人教版(新课程标准)必修四第二单元5 苏轼词两首 课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版(新课程标准)必修四第二单元5 苏轼词两首 课件(共31张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-17 10:34:38 | ||

图片预览

文档简介

苏轼词两首

定风波

念奴娇(赤壁怀古)

●

目

录

第壹部分 ● 苏 轼

第贰部分 ● 念奴娇

第叁部分 ● 定风波

壹

苏轼

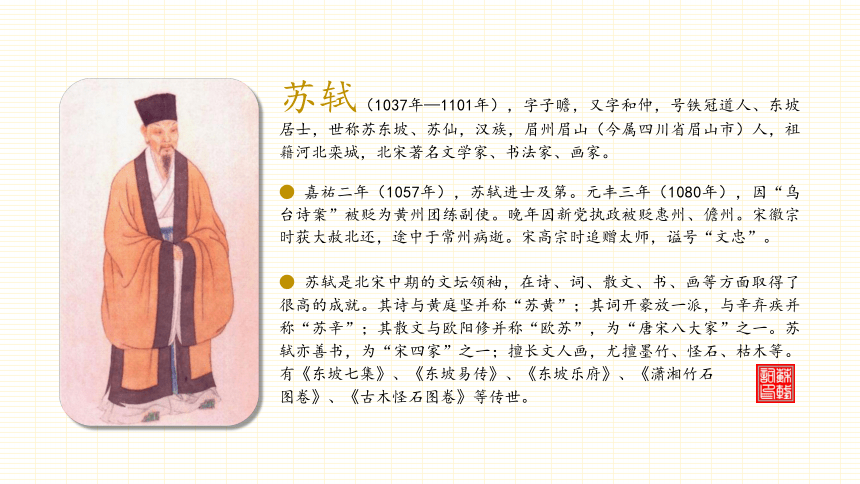

苏轼(1037年—1101年),字子瞻,又字和仲,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙,汉族,眉州眉山(今属四川省眉山市)人,祖籍河北栾城,北宋著名文学家、书法家、画家。

● 嘉祐二年(1057年),苏轼进士及第。元丰三年(1080年),因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。晚年因新党执政被贬惠州、儋州。宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。宋高宗时追赠太师,谥号“文忠”。

● 苏轼是北宋中期的文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得了很高的成就。其诗与黄庭坚并称“苏黄”;其词开豪放一派,与辛弃疾并称“苏辛”;其散文与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。苏轼亦善书,为“宋四家”之一;擅长文人画,尤擅墨竹、怪石、枯木等。有《东坡七集》、《东坡易传》、《东坡乐府》、《潇湘竹石

图卷》、《古木怪石图卷》等传世。

历史评价

苏轼在文、诗、词三方面都达到了极高的造诣,堪称宋

代文学最高成就的代表。苏轼典型地体现着宋代的文化精神。

从文学史的范围来说,苏轼的意义主要有两点:首先,苏轼

的人生态度成为后代文人景仰的范式:进退自如,宠辱不惊。

由于苏轼把封建社会中士人的两种处世态度用同一种价值尺

度予以整合,所以他能处变不惊,无往而不可。其次,苏轼

的审美态度为后人提供了富有启迪意义的审美范式,他以宽

广的审美眼光去拥抱大千世界,所以凡物皆有可观,

到处都能发现美的的存在。

苏轼继承了欧阳修的精神,十分重视发现和培养文学人才。

其中成就较大的有黄庭坚、张耒、晁补之、秦观四人,合称“苏门四学士”。再加上陈师道和李廌,又合称“苏门六君子”。此外,李格非、李之仪、唐庚、张舜民、孔平仲、贺铸等人,也都直接或间接地受到苏轼影响。

轶闻典故

道化童蒙

由于苏轼自小受道教的启蒙教育,他的一生对道教情有独钟,常穿道袍,游访道士。如《放鹤亭记》对道人张天骥大加赞赏,而《后赤壁赋》又以道人入梦结尾。在他被贬时,仍给许多道观、道堂撰文,于是有了《众妙堂记》、《观妙堂记》、《庄子祠堂记》等等美文。在《众妙堂记》文中他讲述了梦中见到自己的小学老师张易简道长并深受教诲之事,可见道教对其影响之深。

美食大家

苏轼是个美食家。他知杭州时,元祐五年五、六月间,浙西大雨,太湖泛滥。苏轼指挥疏濬西湖,筑苏堤。杭州百姓感谢他。过年时,大家就抬猪担酒来给他拜年。苏轼指点家人将猪肉切成方块,烧得红酥,然后分送给大家吃,这就是东坡肉的由来。《曲洧旧闻》又记:苏东坡与客论食次,取纸一幅以示客云:“烂蒸同州羊羔,灌以杏酪香梗,荐以蒸子鹅,吴兴庖人斫松江鲙;既饱,以庐山玉帘泉,烹曾坑斗品茶。少焉解衣仰卧,使人诵东坡先生《赤壁前后赋》,亦足以一笑也。”

名家点评

陆 游:①世言东坡不能歌,故所作乐府,多不协律。晁以道谓:“绍圣初,与东坡别于汴上,东坡酒酣,自歌《阳关曲》。”则公非不能歌,但豪放,不喜剪裁以就声律耳。试取东坡诸词歌之,曲终,觉天风海雨逼人。 ②公不以一身祸福,易其忧国之心,千载之下,生气凛然。

林语堂:苏东坡是一个无可救药的乐天派、一个伟大的人道主义者、一个百姓的朋友、一个大文豪、大书法家、创新的画家、造酒试验家、一个工程师、一个憎恨清教徒主义的人、一位瑜伽修行者佛教徒、巨儒政治家、一个皇帝的秘书、酒仙、厚道的法官、一位在政治上专唱反调的人。一个月夜徘徊者、一个诗人、一个小丑。但是这还不足以道出苏东坡的全部……苏东坡比中国其他的诗人更具有多面性天才的丰富感、变化感和幽默感,智能优异,心灵却像天真的小孩——这种混合等于耶稣所谓蛇的智慧加上鸽子的温文。

词牌名

● 所谓词牌,就是指唐宋时代经常用以填词的大致固定的一部分乐曲的原名。词牌数目,大约有八百七十多个(包括少数金、元词调),词的内容多数已与词牌的意义无关。事实上,从北宋开始,词人在词牌之外,往往另加题名或序言以说明词意。至于各词牌的出处,只有少数是可以考证的,绝大部分已无法弄清其来历了。

● 念奴娇,词牌名,又名“百字令”“酹江月”“大江东去”“湘月”,得名于唐代天宝年间的一个名叫念奴的歌伎。此调以苏轼《念奴娇·中秋》为正体,双调一百字,前片四十九字,后片五十一字,各十句四仄韵。另有双调一百字,前片九句四仄韵,后片十句四仄韵等十一种变体。代表

作品有苏轼《念奴娇·赤壁怀古》、姜夔《念奴娇·闹红一舸》等。

● 定风波,词牌名,又名“卷春空”“定风波令”“”醉琼枝”“定风流”等。以欧阳炯词《定风波·暖日闲窗映碧纱》为正体,双调六十二字,前段五句三平韵两仄韵,后段六句四仄韵两平韵。另有双调六十三字,前段五句三平韵两仄韵,后段六句四仄韵两平韵;双调六十字,前段五句三平韵两仄韵,后段五句两平韵两仄韵;双调六十字,前后段各五句两平韵两仄韵等变体。代表作有苏轼《定风波·莫听穿林打叶声》等。

贰

念奴娇

《念奴娇·赤壁怀古》是宋代文学家苏轼的词作,是豪放词的代表作之一。此词通过对月夜江上壮美景色的描绘,借对古代战场的凭吊和对风流人物才略、气度、功业的追念,曲折地表达了作者怀才不遇、功业未就、老大未成的忧愤之情,同时表现了作者关注历史和人生的旷达之心。全词借古抒怀,雄浑苍凉,大气磅礴,笔力遒劲,境界宏阔,将写景、咏史、抒情融为一体,给

人以撼魂荡魄的艺术力量,曾被誉为“古今绝唱”。

前 言

创作背景

这首词是公元1082年(宋神宗元丰五年)苏轼谪居黄州时所写,当时作者四十五岁,因“乌台诗案”被贬黄州已两年余。苏轼由于诗文讽喻新法,为新派官僚罗织论罪而被贬,心中有无尽的忧愁无从述说,于是四处游山玩水以放松情绪。正巧来到黄州城外的赤壁(鼻)矶,此处壮丽的风景使作者感触良多,更让作者在追忆当年三国时期周瑜无限风光的同时也感叹时光易逝,因写下此词。

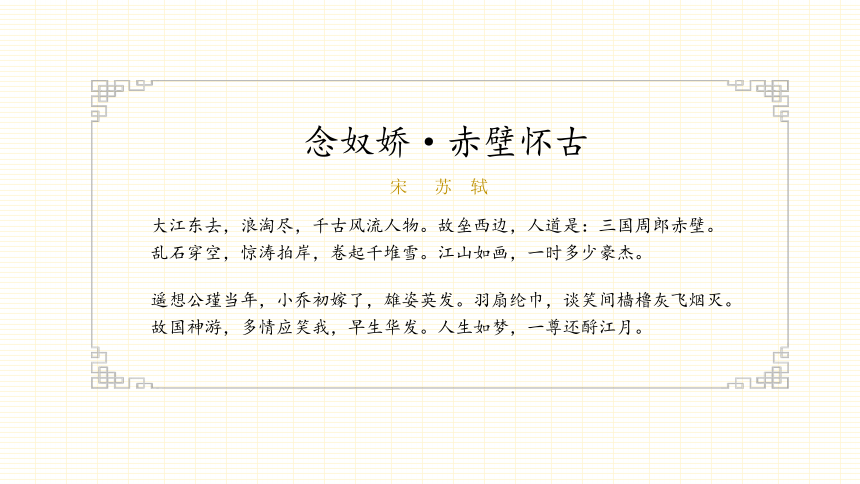

念奴娇·赤壁怀古

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是:三国周郎赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间樯橹灰飞烟灭。

故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。

宋 苏 轼

注释翻译

大江①东去,浪淘②尽,千古风流人物③。

故垒④西边,人道是:三国周郎⑤赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪⑥。

江山如画,一时多少豪杰。

大江之水滚滚不断向东流去,淘尽了那些千古风流的人物。在那久远古战场的西边地方,说是三国周瑜破曹军的赤壁。四面石乱山高两岸悬崖如云,惊涛骇浪猛烈地拍打着对岸,卷起浪花仿佛冬日的千堆雪。江山如此的美丽如图又如画,一时间涌出了多少英雄豪杰。

5、周郎:指三国时吴国名将周瑜,字公瑾,少年得志,二十四为中郎将,掌管东吴重兵,吴中皆呼为“周郎”。下文中的“公瑾”,即指周瑜。

6、雪:比喻浪花。

1、大江:指长江。

2、淘:冲洗,冲刷。

3、风流人物:指杰出的历史名人。

4、故垒:过去遗留下来的营垒。

注释翻译

遥想①公瑾当年,小乔初嫁了②,雄姿英发③。羽扇纶巾④,谈笑间樯橹⑤灰飞烟灭。

故国神游⑥,多情应笑我,早生华发⑦。

人生如梦,一尊还酹江月⑧。

遥想当年的周郎,小乔刚刚嫁给了他作为妻子,英姿雄健风度翩翩神采照人。手中执着羽扇头上著着纶巾,从容潇洒地在说笑闲谈之间,八十万曹军如灰飞烟灭一样。如今我身临古战场神游往昔,可笑我有如此多的怀古柔情,竟如同未老先衰般鬓发斑白。人生如同一场朦胧的梦似的,举起酒杯奠祭这万古的明月。

1、遥想:形容想得很远;回忆。

2、小乔初嫁了(liǎo):乔公小女儿嫁给了周瑜,乔作“桥”。

3、雄姿英发(fā):谓周瑜体貌不凡,英气勃发。

4、羽扇纶(guān)巾:古代儒将的便装打扮。羽扇,羽毛制成的扇子。纶巾,青丝制成的头巾。

5、樯橹(qiánglǔ):这里代指曹操的水军战船。樯,挂帆的桅杆。橹,一种摇船的桨。

6、故国神游:“神游故国”的倒文。故国:这里指旧地,当年的赤壁战场。神游:于想象、梦境中游历。

7、“多情”二句:“应笑我多情,早生华发”的倒文。华发(fà):花白的头发。

8、一尊还(huán)酹(lèi)江月:这里指洒酒酬月,寄托自己的感情。尊:通“樽”,酒杯。

原文赏析

总的来看

气象磅礴,格调雄浑高唱入云,境界宏大是前所未有的

它第一次以空前的气魄和艺术力量塑造了一个英气勃发的人物形象,透露了作者有志报国、壮怀难酬的感慨,为用词体表达重大的社会题材,开拓了新的道路,产生了重大影响。

写周瑜才华横溢、意气风发,战功卓著,反衬自己的年老无为。但这种感情其实正是词人不甘沉沦,积极进取,奋发向上的表现,仍不失英雄豪迈本色。

下阙抒己情

着重写人,抒发功业无成的感慨

“乱”“穿”“拍”“卷”等词精巧独到地勾画了古战场的险要形势,写出了它的雄奇壮丽景象,从而为下阕所追怀的赤壁大战中的英雄人物渲染了环境气氛。

上阕咏赤壁

着重写景,为描写人物作烘托

原文赏析

2、?豪放派代表词人的苏轼写作上有什么特色?怎样理解《赤壁怀古》艺术特色????

点拨:苏轼以诗为词,使词的内容不再拘于传统的离愁别绪,反映较广阔的社会生活,拓宽了词的题材;使词的形式不再为规定的宫调、身律所束缚,一扫词的柔弱气息,开创了豪放词派。苏词气势雄伟,一泻千里,提高了词的意境。《赤壁怀古》是豪放派宋词的代表作,词的主旋律感情激荡,气势雄壮。全词借古抒怀,将写景、咏史、抒情容为一体,借咏史抒发作者积极入世但年已半百仍功业无成的感慨。

1、怎样正确理解《赤壁怀古》的思想内容??

点拨:《赤壁怀古》融写景、怀古、抒情为一体,从描绘古战场的雄奇景色入手,赞一代儒将周瑜的丰功伟绩,抒发作者个人的贬谪失意、功业无成的感慨。结尾处“人生入梦”的感慨是作者迅速从惆怅失意中排解出来,表达苏轼特有的旷达洒脱情怀。

原文赏析

思考:词中“樯橹灰飞烟灭” 的“樯橹”,有的版本也作 “强虏”,试分析二者的效果差异。

点拨:“樯橹”和“强虏”,前者字面意义为“舟楫船桨”,后者为“强劲的敌人”。“樯橹”使用了借代的手法,指代使用“樯橹”的强劲的敌人。“强虏”,直白,突出周瑜的强大。这两词所表达的实际意义是相同的。前者较含蓄,后者直接。

“樯橹灰飞烟灭”,指曹操的战船被东吴的部队借东风纵火烧毁,十分契合战场上的场景,同时也指

曹操的部队被打败,这里,用“樯橹”二字,虚实兼顾,可谓深得诗的要领,且画面感很强。“强虏”表面上固然符合苏词原意,但从词的艺术性讲,却因这抽象的泛称而使苏词作为“诗”的艺术性大打折扣,词义由虚实相生变成了单一,而且画面感也弱,远不及“樯橹”二字紧扣战场上的景象。

名家点评

俞文豹《吹剑续录》:

东坡在玉堂,有幕士善讴。因问:“我词比柳七何如?”对曰:“柳郎中词,只好合十七八女孩儿,执红牙板,歌‘杨柳岸晓风残月’。学士词,须关西大汉,执铁板,唱‘大江东去’。”公为之绝倒。

丁绍仪《听秋声馆词活》:

东坡赤壁怀古念奴娇词盛传千古,而平仄句调都不合格。词综详加辨正,从容斋随笔所载山谷手书本云:“大江东去,浪声沉、千古风流人物。故垒西边,人道是、三国孙吴赤壁。乱石崩云,惊涛掠岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑处、樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应是,笑我生华发。人生如寄,一樽还酹江月。”较他本浪声沉作浪淘尽,崩云作穿空,掠岸作拍岸,雅俗回殊,不仅孙吴作周郎,重下公瑾而已。惟谈笑处作谈笑间,人生作人间,尚误。至小乔初嫁句,谓了安属下乃合。考宋人词後段第二三句,作上五下四者甚多,仄韵念奴娇本不止一体,似不必比而同之。万氏词律仍从坊本,以此词为别格,殊谬。

拓展训练

这是苏轼为悼念原配妻子王弗而写的一首悼亡词。上片写诗人对亡妻的深沉的思念,是写实。下片记述梦境,抒写了诗人对亡妻执着不舍的深情。这首词思致委婉,境界层出,情调凄凉哀婉,为脍炙人口的名作。如果按词的风格划分,这首词应该属于什么风格呢??

点拨:从这首词惓惓不已的思念来看,很显然这首《江城子》是婉约的,这种说苏词“短于情”的说法是不正确的。陈后山曰:“风韵如东坡,而谓不及于情,可乎?”所以,无论是婉约还是豪放,两种风格可能同时出现在一个人身上,如,我们大家都熟悉的婉约派词人李清照就曾经写下:“生当做人杰,死亦为鬼雄”的豪壮诗句。这也让我们对这两种风格

有了更深刻的体会。

江 城 子?

苏轼?

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。

千里孤坟,无处话凄凉。

纵使相逢应不识,尘满面、鬓如霜。??

夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。

相顾无言,惟有泪千行。

料得年年肠断处:明月夜,短松冈。

叁

定风波

《定风波·莫听穿林打叶声》深得道家旷达豪放的精神。此词通过野外途中偶遇风雨这一生活中的小事,于简朴中见深意,于寻常处生奇景,表现出旷达超脱的胸襟,寄寓着超凡脱俗的人生理想。上片着眼于雨中,下片着眼于雨后,全词体现出一个正直文人在坎坷人生中力求解脱之道,篇幅虽短,但意境深邃,内蕴丰富,诠释着作者的人生信念,展现着作者的精神追求。

前 言

创作背景

这首记事抒怀之词作于公元1082年(宋神宗元丰五年)春,当时是苏轼因“乌台诗案”被贬为黄州(今湖北黄冈)团练副使的第三个春天。词人与朋友春日出游,风雨忽至,朋友深感狼狈,词人却毫不在乎,泰然处之,吟咏自若,缓步而行。

定 风 波

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

宋 苏 轼

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉,已而遂晴,故作此词。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

注释翻译

5、吟啸:放声吟咏。

6、芒鞋:草鞋。

7、一蓑烟雨任平生:披着蓑衣在风雨里过一辈子也处之泰然。一蓑(suō):蓑衣,用棕制成的雨披。

1、沙湖:在今湖北黄冈东南三十里,又名螺丝店。

2、狼狈:进退皆难的困顿窘迫之状。

3、已而:过了一会儿。

4、穿林打叶声:指大雨点透过树林打在树叶上的声音。

三月七日,沙湖①道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈②,余独不觉,已而③遂晴,故作此词。

莫听穿林打叶声④,何妨吟啸⑤且徐行。

竹杖芒鞋⑥轻胜马,谁怕?

一蓑烟雨任平生⑦。

三月七日,在沙湖道上赶上了下雨,拿着雨具的仆人先前离开了,同行的人都觉得很狼狈,只有我不这么觉得。过了一会儿天晴了,就做了这首词。

不要害怕树林中风雨的声音,何妨放开喉咙吟唱从容而行。拄竹杖曳草鞋轻便胜过骑马,这都是小事情又有什么可怕?披一蓑衣任凭湖海中度平生。

注释翻译

3、向来:方才。萧瑟:风雨吹打树叶声。

4、也无风雨也无晴:意谓既不怕雨,也不喜晴。

1、料峭:微寒的样子。

2、斜照:偏西的阳光。

料峭①春风吹酒醒,

微冷,山头斜照②却相迎。

回首向来萧瑟处③,

归去,也无风雨也无晴④。

料峭的春风把我的酒意吹醒,身上略略微微感到一些寒冷,看山头上斜阳已露出了笑脸,回首来程风雨潇潇的情景,归去不管它是风雨还是放晴。

原文赏析

1、“竹杖芒鞋轻胜马”这句话中“轻”如何理解?

点拨:词人拄竹杖穿芒鞋,顶风冲雨,从容前行,以轻胜马的自我感受,传达出一种搏击风雨、笑傲人生的轻松、喜悦和豪迈之情。

2、“一蓑烟雨任平生” 表达了词人怎样的人生态度?

点拨:“任”有任凭、无所畏惧、顺其自然之意。苏轼一生坎坷,屡经政治风雨的洗礼,磨练顽强意志,面对风雨,不惊恐,不逃避,泰然处之,潇洒从容。

3、如何理解“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”是全词点睛之笔。

点拨:“萧瑟处” 指刚才遇雨之地,也指人生危难之境。“无风雨无晴” “风雨”和“晴”既指自然现象,也指人生中的风雨(人生中艰难苦难的逆境)和晴天(人生中春风得意的顺境)。一语双关。人生有顺逆,有成败,有荣辱,有福祸。但无论处于何种境地,苏轼对人生沉浮变幻,喜乐哀愁不放在心上,表现了他宠辱偕忘,超乎物外的旷达人生境界。

原文赏析

上片落笔镇定心态,

意归闲散江湖,

下片落笔欣慰心态,

意归飘然世外。

写眼前景,想心中事,景物层次、意绪清晰。

上片 “一蓑烟雨任平生”

写遇雨后的情境:踏雨吟啸,怡然自乐。

下片 “也无风雨也无晴”

写雨晴后的感受:蓦然回首,云淡风清。

醉归遇雨抒怀之作

借雨中潇洒徐行,

表现了虽处逆境屡遭挫折而不畏惧不颓丧的

倔强性格和旷达胸怀。

全词即景生情,语言诙谐。

原文赏析

点拨: 总体说来,这首词的艺术表现特点是:写眼前景,想心中事,情景交融,隐喻寄托,含不尽之意见于言外。具体来说,这里至少体现出如下三个方面的审美要素:

一是写眼前景,想心中事,异质而同构,以使读者能由此而想象到彼。《定风波》中,沙湖道上的风风雨雨,与苏轼仕途上的政治遭遇就是异质同构关系,苏轼在道中遇时的感受,与他遭贬后的心境也是异质同构关系。

二是若即若离,隐喻寄托。例如在“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”中,隐喻寄托着苏轼遭贬后泰然自若的情绪。

三是以小寓大,言外无穷。 《定风波》以道中遇雨,隐喻仕途风雨,并进而借雨后“也无风雨也无晴”的景象,寄托隐逸江湖后就无挂累于风雨阴晴的超然心境,这都是即景生情、以小见大。这是苏词题材上的一大特色:用生活小事为题材来表现对人生的思

考,以小见大,于简朴中见深意,于寻常处生波澜。

思考:学完这首词,你觉得这首词有哪些艺术特色?

名家点评

郑文焯评此词:

“此足征是翁坦荡之怀,任天而动。琢句亦瘦逸,能道眼前景,以曲笔写胸臆,倚声能事尽之矣。”(《手批东坡乐府》)

拓展训练

此诗为苏轼贬官黄州时所作。

1、东坡:位于黄州城东的一处偏僻山坡。苏轼被贬黄州生活窘迫,躬耕在此。

2、荦(luò)确:山石不平。

3、铿然:表明声音响亮有力。

请认真领会该诗的中心思想与意境,结合《定风波》写一篇1000字左右的随笔——《东坡先生,我想对您说……》

东坡①

雨洗东坡月色清,

市人行尽野人行。

莫嫌荦确②坡头路,

自爱铿然③曳杖声。

谢谢观赏

定风波

念奴娇(赤壁怀古)

●

目

录

第壹部分 ● 苏 轼

第贰部分 ● 念奴娇

第叁部分 ● 定风波

壹

苏轼

苏轼(1037年—1101年),字子瞻,又字和仲,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙,汉族,眉州眉山(今属四川省眉山市)人,祖籍河北栾城,北宋著名文学家、书法家、画家。

● 嘉祐二年(1057年),苏轼进士及第。元丰三年(1080年),因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。晚年因新党执政被贬惠州、儋州。宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。宋高宗时追赠太师,谥号“文忠”。

● 苏轼是北宋中期的文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得了很高的成就。其诗与黄庭坚并称“苏黄”;其词开豪放一派,与辛弃疾并称“苏辛”;其散文与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。苏轼亦善书,为“宋四家”之一;擅长文人画,尤擅墨竹、怪石、枯木等。有《东坡七集》、《东坡易传》、《东坡乐府》、《潇湘竹石

图卷》、《古木怪石图卷》等传世。

历史评价

苏轼在文、诗、词三方面都达到了极高的造诣,堪称宋

代文学最高成就的代表。苏轼典型地体现着宋代的文化精神。

从文学史的范围来说,苏轼的意义主要有两点:首先,苏轼

的人生态度成为后代文人景仰的范式:进退自如,宠辱不惊。

由于苏轼把封建社会中士人的两种处世态度用同一种价值尺

度予以整合,所以他能处变不惊,无往而不可。其次,苏轼

的审美态度为后人提供了富有启迪意义的审美范式,他以宽

广的审美眼光去拥抱大千世界,所以凡物皆有可观,

到处都能发现美的的存在。

苏轼继承了欧阳修的精神,十分重视发现和培养文学人才。

其中成就较大的有黄庭坚、张耒、晁补之、秦观四人,合称“苏门四学士”。再加上陈师道和李廌,又合称“苏门六君子”。此外,李格非、李之仪、唐庚、张舜民、孔平仲、贺铸等人,也都直接或间接地受到苏轼影响。

轶闻典故

道化童蒙

由于苏轼自小受道教的启蒙教育,他的一生对道教情有独钟,常穿道袍,游访道士。如《放鹤亭记》对道人张天骥大加赞赏,而《后赤壁赋》又以道人入梦结尾。在他被贬时,仍给许多道观、道堂撰文,于是有了《众妙堂记》、《观妙堂记》、《庄子祠堂记》等等美文。在《众妙堂记》文中他讲述了梦中见到自己的小学老师张易简道长并深受教诲之事,可见道教对其影响之深。

美食大家

苏轼是个美食家。他知杭州时,元祐五年五、六月间,浙西大雨,太湖泛滥。苏轼指挥疏濬西湖,筑苏堤。杭州百姓感谢他。过年时,大家就抬猪担酒来给他拜年。苏轼指点家人将猪肉切成方块,烧得红酥,然后分送给大家吃,这就是东坡肉的由来。《曲洧旧闻》又记:苏东坡与客论食次,取纸一幅以示客云:“烂蒸同州羊羔,灌以杏酪香梗,荐以蒸子鹅,吴兴庖人斫松江鲙;既饱,以庐山玉帘泉,烹曾坑斗品茶。少焉解衣仰卧,使人诵东坡先生《赤壁前后赋》,亦足以一笑也。”

名家点评

陆 游:①世言东坡不能歌,故所作乐府,多不协律。晁以道谓:“绍圣初,与东坡别于汴上,东坡酒酣,自歌《阳关曲》。”则公非不能歌,但豪放,不喜剪裁以就声律耳。试取东坡诸词歌之,曲终,觉天风海雨逼人。 ②公不以一身祸福,易其忧国之心,千载之下,生气凛然。

林语堂:苏东坡是一个无可救药的乐天派、一个伟大的人道主义者、一个百姓的朋友、一个大文豪、大书法家、创新的画家、造酒试验家、一个工程师、一个憎恨清教徒主义的人、一位瑜伽修行者佛教徒、巨儒政治家、一个皇帝的秘书、酒仙、厚道的法官、一位在政治上专唱反调的人。一个月夜徘徊者、一个诗人、一个小丑。但是这还不足以道出苏东坡的全部……苏东坡比中国其他的诗人更具有多面性天才的丰富感、变化感和幽默感,智能优异,心灵却像天真的小孩——这种混合等于耶稣所谓蛇的智慧加上鸽子的温文。

词牌名

● 所谓词牌,就是指唐宋时代经常用以填词的大致固定的一部分乐曲的原名。词牌数目,大约有八百七十多个(包括少数金、元词调),词的内容多数已与词牌的意义无关。事实上,从北宋开始,词人在词牌之外,往往另加题名或序言以说明词意。至于各词牌的出处,只有少数是可以考证的,绝大部分已无法弄清其来历了。

● 念奴娇,词牌名,又名“百字令”“酹江月”“大江东去”“湘月”,得名于唐代天宝年间的一个名叫念奴的歌伎。此调以苏轼《念奴娇·中秋》为正体,双调一百字,前片四十九字,后片五十一字,各十句四仄韵。另有双调一百字,前片九句四仄韵,后片十句四仄韵等十一种变体。代表

作品有苏轼《念奴娇·赤壁怀古》、姜夔《念奴娇·闹红一舸》等。

● 定风波,词牌名,又名“卷春空”“定风波令”“”醉琼枝”“定风流”等。以欧阳炯词《定风波·暖日闲窗映碧纱》为正体,双调六十二字,前段五句三平韵两仄韵,后段六句四仄韵两平韵。另有双调六十三字,前段五句三平韵两仄韵,后段六句四仄韵两平韵;双调六十字,前段五句三平韵两仄韵,后段五句两平韵两仄韵;双调六十字,前后段各五句两平韵两仄韵等变体。代表作有苏轼《定风波·莫听穿林打叶声》等。

贰

念奴娇

《念奴娇·赤壁怀古》是宋代文学家苏轼的词作,是豪放词的代表作之一。此词通过对月夜江上壮美景色的描绘,借对古代战场的凭吊和对风流人物才略、气度、功业的追念,曲折地表达了作者怀才不遇、功业未就、老大未成的忧愤之情,同时表现了作者关注历史和人生的旷达之心。全词借古抒怀,雄浑苍凉,大气磅礴,笔力遒劲,境界宏阔,将写景、咏史、抒情融为一体,给

人以撼魂荡魄的艺术力量,曾被誉为“古今绝唱”。

前 言

创作背景

这首词是公元1082年(宋神宗元丰五年)苏轼谪居黄州时所写,当时作者四十五岁,因“乌台诗案”被贬黄州已两年余。苏轼由于诗文讽喻新法,为新派官僚罗织论罪而被贬,心中有无尽的忧愁无从述说,于是四处游山玩水以放松情绪。正巧来到黄州城外的赤壁(鼻)矶,此处壮丽的风景使作者感触良多,更让作者在追忆当年三国时期周瑜无限风光的同时也感叹时光易逝,因写下此词。

念奴娇·赤壁怀古

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是:三国周郎赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间樯橹灰飞烟灭。

故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。

宋 苏 轼

注释翻译

大江①东去,浪淘②尽,千古风流人物③。

故垒④西边,人道是:三国周郎⑤赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪⑥。

江山如画,一时多少豪杰。

大江之水滚滚不断向东流去,淘尽了那些千古风流的人物。在那久远古战场的西边地方,说是三国周瑜破曹军的赤壁。四面石乱山高两岸悬崖如云,惊涛骇浪猛烈地拍打着对岸,卷起浪花仿佛冬日的千堆雪。江山如此的美丽如图又如画,一时间涌出了多少英雄豪杰。

5、周郎:指三国时吴国名将周瑜,字公瑾,少年得志,二十四为中郎将,掌管东吴重兵,吴中皆呼为“周郎”。下文中的“公瑾”,即指周瑜。

6、雪:比喻浪花。

1、大江:指长江。

2、淘:冲洗,冲刷。

3、风流人物:指杰出的历史名人。

4、故垒:过去遗留下来的营垒。

注释翻译

遥想①公瑾当年,小乔初嫁了②,雄姿英发③。羽扇纶巾④,谈笑间樯橹⑤灰飞烟灭。

故国神游⑥,多情应笑我,早生华发⑦。

人生如梦,一尊还酹江月⑧。

遥想当年的周郎,小乔刚刚嫁给了他作为妻子,英姿雄健风度翩翩神采照人。手中执着羽扇头上著着纶巾,从容潇洒地在说笑闲谈之间,八十万曹军如灰飞烟灭一样。如今我身临古战场神游往昔,可笑我有如此多的怀古柔情,竟如同未老先衰般鬓发斑白。人生如同一场朦胧的梦似的,举起酒杯奠祭这万古的明月。

1、遥想:形容想得很远;回忆。

2、小乔初嫁了(liǎo):乔公小女儿嫁给了周瑜,乔作“桥”。

3、雄姿英发(fā):谓周瑜体貌不凡,英气勃发。

4、羽扇纶(guān)巾:古代儒将的便装打扮。羽扇,羽毛制成的扇子。纶巾,青丝制成的头巾。

5、樯橹(qiánglǔ):这里代指曹操的水军战船。樯,挂帆的桅杆。橹,一种摇船的桨。

6、故国神游:“神游故国”的倒文。故国:这里指旧地,当年的赤壁战场。神游:于想象、梦境中游历。

7、“多情”二句:“应笑我多情,早生华发”的倒文。华发(fà):花白的头发。

8、一尊还(huán)酹(lèi)江月:这里指洒酒酬月,寄托自己的感情。尊:通“樽”,酒杯。

原文赏析

总的来看

气象磅礴,格调雄浑高唱入云,境界宏大是前所未有的

它第一次以空前的气魄和艺术力量塑造了一个英气勃发的人物形象,透露了作者有志报国、壮怀难酬的感慨,为用词体表达重大的社会题材,开拓了新的道路,产生了重大影响。

写周瑜才华横溢、意气风发,战功卓著,反衬自己的年老无为。但这种感情其实正是词人不甘沉沦,积极进取,奋发向上的表现,仍不失英雄豪迈本色。

下阙抒己情

着重写人,抒发功业无成的感慨

“乱”“穿”“拍”“卷”等词精巧独到地勾画了古战场的险要形势,写出了它的雄奇壮丽景象,从而为下阕所追怀的赤壁大战中的英雄人物渲染了环境气氛。

上阕咏赤壁

着重写景,为描写人物作烘托

原文赏析

2、?豪放派代表词人的苏轼写作上有什么特色?怎样理解《赤壁怀古》艺术特色????

点拨:苏轼以诗为词,使词的内容不再拘于传统的离愁别绪,反映较广阔的社会生活,拓宽了词的题材;使词的形式不再为规定的宫调、身律所束缚,一扫词的柔弱气息,开创了豪放词派。苏词气势雄伟,一泻千里,提高了词的意境。《赤壁怀古》是豪放派宋词的代表作,词的主旋律感情激荡,气势雄壮。全词借古抒怀,将写景、咏史、抒情容为一体,借咏史抒发作者积极入世但年已半百仍功业无成的感慨。

1、怎样正确理解《赤壁怀古》的思想内容??

点拨:《赤壁怀古》融写景、怀古、抒情为一体,从描绘古战场的雄奇景色入手,赞一代儒将周瑜的丰功伟绩,抒发作者个人的贬谪失意、功业无成的感慨。结尾处“人生入梦”的感慨是作者迅速从惆怅失意中排解出来,表达苏轼特有的旷达洒脱情怀。

原文赏析

思考:词中“樯橹灰飞烟灭” 的“樯橹”,有的版本也作 “强虏”,试分析二者的效果差异。

点拨:“樯橹”和“强虏”,前者字面意义为“舟楫船桨”,后者为“强劲的敌人”。“樯橹”使用了借代的手法,指代使用“樯橹”的强劲的敌人。“强虏”,直白,突出周瑜的强大。这两词所表达的实际意义是相同的。前者较含蓄,后者直接。

“樯橹灰飞烟灭”,指曹操的战船被东吴的部队借东风纵火烧毁,十分契合战场上的场景,同时也指

曹操的部队被打败,这里,用“樯橹”二字,虚实兼顾,可谓深得诗的要领,且画面感很强。“强虏”表面上固然符合苏词原意,但从词的艺术性讲,却因这抽象的泛称而使苏词作为“诗”的艺术性大打折扣,词义由虚实相生变成了单一,而且画面感也弱,远不及“樯橹”二字紧扣战场上的景象。

名家点评

俞文豹《吹剑续录》:

东坡在玉堂,有幕士善讴。因问:“我词比柳七何如?”对曰:“柳郎中词,只好合十七八女孩儿,执红牙板,歌‘杨柳岸晓风残月’。学士词,须关西大汉,执铁板,唱‘大江东去’。”公为之绝倒。

丁绍仪《听秋声馆词活》:

东坡赤壁怀古念奴娇词盛传千古,而平仄句调都不合格。词综详加辨正,从容斋随笔所载山谷手书本云:“大江东去,浪声沉、千古风流人物。故垒西边,人道是、三国孙吴赤壁。乱石崩云,惊涛掠岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑处、樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应是,笑我生华发。人生如寄,一樽还酹江月。”较他本浪声沉作浪淘尽,崩云作穿空,掠岸作拍岸,雅俗回殊,不仅孙吴作周郎,重下公瑾而已。惟谈笑处作谈笑间,人生作人间,尚误。至小乔初嫁句,谓了安属下乃合。考宋人词後段第二三句,作上五下四者甚多,仄韵念奴娇本不止一体,似不必比而同之。万氏词律仍从坊本,以此词为别格,殊谬。

拓展训练

这是苏轼为悼念原配妻子王弗而写的一首悼亡词。上片写诗人对亡妻的深沉的思念,是写实。下片记述梦境,抒写了诗人对亡妻执着不舍的深情。这首词思致委婉,境界层出,情调凄凉哀婉,为脍炙人口的名作。如果按词的风格划分,这首词应该属于什么风格呢??

点拨:从这首词惓惓不已的思念来看,很显然这首《江城子》是婉约的,这种说苏词“短于情”的说法是不正确的。陈后山曰:“风韵如东坡,而谓不及于情,可乎?”所以,无论是婉约还是豪放,两种风格可能同时出现在一个人身上,如,我们大家都熟悉的婉约派词人李清照就曾经写下:“生当做人杰,死亦为鬼雄”的豪壮诗句。这也让我们对这两种风格

有了更深刻的体会。

江 城 子?

苏轼?

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。

千里孤坟,无处话凄凉。

纵使相逢应不识,尘满面、鬓如霜。??

夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。

相顾无言,惟有泪千行。

料得年年肠断处:明月夜,短松冈。

叁

定风波

《定风波·莫听穿林打叶声》深得道家旷达豪放的精神。此词通过野外途中偶遇风雨这一生活中的小事,于简朴中见深意,于寻常处生奇景,表现出旷达超脱的胸襟,寄寓着超凡脱俗的人生理想。上片着眼于雨中,下片着眼于雨后,全词体现出一个正直文人在坎坷人生中力求解脱之道,篇幅虽短,但意境深邃,内蕴丰富,诠释着作者的人生信念,展现着作者的精神追求。

前 言

创作背景

这首记事抒怀之词作于公元1082年(宋神宗元丰五年)春,当时是苏轼因“乌台诗案”被贬为黄州(今湖北黄冈)团练副使的第三个春天。词人与朋友春日出游,风雨忽至,朋友深感狼狈,词人却毫不在乎,泰然处之,吟咏自若,缓步而行。

定 风 波

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

宋 苏 轼

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉,已而遂晴,故作此词。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

注释翻译

5、吟啸:放声吟咏。

6、芒鞋:草鞋。

7、一蓑烟雨任平生:披着蓑衣在风雨里过一辈子也处之泰然。一蓑(suō):蓑衣,用棕制成的雨披。

1、沙湖:在今湖北黄冈东南三十里,又名螺丝店。

2、狼狈:进退皆难的困顿窘迫之状。

3、已而:过了一会儿。

4、穿林打叶声:指大雨点透过树林打在树叶上的声音。

三月七日,沙湖①道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈②,余独不觉,已而③遂晴,故作此词。

莫听穿林打叶声④,何妨吟啸⑤且徐行。

竹杖芒鞋⑥轻胜马,谁怕?

一蓑烟雨任平生⑦。

三月七日,在沙湖道上赶上了下雨,拿着雨具的仆人先前离开了,同行的人都觉得很狼狈,只有我不这么觉得。过了一会儿天晴了,就做了这首词。

不要害怕树林中风雨的声音,何妨放开喉咙吟唱从容而行。拄竹杖曳草鞋轻便胜过骑马,这都是小事情又有什么可怕?披一蓑衣任凭湖海中度平生。

注释翻译

3、向来:方才。萧瑟:风雨吹打树叶声。

4、也无风雨也无晴:意谓既不怕雨,也不喜晴。

1、料峭:微寒的样子。

2、斜照:偏西的阳光。

料峭①春风吹酒醒,

微冷,山头斜照②却相迎。

回首向来萧瑟处③,

归去,也无风雨也无晴④。

料峭的春风把我的酒意吹醒,身上略略微微感到一些寒冷,看山头上斜阳已露出了笑脸,回首来程风雨潇潇的情景,归去不管它是风雨还是放晴。

原文赏析

1、“竹杖芒鞋轻胜马”这句话中“轻”如何理解?

点拨:词人拄竹杖穿芒鞋,顶风冲雨,从容前行,以轻胜马的自我感受,传达出一种搏击风雨、笑傲人生的轻松、喜悦和豪迈之情。

2、“一蓑烟雨任平生” 表达了词人怎样的人生态度?

点拨:“任”有任凭、无所畏惧、顺其自然之意。苏轼一生坎坷,屡经政治风雨的洗礼,磨练顽强意志,面对风雨,不惊恐,不逃避,泰然处之,潇洒从容。

3、如何理解“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”是全词点睛之笔。

点拨:“萧瑟处” 指刚才遇雨之地,也指人生危难之境。“无风雨无晴” “风雨”和“晴”既指自然现象,也指人生中的风雨(人生中艰难苦难的逆境)和晴天(人生中春风得意的顺境)。一语双关。人生有顺逆,有成败,有荣辱,有福祸。但无论处于何种境地,苏轼对人生沉浮变幻,喜乐哀愁不放在心上,表现了他宠辱偕忘,超乎物外的旷达人生境界。

原文赏析

上片落笔镇定心态,

意归闲散江湖,

下片落笔欣慰心态,

意归飘然世外。

写眼前景,想心中事,景物层次、意绪清晰。

上片 “一蓑烟雨任平生”

写遇雨后的情境:踏雨吟啸,怡然自乐。

下片 “也无风雨也无晴”

写雨晴后的感受:蓦然回首,云淡风清。

醉归遇雨抒怀之作

借雨中潇洒徐行,

表现了虽处逆境屡遭挫折而不畏惧不颓丧的

倔强性格和旷达胸怀。

全词即景生情,语言诙谐。

原文赏析

点拨: 总体说来,这首词的艺术表现特点是:写眼前景,想心中事,情景交融,隐喻寄托,含不尽之意见于言外。具体来说,这里至少体现出如下三个方面的审美要素:

一是写眼前景,想心中事,异质而同构,以使读者能由此而想象到彼。《定风波》中,沙湖道上的风风雨雨,与苏轼仕途上的政治遭遇就是异质同构关系,苏轼在道中遇时的感受,与他遭贬后的心境也是异质同构关系。

二是若即若离,隐喻寄托。例如在“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”中,隐喻寄托着苏轼遭贬后泰然自若的情绪。

三是以小寓大,言外无穷。 《定风波》以道中遇雨,隐喻仕途风雨,并进而借雨后“也无风雨也无晴”的景象,寄托隐逸江湖后就无挂累于风雨阴晴的超然心境,这都是即景生情、以小见大。这是苏词题材上的一大特色:用生活小事为题材来表现对人生的思

考,以小见大,于简朴中见深意,于寻常处生波澜。

思考:学完这首词,你觉得这首词有哪些艺术特色?

名家点评

郑文焯评此词:

“此足征是翁坦荡之怀,任天而动。琢句亦瘦逸,能道眼前景,以曲笔写胸臆,倚声能事尽之矣。”(《手批东坡乐府》)

拓展训练

此诗为苏轼贬官黄州时所作。

1、东坡:位于黄州城东的一处偏僻山坡。苏轼被贬黄州生活窘迫,躬耕在此。

2、荦(luò)确:山石不平。

3、铿然:表明声音响亮有力。

请认真领会该诗的中心思想与意境,结合《定风波》写一篇1000字左右的随笔——《东坡先生,我想对您说……》

东坡①

雨洗东坡月色清,

市人行尽野人行。

莫嫌荦确②坡头路,

自爱铿然③曳杖声。

谢谢观赏