第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(共44张PPT)

文档属性

| 名称 | 第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(共44张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-11 14:57:49 | ||

图片预览

文档简介

第20课

社会主义国家的发展与变化

【课程标准】了解第二次世界大战后社会主义世界发生的各种新变化和面临的问题与挑战。

普通高中历史教科书必修《中外历史纲要(下)》

复习回顾:

1、斯大林领导的苏联社会主义建设模式被称之为什么?

2、如何评价该模式?

积极影响:实现了工业化

奠定了强大国家的基础

赢得了巨大的国际声誉

消极影响:造成国民经济比例失调

农业和轻工业长期落后

消费水平相对较低等问题

1953年3月5日,斯大林逝世,享年74岁。他的逝世留下了世界一流的军事强国和政治大国的辉煌,也留下了制约苏联进一步发展的政治经济桎梏。

当1949年苏联爆炸了第一颗原子弹,成为第二核大国之时,每年皮鞋产量仅有163百万双,全国一亿七千万人口平均每人买不到一双皮鞋。到1953年,一个人才有0.4平方米的住房……

——《苏联国民经济》

到斯大林逝世的时候,人均粮食产量、人均肉类产量还没有达到沙皇时代的水平。

——徐天新《平等、强国的理想与苏联的实践》

据材料,说明苏联进行改革的原因

原因:苏联优先发展重工业的政策没有变化,农业、轻工业落后的局面没有改观

苏联模式:

苏联的发展、改革与解体

01

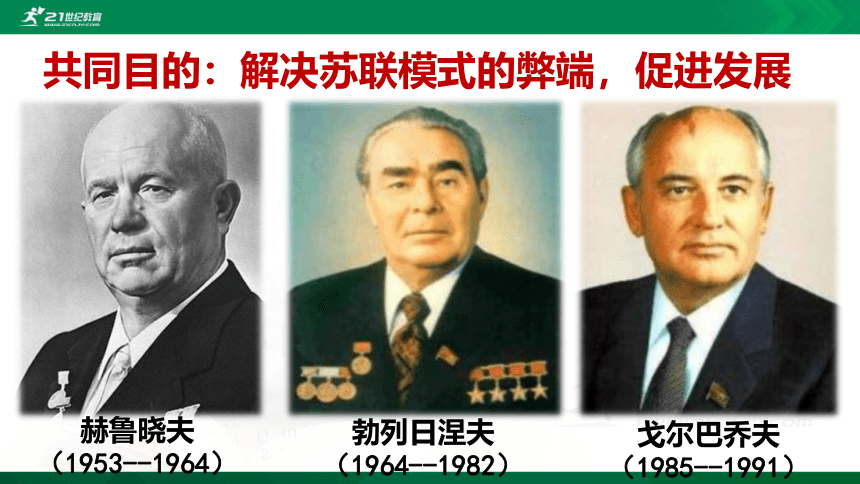

赫鲁晓夫(1953--1964)

勃列日涅夫(1964--1982)

戈尔巴乔夫(1985--1991)

共同目的:解决苏联模式的弊端,促进发展

赫氏鲁莽之“喜怒无常”

在联合国慷慨激昂的对

美国及其仆从国训话

在1960年联大会议上,毫不掩饰地表达愤怒,用皮鞋敲桌子,有辱斯文,丑态百出

赫鲁晓夫急躁、喜怒无常的性格

被称为“鲁莽的改革者”

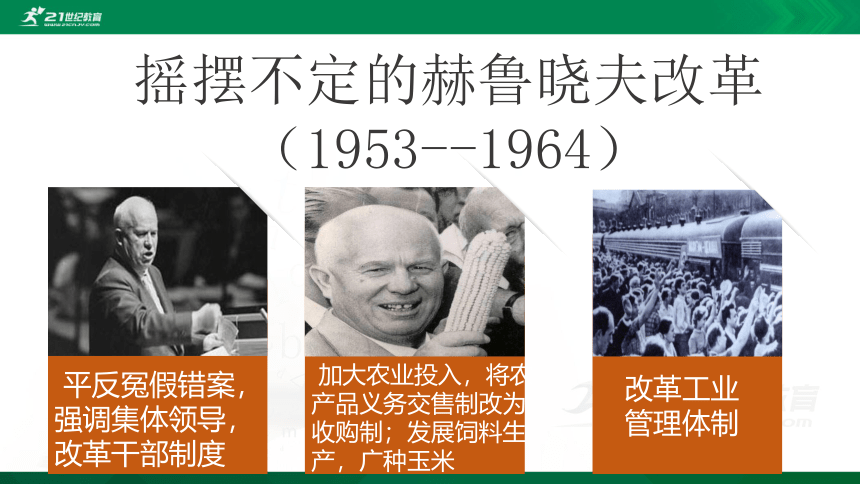

摇摆不定的赫鲁晓夫改革(1953--1964)

平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度

加大农业投入,将农产品义务交售制改为收购制;发展饲料生产,广种玉米

改革工业

管理体制

1956年2月,赫鲁晓夫在苏共二十大上作了《关于个人迷信及其后果》的秘密报告,该报告揭露了斯大林诸如“大清洗运动”、卫国战争初期决策失误、对待苏联少数民族的政策、凌驾于党之上等系列严重错误。这对破除对斯大林和苏联传统模式的迷信、解放教条思想的束缚、努力寻求适合本国实际的建设道路有积极意义,但未对斯大林功过作全面科学分析,也造成了苏联国内和国际共产主义运动中的思想混乱,留下严重后遗症。

莫斯科红场

斯大林的巨幅雕像被推倒

打破了对斯大林的个人崇拜,但没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成了严重的后遗症

赫鲁晓夫上台不久,苏联的党政大权又集中到他一人身上,对赫鲁晓夫的个人崇拜也开始了。例如:1964年赫鲁晓夫70岁生日时,苏联几乎重演了1929年斯大林50岁诞辰的那一幕。后来苏共中央在对赫鲁晓夫的责难中说:苏联报刊沉湎于日益频繁的报道赫鲁晓夫的活动,并对他大加溢美,1963年全国性大报共刊登了他的120幅照片,1964年头9个月竟至140幅。相形之下,当年斯大林巨照载之极端也不过一年只有10~15次。

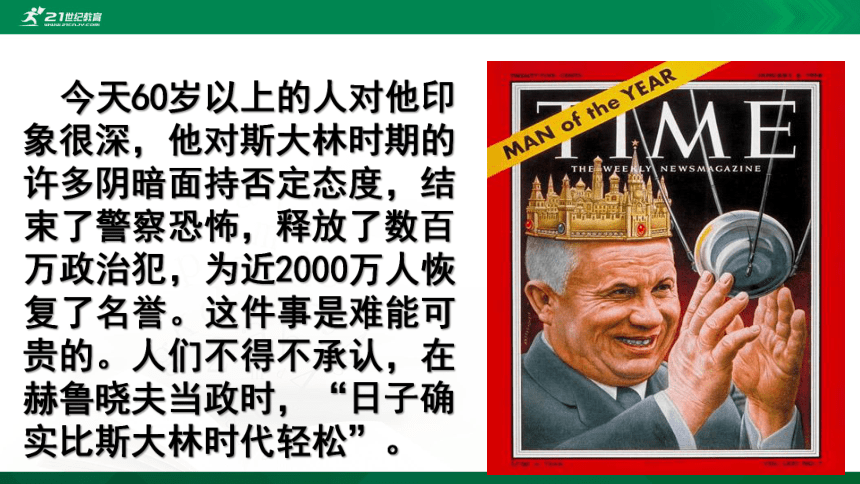

今天60岁以上的人对他印象很深,他对斯大林时期的许多阴暗面持否定态度,结束了警察恐怖,释放了数百万政治犯,为近2000万人恢复了名誉。这件事是难能可贵的。人们不得不承认,在赫鲁晓夫当政时,“日子确实比斯大林时代轻松”。

赫鲁晓夫1964年被勃列日涅夫赶下台时,气呼呼地说了句大实话:“你们今天能罢免我,也多亏了我创建的宽松民主政治体制!”

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

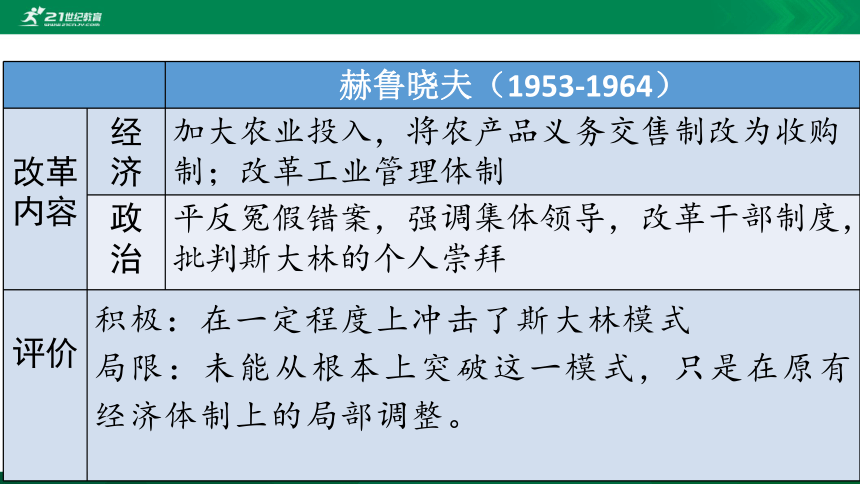

赫鲁晓夫(1953-1964)

改革内容

经济

加大农业投入,将农产品义务交售制改为收购制;改革工业管理体制

政治

平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度,批判斯大林的个人崇拜

评价

积极:在一定程度上冲击了斯大林模式

局限:未能从根本上突破这一模式,只是在原有经济体制上的局部调整。

勃氏强盛之“真假领导”

在他执政前期,苏联的军事、经济实力大大增强,成为与美国不相上下的超级大国。

执政后期,独揽党政军大权于一身。党政主要领导人都年过70岁,被称为“老人政治”。

逐渐停滞的勃列日涅夫改革

(1964--1982)

在工业领域推行“新经济体制”改革

扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理,提高效益

他不重视对客观情况发展变化的研究,习惯于因循守旧、满足现状,惧怕重大的改革。 ……维持现状和粉饰太平,缺乏锐意进取和改革的创新精神,成为20世纪70年代后期和80年代初期苏共的主调。

——《苏共的领导集团》

勃列日涅夫执政后期,独揽党政军大权于一身,重演了斯大林、赫鲁晓夫时期的一幕。党政主要领导人都年过70岁,被称为“老人政治”。

——李振城《苏联兴亡的沉思》

年份

美国

苏联

洲际导弹

1968

1054

858

1978

1054

1400

潜射导弹

1968

656

121

1978

656

1015

战略轰炸机

1968

545

155

1978

432

135

核弹头

1968

4300

1300

1978

11000

4500

现役武装部队

1968

350

340

1978

210

440

坦克

1968

8500

32400

1978

10500

50000

战术飞机

1968

5100

4000

1978

4500

4600

水面战舰

1968

360

320

1978

172

240

苏联为在军事上赶上美国,扭转在军事上不利的地位,加大军费开支。70年代军费开支都保持在每年超过美国20% 。勃列日涅夫时期苏联几乎每两位科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产差不多占国民生产的40%。

——《世界现代史》

与美国军备竞赛,加重了经济负担

勃列日涅夫坚持计划经济理论与实践,改革半途而废了。有人这样描述苏联的窘境:“苏联的火箭可以以惊人的准确性找到哈雷彗星并飞上火星,其宇宙飞船可以遨游太空,但其汽车却缺乏足够动力,故障频出并且耗油惊人;许多家用电器陈旧不堪,电视机爆炸事件经常发生,以至于苏联人开玩笑说本国生产的电视机应当送给敌人……”

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

勃列日涅夫(1964-1982)

改革内容

经济

在工业领域推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益

政治

评价

积极:苏联成为与美国相匹敌的超级大国

消极:只是对传统体制的修修补补,效果有限。执政后期,热衷于树立个人迷信,专断作风日趋严重,各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢

1982年11月10日,76岁高龄的勃列日涅夫病逝,此后继任的安德罗波夫和契尔年科都因年老体弱,就任仅一年多就先后病逝,在28个月时间里苏联连丧三任领导人。契尔年科病逝的第二天,1985年3月,苏共中央全会一致选举54岁的戈尔巴乔夫任总书记兼国防委员会主席。他上台后进行了大刀阔斧的改革。

背离道路的戈尔巴乔夫改革(1985--1991)

承认市场调节在社会主义经济中的作用;

取消苏共领导地位,形态上抛弃马克思主义指导

实行议会制、总统制和多党制,倡导“政治多元化”

他摆弄这个国家,就想家庭主妇摆弄卷心菜一样。他以为只要把外面的烂叶子剥掉,就会有里面的好心子,他不停地剥下去,一直到剥光为止。

1990.03. 立陶宛率先宣布独立

俄罗斯等11个共和国发表主权宣言

苏联解体——莫斯科落日

1991.08.19. 少数苏联领导人发动政变

1991.12. 21. 《阿拉木图宣言》

1991.12. 26. 苏联停止存在

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

戈尔巴乔夫(1985-1991)

改革内容

经济

承认市场调节在社会主义经济中的作用;

政治

取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制;

抛弃马克思主义指导

评价

改革背离了科学社会主义的方向,放弃了马克思主义、社会主义,直接导致了苏联的解体

{9D7B26C5-4107-4FEC-AEDC-1716B250A1EF}比较对象

赫鲁晓夫改革

勃列日涅夫改革

戈尔巴乔夫改革

相同点

(1)目的:解决斯大林模式的弊端

(2)内容:在政治、农业和工业方面进行调整

(3)结果:效果有限,以失败告终

不

同

点

时间

1953--1964

1964--1982

1985--1991

重点

农业

重工业

前期经济,后期政治

败因

未改变原有体制,只是对斯大林体系进行修修补补

进行根本性改革,

背离社会主义

课堂小结:苏联的发展、改革与解体

【讨论探究】赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革、戈尔巴乔夫改革的异同

赫鲁晓夫上台之初对农业问题的基本评价是:“我国的粮食基本上是有保证的,但农业的一系列重要部门还处于落后状态,这种落后阻碍着轻工业和食品工业的进一步发展,是影响集体农庄庄员收人增长的障碍。”赫鲁晓夫这一认识 ( )

A.是对斯大林体制的维护

B.正确指出苏联农业存在的问题

C.破除了对斯大林的个人迷信

D.开创了苏联农业经济体制改革先河

B

1975年到1988年,苏联的国民生产总值由是美国的0.4倍到0.29倍,这一时期的苏联的核武器保有量则从是美国的0.84倍变成1.82倍。这说明这一时期的苏联

A.经济结构严重失衡 B.军备竞赛影响经济发展

C.军事实力超过美国 D.经济改革的成效并不大

B

苏联模式的延续:

东欧的社会主义建设、改革和解体

02

(一)概况

制度前提:二战胜利前后,东欧各国人民在苏联的帮助下建立了一系列人民民主国家。

发展状况:为了恢复遭到战争破坏的经济,提高人民生活水平和教育水平,东欧各国大多采取苏联模式,造成了国民经济比例失调。

二、东欧的社会主义建设、改革

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}国家

成就

南斯拉夫

波兰

匈牙利

民主德国

(二)成就

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}国家

概况

南斯拉夫

建立社会主义自治制度,权利下放,调动地方、企业和群众的积极性,促进了经济的发展。但导致地方主义抬头,民族问题尖锐。

波兰

“一五”计划后,经济迅速发展,工业和农业发展成果显著

匈牙利

1968-1973年国民收入和人民消费水平增速较快,人民群众比较满意

民主德国

经济稳步增长,到1988年经济发展水平居东欧国家之首

(三)问题:20世纪80年代,一些东欧国家经济陷入严重困境,政局剧烈动荡。东欧的执政党迷失了改革的社会主义方向,否定马克思主义指导,否定社会主义制度,抛弃共产党领导地位,实行政治多元化

东欧剧变

(四)东欧剧变

1.时间:1989-1992年,东欧各国社会政治经济制度急剧变化

2.实质:东欧各国社会性质发生改变

3.概况:

①波兰、匈牙利、保加利亚和阿尔巴尼亚的变化相对平稳;

②罗马尼亚发生了流血冲突;

③民主德国并入了联邦德国;

④捷克斯洛伐克分裂为捷克和斯洛伐克两个独立国家;

⑤南斯拉夫经过激烈内战,最终解体。

4.原因:根本原因:高度集中的政治经济体制;直接原因:东欧各国的改革偏离了社会主义方向;外部原因:西方国家的“和平演变”战略

在南斯拉夫走上独具特色的社会主义道路时,遭到了众多社会主义国家的批判。可是在1955年,赫鲁晓夫则承认“采取不同方式发展社会主义的问题,是完全属于各国自己的事情”。这表明

A.赫鲁晓夫希望进行市场经济改革

B.苏联认可社会主义国家独立自主

C.赫鲁晓夫承认社会主义道路可以多元化

D.苏联采取缓和策略扭转冷战的被动局面

C

20世纪五六十年代,东欧国家的社会主义国家纷纷进行改革。关于东欧国家的改革说法不正确的是:

A.经济恢复时期采取苏联模式造成国民经济比例失调是背景

B.想走自己独立发展的道路是目的

C.最早进行改革的是南斯拉夫

D.南斯拉夫改革非常成功

D

中国模式:

中国社会主义的发展

03

中国社会主义建设道路的探索

1949年,中华人民共和国成立。成立之后,我国相继经历了社会主义过渡时期、全面建设社会主义时期、文化大革命时期、两年徘徊时期、改革开放新时期五个阶段。

改革开放新时期

1978年底,中国共产党召开中共十一届三中全会,作出改革开放的伟大决策。中国以农村改革为突破口,逐步建立了社会主义市场经济体制,取得了举世瞩目的成就。

综合国力不断提升

高新科技

基础建设

国民经济

国防军队

国民经济快速增长。外汇储备位居全球第一

基础设施建设走在世界前列

自主研发和制造、人工智能

文明互鉴,中国声音

解放军整体实力跃升,向着世界一流军队迈进

文化事业、产业

{21E4AEA4-8DFA-4A89-87EB-49C32662AFE0}阶段

理论

领导人

解决问题

写入党章

意义/地位

形成

邓小平理论

邓小平

建设社会主义、

巩固和发展社会主义

1997年

中共十五大

指引我国社会主义

现代化事业不断前进

发展

“三个代表”重要思想

江泽民

建设什么样的党、

怎样建设党

2002年

中共十六大

立党之本、

执政之基、力量之源

科学发展观

胡锦涛

新形势下实现什么

样的发展、怎样发展

2007年

中共十七大

集中体现、重大成果

习近平新时代中国特色社会主义思想

习近平

新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义

2017年

中共十九大

(2018年

写入宪法)

继承和发展

最新成果

重要组成部分

行动指南

中国特色社会主义理论体系的形成与发展

1979年,国家经济委员会选择首都钢铁公司等八个企业,进行扩大自主权的试点。改革内容有企业在产品生产、销售和资金使用、人事安排、职工奖惩等方面拥有部分权力;企业实行党委领导下的厂长负责制,建立职工代表大会制度等。这些措施

A.标志城市经济体制改革全面展开

B.表明社会主义市场经济基本确立

C.调动了企业和职工的生产积极性

D.为社会主义工业化奠定初步基础

C

改革开放40多年来的今天,中国已成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国。这种状况表明

A.世界各大经济体促成多极化形成

B.实现了复兴中华伟大的“中国梦”

C.改革深刻改变了中国并影响了世界

D.改革开放使中国工业已超过美国

C

从苏联解体、东欧剧变可以获得那些历史教训呢?

1、坚持和发展社会主义,必须把马克思主义基本原理同本

国实际相结合,探索适合时代条件和本国国情的社会

主义建设道路

2、要以经济建设为中心,建立社会主义强大的物质基础,

满足人民群众不断增长的物质文化需要

3、不断加强社会主义民主建设,健全和完善社会主义法治

4、加强执政党自身的建设,始终保持党和人民的血肉联系,

不断增强党的凝聚力和战斗力

5、要加强意识形态领域的工作,抵制西方的“和平演变”

本课小结

二战后社会主义国家的发展与变化

变化一

社会主义从一国扩展到多国

苏联与东欧在发展中出现问题,最终解体和剧变

变化二

中国探索出了中国特色社会主义道路

变化三

谢谢聆听

社会主义国家的发展与变化

【课程标准】了解第二次世界大战后社会主义世界发生的各种新变化和面临的问题与挑战。

普通高中历史教科书必修《中外历史纲要(下)》

复习回顾:

1、斯大林领导的苏联社会主义建设模式被称之为什么?

2、如何评价该模式?

积极影响:实现了工业化

奠定了强大国家的基础

赢得了巨大的国际声誉

消极影响:造成国民经济比例失调

农业和轻工业长期落后

消费水平相对较低等问题

1953年3月5日,斯大林逝世,享年74岁。他的逝世留下了世界一流的军事强国和政治大国的辉煌,也留下了制约苏联进一步发展的政治经济桎梏。

当1949年苏联爆炸了第一颗原子弹,成为第二核大国之时,每年皮鞋产量仅有163百万双,全国一亿七千万人口平均每人买不到一双皮鞋。到1953年,一个人才有0.4平方米的住房……

——《苏联国民经济》

到斯大林逝世的时候,人均粮食产量、人均肉类产量还没有达到沙皇时代的水平。

——徐天新《平等、强国的理想与苏联的实践》

据材料,说明苏联进行改革的原因

原因:苏联优先发展重工业的政策没有变化,农业、轻工业落后的局面没有改观

苏联模式:

苏联的发展、改革与解体

01

赫鲁晓夫(1953--1964)

勃列日涅夫(1964--1982)

戈尔巴乔夫(1985--1991)

共同目的:解决苏联模式的弊端,促进发展

赫氏鲁莽之“喜怒无常”

在联合国慷慨激昂的对

美国及其仆从国训话

在1960年联大会议上,毫不掩饰地表达愤怒,用皮鞋敲桌子,有辱斯文,丑态百出

赫鲁晓夫急躁、喜怒无常的性格

被称为“鲁莽的改革者”

摇摆不定的赫鲁晓夫改革(1953--1964)

平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度

加大农业投入,将农产品义务交售制改为收购制;发展饲料生产,广种玉米

改革工业

管理体制

1956年2月,赫鲁晓夫在苏共二十大上作了《关于个人迷信及其后果》的秘密报告,该报告揭露了斯大林诸如“大清洗运动”、卫国战争初期决策失误、对待苏联少数民族的政策、凌驾于党之上等系列严重错误。这对破除对斯大林和苏联传统模式的迷信、解放教条思想的束缚、努力寻求适合本国实际的建设道路有积极意义,但未对斯大林功过作全面科学分析,也造成了苏联国内和国际共产主义运动中的思想混乱,留下严重后遗症。

莫斯科红场

斯大林的巨幅雕像被推倒

打破了对斯大林的个人崇拜,但没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成了严重的后遗症

赫鲁晓夫上台不久,苏联的党政大权又集中到他一人身上,对赫鲁晓夫的个人崇拜也开始了。例如:1964年赫鲁晓夫70岁生日时,苏联几乎重演了1929年斯大林50岁诞辰的那一幕。后来苏共中央在对赫鲁晓夫的责难中说:苏联报刊沉湎于日益频繁的报道赫鲁晓夫的活动,并对他大加溢美,1963年全国性大报共刊登了他的120幅照片,1964年头9个月竟至140幅。相形之下,当年斯大林巨照载之极端也不过一年只有10~15次。

今天60岁以上的人对他印象很深,他对斯大林时期的许多阴暗面持否定态度,结束了警察恐怖,释放了数百万政治犯,为近2000万人恢复了名誉。这件事是难能可贵的。人们不得不承认,在赫鲁晓夫当政时,“日子确实比斯大林时代轻松”。

赫鲁晓夫1964年被勃列日涅夫赶下台时,气呼呼地说了句大实话:“你们今天能罢免我,也多亏了我创建的宽松民主政治体制!”

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

赫鲁晓夫(1953-1964)

改革内容

经济

加大农业投入,将农产品义务交售制改为收购制;改革工业管理体制

政治

平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度,批判斯大林的个人崇拜

评价

积极:在一定程度上冲击了斯大林模式

局限:未能从根本上突破这一模式,只是在原有经济体制上的局部调整。

勃氏强盛之“真假领导”

在他执政前期,苏联的军事、经济实力大大增强,成为与美国不相上下的超级大国。

执政后期,独揽党政军大权于一身。党政主要领导人都年过70岁,被称为“老人政治”。

逐渐停滞的勃列日涅夫改革

(1964--1982)

在工业领域推行“新经济体制”改革

扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理,提高效益

他不重视对客观情况发展变化的研究,习惯于因循守旧、满足现状,惧怕重大的改革。 ……维持现状和粉饰太平,缺乏锐意进取和改革的创新精神,成为20世纪70年代后期和80年代初期苏共的主调。

——《苏共的领导集团》

勃列日涅夫执政后期,独揽党政军大权于一身,重演了斯大林、赫鲁晓夫时期的一幕。党政主要领导人都年过70岁,被称为“老人政治”。

——李振城《苏联兴亡的沉思》

年份

美国

苏联

洲际导弹

1968

1054

858

1978

1054

1400

潜射导弹

1968

656

121

1978

656

1015

战略轰炸机

1968

545

155

1978

432

135

核弹头

1968

4300

1300

1978

11000

4500

现役武装部队

1968

350

340

1978

210

440

坦克

1968

8500

32400

1978

10500

50000

战术飞机

1968

5100

4000

1978

4500

4600

水面战舰

1968

360

320

1978

172

240

苏联为在军事上赶上美国,扭转在军事上不利的地位,加大军费开支。70年代军费开支都保持在每年超过美国20% 。勃列日涅夫时期苏联几乎每两位科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产差不多占国民生产的40%。

——《世界现代史》

与美国军备竞赛,加重了经济负担

勃列日涅夫坚持计划经济理论与实践,改革半途而废了。有人这样描述苏联的窘境:“苏联的火箭可以以惊人的准确性找到哈雷彗星并飞上火星,其宇宙飞船可以遨游太空,但其汽车却缺乏足够动力,故障频出并且耗油惊人;许多家用电器陈旧不堪,电视机爆炸事件经常发生,以至于苏联人开玩笑说本国生产的电视机应当送给敌人……”

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

勃列日涅夫(1964-1982)

改革内容

经济

在工业领域推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益

政治

评价

积极:苏联成为与美国相匹敌的超级大国

消极:只是对传统体制的修修补补,效果有限。执政后期,热衷于树立个人迷信,专断作风日趋严重,各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢

1982年11月10日,76岁高龄的勃列日涅夫病逝,此后继任的安德罗波夫和契尔年科都因年老体弱,就任仅一年多就先后病逝,在28个月时间里苏联连丧三任领导人。契尔年科病逝的第二天,1985年3月,苏共中央全会一致选举54岁的戈尔巴乔夫任总书记兼国防委员会主席。他上台后进行了大刀阔斧的改革。

背离道路的戈尔巴乔夫改革(1985--1991)

承认市场调节在社会主义经济中的作用;

取消苏共领导地位,形态上抛弃马克思主义指导

实行议会制、总统制和多党制,倡导“政治多元化”

他摆弄这个国家,就想家庭主妇摆弄卷心菜一样。他以为只要把外面的烂叶子剥掉,就会有里面的好心子,他不停地剥下去,一直到剥光为止。

1990.03. 立陶宛率先宣布独立

俄罗斯等11个共和国发表主权宣言

苏联解体——莫斯科落日

1991.08.19. 少数苏联领导人发动政变

1991.12. 21. 《阿拉木图宣言》

1991.12. 26. 苏联停止存在

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

戈尔巴乔夫(1985-1991)

改革内容

经济

承认市场调节在社会主义经济中的作用;

政治

取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制;

抛弃马克思主义指导

评价

改革背离了科学社会主义的方向,放弃了马克思主义、社会主义,直接导致了苏联的解体

{9D7B26C5-4107-4FEC-AEDC-1716B250A1EF}比较对象

赫鲁晓夫改革

勃列日涅夫改革

戈尔巴乔夫改革

相同点

(1)目的:解决斯大林模式的弊端

(2)内容:在政治、农业和工业方面进行调整

(3)结果:效果有限,以失败告终

不

同

点

时间

1953--1964

1964--1982

1985--1991

重点

农业

重工业

前期经济,后期政治

败因

未改变原有体制,只是对斯大林体系进行修修补补

进行根本性改革,

背离社会主义

课堂小结:苏联的发展、改革与解体

【讨论探究】赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革、戈尔巴乔夫改革的异同

赫鲁晓夫上台之初对农业问题的基本评价是:“我国的粮食基本上是有保证的,但农业的一系列重要部门还处于落后状态,这种落后阻碍着轻工业和食品工业的进一步发展,是影响集体农庄庄员收人增长的障碍。”赫鲁晓夫这一认识 ( )

A.是对斯大林体制的维护

B.正确指出苏联农业存在的问题

C.破除了对斯大林的个人迷信

D.开创了苏联农业经济体制改革先河

B

1975年到1988年,苏联的国民生产总值由是美国的0.4倍到0.29倍,这一时期的苏联的核武器保有量则从是美国的0.84倍变成1.82倍。这说明这一时期的苏联

A.经济结构严重失衡 B.军备竞赛影响经济发展

C.军事实力超过美国 D.经济改革的成效并不大

B

苏联模式的延续:

东欧的社会主义建设、改革和解体

02

(一)概况

制度前提:二战胜利前后,东欧各国人民在苏联的帮助下建立了一系列人民民主国家。

发展状况:为了恢复遭到战争破坏的经济,提高人民生活水平和教育水平,东欧各国大多采取苏联模式,造成了国民经济比例失调。

二、东欧的社会主义建设、改革

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}国家

成就

南斯拉夫

波兰

匈牙利

民主德国

(二)成就

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}国家

概况

南斯拉夫

建立社会主义自治制度,权利下放,调动地方、企业和群众的积极性,促进了经济的发展。但导致地方主义抬头,民族问题尖锐。

波兰

“一五”计划后,经济迅速发展,工业和农业发展成果显著

匈牙利

1968-1973年国民收入和人民消费水平增速较快,人民群众比较满意

民主德国

经济稳步增长,到1988年经济发展水平居东欧国家之首

(三)问题:20世纪80年代,一些东欧国家经济陷入严重困境,政局剧烈动荡。东欧的执政党迷失了改革的社会主义方向,否定马克思主义指导,否定社会主义制度,抛弃共产党领导地位,实行政治多元化

东欧剧变

(四)东欧剧变

1.时间:1989-1992年,东欧各国社会政治经济制度急剧变化

2.实质:东欧各国社会性质发生改变

3.概况:

①波兰、匈牙利、保加利亚和阿尔巴尼亚的变化相对平稳;

②罗马尼亚发生了流血冲突;

③民主德国并入了联邦德国;

④捷克斯洛伐克分裂为捷克和斯洛伐克两个独立国家;

⑤南斯拉夫经过激烈内战,最终解体。

4.原因:根本原因:高度集中的政治经济体制;直接原因:东欧各国的改革偏离了社会主义方向;外部原因:西方国家的“和平演变”战略

在南斯拉夫走上独具特色的社会主义道路时,遭到了众多社会主义国家的批判。可是在1955年,赫鲁晓夫则承认“采取不同方式发展社会主义的问题,是完全属于各国自己的事情”。这表明

A.赫鲁晓夫希望进行市场经济改革

B.苏联认可社会主义国家独立自主

C.赫鲁晓夫承认社会主义道路可以多元化

D.苏联采取缓和策略扭转冷战的被动局面

C

20世纪五六十年代,东欧国家的社会主义国家纷纷进行改革。关于东欧国家的改革说法不正确的是:

A.经济恢复时期采取苏联模式造成国民经济比例失调是背景

B.想走自己独立发展的道路是目的

C.最早进行改革的是南斯拉夫

D.南斯拉夫改革非常成功

D

中国模式:

中国社会主义的发展

03

中国社会主义建设道路的探索

1949年,中华人民共和国成立。成立之后,我国相继经历了社会主义过渡时期、全面建设社会主义时期、文化大革命时期、两年徘徊时期、改革开放新时期五个阶段。

改革开放新时期

1978年底,中国共产党召开中共十一届三中全会,作出改革开放的伟大决策。中国以农村改革为突破口,逐步建立了社会主义市场经济体制,取得了举世瞩目的成就。

综合国力不断提升

高新科技

基础建设

国民经济

国防军队

国民经济快速增长。外汇储备位居全球第一

基础设施建设走在世界前列

自主研发和制造、人工智能

文明互鉴,中国声音

解放军整体实力跃升,向着世界一流军队迈进

文化事业、产业

{21E4AEA4-8DFA-4A89-87EB-49C32662AFE0}阶段

理论

领导人

解决问题

写入党章

意义/地位

形成

邓小平理论

邓小平

建设社会主义、

巩固和发展社会主义

1997年

中共十五大

指引我国社会主义

现代化事业不断前进

发展

“三个代表”重要思想

江泽民

建设什么样的党、

怎样建设党

2002年

中共十六大

立党之本、

执政之基、力量之源

科学发展观

胡锦涛

新形势下实现什么

样的发展、怎样发展

2007年

中共十七大

集中体现、重大成果

习近平新时代中国特色社会主义思想

习近平

新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义

2017年

中共十九大

(2018年

写入宪法)

继承和发展

最新成果

重要组成部分

行动指南

中国特色社会主义理论体系的形成与发展

1979年,国家经济委员会选择首都钢铁公司等八个企业,进行扩大自主权的试点。改革内容有企业在产品生产、销售和资金使用、人事安排、职工奖惩等方面拥有部分权力;企业实行党委领导下的厂长负责制,建立职工代表大会制度等。这些措施

A.标志城市经济体制改革全面展开

B.表明社会主义市场经济基本确立

C.调动了企业和职工的生产积极性

D.为社会主义工业化奠定初步基础

C

改革开放40多年来的今天,中国已成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国。这种状况表明

A.世界各大经济体促成多极化形成

B.实现了复兴中华伟大的“中国梦”

C.改革深刻改变了中国并影响了世界

D.改革开放使中国工业已超过美国

C

从苏联解体、东欧剧变可以获得那些历史教训呢?

1、坚持和发展社会主义,必须把马克思主义基本原理同本

国实际相结合,探索适合时代条件和本国国情的社会

主义建设道路

2、要以经济建设为中心,建立社会主义强大的物质基础,

满足人民群众不断增长的物质文化需要

3、不断加强社会主义民主建设,健全和完善社会主义法治

4、加强执政党自身的建设,始终保持党和人民的血肉联系,

不断增强党的凝聚力和战斗力

5、要加强意识形态领域的工作,抵制西方的“和平演变”

本课小结

二战后社会主义国家的发展与变化

变化一

社会主义从一国扩展到多国

苏联与东欧在发展中出现问题,最终解体和剧变

变化二

中国探索出了中国特色社会主义道路

变化三

谢谢聆听

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体