第二章 城镇和乡村 复习课 “生本课堂” 导学案 (Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 第二章 城镇和乡村 复习课 “生本课堂” 导学案 (Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-06-12 07:34:34 | ||

图片预览

文档简介

必修 Ⅱ 第二章 城镇和乡村

(地理)学科“生本课堂”学案

学案主备人: 日期: 学年:

授课课题:

第二章 城镇和乡村复习课

课前自主学习

1.城镇和乡村特征的比较: 项 目

城 镇

乡 村

概 念

人口达到一定规模,主要从事 产业活动的居民聚居地

农业人口的聚居地

特

征

人口

产

业

第二、第三产业为主体,以非农业产业活动为主

第一产业占很大优势,以农业产业活动为主

效益

高效率和 高效益

低于城市效益

功

能

多功能、动态性,交通运输和信息交流相对发达。一方面辐射带动周围的区域,另一方面与外界的城市和区域进行广泛的交流

功能相对单一

2.我国土地分类系统:

类 型

定 义

举 例

农用地

直接用于 生产的土地

耕地、 、草地、农田水利用地、养殖水面等

建设

用地

建造 物、 物的土地

城乡住宅和公共设施用地、 用地、交通水利设施用地、旅游用地、军事设施用地等

未利

用地

农用地和建设用地以外的土地

盐碱地、 地、裸岩等

3.城市功能分区:

功能区

形态

特征

位置

区

集聚成团状,占地面积大

建筑质量上,中高级与低级住宅区分化;位置上,中高级与低级住宅区背向发展

中高级住宅区

城市外缘,环境优美,与风景区、文化区联系

住宅区

内城、工业区附近

区

占地面积小,呈点状或条状分布

商业区活动繁忙,中心商务区昼夜 数量变化大,建筑物高大稠密

市中心、交通干线两侧、街角路口

区

集聚成片

向外缘移动,并趋向于沿主要交通干线分布

市区外缘、交通干线两侧

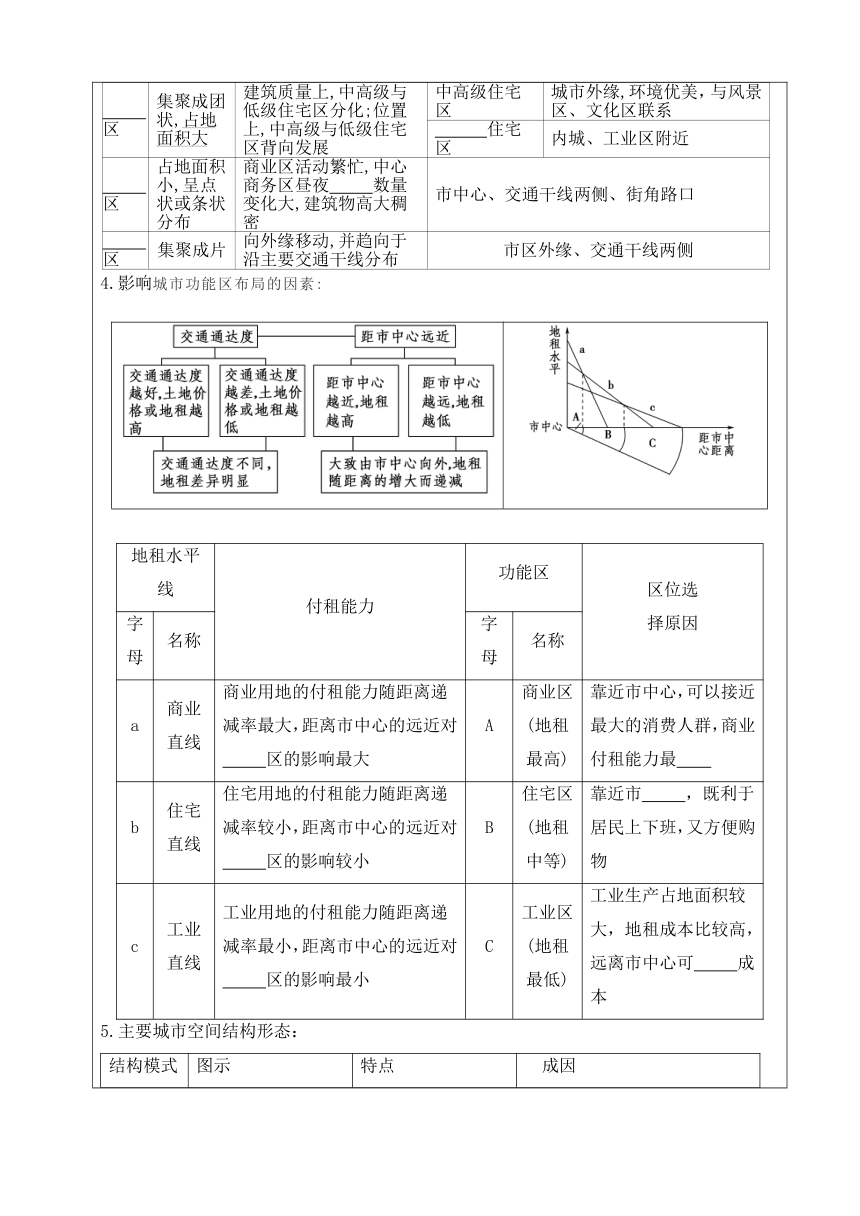

4.影响城市功能区布局的因素:

地租水平线

付租能力

功能区

区位选

择原因

字母

名称

字母

名称

a

商业

直线

商业用地的付租能力随距离递减率最大,距离市中心的远近对

区的影响最大

A

商业区

(地租

最高)

靠近市中心,可以接近最大的消费人群,商业付租能力最

b

住宅

直线

住宅用地的付租能力随距离递减率较小,距离市中心的远近对

区的影响较小

B

住宅区

(地租

中等)

靠近市 ,既利于居民上下班,又方便购物

c

工业

直线

工业用地的付租能力随距离递减率最小,距离市中心的远近对

区的影响最小

C

工业区

(地租

最低)

工业生产占地面积较大,地租成本比较高,远离市中心可 成本

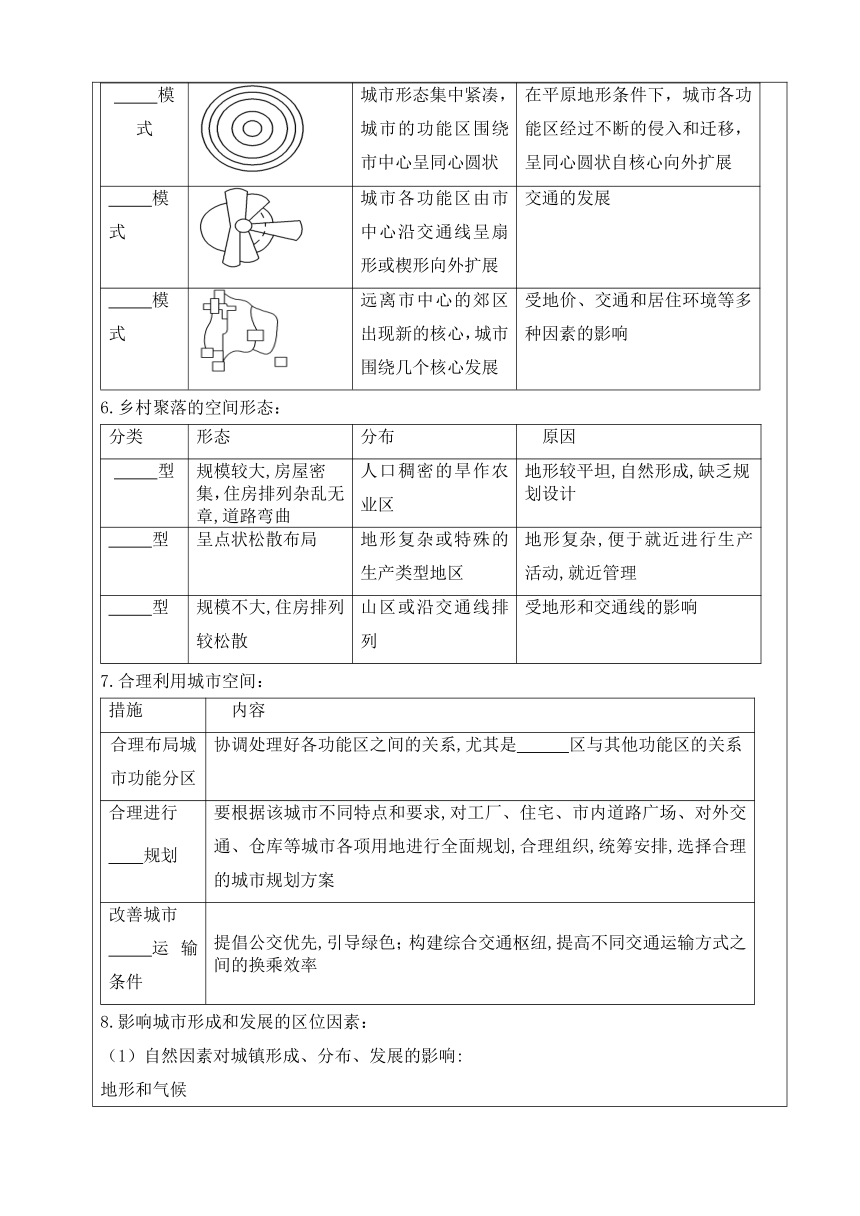

5.主要城市空间结构形态:

结构模式

图示

特点

成因

模式

城市形态集中紧凑,城市的功能区围绕市中心呈同心圆状

在平原地形条件下,城市各功能区经过不断的侵入和迁移,呈同心圆状自核心向外扩展

模式

城市各功能区由市中心沿交通线呈扇形或楔形向外扩展

交通的发展

模式

远离市中心的郊区出现新的核心,城市围绕几个核心发展

受地价、交通和居住环境等多种因素的影响

6.乡村聚落的空间形态:

分类

形态

分布

原因

型

规模较大,房屋密集,住房排列杂乱无章,道路弯曲

人口稠密的旱作农业区

地形较平坦,自然形成,缺乏规划设计

型

呈点状松散布局

地形复杂或特殊的生产类型地区

地形复杂,便于就近进行生产活动,就近管理

型

规模不大,住房排列较松散

山区或沿交通线排列

受地形和交通线的影响

7.合理利用城市空间:

措施

内容

合理布局城市功能分区

协调处理好各功能区之间的关系,尤其是 区与其他功能区的关系

合理进行

规划

要根据该城市不同特点和要求,对工厂、住宅、市内道路广场、对外交通、仓库等城市各项用地进行全面规划,合理组织,统筹安排,选择合理的城市规划方案

改善城市

运输条件

提倡公交优先,引导绿色;构建综合交通枢纽,提高不同交通运输方式之间的换乘效率

8.影响城市形成和发展的区位因素:

(1)自然因素对城镇形成、分布、发展的影响:

地形和气候

自然因素

影 响

原 因

实 例

地

形

大多数城市分布在平原地区

平地势平坦、土壤肥沃,便于农耕、交通,节省建设投资

我国地势第三级阶梯上城市分布密集

热带地区城市多分布在高原上

热带地区低地气候闷热,高原地区气候凉爽

巴西利亚

城市沿山间河谷或开阔低地分布

地表相对平坦,水源丰富,土壤肥沃

汾河谷地,渭河平原

气候

气候适宜

城市主要分布在 纬度沿海地区

适度的降水、适中的气温

湿润、半湿润地区的城市比例大

气候恶劣

荒漠区、高寒区、湿热区的城市少

降水或气温条件不适宜

我国西北干旱地区城市少

河流

城市常沿河分布

城市需大量的生活用水和生产用水

长江沿岸城市

河运起点或终点处易形成城市

货物在此集散、转运

赣州

干支流汇合处易形成城市

大量人流、物流集散、中转

宜宾、重庆、武汉

河口处易形成城市

河运、海运的转换处,人流、物流集散

上海、广州

防卫

流弯曲度较大处,河心岛处建城

利用天然河面进行防卫

伯尔尼、巴黎

(2)社会经济因素对城镇形成、分布、发展的影响:

影响因素

影响

典型案例

矿产资源丰富的地方形成新兴城市

石油:阿伯丁、大庆、东营;煤炭:大同、焦作、抚顺;金矿:约翰内斯堡;铁矿:鞍山、攀枝花

沿海、沿江、沿铁路、沿高速公路往往形成城市轴线

沿铁路、高速公路:邯郸、石家庄、郑州、株洲、怀化

沿河流:扬州、济宁

社会因素

:新建城市作为首都

华盛顿、巴西利亚、堪培拉

:宗教促使城市兴起

麦加、麦地那、拉萨

9.不同地理环境中乡村聚落的分布特点及成因:

地理环境

特点

形态

成因

分布

平原

规模大,人口多、房屋密集

农耕条件优越,开发历史悠久

平原及湿润盆地内部

山区、高原

分散,规模小,具有流动性

型

便于生产、生活

山间谷地或盆地

干早区

规模小而集中

状、

状

泉水或河流附近

沙漠边缘绿洲

湿润区

规模小而分散

型

便于排灌,就近管理

水稻种植区

交通发达区

狭长,沿交通线延伸

状

便利的交通条件

临近交通线

商贸繁荣区

规模较大

状

商贸活动对人口的吸引

经济发达,交通便利地区

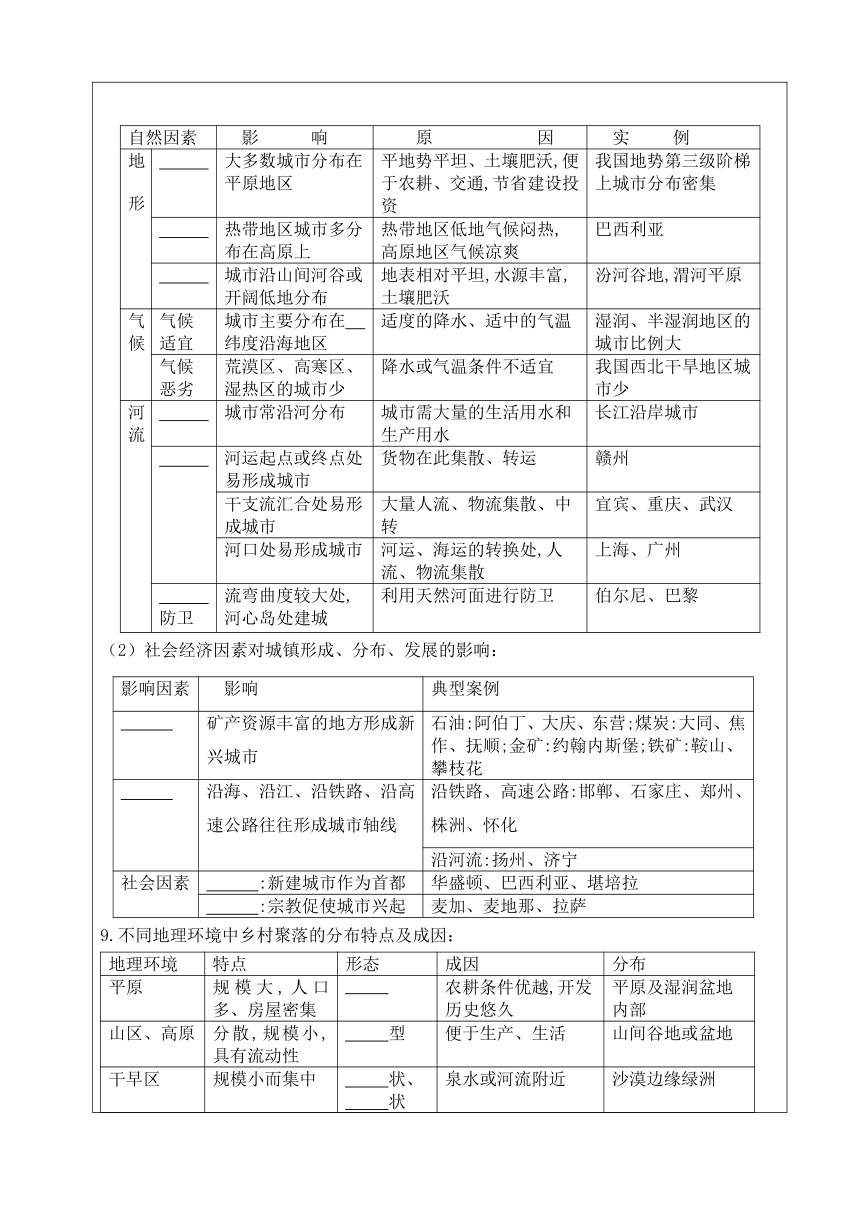

10.我国的地城文化差异:

(1)我国东部农耕区和西部牧区的地城文化差:

地区

人口分布

生产活动

生产习惯

东部 区

人口众多,密度较

多从事种植业,畜牧业以圈养为主,现在出现了大量企业

以 主食,房基建筑多就地取材,现在楼房增多

西部 区

人口分散,密度较

以牧业为主,牲畜靠放牧,现在不少牧区在水源较好的地方发展人工草场,有些定居点新建畜产品加工厂

以 、 为主食,喝奶茶,住蒙古包,现在定居点逐渐增多

(2)我国南、北方地城文化的差异:

地区

北方

南方

耕地

为主

为主

农作物

小麦、玉米、棉花、甜菜等

水稻、油莱、甘蔗等

牲畜

传统民居

以土坯为原料,注意防寒

以砖瓦为原料,注意通风散热

主食

运动项目

冬季溜冰

游泳

传统交通工具

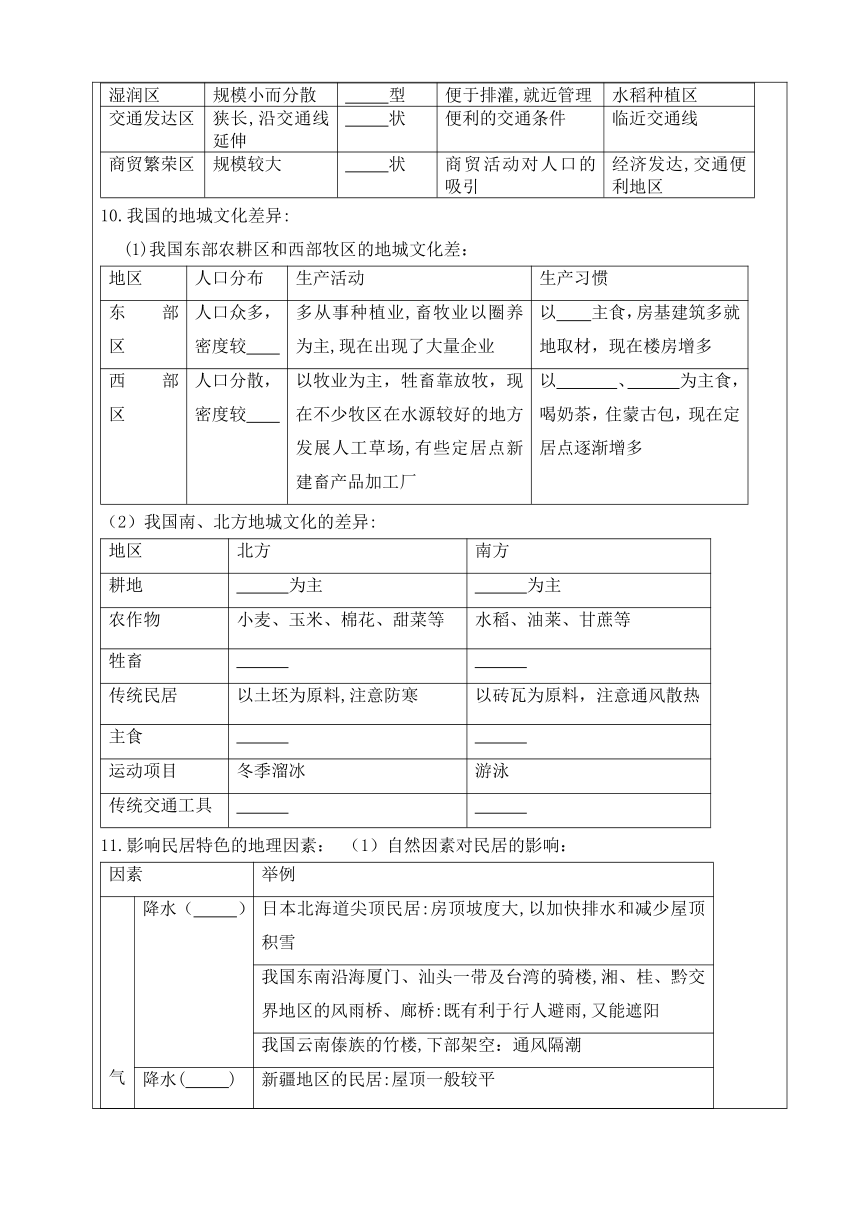

11.影响民居特色的地理因素: (1)自然因素对民居的影响:

因素

举例

气

候

降水( )

日本北海道尖顶民居:房顶坡度大,以加快排水和减少屋顶积雪

我国东南沿海厦门、汕头一带及台湾的骑楼,湘、桂、黔交界地区的风雨桥、廊桥:既有利于行人避雨,又能遮阳

我国云南傣族的竹楼,下部架空:通风隔潮

降水( )

新疆地区的民居:屋顶一般较平

关中地区的半边屋:向院内倾斜以收集雨

影响墙体厚度:欧洲西部地区愈靠海,墻壁厚度愈薄,反之墙壁愈厚。这是因为欧洲西部受强大的北大西洋暖流影响,冬季气温在 0 ℃以上,而愈往东则气温愈低,气温年较差越来越大,为了御寒保暖,所以墙体厚度在不断增加

影响门窗大小:一般气温高的地方,门窗较大,有利于通风散热,而气温低的地方,门窗小,可以使热量不会迅速散失,有利于御寒保暖

为了御寒保暖,把房子建成半地穴式:我国河南、山西、陕西、甘肃一带出现的地坑院这种传统民居;生活在北极圈附近的因纽特人,常用冰垒成砖,做成半深入地下的圆顶冰屋

光照对民居的影响,主要对民居楼间距、朝向、街道布局产生影响。以我国地处北半球为例,全年阳光多从南边照射过来,为了使北楼底层阳光不被南楼遮挡,这要求两楼之间保持适当的间距。其次,为了更好地获得光照,我国民居朝向多为坐北朝南、向阳而居。同时,为了获得最大光照,街道的走向和子午线呈30°------ 60°的夹角,这样伴随着太阳东升西落,街道两侧都能获得一定的光照

海边的民居,为了防风,建房用厚重的石块保持房屋的坚固性。风风还会影响街道走向,在热带,亚热带地区,街道走向多和风向一致,以便通风散热

顺势而建。不同地区地形特点不同,民居在适应地形过程中也形成了自身不同的特点,比如分布在桂北,湘西一带的山区吊脚楼,江南庭院顺山坡地势盖起,小巧精致。而分布在华北平原的四合院,则由于地形开阔,民居建筑规则,庭院大而气派

12.世界城市景观差异与形成:

城市建筑

表现

原因

建筑

美国城市

市中心区摩天大楼高耸入云,四周建筑物错落其间

城市发展历史短,移民影响大,经济发展快

欧洲城市

市中心区一般很少建现代化高楼大厦,高大楼群聚集的情况更为少见

城市发展历史悠久,城市格局与主体建筑风格已经形成

建筑

杭州

将城市有组织地杭州融入自然环境之中的“山水城市”

“天人合一”哲学思想的影响

北京

皇宫建筑群雄踞城市中心,其他北京重要建筑物则沿城市中轴线排列

显示古代皇权的至高无上

华盛顿

国会大厦居于高处

体现了资产阶级所标榜的民主与法制精神

建筑

中国

围墙是中国建筑的主要景观,中国园林讲究含蓄、显而不露、引而不发,忌直求曲、忌宽求窄

中国文化具有很强的内向性、封闭性

西方

美国建筑绝少有围墙,西方园林强调整齐划一直率敞朗、和盘托出

西方文化以外向、开放著称

13.发达国家与发展中国家城镇化的差异:

国家类型

发达国家

发展中国家

所处阶段

后期

中期

起步时间

目前速度

发展水平

与经济发展的关系

相适应

不相适应

城镇人口比例

大

小

14.城镇化对自然和社会环境的影响

(1)城镇化对自然环境的影响:

主要表现

成因

危害

整治措施

污染

工矿企业排放的废气、汽车排放的尾气、家庭炉灶

危害人类健康、破坏土壤、水质、生物、腐蚀建筑物

合理布局大气污染较重的企业;实行集体供暖;建设绿化隔离带

污染

工业废水、生活污水、城市地面径流

危害环境和人类健康

建立污水处理厂,实行污水达标排放

物污染

工业生产和建设、居民生活过程中的废弃物

危害环境和人类健康

及时清除,实行分类回收、利用

污染

交通运输、工业生产、建筑施工和社会活动

影响人们休息、工作和交谈,甚至影响身体健康

噪声大的工厂远离城区布局,建设绿化隔离带

(2)城镇化对社会环境的影响:

主要表现

成因

危害

整治措施

汽车数量不断增加

造成时间和能源的严重浪费,影响城市环境质量

控制城市人口数量;合理布局城市道路;优先发展公交

条件差

城市人口的急剧膨胀

导致住房紧张,影响居住质量

加快住房建设

困难

城市人口的急剧增加,乡村人口无序迁入

造成贫困问题

加快经济发展,增加就业岗位

队伍增加

社会治安问题

课堂巩固提升

读下面某流城上游甲、乙西城区位重示意图,完成下列小題。

1.甲城有意引进一家遗纸企业。下列说法中,正确的是( )

A.布局在甲城的工业区内 B.布局在甲、乙两城行政边界处

C.布局在甲城盛行风下风向的西南郊 D.不宜引进该企业

2.乙城的最佳居住区和中心商务区应分别布局在( )

A.①处和③处 B.①处和③处 C.②处和③处 D.③处和④处

读下图,完成下列小題。

3.下列有关甲、乙居住区的叙述,正确的是( )

A.甲居住区邻近商业区,居民购物比乙居住区方便

B.乙居住区居民的收入一般高于甲居住区

C.甲居住区交通便利,房价高

D.乙居住区远离市中心,房价低

4.下列关于该市工业区区位选择的叙述,不正确的是( )

A.位于城市边缘,地价较低 B.远高商业区,有利于产业结构调整

C.临近铁路线,交通便利 D.位于盛行风的下风向,对城区污染小

某城市是环形放射状道路网。读下图,完成下列小題。

5.图中能正确表示城市从市中心到外缘地租水平变化趋势的曲线是( )

A.a 曲线 B. b 曲线 C.c 曲线 D.d 曲线

6.在地租最高峰和次高峰一般形成的功能区是( )

A.居住区 B.工业区 C.商业区 D.文化区

读下面成都市道路网分布图,完成下列小題。

7.成都市空间结构呈( )

A.放射状 B.条带状 C.同心圆状 D.扇状

8.古代文明的发源地——中国的黄河中下游地区、南亚的印度河谷地在城市建筑风格、民俗等方面各有特色,这说明( )

A.地域文化的形成不分时代

B.地域文化的形成受一定的地理环境影响

C.地域文化的形成不分地点

D.地域文化在世界各地都有相同之处

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州的特克斯县城以中心花园为核心,向周边辐射,被誉为世界上最大、最完整的八卦城,在这里乌孙文化与易经文化相互交融。结合下图,完成下列小題。

.地域文化对特克斯县城规划布局产生最深刻影响的是( )

A.城市道路网特征的形成 B.居住区分散布局

C.未形成工业区 D.商业区位于城市几何中心

10.形成特克斯县城当前地域空间结构形态的主要影响因素是( )

A.经济因素 B.历史因素 C.自然因素 D.政策因素

安徽宏村位于黄山余脉南部,被誉为“画里的乡村”。宏村背山面水,村中建筑密集排布,小巷狭仄,巷中遍布水道,民居白墙黑瓦,多采用“马头墙”的形式。读下图,完成下列小題。

11.“背山”“面水”的区位对宏村的影响是( )

A.“背山”有利于冬季通风 B.“背山”有利于冬季降水

C.“面水”有利于夏季通风 D.“面水”有利于增大温差

12.宏村的民居风格能反映出当地的气候特征是( )

A.春季多风 B.夏季炎热 C.秋季多雨 D.冬季寒冷

13.宏村民居采用“马头墙”的作用不包括( )

A.收集雨水 B.增强遮挡阳光效果

C.防范火灾 D.增加美感

14.下列关于地域文化对城市影响的叙述,正确的是( )

A.欧洲城市发展历史悠久,市中心多建有现代化高楼大厦

B.上海城市建设遵循“天人合一”的思想,与自然环境相融合,形成了“山水城市”

C.华盛顿国会大厦居于高处,体现了资产阶级所标榜的民主与法制精神

D.在城市发展历史较短的美国、法国,大城市的市中心摩天大楼高耸入云

读下面世界城镇化进程示意图,完成下列小題。

城镇化第Ⅱ阶段,最可能出现( )

A.城市环境质量下降 B.逆城市化现象

C.第一、第三产业就业比重上升 D.城镇人口比重缓慢上升

16.当前,下列国家中最可能处于城镇化第Ⅲ阶段的是( )

A.埃及 B.中国 C.美国 D.印度

下图中箭头表示人口移动方向。读图,完成下列小題。

17.图甲表示的是( )

A.逆城市化 B.城镇化 C.郊区城镇化 D.再城镇化

18.图乙表示的是( )

A.逆城市化 B.城镇化 C.郊区城镇化 D.再城镇化

首届中国(天津滨海)国际生态城市论坛暨生态城市博览会在天津滨海新区举行,其主题为“生态城市与绿色复苏”。生态城市是目前现代城市建设的新潮流,它以环境为中心,注重可持续发展,强调资源的高效低耗和生态优先等原则。据此完成下列小題。

19.目前城市生态环境恶化的根本原因是( )

A.城市地域结构模式不合理

B.城市人口、工业的膨胀产生大量废弃物,超过了环境的自净能力

C.城市所在地地形、气候、河流等自然条件太差

D.城市环境是人类改造自然最彻底的地方,自净能力最强

20.将天津建设成为生态城市的合理措施有( )

①增加城市绿地面积 ②控制城镇化进程

③积极发展城市轨道交通 ④限制高耗能、高污染产业的发展

⑤集中布置城市用地 ⑥分散城市职能

①③④⑥ B.②③④⑤ C.①②⑤⑥ D.①③④⑤

答案:1.非农业、密集、分散、生产、经济2.农业、林地、建筑、构筑、工矿 、沼泽地

3.住宅、低级、商业、人口、工业4.商业、高、住宅、中心、工业、降低5.同心圆、扇形、多核心6.密集、分散、聚集7.工业、城市、交通8.(1)平原、高原、山区、中低纬、供水、运输、军事(2)资源、交通、政治、宗教9.团、分散、团、带、分散、带

10.(1)农耕、大、粮食、牧、小、奶食品、牛羊肉(2)旱地、水田、黄牛、水牛、面食、大米、马车、船11.多、少、气温、光照、风、地形12.格局、风格、结构、13.早、晚、慢、快、高、低、14.(1)大气 、水 、固体废弃物 、噪声 (2)交通拥堵、居住 、就业 、失业

课堂巩固提升:

1.D造纸企业是污染水源的工业之一,根据图中河流流向可以判断出,甲城位于乙城的河流上游,该造纸企业布局在甲城的任何位置都会严重污染乙城的河水,因此,甲城不适合布局有污染的企业,D 项正确。

2.A 最佳居住区应建在主导风向的上风向及河流的上游,环境优美,①处最符合;而中心商务区应位于市中心,交通便利的地区,⑤处最符合,A 项正确。

B甲居住区靠近工业区、铁路,为低级居住区;乙居住区临近河流上游,环境优美,为高级居住区。

4.B商业区一般位于市中心,工业区远离市中心。原因—是市中心地价较高,二是保护市中心环境。

5.C从市中心到外缘,地租水平总体呈下降趋势,但在环形线路和放射线路交会处,地租会形成次高峰,故c曲线是正确的。

6.C商业付租能力强,故在地租最高峰和次高峰处形成商业区。

C从图中可直接看出,成都空间结构呈同心圆状。

8.B地域文化形成于一定的地理环境中,其形成受地域内自然和人文条件的影响。

A根据材料可知,在这里乌孙文化与文化、政治、历史等因素,便桥梁打上时代文化的婚可啊易经文化相互交融,形成了世界上最大、最完整的八卦城,所以说城市道路网特征的形成是地域文化对县城规划布局的影响。县城以中心花园为核心,向周边辐射,说明居住区不是分散布局,商业区没有位于城市几何中心,中心是花园。图文材料不能表明该地未形成工业区。

B根据材料可知,县城地域空间结构的形成受乌孙文化与易经文化的影响,这是历史上早已经形成的,所以是历史因素。经济因素、自然因素、政策因素也有影响,但不是该县城空

11.C根据材料可以看出,该地“背山”有利于阻挡冬季风的侵入,“面水”有利于夏季通风。12.B该村位于安徽南部,为亚热带季风气候,从“宏村背山面水,村中建筑密集排布,小巷狭仄,巷中遍布水道”等,也可以看出当地夏季炎热多雨的气候特征。

13.A根据图文材料可以看出,“马头墙”有利于增强遮挡阳光的效果、防范火灾,增加美感。14. C华盛顿国会大厦居于高处,体现了资产阶级所标榜的民主与法制精神。

15.A图示反映城镇化第Ⅱ阶段,城镇人口比重迅速上升,即城镇化水平迅速提高,一般是中期加速阶段的特征。

16.C城镇化第Ⅲ阶段反映城镇化水平高,发展速度慢,为发达国家的城镇化特征。故选C项。

17.C图甲人口向郊区集中,为郊区城镇化。

18.A图乙人口向乡村或小城镇扩散,为逆城市化。

19.B 目前城市生态环境恶化的根本原因是城市人口大量增加,工业排放大量废弃物,而这些已超过城市环境的自净能力。

20.A生态城市在发展城市经济的同时非常注重生态环境的建设,可以通过增加城市绿地面积,积极发展城市轨道交通,限制高耗能、高污染产业的发展,分散城市职能等途径来实现。

(地理)学科“生本课堂”学案

学案主备人: 日期: 学年:

授课课题:

第二章 城镇和乡村复习课

课前自主学习

1.城镇和乡村特征的比较: 项 目

城 镇

乡 村

概 念

人口达到一定规模,主要从事 产业活动的居民聚居地

农业人口的聚居地

特

征

人口

产

业

第二、第三产业为主体,以非农业产业活动为主

第一产业占很大优势,以农业产业活动为主

效益

高效率和 高效益

低于城市效益

功

能

多功能、动态性,交通运输和信息交流相对发达。一方面辐射带动周围的区域,另一方面与外界的城市和区域进行广泛的交流

功能相对单一

2.我国土地分类系统:

类 型

定 义

举 例

农用地

直接用于 生产的土地

耕地、 、草地、农田水利用地、养殖水面等

建设

用地

建造 物、 物的土地

城乡住宅和公共设施用地、 用地、交通水利设施用地、旅游用地、军事设施用地等

未利

用地

农用地和建设用地以外的土地

盐碱地、 地、裸岩等

3.城市功能分区:

功能区

形态

特征

位置

区

集聚成团状,占地面积大

建筑质量上,中高级与低级住宅区分化;位置上,中高级与低级住宅区背向发展

中高级住宅区

城市外缘,环境优美,与风景区、文化区联系

住宅区

内城、工业区附近

区

占地面积小,呈点状或条状分布

商业区活动繁忙,中心商务区昼夜 数量变化大,建筑物高大稠密

市中心、交通干线两侧、街角路口

区

集聚成片

向外缘移动,并趋向于沿主要交通干线分布

市区外缘、交通干线两侧

4.影响城市功能区布局的因素:

地租水平线

付租能力

功能区

区位选

择原因

字母

名称

字母

名称

a

商业

直线

商业用地的付租能力随距离递减率最大,距离市中心的远近对

区的影响最大

A

商业区

(地租

最高)

靠近市中心,可以接近最大的消费人群,商业付租能力最

b

住宅

直线

住宅用地的付租能力随距离递减率较小,距离市中心的远近对

区的影响较小

B

住宅区

(地租

中等)

靠近市 ,既利于居民上下班,又方便购物

c

工业

直线

工业用地的付租能力随距离递减率最小,距离市中心的远近对

区的影响最小

C

工业区

(地租

最低)

工业生产占地面积较大,地租成本比较高,远离市中心可 成本

5.主要城市空间结构形态:

结构模式

图示

特点

成因

模式

城市形态集中紧凑,城市的功能区围绕市中心呈同心圆状

在平原地形条件下,城市各功能区经过不断的侵入和迁移,呈同心圆状自核心向外扩展

模式

城市各功能区由市中心沿交通线呈扇形或楔形向外扩展

交通的发展

模式

远离市中心的郊区出现新的核心,城市围绕几个核心发展

受地价、交通和居住环境等多种因素的影响

6.乡村聚落的空间形态:

分类

形态

分布

原因

型

规模较大,房屋密集,住房排列杂乱无章,道路弯曲

人口稠密的旱作农业区

地形较平坦,自然形成,缺乏规划设计

型

呈点状松散布局

地形复杂或特殊的生产类型地区

地形复杂,便于就近进行生产活动,就近管理

型

规模不大,住房排列较松散

山区或沿交通线排列

受地形和交通线的影响

7.合理利用城市空间:

措施

内容

合理布局城市功能分区

协调处理好各功能区之间的关系,尤其是 区与其他功能区的关系

合理进行

规划

要根据该城市不同特点和要求,对工厂、住宅、市内道路广场、对外交通、仓库等城市各项用地进行全面规划,合理组织,统筹安排,选择合理的城市规划方案

改善城市

运输条件

提倡公交优先,引导绿色;构建综合交通枢纽,提高不同交通运输方式之间的换乘效率

8.影响城市形成和发展的区位因素:

(1)自然因素对城镇形成、分布、发展的影响:

地形和气候

自然因素

影 响

原 因

实 例

地

形

大多数城市分布在平原地区

平地势平坦、土壤肥沃,便于农耕、交通,节省建设投资

我国地势第三级阶梯上城市分布密集

热带地区城市多分布在高原上

热带地区低地气候闷热,高原地区气候凉爽

巴西利亚

城市沿山间河谷或开阔低地分布

地表相对平坦,水源丰富,土壤肥沃

汾河谷地,渭河平原

气候

气候适宜

城市主要分布在 纬度沿海地区

适度的降水、适中的气温

湿润、半湿润地区的城市比例大

气候恶劣

荒漠区、高寒区、湿热区的城市少

降水或气温条件不适宜

我国西北干旱地区城市少

河流

城市常沿河分布

城市需大量的生活用水和生产用水

长江沿岸城市

河运起点或终点处易形成城市

货物在此集散、转运

赣州

干支流汇合处易形成城市

大量人流、物流集散、中转

宜宾、重庆、武汉

河口处易形成城市

河运、海运的转换处,人流、物流集散

上海、广州

防卫

流弯曲度较大处,河心岛处建城

利用天然河面进行防卫

伯尔尼、巴黎

(2)社会经济因素对城镇形成、分布、发展的影响:

影响因素

影响

典型案例

矿产资源丰富的地方形成新兴城市

石油:阿伯丁、大庆、东营;煤炭:大同、焦作、抚顺;金矿:约翰内斯堡;铁矿:鞍山、攀枝花

沿海、沿江、沿铁路、沿高速公路往往形成城市轴线

沿铁路、高速公路:邯郸、石家庄、郑州、株洲、怀化

沿河流:扬州、济宁

社会因素

:新建城市作为首都

华盛顿、巴西利亚、堪培拉

:宗教促使城市兴起

麦加、麦地那、拉萨

9.不同地理环境中乡村聚落的分布特点及成因:

地理环境

特点

形态

成因

分布

平原

规模大,人口多、房屋密集

农耕条件优越,开发历史悠久

平原及湿润盆地内部

山区、高原

分散,规模小,具有流动性

型

便于生产、生活

山间谷地或盆地

干早区

规模小而集中

状、

状

泉水或河流附近

沙漠边缘绿洲

湿润区

规模小而分散

型

便于排灌,就近管理

水稻种植区

交通发达区

狭长,沿交通线延伸

状

便利的交通条件

临近交通线

商贸繁荣区

规模较大

状

商贸活动对人口的吸引

经济发达,交通便利地区

10.我国的地城文化差异:

(1)我国东部农耕区和西部牧区的地城文化差:

地区

人口分布

生产活动

生产习惯

东部 区

人口众多,密度较

多从事种植业,畜牧业以圈养为主,现在出现了大量企业

以 主食,房基建筑多就地取材,现在楼房增多

西部 区

人口分散,密度较

以牧业为主,牲畜靠放牧,现在不少牧区在水源较好的地方发展人工草场,有些定居点新建畜产品加工厂

以 、 为主食,喝奶茶,住蒙古包,现在定居点逐渐增多

(2)我国南、北方地城文化的差异:

地区

北方

南方

耕地

为主

为主

农作物

小麦、玉米、棉花、甜菜等

水稻、油莱、甘蔗等

牲畜

传统民居

以土坯为原料,注意防寒

以砖瓦为原料,注意通风散热

主食

运动项目

冬季溜冰

游泳

传统交通工具

11.影响民居特色的地理因素: (1)自然因素对民居的影响:

因素

举例

气

候

降水( )

日本北海道尖顶民居:房顶坡度大,以加快排水和减少屋顶积雪

我国东南沿海厦门、汕头一带及台湾的骑楼,湘、桂、黔交界地区的风雨桥、廊桥:既有利于行人避雨,又能遮阳

我国云南傣族的竹楼,下部架空:通风隔潮

降水( )

新疆地区的民居:屋顶一般较平

关中地区的半边屋:向院内倾斜以收集雨

影响墙体厚度:欧洲西部地区愈靠海,墻壁厚度愈薄,反之墙壁愈厚。这是因为欧洲西部受强大的北大西洋暖流影响,冬季气温在 0 ℃以上,而愈往东则气温愈低,气温年较差越来越大,为了御寒保暖,所以墙体厚度在不断增加

影响门窗大小:一般气温高的地方,门窗较大,有利于通风散热,而气温低的地方,门窗小,可以使热量不会迅速散失,有利于御寒保暖

为了御寒保暖,把房子建成半地穴式:我国河南、山西、陕西、甘肃一带出现的地坑院这种传统民居;生活在北极圈附近的因纽特人,常用冰垒成砖,做成半深入地下的圆顶冰屋

光照对民居的影响,主要对民居楼间距、朝向、街道布局产生影响。以我国地处北半球为例,全年阳光多从南边照射过来,为了使北楼底层阳光不被南楼遮挡,这要求两楼之间保持适当的间距。其次,为了更好地获得光照,我国民居朝向多为坐北朝南、向阳而居。同时,为了获得最大光照,街道的走向和子午线呈30°------ 60°的夹角,这样伴随着太阳东升西落,街道两侧都能获得一定的光照

海边的民居,为了防风,建房用厚重的石块保持房屋的坚固性。风风还会影响街道走向,在热带,亚热带地区,街道走向多和风向一致,以便通风散热

顺势而建。不同地区地形特点不同,民居在适应地形过程中也形成了自身不同的特点,比如分布在桂北,湘西一带的山区吊脚楼,江南庭院顺山坡地势盖起,小巧精致。而分布在华北平原的四合院,则由于地形开阔,民居建筑规则,庭院大而气派

12.世界城市景观差异与形成:

城市建筑

表现

原因

建筑

美国城市

市中心区摩天大楼高耸入云,四周建筑物错落其间

城市发展历史短,移民影响大,经济发展快

欧洲城市

市中心区一般很少建现代化高楼大厦,高大楼群聚集的情况更为少见

城市发展历史悠久,城市格局与主体建筑风格已经形成

建筑

杭州

将城市有组织地杭州融入自然环境之中的“山水城市”

“天人合一”哲学思想的影响

北京

皇宫建筑群雄踞城市中心,其他北京重要建筑物则沿城市中轴线排列

显示古代皇权的至高无上

华盛顿

国会大厦居于高处

体现了资产阶级所标榜的民主与法制精神

建筑

中国

围墙是中国建筑的主要景观,中国园林讲究含蓄、显而不露、引而不发,忌直求曲、忌宽求窄

中国文化具有很强的内向性、封闭性

西方

美国建筑绝少有围墙,西方园林强调整齐划一直率敞朗、和盘托出

西方文化以外向、开放著称

13.发达国家与发展中国家城镇化的差异:

国家类型

发达国家

发展中国家

所处阶段

后期

中期

起步时间

目前速度

发展水平

与经济发展的关系

相适应

不相适应

城镇人口比例

大

小

14.城镇化对自然和社会环境的影响

(1)城镇化对自然环境的影响:

主要表现

成因

危害

整治措施

污染

工矿企业排放的废气、汽车排放的尾气、家庭炉灶

危害人类健康、破坏土壤、水质、生物、腐蚀建筑物

合理布局大气污染较重的企业;实行集体供暖;建设绿化隔离带

污染

工业废水、生活污水、城市地面径流

危害环境和人类健康

建立污水处理厂,实行污水达标排放

物污染

工业生产和建设、居民生活过程中的废弃物

危害环境和人类健康

及时清除,实行分类回收、利用

污染

交通运输、工业生产、建筑施工和社会活动

影响人们休息、工作和交谈,甚至影响身体健康

噪声大的工厂远离城区布局,建设绿化隔离带

(2)城镇化对社会环境的影响:

主要表现

成因

危害

整治措施

汽车数量不断增加

造成时间和能源的严重浪费,影响城市环境质量

控制城市人口数量;合理布局城市道路;优先发展公交

条件差

城市人口的急剧膨胀

导致住房紧张,影响居住质量

加快住房建设

困难

城市人口的急剧增加,乡村人口无序迁入

造成贫困问题

加快经济发展,增加就业岗位

队伍增加

社会治安问题

课堂巩固提升

读下面某流城上游甲、乙西城区位重示意图,完成下列小題。

1.甲城有意引进一家遗纸企业。下列说法中,正确的是( )

A.布局在甲城的工业区内 B.布局在甲、乙两城行政边界处

C.布局在甲城盛行风下风向的西南郊 D.不宜引进该企业

2.乙城的最佳居住区和中心商务区应分别布局在( )

A.①处和③处 B.①处和③处 C.②处和③处 D.③处和④处

读下图,完成下列小題。

3.下列有关甲、乙居住区的叙述,正确的是( )

A.甲居住区邻近商业区,居民购物比乙居住区方便

B.乙居住区居民的收入一般高于甲居住区

C.甲居住区交通便利,房价高

D.乙居住区远离市中心,房价低

4.下列关于该市工业区区位选择的叙述,不正确的是( )

A.位于城市边缘,地价较低 B.远高商业区,有利于产业结构调整

C.临近铁路线,交通便利 D.位于盛行风的下风向,对城区污染小

某城市是环形放射状道路网。读下图,完成下列小題。

5.图中能正确表示城市从市中心到外缘地租水平变化趋势的曲线是( )

A.a 曲线 B. b 曲线 C.c 曲线 D.d 曲线

6.在地租最高峰和次高峰一般形成的功能区是( )

A.居住区 B.工业区 C.商业区 D.文化区

读下面成都市道路网分布图,完成下列小題。

7.成都市空间结构呈( )

A.放射状 B.条带状 C.同心圆状 D.扇状

8.古代文明的发源地——中国的黄河中下游地区、南亚的印度河谷地在城市建筑风格、民俗等方面各有特色,这说明( )

A.地域文化的形成不分时代

B.地域文化的形成受一定的地理环境影响

C.地域文化的形成不分地点

D.地域文化在世界各地都有相同之处

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州的特克斯县城以中心花园为核心,向周边辐射,被誉为世界上最大、最完整的八卦城,在这里乌孙文化与易经文化相互交融。结合下图,完成下列小題。

.地域文化对特克斯县城规划布局产生最深刻影响的是( )

A.城市道路网特征的形成 B.居住区分散布局

C.未形成工业区 D.商业区位于城市几何中心

10.形成特克斯县城当前地域空间结构形态的主要影响因素是( )

A.经济因素 B.历史因素 C.自然因素 D.政策因素

安徽宏村位于黄山余脉南部,被誉为“画里的乡村”。宏村背山面水,村中建筑密集排布,小巷狭仄,巷中遍布水道,民居白墙黑瓦,多采用“马头墙”的形式。读下图,完成下列小題。

11.“背山”“面水”的区位对宏村的影响是( )

A.“背山”有利于冬季通风 B.“背山”有利于冬季降水

C.“面水”有利于夏季通风 D.“面水”有利于增大温差

12.宏村的民居风格能反映出当地的气候特征是( )

A.春季多风 B.夏季炎热 C.秋季多雨 D.冬季寒冷

13.宏村民居采用“马头墙”的作用不包括( )

A.收集雨水 B.增强遮挡阳光效果

C.防范火灾 D.增加美感

14.下列关于地域文化对城市影响的叙述,正确的是( )

A.欧洲城市发展历史悠久,市中心多建有现代化高楼大厦

B.上海城市建设遵循“天人合一”的思想,与自然环境相融合,形成了“山水城市”

C.华盛顿国会大厦居于高处,体现了资产阶级所标榜的民主与法制精神

D.在城市发展历史较短的美国、法国,大城市的市中心摩天大楼高耸入云

读下面世界城镇化进程示意图,完成下列小題。

城镇化第Ⅱ阶段,最可能出现( )

A.城市环境质量下降 B.逆城市化现象

C.第一、第三产业就业比重上升 D.城镇人口比重缓慢上升

16.当前,下列国家中最可能处于城镇化第Ⅲ阶段的是( )

A.埃及 B.中国 C.美国 D.印度

下图中箭头表示人口移动方向。读图,完成下列小題。

17.图甲表示的是( )

A.逆城市化 B.城镇化 C.郊区城镇化 D.再城镇化

18.图乙表示的是( )

A.逆城市化 B.城镇化 C.郊区城镇化 D.再城镇化

首届中国(天津滨海)国际生态城市论坛暨生态城市博览会在天津滨海新区举行,其主题为“生态城市与绿色复苏”。生态城市是目前现代城市建设的新潮流,它以环境为中心,注重可持续发展,强调资源的高效低耗和生态优先等原则。据此完成下列小題。

19.目前城市生态环境恶化的根本原因是( )

A.城市地域结构模式不合理

B.城市人口、工业的膨胀产生大量废弃物,超过了环境的自净能力

C.城市所在地地形、气候、河流等自然条件太差

D.城市环境是人类改造自然最彻底的地方,自净能力最强

20.将天津建设成为生态城市的合理措施有( )

①增加城市绿地面积 ②控制城镇化进程

③积极发展城市轨道交通 ④限制高耗能、高污染产业的发展

⑤集中布置城市用地 ⑥分散城市职能

①③④⑥ B.②③④⑤ C.①②⑤⑥ D.①③④⑤

答案:1.非农业、密集、分散、生产、经济2.农业、林地、建筑、构筑、工矿 、沼泽地

3.住宅、低级、商业、人口、工业4.商业、高、住宅、中心、工业、降低5.同心圆、扇形、多核心6.密集、分散、聚集7.工业、城市、交通8.(1)平原、高原、山区、中低纬、供水、运输、军事(2)资源、交通、政治、宗教9.团、分散、团、带、分散、带

10.(1)农耕、大、粮食、牧、小、奶食品、牛羊肉(2)旱地、水田、黄牛、水牛、面食、大米、马车、船11.多、少、气温、光照、风、地形12.格局、风格、结构、13.早、晚、慢、快、高、低、14.(1)大气 、水 、固体废弃物 、噪声 (2)交通拥堵、居住 、就业 、失业

课堂巩固提升:

1.D造纸企业是污染水源的工业之一,根据图中河流流向可以判断出,甲城位于乙城的河流上游,该造纸企业布局在甲城的任何位置都会严重污染乙城的河水,因此,甲城不适合布局有污染的企业,D 项正确。

2.A 最佳居住区应建在主导风向的上风向及河流的上游,环境优美,①处最符合;而中心商务区应位于市中心,交通便利的地区,⑤处最符合,A 项正确。

B甲居住区靠近工业区、铁路,为低级居住区;乙居住区临近河流上游,环境优美,为高级居住区。

4.B商业区一般位于市中心,工业区远离市中心。原因—是市中心地价较高,二是保护市中心环境。

5.C从市中心到外缘,地租水平总体呈下降趋势,但在环形线路和放射线路交会处,地租会形成次高峰,故c曲线是正确的。

6.C商业付租能力强,故在地租最高峰和次高峰处形成商业区。

C从图中可直接看出,成都空间结构呈同心圆状。

8.B地域文化形成于一定的地理环境中,其形成受地域内自然和人文条件的影响。

A根据材料可知,在这里乌孙文化与文化、政治、历史等因素,便桥梁打上时代文化的婚可啊易经文化相互交融,形成了世界上最大、最完整的八卦城,所以说城市道路网特征的形成是地域文化对县城规划布局的影响。县城以中心花园为核心,向周边辐射,说明居住区不是分散布局,商业区没有位于城市几何中心,中心是花园。图文材料不能表明该地未形成工业区。

B根据材料可知,县城地域空间结构的形成受乌孙文化与易经文化的影响,这是历史上早已经形成的,所以是历史因素。经济因素、自然因素、政策因素也有影响,但不是该县城空

11.C根据材料可以看出,该地“背山”有利于阻挡冬季风的侵入,“面水”有利于夏季通风。12.B该村位于安徽南部,为亚热带季风气候,从“宏村背山面水,村中建筑密集排布,小巷狭仄,巷中遍布水道”等,也可以看出当地夏季炎热多雨的气候特征。

13.A根据图文材料可以看出,“马头墙”有利于增强遮挡阳光的效果、防范火灾,增加美感。14. C华盛顿国会大厦居于高处,体现了资产阶级所标榜的民主与法制精神。

15.A图示反映城镇化第Ⅱ阶段,城镇人口比重迅速上升,即城镇化水平迅速提高,一般是中期加速阶段的特征。

16.C城镇化第Ⅲ阶段反映城镇化水平高,发展速度慢,为发达国家的城镇化特征。故选C项。

17.C图甲人口向郊区集中,为郊区城镇化。

18.A图乙人口向乡村或小城镇扩散,为逆城市化。

19.B 目前城市生态环境恶化的根本原因是城市人口大量增加,工业排放大量废弃物,而这些已超过城市环境的自净能力。

20.A生态城市在发展城市经济的同时非常注重生态环境的建设,可以通过增加城市绿地面积,积极发展城市轨道交通,限制高耗能、高污染产业的发展,分散城市职能等途径来实现。