第二节 协调人地关系,实现可持续发展 “生本课堂” 导学案 (Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 第二节 协调人地关系,实现可持续发展 “生本课堂” 导学案 (Word版含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 694.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-06-12 07:38:14 | ||

图片预览

文档简介

必修 Ⅱ 第五章 人地关系与可持续发展

(地理)学科“生本课堂”学案

学案主备人: 日期: 学年:

授课课题:

第五章 人地关系与可持续发展 第二节协调人地关系,实现可持续发

课前自主学习

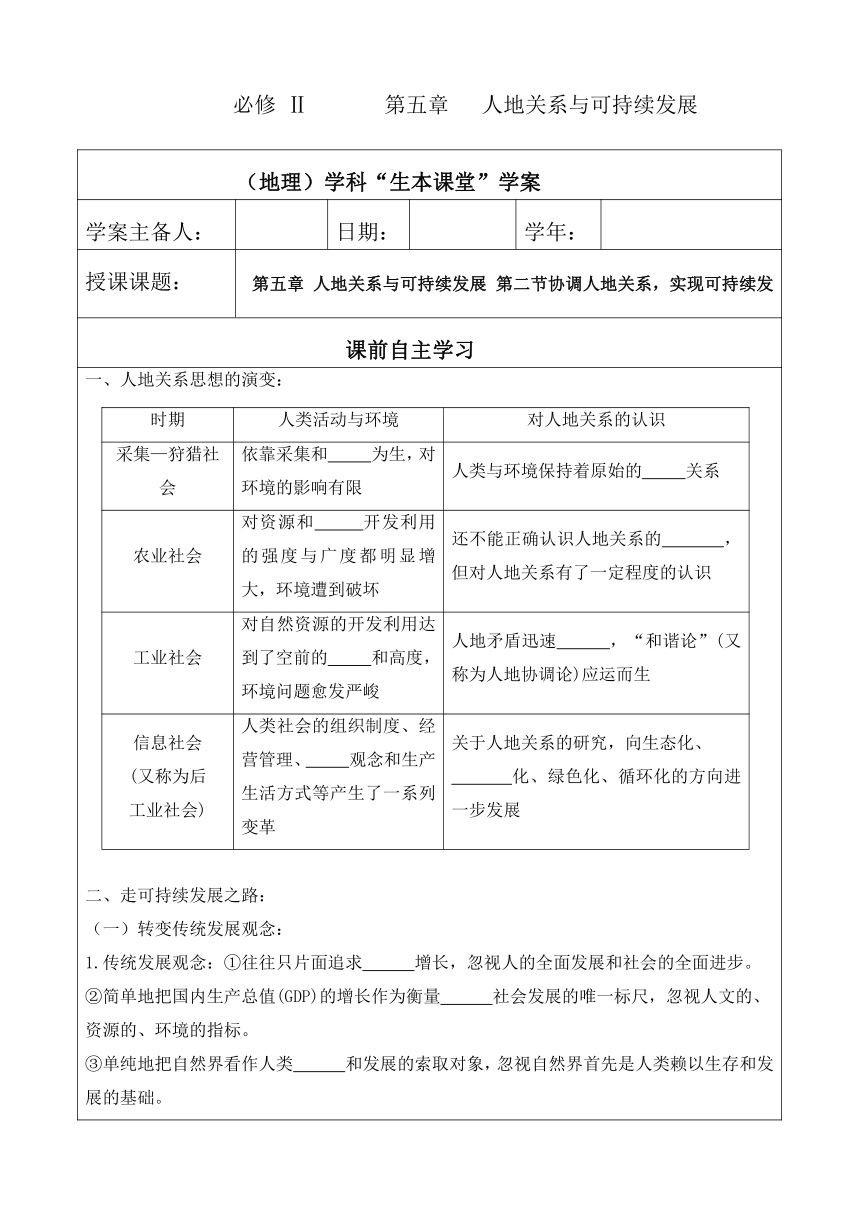

一、人地关系思想的演变: 时期

人类活动与环境

对人地关系的认识

采集—狩猎社会

依靠采集和 为生,对环境的影响有限

人类与环境保持着原始的 关系

农业社会

对资源和 开发利用的强度与广度都明显增大,环境遭到破坏

还不能正确认识人地关系的 ,但对人地关系有了一定程度的认识

工业社会

对自然资源的开发利用达到了空前的 和高度,环境问题愈发严峻

人地矛盾迅速 ,“和谐论”(又称为人地协调论)应运而生

信息社会

(又称为后

工业社会)

人类社会的组织制度、经营管理、 观念和生产生活方式等产生了一系列变革

关于人地关系的研究,向生态化、

化、绿色化、循环化的方向进一步发展

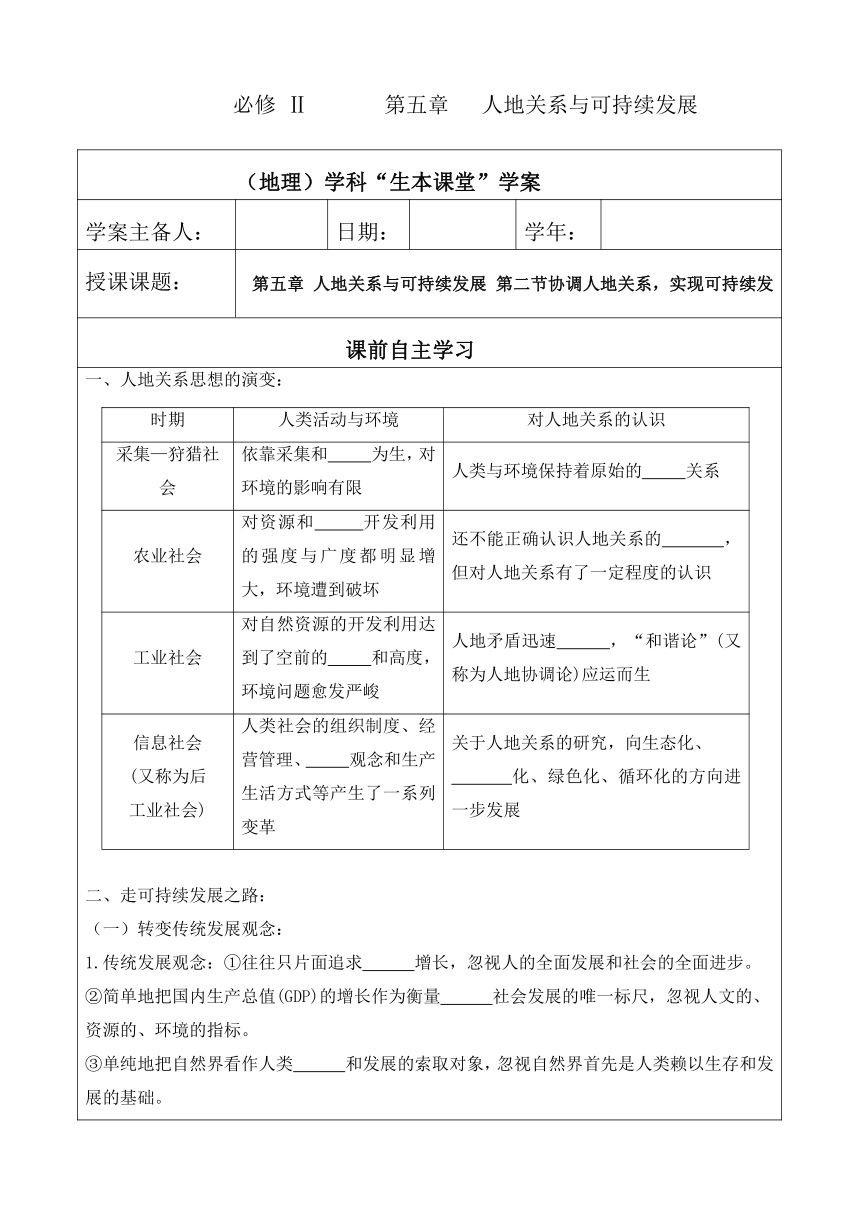

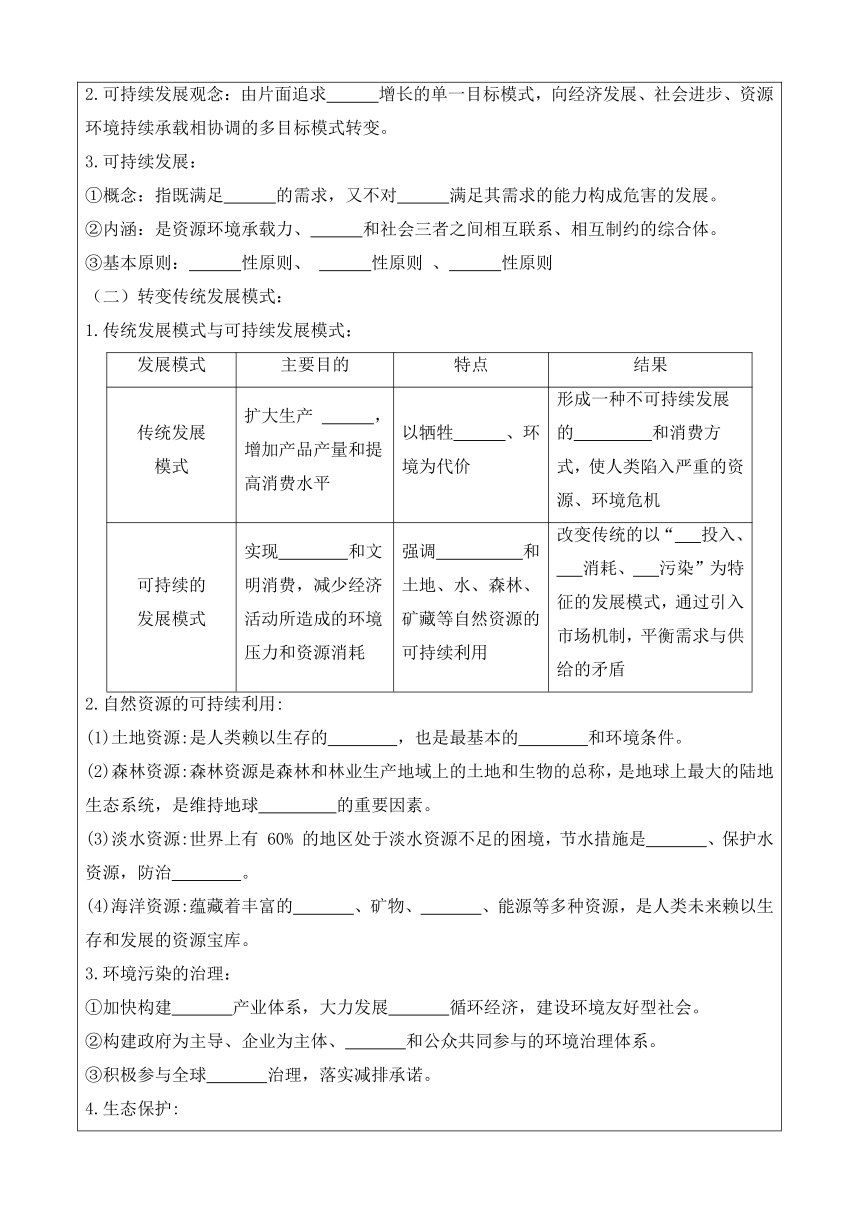

二、走可持续发展之路:

(一)转变传统发展观念:

1.传统发展观念:①往往只片面追求 增长,忽视人的全面发展和社会的全面进步。

②简单地把国内生产总值(GDP)的增长作为衡量 社会发展的唯一标尺,忽视人文的、资源的、环境的指标。

③单纯地把自然界看作人类 和发展的索取对象,忽视自然界首先是人类赖以生存和发展的基础。

2.可持续发展观念:由片面追求 增长的单一目标模式,向经济发展、社会进步、资源环境持续承载相协调的多目标模式转变。

3.可持续发展:

①概念:指既满足 的需求,又不对 满足其需求的能力构成危害的发展。

②内涵:是资源环境承载力、 和社会三者之间相互联系、相互制约的综合体。

③基本原则: 性原则、 性原则 、 性原则

转变传统发展模式:

1.传统发展模式与可持续发展模式:

发展模式

主要目的

特点

结果

传统发展

模式

扩大生产 ,增加产品产量和提高消费水平

以牺牲 、环境为代价

形成一种不可持续发展的 和消费方式,使人类陷入严重的资源、环境危机

可持续的

发展模式

实现 和文明消费,减少经济活动所造成的环境压力和资源消耗

强调 和土地、水、森林、矿藏等自然资源的可持续利用

改变传统的以“ 投入、

消耗、 污染”为特征的发展模式,通过引入市场机制,平衡需求与供给的矛盾

2.自然资源的可持续利用:

(1)土地资源:是人类赖以生存的 ,也是最基本的 和环境条件。

(2)森林资源:森林资源是森林和林业生产地域上的土地和生物的总称,是地球上最大的陆地生态系统,是维持地球 的重要因素。

(3)淡水资源:世界上有 60% 的地区处于淡水资源不足的困境,节水措施是 、保护水资源,防治 。

(4)海洋资源:蕴藏着丰富的 、矿物、 、能源等多种资源,是人类未来赖以生存和发展的资源宝库。

3.环境污染的治理:

①加快构建 产业体系,大力发展 循环经济,建设环境友好型社会。

②构建政府为主导、企业为主体、 和公众共同参与的环境治理体系。

③积极参与全球 治理,落实减排承诺。

4.生态保护:

①加大生态系统保护力度,提升生态系统 和稳定性。

②防治 ,制止和扭转土地退化,保护 多样性。

③扩大 休耕试点,推进退耕 ,健全耕地草原森林河流湖泊海洋休养生息制度,建立市场化、多元化生态补偿机制。

(三)公众参与,从我做起:

推进绿色发展,建设美丽中国,是我国现代化建设的重要内容。工作重点主要包括:

①构建 循环发展的经济体系;

②构建 的绿色技术创新体系;

③构建 、安全高效的能源体系;

④倡导简约适度、 的生活方式;

⑤推进 、石漠化、 的综合治理;

⑥严格保护 ;

⑦推进主体功能区 建设;

⑧建设好 和国家公园。

课中合作探究

我国的一个山区县,决定修建一条渠道,从邻县的一条河流引水,以解决当地生产生活用水严重缺乏的问题。但是,引水渠道工程非常艰巨,需要在悬崖峭壁上开凿渠道。该县人民不畏艰辛,花了十余年的时间,终于修成了这条引水渠道。清澈的渠水流淌进千百年来干涸的土地,

使当地的生存环境得到很大改善。

1.该县的这一引水工程,体现了一种什么样的精神?该思想体现最明显的是什么时期?

2.该引水工程的成功,会给地方经济带来哪些好处?

3.根据人地协调论观点,该地从邻县调水应注意的问题是什么?为什么?

课堂巩固提升 读甲、乙两幅图,完成下列小题。

图甲 图乙

1.图甲中的人类活动可能引起的环境问题是( )

A.海平面上升 B.酸雨危害 C.全球变暖 D.草原退化和荒漠化

2.人类文明进入到图乙所示阶段时产生的人地关系思想有( )

①人生天注定 ②自然主宰人类 ③人定胜天 ④人类应该与自然和谐相处

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

下图是人地关系思想的演变过程,甲、乙两圆圈表示的是人类社会和环境,箭头表示两者之

间的影响力。据此完成下列小题。

3.下列各选项中,对图中含义解读正确的是( )

A.甲表示环境,乙表示人类社会 B.在阶段①,人类与环境没有关系

C.在阶段③,人地矛盾最尖锐 D.箭头b表示环境对人类的反作用

4.下列认识或行为与图中所示的思想演变过程对应组合正确的是( )

A.①——斩伐养长,不失其时 B.①——涸泽而渔,焚林而猎

C.②——伐木为薪,围湖造田 D.③——科技发达,人地矛盾达到顶峰

5.“建设美丽中国,实现中华民族永续发展”的基础是( )

A.经济可持续发展 B.社会可持续发展 C.生态可持续发展 D.文化可持续发展

可持续发展是人类生产、生活、思维方式的根本变革,亦是解决全球环境问题的根本途径。我国政府制定了《中国21世纪议程——中国21世纪人口、环境与发展白皮书》。它阐明了我国可持续发展的总体战略,社会、经济可持续发展及资源、环境的合理利用和保护的具体

方案。据此完成下列小题。

6.可持续发展思想在我国源远流长,下列说法或做法中可以证实的是( )

①“竭泽而渔……而明年无鱼;焚薮而田……而明年无兽”

②历代各朝均大兴土木建宫殿等大型建筑

③盛世滋丁,永不加赋

④封山育林,以定期开禁,保护生育期的鸟、兽、鱼、鳖

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

7.在青藏铁路建设中,我国首次引入了国外野生动物通道的理念,根据当地的自然条件,设计了3种基本类型的野生动物通道。人类的发展不应危及其他物种的生存,主要体现了可

持续发展的( )

A.公平性原则 B.持续性原则 C.共同性原则 D.综合性原则

下图为甜菜制糖废水的末端处理示意图,读图,完成下列小题。

8.从可持续发展的角度看,该过程( )

A.实现了废弃物的零排放

B.实现了生态、经济、社会三种效益的和谐统一

C.提高了糖的产量和质量

D.促进了技术的进步和提高

9.应用新流程后该厂附近最适合布局( )

A.罐头厂 B.啤酒厂 C.造纸厂 D.养牛场

10.如果共享快递盒被大力推广,将( )

①增加快递包装成本 ②减少森林破坏 ③增加快递发送速度 ④减少快递垃圾

A.①② B.②③ C.①④ D.②④

答案: 课前自主学习

一、狩猎、平衡、环境、不协调、规模、激化、价值、低碳

二、(一)1.经济、经济、生存 2.GDP 3.①当代人、后代人 ②经济 ③公平、 持续 、共同

(二)1.规模、资源、生产方式、清洁生产、环境承载力、高、高、高

2.(1)物质基础、生产资源 (2)生态平衡 (3)节约、水污染 (4)生物、化学

3.①绿色、低碳 ②社会组织 ③环境

4.①质量 ②荒漠化、生物 ③轮作、还林还草

(三) ①绿色低碳 ②市场导向 ③清洁低碳 ④绿色低碳 ⑤荒漠化、水土流失 ⑥耕地 ⑦制度 ⑧自然保护区

课中合作探究

1.该县的引水工程体现了当地人民顽强的毅力和不畏艰辛,敢于与自然抗争的精神。工业文

明时期。

2.该引水工程的成功,使当地的生存环境得到很大改善,农作物产量提高,农民收入增加,地

方经济得到发展。

3.应控制调水量。如果引水量太大,会使邻县出现缺水现象,本县也会出现土地次生盐碱化等

生态问题。

课堂巩固提升

1.D图甲中的人类活动为畜牧业,过度放牧可能引起的环境问题是草原退化和荒漠化;海平面上升、酸雨危害、全球变暖与工业生产排放过量的二氧化碳和二氧化硫等温室气体有关。

2.B图乙所示为工业文明时期,人类征服自然的能力增强,产生的人地关系思想为人定胜天,

结果造成了环境破坏,然后开始思考人类应该与自然和谐相处。

3.A 阶段①,由于生产力水平比较低下,人们对自然环境的认识很有限,只能被动地适应自然,此时人们受地理环境决定论思想支配,只认识到自然环境对人的作用;阶段②,由于生产力发展水平的提高,人们开始认为自然是人类可任意开发和利用的对象,一味夸大人类社会的作用,这是人类中心论思想;阶段③,人类体会了过度利用自然资源带来的恶果,认识到人类可以认识和改造自然,但必须顺应自然规律,因为自然对人类也有制约作用,这是

人地和谐论思想

4.C “斩伐养长,不失其时”是可持续发展思想,阶段①显然是不具备的;“涸泽而渔,焚林而猎”“伐木为薪,围湖造田”都是人类中心论思想,且此时人地矛盾达到顶峰;阶段③

的人地关系思想主要是人地和谐论,人地矛盾缓解,环境

得到改善。

5.C 可持续发展系统中生态可持续发展是基础,经济可持续发展是条件,社会可持续发展

是目的。

6.D ①说明了可持续发展中的持续性原则;②造成了森林资源的破坏;③导致人口增加过

快;④封山育林,定期开禁,维护了资源的更新,避免了资源的过度使用。

7.A 公平性既包括同代人之间、代际之间的公平,也包括人类与其他生物种群之间、不同

国家与地区间的公平。

8.B 从图中可以看出,废弃物可以再利用,减少了废弃物的排放,但没有达到零排放。

其产生糖与动物饲料,实现了生态、经济、社会效益的和谐统一。

9.D 图中的产品之一动物饲料没有被利用,因而可在该厂附近建设养牛场。

10.B 该区域水资源的利用模式是人类主动谋求与自然地理环境和谐的产物,是人类社会对人地关系认识深化的体现,故选B。

(地理)学科“生本课堂”学案

学案主备人: 日期: 学年:

授课课题:

第五章 人地关系与可持续发展 第二节协调人地关系,实现可持续发

课前自主学习

一、人地关系思想的演变: 时期

人类活动与环境

对人地关系的认识

采集—狩猎社会

依靠采集和 为生,对环境的影响有限

人类与环境保持着原始的 关系

农业社会

对资源和 开发利用的强度与广度都明显增大,环境遭到破坏

还不能正确认识人地关系的 ,但对人地关系有了一定程度的认识

工业社会

对自然资源的开发利用达到了空前的 和高度,环境问题愈发严峻

人地矛盾迅速 ,“和谐论”(又称为人地协调论)应运而生

信息社会

(又称为后

工业社会)

人类社会的组织制度、经营管理、 观念和生产生活方式等产生了一系列变革

关于人地关系的研究,向生态化、

化、绿色化、循环化的方向进一步发展

二、走可持续发展之路:

(一)转变传统发展观念:

1.传统发展观念:①往往只片面追求 增长,忽视人的全面发展和社会的全面进步。

②简单地把国内生产总值(GDP)的增长作为衡量 社会发展的唯一标尺,忽视人文的、资源的、环境的指标。

③单纯地把自然界看作人类 和发展的索取对象,忽视自然界首先是人类赖以生存和发展的基础。

2.可持续发展观念:由片面追求 增长的单一目标模式,向经济发展、社会进步、资源环境持续承载相协调的多目标模式转变。

3.可持续发展:

①概念:指既满足 的需求,又不对 满足其需求的能力构成危害的发展。

②内涵:是资源环境承载力、 和社会三者之间相互联系、相互制约的综合体。

③基本原则: 性原则、 性原则 、 性原则

转变传统发展模式:

1.传统发展模式与可持续发展模式:

发展模式

主要目的

特点

结果

传统发展

模式

扩大生产 ,增加产品产量和提高消费水平

以牺牲 、环境为代价

形成一种不可持续发展的 和消费方式,使人类陷入严重的资源、环境危机

可持续的

发展模式

实现 和文明消费,减少经济活动所造成的环境压力和资源消耗

强调 和土地、水、森林、矿藏等自然资源的可持续利用

改变传统的以“ 投入、

消耗、 污染”为特征的发展模式,通过引入市场机制,平衡需求与供给的矛盾

2.自然资源的可持续利用:

(1)土地资源:是人类赖以生存的 ,也是最基本的 和环境条件。

(2)森林资源:森林资源是森林和林业生产地域上的土地和生物的总称,是地球上最大的陆地生态系统,是维持地球 的重要因素。

(3)淡水资源:世界上有 60% 的地区处于淡水资源不足的困境,节水措施是 、保护水资源,防治 。

(4)海洋资源:蕴藏着丰富的 、矿物、 、能源等多种资源,是人类未来赖以生存和发展的资源宝库。

3.环境污染的治理:

①加快构建 产业体系,大力发展 循环经济,建设环境友好型社会。

②构建政府为主导、企业为主体、 和公众共同参与的环境治理体系。

③积极参与全球 治理,落实减排承诺。

4.生态保护:

①加大生态系统保护力度,提升生态系统 和稳定性。

②防治 ,制止和扭转土地退化,保护 多样性。

③扩大 休耕试点,推进退耕 ,健全耕地草原森林河流湖泊海洋休养生息制度,建立市场化、多元化生态补偿机制。

(三)公众参与,从我做起:

推进绿色发展,建设美丽中国,是我国现代化建设的重要内容。工作重点主要包括:

①构建 循环发展的经济体系;

②构建 的绿色技术创新体系;

③构建 、安全高效的能源体系;

④倡导简约适度、 的生活方式;

⑤推进 、石漠化、 的综合治理;

⑥严格保护 ;

⑦推进主体功能区 建设;

⑧建设好 和国家公园。

课中合作探究

我国的一个山区县,决定修建一条渠道,从邻县的一条河流引水,以解决当地生产生活用水严重缺乏的问题。但是,引水渠道工程非常艰巨,需要在悬崖峭壁上开凿渠道。该县人民不畏艰辛,花了十余年的时间,终于修成了这条引水渠道。清澈的渠水流淌进千百年来干涸的土地,

使当地的生存环境得到很大改善。

1.该县的这一引水工程,体现了一种什么样的精神?该思想体现最明显的是什么时期?

2.该引水工程的成功,会给地方经济带来哪些好处?

3.根据人地协调论观点,该地从邻县调水应注意的问题是什么?为什么?

课堂巩固提升 读甲、乙两幅图,完成下列小题。

图甲 图乙

1.图甲中的人类活动可能引起的环境问题是( )

A.海平面上升 B.酸雨危害 C.全球变暖 D.草原退化和荒漠化

2.人类文明进入到图乙所示阶段时产生的人地关系思想有( )

①人生天注定 ②自然主宰人类 ③人定胜天 ④人类应该与自然和谐相处

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

下图是人地关系思想的演变过程,甲、乙两圆圈表示的是人类社会和环境,箭头表示两者之

间的影响力。据此完成下列小题。

3.下列各选项中,对图中含义解读正确的是( )

A.甲表示环境,乙表示人类社会 B.在阶段①,人类与环境没有关系

C.在阶段③,人地矛盾最尖锐 D.箭头b表示环境对人类的反作用

4.下列认识或行为与图中所示的思想演变过程对应组合正确的是( )

A.①——斩伐养长,不失其时 B.①——涸泽而渔,焚林而猎

C.②——伐木为薪,围湖造田 D.③——科技发达,人地矛盾达到顶峰

5.“建设美丽中国,实现中华民族永续发展”的基础是( )

A.经济可持续发展 B.社会可持续发展 C.生态可持续发展 D.文化可持续发展

可持续发展是人类生产、生活、思维方式的根本变革,亦是解决全球环境问题的根本途径。我国政府制定了《中国21世纪议程——中国21世纪人口、环境与发展白皮书》。它阐明了我国可持续发展的总体战略,社会、经济可持续发展及资源、环境的合理利用和保护的具体

方案。据此完成下列小题。

6.可持续发展思想在我国源远流长,下列说法或做法中可以证实的是( )

①“竭泽而渔……而明年无鱼;焚薮而田……而明年无兽”

②历代各朝均大兴土木建宫殿等大型建筑

③盛世滋丁,永不加赋

④封山育林,以定期开禁,保护生育期的鸟、兽、鱼、鳖

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

7.在青藏铁路建设中,我国首次引入了国外野生动物通道的理念,根据当地的自然条件,设计了3种基本类型的野生动物通道。人类的发展不应危及其他物种的生存,主要体现了可

持续发展的( )

A.公平性原则 B.持续性原则 C.共同性原则 D.综合性原则

下图为甜菜制糖废水的末端处理示意图,读图,完成下列小题。

8.从可持续发展的角度看,该过程( )

A.实现了废弃物的零排放

B.实现了生态、经济、社会三种效益的和谐统一

C.提高了糖的产量和质量

D.促进了技术的进步和提高

9.应用新流程后该厂附近最适合布局( )

A.罐头厂 B.啤酒厂 C.造纸厂 D.养牛场

10.如果共享快递盒被大力推广,将( )

①增加快递包装成本 ②减少森林破坏 ③增加快递发送速度 ④减少快递垃圾

A.①② B.②③ C.①④ D.②④

答案: 课前自主学习

一、狩猎、平衡、环境、不协调、规模、激化、价值、低碳

二、(一)1.经济、经济、生存 2.GDP 3.①当代人、后代人 ②经济 ③公平、 持续 、共同

(二)1.规模、资源、生产方式、清洁生产、环境承载力、高、高、高

2.(1)物质基础、生产资源 (2)生态平衡 (3)节约、水污染 (4)生物、化学

3.①绿色、低碳 ②社会组织 ③环境

4.①质量 ②荒漠化、生物 ③轮作、还林还草

(三) ①绿色低碳 ②市场导向 ③清洁低碳 ④绿色低碳 ⑤荒漠化、水土流失 ⑥耕地 ⑦制度 ⑧自然保护区

课中合作探究

1.该县的引水工程体现了当地人民顽强的毅力和不畏艰辛,敢于与自然抗争的精神。工业文

明时期。

2.该引水工程的成功,使当地的生存环境得到很大改善,农作物产量提高,农民收入增加,地

方经济得到发展。

3.应控制调水量。如果引水量太大,会使邻县出现缺水现象,本县也会出现土地次生盐碱化等

生态问题。

课堂巩固提升

1.D图甲中的人类活动为畜牧业,过度放牧可能引起的环境问题是草原退化和荒漠化;海平面上升、酸雨危害、全球变暖与工业生产排放过量的二氧化碳和二氧化硫等温室气体有关。

2.B图乙所示为工业文明时期,人类征服自然的能力增强,产生的人地关系思想为人定胜天,

结果造成了环境破坏,然后开始思考人类应该与自然和谐相处。

3.A 阶段①,由于生产力水平比较低下,人们对自然环境的认识很有限,只能被动地适应自然,此时人们受地理环境决定论思想支配,只认识到自然环境对人的作用;阶段②,由于生产力发展水平的提高,人们开始认为自然是人类可任意开发和利用的对象,一味夸大人类社会的作用,这是人类中心论思想;阶段③,人类体会了过度利用自然资源带来的恶果,认识到人类可以认识和改造自然,但必须顺应自然规律,因为自然对人类也有制约作用,这是

人地和谐论思想

4.C “斩伐养长,不失其时”是可持续发展思想,阶段①显然是不具备的;“涸泽而渔,焚林而猎”“伐木为薪,围湖造田”都是人类中心论思想,且此时人地矛盾达到顶峰;阶段③

的人地关系思想主要是人地和谐论,人地矛盾缓解,环境

得到改善。

5.C 可持续发展系统中生态可持续发展是基础,经济可持续发展是条件,社会可持续发展

是目的。

6.D ①说明了可持续发展中的持续性原则;②造成了森林资源的破坏;③导致人口增加过

快;④封山育林,定期开禁,维护了资源的更新,避免了资源的过度使用。

7.A 公平性既包括同代人之间、代际之间的公平,也包括人类与其他生物种群之间、不同

国家与地区间的公平。

8.B 从图中可以看出,废弃物可以再利用,减少了废弃物的排放,但没有达到零排放。

其产生糖与动物饲料,实现了生态、经济、社会效益的和谐统一。

9.D 图中的产品之一动物饲料没有被利用,因而可在该厂附近建设养牛场。

10.B 该区域水资源的利用模式是人类主动谋求与自然地理环境和谐的产物,是人类社会对人地关系认识深化的体现,故选B。