第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索 单元综合检测卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索 单元综合检测卷(含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-12 19:22:01 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第二单元

社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

(说明:本试卷为闭卷笔答,答题时间60分钟,满分100分)

题号

一

二

三

四

总分

得分

第Ⅰ卷

选择题(共30分)

一、选择题(在每小题的四个选项中,只有一项最符合题意,请将其字母标号填入下表相应题号下的空格内。本大题共15小题,每小题2分,共30分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

得分

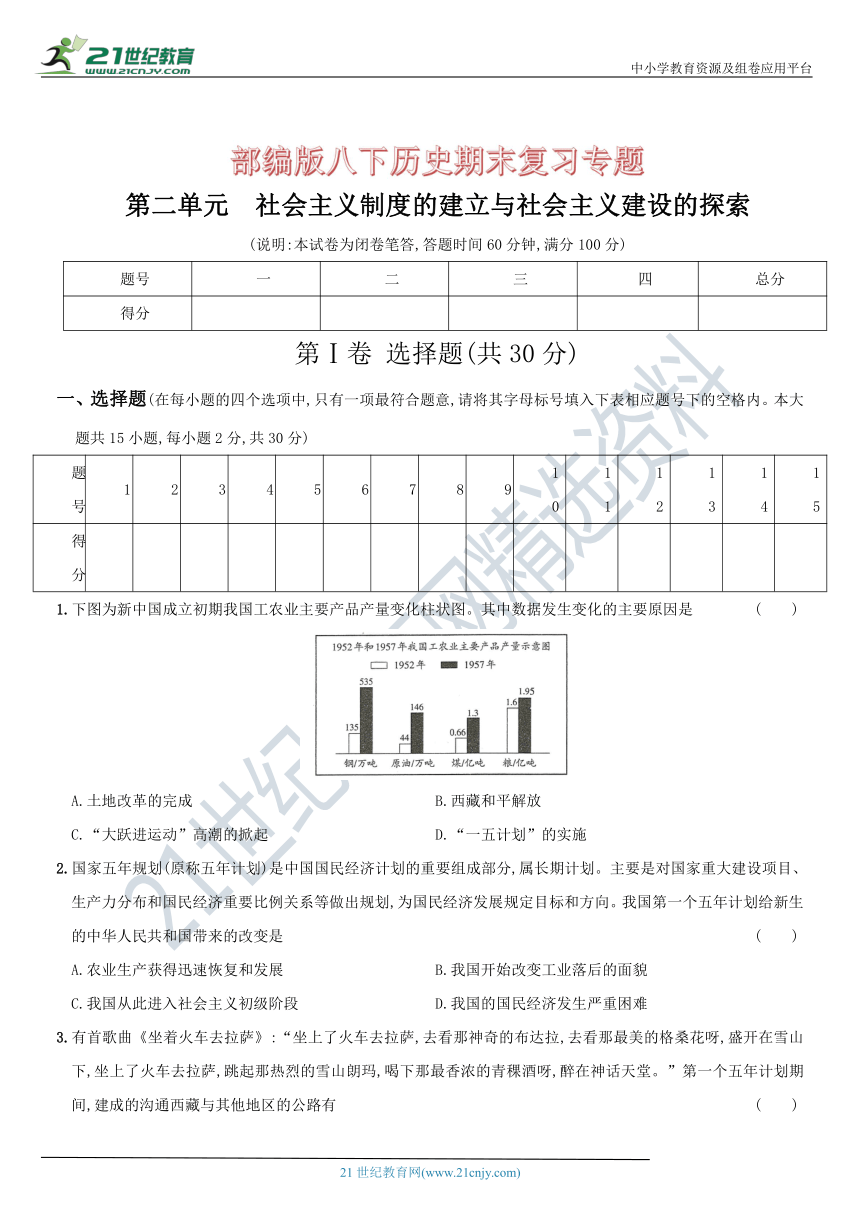

1.下图为新中国成立初期我国工农业主要产品产量变化柱状图。其中数据发生变化的主要原因是

(

)

A.土地改革的完成

B.西藏和平解放

C.“大跃进运动”高潮的掀起

D.“一五计划”的实施

2.国家五年规划(原称五年计划)是中国国民经济计划的重要组成部分,属长期计划。主要是对国家重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比例关系等做出规划,为国民经济发展规定目标和方向。我国第一个五年计划给新生的中华人民共和国带来的改变是

(

)

A.农业生产获得迅速恢复和发展

B.我国开始改变工业落后的面貌

C.我国从此进入社会主义初级阶段

D.我国的国民经济发生严重困难

3.有首歌曲《坐着火车去拉萨》:“坐上了火车去拉萨,去看那神奇的布达拉,去看那最美的格桑花呀,盛开在雪山下,坐上了火车去拉萨,跳起那热烈的雪山朗玛,喝下那最香浓的青稞酒呀,醉在神话天堂。”第一个五年计划期间,建成的沟通西藏与其他地区的公路有

(

)

①青藏公路

②滇藏公路

③新藏公路

④川藏公路

A.①③④

B.①②③

C.②③④

D.①②③④

4.1954年宪法是中华人民共和国成立后颁行的第一部宪法,它明确规定:“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。”这表明我国建立起什么样的根本政治制度

(

)

A.人民代表大会制度

B.人民民主专政

C.人民当家做主

D.三权分立

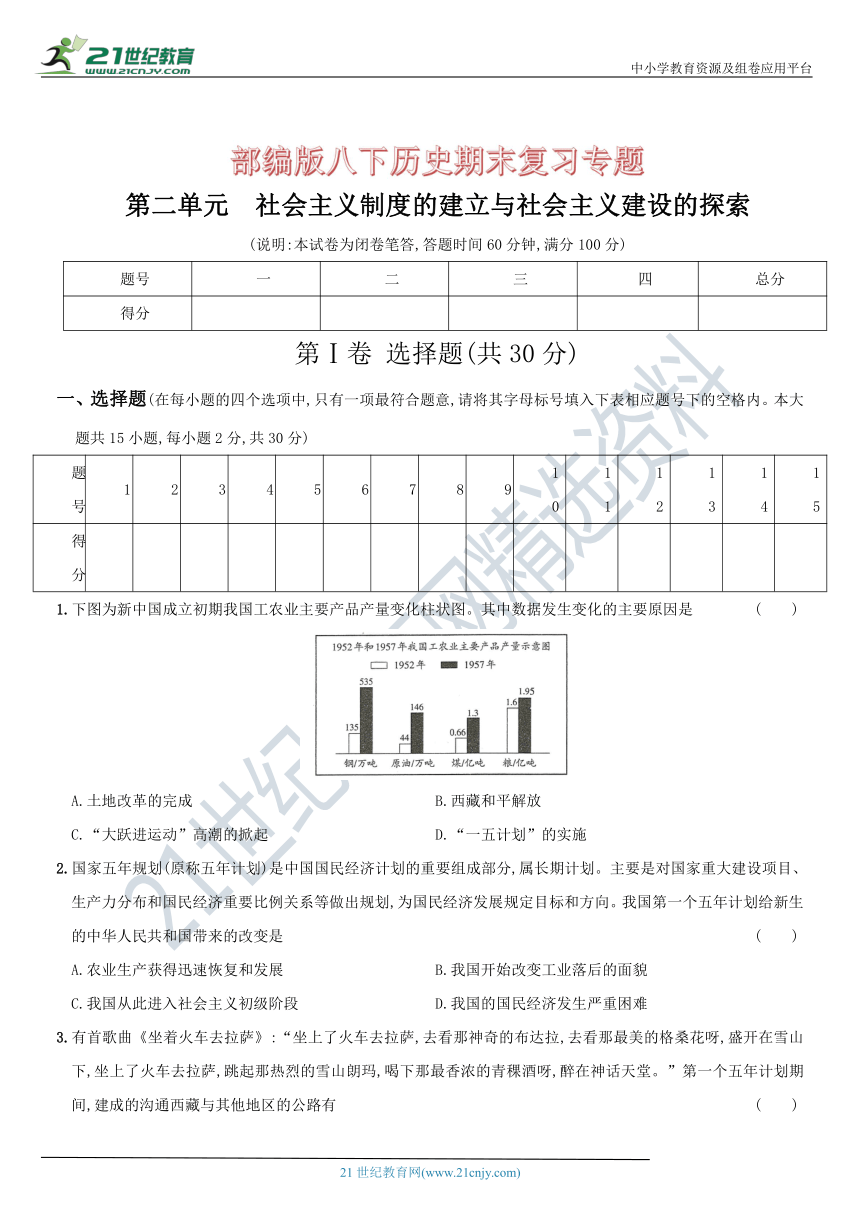

5.创建于清康熙八年(1669年)的北京同仁堂是中药行业著名的老字号。1954年同仁堂响应国家号召,顺利实现了公私合营。该历史事件出现在

(

)

A.土地改革时期

B.三大改造时期

C.人民公社化运动时期

D.“文化大革命”时期

6.企业的私有制向社会主义所有制改变,这在世界上早就出现过,但采用这样一种和平方法,使全国工商界都兴高采烈地接受这种改变,则是史无前例的。”这种“和平方法”指的是

(

)

A.廉价收购

B.无偿没收

C实行股份制

D.赎买政策

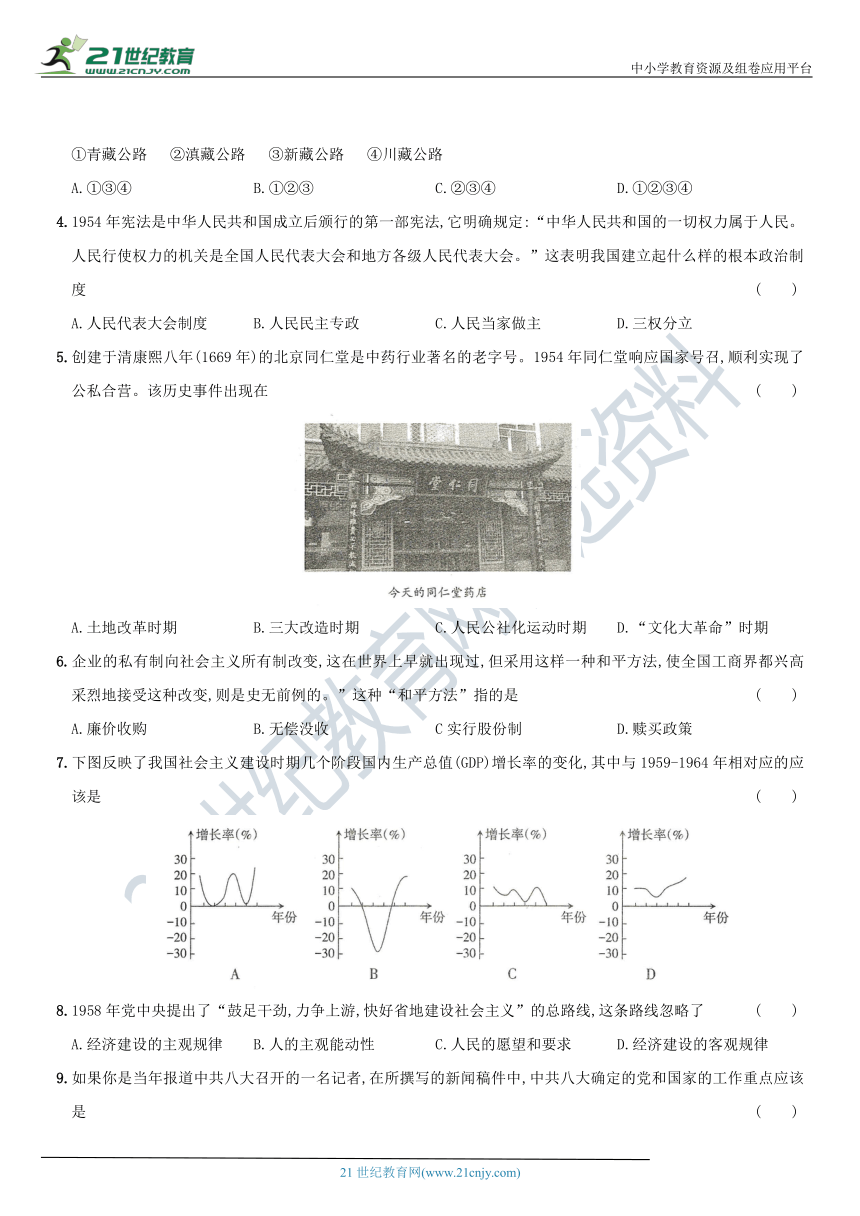

7.下图反映了我国社会主义建设时期几个阶段国内生产总值(GDP)增长率的变化,其中与1959-1964年相对应的应该是

(

)

8.1958年党中央提出了“鼓足干劲,力争上游,快好省地建设社会主义”的总路线,这条路线忽略了

(

)

A.经济建设的主观规律

B.人的主观能动性

C.人民的愿望和要求

D.经济建设的客观规律

9.如果你是当年报道中共八大召开的一名记者,在所撰写的新闻稿件中,中共八大确定的党和国家的工作重点应该是

(

)

A.开展土地革命

B.进行阶级斗争

C.镇压反革命

D.发展社会生产力

10.《非同寻常的1956年》以大量的史实材料,国际、国内两个方面向人们展示这个多事之秋。1956年是“非同寻常的一年”新中国取得的主要成就有

(

)

①全国掀起了“大跃进”的高潮和人民公社化运动

②基本完成三大改造,标志着社会主义基本制度在我国建立起来

③中共八大正确分析了当时国内的主要矛盾,出了党和人民的主要任务

④中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功

A.①④

B.①③

C.②③

D.③④

11.1960年9月30日,中央批转的国家计委党组《关于1961年国民经济计划控制数字的报告》中,第一次正式提出了“八字方针”。这一政策在当时

(

)

A.促进了工农业经济的恢复和发展

B.改变了我国农村的所有制结构

C.彻底消除了“左”倾错误的影响

D.增加了对城市粮食的供应

12.长篇小说《爱,被春寒碾碎》,着重描写了上海“文革”时期的系列重大事件如“一月风暴”“夺市委市政府权”等,较为全面地反映了“文革”的进程。中国要避免“文革”这样的悲剧重演,关键是要

(

)

A.彻底批判封建思想

B.完善社会主义民主与法制

C.防止教条主义和个人崇拜

D.坚决反对资产阶级自由化思潮

13.铁人精神是“爱国、创业、求实、奉献”,大庆精神的典型化体现和人格化浓缩,是中华民族精神的重要组成部分,主要包括“为国分忧、为民族争气”的爱国主义精神;“宁可少活20年,拼命也要拿下大油田”的忘我拼搏精神;“有条件要上,没有条件创造条件也要上”的艰苦奋斗精神……被誉为铁人”的石油工人是

(

)

A.雷锋

B.焦裕禄

C.王进喜

D.邱少云

14.到1956年底,社会主义基本制度在我国初步建立。中国人民在中国共产党的领导下,以高昂的热情投入社会主义建设事业中,艰苦奋斗,克服了重重困难,取得了巨大成就,下列成就属于这一时期的是

(

)

①建设大庆油田

②修建了兰新、兰青和包兰三条铁路

③我国第一颗氢弹爆炸成功

④辽宁阜新海州露天煤矿建成投产

⑤我国成功培育籼型杂交水稻

A.①②③④

B.①③④⑤

C.①②④⑤

D.①②③⑤

15.“我们都是搞革命的,搞革命的人最容易犯急性病。我们的用心是好的,想早一点进入共产主义。这往往使我们不能冷静地分析主客观方面的情况,从而违反客观世界发展的规律。邓小平这一番话总结的是

(

)

A.闭关自守导致国家落后

B.“大跃进”和人民公社化运动的教训

C.“文化大革命”的经验和教训

D.“一五”计划和三大改造的经验教训

第Ⅱ卷

非选择题(共70分)

二、简答题(本大题共15分)

16.工业化这是我国人民百年来梦寐以求的理想,这是我国不再受帝国主义欺辱,不再过穷困生活的基本保证。根据题干要求,回答下列问题。

(1)

根据上述材料及所学知识回答,我国建国后,国民经济建设面临着怎样的问题?(2分)

(2)建国后我国为加快工业化实施了什么政策?这项政策的主要任务是什么?(4分)

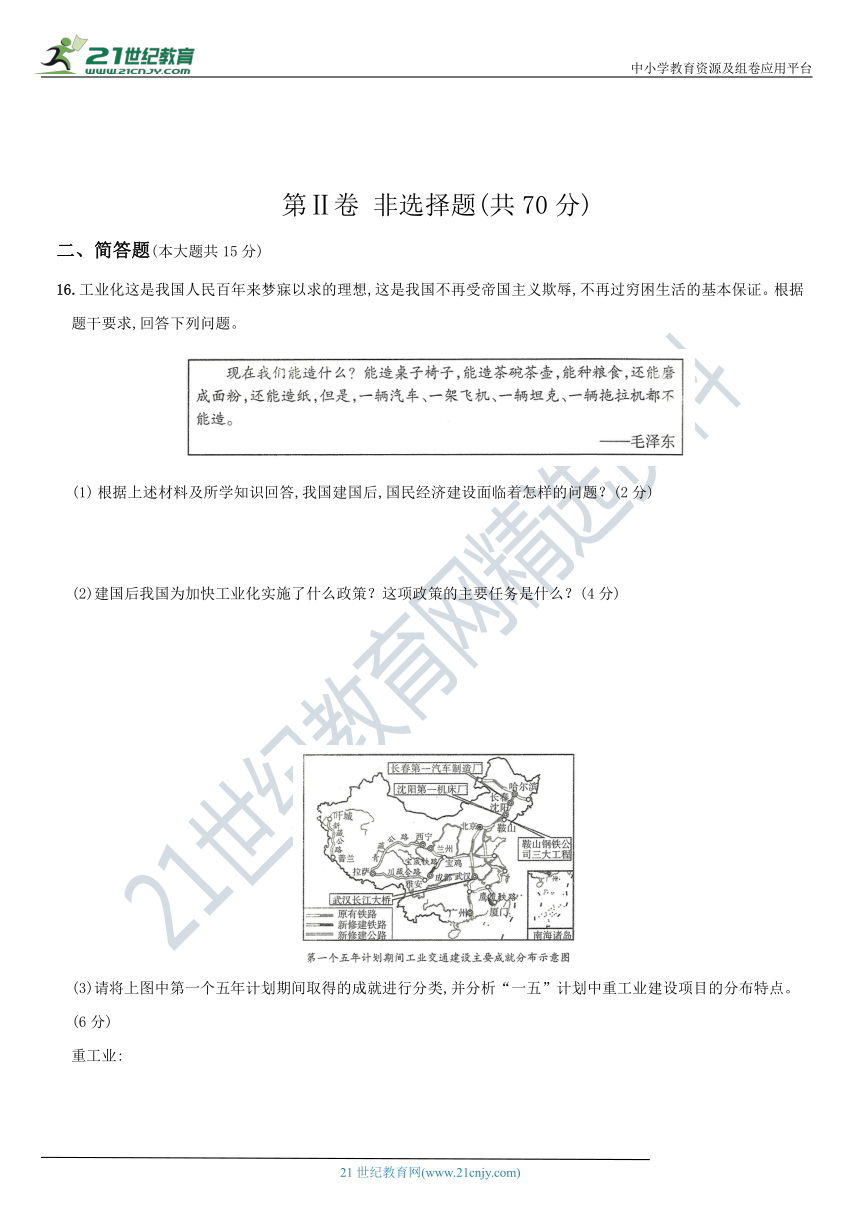

(3)请将上图中第一个五年计划期间取得的成就进行分类,并分析“一五”计划中重工业建设项目的分布特点。(6分)

重工业:

交通运输业:

(4)根据上图及所学知识分析,第一个五年计划对于我国的社会主义建设有着怎样的重要意义。(3分)

三、材料解析题(本大题含两小题,每小题15分,共30分)

17.新中国成立后,我国的经济建设在探索中曲折发展。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一

材料二

(新中国成立初期)我国的工业基础,特别是重工业基础,非常薄弱,许多重要工业品的人均产量,不仅远远落后于工业发达国家,甚至落后于1950年的印度。

——何沁主编《中华人民共和国史》

材料三

从1958年开始,由于在经济工作中指导思想上的“左”倾错误和严重的自然灾害,给我国国民经济造成了长达三年的严重困难局面,主要表现为:国民经济比例关系严重失调,基建规模过大,粮食缺乏,通货膨胀,市场供应紧张,人民生活困难。

(1)

材料一中引起我国各种经济成分比例发生变化的直接原因是什么?它导致我国生产资料所有制发生了怎样的改变?(4分)

(2)

根据材料二及所学知识分析,为改变这一状况我国政府采取了什么措施。(2分)

(3)

中共中央为了解决材料三所暴露出的问题提出了什么政策?最后取得了什么成果?(5分)

(4)“前事不忘,后事之师”,学习历史的目的之一就是要以史为鉴。通过对上述问题的分析,你认为我们可以吸取哪些教训?(4分)

18.农业、农村、农民问题简称“三农”问题,中国共产党始终重视“三农”问题。“三农”问题关系农民的切身利益。阅读下列材料,回答问题。

材料一

1953年2月,中共中央正式公布了《关于农业生产互助合作的决议》,号召农民组织起来,开展合作化运动,走社会主义道路,引导个体农民经过互助组、初级社再到高级社的合作化发展道路,实行自愿互利的原则和积极发展、稳步前进的方针。到1954年春,初级社发展到5.5万个。生产普遍增长,表现出明显的优越性。1955年,初级社发展到48万个。

——《中国近现代教学参考资料》

材料二

材料三

(1)

材料一中描述的是我国的哪一项政策?实行这一政策的原因是什么?(6分)

(2)

材料二中的数字变化反映了这25年间国民经济发展经历了怎样的过程?其中下降的情况主要有哪几次?(4分)

(3)

根据材料二、三所示,联系所学知识分析工农业总产值为什么会出现两次较大的滑落。(3分)

(4)

通过上述分析对比,你认为党对农村政策的调整必须遵循什么原则?(2分)

四、探究题(本大题共25分)

19.某校八年级(2)班的同学以“社会主义建设的探索”为主题开展了探究活动。请你结合所学知识,参与下列探究活动。

任务一【分析数据

探究原因】

中、印、美人均钢和电的产量对照表

(1)

根据图表所示,分析为改变落后状况,党和政府于哪一年采取了什么措施,结果如何(5分)

建国后至20世纪末我国粮食人均产量变化图

(2)根据图表所示,指出我国19491962年粮食人均产量的变化,并分析导致这种变化的主要原因是什么。(6分)

任务二【识读图片

明确方式】

(3)A组图片反映了从1953年起我国对哪两个行业进行社会主义改造?主要方式是什么?(4分)

(4)B组图片反映的是什么历史事件?产生了什么后果?(4分)

任务三【冷静反思

汲取教训】

(5)请根据本题内容并联系下列任意两个关键词,以“社会主义建设与探索的经验教训”为题写一篇不少于150字的小短文。(6分)

参考答案及解析

第二单元

社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

1.D

[解析]本题考查第一个五年计划。根据1952年和1957年的我国工农业主要产品产量示意图可知,钢、原油和煤等重工业制成品的产量得到了大幅提升。联系所学知识可知,为了有计划地进行社会主义建设,我国政府编制了发展国民经济的第一个五年计划。它的基本任务是:集中主要力量发展重工业,建设国家工业化和国防现代化的初步基础。第一个五年计划从1953年开始执行,到1957年底,第一个五年计划的各项指标大幅度超额完成。故答案选D

2.B

[解析]本题考查第一个五年计划的意义。根据所学知识可知,到1957年底,第一个五年计划的各项指标大幅度超额完成。我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。故答案选B

3.A

[解析]本题考查第一个五年计划的成就。根据所学知识可知,“一五”计划期间,建成到西藏的公路有三条:川藏、青藏、新藏,滇藏公路建成于1976年。故答案选A。

4.A

[解析]本题考查人民代表大会制度的确立。195年第一届全国人民代表大会制定了《中华人民共和国宪法》。宪法规定,中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。这就以国家根本大法的形式确定了人民代表大会制度。故答案选A

5.B

[解析]本题考查三大改造。通过材料“1954年同仁堂响应国家号召,顺利实现了公私合营”,可知这是三大改造中对资本主义工商业的社会主义改造。故答案选B

6.D

[解析]本题考查三大改造。根据材料“企业的私有制向社会主义所有制改变”“采用一种和平方法,使全国工商界都兴高采烈地接受这种改变”,可知这是大改造中对资本主义工商业的改造。在改造过程中,国家对资本家占有的生产资料实行赎买政策。这种赎买政策,实现了和平过渡,是中国社会主义改造的创举。故答案选D

7.B

[解析]本题考查“大跃进”人民公社化运动以及党和政府对国民经济的调整等内容。19591964年,国家的经济发展分为两个阶段,19591961年我国的国民经济发生严重困难,经济表现应该是严重下滑。1961年初,中共中央开始调整国民经济,到1965年国民经济调整的任务基本完成,因此,这个时期国民经济表现应该是迅速上升,由此可见,B项符合题意。故答案选B

8.D

[解析]本题考查中共八大二次会议的相关知识。1958年,中共八大二次会议通过的社会主义建设总路线是中国共产党探索中国式建设道路的一次尝试。反映了广大人民群众迫切要求改变我国经济落后状况的愿望,但急于求成,忽视了客观的经济发展规律。故答案选D。

9.D

[解析]本题考查中共八大。根据所学知识可知,1956年,中国共产党在北京召开第八次全国代表大会。根据社会主义基本制度已经在我国建立起来的新形势,大会分析了当时国内的主要矛盾,指出党和人民的主要任务是集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。所以中共八大的工作重点应该是发展社会生产力。故答案选D。

10.C

[解析]本题考查三大改造、中共八大、人造地球卫星的相关知识。②③项都属于1956年的史实,①项全国掀起了“大跃进”的高潮和人民公社化运动是在1958年,且这两次运动不是取得的成绩;④项中国第一颗人造地球卫星——东方红一号发射成功是在1970年。故答案选C。

11.A

[解析]本题考查“调整、巩固、充实、提高”的八字方针。1960年,为克服困难局面,中共中央开始调整国民经济,提出了“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,于1961年初开始实施。到1965年,国民经济调整的任务基本完成,工农业生产得到恢复和发展,呈现出物价稳定、市场繁荣的新面貌。故答案选A。

12.B

[解析]本题考查“文化大革命”。根据题干“一月风暴”“夺市委市政府权”反映了“文化大革命”时期,一些党政机关受到冲击,大批各级领导干部和知识分子遭到批判和揪斗,民主与法制受到践踏,社会生产秩序陷于混乱。所以要避免“文化大革命”这样的悲剧重演,必须完善社会主义民主与法制。故答案选B。

13.C

[解析]本题考查社会主义建设探索时期的模范人物——王进喜。1960年春,王进喜率领钻井队到大庆参加石油大会战,组织全队职工用“人拉肩扛”的方法搬运和安装钻机,用“盆端桶提”的办法运送钻机用水,不顾腿伤跳进泥浆池,用身体搅拌泥浆,制服了井喷,被誉为“铁人”。故答案选C

14.D

[解析]本题考查社会主义建设探索时期的成就。根据所学知识可知,中国第一座大型露天煤矿——辽宁阜新海州露天煤矿建成投产是在“一五”计划期间,排除④。其他选项都是在我国社会主义建设探索时期取得的成就。故答案选D

15.B

[解析]本题考查“大跃进”和人民公社化运动。根足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线。接着,全国掀起了“大跃进”的高潮和人民公社化运动。总路线反映了人民群众迫切要求改变我国经济落后状况的愿望,但急于求成,忽视了客观的经济规律。加上当时自然灾害严重等因素,1959年至1961年我国的国民经济发生严重困难。所以邓小平总结的是“大跃进”和人民公社化的经验教训。故答案选B

16.

(1)新中国成立后,经过三年的经济恢复,国民经济得到根本好转,工业生产已经超过历史最高水平。但是,我国还是一个落后的农业国,工业水平很低,基础薄弱,门类不全,远远落后于发达国家。

(2)我国政府编制了发展国民经济的第一个五年计划。(1分)集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础;相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业;相应地培养建设人才;等等。(每点1分,共3分)

(3)重工业:长春第一汽车制造厂

沈阳第一机床厂鞍山钢铁公司三大工程。(2分)交通运输业:宝成铁路

鹰厦铁路

新藏、青藏、川藏公路

武汉长江大桥。(2分)重工业分布特点:主要分布在东北地区。(2分)

(4)我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。(3分)

[解析]本题考查我国第一个五年计划。

第(1)题主要考查我国实施第一个五年计划的背景。可从两方面作答,一方面是新中国成立后,经过三年的经济恢复国民经济得到根本好转,另外一方面是我国还是一个落后的农业国,工业水平很低。

第(2)题根据所学知识作答即可。

第(3)题成果部分根据所给地图内容作答即可,但要注意不可漏答和错答。分布特点需要注意题干要求是重工业,根据所给地图可知,重工业主要分布在东北地区。

第(4)题“一五”计划的意义根据所学知识作答即可。

17.

(1)三大改造的完成。(2分)生产资料私有制向社会主义公有制转变。(2分)

(2)实施第一个五年计划,集中主要力量发展重工业。(2分)

(3)“调整、巩固、充实、提高”的八字方针。(2分)工农业生产得到恢复和发展,呈现出物价稳定、市场繁荣的新面貌。(3分)

(4)经济建设要遵循经济发展的客观规律;要结合本国的国情。(4分)

【解析】本题考察社会主义建设探索时期的相关知识。第(1)题的解题关键在于观察材料中的表格。表格中展示的时间是1953年和1956年各种所有制经济比例的变化。在这段时间导致发生这种改变的只有三大改造,三大改造的完成使生产资料所有制由原来的生产资料私有制变成了社会主义公有制。

第(2)题材料二讲述的是建国初期我国工业基础薄弱的现实,为改变这一现状我国政府编制了发展国民经济的第一个五年计划,集中主要力量发展重工业。

第(3)题主要考查1961年的国民经济调整,根据材料三可以判断1959年至1961年,我国的国民经济发生严重困难,为克服困难局面,中共中央开始调整国民经济,提出了“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,于1961年初开始实施第二小问根据所学知识作答即可。

第(4)题是开放性试题,言之有理即可。

18.

(1)农业合作化。(2分)农业一家一户分散经营难以解决水利问题,难以抵御自然灾害,不能合理地使用耕地,也不能使用先进的机械化农具,这就影响农业生产的发展,农产品满足不了国家工业化建设的需要;农民也有互助合作的要求。(4分)

(2)曲折发展。(2分)下降的情况有:1958—1962年和1966—1976年。(2分)

(3)“大跃进”和人民公社化运动、“文化大革命”。(3分)

(4)按照客观经济规律办事,遵循生产力发展的规律。(2分)

[解析]本题考查三大改造、“大跃进”和人民公社化运动、“文化大革命”相关知识。

第(1)题材料一提示时间是1953年,所以可以判断是三大改造中的农业合作化我国实行农业合作化的原因根据所学知识作答即可。

第(2)题和

第(3)题确定时间并联系相关史实作答即可。

第(4)题是总结归纳类题型,一定要放眼全题,从失败中总结经验教训。

19.

(1)1953年,实施第一个五年计划。(2分)到1957年底,第一个五年计划的各项指标大幅度超额完成。我国工业落后的面貌开始改变,向社会主义工业化迈进。(3分)

(2)1949—1957年粮食人均产量上升,1957—1962年粮食人均产量下降。(2分)

上升的原因:土地改革、农业合作化。(2分)

下降的原因:“大跃进”和人民公社化运动(或“左”倾错误以及三年自然灾害)。(2分)

(3)农业:建立农业生产合作社;(2分)资本主义工商业:公私合营。(2分)

(4)“大跃进”和人民公社化运动。(2分)严重破坏了生产力,严重挫伤了农民的生产积极性,我国国民经济发生严重困难。(2分)

(5)示例:(6分)

社会主义建设与探索的经验教训

1949年,中华人民共和国的成立标志着中国新民主主义革命的伟大胜利。我国开始了从新民主主义社会到社会主义社会的跨越。针对我国的现状,从实际出发,通过农业、手工业合作化和公私合营等措施,实现了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变。社会主义制度在我国建立起来。这是中国历史上最深刻的变革。我国从此进入社会主义初级阶段。在这个过程中,党和国家从实际出发,实事求是。以农业的社会主义改造为例:土地改革以后,农民分到了土地,农业生产有了恢复和发展。但是,我国的农业仍然是一家一户分散经营的。当时贫苦的农民缺乏生产工具,难以解决水利问题,难以抵御自然灾害,不能合理使用耕地,也不能使用先进的机械化农具。这就严重影响了农业生产的发展。为此,国家对农业进行社会主义改造,把分散的农民组织起来,通过自愿互利的原则和农业互助组、初级农业合作社、高级农业合作社的步骤。走集体化和共同富裕的社会主义道路。最终实现了农业的社会主义改造,提高了农业的生产力水平。1956年,中共八大以后,中国开始全面的大规模的社会主义建设。1958年,中共八大二次会议确立了“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线。全国掀起了“大跃进”高潮和人民公社化运动。高指标、瞎指挥、浮夸风、“共产风”盛行。总路线虽然反映了人民群众迫切改变我国经济落后状况的愿望,但急于求成,忽视了客观经济规律,造成了1959年至1961年,我国的国民经济发生严重困难。由此可见,在社会主义建设与探索的过程中,必须实事求是,从实际出发。遵循生产力和生产关系发展的规律。这是社会主义建设与探索时期留给我们的经验与教训

[解析]本题考查社会主义建设探索阶段的相关知识点。

第(1)题通过表格观察可以发现我国建国初工业水平很低,基础薄弱,为改变这一落后面貌,我国政府编制了发展国民经济的“一五”计划,集中主要力量发展重工业。到1957年,我国重工业取得了突破性进展,工业落后的面貌开始改变,为社会主义工业化奠定了基础。

第(2)题通过观察柱状图可以发现19491957年粮食人均产量上升,这段时间我国进行了土地改革和三大改造。1957—1962年粮食人均产量下降,这段时间我国进行了“大跃进”和人民公社化运动。

第(3)题根据所学知识作答即可。

第(4)题通过B组漫画和图中文字可知,图片反映了“大跃进”和人民公社化运动。“大跃进”和人民公社化运动急于求成,严重破坏了生产力,严重挫伤了农民生产积极性。

第(5)题为开放性试题,要求观点明确,史论结合,言之有理即可。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第二单元

社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

(说明:本试卷为闭卷笔答,答题时间60分钟,满分100分)

题号

一

二

三

四

总分

得分

第Ⅰ卷

选择题(共30分)

一、选择题(在每小题的四个选项中,只有一项最符合题意,请将其字母标号填入下表相应题号下的空格内。本大题共15小题,每小题2分,共30分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

得分

1.下图为新中国成立初期我国工农业主要产品产量变化柱状图。其中数据发生变化的主要原因是

(

)

A.土地改革的完成

B.西藏和平解放

C.“大跃进运动”高潮的掀起

D.“一五计划”的实施

2.国家五年规划(原称五年计划)是中国国民经济计划的重要组成部分,属长期计划。主要是对国家重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比例关系等做出规划,为国民经济发展规定目标和方向。我国第一个五年计划给新生的中华人民共和国带来的改变是

(

)

A.农业生产获得迅速恢复和发展

B.我国开始改变工业落后的面貌

C.我国从此进入社会主义初级阶段

D.我国的国民经济发生严重困难

3.有首歌曲《坐着火车去拉萨》:“坐上了火车去拉萨,去看那神奇的布达拉,去看那最美的格桑花呀,盛开在雪山下,坐上了火车去拉萨,跳起那热烈的雪山朗玛,喝下那最香浓的青稞酒呀,醉在神话天堂。”第一个五年计划期间,建成的沟通西藏与其他地区的公路有

(

)

①青藏公路

②滇藏公路

③新藏公路

④川藏公路

A.①③④

B.①②③

C.②③④

D.①②③④

4.1954年宪法是中华人民共和国成立后颁行的第一部宪法,它明确规定:“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。”这表明我国建立起什么样的根本政治制度

(

)

A.人民代表大会制度

B.人民民主专政

C.人民当家做主

D.三权分立

5.创建于清康熙八年(1669年)的北京同仁堂是中药行业著名的老字号。1954年同仁堂响应国家号召,顺利实现了公私合营。该历史事件出现在

(

)

A.土地改革时期

B.三大改造时期

C.人民公社化运动时期

D.“文化大革命”时期

6.企业的私有制向社会主义所有制改变,这在世界上早就出现过,但采用这样一种和平方法,使全国工商界都兴高采烈地接受这种改变,则是史无前例的。”这种“和平方法”指的是

(

)

A.廉价收购

B.无偿没收

C实行股份制

D.赎买政策

7.下图反映了我国社会主义建设时期几个阶段国内生产总值(GDP)增长率的变化,其中与1959-1964年相对应的应该是

(

)

8.1958年党中央提出了“鼓足干劲,力争上游,快好省地建设社会主义”的总路线,这条路线忽略了

(

)

A.经济建设的主观规律

B.人的主观能动性

C.人民的愿望和要求

D.经济建设的客观规律

9.如果你是当年报道中共八大召开的一名记者,在所撰写的新闻稿件中,中共八大确定的党和国家的工作重点应该是

(

)

A.开展土地革命

B.进行阶级斗争

C.镇压反革命

D.发展社会生产力

10.《非同寻常的1956年》以大量的史实材料,国际、国内两个方面向人们展示这个多事之秋。1956年是“非同寻常的一年”新中国取得的主要成就有

(

)

①全国掀起了“大跃进”的高潮和人民公社化运动

②基本完成三大改造,标志着社会主义基本制度在我国建立起来

③中共八大正确分析了当时国内的主要矛盾,出了党和人民的主要任务

④中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功

A.①④

B.①③

C.②③

D.③④

11.1960年9月30日,中央批转的国家计委党组《关于1961年国民经济计划控制数字的报告》中,第一次正式提出了“八字方针”。这一政策在当时

(

)

A.促进了工农业经济的恢复和发展

B.改变了我国农村的所有制结构

C.彻底消除了“左”倾错误的影响

D.增加了对城市粮食的供应

12.长篇小说《爱,被春寒碾碎》,着重描写了上海“文革”时期的系列重大事件如“一月风暴”“夺市委市政府权”等,较为全面地反映了“文革”的进程。中国要避免“文革”这样的悲剧重演,关键是要

(

)

A.彻底批判封建思想

B.完善社会主义民主与法制

C.防止教条主义和个人崇拜

D.坚决反对资产阶级自由化思潮

13.铁人精神是“爱国、创业、求实、奉献”,大庆精神的典型化体现和人格化浓缩,是中华民族精神的重要组成部分,主要包括“为国分忧、为民族争气”的爱国主义精神;“宁可少活20年,拼命也要拿下大油田”的忘我拼搏精神;“有条件要上,没有条件创造条件也要上”的艰苦奋斗精神……被誉为铁人”的石油工人是

(

)

A.雷锋

B.焦裕禄

C.王进喜

D.邱少云

14.到1956年底,社会主义基本制度在我国初步建立。中国人民在中国共产党的领导下,以高昂的热情投入社会主义建设事业中,艰苦奋斗,克服了重重困难,取得了巨大成就,下列成就属于这一时期的是

(

)

①建设大庆油田

②修建了兰新、兰青和包兰三条铁路

③我国第一颗氢弹爆炸成功

④辽宁阜新海州露天煤矿建成投产

⑤我国成功培育籼型杂交水稻

A.①②③④

B.①③④⑤

C.①②④⑤

D.①②③⑤

15.“我们都是搞革命的,搞革命的人最容易犯急性病。我们的用心是好的,想早一点进入共产主义。这往往使我们不能冷静地分析主客观方面的情况,从而违反客观世界发展的规律。邓小平这一番话总结的是

(

)

A.闭关自守导致国家落后

B.“大跃进”和人民公社化运动的教训

C.“文化大革命”的经验和教训

D.“一五”计划和三大改造的经验教训

第Ⅱ卷

非选择题(共70分)

二、简答题(本大题共15分)

16.工业化这是我国人民百年来梦寐以求的理想,这是我国不再受帝国主义欺辱,不再过穷困生活的基本保证。根据题干要求,回答下列问题。

(1)

根据上述材料及所学知识回答,我国建国后,国民经济建设面临着怎样的问题?(2分)

(2)建国后我国为加快工业化实施了什么政策?这项政策的主要任务是什么?(4分)

(3)请将上图中第一个五年计划期间取得的成就进行分类,并分析“一五”计划中重工业建设项目的分布特点。(6分)

重工业:

交通运输业:

(4)根据上图及所学知识分析,第一个五年计划对于我国的社会主义建设有着怎样的重要意义。(3分)

三、材料解析题(本大题含两小题,每小题15分,共30分)

17.新中国成立后,我国的经济建设在探索中曲折发展。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一

材料二

(新中国成立初期)我国的工业基础,特别是重工业基础,非常薄弱,许多重要工业品的人均产量,不仅远远落后于工业发达国家,甚至落后于1950年的印度。

——何沁主编《中华人民共和国史》

材料三

从1958年开始,由于在经济工作中指导思想上的“左”倾错误和严重的自然灾害,给我国国民经济造成了长达三年的严重困难局面,主要表现为:国民经济比例关系严重失调,基建规模过大,粮食缺乏,通货膨胀,市场供应紧张,人民生活困难。

(1)

材料一中引起我国各种经济成分比例发生变化的直接原因是什么?它导致我国生产资料所有制发生了怎样的改变?(4分)

(2)

根据材料二及所学知识分析,为改变这一状况我国政府采取了什么措施。(2分)

(3)

中共中央为了解决材料三所暴露出的问题提出了什么政策?最后取得了什么成果?(5分)

(4)“前事不忘,后事之师”,学习历史的目的之一就是要以史为鉴。通过对上述问题的分析,你认为我们可以吸取哪些教训?(4分)

18.农业、农村、农民问题简称“三农”问题,中国共产党始终重视“三农”问题。“三农”问题关系农民的切身利益。阅读下列材料,回答问题。

材料一

1953年2月,中共中央正式公布了《关于农业生产互助合作的决议》,号召农民组织起来,开展合作化运动,走社会主义道路,引导个体农民经过互助组、初级社再到高级社的合作化发展道路,实行自愿互利的原则和积极发展、稳步前进的方针。到1954年春,初级社发展到5.5万个。生产普遍增长,表现出明显的优越性。1955年,初级社发展到48万个。

——《中国近现代教学参考资料》

材料二

材料三

(1)

材料一中描述的是我国的哪一项政策?实行这一政策的原因是什么?(6分)

(2)

材料二中的数字变化反映了这25年间国民经济发展经历了怎样的过程?其中下降的情况主要有哪几次?(4分)

(3)

根据材料二、三所示,联系所学知识分析工农业总产值为什么会出现两次较大的滑落。(3分)

(4)

通过上述分析对比,你认为党对农村政策的调整必须遵循什么原则?(2分)

四、探究题(本大题共25分)

19.某校八年级(2)班的同学以“社会主义建设的探索”为主题开展了探究活动。请你结合所学知识,参与下列探究活动。

任务一【分析数据

探究原因】

中、印、美人均钢和电的产量对照表

(1)

根据图表所示,分析为改变落后状况,党和政府于哪一年采取了什么措施,结果如何(5分)

建国后至20世纪末我国粮食人均产量变化图

(2)根据图表所示,指出我国19491962年粮食人均产量的变化,并分析导致这种变化的主要原因是什么。(6分)

任务二【识读图片

明确方式】

(3)A组图片反映了从1953年起我国对哪两个行业进行社会主义改造?主要方式是什么?(4分)

(4)B组图片反映的是什么历史事件?产生了什么后果?(4分)

任务三【冷静反思

汲取教训】

(5)请根据本题内容并联系下列任意两个关键词,以“社会主义建设与探索的经验教训”为题写一篇不少于150字的小短文。(6分)

参考答案及解析

第二单元

社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

1.D

[解析]本题考查第一个五年计划。根据1952年和1957年的我国工农业主要产品产量示意图可知,钢、原油和煤等重工业制成品的产量得到了大幅提升。联系所学知识可知,为了有计划地进行社会主义建设,我国政府编制了发展国民经济的第一个五年计划。它的基本任务是:集中主要力量发展重工业,建设国家工业化和国防现代化的初步基础。第一个五年计划从1953年开始执行,到1957年底,第一个五年计划的各项指标大幅度超额完成。故答案选D

2.B

[解析]本题考查第一个五年计划的意义。根据所学知识可知,到1957年底,第一个五年计划的各项指标大幅度超额完成。我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。故答案选B

3.A

[解析]本题考查第一个五年计划的成就。根据所学知识可知,“一五”计划期间,建成到西藏的公路有三条:川藏、青藏、新藏,滇藏公路建成于1976年。故答案选A。

4.A

[解析]本题考查人民代表大会制度的确立。195年第一届全国人民代表大会制定了《中华人民共和国宪法》。宪法规定,中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。这就以国家根本大法的形式确定了人民代表大会制度。故答案选A

5.B

[解析]本题考查三大改造。通过材料“1954年同仁堂响应国家号召,顺利实现了公私合营”,可知这是三大改造中对资本主义工商业的社会主义改造。故答案选B

6.D

[解析]本题考查三大改造。根据材料“企业的私有制向社会主义所有制改变”“采用一种和平方法,使全国工商界都兴高采烈地接受这种改变”,可知这是大改造中对资本主义工商业的改造。在改造过程中,国家对资本家占有的生产资料实行赎买政策。这种赎买政策,实现了和平过渡,是中国社会主义改造的创举。故答案选D

7.B

[解析]本题考查“大跃进”人民公社化运动以及党和政府对国民经济的调整等内容。19591964年,国家的经济发展分为两个阶段,19591961年我国的国民经济发生严重困难,经济表现应该是严重下滑。1961年初,中共中央开始调整国民经济,到1965年国民经济调整的任务基本完成,因此,这个时期国民经济表现应该是迅速上升,由此可见,B项符合题意。故答案选B

8.D

[解析]本题考查中共八大二次会议的相关知识。1958年,中共八大二次会议通过的社会主义建设总路线是中国共产党探索中国式建设道路的一次尝试。反映了广大人民群众迫切要求改变我国经济落后状况的愿望,但急于求成,忽视了客观的经济发展规律。故答案选D。

9.D

[解析]本题考查中共八大。根据所学知识可知,1956年,中国共产党在北京召开第八次全国代表大会。根据社会主义基本制度已经在我国建立起来的新形势,大会分析了当时国内的主要矛盾,指出党和人民的主要任务是集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。所以中共八大的工作重点应该是发展社会生产力。故答案选D。

10.C

[解析]本题考查三大改造、中共八大、人造地球卫星的相关知识。②③项都属于1956年的史实,①项全国掀起了“大跃进”的高潮和人民公社化运动是在1958年,且这两次运动不是取得的成绩;④项中国第一颗人造地球卫星——东方红一号发射成功是在1970年。故答案选C。

11.A

[解析]本题考查“调整、巩固、充实、提高”的八字方针。1960年,为克服困难局面,中共中央开始调整国民经济,提出了“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,于1961年初开始实施。到1965年,国民经济调整的任务基本完成,工农业生产得到恢复和发展,呈现出物价稳定、市场繁荣的新面貌。故答案选A。

12.B

[解析]本题考查“文化大革命”。根据题干“一月风暴”“夺市委市政府权”反映了“文化大革命”时期,一些党政机关受到冲击,大批各级领导干部和知识分子遭到批判和揪斗,民主与法制受到践踏,社会生产秩序陷于混乱。所以要避免“文化大革命”这样的悲剧重演,必须完善社会主义民主与法制。故答案选B。

13.C

[解析]本题考查社会主义建设探索时期的模范人物——王进喜。1960年春,王进喜率领钻井队到大庆参加石油大会战,组织全队职工用“人拉肩扛”的方法搬运和安装钻机,用“盆端桶提”的办法运送钻机用水,不顾腿伤跳进泥浆池,用身体搅拌泥浆,制服了井喷,被誉为“铁人”。故答案选C

14.D

[解析]本题考查社会主义建设探索时期的成就。根据所学知识可知,中国第一座大型露天煤矿——辽宁阜新海州露天煤矿建成投产是在“一五”计划期间,排除④。其他选项都是在我国社会主义建设探索时期取得的成就。故答案选D

15.B

[解析]本题考查“大跃进”和人民公社化运动。根足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线。接着,全国掀起了“大跃进”的高潮和人民公社化运动。总路线反映了人民群众迫切要求改变我国经济落后状况的愿望,但急于求成,忽视了客观的经济规律。加上当时自然灾害严重等因素,1959年至1961年我国的国民经济发生严重困难。所以邓小平总结的是“大跃进”和人民公社化的经验教训。故答案选B

16.

(1)新中国成立后,经过三年的经济恢复,国民经济得到根本好转,工业生产已经超过历史最高水平。但是,我国还是一个落后的农业国,工业水平很低,基础薄弱,门类不全,远远落后于发达国家。

(2)我国政府编制了发展国民经济的第一个五年计划。(1分)集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础;相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业;相应地培养建设人才;等等。(每点1分,共3分)

(3)重工业:长春第一汽车制造厂

沈阳第一机床厂鞍山钢铁公司三大工程。(2分)交通运输业:宝成铁路

鹰厦铁路

新藏、青藏、川藏公路

武汉长江大桥。(2分)重工业分布特点:主要分布在东北地区。(2分)

(4)我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。(3分)

[解析]本题考查我国第一个五年计划。

第(1)题主要考查我国实施第一个五年计划的背景。可从两方面作答,一方面是新中国成立后,经过三年的经济恢复国民经济得到根本好转,另外一方面是我国还是一个落后的农业国,工业水平很低。

第(2)题根据所学知识作答即可。

第(3)题成果部分根据所给地图内容作答即可,但要注意不可漏答和错答。分布特点需要注意题干要求是重工业,根据所给地图可知,重工业主要分布在东北地区。

第(4)题“一五”计划的意义根据所学知识作答即可。

17.

(1)三大改造的完成。(2分)生产资料私有制向社会主义公有制转变。(2分)

(2)实施第一个五年计划,集中主要力量发展重工业。(2分)

(3)“调整、巩固、充实、提高”的八字方针。(2分)工农业生产得到恢复和发展,呈现出物价稳定、市场繁荣的新面貌。(3分)

(4)经济建设要遵循经济发展的客观规律;要结合本国的国情。(4分)

【解析】本题考察社会主义建设探索时期的相关知识。第(1)题的解题关键在于观察材料中的表格。表格中展示的时间是1953年和1956年各种所有制经济比例的变化。在这段时间导致发生这种改变的只有三大改造,三大改造的完成使生产资料所有制由原来的生产资料私有制变成了社会主义公有制。

第(2)题材料二讲述的是建国初期我国工业基础薄弱的现实,为改变这一现状我国政府编制了发展国民经济的第一个五年计划,集中主要力量发展重工业。

第(3)题主要考查1961年的国民经济调整,根据材料三可以判断1959年至1961年,我国的国民经济发生严重困难,为克服困难局面,中共中央开始调整国民经济,提出了“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,于1961年初开始实施第二小问根据所学知识作答即可。

第(4)题是开放性试题,言之有理即可。

18.

(1)农业合作化。(2分)农业一家一户分散经营难以解决水利问题,难以抵御自然灾害,不能合理地使用耕地,也不能使用先进的机械化农具,这就影响农业生产的发展,农产品满足不了国家工业化建设的需要;农民也有互助合作的要求。(4分)

(2)曲折发展。(2分)下降的情况有:1958—1962年和1966—1976年。(2分)

(3)“大跃进”和人民公社化运动、“文化大革命”。(3分)

(4)按照客观经济规律办事,遵循生产力发展的规律。(2分)

[解析]本题考查三大改造、“大跃进”和人民公社化运动、“文化大革命”相关知识。

第(1)题材料一提示时间是1953年,所以可以判断是三大改造中的农业合作化我国实行农业合作化的原因根据所学知识作答即可。

第(2)题和

第(3)题确定时间并联系相关史实作答即可。

第(4)题是总结归纳类题型,一定要放眼全题,从失败中总结经验教训。

19.

(1)1953年,实施第一个五年计划。(2分)到1957年底,第一个五年计划的各项指标大幅度超额完成。我国工业落后的面貌开始改变,向社会主义工业化迈进。(3分)

(2)1949—1957年粮食人均产量上升,1957—1962年粮食人均产量下降。(2分)

上升的原因:土地改革、农业合作化。(2分)

下降的原因:“大跃进”和人民公社化运动(或“左”倾错误以及三年自然灾害)。(2分)

(3)农业:建立农业生产合作社;(2分)资本主义工商业:公私合营。(2分)

(4)“大跃进”和人民公社化运动。(2分)严重破坏了生产力,严重挫伤了农民的生产积极性,我国国民经济发生严重困难。(2分)

(5)示例:(6分)

社会主义建设与探索的经验教训

1949年,中华人民共和国的成立标志着中国新民主主义革命的伟大胜利。我国开始了从新民主主义社会到社会主义社会的跨越。针对我国的现状,从实际出发,通过农业、手工业合作化和公私合营等措施,实现了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变。社会主义制度在我国建立起来。这是中国历史上最深刻的变革。我国从此进入社会主义初级阶段。在这个过程中,党和国家从实际出发,实事求是。以农业的社会主义改造为例:土地改革以后,农民分到了土地,农业生产有了恢复和发展。但是,我国的农业仍然是一家一户分散经营的。当时贫苦的农民缺乏生产工具,难以解决水利问题,难以抵御自然灾害,不能合理使用耕地,也不能使用先进的机械化农具。这就严重影响了农业生产的发展。为此,国家对农业进行社会主义改造,把分散的农民组织起来,通过自愿互利的原则和农业互助组、初级农业合作社、高级农业合作社的步骤。走集体化和共同富裕的社会主义道路。最终实现了农业的社会主义改造,提高了农业的生产力水平。1956年,中共八大以后,中国开始全面的大规模的社会主义建设。1958年,中共八大二次会议确立了“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线。全国掀起了“大跃进”高潮和人民公社化运动。高指标、瞎指挥、浮夸风、“共产风”盛行。总路线虽然反映了人民群众迫切改变我国经济落后状况的愿望,但急于求成,忽视了客观经济规律,造成了1959年至1961年,我国的国民经济发生严重困难。由此可见,在社会主义建设与探索的过程中,必须实事求是,从实际出发。遵循生产力和生产关系发展的规律。这是社会主义建设与探索时期留给我们的经验与教训

[解析]本题考查社会主义建设探索阶段的相关知识点。

第(1)题通过表格观察可以发现我国建国初工业水平很低,基础薄弱,为改变这一落后面貌,我国政府编制了发展国民经济的“一五”计划,集中主要力量发展重工业。到1957年,我国重工业取得了突破性进展,工业落后的面貌开始改变,为社会主义工业化奠定了基础。

第(2)题通过观察柱状图可以发现19491957年粮食人均产量上升,这段时间我国进行了土地改革和三大改造。1957—1962年粮食人均产量下降,这段时间我国进行了“大跃进”和人民公社化运动。

第(3)题根据所学知识作答即可。

第(4)题通过B组漫画和图中文字可知,图片反映了“大跃进”和人民公社化运动。“大跃进”和人民公社化运动急于求成,严重破坏了生产力,严重挫伤了农民生产积极性。

第(5)题为开放性试题,要求观点明确,史论结合,言之有理即可。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化