《总复习》课件1(苏教版必修一)

图片预览

文档简介

(共78张PPT)

必修一总复习

学习目的 :

1 .品味词的语言,领会词的意境,训练诗

词的阅读方法,提高形象思维能力。

2 .感受毛泽东青年时代的伟大抱负和革命

情怀,学习他的革命精神。

3 .提高朗读能力,背诵全词。

毛泽东,字润之,1893年12月26日生于湖南湘潭韶山冲一个农民家庭。1976年9月9日逝世。伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人、诗人、书法家。

沁园春 长沙

课文小结:

纵观全词,上阕写眼前的景物和心中所思——谁主沉浮;下阕追忆往事,表现青年时代的革命精神和伟大抱负。

毛泽东之所以能在大风大浪中掘起,之所以能成为新中国的伟大领袖,成为一代伟人,跟他少年时就胸怀祖国,有理想、有抱负是分不开的。

词,是我国传统诗歌中的一种特殊体裁,起源于隋唐之际,大盛于宋,随着金元北曲的盛行而衰亡。它原本是配合燕乐曲调的歌辞,在发展过程中渐与音乐分离,成为纯粹的文学样式。初起是称“曲子”、“杂曲子”和“曲子词”,后来也称作“乐府”、“长短句”或“诗余”。

南京大厂高级中学——无语轻狂工作室

我、春天——一片生机

你、四月的阳光——善良、纯洁

我们、岩石、江河—— 相识、相伴

我们——一起奔腾

让我们一起奔腾吧

赞 美 青 春

知人论世

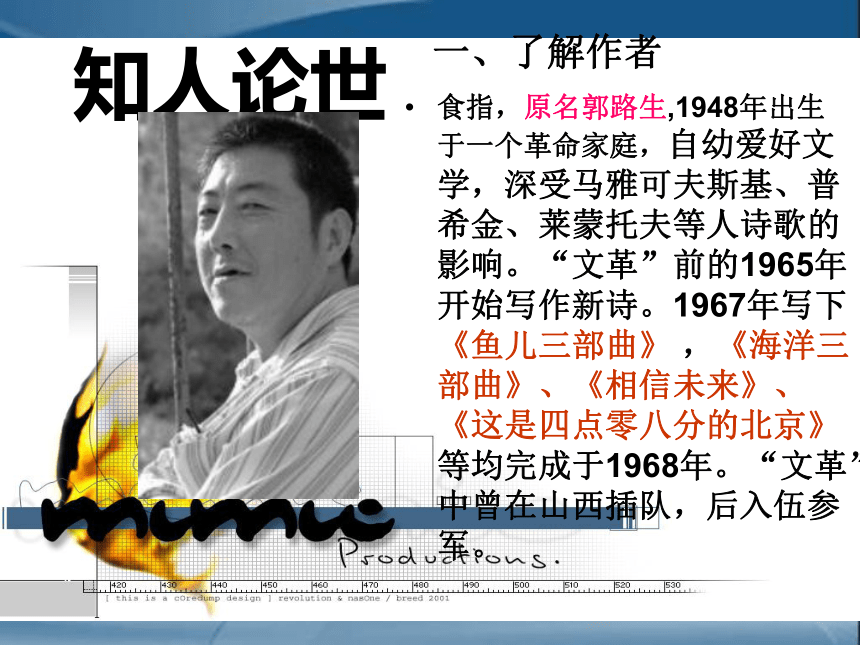

一、了解作者

食指,原名郭路生,1948年出生于一个革命家庭,自幼爱好文学,深受马雅可夫斯基、普希金、莱蒙托夫等人诗歌的影响。“文革”前的1965年开始写作新诗。1967年写下《鱼儿三部曲》 ,《海洋三部曲》、《相信未来》、《这是四点零八分的北京》等均完成于1968年。“文革”中曾在山西插队,后入伍参军。

每首词都有一个曲词名称,叫词牌,词牌决定了这首词的字数、句数和平仄声韵。某些词牌的命名,与创始之作的

内容有关联,但后人倚声或依谱继作,

则不一定受此限制,可以赋词牌本意,

也可以撇开词牌本意自由发挥。词的标

题和词牌有着严格的区别,标题是词的

内容的集中体现,它概括了词的主要内

容。

相信未来

食指

“文革”后期患精神分裂症,1990年4月住进北京福利院,但他即使在精神病院里也未停止工作。

著有诗集《相信未来》、《食指、黑大春抒情诗合集》、《诗探索金库·食指卷》、《食指的诗》等。

2001年4月28日,患有精神分裂症的食指和已故11年的海子被授予第三届人民文学诗歌奖。

二、了解背景

这首诗写于1968年,当时被称作“文化大革命”的红色风暴正席卷神州。工厂停工,学校停课,首都的大街小巷被“串联”的人潮和狂热的口号所淹没。在一片疯狂中,年轻的诗人投进了诗歌的怀抱,写出了一首首抒发真性情的“青春之歌”。这些诗像放飞于心灵之野的金蜂,立刻招引了同龄人兴奋不已的注视,在自由的民间迅即传播。

当蜘蛛网无情地查封了我的炉台 当灰烬的余烟叹息着贫困的悲哀 我依然固执地铺平失望的灰烬 用美丽的雪花写下:相信未来

当我的紫葡萄化为深秋的露水 当我的鲜花依偎在别人的情怀 我依然固执地用凝霜的枯藤 在凄凉的大地上写下:相信未来

我要用手指那涌向天边的排浪 我要用手掌那托住太阳的大海 摇曳着曙光那枝温暖漂亮的笔杆 用孩子的笔体写下:相信未来

冷

冷

暖

体会诗行的多节拍艺术效果

当/ 蜘蛛网/ 无情地/ 查封了/ 我的/ 炉台

当/ 灰烬的/ 余烟/ 叹息着/ 贫困的/ 悲哀

我/ 依然/ 固执地/ 铺平/ 失望的/ 灰烬

用/ 美丽的/ 雪花/ 写下:/ 相信未来

小结

诗人林莽:“《相信未来》是一篇预言性的诗歌力作,当 “文革”的迷雾使人们陷入迷茫和混乱中,人们为命运哀叹时,食指以一个充满希望的光辉命题照亮了前途未卜的命运。”

他的诗歌直接影响了“朦胧派”诗人,如北岛、顾城、舒婷等。

让我们一起奔腾吧

(江河)

疑难妙句

我知道你那善良的愿望/你们原谅的姑娘/原谅的,生活中渐渐迷茫的目光/但是那不能原谅的一切/又尖锐地刺痛你

“你”是一个怎样的形象?为什么?

你和我们都是青春的象征,指年轻有为、有着激情和斗志的青年一代。

江河:原名于友泽,生于 年,北京人。江河的诗歌创作始于上世纪八十年代初,与北岛、顾城、舒婷、杨炼、梁小斌等人构成了中国现代诗歌史上最引人注目的朦胧诗群,是朦胧诗派的代表人物之一。其作品有《纪念碑》、《星星变奏曲》等。其大部分诗作与其他朦胧诗人的作品一样充满了对历史的反思与批判,但他的有些诗作更体现了一种积极的向上的意识,表达了一种对未来美好的无限向往与追求。他甘于寂寞,甘于忘掉诗坛,而诗坛却忘不掉他。他是一个对“大诗人”称号感到有愧而又不应该有愧的现代诗人。

走进作者

1949

主 题

以奔腾的热情

呼唤人民

迎着改革春风

为了美好的生活

共同奋斗!

理解亲情、化解两代间的矛盾、理性地认识读书的苦乐、把握青春生命的真谛 。

我 的 五 样

毕 淑 敏

了解毕淑敏

毕淑敏,女,1952年出生于新疆,中学就读于北京外国语学院附属学校。1969年入伍,在喜马拉雅山、冈底斯山、喀喇昆仑山交汇的西藏阿里高原部队当兵11年。1980年转业回北京。从事医学工作20年后,开始专业写作,共发表作品200万字。曾获庄重文文学奖、小说月报第四、五、六届百花奖、当代文学奖、陈伯吹文学大奖、北京文学奖、昆仑文学奖、解放军文艺奖、青年文学奖、台湾第16届中国时报文学奖、台湾第17届联合报文学奖等各种文学奖30余次。国家一级作家。内科主治医师。北师大文学硕士。

与文本对话

1.从内容上理清文章思路:

以时间顺序按“留”→“弃”→“议”的思路展开全文。

2.从表达方式上理清文章思路:

先叙述描写“留”和“弃”的全过程,后对此过程进行抒情议论。

青年在选择职业时的思考

卡尔·马克思(1818.5.5~1883.3.14),相信大家都不陌生,下面我请同学为我们介绍一下。

马克思是一位伟大的思想家,革命家,科学家,是科学共产主义的创始人,全世界无产阶级的伟大导师。他1818年出生于德国的一个律师家庭,1847年与恩格斯共同起草了《共产党宣言》,写作了《资本论》,构成了马克思主义经济理论体系。

可以说,他一生都在为无产阶级革命事业作奋斗,恩格斯曾说过这样的一句话:马克思的伟大思想“哺育了世界西方和东方两个半球的无产阶级运动”。

遵循什么原则

克服虚荣心

体质

能力

选择什么样的职业

自尊

正确

造福人类

获得教养的途径

赫尔曼·黑塞

介绍作者: 赫尔曼·黑塞 (Hermann Hesse,1877-1962)德国作家。出生于德国西南部的小城卡尔夫的一个牧师家庭。自幼在浓重的宗教气氛中长大,1891年,他通过“邦试”,考入毛尔布隆神学校。由于不堪忍受经院教育的摧残,半年后逃离学校。这期间他游历许多城市,从事过多种职业。 在比较广泛地接受东西方文化熏陶之后,1904年,黑塞发表了长篇小说《彼得·卡门青》,一举成名,从此成为专业作家。

黑塞被称为德国浪漫派最后一位骑士,这说明他在艺术上深受浪漫主义诗歌的影响。他热爱大自然,厌倦都市文明,作品多采用象征手法,文笔优美细腻;由于受精神分析影响,他的作品着重在精神领域里进行挖掘探索,无畏而诚实地剖析内心,因此他的小说具有心理的深度。1946年,"由于他的富于灵感的作品具有遒劲的气势和洞察力,也为崇高的人道主义理想和高尚风格提供一个范例",黑塞获诺贝尔文学奖。

一、黑塞在本文表述的主要观点是什么?

文章认为读书是获得教养的主要途径,赞美了读书的作用,劝说人们用心研读经典作品,在书籍中发现世界,认识社会,完善自我修养。

本文是一篇关于读书的随笔。

作者紧扣研读文学作品是获得教养的主要途径这一观点。

先指出教养是对精神和心灵的完善和追求。

接着论述了阅读的作用,在阐述这一问题时,文章提出获得教养必须以个性或人格的追求为前提,必须进行爱的阅读,敬重知识;接着又从反面论述,剖析一些年轻人轻视读书,追求享乐的现象,指出要提高阅读层次。

从第六段开始,进一步阐述通过阅读经典作品获得教养的必要性,以儿童阅读的不同发展趋向为例,介绍不同层次的两类阅读,通过对比,说明阅读能使人心智成长,能使读者面前的世界变宽。

最后,以个人的阅读体验为例,说明经典作品具有持久的魅力,反复阅读,可以不断有所感悟,有所发现。

文章用的是谈话的方式,以亲身体验告戒读者,既有理性思考,也很有感染力,许多论述充满对读书的感情。

想 北 平 xiangbeiping

老 舍

老舍(1899~1966),原名舒庆春,字舍予,满族。一位京味很浓的现、当代作家。

解放后,曾任中国文联副主席、中国作家协会副主席、中国民间文艺研究会副主席等职。“文化大革命”初期因被迫害而弃世。

老舍作品

长篇小说

《骆驼祥子》

《四世同堂》

剧作

《茶馆》

《龙须沟》

“人民艺术家”

⑴作者笔下的北平有什么特点?

★动中有静 ★

★布局合理★

★贴近自然★

衬托手法:

巴黎热闹 <——> 北平安静

巴黎的布局“比上北平还差点事儿”

美国的橘子 <——> 北京的玉李

2.在这部分里老舍主要采用了哪种创作手法?

幽默诙谐,京腔十足,通俗明白,鲜明生动。

语言特点:

我 心 归 去

韩少功

选材:

在众多繁复的材料中精心选择自己 具有独特感受的东西来表达自己内心最真实的感受。

写法:

1.运用衬托的手法,侧面表现。

2.努力形成自己的语言风格。

⑤有亲友,有过去

①临时的“家”

异乡

故乡

②难耐的冷清

③无聊得发疯

④“移民”的追问

⑥亲切、激动

⑦有血泪、有汗水

⑨ 有幸福

⑧有希望

(空虚)

(幸福)

浮粪四溢

拥挤不堪

阴沉连日

他

乡

故乡

繁华酥骨静谧侵肌幽深奇诡

优美

风雅富贵

贫瘠脏乱

血

泪

汗水

虚空

亲切

激动

对比

无

有

柯灵

情结:

1 心中的感情纠葛;

2 深藏心底的感情。

魂牵梦萦

随时随地

永不褪色

情不自禁

分析引用诗词及用典的作用:

作者叙古写今,纵横捭阖,文气淋漓。文中引用大量的诗文、史料和典故,不仅说明了乡土情结的久远、普遍,根深蒂固,而且还通过它们营造了一个个具体的历史场景,使文章显得更加生动、感人。

作品以 作为线索,由 到 ,由 到 ,将乡土情结升华为 的思想感情。

乡土情结

一、(1-2)解释乡土情结的由来与内涵。

二、(3-5)叙述人们离家的几种情形,并说明乡土情结每个人都会有,但它往往在人远离故乡时表现得更为强烈。

三、(6)在叙述了因各种原因而造成的离家之后,重新回到对乡土情结的探讨上。

四、(7)对乡土情结作新的阐释。

故园之思

“小家”

“大家”

“离家”

“归家”

爱国主义

前方

曹文轩

本文的中的摄影画面展示的是一辆破旧简陋的汽车,车中是几位神态各异的旅客,其中给人印象最深的是一位男子,他手托下巴,望向窗外,眼中流露出处于艰难旅程中的人的惶惑与茫然。

人

有

克

制

不

住

的

离

家

的

欲

望

迁徙的习性

外界的诱惑

出于无奈

理想的召唤

回到摄影作品上来。由“前方”到“路”到“汽车’,完成了从联想到摄影作品的思维过程

人生实质上是一场苦旅

①路途上的苦不堪言体现在什么地方?

②为什么有的人坐在豪华的游艇上,舒适的飞机中在作者看来也是一场苦旅?是从什么角度观照的?

具象化

抽象化

精神苦旅

曹文轩

钱钟书

丰子凯

苦:

人的悲剧性实质

不完全在于 ……

而在于……

不可避免在于……

更在于……

无家

离家

想家

无法还家

小结:

人有克制不住的离家的欲望

人生实质上是一场苦旅

人的悲剧性实质

人 远 行 的 积 极 意 义 在 于 ——

向着梦中的远方,去寻找自己的精神家园。

“家”

是精神的归宿,精神的栖息之所。

“前方”

是理想,是精神的目的地;

“路”

是人生的征途,是追求理想的过程。

今生今世的证据

刘亮程

刘亮程,1962年生于新疆沙湾县沙漠边缘的一个小村庄,在那里度过童年和青年时期。种过地,当过十几年乡农机管理员。劳动之余写点文字,几乎所有文字都在写自己生活多年的一个村子。在这个村子里,房子被风吹旧,太阳将人晒老,所有树木都按自然的意志生叶展枝。他在不慌不忙中努力接近一种自然生存。

自2000年起,刘亮程的散文在全国引起巨大反响,多家报刊对其作品都作了隆重介绍,作者本人亦一鸣惊人,被誉为“20世纪中国最后一位散文家”和“乡村哲学家”。作品有散文集《一个人的村庄》、《风中的院门》,长篇小说《虚土》。

作者今生今世的证据证明了:

A.生命存在的痕迹

B.内心的生存

本文最大的写作特色是什么?

本文在写作上的一个明显是对场景细腻的描写,这种描写是浸透了作者的感觉的,它表明,物与场景总是个人化的,是人感觉的延伸,它成了他生命中的一部分,比如“一场一场的风吹倒旧墙、刮破院门,穿过一个人慢慢松开的骨缝”,“地深处的大风”,“更黑,更猛,朝着相反的方向,刮动万物的骨骸和根须”,“恒久明亮的月光”,“它一夜一夜地已经照透墙、树木和道路,把银白的月辉渗浸到事物的背面”,这些对物的记忆显然是非常个人化的,换言之,故乡对人的意义并不是雷同的。这是故乡对每一个人来说都存着不可替代的意义的道理所在。

江 南 的 冬 景

郁达夫

郁达夫原名郁文,字达夫,浙江富阳人,1911年起开始创作旧体诗,并向报刊投稿。1912年考入之江大学预科,因参加学潮被校方开除。1914年7月入东京第一高等学校预科后开始尝试小说创作。1919年人东京帝国大学经济学部。1921年6月,与郭沫若、成仿吾、张资平等人酝酿成立了新文学团体创造社。7月,第一部短篇小说集《沉沦》问世,在当时产生很大影响。

“一切景语皆情语”,从中我们可以看出作者的情感是怎样的?表现了他怎样的心境?

情感:在江南冬景中的喜悦之情,对 生活,对大自然的热爱之情 。

心境:悠闲、洒脱。

.运用比较写法突出景物的特点。

.融进自己的个性感受。

3.多引用诗句,虚实结合,使文章充满诗情画意。

西地平线上

高建群

二、作者简介:

高建群,新时期重要的西部小说家,作品《最后的匈奴》被称为“陕北史诗”。

散文作品 《成吉思汗的上帝之鞭》荣获了中国散文随笔最高奖——“首届郭沫若文学奖”。批评家认为,高建群的创作,具有古典精神和史诗风格,是中国文坛罕见的一位具有崇高感和理想主义色彩的写作者。

高建群

文眼:

文脉:

世间有大美

1.我见过许多次落日,这里只简约地记述三次。

2.第二个带给我巨大影响和深刻记忆的,是罗布淖尔荒原上的落日。

3、我要告诉你的第三次日落,是我在阿勒泰草原遇到的。

4.这是我三次见到西地平线上落日的情况。

三次落日小结:课文写了三次落日,但我们并没有感到一丝枯燥,这是因为每次落日都是有变化的,三次落日一次比一次热烈,一次比一次壮阔,由静态美到动态美,由恍若梦境的一瞬到“挥舞魔杖”让人深感自我平庸的“惊世骇俗”,作者展示了一幅又一幅奇幻的画面。

地点 颜色 形态 感受

定西高原 春联的红 勒勒车的轮子 惊呆了 恍若一场梦

罗布淖尔荒原 灰白色→血红 硬币→一轮 震撼 像在画中

阿勒泰草原 热烈的炫目的夸张的红 在云背后挥舞着魔杖 惊骇 向红光走去

第一次落日是一种壮烈奔放之美,是一种自然界中生命力的涌动;

第二次落日则是死亡前的精神写照,庄严、肃穆、神圣、悲剧感。是一种崇高的美;

第三次落日带有一种历史的沧桑之感,原来在落日下,历史里竟有那么多让人惊骇的故事。

神的一滴

梭罗

神 的一滴

梭罗(1817--1862)

美国著名作家、思想家。超验主义(强调直觉作用,对纯朴的农村生活、丰富深邃的大自然、荒芜人烟的旷野丛林一往情深)的中心人物之一。毕业于哈佛大学。

梭罗生性独立高洁,一生憎恶强暴不公,同情贫苦大众。他与孤独结伴,常常是一个人。1845-1847年隐居山林,1854出版了《瓦尔登湖》。

“神的一滴”的命名十分恰切地概括了整篇文字所反复渲染的瓦尔登湖的特性,画龙点睛,意味悠长。 对工业文明所侵蚀污染的灵魂具有无上的洁净作用。

神的一滴

第1段

对湖光山色的礼赞

第2段

进一步描述生态的行为及其恶果

作者荡舟湖上,引导人们进入一个真实的瓦尔登湖中

第3段

第4段

第6段

第5段

写出了瓦尔登湖的坚韧和顽强

回溯瓦尔登湖诞生的历史,赞美瓦尔登湖的博大永恒

将瓦尔登湖在现代生活中的灵魂荡涤效果上升到无比崇高的地位。

阅读本文,它那清新朴素的文字所展现的迷人风光和作者的宁静心境,使我们的心灵顿时离却尘世的喧嚣,减轻甚至消除我们生存的疲惫,使我们在人与自然和谐相处的美丽描绘中重新获得生活智慧的启迪,重新找回灵魂安宁的居所。

奥尔多·利奥波德

作者简介:

“近代环保之父”——奥尔多·利奥波德(1887—1948) 美国作家,生态学家,土地伦理学家。这位被称为美国环境伦理的播种者,一生共出版三部书和五百多篇文章。1949年,《沙乡年鉴》出版,是其最重要的著作。

《沙乡年鉴》记录了作者对自然界中各种生命之间彼此折射辉映的亲知和体悟。文笔优美,思想深邃。被誉为“绿色圣经”。

《像山那样思考》是《沙乡年鉴》中收录的一则随笔

这声狼嚎中究竟隐藏隐藏着怎样的含义?

我们可以听出这声狼嗥中饱含着生命意义和生态价值。狼的消消失意味着某中生存现状吹响了号角,自私的人类付出了生态环境恶化的代价,换取了所谓的物质文明,却留下了一个伤痕累累的地球。狼嗥,是呼唤人与万物之间的平等相处,和谐相处。

我们应如何像大山一样思考人与自然的关系?

山是永恒的,它沉稳、冷峻。阔大包容,是大自然智慧的化身,它深刻而冷静地见证着地球上的一切。像山一样去思考,就是要求我们客观的、从长远出发去思考人鱼自然的关系。

小结

《像山一样思考》带有强烈的生态忧患意识,是作者对人与自然之间关系的一种良好建议,是这种建议的诗意表达,我们要像山那样处理好人与自然之间的关系

平等、和谐

必修一总复习

学习目的 :

1 .品味词的语言,领会词的意境,训练诗

词的阅读方法,提高形象思维能力。

2 .感受毛泽东青年时代的伟大抱负和革命

情怀,学习他的革命精神。

3 .提高朗读能力,背诵全词。

毛泽东,字润之,1893年12月26日生于湖南湘潭韶山冲一个农民家庭。1976年9月9日逝世。伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人、诗人、书法家。

沁园春 长沙

课文小结:

纵观全词,上阕写眼前的景物和心中所思——谁主沉浮;下阕追忆往事,表现青年时代的革命精神和伟大抱负。

毛泽东之所以能在大风大浪中掘起,之所以能成为新中国的伟大领袖,成为一代伟人,跟他少年时就胸怀祖国,有理想、有抱负是分不开的。

词,是我国传统诗歌中的一种特殊体裁,起源于隋唐之际,大盛于宋,随着金元北曲的盛行而衰亡。它原本是配合燕乐曲调的歌辞,在发展过程中渐与音乐分离,成为纯粹的文学样式。初起是称“曲子”、“杂曲子”和“曲子词”,后来也称作“乐府”、“长短句”或“诗余”。

南京大厂高级中学——无语轻狂工作室

我、春天——一片生机

你、四月的阳光——善良、纯洁

我们、岩石、江河—— 相识、相伴

我们——一起奔腾

让我们一起奔腾吧

赞 美 青 春

知人论世

一、了解作者

食指,原名郭路生,1948年出生于一个革命家庭,自幼爱好文学,深受马雅可夫斯基、普希金、莱蒙托夫等人诗歌的影响。“文革”前的1965年开始写作新诗。1967年写下《鱼儿三部曲》 ,《海洋三部曲》、《相信未来》、《这是四点零八分的北京》等均完成于1968年。“文革”中曾在山西插队,后入伍参军。

每首词都有一个曲词名称,叫词牌,词牌决定了这首词的字数、句数和平仄声韵。某些词牌的命名,与创始之作的

内容有关联,但后人倚声或依谱继作,

则不一定受此限制,可以赋词牌本意,

也可以撇开词牌本意自由发挥。词的标

题和词牌有着严格的区别,标题是词的

内容的集中体现,它概括了词的主要内

容。

相信未来

食指

“文革”后期患精神分裂症,1990年4月住进北京福利院,但他即使在精神病院里也未停止工作。

著有诗集《相信未来》、《食指、黑大春抒情诗合集》、《诗探索金库·食指卷》、《食指的诗》等。

2001年4月28日,患有精神分裂症的食指和已故11年的海子被授予第三届人民文学诗歌奖。

二、了解背景

这首诗写于1968年,当时被称作“文化大革命”的红色风暴正席卷神州。工厂停工,学校停课,首都的大街小巷被“串联”的人潮和狂热的口号所淹没。在一片疯狂中,年轻的诗人投进了诗歌的怀抱,写出了一首首抒发真性情的“青春之歌”。这些诗像放飞于心灵之野的金蜂,立刻招引了同龄人兴奋不已的注视,在自由的民间迅即传播。

当蜘蛛网无情地查封了我的炉台 当灰烬的余烟叹息着贫困的悲哀 我依然固执地铺平失望的灰烬 用美丽的雪花写下:相信未来

当我的紫葡萄化为深秋的露水 当我的鲜花依偎在别人的情怀 我依然固执地用凝霜的枯藤 在凄凉的大地上写下:相信未来

我要用手指那涌向天边的排浪 我要用手掌那托住太阳的大海 摇曳着曙光那枝温暖漂亮的笔杆 用孩子的笔体写下:相信未来

冷

冷

暖

体会诗行的多节拍艺术效果

当/ 蜘蛛网/ 无情地/ 查封了/ 我的/ 炉台

当/ 灰烬的/ 余烟/ 叹息着/ 贫困的/ 悲哀

我/ 依然/ 固执地/ 铺平/ 失望的/ 灰烬

用/ 美丽的/ 雪花/ 写下:/ 相信未来

小结

诗人林莽:“《相信未来》是一篇预言性的诗歌力作,当 “文革”的迷雾使人们陷入迷茫和混乱中,人们为命运哀叹时,食指以一个充满希望的光辉命题照亮了前途未卜的命运。”

他的诗歌直接影响了“朦胧派”诗人,如北岛、顾城、舒婷等。

让我们一起奔腾吧

(江河)

疑难妙句

我知道你那善良的愿望/你们原谅的姑娘/原谅的,生活中渐渐迷茫的目光/但是那不能原谅的一切/又尖锐地刺痛你

“你”是一个怎样的形象?为什么?

你和我们都是青春的象征,指年轻有为、有着激情和斗志的青年一代。

江河:原名于友泽,生于 年,北京人。江河的诗歌创作始于上世纪八十年代初,与北岛、顾城、舒婷、杨炼、梁小斌等人构成了中国现代诗歌史上最引人注目的朦胧诗群,是朦胧诗派的代表人物之一。其作品有《纪念碑》、《星星变奏曲》等。其大部分诗作与其他朦胧诗人的作品一样充满了对历史的反思与批判,但他的有些诗作更体现了一种积极的向上的意识,表达了一种对未来美好的无限向往与追求。他甘于寂寞,甘于忘掉诗坛,而诗坛却忘不掉他。他是一个对“大诗人”称号感到有愧而又不应该有愧的现代诗人。

走进作者

1949

主 题

以奔腾的热情

呼唤人民

迎着改革春风

为了美好的生活

共同奋斗!

理解亲情、化解两代间的矛盾、理性地认识读书的苦乐、把握青春生命的真谛 。

我 的 五 样

毕 淑 敏

了解毕淑敏

毕淑敏,女,1952年出生于新疆,中学就读于北京外国语学院附属学校。1969年入伍,在喜马拉雅山、冈底斯山、喀喇昆仑山交汇的西藏阿里高原部队当兵11年。1980年转业回北京。从事医学工作20年后,开始专业写作,共发表作品200万字。曾获庄重文文学奖、小说月报第四、五、六届百花奖、当代文学奖、陈伯吹文学大奖、北京文学奖、昆仑文学奖、解放军文艺奖、青年文学奖、台湾第16届中国时报文学奖、台湾第17届联合报文学奖等各种文学奖30余次。国家一级作家。内科主治医师。北师大文学硕士。

与文本对话

1.从内容上理清文章思路:

以时间顺序按“留”→“弃”→“议”的思路展开全文。

2.从表达方式上理清文章思路:

先叙述描写“留”和“弃”的全过程,后对此过程进行抒情议论。

青年在选择职业时的思考

卡尔·马克思(1818.5.5~1883.3.14),相信大家都不陌生,下面我请同学为我们介绍一下。

马克思是一位伟大的思想家,革命家,科学家,是科学共产主义的创始人,全世界无产阶级的伟大导师。他1818年出生于德国的一个律师家庭,1847年与恩格斯共同起草了《共产党宣言》,写作了《资本论》,构成了马克思主义经济理论体系。

可以说,他一生都在为无产阶级革命事业作奋斗,恩格斯曾说过这样的一句话:马克思的伟大思想“哺育了世界西方和东方两个半球的无产阶级运动”。

遵循什么原则

克服虚荣心

体质

能力

选择什么样的职业

自尊

正确

造福人类

获得教养的途径

赫尔曼·黑塞

介绍作者: 赫尔曼·黑塞 (Hermann Hesse,1877-1962)德国作家。出生于德国西南部的小城卡尔夫的一个牧师家庭。自幼在浓重的宗教气氛中长大,1891年,他通过“邦试”,考入毛尔布隆神学校。由于不堪忍受经院教育的摧残,半年后逃离学校。这期间他游历许多城市,从事过多种职业。 在比较广泛地接受东西方文化熏陶之后,1904年,黑塞发表了长篇小说《彼得·卡门青》,一举成名,从此成为专业作家。

黑塞被称为德国浪漫派最后一位骑士,这说明他在艺术上深受浪漫主义诗歌的影响。他热爱大自然,厌倦都市文明,作品多采用象征手法,文笔优美细腻;由于受精神分析影响,他的作品着重在精神领域里进行挖掘探索,无畏而诚实地剖析内心,因此他的小说具有心理的深度。1946年,"由于他的富于灵感的作品具有遒劲的气势和洞察力,也为崇高的人道主义理想和高尚风格提供一个范例",黑塞获诺贝尔文学奖。

一、黑塞在本文表述的主要观点是什么?

文章认为读书是获得教养的主要途径,赞美了读书的作用,劝说人们用心研读经典作品,在书籍中发现世界,认识社会,完善自我修养。

本文是一篇关于读书的随笔。

作者紧扣研读文学作品是获得教养的主要途径这一观点。

先指出教养是对精神和心灵的完善和追求。

接着论述了阅读的作用,在阐述这一问题时,文章提出获得教养必须以个性或人格的追求为前提,必须进行爱的阅读,敬重知识;接着又从反面论述,剖析一些年轻人轻视读书,追求享乐的现象,指出要提高阅读层次。

从第六段开始,进一步阐述通过阅读经典作品获得教养的必要性,以儿童阅读的不同发展趋向为例,介绍不同层次的两类阅读,通过对比,说明阅读能使人心智成长,能使读者面前的世界变宽。

最后,以个人的阅读体验为例,说明经典作品具有持久的魅力,反复阅读,可以不断有所感悟,有所发现。

文章用的是谈话的方式,以亲身体验告戒读者,既有理性思考,也很有感染力,许多论述充满对读书的感情。

想 北 平 xiangbeiping

老 舍

老舍(1899~1966),原名舒庆春,字舍予,满族。一位京味很浓的现、当代作家。

解放后,曾任中国文联副主席、中国作家协会副主席、中国民间文艺研究会副主席等职。“文化大革命”初期因被迫害而弃世。

老舍作品

长篇小说

《骆驼祥子》

《四世同堂》

剧作

《茶馆》

《龙须沟》

“人民艺术家”

⑴作者笔下的北平有什么特点?

★动中有静 ★

★布局合理★

★贴近自然★

衬托手法:

巴黎热闹 <——> 北平安静

巴黎的布局“比上北平还差点事儿”

美国的橘子 <——> 北京的玉李

2.在这部分里老舍主要采用了哪种创作手法?

幽默诙谐,京腔十足,通俗明白,鲜明生动。

语言特点:

我 心 归 去

韩少功

选材:

在众多繁复的材料中精心选择自己 具有独特感受的东西来表达自己内心最真实的感受。

写法:

1.运用衬托的手法,侧面表现。

2.努力形成自己的语言风格。

⑤有亲友,有过去

①临时的“家”

异乡

故乡

②难耐的冷清

③无聊得发疯

④“移民”的追问

⑥亲切、激动

⑦有血泪、有汗水

⑨ 有幸福

⑧有希望

(空虚)

(幸福)

浮粪四溢

拥挤不堪

阴沉连日

他

乡

故乡

繁华酥骨静谧侵肌幽深奇诡

优美

风雅富贵

贫瘠脏乱

血

泪

汗水

虚空

亲切

激动

对比

无

有

柯灵

情结:

1 心中的感情纠葛;

2 深藏心底的感情。

魂牵梦萦

随时随地

永不褪色

情不自禁

分析引用诗词及用典的作用:

作者叙古写今,纵横捭阖,文气淋漓。文中引用大量的诗文、史料和典故,不仅说明了乡土情结的久远、普遍,根深蒂固,而且还通过它们营造了一个个具体的历史场景,使文章显得更加生动、感人。

作品以 作为线索,由 到 ,由 到 ,将乡土情结升华为 的思想感情。

乡土情结

一、(1-2)解释乡土情结的由来与内涵。

二、(3-5)叙述人们离家的几种情形,并说明乡土情结每个人都会有,但它往往在人远离故乡时表现得更为强烈。

三、(6)在叙述了因各种原因而造成的离家之后,重新回到对乡土情结的探讨上。

四、(7)对乡土情结作新的阐释。

故园之思

“小家”

“大家”

“离家”

“归家”

爱国主义

前方

曹文轩

本文的中的摄影画面展示的是一辆破旧简陋的汽车,车中是几位神态各异的旅客,其中给人印象最深的是一位男子,他手托下巴,望向窗外,眼中流露出处于艰难旅程中的人的惶惑与茫然。

人

有

克

制

不

住

的

离

家

的

欲

望

迁徙的习性

外界的诱惑

出于无奈

理想的召唤

回到摄影作品上来。由“前方”到“路”到“汽车’,完成了从联想到摄影作品的思维过程

人生实质上是一场苦旅

①路途上的苦不堪言体现在什么地方?

②为什么有的人坐在豪华的游艇上,舒适的飞机中在作者看来也是一场苦旅?是从什么角度观照的?

具象化

抽象化

精神苦旅

曹文轩

钱钟书

丰子凯

苦:

人的悲剧性实质

不完全在于 ……

而在于……

不可避免在于……

更在于……

无家

离家

想家

无法还家

小结:

人有克制不住的离家的欲望

人生实质上是一场苦旅

人的悲剧性实质

人 远 行 的 积 极 意 义 在 于 ——

向着梦中的远方,去寻找自己的精神家园。

“家”

是精神的归宿,精神的栖息之所。

“前方”

是理想,是精神的目的地;

“路”

是人生的征途,是追求理想的过程。

今生今世的证据

刘亮程

刘亮程,1962年生于新疆沙湾县沙漠边缘的一个小村庄,在那里度过童年和青年时期。种过地,当过十几年乡农机管理员。劳动之余写点文字,几乎所有文字都在写自己生活多年的一个村子。在这个村子里,房子被风吹旧,太阳将人晒老,所有树木都按自然的意志生叶展枝。他在不慌不忙中努力接近一种自然生存。

自2000年起,刘亮程的散文在全国引起巨大反响,多家报刊对其作品都作了隆重介绍,作者本人亦一鸣惊人,被誉为“20世纪中国最后一位散文家”和“乡村哲学家”。作品有散文集《一个人的村庄》、《风中的院门》,长篇小说《虚土》。

作者今生今世的证据证明了:

A.生命存在的痕迹

B.内心的生存

本文最大的写作特色是什么?

本文在写作上的一个明显是对场景细腻的描写,这种描写是浸透了作者的感觉的,它表明,物与场景总是个人化的,是人感觉的延伸,它成了他生命中的一部分,比如“一场一场的风吹倒旧墙、刮破院门,穿过一个人慢慢松开的骨缝”,“地深处的大风”,“更黑,更猛,朝着相反的方向,刮动万物的骨骸和根须”,“恒久明亮的月光”,“它一夜一夜地已经照透墙、树木和道路,把银白的月辉渗浸到事物的背面”,这些对物的记忆显然是非常个人化的,换言之,故乡对人的意义并不是雷同的。这是故乡对每一个人来说都存着不可替代的意义的道理所在。

江 南 的 冬 景

郁达夫

郁达夫原名郁文,字达夫,浙江富阳人,1911年起开始创作旧体诗,并向报刊投稿。1912年考入之江大学预科,因参加学潮被校方开除。1914年7月入东京第一高等学校预科后开始尝试小说创作。1919年人东京帝国大学经济学部。1921年6月,与郭沫若、成仿吾、张资平等人酝酿成立了新文学团体创造社。7月,第一部短篇小说集《沉沦》问世,在当时产生很大影响。

“一切景语皆情语”,从中我们可以看出作者的情感是怎样的?表现了他怎样的心境?

情感:在江南冬景中的喜悦之情,对 生活,对大自然的热爱之情 。

心境:悠闲、洒脱。

.运用比较写法突出景物的特点。

.融进自己的个性感受。

3.多引用诗句,虚实结合,使文章充满诗情画意。

西地平线上

高建群

二、作者简介:

高建群,新时期重要的西部小说家,作品《最后的匈奴》被称为“陕北史诗”。

散文作品 《成吉思汗的上帝之鞭》荣获了中国散文随笔最高奖——“首届郭沫若文学奖”。批评家认为,高建群的创作,具有古典精神和史诗风格,是中国文坛罕见的一位具有崇高感和理想主义色彩的写作者。

高建群

文眼:

文脉:

世间有大美

1.我见过许多次落日,这里只简约地记述三次。

2.第二个带给我巨大影响和深刻记忆的,是罗布淖尔荒原上的落日。

3、我要告诉你的第三次日落,是我在阿勒泰草原遇到的。

4.这是我三次见到西地平线上落日的情况。

三次落日小结:课文写了三次落日,但我们并没有感到一丝枯燥,这是因为每次落日都是有变化的,三次落日一次比一次热烈,一次比一次壮阔,由静态美到动态美,由恍若梦境的一瞬到“挥舞魔杖”让人深感自我平庸的“惊世骇俗”,作者展示了一幅又一幅奇幻的画面。

地点 颜色 形态 感受

定西高原 春联的红 勒勒车的轮子 惊呆了 恍若一场梦

罗布淖尔荒原 灰白色→血红 硬币→一轮 震撼 像在画中

阿勒泰草原 热烈的炫目的夸张的红 在云背后挥舞着魔杖 惊骇 向红光走去

第一次落日是一种壮烈奔放之美,是一种自然界中生命力的涌动;

第二次落日则是死亡前的精神写照,庄严、肃穆、神圣、悲剧感。是一种崇高的美;

第三次落日带有一种历史的沧桑之感,原来在落日下,历史里竟有那么多让人惊骇的故事。

神的一滴

梭罗

神 的一滴

梭罗(1817--1862)

美国著名作家、思想家。超验主义(强调直觉作用,对纯朴的农村生活、丰富深邃的大自然、荒芜人烟的旷野丛林一往情深)的中心人物之一。毕业于哈佛大学。

梭罗生性独立高洁,一生憎恶强暴不公,同情贫苦大众。他与孤独结伴,常常是一个人。1845-1847年隐居山林,1854出版了《瓦尔登湖》。

“神的一滴”的命名十分恰切地概括了整篇文字所反复渲染的瓦尔登湖的特性,画龙点睛,意味悠长。 对工业文明所侵蚀污染的灵魂具有无上的洁净作用。

神的一滴

第1段

对湖光山色的礼赞

第2段

进一步描述生态的行为及其恶果

作者荡舟湖上,引导人们进入一个真实的瓦尔登湖中

第3段

第4段

第6段

第5段

写出了瓦尔登湖的坚韧和顽强

回溯瓦尔登湖诞生的历史,赞美瓦尔登湖的博大永恒

将瓦尔登湖在现代生活中的灵魂荡涤效果上升到无比崇高的地位。

阅读本文,它那清新朴素的文字所展现的迷人风光和作者的宁静心境,使我们的心灵顿时离却尘世的喧嚣,减轻甚至消除我们生存的疲惫,使我们在人与自然和谐相处的美丽描绘中重新获得生活智慧的启迪,重新找回灵魂安宁的居所。

奥尔多·利奥波德

作者简介:

“近代环保之父”——奥尔多·利奥波德(1887—1948) 美国作家,生态学家,土地伦理学家。这位被称为美国环境伦理的播种者,一生共出版三部书和五百多篇文章。1949年,《沙乡年鉴》出版,是其最重要的著作。

《沙乡年鉴》记录了作者对自然界中各种生命之间彼此折射辉映的亲知和体悟。文笔优美,思想深邃。被誉为“绿色圣经”。

《像山那样思考》是《沙乡年鉴》中收录的一则随笔

这声狼嚎中究竟隐藏隐藏着怎样的含义?

我们可以听出这声狼嗥中饱含着生命意义和生态价值。狼的消消失意味着某中生存现状吹响了号角,自私的人类付出了生态环境恶化的代价,换取了所谓的物质文明,却留下了一个伤痕累累的地球。狼嗥,是呼唤人与万物之间的平等相处,和谐相处。

我们应如何像大山一样思考人与自然的关系?

山是永恒的,它沉稳、冷峻。阔大包容,是大自然智慧的化身,它深刻而冷静地见证着地球上的一切。像山一样去思考,就是要求我们客观的、从长远出发去思考人鱼自然的关系。

小结

《像山一样思考》带有强烈的生态忧患意识,是作者对人与自然之间关系的一种良好建议,是这种建议的诗意表达,我们要像山那样处理好人与自然之间的关系

平等、和谐