六年级上册数学教案 分数与分数相乘 苏教版

文档属性

| 名称 | 六年级上册数学教案 分数与分数相乘 苏教版 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 6.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-06-13 07:48:12 | ||

图片预览

文档简介

《分数乘分数》教学设计

教学内容:

苏教版义务教育教科书《数学》六年级上册第34—35页例4—5、试一试和练一练,第37页练习六第1—5题。

教学目标:

1. 使学生知道分数乘分数的计算法则也适用于整数和分数相乘,把分数乘法统一成一个法则。进一步巩固分数乘法的计算法则。

2、使学生经历解决问题的探索过程,进一步培养观察、比较、分析、推理的能力,体验数学学习的乐趣。

教学重点:

探索并掌握分数乘分数的计算方法,能正确计算。

教学难点:

理解分数乘分数的算理。

教学过程:

一、复习旧知,引入新课

1.复习旧知。

师:之前我们已经学过了很多与分数有关的知识。下面老师来考考大家,请看大屏幕。只列式,不计算:

1、12的 是多少?

生:12×

2、150厘米的是多少厘米?

生:150×

师:这两题为什么都可以用乘法来计算呢?

生:因为求一个数的几分之几是多少,可以用乘法来计算。

师:(投影出示) 的 是多少?怎么列式?

生: ×

师:为什么还可以用乘法列式?

生:因为这两题都是求一个数的几分之几是多少?只不过上一题是整数的几分之几,而这一题是分数的几分之几。

进一步明确:求一个分数的几分之几是多少,也可以用乘法计算。(师板书出算式: × )(揭题)

【设计意图:所有学习的发生,都应该建立在学生的最近发展区和熟悉的知识背景下,巧妙地实现新旧知识间的迁移,虽然由整数变成了分数,但解决问题的方法不变,学生自然也会借助于旧知识来思考新问题,并在新旧知识衔接点处思考、交流、顿悟。】

二、理解意义,推导算法

(一)、动手操作,初步感知

师: × 等于多少呢?

生: × =

1、教师设疑:有没有什么办法证明等于?

2、引导画图:

(1)统一:要表示出 的 是多少?应该先表示出哪个分数?怎么表示?

生:先表示出,平均分成2份,涂一份。

师:出示三种不同的画法,但是为了便于交流我们统一横着画折痕。

(2)表示 的

提问:接下来我们要表示什么了?

生:要表示

追问:是表示谁的?

明确:(指着算式)对,接下来我们要表示的是 的 。先由学生口述分的过程,再让学生在纸上独立表示。

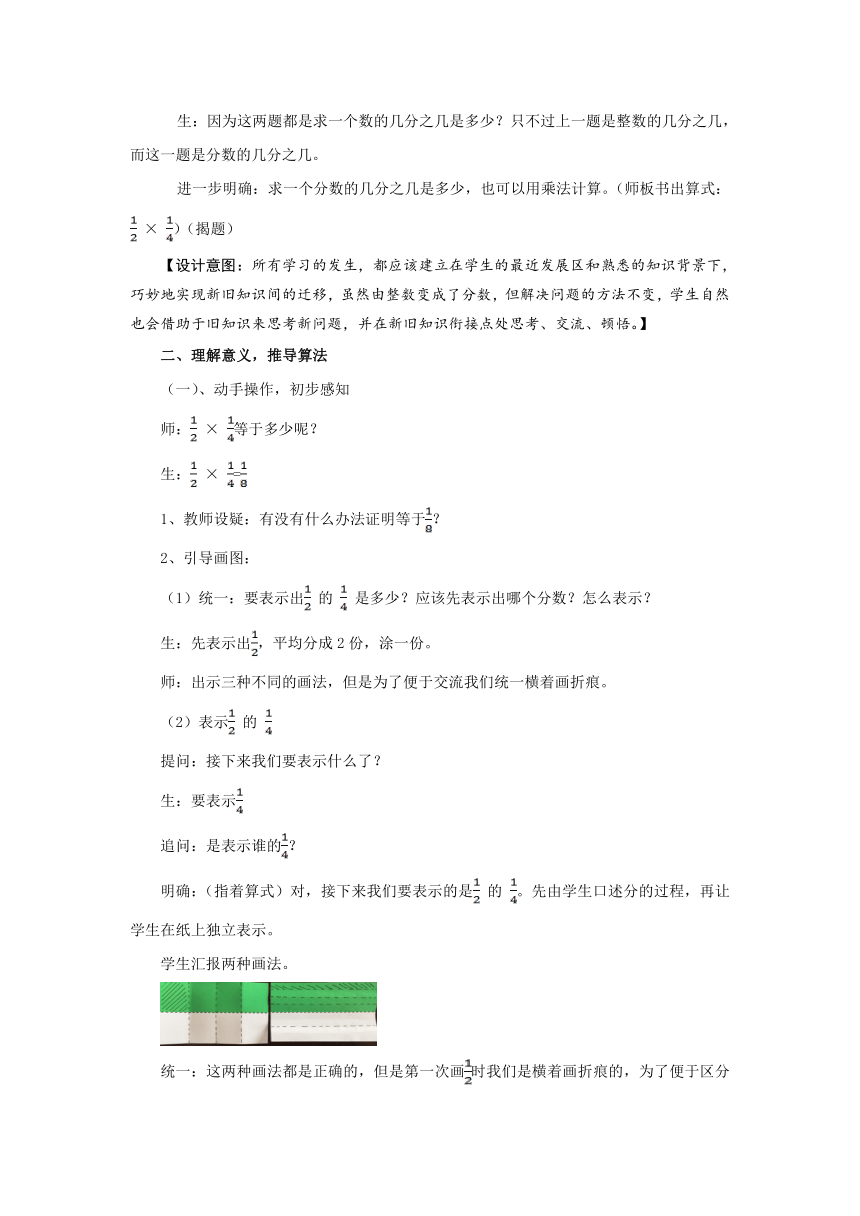

学生汇报两种画法。

统一:这两种画法都是正确的,但是第一次画时我们是横着画折痕的,为了便于区分第二次我们统一竖着画。

3、回顾操作:刚才我们是怎么画图的?是谁的?是谁的?

4、提炼意义: × 就是求 的 是多少?

5、教师质疑:现在 的 已经画出来了,就是这块画斜线的部分。明明是 ,为什么你们说结果是呢?(因为整张纸是单位“1”)

追问:怎样能很清晰的看出来是8份中的1份?(把折痕延长下来)

6、教师小结:把长方形纸看作单位“1”,我们先找到了长方形纸的,然后再将这平均分成4份,其中一份就是 的 ,也就是这张纸的。

【设计意图:理解分数与分数相乘的意义是教学难点。教学中借助图形的直观,逐步引导学生在长方形纸上表示二分之一和四分之一,通过不断地追问、质疑、交流,初步形成对分数乘法意义的认识。】

(二)再次操作,加深认识

1.设疑: × 等于多少呢?

(1) 的 表示什么意思?(求 的 是多少?)

(2)你能用长方形纸折一折、画一画,表示出 的 是多少吗?

(3)同桌合作,全班交流。汇报展示

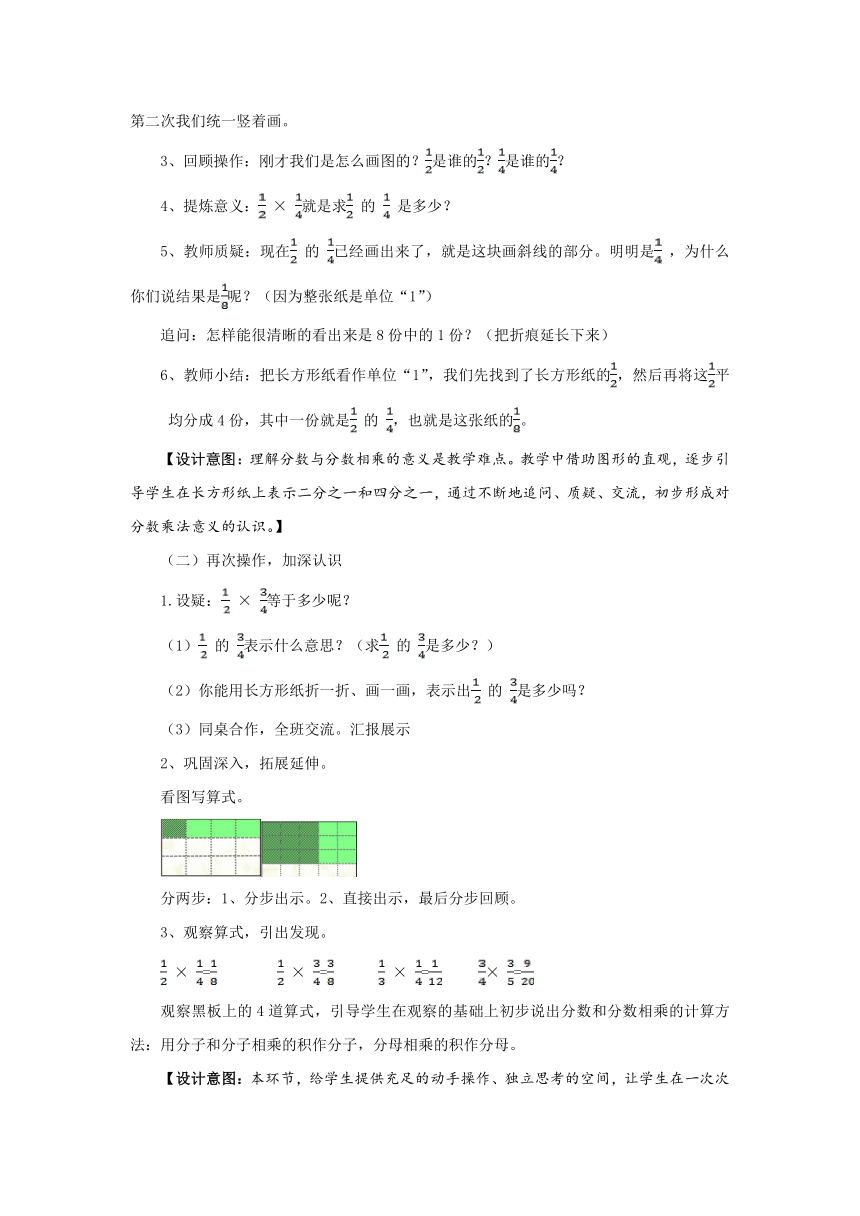

2、巩固深入,拓展延伸。

看图写算式。

分两步:1、分步出示。2、直接出示,最后分步回顾。

3、观察算式,引出发现。

× = × = × = × =

观察黑板上的4道算式,引导学生在观察的基础上初步说出分数和分数相乘的计算方法:用分子和分子相乘的积作分子,分母相乘的积作分母。

【设计意图:本环节,给学生提供充足的动手操作、独立思考的空间,让学生在一次次自主探究、合作交流中进一步巩固分数与分数相乘的意义,为算法的建构奠定了基础。】

三、组织探究,图形究理

谈话:从四道算式观察得到的发现,是否适用于所有的例子呢?这时的结论只能看作是一个猜想。猜想需要验证,要验证猜想是否正确,你认为应该怎么办?(举例验证)

1.以形表数,得出结果。

课件出示四幅图,根据乘法算式在图中画斜线表示计算结果。作业纸上完成。

教师巡视,挑选作业,汇报交流。

2.组织探究,明了算理。

深入揭示图形与算式的关系,深刻理解分数乘分数的算理。

师:观察这四幅图,有什么相同的地方?又有什么不同的地方?(小组交流发现)

生:都平均分成15份。

师:15份可以怎么数?

生:都是3行5列,3×5=15

师:哪不同呢?

生:斜线部分不同

师:为什么斜线部分不同呢?

生:因为第二个分数的分子不同,所以画斜线的也不同。

师:(手指算式和图,带领学生一起看)第一幅图斜线部分是1个2格,第二幅图是2个2格,可以列式:2×2,第三幅图是3个2格,可以列式:2×3,第四幅图是4个2格,可以列式:4×2。

师:分母相乘的积在图中表示什么呢?

生:表示把这个图形平均分成的总份数

师:分子相乘的积在图中又表示什么呢?

生:表示斜线部分,也就是有这样的几份。

回顾复习:

师:4乘5的积在图中表示什么?

生:表示把这个图形平均分成了20份。

师:3乘3的积在图中表示什么?

生:表示有这样的9份。

3、拓展延伸、完善分数乘分数的范围

谈话:我们刚才研究的都是真分数相乘,确实符合你们的发现,如果与假分数相乘呢?

出示:×=

生:,分母是3×5=15,分子是2×6=12。

师:对不对呢?我们再用画图的方法来验证下。动态逐步出示图(×……,要表示×,怎么办呢?

生:再画一个一样的长方形,涂一个2格,变成6个2格(6份)。

师:15在图中表示什么?(强调:这里是把一个长方形看作单位“1”。)

生:平均分的份数

师:12在图中又表示什么呢?

生:表示有这样的12份。

师:符合你们的发现吗?

生:符合。

师:如果是×呢?怎么画图表示?

生:再往后涂2个2格(2份),也就是9份,所以答案是

师:与假分数相乘,符合你们的发现吗?

生:符合

师:带分数还需要研究吗?

生:不需要,因为带分数可以化成假分数

总结:刚才我们研究的真分数乘真分数,真分数乘假分数,都符合你们的发现,通过观察发现在这个计算过程中,分母乘分母算的是把整张纸(单位“1”)一共平均分了多少小份,分子乘分子算的是一共取了多少小份,看来这个计算的过程,就是我们画图的过程,那么现在你觉得这样算有道理吗?(有),现在谁再来说一说分数乘分数该怎样计算?

生:用分子和分子相乘的积作分子,分母相乘的积作分母。 (同桌互说)

4.指导写法。

完整示范分数乘分数的格式要求,并强调要先约分再计算。

谈话:这里的,还可以写成,怎么写呢?师板书:

提醒约分后的数字要在原数字的正上方或正下方,以后我们计算也要养成先约分再计算的好习惯。

【设计意图:在交流中归纳总结方法:分数和分数相乘,用分子相乘的积作分子,分母相乘的积作分母计算方法的习得是学生经历了猜想、验证、观察比较、概括归纳等一系列的数学思维活动后得出的,教师在活动中适时引导,学生则主动建构,在这个过程中学生的自主学习能力得到了发展,也体验到了数学学习的乐趣。

明白道理比记住结论更重要。在学生得出真分数与真分数相乘计算方法之后,教师通过设问:真分数与假分数相乘呢?引导更深思考,完善分数乘分数的范围。把学生思维推向了更为深入、全面的层面。同时将抽象的算理与直观的演示完美结合,让学生对计算方法背后蕴含的道理的认识更加清晰化。】

四、巩固提升

1. 第34页试一试。

2.抢答练习。

其中这题学生抢答可以填:×=

师:约分后怎么写?

生:7×=

相机揭示:分数乘整数与分数乘分数在计算方法上的联系。明确:分数和分数相乘的计算方法适用于分数和整数相乘。

3.生活应用。介绍学校、操场、蝶园广场三者占地面积之间的关系,再次巩固分数乘整数与分数乘分数。

【设计意图:通过练习,一方面使学生探究发现的方法得到及时巩固和应用。另一方面,使学生在计算过程中明确分数乘分数也可以先约分再乘,这样计算比较简便,同时把分数乘分数和分数乘整数集中呈现,加强他们之间的对比与联系,使计算方法进一步统一起来。】

五、全课总结、评价提升。

通过今天的学习,你有什么收获和体会?

生1:我知道了分数乘分数的计算法则,就是用分子和分子相乘的积作分子,分母相乘的积作分母。

师:我们是怎样得到分数乘分数的法则的?

生1:根据已有的四道算式,观察对比、交流发现——提出猜想——举例验证、图形究理——得到结论。

生2:要养成先约分再计算的好习惯,这样可以使计算变得更简便。

生3:分数和分数相乘的计算方法也适用于分数和整数相乘。其中的整数可以看成分母是1的分数。

…………

总结:今天我们利用画图的方法,把“数”和“形”结合在一起,不仅探究出了分数乘分数的计算方法(齐读法则),而且通过图形还明白了这样算的道理。

【设计意图:数学思想方法的提升及数学活动经验的积累离不开反思,没有“回头看”的反思过程,数学方法就像珍珠遗落在茫茫大海中。通过对所学知识的归纳梳理,可以进一步巩固和加深学生对分数乘分数意义及算理的理解。】

教学内容:

苏教版义务教育教科书《数学》六年级上册第34—35页例4—5、试一试和练一练,第37页练习六第1—5题。

教学目标:

1. 使学生知道分数乘分数的计算法则也适用于整数和分数相乘,把分数乘法统一成一个法则。进一步巩固分数乘法的计算法则。

2、使学生经历解决问题的探索过程,进一步培养观察、比较、分析、推理的能力,体验数学学习的乐趣。

教学重点:

探索并掌握分数乘分数的计算方法,能正确计算。

教学难点:

理解分数乘分数的算理。

教学过程:

一、复习旧知,引入新课

1.复习旧知。

师:之前我们已经学过了很多与分数有关的知识。下面老师来考考大家,请看大屏幕。只列式,不计算:

1、12的 是多少?

生:12×

2、150厘米的是多少厘米?

生:150×

师:这两题为什么都可以用乘法来计算呢?

生:因为求一个数的几分之几是多少,可以用乘法来计算。

师:(投影出示) 的 是多少?怎么列式?

生: ×

师:为什么还可以用乘法列式?

生:因为这两题都是求一个数的几分之几是多少?只不过上一题是整数的几分之几,而这一题是分数的几分之几。

进一步明确:求一个分数的几分之几是多少,也可以用乘法计算。(师板书出算式: × )(揭题)

【设计意图:所有学习的发生,都应该建立在学生的最近发展区和熟悉的知识背景下,巧妙地实现新旧知识间的迁移,虽然由整数变成了分数,但解决问题的方法不变,学生自然也会借助于旧知识来思考新问题,并在新旧知识衔接点处思考、交流、顿悟。】

二、理解意义,推导算法

(一)、动手操作,初步感知

师: × 等于多少呢?

生: × =

1、教师设疑:有没有什么办法证明等于?

2、引导画图:

(1)统一:要表示出 的 是多少?应该先表示出哪个分数?怎么表示?

生:先表示出,平均分成2份,涂一份。

师:出示三种不同的画法,但是为了便于交流我们统一横着画折痕。

(2)表示 的

提问:接下来我们要表示什么了?

生:要表示

追问:是表示谁的?

明确:(指着算式)对,接下来我们要表示的是 的 。先由学生口述分的过程,再让学生在纸上独立表示。

学生汇报两种画法。

统一:这两种画法都是正确的,但是第一次画时我们是横着画折痕的,为了便于区分第二次我们统一竖着画。

3、回顾操作:刚才我们是怎么画图的?是谁的?是谁的?

4、提炼意义: × 就是求 的 是多少?

5、教师质疑:现在 的 已经画出来了,就是这块画斜线的部分。明明是 ,为什么你们说结果是呢?(因为整张纸是单位“1”)

追问:怎样能很清晰的看出来是8份中的1份?(把折痕延长下来)

6、教师小结:把长方形纸看作单位“1”,我们先找到了长方形纸的,然后再将这平均分成4份,其中一份就是 的 ,也就是这张纸的。

【设计意图:理解分数与分数相乘的意义是教学难点。教学中借助图形的直观,逐步引导学生在长方形纸上表示二分之一和四分之一,通过不断地追问、质疑、交流,初步形成对分数乘法意义的认识。】

(二)再次操作,加深认识

1.设疑: × 等于多少呢?

(1) 的 表示什么意思?(求 的 是多少?)

(2)你能用长方形纸折一折、画一画,表示出 的 是多少吗?

(3)同桌合作,全班交流。汇报展示

2、巩固深入,拓展延伸。

看图写算式。

分两步:1、分步出示。2、直接出示,最后分步回顾。

3、观察算式,引出发现。

× = × = × = × =

观察黑板上的4道算式,引导学生在观察的基础上初步说出分数和分数相乘的计算方法:用分子和分子相乘的积作分子,分母相乘的积作分母。

【设计意图:本环节,给学生提供充足的动手操作、独立思考的空间,让学生在一次次自主探究、合作交流中进一步巩固分数与分数相乘的意义,为算法的建构奠定了基础。】

三、组织探究,图形究理

谈话:从四道算式观察得到的发现,是否适用于所有的例子呢?这时的结论只能看作是一个猜想。猜想需要验证,要验证猜想是否正确,你认为应该怎么办?(举例验证)

1.以形表数,得出结果。

课件出示四幅图,根据乘法算式在图中画斜线表示计算结果。作业纸上完成。

教师巡视,挑选作业,汇报交流。

2.组织探究,明了算理。

深入揭示图形与算式的关系,深刻理解分数乘分数的算理。

师:观察这四幅图,有什么相同的地方?又有什么不同的地方?(小组交流发现)

生:都平均分成15份。

师:15份可以怎么数?

生:都是3行5列,3×5=15

师:哪不同呢?

生:斜线部分不同

师:为什么斜线部分不同呢?

生:因为第二个分数的分子不同,所以画斜线的也不同。

师:(手指算式和图,带领学生一起看)第一幅图斜线部分是1个2格,第二幅图是2个2格,可以列式:2×2,第三幅图是3个2格,可以列式:2×3,第四幅图是4个2格,可以列式:4×2。

师:分母相乘的积在图中表示什么呢?

生:表示把这个图形平均分成的总份数

师:分子相乘的积在图中又表示什么呢?

生:表示斜线部分,也就是有这样的几份。

回顾复习:

师:4乘5的积在图中表示什么?

生:表示把这个图形平均分成了20份。

师:3乘3的积在图中表示什么?

生:表示有这样的9份。

3、拓展延伸、完善分数乘分数的范围

谈话:我们刚才研究的都是真分数相乘,确实符合你们的发现,如果与假分数相乘呢?

出示:×=

生:,分母是3×5=15,分子是2×6=12。

师:对不对呢?我们再用画图的方法来验证下。动态逐步出示图(×……,要表示×,怎么办呢?

生:再画一个一样的长方形,涂一个2格,变成6个2格(6份)。

师:15在图中表示什么?(强调:这里是把一个长方形看作单位“1”。)

生:平均分的份数

师:12在图中又表示什么呢?

生:表示有这样的12份。

师:符合你们的发现吗?

生:符合。

师:如果是×呢?怎么画图表示?

生:再往后涂2个2格(2份),也就是9份,所以答案是

师:与假分数相乘,符合你们的发现吗?

生:符合

师:带分数还需要研究吗?

生:不需要,因为带分数可以化成假分数

总结:刚才我们研究的真分数乘真分数,真分数乘假分数,都符合你们的发现,通过观察发现在这个计算过程中,分母乘分母算的是把整张纸(单位“1”)一共平均分了多少小份,分子乘分子算的是一共取了多少小份,看来这个计算的过程,就是我们画图的过程,那么现在你觉得这样算有道理吗?(有),现在谁再来说一说分数乘分数该怎样计算?

生:用分子和分子相乘的积作分子,分母相乘的积作分母。 (同桌互说)

4.指导写法。

完整示范分数乘分数的格式要求,并强调要先约分再计算。

谈话:这里的,还可以写成,怎么写呢?师板书:

提醒约分后的数字要在原数字的正上方或正下方,以后我们计算也要养成先约分再计算的好习惯。

【设计意图:在交流中归纳总结方法:分数和分数相乘,用分子相乘的积作分子,分母相乘的积作分母计算方法的习得是学生经历了猜想、验证、观察比较、概括归纳等一系列的数学思维活动后得出的,教师在活动中适时引导,学生则主动建构,在这个过程中学生的自主学习能力得到了发展,也体验到了数学学习的乐趣。

明白道理比记住结论更重要。在学生得出真分数与真分数相乘计算方法之后,教师通过设问:真分数与假分数相乘呢?引导更深思考,完善分数乘分数的范围。把学生思维推向了更为深入、全面的层面。同时将抽象的算理与直观的演示完美结合,让学生对计算方法背后蕴含的道理的认识更加清晰化。】

四、巩固提升

1. 第34页试一试。

2.抢答练习。

其中这题学生抢答可以填:×=

师:约分后怎么写?

生:7×=

相机揭示:分数乘整数与分数乘分数在计算方法上的联系。明确:分数和分数相乘的计算方法适用于分数和整数相乘。

3.生活应用。介绍学校、操场、蝶园广场三者占地面积之间的关系,再次巩固分数乘整数与分数乘分数。

【设计意图:通过练习,一方面使学生探究发现的方法得到及时巩固和应用。另一方面,使学生在计算过程中明确分数乘分数也可以先约分再乘,这样计算比较简便,同时把分数乘分数和分数乘整数集中呈现,加强他们之间的对比与联系,使计算方法进一步统一起来。】

五、全课总结、评价提升。

通过今天的学习,你有什么收获和体会?

生1:我知道了分数乘分数的计算法则,就是用分子和分子相乘的积作分子,分母相乘的积作分母。

师:我们是怎样得到分数乘分数的法则的?

生1:根据已有的四道算式,观察对比、交流发现——提出猜想——举例验证、图形究理——得到结论。

生2:要养成先约分再计算的好习惯,这样可以使计算变得更简便。

生3:分数和分数相乘的计算方法也适用于分数和整数相乘。其中的整数可以看成分母是1的分数。

…………

总结:今天我们利用画图的方法,把“数”和“形”结合在一起,不仅探究出了分数乘分数的计算方法(齐读法则),而且通过图形还明白了这样算的道理。

【设计意图:数学思想方法的提升及数学活动经验的积累离不开反思,没有“回头看”的反思过程,数学方法就像珍珠遗落在茫茫大海中。通过对所学知识的归纳梳理,可以进一步巩固和加深学生对分数乘分数意义及算理的理解。】