2021-2022学年高中历史人教统编版必修中外历史纲要上册第1课 中华文明的起源与早期国家课件(47张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中历史人教统编版必修中外历史纲要上册第1课 中华文明的起源与早期国家课件(47张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-14 23:23:22 | ||

图片预览

文档简介

第1课《中华文明的起源与早期国家》

《中外历史纲要》(上)

内容提纲

实践中完善:领悟教材意,浇铸文明魂

最深的感受:教学实践后的收获与体会

最初的尝试:教学设计中的困惑与不足

一、最初的尝试:困难与困惑

教学立意难

时间跨度长

内容概念多

一、最初的尝试:存在问题

根本问题:还在用旧观念、旧思维、旧习惯来教新教材

主要问题:讲解为主、平均用力、思辨不足、非常传统

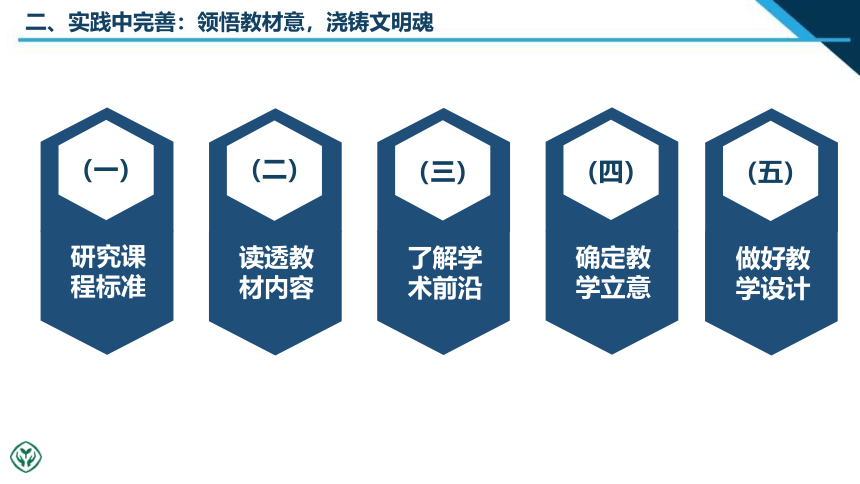

二、实践中完善:领悟教材意,浇铸文明魂

读透教材内容

了解学术前沿

(一)

研究课程标准

确定教学立意

做好教学设计

(二)

(三)

(四)

(五)

(一)研究课程标准

通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

—— 《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》

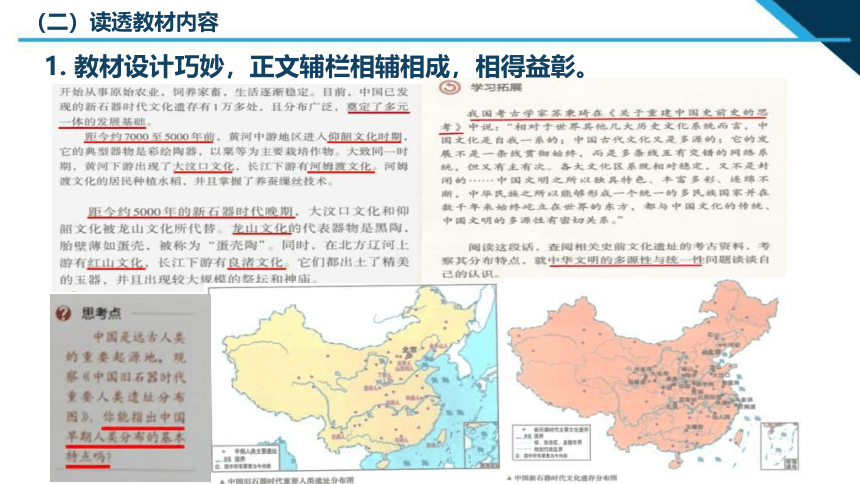

(二)读透教材内容

本课正文设有3个目,分别为“石器时代的古人类和文化遗存”“从部落到国家”“商和西周”;为了辅助正文学习,还设置了14个栏目和10组图片。教材围绕唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀5个方面的核心素养,总体安排、各有侧重地进行内容和栏目设计,设置合理,构思巧妙,匠心独运,全面落实历史学科核心素养培养要求。

(二)读透教材内容

1. 教材设计巧妙,正文辅栏相辅相成,相得益彰。

(二)读透教材内容

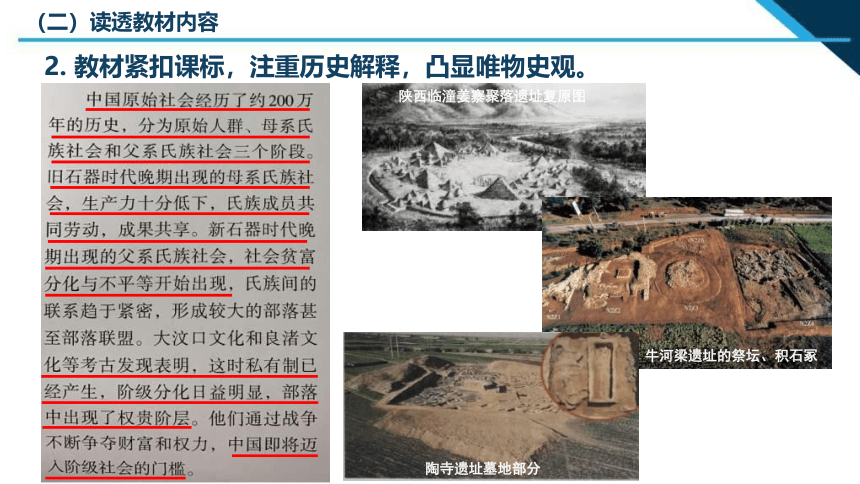

2. 教材紧扣课标,注重历史解释,凸显唯物史观。

陕西临潼姜寨聚落遗址复原图

牛河梁遗址的祭坛、积石冢

陶寺遗址墓地部分

(二)读透教材内容

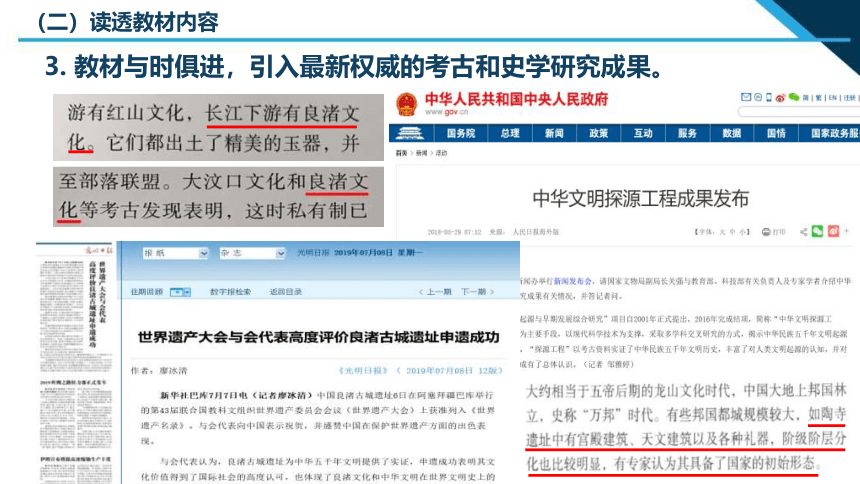

3. 教材与时俱进,引入最新权威的考古和史学研究成果。

(二)读透教材内容

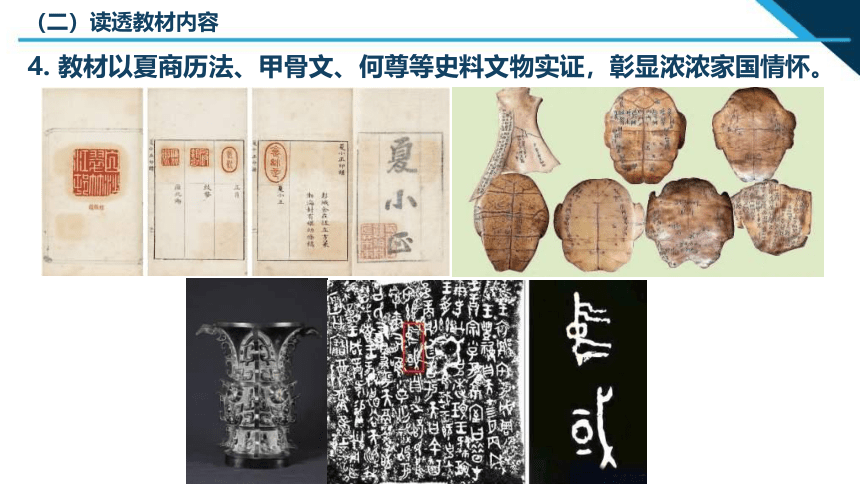

4. 教材以夏商历法、甲骨文、何尊等史料文物实证,彰显浓浓家国情怀。

(三)了解学术前沿

(四)确定教学立意—— 1.明确培养目标,做好宏观定位

一是以立德树人为根本任务。即全面贯彻党的教育方针,切实落实立德树人的根本任务,坚持育人为本、德育为先,使历史教育成为形成和发展社会主义核心价值观的重要途径。

二是坚持正确的思想导向和价值判断。不断增强学生对伟大祖国的认同,对中华民族的认同,对中华文化的认同,对中国共产党的认同,对中国特色社会主义道路的认同。

三是以培养和提高学生的历史学科核心素养为目标。使学生通过历史课程的学习逐步形成具有历史学科特征的正确价值观、必备品格与关键能力。

(四)确定教学立意—— 1.明确培养目标,做好宏观定位

基于这一认识,我们将本课的教学立意确定为“中华文明多元一体与人类早期国家治理的探索”,围绕中华文明的基础、诞生、发展和贡献等问题展开,运用唯物史观说明中华文明在多源、包容的基础上形成多元一体的特点,夯实中华民族5000多年文明史理念,认识中华民族早期国家治理的探索在中华民族发展和人类文明史上的地位,从而落实学科核心素养,厚植学生家国情怀。

(四)确定教学立意—— 2. 体现中外关联,突出中国视角

我们是中国人,只有在中国史里来认识我们自己。不仅要认识我们的以往,并要认识我们的将来。若非研究历史,即无从得此认识。

——钱穆《中国历史研究法》

民族的才是世界的,民族必须放在世界中去看。

——中国史学会会长李捷

中国视角与中国立场是必不可少的。我们固然要学习世界历史知识,加深对外部世界的了解,但又需要从中国视角和中国立场观察世界、讲述世界历史,需要秉持正确的态度和原则,不能生搬硬套、削足适履,而应从本国本民族出发,坚持取长补短、为我所用的原则,从人类文明成果中汲取智慧。

——国家教材委员会委员、历史专家委员会主任马敏

(四)确定教学立意—— 2. 体现中外视角,突出中国视角

历史研究是一切社会科学的基础……希望我国广大历史研究工作者继承优良传统,整合中国历史、世界历史、考古等方面研究力量,……总结历史经验,揭示历史规律,把握历史趋势,加快构建中国特色历史学学科体系、学术体系、话语体系。

——习近平致中国社会科学院中国历史研究院成立的贺信

(五)做好教学设计

(五)做好教学设计

1.新课导入

在世界范围内,关于文明的定义有上百种之多,具体到社会发展史角度,就是指人类社会何时进入到国家形态。

——摘自《中华文明探源工程成果集萃》

2. 旧石器时代的古人类

3. 新石器时代的人类遗存及中华文明起源的特点

生产生活方面特点:

从数量和分布区域看:

数量多

多源性 统一性

多元一体

分布广

打磨石器,使用陶器

原始农业,饲养家畜

修建村落,逐渐稳定

不同地区各具特色

中华文明起源的特点:

开放性 包容性

4. 私有制、阶级、国家的产生

山东潍坊姚官庄出土的

龙山文化时期黑陶高柄杯

山东日照市东海峪出土的

龙山文化时期黑陶高柄杯

良渚文化新地里

遗址出土的石犁

良渚文化莫角山遗址

出土的炭化稻谷

良渚文化高等级贵族墓葬反山M12

良渚文化平民墓葬卞家山 M61

红山文化末期辽宁朝阳半拉山墓地,极其珍贵的玉龙、石钺等,本次考古出土的文物男性化特征明显。

4. 私有制、阶级、国家的产生

4. 私有制、阶级、国家的产生

4. 私有制、阶级、国家的产生

红山文化牛河梁遗址的祭坛、积石冢

凌家滩墓葬 M23共出土玉器 200 件

大汶口文化遗址出土玉串饰

红山文化遗址出土的碧玉 C 形龙和玉猪龙

良渚文化遗址出土的玉琮王

4. 私有制、阶级、国家的产生

良渚古城城墙分布范围示意图

良渚文化稻田遗迹

4. 私有制、阶级、国家的产生

4. 私有制、阶级、国家的产生

2019年7月6日,在阿塞拜疆首都巴库举行的第43届世界遗产大会上,世界遗产委员会认为:“良渚古城遗址展现了一个存在于中国新石器时代晚期的以稻作农业为经济支撑、并存在社会分化和统一信仰体系的早期区域性国家形态。”

——摘自王巍:《中华5000多年文明的考古实证》,《求是》2020年第2期

设计意图:通过良渚文化遗址得出:城市三重格局、“首都”的出现,从某种程度形成权贵阶层和统治者产生,早期区域性国家出现等结论。通过陶寺遗址进一步实证:王权空前发展、国家形态更加凸显、文明进一步发展等结论。

透过众多的考古实证,逐渐使学生看到在5000多年前,随着生产力的发展,社会分工产生、阶级分化明显、中心城市形成、早期国家形态出现,特别是国家的产生是文明形成的本质特征,中华5000多年文明,因此得以实证!

5. 夏朝的国家治理

6. 商朝的国家治理

6. 商朝的国家治理

《甲骨文合集》第14138号为武丁时期殷人祈雨的完整记录

6. 商朝的国家治理

《殷墟文字丙编》第302号拓片

A壬寅卜,????(què)贞:“自今至于甲辰,子商翦基方。”

B壬寅卜,????贞:“自今至于甲辰,子商弗其翦基方。”

这是一版壬寅日由贞人????占卜的,卜辞内容是:“从今天到甲辰日,是不是要让子商去剪除基方呢?”子商是武丁时期的一位王子,擅长带兵打仗,商王非常信任他。基方则是商王朝附近的一个小方国,详细的地理位置并不清楚,但是可以知道在商王朝和基方发生战争期间,商王多次派遣子商前去应战。

——董作宾、董敏:《甲骨文的故事》2019年第5版第132-133页

6. 商朝的国家治理

设计意图:

一是通过对甲骨文格式、内容的介绍,让学生了解甲骨文的相关知识,明确甲骨文具有极高的史料价值,是我们研究商朝历史的重要史料,从而培养学生的史料意识和实证素养。

二是通过讲解甲骨文的文化价值,使学生体悟甲骨文是迄今为止我国发现的年代最早的成熟文字系统,对中国文字的形成和发展有深远影响,是中华文明的重要标志之一,培育学生的家国情怀。

设计意图

6. 商朝的国家治理

7. 西周的国家治理

“唯武王既克大邑商,则廷告于天,曰:余其宅兹中国,自兹乂民。”

译文:武王克商后,廷告天下:我准备把这里当作自己的家,在天下的中心建都,并统治这里的民众。

1954年出土于江苏丹徒烟墩山的宜侯夨(cè)簋铭文,记录了西周康王时期,宜侯夨由虞侯改封为宜侯的册命过程……虞侯夨改封于宜,是因为周康王认为需要加强对南方的控制……经过大分封,形成了“封建亲戚,以藩屏周”的统治局面……宜侯夨被封在宜地的同时,还受封有一定民众。这就是西周分封制度的核心“授民授疆土”。

——卜宪群《中国通史(一)从中华先祖到春秋战国》

7. 西周的国家治理

7. 西周的国家治理

“人无于水监,当于民监”

——《尚书·酒诰》

“惟王子子孙孙永保民”

——《尚书·梓材》

问题探究

设计意图:引导学生得出西周统治者逐渐认识到“民”的重要性,开始从重神观念向重人观念转变的结论。材料反映了西周统治者思想观念的变化,使学生对西周国家特征的认识更加全面,也使本课内容中体现文明的一个重要方面——思想文化发展的线索更加完整,还为以后中国相关统治思想发展的教学奠定基础。

7. 西周的国家治理

西周王朝确立了天命无常、敬德保民的思想;建立了分封制,向一个地域国家迈进;建立了宗法制,创立了家国同构的政治结构;建立了礼仪制度,华夏文明从此被打上了礼乐文明的烙印。

——卜宪群《中国通史(一)从中华先祖到春秋战国》

设计意图:西周通过一系列国家治理,使一个来源多样并由不同族群组成的王朝具有了心理上和文化上的认同感与归属感,中华民族实体的形成由此迈出了坚实的一步!通过引用这段材料,进一步强化学生对西周国家总体特征的认识。

7. 西周的国家治理

本课总结:本节课我们了解了中华文明的起源,探讨了夏、商、西周的国家治理及其特征。知道了中华文明具有多元一体、开放包容的特点。从夏、商、西周的统治,看到了我们祖先在人类早期国家治理方面的探索与发展,也看到了其中存在的不足,他们留下的宝贵遗产为我们国家民族的发展奠定了坚实的基础。初中时我们初步了解了古埃及、古代两河流域、古印度等的历史,中华民族的祖先与这些地区的古人们一道,都为人类早期国家治理做出了自己的贡献!

设计意图:一是对本课的学习进行概括总结;二是将夏、商、西周的国家治理放在中华民族历史长河和世界历史大背景中进行考察,认识中华早期文明的历史作用和世界地位,树立学生的历史视野、世界视野,突出中国视野、中国立场,培育学生的家国情怀。

8. 总结升华

三、最深的感受:教学实践后的收获与体会

05

02

04

03

研究读透教材用足用好辅栏

学科核心素养有机融入教学

高度重视初中历史教学衔接

必须转变传统教学思想观念

收获体会

01

这是一本既符合国家需要又符合教学实际的好教材

(一)这是一本既符合国家需要又符合教学实际的好教材

高中历史教材统编、统审、统用,是国家事权,也是国家意志和社会主义核心价值观的集中体现,具有非常深刻的历史意义和战略意义。

教材编审团队级别高、专业强、影响大,教材是具有新时代中国特色社会主义精神的高中历史教材。

建立起了高中历史教科书的学科体系和学术体系,将五个核心素养融入历史史实的叙述中,具体性与概括性有机结合,既具有科学性和系统性,又有可读性和适用性。

一是要熟悉和研究教材,领会编写意图。建议关注《课程?教材?教法》几篇文章 。

张海鹏《统编高中历史教科书的学科体系和学术体系——适应和掌握统编高中历史教材<中外历史纲要>(上)的意见》( 2019年第9期)

徐蓝《历史核心素养统领下统编高中历史教科书的编写》( 2019年第9期)

马敏《以史育人,以文化人——?普通高中历史统编教材之我见》( 2020年第6期)

二是用足用好用活教材辅栏。本课设置了导入语1个、学习聚焦3个、思考点2个、学思之窗1个、历史纵横3个、史料阅读2个、插图10幅(其中3幅地图)、问题探究1个和学习拓展1个。

(二)研究读透教材用足用好辅栏

面对新课改、新课标、新教材、新高考,我们必须要有自我革命的精神,克服畏难情绪,直面挑战,在实践中不断完善自我、超越自我。

(三)必须转变传统教学思想观念

一是《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》在“课程结构”中明确指出“高中历史课程在结构设计和内容编排上,既注意到与义务教育历史课程的衔接与贯通,又注意到两者的区别,显现出高中历史课程与义务教育历史课程的不同,使学生在义务教育的基础上进一步掌握历史知识和技能,拓宽历史视野,强化历史思维,确立正确的历史观念”。

二是教材总主编张海鹏先生明确提到“我们在编写高中历史教科书时,注意参考初中历史教科书。初中历史讲得比较细的内容,高中历史对历史过程的叙述会简略一些,但在理论分析的深度上有所提升”。

(四)高度重视初中历史教学衔接

历史学科的五个核心素养是一个整体,反映了不同方面的要求,其更多指向的是对学生历史视野和世界眼光的考查,同时也是对学生综合运用多种历史思维的检验。所以,我们在教学中一定要注意,五个核心素养出于表述的需要是分开呈现的,但在实际教学中绝对不能割裂。

(五)学科核心素养有机融入教学

许多有教学经验的历史教师,已经适应了现行高中历史专题史教学的教材,会对统编高中历史教科书感到有些不适应。建议教师应该尽快主动适应新教材,理解新教材,掌握新教材,适当完善自己的知识结构,努力把立德树人的任务完成好,努力把培养学生历史学科核心素养的任务完成好。完成好了这个任务,就是在历史学科这个领域贯彻了党的教育方针!

《中外历史纲要》(上)

内容提纲

实践中完善:领悟教材意,浇铸文明魂

最深的感受:教学实践后的收获与体会

最初的尝试:教学设计中的困惑与不足

一、最初的尝试:困难与困惑

教学立意难

时间跨度长

内容概念多

一、最初的尝试:存在问题

根本问题:还在用旧观念、旧思维、旧习惯来教新教材

主要问题:讲解为主、平均用力、思辨不足、非常传统

二、实践中完善:领悟教材意,浇铸文明魂

读透教材内容

了解学术前沿

(一)

研究课程标准

确定教学立意

做好教学设计

(二)

(三)

(四)

(五)

(一)研究课程标准

通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

—— 《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》

(二)读透教材内容

本课正文设有3个目,分别为“石器时代的古人类和文化遗存”“从部落到国家”“商和西周”;为了辅助正文学习,还设置了14个栏目和10组图片。教材围绕唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀5个方面的核心素养,总体安排、各有侧重地进行内容和栏目设计,设置合理,构思巧妙,匠心独运,全面落实历史学科核心素养培养要求。

(二)读透教材内容

1. 教材设计巧妙,正文辅栏相辅相成,相得益彰。

(二)读透教材内容

2. 教材紧扣课标,注重历史解释,凸显唯物史观。

陕西临潼姜寨聚落遗址复原图

牛河梁遗址的祭坛、积石冢

陶寺遗址墓地部分

(二)读透教材内容

3. 教材与时俱进,引入最新权威的考古和史学研究成果。

(二)读透教材内容

4. 教材以夏商历法、甲骨文、何尊等史料文物实证,彰显浓浓家国情怀。

(三)了解学术前沿

(四)确定教学立意—— 1.明确培养目标,做好宏观定位

一是以立德树人为根本任务。即全面贯彻党的教育方针,切实落实立德树人的根本任务,坚持育人为本、德育为先,使历史教育成为形成和发展社会主义核心价值观的重要途径。

二是坚持正确的思想导向和价值判断。不断增强学生对伟大祖国的认同,对中华民族的认同,对中华文化的认同,对中国共产党的认同,对中国特色社会主义道路的认同。

三是以培养和提高学生的历史学科核心素养为目标。使学生通过历史课程的学习逐步形成具有历史学科特征的正确价值观、必备品格与关键能力。

(四)确定教学立意—— 1.明确培养目标,做好宏观定位

基于这一认识,我们将本课的教学立意确定为“中华文明多元一体与人类早期国家治理的探索”,围绕中华文明的基础、诞生、发展和贡献等问题展开,运用唯物史观说明中华文明在多源、包容的基础上形成多元一体的特点,夯实中华民族5000多年文明史理念,认识中华民族早期国家治理的探索在中华民族发展和人类文明史上的地位,从而落实学科核心素养,厚植学生家国情怀。

(四)确定教学立意—— 2. 体现中外关联,突出中国视角

我们是中国人,只有在中国史里来认识我们自己。不仅要认识我们的以往,并要认识我们的将来。若非研究历史,即无从得此认识。

——钱穆《中国历史研究法》

民族的才是世界的,民族必须放在世界中去看。

——中国史学会会长李捷

中国视角与中国立场是必不可少的。我们固然要学习世界历史知识,加深对外部世界的了解,但又需要从中国视角和中国立场观察世界、讲述世界历史,需要秉持正确的态度和原则,不能生搬硬套、削足适履,而应从本国本民族出发,坚持取长补短、为我所用的原则,从人类文明成果中汲取智慧。

——国家教材委员会委员、历史专家委员会主任马敏

(四)确定教学立意—— 2. 体现中外视角,突出中国视角

历史研究是一切社会科学的基础……希望我国广大历史研究工作者继承优良传统,整合中国历史、世界历史、考古等方面研究力量,……总结历史经验,揭示历史规律,把握历史趋势,加快构建中国特色历史学学科体系、学术体系、话语体系。

——习近平致中国社会科学院中国历史研究院成立的贺信

(五)做好教学设计

(五)做好教学设计

1.新课导入

在世界范围内,关于文明的定义有上百种之多,具体到社会发展史角度,就是指人类社会何时进入到国家形态。

——摘自《中华文明探源工程成果集萃》

2. 旧石器时代的古人类

3. 新石器时代的人类遗存及中华文明起源的特点

生产生活方面特点:

从数量和分布区域看:

数量多

多源性 统一性

多元一体

分布广

打磨石器,使用陶器

原始农业,饲养家畜

修建村落,逐渐稳定

不同地区各具特色

中华文明起源的特点:

开放性 包容性

4. 私有制、阶级、国家的产生

山东潍坊姚官庄出土的

龙山文化时期黑陶高柄杯

山东日照市东海峪出土的

龙山文化时期黑陶高柄杯

良渚文化新地里

遗址出土的石犁

良渚文化莫角山遗址

出土的炭化稻谷

良渚文化高等级贵族墓葬反山M12

良渚文化平民墓葬卞家山 M61

红山文化末期辽宁朝阳半拉山墓地,极其珍贵的玉龙、石钺等,本次考古出土的文物男性化特征明显。

4. 私有制、阶级、国家的产生

4. 私有制、阶级、国家的产生

4. 私有制、阶级、国家的产生

红山文化牛河梁遗址的祭坛、积石冢

凌家滩墓葬 M23共出土玉器 200 件

大汶口文化遗址出土玉串饰

红山文化遗址出土的碧玉 C 形龙和玉猪龙

良渚文化遗址出土的玉琮王

4. 私有制、阶级、国家的产生

良渚古城城墙分布范围示意图

良渚文化稻田遗迹

4. 私有制、阶级、国家的产生

4. 私有制、阶级、国家的产生

2019年7月6日,在阿塞拜疆首都巴库举行的第43届世界遗产大会上,世界遗产委员会认为:“良渚古城遗址展现了一个存在于中国新石器时代晚期的以稻作农业为经济支撑、并存在社会分化和统一信仰体系的早期区域性国家形态。”

——摘自王巍:《中华5000多年文明的考古实证》,《求是》2020年第2期

设计意图:通过良渚文化遗址得出:城市三重格局、“首都”的出现,从某种程度形成权贵阶层和统治者产生,早期区域性国家出现等结论。通过陶寺遗址进一步实证:王权空前发展、国家形态更加凸显、文明进一步发展等结论。

透过众多的考古实证,逐渐使学生看到在5000多年前,随着生产力的发展,社会分工产生、阶级分化明显、中心城市形成、早期国家形态出现,特别是国家的产生是文明形成的本质特征,中华5000多年文明,因此得以实证!

5. 夏朝的国家治理

6. 商朝的国家治理

6. 商朝的国家治理

《甲骨文合集》第14138号为武丁时期殷人祈雨的完整记录

6. 商朝的国家治理

《殷墟文字丙编》第302号拓片

A壬寅卜,????(què)贞:“自今至于甲辰,子商翦基方。”

B壬寅卜,????贞:“自今至于甲辰,子商弗其翦基方。”

这是一版壬寅日由贞人????占卜的,卜辞内容是:“从今天到甲辰日,是不是要让子商去剪除基方呢?”子商是武丁时期的一位王子,擅长带兵打仗,商王非常信任他。基方则是商王朝附近的一个小方国,详细的地理位置并不清楚,但是可以知道在商王朝和基方发生战争期间,商王多次派遣子商前去应战。

——董作宾、董敏:《甲骨文的故事》2019年第5版第132-133页

6. 商朝的国家治理

设计意图:

一是通过对甲骨文格式、内容的介绍,让学生了解甲骨文的相关知识,明确甲骨文具有极高的史料价值,是我们研究商朝历史的重要史料,从而培养学生的史料意识和实证素养。

二是通过讲解甲骨文的文化价值,使学生体悟甲骨文是迄今为止我国发现的年代最早的成熟文字系统,对中国文字的形成和发展有深远影响,是中华文明的重要标志之一,培育学生的家国情怀。

设计意图

6. 商朝的国家治理

7. 西周的国家治理

“唯武王既克大邑商,则廷告于天,曰:余其宅兹中国,自兹乂民。”

译文:武王克商后,廷告天下:我准备把这里当作自己的家,在天下的中心建都,并统治这里的民众。

1954年出土于江苏丹徒烟墩山的宜侯夨(cè)簋铭文,记录了西周康王时期,宜侯夨由虞侯改封为宜侯的册命过程……虞侯夨改封于宜,是因为周康王认为需要加强对南方的控制……经过大分封,形成了“封建亲戚,以藩屏周”的统治局面……宜侯夨被封在宜地的同时,还受封有一定民众。这就是西周分封制度的核心“授民授疆土”。

——卜宪群《中国通史(一)从中华先祖到春秋战国》

7. 西周的国家治理

7. 西周的国家治理

“人无于水监,当于民监”

——《尚书·酒诰》

“惟王子子孙孙永保民”

——《尚书·梓材》

问题探究

设计意图:引导学生得出西周统治者逐渐认识到“民”的重要性,开始从重神观念向重人观念转变的结论。材料反映了西周统治者思想观念的变化,使学生对西周国家特征的认识更加全面,也使本课内容中体现文明的一个重要方面——思想文化发展的线索更加完整,还为以后中国相关统治思想发展的教学奠定基础。

7. 西周的国家治理

西周王朝确立了天命无常、敬德保民的思想;建立了分封制,向一个地域国家迈进;建立了宗法制,创立了家国同构的政治结构;建立了礼仪制度,华夏文明从此被打上了礼乐文明的烙印。

——卜宪群《中国通史(一)从中华先祖到春秋战国》

设计意图:西周通过一系列国家治理,使一个来源多样并由不同族群组成的王朝具有了心理上和文化上的认同感与归属感,中华民族实体的形成由此迈出了坚实的一步!通过引用这段材料,进一步强化学生对西周国家总体特征的认识。

7. 西周的国家治理

本课总结:本节课我们了解了中华文明的起源,探讨了夏、商、西周的国家治理及其特征。知道了中华文明具有多元一体、开放包容的特点。从夏、商、西周的统治,看到了我们祖先在人类早期国家治理方面的探索与发展,也看到了其中存在的不足,他们留下的宝贵遗产为我们国家民族的发展奠定了坚实的基础。初中时我们初步了解了古埃及、古代两河流域、古印度等的历史,中华民族的祖先与这些地区的古人们一道,都为人类早期国家治理做出了自己的贡献!

设计意图:一是对本课的学习进行概括总结;二是将夏、商、西周的国家治理放在中华民族历史长河和世界历史大背景中进行考察,认识中华早期文明的历史作用和世界地位,树立学生的历史视野、世界视野,突出中国视野、中国立场,培育学生的家国情怀。

8. 总结升华

三、最深的感受:教学实践后的收获与体会

05

02

04

03

研究读透教材用足用好辅栏

学科核心素养有机融入教学

高度重视初中历史教学衔接

必须转变传统教学思想观念

收获体会

01

这是一本既符合国家需要又符合教学实际的好教材

(一)这是一本既符合国家需要又符合教学实际的好教材

高中历史教材统编、统审、统用,是国家事权,也是国家意志和社会主义核心价值观的集中体现,具有非常深刻的历史意义和战略意义。

教材编审团队级别高、专业强、影响大,教材是具有新时代中国特色社会主义精神的高中历史教材。

建立起了高中历史教科书的学科体系和学术体系,将五个核心素养融入历史史实的叙述中,具体性与概括性有机结合,既具有科学性和系统性,又有可读性和适用性。

一是要熟悉和研究教材,领会编写意图。建议关注《课程?教材?教法》几篇文章 。

张海鹏《统编高中历史教科书的学科体系和学术体系——适应和掌握统编高中历史教材<中外历史纲要>(上)的意见》( 2019年第9期)

徐蓝《历史核心素养统领下统编高中历史教科书的编写》( 2019年第9期)

马敏《以史育人,以文化人——?普通高中历史统编教材之我见》( 2020年第6期)

二是用足用好用活教材辅栏。本课设置了导入语1个、学习聚焦3个、思考点2个、学思之窗1个、历史纵横3个、史料阅读2个、插图10幅(其中3幅地图)、问题探究1个和学习拓展1个。

(二)研究读透教材用足用好辅栏

面对新课改、新课标、新教材、新高考,我们必须要有自我革命的精神,克服畏难情绪,直面挑战,在实践中不断完善自我、超越自我。

(三)必须转变传统教学思想观念

一是《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》在“课程结构”中明确指出“高中历史课程在结构设计和内容编排上,既注意到与义务教育历史课程的衔接与贯通,又注意到两者的区别,显现出高中历史课程与义务教育历史课程的不同,使学生在义务教育的基础上进一步掌握历史知识和技能,拓宽历史视野,强化历史思维,确立正确的历史观念”。

二是教材总主编张海鹏先生明确提到“我们在编写高中历史教科书时,注意参考初中历史教科书。初中历史讲得比较细的内容,高中历史对历史过程的叙述会简略一些,但在理论分析的深度上有所提升”。

(四)高度重视初中历史教学衔接

历史学科的五个核心素养是一个整体,反映了不同方面的要求,其更多指向的是对学生历史视野和世界眼光的考查,同时也是对学生综合运用多种历史思维的检验。所以,我们在教学中一定要注意,五个核心素养出于表述的需要是分开呈现的,但在实际教学中绝对不能割裂。

(五)学科核心素养有机融入教学

许多有教学经验的历史教师,已经适应了现行高中历史专题史教学的教材,会对统编高中历史教科书感到有些不适应。建议教师应该尽快主动适应新教材,理解新教材,掌握新教材,适当完善自己的知识结构,努力把立德树人的任务完成好,努力把培养学生历史学科核心素养的任务完成好。完成好了这个任务,就是在历史学科这个领域贯彻了党的教育方针!

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进