2020-2021学年生物人教版八年级下册7.3生命起源和生物进化练习(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年生物人教版八年级下册7.3生命起源和生物进化练习(word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 324.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-06-17 18:09:30 | ||

图片预览

文档简介

7.3生命起源和生物进化—2020-2021学年生物人教版八年级下册单元复习

重难点讲解

一、地球上生命的起源

1、原始大气

(1)来源:原始地球上从火山中喷出的气体。

(2)成分:水蒸气、氢气、氨、甲烷、二氧化碳、硫化氢等。

(3)与现在大气成分的主要区别:没有氧气。

2、生命的起源

(1)化学起源说

原始大气在高温、紫外线以及雷电等自然条件的长期作用下,形成许多简单的有机物,如氨基酸等。

米勒实验模拟原始地球的条件,合成了小分子有机物氨基酸。

①场所:原始大气。

②物质:原始大气中的气体(无机物)。

③能量:紫外线和闪电等。

④生成物:有机小分子物质

(2)海洋起源说

(1)条件:地球温度逐渐下降。

(2)有机小分子物质汇集到原始海洋中:因为地球温度逐渐下降,原始大气中的水蒸气凝结成雨降落到地面上,这些有机物又随着雨水进入河流和湖泊,最终汇集到原始海洋中。

(3)形成原始生命

场所:原始海洋。原始海洋是原始生命诞生的摇篮。

条件:原始海洋像一盆稀薄的热汤,其中含有有机物。

形成过程:原始海洋的有机物,不断地相互作用,经过其漫长的岁月,大约在地球形成以后的10亿年左右,逐渐形成了原始生命。

例题:

关于地球上的生命起源下列说法错误的是( )

A.科学的推测需要有一定的证据作为基础还需要有严密的逻辑、丰富的联想和想象。

B.原始大气与现在大气的最主要区别是不含氧气。

C.美国青年学者米勒模拟原始地球的条件和大气成分首次合成了葡萄糖。

D.米勒实验表明原始地球上能够产生构成生物体的有机物。

答案:C

解析:原始大气中没有氧气含有水蒸气、氢气、氨、甲烷等气体,C错误。

二、生物进化的历程

1、研究生物进化的方法一一比较法

(1)概念:根据一定的标准,把彼此有某种联系的事物加以对照,确定它们的相同和不同之处,通过对各个事物特征的比较,可以把握事物之间的内在联系,认识事物的本质,这种研究的方法就是比较法,在生物学的研究中常用到比较法。

(2)分类:比较法根据研究的目的可分为纵向比较和横向比较两种,有时用其中的一种,有时两种同时使用。

例:

①细胞色素C是一种蛋白质,科学家比较了一些生物的细胞色素C的氨基酸的差异发现人与黑猩猩的差异最小,与马的差异则大一些,而与果蝇、向日葵的差异则更大。因为蛋白质在基因的控制下合成,基因是遗传物质,控制生物的性状,由此可以推测,人与黑猩猩的性状表现差异最小,而与果蝇、向日葵差异更大。根据上述比较,得出的结论是:人与黑猩猩的亲缘关系最近,与果蝇、向日葵的亲缘关系最远。

②始祖鸟是古代爬行动物进化成鸟类的中间过度类型通过比较发现,始祖鸟的身体结构特点既和爬行动物有相同之处,又与鸟类有相同之处,由此推论始祖鸟是古代爬行动物进化成鸟类的中间过渡类型。过比较发现,始祖鸟的身体结构特点既和爬行动物有相同之处,又与鸟类有相同之处,由此推论始祖鸟是古代爬行动物进化成鸟类的中间过渡类型。

2、化石是生物进化非常重要的证据

化石:是生物的遗体、遗物或生活痕迹由于种种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化形成的。

科学家通过对化石的研究发现,鱼类的化石在比较古老的地层中出现,而两栖类、爬行类和哺乳动物则依次在越来越晚的地层中才出现。以上事实告诉我们,生物的化石在地层中的出现有一定的顺序:越古老的地层,成为化石的生物越简单、低等;距现今较近的地层,成为化石的生物越复杂、高等。

这就说明,生物在地球上不是一次出现的,而是经过漫长的年代逐步出现的,化石在地层中出现的顺序,只能用化石的观点才能解释。因此化石是证明生物进化的最重要证据。

例题:

在辽宁省发现的3种大小与松鼠相当的小型动物化石显示哺乳动物早在大约2亿年前便已经出现在地球上。下列叙述中,错误的是( )

①化石是研究生物进化的唯一证据

②在越古老的地层中,成为化石的生物越低等

③在越新近的地层中,陆生生物的化石越多

④在越新近的地层中,成为化石的生物越低等

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

答案:D

解析:化石是研究地球上生物进化的最主要、最可靠的证据但不是唯一的证据,①叙述错误;越古老的地层中成为化石的生物越简单、越低等,②叙述正确;在越新近的地层中陆生生物的化石越多③叙述正确;在越新近的地层中成为化石的生物越高等,④叙述错误。

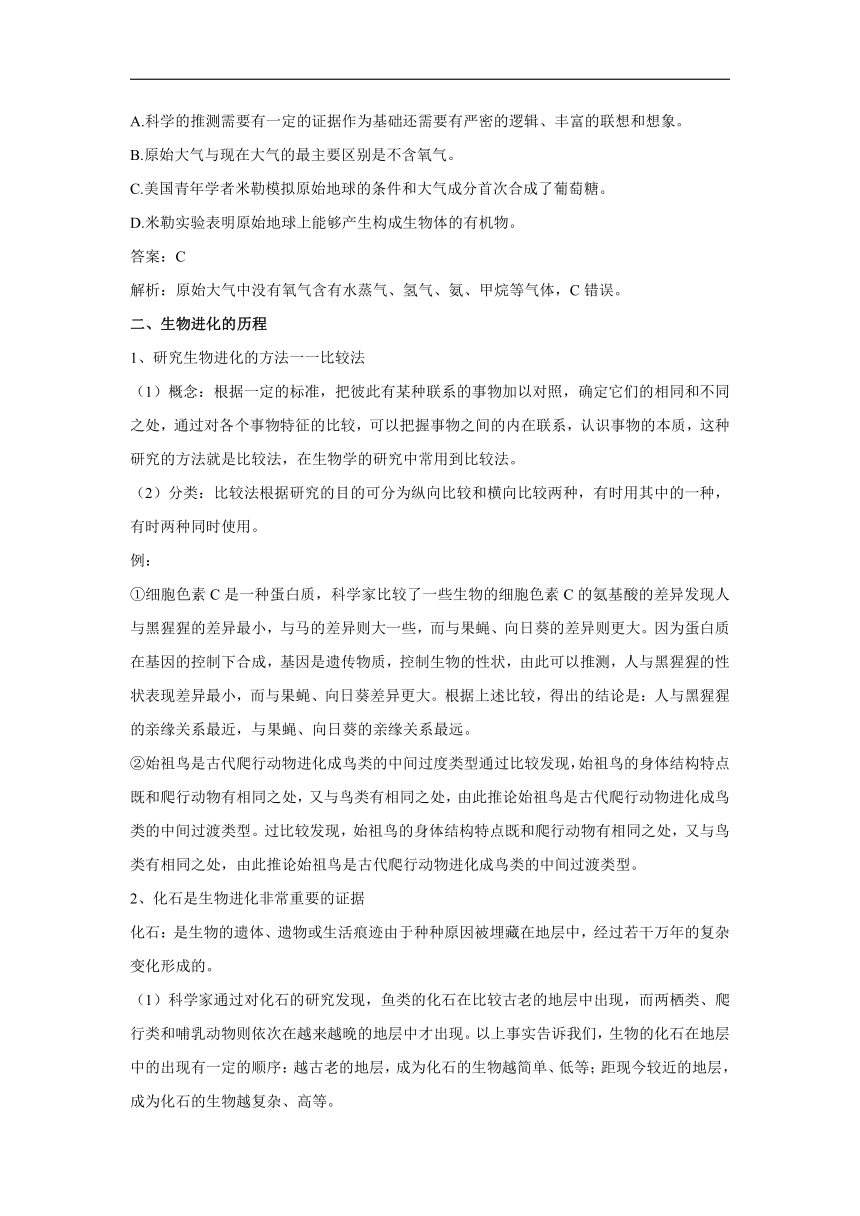

3、生物进化的总趋势和大致历程

(1)植物的进化历程:原始藻类→苔藓植物→蕨类植物→种子植物

(2)动物进化历程:原始单细胞动物→无脊椎动物→脊椎动物→两栖类→爬行类→鸟类、哺乳类。

(3)生物进化的趋势:由简单到复杂,由低等到高等,由水生到陆生。

例题:

下列关于生物进化总趋势的叙述,正确的是( )

①从简单到复杂

②从体型小到体型大

③从单细胞到多细胞

④从低等到高等

⑤从陆生到水生

A.①③④⑤ B.①③④ C.①④⑤ D.①②③

答案:B

解析:物进化的总体趋势是从单细胞到多细胞、从简单到复杂、从低等到高等、从水生到陆生。

三、生物进化的原因

1、生物自身的原因

生物的后代发生不同的变异,生物的变异有两种结果,若生物的变异性状与生活环境适应,此种变异的个体能生存下来;若生物的变异性状不能与生活环境相适应,则这种变异的个体不能生存下去,将会被淘汰。

2、自然选择

概念:自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰这就是自然选择。

达尔文用自然选择学说解释生物进化的原因,其主要内容可概括如下:

过度繁殖。地球上的生物普遍具有很强的繁殖能力,能产生很多后代

生存斗争。自然界中生物赖以生存的生活条件(包括食物和生存空间等)是有一定的限度的。因此,生物要生存下去,就要进行生存斗争

遗传变异。遗传和变异是生物界中普遍存在的现象。出现有利变异的个体容易在生存斗争中获胜,并将这些变异遗传下去,出现不利变异的个体则容易淘汰。

适者生存。生存斗争的结果是适应环境的生物(或个体)生存下来,不适应环境的生物被淘汰,这就是适者生存。

例:长颈鹿的进化。

例题:

中国西南的横断山脉是一片神秘而鲜有人涉足的山区其中有一群世界上绝无仅有的奇特动物—滇金丝猴。它们可以生活在海拔4500米的地区是世界上栖息地海拔最高的灵长类动物滇金丝猴的成功进化使它们成为自然界中最成功的幸存者之一。与生活在热带丛林中的近亲相比它们四肢短小、躯干健壮、皮毛厚实这都是为了在刺骨的寒风中减少热量损失而发生适应性进化。有关描述正确的是( )

A.滇金丝猴四肢短小、躯干健壮、皮毛厚实等性状是由环境因素决定的。

B.环境的变化使滇金丝猴产生了与之相适应的变异。

C.滇金丝猴的进化是遗传、变异和自然选择的结果。

D.滇金丝猴产生的变异一定都有利于适应环境。

答案:C

解析:滇金丝猴四肢短小、躯干健壮、皮毛厚实等性状昰由遗传物质决定的,A错误。变异是不定向的环境选择了与之相适应的变异,B错误。自然界中的生物通过激烈的生存斗争适应者生存不适应者被淘汰掉,这就是自然选择。生物通过遗传、变昇和自然选择不断进化,C正确。变异是不定向的有的变异,利于适应环境有的变异不利于适应环境,D错误。

跟踪训练

1.原始大气可能形成许多简单有机物的自然条件是( )

A.适宜的温度、可见光、雷电 B.低温、火山喷发放出的光

C.高温、紫外线、雷电 D.自然火源、水、二氧化碳

2.科学家推测,生命起源的化学进化过程顺序是( )

①诞生原始生命

②形成有机小分子物质

③构成独立的体系

④形成有机大分子物质

A.②③④① B.②④③① C.③④②① D.①②③④

3.下面是小樊同学学习了《生命起源和生物进化》后总结的观点,小黄同学说其中有一项错误,你认为错误的一项是( )

A.生物进化的直接证据是同源器官的发现

B.生命起源于原始海洋

C.原始生命诞生的标志是原始新陈代谢和个体增殖

D.米勒实验可以说明原始地球能够形成构成生物体的有机物

4.生物的遗体、遗物或生活痕迹,由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化形成化石。下列关于化石的叙述,正确的是( )

A.所有的古生物都能形成化石 B.在越古老地层中形成化石的生物越高等

C.化石是研究生物进化的重要证据 D.在越浅的地层中形成化石的生物越低等

5.比较是研究生物进化最常用的方法。下图是物种甲化石和物种乙化石在地层中的分布情况示意图。下列判断正确的是( )

A.物种乙比物种甲结构复杂

B.物种甲形成的时间比物种乙早

C.物种甲由物种乙进化而来

D.与物种甲相比,物种乙生活的年代距今时间更长

6.始祖鸟化石证明,有较近亲缘关系的两类生物是( )

A.鱼类和两栖类 B.两栖类与爬行类 C.爬行类与鸟类 D.鸟类与哺乳类

7.下列动物的类群中,从简单到复杂的排列顺序是( )

①鱼类

②爬行类

③哺乳类

④两栖类

⑤鸟类

A.①②③④⑤ B.①④②⑤③ C.①②④③⑤ D.④①②⑤③

8.依据生物进化树,植物的进化顺序是( )

①原始多细胞藻类

②原始单细胞藻类

③原始蕨类植物

④原始苔藓植物

⑤原始种子植物

A.①②③④⑤ B. C.⑤④③②① D.③④⑤②①

9.18世纪的英国曼彻斯特地区山清水秀,这里的桦尺蠖大多数是浅色的,少数是深色的。100年以后,工业污染把树皮熏成了黑褐色,深色的桦尺蠖成了常见类型,浅色的却成了少数。造成这种变化的原因是( )

A.黑烟将桦尺蠖熏成了深色 B.浅色桦尺蠖迁出,深色的桦尺蠖迁入

C.浅色桦尺蠖变成深色的桦尺蠖 D.环境对桦尺蠖体色选择的结果

10.中国西南的横断山脉,是一片神秘而鲜有人涉足的山区,其中有一群世界上绝无仅有的奇特动物——滇金丝猴。它们可以生活在海拔4500米的地区,是世界上栖息地海拔最高的灵长类动物。滇金丝猴的成功进化,使它们成为自然界中最成功的幸存者之一。与生活在热带丛林中的近亲相比,它们四肢短小、躯干健壮、皮毛厚实,这都是为了在刺骨的寒风中减少热量损失而发生的适应性进化。有关描述正确的是( )

A.滇金丝猴四肢短小、躯干健壮、皮毛厚实等性状是由环境因素决定的

B.环境的变化使滇金丝猴产生了与之相适应的变异

C.滇金丝猴的进化是遗传、变异和自然选择的结果

D.滇金丝猴产生的变异一定都有利于适应环境

11.下列关于达尔文自然选择学说的理解,错误的是( )

A.生物变异是定向的,自然选择是不定向的

B.自然选择是通过生存斗争实现的

C.具有有利变异的个体容易生存并繁衍后代

D.遗传变异和环境因素共同作用导致生物进化

12.用达尔文进化论解释细菌对青霉素的耐药性,正确的是( )

A.细菌产生的变异不利于适应环境 B.青霉素使细菌产生了耐药性变异

C.青霉素选择后耐药细菌生存下来 D.耐药细菌之间没有生存斗争

13.枯叶蝶在进化过程中逐渐形成了体色随环境改变的特点。飞行过程中体表呈现鲜艳的黄色,便于吸引异性,降落后的形态和体色像枯叶。下列叙述错误的是(?? )

A.枯叶蝶体色随环境变化而改变是一种性状

B.为了应对敌害,枯叶蝶产生了体色随环境变化的定向变异

C.在进化过程中,枯叶蝶也会产生不利于应对敌害的变异

D.在进化过程中,敌害对枯叶蝶的不同变异起到了选择作用

14.如图为长颈鹿进化示意图,据图回答:

(1)图①说明古代长颈鹿的颈长存在着___________。古代长颈鹿的颈长短属于___________性状,是通过变异产生的,可以___________给后代。

(2)图②说明地球环境变得干旱、缺乏青草时,___________的个体容易获得食物而生存下来。那么,颈长的变异是___________,颈短的变异是___________。

(3)自然界中的生物,通过激烈的___________,适应者___________,不适应者被___________,这就是达尔文提出的___________学说。

15.“进化树”可简明地表示生物进化历程和亲缘关系,请据图回答下列问题:

(1)图中A代表原始生命,在进化的过程中由于营养方式的不同,进化成不同生物类群的两大主干,其分类单位是_________。

(2)生物学家通过对化石研究发现:在6亿年前出现大多数无脊椎动物,大约在5.3亿年前出现最早的鱼类,大约3.2亿年前才出现真正的陆生脊椎动物类群[___](填图中字母),该种生物类群适于陆地生活的重要原因是_________。

(3)根据_________可将图中的脊椎动物分为两类:一类是鱼类、B和C,另一类是鸟类和哺乳类,其中哺乳类是最高等的一类脊椎动物,这类动物与其他脊椎动物明显不同的识别特征有:①胎生、哺乳大大提高了_________;②_________既提高了哺乳动物摄取食物的能力,又增强了对食物的消化能力。

(4)鱼的鳃、青蛙的肺和皮肤、兔子的肺都能与外界进行气体交换,它们在结构上的共同特征是与外界环境接触的表面积大,内部都含有_________,这体现了生物体_________的生物学观点。

(5)请写出图中E所代表的植物类群:_________。

(6)蕨类植物比苔藓植物高大,主要是因为蕨类植物有根、茎、叶的分化,并且体内有_________组织。

(7)自然界中的生物通过_________,适应者生存下来,不适应者被淘汰,这就是自然选择,自然界中的生物通过遗传、变异和自然选择在不断进化。

答案以及解析

1.答案:C

解析:地质学研究表明,地球大约是在46亿年以前形成的,那时候地球的温度很高,地面上的环境与现在的完全不同:天空中或赤日炎炎,或电闪雷鸣,地面上火山喷发,熔岩横流。原始大气在这样的条件下,逐渐由无机物形成简单有机物。

2.答案:B

解析:原始大气中的无机小分子物质在紫外线、闪电、高温和宇宙射线等条件的激发下形成有机小分子物质,有机小分子物质随着雨水汇入原始海洋,经过长期演变,形成了比较复杂的有机大分子物质,这些物质逐渐聚集并在外表形成了原始界膜,构成了相对独立的体系,这些独立的体系不断完善,最终形成最简单的原始生命形式。可见生命的起源分为四个阶段:②形成有机小分子物质→④形成有机大分子→③构成独立的体系→①诞生原始生命,故选项B正确。

3.答案:A

解析:在研究生物进化的过程中,化石是最直接的证据,同源器官只是证明了具有同源器官的生物具有共同的原始祖先,A错误。

4.答案:C

解析:本题考查生物化石的形成及分布特点。化石是保存在地层中的古代生物的遗体、遗物和遗迹,但并不是所有的古生物都能形成化石,A项错误;化石是研究生物进化最直接、最有力的证据,C项正确;化石在不同地层中的分布是有一定顺序的,在越古老的地层中,成为化石的生物结构越简单、越低等,在越浅的地层中,成为化石的生物结构越复杂、越高等,B、D项错误。

5.答案:D

解析:由物种甲化石和物种乙化石在地层中的分布可推测,物种乙生活的年代距今比物种甲更长,因此物种乙的结构可能比物种甲的结构简单,物种甲形成的时间可能比物种乙晚,A、B的判断错误。物种甲形成的时间比物种乙要晚,与物种甲相比,物种乙生活的年代距今时间更长,但不能说物种甲是由物种乙进化而来的,C的判断错误,D的判断正确。

6.答案:C

解析:化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地层中,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的。1860年,在德国巴伐利亚省的石灰岩层中,发现了第一个始祖鸟化石。始祖鸟的身体大小如乌鸦,它保留了爬行类的许多特征,例如嘴里有牙齿,而不是形成现代鸟类那样的角质喙;指端有爪等;但是另一方面,始祖鸟又具有鸟类的一些特征,如已经具有羽毛,在一些骨骼形态上也表现出一些鸟类特征或过渡特征,如它的第三掌骨已经与腕骨愈合,总之,它的身体结构既和爬行动物有相似之处,又和鸟类有相同之处,根据以上特征,科学家认为始祖鸟是由古代爬行类进化到鸟类的一个过渡类型,鸟类起源于古代的爬行类。故选:C。

7.答案:B

解析:B脊椎动物的进化历程:鱼类→两栖类→爬行类→鸟类和哺乳类。因此,它们所属类群从简单到复杂的排列顺序是①④②⑤③。

8.答案:B

解析:在生物进化历程中,最先在原始海洋中出现的是原始的单细胞生物。植物的进化历程:原始单细胞藻类→原始多细胞藻类→原始的种子植物。

9.答案:D

解析:1850年前桦尺蠖所处的环境颜色是浅色的,因而灰桦尺蠖的体色是与环境颜色一致的,是一种不易被敌害发现的保护色;工业污染后使环境颜色变深,这时浅色桦尺蠖的体色就与环境颜色形成了反差,成了易被敌害发现的体色,而深色桦尺蠖的体色这时反而成了保护色,不易被敌害发现。即外界环境的颜色对桦尺蠖的体色作出了选择。

10.答案:C

解析:滇金丝猴四肢短小、躯干健壮、皮毛厚实等性状是由遗传物质决定的,A错误。变异是不定向的,环境选择了与之相适应的变异,B错误。自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择。生物通过遗传、变异和自然选择,不断进化,C正确。变异是不定向的,有的变异利于适应环境,有的变异不利于适应环境,D错误。

11.答案:A

解析:生物的变异是随机产生的,产生的变异可能对生物的生存是有利的,也可能对生物的生存是不利的。生物变异是不定向的,自然选择是定向的,A错误。

生物赖以生存的食物和空间是有限的,这必然导致生存斗争,生存斗争包括生物与无机环境之间的斗争,生物种内的斗争,如为食物、配偶和栖息地等的斗争,以及生物种间的斗争;生物普遍具有遗传和变异的特性,生物的变异是随机产生的,是不定向的,而环境对生物的选择是定向的;在生存斗争中,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存、不适者被淘汰,B正确。

在生存斗争中,具有有利变异的个体容易生存下来并繁殖后代,具有不利变异的个体容易被淘汰,生物向着适应环境的方向进化,C正确。

生物的遗传变异和环境因素的共同作用,导致了生物的进化,D正确。

12.答案:C

解析:细菌产生的变异有的利于适应环境,有的不利于适应环境,A错误。细菌本身就存在耐药性的变异个体,并不是青霉素使细菌产生了耐药性变异,B错误。青霉素选择后具有耐药性变异的细菌生存下来,C正确。耐药细菌之间存在生存斗争,D错误。

13.答案:B

解析:A.性状是指生物的形态结构,生理特征等具有的各种特征,枯叶蝶体色随环境变化而改变是一种性状,故A正确;B.变异是不定向的,故B错误;C.由于变异是不定向的,因此在进化过程中,枯叶蝶也会产生不利于应对敌害的变异,故C正确;D.敌害对枯叶蝶的不同变异起到选择作用,淘汰掉了产生不利于应对敌害的变异的个体,生存下来的是产生了有利于应对敌害的变异的个体,故D正确。

14.答案:(1)变异;相对;遗传

(2)颈长;有利变异;不利变异

(3)生存斗争;生存;淘汰;自然选择

解析:(1)生物界普遍存在着变异,古代的长颈鹿存在着颈长和颈短的变异,这些变异是可以遗传的。古代长颈鹿的颈长短属于相对性状,是通过变异产生的,这些变异是遗传物质改变引起的,是可以遗传的。

(2)图②说明地球环境变得干旱、缺乏青草时,颈长的个体能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,并且繁殖后代;颈短的个体,吃不到高处的树叶就容易被淘汰。那么,颈长的变异是有利变异,颈短的变异是不利变异。

(3)自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰,这就是达尔文提出的自然选择学说。

15.答案:(1)界

(2)B;生殖和发育摆脱对水环境的依赖

(3)体温是否恒定;后代成活率;牙齿分化

(4)丰富的毛细血管网;结构与功能相适应

(5)被子植物

(6)输导

(7)生存斗争

解析:(1)A原始生命在进化过程中由于营养方式不同,进化成代表不同生物类群的两大主干。该进化树的两大主干代表的分类等级是界。

(2)B爬行动物体表覆盖角质鳞片,可以减少体内水分的散失,体内受精,在陆地上产卵,爬行动物的生殖和发育摆脱了水的限制,是最早的、真正的陆生脊椎动物。

(3)哺乳动物体表被毛,体温恒定,鸟类体表被覆羽毛,体温恒定,可见哺乳动物和鸟类属于恒温动物。鱼类、两栖动物、爬行动物属于变温动物。胎生、哺乳提高了后代的成活率,哺乳动物的牙齿有门齿、臼齿和犬齿的分化,牙齿分化提高了哺乳动物摄取食物的能力,增强了对食物的消化能力。

(4)鱼类用鳃呼吸,鳃丝内密布毛细血管,有利于气体交换;青蛙主要用肺呼吸,皮肤裸露,湿润的皮肤里密布着毛细血管,能分泌黏液,辅助肺进行呼吸;兔子属于哺乳动物,用肺呼吸,肺外包绕着丰富的毛细血管,有利于气体交换。它们在结构上的共同特点是它们的呼吸器官与外界接触面积大,内部都含有丰富的毛细血管,体现了生物体结构与功能相适应的生物学观点。

(5)图中的E表示被子植物。

(6)蕨类植物有了根、茎、叶的分化,根能吸收大量的水和无机盐,并且体内有输导组织,能为植株输送大量的营养物质供植物生长利用,因此蕨类植物一般长得比较高大。

(7)达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。

重难点讲解

一、地球上生命的起源

1、原始大气

(1)来源:原始地球上从火山中喷出的气体。

(2)成分:水蒸气、氢气、氨、甲烷、二氧化碳、硫化氢等。

(3)与现在大气成分的主要区别:没有氧气。

2、生命的起源

(1)化学起源说

原始大气在高温、紫外线以及雷电等自然条件的长期作用下,形成许多简单的有机物,如氨基酸等。

米勒实验模拟原始地球的条件,合成了小分子有机物氨基酸。

①场所:原始大气。

②物质:原始大气中的气体(无机物)。

③能量:紫外线和闪电等。

④生成物:有机小分子物质

(2)海洋起源说

(1)条件:地球温度逐渐下降。

(2)有机小分子物质汇集到原始海洋中:因为地球温度逐渐下降,原始大气中的水蒸气凝结成雨降落到地面上,这些有机物又随着雨水进入河流和湖泊,最终汇集到原始海洋中。

(3)形成原始生命

场所:原始海洋。原始海洋是原始生命诞生的摇篮。

条件:原始海洋像一盆稀薄的热汤,其中含有有机物。

形成过程:原始海洋的有机物,不断地相互作用,经过其漫长的岁月,大约在地球形成以后的10亿年左右,逐渐形成了原始生命。

例题:

关于地球上的生命起源下列说法错误的是( )

A.科学的推测需要有一定的证据作为基础还需要有严密的逻辑、丰富的联想和想象。

B.原始大气与现在大气的最主要区别是不含氧气。

C.美国青年学者米勒模拟原始地球的条件和大气成分首次合成了葡萄糖。

D.米勒实验表明原始地球上能够产生构成生物体的有机物。

答案:C

解析:原始大气中没有氧气含有水蒸气、氢气、氨、甲烷等气体,C错误。

二、生物进化的历程

1、研究生物进化的方法一一比较法

(1)概念:根据一定的标准,把彼此有某种联系的事物加以对照,确定它们的相同和不同之处,通过对各个事物特征的比较,可以把握事物之间的内在联系,认识事物的本质,这种研究的方法就是比较法,在生物学的研究中常用到比较法。

(2)分类:比较法根据研究的目的可分为纵向比较和横向比较两种,有时用其中的一种,有时两种同时使用。

例:

①细胞色素C是一种蛋白质,科学家比较了一些生物的细胞色素C的氨基酸的差异发现人与黑猩猩的差异最小,与马的差异则大一些,而与果蝇、向日葵的差异则更大。因为蛋白质在基因的控制下合成,基因是遗传物质,控制生物的性状,由此可以推测,人与黑猩猩的性状表现差异最小,而与果蝇、向日葵差异更大。根据上述比较,得出的结论是:人与黑猩猩的亲缘关系最近,与果蝇、向日葵的亲缘关系最远。

②始祖鸟是古代爬行动物进化成鸟类的中间过度类型通过比较发现,始祖鸟的身体结构特点既和爬行动物有相同之处,又与鸟类有相同之处,由此推论始祖鸟是古代爬行动物进化成鸟类的中间过渡类型。过比较发现,始祖鸟的身体结构特点既和爬行动物有相同之处,又与鸟类有相同之处,由此推论始祖鸟是古代爬行动物进化成鸟类的中间过渡类型。

2、化石是生物进化非常重要的证据

化石:是生物的遗体、遗物或生活痕迹由于种种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化形成的。

科学家通过对化石的研究发现,鱼类的化石在比较古老的地层中出现,而两栖类、爬行类和哺乳动物则依次在越来越晚的地层中才出现。以上事实告诉我们,生物的化石在地层中的出现有一定的顺序:越古老的地层,成为化石的生物越简单、低等;距现今较近的地层,成为化石的生物越复杂、高等。

这就说明,生物在地球上不是一次出现的,而是经过漫长的年代逐步出现的,化石在地层中出现的顺序,只能用化石的观点才能解释。因此化石是证明生物进化的最重要证据。

例题:

在辽宁省发现的3种大小与松鼠相当的小型动物化石显示哺乳动物早在大约2亿年前便已经出现在地球上。下列叙述中,错误的是( )

①化石是研究生物进化的唯一证据

②在越古老的地层中,成为化石的生物越低等

③在越新近的地层中,陆生生物的化石越多

④在越新近的地层中,成为化石的生物越低等

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

答案:D

解析:化石是研究地球上生物进化的最主要、最可靠的证据但不是唯一的证据,①叙述错误;越古老的地层中成为化石的生物越简单、越低等,②叙述正确;在越新近的地层中陆生生物的化石越多③叙述正确;在越新近的地层中成为化石的生物越高等,④叙述错误。

3、生物进化的总趋势和大致历程

(1)植物的进化历程:原始藻类→苔藓植物→蕨类植物→种子植物

(2)动物进化历程:原始单细胞动物→无脊椎动物→脊椎动物→两栖类→爬行类→鸟类、哺乳类。

(3)生物进化的趋势:由简单到复杂,由低等到高等,由水生到陆生。

例题:

下列关于生物进化总趋势的叙述,正确的是( )

①从简单到复杂

②从体型小到体型大

③从单细胞到多细胞

④从低等到高等

⑤从陆生到水生

A.①③④⑤ B.①③④ C.①④⑤ D.①②③

答案:B

解析:物进化的总体趋势是从单细胞到多细胞、从简单到复杂、从低等到高等、从水生到陆生。

三、生物进化的原因

1、生物自身的原因

生物的后代发生不同的变异,生物的变异有两种结果,若生物的变异性状与生活环境适应,此种变异的个体能生存下来;若生物的变异性状不能与生活环境相适应,则这种变异的个体不能生存下去,将会被淘汰。

2、自然选择

概念:自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰这就是自然选择。

达尔文用自然选择学说解释生物进化的原因,其主要内容可概括如下:

过度繁殖。地球上的生物普遍具有很强的繁殖能力,能产生很多后代

生存斗争。自然界中生物赖以生存的生活条件(包括食物和生存空间等)是有一定的限度的。因此,生物要生存下去,就要进行生存斗争

遗传变异。遗传和变异是生物界中普遍存在的现象。出现有利变异的个体容易在生存斗争中获胜,并将这些变异遗传下去,出现不利变异的个体则容易淘汰。

适者生存。生存斗争的结果是适应环境的生物(或个体)生存下来,不适应环境的生物被淘汰,这就是适者生存。

例:长颈鹿的进化。

例题:

中国西南的横断山脉是一片神秘而鲜有人涉足的山区其中有一群世界上绝无仅有的奇特动物—滇金丝猴。它们可以生活在海拔4500米的地区是世界上栖息地海拔最高的灵长类动物滇金丝猴的成功进化使它们成为自然界中最成功的幸存者之一。与生活在热带丛林中的近亲相比它们四肢短小、躯干健壮、皮毛厚实这都是为了在刺骨的寒风中减少热量损失而发生适应性进化。有关描述正确的是( )

A.滇金丝猴四肢短小、躯干健壮、皮毛厚实等性状是由环境因素决定的。

B.环境的变化使滇金丝猴产生了与之相适应的变异。

C.滇金丝猴的进化是遗传、变异和自然选择的结果。

D.滇金丝猴产生的变异一定都有利于适应环境。

答案:C

解析:滇金丝猴四肢短小、躯干健壮、皮毛厚实等性状昰由遗传物质决定的,A错误。变异是不定向的环境选择了与之相适应的变异,B错误。自然界中的生物通过激烈的生存斗争适应者生存不适应者被淘汰掉,这就是自然选择。生物通过遗传、变昇和自然选择不断进化,C正确。变异是不定向的有的变异,利于适应环境有的变异不利于适应环境,D错误。

跟踪训练

1.原始大气可能形成许多简单有机物的自然条件是( )

A.适宜的温度、可见光、雷电 B.低温、火山喷发放出的光

C.高温、紫外线、雷电 D.自然火源、水、二氧化碳

2.科学家推测,生命起源的化学进化过程顺序是( )

①诞生原始生命

②形成有机小分子物质

③构成独立的体系

④形成有机大分子物质

A.②③④① B.②④③① C.③④②① D.①②③④

3.下面是小樊同学学习了《生命起源和生物进化》后总结的观点,小黄同学说其中有一项错误,你认为错误的一项是( )

A.生物进化的直接证据是同源器官的发现

B.生命起源于原始海洋

C.原始生命诞生的标志是原始新陈代谢和个体增殖

D.米勒实验可以说明原始地球能够形成构成生物体的有机物

4.生物的遗体、遗物或生活痕迹,由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化形成化石。下列关于化石的叙述,正确的是( )

A.所有的古生物都能形成化石 B.在越古老地层中形成化石的生物越高等

C.化石是研究生物进化的重要证据 D.在越浅的地层中形成化石的生物越低等

5.比较是研究生物进化最常用的方法。下图是物种甲化石和物种乙化石在地层中的分布情况示意图。下列判断正确的是( )

A.物种乙比物种甲结构复杂

B.物种甲形成的时间比物种乙早

C.物种甲由物种乙进化而来

D.与物种甲相比,物种乙生活的年代距今时间更长

6.始祖鸟化石证明,有较近亲缘关系的两类生物是( )

A.鱼类和两栖类 B.两栖类与爬行类 C.爬行类与鸟类 D.鸟类与哺乳类

7.下列动物的类群中,从简单到复杂的排列顺序是( )

①鱼类

②爬行类

③哺乳类

④两栖类

⑤鸟类

A.①②③④⑤ B.①④②⑤③ C.①②④③⑤ D.④①②⑤③

8.依据生物进化树,植物的进化顺序是( )

①原始多细胞藻类

②原始单细胞藻类

③原始蕨类植物

④原始苔藓植物

⑤原始种子植物

A.①②③④⑤ B. C.⑤④③②① D.③④⑤②①

9.18世纪的英国曼彻斯特地区山清水秀,这里的桦尺蠖大多数是浅色的,少数是深色的。100年以后,工业污染把树皮熏成了黑褐色,深色的桦尺蠖成了常见类型,浅色的却成了少数。造成这种变化的原因是( )

A.黑烟将桦尺蠖熏成了深色 B.浅色桦尺蠖迁出,深色的桦尺蠖迁入

C.浅色桦尺蠖变成深色的桦尺蠖 D.环境对桦尺蠖体色选择的结果

10.中国西南的横断山脉,是一片神秘而鲜有人涉足的山区,其中有一群世界上绝无仅有的奇特动物——滇金丝猴。它们可以生活在海拔4500米的地区,是世界上栖息地海拔最高的灵长类动物。滇金丝猴的成功进化,使它们成为自然界中最成功的幸存者之一。与生活在热带丛林中的近亲相比,它们四肢短小、躯干健壮、皮毛厚实,这都是为了在刺骨的寒风中减少热量损失而发生的适应性进化。有关描述正确的是( )

A.滇金丝猴四肢短小、躯干健壮、皮毛厚实等性状是由环境因素决定的

B.环境的变化使滇金丝猴产生了与之相适应的变异

C.滇金丝猴的进化是遗传、变异和自然选择的结果

D.滇金丝猴产生的变异一定都有利于适应环境

11.下列关于达尔文自然选择学说的理解,错误的是( )

A.生物变异是定向的,自然选择是不定向的

B.自然选择是通过生存斗争实现的

C.具有有利变异的个体容易生存并繁衍后代

D.遗传变异和环境因素共同作用导致生物进化

12.用达尔文进化论解释细菌对青霉素的耐药性,正确的是( )

A.细菌产生的变异不利于适应环境 B.青霉素使细菌产生了耐药性变异

C.青霉素选择后耐药细菌生存下来 D.耐药细菌之间没有生存斗争

13.枯叶蝶在进化过程中逐渐形成了体色随环境改变的特点。飞行过程中体表呈现鲜艳的黄色,便于吸引异性,降落后的形态和体色像枯叶。下列叙述错误的是(?? )

A.枯叶蝶体色随环境变化而改变是一种性状

B.为了应对敌害,枯叶蝶产生了体色随环境变化的定向变异

C.在进化过程中,枯叶蝶也会产生不利于应对敌害的变异

D.在进化过程中,敌害对枯叶蝶的不同变异起到了选择作用

14.如图为长颈鹿进化示意图,据图回答:

(1)图①说明古代长颈鹿的颈长存在着___________。古代长颈鹿的颈长短属于___________性状,是通过变异产生的,可以___________给后代。

(2)图②说明地球环境变得干旱、缺乏青草时,___________的个体容易获得食物而生存下来。那么,颈长的变异是___________,颈短的变异是___________。

(3)自然界中的生物,通过激烈的___________,适应者___________,不适应者被___________,这就是达尔文提出的___________学说。

15.“进化树”可简明地表示生物进化历程和亲缘关系,请据图回答下列问题:

(1)图中A代表原始生命,在进化的过程中由于营养方式的不同,进化成不同生物类群的两大主干,其分类单位是_________。

(2)生物学家通过对化石研究发现:在6亿年前出现大多数无脊椎动物,大约在5.3亿年前出现最早的鱼类,大约3.2亿年前才出现真正的陆生脊椎动物类群[___](填图中字母),该种生物类群适于陆地生活的重要原因是_________。

(3)根据_________可将图中的脊椎动物分为两类:一类是鱼类、B和C,另一类是鸟类和哺乳类,其中哺乳类是最高等的一类脊椎动物,这类动物与其他脊椎动物明显不同的识别特征有:①胎生、哺乳大大提高了_________;②_________既提高了哺乳动物摄取食物的能力,又增强了对食物的消化能力。

(4)鱼的鳃、青蛙的肺和皮肤、兔子的肺都能与外界进行气体交换,它们在结构上的共同特征是与外界环境接触的表面积大,内部都含有_________,这体现了生物体_________的生物学观点。

(5)请写出图中E所代表的植物类群:_________。

(6)蕨类植物比苔藓植物高大,主要是因为蕨类植物有根、茎、叶的分化,并且体内有_________组织。

(7)自然界中的生物通过_________,适应者生存下来,不适应者被淘汰,这就是自然选择,自然界中的生物通过遗传、变异和自然选择在不断进化。

答案以及解析

1.答案:C

解析:地质学研究表明,地球大约是在46亿年以前形成的,那时候地球的温度很高,地面上的环境与现在的完全不同:天空中或赤日炎炎,或电闪雷鸣,地面上火山喷发,熔岩横流。原始大气在这样的条件下,逐渐由无机物形成简单有机物。

2.答案:B

解析:原始大气中的无机小分子物质在紫外线、闪电、高温和宇宙射线等条件的激发下形成有机小分子物质,有机小分子物质随着雨水汇入原始海洋,经过长期演变,形成了比较复杂的有机大分子物质,这些物质逐渐聚集并在外表形成了原始界膜,构成了相对独立的体系,这些独立的体系不断完善,最终形成最简单的原始生命形式。可见生命的起源分为四个阶段:②形成有机小分子物质→④形成有机大分子→③构成独立的体系→①诞生原始生命,故选项B正确。

3.答案:A

解析:在研究生物进化的过程中,化石是最直接的证据,同源器官只是证明了具有同源器官的生物具有共同的原始祖先,A错误。

4.答案:C

解析:本题考查生物化石的形成及分布特点。化石是保存在地层中的古代生物的遗体、遗物和遗迹,但并不是所有的古生物都能形成化石,A项错误;化石是研究生物进化最直接、最有力的证据,C项正确;化石在不同地层中的分布是有一定顺序的,在越古老的地层中,成为化石的生物结构越简单、越低等,在越浅的地层中,成为化石的生物结构越复杂、越高等,B、D项错误。

5.答案:D

解析:由物种甲化石和物种乙化石在地层中的分布可推测,物种乙生活的年代距今比物种甲更长,因此物种乙的结构可能比物种甲的结构简单,物种甲形成的时间可能比物种乙晚,A、B的判断错误。物种甲形成的时间比物种乙要晚,与物种甲相比,物种乙生活的年代距今时间更长,但不能说物种甲是由物种乙进化而来的,C的判断错误,D的判断正确。

6.答案:C

解析:化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地层中,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的。1860年,在德国巴伐利亚省的石灰岩层中,发现了第一个始祖鸟化石。始祖鸟的身体大小如乌鸦,它保留了爬行类的许多特征,例如嘴里有牙齿,而不是形成现代鸟类那样的角质喙;指端有爪等;但是另一方面,始祖鸟又具有鸟类的一些特征,如已经具有羽毛,在一些骨骼形态上也表现出一些鸟类特征或过渡特征,如它的第三掌骨已经与腕骨愈合,总之,它的身体结构既和爬行动物有相似之处,又和鸟类有相同之处,根据以上特征,科学家认为始祖鸟是由古代爬行类进化到鸟类的一个过渡类型,鸟类起源于古代的爬行类。故选:C。

7.答案:B

解析:B脊椎动物的进化历程:鱼类→两栖类→爬行类→鸟类和哺乳类。因此,它们所属类群从简单到复杂的排列顺序是①④②⑤③。

8.答案:B

解析:在生物进化历程中,最先在原始海洋中出现的是原始的单细胞生物。植物的进化历程:原始单细胞藻类→原始多细胞藻类→原始的种子植物。

9.答案:D

解析:1850年前桦尺蠖所处的环境颜色是浅色的,因而灰桦尺蠖的体色是与环境颜色一致的,是一种不易被敌害发现的保护色;工业污染后使环境颜色变深,这时浅色桦尺蠖的体色就与环境颜色形成了反差,成了易被敌害发现的体色,而深色桦尺蠖的体色这时反而成了保护色,不易被敌害发现。即外界环境的颜色对桦尺蠖的体色作出了选择。

10.答案:C

解析:滇金丝猴四肢短小、躯干健壮、皮毛厚实等性状是由遗传物质决定的,A错误。变异是不定向的,环境选择了与之相适应的变异,B错误。自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择。生物通过遗传、变异和自然选择,不断进化,C正确。变异是不定向的,有的变异利于适应环境,有的变异不利于适应环境,D错误。

11.答案:A

解析:生物的变异是随机产生的,产生的变异可能对生物的生存是有利的,也可能对生物的生存是不利的。生物变异是不定向的,自然选择是定向的,A错误。

生物赖以生存的食物和空间是有限的,这必然导致生存斗争,生存斗争包括生物与无机环境之间的斗争,生物种内的斗争,如为食物、配偶和栖息地等的斗争,以及生物种间的斗争;生物普遍具有遗传和变异的特性,生物的变异是随机产生的,是不定向的,而环境对生物的选择是定向的;在生存斗争中,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存、不适者被淘汰,B正确。

在生存斗争中,具有有利变异的个体容易生存下来并繁殖后代,具有不利变异的个体容易被淘汰,生物向着适应环境的方向进化,C正确。

生物的遗传变异和环境因素的共同作用,导致了生物的进化,D正确。

12.答案:C

解析:细菌产生的变异有的利于适应环境,有的不利于适应环境,A错误。细菌本身就存在耐药性的变异个体,并不是青霉素使细菌产生了耐药性变异,B错误。青霉素选择后具有耐药性变异的细菌生存下来,C正确。耐药细菌之间存在生存斗争,D错误。

13.答案:B

解析:A.性状是指生物的形态结构,生理特征等具有的各种特征,枯叶蝶体色随环境变化而改变是一种性状,故A正确;B.变异是不定向的,故B错误;C.由于变异是不定向的,因此在进化过程中,枯叶蝶也会产生不利于应对敌害的变异,故C正确;D.敌害对枯叶蝶的不同变异起到选择作用,淘汰掉了产生不利于应对敌害的变异的个体,生存下来的是产生了有利于应对敌害的变异的个体,故D正确。

14.答案:(1)变异;相对;遗传

(2)颈长;有利变异;不利变异

(3)生存斗争;生存;淘汰;自然选择

解析:(1)生物界普遍存在着变异,古代的长颈鹿存在着颈长和颈短的变异,这些变异是可以遗传的。古代长颈鹿的颈长短属于相对性状,是通过变异产生的,这些变异是遗传物质改变引起的,是可以遗传的。

(2)图②说明地球环境变得干旱、缺乏青草时,颈长的个体能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,并且繁殖后代;颈短的个体,吃不到高处的树叶就容易被淘汰。那么,颈长的变异是有利变异,颈短的变异是不利变异。

(3)自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰,这就是达尔文提出的自然选择学说。

15.答案:(1)界

(2)B;生殖和发育摆脱对水环境的依赖

(3)体温是否恒定;后代成活率;牙齿分化

(4)丰富的毛细血管网;结构与功能相适应

(5)被子植物

(6)输导

(7)生存斗争

解析:(1)A原始生命在进化过程中由于营养方式不同,进化成代表不同生物类群的两大主干。该进化树的两大主干代表的分类等级是界。

(2)B爬行动物体表覆盖角质鳞片,可以减少体内水分的散失,体内受精,在陆地上产卵,爬行动物的生殖和发育摆脱了水的限制,是最早的、真正的陆生脊椎动物。

(3)哺乳动物体表被毛,体温恒定,鸟类体表被覆羽毛,体温恒定,可见哺乳动物和鸟类属于恒温动物。鱼类、两栖动物、爬行动物属于变温动物。胎生、哺乳提高了后代的成活率,哺乳动物的牙齿有门齿、臼齿和犬齿的分化,牙齿分化提高了哺乳动物摄取食物的能力,增强了对食物的消化能力。

(4)鱼类用鳃呼吸,鳃丝内密布毛细血管,有利于气体交换;青蛙主要用肺呼吸,皮肤裸露,湿润的皮肤里密布着毛细血管,能分泌黏液,辅助肺进行呼吸;兔子属于哺乳动物,用肺呼吸,肺外包绕着丰富的毛细血管,有利于气体交换。它们在结构上的共同特点是它们的呼吸器官与外界接触面积大,内部都含有丰富的毛细血管,体现了生物体结构与功能相适应的生物学观点。

(5)图中的E表示被子植物。

(6)蕨类植物有了根、茎、叶的分化,根能吸收大量的水和无机盐,并且体内有输导组织,能为植株输送大量的营养物质供植物生长利用,因此蕨类植物一般长得比较高大。

(7)达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。