八、周而不比同步练习-2020-2021学年高二语文版选修《论语》(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 八、周而不比同步练习-2020-2021学年高二语文版选修《论语》(word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 26.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-15 09:55:41 | ||

图片预览

文档简介

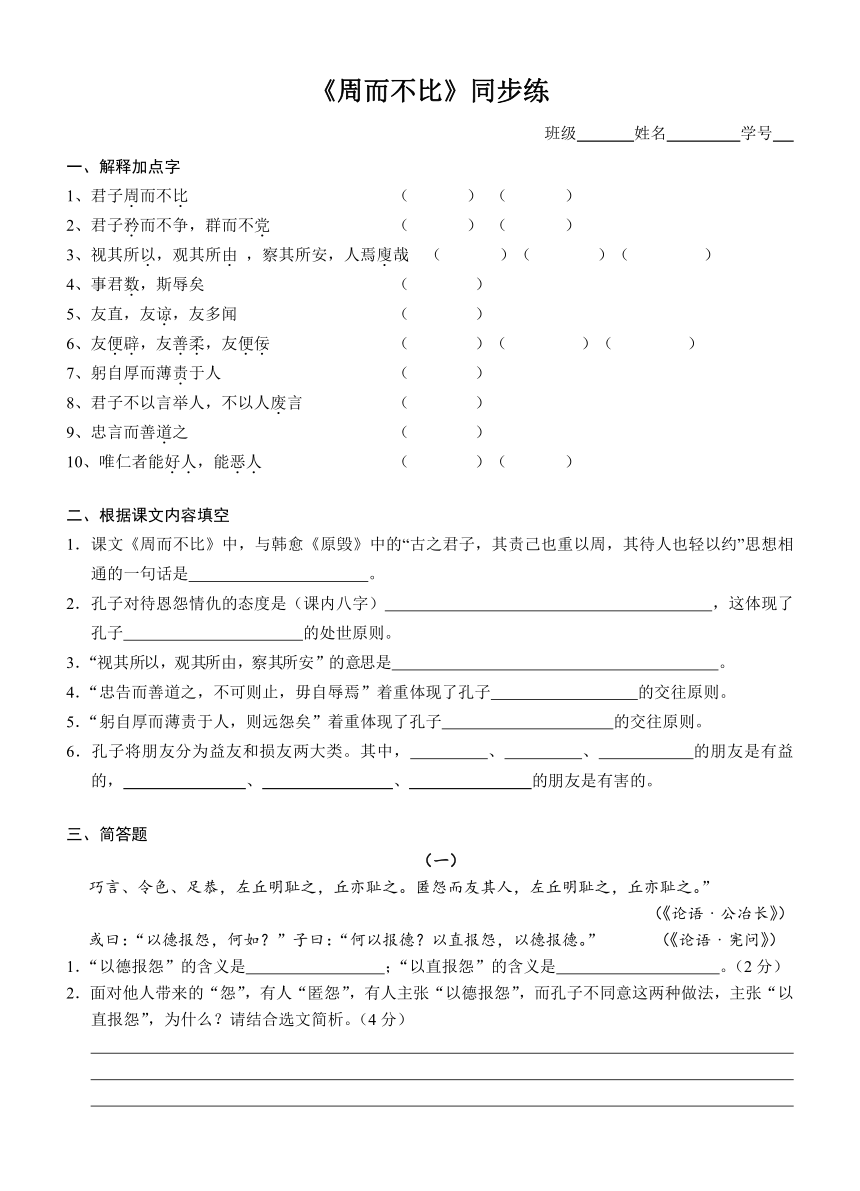

《周而不比》同步练

班级 姓名 学号

一、解释加点字

1、君子周而不比 ( ) ( )

2、君子矜而不争,群而不党 ( ) ( )

3、视其所以,观其所由 ,察其所安,人焉廋哉 ( )( )( )

4、事君数,斯辱矣 ( )

5、友直,友谅,友多闻 ( )

6、友便辟,友善柔,友便佞 ( )( )( )

7、躬自厚而薄责于人 ( )

8、君子不以言举人,不以人废言 ( )

9、忠言而善道之 ( )

10、唯仁者能好人,能恶人 ( )( )

二、根据课文内容填空

1.课文《周而不比》中,与韩愈《原毁》中的“古之君子,其责己也重以周,其待人也轻以约”思想相通的一句话是 。

2.孔子对待恩怨情仇的态度是(课内八字) ,这体现了孔子 的处世原则。

3.“视其所以,观其所由,察其所安”的意思是 。

4.“忠告而善道之,不可则止,毋自辱焉”着重体现了孔子 的交往原则。

5.“躬自厚而薄责于人,则远怨矣”着重体现了孔子 的交往原则。

6.孔子将朋友分为益友和损友两大类。其中, 、 、 的朋友是有益的, 、 、 的朋友是有害的。

三、简答题

(一)

巧言、令色、足恭,左丘明耻之,丘亦耻之。匿怨而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之。”

(《论语﹒公冶长》)

或曰:“以德报怨,何如?”子曰:“何以报德?以直报怨,以德报德。” (《论语﹒宪问》)

1.“以德报怨”的含义是 ;“以直报怨”的含义是 。(2分)

2.面对他人带来的“怨”,有人“匿怨”,有人主张“以德报怨”,而孔子不同意这两种做法,主张“以直报怨”,为什么?请结合选文简析。(4分)

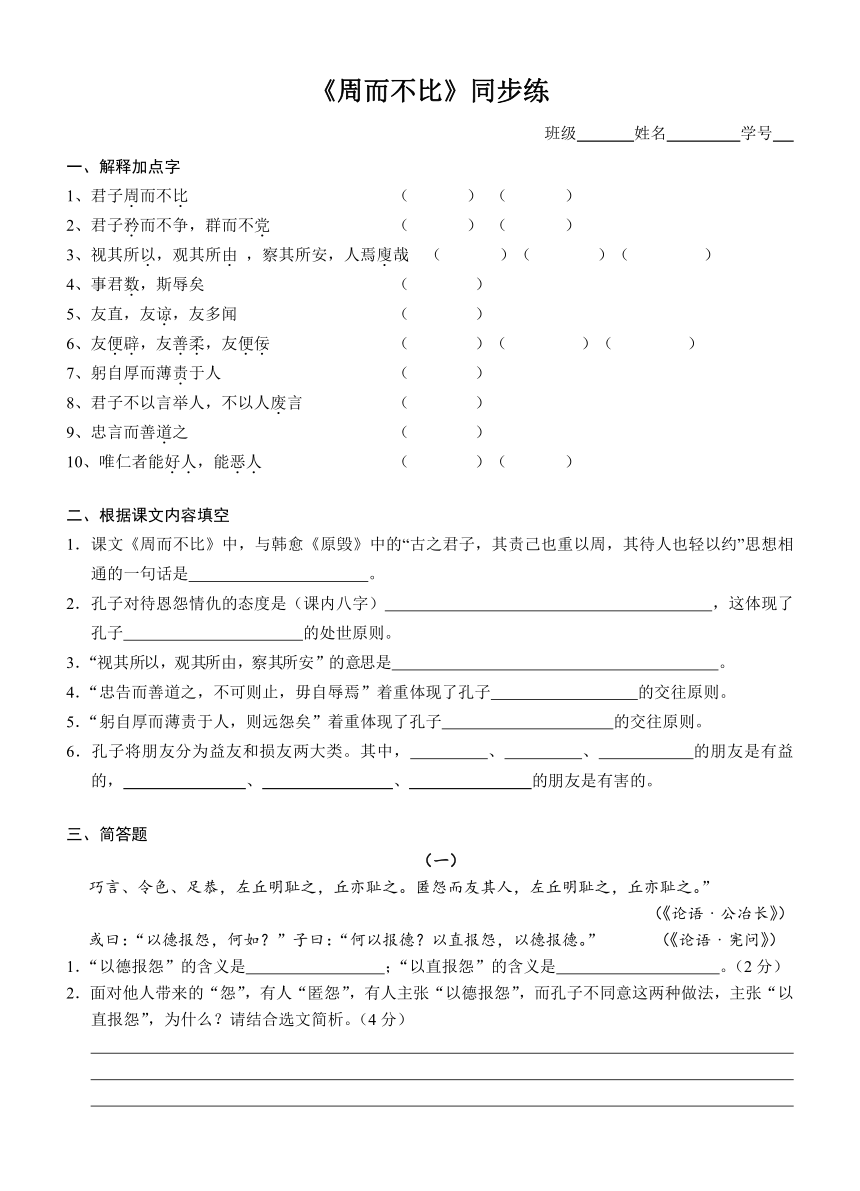

(二)

孔子曰:“益者三友,损者三友。友直,友谅①,友多闻,益矣。友便辟②,友善柔,友便佞,损矣。

(《论语·季氏》)

孟子曰:“不挟③长,不挟贵,不挟兄弟而友。友也者,友其德也,不可以有挟也。”(《孟子·万章》)

【注】①谅:诚实。②便辟:阿谀奉承。③挟:倚仗。

3.简要概括孔子和孟子的“交友观”的共同点。(2分)

4、请分别简述孔子和孟子的“交友观”。(4分)

(三)

①子贡问友。子曰:“忠告而善道之,不可则止,毋自辱也。” (《论语·颜渊》)

②司马牛忧曰:“人皆有兄弟,我独亡。”子夏曰:“商闻之矣:死生有命,富贵在天。君子敬而无失,与人恭而有礼,四海之内,皆兄弟也。君子何患乎无兄弟也?” (《论语·颜渊》)

【注】①道,通“导”。②据说司马牛是宋国大夫桓魅的弟弟。桓魅在宋国“犯上作乱”,遭到宋国当权者的打击,全家被迫出逃。司马牛逃到鲁国。

5.根据文段,请你阐述为什么说“四海之内,皆兄弟也”。(2分)

6.子夏劝说司马牛,是践行孔子待友之道的典范。请你用自己的话来概括这两则材料所阐述的待友之道。(4分)

(四)

(1)子曰:“忠告而善道之,不可则止,无自辱焉。”(《论语·颜渊》)

(2)子由曰:“事君数①,斯辱矣;朋友数,斯疏矣。”

(3)责善②,朋友之道也。(《孟子·离娄上》)

【注】①数:屡次,这里指繁琐。②责善:以善相责。

7.请概括出孔、孟在交友方面的共同观点。(2分)

8.结合选段内容,清简要分析孔、孟在交友方面的各自主张。(4分)

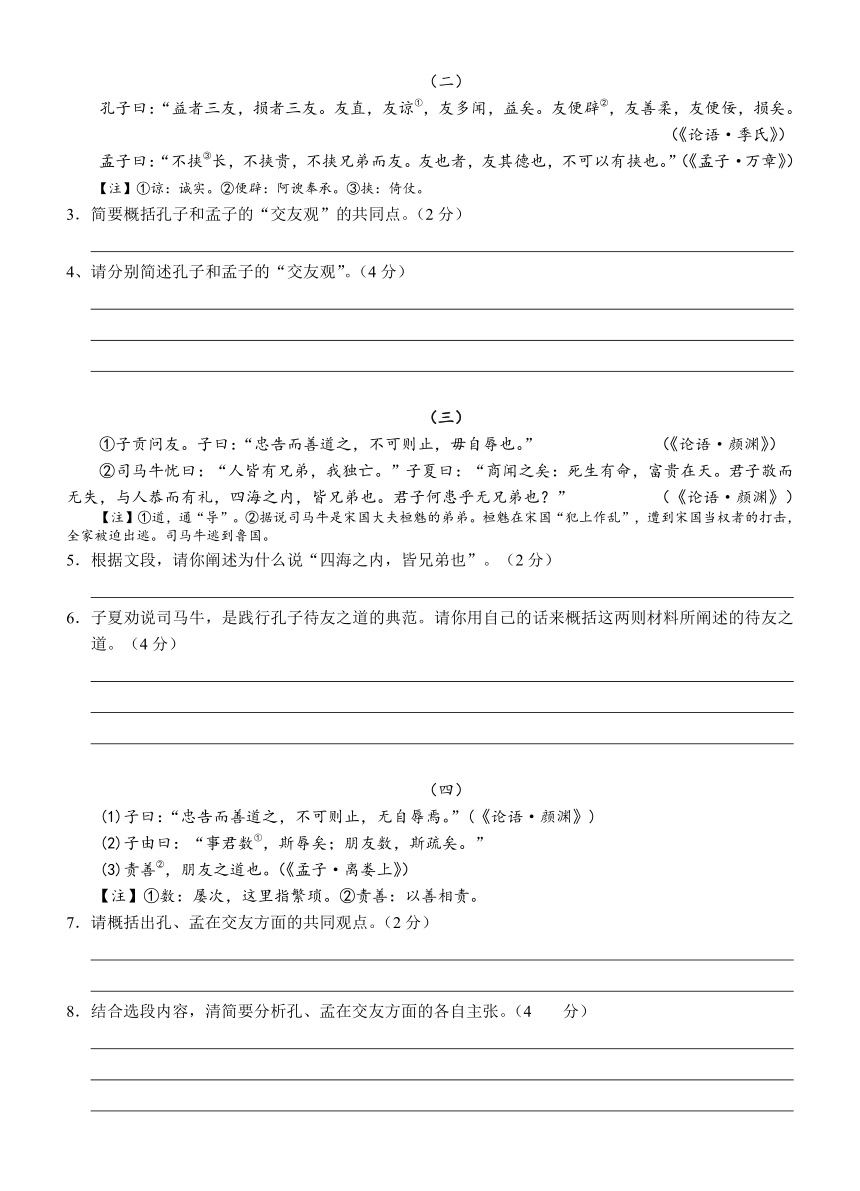

《周而不比》同步练(答案)

一、解释加点字

1.君子周而不比 (团结)(勾结)

2.君子矜而不争,群而不党 (庄重自持)(结党营私)

3.视其所以,观其所由 ,察其所安,人焉廋哉 (为)(经历)(躲藏)

4.事君数,斯辱矣 (频繁)

5.友直,友谅,友多闻 (诚信)

6.友便辟,友善柔,友便佞 (谄媚逢迎)(假装和善)(巧言善辩)

7.躬自厚而薄责于人 (要求)

8.君子不以言举人,不以人废言 (拒绝)

9.忠言而善道之 (通“导”,劝导)

10.唯仁者能好人,能恶人 (喜爱人)(厌恶人)

二、根据课文内容填空

1.课文《周而不比》中,与韩愈《原毁》中的“古之君子,其责己也重以周,其待人也轻以约”思想相通的一句话是 躬自厚而薄责于人 。

2.孔子对待恩怨情仇的态度是(课内八字) 以直报怨,以德报德,这体现了孔子 善恶分明、公平公正(中庸)的处世原则。

3.“视其所以,观其所由,察其所安”的意思是看他的行为,观察他的经历,考察他的习惯兴趣。

4.“忠告而善道之,不可则止,毋自辱焉”着重体现了孔子适中(度)交往原则。

5.“躬自厚而薄责于人,则远怨矣”着重体现了孔子严以律己,宽以待人的交往原则。

6.孔子将朋友分为益友和损友两大类。其中,正直、诚信、博学多闻的朋友是有益的,谄媚逢迎、态度伪善、夸夸其谈的朋友是有害的。

三、简答题

(一)

巧言、令色、足恭,左丘明耻之,丘亦耻之。匿怨而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之。”

(《论语﹒公冶长》)

或曰:“以德报怨,何如?”子曰:“何以报德?以直报怨,以德报德。” (《论语﹒宪问》)

1.“以德报怨”的含义是 ;“以直报怨”的含义是 。(2分)

答案:以德报怨:以恩惠回报怨恨;以直报怨:以公正正直的态度对待怨恨。

2.面对他人带来的“怨”,有人“匿怨”,有人主张“以德报怨”,而孔子不同意这两种做法,主张“以直报怨”,为什么?请结合选文简析。(4分)

答案:“匿怨”的人不真诚,表里不一(1分); “以德报怨”混淆了是非的判断标准,虽然有善的一面,但也容易纵容恶。(1分) “以直报怨”,即以公正正直的态度来对待别人的带来的怨,既保持了人的率真和尊严(1分),也表现了儒家的原则性。(1分)所以孔子主张以直报怨。

(二)

孔子曰:“益者三友,损者三友。友直,友谅①,友多闻,益矣。友便辟②,友善柔,友便佞,损矣。 (《论语·季氏》)

孟子曰:“不挟③长,不挟贵,不挟兄弟而友。友也者,友其德也,不可以有挟也。”(《孟子·万章》)

【注】①谅:诚实。②便辟:阿谀奉承。③挟:倚仗。

3.简要概括孔子和孟子的“交友观”的共同点。(2分)

答案:要结交益友。(或:交友重品德)

4.请分别简述孔子和孟子的“交友观”。(4分)

答案:孔子认为结交正直、诚信、博学的朋友,就有益;(1分)而结交谄媚、伪善、夸夸谈的朋友则有害,这是侧重交友时对朋友品性的要求,可以在择友时更谨慎,交到益友。(1分)孟子认为交朋友要平等,不能倚仗自身的优越条件,这是侧重交友时对自我的要求,也有助于交到更多益友。(2分)

【翻译】孟子说:“与朋友相交,不倚仗自己的年纪大,不倚仗自己的地位高,也不倚仗自己兄弟的高贵。交朋友,是因为朋友的德行好才去交他,心中不能存有任何有所倚仗的思想。”

(三)

①子贡问友。子曰:“忠告而善道之,不可则止,毋自辱也。”(《论语·颜渊》)

②司马牛忧曰:“人皆有兄弟,我独亡。”子夏曰:“商闻之矣:死生有命,富贵在天。君子敬而无失,与人恭而有礼,四海之内,皆兄弟也。君子何患乎无兄弟也?”(《论语·颜渊》)

【注】①道,通“导”。②据说司马牛是宋国大夫桓魅的弟弟。桓魅在宋国“犯上作乱”,遭到宋国当权者的打击,全家被迫出逃。司马牛逃到鲁国。

5.根据文段,请你阐述为什么说“四海之内,皆兄弟也”。(2分)

答案示例:君子能积极地以敬持身,不犯过失,又能待人恭敬,合于礼节,那么全天下的人都会乐于和他相处,把他看成兄弟了,这就是“四海之内皆兄弟”的道理。

6.子夏劝说司马牛,是践行孔子待友之道的典范。请你用自己的话来概括这两则材料所阐述的待友之道。(4分)

答案示例:朋友有过失或疑惑,应诚挚地帮助他(1 分)。用合乎义理的内容来劝导他(l 分);劝导的辞气,沟通的态度方法等,要因人事情景不同而深加考虑(l 分)。如果朋友不听,那就停止劝导,以免自取其辱(l 分)。

【参考译文】 司马牛忧愁地说:“别人都有兄弟,唯独我没有。”子夏说:“我听说过:死生有命,富贵在天。君子以敬持身,不犯过失,又能待人恭敬,合于礼节,那么全天下的人都会乐于和他相处,把他看成兄弟了。君子何愁没有兄弟呢?"

(四)

(1)子曰:“忠告而善道之,不可则止,无自辱焉。”(《论语·颜渊》)

(2)子由曰:“事君数①,斯辱矣;朋友数,斯疏矣。”

(3)责善②,朋友之道也。(《孟子·离娄上》)

【注】①数:屡次,这里指繁琐。②责善:以善相责。

7.请概括出孔、孟在交友方面的共同观点。(2分)

答案:对待朋友,有忠告的义务(责任)。

8.结合选段内容,清简要分析孔、孟在交友方面的各自主张。(4分)

答案:孔子认为,对于朋友,既要尽到忠告的责任,又不能强人所难。只有把握好交友的度,才不会在交友过程中自取其辱;孟子认为,善意中肯的指责,直截了当的批评,互相督促共勉前进,是朋友的职责。

班级 姓名 学号

一、解释加点字

1、君子周而不比 ( ) ( )

2、君子矜而不争,群而不党 ( ) ( )

3、视其所以,观其所由 ,察其所安,人焉廋哉 ( )( )( )

4、事君数,斯辱矣 ( )

5、友直,友谅,友多闻 ( )

6、友便辟,友善柔,友便佞 ( )( )( )

7、躬自厚而薄责于人 ( )

8、君子不以言举人,不以人废言 ( )

9、忠言而善道之 ( )

10、唯仁者能好人,能恶人 ( )( )

二、根据课文内容填空

1.课文《周而不比》中,与韩愈《原毁》中的“古之君子,其责己也重以周,其待人也轻以约”思想相通的一句话是 。

2.孔子对待恩怨情仇的态度是(课内八字) ,这体现了孔子 的处世原则。

3.“视其所以,观其所由,察其所安”的意思是 。

4.“忠告而善道之,不可则止,毋自辱焉”着重体现了孔子 的交往原则。

5.“躬自厚而薄责于人,则远怨矣”着重体现了孔子 的交往原则。

6.孔子将朋友分为益友和损友两大类。其中, 、 、 的朋友是有益的, 、 、 的朋友是有害的。

三、简答题

(一)

巧言、令色、足恭,左丘明耻之,丘亦耻之。匿怨而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之。”

(《论语﹒公冶长》)

或曰:“以德报怨,何如?”子曰:“何以报德?以直报怨,以德报德。” (《论语﹒宪问》)

1.“以德报怨”的含义是 ;“以直报怨”的含义是 。(2分)

2.面对他人带来的“怨”,有人“匿怨”,有人主张“以德报怨”,而孔子不同意这两种做法,主张“以直报怨”,为什么?请结合选文简析。(4分)

(二)

孔子曰:“益者三友,损者三友。友直,友谅①,友多闻,益矣。友便辟②,友善柔,友便佞,损矣。

(《论语·季氏》)

孟子曰:“不挟③长,不挟贵,不挟兄弟而友。友也者,友其德也,不可以有挟也。”(《孟子·万章》)

【注】①谅:诚实。②便辟:阿谀奉承。③挟:倚仗。

3.简要概括孔子和孟子的“交友观”的共同点。(2分)

4、请分别简述孔子和孟子的“交友观”。(4分)

(三)

①子贡问友。子曰:“忠告而善道之,不可则止,毋自辱也。” (《论语·颜渊》)

②司马牛忧曰:“人皆有兄弟,我独亡。”子夏曰:“商闻之矣:死生有命,富贵在天。君子敬而无失,与人恭而有礼,四海之内,皆兄弟也。君子何患乎无兄弟也?” (《论语·颜渊》)

【注】①道,通“导”。②据说司马牛是宋国大夫桓魅的弟弟。桓魅在宋国“犯上作乱”,遭到宋国当权者的打击,全家被迫出逃。司马牛逃到鲁国。

5.根据文段,请你阐述为什么说“四海之内,皆兄弟也”。(2分)

6.子夏劝说司马牛,是践行孔子待友之道的典范。请你用自己的话来概括这两则材料所阐述的待友之道。(4分)

(四)

(1)子曰:“忠告而善道之,不可则止,无自辱焉。”(《论语·颜渊》)

(2)子由曰:“事君数①,斯辱矣;朋友数,斯疏矣。”

(3)责善②,朋友之道也。(《孟子·离娄上》)

【注】①数:屡次,这里指繁琐。②责善:以善相责。

7.请概括出孔、孟在交友方面的共同观点。(2分)

8.结合选段内容,清简要分析孔、孟在交友方面的各自主张。(4分)

《周而不比》同步练(答案)

一、解释加点字

1.君子周而不比 (团结)(勾结)

2.君子矜而不争,群而不党 (庄重自持)(结党营私)

3.视其所以,观其所由 ,察其所安,人焉廋哉 (为)(经历)(躲藏)

4.事君数,斯辱矣 (频繁)

5.友直,友谅,友多闻 (诚信)

6.友便辟,友善柔,友便佞 (谄媚逢迎)(假装和善)(巧言善辩)

7.躬自厚而薄责于人 (要求)

8.君子不以言举人,不以人废言 (拒绝)

9.忠言而善道之 (通“导”,劝导)

10.唯仁者能好人,能恶人 (喜爱人)(厌恶人)

二、根据课文内容填空

1.课文《周而不比》中,与韩愈《原毁》中的“古之君子,其责己也重以周,其待人也轻以约”思想相通的一句话是 躬自厚而薄责于人 。

2.孔子对待恩怨情仇的态度是(课内八字) 以直报怨,以德报德,这体现了孔子 善恶分明、公平公正(中庸)的处世原则。

3.“视其所以,观其所由,察其所安”的意思是看他的行为,观察他的经历,考察他的习惯兴趣。

4.“忠告而善道之,不可则止,毋自辱焉”着重体现了孔子适中(度)交往原则。

5.“躬自厚而薄责于人,则远怨矣”着重体现了孔子严以律己,宽以待人的交往原则。

6.孔子将朋友分为益友和损友两大类。其中,正直、诚信、博学多闻的朋友是有益的,谄媚逢迎、态度伪善、夸夸其谈的朋友是有害的。

三、简答题

(一)

巧言、令色、足恭,左丘明耻之,丘亦耻之。匿怨而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之。”

(《论语﹒公冶长》)

或曰:“以德报怨,何如?”子曰:“何以报德?以直报怨,以德报德。” (《论语﹒宪问》)

1.“以德报怨”的含义是 ;“以直报怨”的含义是 。(2分)

答案:以德报怨:以恩惠回报怨恨;以直报怨:以公正正直的态度对待怨恨。

2.面对他人带来的“怨”,有人“匿怨”,有人主张“以德报怨”,而孔子不同意这两种做法,主张“以直报怨”,为什么?请结合选文简析。(4分)

答案:“匿怨”的人不真诚,表里不一(1分); “以德报怨”混淆了是非的判断标准,虽然有善的一面,但也容易纵容恶。(1分) “以直报怨”,即以公正正直的态度来对待别人的带来的怨,既保持了人的率真和尊严(1分),也表现了儒家的原则性。(1分)所以孔子主张以直报怨。

(二)

孔子曰:“益者三友,损者三友。友直,友谅①,友多闻,益矣。友便辟②,友善柔,友便佞,损矣。 (《论语·季氏》)

孟子曰:“不挟③长,不挟贵,不挟兄弟而友。友也者,友其德也,不可以有挟也。”(《孟子·万章》)

【注】①谅:诚实。②便辟:阿谀奉承。③挟:倚仗。

3.简要概括孔子和孟子的“交友观”的共同点。(2分)

答案:要结交益友。(或:交友重品德)

4.请分别简述孔子和孟子的“交友观”。(4分)

答案:孔子认为结交正直、诚信、博学的朋友,就有益;(1分)而结交谄媚、伪善、夸夸谈的朋友则有害,这是侧重交友时对朋友品性的要求,可以在择友时更谨慎,交到益友。(1分)孟子认为交朋友要平等,不能倚仗自身的优越条件,这是侧重交友时对自我的要求,也有助于交到更多益友。(2分)

【翻译】孟子说:“与朋友相交,不倚仗自己的年纪大,不倚仗自己的地位高,也不倚仗自己兄弟的高贵。交朋友,是因为朋友的德行好才去交他,心中不能存有任何有所倚仗的思想。”

(三)

①子贡问友。子曰:“忠告而善道之,不可则止,毋自辱也。”(《论语·颜渊》)

②司马牛忧曰:“人皆有兄弟,我独亡。”子夏曰:“商闻之矣:死生有命,富贵在天。君子敬而无失,与人恭而有礼,四海之内,皆兄弟也。君子何患乎无兄弟也?”(《论语·颜渊》)

【注】①道,通“导”。②据说司马牛是宋国大夫桓魅的弟弟。桓魅在宋国“犯上作乱”,遭到宋国当权者的打击,全家被迫出逃。司马牛逃到鲁国。

5.根据文段,请你阐述为什么说“四海之内,皆兄弟也”。(2分)

答案示例:君子能积极地以敬持身,不犯过失,又能待人恭敬,合于礼节,那么全天下的人都会乐于和他相处,把他看成兄弟了,这就是“四海之内皆兄弟”的道理。

6.子夏劝说司马牛,是践行孔子待友之道的典范。请你用自己的话来概括这两则材料所阐述的待友之道。(4分)

答案示例:朋友有过失或疑惑,应诚挚地帮助他(1 分)。用合乎义理的内容来劝导他(l 分);劝导的辞气,沟通的态度方法等,要因人事情景不同而深加考虑(l 分)。如果朋友不听,那就停止劝导,以免自取其辱(l 分)。

【参考译文】 司马牛忧愁地说:“别人都有兄弟,唯独我没有。”子夏说:“我听说过:死生有命,富贵在天。君子以敬持身,不犯过失,又能待人恭敬,合于礼节,那么全天下的人都会乐于和他相处,把他看成兄弟了。君子何愁没有兄弟呢?"

(四)

(1)子曰:“忠告而善道之,不可则止,无自辱焉。”(《论语·颜渊》)

(2)子由曰:“事君数①,斯辱矣;朋友数,斯疏矣。”

(3)责善②,朋友之道也。(《孟子·离娄上》)

【注】①数:屡次,这里指繁琐。②责善:以善相责。

7.请概括出孔、孟在交友方面的共同观点。(2分)

答案:对待朋友,有忠告的义务(责任)。

8.结合选段内容,清简要分析孔、孟在交友方面的各自主张。(4分)

答案:孔子认为,对于朋友,既要尽到忠告的责任,又不能强人所难。只有把握好交友的度,才不会在交友过程中自取其辱;孟子认为,善意中肯的指责,直截了当的批评,互相督促共勉前进,是朋友的职责。