名著导读《家》 课件35张 2020—2021学年人教版高中语文必修二

文档属性

| 名称 | 名著导读《家》 课件35张 2020—2021学年人教版高中语文必修二 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 776.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-15 11:21:35 | ||

图片预览

文档简介

名著《家》导读

《家》是巴金的代表作。

30年代是巴金小说创作的第一个高峰期。这期间,他先后完成的长篇小说有《死去的太阳》、《海底梦》、《砂丁》、《春天里的秋天》、《雪》(即《萌芽》)、《新生》、“爱情三部曲”(《雾》、《雨》、《电》)、“激流三部曲”(《家》、《春》、《秋》)等。在这些作品中,“激流三部曲”代表了他此时创作的最高成就。

《家》是巴金30年代创作的“激流三部曲”中的第一部,它从1931年问世至今,一直以其特有的反封建的思想光辉和动人的艺术魅力吸引着广大读者,在中国现代文学史上占有着重要的地位。

时代背景(新旧时代交替、新旧势力搏斗的背景下)(论世)

《家》写作于1931年, 但它反映的是新民主主义革命初期——1920年冬至1921年(秋)间的生活。

二十年代初期的中国社会,以"五四"运动为开端,中国革命进入了新民主主义革命时代,在新思潮的影响下,长期在封建羁绊下生活的青年们不断觉醒,不断反抗, 主要体现在民主科学思想与封建专制、封建迷信的矛盾斗争中。

内容概括

时间:1920年冬到1921年秋的八九个月时间里

地点:成都的一个官僚地主家庭高公馆

主要人物及情节:四世同堂

(故事主要以高家三兄弟的爱情命运为线索。)

一、高老太爷、陈姨太

二、克明、克安、克定

三、觉新、瑞珏(梅芬)

觉民、琴

觉慧(鸣凤)

四、海臣

情节简介

故事发生在“五四”新文化运动期间,二十世纪二十年代初期。四川成都高家,一个有五房儿孙的大家族。成都的一个官僚地主家庭高公馆,一家之主的高老太爷,封建专制,顽固不化。

长房长孙觉新,为人厚道,却很软弱,原与梅表姐相爱,后屈从于老太爷之命而与李瑞珏结婚。后来梅和瑞珏双双惨死。

觉民、觉慧积极参加爱国运动,从而和冯公馆的冯乐山成了死对头。

觉民爱上琴,冯乐山却要他娶自己的侄孙女,在觉民觉慧的反抗下,他们终于取得胜利。

觉慧爱上聪明伶俐的婢女鸣凤,但冯乐山却指名要娶鸣凤为妾,鸣凤坚决不从,投湖自尽…至此,觉新有所觉醒,而觉慧则毅然脱离家庭,投身革命。(故事主要以高家三兄弟的爱情遭际为线索。)

《家》人物分析

《家》塑造了一系列性格鲜明、具有典型意义的人物形象

《家》里的封建统治者

⒈有着道貌岸然的外表,竭力维护封建观念、秩序的人物,如高老太爷、克明等。

⒉行为荒唐、生活糜烂的人物,如克安、克定等。

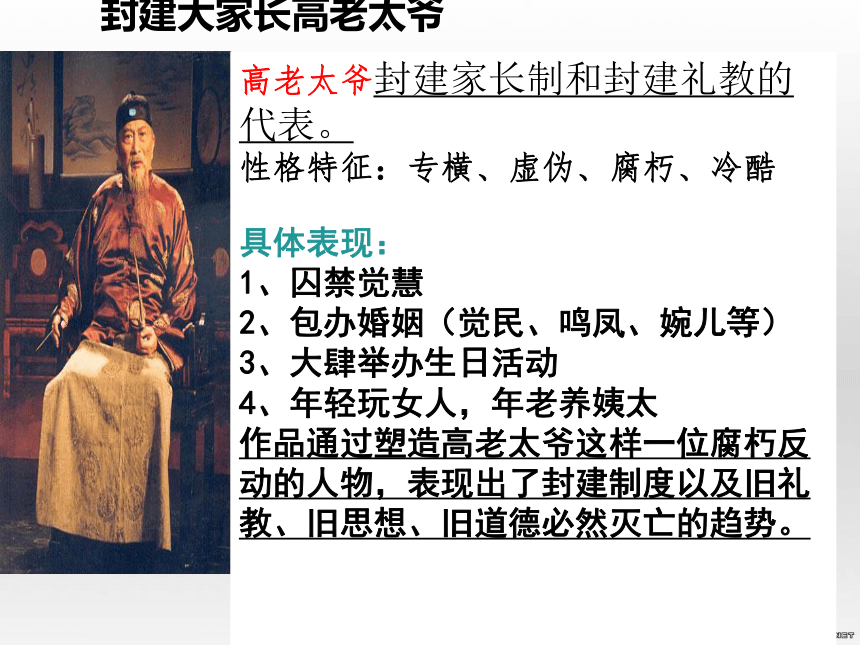

封建大家长高老太爷

高老太爷封建家长制和封建礼教的代表。

性格特征:专横、虚伪、腐朽、冷酷

具体表现:

1、囚禁觉慧

2、包办婚姻(觉民、鸣凤、婉儿等)

3、大肆举办生日活动

4、年轻玩女人,年老养姨太

作品通过塑造高老太爷这样一位腐朽反动的人物,表现出了封建制度以及旧礼教、旧思想、旧道德必然灭亡的趋势。

高老太爷是封建家长制和封建礼教的代表。

作为这个封建大家庭至高无上的统治者,作品突出表现了他专横、冷酷、严厉的性格特征。作品通过塑造高老太爷这样一位腐朽反动的人物,表现出了封建制度以及旧礼教、旧思想、旧道德必然灭亡的趋势。

高老太爷

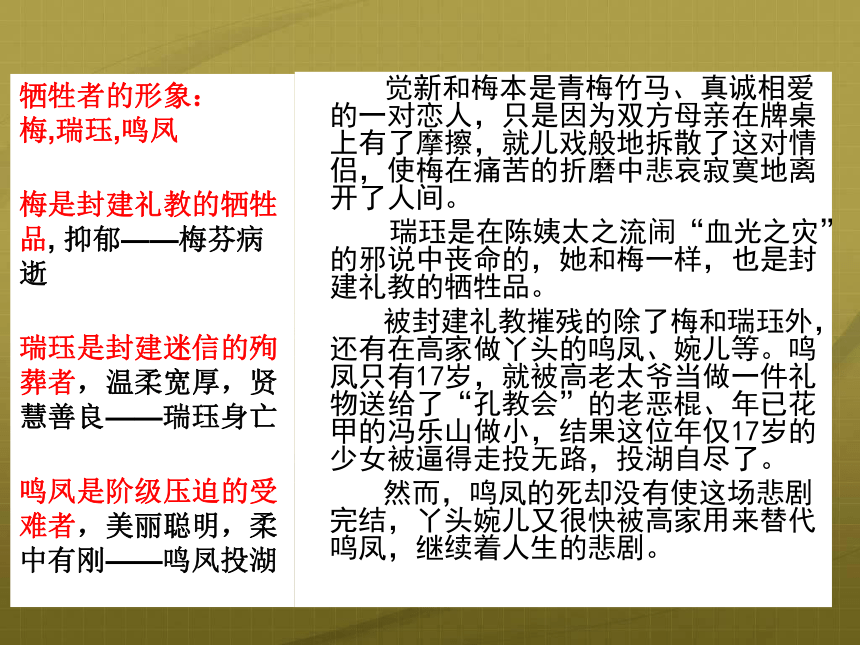

觉新和梅本是青梅竹马、真诚相爱的一对恋人,只是因为双方母亲在牌桌上有了摩擦,就儿戏般地拆散了这对情侣,使梅在痛苦的折磨中悲哀寂寞地离开了人间。

瑞珏是在陈姨太之流闹“血光之灾”的邪说中丧命的,她和梅一样,也是封建礼教的牺牲品。

被封建礼教摧残的除了梅和瑞珏外,还有在高家做丫头的鸣凤、婉儿等。鸣凤只有17岁,就被高老太爷当做一件礼物送给了“孔教会”的老恶棍、年已花甲的冯乐山做小,结果这位年仅17岁的少女被逼得走投无路,投湖自尽了。

然而,鸣凤的死却没有使这场悲剧完结,丫头婉儿又很快被高家用来替代鸣凤,继续着人生的悲剧。

牺牲者的形象:

梅,瑞珏,鸣凤

梅是封建礼教的牺牲品, 抑郁——梅芬病逝

瑞珏是封建迷信的殉葬者,温柔宽厚,贤慧善良——瑞珏身亡

鸣凤是阶级压迫的受难者,美丽聪明,柔中有刚——鸣凤投湖

梅芬:觉新两小无猜的情人,因为两家母亲之间的小小过节而劳燕分飞,被迫远嫁宜宾。出嫁后不久,又成了寡妇,最后抑郁而死。随风陨落的凋零病梅.

冰清玉洁、优雅而秀美。梅异常聪慧,也善解人意,善良但她的性情是刚烈的,高傲孤独地死去。

封建礼教的牺牲者.

瑞珏:

觉新明媒正娶的妻子,在即将生产时被高老太爷的陈姨太以避血光之灾为由赶到郊外生产,懦弱的丈夫却不敢反对。最后因照顾不周,难产而死。

她具备传统女性的一切美德。善良和忍耐,宽厚贤惠.瑞珏是一个伟大的女性,但这个最善良的人却被封建陋习折磨而死。

封建迷信的牺牲者。

鸣凤高家的丫鬟。

由于出身低微,她被剥夺了青春与爱的权力,高老太爷要将她给自己的朋友孔教会会长冯乐山做妾,鸣凤在绝望中投湖自尽。

聪明美丽、纯洁善良 ,外柔内刚 ,是封建礼教牺牲品,封建统治的受害者。

这个外表柔顺的少女,内心却有着反抗的精神,她敢于对封建制度的代表人物冯乐山表示最大的憎恶,并敢于第一个公然违抗礼法森严的高府最高统治者高老太爷的旨意,以投湖自尽来维护自己的爱情及对万恶制度的悲愤抗议。

叛逆者的形象:

觉慧,觉民,琴

在《家》里,有一群怀有新思想,并且对封建礼教深恶痛绝的年轻人。他们渴望新生活,渴望脱离“家”,渴望争取到自己的幸福。

觉慧

“幼稚而大胆”的叛逆者,人道主义者。 觉慧便是被五四新思潮唤醒的新生的民主主义力量的代表。

具体事例:

大胆——积极参加学生联合会组织的反帝反封建活动,创办《黎明周报》,批评大哥奉行的“作揖哲学”和“无抵抗主义”是“懦夫哲学”;

这是高家年轻一代中最激进、最富有斗争精神的人,是封建家庭中一个幼稚而大胆的叛逆者。

他是五四时代的觉醒青年,积极参加学生运动,创办进步刊物,宣传进步思想。

在家中,他有正义感,同情下层人物,勇于反对封建束缚。在婚姻问题上,他敢于冲破封建等级观念,毅然和丫头鸣凤相爱,同时积极支持觉民抗拒包办婚姻。

对于长辈们装神弄鬼等迷信行为,他也敢于大胆反抗。最后,他义无返顾地走出了家庭。

觉民:一个积极进步,逐渐上进的新青年,他的性格介于觉新和觉慧之间,他比觉新少了思想上的落后,又比觉慧多了遇事、抉择时的沉着和稳重。

他温和稳健,不好激动,不爱参加社会活动,对学生运动缺乏应有的关注。

但作为五四新思潮唤醒的年轻一代,他向往民主自由。当祖父为他一手包办婚姻的时候,他毅然离家出走,公开反抗,表现了不妥协的斗争精神,和琴成为小说中唯一的一对胜利者。

琴:

她主张男女应同校,男女应平等,她还自己主动要求到觉慧的学校去学习。

她与觉民大胆恋爱,努力追求婚姻自由。

琴的抗争,因卫道们的妥协和同盟军的支持,最终逃脱厄运。

作者把她塑造成了一位接受新思想、向往自由平等、大胆追求个性解放、敢于反抗封建礼教的形象。在当时看来,她是时代的叛逆者,但她的所作所为是当时女性中的先驱者。

封建社会中妇女的地位是低下的,是没有言论自由的,这一切的一切,都束缚了女性的发展,大大减弱了妇女对整个社会前进的推动作用。作者之所以塑造琴这个形象,无疑是为了唤醒这社会的另一半——女性的崛起。

觉新:集以上三种人物性格于一身的矛盾复杂的人物形象.

性格特征:

觉新——善良、待人诚恳、逆来顺受,委屈求全,实行“作揖主义”“无抵抗主义”

他的富有特征意义的语言就是"没有办法".觉慧被祖父软禁了,觉新说"这有什么办法呢?"觉民的幸福要被断送了,觉新也是"据我看是没有办法了";连觉新的妻子瑞珏被赶出公馆去生产,他还是"然而我又有什么办法?"

觉新

觉新是一个新旧掺半的人物,性格上具有较突出的两重性:

一方面,他受到了五四新思想的熏陶,同情弟弟们的斗争,

另一方面,长房长孙的地位和封建家庭的教养又使他怯弱忍让、逆来顺受,客观上扮演了一个旧礼教旧制度的维护者的形象。

具体事例:

1、 屈服于封建家长制。

他爱表妹梅,但当这段美好的恋情被长辈无理地扼杀后,他并不反抗,对父亲为他与李家订的亲事,也表示顺从。他自己饱尝了包办婚姻所带来的无穷痛苦,却又苦苦哀求觉慧劝阻觉民不要逃婚。

祖父死后,陈姨太无端以“血光之灾”为由,不许瑞珏在家里生小孩。觉新虽然觉得这有如“晴天霹雳”,但还是接受了,将瑞珏送到城外荒郊的茅屋中,结果封建迷信吞噬了她的生命。他明知世上无鬼,却又顺从地参与"捉鬼"的勾当。

2、同情受压制的青年

如:暗中帮助觉民逃婚,帮助觉慧离家出走等。

觉新矛盾性格的根源

⑴"长房长孙"的地位使他承担着维护封建家族长治久安的责任.

⑵"五四"新思潮的影响使他对封建家庭产生不满,并有了改良旧家庭的愿望.

作者对觉新的态度——哀其不幸,怒其不争

觉新形象对当时社会的意义:对于封建宗法制度采取妥协,改良的办法是不行的,只有进行坚决彻底的反抗斗争才有出路。

人物与情节

觉新:善良、待人诚恳、逆来顺受,委屈求全,实行“作揖主义”“无抵抗主义”

觉慧:“幼稚而大胆”的叛逆者,人道主义者,革命者?

梅芬:封建礼教的牺牲品, 抑郁——梅芬病逝

瑞珏:封建迷信的殉葬者,温柔宽厚,贤慧善良——瑞珏身亡

鸣凤:阶级压迫的受难者,美丽聪明,柔中有刚——鸣凤投湖

高老太爷:专横、虚伪、腐朽、冷酷

《家》是一部思想相当深刻的现实主义力作,作品通过以觉慧为代表的青年一代与以高老太爷为代表的封建腐朽势力的激烈斗争,反映了当时的社会面貌,

深刻地揭露了封建社会和家族制度的腐败与黑暗,

控诉和揭示了大家族和旧礼教、旧道德的罪恶以及吃人本质,并且揭示了其必然灭亡的历史命运。

同时,作品还以极大的激情歌颂了青年知识分子的觉醒、抗争以及他们与罪恶的封建家庭的决裂。

《家》的主题内容

1、通过高老太爷形象揭露了封建宗法家族制度的本质特征。

2、通过觉慧的形象歌颂青年一代的叛逆精神。

3、通过女性形象控诉了宗法制度与礼教“吃人”的罪恶。

《家》故事梗概

故事发生在成都一家姓高的大公馆里,高觉新是这个大家庭里的长孙,就是因为这个缘故,他被剥夺了学业与爱情。在中学毕业那天放弃了自己所爱的能够了解他、安慰他的钱家表妹,和父亲指定的姑娘结了婚。

觉新的二弟觉民和三弟觉慧就不同了,他们接受西方文化知识的熏陶,有着先进的思想、昂扬的斗志,是新时代的新青年。觉新也跟他俩一起接受新思想,但是他依旧还是“作揖主义”和“无抵抗主义”的拥护者。

老大觉新在西蜀实业公司事务所上班,那是他父亲生前为他找好的位置。一日,觉慧和觉民跟往常一样,买了几本新书,来到觉新的办公室里,这时张太太和琴小姐来了。琴是高家亲戚里面最美丽、最活泼的姑娘,她也是一个有着理想、有着抱负的勇敢的新青年。她给大家带来了一个不寻常的消息:钱家大姨妈回省城来了,梅表姐嫁了不到一年就守了寡,现在变得有点憔悴。这个梅表姐就是大哥觉新所挚爱的钱家表妹,而这时觉新正陪着张太太买衣料,他并没有听到这个消息。

觉慧和觉民离开了觉新的事务所,觉民去了琴的家里,而觉慧在路上遇见同学张惠如,并从他口中了解到当兵的打了学生。觉慧义愤填膺地和一些学生们参加了向总督示威游行的队伍。祖父高老太爷很快知道了他游行的事,让觉新把他囚禁在家里。

旧历新年快来了,高公馆这个绅士家庭也忙着准备过新年。除夕的前一天下午,觉慧买了一本小说《前夜》读给他的两个哥哥听,书里的

内容激起了觉慧的热情,也唤起了觉新痛苦的回忆,他向两兄弟述说了自己身为长孙承担的重任,自己为了家族的人,牺牲了自己的幸福……觉慧想着:我是青年,我不是畸人,我不是愚人,我要给自己把幸福争过来。他又为不是大哥的自己十分庆幸。天黑了,高家四世同堂聚集在一起,互相庆贺着吃年夜饭,高老太爷看见自己的子孙满堂,想着再过一两代,他们高家不知道会变成一个怎样繁盛的大家庭,心里非常地高兴。

旧历年的最后一天,觉新告诉觉慧他遇见梅表妹了,痛苦和悔恨涌上心头。觉慧责备觉新当初为什么不反抗,落到这地步,是罪有应得,觉新苦笑着说现实的环境不允许他这样做,觉慧突然感觉在思想上跟他的大哥是离得愈来愈远了。

鸣凤是高公馆里的丫头,她既聪慧又漂亮,她很喜欢觉慧。而觉慧只有在回到他那寂寞

无聊的家里时,才会不为思念鸣凤而苦恼。丫头们传闻,冯乐山要讨姨太太,准备在大房同三房的丫头中挑一个去。鸣凤向觉慧发誓她绝对不会跟别人。

元宵节的夜晚,他们几个年轻人接到了消息;督军下令讨伐张军长,前线已经开火。仗终于打起来了,高公馆上下都沉浸在一片恐怖、绝望之中,此时琴也正在高家,她没有地方可去,只能呆在这里。她从前还相信自己是一个勇敢的女性,而这时她发现自己还是一个脆弱的女子,没有能力反抗,也只能等待别人来宰割。

恐怖的时期终于过去了,和平的统治又恢复了。高公馆又热闹起来。觉民弟兄的几个同学创刊了《黎明周报》,刊载新文化运动的消息,介绍新的思想,批评和攻击不合理的旧制度和旧思想。觉慧热心地参加《周报》的工作,经常在《周报》上发表文章。至于觉民,他白天忙着功课,晚上按时去琴那里教书,对于《周报》并不像觉慧那样热心。

琴因为她的好朋友情如把长辫剪了,她也想这么做,但遭到母亲的反对,并要把她嫁出去。琴心里爱的是觉民,她伤心地哭了起来。就在琴伤心痛苦的晚上,鸣凤也同样伤心至极。原来高老太爷要她做冯老头子的姨太太,而且就在三天之后。这是高老太爷的命令,谁也违背不了,谁也反抗不了。她没有办法,觉慧是她惟一的希望了,而此时的觉慧正忙着写他的文章,无暇顾及鸣凤,待她要说时,觉民的到来使得她不得不走了。鸣凤彻底地绝望了,她记得她曾说过宁死也不会去,她带着对觉慧深深的爱和对这世上的不公平的恨跳进了湖里。

鸣凤的死很快被这大公馆里的人忘记,而觉慧却不能忘,因为他的自私,他没有把他心爱的人留住。他这时才发现平常老是训斥大哥和觉民没有胆量,其实他自己跟他们一样,也是一个没有胆量的人。他对现在的生活已厌倦了,他有了远离这个家庭的想法。

在高老太爷66岁诞辰的庆祝的日子里,冯乐山向高老太爷提亲,冯乐山要觉民娶自己的侄孙女,觉民爱的是琴,他立即表示要自己的事自己作主。为了反抗祖父他在觉慧的鼓励和帮助下逃离了公馆,觉新决心在这时听到了梅小姐

去世的消息。觉慧的五爸在外头讨了姨太,还打着老太爷的招牌借了许多债,老太爷为此一病不起,他已清楚高家已走下坡路了,最后的结局是可以想得到的。他做了多年的“四世同堂”的好梦,彻底破灭了。临死前他把觉民召了回来,答应冯家的亲事不提了,便离开了人世。

觉慧的嫂嫂瑞珏生产的日子近了,但公馆的太太们却要她迁到城外生产。因为他们迷信什么“血光之灾”。懦弱的觉新没有说一句反抗的话,忍受了一切,把瑞珏接到了城外。

瑞珏几天后就生产了,她痛苦地为觉新生下了一个儿子,自己却死了。觉新没有能见她最后一面。是旧的制度、礼教和迷信夺去了他的青春、他的幸福、他的前途,也夺去了他最爱的两个女人。他意识到了这一点,而他又不能够抵抗这一切,他只有绝望,只有痛苦。

觉慧真的无法在这个家中呆下去了,他终于逃离了这个家,到上海去一面求学一面从事进步的革命工作。

《家》是巴金的代表作。

30年代是巴金小说创作的第一个高峰期。这期间,他先后完成的长篇小说有《死去的太阳》、《海底梦》、《砂丁》、《春天里的秋天》、《雪》(即《萌芽》)、《新生》、“爱情三部曲”(《雾》、《雨》、《电》)、“激流三部曲”(《家》、《春》、《秋》)等。在这些作品中,“激流三部曲”代表了他此时创作的最高成就。

《家》是巴金30年代创作的“激流三部曲”中的第一部,它从1931年问世至今,一直以其特有的反封建的思想光辉和动人的艺术魅力吸引着广大读者,在中国现代文学史上占有着重要的地位。

时代背景(新旧时代交替、新旧势力搏斗的背景下)(论世)

《家》写作于1931年, 但它反映的是新民主主义革命初期——1920年冬至1921年(秋)间的生活。

二十年代初期的中国社会,以"五四"运动为开端,中国革命进入了新民主主义革命时代,在新思潮的影响下,长期在封建羁绊下生活的青年们不断觉醒,不断反抗, 主要体现在民主科学思想与封建专制、封建迷信的矛盾斗争中。

内容概括

时间:1920年冬到1921年秋的八九个月时间里

地点:成都的一个官僚地主家庭高公馆

主要人物及情节:四世同堂

(故事主要以高家三兄弟的爱情命运为线索。)

一、高老太爷、陈姨太

二、克明、克安、克定

三、觉新、瑞珏(梅芬)

觉民、琴

觉慧(鸣凤)

四、海臣

情节简介

故事发生在“五四”新文化运动期间,二十世纪二十年代初期。四川成都高家,一个有五房儿孙的大家族。成都的一个官僚地主家庭高公馆,一家之主的高老太爷,封建专制,顽固不化。

长房长孙觉新,为人厚道,却很软弱,原与梅表姐相爱,后屈从于老太爷之命而与李瑞珏结婚。后来梅和瑞珏双双惨死。

觉民、觉慧积极参加爱国运动,从而和冯公馆的冯乐山成了死对头。

觉民爱上琴,冯乐山却要他娶自己的侄孙女,在觉民觉慧的反抗下,他们终于取得胜利。

觉慧爱上聪明伶俐的婢女鸣凤,但冯乐山却指名要娶鸣凤为妾,鸣凤坚决不从,投湖自尽…至此,觉新有所觉醒,而觉慧则毅然脱离家庭,投身革命。(故事主要以高家三兄弟的爱情遭际为线索。)

《家》人物分析

《家》塑造了一系列性格鲜明、具有典型意义的人物形象

《家》里的封建统治者

⒈有着道貌岸然的外表,竭力维护封建观念、秩序的人物,如高老太爷、克明等。

⒉行为荒唐、生活糜烂的人物,如克安、克定等。

封建大家长高老太爷

高老太爷封建家长制和封建礼教的代表。

性格特征:专横、虚伪、腐朽、冷酷

具体表现:

1、囚禁觉慧

2、包办婚姻(觉民、鸣凤、婉儿等)

3、大肆举办生日活动

4、年轻玩女人,年老养姨太

作品通过塑造高老太爷这样一位腐朽反动的人物,表现出了封建制度以及旧礼教、旧思想、旧道德必然灭亡的趋势。

高老太爷是封建家长制和封建礼教的代表。

作为这个封建大家庭至高无上的统治者,作品突出表现了他专横、冷酷、严厉的性格特征。作品通过塑造高老太爷这样一位腐朽反动的人物,表现出了封建制度以及旧礼教、旧思想、旧道德必然灭亡的趋势。

高老太爷

觉新和梅本是青梅竹马、真诚相爱的一对恋人,只是因为双方母亲在牌桌上有了摩擦,就儿戏般地拆散了这对情侣,使梅在痛苦的折磨中悲哀寂寞地离开了人间。

瑞珏是在陈姨太之流闹“血光之灾”的邪说中丧命的,她和梅一样,也是封建礼教的牺牲品。

被封建礼教摧残的除了梅和瑞珏外,还有在高家做丫头的鸣凤、婉儿等。鸣凤只有17岁,就被高老太爷当做一件礼物送给了“孔教会”的老恶棍、年已花甲的冯乐山做小,结果这位年仅17岁的少女被逼得走投无路,投湖自尽了。

然而,鸣凤的死却没有使这场悲剧完结,丫头婉儿又很快被高家用来替代鸣凤,继续着人生的悲剧。

牺牲者的形象:

梅,瑞珏,鸣凤

梅是封建礼教的牺牲品, 抑郁——梅芬病逝

瑞珏是封建迷信的殉葬者,温柔宽厚,贤慧善良——瑞珏身亡

鸣凤是阶级压迫的受难者,美丽聪明,柔中有刚——鸣凤投湖

梅芬:觉新两小无猜的情人,因为两家母亲之间的小小过节而劳燕分飞,被迫远嫁宜宾。出嫁后不久,又成了寡妇,最后抑郁而死。随风陨落的凋零病梅.

冰清玉洁、优雅而秀美。梅异常聪慧,也善解人意,善良但她的性情是刚烈的,高傲孤独地死去。

封建礼教的牺牲者.

瑞珏:

觉新明媒正娶的妻子,在即将生产时被高老太爷的陈姨太以避血光之灾为由赶到郊外生产,懦弱的丈夫却不敢反对。最后因照顾不周,难产而死。

她具备传统女性的一切美德。善良和忍耐,宽厚贤惠.瑞珏是一个伟大的女性,但这个最善良的人却被封建陋习折磨而死。

封建迷信的牺牲者。

鸣凤高家的丫鬟。

由于出身低微,她被剥夺了青春与爱的权力,高老太爷要将她给自己的朋友孔教会会长冯乐山做妾,鸣凤在绝望中投湖自尽。

聪明美丽、纯洁善良 ,外柔内刚 ,是封建礼教牺牲品,封建统治的受害者。

这个外表柔顺的少女,内心却有着反抗的精神,她敢于对封建制度的代表人物冯乐山表示最大的憎恶,并敢于第一个公然违抗礼法森严的高府最高统治者高老太爷的旨意,以投湖自尽来维护自己的爱情及对万恶制度的悲愤抗议。

叛逆者的形象:

觉慧,觉民,琴

在《家》里,有一群怀有新思想,并且对封建礼教深恶痛绝的年轻人。他们渴望新生活,渴望脱离“家”,渴望争取到自己的幸福。

觉慧

“幼稚而大胆”的叛逆者,人道主义者。 觉慧便是被五四新思潮唤醒的新生的民主主义力量的代表。

具体事例:

大胆——积极参加学生联合会组织的反帝反封建活动,创办《黎明周报》,批评大哥奉行的“作揖哲学”和“无抵抗主义”是“懦夫哲学”;

这是高家年轻一代中最激进、最富有斗争精神的人,是封建家庭中一个幼稚而大胆的叛逆者。

他是五四时代的觉醒青年,积极参加学生运动,创办进步刊物,宣传进步思想。

在家中,他有正义感,同情下层人物,勇于反对封建束缚。在婚姻问题上,他敢于冲破封建等级观念,毅然和丫头鸣凤相爱,同时积极支持觉民抗拒包办婚姻。

对于长辈们装神弄鬼等迷信行为,他也敢于大胆反抗。最后,他义无返顾地走出了家庭。

觉民:一个积极进步,逐渐上进的新青年,他的性格介于觉新和觉慧之间,他比觉新少了思想上的落后,又比觉慧多了遇事、抉择时的沉着和稳重。

他温和稳健,不好激动,不爱参加社会活动,对学生运动缺乏应有的关注。

但作为五四新思潮唤醒的年轻一代,他向往民主自由。当祖父为他一手包办婚姻的时候,他毅然离家出走,公开反抗,表现了不妥协的斗争精神,和琴成为小说中唯一的一对胜利者。

琴:

她主张男女应同校,男女应平等,她还自己主动要求到觉慧的学校去学习。

她与觉民大胆恋爱,努力追求婚姻自由。

琴的抗争,因卫道们的妥协和同盟军的支持,最终逃脱厄运。

作者把她塑造成了一位接受新思想、向往自由平等、大胆追求个性解放、敢于反抗封建礼教的形象。在当时看来,她是时代的叛逆者,但她的所作所为是当时女性中的先驱者。

封建社会中妇女的地位是低下的,是没有言论自由的,这一切的一切,都束缚了女性的发展,大大减弱了妇女对整个社会前进的推动作用。作者之所以塑造琴这个形象,无疑是为了唤醒这社会的另一半——女性的崛起。

觉新:集以上三种人物性格于一身的矛盾复杂的人物形象.

性格特征:

觉新——善良、待人诚恳、逆来顺受,委屈求全,实行“作揖主义”“无抵抗主义”

他的富有特征意义的语言就是"没有办法".觉慧被祖父软禁了,觉新说"这有什么办法呢?"觉民的幸福要被断送了,觉新也是"据我看是没有办法了";连觉新的妻子瑞珏被赶出公馆去生产,他还是"然而我又有什么办法?"

觉新

觉新是一个新旧掺半的人物,性格上具有较突出的两重性:

一方面,他受到了五四新思想的熏陶,同情弟弟们的斗争,

另一方面,长房长孙的地位和封建家庭的教养又使他怯弱忍让、逆来顺受,客观上扮演了一个旧礼教旧制度的维护者的形象。

具体事例:

1、 屈服于封建家长制。

他爱表妹梅,但当这段美好的恋情被长辈无理地扼杀后,他并不反抗,对父亲为他与李家订的亲事,也表示顺从。他自己饱尝了包办婚姻所带来的无穷痛苦,却又苦苦哀求觉慧劝阻觉民不要逃婚。

祖父死后,陈姨太无端以“血光之灾”为由,不许瑞珏在家里生小孩。觉新虽然觉得这有如“晴天霹雳”,但还是接受了,将瑞珏送到城外荒郊的茅屋中,结果封建迷信吞噬了她的生命。他明知世上无鬼,却又顺从地参与"捉鬼"的勾当。

2、同情受压制的青年

如:暗中帮助觉民逃婚,帮助觉慧离家出走等。

觉新矛盾性格的根源

⑴"长房长孙"的地位使他承担着维护封建家族长治久安的责任.

⑵"五四"新思潮的影响使他对封建家庭产生不满,并有了改良旧家庭的愿望.

作者对觉新的态度——哀其不幸,怒其不争

觉新形象对当时社会的意义:对于封建宗法制度采取妥协,改良的办法是不行的,只有进行坚决彻底的反抗斗争才有出路。

人物与情节

觉新:善良、待人诚恳、逆来顺受,委屈求全,实行“作揖主义”“无抵抗主义”

觉慧:“幼稚而大胆”的叛逆者,人道主义者,革命者?

梅芬:封建礼教的牺牲品, 抑郁——梅芬病逝

瑞珏:封建迷信的殉葬者,温柔宽厚,贤慧善良——瑞珏身亡

鸣凤:阶级压迫的受难者,美丽聪明,柔中有刚——鸣凤投湖

高老太爷:专横、虚伪、腐朽、冷酷

《家》是一部思想相当深刻的现实主义力作,作品通过以觉慧为代表的青年一代与以高老太爷为代表的封建腐朽势力的激烈斗争,反映了当时的社会面貌,

深刻地揭露了封建社会和家族制度的腐败与黑暗,

控诉和揭示了大家族和旧礼教、旧道德的罪恶以及吃人本质,并且揭示了其必然灭亡的历史命运。

同时,作品还以极大的激情歌颂了青年知识分子的觉醒、抗争以及他们与罪恶的封建家庭的决裂。

《家》的主题内容

1、通过高老太爷形象揭露了封建宗法家族制度的本质特征。

2、通过觉慧的形象歌颂青年一代的叛逆精神。

3、通过女性形象控诉了宗法制度与礼教“吃人”的罪恶。

《家》故事梗概

故事发生在成都一家姓高的大公馆里,高觉新是这个大家庭里的长孙,就是因为这个缘故,他被剥夺了学业与爱情。在中学毕业那天放弃了自己所爱的能够了解他、安慰他的钱家表妹,和父亲指定的姑娘结了婚。

觉新的二弟觉民和三弟觉慧就不同了,他们接受西方文化知识的熏陶,有着先进的思想、昂扬的斗志,是新时代的新青年。觉新也跟他俩一起接受新思想,但是他依旧还是“作揖主义”和“无抵抗主义”的拥护者。

老大觉新在西蜀实业公司事务所上班,那是他父亲生前为他找好的位置。一日,觉慧和觉民跟往常一样,买了几本新书,来到觉新的办公室里,这时张太太和琴小姐来了。琴是高家亲戚里面最美丽、最活泼的姑娘,她也是一个有着理想、有着抱负的勇敢的新青年。她给大家带来了一个不寻常的消息:钱家大姨妈回省城来了,梅表姐嫁了不到一年就守了寡,现在变得有点憔悴。这个梅表姐就是大哥觉新所挚爱的钱家表妹,而这时觉新正陪着张太太买衣料,他并没有听到这个消息。

觉慧和觉民离开了觉新的事务所,觉民去了琴的家里,而觉慧在路上遇见同学张惠如,并从他口中了解到当兵的打了学生。觉慧义愤填膺地和一些学生们参加了向总督示威游行的队伍。祖父高老太爷很快知道了他游行的事,让觉新把他囚禁在家里。

旧历新年快来了,高公馆这个绅士家庭也忙着准备过新年。除夕的前一天下午,觉慧买了一本小说《前夜》读给他的两个哥哥听,书里的

内容激起了觉慧的热情,也唤起了觉新痛苦的回忆,他向两兄弟述说了自己身为长孙承担的重任,自己为了家族的人,牺牲了自己的幸福……觉慧想着:我是青年,我不是畸人,我不是愚人,我要给自己把幸福争过来。他又为不是大哥的自己十分庆幸。天黑了,高家四世同堂聚集在一起,互相庆贺着吃年夜饭,高老太爷看见自己的子孙满堂,想着再过一两代,他们高家不知道会变成一个怎样繁盛的大家庭,心里非常地高兴。

旧历年的最后一天,觉新告诉觉慧他遇见梅表妹了,痛苦和悔恨涌上心头。觉慧责备觉新当初为什么不反抗,落到这地步,是罪有应得,觉新苦笑着说现实的环境不允许他这样做,觉慧突然感觉在思想上跟他的大哥是离得愈来愈远了。

鸣凤是高公馆里的丫头,她既聪慧又漂亮,她很喜欢觉慧。而觉慧只有在回到他那寂寞

无聊的家里时,才会不为思念鸣凤而苦恼。丫头们传闻,冯乐山要讨姨太太,准备在大房同三房的丫头中挑一个去。鸣凤向觉慧发誓她绝对不会跟别人。

元宵节的夜晚,他们几个年轻人接到了消息;督军下令讨伐张军长,前线已经开火。仗终于打起来了,高公馆上下都沉浸在一片恐怖、绝望之中,此时琴也正在高家,她没有地方可去,只能呆在这里。她从前还相信自己是一个勇敢的女性,而这时她发现自己还是一个脆弱的女子,没有能力反抗,也只能等待别人来宰割。

恐怖的时期终于过去了,和平的统治又恢复了。高公馆又热闹起来。觉民弟兄的几个同学创刊了《黎明周报》,刊载新文化运动的消息,介绍新的思想,批评和攻击不合理的旧制度和旧思想。觉慧热心地参加《周报》的工作,经常在《周报》上发表文章。至于觉民,他白天忙着功课,晚上按时去琴那里教书,对于《周报》并不像觉慧那样热心。

琴因为她的好朋友情如把长辫剪了,她也想这么做,但遭到母亲的反对,并要把她嫁出去。琴心里爱的是觉民,她伤心地哭了起来。就在琴伤心痛苦的晚上,鸣凤也同样伤心至极。原来高老太爷要她做冯老头子的姨太太,而且就在三天之后。这是高老太爷的命令,谁也违背不了,谁也反抗不了。她没有办法,觉慧是她惟一的希望了,而此时的觉慧正忙着写他的文章,无暇顾及鸣凤,待她要说时,觉民的到来使得她不得不走了。鸣凤彻底地绝望了,她记得她曾说过宁死也不会去,她带着对觉慧深深的爱和对这世上的不公平的恨跳进了湖里。

鸣凤的死很快被这大公馆里的人忘记,而觉慧却不能忘,因为他的自私,他没有把他心爱的人留住。他这时才发现平常老是训斥大哥和觉民没有胆量,其实他自己跟他们一样,也是一个没有胆量的人。他对现在的生活已厌倦了,他有了远离这个家庭的想法。

在高老太爷66岁诞辰的庆祝的日子里,冯乐山向高老太爷提亲,冯乐山要觉民娶自己的侄孙女,觉民爱的是琴,他立即表示要自己的事自己作主。为了反抗祖父他在觉慧的鼓励和帮助下逃离了公馆,觉新决心在这时听到了梅小姐

去世的消息。觉慧的五爸在外头讨了姨太,还打着老太爷的招牌借了许多债,老太爷为此一病不起,他已清楚高家已走下坡路了,最后的结局是可以想得到的。他做了多年的“四世同堂”的好梦,彻底破灭了。临死前他把觉民召了回来,答应冯家的亲事不提了,便离开了人世。

觉慧的嫂嫂瑞珏生产的日子近了,但公馆的太太们却要她迁到城外生产。因为他们迷信什么“血光之灾”。懦弱的觉新没有说一句反抗的话,忍受了一切,把瑞珏接到了城外。

瑞珏几天后就生产了,她痛苦地为觉新生下了一个儿子,自己却死了。觉新没有能见她最后一面。是旧的制度、礼教和迷信夺去了他的青春、他的幸福、他的前途,也夺去了他最爱的两个女人。他意识到了这一点,而他又不能够抵抗这一切,他只有绝望,只有痛苦。

觉慧真的无法在这个家中呆下去了,他终于逃离了这个家,到上海去一面求学一面从事进步的革命工作。