陕西省咸阳市永寿县高中2020-2021学年高二下学期6月第三次月考历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 陕西省咸阳市永寿县高中2020-2021学年高二下学期6月第三次月考历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 273.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-16 09:43:28 | ||

图片预览

文档简介

永寿县高中2020-2021学年度第二学期第三次月考

高二年级历史试题

第I卷(选择题)

一、单选题(30道小题,每道2分,共计60分)

1.周公东征后,再次分封异姓亲戚之国,封国大小不等,有的是畿内的采邑。它们广泛分布在中原地区内,与众多的旧国错杂在一起,其主要目的是( )

A.强化中央集权 B.加强西周统治C.促进民族交融 D.维护同姓诸侯

2.《礼记》记载:“殷人尊神,率民以事神。”“周人尊礼尚施,事鬼神而远之,近人而忠焉。”材料反映了( )

A.唯物主义思想产生 B.人文意识逐渐增强

C.儒家思想影响政治 D.宗法观念逐渐瓦解

3.皇帝制度形成后,其居处称“行在所”,所居称“禁中”,服食之物称“御”,所用车马称“乘舆”,皇帝有病称“不豫”,皇帝去世称“驾崩”,入葬的坟墓称“陵”。皇帝的父母、妻妾和儿女也有专门的称号。此称谓( )

A.使官僚政治逐步取代血缘政治 B.体现了皇权上天赐予的神秘性

C.意在突出皇帝与众不同的地位 D.改变了中国封建社会发展趋势

4.东汉顺帝阳嘉年间,尚书令左雄建议改革察举制,并对孝廉进行分科考试。具体办法是由公府主考,儒生出身的考经学,文吏出身的考文书。公府考毕,再由尚书省复试。这一建议被采纳执行。察举制改革( )

A.提高了中央政府行政办事效率 B.改善了选拔人才的标准和程序

C.杜绝了选人过程中的腐败现象 D.打破了士族把持举荐权的局面

5.下表是唐代科举明经、进士两科的考试内容,据此可知,在唐代( )

唐代明经、进士两科的考试内容

初试 二试 三试

明经 选《礼记》或《左传》之一及《孝经》《论语》《尔雅》,每经帖十条 口答诸经大义十条 答时务策三道

进士 选《礼记》或《左传》之一及《尔雅》每经帖十条 作诗、赋、文各一篇 作时务策五道

A.科举制成为选官的唯一方式 B.进士科更注重选拔具有才华和能力的人才

C.明经科完全脱离社会的实际 D.进士科考试对唐诗的繁荣起着决定性作用

6.有学者指出:在探讨宋代相权强弱问题上,应将制度的设立与制度的实施区别开来。从制度层面看,宋代宰相的权力确实被大大削弱了,但事实上这些制度不过徒具形式而已。该学者认为宋代( )

A.宰相制度存在严重弊端 B.皇权与相权的矛盾尖锐

C.宰相依然拥有较大权力 D.制度的实施具有灵活性

7.明成祖时期,诏命吏部尚书蹇义等26人分巡全国各地,安抚军民,询察利病。宣宗时,“巡抚”之名已经确立,并由临时派遣变为专门设置。这些举措的实施( )

A.降低了政府统治效率 B.消除了中央与地方的矛盾

C.扩大了中枢行政权力 D.加强了中央对地方的控制

8.清中叶以后,中央政府在漠南蒙古设置绥远城将军。历任绥远城将军呈递皇帝的奏折内容极其丰富,大概涉及了绥远城修筑、内政、军务等八个大类。清朝此举意在( )

A.加强对于蒙古地区的控制 B.扩大地方行政权力

C.赋予将军处理政务的职权 D.推行改土归流政策

9.在清代,很多人都把内阁称为古之中书省,将入内阁叫作登政府,又比拟大学士如前代宰相。皇帝一旦下诏开馆修书,大学士依例充当监修总裁官。这说明,清代内阁( )

A.辅助皇帝处理政务 B.直接管理地方行政

C.独立应对国家事务 D.能够行使六部职权

10.清嘉庆五年,皇帝派御史坐镇军机处进行值班监视。如果发现军机大臣舞弊弄奸,御史即可据实参奏;如果值班御史不认真,或旷班或早散,亦准军机大臣参奏。这一举措旨在( )

A.扩大御史的监督权力 B.强化中央对地方的管制

C.维护君主的绝对权威 D.提高军机处的行政效率

11.我国古时以“春为岁首”,立春是干支历的岁始,代表万物起始、一切更生之义。这一天,皇帝和皇后要携领京城文武百官举行“皇帝亲耕、皇后亲蚕”的仪式。这从本质上反映了( )

A.封建皇权仪式加强 B.农桑是古代社会的经济主体

C.重农抑商一直推行 D.传统农业的主要耕作方式

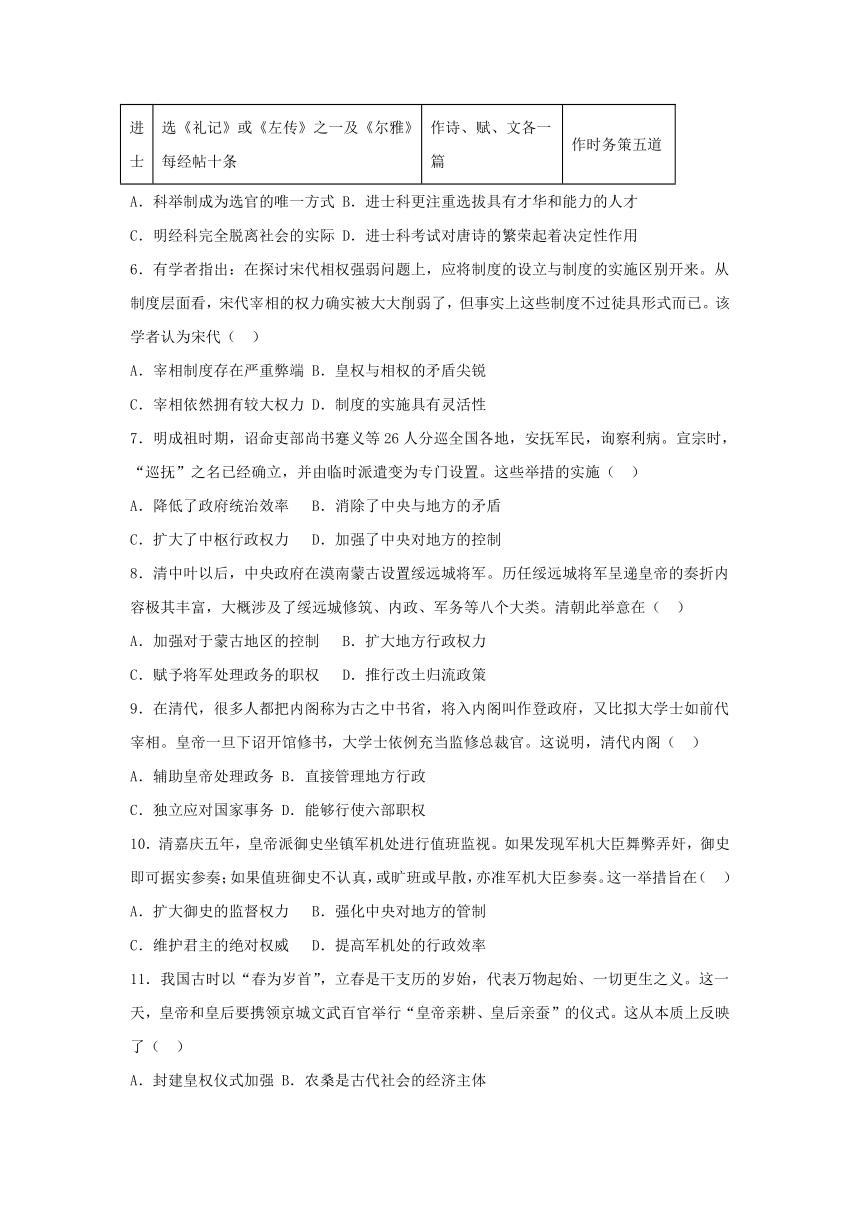

12.下图是不同时期犁的形制,影响其变化的主要因素是( )

A.冶铁技术的进步 B.国家统一的推动

C.土地类型的不同 D.精耕细作的需要

13.有学者说:“汉代是中国冶铁业发展的重要时期,各种铁制品开始广泛运用于社会生活各领域。”导致这一现象出现的根本原因是( )

A.农业耕作方式和技术的进步 B.汉武帝推行铁业官营制度

C.煤炭开始被用作冶铁燃料 D.商品经济推动手工业发展

14.筒车出现前,我国利用水力推动机械运转的技术日趋成熟。筒车立轮的设计显然受魏晋南北朝以来水碓、水碾磨的影响。筒车的挹水筒利用了竹材的中空特性,而我国南方很早就有利用竹材作提水桶、饭盒的传统。由此可知,筒车的出现( )

A.摆脱了自然环境的限制 B.促进了南北方技术的交流

C.推动农业耕作方式革新 D.得益于生产生活经验积累

15.与六朝的志怪小说相比,宋代的话本的主人公已经不是神鬼,而是现实生活中的人,作品也具有比较丰富的社会内容。出现这种变化的根源是( )

A.宋城市经济繁荣 B.科举制度的影响

C.统治阶级的推动 D.市民阶层的壮大

16.北魏均田制规定男子授桑田20亩。桑田世业,不必还给国家,可传给子孙,可卖其多余的土地,也可买其不足20亩的部分。这一规定( )

A.有效抑制地主兼并小农土地 B.实际上承认了私田的合法性

C.“复辟”西周时期的井田制 D.表明国家对土地绝对处置权

17.据唐代文献记载:“有俞大娘航船最大,居者养生送死嫁娶悉在其间,开巷为圃(种果蔬),操驾之工数百。南至江西,北至淮南,岁一往来,其利甚溥(丰厚),此则不啻载万也。洪(南昌)鄂之水居颇多,与邑殆相半。凡大船必为富商所有”。这可以用于说明,当时( )

A.海外商品贸易发达 B.政府鼓励商业发展

C.国内长途贸易兴盛 D.经济重心加快南移

18.明初开茶马互市后,私茶严重,明政府制作金牌信符,下发西宁州等各部族,作为茶马交易的特许权凭证,以获得紧缺的马匹。这些措施( )

A.改变了当地饮食习惯 B.冲击了抑商政策

C.旨在复兴古丝绸之路 D.有利于稳定边疆

19.明清时期,不仅出现了全国性的大商帮,还在商品交换中大量使用金属货币白银,甚至出现了钱庄、票号等金融机构。这些现象( )

A.体现了一定的社会转型特征 B.说明商品经济取代自然经济

C.与新航路的开辟直接相关联 D.促进了传统经济政策的调整

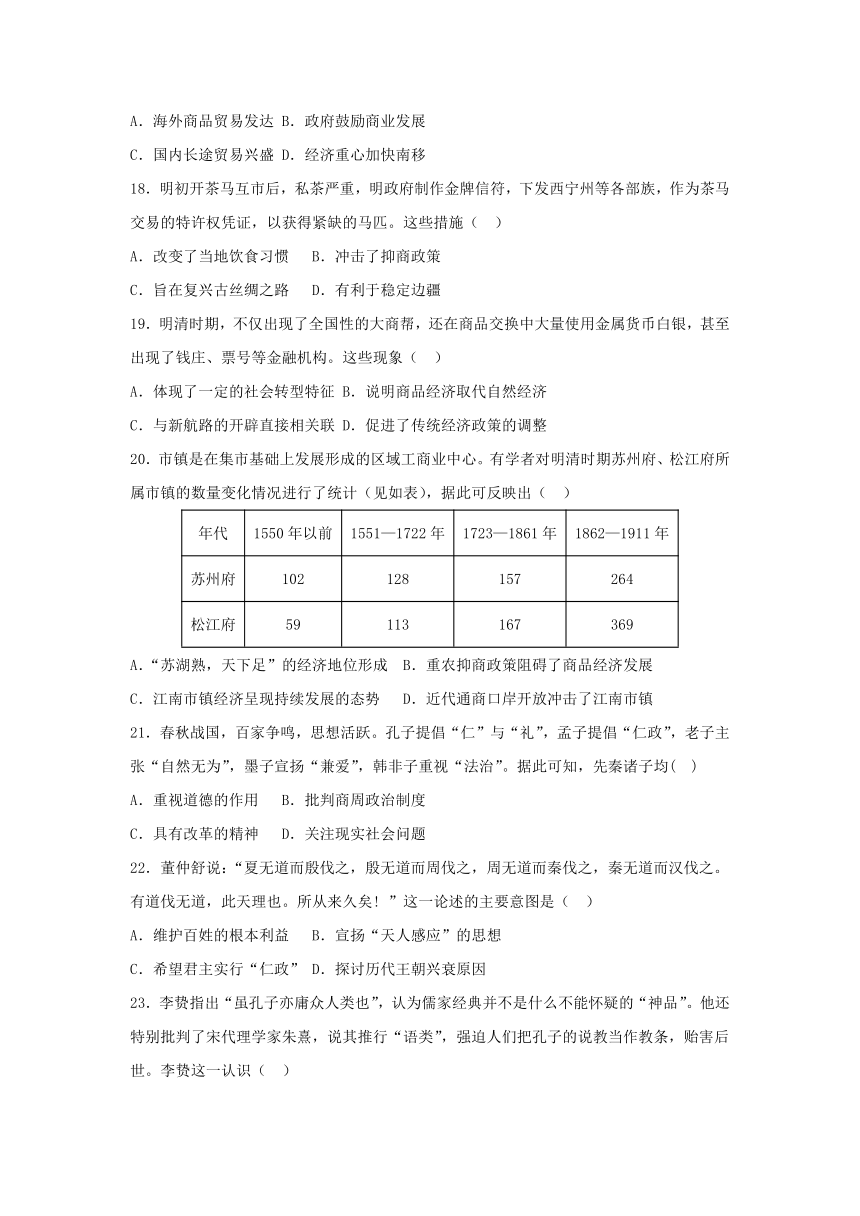

20.市镇是在集市基础上发展形成的区域工商业中心。有学者对明清时期苏州府、松江府所属市镇的数量变化情况进行了统计(见如表),据此可反映出( )

年代 1550年以前 1551—1722年 1723—1861年 1862—1911年

苏州府 102 128 157 264

松江府 59 113 167 369

A.“苏湖熟,天下足”的经济地位形成 B.重农抑商政策阻碍了商品经济发展

C.江南市镇经济呈现持续发展的态势 D.近代通商口岸开放冲击了江南市镇

21.春秋战国,百家争鸣,思想活跃。孔子提倡“仁”与“礼”,孟子提倡“仁政”,老子主张“自然无为”,墨子宣扬“兼爱”,韩非子重视“法治”。据此可知,先秦诸子均( )

A.重视道德的作用 B.批判商周政治制度

C.具有改革的精神 D.关注现实社会问题

22.董仲舒说:“夏无道而殷伐之,殷无道而周伐之,周无道而秦伐之,秦无道而汉伐之。有道伐无道,此天理也。所从来久矣! ”这一论述的主要意图是( )

A.维护百姓的根本利益 B.宣扬“天人感应”的思想

C.希望君主实行“仁政” D.探讨历代王朝兴衰原因

23.李贽指出“虽孔子亦庸众人类也”,认为儒家经典并不是什么不能怀疑的“神品”。他还特别批判了宋代理学家朱熹,说其推行“语类”,强迫人们把孔子的说教当作教条,贻害后世。李贽这一认识( )

A.强化了个体的社会责任感 B.深受商品经济发展影响

C.摒弃了社会主流的价值观 D.否定了传统的孔孟学说

24.王夫之认为:“日之有昼夜,犹人之有生死,世之有鼎革也。纪世者以一君为一世,一姓为一代足矣。”这一观点体现的理念是( )

A.民为邦本 B.趋时更新 C.天行有常. D.心外无理

25.明朝政府在科举中普遍采取“优养”措施,生员、举人参加乡试、会试,岁贡生员入京,皆给予盘缠补助。这体现出( )

A.民众贫富差距的消弭 B.官员文化素质的提高

C.科举考试程序的优化 D.政权社会基础的扩大

26.朱熹认为良知“乃出于天,不系于人”。王阳明说:“良知即是天理。”“良知之外,岂复有加于毫末乎?今必曰穷天下之理,而不知反求诸其心。”由此可知,两人( )

A.追求良知的途径有别 B.对儒学的世俗化认识一致

C.都强调儒学的思辨性 D.都重视良知的外在化特征

27.黄宗羲在《明夷待访录》中提到,“天子之所是未必是,天子之所非未必非、天子亦遂不自为非是,而公其非是于学校。是故养土为学校之一事,而学校不仅为养士而设也。”黄宗羲主张( )

A.推翻君主专制制度 B.君主无权干预教育

C.士人不应盲目从君 D.增加学校议政职能

28.李泽厚在《中国古代思想史论》中说到:“张载立(理学),朱熹集大成,王(阳明)使之瓦解。……王 (阳明)的中心范畴(心)则是潜藏着某种近代趋向的理学末端”,由此可知王阳明的心学( )

A.动摇了儒学思想的统治地位 B.继承了李贽离经叛道的思想

C.体现了知行合一的思想观念 D.扬弃了程朱理学的思想学说

29.明清时期,面对传染病流行朝廷会减免税粮赋役、发帑赈济以减缓灾情;一些深怀济世思想的医生也不避疫气施医送药,践行“不为将相,便为良医”的美德;不少知识分子和有识之士更是主动出资出力,救民济困。这在一定程度上反映出( )

A.救灾防灾成为社会共识 B.疫情有助于消解阶级对立

C.儒家思想影响国民行为 D.明清的防疫体系趋于完善

30.明清时期,诸如“朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强”“一举登科日,双亲未老时。锦衣归故里,端的是男儿”等诗句颇为流行,深入到千家万户,即使是不识字的妇人孺子,亦莫不知晓。这一现象反映出( )

A.科举考试制度影响深远 B.文化专制政策得到强化

C.功利教育现象日趋严重 D.家族本位观念根深蒂固

第II卷(非选择题)

二、材料分析题(31题16分,32题12分,33题12分,共计40分)

31.阅读材料.完成下列要求。

材料一 公门有公,卿门有卿,贱有常辱,贵有常荣,赏不能劝其努力,罚亦不能戒其怠惰。——《礼记》

材料二 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。汉举贤良,自董仲舒以来,皆对第三道。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。 ——阎步克《察举制度变迁史稿》

材料三 曹魏黄初元年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议“乃立九品官人之法:州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”。

——《通典》卷一四

材料四 随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾云:“近场帝始豆进士之科,当时优试策而已。”科举由应试人于一定时期,投碟自进,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之,然后为真正考试。……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。

——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)根据上述材料并结合所学知识,概括西周至唐不同的选官标准。(8分)

(2)根据材料四并结合所学知识,分析隋朝创立科举制历史影响。(6分)

(3)综合上述材料,概括我国古代选官制度演变的趋势。(2分)

32.阅读材料,回答问题。

材料 北宋前期主户和客户土地占有情况的比率表

名称 主户 客户

上三等户

(地主) 下户

(自耕农) 佃农

占全国农户总数百分比 12.7 52.2 35.1

占全国总耕地数百分比 70 30 0

——摘编自安作璋主编《中国史简编——北宋的阶级关系和赋役制度》

根据材料并结合所学知识,对表格中的数据信息做出合理的历史解释。(要求:史实运用正确,

逻辑体系严密。)(12分)

33.中国古代消费观念与社会发展密切相关。阅读材料,回答问题。

材料一 在中国古代浩如烟海的家训谱籍中,有关节节俭的内容引人注目。古人认为这不仅足节的一些提物,而且是关系到个人、家庭,乃至整个国家的问题。如诸葛亮在《诚于书》中提出“夫君于之行,静以修身,俭以养德。”曹魏大司农桓范在(政要论。节欲)中云:“修身治长久,处乱世尤以戒奢侈为要义。”国之要,莫大于节欲。”曾国藩则提出:“居家之道,惟崇俭可以长久,处乱世尤以戒奢侈为要义。”

——摘编自严文强《浅谈中国古代家训家法中的“节俭”思想》

材料二 明清时期,历史上传统的消费观受到质疑,新的消费思想应运而生。这集中体现在明代陆楫的思想上,他在其《蒹葭堂杂著摘抄·.禁奢辨》中指出:“自一人言之,一人俭则一人或可免于贫;自一家言之,一家俭则一家或可免于贫。致于统论天下之势则不然”“彼以梁肉奢,则耕者庖者分其利;彼以纨绮奢,则鬻者织者分其利”。

——摘编自吕晓萌《中国古代鼓励消费的经济思想辨析》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代消费观念的特点,并分析其形成的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清时期消费观念的突出变化并分析其历史影响。(6分)

2020-2021学年第二学期第三次月考 高二历史评分细则

一、单选题(30道小题,每道2分,共计60分)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B B C B B C D A A C

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B D C D A B C D A C

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

D C B B C A D D C A

二、材料分析题(31题16分,32题12分,33题12分,共计40分)

31.(1)标准:西周以血缘为标准;汉初以德行为标准;魏晋以门第为标准;隋唐以考试成绩为标准。(8分)

(2)影响:有利于缓和社会矛盾;提高官员文化素质;加强了中央集权;促进了文化教育的普及和繁荣。(6分)

(3)趋势:人才选拔逐渐制度化;选拔方式越来越公平、公开、科学。(2分)

32.(12分)信息:地主所占总户数比例低,但占有全国耕地比例高;自耕农所占总户数比例高,但占有全国耕地比例低。

原因:宋朝实行“不立田制”、“不抑兼并”的土地政策,土地自由买卖下的土地兼并加剧;宋代商品经济的发展,租佃关系日益普遍化。

影响:促使阶级关系的变化;导致了赋役制度的改革及后来的王安石变法。

33.(1)(6分)特点:反对奢侈,崇尚节俭;将消费与个人修养和家国命运相结合。

原因:小农经济占主导,整体生产力水平不高(或中下层民众相对贫困);儒家传统观念的影响。

(2)(6分)变化:崇奢黜俭,鼓励消费。

影响:一定程度上冲击了传统的思想观念;顺应了商品经济和资本主义萌芽发展的需要;但未成为当时的主流消费思想,对社会经济影响不大.

高二年级历史试题

第I卷(选择题)

一、单选题(30道小题,每道2分,共计60分)

1.周公东征后,再次分封异姓亲戚之国,封国大小不等,有的是畿内的采邑。它们广泛分布在中原地区内,与众多的旧国错杂在一起,其主要目的是( )

A.强化中央集权 B.加强西周统治C.促进民族交融 D.维护同姓诸侯

2.《礼记》记载:“殷人尊神,率民以事神。”“周人尊礼尚施,事鬼神而远之,近人而忠焉。”材料反映了( )

A.唯物主义思想产生 B.人文意识逐渐增强

C.儒家思想影响政治 D.宗法观念逐渐瓦解

3.皇帝制度形成后,其居处称“行在所”,所居称“禁中”,服食之物称“御”,所用车马称“乘舆”,皇帝有病称“不豫”,皇帝去世称“驾崩”,入葬的坟墓称“陵”。皇帝的父母、妻妾和儿女也有专门的称号。此称谓( )

A.使官僚政治逐步取代血缘政治 B.体现了皇权上天赐予的神秘性

C.意在突出皇帝与众不同的地位 D.改变了中国封建社会发展趋势

4.东汉顺帝阳嘉年间,尚书令左雄建议改革察举制,并对孝廉进行分科考试。具体办法是由公府主考,儒生出身的考经学,文吏出身的考文书。公府考毕,再由尚书省复试。这一建议被采纳执行。察举制改革( )

A.提高了中央政府行政办事效率 B.改善了选拔人才的标准和程序

C.杜绝了选人过程中的腐败现象 D.打破了士族把持举荐权的局面

5.下表是唐代科举明经、进士两科的考试内容,据此可知,在唐代( )

唐代明经、进士两科的考试内容

初试 二试 三试

明经 选《礼记》或《左传》之一及《孝经》《论语》《尔雅》,每经帖十条 口答诸经大义十条 答时务策三道

进士 选《礼记》或《左传》之一及《尔雅》每经帖十条 作诗、赋、文各一篇 作时务策五道

A.科举制成为选官的唯一方式 B.进士科更注重选拔具有才华和能力的人才

C.明经科完全脱离社会的实际 D.进士科考试对唐诗的繁荣起着决定性作用

6.有学者指出:在探讨宋代相权强弱问题上,应将制度的设立与制度的实施区别开来。从制度层面看,宋代宰相的权力确实被大大削弱了,但事实上这些制度不过徒具形式而已。该学者认为宋代( )

A.宰相制度存在严重弊端 B.皇权与相权的矛盾尖锐

C.宰相依然拥有较大权力 D.制度的实施具有灵活性

7.明成祖时期,诏命吏部尚书蹇义等26人分巡全国各地,安抚军民,询察利病。宣宗时,“巡抚”之名已经确立,并由临时派遣变为专门设置。这些举措的实施( )

A.降低了政府统治效率 B.消除了中央与地方的矛盾

C.扩大了中枢行政权力 D.加强了中央对地方的控制

8.清中叶以后,中央政府在漠南蒙古设置绥远城将军。历任绥远城将军呈递皇帝的奏折内容极其丰富,大概涉及了绥远城修筑、内政、军务等八个大类。清朝此举意在( )

A.加强对于蒙古地区的控制 B.扩大地方行政权力

C.赋予将军处理政务的职权 D.推行改土归流政策

9.在清代,很多人都把内阁称为古之中书省,将入内阁叫作登政府,又比拟大学士如前代宰相。皇帝一旦下诏开馆修书,大学士依例充当监修总裁官。这说明,清代内阁( )

A.辅助皇帝处理政务 B.直接管理地方行政

C.独立应对国家事务 D.能够行使六部职权

10.清嘉庆五年,皇帝派御史坐镇军机处进行值班监视。如果发现军机大臣舞弊弄奸,御史即可据实参奏;如果值班御史不认真,或旷班或早散,亦准军机大臣参奏。这一举措旨在( )

A.扩大御史的监督权力 B.强化中央对地方的管制

C.维护君主的绝对权威 D.提高军机处的行政效率

11.我国古时以“春为岁首”,立春是干支历的岁始,代表万物起始、一切更生之义。这一天,皇帝和皇后要携领京城文武百官举行“皇帝亲耕、皇后亲蚕”的仪式。这从本质上反映了( )

A.封建皇权仪式加强 B.农桑是古代社会的经济主体

C.重农抑商一直推行 D.传统农业的主要耕作方式

12.下图是不同时期犁的形制,影响其变化的主要因素是( )

A.冶铁技术的进步 B.国家统一的推动

C.土地类型的不同 D.精耕细作的需要

13.有学者说:“汉代是中国冶铁业发展的重要时期,各种铁制品开始广泛运用于社会生活各领域。”导致这一现象出现的根本原因是( )

A.农业耕作方式和技术的进步 B.汉武帝推行铁业官营制度

C.煤炭开始被用作冶铁燃料 D.商品经济推动手工业发展

14.筒车出现前,我国利用水力推动机械运转的技术日趋成熟。筒车立轮的设计显然受魏晋南北朝以来水碓、水碾磨的影响。筒车的挹水筒利用了竹材的中空特性,而我国南方很早就有利用竹材作提水桶、饭盒的传统。由此可知,筒车的出现( )

A.摆脱了自然环境的限制 B.促进了南北方技术的交流

C.推动农业耕作方式革新 D.得益于生产生活经验积累

15.与六朝的志怪小说相比,宋代的话本的主人公已经不是神鬼,而是现实生活中的人,作品也具有比较丰富的社会内容。出现这种变化的根源是( )

A.宋城市经济繁荣 B.科举制度的影响

C.统治阶级的推动 D.市民阶层的壮大

16.北魏均田制规定男子授桑田20亩。桑田世业,不必还给国家,可传给子孙,可卖其多余的土地,也可买其不足20亩的部分。这一规定( )

A.有效抑制地主兼并小农土地 B.实际上承认了私田的合法性

C.“复辟”西周时期的井田制 D.表明国家对土地绝对处置权

17.据唐代文献记载:“有俞大娘航船最大,居者养生送死嫁娶悉在其间,开巷为圃(种果蔬),操驾之工数百。南至江西,北至淮南,岁一往来,其利甚溥(丰厚),此则不啻载万也。洪(南昌)鄂之水居颇多,与邑殆相半。凡大船必为富商所有”。这可以用于说明,当时( )

A.海外商品贸易发达 B.政府鼓励商业发展

C.国内长途贸易兴盛 D.经济重心加快南移

18.明初开茶马互市后,私茶严重,明政府制作金牌信符,下发西宁州等各部族,作为茶马交易的特许权凭证,以获得紧缺的马匹。这些措施( )

A.改变了当地饮食习惯 B.冲击了抑商政策

C.旨在复兴古丝绸之路 D.有利于稳定边疆

19.明清时期,不仅出现了全国性的大商帮,还在商品交换中大量使用金属货币白银,甚至出现了钱庄、票号等金融机构。这些现象( )

A.体现了一定的社会转型特征 B.说明商品经济取代自然经济

C.与新航路的开辟直接相关联 D.促进了传统经济政策的调整

20.市镇是在集市基础上发展形成的区域工商业中心。有学者对明清时期苏州府、松江府所属市镇的数量变化情况进行了统计(见如表),据此可反映出( )

年代 1550年以前 1551—1722年 1723—1861年 1862—1911年

苏州府 102 128 157 264

松江府 59 113 167 369

A.“苏湖熟,天下足”的经济地位形成 B.重农抑商政策阻碍了商品经济发展

C.江南市镇经济呈现持续发展的态势 D.近代通商口岸开放冲击了江南市镇

21.春秋战国,百家争鸣,思想活跃。孔子提倡“仁”与“礼”,孟子提倡“仁政”,老子主张“自然无为”,墨子宣扬“兼爱”,韩非子重视“法治”。据此可知,先秦诸子均( )

A.重视道德的作用 B.批判商周政治制度

C.具有改革的精神 D.关注现实社会问题

22.董仲舒说:“夏无道而殷伐之,殷无道而周伐之,周无道而秦伐之,秦无道而汉伐之。有道伐无道,此天理也。所从来久矣! ”这一论述的主要意图是( )

A.维护百姓的根本利益 B.宣扬“天人感应”的思想

C.希望君主实行“仁政” D.探讨历代王朝兴衰原因

23.李贽指出“虽孔子亦庸众人类也”,认为儒家经典并不是什么不能怀疑的“神品”。他还特别批判了宋代理学家朱熹,说其推行“语类”,强迫人们把孔子的说教当作教条,贻害后世。李贽这一认识( )

A.强化了个体的社会责任感 B.深受商品经济发展影响

C.摒弃了社会主流的价值观 D.否定了传统的孔孟学说

24.王夫之认为:“日之有昼夜,犹人之有生死,世之有鼎革也。纪世者以一君为一世,一姓为一代足矣。”这一观点体现的理念是( )

A.民为邦本 B.趋时更新 C.天行有常. D.心外无理

25.明朝政府在科举中普遍采取“优养”措施,生员、举人参加乡试、会试,岁贡生员入京,皆给予盘缠补助。这体现出( )

A.民众贫富差距的消弭 B.官员文化素质的提高

C.科举考试程序的优化 D.政权社会基础的扩大

26.朱熹认为良知“乃出于天,不系于人”。王阳明说:“良知即是天理。”“良知之外,岂复有加于毫末乎?今必曰穷天下之理,而不知反求诸其心。”由此可知,两人( )

A.追求良知的途径有别 B.对儒学的世俗化认识一致

C.都强调儒学的思辨性 D.都重视良知的外在化特征

27.黄宗羲在《明夷待访录》中提到,“天子之所是未必是,天子之所非未必非、天子亦遂不自为非是,而公其非是于学校。是故养土为学校之一事,而学校不仅为养士而设也。”黄宗羲主张( )

A.推翻君主专制制度 B.君主无权干预教育

C.士人不应盲目从君 D.增加学校议政职能

28.李泽厚在《中国古代思想史论》中说到:“张载立(理学),朱熹集大成,王(阳明)使之瓦解。……王 (阳明)的中心范畴(心)则是潜藏着某种近代趋向的理学末端”,由此可知王阳明的心学( )

A.动摇了儒学思想的统治地位 B.继承了李贽离经叛道的思想

C.体现了知行合一的思想观念 D.扬弃了程朱理学的思想学说

29.明清时期,面对传染病流行朝廷会减免税粮赋役、发帑赈济以减缓灾情;一些深怀济世思想的医生也不避疫气施医送药,践行“不为将相,便为良医”的美德;不少知识分子和有识之士更是主动出资出力,救民济困。这在一定程度上反映出( )

A.救灾防灾成为社会共识 B.疫情有助于消解阶级对立

C.儒家思想影响国民行为 D.明清的防疫体系趋于完善

30.明清时期,诸如“朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强”“一举登科日,双亲未老时。锦衣归故里,端的是男儿”等诗句颇为流行,深入到千家万户,即使是不识字的妇人孺子,亦莫不知晓。这一现象反映出( )

A.科举考试制度影响深远 B.文化专制政策得到强化

C.功利教育现象日趋严重 D.家族本位观念根深蒂固

第II卷(非选择题)

二、材料分析题(31题16分,32题12分,33题12分,共计40分)

31.阅读材料.完成下列要求。

材料一 公门有公,卿门有卿,贱有常辱,贵有常荣,赏不能劝其努力,罚亦不能戒其怠惰。——《礼记》

材料二 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。汉举贤良,自董仲舒以来,皆对第三道。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。 ——阎步克《察举制度变迁史稿》

材料三 曹魏黄初元年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议“乃立九品官人之法:州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”。

——《通典》卷一四

材料四 随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾云:“近场帝始豆进士之科,当时优试策而已。”科举由应试人于一定时期,投碟自进,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之,然后为真正考试。……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。

——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)根据上述材料并结合所学知识,概括西周至唐不同的选官标准。(8分)

(2)根据材料四并结合所学知识,分析隋朝创立科举制历史影响。(6分)

(3)综合上述材料,概括我国古代选官制度演变的趋势。(2分)

32.阅读材料,回答问题。

材料 北宋前期主户和客户土地占有情况的比率表

名称 主户 客户

上三等户

(地主) 下户

(自耕农) 佃农

占全国农户总数百分比 12.7 52.2 35.1

占全国总耕地数百分比 70 30 0

——摘编自安作璋主编《中国史简编——北宋的阶级关系和赋役制度》

根据材料并结合所学知识,对表格中的数据信息做出合理的历史解释。(要求:史实运用正确,

逻辑体系严密。)(12分)

33.中国古代消费观念与社会发展密切相关。阅读材料,回答问题。

材料一 在中国古代浩如烟海的家训谱籍中,有关节节俭的内容引人注目。古人认为这不仅足节的一些提物,而且是关系到个人、家庭,乃至整个国家的问题。如诸葛亮在《诚于书》中提出“夫君于之行,静以修身,俭以养德。”曹魏大司农桓范在(政要论。节欲)中云:“修身治长久,处乱世尤以戒奢侈为要义。”国之要,莫大于节欲。”曾国藩则提出:“居家之道,惟崇俭可以长久,处乱世尤以戒奢侈为要义。”

——摘编自严文强《浅谈中国古代家训家法中的“节俭”思想》

材料二 明清时期,历史上传统的消费观受到质疑,新的消费思想应运而生。这集中体现在明代陆楫的思想上,他在其《蒹葭堂杂著摘抄·.禁奢辨》中指出:“自一人言之,一人俭则一人或可免于贫;自一家言之,一家俭则一家或可免于贫。致于统论天下之势则不然”“彼以梁肉奢,则耕者庖者分其利;彼以纨绮奢,则鬻者织者分其利”。

——摘编自吕晓萌《中国古代鼓励消费的经济思想辨析》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代消费观念的特点,并分析其形成的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清时期消费观念的突出变化并分析其历史影响。(6分)

2020-2021学年第二学期第三次月考 高二历史评分细则

一、单选题(30道小题,每道2分,共计60分)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B B C B B C D A A C

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B D C D A B C D A C

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

D C B B C A D D C A

二、材料分析题(31题16分,32题12分,33题12分,共计40分)

31.(1)标准:西周以血缘为标准;汉初以德行为标准;魏晋以门第为标准;隋唐以考试成绩为标准。(8分)

(2)影响:有利于缓和社会矛盾;提高官员文化素质;加强了中央集权;促进了文化教育的普及和繁荣。(6分)

(3)趋势:人才选拔逐渐制度化;选拔方式越来越公平、公开、科学。(2分)

32.(12分)信息:地主所占总户数比例低,但占有全国耕地比例高;自耕农所占总户数比例高,但占有全国耕地比例低。

原因:宋朝实行“不立田制”、“不抑兼并”的土地政策,土地自由买卖下的土地兼并加剧;宋代商品经济的发展,租佃关系日益普遍化。

影响:促使阶级关系的变化;导致了赋役制度的改革及后来的王安石变法。

33.(1)(6分)特点:反对奢侈,崇尚节俭;将消费与个人修养和家国命运相结合。

原因:小农经济占主导,整体生产力水平不高(或中下层民众相对贫困);儒家传统观念的影响。

(2)(6分)变化:崇奢黜俭,鼓励消费。

影响:一定程度上冲击了传统的思想观念;顺应了商品经济和资本主义萌芽发展的需要;但未成为当时的主流消费思想,对社会经济影响不大.

同课章节目录