【新教材】《乡土中国》整本书阅读 课件—高一语文统编版必修上册(72张PPT)

文档属性

| 名称 | 【新教材】《乡土中国》整本书阅读 课件—高一语文统编版必修上册(72张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-15 12:54:46 | ||

图片预览

文档简介

《乡土中国》整本书阅读

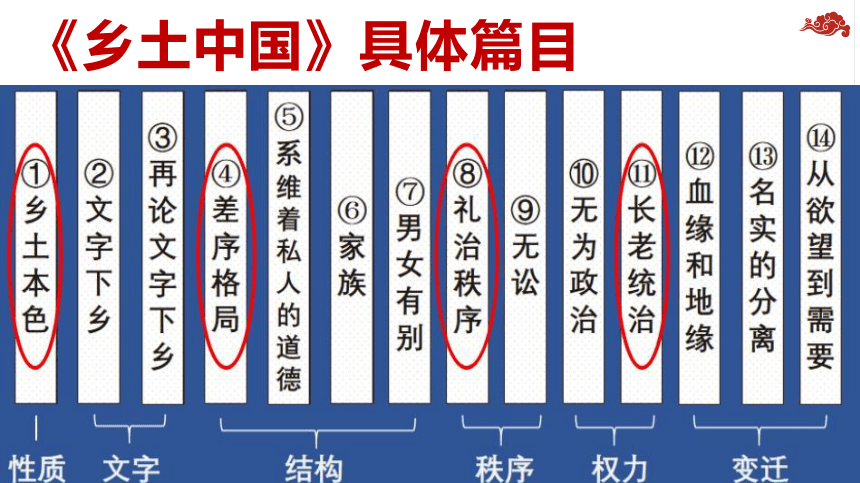

《乡土中国》具体篇目

第一课时

乡土本色与文字下乡

——《乡土中国》一至三章阅读活动设计

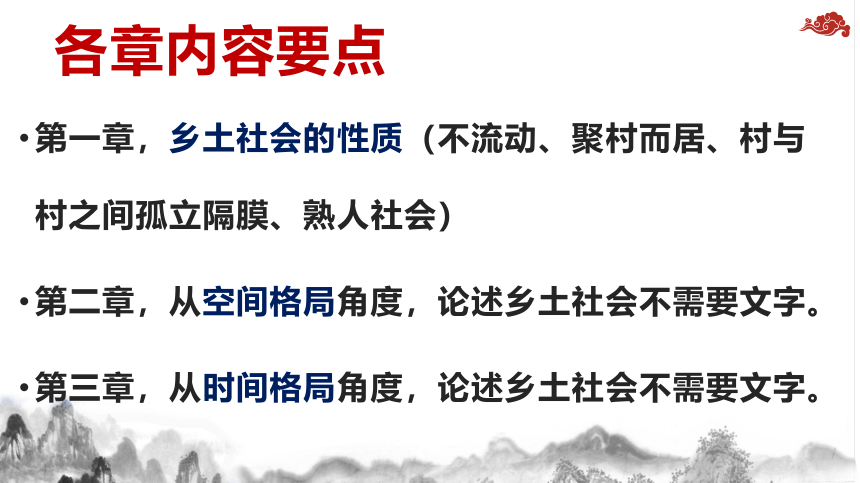

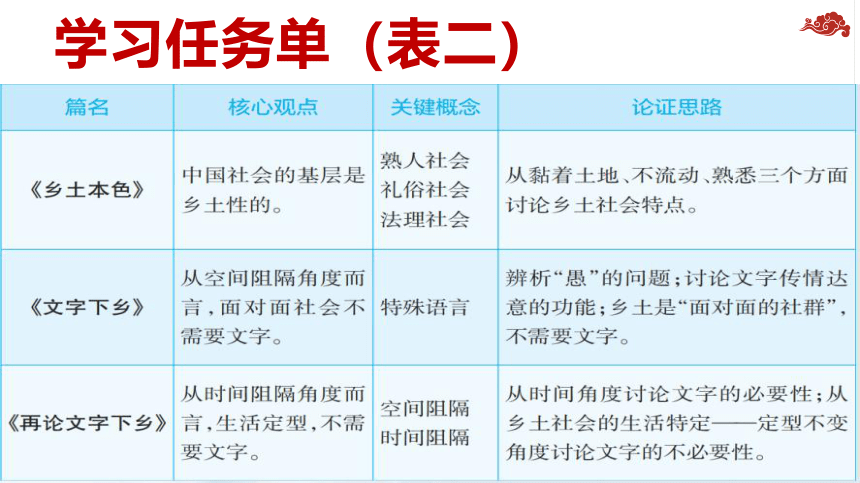

各章内容要点

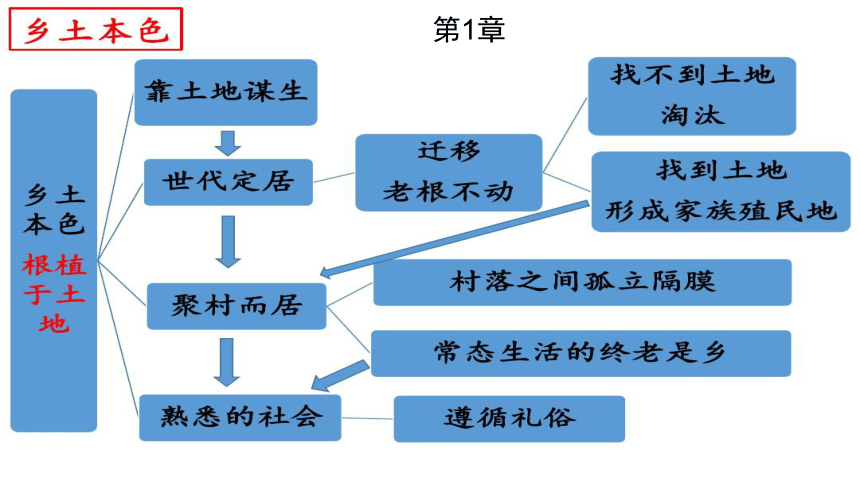

第一章,乡土社会的性质(不流动、聚村而居、村与村之间孤立隔膜、熟人社会)

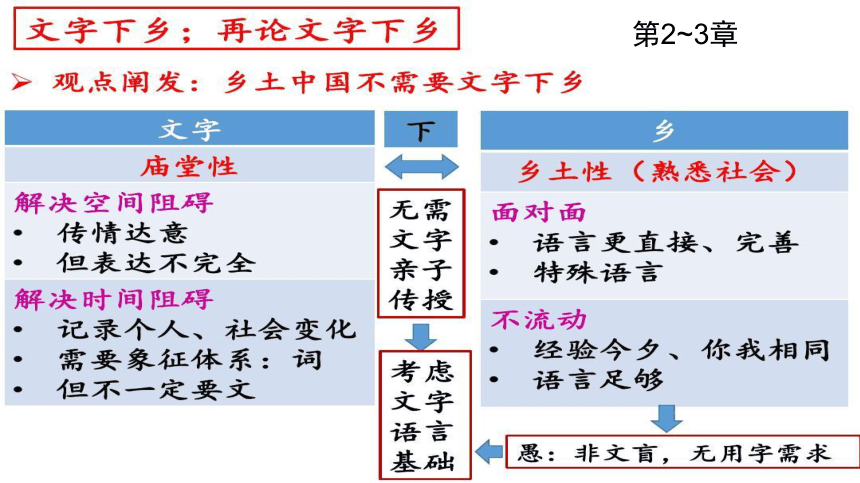

第二章,从空间格局角度,论述乡土社会不需要文字。

第三章,从时间格局角度,论述乡土社会不需要文字。

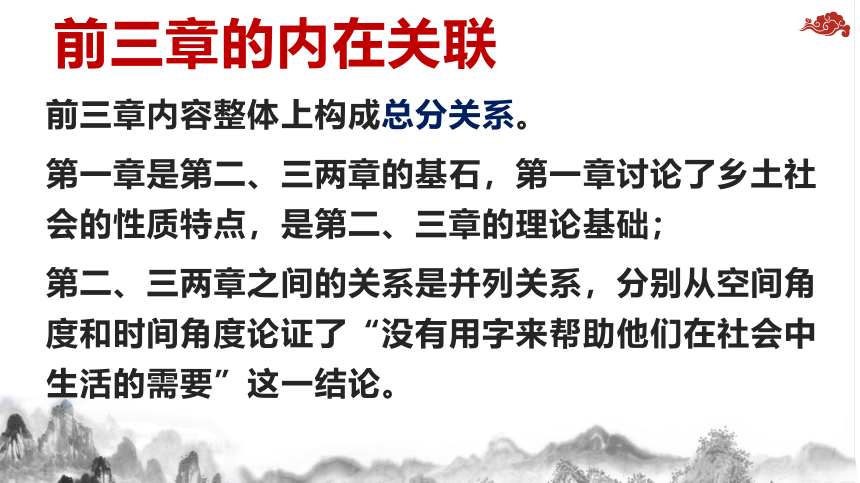

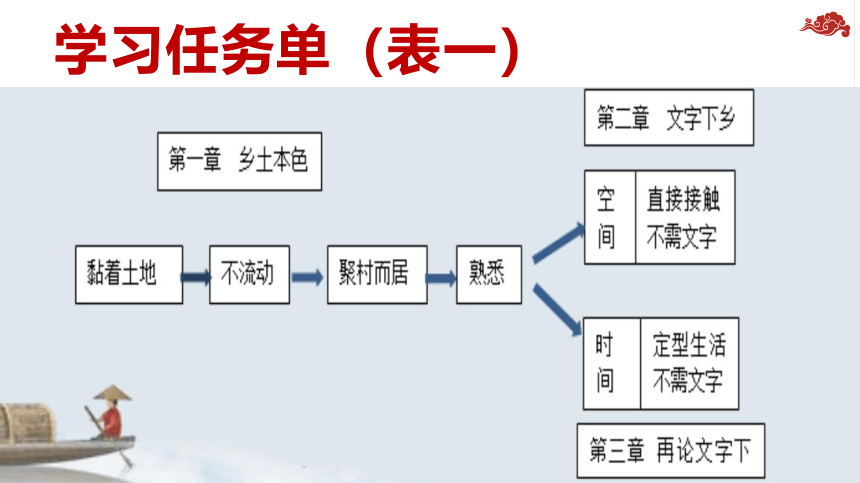

前三章的内在关联

前三章内容整体上构成总分关系。

第一章是第二、三两章的基石,第一章讨论了乡土社会的性质特点,是第二、三章的理论基础;

第二、三两章之间的关系是并列关系,分别从空间角度和时间角度论证了“没有用字来帮助他们在社会中生活的需要”这一结论。

第1章

第2~3章

学习任务单(表一)

学习任务单(表二)

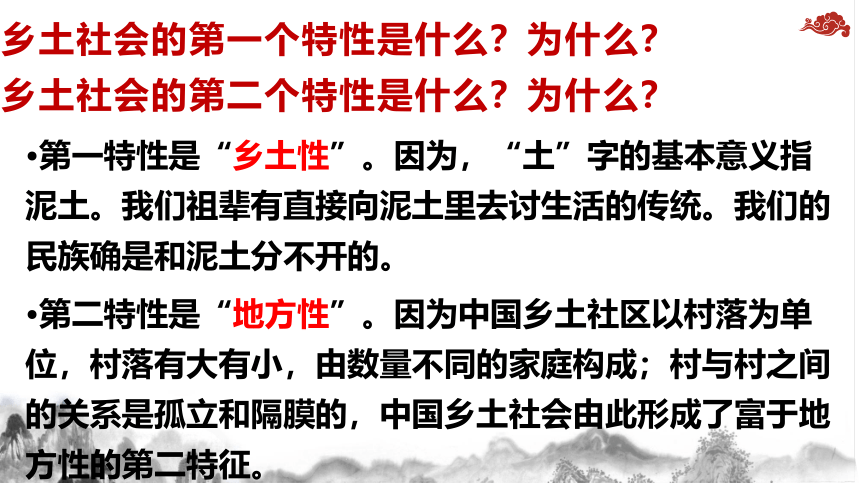

乡土社会的第一个特性是什么?为什么?

乡土社会的第二个特性是什么?为什么?

第一特性是“乡土性”。因为,“土”字的基本意义指泥土。我们祖辈有直接向泥土里去讨生活的传统。我们的民族确是和泥土分不开的。

第二特性是“地方性”。因为中国乡土社区以村落为单位,村落有大有小,由数量不同的家庭构成;村与村之间的关系是孤立和隔膜的,中国乡土社会由此形成了富于地方性的第二特征。

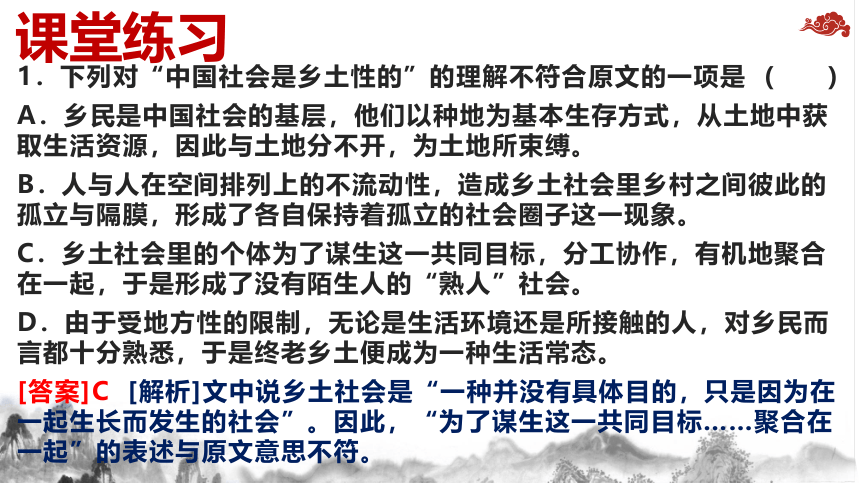

1.下列对“中国社会是乡土性的”的理解不符合原文的一项是 ( )

A.乡民是中国社会的基层,他们以种地为基本生存方式,从土地中获取生活资源,因此与土地分不开,为土地所束缚。

B.人与人在空间排列上的不流动性,造成乡土社会里乡村之间彼此的孤立与隔膜,形成了各自保持着孤立的社会圈子这一现象。

C.乡土社会里的个体为了谋生这一共同目标,分工协作,有机地聚合在一起,于是形成了没有陌生人的“熟人”社会。

D.由于受地方性的限制,无论是生活环境还是所接触的人,对乡民而言都十分熟悉,于是终老乡土便成为一种生活常态。

[答案]C [解析]文中说乡土社会是“一种并没有具体目的,只是因为在一起生长而发生的社会”。因此,“为了谋生这一共同目标……聚合在一起”的表述与原文意思不符。

课堂练习

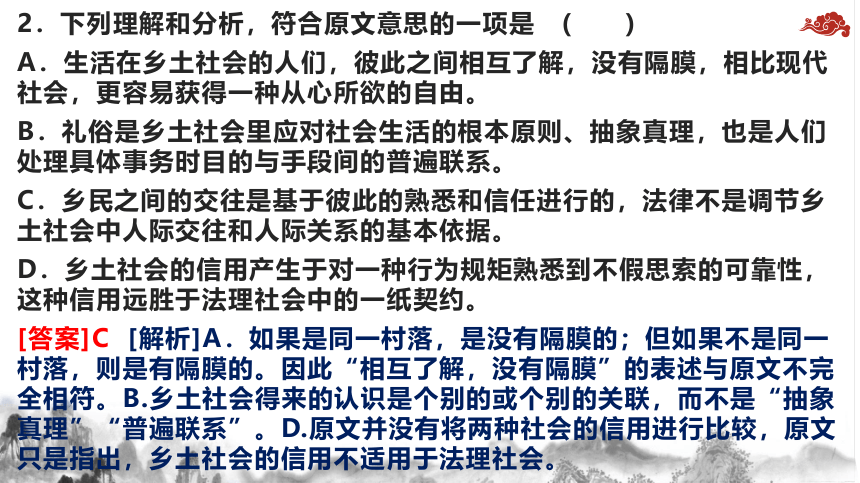

2.下列理解和分析,符合原文意思的一项是 ( )

A.生活在乡土社会的人们,彼此之间相互了解,没有隔膜,相比现代社会,更容易获得一种从心所欲的自由。

B.礼俗是乡土社会里应对社会生活的根本原则、抽象真理,也是人们处理具体事务时目的与手段间的普遍联系。

C.乡民之间的交往是基于彼此的熟悉和信任进行的,法律不是调节乡土社会中人际交往和人际关系的基本依据。

D.乡土社会的信用产生于对一种行为规矩熟悉到不假思索的可靠性,这种信用远胜于法理社会中的一纸契约。

[答案]C [解析]A.如果是同一村落,是没有隔膜的;但如果不是同一村落,则是有隔膜的。因此“相互了解,没有隔膜”的表述与原文不完全相符。B.乡土社会得来的认识是个别的或个别的关联,而不是“抽象真理”“普遍联系”。D.原文并没有将两种社会的信用进行比较,原文只是指出,乡土社会的信用不适用于法理社会。

思考:

关于乡土社会是否需要文字,请形成自己的判断。

第二课

差序格局与私人道德

———《乡土中国》第四、五章阅读活动设计

第四章内容要点

以西洋社会的“团体格局”为对照,分析中国乡土社会“差序格局” 的特点:以“己”为中心向外推伸的差序格局,群己、人己界限可伸可缩;以“己”为中心的差序格局实则是自我主义。

差序格局

差序格局

差序格局

团体格局

差序格局

〃五服〃体系:

〃帮亲不帮理〃

“家”的概念伸缩不定:

伸:《红楼梦》中的贾家

缩:落魄的苏秦

关键概念阐释

“差序”是指“有差等的次序”; “格局”是指形态或特点;

差序格局是指一种以自己为中心,并像波纹一样向外推出的,和自己发生亲属、地缘等社会关系的那种有亲疏、远近之别的,并能够伸放收缩的中国社会结构的格局。

团体格局是指一种由若干人组成一个个界限分明的团体,并在团体中讲究平等观念(个人不能侵犯大家的权利)和宪法观念(团体不能抹杀个人)的西洋社会结构的格局。

第4章

学习任务单

课堂练习

第五章内容要点

以西洋社会为对照,指出差序格局下没有笼统性的道德观念,道德体系的出发点是“克己复礼”,最基本的是从亲属角度考虑的“孝悌”和从朋友角度考虑的“忠信”,并根据所施对象与自己的关系而加以不同程度上的伸缩。与团体格局下的道德体系相比,个人之间,没有人人平等的兼爱精神;个人与团体之间,往往先私后公。

第5章

系维着私人的道德

团体格局中象征着团体的神是无私的

差序格局

每个人在神面前平等

神对每个人公道

否定亲子联系

人人共有“天父”

人人互相尊重权利

团体也要保障个人权利

产生了宪法

没有超乎私人的道德观念

每条私人关系的线附着一种道德要求

孝悌忠信都是私人关系的道德因素

也没有不分差序的“兼爱”

没有对团体的“义务”观念

君主也要完成私人道德

没有笼统的道德观念

所有价值标准不能脱于差序人伦而存在

道德与法律根据对象与自己的关系而伸缩

“差序格局”中道德体系的特点有哪些:

①“差序格局”中道德体系的出发点是“克己复礼”“以修身为本”。

②从己向外推构成社会范围内的两种私人联系:一是亲属线,与之相配的道德要素是孝悌;二是朋友线,与之相配的道德要素的忠信。

③孝悌忠信中都附着着“仁”。

④传统道德中没有不分差序的兼爱,所有的价值标准也不能超脱于差序的人伦而存在。

⑤中国的道德和法律,都因之所施的对象和“自己”的关系而加以程度上的伸缩。(道德与法律根据对象与自己的关系而伸缩)

第三课时

家族绵续与感情定向

———《乡土中国》第六、七章阅读活动设计

第六章内容要点

以西洋家庭特点为对照,分析中国乡土社会家庭的特点。中国乡土社会家庭没有严格团体界限,在父系方面可以无限扩大,除了生育任务之外,还经营政治、经济、宗教等长期绵续性事业;中国乡土社会家庭中,主轴是父子之间、婆媳之间,是纵的,夫妻是配轴,又因家是绵续性事业社群,强调纪律,排斥感情,所以夫妻两性感情是淡漠的。

第6章

学习任务单

第七章内容要点

《男女有别》主要讨论乡土社会感情定向的问题。指出为了分工合作,乡土社会的感情定向是偏向同性交往,遏制男女交往。

本章引进阿波罗式与浮士德式这两个人类学概念,借此来分析乡土社会家族是单系主轴的原因所在。

感情的激动:浮士德式

感情的稳定:亚普罗(阿波罗)式

家族代替了家庭,家族是以同性为主、异性为辅的单系组合。

男女有别的界限,使中国传统的感情定向偏向于同性方向去发展:

同性恋 自我恋 结义性组织

“不求同年同月同日生,但求同年同月同日死亡”

“男女之间不必求同”

第7章

学习任务单

第四课时

礼治秩序与无讼现象

———《乡土中国》第八、九章阅读活动设计

第八章内容要点

礼是社会公认合式的行为规范。合于礼的就是说这些行为是做得对的,对是合式的意思。礼并不是靠一个外在的权利来推行的,而是从教化中养成了个人的敬畏之感。人服礼是主动的。礼是传统,是整个社会历史在维持这种秩序。礼治社会并不能在变迁很快的时代中出现,这是乡土社会的特色。

祭器

仪式

(主动)服膺:

铭记在心,

衷心信服 。

人们以什么样的态度对待“礼”?

概念比较 (说说这三个概念的内涵差异)

1.法治

2.人治

3.礼治

法治,靠国家权力和法律条文来维持社会秩序的稳定;

人治,依靠执政者个人的威望治理国家;

礼治,依靠人人主动服膺的传统来维持社会制度的稳定。

“差序格局”“礼治秩序”“无讼现象”的内在联系

“差序格局”是中国乡土社会的外在结构特点,“礼治秩序”则是中国乡土社会的内在治理模式,这二者均因“乡土本色”而产生,是并列关系。

“无讼现象”是“礼治秩序”下的乡土社会必然会出现的社会现象,这二者之间是因果关系。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

社会属性

处理方式

思想基础

形态发展

执行人员

礼治社会

教化调解

知礼重礼

相对稳定

尊者权威

法治社会

诉讼判决

权利安全

与时而变

律师法官

第九章内容要点

理想的礼治社会是每个人都能自动地守规矩,不必有外在的监督。法治则并不考虑教化人,而在于保护个人的权利和社会的安全。现行的司法制度在乡间发生了很特殊的副作用,它破坏了原有的礼治秩序,但并不能有效地建立起法治秩序。

乡土社会(礼治社会)中打官司影响:

①有损名誉:产生矛盾,处事不当,说明修养才学欠缺。

②关系破裂:乡土社会,是一个熟人社会,打官司意味着彻底撕破脸,矛盾不可调和。

③后患不断:一场官司,不仅影响此时此刻,而且会波及子孙后代。(世仇、家仇、死对头)

④成本高昂:费时费力费心费钱。(打不起官司)

第9章

学习任务单

运用你从《礼治秩序》《无讼》中学到的知识,

请为下面这副中国古代衙门的对联续写下联

为士,为农,有暇各勤尔业;

或工,或商,无事休进此门。

循礼,循俗,无讼人安其家。

上联:

下联:

课堂练习

下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )A. 乡土社会是礼治社会,礼治靠传统来维持社会秩序,所以即便“无法”也并不意味着无序。

B. 生活在乡土社会中的人们,只要按照传统去做,生活就有可能过得安稳;反之就可能受挫。

C. 礼因为缺乏变化,只能在乡土社会发挥作用,而在变迁很快的现代社会,其效力无从发挥。

D. 如果人们在教养中养成了对礼的敬畏感,就不会出现不好、不对,不合、不成的现象。

C

【思路点拨】C项强加因果,“因为礼是传统,是整个社会历史在维持这种秩序。礼治社会并不能在变迁很快的时代中出现的,这是乡土社会的特色”。

第五课时

无为政治与长老统治

———《乡土中国》第十、十一章阅读活动设计

第十章内容要点

“横暴权力”是从社会冲突中产生的,具有压迫性、不平等性。“同意权力”是从社会合作中产生的,是自愿的,包含契约精神。契约下的关系是平等的,互相负有权利和义务,所以同意权力孕育出的是民主。基于礼治社会滋生不出“横暴权力”与自给自足的小农经济滋养不了“同意权力”的原因,“无为政治”便成为乡土社会的实质权力形态。

第10章

第十一章内容要点

横暴权力的理论基础是法家思想,同意权力的理论基础是社会契约论,教化权力的理论基础是儒家思想。以长幼次序为前提,因为长辈德高望重,所以后辈要虚心求教,这种教化权力的统治方式就是长老统治。教化权力是言传身教式的或者说是爸爸式的,在由上一代人把经验传给下一代的过程中形成权威。教化权力是维持礼治秩序的基础,靠传统的有效性来发挥作用,所以它发生的条件必然也是一个稳固不变的社会。

第11章

第六课时

血缘社会与欲望社会

———《乡土中国》第十二至十四章阅读活动设计

第十二章内容要点

血缘是由生育和婚姻所构成的关系,人和人的权利义务关系根据亲属关系来决定。社会变迁的速度越慢,那么血缘关系的作用就越强。在稳定的社会当中,地缘也不过是血缘的投影,在这个村子里住的人往往都是从一个家族繁衍而来的,“生于斯,死于斯”把人和地的因缘固定了。自给自足的乡土社会人口也不需要流动,家族的社群就包含着地域的含义,血缘和地缘的合一是社区的原始状态。

社会关系

现代社会的特性

契约社会的基础

从商业发展而来

理性支配

传统社会的特性

身份社会的基础

从人情发展而来

感情支配

地缘

血缘

第12章

第十三章内容要点

权力的性质有从社会冲突中发生的横暴权力、从社会合作中发生的同意权利、从社会继替中发生的长老权力(教化权力)和从社会变迁中发生的时势权力。对长老权力下的乡土社会来说,“注释”是维持长老权力形式但注入变动的内容,注释的变动方式可以引起名实之间发生极大的分离。基于长辈的权威不能反对,但接受又不能解决新环境的问题,那么就只能留一个面子,在行动上歪曲,名实之间的距离随着社会变迁的速度的增加而增加。

第13章

第十四章内容要点

在乡土社会人可以靠“欲望”去行事。而现代社会中,欲望并不能作为人们行为的指导,发生了“需要”,因此也就有了“计划”。事实上,有些欲望并不是生物事实,而是一种文化事实。乡土社会是靠经验的,他们不必计划,因为时间过程中,自然替他们选择出一个足以依赖的传统的生活方案。个人依着欲望去活动就得了。

第14章

第七课时

《乡土中国》全书小结

全书目录梳理

相关概念梳理

借助语言的社会

团体格局

系维着人民的宪法

小家族

男女求同

礼治秩序

调解体系

无为政治

长老统治

地缘社会

法理社会

《乡土中国》具体篇目

第一课时

乡土本色与文字下乡

——《乡土中国》一至三章阅读活动设计

各章内容要点

第一章,乡土社会的性质(不流动、聚村而居、村与村之间孤立隔膜、熟人社会)

第二章,从空间格局角度,论述乡土社会不需要文字。

第三章,从时间格局角度,论述乡土社会不需要文字。

前三章的内在关联

前三章内容整体上构成总分关系。

第一章是第二、三两章的基石,第一章讨论了乡土社会的性质特点,是第二、三章的理论基础;

第二、三两章之间的关系是并列关系,分别从空间角度和时间角度论证了“没有用字来帮助他们在社会中生活的需要”这一结论。

第1章

第2~3章

学习任务单(表一)

学习任务单(表二)

乡土社会的第一个特性是什么?为什么?

乡土社会的第二个特性是什么?为什么?

第一特性是“乡土性”。因为,“土”字的基本意义指泥土。我们祖辈有直接向泥土里去讨生活的传统。我们的民族确是和泥土分不开的。

第二特性是“地方性”。因为中国乡土社区以村落为单位,村落有大有小,由数量不同的家庭构成;村与村之间的关系是孤立和隔膜的,中国乡土社会由此形成了富于地方性的第二特征。

1.下列对“中国社会是乡土性的”的理解不符合原文的一项是 ( )

A.乡民是中国社会的基层,他们以种地为基本生存方式,从土地中获取生活资源,因此与土地分不开,为土地所束缚。

B.人与人在空间排列上的不流动性,造成乡土社会里乡村之间彼此的孤立与隔膜,形成了各自保持着孤立的社会圈子这一现象。

C.乡土社会里的个体为了谋生这一共同目标,分工协作,有机地聚合在一起,于是形成了没有陌生人的“熟人”社会。

D.由于受地方性的限制,无论是生活环境还是所接触的人,对乡民而言都十分熟悉,于是终老乡土便成为一种生活常态。

[答案]C [解析]文中说乡土社会是“一种并没有具体目的,只是因为在一起生长而发生的社会”。因此,“为了谋生这一共同目标……聚合在一起”的表述与原文意思不符。

课堂练习

2.下列理解和分析,符合原文意思的一项是 ( )

A.生活在乡土社会的人们,彼此之间相互了解,没有隔膜,相比现代社会,更容易获得一种从心所欲的自由。

B.礼俗是乡土社会里应对社会生活的根本原则、抽象真理,也是人们处理具体事务时目的与手段间的普遍联系。

C.乡民之间的交往是基于彼此的熟悉和信任进行的,法律不是调节乡土社会中人际交往和人际关系的基本依据。

D.乡土社会的信用产生于对一种行为规矩熟悉到不假思索的可靠性,这种信用远胜于法理社会中的一纸契约。

[答案]C [解析]A.如果是同一村落,是没有隔膜的;但如果不是同一村落,则是有隔膜的。因此“相互了解,没有隔膜”的表述与原文不完全相符。B.乡土社会得来的认识是个别的或个别的关联,而不是“抽象真理”“普遍联系”。D.原文并没有将两种社会的信用进行比较,原文只是指出,乡土社会的信用不适用于法理社会。

思考:

关于乡土社会是否需要文字,请形成自己的判断。

第二课

差序格局与私人道德

———《乡土中国》第四、五章阅读活动设计

第四章内容要点

以西洋社会的“团体格局”为对照,分析中国乡土社会“差序格局” 的特点:以“己”为中心向外推伸的差序格局,群己、人己界限可伸可缩;以“己”为中心的差序格局实则是自我主义。

差序格局

差序格局

差序格局

团体格局

差序格局

〃五服〃体系:

〃帮亲不帮理〃

“家”的概念伸缩不定:

伸:《红楼梦》中的贾家

缩:落魄的苏秦

关键概念阐释

“差序”是指“有差等的次序”; “格局”是指形态或特点;

差序格局是指一种以自己为中心,并像波纹一样向外推出的,和自己发生亲属、地缘等社会关系的那种有亲疏、远近之别的,并能够伸放收缩的中国社会结构的格局。

团体格局是指一种由若干人组成一个个界限分明的团体,并在团体中讲究平等观念(个人不能侵犯大家的权利)和宪法观念(团体不能抹杀个人)的西洋社会结构的格局。

第4章

学习任务单

课堂练习

第五章内容要点

以西洋社会为对照,指出差序格局下没有笼统性的道德观念,道德体系的出发点是“克己复礼”,最基本的是从亲属角度考虑的“孝悌”和从朋友角度考虑的“忠信”,并根据所施对象与自己的关系而加以不同程度上的伸缩。与团体格局下的道德体系相比,个人之间,没有人人平等的兼爱精神;个人与团体之间,往往先私后公。

第5章

系维着私人的道德

团体格局中象征着团体的神是无私的

差序格局

每个人在神面前平等

神对每个人公道

否定亲子联系

人人共有“天父”

人人互相尊重权利

团体也要保障个人权利

产生了宪法

没有超乎私人的道德观念

每条私人关系的线附着一种道德要求

孝悌忠信都是私人关系的道德因素

也没有不分差序的“兼爱”

没有对团体的“义务”观念

君主也要完成私人道德

没有笼统的道德观念

所有价值标准不能脱于差序人伦而存在

道德与法律根据对象与自己的关系而伸缩

“差序格局”中道德体系的特点有哪些:

①“差序格局”中道德体系的出发点是“克己复礼”“以修身为本”。

②从己向外推构成社会范围内的两种私人联系:一是亲属线,与之相配的道德要素是孝悌;二是朋友线,与之相配的道德要素的忠信。

③孝悌忠信中都附着着“仁”。

④传统道德中没有不分差序的兼爱,所有的价值标准也不能超脱于差序的人伦而存在。

⑤中国的道德和法律,都因之所施的对象和“自己”的关系而加以程度上的伸缩。(道德与法律根据对象与自己的关系而伸缩)

第三课时

家族绵续与感情定向

———《乡土中国》第六、七章阅读活动设计

第六章内容要点

以西洋家庭特点为对照,分析中国乡土社会家庭的特点。中国乡土社会家庭没有严格团体界限,在父系方面可以无限扩大,除了生育任务之外,还经营政治、经济、宗教等长期绵续性事业;中国乡土社会家庭中,主轴是父子之间、婆媳之间,是纵的,夫妻是配轴,又因家是绵续性事业社群,强调纪律,排斥感情,所以夫妻两性感情是淡漠的。

第6章

学习任务单

第七章内容要点

《男女有别》主要讨论乡土社会感情定向的问题。指出为了分工合作,乡土社会的感情定向是偏向同性交往,遏制男女交往。

本章引进阿波罗式与浮士德式这两个人类学概念,借此来分析乡土社会家族是单系主轴的原因所在。

感情的激动:浮士德式

感情的稳定:亚普罗(阿波罗)式

家族代替了家庭,家族是以同性为主、异性为辅的单系组合。

男女有别的界限,使中国传统的感情定向偏向于同性方向去发展:

同性恋 自我恋 结义性组织

“不求同年同月同日生,但求同年同月同日死亡”

“男女之间不必求同”

第7章

学习任务单

第四课时

礼治秩序与无讼现象

———《乡土中国》第八、九章阅读活动设计

第八章内容要点

礼是社会公认合式的行为规范。合于礼的就是说这些行为是做得对的,对是合式的意思。礼并不是靠一个外在的权利来推行的,而是从教化中养成了个人的敬畏之感。人服礼是主动的。礼是传统,是整个社会历史在维持这种秩序。礼治社会并不能在变迁很快的时代中出现,这是乡土社会的特色。

祭器

仪式

(主动)服膺:

铭记在心,

衷心信服 。

人们以什么样的态度对待“礼”?

概念比较 (说说这三个概念的内涵差异)

1.法治

2.人治

3.礼治

法治,靠国家权力和法律条文来维持社会秩序的稳定;

人治,依靠执政者个人的威望治理国家;

礼治,依靠人人主动服膺的传统来维持社会制度的稳定。

“差序格局”“礼治秩序”“无讼现象”的内在联系

“差序格局”是中国乡土社会的外在结构特点,“礼治秩序”则是中国乡土社会的内在治理模式,这二者均因“乡土本色”而产生,是并列关系。

“无讼现象”是“礼治秩序”下的乡土社会必然会出现的社会现象,这二者之间是因果关系。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

社会属性

处理方式

思想基础

形态发展

执行人员

礼治社会

教化调解

知礼重礼

相对稳定

尊者权威

法治社会

诉讼判决

权利安全

与时而变

律师法官

第九章内容要点

理想的礼治社会是每个人都能自动地守规矩,不必有外在的监督。法治则并不考虑教化人,而在于保护个人的权利和社会的安全。现行的司法制度在乡间发生了很特殊的副作用,它破坏了原有的礼治秩序,但并不能有效地建立起法治秩序。

乡土社会(礼治社会)中打官司影响:

①有损名誉:产生矛盾,处事不当,说明修养才学欠缺。

②关系破裂:乡土社会,是一个熟人社会,打官司意味着彻底撕破脸,矛盾不可调和。

③后患不断:一场官司,不仅影响此时此刻,而且会波及子孙后代。(世仇、家仇、死对头)

④成本高昂:费时费力费心费钱。(打不起官司)

第9章

学习任务单

运用你从《礼治秩序》《无讼》中学到的知识,

请为下面这副中国古代衙门的对联续写下联

为士,为农,有暇各勤尔业;

或工,或商,无事休进此门。

循礼,循俗,无讼人安其家。

上联:

下联:

课堂练习

下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )A. 乡土社会是礼治社会,礼治靠传统来维持社会秩序,所以即便“无法”也并不意味着无序。

B. 生活在乡土社会中的人们,只要按照传统去做,生活就有可能过得安稳;反之就可能受挫。

C. 礼因为缺乏变化,只能在乡土社会发挥作用,而在变迁很快的现代社会,其效力无从发挥。

D. 如果人们在教养中养成了对礼的敬畏感,就不会出现不好、不对,不合、不成的现象。

C

【思路点拨】C项强加因果,“因为礼是传统,是整个社会历史在维持这种秩序。礼治社会并不能在变迁很快的时代中出现的,这是乡土社会的特色”。

第五课时

无为政治与长老统治

———《乡土中国》第十、十一章阅读活动设计

第十章内容要点

“横暴权力”是从社会冲突中产生的,具有压迫性、不平等性。“同意权力”是从社会合作中产生的,是自愿的,包含契约精神。契约下的关系是平等的,互相负有权利和义务,所以同意权力孕育出的是民主。基于礼治社会滋生不出“横暴权力”与自给自足的小农经济滋养不了“同意权力”的原因,“无为政治”便成为乡土社会的实质权力形态。

第10章

第十一章内容要点

横暴权力的理论基础是法家思想,同意权力的理论基础是社会契约论,教化权力的理论基础是儒家思想。以长幼次序为前提,因为长辈德高望重,所以后辈要虚心求教,这种教化权力的统治方式就是长老统治。教化权力是言传身教式的或者说是爸爸式的,在由上一代人把经验传给下一代的过程中形成权威。教化权力是维持礼治秩序的基础,靠传统的有效性来发挥作用,所以它发生的条件必然也是一个稳固不变的社会。

第11章

第六课时

血缘社会与欲望社会

———《乡土中国》第十二至十四章阅读活动设计

第十二章内容要点

血缘是由生育和婚姻所构成的关系,人和人的权利义务关系根据亲属关系来决定。社会变迁的速度越慢,那么血缘关系的作用就越强。在稳定的社会当中,地缘也不过是血缘的投影,在这个村子里住的人往往都是从一个家族繁衍而来的,“生于斯,死于斯”把人和地的因缘固定了。自给自足的乡土社会人口也不需要流动,家族的社群就包含着地域的含义,血缘和地缘的合一是社区的原始状态。

社会关系

现代社会的特性

契约社会的基础

从商业发展而来

理性支配

传统社会的特性

身份社会的基础

从人情发展而来

感情支配

地缘

血缘

第12章

第十三章内容要点

权力的性质有从社会冲突中发生的横暴权力、从社会合作中发生的同意权利、从社会继替中发生的长老权力(教化权力)和从社会变迁中发生的时势权力。对长老权力下的乡土社会来说,“注释”是维持长老权力形式但注入变动的内容,注释的变动方式可以引起名实之间发生极大的分离。基于长辈的权威不能反对,但接受又不能解决新环境的问题,那么就只能留一个面子,在行动上歪曲,名实之间的距离随着社会变迁的速度的增加而增加。

第13章

第十四章内容要点

在乡土社会人可以靠“欲望”去行事。而现代社会中,欲望并不能作为人们行为的指导,发生了“需要”,因此也就有了“计划”。事实上,有些欲望并不是生物事实,而是一种文化事实。乡土社会是靠经验的,他们不必计划,因为时间过程中,自然替他们选择出一个足以依赖的传统的生活方案。个人依着欲望去活动就得了。

第14章

第七课时

《乡土中国》全书小结

全书目录梳理

相关概念梳理

借助语言的社会

团体格局

系维着人民的宪法

小家族

男女求同

礼治秩序

调解体系

无为政治

长老统治

地缘社会

法理社会

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读