《21古代诗歌五首第1课时》课件-2020-2021学年七年级语文下册部编版(30张PPT)

文档属性

| 名称 | 《21古代诗歌五首第1课时》课件-2020-2021学年七年级语文下册部编版(30张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-15 16:21:52 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

同学们,在我国源远流长、丰富多彩的文化长河中,诗歌就像是一朵馨香独具的奇葩,永开不败。今天我们一起走进诗词的世界,领略中华古诗的魅力。

导入新课

21.古代诗歌五首

1.了解诗人生平及诗歌的创作背景,理解诗歌表达的感情与蕴含的哲理,朗读并背诵这五首诗。

2.品味诗歌的语言,学习诗人借景抒怀、托物言志的写法。

3.感悟诗人抱负远大、忧国忧民的情怀,培养积极乐观的人生态度和爱国热情。

学习目标

登幽州台歌

【唐】陈子昂

【陈子昂】(公元659—公元700年),字伯玉,梓州射洪人,唐代诗人,因曾任右拾遗,后世称陈拾遗。其诗标举汉魏风骨,强调兴寄,反对柔靡之风。【代表作】组诗《感遇》38首,《蓟丘览古》7首等。

走近作者

写作背景

陈子昂是一个具有政治见识和政治才能的文人。他直言敢谏,对武后朝廷的不少弊政常常提出批评意见,但不为武则天采纳,并曾一度因“逆党”株连而下狱。他的政治抱负不能实现,反而受到打击,这使他心情非常苦闷。武则天万岁通天元年(696),契丹李尽忠、孙万荣等攻陷营州,武则天委派武攸宜率军征讨,

陈子昂在武攸宜幕府担任参谋,随军出征。武攸宜为人轻率,少谋略。次年兵败,情况紧急,陈子昂请求遣万人做前驱以击敌,武攸宜不允。随后,陈子昂又向武攸宜进言,武攸宜不听,反把他降为军曹。诗人接连受到挫折,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上蓟北楼,慷慨悲吟,写下了《登幽州台歌》。

相关介绍

幽州,周代古州名,范围包括今河北北部、北京市及辽宁一带。

幽州台,即蓟北楼,是战国时燕昭王为招纳天下贤士所建,故址在今北京西南。

“歌”是古代的一种诗体,即歌行体。

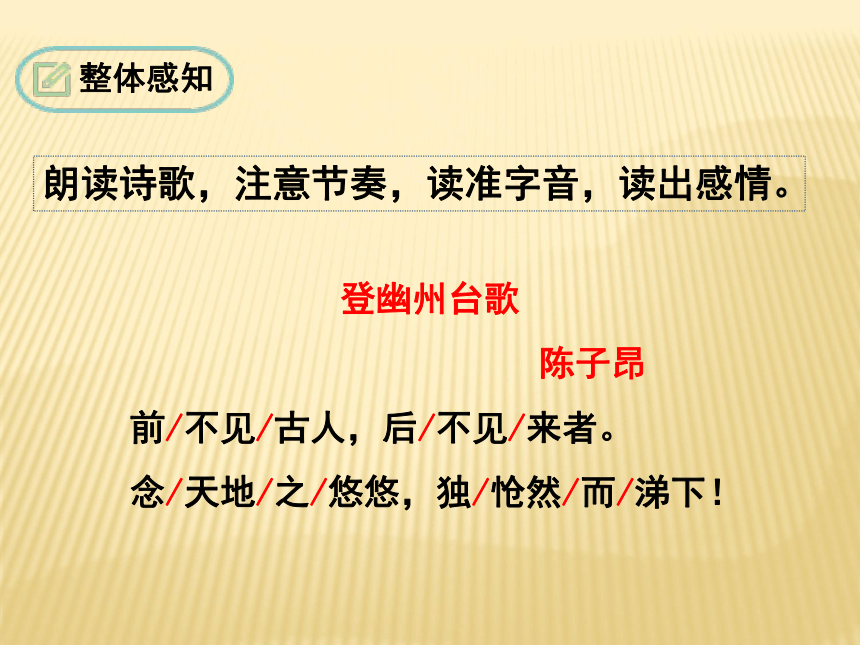

整体感知

朗读诗歌,注意节奏,读准字音,读出感情。

登幽州台歌

陈子昂

前/不见/古人,后/不见/来者。

念/天地/之/悠悠,独/怆然/而/涕下!

诗意:

(在幽州台上)我向历史长河的前端和后面望看去,也看不到像燕昭王那样的贤君。

当登台远眺时,只见茫茫宇宙,天长地久,不禁感到孤独寂寞,悲从中来,怅然泪下。

结合注释翻译文本

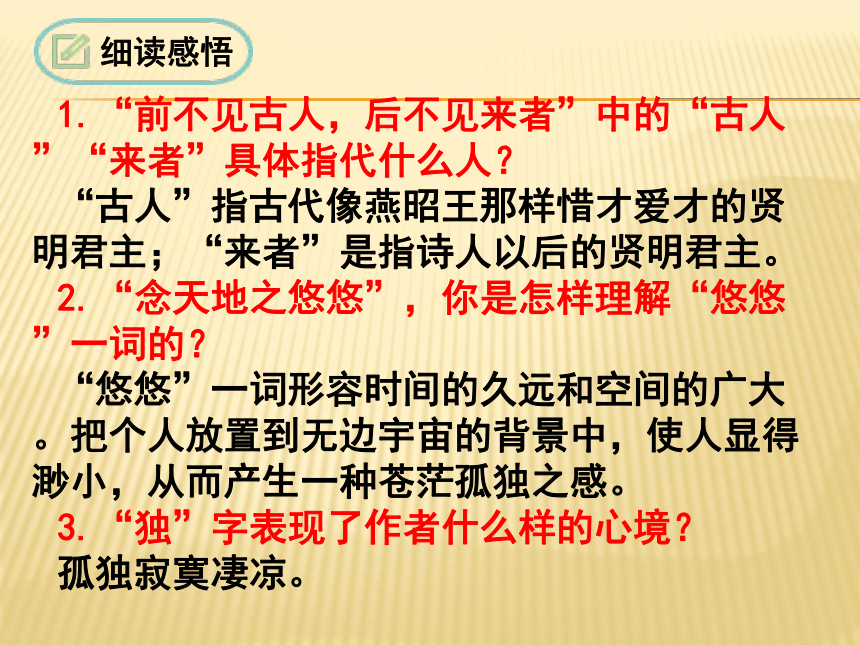

1.“前不见古人,后不见来者”中的“古人”“来者”具体指代什么人?

“古人”指古代像燕昭王那样惜才爱才的贤明君主;“来者”是指诗人以后的贤明君主。

2.“念天地之悠悠”,你是怎样理解“悠悠”一词的?

“悠悠”一词形容时间的久远和空间的广大。把个人放置到无边宇宙的背景中,使人显得渺小,从而产生一种苍茫孤独之感。

3.“独”字表现了作者什么样的心境?

孤独寂寞凄凉。

细读感悟

4.诗人登上幽州台远眺,产生了怎样的联想?由此表达了诗人怎样的情感?

联想:大地茫茫,空阔寂寥,没有一个知音,内心满怀悲愤。

情感:怀才不遇的悲叹、孤单苦闷的心绪。

5.整首诗通过采用什么表现手法来表达诗人的思想感情?

直抒胸臆。

6.诗歌表现了诗人怎么样的情怀?

诗人怀才不遇、壮志难酬的感慨以及对赏贤任能的英明君王的渴盼,也表达了人生的孤独感。

这首诗虽然只有短短四句,却在人们面前展现了一幅境界雄浑、浩瀚空旷的艺术画面。

写法特色

语言苍劲奔放,富有感染力。

诗的前三句粗笔勾勒,以浩渺宽广的宇宙天地和沧桑易变的古今人事作为深邃、壮美的背景加以衬托。

第四句饱蘸感情,凌空一笔,使抒情主人公——诗人慷慨悲壮的自我形象站到了画面的主位上,画面顿时神韵飞动,光彩照人。

登幽州台歌

板书设计

前不见古人——俯仰古今

后不见来者

——生不逢时

念天地之悠悠——宇宙广阔无边

独怅然而涕下——个人孤单悲苦

怀才不遇

孤独苦闷

望

岳

【唐】杜甫

【杜甫】(712年—770),字子美,自号少陵野老。巩县(今河南巩义)人,唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”(“大李杜”)。世称杜工部、杜拾遗、杜少陵。杜其诗沉郁顿挫,忧国忧民,对中国古典诗歌影响深远,他被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。著有《杜工部集》,代表诗作有《春望》《北征》《三吏》《三别》等。

走近作者

写作背景

唐玄宗开元二十三年(735),杜甫到洛阳应进士,结果落地而归。次年,杜甫开始了一种“裘马清狂”的不羁的漫游生活,北游齐、赵(今山东、河北一带)时。这首诗就是在漫游途中所做。是现存杜诗中年代最早的一首,字里行间洋溢着青年杜甫那种蓬勃的朝气。

相关介绍

泰山:位于山东省泰安市中部,主峰玉皇顶海拔1545米,气势雄伟磅礴,有“五岳之首”、“天下第一山”之称。在汉族传统文化中,泰山一直有“五岳独尊”的美誉。自秦始皇封禅泰山后,历朝历代帝王不断在泰山封禅和祭祀,并且在泰山上下建庙塑神,刻石题字。

整体感知

朗读诗歌,注意节奏,读准字音,读出感情。

岱宗/夫如何?齐鲁/青未了。

造化/钟神秀,阴阳/割昏晓。

荡胸/生曾云,决眦/入归鸟。

会当/凌绝顶,一览/众山小。

再读诗歌,结合注释理解内容。

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

泰山到底如何雄伟?

横跨齐鲁,青色的峰峦连绵不断。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

大自然将神奇和秀丽集中于泰山,山的南北两面,一面明亮一面昏暗,截然不同。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

看峰峦层云迭起,胸中一阵阵荡涤波涛,张大眼睛目送那渐入山林的点点归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

定要登上泰山顶峰,俯瞰群山,

豪情满怀。

1.这首诗分别是从什么角度写看泰山的?

细读感悟

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

远望

近望

细望

盼望

2.首联运用了什么修辞手法?有什么作用?

设问。自问自答,写远望所见,借齐鲁两地来烘托泰山拔地而起、参天耸地的形象,写出了泰山占地面积之广、气势之大。

3.赏析“阴阳割昏晓”中的“割”字之妙。

“割”字写出了高大的泰山将山南山北的阳光切断,形成两种不同的自然景观,突出了泰山遮天蔽日的景象。

4.尾联是本诗的主旨句,你从中感受到了作者怎样的情感?

尾联化用孔子“登泰山而小天下”的名言,表现了诗人不怕困难,敢于攀登,俯视一切的雄心和气概。

①读这首诗,在领略泰山高远幽深、神奇秀丽的同时,也仿佛看到了诗人那卓然独立的形象;

写法探究

意境深远,形象鲜明。

②特别是读到它的末联,更使人浮想联翩,仿佛跟诗人一道神游于泰山的绝顶之上,进一步感受到泰山俯瞰群山的气概,对诗人青年时代兼济天下的远大抱负也就洞若观火了。正因为有如此深远的意境,这首诗历来被誉为咏泰山的绝唱。

这首诗通过描写泰山的雄浑景象,赞美了泰山高大巍峨的气势和神奇秀丽的景色,流露出诗人对祖国河山的热爱之情,表达了诗人不怕困难、敢攀顶峰、俯视一切、对前途充满信心的雄心和气概。

课堂小结

望岳

板书设计

写景

抒情

远望——绵延不绝、树木苍翠

近望——神奇秀丽、巍峨高大

细望——云气升腾、飞鸟如林

盼望——登上顶峰,一览山小

不畏艰难敢于攀登

1.背诵这两篇古诗,并用楷书默写。

2.课外阅读积累杜甫的名作。

随堂练习

同学们,在我国源远流长、丰富多彩的文化长河中,诗歌就像是一朵馨香独具的奇葩,永开不败。今天我们一起走进诗词的世界,领略中华古诗的魅力。

导入新课

21.古代诗歌五首

1.了解诗人生平及诗歌的创作背景,理解诗歌表达的感情与蕴含的哲理,朗读并背诵这五首诗。

2.品味诗歌的语言,学习诗人借景抒怀、托物言志的写法。

3.感悟诗人抱负远大、忧国忧民的情怀,培养积极乐观的人生态度和爱国热情。

学习目标

登幽州台歌

【唐】陈子昂

【陈子昂】(公元659—公元700年),字伯玉,梓州射洪人,唐代诗人,因曾任右拾遗,后世称陈拾遗。其诗标举汉魏风骨,强调兴寄,反对柔靡之风。【代表作】组诗《感遇》38首,《蓟丘览古》7首等。

走近作者

写作背景

陈子昂是一个具有政治见识和政治才能的文人。他直言敢谏,对武后朝廷的不少弊政常常提出批评意见,但不为武则天采纳,并曾一度因“逆党”株连而下狱。他的政治抱负不能实现,反而受到打击,这使他心情非常苦闷。武则天万岁通天元年(696),契丹李尽忠、孙万荣等攻陷营州,武则天委派武攸宜率军征讨,

陈子昂在武攸宜幕府担任参谋,随军出征。武攸宜为人轻率,少谋略。次年兵败,情况紧急,陈子昂请求遣万人做前驱以击敌,武攸宜不允。随后,陈子昂又向武攸宜进言,武攸宜不听,反把他降为军曹。诗人接连受到挫折,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上蓟北楼,慷慨悲吟,写下了《登幽州台歌》。

相关介绍

幽州,周代古州名,范围包括今河北北部、北京市及辽宁一带。

幽州台,即蓟北楼,是战国时燕昭王为招纳天下贤士所建,故址在今北京西南。

“歌”是古代的一种诗体,即歌行体。

整体感知

朗读诗歌,注意节奏,读准字音,读出感情。

登幽州台歌

陈子昂

前/不见/古人,后/不见/来者。

念/天地/之/悠悠,独/怆然/而/涕下!

诗意:

(在幽州台上)我向历史长河的前端和后面望看去,也看不到像燕昭王那样的贤君。

当登台远眺时,只见茫茫宇宙,天长地久,不禁感到孤独寂寞,悲从中来,怅然泪下。

结合注释翻译文本

1.“前不见古人,后不见来者”中的“古人”“来者”具体指代什么人?

“古人”指古代像燕昭王那样惜才爱才的贤明君主;“来者”是指诗人以后的贤明君主。

2.“念天地之悠悠”,你是怎样理解“悠悠”一词的?

“悠悠”一词形容时间的久远和空间的广大。把个人放置到无边宇宙的背景中,使人显得渺小,从而产生一种苍茫孤独之感。

3.“独”字表现了作者什么样的心境?

孤独寂寞凄凉。

细读感悟

4.诗人登上幽州台远眺,产生了怎样的联想?由此表达了诗人怎样的情感?

联想:大地茫茫,空阔寂寥,没有一个知音,内心满怀悲愤。

情感:怀才不遇的悲叹、孤单苦闷的心绪。

5.整首诗通过采用什么表现手法来表达诗人的思想感情?

直抒胸臆。

6.诗歌表现了诗人怎么样的情怀?

诗人怀才不遇、壮志难酬的感慨以及对赏贤任能的英明君王的渴盼,也表达了人生的孤独感。

这首诗虽然只有短短四句,却在人们面前展现了一幅境界雄浑、浩瀚空旷的艺术画面。

写法特色

语言苍劲奔放,富有感染力。

诗的前三句粗笔勾勒,以浩渺宽广的宇宙天地和沧桑易变的古今人事作为深邃、壮美的背景加以衬托。

第四句饱蘸感情,凌空一笔,使抒情主人公——诗人慷慨悲壮的自我形象站到了画面的主位上,画面顿时神韵飞动,光彩照人。

登幽州台歌

板书设计

前不见古人——俯仰古今

后不见来者

——生不逢时

念天地之悠悠——宇宙广阔无边

独怅然而涕下——个人孤单悲苦

怀才不遇

孤独苦闷

望

岳

【唐】杜甫

【杜甫】(712年—770),字子美,自号少陵野老。巩县(今河南巩义)人,唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”(“大李杜”)。世称杜工部、杜拾遗、杜少陵。杜其诗沉郁顿挫,忧国忧民,对中国古典诗歌影响深远,他被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。著有《杜工部集》,代表诗作有《春望》《北征》《三吏》《三别》等。

走近作者

写作背景

唐玄宗开元二十三年(735),杜甫到洛阳应进士,结果落地而归。次年,杜甫开始了一种“裘马清狂”的不羁的漫游生活,北游齐、赵(今山东、河北一带)时。这首诗就是在漫游途中所做。是现存杜诗中年代最早的一首,字里行间洋溢着青年杜甫那种蓬勃的朝气。

相关介绍

泰山:位于山东省泰安市中部,主峰玉皇顶海拔1545米,气势雄伟磅礴,有“五岳之首”、“天下第一山”之称。在汉族传统文化中,泰山一直有“五岳独尊”的美誉。自秦始皇封禅泰山后,历朝历代帝王不断在泰山封禅和祭祀,并且在泰山上下建庙塑神,刻石题字。

整体感知

朗读诗歌,注意节奏,读准字音,读出感情。

岱宗/夫如何?齐鲁/青未了。

造化/钟神秀,阴阳/割昏晓。

荡胸/生曾云,决眦/入归鸟。

会当/凌绝顶,一览/众山小。

再读诗歌,结合注释理解内容。

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

泰山到底如何雄伟?

横跨齐鲁,青色的峰峦连绵不断。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

大自然将神奇和秀丽集中于泰山,山的南北两面,一面明亮一面昏暗,截然不同。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

看峰峦层云迭起,胸中一阵阵荡涤波涛,张大眼睛目送那渐入山林的点点归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

定要登上泰山顶峰,俯瞰群山,

豪情满怀。

1.这首诗分别是从什么角度写看泰山的?

细读感悟

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

远望

近望

细望

盼望

2.首联运用了什么修辞手法?有什么作用?

设问。自问自答,写远望所见,借齐鲁两地来烘托泰山拔地而起、参天耸地的形象,写出了泰山占地面积之广、气势之大。

3.赏析“阴阳割昏晓”中的“割”字之妙。

“割”字写出了高大的泰山将山南山北的阳光切断,形成两种不同的自然景观,突出了泰山遮天蔽日的景象。

4.尾联是本诗的主旨句,你从中感受到了作者怎样的情感?

尾联化用孔子“登泰山而小天下”的名言,表现了诗人不怕困难,敢于攀登,俯视一切的雄心和气概。

①读这首诗,在领略泰山高远幽深、神奇秀丽的同时,也仿佛看到了诗人那卓然独立的形象;

写法探究

意境深远,形象鲜明。

②特别是读到它的末联,更使人浮想联翩,仿佛跟诗人一道神游于泰山的绝顶之上,进一步感受到泰山俯瞰群山的气概,对诗人青年时代兼济天下的远大抱负也就洞若观火了。正因为有如此深远的意境,这首诗历来被誉为咏泰山的绝唱。

这首诗通过描写泰山的雄浑景象,赞美了泰山高大巍峨的气势和神奇秀丽的景色,流露出诗人对祖国河山的热爱之情,表达了诗人不怕困难、敢攀顶峰、俯视一切、对前途充满信心的雄心和气概。

课堂小结

望岳

板书设计

写景

抒情

远望——绵延不绝、树木苍翠

近望——神奇秀丽、巍峨高大

细望——云气升腾、飞鸟如林

盼望——登上顶峰,一览山小

不畏艰难敢于攀登

1.背诵这两篇古诗,并用楷书默写。

2.课外阅读积累杜甫的名作。

随堂练习

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读