《21古代诗歌五首第2课时》课件-2020-2021学年七年级语文下册部编版(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 《21古代诗歌五首第2课时》课件-2020-2021学年七年级语文下册部编版(36张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 838.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-15 16:24:18 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

登飞来峰

【宋】王安石

【王安石】(1021—1086年),字介甫,号半山,江西临川(今江西抚州)人,北宋著名的思想家、政治家、文学家。他积极推行新法,抑制官僚地主和豪商的特权,以期富国强兵,但遭到保守派的激烈反对。晚年退居江宁,封荆国公。

著有《临川先生文集》等。

走近作者

写作背景

宋仁宗皇祐二年(1050)夏,王安石在浙江鄞县知县任满回江西临川故里时,途经杭州,登临飞来峰,写下此诗。这首诗是他初涉宦海之作。此时诗人只有30岁,抱负不凡,正好借登飞来峰一抒胸臆,寄托壮怀,可看作实行新法的前奏。

相关介绍

飞来峰:又名灵鹫峰,高168米,山体由石灰岩构成。由于长期受地下水溶蚀作用,飞来峰形成了许多奇幻多变的洞壑。飞来峰面朝灵隐寺的山坡上,遍布五代以来的佛教石窟造像,多达三百四十余尊,为我国江南少见的古代石窟艺术瑰宝,堪与重庆大足石刻媲美。

整体感知

朗读诗歌,注意节奏,读准字音,读出感情。

飞来山上/千寻塔,闻说鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,自缘/身在/最高层。

诗意:

飞来峰顶有座高耸入云的塔,听说鸡鸣时分可以看见旭日升起。

不怕层层浮云遮住我那远眺的视野,只因为我站在飞来峰顶,登高望远心胸宽广。

结合注释,翻译文本

1.“闻说鸡鸣见日升”是什么样的景象?有何用意?

这句诗巧妙地虚写出在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象。表现了诗人朝气蓬勃、胸怀改革大志、对前途充满信心,也为全诗奠定了感彩的基调。

2.古人常有浮云蔽日、邪臣蔽贤的忧虑,而诗人却加上“不畏”二字,表现了什么?

表现了诗人在政治上高瞻远瞩,不畏奸邪的勇气和决心。

细读感悟

这两句议论与写景巧妙地结合起来,使抽象的哲理有了具体生动的感觉,它告诉我们:只有站得高,才能望得远。

蕴含的哲理

①②句写飞来峰塔的形象

3.说说这首诗在结构上有什么特点?

③④句写登飞来峰塔的感想

(描写景物——充满生机)

(抒发情怀——踌躇满志)

这首诗表达了王安石对保守势力的蔑视,以及要进入最高统治层,为实现自己的理想而勇往直前、无所畏惧的进取精神。

4.从这首诗中,我们可以看出王安石有怎样的政治抱负呢?

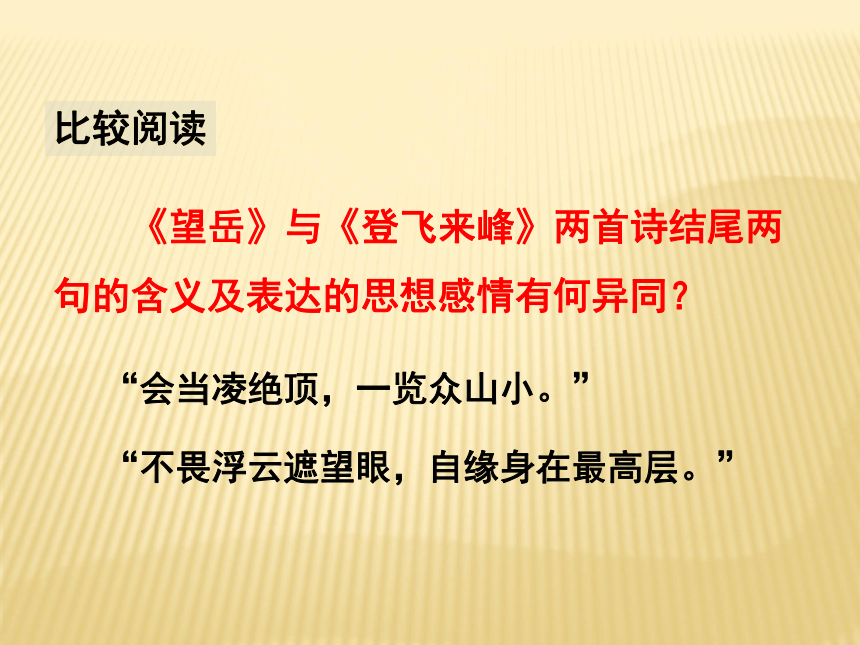

“会当凌绝顶,一览众山小。”

《望岳》与《登飞来峰》两首诗结尾两句的含义及表达的思想感情有何异同?

比较阅读

“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。”

相同点:都表现了诗人不畏艰难、勇往直前、无所畏惧的进取精神。

不同点:《登飞来峰》表达了作者高瞻远瞩,对前途充满信心的豪情和不畏艰难、立志革新的政治抱负。《望岳》则表达了诗人虽考场失意,仍充满不怕困难、俯视一切的雄心壮志和豪迈气概。

这首诗通过描写登飞来峰的所见所感,含蓄地表达了诗人高瞻远瞩、对前途充满信心和不畏艰难、立志有所作为的政治抱负。

课堂小结

登飞来峰

板书设计

写景(充满生机)

抒情(踌躇满志)

站得高

看得远

无所畏惧、充满自信

游山西村

【宋】陆游

【陆游】(1125—1210年),字务观,号放翁,越州山阴(今绍兴)人,南宋诗人。其诗语言平易晓畅,章法整饬谨言,兼具李白的雄奇奔放与杜甫的沉郁悲凉,尤以饱含爱国热情对后世影响深远。著有《剑南诗稿》《南唐书》等。代表作有《示儿》《游山西村》《书愤》《卜算子·

咏梅》等。

走近作者

写作背景

此诗作于宋孝宗乾道三年(1167)初春,当时陆游正罢官闲居。在此之前,陆游因积极支持抗金将领张浚北伐,遭到朝廷中主和投降派的排挤打压,从隆兴府通判任上罢官归故里。陆游回到家乡的心情是相当复杂的,苦闷和激愤的感情交织在一起,然而他并不心灰意冷。他在农村生活中感受到希望和光明,并将这种感受倾泻到自己的诗歌创作中。此诗即此时在其故乡山阴所作。

整体感知

朗读诗歌,注意节奏,读准字音,读出感情。

莫笑/农家/腊酒浑,丰年/留客/足鸡豚。

山重/水复/疑无路,柳暗/花明/又一村。

箫鼓/追随/春社近,衣冠/简朴/古风存。

从今/若许/闲乘月,拄杖/无时/夜叩门。

再读诗歌,结合注释理解课文大意。

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

不要笑农家腊月里酿的酒浊又浑,

在丰收年景里待客菜肴非常丰繁。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

山峦重叠水流曲折正担心无路可走,柳绿花艳忽然眼前又出现一个山村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

吹着箫打起鼓春社的日子已经接近,村民们衣冠简朴古代风气仍然保存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

今后如果还能乘大好月色出外闲游,我一定拄着拐杖随时来敲你的家门。

细读感悟

1.“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚”渲染了一种怎样的气氛?

渲染出了农家丰收后的欢乐气氛。

2.试赏析“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”。

这一联上句把山西村周围山峦重叠、流水萦绕的迷路之感,刻画得形神毕现;下句承上,把移步所见的繁花似锦的春日美景,描绘得宛然在目。以对仗的工巧描绘出了农村自然风光的明媚绚丽。这两句在写景中也蕴含着深刻的哲理:在无路可走之时,勇往直前,就会有新的出路、新的天地。

3.尾联“从今若许闲乘月,拄杖无时夜扣门”表达了诗人怎样的思想感情?

这是诗人发表的感慨。因为主人殷勤,所以客人留恋,表达了诗人对农家好客习俗和古朴的农村生活的热爱和向往之情。

立意新巧,自然成趣。

写法探究

(1)这首抒写江南农村日常生活的诗篇,题材比较普通,不同的是立意新巧,运用白描手法,不用辞藻涂抹,而自然成趣。诗人紧扣诗题“游”字,但又不具体描写游村的过程,而是剪取游村的片段见闻,通过每联一个层次的刻画来体现。

(2)首写诗人出游到农家,次写村外之景物,复写村中之情事,末写频来夜游。所写虽各有侧重,但以游村贯穿,并把秀丽的山村自然风光与纯朴的村民习俗和谐地统一在完整的画面上,构成了优美的意境和恬淡、隽永的格调。这可以说是继承了孟浩然诗歌“平淡有思致”的特色而又向前发展了。

这首诗以一个“游”字作为贯串全诗的主线,生动地描绘了丰收之年农村欢悦一片的气象和乡间的风光习俗,刻画了农民淳朴、好客的品性,表达了诗人对田园生活的热爱之情。

课堂小结

游山西村

板书设计

喜庆欢悦

民风纯朴

农家——丰衣足食

村外——景色优美

村内——民风古朴

希望——随时做客

己亥杂诗

【清】龚自珍

【龚自珍】(1792—1841年),字璱人,号定庵。浙江仁和(今杭州)人,清代思想家、诗人、文学家和改良主义的先驱者。其诗多取材于现实,具有忧国忧民的思想感情。著有《定庵文集》,代表作为组诗《己亥杂诗》315首。

走近作者

写作背景

这组诗作于清道光十九年己亥(1839年)。龚自珍因不满朝政腐败、官场黑暗,愤而辞官,由北京南返杭州,后又北上接取家属,在南北往返的途中,他看着祖国的大好河山,目睹生活在苦难中的人民,不禁触景生情。

整体感知

朗读诗歌,注意节奏,读准字音,读出感情。

己亥杂诗(其五)

(清)龚自珍

浩荡离愁/白日斜,吟鞭东指/即天涯

落红不是/无情物,化作春泥/更护花

诗意:

浩浩荡荡的离愁别绪向着日落西斜的远处延伸,离开京城,马鞭向东一挥,感觉就是人在天涯一般。

我辞官归乡,犹如从枝头上掉下来的落花,但它却不是无情之物,化成了春天的泥土,还能起着培育下一代的作用。

再读诗歌,结合注释理解课文大意。

1.“浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯”包含作者怎样的感情?

夕阳西下,诗人满怀离愁,吟鞭离京,奔向遥远的天涯。这两句营造出了一种孤清寂寥的氛围,表达了诗人孤苦郁闷、悲壮豪迈的感情。

2.怎样理解诗歌的结尾句?

花儿已谢,但没有终结自己的使命,而是要回到滋养它的泥土中去,化为春泥,为养护来年新开的花朵尽自己的微薄之力。在这里,诗人以落花自比,在形象的比喻中表现出一种不甘自弃、昂扬奋进的精神。

细读感悟

诗人借落花翻出新意,为我们展示了一个极为瑰丽的境界:在诗人看来,落花作为个体,它的生命是终止了;但一当它化作春泥,就能保护、滋养出新的花枝,它的生命就在下一代群体身上得以延续,体现出真正的生命价值--终将孕育出一个繁花似锦、绚丽灿烂的春天!这分明是一首新生命的赞歌!

这两句以新奇的比喻表现自己的理想和信念。“落红不是无情物”,以花自喻,移情于物,已是胜人一筹;“化作春泥更护花”,则是新生命的讴歌,表现了诗人虽然脱离官场,依然关心着国家的命运,不忘报国之志,以此来表达他至死仍牵挂国家的一腔热情。充分表达了人对理想和信念的执著追求。成为传世名句。

这首诗以“落红”自喻,抒发了诗人自己辞官离京时的复杂感情,表现了诗人不畏挫折、不甘沉沦、始终要为国家效力的满腔热情和献身精神。

课堂小结

己亥杂诗(其五)

板书设计

不甘沉沦

为国效力

叙事——浩荡离愁,辞官远行

抒情——化泥护花,比喻明志

1.背诵这三首古诗,并用楷书默写。

2.摘抄积累诗文名句。

随堂练习

登飞来峰

【宋】王安石

【王安石】(1021—1086年),字介甫,号半山,江西临川(今江西抚州)人,北宋著名的思想家、政治家、文学家。他积极推行新法,抑制官僚地主和豪商的特权,以期富国强兵,但遭到保守派的激烈反对。晚年退居江宁,封荆国公。

著有《临川先生文集》等。

走近作者

写作背景

宋仁宗皇祐二年(1050)夏,王安石在浙江鄞县知县任满回江西临川故里时,途经杭州,登临飞来峰,写下此诗。这首诗是他初涉宦海之作。此时诗人只有30岁,抱负不凡,正好借登飞来峰一抒胸臆,寄托壮怀,可看作实行新法的前奏。

相关介绍

飞来峰:又名灵鹫峰,高168米,山体由石灰岩构成。由于长期受地下水溶蚀作用,飞来峰形成了许多奇幻多变的洞壑。飞来峰面朝灵隐寺的山坡上,遍布五代以来的佛教石窟造像,多达三百四十余尊,为我国江南少见的古代石窟艺术瑰宝,堪与重庆大足石刻媲美。

整体感知

朗读诗歌,注意节奏,读准字音,读出感情。

飞来山上/千寻塔,闻说鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,自缘/身在/最高层。

诗意:

飞来峰顶有座高耸入云的塔,听说鸡鸣时分可以看见旭日升起。

不怕层层浮云遮住我那远眺的视野,只因为我站在飞来峰顶,登高望远心胸宽广。

结合注释,翻译文本

1.“闻说鸡鸣见日升”是什么样的景象?有何用意?

这句诗巧妙地虚写出在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象。表现了诗人朝气蓬勃、胸怀改革大志、对前途充满信心,也为全诗奠定了感彩的基调。

2.古人常有浮云蔽日、邪臣蔽贤的忧虑,而诗人却加上“不畏”二字,表现了什么?

表现了诗人在政治上高瞻远瞩,不畏奸邪的勇气和决心。

细读感悟

这两句议论与写景巧妙地结合起来,使抽象的哲理有了具体生动的感觉,它告诉我们:只有站得高,才能望得远。

蕴含的哲理

①②句写飞来峰塔的形象

3.说说这首诗在结构上有什么特点?

③④句写登飞来峰塔的感想

(描写景物——充满生机)

(抒发情怀——踌躇满志)

这首诗表达了王安石对保守势力的蔑视,以及要进入最高统治层,为实现自己的理想而勇往直前、无所畏惧的进取精神。

4.从这首诗中,我们可以看出王安石有怎样的政治抱负呢?

“会当凌绝顶,一览众山小。”

《望岳》与《登飞来峰》两首诗结尾两句的含义及表达的思想感情有何异同?

比较阅读

“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。”

相同点:都表现了诗人不畏艰难、勇往直前、无所畏惧的进取精神。

不同点:《登飞来峰》表达了作者高瞻远瞩,对前途充满信心的豪情和不畏艰难、立志革新的政治抱负。《望岳》则表达了诗人虽考场失意,仍充满不怕困难、俯视一切的雄心壮志和豪迈气概。

这首诗通过描写登飞来峰的所见所感,含蓄地表达了诗人高瞻远瞩、对前途充满信心和不畏艰难、立志有所作为的政治抱负。

课堂小结

登飞来峰

板书设计

写景(充满生机)

抒情(踌躇满志)

站得高

看得远

无所畏惧、充满自信

游山西村

【宋】陆游

【陆游】(1125—1210年),字务观,号放翁,越州山阴(今绍兴)人,南宋诗人。其诗语言平易晓畅,章法整饬谨言,兼具李白的雄奇奔放与杜甫的沉郁悲凉,尤以饱含爱国热情对后世影响深远。著有《剑南诗稿》《南唐书》等。代表作有《示儿》《游山西村》《书愤》《卜算子·

咏梅》等。

走近作者

写作背景

此诗作于宋孝宗乾道三年(1167)初春,当时陆游正罢官闲居。在此之前,陆游因积极支持抗金将领张浚北伐,遭到朝廷中主和投降派的排挤打压,从隆兴府通判任上罢官归故里。陆游回到家乡的心情是相当复杂的,苦闷和激愤的感情交织在一起,然而他并不心灰意冷。他在农村生活中感受到希望和光明,并将这种感受倾泻到自己的诗歌创作中。此诗即此时在其故乡山阴所作。

整体感知

朗读诗歌,注意节奏,读准字音,读出感情。

莫笑/农家/腊酒浑,丰年/留客/足鸡豚。

山重/水复/疑无路,柳暗/花明/又一村。

箫鼓/追随/春社近,衣冠/简朴/古风存。

从今/若许/闲乘月,拄杖/无时/夜叩门。

再读诗歌,结合注释理解课文大意。

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

不要笑农家腊月里酿的酒浊又浑,

在丰收年景里待客菜肴非常丰繁。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

山峦重叠水流曲折正担心无路可走,柳绿花艳忽然眼前又出现一个山村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

吹着箫打起鼓春社的日子已经接近,村民们衣冠简朴古代风气仍然保存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

今后如果还能乘大好月色出外闲游,我一定拄着拐杖随时来敲你的家门。

细读感悟

1.“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚”渲染了一种怎样的气氛?

渲染出了农家丰收后的欢乐气氛。

2.试赏析“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”。

这一联上句把山西村周围山峦重叠、流水萦绕的迷路之感,刻画得形神毕现;下句承上,把移步所见的繁花似锦的春日美景,描绘得宛然在目。以对仗的工巧描绘出了农村自然风光的明媚绚丽。这两句在写景中也蕴含着深刻的哲理:在无路可走之时,勇往直前,就会有新的出路、新的天地。

3.尾联“从今若许闲乘月,拄杖无时夜扣门”表达了诗人怎样的思想感情?

这是诗人发表的感慨。因为主人殷勤,所以客人留恋,表达了诗人对农家好客习俗和古朴的农村生活的热爱和向往之情。

立意新巧,自然成趣。

写法探究

(1)这首抒写江南农村日常生活的诗篇,题材比较普通,不同的是立意新巧,运用白描手法,不用辞藻涂抹,而自然成趣。诗人紧扣诗题“游”字,但又不具体描写游村的过程,而是剪取游村的片段见闻,通过每联一个层次的刻画来体现。

(2)首写诗人出游到农家,次写村外之景物,复写村中之情事,末写频来夜游。所写虽各有侧重,但以游村贯穿,并把秀丽的山村自然风光与纯朴的村民习俗和谐地统一在完整的画面上,构成了优美的意境和恬淡、隽永的格调。这可以说是继承了孟浩然诗歌“平淡有思致”的特色而又向前发展了。

这首诗以一个“游”字作为贯串全诗的主线,生动地描绘了丰收之年农村欢悦一片的气象和乡间的风光习俗,刻画了农民淳朴、好客的品性,表达了诗人对田园生活的热爱之情。

课堂小结

游山西村

板书设计

喜庆欢悦

民风纯朴

农家——丰衣足食

村外——景色优美

村内——民风古朴

希望——随时做客

己亥杂诗

【清】龚自珍

【龚自珍】(1792—1841年),字璱人,号定庵。浙江仁和(今杭州)人,清代思想家、诗人、文学家和改良主义的先驱者。其诗多取材于现实,具有忧国忧民的思想感情。著有《定庵文集》,代表作为组诗《己亥杂诗》315首。

走近作者

写作背景

这组诗作于清道光十九年己亥(1839年)。龚自珍因不满朝政腐败、官场黑暗,愤而辞官,由北京南返杭州,后又北上接取家属,在南北往返的途中,他看着祖国的大好河山,目睹生活在苦难中的人民,不禁触景生情。

整体感知

朗读诗歌,注意节奏,读准字音,读出感情。

己亥杂诗(其五)

(清)龚自珍

浩荡离愁/白日斜,吟鞭东指/即天涯

落红不是/无情物,化作春泥/更护花

诗意:

浩浩荡荡的离愁别绪向着日落西斜的远处延伸,离开京城,马鞭向东一挥,感觉就是人在天涯一般。

我辞官归乡,犹如从枝头上掉下来的落花,但它却不是无情之物,化成了春天的泥土,还能起着培育下一代的作用。

再读诗歌,结合注释理解课文大意。

1.“浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯”包含作者怎样的感情?

夕阳西下,诗人满怀离愁,吟鞭离京,奔向遥远的天涯。这两句营造出了一种孤清寂寥的氛围,表达了诗人孤苦郁闷、悲壮豪迈的感情。

2.怎样理解诗歌的结尾句?

花儿已谢,但没有终结自己的使命,而是要回到滋养它的泥土中去,化为春泥,为养护来年新开的花朵尽自己的微薄之力。在这里,诗人以落花自比,在形象的比喻中表现出一种不甘自弃、昂扬奋进的精神。

细读感悟

诗人借落花翻出新意,为我们展示了一个极为瑰丽的境界:在诗人看来,落花作为个体,它的生命是终止了;但一当它化作春泥,就能保护、滋养出新的花枝,它的生命就在下一代群体身上得以延续,体现出真正的生命价值--终将孕育出一个繁花似锦、绚丽灿烂的春天!这分明是一首新生命的赞歌!

这两句以新奇的比喻表现自己的理想和信念。“落红不是无情物”,以花自喻,移情于物,已是胜人一筹;“化作春泥更护花”,则是新生命的讴歌,表现了诗人虽然脱离官场,依然关心着国家的命运,不忘报国之志,以此来表达他至死仍牵挂国家的一腔热情。充分表达了人对理想和信念的执著追求。成为传世名句。

这首诗以“落红”自喻,抒发了诗人自己辞官离京时的复杂感情,表现了诗人不畏挫折、不甘沉沦、始终要为国家效力的满腔热情和献身精神。

课堂小结

己亥杂诗(其五)

板书设计

不甘沉沦

为国效力

叙事——浩荡离愁,辞官远行

抒情——化泥护花,比喻明志

1.背诵这三首古诗,并用楷书默写。

2.摘抄积累诗文名句。

随堂练习

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读