考点二 小说情节结构3题型 3.情节的作用 教案——【备考2022】高考语文一轮 文学类文本阅读小说 备考方略

文档属性

| 名称 | 考点二 小说情节结构3题型 3.情节的作用 教案——【备考2022】高考语文一轮 文学类文本阅读小说 备考方略 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-16 10:40:09 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

备考方略二 专题分类研究,集中突破考点

考点二 小说情节结构3题型

小说的结构是指作者基于自己对生活的认识,根据塑造形象和表现主题的需要,运用各种艺术表现手法,把一系列生活材料、人物事件分轻重主次,合理而匀称地加以组织和安排的结果。结构通常与情节并称为情节结构,但事实上,结构并不等同于情节;结构大于情节,涵盖了小说中的情节与非情节因素,结构的任务除了对情节构造的相关要素进行剪裁布局外,还要对非情节的要素组织安排。

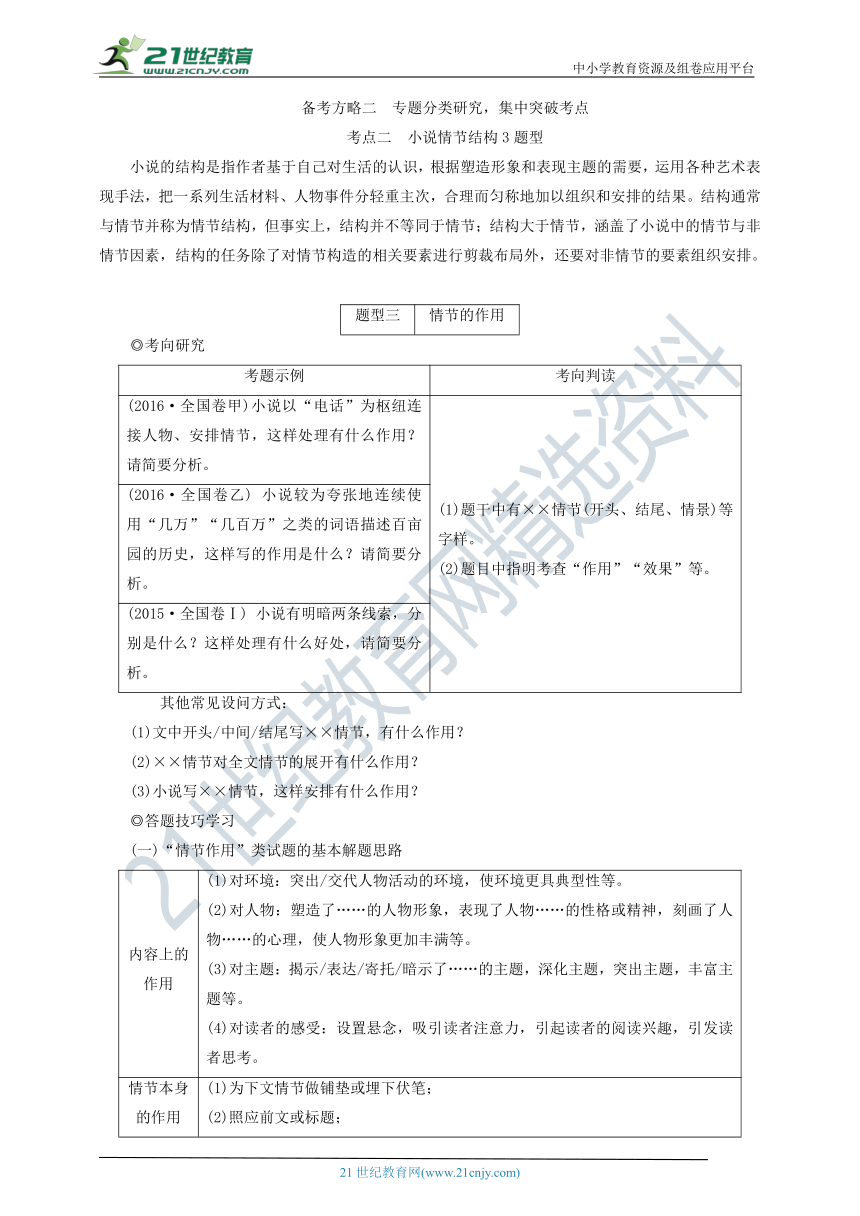

题型三 情节的作用

◎考向研究

考题示例 考向判读

(2016·全国卷甲)小说以“电话”为枢纽连接人物、安排情节,这样处理有什么作用?请简要分析。 (1)题干中有××情节(开头、结尾、情景)等字样。

(2)题目中指明考查“作用”“效果”等。

(2016·全国卷乙) 小说较为夸张地连续使用“几万”“几百万”之类的词语描述百亩园的历史,这样写的作用是什么?请简要分析。

(2015·全国卷Ⅰ) 小说有明暗两条线索,分别是什么?这样处理有什么好处,请简要分析。

其他常见设问方式:

(1)文中开头/中间/结尾写××情节,有什么作用?

(2)××情节对全文情节的展开有什么作用?

(3)小说写××情节,这样安排有什么作用?

◎答题技巧学习

(一)“情节作用”类试题的基本解题思路

内容上的作用 (1)对环境:突出/交代人物活动的环境,使环境更具典型性等。

(2)对人物:塑造了……的人物形象,表现了人物……的性格或精神,刻画了人物……的心理,使人物形象更加丰满等。

(3)对主题:揭示/表达/寄托/暗示了……的主题,深化主题,突出主题,丰富主题等。

(4)对读者的感受:设置悬念,吸引读者注意力,引起读者的阅读兴趣,引发读者思考。

情节本身的作用 (1)为下文情节做铺垫或埋下伏笔;

(2)照应前文或标题;

(3)设置悬念,引出下文情节;

(4)推动情节发展或转折,产生波澜,出人意料;

(5)是小说的线索,贯串全文。

结构上的作用 照应前文;承上启下;线索,贯串全文;设置悬念,埋下伏笔;为后面情节做铺垫,推动情节发展,使情节曲折生动等。(关键术语:照应、悬念、伏笔、铺垫)

答题基本格式 内容上,××情节写了……,突出了……,表现了……。结构上,××情节(事物)在文中有……作用。

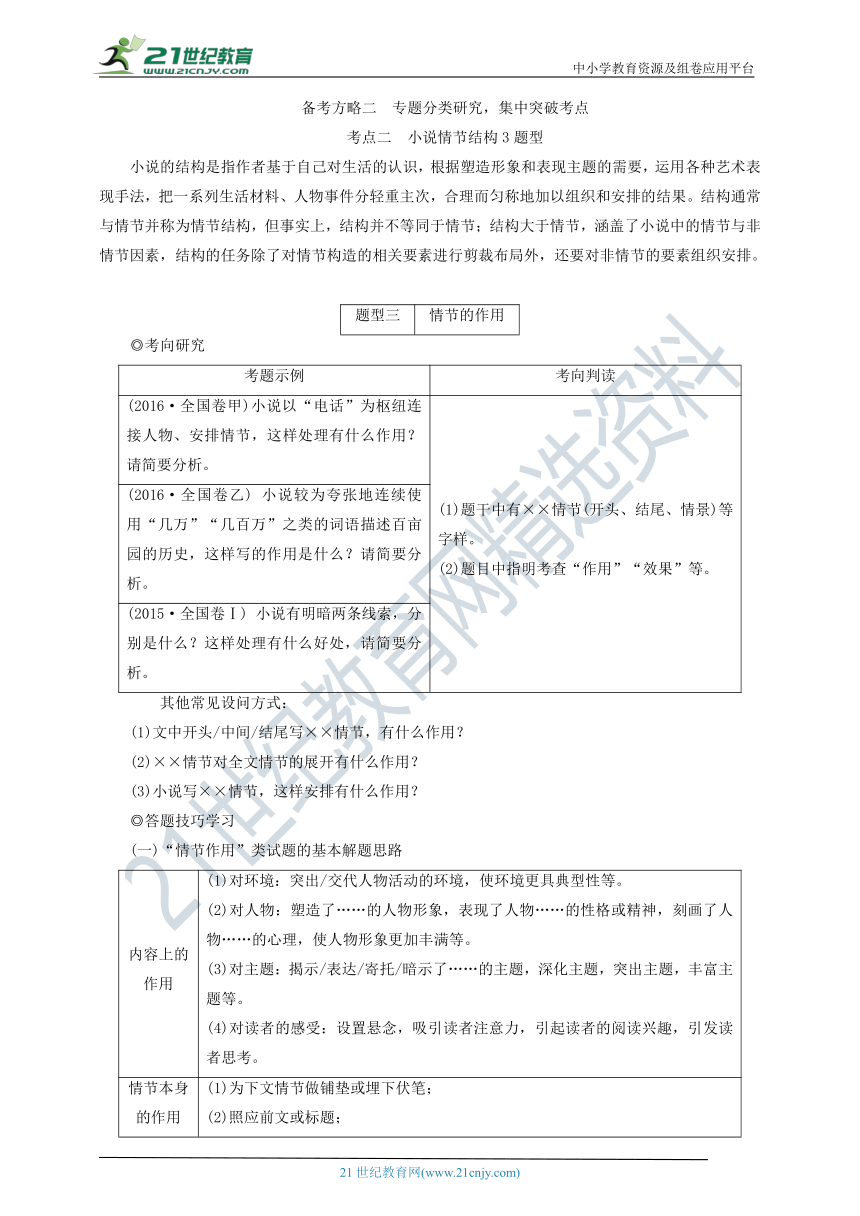

(二)细节描写的作用

细节是文学作品中细腻描绘的最小环节。作品中的人物性格、故事情节、社会环境和自然景物,是由许多细节组成的,成功的细节可以增强艺术感染力,是文学创作和记叙文不可忽视的技巧。细节描写主要有:场景细节描写、服饰细节描写、动作细节描写、心理细节描写、语言细节描写等。

高考主要考查细节描写的作用,尤其在刻画人物性格方面的作用。

细节描写的作用

(1)刻画人物的性格、追求、爱好。如鲁迅《孔乙己》中,孔乙己会“茴”字的四种写法,典型地表现了这个人物的迂腐。吴敬梓《儒林外史》第六回,严监生临终前望着灯盏里点了两茎灯芯而不肯断气,入木三分地表现了这一人物的吝啬。

(2)深化主题。如鲁迅《药》中的“人血馒头”这一“物”的细节,形象而深刻地表现了辛亥革命脱离人民群众的根本弱点。

(3)推动情节的发展,营造一种氛围。如《水浒传》第十回中,“那雪下得正紧”这一自然景物的细节描写,致使林冲到山神庙躲避风雪,才有杀死仇敌的故事,这样细节描写就推动了情节的发展。第二十三回中“回头看这日色时,渐渐地坠下去了”,营造、渲染了一种紧张而恐怖的气氛,为老虎的出现作铺垫。

(4)渲染时代气氛、地方特色。如鲁迅《风波》中钉了十六个铜钉的瓷碗和七斤一家晚餐吃的蒸干菜和松花黄的米饭,渲染了当时的时代气氛和地方特色。

(5)营造典型的环境,渲染人物心情和心理活动。

(三)如何分析小说中的典型细节或反复出现情节的作用

这是小说中经常考查到的题型,其答题角度应从以下方面考虑:

1.营造某种氛围,推动情节发展。如《林教头风雪山神庙》多次写到的“风雪”。

2.刻画人物性格,表现人物爱好、追求,烘托人物心情和心理。如《祝福》中反复写她讲述阿毛被狼吃掉的故事,就突出了她思念儿子又希望引人同情的几近崩溃的精神状态。

3.暗示、深化主题,影射象征。如《装在套子里的人》反复写别里科夫的“套子”。

4.突出时代气氛,展示地方特色;或者引起读者关注。

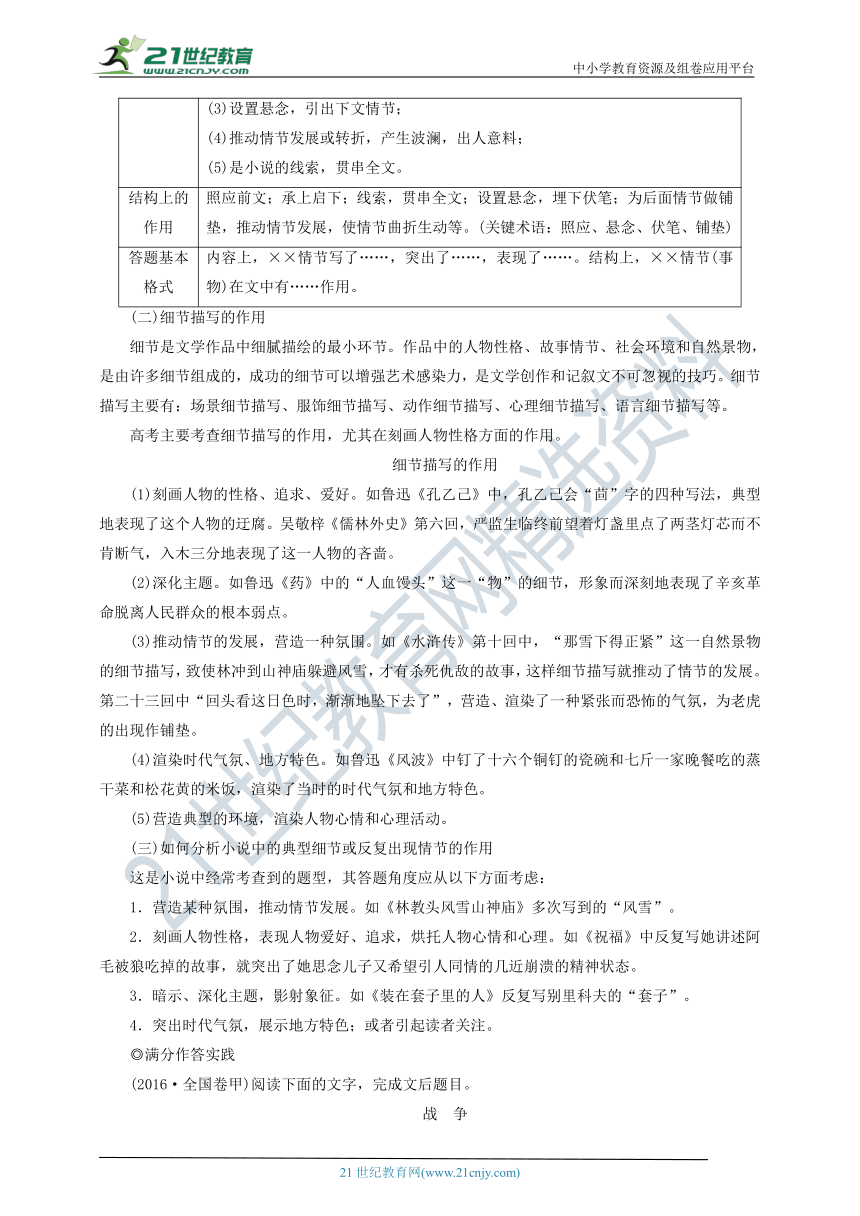

◎满分作答实践

(2016·全国卷甲)阅读下面的文字,完成文后题目。

战 争

□ [美]迈尔尼

1941年9月,我在伦敦被炸伤,住进了医院。我的军旅生涯就此黯然结束。我对自己很失望,对这场战争也很失望。

一天深夜,我想给一位朋友打电话。接线生把我的电话接到了一位妇女的电话线上,她当时也正准备跟别人通话。

“我是格罗斯文诺8829,”我听见她对接线生说,“我要的是汉姆普斯特的号码,你接错了,那个倒霉蛋并不想跟我通话。”

“哦,我想是。”我忙插嘴。

她的声音很柔和,也很清晰,我立刻喜欢上了它。我们相互致歉后,挂上了话筒。可是两分钟后,我又拨通了她的号码,也许是命中注定我们要通话,我们在电话中交谈了20多分钟。

“你干吗三更半夜找人说话呢?”她问。

我跟她说了原因,然后反问:“那么你呢?”

她说她老母亲睡不好觉,她常常深夜打电话与她聊聊天。之后我们又谈了谈彼此正在读的几本书,还有这场战争。

最后我说:“我有好多年没这样畅快地跟人说话了。”

“是吗?好了,就到这里吧,晚安。祝你做个好梦。”她说。

第二天整整一天,我老在想昨晚的对话情形,想她的机智、大方、热情和幽默感。当然还有那悦耳的口音,那么富有魅力,像乐曲一样老在我的脑海里回旋。到了晚上,我简直什么也看不进。午夜时,格罗斯文诺8829老在我脑海里闪现。我实在难以忍受,颤抖着拨了那个号码。电话线彼端的铃声刚响,就马上被人接起来。

“哈罗?”

“是我,”我说,“真对不起,打扰你了,我们继续谈昨晚的话题,行吗?”

没说行还是不行,她立即谈起了巴尔扎克的小说《贝姨》。不到两分钟,我们就相互开起玩笑,好像是多年的至交。这次我们谈了45分钟。午夜时光和相互的不认识,打破了两人初交时的拘谨。我提议彼此介绍一下各自的身份,可是她婉言谢绝了。她说这会把事情全弄糟,不过她留下了我的电话号码。我一再许诺为她保密,直到战争结束。于是她说了一些她的情况,17岁时她嫁给一个自己不喜欢的男人,以后一直分居。她今年36岁,唯一的儿子在前不久的一次空袭中被炸死了,年仅18岁。他是她的一切。她常常跟他说话,好像他还活着。她形容他像朝霞一样美,就跟她自己一样。于是她给我留下了一幅美丽的肖像。我说她一定很美,她笑了,问道:“你怎么知道的?”

我们越来越相互依赖,什么都谈。我们在大部分话题上看法相似,包括对战争的看法。我们开始读同样的书,以增加谈话的情趣。每天夜晚,不管多晚,我们都要通一次话。如果哪天我因事出城,没能通话,她就会埋怨说她那天晚上寂寞得辗转难眠。

随着时间的推移,我愈来愈渴望见到她。我有时吓唬她说我要找辆出租车立刻奔到她跟前。可是她不允许。她说如果我们相见后发现彼此并不相爱,她会死掉的。整整12个月,我是在期待中度过的。我们的爱情虽然近在咫尺,却绕过了狂暴的感情波澜,正平稳地驶向永恒的彼岸。通话的魅力胜过了秋波和拥抱。

一天晚上,我刚从乡间赶回伦敦,就连忙拿起话筒拨她的号码。一阵嘶哑的尖叫声代替了往日那清脆悦耳的银铃声,我顿时感到一阵晕眩。这意味着那条电话线出了故障或者被拆除了。第二天仍旧是嘶哑的尖叫。我找到接线生,请求他们帮我查查格罗斯文诺8829的地址,起先他们不理睬我,因为我说不出她的名字。后来一位富有同情心的接线小姐答应帮我查查。

“当然可以。”她说,“你好像很焦急。是吗?嗯,这个号码所属的那片区域前天夜里挨了炸弹,号码主人叫……”

“谢谢,”我说,“别说了,请你别说了。”

我放下了话筒。

(沈东子译,有删改)

[题目]小说以“电话”为枢纽连接人物、安排情节,这样处理有什么作用?请简要分析。

[满分要领] (想一想,学会思维得满分)

第一步:审题干,明题型

题目中有“连接人物、安排情节” 很显然属于情节技巧类题目,“有什么作用”则直接点明了考查方向——“作用”。

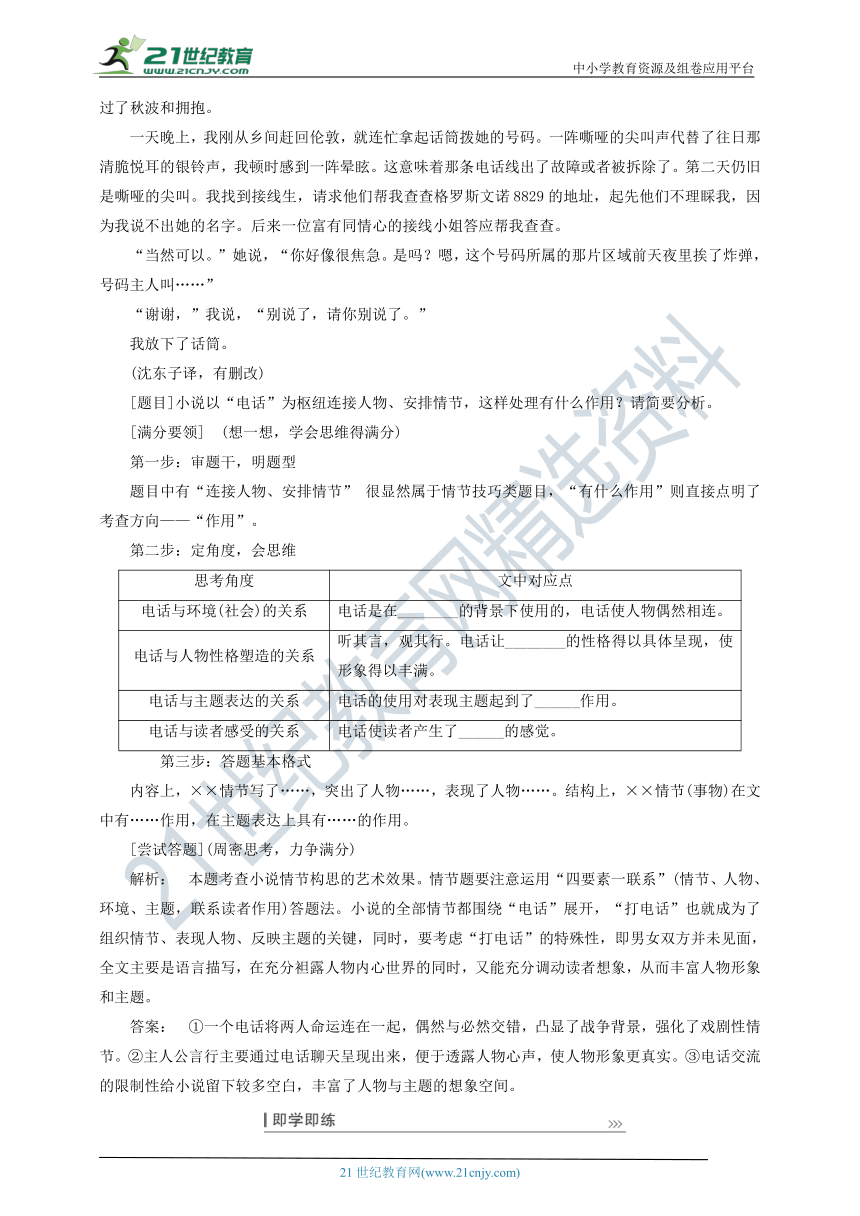

第二步:定角度,会思维

思考角度 文中对应点

电话与环境(社会)的关系 电话是在________的背景下使用的,电话使人物偶然相连。

电话与人物性格塑造的关系 听其言,观其行。电话让________的性格得以具体呈现,使形象得以丰满。

电话与主题表达的关系 电话的使用对表现主题起到了______作用。

电话与读者感受的关系 电话使读者产生了______的感觉。

第三步:答题基本格式

内容上,××情节写了……,突出了人物……,表现了人物……。结构上,××情节(事物)在文中有……作用,在主题表达上具有……的作用。

[尝试答题](周密思考,力争满分)

解析: 本题考查小说情节构思的艺术效果。情节题要注意运用“四要素一联系”(情节、人物、环境、主题,联系读者作用)答题法。小说的全部情节都围绕“电话”展开,“打电话”也就成为了组织情节、表现人物、反映主题的关键,同时,要考虑“打电话”的特殊性,即男女双方并未见面,全文主要是语言描写,在充分袒露人物内心世界的同时,又能充分调动读者想象,从而丰富人物形象和主题。

答案: ①一个电话将两人命运连在一起,偶然与必然交错,凸显了战争背景,强化了戏剧性情节。②主人公言行主要通过电话聊天呈现出来,便于透露人物心声,使人物形象更真实。③电话交流的限制性给小说留下较多空白,丰富了人物与主题的想象空间。

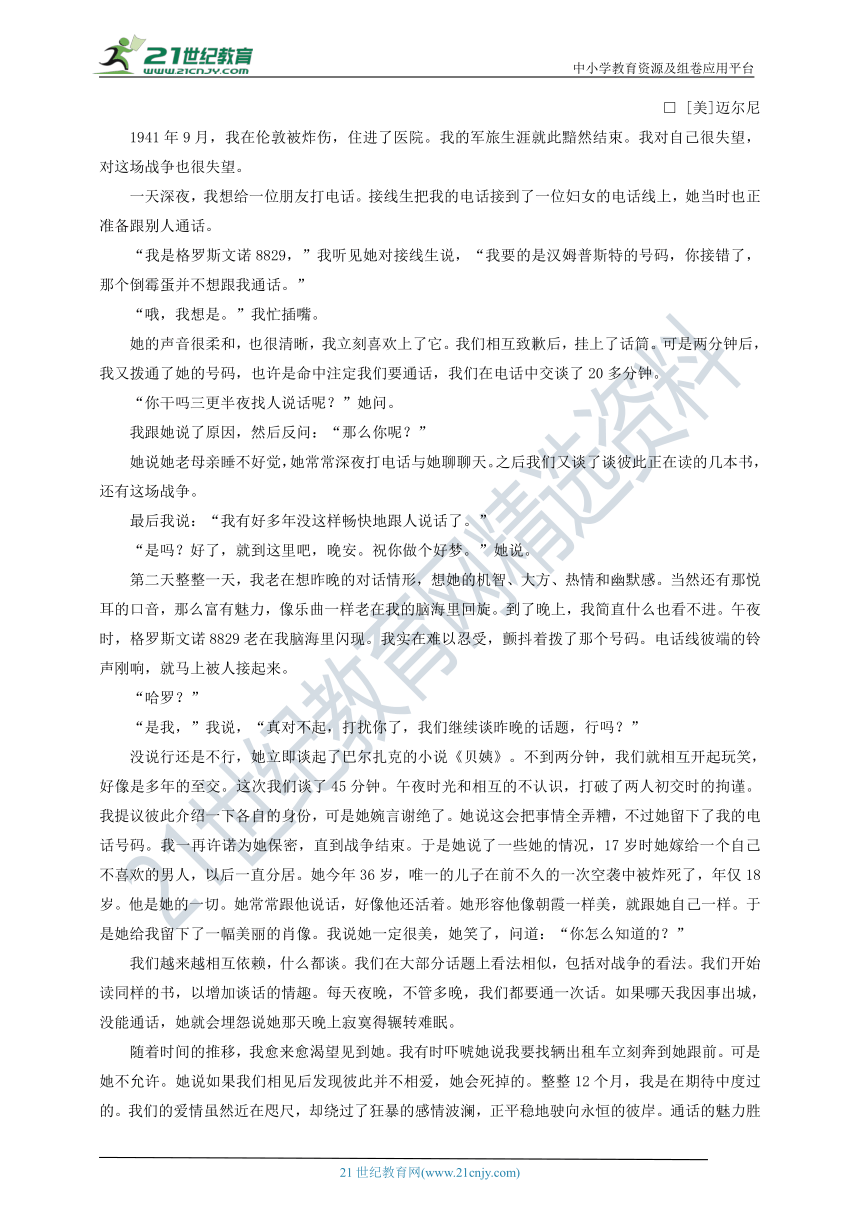

阅读下面的文字,完成文后题目。

捡烂纸的老头

□ 汪曾祺

烤肉刘早就不卖烤肉了,不过虎坊桥一带的人都还叫他烤肉刘。这是一家平民化的回民馆子,地方不小,东西实惠。卖大锅菜。炒辣豆腐、炒豆角、炒蒜苗、炒洋白菜,比较贵一点是黄焖羊肉,也就是块儿来钱一小碗。在后面做得了,用脸盆端出来,倒在几个深深的铁罐里,下面用微火煨着,倒总是温和的。有时也卖小勺炒菜:大葱炮羊肉、干炸丸子,它似蜜……主食有米饭、花卷、芝麻烧饼,罗丝转;卖面条,浇炸酱、浇卤。夏天卖麻酱面。卖馅儿饼。烙饼的炉紧挨着门脸儿。一进门就听到饼铛里的油吱吱喳喳地响,饼香扑鼻,很诱人。

烤肉刘的买卖不错,一到饭口,尤其是中午,人总是满的,附近有几个小工厂,厂里没有食堂,烤肉刘就是他们的食堂。工人们都正在壮年,能吃,馅饼至少得来五个(半斤),一瓶啤酒,二两白的。女工则多半是拿一个饭盒来,买馅饼,或炒豆腐、花卷,带到车间里去吃。有一些退了休的职工,不爱吃家里的饭,爱上烤肉刘来吃“野食”,想吃什么要点什么。有一个文质彬彬的主儿,原来当会计,他每天都到烤肉刘这儿来,他和家里人说定,每天两块钱的“挑费”[注]都扔在这儿。有一个煤站的副经理,现在也还参加劳动,手指甲缝都是黑的,他在烤肉刘吃了十来年了。他来了,没座位,服务员即刻从后面把他们自己坐的凳子提出一张来,把他安排在一个旮旯里。有炮肉,他总是来一盘炮肉,仨烧饼,二两酒。给他炮的这一盘肉,够别人的两盘。因为烤肉刘指着他保证用煤。这些,都是老主顾。还有一些流动客人,东北的、山西的、保定的、石家庄的。大包小包,五颜六色。男人用手指甲剔牙,女人敞开怀喂奶。

有一个人是每天必到的,午晚两餐,都在这里。这条街上人都认识他,是个捡烂纸的。他穿得很破烂,总是一件油乎乎的烂棉袄,腰里系一根烂麻绳,没有衬衣。脸上说不清是什么颜色,好像是浅黄的。说不清有多大岁数,六十几?七十几?一嘴牙七长八短,残缺不全。你吃点软和的花卷、面条,不好么?不,他总是要三个烧饼,歪着脑袋努力地啃啮。烧饼吃完,站起身子,找一个别人用过的碗(他可不在乎这个),自言自语:“跟他们寻一口面汤。”喝了面汤,“回见!”没人理他,因为不知道他是向谁说的。

一天,他和几个小伙子一桌。一个小伙子看了他一眼,跟同伴小声说了句什么,他多了心:“你说谁哪?”小伙子没有理他。他放下烧饼,跳到店堂当间:“出来!出来!”这是要打架。北京人过去打架,都到当街去打,不在店铺里打,免得损坏人家的东西搅了人家的买卖。“出来!出来!”是叫阵。没人劝。压根儿就没人注意他。打架?这么个糟老头子?这老头可真是糟。从里糟到外。这几个小伙子,随便哪一个,出去一拳准能把他揍趴下。小伙子们看看他,不理他。

这么个糟老头子想打架,是真的吗?他会打架吗?年轻的时候打过架吗?看样子,他没打过架,他哪是耍胳膊的人哪!他这是干什么?虚张声势?也说不上,无声势可言。没有人把他当一回事。

没人理他,他悻悻地回到座位上,把没吃完的烧饼很费劲地啃完了,情绪已经平复下来——本来也没有多大情绪。“跟他们寻口汤去。”喝了两口面汤,“回见!”

有几天没看见捡烂纸的老头了,听煤站的副经理说,他死了。死后,在他的破席子底下发现八千多块钱,一沓一沓,用麻筋捆得很整齐。

他攒下这些钱干什么?

(选自《汪曾祺全集》第二卷)

[注] 挑费:京津冀方言,指家庭日常生活开支。

4.本文开头两段不避其繁,结尾两段不避其简,作者为什么作这样的结构安排?

解析: 本题考查小说构思上的艺术效果。这道题实际上就是考查的开头结尾的作用,再加上繁笔与简笔的作用,就可解答。

答案: ①开头以繁笔设置故事场景,营造出浓厚的市井氛围,为“老头”的出场作了铺垫。②结尾交代“老头”死后留下巨款的情节,以简笔收束全文,留下悬念与想象空间。③开头与结尾繁简反差巨大,突破了常规写法;繁笔舒缓,简笔急促,结构奇峻峭拔,令人惊奇。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

备考方略二 专题分类研究,集中突破考点

考点二 小说情节结构3题型

小说的结构是指作者基于自己对生活的认识,根据塑造形象和表现主题的需要,运用各种艺术表现手法,把一系列生活材料、人物事件分轻重主次,合理而匀称地加以组织和安排的结果。结构通常与情节并称为情节结构,但事实上,结构并不等同于情节;结构大于情节,涵盖了小说中的情节与非情节因素,结构的任务除了对情节构造的相关要素进行剪裁布局外,还要对非情节的要素组织安排。

题型三 情节的作用

◎考向研究

考题示例 考向判读

(2016·全国卷甲)小说以“电话”为枢纽连接人物、安排情节,这样处理有什么作用?请简要分析。 (1)题干中有××情节(开头、结尾、情景)等字样。

(2)题目中指明考查“作用”“效果”等。

(2016·全国卷乙) 小说较为夸张地连续使用“几万”“几百万”之类的词语描述百亩园的历史,这样写的作用是什么?请简要分析。

(2015·全国卷Ⅰ) 小说有明暗两条线索,分别是什么?这样处理有什么好处,请简要分析。

其他常见设问方式:

(1)文中开头/中间/结尾写××情节,有什么作用?

(2)××情节对全文情节的展开有什么作用?

(3)小说写××情节,这样安排有什么作用?

◎答题技巧学习

(一)“情节作用”类试题的基本解题思路

内容上的作用 (1)对环境:突出/交代人物活动的环境,使环境更具典型性等。

(2)对人物:塑造了……的人物形象,表现了人物……的性格或精神,刻画了人物……的心理,使人物形象更加丰满等。

(3)对主题:揭示/表达/寄托/暗示了……的主题,深化主题,突出主题,丰富主题等。

(4)对读者的感受:设置悬念,吸引读者注意力,引起读者的阅读兴趣,引发读者思考。

情节本身的作用 (1)为下文情节做铺垫或埋下伏笔;

(2)照应前文或标题;

(3)设置悬念,引出下文情节;

(4)推动情节发展或转折,产生波澜,出人意料;

(5)是小说的线索,贯串全文。

结构上的作用 照应前文;承上启下;线索,贯串全文;设置悬念,埋下伏笔;为后面情节做铺垫,推动情节发展,使情节曲折生动等。(关键术语:照应、悬念、伏笔、铺垫)

答题基本格式 内容上,××情节写了……,突出了……,表现了……。结构上,××情节(事物)在文中有……作用。

(二)细节描写的作用

细节是文学作品中细腻描绘的最小环节。作品中的人物性格、故事情节、社会环境和自然景物,是由许多细节组成的,成功的细节可以增强艺术感染力,是文学创作和记叙文不可忽视的技巧。细节描写主要有:场景细节描写、服饰细节描写、动作细节描写、心理细节描写、语言细节描写等。

高考主要考查细节描写的作用,尤其在刻画人物性格方面的作用。

细节描写的作用

(1)刻画人物的性格、追求、爱好。如鲁迅《孔乙己》中,孔乙己会“茴”字的四种写法,典型地表现了这个人物的迂腐。吴敬梓《儒林外史》第六回,严监生临终前望着灯盏里点了两茎灯芯而不肯断气,入木三分地表现了这一人物的吝啬。

(2)深化主题。如鲁迅《药》中的“人血馒头”这一“物”的细节,形象而深刻地表现了辛亥革命脱离人民群众的根本弱点。

(3)推动情节的发展,营造一种氛围。如《水浒传》第十回中,“那雪下得正紧”这一自然景物的细节描写,致使林冲到山神庙躲避风雪,才有杀死仇敌的故事,这样细节描写就推动了情节的发展。第二十三回中“回头看这日色时,渐渐地坠下去了”,营造、渲染了一种紧张而恐怖的气氛,为老虎的出现作铺垫。

(4)渲染时代气氛、地方特色。如鲁迅《风波》中钉了十六个铜钉的瓷碗和七斤一家晚餐吃的蒸干菜和松花黄的米饭,渲染了当时的时代气氛和地方特色。

(5)营造典型的环境,渲染人物心情和心理活动。

(三)如何分析小说中的典型细节或反复出现情节的作用

这是小说中经常考查到的题型,其答题角度应从以下方面考虑:

1.营造某种氛围,推动情节发展。如《林教头风雪山神庙》多次写到的“风雪”。

2.刻画人物性格,表现人物爱好、追求,烘托人物心情和心理。如《祝福》中反复写她讲述阿毛被狼吃掉的故事,就突出了她思念儿子又希望引人同情的几近崩溃的精神状态。

3.暗示、深化主题,影射象征。如《装在套子里的人》反复写别里科夫的“套子”。

4.突出时代气氛,展示地方特色;或者引起读者关注。

◎满分作答实践

(2016·全国卷甲)阅读下面的文字,完成文后题目。

战 争

□ [美]迈尔尼

1941年9月,我在伦敦被炸伤,住进了医院。我的军旅生涯就此黯然结束。我对自己很失望,对这场战争也很失望。

一天深夜,我想给一位朋友打电话。接线生把我的电话接到了一位妇女的电话线上,她当时也正准备跟别人通话。

“我是格罗斯文诺8829,”我听见她对接线生说,“我要的是汉姆普斯特的号码,你接错了,那个倒霉蛋并不想跟我通话。”

“哦,我想是。”我忙插嘴。

她的声音很柔和,也很清晰,我立刻喜欢上了它。我们相互致歉后,挂上了话筒。可是两分钟后,我又拨通了她的号码,也许是命中注定我们要通话,我们在电话中交谈了20多分钟。

“你干吗三更半夜找人说话呢?”她问。

我跟她说了原因,然后反问:“那么你呢?”

她说她老母亲睡不好觉,她常常深夜打电话与她聊聊天。之后我们又谈了谈彼此正在读的几本书,还有这场战争。

最后我说:“我有好多年没这样畅快地跟人说话了。”

“是吗?好了,就到这里吧,晚安。祝你做个好梦。”她说。

第二天整整一天,我老在想昨晚的对话情形,想她的机智、大方、热情和幽默感。当然还有那悦耳的口音,那么富有魅力,像乐曲一样老在我的脑海里回旋。到了晚上,我简直什么也看不进。午夜时,格罗斯文诺8829老在我脑海里闪现。我实在难以忍受,颤抖着拨了那个号码。电话线彼端的铃声刚响,就马上被人接起来。

“哈罗?”

“是我,”我说,“真对不起,打扰你了,我们继续谈昨晚的话题,行吗?”

没说行还是不行,她立即谈起了巴尔扎克的小说《贝姨》。不到两分钟,我们就相互开起玩笑,好像是多年的至交。这次我们谈了45分钟。午夜时光和相互的不认识,打破了两人初交时的拘谨。我提议彼此介绍一下各自的身份,可是她婉言谢绝了。她说这会把事情全弄糟,不过她留下了我的电话号码。我一再许诺为她保密,直到战争结束。于是她说了一些她的情况,17岁时她嫁给一个自己不喜欢的男人,以后一直分居。她今年36岁,唯一的儿子在前不久的一次空袭中被炸死了,年仅18岁。他是她的一切。她常常跟他说话,好像他还活着。她形容他像朝霞一样美,就跟她自己一样。于是她给我留下了一幅美丽的肖像。我说她一定很美,她笑了,问道:“你怎么知道的?”

我们越来越相互依赖,什么都谈。我们在大部分话题上看法相似,包括对战争的看法。我们开始读同样的书,以增加谈话的情趣。每天夜晚,不管多晚,我们都要通一次话。如果哪天我因事出城,没能通话,她就会埋怨说她那天晚上寂寞得辗转难眠。

随着时间的推移,我愈来愈渴望见到她。我有时吓唬她说我要找辆出租车立刻奔到她跟前。可是她不允许。她说如果我们相见后发现彼此并不相爱,她会死掉的。整整12个月,我是在期待中度过的。我们的爱情虽然近在咫尺,却绕过了狂暴的感情波澜,正平稳地驶向永恒的彼岸。通话的魅力胜过了秋波和拥抱。

一天晚上,我刚从乡间赶回伦敦,就连忙拿起话筒拨她的号码。一阵嘶哑的尖叫声代替了往日那清脆悦耳的银铃声,我顿时感到一阵晕眩。这意味着那条电话线出了故障或者被拆除了。第二天仍旧是嘶哑的尖叫。我找到接线生,请求他们帮我查查格罗斯文诺8829的地址,起先他们不理睬我,因为我说不出她的名字。后来一位富有同情心的接线小姐答应帮我查查。

“当然可以。”她说,“你好像很焦急。是吗?嗯,这个号码所属的那片区域前天夜里挨了炸弹,号码主人叫……”

“谢谢,”我说,“别说了,请你别说了。”

我放下了话筒。

(沈东子译,有删改)

[题目]小说以“电话”为枢纽连接人物、安排情节,这样处理有什么作用?请简要分析。

[满分要领] (想一想,学会思维得满分)

第一步:审题干,明题型

题目中有“连接人物、安排情节” 很显然属于情节技巧类题目,“有什么作用”则直接点明了考查方向——“作用”。

第二步:定角度,会思维

思考角度 文中对应点

电话与环境(社会)的关系 电话是在________的背景下使用的,电话使人物偶然相连。

电话与人物性格塑造的关系 听其言,观其行。电话让________的性格得以具体呈现,使形象得以丰满。

电话与主题表达的关系 电话的使用对表现主题起到了______作用。

电话与读者感受的关系 电话使读者产生了______的感觉。

第三步:答题基本格式

内容上,××情节写了……,突出了人物……,表现了人物……。结构上,××情节(事物)在文中有……作用,在主题表达上具有……的作用。

[尝试答题](周密思考,力争满分)

解析: 本题考查小说情节构思的艺术效果。情节题要注意运用“四要素一联系”(情节、人物、环境、主题,联系读者作用)答题法。小说的全部情节都围绕“电话”展开,“打电话”也就成为了组织情节、表现人物、反映主题的关键,同时,要考虑“打电话”的特殊性,即男女双方并未见面,全文主要是语言描写,在充分袒露人物内心世界的同时,又能充分调动读者想象,从而丰富人物形象和主题。

答案: ①一个电话将两人命运连在一起,偶然与必然交错,凸显了战争背景,强化了戏剧性情节。②主人公言行主要通过电话聊天呈现出来,便于透露人物心声,使人物形象更真实。③电话交流的限制性给小说留下较多空白,丰富了人物与主题的想象空间。

阅读下面的文字,完成文后题目。

捡烂纸的老头

□ 汪曾祺

烤肉刘早就不卖烤肉了,不过虎坊桥一带的人都还叫他烤肉刘。这是一家平民化的回民馆子,地方不小,东西实惠。卖大锅菜。炒辣豆腐、炒豆角、炒蒜苗、炒洋白菜,比较贵一点是黄焖羊肉,也就是块儿来钱一小碗。在后面做得了,用脸盆端出来,倒在几个深深的铁罐里,下面用微火煨着,倒总是温和的。有时也卖小勺炒菜:大葱炮羊肉、干炸丸子,它似蜜……主食有米饭、花卷、芝麻烧饼,罗丝转;卖面条,浇炸酱、浇卤。夏天卖麻酱面。卖馅儿饼。烙饼的炉紧挨着门脸儿。一进门就听到饼铛里的油吱吱喳喳地响,饼香扑鼻,很诱人。

烤肉刘的买卖不错,一到饭口,尤其是中午,人总是满的,附近有几个小工厂,厂里没有食堂,烤肉刘就是他们的食堂。工人们都正在壮年,能吃,馅饼至少得来五个(半斤),一瓶啤酒,二两白的。女工则多半是拿一个饭盒来,买馅饼,或炒豆腐、花卷,带到车间里去吃。有一些退了休的职工,不爱吃家里的饭,爱上烤肉刘来吃“野食”,想吃什么要点什么。有一个文质彬彬的主儿,原来当会计,他每天都到烤肉刘这儿来,他和家里人说定,每天两块钱的“挑费”[注]都扔在这儿。有一个煤站的副经理,现在也还参加劳动,手指甲缝都是黑的,他在烤肉刘吃了十来年了。他来了,没座位,服务员即刻从后面把他们自己坐的凳子提出一张来,把他安排在一个旮旯里。有炮肉,他总是来一盘炮肉,仨烧饼,二两酒。给他炮的这一盘肉,够别人的两盘。因为烤肉刘指着他保证用煤。这些,都是老主顾。还有一些流动客人,东北的、山西的、保定的、石家庄的。大包小包,五颜六色。男人用手指甲剔牙,女人敞开怀喂奶。

有一个人是每天必到的,午晚两餐,都在这里。这条街上人都认识他,是个捡烂纸的。他穿得很破烂,总是一件油乎乎的烂棉袄,腰里系一根烂麻绳,没有衬衣。脸上说不清是什么颜色,好像是浅黄的。说不清有多大岁数,六十几?七十几?一嘴牙七长八短,残缺不全。你吃点软和的花卷、面条,不好么?不,他总是要三个烧饼,歪着脑袋努力地啃啮。烧饼吃完,站起身子,找一个别人用过的碗(他可不在乎这个),自言自语:“跟他们寻一口面汤。”喝了面汤,“回见!”没人理他,因为不知道他是向谁说的。

一天,他和几个小伙子一桌。一个小伙子看了他一眼,跟同伴小声说了句什么,他多了心:“你说谁哪?”小伙子没有理他。他放下烧饼,跳到店堂当间:“出来!出来!”这是要打架。北京人过去打架,都到当街去打,不在店铺里打,免得损坏人家的东西搅了人家的买卖。“出来!出来!”是叫阵。没人劝。压根儿就没人注意他。打架?这么个糟老头子?这老头可真是糟。从里糟到外。这几个小伙子,随便哪一个,出去一拳准能把他揍趴下。小伙子们看看他,不理他。

这么个糟老头子想打架,是真的吗?他会打架吗?年轻的时候打过架吗?看样子,他没打过架,他哪是耍胳膊的人哪!他这是干什么?虚张声势?也说不上,无声势可言。没有人把他当一回事。

没人理他,他悻悻地回到座位上,把没吃完的烧饼很费劲地啃完了,情绪已经平复下来——本来也没有多大情绪。“跟他们寻口汤去。”喝了两口面汤,“回见!”

有几天没看见捡烂纸的老头了,听煤站的副经理说,他死了。死后,在他的破席子底下发现八千多块钱,一沓一沓,用麻筋捆得很整齐。

他攒下这些钱干什么?

(选自《汪曾祺全集》第二卷)

[注] 挑费:京津冀方言,指家庭日常生活开支。

4.本文开头两段不避其繁,结尾两段不避其简,作者为什么作这样的结构安排?

解析: 本题考查小说构思上的艺术效果。这道题实际上就是考查的开头结尾的作用,再加上繁笔与简笔的作用,就可解答。

答案: ①开头以繁笔设置故事场景,营造出浓厚的市井氛围,为“老头”的出场作了铺垫。②结尾交代“老头”死后留下巨款的情节,以简笔收束全文,留下悬念与想象空间。③开头与结尾繁简反差巨大,突破了常规写法;繁笔舒缓,简笔急促,结构奇峻峭拔,令人惊奇。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

同课章节目录