9.6 测滑轮组的机械效率 —2020-2021学年北师大版八年级物理下册考点专训(有答案)

文档属性

| 名称 | 9.6 测滑轮组的机械效率 —2020-2021学年北师大版八年级物理下册考点专训(有答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 490.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-06-16 12:33:22 | ||

图片预览

文档简介

北师大版八下物理9.6测滑轮组的机械效率

1.(2020秋?无为市期末)小华用图示装置探究滑轮组的机械效率,实验数据记录如下:

次数 物重G/N 物体上升高度h/cm 拉力F/N 机械效率η/%

1 2 10 1.0

2 3 10 1.4 71.4

3 6 10 2.5 80.0

(1)实验中应竖直向上 拉动弹簧测力计;

(2)第一次实验的机械效率为 ;

(3)分析数据可知,提高同一滑轮组的机械效率,可以采取的措施是 ;

(4)小华用该滑轮组再次匀速提高同样多的钩码,但钩码上升的高度比原来高,则该滑轮组的机械效率将 (选填“变大”、“不变”或“变小”)

2.(2021?江西模拟)在“测滑轮组机械效率”的实验中,小华用大小相同的滑轮,组成如图所示的滑轮组进行了实验,并把数据整理记录在如表中。

实验次数 滑轮材质 钩码重G/N 提升钩码的高度h/m 有用功W有用/J 拉力F/N 绳端移动的距离s/m 总功W总/J 机械效率η

1 铝 1 0.1 0.1 0.6 0.3 0.18 56%

2 铝 2 0.1 0.2 1.0 0.3 0.3 67%

3 塑料 2 0.1 0.2 0.8 0.3 0.24 ①

(1)本实验需要的测量工具除了如图所示的之外还需要 ;

(2)上表①处的正确数据是 ;

(3)比较1、2两次实验可知:使用同一滑轮组提升不同的重物,钩码越重,滑轮组的机械效率越 ;

(4)比较2、3两次实验可推测,若将铝质滑轮更换为体积大小相同的铁质滑轮,再次将重2N的钩码提升0.1m,此时滑轮组的机械效率可能为 (只填序号)

A.72%

B.67%

C.53%

(5)实验表明:额外功越小,总功越接近有用功。进一步推理得出:假如没有额外功,总功等于有用功。可见,使用任何机械都 。下列物理规律的得出运用了这种研究方法的是 。

A.光的反射定律

B.牛顿第一定律

C.阿基米德原理

D.焦耳定律

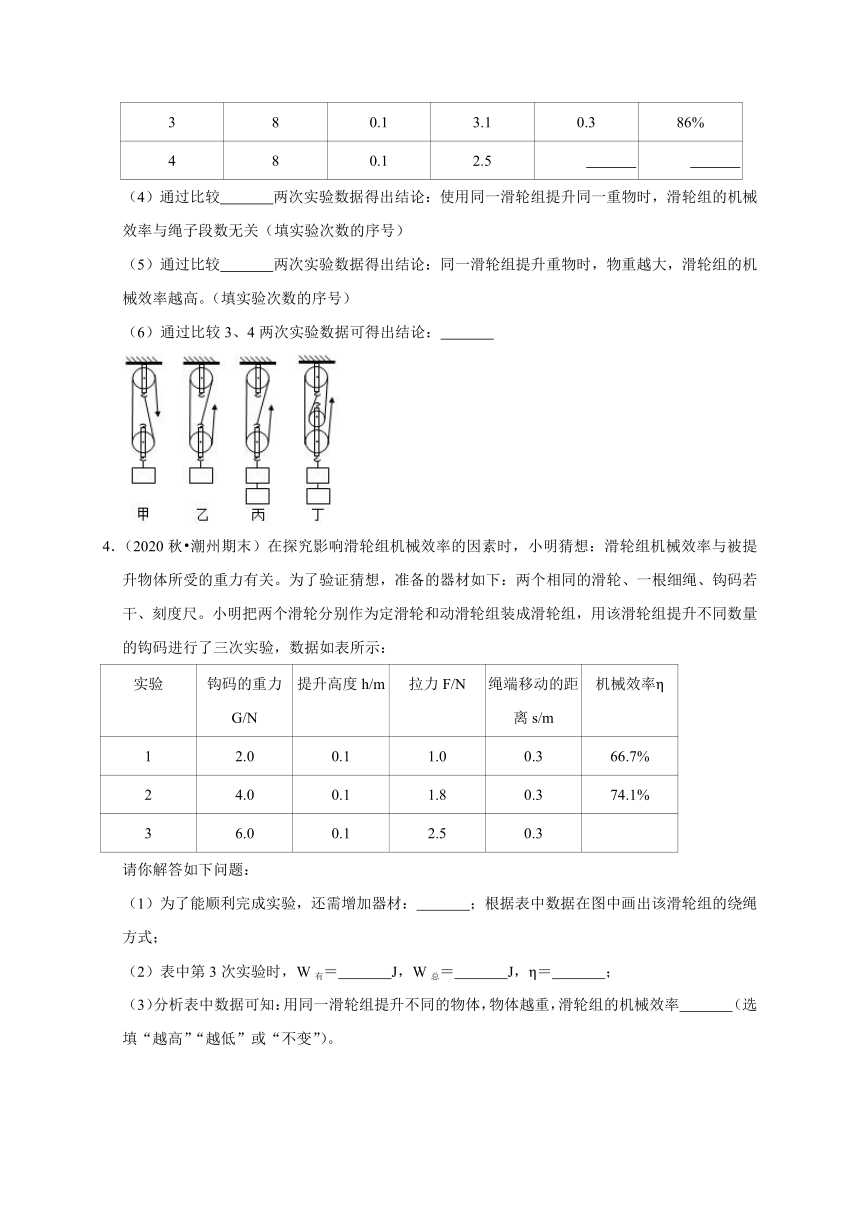

3.(2021春?克东县校级月考)某小组在“测滑轮组机械效率的实验”中得到的数据如表所示,实验装置如图所示。

(1)实验中应沿竖直方向 缓慢拉动弹簧测力计。

(2)小组同学发现实验过程中边拉动边读数,弹簧测力计示数不稳定,应该静止读数,你认为他的想法 (选填“正确”或“不正确”),因为他没有考虑到 对滑轮组机械效率的影响。(3)用丁图装置进行实验,得出表中第4次实验数据,请将表中的两个数据填写完整。

实验次数 钩码重量G/N 钩码上升高度

h/m 绳端拉力F/N 绳端移动距离

s/m 机械效率η

1 4 0.1 2.7 0.2 74%

2 4 0.1 1.8 0.3 74%

3 8 0.1 3.1 0.3 86%

4 8 0.1 2.5

(4)通过比较 两次实验数据得出结论:使用同一滑轮组提升同一重物时,滑轮组的机械效率与绳子段数无关(填实验次数的序号)

(5)通过比较 两次实验数据得出结论:同一滑轮组提升重物时,物重越大,滑轮组的机械效率越高。(填实验次数的序号)

(6)通过比较3、4两次实验数据可得出结论:

4.(2020秋?潮州期末)在探究影响滑轮组机械效率的因素时,小明猜想:滑轮组机械效率与被提升物体所受的重力有关。为了验证猜想,准备的器材如下:两个相同的滑轮、一根细绳、钩码若干、刻度尺。小明把两个滑轮分别作为定滑轮和动滑轮组装成滑轮组,用该滑轮组提升不同数量的钩码进行了三次实验,数据如表所示:

实验 钩码的重力

G/N 提升高度h/m 拉力F/N 绳端移动的距离s/m 机械效率η

1 2.0 0.1 1.0 0.3 66.7%

2 4.0 0.1 1.8 0.3 74.1%

3 6.0 0.1 2.5 0.3

请你解答如下问题:

(1)为了能顺利完成实验,还需增加器材: ;根据表中数据在图中画出该滑轮组的绕绳方式;

(2)表中第3次实验时,W有= J,W总= J,η= ;

(3)分析表中数据可知:用同一滑轮组提升不同的物体,物体越重,滑轮组的机械效率 (选填“越高”“越低”或“不变”)。

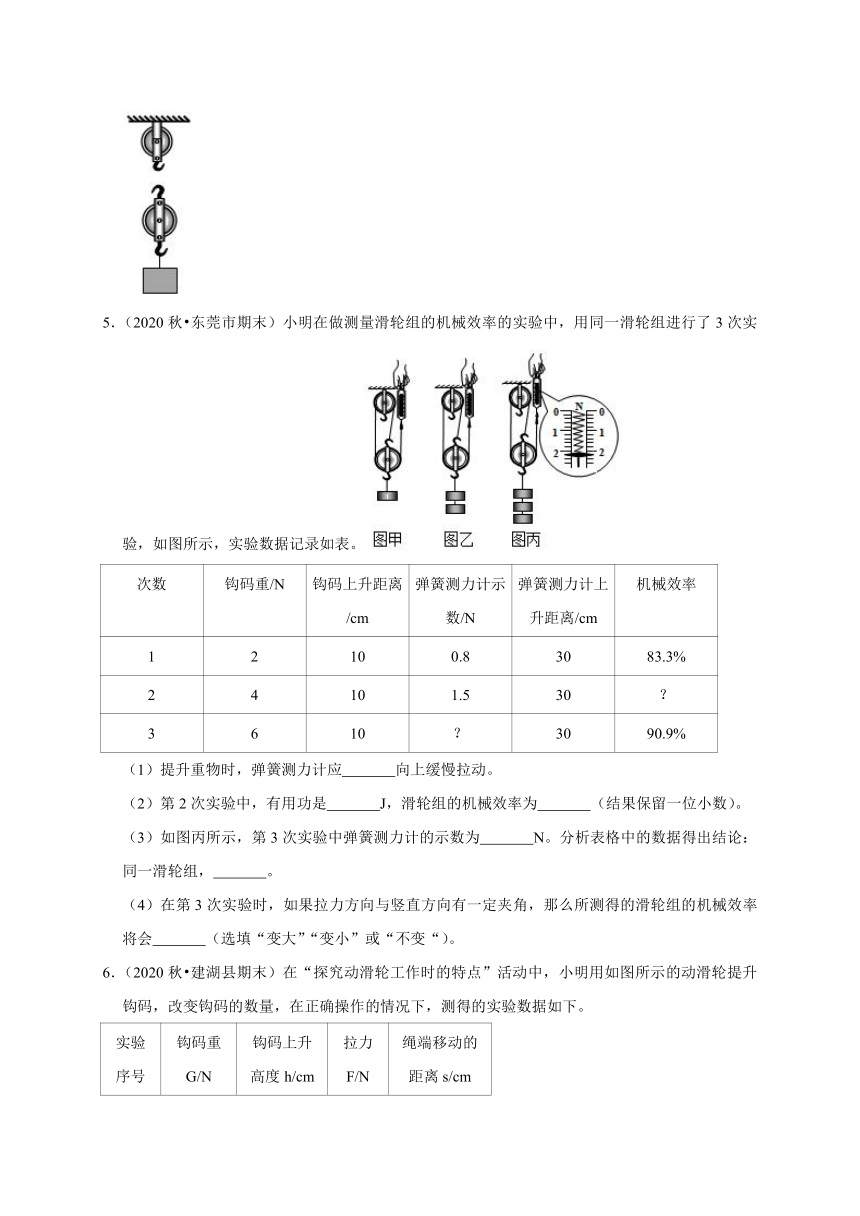

5.(2020秋?东莞市期末)小明在做测量滑轮组的机械效率的实验中,用同一滑轮组进行了3次实验,如图所示,实验数据记录如表。

次数 钩码重/N 钩码上升距离/cm 弹簧测力计示数/N 弹簧测力计上升距离/cm 机械效率

1 2 10 0.8 30 83.3%

2 4 10 1.5 30 ?

3 6 10 ? 30 90.9%

(1)提升重物时,弹簧测力计应 向上缓慢拉动。

(2)第2次实验中,有用功是 J,滑轮组的机械效率为 (结果保留一位小数)。

(3)如图丙所示,第3次实验中弹簧测力计的示数为 N。分析表格中的数据得出结论:同一滑轮组, 。

(4)在第3次实验时,如果拉力方向与竖直方向有一定夹角,那么所测得的滑轮组的机械效率将会 (选填“变大”“变小”或“不变“)。

6.(2020秋?建湖县期末)在“探究动滑轮工作时的特点”活动中,小明用如图所示的动滑轮提升钩码,改变钩码的数量,在正确操作的情况下,测得的实验数据如下。

实验 序号 钩码重

G/N 钩码上升

高度h/cm 拉力

F/N 绳端移动的

距离s/cm

① 1.0 10 1.1 20

② 2.0 10 1.7 20

③ 3.0 10 2.3 20

(1)实验时,用手竖直向上 拉动弹簧测力计,读出弹簧测力计的示数。

(2)分析表中数据发现,使用动滑轮提升物体时,拉力不等于物体重力的一半,而是大于物体重力的一半,其主要原因是 。

(3)第①次实验中,动滑轮的机械效率为 (结果保留一位小数)。

(4)分析表中实验数据可知,同一动滑轮,所提升物重增大,机械效率将 (选填“增大”、“减小”或“不变”)。

(5)若在第③次实验中,不小心使钩码多上升了1cm,但仍用表格中的数据进行计算,测得的机械效率将 (变大/变小/不变)。

(6)在某一次测量中,弹簧测力计不是沿竖直向上拉,而是斜向上拉,其他条件不变,动滑轮的机械效率将 (变大/变小/不变)。

7.(2020秋?高州市期末)在“测滑轮组机械效率”的实验中,小强按正确方法操作,图是他实验中的情景,如表是他记录的一组数据。

钩码总重G/N 钩码上升高度

h/m 测力计拉力F/N 测力计移动距离s/m

1.8 0.05 0.4 0.15

(1)由表中数据可计算出,滑轮组对钩码做的有用功为0.09J,人做的总功为 J。

(2)对以上两个计算结果进行比较,其不合理之处是 ;结合弹簧测力计放大图,可知小强的错误是 。

(3)在该次实验中,人做的总功应该是 ,所测滑轮组的机械效率应该为 。

(4)实验中,若仅增加钩码的重,则滑轮组的机械效率将 (填“增大”、“减小”或“不变”)。

8.(2020秋?崇川区期末)在“探究动滑轮工作时的特点”活动中,小明用如图所示的动滑轮提升钩码,改变钩码的数量,在正确操作的情况下,测得的实验数据如下。

实验序号 钩码重G/N 钩码上升高度h/cm 拉力F/N 绳端移动的距离s/cm

① 1.0 10 1.1 20

② 2.0 10 1.7 20

③ 3.0 10 2.3 20

(1)分析表中数据发现,使用动滑轮提升物体时,拉力不等于物体重力的一半,而是大于物体重力的一半,其主要原因是 。

(2)在某一次测量中,弹簧测力计不是沿竖直向上拉,而是斜向上拉,其他条件不变,动滑轮的机械效率将 (选填“增大”、“减小”或“不变”)。

(3)小明进一步研究,测出动滑轮的质量为100g,计算出每一组总功与有用功和克服动滑轮重力的功的差值△W=W总﹣W有﹣W轮,根据表格中的数据,发现重物的重力越大,差值△W (选“越大”、“越小”或“不变”),请你利用所学知识对此作出解释 。

(4)某次实验时将绳子自由端匀速拉动时弹簧测力计的读数记为F,钩码重记为G,动滑轮重记为G′,绳自由端移动距离记为s,钩码提升高度记为h,不计绳子重及摩擦。则下列关于滑轮组机械效率的计算关系中正确的是 。

A.

B.

C.1﹣

D.

9.(2020秋?南陵县期末)小华用图示装置探究滑轮组的机械效率,实验数据记录如下:

次数 物重G/N 物体上升高度h/cm 拉力F/N 机械效率η

1 2 10 1.0 66.7%

2 3 10 1.4 71.4%

3 6 10 2.5 80%

(1)实验中应竖直向上 拉动弹簧测力计.

(2)分析数据可知,提高同一滑轮组的机械效率,可以采取的措施是 .

(3)小华所用动滑轮的重至少小于 N.

(4)小华用该滑轮组再次匀速提高同样多的钩码,但钩码上升的高度比原来高,则该滑轮组的机械效率将 (选填“变大”、“变小”或“不变”)。

10.(2021春?盐田区校级月考)某同学在做“测定滑轮组机械效率”实验时,采用“一个定滑轮、一个动滑轮”组成的滑轮组,实验记录如下表:

钩码重/N 钩码升高/m 弹簧测力计示数/N 绳子自由端移动距离/m 机械效率

2 0.05 1.0 A: B:

(1)完成表格两个数据的计算.A: ;B: .

(2)如果第二次实验时用“两个定滑轮、两个动滑轮”(滑轮规格同前)组成的滑轮组来提升同样的钩码做实验,则弹簧测力计的读数将 ,机械效率将 (均选填“变大”、“变小”或“不变”).

(3)某次实验时将绳子自由端匀速拉动时弹簧测力计的读数记为F,钩码重记为G,动滑轮重记为G',绳自由端移动距离记为s,钩码提升高度记为h,不计绳子重及摩擦,则下列关于滑轮组机械效率的计算关系中错误的是 。

A.η=

B.η=

C.η=

D.η=1﹣

(4)小华用图示装置探究滑轮组的机械效率,实验数据记录如下:

次数 物重G/N 物体上升高度 h/m 拉力 F/N 机械效率η

1 2 0.1 1.0 66.7%

2 3 0.1 1.4 71.4%

3 6 0.1 2.5 80%

分析数据可知,提高同一滑轮组的机械效率,可以采取的措施是 ;小华所用动滑轮的重一定小于 N.

11.(2020?湛江二模)在“测量滑轮组机械效率”的实验中,小兵与同学们用同一滑轮组进行了三次实验(如图所示),实验数据记录如表:

次数 钩码重/N 钩码上升距离/cm 弹簧测力计示数/N 弹簧测力计上升距离/cm 机械效率

1 2 10 0.8 30 83.3%

2 4 10 1.5 30 ①

3 6 10 ② 30 90.9%

(1)实验时应沿竖直方向 拉动弹簧测力计,并用刻度尺测出物体上升的高度;

(2)表格中编号①处的数据为 ;编号②处的数据为 (观察丙图);

(3)分析数据可得结论:使用同一滑轮组提升不同重物至同一高度时,提升的物重增加时,所做的额外功 (选填“变大”、“变小”或“不变”);

(4)分析数据可得结论:使用同一滑轮组,滑轮组的机械效率与物重的关系可能比较符合的图是 ;

(5)若将此滑轮组换一种绕绳方法,不计绳重和摩擦,提升相同的物体时,滑轮组的机械效率 (选填“改变”或“不变”)。

12.(2020秋?西湖区期末)某实验小组测一滑轮组机械效率的数据如图中表所示:

实验次数 动滑轮重G动/N 钩码重

G物/N 钩码上升的高度

h物/m 动力F动/N 动力作用点移动距离s动/m 滑轮组的机械效率η

1 0.53 1 0.1 0.7 0.3 47.6%

2

2 0.1 1.1 0.3

3

4 0.1 2 0.3 66.6%

(1)请你在图中画出本实验的绕绳方法。表格中空白处的机械效率是 。

(2)用同一滑轮组提升不同重物至同一高度:克服动滑轮的重所做的额外功 (填“相同”或“不同”);提升的物重增加时,滑轮组的机械效率 。某同学在该实验中加速向上提升重物,滑轮组的机械效率 (均选填“变大”、“变小”、“不变”)

(3)多次改变提升的物重测量滑轮组的机械效率,目的是为了 。(选填字母)

A.获得多组数据归纳出物理规律 B.多次测量取平均值减小误差 C.减小摩擦

(4)利用本实验装置 (填“能”或“不能”)研究该滑轮组机械效率与重物匀速向上运动的速度大小的关系。

13.(2021?陕西模拟)小敏同学用下图甲所示的实验装置测量滑轮组的机械效率,相关数据记录在下表中:

实验 序号 钩码

重/N 钩码上升

的高度/m 绳端的

拉力/N 绳端移动

的距离/m 机械

效率

1 4 0.10 1.8 0.3

2 6 0.10 2.5 0.3

3 6 0.15 2.5

(1)实验中,使用滑轮组提升重物时,应竖直向上 拉动弹簧测力计。

(2)第三次实验中,绳端移动的距离为 m,滑轮组的机械效率为 。

(3)分析实验数据发现,同一滑轮组提升重物的重力变大时,滑轮组的机械效率将 (选填“变大”、“变小”或“不变”)。

(4)同组的小华多用了一个相同的滑轮组成了图乙所示滑轮组来提升相同的重物,发现更省力,那么与小敏相比,小华的方法测出的机械效率将 (选填“偏高”、“偏低”或“相等”)。

14.(2020春?茌平区月考)某小组在“测滑轮组机械效率的实验”中得到的数据如表所示,实验装置如图所示。

实验 次数 钩码重量G/N 钩码上升

高度h/m 绳端拉

力F/N 绳端移

动距离s/m 机械

效率η

1 4 0.1 2.7 0.2 74%

2 4 0.1 1.8 0.3 74%

3 8 0.1 3.1 0.3 86%

4 8 0.1 2.5

(1)实验中应沿竖直方向 缓慢拉动弹簧测力计;

(2)小组同学发现实验过程中边拉动边读数,弹簧测力计示数不稳定,应该静止读数,你认为他的想法 (选填“正确”或“不正确”),因为她没有考虑到 对滑轮组机械效率的影响;

(3)用丁图装置进行实验,得出表中第4次实验数据分别为 和 。

(4)通过比较 两次实验数据得出结论:使用同一滑轮组提升同一重物时,滑轮组的机械效率与绳子段数无关(填实验次数的序号);

(5)通过比较 两次实验数据得出结论:同一滑轮组提升重物时,物重越大,滑轮组的机械效率越高(填实验次数的序号);

15.(2020秋?滨海县月考)在探究“滑轮组机械效率”时,用两组滑轮组进行了4次测量,用一个动滑轮和一个定滑轮测得前3组数据,再用两个动滑轮和两个定滑轮测得第4组数据,如下表:

实验次数 物重G物/N 动滑轮重G动/N 钩码上升高度h/M 动力F/N 动力作用点移动的距离s/m 滑轮组的机械效率η

1 1 0.5 0.1 0.7 0.3 47.6%

2 2 0.5 0.1 1.1 0.3 60.6%

3 4 0.5 0.1 2 0.3

4 4 1 0.1

0.5

(1)根据表中前3次实验数据,画出图(甲)中滑轮组的绕绳方法.

(2)实验中,测量绳端拉力F时,应尽量缓慢 向上匀速拉动测力计,读出图(乙)图中测力计的示数为 N,第3次实验时滑轮组的机械效率为 。

(3)由表中第1、2、3组数据可知:同一滑轮组,提升的重物越 (轻或重),机械效率越大。

(4)表中第3、4组数据可知,滑轮组的机械效率与摩擦和 有关,请计算出第3组实验中克服摩擦所做的额外功 J。(不计绳重)

北师大版八下物理9.6测滑轮组的机械效率

参考答案与试题解析

一.试题(共15小题)

1.(2020秋?无为市期末)小华用图示装置探究滑轮组的机械效率,实验数据记录如下:

次数 物重G/N 物体上升高度h/cm 拉力F/N 机械效率η/%

1 2 10 1.0

2 3 10 1.4 71.4

3 6 10 2.5 80.0

(1)实验中应竖直向上 匀速缓慢 拉动弹簧测力计;

(2)第一次实验的机械效率为 66.7% ;

(3)分析数据可知,提高同一滑轮组的机械效率,可以采取的措施是 增加提升物体的重力 ;

(4)小华用该滑轮组再次匀速提高同样多的钩码,但钩码上升的高度比原来高,则该滑轮组的机械效率将 不变 (选填“变大”、“不变”或“变小”)

【解答】解:(1)实验中应竖直向上匀速缓慢拉动弹簧测力计,此时系统处于平衡状态,测力计示数才等于拉力的大小;

(2)图中绳子的有效段数为n=3,第一次实验的机械效率:

η====×100%≈66.7%;

(3)纵向分析表中数据可知,同一滑轮组提升物体的重力越大,机械效率越高,故提高同一滑轮组的机械效率,可以采取的措施是增加提升物体的重力;

(4)根据(2)知,滑轮组的机械效率为:η===×100%,与提升的物体的高度无关,小华用该滑轮组再次匀速提高同样多的钩码,但钩码上升的高度比原来高,则该滑轮组的机械效率将不变。

故答案为:(1)匀速缓慢;(2)66.7%;(3)增加提升物体的重力;(4)不变。

2.(2021?江西模拟)在“测滑轮组机械效率”的实验中,小华用大小相同的滑轮,组成如图所示的滑轮组进行了实验,并把数据整理记录在如表中。

实验次数 滑轮材质 钩码重G/N 提升钩码的高度h/m 有用功W有用/J 拉力F/N 绳端移动的距离s/m 总功W总/J 机械效率η

1 铝 1 0.1 0.1 0.6 0.3 0.18 56%

2 铝 2 0.1 0.2 1.0 0.3 0.3 67%

3 塑料 2 0.1 0.2 0.8 0.3 0.24 ①

(1)本实验需要的测量工具除了如图所示的之外还需要 刻度尺 ;

(2)上表①处的正确数据是 83% ;

(3)比较1、2两次实验可知:使用同一滑轮组提升不同的重物,钩码越重,滑轮组的机械效率越 大 ;

(4)比较2、3两次实验可推测,若将铝质滑轮更换为体积大小相同的铁质滑轮,再次将重2N的钩码提升0.1m,此时滑轮组的机械效率可能为 C (只填序号)

A.72%

B.67%

C.53%

(5)实验表明:额外功越小,总功越接近有用功。进一步推理得出:假如没有额外功,总功等于有用功。可见,使用任何机械都 不省功 。下列物理规律的得出运用了这种研究方法的是 B 。

A.光的反射定律

B.牛顿第一定律

C.阿基米德原理

D.焦耳定律

【解答】解:(1)实验过程中,应使用刻度尺测量物体上升的高度和绳子自由端移动的距离;

(2)上表①处的正确数据是机械效率:η==×100%≈83%;

(3)分析第1、2次实验,两次所用滑轮组相同,但第2次物重大于第1次物重,机械效率也大于第1次的机械效率,所以可得使用同一滑轮组提升不同的重物,钩码越重,滑轮组的机械效率越大;

(4)比较2、3两次实验可推测,若将铝质滑轮更换为体积大小相同的铁质滑轮,动滑轮重量增大,所做额外功增大,再次将重2N的钩码提升0.1m,此时滑轮组的机械效率小于2、3的机械效率,可能为C;

(5)实验表明:额外功越小,总功越接近有用功:进一步推理得出:假设没有额外功,总功等于有用功;可见使用任何机械不省功(采用了理想化推理法):

ACD、平面镜成像规律、阿基米德原理、光的反射定律可通过实验直接验证,

B、而牛顿第一定律不能用实验直接验证,是在实验的基础下推理得出的,

故选B。

故答案为:(1)刻度尺;(2)83%;(3)大;(4)C;(5)不省功;B。

3.(2021春?克东县校级月考)某小组在“测滑轮组机械效率的实验”中得到的数据如表所示,实验装置如图所示。

(1)实验中应沿竖直方向 匀速 缓慢拉动弹簧测力计。

(2)小组同学发现实验过程中边拉动边读数,弹簧测力计示数不稳定,应该静止读数,你认为他的想法 不正确 (选填“正确”或“不正确”),因为他没有考虑到 摩擦力 对滑轮组机械效率的影响。(3)用丁图装置进行实验,得出表中第4次实验数据,请将表中的两个数据填写完整。

实验次数 钩码重量G/N 钩码上升高度

h/m 绳端拉力F/N 绳端移动距离

s/m 机械效率η

1 4 0.1 2.7 0.2 74%

2 4 0.1 1.8 0.3 74%

3 8 0.1 3.1 0.3 86%

4 8 0.1 2.5 0.4 80%

(4)通过比较 1、2 两次实验数据得出结论:使用同一滑轮组提升同一重物时,滑轮组的机械效率与绳子段数无关(填实验次数的序号)

(5)通过比较 2、3 两次实验数据得出结论:同一滑轮组提升重物时,物重越大,滑轮组的机械效率越高。(填实验次数的序号)

(6)通过比较3、4两次实验数据可得出结论: 不同滑轮组提升相同重物,动滑轮越重,机械效率越小

【解答】解:(1)实验中要竖直向上匀速拉动弹簧测力计,使物体匀速升高,此时系统处于平衡状态,测力计示数才等于拉力大小;

(2)小组同学发现实验过程中边拉动边读数,弹簧测力计示数不稳定,应该静止读数,他的想法不正确,因为她没有考虑到绳子与轮之间的摩擦对滑轮组机械效率的影响,导致测力计示数偏小;

(3)由图丁知,绳子的有效段数n=4,

在第4次实验中,绳端移动的距离:s=4h=4×0.1m=0.4m;

第4次实验测得的机械效率为:η=×100%=×100%=×100%=80%;

(4)根据绳子自由端移动的距离与物体升高的高度的关系:s=nh,在实验1、2、3、4中,绳子的有效段数

分别为2、3、3、4,即分别是用甲乙丙丁装置做的实验;

通过比较1、2两次实验数据可得出结论:使用同一滑轮组提升同一重物时,滑轮组的机械效率与绳子段数无关;

(5)通过比较2、3两次实验数据得出结论:同一滑轮组提升重物时,物重越大,滑轮组的机械效率越高.

(6)通过比较3、4两次实验数据可知,提升相同的物体,丁图中要克服两个动滑轮做额外功,丙图中要克服一个动滑轮做额外功,丁图中的装置机械效率低,故可得出结论:提升物重相同的物体,使用滑轮组的动滑轮越重,机械效率越低。

故答案为:(1)匀速;(2)不正确;摩擦力; (3)0.4;80%; (4)1、2;(5)2、3;(6)不同滑轮组提升相同重物,动滑轮越重,机械效率越小。

4.(2020秋?潮州期末)在探究影响滑轮组机械效率的因素时,小明猜想:滑轮组机械效率与被提升物体所受的重力有关。为了验证猜想,准备的器材如下:两个相同的滑轮、一根细绳、钩码若干、刻度尺。小明把两个滑轮分别作为定滑轮和动滑轮组装成滑轮组,用该滑轮组提升不同数量的钩码进行了三次实验,数据如表所示:

实验 钩码的重力

G/N 提升高度h/m 拉力F/N 绳端移动的距离s/m 机械效率η

1 2.0 0.1 1.0 0.3 66.7%

2 4.0 0.1 1.8 0.3 74.1%

3 6.0 0.1 2.5 0.3

请你解答如下问题:

(1)为了能顺利完成实验,还需增加器材: 弹簧测力计 ;根据表中数据在图中画出该滑轮组的绕绳方式;

(2)表中第3次实验时,W有= 0.6 J,W总= 0.75 J,η= 80% ;

(3)分析表中数据可知:用同一滑轮组提升不同的物体,物体越重,滑轮组的机械效率 越高 (选填“越高”“越低”或“不变”)。

【解答】解:(1)因要测量力的大小,故为了能顺利完成实验,还需增加器材:弹簧测力计;

根据表中数据,绳子的有效段数:n===3,该滑轮组的绕绳方式如下所示:

(2)第3次实验时,W有=Gh=6.0N×0.1m=0.6J;

W总=Fs=2.5N×0.3m=0.75J;

η==×100%=80%;

(3)分析表中数据可知:用同一滑轮组提升不同的物体,物体越重,滑轮组的机械效率越高。

故答案为:(1)弹簧测力计;如上所示;(2)0.6;0.75;80%;(3)越高。

5.(2020秋?东莞市期末)小明在做测量滑轮组的机械效率的实验中,用同一滑轮组进行了3次实验,如图所示,实验数据记录如表。

次数 钩码重/N 钩码上升距离/cm 弹簧测力计示数/N 弹簧测力计上升距离/cm 机械效率

1 2 10 0.8 30 83.3%

2 4 10 1.5 30 ?

3 6 10 ? 30 90.9%

(1)提升重物时,弹簧测力计应 竖直匀速 向上缓慢拉动。

(2)第2次实验中,有用功是 0.4 J,滑轮组的机械效率为 88.9% (结果保留一位小数)。

(3)如图丙所示,第3次实验中弹簧测力计的示数为 2.2 N。分析表格中的数据得出结论:同一滑轮组, 提升物体的重力越大,机械效率越高 。

(4)在第3次实验时,如果拉力方向与竖直方向有一定夹角,那么所测得的滑轮组的机械效率将会 变小 (选填“变大”“变小”或“不变“)。

【解答】解:(1)在实验中,应匀速竖直缓慢拉动弹簧测力计,使弹簧测力计的示数稳定,便于得出弹簧测力计的示数;

(2)第2次物体移动的距离h=10cm=0.1m,绳子自由端移动的距离s=30cm=0.3m,

第2次的有用功为:

W有用=Gh=4N×0.1m=0.4J;

第2次的总功为:

W总=Fs=1.5N0.3m=0.45J,

第2次实验中滑轮组的机械效率为:

η=×100%=×100%≈88.9%;

(3)如图丙所示,测力计分度值为0.2N,第3次实验中弹簧测力计的示数为2.2N;

分析表格中的数据得出结论:同一滑轮组,提升物体的重力越大,机械效率越高;

(4)弹簧测力计拉动方向偏离了竖直方向,拉力F变大,拉下的距离s不变,总功变大,有用功不变,则滑轮组效率变小。

故答案为:(1)竖直匀速;(2)0.4;88.9%;(3)2.2;提升物体的重力越大,机械效率越高;(4)变小。

6.(2020秋?建湖县期末)在“探究动滑轮工作时的特点”活动中,小明用如图所示的动滑轮提升钩码,改变钩码的数量,在正确操作的情况下,测得的实验数据如下。

实验 序号 钩码重

G/N 钩码上升

高度h/cm 拉力

F/N 绳端移动的

距离s/cm

① 1.0 10 1.1 20

② 2.0 10 1.7 20

③ 3.0 10 2.3 20

(1)实验时,用手竖直向上 缓慢匀速 拉动弹簧测力计,读出弹簧测力计的示数。

(2)分析表中数据发现,使用动滑轮提升物体时,拉力不等于物体重力的一半,而是大于物体重力的一半,其主要原因是 动滑轮有重力 。

(3)第①次实验中,动滑轮的机械效率为 45.5% (结果保留一位小数)。

(4)分析表中实验数据可知,同一动滑轮,所提升物重增大,机械效率将 增大 (选填“增大”、“减小”或“不变”)。

(5)若在第③次实验中,不小心使钩码多上升了1cm,但仍用表格中的数据进行计算,测得的机械效率将 不变 (变大/变小/不变)。

(6)在某一次测量中,弹簧测力计不是沿竖直向上拉,而是斜向上拉,其他条件不变,动滑轮的机械效率将 变小 (变大/变小/不变)。

【解答】解:(1)实验时,用手竖直向上缓慢匀速拉动弹簧测力计,此时系统处于平衡状态,测力计示数才等于拉力大小;读出弹簧测力计的示数;

(2)由F=(G动+G物)可知,由于动滑轮有重力,所以拉力大于物体重力的一半;

(3)第①次实验中,10cm=0.1m,20cm=0.2m,

动滑轮的机械效率为:

η===×100%≈45.5%;

(4)同理,第②③次实验的机械效率分别为58.8%和65.2%,故分析表中实验数据可知,同一动滑轮,所提升物重增大,机械效率将增大;

(5)本实验中,s=2h,因η====×100%,与提升钩码上升的高度无关,若在第③次实验中,不小心使钩码多上升了1cm,但仍用表格中的数据进行计算,测得的机械效率将不变;

(6)当拉力的方向不在竖直方向上时,由于动力臂变短,会造成拉力偏大,从而使得总功变大,根据η=×100%,在有用功不变的情况下,总功增大,所以机械效率变小。

故答案为:(1)缓慢;匀速;(2)动滑轮有重力;(3)45.5%;(4)增大;(5)不变;(6)变小。

7.(2020秋?高州市期末)在“测滑轮组机械效率”的实验中,小强按正确方法操作,图是他实验中的情景,如表是他记录的一组数据。

钩码总重G/N 钩码上升高度

h/m 测力计拉力F/N 测力计移动距离s/m

1.8 0.05 0.4 0.15

(1)由表中数据可计算出,滑轮组对钩码做的有用功为0.09J,人做的总功为 0.06 J。

(2)对以上两个计算结果进行比较,其不合理之处是 总功小于有用功 ;结合弹簧测力计放大图,可知小强的错误是 测力计拉力F的示数读错了 。

(3)在该次实验中,人做的总功应该是 0.12J ,所测滑轮组的机械效率应该为 75% 。

(4)实验中,若仅增加钩码的重,则滑轮组的机械效率将 增大 (填“增大”、“减小”或“不变”)。

【解答】解:(1)由表中实验数据可知,人做的总功W总=Fs=0.4N×0.15m=0.06J;

(2)由表中实验数据可知,有用功W有=Gh=1.8N×0.05m=0.09J,比较可知,总功小于有用功,这是不合理的;

由图示弹簧测力计可知,其分度值为0.2N,示数应为0.8N,由表中实验数据可知,弹簧测力计示数为0.4N;由此可知,实验数据错误是由于弹簧测力计的读数错误造成的;

(3)此时人做的总功W'总=F's=0.8N×0.15m=0.12J,

在该次实验中,所测滑轮组的机械效率应为:η=×100%=×100%=75%;

(4)同一滑轮组,若仅增加钩码的重,有用功增大,额外功不变,根据η=可知,滑轮组的机械效率将增大。

故答案为:(1)0.06;(2)总功小于有用功;测力计拉力F的示数读错了;(3)0.12J;75%;(4)增大。

8.(2020秋?崇川区期末)在“探究动滑轮工作时的特点”活动中,小明用如图所示的动滑轮提升钩码,改变钩码的数量,在正确操作的情况下,测得的实验数据如下。

实验序号 钩码重G/N 钩码上升高度h/cm 拉力F/N 绳端移动的距离s/cm

① 1.0 10 1.1 20

② 2.0 10 1.7 20

③ 3.0 10 2.3 20

(1)分析表中数据发现,使用动滑轮提升物体时,拉力不等于物体重力的一半,而是大于物体重力的一半,其主要原因是 动滑轮有重力 。

(2)在某一次测量中,弹簧测力计不是沿竖直向上拉,而是斜向上拉,其他条件不变,动滑轮的机械效率将 减小 (选填“增大”、“减小”或“不变”)。

(3)小明进一步研究,测出动滑轮的质量为100g,计算出每一组总功与有用功和克服动滑轮重力的功的差值△W=W总﹣W有﹣W轮,根据表格中的数据,发现重物的重力越大,差值△W 越大 (选“越大”、“越小”或“不变”),请你利用所学知识对此作出解释 所挂钩码增多,摩擦力增大,额外功增多 。

(4)某次实验时将绳子自由端匀速拉动时弹簧测力计的读数记为F,钩码重记为G,动滑轮重记为G′,绳自由端移动距离记为s,钩码提升高度记为h,不计绳子重及摩擦。则下列关于滑轮组机械效率的计算关系中正确的是 AB 。

A.

B.

C.1﹣

D.

【解答】解:

(1)由F=(G动+G物)可知,由于动滑轮有重力,所以拉力大于物体重力的一半;

(2)当方向不在竖直方向上时,由于动力臂变短,会造成拉力偏大,从而使得总功变大。根据η=×100%,在有用功不变的情况下,总功增大,所以机械效率减小;

(3)在计算出每一组总功与有用功和克服动滑轮重力的功的差值△W=W总﹣W有﹣W轮,即克服绳重和绳子与轮之间的摩擦做的功时,要控制物体提升的高度相同,故应通过比较第①、②和③组的数据;

△W1=W总1﹣W有1﹣W轮=0.22J﹣0.1J﹣G轮h=0.12J﹣G轮h;

△W2=W总2﹣W有2﹣W轮=1.7×0.2J﹣2.0×0.1J﹣G轮h=0.14J﹣G轮h;

△W3=W总3﹣W有3﹣W轮=2.3×0.2J﹣3.0×0.1J﹣G轮h=0.16J﹣G轮h;

故重物的重力越大,差值△W越大,原因是:所挂钩码增多,摩擦力增大,额外功增多;

(4)不计绳子重及摩擦,

A、有用功为W有=Gh,总功为W总=Fs,所以η==,故A正确;

B、用功为W有=Gh,总功为W总=(G+G′)h,所以η===,故B正确;

C、额外功W额=G′h,总功为W总=Fs,有用功W有=W总﹣W额=Fs﹣G′h,所以η===1﹣,故C 错误。

D、有用功为W有=Gh,总功为W总=Fs,s=nh,所以η====,故D错误。

故选AB。

故答案为:(1)动滑轮有重力;(2)减小;(3)越大;所挂钩码越多,摩擦力增大,额外功增大;(4)AB。

9.(2020秋?南陵县期末)小华用图示装置探究滑轮组的机械效率,实验数据记录如下:

次数 物重G/N 物体上升高度h/cm 拉力F/N 机械效率η

1 2 10 1.0 66.7%

2 3 10 1.4 71.4%

3 6 10 2.5 80%

(1)实验中应竖直向上 匀速 拉动弹簧测力计.

(2)分析数据可知,提高同一滑轮组的机械效率,可以采取的措施是 增加物重 .

(3)小华所用动滑轮的重至少小于 1 N.

(4)小华用该滑轮组再次匀速提高同样多的钩码,但钩码上升的高度比原来高,则该滑轮组的机械效率将 不变 (选填“变大”、“变小”或“不变”)。

【解答】解:(1)实验中应该匀速竖直向上拉动弹簧测力计,以保证拉力大小恒定;

由图示可知,滑轮组承重绳子有效股数n=3,弹簧测力计移动的距离s=3h=3×0.10m=0.3m;

(2)由1、2、3次数据知,同一滑轮组,物体越重,机械效率越高,故增加物重可以提高同一滑轮组的机械效率;

(3)当物体越重时,对滑轮的压力越大,摩擦力越大,所以第一次实验受摩擦力的影响最小,此时滑轮的重力为:G动=nF﹣G物=3×1N﹣2N=1N。

(4)对于装置一定的动滑轮提升相同的重物时,因为s=3h,所以机械效率η====,

所以,小华用该滑轮组再次匀速提高同样多的钩码,但钩码上升的高度比原来高,则该滑轮组的机械效率将不变。

故答案为:(1)匀速;(2)增加物重;(3)1; (4)不变。

10.(2021春?盐田区校级月考)某同学在做“测定滑轮组机械效率”实验时,采用“一个定滑轮、一个动滑轮”组成的滑轮组,实验记录如下表:

钩码重/N 钩码升高/m 弹簧测力计示数/N 绳子自由端移动距离/m 机械效率

2 0.05 1.0 A: 0.15 B: 66.7%

(1)完成表格两个数据的计算.A: 0.15 ;B: 66.7% .

(2)如果第二次实验时用“两个定滑轮、两个动滑轮”(滑轮规格同前)组成的滑轮组来提升同样的钩码做实验,则弹簧测力计的读数将 变小 ,机械效率将 变小 (均选填“变大”、“变小”或“不变”).

(3)某次实验时将绳子自由端匀速拉动时弹簧测力计的读数记为F,钩码重记为G,动滑轮重记为G',绳自由端移动距离记为s,钩码提升高度记为h,不计绳子重及摩擦,则下列关于滑轮组机械效率的计算关系中错误的是 B 。

A.η=

B.η=

C.η=

D.η=1﹣

(4)小华用图示装置探究滑轮组的机械效率,实验数据记录如下:

次数 物重G/N 物体上升高度 h/m 拉力 F/N 机械效率η

1 2 0.1 1.0 66.7%

2 3 0.1 1.4 71.4%

3 6 0.1 2.5 80%

分析数据可知,提高同一滑轮组的机械效率,可以采取的措施是 增加提升的物重 ;小华所用动滑轮的重一定小于 1 N.

【解答】解:

(1)由图可知,绳子的有效股数n=3;

故绳子自由端移动距离:s=nh=3×0.05m=0.15m;

滑轮组的机械效率:η===×100%≈66.7%;

故表中的数据 A:0.15;B:66.7%;

(2)改用二个动滑轮二个定滑轮来提升原来的重物,与动滑轮相连的绳子段数n多了,根据F=比以前更省力了,弹簧测力计的示数变小了;提升物体重力不变,动滑轮重力增大了,克服动滑轮重力做的额外功增多了,所以机械效率变小;

(3)A、有用功为W有=Gh,总功为W总=Fs,滑轮组的机械效率为η==,故A正确;

B、用功为W有=Gh,总功为W总=(G+G′)h,所以η===,故C正确,B不正确;

③额外功W额=G′h,总功为W总=Fs,有用功W有=W总﹣W额=Fs﹣G′h,所以η===1﹣,故D正确。

故选B;

(4)由1、2、3次数据知,同一滑轮组,提升物体越重,机械效率越高,故增加物重可以提高同一滑轮组的机械效率;

当物体越重时,对滑轮的压力越大,摩擦力越大,所以第一次实验受摩擦力的影响最小,小华所用动滑轮的自重一定小于:G动=nF﹣G物=3×1N﹣2N=1N。

故答案为:(1)0.15;66.7%;(2)变小;变小;(3)B;(4)增加提升的物重;1。

11.(2020?湛江二模)在“测量滑轮组机械效率”的实验中,小兵与同学们用同一滑轮组进行了三次实验(如图所示),实验数据记录如表:

次数 钩码重/N 钩码上升距离/cm 弹簧测力计示数/N 弹簧测力计上升距离/cm 机械效率

1 2 10 0.8 30 83.3%

2 4 10 1.5 30 ①

3 6 10 ② 30 90.9%

(1)实验时应沿竖直方向 匀速 拉动弹簧测力计,并用刻度尺测出物体上升的高度;

(2)表格中编号①处的数据为 88.9% ;编号②处的数据为 2.2 (观察丙图);

(3)分析数据可得结论:使用同一滑轮组提升不同重物至同一高度时,提升的物重增加时,所做的额外功 变大 (选填“变大”、“变小”或“不变”);

(4)分析数据可得结论:使用同一滑轮组,滑轮组的机械效率与物重的关系可能比较符合的图是 B ;

(5)若将此滑轮组换一种绕绳方法,不计绳重和摩擦,提升相同的物体时,滑轮组的机械效率 不变 (选填“改变”或“不变”)。

【解答】解:(1)实验时沿竖直方向匀速缓慢拉动弹簧测力计;

(2)第2次实验的机械效率为:

η==×100%==88.9%,

图中测力计分度值为0.2N,示数为2.2N,故编号②处数据为2.2;

(3)进一步分析数据,可知用同一滑轮组提升不同重物至同一高度,提升的物重增加时,所做的额外功将变大,原因:物重增加,轮和轴之间的压力变大,摩擦力变大;

(4)动滑轮的重力不可忽略,则克服动滑轮的重和绳与滑轮间的摩擦所做的功为额外功,

从摩擦角度考虑,随着物体重力的增加,滑轮与绳子间摩擦会一定程度增大;

同时,物重增大,有用功逐渐增大,有用功占总功的比值在增大,所以机械效率逐渐增大,但由于摩擦也在增大,故机械效率η与物体重力G的关系并不成正比,故B正确符合题意。

(5)不计绳重及摩擦,则克服动滑轮的自重做的功为额外功的唯一来源,若将此滑轮组换一种绕绳方法,提升相同的物体时,滑轮组的机械效率:

η===×100%,

因G和G动不变,故滑轮组的机械效率不变。

故答案为:(1)匀速; (2)88.9%;2.2; (3)变大; (4)B;(5)不变。

12.(2020秋?西湖区期末)某实验小组测一滑轮组机械效率的数据如图中表所示:

实验次数 动滑轮重G动/N 钩码重

G物/N 钩码上升的高度

h物/m 动力F动/N 动力作用点移动距离s动/m 滑轮组的机械效率η

1 0.53 1 0.1 0.7 0.3 47.6%

2

2 0.1 1.1 0.3

3

4 0.1 2 0.3 66.6%

(1)请你在图中画出本实验的绕绳方法。表格中空白处的机械效率是 60.6% 。

(2)用同一滑轮组提升不同重物至同一高度:克服动滑轮的重所做的额外功 相同 (填“相同”或“不同”);提升的物重增加时,滑轮组的机械效率 变大 。某同学在该实验中加速向上提升重物,滑轮组的机械效率 变小 (均选填“变大”、“变小”、“不变”)

(3)多次改变提升的物重测量滑轮组的机械效率,目的是为了 A 。(选填字母)

A.获得多组数据归纳出物理规律 B.多次测量取平均值减小误差 C.减小摩擦

(4)利用本实验装置 能 (填“能”或“不能”)研究该滑轮组机械效率与重物匀速向上运动的速度大小的关系。

【解答】解:(1)绳子的有效段数:n===3;

如下所示:

表格中空白处的机械效率是:

η===×100%≈60.6%;

(2)由W=G动h可知,用同一滑轮组提升不同重物至同一高度,克服动滑轮的重所做的额外功相同;

由表中数据知,提升的物重增加时,滑轮组的机械效率变大;

某同学在该实验中加速向上提升重物,提升物体的力变大,总功变大,而有用功不变,故滑轮组的机械效率变小;

(3)多次改变提升的物重测量滑轮组的机械效率,目的是为了获得多组数据归纳出物理规律,选A;

(4)研究该滑轮组机械效率与重物匀速向上运动的速度大小的关系,要控制提升重物的重力相同(用同一重物即可),只改变重物匀速向上运动的速度大小,故利用本实验装置能研究该滑轮组机械效率与重物匀速向上运动的速度大小的关系

故答案为:

(1)如上所示; 60.6%;

(2)相同;变大; 变小; (3)A;

(4)能。

13.(2021?陕西模拟)小敏同学用下图甲所示的实验装置测量滑轮组的机械效率,相关数据记录在下表中:

实验 序号 钩码

重/N 钩码上升

的高度/m 绳端的

拉力/N 绳端移动

的距离/m 机械

效率

1 4 0.10 1.8 0.3

2 6 0.10 2.5 0.3

3 6 0.15 2.5

(1)实验中,使用滑轮组提升重物时,应竖直向上 匀速 拉动弹簧测力计。

(2)第三次实验中,绳端移动的距离为 0.45 m,滑轮组的机械效率为 80% 。

(3)分析实验数据发现,同一滑轮组提升重物的重力变大时,滑轮组的机械效率将 变大 (选填“变大”、“变小”或“不变”)。

(4)同组的小华多用了一个相同的滑轮组成了图乙所示滑轮组来提升相同的重物,发现更省力,那么与小敏相比,小华的方法测出的机械效率将 偏低 (选填“偏高”、“偏低”或“相等”)。

【解答】解:

(1)实验中应该匀速竖直向上拉动弹簧测力计,以保证拉力大小恒定。

(2)由图示可知,滑轮组承重绳子有效股数n=3,第3次测量中,弹簧测力计移动的距离s=nh=3×0.15m=0.45m;

滑轮组的机械效率:

η3===×100%=80%;

(3)根据第1次和第2次数据可知,机械效率分别为:

η1===×100%≈74%;

η2===×100%=80%;

两次所用滑轮组相同,额外功相同,但第2次物重大于第1次物重,有用功较大,机械效率也大于第1次的机械效率,所以可得使用同一滑轮组,提高物重可以提高滑轮组的机械效率;

(4)实验中动滑轮的个数多,做的额外功更多,在有用功相同时,机械效率会更低。

故答案为:(1)匀速;(2)0.45;80%;(3)变大;(4)偏低。

14.(2020春?茌平区月考)某小组在“测滑轮组机械效率的实验”中得到的数据如表所示,实验装置如图所示。

实验 次数 钩码重量G/N 钩码上升

高度h/m 绳端拉

力F/N 绳端移

动距离s/m 机械

效率η

1 4 0.1 2.7 0.2 74%

2 4 0.1 1.8 0.3 74%

3 8 0.1 3.1 0.3 86%

4 8 0.1 2.5

(1)实验中应沿竖直方向 匀速 缓慢拉动弹簧测力计;

(2)小组同学发现实验过程中边拉动边读数,弹簧测力计示数不稳定,应该静止读数,你认为他的想法 不正确 (选填“正确”或“不正确”),因为她没有考虑到 摩擦 对滑轮组机械效率的影响;

(3)用丁图装置进行实验,得出表中第4次实验数据分别为 0.4 和 80% 。

(4)通过比较 1、2 两次实验数据得出结论:使用同一滑轮组提升同一重物时,滑轮组的机械效率与绳子段数无关(填实验次数的序号);

(5)通过比较 2、3 两次实验数据得出结论:同一滑轮组提升重物时,物重越大,滑轮组的机械效率越高(填实验次数的序号);

【解答】解:(1)实验中应沿竖直方向匀速缓慢拉动弹簧测力计,此时系统处于平衡状态,拉力等于测力计示数;

(2)小组同学发现实验过程中边拉动边读数,弹簧测力计示数不稳定,应该静止读数,他的想法不正确,因为她没有考虑到摩擦对滑轮组机械效率的影响;

(3)丁图中,绳子的有效段数为4,绳端移动距离:

s=nh=4×0.1m=0.4m,机械效率:

η==×100%=80%,表中第4次实验数据分别为0.4和80%;

(4)甲、乙、丙、丁实验中绳子的有效段数分别为2、3、3、4,甲、乙、丙实验装置相同,研究滑轮组的机械效率与绳子段数的关系,要控制其实因素相同,只改变绳子的段数,故通过比较1、2两次实验数据得出结论:使用同一滑轮组提升同一重物时,滑轮组的机械效率与绳子段数无关;

(5)研究滑轮组的机械效率与提升物体重力的关系,要控制其实因素相同,只改变物体的重力,通过比较2、3两次实验数据得出结论:同一滑轮组提升重物时,物重越大,滑轮组的机械效率越高。

故答案为:(1)匀速;(2)不正确;摩擦;(3)0.4;80%;(4)1、2;(5)2、3。

15.(2020秋?滨海县月考)在探究“滑轮组机械效率”时,用两组滑轮组进行了4次测量,用一个动滑轮和一个定滑轮测得前3组数据,再用两个动滑轮和两个定滑轮测得第4组数据,如下表:

实验次数 物重G物/N 动滑轮重G动/N 钩码上升高度h/M 动力F/N 动力作用点移动的距离s/m 滑轮组的机械效率η

1 1 0.5 0.1 0.7 0.3 47.6%

2 2 0.5 0.1 1.1 0.3 60.6%

3 4 0.5 0.1 2 0.3

4 4 1 0.1

0.5

(1)根据表中前3次实验数据,画出图(甲)中滑轮组的绕绳方法.

(2)实验中,测量绳端拉力F时,应尽量缓慢 竖直 向上匀速拉动测力计,读出图(乙)图中测力计的示数为 1.6 N,第3次实验时滑轮组的机械效率为 66.7% 。

(3)由表中第1、2、3组数据可知:同一滑轮组,提升的重物越 重 (轻或重),机械效率越大。

(4)表中第3、4组数据可知,滑轮组的机械效率与摩擦和 动滑轮的重力 有关,请计算出第3组实验中克服摩擦所做的额外功 0.15 J。(不计绳重)

【解答】解:

(1)由表中数据,前3次实验绳子的有效段数:n===3,即滑轮组由3段绳子承担物重,因此绳子应从动滑轮上面挂钩绕起,如图所示:

(2)实验中,测量绳端拉力F时,应尽量缓慢竖直向上匀速拉动测力计,此时系统处于平衡状态,测力计示数等于拉力大小读出图(乙)图中测力计的分度值为0.2N,示数为1.6N;

第3次实验时滑轮组的机械效率为:η===×100%≈66.7%;

(3)比较表中第1、2、3组数据可知:同一滑轮组,提升的重物越重,机械效率越大;

(4)第4次实验绳子的有效段数为5,动滑轮的重力为第3次实验的2倍,虽然两次实验提升物体的重力相同,但机械效率第4次实验更低,

表中第3、4组数据可知,滑轮组的机械效率与摩擦和动滑停轮的重力有关;

第3组实验做的总功为:W3=F3s3=2N×0.3m=0.6J,

克服动滑轮的重力做的额外功:W额1=G动h3=0.5N×0.1m=0.05J;

做的有用功:W有3=G3h3=4N×0.1m=0.4J;

故克服摩擦所做的额外功:W额2=W3﹣W额1﹣W有3=0.6J﹣0.05J﹣0.4J=0.15J。

故答案为:(1)见上图;(2)竖直; 1.6; 66.7%;(3)重;(4)动滑轮的重力; 0.15。

1.(2020秋?无为市期末)小华用图示装置探究滑轮组的机械效率,实验数据记录如下:

次数 物重G/N 物体上升高度h/cm 拉力F/N 机械效率η/%

1 2 10 1.0

2 3 10 1.4 71.4

3 6 10 2.5 80.0

(1)实验中应竖直向上 拉动弹簧测力计;

(2)第一次实验的机械效率为 ;

(3)分析数据可知,提高同一滑轮组的机械效率,可以采取的措施是 ;

(4)小华用该滑轮组再次匀速提高同样多的钩码,但钩码上升的高度比原来高,则该滑轮组的机械效率将 (选填“变大”、“不变”或“变小”)

2.(2021?江西模拟)在“测滑轮组机械效率”的实验中,小华用大小相同的滑轮,组成如图所示的滑轮组进行了实验,并把数据整理记录在如表中。

实验次数 滑轮材质 钩码重G/N 提升钩码的高度h/m 有用功W有用/J 拉力F/N 绳端移动的距离s/m 总功W总/J 机械效率η

1 铝 1 0.1 0.1 0.6 0.3 0.18 56%

2 铝 2 0.1 0.2 1.0 0.3 0.3 67%

3 塑料 2 0.1 0.2 0.8 0.3 0.24 ①

(1)本实验需要的测量工具除了如图所示的之外还需要 ;

(2)上表①处的正确数据是 ;

(3)比较1、2两次实验可知:使用同一滑轮组提升不同的重物,钩码越重,滑轮组的机械效率越 ;

(4)比较2、3两次实验可推测,若将铝质滑轮更换为体积大小相同的铁质滑轮,再次将重2N的钩码提升0.1m,此时滑轮组的机械效率可能为 (只填序号)

A.72%

B.67%

C.53%

(5)实验表明:额外功越小,总功越接近有用功。进一步推理得出:假如没有额外功,总功等于有用功。可见,使用任何机械都 。下列物理规律的得出运用了这种研究方法的是 。

A.光的反射定律

B.牛顿第一定律

C.阿基米德原理

D.焦耳定律

3.(2021春?克东县校级月考)某小组在“测滑轮组机械效率的实验”中得到的数据如表所示,实验装置如图所示。

(1)实验中应沿竖直方向 缓慢拉动弹簧测力计。

(2)小组同学发现实验过程中边拉动边读数,弹簧测力计示数不稳定,应该静止读数,你认为他的想法 (选填“正确”或“不正确”),因为他没有考虑到 对滑轮组机械效率的影响。(3)用丁图装置进行实验,得出表中第4次实验数据,请将表中的两个数据填写完整。

实验次数 钩码重量G/N 钩码上升高度

h/m 绳端拉力F/N 绳端移动距离

s/m 机械效率η

1 4 0.1 2.7 0.2 74%

2 4 0.1 1.8 0.3 74%

3 8 0.1 3.1 0.3 86%

4 8 0.1 2.5

(4)通过比较 两次实验数据得出结论:使用同一滑轮组提升同一重物时,滑轮组的机械效率与绳子段数无关(填实验次数的序号)

(5)通过比较 两次实验数据得出结论:同一滑轮组提升重物时,物重越大,滑轮组的机械效率越高。(填实验次数的序号)

(6)通过比较3、4两次实验数据可得出结论:

4.(2020秋?潮州期末)在探究影响滑轮组机械效率的因素时,小明猜想:滑轮组机械效率与被提升物体所受的重力有关。为了验证猜想,准备的器材如下:两个相同的滑轮、一根细绳、钩码若干、刻度尺。小明把两个滑轮分别作为定滑轮和动滑轮组装成滑轮组,用该滑轮组提升不同数量的钩码进行了三次实验,数据如表所示:

实验 钩码的重力

G/N 提升高度h/m 拉力F/N 绳端移动的距离s/m 机械效率η

1 2.0 0.1 1.0 0.3 66.7%

2 4.0 0.1 1.8 0.3 74.1%

3 6.0 0.1 2.5 0.3

请你解答如下问题:

(1)为了能顺利完成实验,还需增加器材: ;根据表中数据在图中画出该滑轮组的绕绳方式;

(2)表中第3次实验时,W有= J,W总= J,η= ;

(3)分析表中数据可知:用同一滑轮组提升不同的物体,物体越重,滑轮组的机械效率 (选填“越高”“越低”或“不变”)。

5.(2020秋?东莞市期末)小明在做测量滑轮组的机械效率的实验中,用同一滑轮组进行了3次实验,如图所示,实验数据记录如表。

次数 钩码重/N 钩码上升距离/cm 弹簧测力计示数/N 弹簧测力计上升距离/cm 机械效率

1 2 10 0.8 30 83.3%

2 4 10 1.5 30 ?

3 6 10 ? 30 90.9%

(1)提升重物时,弹簧测力计应 向上缓慢拉动。

(2)第2次实验中,有用功是 J,滑轮组的机械效率为 (结果保留一位小数)。

(3)如图丙所示,第3次实验中弹簧测力计的示数为 N。分析表格中的数据得出结论:同一滑轮组, 。

(4)在第3次实验时,如果拉力方向与竖直方向有一定夹角,那么所测得的滑轮组的机械效率将会 (选填“变大”“变小”或“不变“)。

6.(2020秋?建湖县期末)在“探究动滑轮工作时的特点”活动中,小明用如图所示的动滑轮提升钩码,改变钩码的数量,在正确操作的情况下,测得的实验数据如下。

实验 序号 钩码重

G/N 钩码上升

高度h/cm 拉力

F/N 绳端移动的

距离s/cm

① 1.0 10 1.1 20

② 2.0 10 1.7 20

③ 3.0 10 2.3 20

(1)实验时,用手竖直向上 拉动弹簧测力计,读出弹簧测力计的示数。

(2)分析表中数据发现,使用动滑轮提升物体时,拉力不等于物体重力的一半,而是大于物体重力的一半,其主要原因是 。

(3)第①次实验中,动滑轮的机械效率为 (结果保留一位小数)。

(4)分析表中实验数据可知,同一动滑轮,所提升物重增大,机械效率将 (选填“增大”、“减小”或“不变”)。

(5)若在第③次实验中,不小心使钩码多上升了1cm,但仍用表格中的数据进行计算,测得的机械效率将 (变大/变小/不变)。

(6)在某一次测量中,弹簧测力计不是沿竖直向上拉,而是斜向上拉,其他条件不变,动滑轮的机械效率将 (变大/变小/不变)。

7.(2020秋?高州市期末)在“测滑轮组机械效率”的实验中,小强按正确方法操作,图是他实验中的情景,如表是他记录的一组数据。

钩码总重G/N 钩码上升高度

h/m 测力计拉力F/N 测力计移动距离s/m

1.8 0.05 0.4 0.15

(1)由表中数据可计算出,滑轮组对钩码做的有用功为0.09J,人做的总功为 J。

(2)对以上两个计算结果进行比较,其不合理之处是 ;结合弹簧测力计放大图,可知小强的错误是 。

(3)在该次实验中,人做的总功应该是 ,所测滑轮组的机械效率应该为 。

(4)实验中,若仅增加钩码的重,则滑轮组的机械效率将 (填“增大”、“减小”或“不变”)。

8.(2020秋?崇川区期末)在“探究动滑轮工作时的特点”活动中,小明用如图所示的动滑轮提升钩码,改变钩码的数量,在正确操作的情况下,测得的实验数据如下。

实验序号 钩码重G/N 钩码上升高度h/cm 拉力F/N 绳端移动的距离s/cm

① 1.0 10 1.1 20

② 2.0 10 1.7 20

③ 3.0 10 2.3 20

(1)分析表中数据发现,使用动滑轮提升物体时,拉力不等于物体重力的一半,而是大于物体重力的一半,其主要原因是 。

(2)在某一次测量中,弹簧测力计不是沿竖直向上拉,而是斜向上拉,其他条件不变,动滑轮的机械效率将 (选填“增大”、“减小”或“不变”)。

(3)小明进一步研究,测出动滑轮的质量为100g,计算出每一组总功与有用功和克服动滑轮重力的功的差值△W=W总﹣W有﹣W轮,根据表格中的数据,发现重物的重力越大,差值△W (选“越大”、“越小”或“不变”),请你利用所学知识对此作出解释 。

(4)某次实验时将绳子自由端匀速拉动时弹簧测力计的读数记为F,钩码重记为G,动滑轮重记为G′,绳自由端移动距离记为s,钩码提升高度记为h,不计绳子重及摩擦。则下列关于滑轮组机械效率的计算关系中正确的是 。

A.

B.

C.1﹣

D.

9.(2020秋?南陵县期末)小华用图示装置探究滑轮组的机械效率,实验数据记录如下:

次数 物重G/N 物体上升高度h/cm 拉力F/N 机械效率η

1 2 10 1.0 66.7%

2 3 10 1.4 71.4%

3 6 10 2.5 80%

(1)实验中应竖直向上 拉动弹簧测力计.

(2)分析数据可知,提高同一滑轮组的机械效率,可以采取的措施是 .

(3)小华所用动滑轮的重至少小于 N.

(4)小华用该滑轮组再次匀速提高同样多的钩码,但钩码上升的高度比原来高,则该滑轮组的机械效率将 (选填“变大”、“变小”或“不变”)。

10.(2021春?盐田区校级月考)某同学在做“测定滑轮组机械效率”实验时,采用“一个定滑轮、一个动滑轮”组成的滑轮组,实验记录如下表:

钩码重/N 钩码升高/m 弹簧测力计示数/N 绳子自由端移动距离/m 机械效率

2 0.05 1.0 A: B:

(1)完成表格两个数据的计算.A: ;B: .

(2)如果第二次实验时用“两个定滑轮、两个动滑轮”(滑轮规格同前)组成的滑轮组来提升同样的钩码做实验,则弹簧测力计的读数将 ,机械效率将 (均选填“变大”、“变小”或“不变”).

(3)某次实验时将绳子自由端匀速拉动时弹簧测力计的读数记为F,钩码重记为G,动滑轮重记为G',绳自由端移动距离记为s,钩码提升高度记为h,不计绳子重及摩擦,则下列关于滑轮组机械效率的计算关系中错误的是 。

A.η=

B.η=

C.η=

D.η=1﹣

(4)小华用图示装置探究滑轮组的机械效率,实验数据记录如下:

次数 物重G/N 物体上升高度 h/m 拉力 F/N 机械效率η

1 2 0.1 1.0 66.7%

2 3 0.1 1.4 71.4%

3 6 0.1 2.5 80%

分析数据可知,提高同一滑轮组的机械效率,可以采取的措施是 ;小华所用动滑轮的重一定小于 N.

11.(2020?湛江二模)在“测量滑轮组机械效率”的实验中,小兵与同学们用同一滑轮组进行了三次实验(如图所示),实验数据记录如表:

次数 钩码重/N 钩码上升距离/cm 弹簧测力计示数/N 弹簧测力计上升距离/cm 机械效率

1 2 10 0.8 30 83.3%

2 4 10 1.5 30 ①

3 6 10 ② 30 90.9%

(1)实验时应沿竖直方向 拉动弹簧测力计,并用刻度尺测出物体上升的高度;

(2)表格中编号①处的数据为 ;编号②处的数据为 (观察丙图);

(3)分析数据可得结论:使用同一滑轮组提升不同重物至同一高度时,提升的物重增加时,所做的额外功 (选填“变大”、“变小”或“不变”);

(4)分析数据可得结论:使用同一滑轮组,滑轮组的机械效率与物重的关系可能比较符合的图是 ;

(5)若将此滑轮组换一种绕绳方法,不计绳重和摩擦,提升相同的物体时,滑轮组的机械效率 (选填“改变”或“不变”)。

12.(2020秋?西湖区期末)某实验小组测一滑轮组机械效率的数据如图中表所示:

实验次数 动滑轮重G动/N 钩码重

G物/N 钩码上升的高度

h物/m 动力F动/N 动力作用点移动距离s动/m 滑轮组的机械效率η

1 0.53 1 0.1 0.7 0.3 47.6%

2

2 0.1 1.1 0.3

3

4 0.1 2 0.3 66.6%

(1)请你在图中画出本实验的绕绳方法。表格中空白处的机械效率是 。

(2)用同一滑轮组提升不同重物至同一高度:克服动滑轮的重所做的额外功 (填“相同”或“不同”);提升的物重增加时,滑轮组的机械效率 。某同学在该实验中加速向上提升重物,滑轮组的机械效率 (均选填“变大”、“变小”、“不变”)

(3)多次改变提升的物重测量滑轮组的机械效率,目的是为了 。(选填字母)

A.获得多组数据归纳出物理规律 B.多次测量取平均值减小误差 C.减小摩擦

(4)利用本实验装置 (填“能”或“不能”)研究该滑轮组机械效率与重物匀速向上运动的速度大小的关系。

13.(2021?陕西模拟)小敏同学用下图甲所示的实验装置测量滑轮组的机械效率,相关数据记录在下表中:

实验 序号 钩码

重/N 钩码上升

的高度/m 绳端的

拉力/N 绳端移动

的距离/m 机械

效率

1 4 0.10 1.8 0.3

2 6 0.10 2.5 0.3

3 6 0.15 2.5

(1)实验中,使用滑轮组提升重物时,应竖直向上 拉动弹簧测力计。

(2)第三次实验中,绳端移动的距离为 m,滑轮组的机械效率为 。

(3)分析实验数据发现,同一滑轮组提升重物的重力变大时,滑轮组的机械效率将 (选填“变大”、“变小”或“不变”)。

(4)同组的小华多用了一个相同的滑轮组成了图乙所示滑轮组来提升相同的重物,发现更省力,那么与小敏相比,小华的方法测出的机械效率将 (选填“偏高”、“偏低”或“相等”)。

14.(2020春?茌平区月考)某小组在“测滑轮组机械效率的实验”中得到的数据如表所示,实验装置如图所示。

实验 次数 钩码重量G/N 钩码上升

高度h/m 绳端拉

力F/N 绳端移

动距离s/m 机械

效率η

1 4 0.1 2.7 0.2 74%

2 4 0.1 1.8 0.3 74%

3 8 0.1 3.1 0.3 86%

4 8 0.1 2.5

(1)实验中应沿竖直方向 缓慢拉动弹簧测力计;

(2)小组同学发现实验过程中边拉动边读数,弹簧测力计示数不稳定,应该静止读数,你认为他的想法 (选填“正确”或“不正确”),因为她没有考虑到 对滑轮组机械效率的影响;

(3)用丁图装置进行实验,得出表中第4次实验数据分别为 和 。

(4)通过比较 两次实验数据得出结论:使用同一滑轮组提升同一重物时,滑轮组的机械效率与绳子段数无关(填实验次数的序号);

(5)通过比较 两次实验数据得出结论:同一滑轮组提升重物时,物重越大,滑轮组的机械效率越高(填实验次数的序号);

15.(2020秋?滨海县月考)在探究“滑轮组机械效率”时,用两组滑轮组进行了4次测量,用一个动滑轮和一个定滑轮测得前3组数据,再用两个动滑轮和两个定滑轮测得第4组数据,如下表:

实验次数 物重G物/N 动滑轮重G动/N 钩码上升高度h/M 动力F/N 动力作用点移动的距离s/m 滑轮组的机械效率η

1 1 0.5 0.1 0.7 0.3 47.6%

2 2 0.5 0.1 1.1 0.3 60.6%

3 4 0.5 0.1 2 0.3

4 4 1 0.1

0.5

(1)根据表中前3次实验数据,画出图(甲)中滑轮组的绕绳方法.

(2)实验中,测量绳端拉力F时,应尽量缓慢 向上匀速拉动测力计,读出图(乙)图中测力计的示数为 N,第3次实验时滑轮组的机械效率为 。

(3)由表中第1、2、3组数据可知:同一滑轮组,提升的重物越 (轻或重),机械效率越大。

(4)表中第3、4组数据可知,滑轮组的机械效率与摩擦和 有关,请计算出第3组实验中克服摩擦所做的额外功 J。(不计绳重)

北师大版八下物理9.6测滑轮组的机械效率

参考答案与试题解析

一.试题(共15小题)

1.(2020秋?无为市期末)小华用图示装置探究滑轮组的机械效率,实验数据记录如下:

次数 物重G/N 物体上升高度h/cm 拉力F/N 机械效率η/%

1 2 10 1.0

2 3 10 1.4 71.4

3 6 10 2.5 80.0

(1)实验中应竖直向上 匀速缓慢 拉动弹簧测力计;

(2)第一次实验的机械效率为 66.7% ;

(3)分析数据可知,提高同一滑轮组的机械效率,可以采取的措施是 增加提升物体的重力 ;

(4)小华用该滑轮组再次匀速提高同样多的钩码,但钩码上升的高度比原来高,则该滑轮组的机械效率将 不变 (选填“变大”、“不变”或“变小”)

【解答】解:(1)实验中应竖直向上匀速缓慢拉动弹簧测力计,此时系统处于平衡状态,测力计示数才等于拉力的大小;

(2)图中绳子的有效段数为n=3,第一次实验的机械效率:

η====×100%≈66.7%;

(3)纵向分析表中数据可知,同一滑轮组提升物体的重力越大,机械效率越高,故提高同一滑轮组的机械效率,可以采取的措施是增加提升物体的重力;

(4)根据(2)知,滑轮组的机械效率为:η===×100%,与提升的物体的高度无关,小华用该滑轮组再次匀速提高同样多的钩码,但钩码上升的高度比原来高,则该滑轮组的机械效率将不变。

故答案为:(1)匀速缓慢;(2)66.7%;(3)增加提升物体的重力;(4)不变。

2.(2021?江西模拟)在“测滑轮组机械效率”的实验中,小华用大小相同的滑轮,组成如图所示的滑轮组进行了实验,并把数据整理记录在如表中。

实验次数 滑轮材质 钩码重G/N 提升钩码的高度h/m 有用功W有用/J 拉力F/N 绳端移动的距离s/m 总功W总/J 机械效率η

1 铝 1 0.1 0.1 0.6 0.3 0.18 56%

2 铝 2 0.1 0.2 1.0 0.3 0.3 67%

3 塑料 2 0.1 0.2 0.8 0.3 0.24 ①

(1)本实验需要的测量工具除了如图所示的之外还需要 刻度尺 ;

(2)上表①处的正确数据是 83% ;

(3)比较1、2两次实验可知:使用同一滑轮组提升不同的重物,钩码越重,滑轮组的机械效率越 大 ;

(4)比较2、3两次实验可推测,若将铝质滑轮更换为体积大小相同的铁质滑轮,再次将重2N的钩码提升0.1m,此时滑轮组的机械效率可能为 C (只填序号)

A.72%

B.67%

C.53%

(5)实验表明:额外功越小,总功越接近有用功。进一步推理得出:假如没有额外功,总功等于有用功。可见,使用任何机械都 不省功 。下列物理规律的得出运用了这种研究方法的是 B 。

A.光的反射定律

B.牛顿第一定律

C.阿基米德原理

D.焦耳定律

【解答】解:(1)实验过程中,应使用刻度尺测量物体上升的高度和绳子自由端移动的距离;

(2)上表①处的正确数据是机械效率:η==×100%≈83%;

(3)分析第1、2次实验,两次所用滑轮组相同,但第2次物重大于第1次物重,机械效率也大于第1次的机械效率,所以可得使用同一滑轮组提升不同的重物,钩码越重,滑轮组的机械效率越大;

(4)比较2、3两次实验可推测,若将铝质滑轮更换为体积大小相同的铁质滑轮,动滑轮重量增大,所做额外功增大,再次将重2N的钩码提升0.1m,此时滑轮组的机械效率小于2、3的机械效率,可能为C;

(5)实验表明:额外功越小,总功越接近有用功:进一步推理得出:假设没有额外功,总功等于有用功;可见使用任何机械不省功(采用了理想化推理法):

ACD、平面镜成像规律、阿基米德原理、光的反射定律可通过实验直接验证,

B、而牛顿第一定律不能用实验直接验证,是在实验的基础下推理得出的,

故选B。

故答案为:(1)刻度尺;(2)83%;(3)大;(4)C;(5)不省功;B。

3.(2021春?克东县校级月考)某小组在“测滑轮组机械效率的实验”中得到的数据如表所示,实验装置如图所示。

(1)实验中应沿竖直方向 匀速 缓慢拉动弹簧测力计。

(2)小组同学发现实验过程中边拉动边读数,弹簧测力计示数不稳定,应该静止读数,你认为他的想法 不正确 (选填“正确”或“不正确”),因为他没有考虑到 摩擦力 对滑轮组机械效率的影响。(3)用丁图装置进行实验,得出表中第4次实验数据,请将表中的两个数据填写完整。

实验次数 钩码重量G/N 钩码上升高度

h/m 绳端拉力F/N 绳端移动距离

s/m 机械效率η

1 4 0.1 2.7 0.2 74%

2 4 0.1 1.8 0.3 74%

3 8 0.1 3.1 0.3 86%

4 8 0.1 2.5 0.4 80%

(4)通过比较 1、2 两次实验数据得出结论:使用同一滑轮组提升同一重物时,滑轮组的机械效率与绳子段数无关(填实验次数的序号)

(5)通过比较 2、3 两次实验数据得出结论:同一滑轮组提升重物时,物重越大,滑轮组的机械效率越高。(填实验次数的序号)

(6)通过比较3、4两次实验数据可得出结论: 不同滑轮组提升相同重物,动滑轮越重,机械效率越小

【解答】解:(1)实验中要竖直向上匀速拉动弹簧测力计,使物体匀速升高,此时系统处于平衡状态,测力计示数才等于拉力大小;

(2)小组同学发现实验过程中边拉动边读数,弹簧测力计示数不稳定,应该静止读数,他的想法不正确,因为她没有考虑到绳子与轮之间的摩擦对滑轮组机械效率的影响,导致测力计示数偏小;

(3)由图丁知,绳子的有效段数n=4,

在第4次实验中,绳端移动的距离:s=4h=4×0.1m=0.4m;

第4次实验测得的机械效率为:η=×100%=×100%=×100%=80%;

(4)根据绳子自由端移动的距离与物体升高的高度的关系:s=nh,在实验1、2、3、4中,绳子的有效段数

分别为2、3、3、4,即分别是用甲乙丙丁装置做的实验;

通过比较1、2两次实验数据可得出结论:使用同一滑轮组提升同一重物时,滑轮组的机械效率与绳子段数无关;

(5)通过比较2、3两次实验数据得出结论:同一滑轮组提升重物时,物重越大,滑轮组的机械效率越高.

(6)通过比较3、4两次实验数据可知,提升相同的物体,丁图中要克服两个动滑轮做额外功,丙图中要克服一个动滑轮做额外功,丁图中的装置机械效率低,故可得出结论:提升物重相同的物体,使用滑轮组的动滑轮越重,机械效率越低。

故答案为:(1)匀速;(2)不正确;摩擦力; (3)0.4;80%; (4)1、2;(5)2、3;(6)不同滑轮组提升相同重物,动滑轮越重,机械效率越小。

4.(2020秋?潮州期末)在探究影响滑轮组机械效率的因素时,小明猜想:滑轮组机械效率与被提升物体所受的重力有关。为了验证猜想,准备的器材如下:两个相同的滑轮、一根细绳、钩码若干、刻度尺。小明把两个滑轮分别作为定滑轮和动滑轮组装成滑轮组,用该滑轮组提升不同数量的钩码进行了三次实验,数据如表所示:

实验 钩码的重力

G/N 提升高度h/m 拉力F/N 绳端移动的距离s/m 机械效率η

1 2.0 0.1 1.0 0.3 66.7%

2 4.0 0.1 1.8 0.3 74.1%

3 6.0 0.1 2.5 0.3

请你解答如下问题:

(1)为了能顺利完成实验,还需增加器材: 弹簧测力计 ;根据表中数据在图中画出该滑轮组的绕绳方式;

(2)表中第3次实验时,W有= 0.6 J,W总= 0.75 J,η= 80% ;

(3)分析表中数据可知:用同一滑轮组提升不同的物体,物体越重,滑轮组的机械效率 越高 (选填“越高”“越低”或“不变”)。

【解答】解:(1)因要测量力的大小,故为了能顺利完成实验,还需增加器材:弹簧测力计;

根据表中数据,绳子的有效段数:n===3,该滑轮组的绕绳方式如下所示:

(2)第3次实验时,W有=Gh=6.0N×0.1m=0.6J;

W总=Fs=2.5N×0.3m=0.75J;

η==×100%=80%;

(3)分析表中数据可知:用同一滑轮组提升不同的物体,物体越重,滑轮组的机械效率越高。

故答案为:(1)弹簧测力计;如上所示;(2)0.6;0.75;80%;(3)越高。

5.(2020秋?东莞市期末)小明在做测量滑轮组的机械效率的实验中,用同一滑轮组进行了3次实验,如图所示,实验数据记录如表。

次数 钩码重/N 钩码上升距离/cm 弹簧测力计示数/N 弹簧测力计上升距离/cm 机械效率

1 2 10 0.8 30 83.3%

2 4 10 1.5 30 ?

3 6 10 ? 30 90.9%

(1)提升重物时,弹簧测力计应 竖直匀速 向上缓慢拉动。

(2)第2次实验中,有用功是 0.4 J,滑轮组的机械效率为 88.9% (结果保留一位小数)。

(3)如图丙所示,第3次实验中弹簧测力计的示数为 2.2 N。分析表格中的数据得出结论:同一滑轮组, 提升物体的重力越大,机械效率越高 。

(4)在第3次实验时,如果拉力方向与竖直方向有一定夹角,那么所测得的滑轮组的机械效率将会 变小 (选填“变大”“变小”或“不变“)。

【解答】解:(1)在实验中,应匀速竖直缓慢拉动弹簧测力计,使弹簧测力计的示数稳定,便于得出弹簧测力计的示数;

(2)第2次物体移动的距离h=10cm=0.1m,绳子自由端移动的距离s=30cm=0.3m,

第2次的有用功为:

W有用=Gh=4N×0.1m=0.4J;

第2次的总功为:

W总=Fs=1.5N0.3m=0.45J,

第2次实验中滑轮组的机械效率为:

η=×100%=×100%≈88.9%;

(3)如图丙所示,测力计分度值为0.2N,第3次实验中弹簧测力计的示数为2.2N;

分析表格中的数据得出结论:同一滑轮组,提升物体的重力越大,机械效率越高;

(4)弹簧测力计拉动方向偏离了竖直方向,拉力F变大,拉下的距离s不变,总功变大,有用功不变,则滑轮组效率变小。

故答案为:(1)竖直匀速;(2)0.4;88.9%;(3)2.2;提升物体的重力越大,机械效率越高;(4)变小。

6.(2020秋?建湖县期末)在“探究动滑轮工作时的特点”活动中,小明用如图所示的动滑轮提升钩码,改变钩码的数量,在正确操作的情况下,测得的实验数据如下。

实验 序号 钩码重

G/N 钩码上升

高度h/cm 拉力

F/N 绳端移动的

距离s/cm

① 1.0 10 1.1 20

② 2.0 10 1.7 20

③ 3.0 10 2.3 20

(1)实验时,用手竖直向上 缓慢匀速 拉动弹簧测力计,读出弹簧测力计的示数。

(2)分析表中数据发现,使用动滑轮提升物体时,拉力不等于物体重力的一半,而是大于物体重力的一半,其主要原因是 动滑轮有重力 。

(3)第①次实验中,动滑轮的机械效率为 45.5% (结果保留一位小数)。

(4)分析表中实验数据可知,同一动滑轮,所提升物重增大,机械效率将 增大 (选填“增大”、“减小”或“不变”)。

(5)若在第③次实验中,不小心使钩码多上升了1cm,但仍用表格中的数据进行计算,测得的机械效率将 不变 (变大/变小/不变)。

(6)在某一次测量中,弹簧测力计不是沿竖直向上拉,而是斜向上拉,其他条件不变,动滑轮的机械效率将 变小 (变大/变小/不变)。

【解答】解:(1)实验时,用手竖直向上缓慢匀速拉动弹簧测力计,此时系统处于平衡状态,测力计示数才等于拉力大小;读出弹簧测力计的示数;

(2)由F=(G动+G物)可知,由于动滑轮有重力,所以拉力大于物体重力的一半;

(3)第①次实验中,10cm=0.1m,20cm=0.2m,

动滑轮的机械效率为:

η===×100%≈45.5%;

(4)同理,第②③次实验的机械效率分别为58.8%和65.2%,故分析表中实验数据可知,同一动滑轮,所提升物重增大,机械效率将增大;

(5)本实验中,s=2h,因η====×100%,与提升钩码上升的高度无关,若在第③次实验中,不小心使钩码多上升了1cm,但仍用表格中的数据进行计算,测得的机械效率将不变;

(6)当拉力的方向不在竖直方向上时,由于动力臂变短,会造成拉力偏大,从而使得总功变大,根据η=×100%,在有用功不变的情况下,总功增大,所以机械效率变小。

故答案为:(1)缓慢;匀速;(2)动滑轮有重力;(3)45.5%;(4)增大;(5)不变;(6)变小。

7.(2020秋?高州市期末)在“测滑轮组机械效率”的实验中,小强按正确方法操作,图是他实验中的情景,如表是他记录的一组数据。

钩码总重G/N 钩码上升高度

h/m 测力计拉力F/N 测力计移动距离s/m

1.8 0.05 0.4 0.15

(1)由表中数据可计算出,滑轮组对钩码做的有用功为0.09J,人做的总功为 0.06 J。

(2)对以上两个计算结果进行比较,其不合理之处是 总功小于有用功 ;结合弹簧测力计放大图,可知小强的错误是 测力计拉力F的示数读错了 。

(3)在该次实验中,人做的总功应该是 0.12J ,所测滑轮组的机械效率应该为 75% 。

(4)实验中,若仅增加钩码的重,则滑轮组的机械效率将 增大 (填“增大”、“减小”或“不变”)。

【解答】解:(1)由表中实验数据可知,人做的总功W总=Fs=0.4N×0.15m=0.06J;

(2)由表中实验数据可知,有用功W有=Gh=1.8N×0.05m=0.09J,比较可知,总功小于有用功,这是不合理的;

由图示弹簧测力计可知,其分度值为0.2N,示数应为0.8N,由表中实验数据可知,弹簧测力计示数为0.4N;由此可知,实验数据错误是由于弹簧测力计的读数错误造成的;

(3)此时人做的总功W'总=F's=0.8N×0.15m=0.12J,

在该次实验中,所测滑轮组的机械效率应为:η=×100%=×100%=75%;

(4)同一滑轮组,若仅增加钩码的重,有用功增大,额外功不变,根据η=可知,滑轮组的机械效率将增大。

故答案为:(1)0.06;(2)总功小于有用功;测力计拉力F的示数读错了;(3)0.12J;75%;(4)增大。

8.(2020秋?崇川区期末)在“探究动滑轮工作时的特点”活动中,小明用如图所示的动滑轮提升钩码,改变钩码的数量,在正确操作的情况下,测得的实验数据如下。

实验序号 钩码重G/N 钩码上升高度h/cm 拉力F/N 绳端移动的距离s/cm

① 1.0 10 1.1 20

② 2.0 10 1.7 20

③ 3.0 10 2.3 20

(1)分析表中数据发现,使用动滑轮提升物体时,拉力不等于物体重力的一半,而是大于物体重力的一半,其主要原因是 动滑轮有重力 。

(2)在某一次测量中,弹簧测力计不是沿竖直向上拉,而是斜向上拉,其他条件不变,动滑轮的机械效率将 减小 (选填“增大”、“减小”或“不变”)。

(3)小明进一步研究,测出动滑轮的质量为100g,计算出每一组总功与有用功和克服动滑轮重力的功的差值△W=W总﹣W有﹣W轮,根据表格中的数据,发现重物的重力越大,差值△W 越大 (选“越大”、“越小”或“不变”),请你利用所学知识对此作出解释 所挂钩码增多,摩擦力增大,额外功增多 。

(4)某次实验时将绳子自由端匀速拉动时弹簧测力计的读数记为F,钩码重记为G,动滑轮重记为G′,绳自由端移动距离记为s,钩码提升高度记为h,不计绳子重及摩擦。则下列关于滑轮组机械效率的计算关系中正确的是 AB 。

A.

B.

C.1﹣

D.

【解答】解:

(1)由F=(G动+G物)可知,由于动滑轮有重力,所以拉力大于物体重力的一半;

(2)当方向不在竖直方向上时,由于动力臂变短,会造成拉力偏大,从而使得总功变大。根据η=×100%,在有用功不变的情况下,总功增大,所以机械效率减小;

(3)在计算出每一组总功与有用功和克服动滑轮重力的功的差值△W=W总﹣W有﹣W轮,即克服绳重和绳子与轮之间的摩擦做的功时,要控制物体提升的高度相同,故应通过比较第①、②和③组的数据;

△W1=W总1﹣W有1﹣W轮=0.22J﹣0.1J﹣G轮h=0.12J﹣G轮h;

△W2=W总2﹣W有2﹣W轮=1.7×0.2J﹣2.0×0.1J﹣G轮h=0.14J﹣G轮h;

△W3=W总3﹣W有3﹣W轮=2.3×0.2J﹣3.0×0.1J﹣G轮h=0.16J﹣G轮h;

故重物的重力越大,差值△W越大,原因是:所挂钩码增多,摩擦力增大,额外功增多;

(4)不计绳子重及摩擦,

A、有用功为W有=Gh,总功为W总=Fs,所以η==,故A正确;

B、用功为W有=Gh,总功为W总=(G+G′)h,所以η===,故B正确;

C、额外功W额=G′h,总功为W总=Fs,有用功W有=W总﹣W额=Fs﹣G′h,所以η===1﹣,故C 错误。

D、有用功为W有=Gh,总功为W总=Fs,s=nh,所以η====,故D错误。

故选AB。

故答案为:(1)动滑轮有重力;(2)减小;(3)越大;所挂钩码越多,摩擦力增大,额外功增大;(4)AB。

9.(2020秋?南陵县期末)小华用图示装置探究滑轮组的机械效率,实验数据记录如下:

次数 物重G/N 物体上升高度h/cm 拉力F/N 机械效率η

1 2 10 1.0 66.7%

2 3 10 1.4 71.4%

3 6 10 2.5 80%

(1)实验中应竖直向上 匀速 拉动弹簧测力计.

(2)分析数据可知,提高同一滑轮组的机械效率,可以采取的措施是 增加物重 .

(3)小华所用动滑轮的重至少小于 1 N.

(4)小华用该滑轮组再次匀速提高同样多的钩码,但钩码上升的高度比原来高,则该滑轮组的机械效率将 不变 (选填“变大”、“变小”或“不变”)。

【解答】解:(1)实验中应该匀速竖直向上拉动弹簧测力计,以保证拉力大小恒定;

由图示可知,滑轮组承重绳子有效股数n=3,弹簧测力计移动的距离s=3h=3×0.10m=0.3m;

(2)由1、2、3次数据知,同一滑轮组,物体越重,机械效率越高,故增加物重可以提高同一滑轮组的机械效率;

(3)当物体越重时,对滑轮的压力越大,摩擦力越大,所以第一次实验受摩擦力的影响最小,此时滑轮的重力为:G动=nF﹣G物=3×1N﹣2N=1N。

(4)对于装置一定的动滑轮提升相同的重物时,因为s=3h,所以机械效率η====,

所以,小华用该滑轮组再次匀速提高同样多的钩码,但钩码上升的高度比原来高,则该滑轮组的机械效率将不变。

故答案为:(1)匀速;(2)增加物重;(3)1; (4)不变。

10.(2021春?盐田区校级月考)某同学在做“测定滑轮组机械效率”实验时,采用“一个定滑轮、一个动滑轮”组成的滑轮组,实验记录如下表:

钩码重/N 钩码升高/m 弹簧测力计示数/N 绳子自由端移动距离/m 机械效率

2 0.05 1.0 A: 0.15 B: 66.7%

(1)完成表格两个数据的计算.A: 0.15 ;B: 66.7% .

(2)如果第二次实验时用“两个定滑轮、两个动滑轮”(滑轮规格同前)组成的滑轮组来提升同样的钩码做实验,则弹簧测力计的读数将 变小 ,机械效率将 变小 (均选填“变大”、“变小”或“不变”).

(3)某次实验时将绳子自由端匀速拉动时弹簧测力计的读数记为F,钩码重记为G,动滑轮重记为G',绳自由端移动距离记为s,钩码提升高度记为h,不计绳子重及摩擦,则下列关于滑轮组机械效率的计算关系中错误的是 B 。

A.η=

B.η=

C.η=

D.η=1﹣

(4)小华用图示装置探究滑轮组的机械效率,实验数据记录如下:

次数 物重G/N 物体上升高度 h/m 拉力 F/N 机械效率η

1 2 0.1 1.0 66.7%

2 3 0.1 1.4 71.4%

3 6 0.1 2.5 80%

分析数据可知,提高同一滑轮组的机械效率,可以采取的措施是 增加提升的物重 ;小华所用动滑轮的重一定小于 1 N.

【解答】解:

(1)由图可知,绳子的有效股数n=3;

故绳子自由端移动距离:s=nh=3×0.05m=0.15m;

滑轮组的机械效率:η===×100%≈66.7%;

故表中的数据 A:0.15;B:66.7%;

(2)改用二个动滑轮二个定滑轮来提升原来的重物,与动滑轮相连的绳子段数n多了,根据F=比以前更省力了,弹簧测力计的示数变小了;提升物体重力不变,动滑轮重力增大了,克服动滑轮重力做的额外功增多了,所以机械效率变小;

(3)A、有用功为W有=Gh,总功为W总=Fs,滑轮组的机械效率为η==,故A正确;

B、用功为W有=Gh,总功为W总=(G+G′)h,所以η===,故C正确,B不正确;

③额外功W额=G′h,总功为W总=Fs,有用功W有=W总﹣W额=Fs﹣G′h,所以η===1﹣,故D正确。

故选B;

(4)由1、2、3次数据知,同一滑轮组,提升物体越重,机械效率越高,故增加物重可以提高同一滑轮组的机械效率;

当物体越重时,对滑轮的压力越大,摩擦力越大,所以第一次实验受摩擦力的影响最小,小华所用动滑轮的自重一定小于:G动=nF﹣G物=3×1N﹣2N=1N。

故答案为:(1)0.15;66.7%;(2)变小;变小;(3)B;(4)增加提升的物重;1。

11.(2020?湛江二模)在“测量滑轮组机械效率”的实验中,小兵与同学们用同一滑轮组进行了三次实验(如图所示),实验数据记录如表:

次数 钩码重/N 钩码上升距离/cm 弹簧测力计示数/N 弹簧测力计上升距离/cm 机械效率

1 2 10 0.8 30 83.3%

2 4 10 1.5 30 ①

3 6 10 ② 30 90.9%

(1)实验时应沿竖直方向 匀速 拉动弹簧测力计,并用刻度尺测出物体上升的高度;

(2)表格中编号①处的数据为 88.9% ;编号②处的数据为 2.2 (观察丙图);

(3)分析数据可得结论:使用同一滑轮组提升不同重物至同一高度时,提升的物重增加时,所做的额外功 变大 (选填“变大”、“变小”或“不变”);

(4)分析数据可得结论:使用同一滑轮组,滑轮组的机械效率与物重的关系可能比较符合的图是 B ;

(5)若将此滑轮组换一种绕绳方法,不计绳重和摩擦,提升相同的物体时,滑轮组的机械效率 不变 (选填“改变”或“不变”)。

【解答】解:(1)实验时沿竖直方向匀速缓慢拉动弹簧测力计;

(2)第2次实验的机械效率为:

η==×100%==88.9%,

图中测力计分度值为0.2N,示数为2.2N,故编号②处数据为2.2;

(3)进一步分析数据,可知用同一滑轮组提升不同重物至同一高度,提升的物重增加时,所做的额外功将变大,原因:物重增加,轮和轴之间的压力变大,摩擦力变大;

(4)动滑轮的重力不可忽略,则克服动滑轮的重和绳与滑轮间的摩擦所做的功为额外功,

从摩擦角度考虑,随着物体重力的增加,滑轮与绳子间摩擦会一定程度增大;

同时,物重增大,有用功逐渐增大,有用功占总功的比值在增大,所以机械效率逐渐增大,但由于摩擦也在增大,故机械效率η与物体重力G的关系并不成正比,故B正确符合题意。

(5)不计绳重及摩擦,则克服动滑轮的自重做的功为额外功的唯一来源,若将此滑轮组换一种绕绳方法,提升相同的物体时,滑轮组的机械效率:

η===×100%,

因G和G动不变,故滑轮组的机械效率不变。

故答案为:(1)匀速; (2)88.9%;2.2; (3)变大; (4)B;(5)不变。

12.(2020秋?西湖区期末)某实验小组测一滑轮组机械效率的数据如图中表所示:

实验次数 动滑轮重G动/N 钩码重

G物/N 钩码上升的高度

h物/m 动力F动/N 动力作用点移动距离s动/m 滑轮组的机械效率η

1 0.53 1 0.1 0.7 0.3 47.6%

2

2 0.1 1.1 0.3

3

4 0.1 2 0.3 66.6%

(1)请你在图中画出本实验的绕绳方法。表格中空白处的机械效率是 60.6% 。

(2)用同一滑轮组提升不同重物至同一高度:克服动滑轮的重所做的额外功 相同 (填“相同”或“不同”);提升的物重增加时,滑轮组的机械效率 变大 。某同学在该实验中加速向上提升重物,滑轮组的机械效率 变小 (均选填“变大”、“变小”、“不变”)

(3)多次改变提升的物重测量滑轮组的机械效率,目的是为了 A 。(选填字母)

A.获得多组数据归纳出物理规律 B.多次测量取平均值减小误差 C.减小摩擦

(4)利用本实验装置 能 (填“能”或“不能”)研究该滑轮组机械效率与重物匀速向上运动的速度大小的关系。

【解答】解:(1)绳子的有效段数:n===3;

如下所示:

表格中空白处的机械效率是:

η===×100%≈60.6%;

(2)由W=G动h可知,用同一滑轮组提升不同重物至同一高度,克服动滑轮的重所做的额外功相同;

由表中数据知,提升的物重增加时,滑轮组的机械效率变大;

某同学在该实验中加速向上提升重物,提升物体的力变大,总功变大,而有用功不变,故滑轮组的机械效率变小;

(3)多次改变提升的物重测量滑轮组的机械效率,目的是为了获得多组数据归纳出物理规律,选A;

(4)研究该滑轮组机械效率与重物匀速向上运动的速度大小的关系,要控制提升重物的重力相同(用同一重物即可),只改变重物匀速向上运动的速度大小,故利用本实验装置能研究该滑轮组机械效率与重物匀速向上运动的速度大小的关系

故答案为:

(1)如上所示; 60.6%;

(2)相同;变大; 变小; (3)A;

(4)能。

13.(2021?陕西模拟)小敏同学用下图甲所示的实验装置测量滑轮组的机械效率,相关数据记录在下表中:

实验 序号 钩码

重/N 钩码上升

的高度/m 绳端的

拉力/N 绳端移动

的距离/m 机械

效率

1 4 0.10 1.8 0.3

2 6 0.10 2.5 0.3

3 6 0.15 2.5

(1)实验中,使用滑轮组提升重物时,应竖直向上 匀速 拉动弹簧测力计。

(2)第三次实验中,绳端移动的距离为 0.45 m,滑轮组的机械效率为 80% 。

(3)分析实验数据发现,同一滑轮组提升重物的重力变大时,滑轮组的机械效率将 变大 (选填“变大”、“变小”或“不变”)。

(4)同组的小华多用了一个相同的滑轮组成了图乙所示滑轮组来提升相同的重物,发现更省力,那么与小敏相比,小华的方法测出的机械效率将 偏低 (选填“偏高”、“偏低”或“相等”)。

【解答】解:

(1)实验中应该匀速竖直向上拉动弹簧测力计,以保证拉力大小恒定。

(2)由图示可知,滑轮组承重绳子有效股数n=3,第3次测量中,弹簧测力计移动的距离s=nh=3×0.15m=0.45m;

滑轮组的机械效率:

η3===×100%=80%;

(3)根据第1次和第2次数据可知,机械效率分别为:

η1===×100%≈74%;

η2===×100%=80%;

两次所用滑轮组相同,额外功相同,但第2次物重大于第1次物重,有用功较大,机械效率也大于第1次的机械效率,所以可得使用同一滑轮组,提高物重可以提高滑轮组的机械效率;

(4)实验中动滑轮的个数多,做的额外功更多,在有用功相同时,机械效率会更低。

故答案为:(1)匀速;(2)0.45;80%;(3)变大;(4)偏低。

14.(2020春?茌平区月考)某小组在“测滑轮组机械效率的实验”中得到的数据如表所示,实验装置如图所示。

实验 次数 钩码重量G/N 钩码上升

高度h/m 绳端拉

力F/N 绳端移

动距离s/m 机械

效率η

1 4 0.1 2.7 0.2 74%

2 4 0.1 1.8 0.3 74%

3 8 0.1 3.1 0.3 86%

4 8 0.1 2.5

(1)实验中应沿竖直方向 匀速 缓慢拉动弹簧测力计;

(2)小组同学发现实验过程中边拉动边读数,弹簧测力计示数不稳定,应该静止读数,你认为他的想法 不正确 (选填“正确”或“不正确”),因为她没有考虑到 摩擦 对滑轮组机械效率的影响;

(3)用丁图装置进行实验,得出表中第4次实验数据分别为 0.4 和 80% 。

(4)通过比较 1、2 两次实验数据得出结论:使用同一滑轮组提升同一重物时,滑轮组的机械效率与绳子段数无关(填实验次数的序号);

(5)通过比较 2、3 两次实验数据得出结论:同一滑轮组提升重物时,物重越大,滑轮组的机械效率越高(填实验次数的序号);

【解答】解:(1)实验中应沿竖直方向匀速缓慢拉动弹簧测力计,此时系统处于平衡状态,拉力等于测力计示数;

(2)小组同学发现实验过程中边拉动边读数,弹簧测力计示数不稳定,应该静止读数,他的想法不正确,因为她没有考虑到摩擦对滑轮组机械效率的影响;

(3)丁图中,绳子的有效段数为4,绳端移动距离:

s=nh=4×0.1m=0.4m,机械效率:

η==×100%=80%,表中第4次实验数据分别为0.4和80%;

(4)甲、乙、丙、丁实验中绳子的有效段数分别为2、3、3、4,甲、乙、丙实验装置相同,研究滑轮组的机械效率与绳子段数的关系,要控制其实因素相同,只改变绳子的段数,故通过比较1、2两次实验数据得出结论:使用同一滑轮组提升同一重物时,滑轮组的机械效率与绳子段数无关;

(5)研究滑轮组的机械效率与提升物体重力的关系,要控制其实因素相同,只改变物体的重力,通过比较2、3两次实验数据得出结论:同一滑轮组提升重物时,物重越大,滑轮组的机械效率越高。

故答案为:(1)匀速;(2)不正确;摩擦;(3)0.4;80%;(4)1、2;(5)2、3。

15.(2020秋?滨海县月考)在探究“滑轮组机械效率”时,用两组滑轮组进行了4次测量,用一个动滑轮和一个定滑轮测得前3组数据,再用两个动滑轮和两个定滑轮测得第4组数据,如下表:

实验次数 物重G物/N 动滑轮重G动/N 钩码上升高度h/M 动力F/N 动力作用点移动的距离s/m 滑轮组的机械效率η

1 1 0.5 0.1 0.7 0.3 47.6%

2 2 0.5 0.1 1.1 0.3 60.6%

3 4 0.5 0.1 2 0.3

4 4 1 0.1

0.5

(1)根据表中前3次实验数据,画出图(甲)中滑轮组的绕绳方法.

(2)实验中,测量绳端拉力F时,应尽量缓慢 竖直 向上匀速拉动测力计,读出图(乙)图中测力计的示数为 1.6 N,第3次实验时滑轮组的机械效率为 66.7% 。

(3)由表中第1、2、3组数据可知:同一滑轮组,提升的重物越 重 (轻或重),机械效率越大。

(4)表中第3、4组数据可知,滑轮组的机械效率与摩擦和 动滑轮的重力 有关,请计算出第3组实验中克服摩擦所做的额外功 0.15 J。(不计绳重)

【解答】解:

(1)由表中数据,前3次实验绳子的有效段数:n===3,即滑轮组由3段绳子承担物重,因此绳子应从动滑轮上面挂钩绕起,如图所示:

(2)实验中,测量绳端拉力F时,应尽量缓慢竖直向上匀速拉动测力计,此时系统处于平衡状态,测力计示数等于拉力大小读出图(乙)图中测力计的分度值为0.2N,示数为1.6N;

第3次实验时滑轮组的机械效率为:η===×100%≈66.7%;

(3)比较表中第1、2、3组数据可知:同一滑轮组,提升的重物越重,机械效率越大;

(4)第4次实验绳子的有效段数为5,动滑轮的重力为第3次实验的2倍,虽然两次实验提升物体的重力相同,但机械效率第4次实验更低,

表中第3、4组数据可知,滑轮组的机械效率与摩擦和动滑停轮的重力有关;

第3组实验做的总功为:W3=F3s3=2N×0.3m=0.6J,

克服动滑轮的重力做的额外功:W额1=G动h3=0.5N×0.1m=0.05J;

做的有用功:W有3=G3h3=4N×0.1m=0.4J;

故克服摩擦所做的额外功:W额2=W3﹣W额1﹣W有3=0.6J﹣0.05J﹣0.4J=0.15J。

故答案为:(1)见上图;(2)竖直; 1.6; 66.7%;(3)重;(4)动滑轮的重力; 0.15。