浙美版七下 6.诗情画意 教案

图片预览

文档简介

诗情画意

课前准备

教学过程

1.导入教学。

(1)播放一段古琴音乐,组织课堂教学。演示古代山水名家的精品范画,教师简要地介绍作品的历史文化背景、作者生平,使学生对作品有较详细的了解。

(2)教师引导学生观察和分析山水画的线条、色彩、构图,体会作品的意境和作者所表达的思想感情。

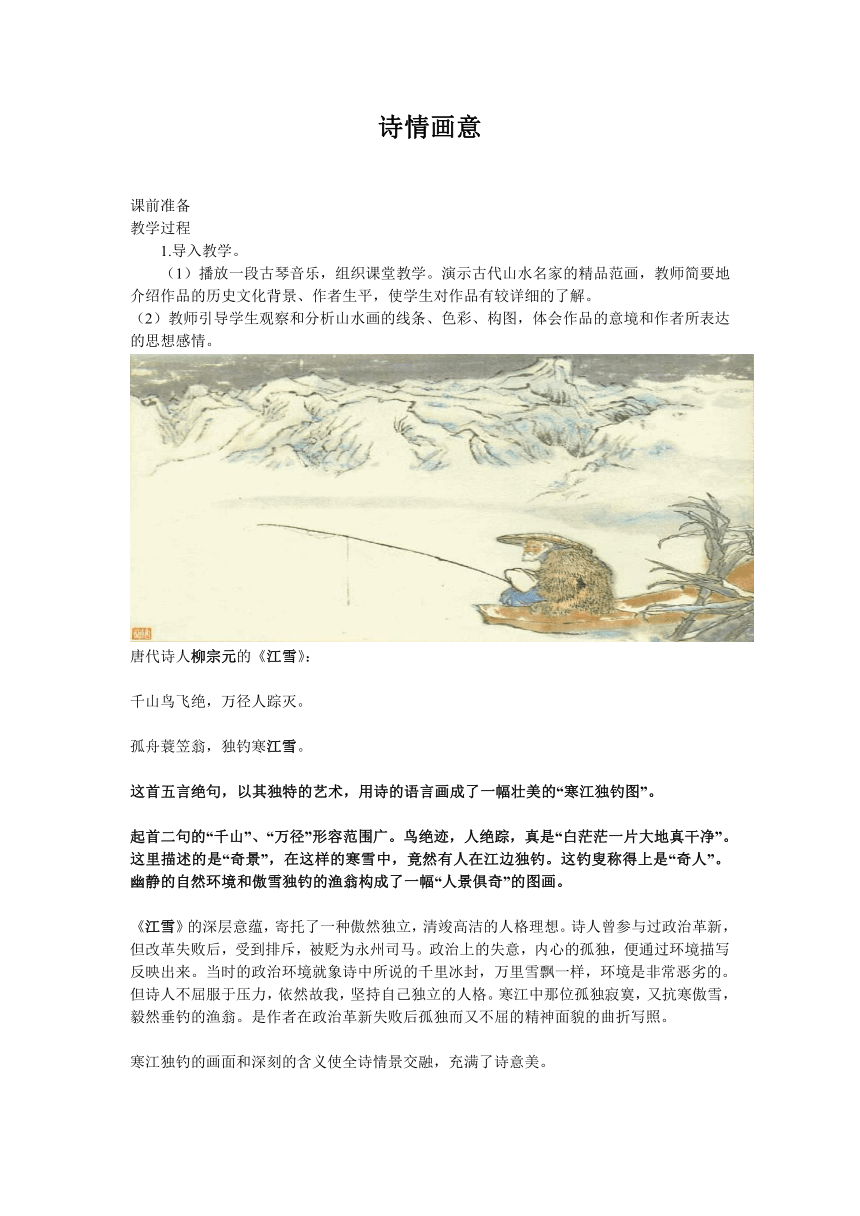

唐代诗人柳宗元的《江雪》:

千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

这首五言绝句,以其独特的艺术,用诗的语言画成了一幅壮美的“寒江独钓图”。

起首二句的“千山”、“万径”形容范围广。鸟绝迹,人绝踪,真是“白茫茫一片大地真干净”。这里描述的是“奇景”,在这样的寒雪中,竟然有人在江边独钓。这钓叟称得上是“奇人”。幽静的自然环境和傲雪独钓的渔翁构成了一幅“人景俱奇”的图画。

《江雪》的深层意蕴,寄托了一种傲然独立,清竣高洁的人格理想。诗人曾参与过政治革新,但改革失败后,受到排斥,被贬为永州司马。政治上的失意,内心的孤独,便通过环境描写反映出来。当时的政治环境就象诗中所说的千里冰封,万里雪飘一样,环境是非常恶劣的。但诗人不屈服于压力,依然故我,坚持自己独立的人格。寒江中那位孤独寂寞,又抗寒傲雪,毅然垂钓的渔翁。是作者在政治革新失败后孤独而又不屈的精神面貌的曲折写照。

寒江独钓的画面和深刻的含义使全诗情景交融,充满了诗意美。

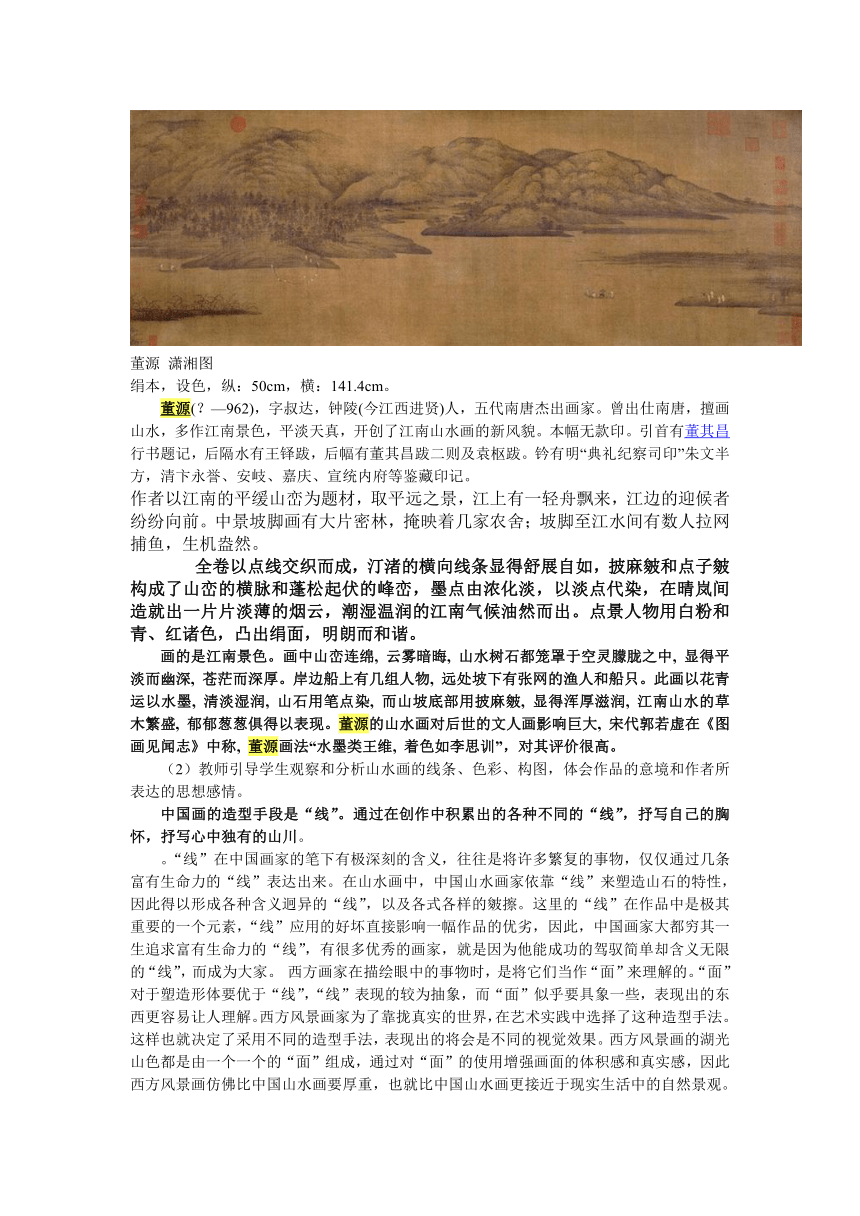

董源 潇湘图

绢本,设色,纵:50cm,横:141.4cm。

_è?????_(?—962),字叔达,钟陵(今江西进贤)人,五代南唐杰出画家。曾出仕南唐,擅画山水,多作江南景色,平淡天真,开创了江南山水画的新风貌。本幅无款印。引首有_è????????_行书题记,后隔水有王铎跋,后幅有董其昌跋二则及袁枢跋。钤有明“典礼纪察司印”朱文半方,清卞永誉、安岐、嘉庆、宣统内府等鉴藏印记。

作者以江南的平缓山峦为题材,取平远之景,江上有一轻舟飘来,江边的迎候者纷纷向前。中景坡脚画有大片密林,掩映着几家农舍;坡脚至江水间有数人拉网捕鱼,生机盎然。

全卷以点线交织而成,汀渚的横向线条显得舒展自如,披麻皴和点子皴构成了山峦的横脉和蓬松起伏的峰峦,墨点由浓化淡,以淡点代染,在晴岚间造就出一片片淡薄的烟云,潮湿温润的江南气候油然而出。点景人物用白粉和青、红诸色,凸出绢面,明朗而和谐。

画的是江南景色。画中山峦连绵, 云雾暗晦, 山水树石都笼罩于空灵朦胧之中, 显得平淡而幽深, 苍茫而深厚。岸边船上有几组人物, 远处坡下有张网的渔人和船只。此画以花青运以水墨, 清淡湿润, 山石用笔点染, 而山坡底部用披麻皴, 显得浑厚滋润, 江南山水的草木繁盛, 郁郁葱葱俱得以表现。董源的山水画对后世的文人画影响巨大, 宋代郭若虚在《图画见闻志》中称, 董源画法“水墨类王维, 着色如李思训”,对其评价很高。

(2)教师引导学生观察和分析山水画的线条、色彩、构图,体会作品的意境和作者所表达的思想感情。

中国画的造型手段是“线”。通过在创作中积累出的各种不同的“线”,抒写自己的胸怀,抒写心中独有的山川。

。“线”在中国画家的笔下有极深刻的含义,往往是将许多繁复的事物,仅仅通过几条富有生命力的“线”表达出来。在山水画中,中国山水画家依靠“线”来塑造山石的特性,因此得以形成各种含义迥异的“线”,以及各式各样的皴擦。这里的“线”在作品中是极其重要的一个元素,“线”应用的好坏直接影响一幅作品的优劣,因此,中国画家大都穷其一生追求富有生命力的“线”,有很多优秀的画家,就是因为他能成功的驾驭简单却含义无限的“线”,而成为大家。 西方画家在描绘眼中的事物时,是将它们当作“面”来理解的。“面”对于塑造形体要优于“线”,“线”表现的较为抽象,而“面”似乎要具象一些,表现出的东西更容易让人理解。西方风景画家为了靠拢真实的世界,在艺术实践中选择了这种造型手法。这样也就决定了采用不同的造型手法,表现出的将会是不同的视觉效果。西方风景画的湖光山色都是由一个一个的“面”组成,通过对“面”的使用增强画面的体积感和真实感,因此西方风景画仿佛比中国山水画要厚重,也就比中国山水画更接近于现实生活中的自然景观。

中国山水画使用的色彩是以墨为主,以色为辅的,这种化繁为简的创作方法更符合中国儒道思想所追求的那种平淡中庸、清心寡欲的境界。中国画虽多水墨画,但是也并不是厌恶和排斥色彩,反倒有水墨淡色与重着色的画法。在墨与色的关系上,一种是以墨为主,以色为辅;另一种是墨不碍色,色不碍墨,互不侵犯相得益彰。古画论中的“随类赋彩”,并不是完全照抄自然,而是经过画家们多年的总结和经验得出的对自然物象概括的认识。

(3)提示学生思考:现代山水画与古代山水画有哪些不同?分别表达出怎样的意境?

山水画是中国画的一个有特色的分支,从隋朝就开始出现山水画,山水画强调“平远”、“高远”和“深远”,运用散点透视法,平远如同“漫步在山阴道上”,边走边看,焦点不断变换,可以画出非常长的长卷,括进江山万里;高远如同乘降落伞从山顶缓慢下降,焦点也在变换,从山顶画到山脚,可以画出立轴长卷;深远则运用远近山的形状深淡对比,画出立体,山谷深邃的效果。

山水画的技法包括“勾”、“皴”、“染”、“点”四个步骤,先用墨线勾出山石的轮廓,再用各种皴法画出山石明暗向背,然后用淡墨渲染,进一步加强山石的立体感,最后用浓墨或鲜明的颜色点出石上青苔或远山的树木。

从古代起,中国的山水画的特点是必须有人或建筑出现在画上,这幅画才显出生气;日本古代虽然也是学习中国画的技法,但日本的风景画始终没有人或动物出现,显示的是宁静的气氛;欧洲则直到文艺复兴时期才出现作为人物背景的风景,到了17世纪才开始有纯粹的风景画。

从唐朝开始,中国的山水画开始分为南、北两派,北派的创始人是唐代画家李思训,他发明的大斧劈皴法,画中重用色彩,浓墨点苔上也用鲜亮的石青敷色,非常适合表现北方阳光灿烂、峭壁高耸的山峰。宋代的画家张择端、李唐、马远、夏圭等继承了他的风格,形成一种派别。

南派以被评作“诗中有画,画中有诗”的著名诗人王维为滥觞,运用披麻皴和宋代画家米芾发明的雨点皴或叫米点皴,多用墨色少用颜色表现蒙蒙细雨中的江南丘陵,后来发展到只用墨的水墨山水,王蒙、倪瓒等画家发展形成了南派风格。

20世纪50年代前苏联的画家访问中国时,认为水墨山水不写实,当时苏联反对西方现代的抽象派绘画,后来被邀请游览黄山云海后,才感叹地发现中国的水墨山水非常逼真地表现了中国南方的风景。

从明代后期到清朝时,山水画陷入了形式主义的格式套路,画家不再观察自然,从临摹古画技巧入手,随意摆布画中构图,虽然明、清时期出现许多花鸟画和人物画的大师,但山水画的发展停滞不前,《芥子园画传》更将山水画变成一种八股。

直到近代,山水画又重新发展,新一代大师如黄宾虹、李可染、张大千、傅抱石、关山月等人吸收西方绘画理论,深入观察自然,创造自己的风格,使山水画重新注入生气,将山水画发展到一个新阶段。尤其是傅抱石和关山月为人民大会堂合作的《江山如此多娇》开创了国画巨幅山水的先河。现代又出现许多表现新的题材的年轻山水画家,用国画技法描绘黄土高原、西北大漠、西藏雪山、热带雨林,甚至境外各国的风景。山水画出现一个全新的局面。

.深入教学。

(1)播放一段气势磅礴的音乐,配上诗朗诵,朗诵内容为毛泽东的《沁园春·长沙》等,感受诗词中山河雄伟的气势。

(2)在教学中有意识地培养学生多角度欣赏的意识,分别从绘画角度、历史背景角度、文化角度、作者的生平或创作心理角度进行欣赏。

(3)以《万山红遍层林尽染》为例,组织学生讨论分析:现代山水画与古代山水画在创作手法上有何异同?各表现出一种什么样的诗情画意?

李可染(1907—1989),江苏徐州人。早岁从钱食芝学画。1929年考入西湖国立艺术院西画系,此间得林风眠院长教益,并受法国教师克罗多教授素描、油画,具坚实西画基础。因参加一八艺社被勒令退学后辗转南北。抗战期间流寓重庆,任教于国立艺专,从事山水、人物创作,画风潇洒超逸。1946年任教于北平艺专,又先后拜齐白石、黄宾虹为师,尤注重理解齐师的艺术观与独创精神,和黄师深厚的笔墨学养。40年代他提出了“以最大的功力打进去,最大的勇气打出来”的艺术观点。1954年,与张仃、罗铭遍历江南,以传统笔墨技法旅行写生,并自然地化入西画写实技巧,于现实中寻味诗情,以写生山水开画坛新风。晚年以“计黑当白”的反向思维进行创造性地发挥,进入益趋浑厚苍黑的老境。

《万山红遍层林尽染》是根据毛泽东诗词《沁园春.长沙》所作。李可染喜读毛主席诗词,并从那激越豪迈的诗里领略山水画的境界。此画是据“万山红遍,层林尽染”句意再造了一个艺术世界,在黑红对比中写南国深秋景色,带有理想化的诗意色彩。

(4)组织学生分析:现代山水画的着色与古代山水画相比有哪些较大变化?这种变化的原因是什么?

古代的山水着色主要是以是以墨为主,以色为辅的,现代的主要是借鉴了西方的表现手法,在颜色上大胆表现,具有冲击力。

受到西方绘画的影响,

(5)教师归纳总结。

从山水画意境和古诗入手,中国画是视觉艺术,以线条、色彩、块、面等造型手段,塑造具有一定内涵和以为的平面视觉形象,重在表达的自我感受、自己的性情追求,在画中臆造出一种高洁意境。这种意境是画家通过“外师造化,中得心源”,在自然没,生活美和艺术美三方面所取得的高度和谐的体会。

课前准备

教学过程

1.导入教学。

(1)播放一段古琴音乐,组织课堂教学。演示古代山水名家的精品范画,教师简要地介绍作品的历史文化背景、作者生平,使学生对作品有较详细的了解。

(2)教师引导学生观察和分析山水画的线条、色彩、构图,体会作品的意境和作者所表达的思想感情。

唐代诗人柳宗元的《江雪》:

千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

这首五言绝句,以其独特的艺术,用诗的语言画成了一幅壮美的“寒江独钓图”。

起首二句的“千山”、“万径”形容范围广。鸟绝迹,人绝踪,真是“白茫茫一片大地真干净”。这里描述的是“奇景”,在这样的寒雪中,竟然有人在江边独钓。这钓叟称得上是“奇人”。幽静的自然环境和傲雪独钓的渔翁构成了一幅“人景俱奇”的图画。

《江雪》的深层意蕴,寄托了一种傲然独立,清竣高洁的人格理想。诗人曾参与过政治革新,但改革失败后,受到排斥,被贬为永州司马。政治上的失意,内心的孤独,便通过环境描写反映出来。当时的政治环境就象诗中所说的千里冰封,万里雪飘一样,环境是非常恶劣的。但诗人不屈服于压力,依然故我,坚持自己独立的人格。寒江中那位孤独寂寞,又抗寒傲雪,毅然垂钓的渔翁。是作者在政治革新失败后孤独而又不屈的精神面貌的曲折写照。

寒江独钓的画面和深刻的含义使全诗情景交融,充满了诗意美。

董源 潇湘图

绢本,设色,纵:50cm,横:141.4cm。

_è?????_(?—962),字叔达,钟陵(今江西进贤)人,五代南唐杰出画家。曾出仕南唐,擅画山水,多作江南景色,平淡天真,开创了江南山水画的新风貌。本幅无款印。引首有_è????????_行书题记,后隔水有王铎跋,后幅有董其昌跋二则及袁枢跋。钤有明“典礼纪察司印”朱文半方,清卞永誉、安岐、嘉庆、宣统内府等鉴藏印记。

作者以江南的平缓山峦为题材,取平远之景,江上有一轻舟飘来,江边的迎候者纷纷向前。中景坡脚画有大片密林,掩映着几家农舍;坡脚至江水间有数人拉网捕鱼,生机盎然。

全卷以点线交织而成,汀渚的横向线条显得舒展自如,披麻皴和点子皴构成了山峦的横脉和蓬松起伏的峰峦,墨点由浓化淡,以淡点代染,在晴岚间造就出一片片淡薄的烟云,潮湿温润的江南气候油然而出。点景人物用白粉和青、红诸色,凸出绢面,明朗而和谐。

画的是江南景色。画中山峦连绵, 云雾暗晦, 山水树石都笼罩于空灵朦胧之中, 显得平淡而幽深, 苍茫而深厚。岸边船上有几组人物, 远处坡下有张网的渔人和船只。此画以花青运以水墨, 清淡湿润, 山石用笔点染, 而山坡底部用披麻皴, 显得浑厚滋润, 江南山水的草木繁盛, 郁郁葱葱俱得以表现。董源的山水画对后世的文人画影响巨大, 宋代郭若虚在《图画见闻志》中称, 董源画法“水墨类王维, 着色如李思训”,对其评价很高。

(2)教师引导学生观察和分析山水画的线条、色彩、构图,体会作品的意境和作者所表达的思想感情。

中国画的造型手段是“线”。通过在创作中积累出的各种不同的“线”,抒写自己的胸怀,抒写心中独有的山川。

。“线”在中国画家的笔下有极深刻的含义,往往是将许多繁复的事物,仅仅通过几条富有生命力的“线”表达出来。在山水画中,中国山水画家依靠“线”来塑造山石的特性,因此得以形成各种含义迥异的“线”,以及各式各样的皴擦。这里的“线”在作品中是极其重要的一个元素,“线”应用的好坏直接影响一幅作品的优劣,因此,中国画家大都穷其一生追求富有生命力的“线”,有很多优秀的画家,就是因为他能成功的驾驭简单却含义无限的“线”,而成为大家。 西方画家在描绘眼中的事物时,是将它们当作“面”来理解的。“面”对于塑造形体要优于“线”,“线”表现的较为抽象,而“面”似乎要具象一些,表现出的东西更容易让人理解。西方风景画家为了靠拢真实的世界,在艺术实践中选择了这种造型手法。这样也就决定了采用不同的造型手法,表现出的将会是不同的视觉效果。西方风景画的湖光山色都是由一个一个的“面”组成,通过对“面”的使用增强画面的体积感和真实感,因此西方风景画仿佛比中国山水画要厚重,也就比中国山水画更接近于现实生活中的自然景观。

中国山水画使用的色彩是以墨为主,以色为辅的,这种化繁为简的创作方法更符合中国儒道思想所追求的那种平淡中庸、清心寡欲的境界。中国画虽多水墨画,但是也并不是厌恶和排斥色彩,反倒有水墨淡色与重着色的画法。在墨与色的关系上,一种是以墨为主,以色为辅;另一种是墨不碍色,色不碍墨,互不侵犯相得益彰。古画论中的“随类赋彩”,并不是完全照抄自然,而是经过画家们多年的总结和经验得出的对自然物象概括的认识。

(3)提示学生思考:现代山水画与古代山水画有哪些不同?分别表达出怎样的意境?

山水画是中国画的一个有特色的分支,从隋朝就开始出现山水画,山水画强调“平远”、“高远”和“深远”,运用散点透视法,平远如同“漫步在山阴道上”,边走边看,焦点不断变换,可以画出非常长的长卷,括进江山万里;高远如同乘降落伞从山顶缓慢下降,焦点也在变换,从山顶画到山脚,可以画出立轴长卷;深远则运用远近山的形状深淡对比,画出立体,山谷深邃的效果。

山水画的技法包括“勾”、“皴”、“染”、“点”四个步骤,先用墨线勾出山石的轮廓,再用各种皴法画出山石明暗向背,然后用淡墨渲染,进一步加强山石的立体感,最后用浓墨或鲜明的颜色点出石上青苔或远山的树木。

从古代起,中国的山水画的特点是必须有人或建筑出现在画上,这幅画才显出生气;日本古代虽然也是学习中国画的技法,但日本的风景画始终没有人或动物出现,显示的是宁静的气氛;欧洲则直到文艺复兴时期才出现作为人物背景的风景,到了17世纪才开始有纯粹的风景画。

从唐朝开始,中国的山水画开始分为南、北两派,北派的创始人是唐代画家李思训,他发明的大斧劈皴法,画中重用色彩,浓墨点苔上也用鲜亮的石青敷色,非常适合表现北方阳光灿烂、峭壁高耸的山峰。宋代的画家张择端、李唐、马远、夏圭等继承了他的风格,形成一种派别。

南派以被评作“诗中有画,画中有诗”的著名诗人王维为滥觞,运用披麻皴和宋代画家米芾发明的雨点皴或叫米点皴,多用墨色少用颜色表现蒙蒙细雨中的江南丘陵,后来发展到只用墨的水墨山水,王蒙、倪瓒等画家发展形成了南派风格。

20世纪50年代前苏联的画家访问中国时,认为水墨山水不写实,当时苏联反对西方现代的抽象派绘画,后来被邀请游览黄山云海后,才感叹地发现中国的水墨山水非常逼真地表现了中国南方的风景。

从明代后期到清朝时,山水画陷入了形式主义的格式套路,画家不再观察自然,从临摹古画技巧入手,随意摆布画中构图,虽然明、清时期出现许多花鸟画和人物画的大师,但山水画的发展停滞不前,《芥子园画传》更将山水画变成一种八股。

直到近代,山水画又重新发展,新一代大师如黄宾虹、李可染、张大千、傅抱石、关山月等人吸收西方绘画理论,深入观察自然,创造自己的风格,使山水画重新注入生气,将山水画发展到一个新阶段。尤其是傅抱石和关山月为人民大会堂合作的《江山如此多娇》开创了国画巨幅山水的先河。现代又出现许多表现新的题材的年轻山水画家,用国画技法描绘黄土高原、西北大漠、西藏雪山、热带雨林,甚至境外各国的风景。山水画出现一个全新的局面。

.深入教学。

(1)播放一段气势磅礴的音乐,配上诗朗诵,朗诵内容为毛泽东的《沁园春·长沙》等,感受诗词中山河雄伟的气势。

(2)在教学中有意识地培养学生多角度欣赏的意识,分别从绘画角度、历史背景角度、文化角度、作者的生平或创作心理角度进行欣赏。

(3)以《万山红遍层林尽染》为例,组织学生讨论分析:现代山水画与古代山水画在创作手法上有何异同?各表现出一种什么样的诗情画意?

李可染(1907—1989),江苏徐州人。早岁从钱食芝学画。1929年考入西湖国立艺术院西画系,此间得林风眠院长教益,并受法国教师克罗多教授素描、油画,具坚实西画基础。因参加一八艺社被勒令退学后辗转南北。抗战期间流寓重庆,任教于国立艺专,从事山水、人物创作,画风潇洒超逸。1946年任教于北平艺专,又先后拜齐白石、黄宾虹为师,尤注重理解齐师的艺术观与独创精神,和黄师深厚的笔墨学养。40年代他提出了“以最大的功力打进去,最大的勇气打出来”的艺术观点。1954年,与张仃、罗铭遍历江南,以传统笔墨技法旅行写生,并自然地化入西画写实技巧,于现实中寻味诗情,以写生山水开画坛新风。晚年以“计黑当白”的反向思维进行创造性地发挥,进入益趋浑厚苍黑的老境。

《万山红遍层林尽染》是根据毛泽东诗词《沁园春.长沙》所作。李可染喜读毛主席诗词,并从那激越豪迈的诗里领略山水画的境界。此画是据“万山红遍,层林尽染”句意再造了一个艺术世界,在黑红对比中写南国深秋景色,带有理想化的诗意色彩。

(4)组织学生分析:现代山水画的着色与古代山水画相比有哪些较大变化?这种变化的原因是什么?

古代的山水着色主要是以是以墨为主,以色为辅的,现代的主要是借鉴了西方的表现手法,在颜色上大胆表现,具有冲击力。

受到西方绘画的影响,

(5)教师归纳总结。

从山水画意境和古诗入手,中国画是视觉艺术,以线条、色彩、块、面等造型手段,塑造具有一定内涵和以为的平面视觉形象,重在表达的自我感受、自己的性情追求,在画中臆造出一种高洁意境。这种意境是画家通过“外师造化,中得心源”,在自然没,生活美和艺术美三方面所取得的高度和谐的体会。