岳阳楼记

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

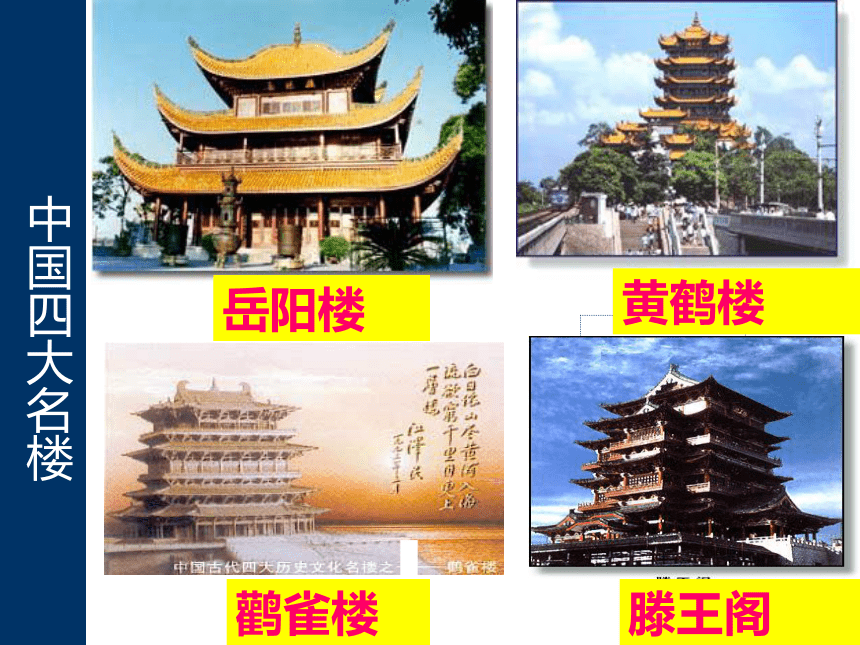

四大名楼总图

中国四大名楼

岳阳楼

黄鹤楼

鹳雀楼

滕王阁

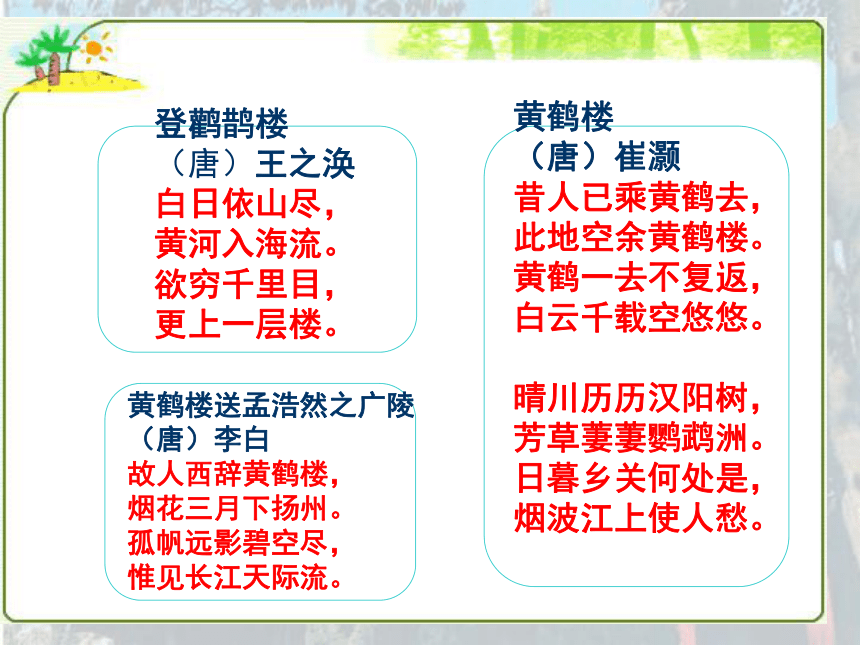

登鹳鹊楼

(唐)王之涣

白日依山尽,

黄河入海流。

欲穷千里目,

更上一层楼。

黄鹤楼送孟浩然之广陵

(唐)李白

故人西辞黄鹤楼,

烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,

惟见长江天际流。

黄鹤楼

(唐)崔灏

昔人已乘黄鹤去,

此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,

白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,

芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是,

烟波江上使人愁。

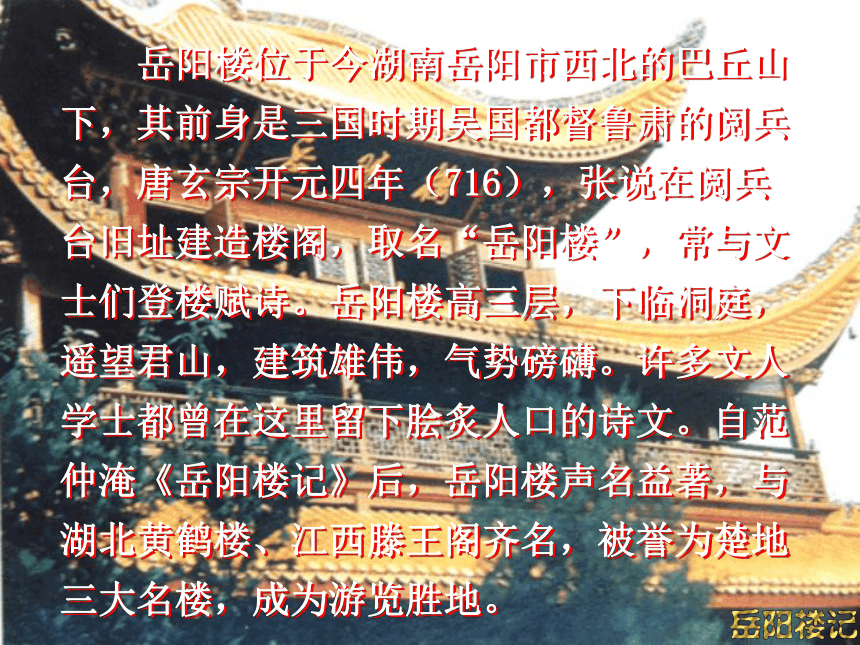

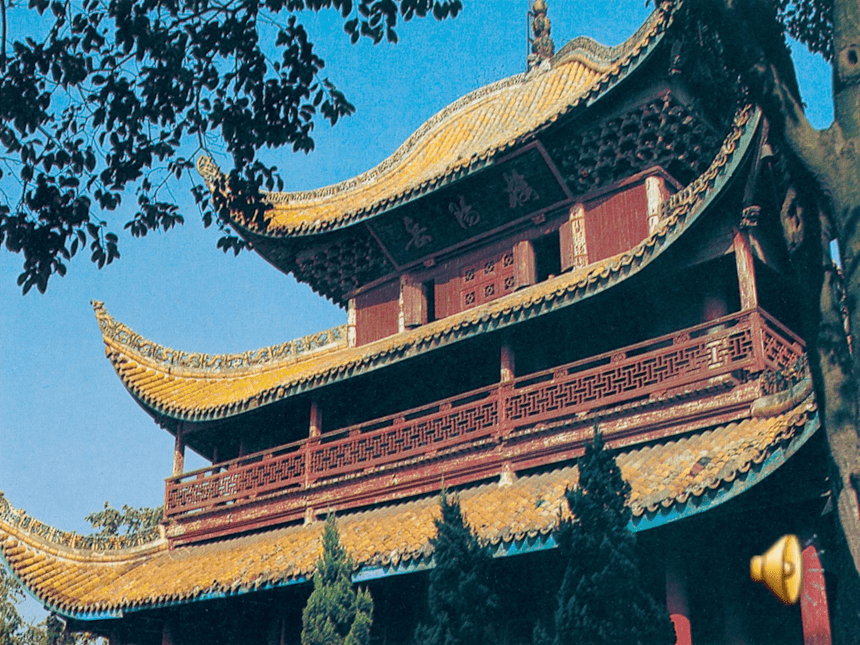

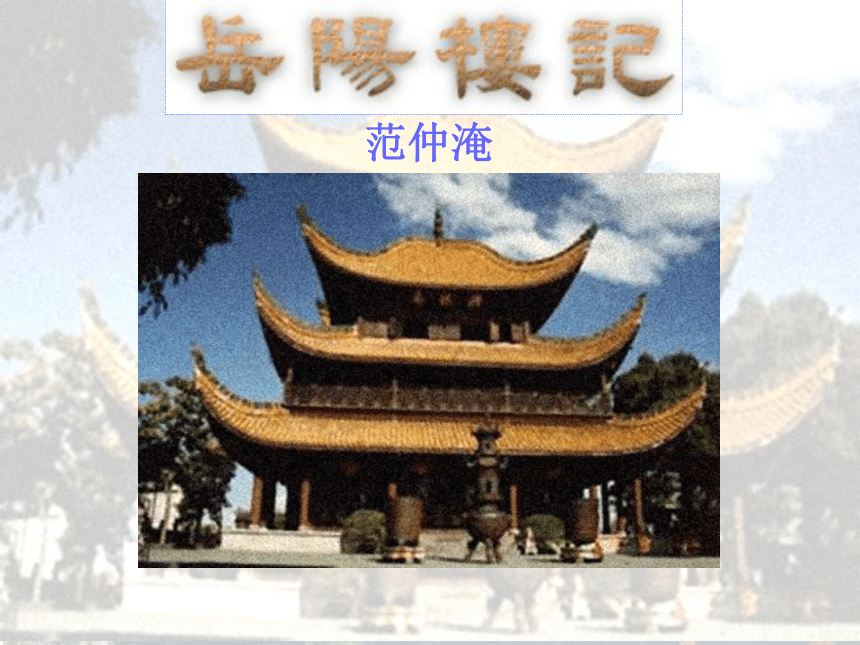

岳阳楼位于今湖南岳阳市西北的巴丘山下,其前身是三国时期吴国都督鲁肃的阅兵台,唐玄宗开元四年(716),张说在阅兵台旧址建造楼阁,取名“岳阳楼”,常与文士们登楼赋诗。岳阳楼高三层,下临洞庭,遥望君山,建筑雄伟,气势磅礴。许多文人学士都曾在这里留下脍炙人口的诗文。自范仲淹《岳阳楼记》后,岳阳楼声名益著,与湖北黄鹤楼、江西滕王阁齐名,被誉为楚地三大名楼,成为游览胜地。

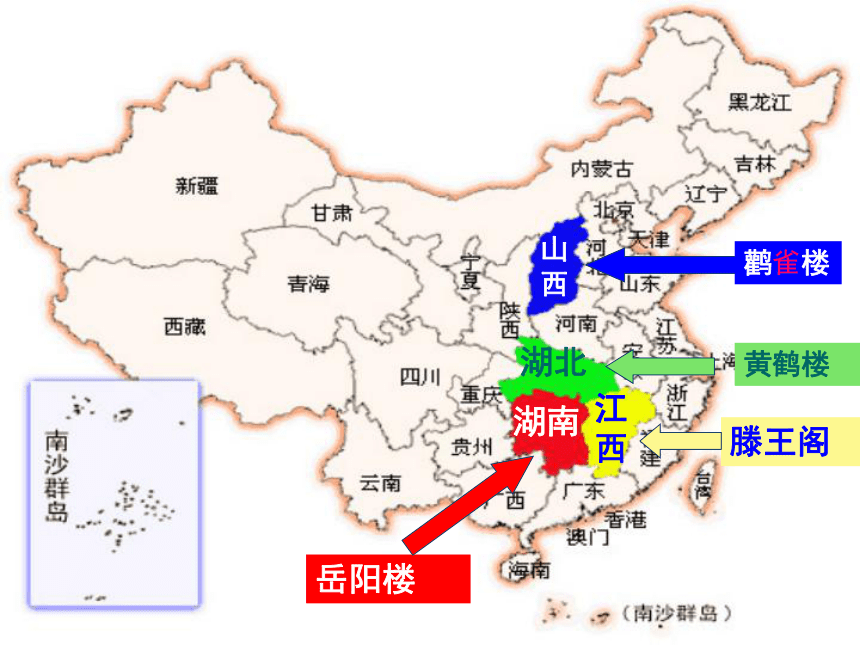

鹳雀楼

山

西

黄鹤楼

湖北

滕王阁

江

西

岳阳楼

湖南

范仲淹

作者简介: 范仲淹,字希文,北宋政治家、军事家、文学家,死后谥号“文正”,世称“范文正公”。

他出身贫寒,自幼苦学,对下层人民的痛苦感受较深。27岁中进士,为官敢于直谏,曾负责

西北边防,屡立战功,后任参知政事(副宰相),提出革新朝政建议,触动保守派利益,遭到贬谪。死后谥文正,著有《范文正公集》。他是北宋诗文革新运动的先驱,他的诗文代表文学创作的进步方向,具有鲜明的政治内容。

写作背景

滕子京与范仲淹同榜考中进士,两人的友谊是从这时开始的。滕子京支持范仲淹的政治改革,遭到保守势力的反对,终于被贬谪守岳州,心里很愤慨。

范仲淹很担心他惹出祸来,想找机会劝他,恰好赶上他请范仲淹为重修岳阳楼作记。范仲淹就借题发挥,写出自己理想的为人处世的态度,勉励滕子京学习古代有修养的人,不计较个人眼前的得失,要做到“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。当时范仲淹的处境同滕子京一样,写此文是劝友也是自勉。

生字注音:

谪守 属予 浩浩汤汤 怒号 冥冥 岸芷汀兰

淫雨 朝晖 霏

(zhé)

(zhǔ)

(shāng)

(háo)

(míng)

(tīng)

(yín)

(fēi)

(huī)

内容上:

写法上:

第一段:

交代了写作的背景以及作者

作此记的缘由。“谪守”暗指

滕子京仕途受挫,为后文抒情

设伏;“政通人和,百废具兴”

又交待了滕子京的政绩,引

出下文重修岳阳楼及作记一事。

是全文的导引,为下文作铺垫。

运用散句,句式灵活。

刻唐贤今人诗赋于其上

1、表示滕子京的政绩的句子是:

2、“前人之述备矣”与上文

形成照应。

译第二段

我看那巴陵郡的美好景色,全在洞庭湖上。(它)连接着远方的山脉,吞噬着长江的流水,水波浩荡,宽阔无边。或早或晚阴晴多变化,气象万千。这就是岳阳楼的雄伟景象,前人的记述很详尽了。虽然如此,那么(此地)北面通向巫峡,南面直达潇湘,降职谪迁的人和诗人,大多在这里聚会,(他们)看到自然景物而触发的感情,大概有所不同吧?

内容上:

写法上:

第二段:

写了洞庭湖壮丽的景象,用“前

人之述备矣”照应上文,又以

“览物之情”开启下文,引出文

章主体。并提出“览物之情,

得无异乎”一问。

总说洞庭湖壮观景象,为下文

写景设定范围。

骈散结合的句式,有音韵美。

分别划出: 1.描写洞庭湖全景的句子.

2.从空间上描写洞庭湖的广阔无垠的句子

3.从时间上描写洞庭湖景象的句子

衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千;

衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;

朝晖夕阴,气象万千

第三段

第四段

共同点

都是受外界景物环境影响,或喜或

悲,都没有跳出自我情感的小圈子。

不同点

用两个排比段分别写出“迁客骚人”的“览物之情”——一明一暗,一喜一悲,形成鲜明对比。

描绘了一幅阴冷

的画面——悲凉的

情境,由天气的恶

劣写到了人心的凄楚。

描绘了一幅阳光明

媚的画面——喜洋

洋的情境,由湖光

春色写到了喜洋洋

的心情。

第三段

内容上

描绘了一幅阴冷的画面——悲

凉的情境,由天气的恶劣写到

了人心的凄楚。

写法上

大量使用骈句、对偶句,句式

工整,琅琅上口。具有节奏美感。

第四段

内容上

描绘了一幅阳光明媚的画面

——喜洋洋的情境,由湖光

春色写到了喜洋洋的心情。

写法上

大量使用骈句、对偶句,句式

工整,句尾用韵,琅琅上口。

具有节奏美感。动静描写结合,

多角度描写景物.

1.第3、4两段文字描绘了洞庭湖哪两幅画面?请划出有关语句。

写洞庭湖晴朗天气的明媚景象。引出迁客骚人此时的喜悦之情。这一段写了物喜己喜的思想感情,是照应上文“异”字的又一方面。

先写了风雨天气中洞庭湖上萧条凄凉的景象 ,引出了迁客骚人远离京都,怀念故土的失意忧虑的悲苦情感。这一段写了物悲则己悲的思想感情,是照应上文“异”字的一个方面。

描写了洞庭湖景色阴晴的变化以及迁客骚人登楼时不同的心情。这两段内容紧扣上段概述洞庭湖“朝晖夕阴,气象万千”和“览物之情,得无异乎”的意思加以发挥。

2.作者用哪些话概括说明了“迁客骚人”的“悲”和“喜”?这样的写作目的是什么?

登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱皆忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

这样写是为了将这类人的悲喜感情跟“古仁人之心’作对比,引出下文,由写情自然转入议论,突出全文的主旨。

写景

有声有色

有形有味 有动有静

---渔歌互答

郁郁青青、跃金

---岸芷汀兰

---浮光跃金

静影沉璧

句式 骈散结合的句式和对偶句的运用

第五段

内容上

是全文的重心,作者提出自己

的观点,道出超乎两种情境之

上的更高境界是“不以物喜,

不以己悲”,并发出“先天下之

忧而忧,后天下之乐而乐”的

誓言,点明了文章的主旨。表

现了作者的旷达胸襟和政治抱负。

写法上

骈散结合,对偶句工整;以议

论为主,阐明自己的观点;结

尾交待写作时间,与开篇相

照应。

1、表现作者旷达胸襟的句子是:

2、体现“忧国忧民”意思的句子是 :

3、表现作者政治抱负的句子是:

⒈这段文字选自《 》, 作者_______,他是_____(朝代)_____家、_____家。

⒉“或异二者之为”中的“二者”是指( )

A.“迁客骚人”和“商旅”。

B.“淫雨霏霏,连月不开”和“春和景明,波澜不惊”。

C.“去国怀乡……感极而悲者”和“心旷神怡……,其喜洋洋者。”

D.“居庙堂之高”和“处江湖之远”。

岳阳楼记

范仲淹

北宋

政治

文学

C

⒊“是进亦忧,退亦忧”中的“进”和“退”分别指( )

A.“不以物喜”和“不以己悲”。

B.“居庙堂之高”和“处江湖之远”。

C.“忧其君”和“忧其民”。

D.“先天下之忧”和“后天下之乐”。

B

⒋“噫!微斯人,吾谁与归?”句中的“斯人”指的是_______,这种人的忧乐观是_______________,_______________。作者以此鞭策自己并勉励朋友________。

滕子京

古仁人

先天下之忧而忧

后天下之乐而乐

结构图示

岳阳楼记

一.写作缘由

背景:谪守 政通人和 百废具兴

缘由:属予作文以记之

二.巴陵胜状

览物之情

⒈岳阳楼大观:横无际涯,气象万千

览物之情,得无异乎

迁客骚人

览物之情

阴——悲

晴——喜

抒情

三.古仁人之心

不以物喜 不以己悲

先…忧 后…乐(主旨)

议论

⒉

成语:

政通人和 浩浩汤汤

一碧万顷 心旷神怡

气象万千 百废具兴

读完本文后你得到了怎样的启示?

尽管文章中包含了作者的“忠君”思想,

不可避免地带有时代和阶级的局限性,

但他强调心怀天下,忧在天下人之先,

乐在天下人之后,吃苦在前,享乐在后,

在今天仍有借鉴和教育意义。

*

试用简要的语言概括中心思想。

通过对迁客骚人登楼时或悲或

喜的“览物之情”的分析议论,表达

了作者“不以物喜,不以己悲”的阔

达情怀和“先天下之忧而忧,后天下之乐

而乐”政治抱负。

*

本文在表达方式上有何特色?

叙事、写景、抒情和议论紧密结合。

景中有情,情中潜理,理中蕴情。

说说“览物之情,得无异乎”和“古仁人之心,或异二者之为”两句中的“异”字分别指什么内容?

“览物之情,得无异乎”中的“异”是指不同的自然景物引发的“迁客骚人”的“悲”或“喜”两种不同的心境;而“或异二者之为”中的“异”是指不同于以上两种的“不以物喜,不以己悲”的心境。

本文在写法上有什么特点?

1、骈散句结合,对偶句工整,音韵和

谐,使文章琅琅上口,流畅凝练。

2、本文将记叙、议论、描写、抒情表达

方式自然结合,既有对事件本末的交待,

又有对湖光山色的描写,既有精辟的议

论阐释自己观点,又有或喜或悲的抒情。

一千多年前的封建士大夫能吃苦在前,享乐在后,能时时处处忧国忧民,这种闪烁着民族精神的人格力量对我们后人是一种鞭策,是一种教育。回望中华民族几千年灿烂的历史,这样的人物数不胜数。你能从我们学过的古诗文中找出这样的例子吗?

拓展延伸

儒家学说: 修身 齐家 治国 平天下

陆 游: 位卑未敢忘忧国

明朝东林党人:风声雨声读书声,声声入耳。

家事国事天下事,事事关心。

清朝顾炎武: 天下兴亡,匹夫有责。

孙中山: 天下为公

毛泽东: 粪土当年万户侯

周恩来: 为中华之崛起而读书

中国共产党人:解放全人类

拓展延伸读一读 品一品

四大名楼总图

中国四大名楼

岳阳楼

黄鹤楼

鹳雀楼

滕王阁

登鹳鹊楼

(唐)王之涣

白日依山尽,

黄河入海流。

欲穷千里目,

更上一层楼。

黄鹤楼送孟浩然之广陵

(唐)李白

故人西辞黄鹤楼,

烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,

惟见长江天际流。

黄鹤楼

(唐)崔灏

昔人已乘黄鹤去,

此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,

白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,

芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是,

烟波江上使人愁。

岳阳楼位于今湖南岳阳市西北的巴丘山下,其前身是三国时期吴国都督鲁肃的阅兵台,唐玄宗开元四年(716),张说在阅兵台旧址建造楼阁,取名“岳阳楼”,常与文士们登楼赋诗。岳阳楼高三层,下临洞庭,遥望君山,建筑雄伟,气势磅礴。许多文人学士都曾在这里留下脍炙人口的诗文。自范仲淹《岳阳楼记》后,岳阳楼声名益著,与湖北黄鹤楼、江西滕王阁齐名,被誉为楚地三大名楼,成为游览胜地。

鹳雀楼

山

西

黄鹤楼

湖北

滕王阁

江

西

岳阳楼

湖南

范仲淹

作者简介: 范仲淹,字希文,北宋政治家、军事家、文学家,死后谥号“文正”,世称“范文正公”。

他出身贫寒,自幼苦学,对下层人民的痛苦感受较深。27岁中进士,为官敢于直谏,曾负责

西北边防,屡立战功,后任参知政事(副宰相),提出革新朝政建议,触动保守派利益,遭到贬谪。死后谥文正,著有《范文正公集》。他是北宋诗文革新运动的先驱,他的诗文代表文学创作的进步方向,具有鲜明的政治内容。

写作背景

滕子京与范仲淹同榜考中进士,两人的友谊是从这时开始的。滕子京支持范仲淹的政治改革,遭到保守势力的反对,终于被贬谪守岳州,心里很愤慨。

范仲淹很担心他惹出祸来,想找机会劝他,恰好赶上他请范仲淹为重修岳阳楼作记。范仲淹就借题发挥,写出自己理想的为人处世的态度,勉励滕子京学习古代有修养的人,不计较个人眼前的得失,要做到“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。当时范仲淹的处境同滕子京一样,写此文是劝友也是自勉。

生字注音:

谪守 属予 浩浩汤汤 怒号 冥冥 岸芷汀兰

淫雨 朝晖 霏

(zhé)

(zhǔ)

(shāng)

(háo)

(míng)

(tīng)

(yín)

(fēi)

(huī)

内容上:

写法上:

第一段:

交代了写作的背景以及作者

作此记的缘由。“谪守”暗指

滕子京仕途受挫,为后文抒情

设伏;“政通人和,百废具兴”

又交待了滕子京的政绩,引

出下文重修岳阳楼及作记一事。

是全文的导引,为下文作铺垫。

运用散句,句式灵活。

刻唐贤今人诗赋于其上

1、表示滕子京的政绩的句子是:

2、“前人之述备矣”与上文

形成照应。

译第二段

我看那巴陵郡的美好景色,全在洞庭湖上。(它)连接着远方的山脉,吞噬着长江的流水,水波浩荡,宽阔无边。或早或晚阴晴多变化,气象万千。这就是岳阳楼的雄伟景象,前人的记述很详尽了。虽然如此,那么(此地)北面通向巫峡,南面直达潇湘,降职谪迁的人和诗人,大多在这里聚会,(他们)看到自然景物而触发的感情,大概有所不同吧?

内容上:

写法上:

第二段:

写了洞庭湖壮丽的景象,用“前

人之述备矣”照应上文,又以

“览物之情”开启下文,引出文

章主体。并提出“览物之情,

得无异乎”一问。

总说洞庭湖壮观景象,为下文

写景设定范围。

骈散结合的句式,有音韵美。

分别划出: 1.描写洞庭湖全景的句子.

2.从空间上描写洞庭湖的广阔无垠的句子

3.从时间上描写洞庭湖景象的句子

衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千;

衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;

朝晖夕阴,气象万千

第三段

第四段

共同点

都是受外界景物环境影响,或喜或

悲,都没有跳出自我情感的小圈子。

不同点

用两个排比段分别写出“迁客骚人”的“览物之情”——一明一暗,一喜一悲,形成鲜明对比。

描绘了一幅阴冷

的画面——悲凉的

情境,由天气的恶

劣写到了人心的凄楚。

描绘了一幅阳光明

媚的画面——喜洋

洋的情境,由湖光

春色写到了喜洋洋

的心情。

第三段

内容上

描绘了一幅阴冷的画面——悲

凉的情境,由天气的恶劣写到

了人心的凄楚。

写法上

大量使用骈句、对偶句,句式

工整,琅琅上口。具有节奏美感。

第四段

内容上

描绘了一幅阳光明媚的画面

——喜洋洋的情境,由湖光

春色写到了喜洋洋的心情。

写法上

大量使用骈句、对偶句,句式

工整,句尾用韵,琅琅上口。

具有节奏美感。动静描写结合,

多角度描写景物.

1.第3、4两段文字描绘了洞庭湖哪两幅画面?请划出有关语句。

写洞庭湖晴朗天气的明媚景象。引出迁客骚人此时的喜悦之情。这一段写了物喜己喜的思想感情,是照应上文“异”字的又一方面。

先写了风雨天气中洞庭湖上萧条凄凉的景象 ,引出了迁客骚人远离京都,怀念故土的失意忧虑的悲苦情感。这一段写了物悲则己悲的思想感情,是照应上文“异”字的一个方面。

描写了洞庭湖景色阴晴的变化以及迁客骚人登楼时不同的心情。这两段内容紧扣上段概述洞庭湖“朝晖夕阴,气象万千”和“览物之情,得无异乎”的意思加以发挥。

2.作者用哪些话概括说明了“迁客骚人”的“悲”和“喜”?这样的写作目的是什么?

登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱皆忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

这样写是为了将这类人的悲喜感情跟“古仁人之心’作对比,引出下文,由写情自然转入议论,突出全文的主旨。

写景

有声有色

有形有味 有动有静

---渔歌互答

郁郁青青、跃金

---岸芷汀兰

---浮光跃金

静影沉璧

句式 骈散结合的句式和对偶句的运用

第五段

内容上

是全文的重心,作者提出自己

的观点,道出超乎两种情境之

上的更高境界是“不以物喜,

不以己悲”,并发出“先天下之

忧而忧,后天下之乐而乐”的

誓言,点明了文章的主旨。表

现了作者的旷达胸襟和政治抱负。

写法上

骈散结合,对偶句工整;以议

论为主,阐明自己的观点;结

尾交待写作时间,与开篇相

照应。

1、表现作者旷达胸襟的句子是:

2、体现“忧国忧民”意思的句子是 :

3、表现作者政治抱负的句子是:

⒈这段文字选自《 》, 作者_______,他是_____(朝代)_____家、_____家。

⒉“或异二者之为”中的“二者”是指( )

A.“迁客骚人”和“商旅”。

B.“淫雨霏霏,连月不开”和“春和景明,波澜不惊”。

C.“去国怀乡……感极而悲者”和“心旷神怡……,其喜洋洋者。”

D.“居庙堂之高”和“处江湖之远”。

岳阳楼记

范仲淹

北宋

政治

文学

C

⒊“是进亦忧,退亦忧”中的“进”和“退”分别指( )

A.“不以物喜”和“不以己悲”。

B.“居庙堂之高”和“处江湖之远”。

C.“忧其君”和“忧其民”。

D.“先天下之忧”和“后天下之乐”。

B

⒋“噫!微斯人,吾谁与归?”句中的“斯人”指的是_______,这种人的忧乐观是_______________,_______________。作者以此鞭策自己并勉励朋友________。

滕子京

古仁人

先天下之忧而忧

后天下之乐而乐

结构图示

岳阳楼记

一.写作缘由

背景:谪守 政通人和 百废具兴

缘由:属予作文以记之

二.巴陵胜状

览物之情

⒈岳阳楼大观:横无际涯,气象万千

览物之情,得无异乎

迁客骚人

览物之情

阴——悲

晴——喜

抒情

三.古仁人之心

不以物喜 不以己悲

先…忧 后…乐(主旨)

议论

⒉

成语:

政通人和 浩浩汤汤

一碧万顷 心旷神怡

气象万千 百废具兴

读完本文后你得到了怎样的启示?

尽管文章中包含了作者的“忠君”思想,

不可避免地带有时代和阶级的局限性,

但他强调心怀天下,忧在天下人之先,

乐在天下人之后,吃苦在前,享乐在后,

在今天仍有借鉴和教育意义。

*

试用简要的语言概括中心思想。

通过对迁客骚人登楼时或悲或

喜的“览物之情”的分析议论,表达

了作者“不以物喜,不以己悲”的阔

达情怀和“先天下之忧而忧,后天下之乐

而乐”政治抱负。

*

本文在表达方式上有何特色?

叙事、写景、抒情和议论紧密结合。

景中有情,情中潜理,理中蕴情。

说说“览物之情,得无异乎”和“古仁人之心,或异二者之为”两句中的“异”字分别指什么内容?

“览物之情,得无异乎”中的“异”是指不同的自然景物引发的“迁客骚人”的“悲”或“喜”两种不同的心境;而“或异二者之为”中的“异”是指不同于以上两种的“不以物喜,不以己悲”的心境。

本文在写法上有什么特点?

1、骈散句结合,对偶句工整,音韵和

谐,使文章琅琅上口,流畅凝练。

2、本文将记叙、议论、描写、抒情表达

方式自然结合,既有对事件本末的交待,

又有对湖光山色的描写,既有精辟的议

论阐释自己观点,又有或喜或悲的抒情。

一千多年前的封建士大夫能吃苦在前,享乐在后,能时时处处忧国忧民,这种闪烁着民族精神的人格力量对我们后人是一种鞭策,是一种教育。回望中华民族几千年灿烂的历史,这样的人物数不胜数。你能从我们学过的古诗文中找出这样的例子吗?

拓展延伸

儒家学说: 修身 齐家 治国 平天下

陆 游: 位卑未敢忘忧国

明朝东林党人:风声雨声读书声,声声入耳。

家事国事天下事,事事关心。

清朝顾炎武: 天下兴亡,匹夫有责。

孙中山: 天下为公

毛泽东: 粪土当年万户侯

周恩来: 为中华之崛起而读书

中国共产党人:解放全人类

拓展延伸读一读 品一品

同课章节目录