7.1 《归园田居其一》 课件—高中语文统编版(2019)上册(35张PPT)

文档属性

| 名称 | 7.1 《归园田居其一》 课件—高中语文统编版(2019)上册(35张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-17 14:10:09 | ||

图片预览

文档简介

金秋时节,到处都能看到盛开的菊花。菊花是中国本土的花卉,种植历史悠久,《礼记?月令》就有“菊有黄华”的记录。屈原在《离骚》中写到:“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。”认为秋菊与木兰一样都是高洁的花草,吃了令人长寿,好及时做成大事、树立美名。人们欣赏菊花,总会想到它是花中四君子之一,总会联想到爱菊的陶渊明。

陶渊明爱菊,与众不同之处,在于他不单看到菊花的药用价值,还注意到了菊花的审美价值,并赋予其人格的意义。陶渊明种了许多菊花,经常采菊入酒。他的《饮酒》其五写到:“秋菊有佳色,浥露掇其英。泛此无忧物,远我遗世情。”认为喝菊花酒不仅能“祛百虑”,还能“制颓龄”,因此,喝酒、作诗成为陶渊明躬耕隐居生活的两大爱好。因为贫穷,有时没有酒喝,陶渊明就光吃菊花解馋,《史书《宋书?隐逸传》还记载了陶渊明九月九日而无酒,在菊丛中久坐;适值江州刺史王弘派人送酒来,他“即便就酌,醉而后归”的故事。而陶渊明洒脱的隐逸生活,更是成为士大夫们梦寐以求的生活境界。今天,我们一起走进他,走进他的田园生活。

归

园

田

居

陶渊明

走近作者

复习提问作者相关知识

陶渊明(365—427),字元亮,一说名潜,字渊明,自号五柳先生,谥号靖节先生。晋浔阳柴桑(今江西九江)人。曾祖父曾官至大司马,到他时已家境没落。少年时代有“大济苍生”的壮志。但是东晋时局动荡,政治黑暗,陶到29岁时才出仕,不久又归隐。后又时隐时仕。在39岁时,为彭泽县令,在官八十余日,逢郡里督邮来县,属吏告诉他应束带接见,他叹道:“我不能为五斗米折腰向乡里小儿!” 即日,他便解职而归,从此过着躬耕自给的田园生活,直到41岁完全弃官归隐。

他是东晋最杰出的诗人。流传至今的诗有125首,他的作品大多写退隐后的生活,表现农村风物,劳动生活,表示对黑暗现实的不满。他的诗情感真实,风格平淡自然,诗味醇厚,语言清新,对后世有很大的影响。开创了田园诗一体,为古典诗歌开辟了一个新的境界.

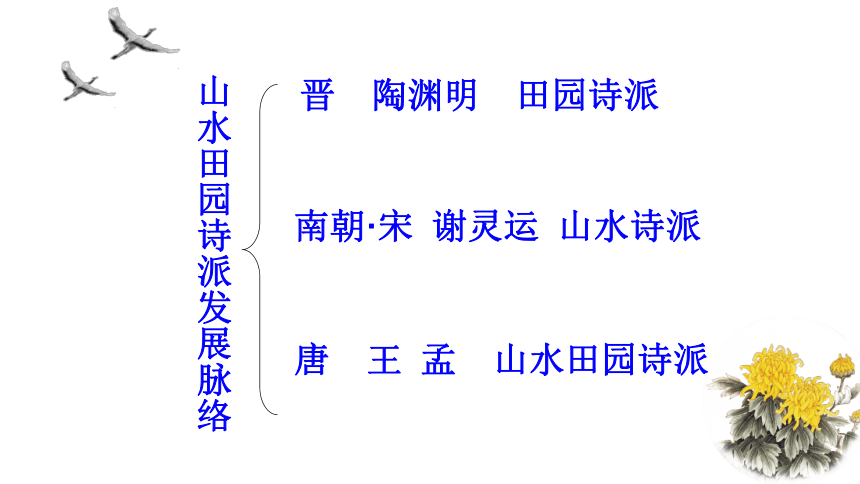

山水田园诗派发展脉络

晋 陶渊明 田园诗派

南朝·宋 谢灵运 山水诗派

唐 王 孟 山水田园诗派

整体感知课文

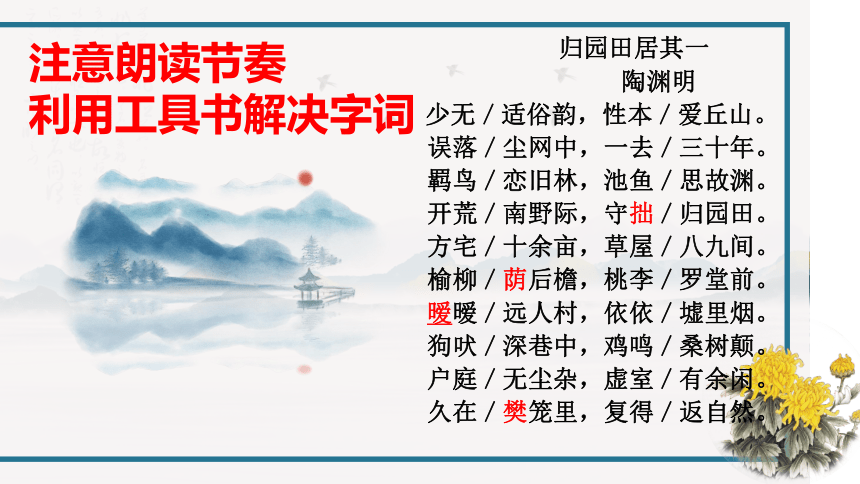

归园田居其一

陶渊明

少无/适俗韵,性本/爱丘山。

误落/尘网中,一去/三十年。

羁鸟/恋旧林,池鱼/思故渊。

开荒/南野际,守拙/归园田。

方宅/十余亩,草屋/八九间。

榆柳/荫后檐,桃李/罗堂前。

暧暧/远人村,依依/墟里烟。

狗吠/深巷中,鸡鸣/桑树颠。

户庭/无尘杂,虚室/有余闲。

久在/樊笼里,复得/返自然。

注意朗读节奏

利用工具书解决字词

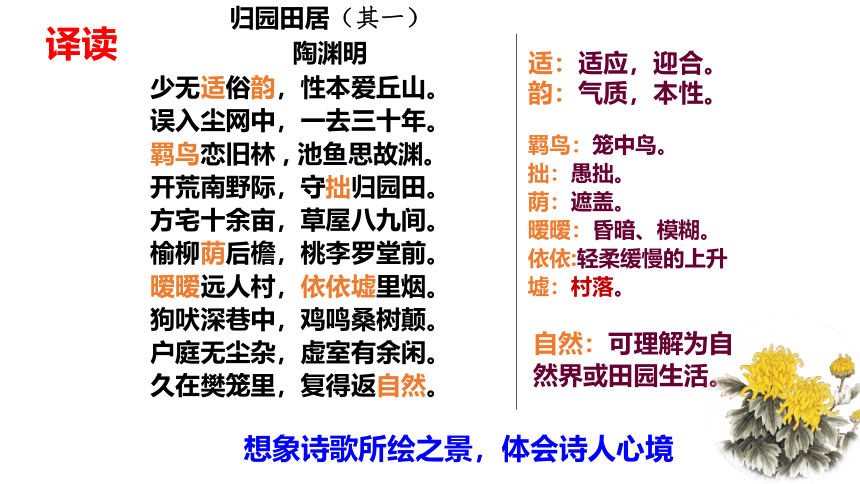

归园田居(其一)

陶渊明

少无适俗韵,性本爱丘山。

误入尘网中,一去三十年。

羁鸟恋旧林 , 池鱼思故渊。

开荒南野际,守拙归园田。

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

户庭无尘杂,虚室有余闲。

久在樊笼里,复得返自然。

适:适应,迎合。

韵:气质,本性。

羁鸟:笼中鸟。

拙:愚拙。

荫:遮盖。

暧暧:昏暗、模糊。

依依:轻柔缓慢的上升

墟:村落。

自然:可理解为自然界或田园生活。

译读

想象诗歌所绘之景,体会诗人心境

品 读

“归园田居”这个标题的题眼是哪个字?

归

从何而归?

为何而归?

归向何处?

归去如何?

从何而归?

官场

尘网、樊笼

表达了作者怎样的感情?

羁鸟、池鱼

自己

对官场生活的厌恶

误入尘网中,一去三十年。

久在樊笼里,复得返自然。

比喻

拟人

作者为什么要回归田园?

(用原文的诗句回答)

少无适俗韵,性本爱丘山

守拙归园田

为何而归?

表达了对田园生活的向往。

既然“性本爱丘山”,“守拙归园田” 陶渊明何以要出仕?

入仕做官,非其本性使然,而是一大失误。“误”既表现了陶渊明的后悔和厌恶之情.

出仕是由于1.生活所迫; 2.少年时代有“大济苍生”的壮志。

东晋末年权力之争剧烈,陶渊明既不愿成为上层统治阶级矛盾斗争的牺牲品,也不愿成为政治野心家争夺的工具,但是仕途生活却将他紧紧束缚在野心家们政治斗争的罗网之中,因此十分痛苦。他不愿同流合污,便受排挤,孤立,他固守清贫,只有选择离开,选择归隐。“一去三十年”实际应该是“十三年”用夸大的数字,说明了时间之长,痛苦之深。

其实这一个“误”字,一误多年又何尝不是带着期望的自投罗网,在几经坎坷,在官场中碰得头破血流,看透了官场卑污之后,一个误落发出了陶渊明无限的人生辛酸。这是人生幡然醒悟后的绝唱,是一位哲人看透世界后的箴言。

所以“归园田”是为了保持自己精神上的自由和独立。

田园有什么独特的景物吸引着陶渊明?用自己的话描述

归向何处?

方宅十余亩, 草屋八九间。

榆柳荫后檐, 桃李罗堂前。

暧暧远人村, 依依墟里烟。

狗吠深巷中, 鸡鸣桑树颠。

陶渊明笔下的田园风光美在哪里?

这里描写的一切,是极为平常的。你看:土地,草房;榆柳,桃李;村庄,炊烟;狗吠,鸡鸣……但正是这些平平常常的事物,在诗人笔下,构成了一幅十分恬静幽美、清新喜人的图画。在这画面上,田园风光以其清淡朴素的、毫无矫揉造作的天然之美,呈现在我们面前,使人悠然神往。这不是有点儿像世外桃源的光景吗?

诗人运用了什么手法表现这种美呢?

看似自然平淡,其实构思安排,颇有精妙。

“十余”、“ 八九”,一般来说,计数不确是乡里人的一种习惯,特殊的说,不也正表现出诗人辞官以后那心境的散适、淡泊。

“方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。”“鸡鸣桑树颠。”是简笔的勾勒的近景,以此显出主人生活的简朴清雅。虽无雕梁画栋却有榆柳的绿荫笼罩于屋后,桃李竞艳于堂前,素淡与绚丽交掩成趣。

“暧暧远人村,依依墟里烟”,这是远景,给人以平静安详的感觉。

从近景转到远景,将一座充满农家风味的茅舍融化到深远的背景之中。画面是很淡很淡,味道却是很浓很浓,令人胸襟开阔、心旷神怡。

——远近结合

这景象太过清静,似乎少一点生气。但诗人没有忘记这一点,听,“狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”一下子,这幅美好的田园画就活起来了。因为这鸡犬之声相闻的动景与静景有机结合,才最富有农村环境的特征,和整个画面也最为和谐统一。

——动静结合

“方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟里烟。”是从视觉角度写。“狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。”是从听觉角度写。

——视听结合

白描原是中国画的一种技法,指描绘人物和花卉时用墨线勾勒物象,不着颜色,称为“单线平涂”法。它源于古代的“白画”。 在文学创作上,“白描”作为一种表现方法,是指用最简练的笔墨,不加烘托,描画出鲜明生动的形象。

细描

也叫工笔描绘法,这原是绘画的一种用笔方法,这种方法讲求工整、?细致、纤毫毕露。借用到写作中,细描是指对描写的事物进行逼真地、细致如微地精雕细刻。

——白描

一切景语皆情语

方宅

草屋

榆柳

桃李

村庄

炊烟

狗吠

鸡鸣

景 语

情 语

恬淡

舒畅

对田园生活的热爱

简朴

清幽 优美 安定 和谐

恬静

——融情于景

诗人描绘的这幅图景,给我们一种怎么样的感觉?

归

恋

厌

弃

田园:

方宅 草屋

榆柳 桃李

村庄 炊烟

狗吠 鸡鸣

官场:

尘网

樊笼

闲适、幽美

归 园 田 居

黑暗

归去如何?

无尘杂、有余闲、久、复

——宁静、闲适、喜悦

从诗中找出蕴涵作者归隐后的情感的诗句和词语。

户庭无尘杂,虚室有余闲。

久在樊笼里,复得返自然。

归

1.从何而归?弃官场

2.为何而归?爱丘山

3.归向何处?归园田

4.归去如何?返自然

诗人归后与归前心情的对比:

?? 归前------无奈、后悔

???归后------愉悦、豁达、释然、返朴归真

表达了诗人厌恶官场,热爱田园生活,追求精神上得自由和独立,及不与世俗同流合污的高洁品格。

有人认为陶渊明的归隐是消极避世,不敢直面现实,不思进取的表现。

有人认为他的归隐是对自我本性的皈依,他在感受自然万物和艰难的躬耕生活中为自己的生命找到了新的意义。

你如何看待陶渊明的归隐田园呢?请谈谈你的看法

叶嘉莹说:“在古今诗人之中,能够直接面对人生的苦难悲哀,而且真正找到了一个解决办法的,只有陶渊明。当然,他也不得不为自己所选择的这条道路付出了劳苦饥寒的代价”。

人的一生就是一舍一得的过程,人的区别也就在于有的人知道舍什么,得什么,什么时候该舍,什么时候该得,有的人却不能,由此,人生的境界也就不同。

扩展阅读

归园田居(二)

野外罕人事,穷巷寡轮鞅。

白日掩荆扉,对酒绝尘想。

时复墟曲人,披草共来往。

相见无杂言,但道桑麻长。

桑麻日已长,我土日已广。

常恐霜霰至,零落同草莽。

归园田居(三)

种豆南山下,草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。

衣沾不足惜,但使愿无违。

归园田居(四)

久去山泽游,浪莽林野娱。

试携子侄辈,披榛步荒墟。

徘徊丘垅间,依依昔人居。

井灶有遗处,桑竹残朽株。

借问采薪者,此人皆焉如。

薪者向我言,死没无复余。

一世弃朝市,此语真不虚。

人生似幻化,终当归空无。

归园田居(五)

怅恨独策还,崎岖历榛曲。

山涧清且浅,遇以濯吾足。

漉我新熟酒,双鸡招近局。

日入室中暗,荆薪代明烛。

欢来苦夕短,已复至天旭。

再 见

陶渊明爱菊,与众不同之处,在于他不单看到菊花的药用价值,还注意到了菊花的审美价值,并赋予其人格的意义。陶渊明种了许多菊花,经常采菊入酒。他的《饮酒》其五写到:“秋菊有佳色,浥露掇其英。泛此无忧物,远我遗世情。”认为喝菊花酒不仅能“祛百虑”,还能“制颓龄”,因此,喝酒、作诗成为陶渊明躬耕隐居生活的两大爱好。因为贫穷,有时没有酒喝,陶渊明就光吃菊花解馋,《史书《宋书?隐逸传》还记载了陶渊明九月九日而无酒,在菊丛中久坐;适值江州刺史王弘派人送酒来,他“即便就酌,醉而后归”的故事。而陶渊明洒脱的隐逸生活,更是成为士大夫们梦寐以求的生活境界。今天,我们一起走进他,走进他的田园生活。

归

园

田

居

陶渊明

走近作者

复习提问作者相关知识

陶渊明(365—427),字元亮,一说名潜,字渊明,自号五柳先生,谥号靖节先生。晋浔阳柴桑(今江西九江)人。曾祖父曾官至大司马,到他时已家境没落。少年时代有“大济苍生”的壮志。但是东晋时局动荡,政治黑暗,陶到29岁时才出仕,不久又归隐。后又时隐时仕。在39岁时,为彭泽县令,在官八十余日,逢郡里督邮来县,属吏告诉他应束带接见,他叹道:“我不能为五斗米折腰向乡里小儿!” 即日,他便解职而归,从此过着躬耕自给的田园生活,直到41岁完全弃官归隐。

他是东晋最杰出的诗人。流传至今的诗有125首,他的作品大多写退隐后的生活,表现农村风物,劳动生活,表示对黑暗现实的不满。他的诗情感真实,风格平淡自然,诗味醇厚,语言清新,对后世有很大的影响。开创了田园诗一体,为古典诗歌开辟了一个新的境界.

山水田园诗派发展脉络

晋 陶渊明 田园诗派

南朝·宋 谢灵运 山水诗派

唐 王 孟 山水田园诗派

整体感知课文

归园田居其一

陶渊明

少无/适俗韵,性本/爱丘山。

误落/尘网中,一去/三十年。

羁鸟/恋旧林,池鱼/思故渊。

开荒/南野际,守拙/归园田。

方宅/十余亩,草屋/八九间。

榆柳/荫后檐,桃李/罗堂前。

暧暧/远人村,依依/墟里烟。

狗吠/深巷中,鸡鸣/桑树颠。

户庭/无尘杂,虚室/有余闲。

久在/樊笼里,复得/返自然。

注意朗读节奏

利用工具书解决字词

归园田居(其一)

陶渊明

少无适俗韵,性本爱丘山。

误入尘网中,一去三十年。

羁鸟恋旧林 , 池鱼思故渊。

开荒南野际,守拙归园田。

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

户庭无尘杂,虚室有余闲。

久在樊笼里,复得返自然。

适:适应,迎合。

韵:气质,本性。

羁鸟:笼中鸟。

拙:愚拙。

荫:遮盖。

暧暧:昏暗、模糊。

依依:轻柔缓慢的上升

墟:村落。

自然:可理解为自然界或田园生活。

译读

想象诗歌所绘之景,体会诗人心境

品 读

“归园田居”这个标题的题眼是哪个字?

归

从何而归?

为何而归?

归向何处?

归去如何?

从何而归?

官场

尘网、樊笼

表达了作者怎样的感情?

羁鸟、池鱼

自己

对官场生活的厌恶

误入尘网中,一去三十年。

久在樊笼里,复得返自然。

比喻

拟人

作者为什么要回归田园?

(用原文的诗句回答)

少无适俗韵,性本爱丘山

守拙归园田

为何而归?

表达了对田园生活的向往。

既然“性本爱丘山”,“守拙归园田” 陶渊明何以要出仕?

入仕做官,非其本性使然,而是一大失误。“误”既表现了陶渊明的后悔和厌恶之情.

出仕是由于1.生活所迫; 2.少年时代有“大济苍生”的壮志。

东晋末年权力之争剧烈,陶渊明既不愿成为上层统治阶级矛盾斗争的牺牲品,也不愿成为政治野心家争夺的工具,但是仕途生活却将他紧紧束缚在野心家们政治斗争的罗网之中,因此十分痛苦。他不愿同流合污,便受排挤,孤立,他固守清贫,只有选择离开,选择归隐。“一去三十年”实际应该是“十三年”用夸大的数字,说明了时间之长,痛苦之深。

其实这一个“误”字,一误多年又何尝不是带着期望的自投罗网,在几经坎坷,在官场中碰得头破血流,看透了官场卑污之后,一个误落发出了陶渊明无限的人生辛酸。这是人生幡然醒悟后的绝唱,是一位哲人看透世界后的箴言。

所以“归园田”是为了保持自己精神上的自由和独立。

田园有什么独特的景物吸引着陶渊明?用自己的话描述

归向何处?

方宅十余亩, 草屋八九间。

榆柳荫后檐, 桃李罗堂前。

暧暧远人村, 依依墟里烟。

狗吠深巷中, 鸡鸣桑树颠。

陶渊明笔下的田园风光美在哪里?

这里描写的一切,是极为平常的。你看:土地,草房;榆柳,桃李;村庄,炊烟;狗吠,鸡鸣……但正是这些平平常常的事物,在诗人笔下,构成了一幅十分恬静幽美、清新喜人的图画。在这画面上,田园风光以其清淡朴素的、毫无矫揉造作的天然之美,呈现在我们面前,使人悠然神往。这不是有点儿像世外桃源的光景吗?

诗人运用了什么手法表现这种美呢?

看似自然平淡,其实构思安排,颇有精妙。

“十余”、“ 八九”,一般来说,计数不确是乡里人的一种习惯,特殊的说,不也正表现出诗人辞官以后那心境的散适、淡泊。

“方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。”“鸡鸣桑树颠。”是简笔的勾勒的近景,以此显出主人生活的简朴清雅。虽无雕梁画栋却有榆柳的绿荫笼罩于屋后,桃李竞艳于堂前,素淡与绚丽交掩成趣。

“暧暧远人村,依依墟里烟”,这是远景,给人以平静安详的感觉。

从近景转到远景,将一座充满农家风味的茅舍融化到深远的背景之中。画面是很淡很淡,味道却是很浓很浓,令人胸襟开阔、心旷神怡。

——远近结合

这景象太过清静,似乎少一点生气。但诗人没有忘记这一点,听,“狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”一下子,这幅美好的田园画就活起来了。因为这鸡犬之声相闻的动景与静景有机结合,才最富有农村环境的特征,和整个画面也最为和谐统一。

——动静结合

“方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟里烟。”是从视觉角度写。“狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。”是从听觉角度写。

——视听结合

白描原是中国画的一种技法,指描绘人物和花卉时用墨线勾勒物象,不着颜色,称为“单线平涂”法。它源于古代的“白画”。 在文学创作上,“白描”作为一种表现方法,是指用最简练的笔墨,不加烘托,描画出鲜明生动的形象。

细描

也叫工笔描绘法,这原是绘画的一种用笔方法,这种方法讲求工整、?细致、纤毫毕露。借用到写作中,细描是指对描写的事物进行逼真地、细致如微地精雕细刻。

——白描

一切景语皆情语

方宅

草屋

榆柳

桃李

村庄

炊烟

狗吠

鸡鸣

景 语

情 语

恬淡

舒畅

对田园生活的热爱

简朴

清幽 优美 安定 和谐

恬静

——融情于景

诗人描绘的这幅图景,给我们一种怎么样的感觉?

归

恋

厌

弃

田园:

方宅 草屋

榆柳 桃李

村庄 炊烟

狗吠 鸡鸣

官场:

尘网

樊笼

闲适、幽美

归 园 田 居

黑暗

归去如何?

无尘杂、有余闲、久、复

——宁静、闲适、喜悦

从诗中找出蕴涵作者归隐后的情感的诗句和词语。

户庭无尘杂,虚室有余闲。

久在樊笼里,复得返自然。

归

1.从何而归?弃官场

2.为何而归?爱丘山

3.归向何处?归园田

4.归去如何?返自然

诗人归后与归前心情的对比:

?? 归前------无奈、后悔

???归后------愉悦、豁达、释然、返朴归真

表达了诗人厌恶官场,热爱田园生活,追求精神上得自由和独立,及不与世俗同流合污的高洁品格。

有人认为陶渊明的归隐是消极避世,不敢直面现实,不思进取的表现。

有人认为他的归隐是对自我本性的皈依,他在感受自然万物和艰难的躬耕生活中为自己的生命找到了新的意义。

你如何看待陶渊明的归隐田园呢?请谈谈你的看法

叶嘉莹说:“在古今诗人之中,能够直接面对人生的苦难悲哀,而且真正找到了一个解决办法的,只有陶渊明。当然,他也不得不为自己所选择的这条道路付出了劳苦饥寒的代价”。

人的一生就是一舍一得的过程,人的区别也就在于有的人知道舍什么,得什么,什么时候该舍,什么时候该得,有的人却不能,由此,人生的境界也就不同。

扩展阅读

归园田居(二)

野外罕人事,穷巷寡轮鞅。

白日掩荆扉,对酒绝尘想。

时复墟曲人,披草共来往。

相见无杂言,但道桑麻长。

桑麻日已长,我土日已广。

常恐霜霰至,零落同草莽。

归园田居(三)

种豆南山下,草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。

衣沾不足惜,但使愿无违。

归园田居(四)

久去山泽游,浪莽林野娱。

试携子侄辈,披榛步荒墟。

徘徊丘垅间,依依昔人居。

井灶有遗处,桑竹残朽株。

借问采薪者,此人皆焉如。

薪者向我言,死没无复余。

一世弃朝市,此语真不虚。

人生似幻化,终当归空无。

归园田居(五)

怅恨独策还,崎岖历榛曲。

山涧清且浅,遇以濯吾足。

漉我新熟酒,双鸡招近局。

日入室中暗,荆薪代明烛。

欢来苦夕短,已复至天旭。

再 见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读