3回忆鲁迅先生课件—2020-2021学年七年级语文下册部编版(16张PPT)

文档属性

| 名称 | 3回忆鲁迅先生课件—2020-2021学年七年级语文下册部编版(16张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-17 16:05:17 | ||

图片预览

文档简介

回忆鲁迅先生

萧红

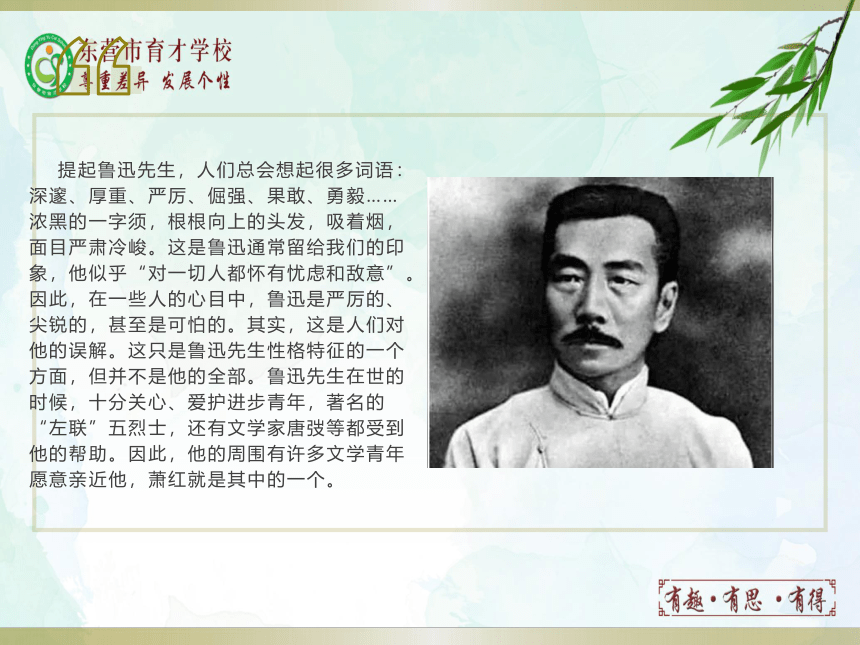

提起鲁迅先生,人们总会想起很多词语:深邃、厚重、严厉、倔强、果敢、勇毅……浓黑的一字须,根根向上的头发,吸着烟,面目严肃冷峻。这是鲁迅通常留给我们的印象,他似乎“对一切人都怀有忧虑和敌意”。因此,在一些人的心目中,鲁迅是严厉的、尖锐的,甚至是可怕的。其实,这是人们对他的误解。这只是鲁迅先生性格特征的一个方面,但并不是他的全部。鲁迅先生在世的时候,十分关心、爱护进步青年,著名的“左联”五烈士,还有文学家唐弢等都受到他的帮助。因此,他的周围有许多文学青年愿意亲近他,萧红就是其中的一个。

萧红

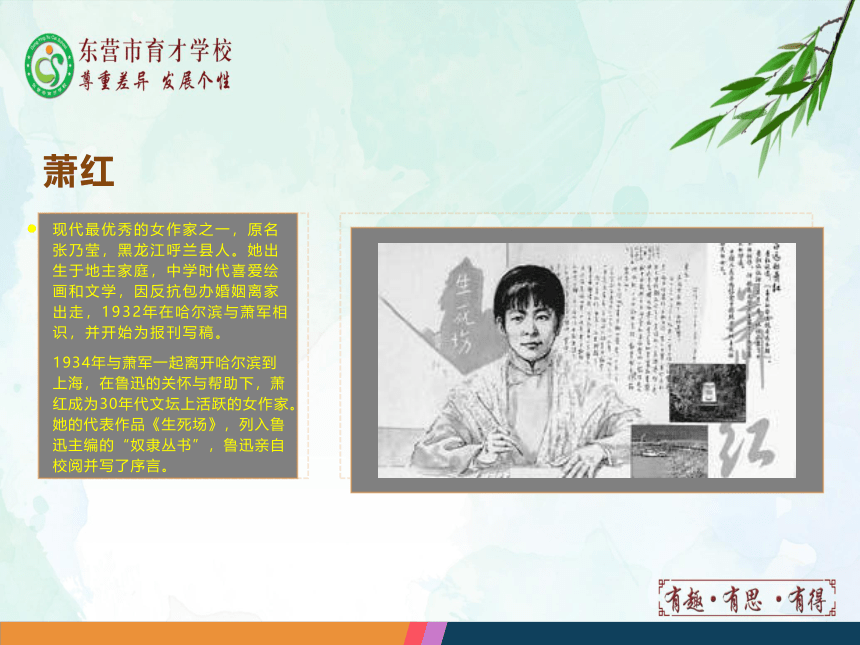

现代最优秀的女作家之一,原名张乃莹,黑龙江呼兰县人。她出生于地主家庭,中学时代喜爱绘画和文学,因反抗包办婚姻离家出走,1932年在哈尔滨与萧军相识,并开始为报刊写稿。

1934年与萧军一起离开哈尔滨到上海,在鲁迅的关怀与帮助下,萧红成为30年代文坛上活跃的女作家。她的代表作品《生死场》,列入鲁迅主编的“奴隶丛书”,鲁迅亲自校阅并写了序言。

1934年(民国二十三年)11月,萧红、萧军与作家张梅林离开青岛抵达上海。在上海,萧红、萧军经常到鲁迅家做客,向鲁迅请教。鲁迅特意将两人介绍给茅盾、叶紫、胡风等左翼作家。这些人后来都成为萧红的好朋友,对她的创作和生活产生一定影响。鲁迅和许广平不但在创作上指点他们,还十分关心他们的生活。不久,萧红、萧军、叶紫在鲁迅的支持下结成“奴隶社”。得遇鲁迅,是她生命中最大的幸运与福祉,这一份幸运与福祉,使她年轻的生命得以焕发炫目的光芒,成为现代文坛天空中一道亮丽的虹彩.本文写于鲁迅逝世三年后,小红从悲痛中振作起来,陆续出版和发表了《回忆鲁迅先生》《呼兰河传》等作品。

写作背景

给下列红色字字注音。

舀( ) 轻捷( ) 校对( )

藤躺椅( ) 抹杀( ) 调羹( ) 绞肉机( ) 悠然( ) 喘着( )

腻( ) 摘掉( ) 阖一阖眼睛( )

揩( ) 疙瘩( ) 深恶痛绝( )

yǎo

jié

jiào

téng

mǒ

tiáo gēng

jiǎo

yōu

chuǎn

nì

zhāi

hé

kāi

gē da

wù

自读课文,感知文意

文中的鲁迅留给你的总体印象是怎样的?

本文写了鲁迅先生哪些方面的事迹,表现了他什么样的品质?

1.神情姿态

2.对待他人

3.对待工作

4.生活习惯

鲁迅先生的笑声是明朗的,是从心里的欢喜。若有人说了什么可笑的话,鲁迅先生笑得连烟卷都拿不住了,常常是笑得咳嗽起来。

乐观爽朗、平易近人

鲁迅先生走路很轻捷,尤其使人记得清楚的,是他刚抓起帽子来往头上一扣,同时左腿就伸出去了,仿佛不顾一切地走去。

干练、敏捷的性格特征和不顾一切、勇往直前的坚毅精神

神情姿态

对待他人

1.青年人写信,写得太草率,鲁迅先生是深恶痛绝之的。……“但他还是展读着每封由不同角落里投来的青年的信,眼睛不济时,便戴起眼镜来看,常常看到夜里很深的时光。

2.鲁迅先生嘱咐许先生一定让坐小汽车回去,并且一定嘱咐许先生付钱。

3.鲁迅先生很喜欢北方饭……而我做得又不好,可是鲁迅还是在饭桌上举着筷子问许先生:“我再吃几个吗?”

4.夜里去看电影,施高塔路的汽车房只有一辆车,鲁迅先生一定不坐,一定让我们坐……看完了电影出来,又只叫到一部汽车,鲁迅先生又一定不肯坐,让周建人先生的全家坐着先走了。……和一个乡下的安静老人一样。

5.他从那圆转椅上转过来了,向着我,还微微站起了一点。

“好久不见,好久不见。”一边说着一边向我点头。

6.从下午两三点钟起,陪到夜里十二点,这么长的时间,鲁迅先生都是坐在藤躺椅上……

关心朋友、待人热情

对“我”的肯定和鼓励,对妻子的尊重与爱

对青年人的关心、负责和辛勤培植

为他人着想、安静、平和的心态

待人热情、平易近人幽默随和

耐心与热情

对待工作

1.客人一走,已经是下半夜了,本来已经是睡觉的时候了,可是鲁迅先生正要开始工作。

人家都起来了,鲁迅先生才睡下。

2.鲁迅先生感到自己的身体不好,就更没有时间注意身体,所以要多做,赶快做。

鲁迅先生知道自己的健康不成了,工作的时间没有几年了,死了是不要紧的,只要留给人类更多,鲁迅先生就是这样。

3.“许先生说鸡鸣的时候,鲁迅先生还是坐着……鲁迅先生的背影不像夜里那样黑大。”

“鲁迅先生背影是灰黑色的,仍旧坐在那里。”

夜以继日、勤奋工作

为工作鞠躬尽瘁,死而后已的精神

时间之长,工作之辛劳。

对待生活

1.鲁迅先生的休息,不听留声机,不出去散步,也不倒在床上睡觉,鲁迅先生自己说:

“坐在椅子上翻一翻书就是休息了。”

2.鲁迅先生的原稿,在拉都路一家炸油条的那里用着包油条,我得到了一张,是译《死魂灵》的原稿,写信告诉了鲁迅先生,鲁迅先生不以为稀奇。

鲁迅先生出书的校样,都用来揩桌子,或做什么的。

3.“他说不新鲜,一定也有他的道理,不加以查看就抹杀是不对的。”

许先生说:“周先生的做人,真是我们学不了的。哪怕一点点小事。”

4.鲁迅先生包一个纸包也要包到整整齐齐,他常常把要寄出的书,从许先生手里拿过来自己包。许先生本来包得多么好,而鲁迅先生还要亲自动手。

勤奋、珍惜时间

谦逊、淡泊功利

务实的精神和严谨的生活态度、实事求是的精神

对小事认真、一丝不苟

在作者眼中,鲁迅是一个怎么样的人?

作者眼中的鲁迅是一个开朗、热诚,关心青年,关爱家人,矢志创作,珍惜时间,热爱生活,博爱苍生的伟大而又平凡的人。

本文除了写鲁迅之外,还写了其他什么人?写这些人有什么作用?作用一样吗?

还写了“我”、海婴、许广平。写他们的作用,是从侧面烘托鲁迅,起到烘云托月的效果。写“我”的亲见、亲闻,一是使所叙之事更为真实,二是使情感的抒发更有感人的力量。写海婴,主要是通过海婴的年少无知,童言无忌,从侧面表现鲁迅对孩子的慈爱。写许广平主要通过她的言行,衬托鲁迅先生的辛劳、乐观、坚强。

本文作者用女性独有的敏锐目光悉心观察,捕捉到了鲁迅先生许多灵动传神的生活细节,展示了鲁迅先生的个性特点和精神魅力,抒发了作者对鲁迅先生的怀念和敬仰之情。

作者用极为简洁的语言记录了鲁迅先生生活的细节 ,表达了对鲁迅先生什么样的感情?

据说当年有友人看了萧红的这篇文章后,不屑地评价说:“这也值得写?这有什么好写的?”但就是这样一篇之间没有太强的逻辑关系,甚至略显琐碎的文字,却成为描写鲁迅先生的经典。这与我们通常了解的作为“民族魂”的鲁迅是否背离?请简述理由。

不背离。长久以来,鲁迅先生在我们眼中的形象定格于“民族的伟人”“圣人”。我们总是将他一味抬高,仿佛他的一言一行都饱含深意,生活中的每一个细节,都要从事关民族和人民利益的高度去考量,这样一来,鲁迅先生人格的丰富性就被削弱和破坏了,他的许多真实的人生经历反而没法解释了。这实际上是对鲁迅形象的歪曲。而本文写鲁迅先生工作、生活的琐事,于细微处还原他的本真,体现了鲁迅和我们一样也是拥有喜怒哀乐的普通人,让我们看到了一个真实的、富有人情味的、生活化的鲁迅形象,让人觉得可亲可敬,有助于读者了解真实的鲁迅,不会影响他的高大形象。

萧红

提起鲁迅先生,人们总会想起很多词语:深邃、厚重、严厉、倔强、果敢、勇毅……浓黑的一字须,根根向上的头发,吸着烟,面目严肃冷峻。这是鲁迅通常留给我们的印象,他似乎“对一切人都怀有忧虑和敌意”。因此,在一些人的心目中,鲁迅是严厉的、尖锐的,甚至是可怕的。其实,这是人们对他的误解。这只是鲁迅先生性格特征的一个方面,但并不是他的全部。鲁迅先生在世的时候,十分关心、爱护进步青年,著名的“左联”五烈士,还有文学家唐弢等都受到他的帮助。因此,他的周围有许多文学青年愿意亲近他,萧红就是其中的一个。

萧红

现代最优秀的女作家之一,原名张乃莹,黑龙江呼兰县人。她出生于地主家庭,中学时代喜爱绘画和文学,因反抗包办婚姻离家出走,1932年在哈尔滨与萧军相识,并开始为报刊写稿。

1934年与萧军一起离开哈尔滨到上海,在鲁迅的关怀与帮助下,萧红成为30年代文坛上活跃的女作家。她的代表作品《生死场》,列入鲁迅主编的“奴隶丛书”,鲁迅亲自校阅并写了序言。

1934年(民国二十三年)11月,萧红、萧军与作家张梅林离开青岛抵达上海。在上海,萧红、萧军经常到鲁迅家做客,向鲁迅请教。鲁迅特意将两人介绍给茅盾、叶紫、胡风等左翼作家。这些人后来都成为萧红的好朋友,对她的创作和生活产生一定影响。鲁迅和许广平不但在创作上指点他们,还十分关心他们的生活。不久,萧红、萧军、叶紫在鲁迅的支持下结成“奴隶社”。得遇鲁迅,是她生命中最大的幸运与福祉,这一份幸运与福祉,使她年轻的生命得以焕发炫目的光芒,成为现代文坛天空中一道亮丽的虹彩.本文写于鲁迅逝世三年后,小红从悲痛中振作起来,陆续出版和发表了《回忆鲁迅先生》《呼兰河传》等作品。

写作背景

给下列红色字字注音。

舀( ) 轻捷( ) 校对( )

藤躺椅( ) 抹杀( ) 调羹( ) 绞肉机( ) 悠然( ) 喘着( )

腻( ) 摘掉( ) 阖一阖眼睛( )

揩( ) 疙瘩( ) 深恶痛绝( )

yǎo

jié

jiào

téng

mǒ

tiáo gēng

jiǎo

yōu

chuǎn

nì

zhāi

hé

kāi

gē da

wù

自读课文,感知文意

文中的鲁迅留给你的总体印象是怎样的?

本文写了鲁迅先生哪些方面的事迹,表现了他什么样的品质?

1.神情姿态

2.对待他人

3.对待工作

4.生活习惯

鲁迅先生的笑声是明朗的,是从心里的欢喜。若有人说了什么可笑的话,鲁迅先生笑得连烟卷都拿不住了,常常是笑得咳嗽起来。

乐观爽朗、平易近人

鲁迅先生走路很轻捷,尤其使人记得清楚的,是他刚抓起帽子来往头上一扣,同时左腿就伸出去了,仿佛不顾一切地走去。

干练、敏捷的性格特征和不顾一切、勇往直前的坚毅精神

神情姿态

对待他人

1.青年人写信,写得太草率,鲁迅先生是深恶痛绝之的。……“但他还是展读着每封由不同角落里投来的青年的信,眼睛不济时,便戴起眼镜来看,常常看到夜里很深的时光。

2.鲁迅先生嘱咐许先生一定让坐小汽车回去,并且一定嘱咐许先生付钱。

3.鲁迅先生很喜欢北方饭……而我做得又不好,可是鲁迅还是在饭桌上举着筷子问许先生:“我再吃几个吗?”

4.夜里去看电影,施高塔路的汽车房只有一辆车,鲁迅先生一定不坐,一定让我们坐……看完了电影出来,又只叫到一部汽车,鲁迅先生又一定不肯坐,让周建人先生的全家坐着先走了。……和一个乡下的安静老人一样。

5.他从那圆转椅上转过来了,向着我,还微微站起了一点。

“好久不见,好久不见。”一边说着一边向我点头。

6.从下午两三点钟起,陪到夜里十二点,这么长的时间,鲁迅先生都是坐在藤躺椅上……

关心朋友、待人热情

对“我”的肯定和鼓励,对妻子的尊重与爱

对青年人的关心、负责和辛勤培植

为他人着想、安静、平和的心态

待人热情、平易近人幽默随和

耐心与热情

对待工作

1.客人一走,已经是下半夜了,本来已经是睡觉的时候了,可是鲁迅先生正要开始工作。

人家都起来了,鲁迅先生才睡下。

2.鲁迅先生感到自己的身体不好,就更没有时间注意身体,所以要多做,赶快做。

鲁迅先生知道自己的健康不成了,工作的时间没有几年了,死了是不要紧的,只要留给人类更多,鲁迅先生就是这样。

3.“许先生说鸡鸣的时候,鲁迅先生还是坐着……鲁迅先生的背影不像夜里那样黑大。”

“鲁迅先生背影是灰黑色的,仍旧坐在那里。”

夜以继日、勤奋工作

为工作鞠躬尽瘁,死而后已的精神

时间之长,工作之辛劳。

对待生活

1.鲁迅先生的休息,不听留声机,不出去散步,也不倒在床上睡觉,鲁迅先生自己说:

“坐在椅子上翻一翻书就是休息了。”

2.鲁迅先生的原稿,在拉都路一家炸油条的那里用着包油条,我得到了一张,是译《死魂灵》的原稿,写信告诉了鲁迅先生,鲁迅先生不以为稀奇。

鲁迅先生出书的校样,都用来揩桌子,或做什么的。

3.“他说不新鲜,一定也有他的道理,不加以查看就抹杀是不对的。”

许先生说:“周先生的做人,真是我们学不了的。哪怕一点点小事。”

4.鲁迅先生包一个纸包也要包到整整齐齐,他常常把要寄出的书,从许先生手里拿过来自己包。许先生本来包得多么好,而鲁迅先生还要亲自动手。

勤奋、珍惜时间

谦逊、淡泊功利

务实的精神和严谨的生活态度、实事求是的精神

对小事认真、一丝不苟

在作者眼中,鲁迅是一个怎么样的人?

作者眼中的鲁迅是一个开朗、热诚,关心青年,关爱家人,矢志创作,珍惜时间,热爱生活,博爱苍生的伟大而又平凡的人。

本文除了写鲁迅之外,还写了其他什么人?写这些人有什么作用?作用一样吗?

还写了“我”、海婴、许广平。写他们的作用,是从侧面烘托鲁迅,起到烘云托月的效果。写“我”的亲见、亲闻,一是使所叙之事更为真实,二是使情感的抒发更有感人的力量。写海婴,主要是通过海婴的年少无知,童言无忌,从侧面表现鲁迅对孩子的慈爱。写许广平主要通过她的言行,衬托鲁迅先生的辛劳、乐观、坚强。

本文作者用女性独有的敏锐目光悉心观察,捕捉到了鲁迅先生许多灵动传神的生活细节,展示了鲁迅先生的个性特点和精神魅力,抒发了作者对鲁迅先生的怀念和敬仰之情。

作者用极为简洁的语言记录了鲁迅先生生活的细节 ,表达了对鲁迅先生什么样的感情?

据说当年有友人看了萧红的这篇文章后,不屑地评价说:“这也值得写?这有什么好写的?”但就是这样一篇之间没有太强的逻辑关系,甚至略显琐碎的文字,却成为描写鲁迅先生的经典。这与我们通常了解的作为“民族魂”的鲁迅是否背离?请简述理由。

不背离。长久以来,鲁迅先生在我们眼中的形象定格于“民族的伟人”“圣人”。我们总是将他一味抬高,仿佛他的一言一行都饱含深意,生活中的每一个细节,都要从事关民族和人民利益的高度去考量,这样一来,鲁迅先生人格的丰富性就被削弱和破坏了,他的许多真实的人生经历反而没法解释了。这实际上是对鲁迅形象的歪曲。而本文写鲁迅先生工作、生活的琐事,于细微处还原他的本真,体现了鲁迅和我们一样也是拥有喜怒哀乐的普通人,让我们看到了一个真实的、富有人情味的、生活化的鲁迅形象,让人觉得可亲可敬,有助于读者了解真实的鲁迅,不会影响他的高大形象。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读