第6课《琵琶行 并序》课件(56张PPT) 2020—2021学年人教版高中语文必修三

文档属性

| 名称 | 第6课《琵琶行 并序》课件(56张PPT) 2020—2021学年人教版高中语文必修三 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 931.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-17 14:53:00 | ||

图片预览

文档简介

小故事:

白居易从小刻苦学习,白天黑夜地读书作文,顾不上休息,以致于口舌生疮,手肘磨出老茧。苦学使他的文学才华成熟较早。据传在长安时,曾携带所作诗文去谒见前辈诗人顾况。顾况望着诗卷上“居易”这个陌生的名字,开玩笑说:“长安百物方贵,居大不易!”说着打开看,头一篇《赋得古原草送别》,读到“野火烧不尽,春风吹又生”的句子,大为赞叹道:“有句如此,居天亦不难。”在顾况的推奖下,年轻的诗人开始闻名,不久就名动京城。

本为唐代诗人顾况以白居易的名字开玩笑。后比喻居住在大城市,生活不容易维持。

琵 琶 行

白居易

(并序)

童子解吟长恨曲

胡儿能唱琵琶篇

——唐宣宗

学习目标

1、欣赏诗中运用比喻,形象描写音乐的语言艺术,

2、了解运用环境渲染气氛、烘托人物思想感情的表现方法。

3.认识封建社会造成琵琶女悲凉身世和诗人失意谪居的黑暗现实。

作者简介

白居易,字乐天,晚号香山居士,中唐杰出的现实主义诗人,是新乐府运动的主要倡导者,主张“文章合为时而著,诗歌合为时而作”,强调继承我国古典诗歌的现实主义优良传统。今存诗3000首,代表作有讽喻诗《秦中吟》《新乐府》和叙事诗《长恨歌》、《琵琶行》。 杜甫而后,白居易是我国古代一位杰出的现实主义诗人。 他所生活的七十多年里,正是安史之乱后各种矛盾冲突急剧发展的时期,也正是唐朝走向

衰微的时期。错综复杂的社会现实,在白居易诗中得到了较全面的反映。今存白居易诗近三千首,数量之多在唐代诗人中首屈一指。他的成就,主要表现在两个方面:一是政治讽喻诗;一是以《长恨歌》、《琵琶行》为代表的长篇叙事诗。前者把当时社会病态的症结所在,几乎全部呈露在他的笔底。后者则有着曲折离奇、自具首尾的细致的情节描写,和完整而鲜明的人物形象的塑造。在语言和音调上又显得特别得流畅匀称,优美和谐。这是一种新型的诗,当时号称“千字律诗”,流传极广,正如宣宗李忱所说:“童子解吟长恨曲,胡儿能唱琵琶篇”。著有《白氏长庆集》七十一卷.

他曾将自己的诗分为四类:讽喻、闲适、感伤、杂律。

他本人最得意,价值也最高的是他的讽喻诗。 他的讽喻诗主要包括了两方面的内容:

一、广泛地反映人民的苦难。这其中有同情农民的作品,如《杜陵叟》,也有哀叹妇女命运的悲歌,如《上阳白发人》、《后宫词》等。

二、深刻地揭露统治者的罪恶,如

《卖炭翁》、《红绒毯》等。

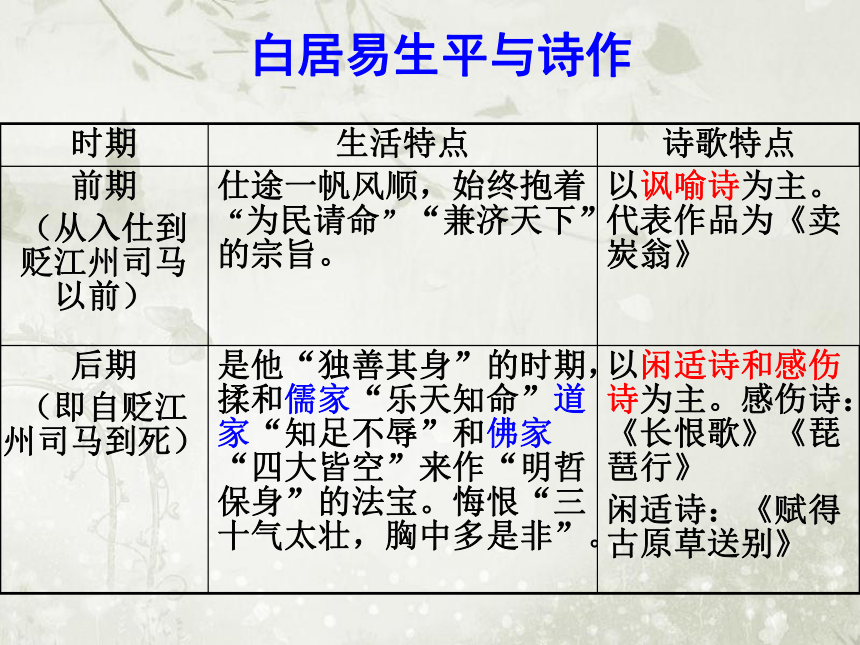

时期

生活特点

诗歌特点

前期

(从入仕到贬江州司马以前)

仕途一帆风顺,始终抱着“为民请命”“兼济天下”的宗旨。

以讽喻诗为主。代表作品为《卖炭翁》

后期

(即自贬江州司马到死)

是他“独善其身”的时期,揉和儒家“乐天知命”道家“知足不辱”和佛家“四大皆空”来作“明哲保身”的法宝。悔恨“三十气太壮,胸中多是非”。

以闲适诗和感伤诗为主。感伤诗:《长恨歌》《琵琶行》

闲适诗:《赋得古原草送别》

白居易生平与诗作

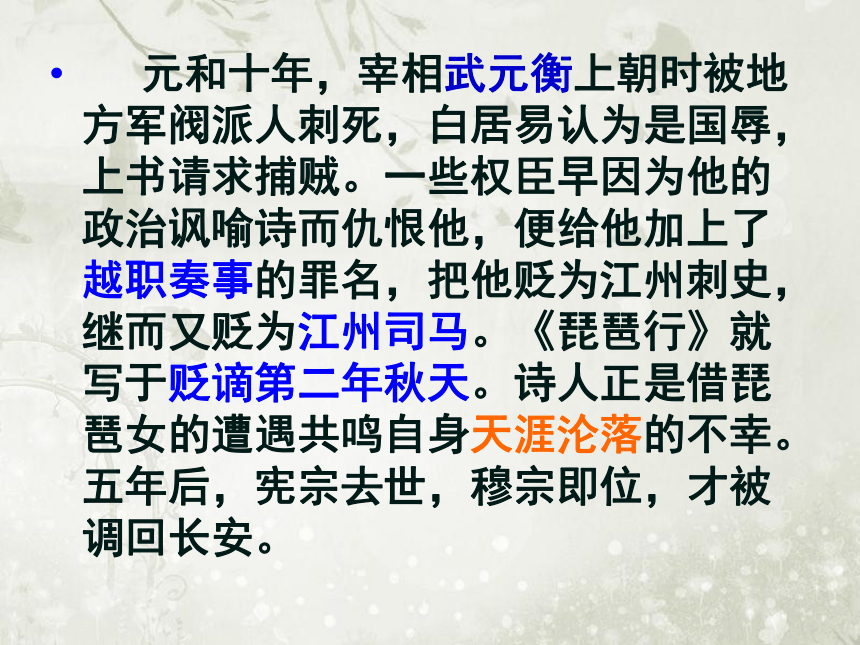

元和十年,宰相武元衡上朝时被地方军阀派人刺死,白居易认为是国辱,上书请求捕贼。一些权臣早因为他的政治讽喻诗而仇恨他,便给他加上了越职奏事的罪名,把他贬为江州刺史,继而又贬为江州司马。《琵琶行》就写于贬谪第二年秋天。诗人正是借琵琶女的遭遇共鸣自身天涯沦落的不幸。五年后,宪宗去世,穆宗即位,才被调回长安。

诗歌名句

1、野火烧不尽,春风吹又生。 《赋得古原草送别》

2、日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。 《忆江南》

3、可怜身上衣正单,心忧炭贱怨天寒。 《卖炭翁》

4、文章合为时而著,歌诗合为事而作。 《与元九书》

5、回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。 《长恨歌》

6、在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。 《长恨歌》

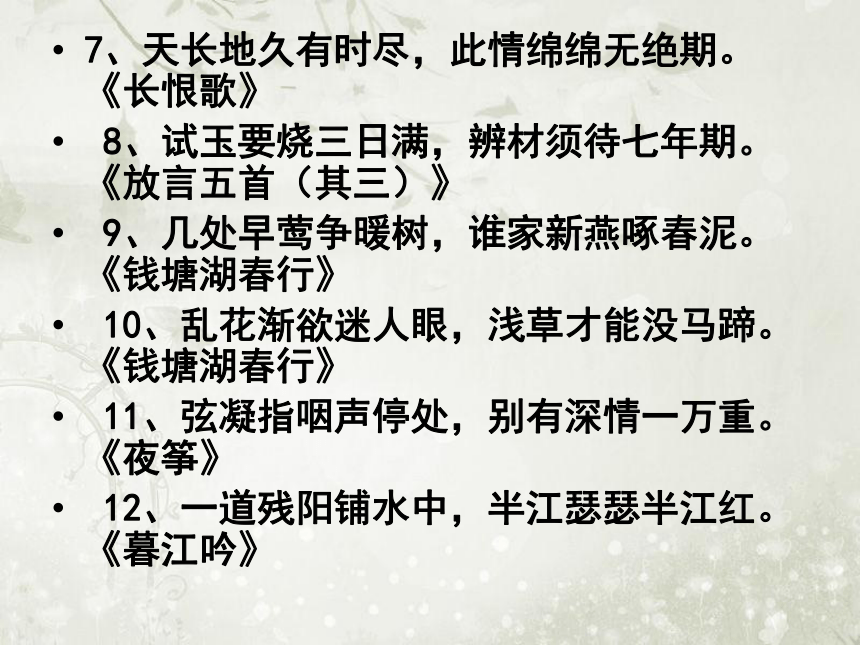

7、天长地久有时尽,此情绵绵无绝期。 《长恨歌》

8、试玉要烧三日满,辨材须待七年期。 《放言五首(其三)》

9、几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。 《钱塘湖春行》

10、乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 《钱塘湖春行》

11、弦凝指咽声停处,别有深情一万重。 《夜筝》

12、一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。 《暮江吟》

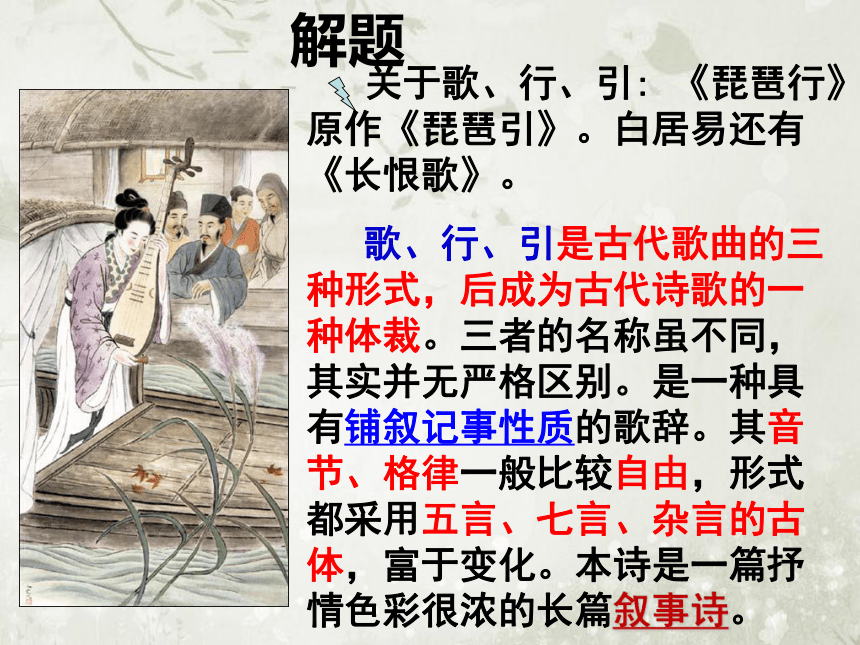

解题

关于歌、行、引: 《琵琶行》原作《琵琶引》。白居易还有《长恨歌》。

歌、行、引是古代歌曲的三种形式,后成为古代诗歌的一种体裁。三者的名称虽不同,其实并无严格区别。是一种具有铺叙记事性质的歌辞。其音节、格律一般比较自由,形式都采用五言、七言、杂言的古体,富于变化。本诗是一篇抒彩很浓的长篇叙事诗。

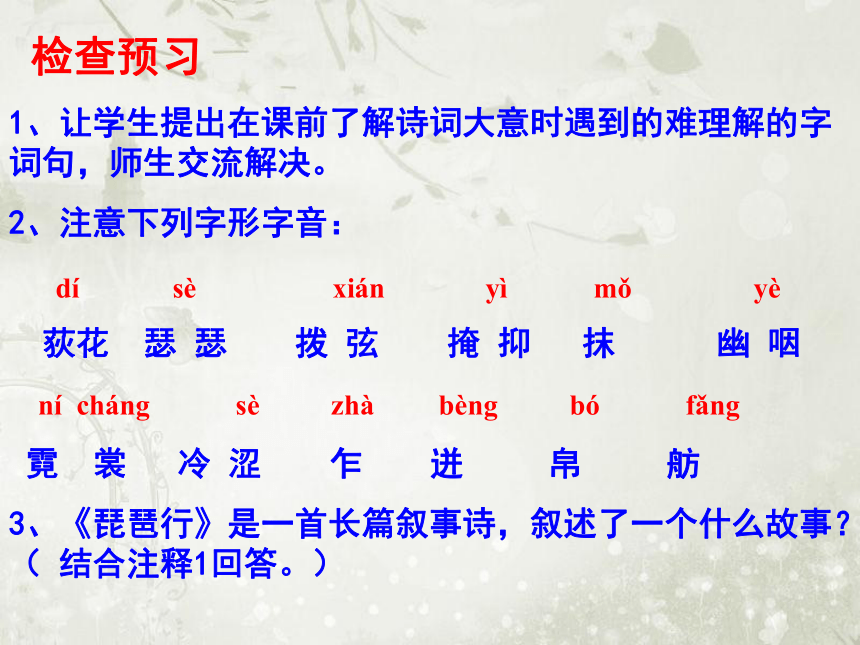

检查预习

1、让学生提出在课前了解诗词大意时遇到的难理解的字词句,师生交流解决。

2、注意下列字形字音:

荻花 瑟 瑟 拨 弦 掩 抑 抹 幽 咽

霓 裳 冷 涩 乍 迸 帛 舫

3、《琵琶行》是一首长篇叙事诗,叙述了一个什么故事?( 结合注释1回答。)

dí sè xián yì mǒ yè

ní cháng sè zhà bèng bó fǎng

通假字

曲终收拨当心画

家在虾蟆陵下住

画通划

虾通蛤

自言本是京城女

一词多义

1.言:

感斯人言

凡六百一十六言

几 ,表不确定的数目,数词

数量,名词

2.数:

使快弹数曲

一曲红绡不知数

话,名词

字,名词

说,动词

3.语:

琵琶声停欲语迟

今夜闻君琵琶语

为君翻作《琵琶行》

写,创作,动词wéi

替、给,介词wèi

4.为:

因为长句

初为《霓裳》后《六幺》

弹奏,动词wéi

说话,回答,动词

曲,名词

5.轻:

轻拢慢捻

哭泣,动词

眼泪,名词

6.泣:

满座重闻皆掩泣

座中泣下谁最多

轻轻

轻视,形容词作动词

商人重利轻别离

7.暗

8.暂

凝绝不通声暂歇

如听仙乐耳暂明

寻声暗问弹者谁

别有幽愁暗恨生

隐藏的

暂时

忽然

悄悄地

因为:

古今异义词

古:两个词,于是创作。

今:表原因的连词。

阑干:

古:参差错杂,纵横散乱。

今:用木、石、钢材制成的拦挡物。

向前:

古:从前、刚才。

今:介词和方位名词构成的两个词。

老大:

古:年龄大。今:兄弟排行第一。

颜色:

古:容颜。今:色彩。

文言句式

介宾短语后置;于,向

介宾短语后置;于,在

省略句,省略谓语

省略句,之,琵琶女

1.尝学琵琶于穆、曹二善才。

2.转徙于江湖间。

3.本(是)长安倡女

4.使(之)快弹数曲

5.送客(于)湓浦口

省略句,于,在

6. 沉吟放拨插(于)弦中。

省略句,于,被

课文分析鉴赏

小序 元和十年,予左迁(降职为)九江郡司马。明年(第二年)秋,送客湓浦口 ,闻舟中夜弹琵琶者,听其音,铮铮然(铿锵悦耳地)有京都声(京城乐曲的声调)。问其人,本长安?倡女(歌女),尝学琵琶于曹穆二善才(?乐师) ,年长(年龄增长)色衰(容颜衰老),委身(嫁给?)为贾人 (商人)妇。??遂(就 )命酒(叫手下人摆酒),使快(畅快)数曲。曲罢(弹完)悯然(忧郁的样子),?自叙少小(年轻)时欢乐事,今漂沦(?漂泊沦落)憔悴,转徙(辗转迁徙?)于江湖间(各地)。予出官(京官外调)二年,恬然(淡泊宁静)自安,感斯人言(被这人的话感动了?),是夕始(才)觉有迁谪意(被贬谪的失意之情?)。 因(于是)为(写)长句(七言诗),歌(作歌)以赠之,凡(共)六百一十六言(字),命(命名)曰(叫 )《琵琶行》。

自读诗前小序,疏通文意。思考:诗前小序有些什么内容?对全诗有何作用?

1、扼要地交代了时间、地点、人物和故事的主要经过。

2、概括了琵琶女的身世,说明了本诗的写作动机。

3、奠定下了全诗凄切伤怀的感情基调。

思考:诗前小序有些什么内容?对全诗有何作用?

全文共五段,概括每段段意。

思考作者一共几次写到弹奏琵琶?写法有什么不一样?(明暗、详略)

朗读,辨思路

1、江头送客闻琵琶

2、江上聆听琵琶曲

3、歌女倾诉身世苦

4、同病相怜伤迁谪

5、重闻琵琶青衫湿

(暗写、略写)

(明写、详写)

(明写、略写)

分析诗歌

1、浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。

2、主人下马客在船,举酒欲饮无管弦 。醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

鉴赏第一段——江头送客闻琵琶

交代故事发生的时间、地点、起因、自然环境,全

诗一开始就笼罩着悲凉的气氛。

互文;借代;写与客人饯别时的凄凉情景。 暗示了作者的失意沦落,秋江月影,更烘托出主客之间相对无言,黯然神伤的心情。

3、忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。

侧面烘托,表现琵琶曲的神奇魅力

1、本段主要写了哪些内容?可分几个层次?

鉴赏第二段——江上聆听琵琶曲

可分为三个层次:

(1)邀见歌女

(2)演奏名曲

(3)听者陶醉

2、 “寻”“问”“移”“添”“回”“开宴”“呼”“唤”等一系列动词,表现了诗人怎样的心理?

3、“欲语迟”、“千呼万唤始出来”“犹抱琵琶半遮面”等描写,精炼而又细腻地表现了琵琶女此时怎样的矛盾复杂的心情?

寻声暗问弹者谁?

琵琶声停欲语迟。

移船相近邀相见,

添酒回灯重开宴。

千呼万唤始出来,

犹抱琵琶半遮面。

1、琵琶女出场

急切

欣喜

矛盾

含羞

第二次演奏:

朗读第二段

4、作者是怎样生动传神地表现音乐的魅力的?

鉴赏第二段——江上聆听琵琶曲

(1)调弦—

大珠小珠落玉盘

(2)自选曲—

弦弦掩抑声声思低眉信手续续弹

(3)名曲演奏—

(《霓裳》《六幺》)

清脆圆润

婉转流畅

转轴拨弦三两声

间关莺语花底滑

冷涩低沉

幽咽泉流冰下难

此时无声胜有声

幽咽暂歇

激越雄壮

银瓶乍破水浆迸铁骑突出刀枪鸣

(4)曲终收拨—

四弦一声如裂帛

(5)悄无声息的环境描写—

侧面烘托

比喻

听觉视觉

动作神态

东船西舫悄无言

古人描写音乐美的词语和句子:

在齐闻韶,三月不知肉味。——《论语·述而》

余音绕梁,三日不绝。——《列子·汤问》

此曲只应天上有,人间哪得几回闻?

——唐·杜甫 《赠花卿》

1、这节诗按时间顺序主要叙写了哪些内容?

鉴赏第三段——歌女自诉身世苦

(1)少年欢乐

(2)晚年沦落

(3)悲苦心境

鉴赏第三段——歌女自诉身世苦

2、请根据诗歌内容找出对比的内容:

少住京城

艺高貌美

门庭若市

昔日欢笑

今在江湖

年长色衰

独守空船

今日辛酸

门庭冷落

琵琶女是一个怎样的形象?

琵琶女是一个才貌双全,但在封建社会中被摧残、被侮辱的歌女形象。琵琶女对自己的凄凉遭遇、对人情冷暖、世态炎凉,表示了积聚已久的愤懑之情,对世人的重色轻才和丈夫的重利寡情提出了强烈控诉。

但是诗人笔下的琵琶女没有认识到昔日卖笑承欢、醉生梦死的生活是一种被摧残的痛苦生涯,相反还抱着追恋、惋惜的态度。她只是悲叹红颜易老、繁花早逝,却没有从自己的不幸遭遇中得到觉醒。

琵琶女的自叙,引起了诗人的强烈共鸣,发出深深的感概——

鉴赏第四段——歌女自诉身世苦

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识

鉴赏第四段——同病相怜伤迁谪

诗人认为自己与琵琶女“同是天涯沦落人”,他们的经历和遭遇“同”在何处?(齐读三四自然段)

“同是天涯沦落人”,作者与琵琶女的相似之处有哪些?

1、一个“本是京城女”,一个“去年辞帝京”,都是从京都长安来到遥远偏僻的江州,举目无亲,知音难觅,倍感凄凉寂寞。

2、一个是名满京都的名艺人,一个是才华横溢的大诗人,都是出类拔萃的人才。

3、一个因年长色衰而嫁商人,一个因直言敢谏而遭贬谪,都有由荣至衰的不幸遭遇,都同样怀着满腹的“幽愁暗恨”,过着冷落凄凉的寂寞生活。

4、两人前程未卜,对未来都怀着深深的忧虑。

琵琶女自诉身世苦

白居易自叹谪居苦

年轻美貌——年长色衰

门庭若市——孤守空船

夕日欢笑——今日辛酸

夜梦往事——孤寂伤感

年轻时

年老时

起对比反衬作用

被贬江洲

病卧浔阳

本是京城女

去年辞帝京

名满京都的艺人

才华横溢的诗人

因年长色衰而嫁商人

因直言进谏而遭贬谪

忧愁暗恨

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!

琵琶女重新弹奏,诗人为之泪下。

感我此言良久立,却坐促弦弦转急。(写琵琶女对诗人自述的反应,包含了非常复杂的感情,有对诗人不幸遭遇的同情,也有得到诗人的同情,受到尊重的知遇之感,所以满腔激情通过琵琶声自然流露。 )

凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。( “皆掩泣”比前“悄无言”程度更深,表现大家对两个不幸者的深切同情。 )座中泣下谁最多,江州司马青衫湿。(用设问句表现自己伤感程度之深,全诗在哀怨之情达到顶峰时突然收束,给读者留下充分的回味余地 )

座中泣下谁最多?江州司马青衫湿———“?男儿有泪不轻弹,只因未到伤心处。”白居易为何在一个素不相识的琵琶女面前泪洒青衫?你能明白诗人泪洒青衫的原因吗??

? ?①分别的感伤,送别友人,前途渺茫,思之感伤;

? ?②风物的感伤,湓浦江口,风清月寒,枫叶飘零,荻花飘飞,睹物伤怀;

? ?③赏曲的感伤,琵琶女愤激幽怨的曲调引发了诗人的情感共鸣;

? ? ④听诉的感伤,琵琶女悲剧命运激起了诗人深深的怜悯;

? ? ⑤自我的感伤,诗人早年,才华横溢,誉满天下,今朝沦落,孤独幽怨。

鉴赏第五段——同病相怜伤迁谪

秋江夜送客

月夜听琵琶

月夜弹琵琶

东船西舫悄无言

凄凉话身世

我闻琵琶已叹息

自言本是京城女……

梦啼妆泪红阑干

同是天涯沦落人 相逢何必曾相识

为君翻作琵琶行

却坐促弦弦转急

满座重闻皆叹息

琵琶女三次演奏示意图:

第一次(暗写):诗人送客闻琴

“醉不成欢惨将别”(暗示沦落)

“主人忘归客不发”(侧面烘托琴技)

第二次(明写):

彼此相见,琵琶女演奏《霓裳》《六幺》(详写)

琵琶女自叙身世

诗人述“迁谪意”

“同是天涯沦落人”(点明主旨)

第三次(明写):

“感我此言”“却坐促弦”(略写)

“江州司马青衫湿”(侧面烘托)

(照应)

思考 :诗中几次写到琵琶女的演奏?每一次诗人是如何描写的?

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。

主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。

环境描写:

渲染悲凉气氛, 奠定全诗基调。

(互 文)

江头送客闻琵琶

第一次演奏:

朗读第一段

“惨”!(离愁、沦落)

侧面烘托:音乐的美

琵琶女:寂寞 诗人、客人:离愁(惨将别)

转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

弦弦掩抑声声思,似诉平生不得意。低眉信手续续弹,说尽心中无限事。

轻拢慢捻抹复挑,初为霓裳后六幺。大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。

曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

琵琶女第二次演奏

序曲

第一

乐曲

第二

乐曲

第三

乐曲

曲终

倾诉悲情。

急切愉快。

幽愁暗恨。

激越雄壮。

曲终收拨。

音乐是抽象的,它有声无形,缥缈难以捕捉。白居易的《琵琶行》可谓描写音乐的极品,诗人运用比喻的修辞手法把无形的音乐形象化了。在第二次的音乐描写中,共有九处比喻,你能找完整吗?

比喻句

音乐

幽细

戛然而止

激越雄壮

繁密(粗重)

清脆圆润

低沉停顿

宛转流利

激越雄壮

低沉入微

大弦嘈嘈如急雨

小弦切切如私语

大珠小珠落玉盘

间关莺语花底滑

幽咽泉流冰下难

银瓶乍破水浆迸

铁骑突出刀枪鸣

四弦一声如裂帛

冰泉冷涩弦凝绝

转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。低眉信手续续弹,说尽心中无限事。

轻拢慢捻抹复挑,初为霓裳后六幺。大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。

冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

总结琵琶女的第二次演奏

一:大量运用比喻。

二:叠词摹声

三:叙议结合,曲中带情, 妙语点睛。

四:正面、侧面结合

重闻琵琶青衫湿

第三次演奏:

感我此言良久立,却坐促弦弦转急。

凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。

满座皆泣

诗 人:重闻琵琶青衫湿

琵琶女:却坐促弦弦转急

谁解青衫泪 ?

诗人为何在一个素不相识的琵琶女面前泪洒青衫呢?

男儿有泪不轻弹,只因未到伤心时。

伤 女

“我闻琵琶已叹息,又闻此语重卿卿。”

琵琶女愤激幽怨的曲调引发诗人情感的共鸣,在听了琵琶女的苦楚身世的倾诉后,更是激起诗人深深的怜悯。

音 乐 和 情 感 的 交 融

伤 己

诗人才华横溢,誉满天下,然而今朝沦落,幽愁悲愤;再加上朋友一别,更感孤寂难耐。

音 乐 和 情 感 的 交 融

人悲,己怜

伤人,伤己,两重感伤交融一体,积累沉淀,诗人怎不悲怆满怀,泪洒青衫?这“泪”,既是诗人对被压迫妇女的同情与尊重,又是对当时社会的控诉。

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识

音 乐 和 情 感 的 交 融

讨论:这首诗是如何表现乐声美妙的?

1、以声喻声,声中有情,声中有形。用一连串比喻(博喻)来描写虚渺飘忽,过耳即逝的无形的音乐,不仅以读者熟悉的种种声音来形容读者比较生疏的琵琶声,还使读者在闻其声的同时能见其形 ,激发读者的联想和想象。

2、直接妙语点睛,通过对乐声的描写评价来揭示乐曲的无穷含蕴。

3、通过听者的反应间接表现乐声的美妙,用景物烘托乐声的感染力。

本诗描写音乐的技巧:

1、比喻

2、叠音词

3、对比

4、动静结合

5、听者的反应

6、正面衬托

7、环境烘托

《琵琶行》写道:“转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。低眉信手续续弹,说尽心中无限事。”又写道:“别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。”音乐是用来抒发感情的。奏曲的能手,能够通过演奏表达自己的哀愁或欢乐。听曲的行家,也能够从曲调中领会到奏曲者的情思,受到感染。倘若听曲者和奏曲者有同样的心情,那感受会是很强烈的。白居易真不愧为听曲的行家,于琵琶未成曲调时已经感到弦声饱含感情,于演奏的过程中又听出琵琶女有无限心事,于演奏终结时更听到了弦外之音,听到了于无声处表露的哀愁。

成语“高山流水”,

比喻知己或知音,

也比喻音乐优美。

知音

春秋时代,有个叫俞伯牙的人,精通音律,琴艺高超是当时著名的琴师。一夜伯牙乘船游览。面对清风明月,他思绪万千,于是又弹起琴来,琴声悠扬,渐入佳境。忽听岸上有人叫绝。伯牙闻声走出船来只见一个樵夫站在岸边,他知道此人是知音当即请樵夫上船,兴致勃勃地为他演奏。伯牙弹起赞美高山的曲调,樵夫说道:“真好!雄伟而庄重,好像高耸入云的泰山一样!”当他弹奏表现奔腾澎湃的波涛时,樵夫又说:“真好!宽广浩荡,好像看见滚滚的流水,无边的大海一伯牙兴奋极了,激动地说:“知音!你真是我的知音。”这个樵夫就是就是钟子期。从此二人成了非常要好的朋友。

——《列子-汤问》

当人们在某个具体的情境中听到某种音乐时,

会与这种音乐产生一种强烈的共鸣,

这就是音乐的作用。

?? 一个是处于封建社会底层的艺伎,一个是被压抑的正直知识分子,虽地位悬殊,但在这风清月白的环境下自然产生强烈的感情共鸣和交流,成为知音,可见其对歌伎人格尊重的进步思想。二者的遭遇揭示了封建社会压抑人才、不容贤能的黑暗。“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”蕴含着许多能使人从悲哀中出甘美的人生哲理,已超越时代、阶级的局限,成为后世饱经忧患的人邂逅时的共同心声。(美学价值,现实意义)

回顾全文,拓展主题

流连文学花园

感受艺术魅力

作业:反复聆听一首自己最喜欢的音乐,借助联想想象,用恰当的比喻描摹音乐,写一篇二百字左右的短文.

白居易从小刻苦学习,白天黑夜地读书作文,顾不上休息,以致于口舌生疮,手肘磨出老茧。苦学使他的文学才华成熟较早。据传在长安时,曾携带所作诗文去谒见前辈诗人顾况。顾况望着诗卷上“居易”这个陌生的名字,开玩笑说:“长安百物方贵,居大不易!”说着打开看,头一篇《赋得古原草送别》,读到“野火烧不尽,春风吹又生”的句子,大为赞叹道:“有句如此,居天亦不难。”在顾况的推奖下,年轻的诗人开始闻名,不久就名动京城。

本为唐代诗人顾况以白居易的名字开玩笑。后比喻居住在大城市,生活不容易维持。

琵 琶 行

白居易

(并序)

童子解吟长恨曲

胡儿能唱琵琶篇

——唐宣宗

学习目标

1、欣赏诗中运用比喻,形象描写音乐的语言艺术,

2、了解运用环境渲染气氛、烘托人物思想感情的表现方法。

3.认识封建社会造成琵琶女悲凉身世和诗人失意谪居的黑暗现实。

作者简介

白居易,字乐天,晚号香山居士,中唐杰出的现实主义诗人,是新乐府运动的主要倡导者,主张“文章合为时而著,诗歌合为时而作”,强调继承我国古典诗歌的现实主义优良传统。今存诗3000首,代表作有讽喻诗《秦中吟》《新乐府》和叙事诗《长恨歌》、《琵琶行》。 杜甫而后,白居易是我国古代一位杰出的现实主义诗人。 他所生活的七十多年里,正是安史之乱后各种矛盾冲突急剧发展的时期,也正是唐朝走向

衰微的时期。错综复杂的社会现实,在白居易诗中得到了较全面的反映。今存白居易诗近三千首,数量之多在唐代诗人中首屈一指。他的成就,主要表现在两个方面:一是政治讽喻诗;一是以《长恨歌》、《琵琶行》为代表的长篇叙事诗。前者把当时社会病态的症结所在,几乎全部呈露在他的笔底。后者则有着曲折离奇、自具首尾的细致的情节描写,和完整而鲜明的人物形象的塑造。在语言和音调上又显得特别得流畅匀称,优美和谐。这是一种新型的诗,当时号称“千字律诗”,流传极广,正如宣宗李忱所说:“童子解吟长恨曲,胡儿能唱琵琶篇”。著有《白氏长庆集》七十一卷.

他曾将自己的诗分为四类:讽喻、闲适、感伤、杂律。

他本人最得意,价值也最高的是他的讽喻诗。 他的讽喻诗主要包括了两方面的内容:

一、广泛地反映人民的苦难。这其中有同情农民的作品,如《杜陵叟》,也有哀叹妇女命运的悲歌,如《上阳白发人》、《后宫词》等。

二、深刻地揭露统治者的罪恶,如

《卖炭翁》、《红绒毯》等。

时期

生活特点

诗歌特点

前期

(从入仕到贬江州司马以前)

仕途一帆风顺,始终抱着“为民请命”“兼济天下”的宗旨。

以讽喻诗为主。代表作品为《卖炭翁》

后期

(即自贬江州司马到死)

是他“独善其身”的时期,揉和儒家“乐天知命”道家“知足不辱”和佛家“四大皆空”来作“明哲保身”的法宝。悔恨“三十气太壮,胸中多是非”。

以闲适诗和感伤诗为主。感伤诗:《长恨歌》《琵琶行》

闲适诗:《赋得古原草送别》

白居易生平与诗作

元和十年,宰相武元衡上朝时被地方军阀派人刺死,白居易认为是国辱,上书请求捕贼。一些权臣早因为他的政治讽喻诗而仇恨他,便给他加上了越职奏事的罪名,把他贬为江州刺史,继而又贬为江州司马。《琵琶行》就写于贬谪第二年秋天。诗人正是借琵琶女的遭遇共鸣自身天涯沦落的不幸。五年后,宪宗去世,穆宗即位,才被调回长安。

诗歌名句

1、野火烧不尽,春风吹又生。 《赋得古原草送别》

2、日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。 《忆江南》

3、可怜身上衣正单,心忧炭贱怨天寒。 《卖炭翁》

4、文章合为时而著,歌诗合为事而作。 《与元九书》

5、回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。 《长恨歌》

6、在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。 《长恨歌》

7、天长地久有时尽,此情绵绵无绝期。 《长恨歌》

8、试玉要烧三日满,辨材须待七年期。 《放言五首(其三)》

9、几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。 《钱塘湖春行》

10、乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 《钱塘湖春行》

11、弦凝指咽声停处,别有深情一万重。 《夜筝》

12、一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。 《暮江吟》

解题

关于歌、行、引: 《琵琶行》原作《琵琶引》。白居易还有《长恨歌》。

歌、行、引是古代歌曲的三种形式,后成为古代诗歌的一种体裁。三者的名称虽不同,其实并无严格区别。是一种具有铺叙记事性质的歌辞。其音节、格律一般比较自由,形式都采用五言、七言、杂言的古体,富于变化。本诗是一篇抒彩很浓的长篇叙事诗。

检查预习

1、让学生提出在课前了解诗词大意时遇到的难理解的字词句,师生交流解决。

2、注意下列字形字音:

荻花 瑟 瑟 拨 弦 掩 抑 抹 幽 咽

霓 裳 冷 涩 乍 迸 帛 舫

3、《琵琶行》是一首长篇叙事诗,叙述了一个什么故事?( 结合注释1回答。)

dí sè xián yì mǒ yè

ní cháng sè zhà bèng bó fǎng

通假字

曲终收拨当心画

家在虾蟆陵下住

画通划

虾通蛤

自言本是京城女

一词多义

1.言:

感斯人言

凡六百一十六言

几 ,表不确定的数目,数词

数量,名词

2.数:

使快弹数曲

一曲红绡不知数

话,名词

字,名词

说,动词

3.语:

琵琶声停欲语迟

今夜闻君琵琶语

为君翻作《琵琶行》

写,创作,动词wéi

替、给,介词wèi

4.为:

因为长句

初为《霓裳》后《六幺》

弹奏,动词wéi

说话,回答,动词

曲,名词

5.轻:

轻拢慢捻

哭泣,动词

眼泪,名词

6.泣:

满座重闻皆掩泣

座中泣下谁最多

轻轻

轻视,形容词作动词

商人重利轻别离

7.暗

8.暂

凝绝不通声暂歇

如听仙乐耳暂明

寻声暗问弹者谁

别有幽愁暗恨生

隐藏的

暂时

忽然

悄悄地

因为:

古今异义词

古:两个词,于是创作。

今:表原因的连词。

阑干:

古:参差错杂,纵横散乱。

今:用木、石、钢材制成的拦挡物。

向前:

古:从前、刚才。

今:介词和方位名词构成的两个词。

老大:

古:年龄大。今:兄弟排行第一。

颜色:

古:容颜。今:色彩。

文言句式

介宾短语后置;于,向

介宾短语后置;于,在

省略句,省略谓语

省略句,之,琵琶女

1.尝学琵琶于穆、曹二善才。

2.转徙于江湖间。

3.本(是)长安倡女

4.使(之)快弹数曲

5.送客(于)湓浦口

省略句,于,在

6. 沉吟放拨插(于)弦中。

省略句,于,被

课文分析鉴赏

小序 元和十年,予左迁(降职为)九江郡司马。明年(第二年)秋,送客湓浦口 ,闻舟中夜弹琵琶者,听其音,铮铮然(铿锵悦耳地)有京都声(京城乐曲的声调)。问其人,本长安?倡女(歌女),尝学琵琶于曹穆二善才(?乐师) ,年长(年龄增长)色衰(容颜衰老),委身(嫁给?)为贾人 (商人)妇。??遂(就 )命酒(叫手下人摆酒),使快(畅快)数曲。曲罢(弹完)悯然(忧郁的样子),?自叙少小(年轻)时欢乐事,今漂沦(?漂泊沦落)憔悴,转徙(辗转迁徙?)于江湖间(各地)。予出官(京官外调)二年,恬然(淡泊宁静)自安,感斯人言(被这人的话感动了?),是夕始(才)觉有迁谪意(被贬谪的失意之情?)。 因(于是)为(写)长句(七言诗),歌(作歌)以赠之,凡(共)六百一十六言(字),命(命名)曰(叫 )《琵琶行》。

自读诗前小序,疏通文意。思考:诗前小序有些什么内容?对全诗有何作用?

1、扼要地交代了时间、地点、人物和故事的主要经过。

2、概括了琵琶女的身世,说明了本诗的写作动机。

3、奠定下了全诗凄切伤怀的感情基调。

思考:诗前小序有些什么内容?对全诗有何作用?

全文共五段,概括每段段意。

思考作者一共几次写到弹奏琵琶?写法有什么不一样?(明暗、详略)

朗读,辨思路

1、江头送客闻琵琶

2、江上聆听琵琶曲

3、歌女倾诉身世苦

4、同病相怜伤迁谪

5、重闻琵琶青衫湿

(暗写、略写)

(明写、详写)

(明写、略写)

分析诗歌

1、浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。

2、主人下马客在船,举酒欲饮无管弦 。醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

鉴赏第一段——江头送客闻琵琶

交代故事发生的时间、地点、起因、自然环境,全

诗一开始就笼罩着悲凉的气氛。

互文;借代;写与客人饯别时的凄凉情景。 暗示了作者的失意沦落,秋江月影,更烘托出主客之间相对无言,黯然神伤的心情。

3、忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。

侧面烘托,表现琵琶曲的神奇魅力

1、本段主要写了哪些内容?可分几个层次?

鉴赏第二段——江上聆听琵琶曲

可分为三个层次:

(1)邀见歌女

(2)演奏名曲

(3)听者陶醉

2、 “寻”“问”“移”“添”“回”“开宴”“呼”“唤”等一系列动词,表现了诗人怎样的心理?

3、“欲语迟”、“千呼万唤始出来”“犹抱琵琶半遮面”等描写,精炼而又细腻地表现了琵琶女此时怎样的矛盾复杂的心情?

寻声暗问弹者谁?

琵琶声停欲语迟。

移船相近邀相见,

添酒回灯重开宴。

千呼万唤始出来,

犹抱琵琶半遮面。

1、琵琶女出场

急切

欣喜

矛盾

含羞

第二次演奏:

朗读第二段

4、作者是怎样生动传神地表现音乐的魅力的?

鉴赏第二段——江上聆听琵琶曲

(1)调弦—

大珠小珠落玉盘

(2)自选曲—

弦弦掩抑声声思低眉信手续续弹

(3)名曲演奏—

(《霓裳》《六幺》)

清脆圆润

婉转流畅

转轴拨弦三两声

间关莺语花底滑

冷涩低沉

幽咽泉流冰下难

此时无声胜有声

幽咽暂歇

激越雄壮

银瓶乍破水浆迸铁骑突出刀枪鸣

(4)曲终收拨—

四弦一声如裂帛

(5)悄无声息的环境描写—

侧面烘托

比喻

听觉视觉

动作神态

东船西舫悄无言

古人描写音乐美的词语和句子:

在齐闻韶,三月不知肉味。——《论语·述而》

余音绕梁,三日不绝。——《列子·汤问》

此曲只应天上有,人间哪得几回闻?

——唐·杜甫 《赠花卿》

1、这节诗按时间顺序主要叙写了哪些内容?

鉴赏第三段——歌女自诉身世苦

(1)少年欢乐

(2)晚年沦落

(3)悲苦心境

鉴赏第三段——歌女自诉身世苦

2、请根据诗歌内容找出对比的内容:

少住京城

艺高貌美

门庭若市

昔日欢笑

今在江湖

年长色衰

独守空船

今日辛酸

门庭冷落

琵琶女是一个怎样的形象?

琵琶女是一个才貌双全,但在封建社会中被摧残、被侮辱的歌女形象。琵琶女对自己的凄凉遭遇、对人情冷暖、世态炎凉,表示了积聚已久的愤懑之情,对世人的重色轻才和丈夫的重利寡情提出了强烈控诉。

但是诗人笔下的琵琶女没有认识到昔日卖笑承欢、醉生梦死的生活是一种被摧残的痛苦生涯,相反还抱着追恋、惋惜的态度。她只是悲叹红颜易老、繁花早逝,却没有从自己的不幸遭遇中得到觉醒。

琵琶女的自叙,引起了诗人的强烈共鸣,发出深深的感概——

鉴赏第四段——歌女自诉身世苦

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识

鉴赏第四段——同病相怜伤迁谪

诗人认为自己与琵琶女“同是天涯沦落人”,他们的经历和遭遇“同”在何处?(齐读三四自然段)

“同是天涯沦落人”,作者与琵琶女的相似之处有哪些?

1、一个“本是京城女”,一个“去年辞帝京”,都是从京都长安来到遥远偏僻的江州,举目无亲,知音难觅,倍感凄凉寂寞。

2、一个是名满京都的名艺人,一个是才华横溢的大诗人,都是出类拔萃的人才。

3、一个因年长色衰而嫁商人,一个因直言敢谏而遭贬谪,都有由荣至衰的不幸遭遇,都同样怀着满腹的“幽愁暗恨”,过着冷落凄凉的寂寞生活。

4、两人前程未卜,对未来都怀着深深的忧虑。

琵琶女自诉身世苦

白居易自叹谪居苦

年轻美貌——年长色衰

门庭若市——孤守空船

夕日欢笑——今日辛酸

夜梦往事——孤寂伤感

年轻时

年老时

起对比反衬作用

被贬江洲

病卧浔阳

本是京城女

去年辞帝京

名满京都的艺人

才华横溢的诗人

因年长色衰而嫁商人

因直言进谏而遭贬谪

忧愁暗恨

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!

琵琶女重新弹奏,诗人为之泪下。

感我此言良久立,却坐促弦弦转急。(写琵琶女对诗人自述的反应,包含了非常复杂的感情,有对诗人不幸遭遇的同情,也有得到诗人的同情,受到尊重的知遇之感,所以满腔激情通过琵琶声自然流露。 )

凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。( “皆掩泣”比前“悄无言”程度更深,表现大家对两个不幸者的深切同情。 )座中泣下谁最多,江州司马青衫湿。(用设问句表现自己伤感程度之深,全诗在哀怨之情达到顶峰时突然收束,给读者留下充分的回味余地 )

座中泣下谁最多?江州司马青衫湿———“?男儿有泪不轻弹,只因未到伤心处。”白居易为何在一个素不相识的琵琶女面前泪洒青衫?你能明白诗人泪洒青衫的原因吗??

? ?①分别的感伤,送别友人,前途渺茫,思之感伤;

? ?②风物的感伤,湓浦江口,风清月寒,枫叶飘零,荻花飘飞,睹物伤怀;

? ?③赏曲的感伤,琵琶女愤激幽怨的曲调引发了诗人的情感共鸣;

? ? ④听诉的感伤,琵琶女悲剧命运激起了诗人深深的怜悯;

? ? ⑤自我的感伤,诗人早年,才华横溢,誉满天下,今朝沦落,孤独幽怨。

鉴赏第五段——同病相怜伤迁谪

秋江夜送客

月夜听琵琶

月夜弹琵琶

东船西舫悄无言

凄凉话身世

我闻琵琶已叹息

自言本是京城女……

梦啼妆泪红阑干

同是天涯沦落人 相逢何必曾相识

为君翻作琵琶行

却坐促弦弦转急

满座重闻皆叹息

琵琶女三次演奏示意图:

第一次(暗写):诗人送客闻琴

“醉不成欢惨将别”(暗示沦落)

“主人忘归客不发”(侧面烘托琴技)

第二次(明写):

彼此相见,琵琶女演奏《霓裳》《六幺》(详写)

琵琶女自叙身世

诗人述“迁谪意”

“同是天涯沦落人”(点明主旨)

第三次(明写):

“感我此言”“却坐促弦”(略写)

“江州司马青衫湿”(侧面烘托)

(照应)

思考 :诗中几次写到琵琶女的演奏?每一次诗人是如何描写的?

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。

主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。

环境描写:

渲染悲凉气氛, 奠定全诗基调。

(互 文)

江头送客闻琵琶

第一次演奏:

朗读第一段

“惨”!(离愁、沦落)

侧面烘托:音乐的美

琵琶女:寂寞 诗人、客人:离愁(惨将别)

转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

弦弦掩抑声声思,似诉平生不得意。低眉信手续续弹,说尽心中无限事。

轻拢慢捻抹复挑,初为霓裳后六幺。大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。

曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

琵琶女第二次演奏

序曲

第一

乐曲

第二

乐曲

第三

乐曲

曲终

倾诉悲情。

急切愉快。

幽愁暗恨。

激越雄壮。

曲终收拨。

音乐是抽象的,它有声无形,缥缈难以捕捉。白居易的《琵琶行》可谓描写音乐的极品,诗人运用比喻的修辞手法把无形的音乐形象化了。在第二次的音乐描写中,共有九处比喻,你能找完整吗?

比喻句

音乐

幽细

戛然而止

激越雄壮

繁密(粗重)

清脆圆润

低沉停顿

宛转流利

激越雄壮

低沉入微

大弦嘈嘈如急雨

小弦切切如私语

大珠小珠落玉盘

间关莺语花底滑

幽咽泉流冰下难

银瓶乍破水浆迸

铁骑突出刀枪鸣

四弦一声如裂帛

冰泉冷涩弦凝绝

转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。低眉信手续续弹,说尽心中无限事。

轻拢慢捻抹复挑,初为霓裳后六幺。大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。

冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

总结琵琶女的第二次演奏

一:大量运用比喻。

二:叠词摹声

三:叙议结合,曲中带情, 妙语点睛。

四:正面、侧面结合

重闻琵琶青衫湿

第三次演奏:

感我此言良久立,却坐促弦弦转急。

凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。

满座皆泣

诗 人:重闻琵琶青衫湿

琵琶女:却坐促弦弦转急

谁解青衫泪 ?

诗人为何在一个素不相识的琵琶女面前泪洒青衫呢?

男儿有泪不轻弹,只因未到伤心时。

伤 女

“我闻琵琶已叹息,又闻此语重卿卿。”

琵琶女愤激幽怨的曲调引发诗人情感的共鸣,在听了琵琶女的苦楚身世的倾诉后,更是激起诗人深深的怜悯。

音 乐 和 情 感 的 交 融

伤 己

诗人才华横溢,誉满天下,然而今朝沦落,幽愁悲愤;再加上朋友一别,更感孤寂难耐。

音 乐 和 情 感 的 交 融

人悲,己怜

伤人,伤己,两重感伤交融一体,积累沉淀,诗人怎不悲怆满怀,泪洒青衫?这“泪”,既是诗人对被压迫妇女的同情与尊重,又是对当时社会的控诉。

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识

音 乐 和 情 感 的 交 融

讨论:这首诗是如何表现乐声美妙的?

1、以声喻声,声中有情,声中有形。用一连串比喻(博喻)来描写虚渺飘忽,过耳即逝的无形的音乐,不仅以读者熟悉的种种声音来形容读者比较生疏的琵琶声,还使读者在闻其声的同时能见其形 ,激发读者的联想和想象。

2、直接妙语点睛,通过对乐声的描写评价来揭示乐曲的无穷含蕴。

3、通过听者的反应间接表现乐声的美妙,用景物烘托乐声的感染力。

本诗描写音乐的技巧:

1、比喻

2、叠音词

3、对比

4、动静结合

5、听者的反应

6、正面衬托

7、环境烘托

《琵琶行》写道:“转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。低眉信手续续弹,说尽心中无限事。”又写道:“别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。”音乐是用来抒发感情的。奏曲的能手,能够通过演奏表达自己的哀愁或欢乐。听曲的行家,也能够从曲调中领会到奏曲者的情思,受到感染。倘若听曲者和奏曲者有同样的心情,那感受会是很强烈的。白居易真不愧为听曲的行家,于琵琶未成曲调时已经感到弦声饱含感情,于演奏的过程中又听出琵琶女有无限心事,于演奏终结时更听到了弦外之音,听到了于无声处表露的哀愁。

成语“高山流水”,

比喻知己或知音,

也比喻音乐优美。

知音

春秋时代,有个叫俞伯牙的人,精通音律,琴艺高超是当时著名的琴师。一夜伯牙乘船游览。面对清风明月,他思绪万千,于是又弹起琴来,琴声悠扬,渐入佳境。忽听岸上有人叫绝。伯牙闻声走出船来只见一个樵夫站在岸边,他知道此人是知音当即请樵夫上船,兴致勃勃地为他演奏。伯牙弹起赞美高山的曲调,樵夫说道:“真好!雄伟而庄重,好像高耸入云的泰山一样!”当他弹奏表现奔腾澎湃的波涛时,樵夫又说:“真好!宽广浩荡,好像看见滚滚的流水,无边的大海一伯牙兴奋极了,激动地说:“知音!你真是我的知音。”这个樵夫就是就是钟子期。从此二人成了非常要好的朋友。

——《列子-汤问》

当人们在某个具体的情境中听到某种音乐时,

会与这种音乐产生一种强烈的共鸣,

这就是音乐的作用。

?? 一个是处于封建社会底层的艺伎,一个是被压抑的正直知识分子,虽地位悬殊,但在这风清月白的环境下自然产生强烈的感情共鸣和交流,成为知音,可见其对歌伎人格尊重的进步思想。二者的遭遇揭示了封建社会压抑人才、不容贤能的黑暗。“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”蕴含着许多能使人从悲哀中出甘美的人生哲理,已超越时代、阶级的局限,成为后世饱经忧患的人邂逅时的共同心声。(美学价值,现实意义)

回顾全文,拓展主题

流连文学花园

感受艺术魅力

作业:反复聆听一首自己最喜欢的音乐,借助联想想象,用恰当的比喻描摹音乐,写一篇二百字左右的短文.