中外历史纲要上 第21课五四运动与中国共产党的诞生 课件(共41张ppt)

文档属性

| 名称 | 中外历史纲要上 第21课五四运动与中国共产党的诞生 课件(共41张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-18 18:09:31 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

第21课 五四运动与中国共产党的诞生

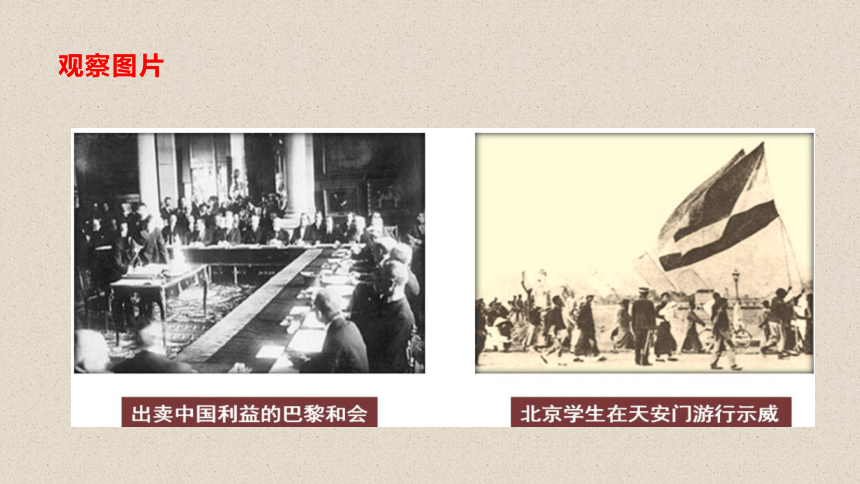

观察图片

材料一:由于中国民族工业的发展和帝国主义在华的企业增加,中国工人由第一次世界大战前的100万,增至战后的200万……文化斗争是中国现代社会政治变革的先导。1915年9月,《新青年》杂志的出版,标志着彻底反封建文化运动的开始……在俄国十月革命的影响下,中国涌现出一批具有共产主义思想的知识分子,他们是马克思主义的积极传播者。1918年11月结束的第一次世界大战,把俄国十月革命后中国的新的爱国主义运动推向了高潮。 ——吴于廑、齐世荣主编《世界史 现代卷》

材料二: “巴黎和会,各国都重在本国的权利,什么公理,什么永久和平,什么威尔逊总统十四条宣言,都成了一文不值的空话。”......非全世界的人民都站起来直接解决不可。” ——陈独秀

根据材料结合课本分析五四运动发生的背景是什么?

一、五四运动与马克思主义的传播

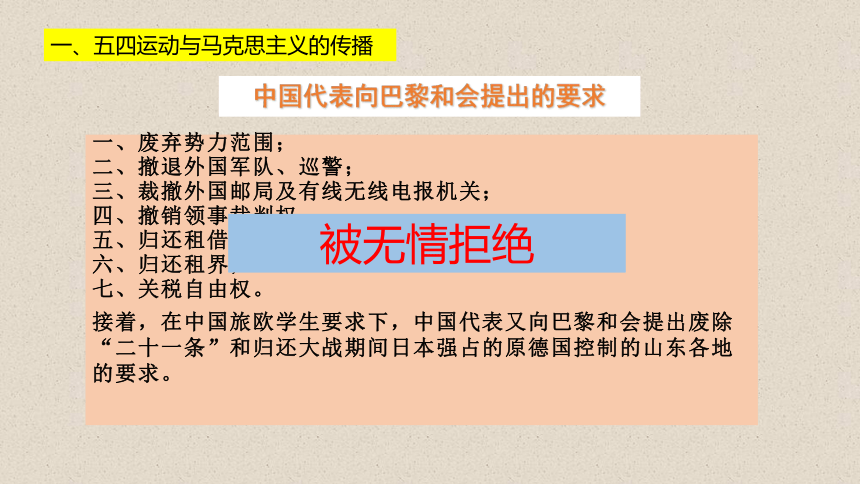

中国代表向巴黎和会提出的要求

一、废弃势力范围;

二、撤退外国军队、巡警;

三、裁撤外国邮局及有线无线电报机关;

四、撤销领事裁判权;

五、归还租借地;

六、归还租界;

七、关税自由权。

接着,在中国旅欧学生要求下,中国代表又向巴黎和会提出废除“二十一条”和归还大战期间日本强占的原德国控制的山东各地的要求。

被无情拒绝

一、五四运动与马克思主义的传播

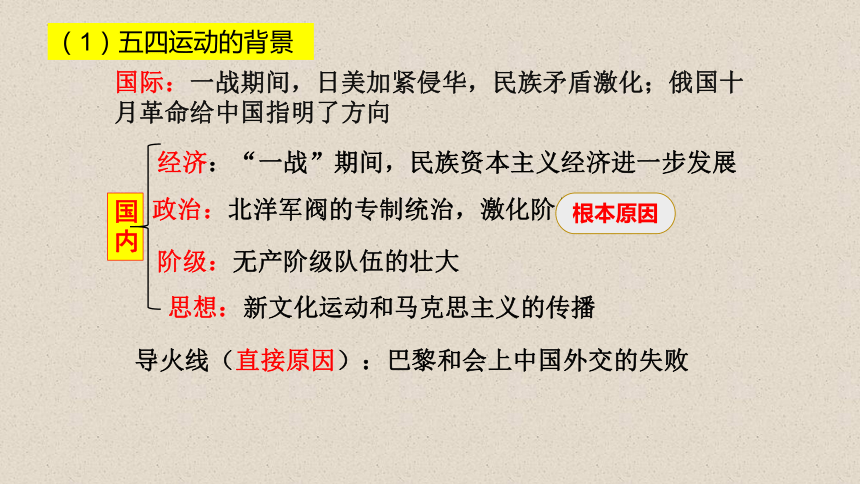

国际:一战期间,日美加紧侵华,民族矛盾激化;俄国十月革命给中国指明了方向

国内

思想:新文化运动和马克思主义的传播

阶级:无产阶级队伍的壮大

政治:北洋军阀的专制统治,激化阶级矛盾

经济:“一战”期间,民族资本主义经济进一步发展

导火线(直接原因):巴黎和会上中国外交的失败

根本原因

(1)五四运动的背景

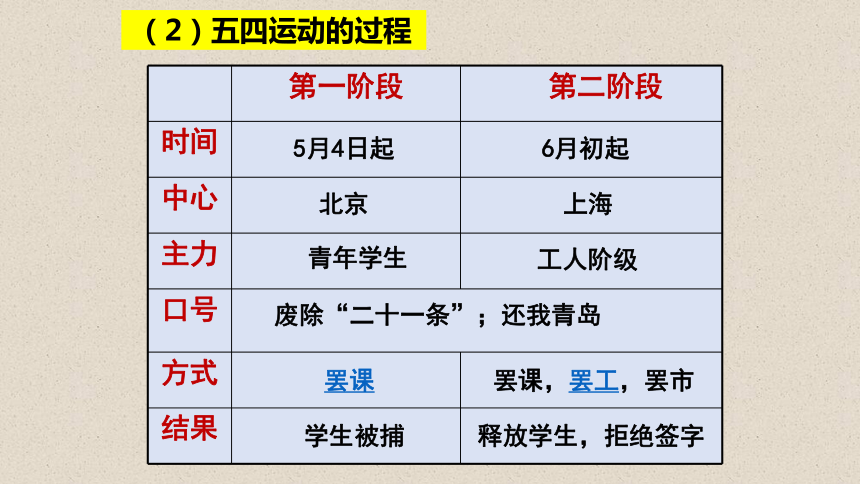

(2)五四运动的过程

第一阶段 第二阶段

时间

中心

主力

口号 方式

结果

5月4日起

6月初起

北京

上海

青年学生

工人阶级

废除“二十一条”;还我青岛

罢课

罢课,罢工,罢市

学生被捕

释放学生,拒绝签字

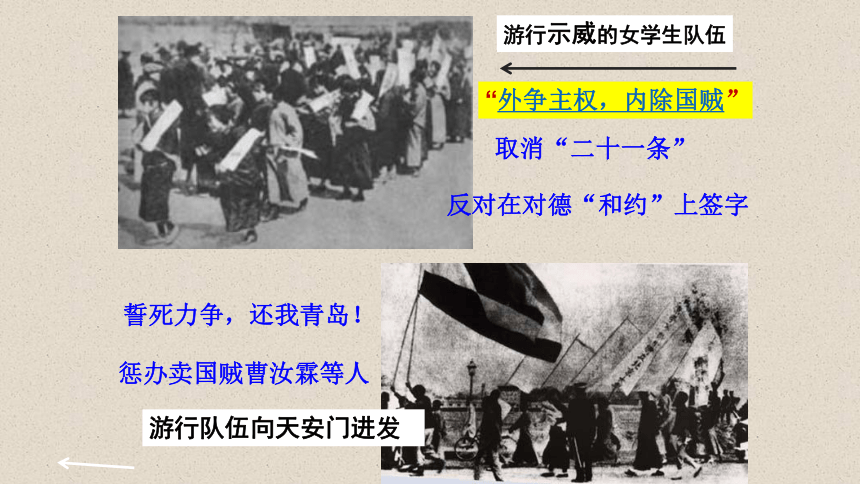

游行队伍向天安门进发

游行示威的女学生队伍

“外争主权,内除国贼”

取消“二十一条”

反对在对德“和约”上签字

惩办卖国贼曹汝霖等人

誓死力争,还我青岛!

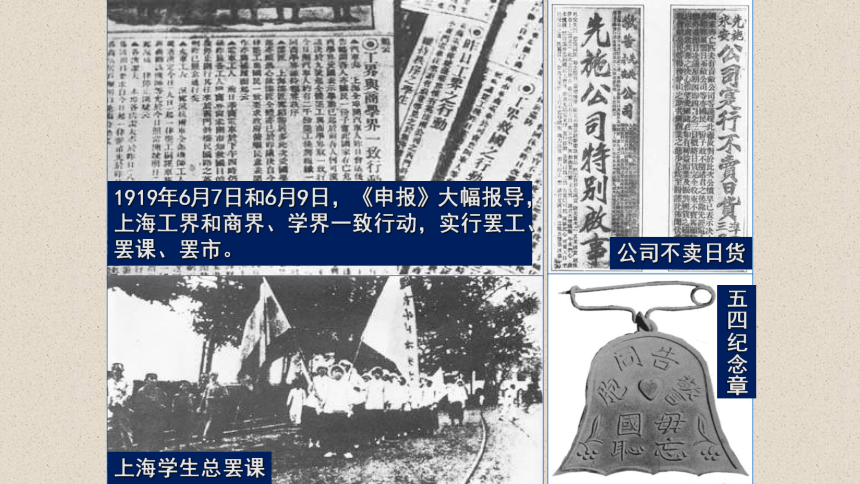

1919年6月7日和6月9日,《申报》大幅报导,上海工界和商界、学界一致行动,实行罢工、罢课、罢市。

上海学生总罢课

五四纪念章

公司不卖日货

顷阅县商会通告,不胜痛感今日之会,乃众商之公意,会长之召集。今被勒令停止,试思商民不能于商会开会,于何处开会?抑商有何日开会?况集会自由,载在民国约法,何能以武力压迫停止?民权至此剥削尽矣。呜呼!北京政府,以日本待朝鲜之法待学生;乃上海官厅,以政府待学生之法待商民。北京学生全体罢课,上海商民应有如何感想!

——上海商民泣告

我们花界,斯业虽贱,爱国则一。愿我同胞,抱定宗旨,坚持到底。国贼弗除,学生不放,誓死不休。

——青楼救国团泣告

工人罢工大约开始于6月5日到11日之间。参加罢工的人数一直没有完整的统计,有些估计约6万到7万,也有估计9万多,但也有认为10万或更多的。

虽然不是所有的上海工人都参加了罢工,但运动却激起了劳工群体对政治极大的关心。6月6日,上海市一个劳工甚至积极地给驻节南京的江苏督军李纯拍了一通电报,鼓动他发动革命,宣布江苏省脱离北京政府而独立。

——周策纵《五四运动史》

工人罢工罢工目的由加薪改善待遇变为政治诉求

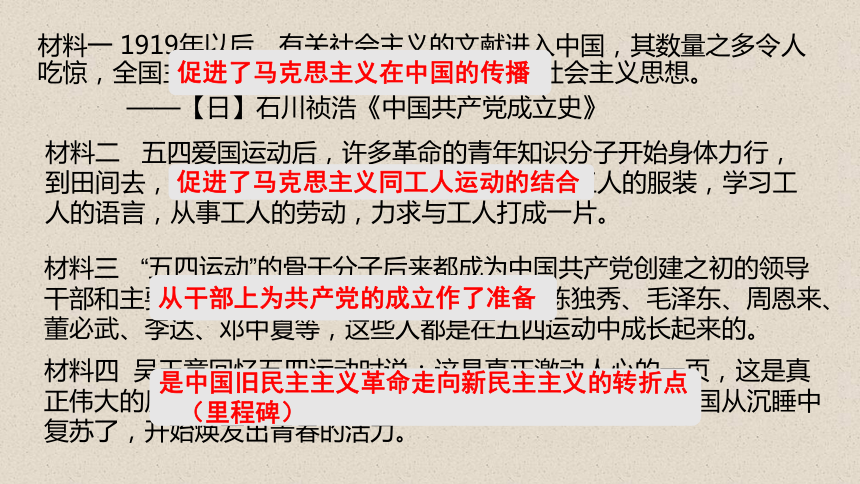

材料一 1919年以后,有关社会主义的文献进入中国,其数量之多令人吃惊,全国主要报纸、杂志都以大幅版面介绍社会主义思想。

——【日】石川祯浩《中国共产党成立史》

材料二 五四爱国运动后,许多革命的青年知识分子开始身体力行,到田间去,到工厂去。共产主义小组的成员穿起工人的服装,学习工人的语言,从事工人的劳动,力求与工人打成一片。

材料三 “五四运动”的骨干分子后来都成为中国共产党创建之初的领导干部和主要成员。如大家非常熟悉的李大钊、陈独秀、毛泽东、周恩来、董必武、李达、邓中夏等,这些人都是在五四运动中成长起来的。

材料四 吴玉章回忆五四运动时说:这是真正激动人心的一页,这是真正伟大的历史转折点……在群众运动的冲击震荡下,整个中国从沉睡中复苏了,开始焕发出青春的活力。

促进了马克思主义在中国的传播

促进了马克思主义同工人运动的结合

从干部上为共产党的成立作了准备

是中国旧民主主义革命走向新民主主义的转折点

(里程碑)

(3)五四运动的意义

A、是一场彻底地不妥协的反帝反封建的爱国运动

B、是一场中国人民为拯救民族危亡、捍卫民族尊严、凝聚民族力量而掀起的伟大社会革命运动

C、是一场传播新思想新文化新知识的伟大思想启蒙运动

D、推动了中国社会进步,促进了马克思主义在中国的传播,促进了马克思主义同中国的工人运动相结合,为中国共产党的成立做了思想上干部上的准备;

E、是中国旧民主主义革命走向新民主主义革命的转折点;

F、在近代以来中华民族追求民族独立和发展进步的历史进程中具有里程碑的意义。

A、时间:十月革命后

B、中心:北京、上海

C、概况:

①在《新青年》“马克思主义专号”上,李大钊发表了《我的马克思主义观》,系统介绍了马克思主义学说;

②1920年3月,李大钊又发起中国最早研究马克思主义的团体——马克思学说研究会;陈独秀在上海组织了马克思主义研究会。

③1920年,李达、陈望道、李汉俊等人,投身于马克思主义学说的翻译和宣传。

(4)马克思主义的传播

D、意义:

随着马克思主义的传播,中国先进知识分子接受了马克思主义,使中国革命有了新的科学理论作指导;为中共的成立奠定了理论基础。

马克思主义的传播

李大钊(1889-1927)字守常,河北乐亭人。1913年赴日本留学,开始接触社会主义思想。1914年组织神州学会,进行反袁活动。次年为反对日本灭亡中国的“二十一条”,以留日学生总会名义发出《警告全国父老》通电,号召国人以“破釜沉舟之决心”誓死反抗。1916年5月回国,在北京创办《晨钟报》,任总编辑。旋辞职,任《甲寅日刊》编辑,推动新文化运动的发展,是把马克思主义全面介绍到中国的第一人,是先驱

1918年11月,李大钊先后发表了《法俄革命之比较观》、《庶民的胜利》、《布尔什维主义的胜利》、等文章,用马克思主义观点分析和歌颂俄国十月革命,率先举起社会主义大旗。

1919年5月李大钊发表《我的马克思主义观》,比较全面的介绍马克思主义。标志马克思主义的传播进入了一个新阶段。

在北京大学和北京女子高等师范,开设唯物史观、社会主义与社会运动、社会主义的将来等课程,利用讲坛向学生宣传社会主义思想。

早期党组织的建立

1920年夏,在共产国际的帮助下,陈独秀在上海建立了中国第一个共产党早期组织,随后在北京、长沙、武汉等地也先后建立了共产党早期组织。

二、中国共产党诞生

根据教材121页分析中国共产党诞生的条件是什么?

阶级基础

工人阶级队伍壮大

思想基础

马克思主义广泛传播

组织基础

共产党早期组织的建立

10万人

120万人

195万人

1894年

1913年

1920年

工人数量

1、诞生的历史条件:

南陈北李

时间

地点

代表

主要内容 党纲:

中心工作:

中央领导机构:

标志

1921年7月

上海

嘉兴南湖

毛泽东、董必武、李达等13人

领导和组织工人运动

中央局,陈独秀任书记

中国无产阶级的先锋队——中国共产党诞生

党的名称:中国共产党。奋斗目标是推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政,实现共产主义。

2、中共一大召开--中共的诞生

中共“一大”代表

毛泽东 何叔衡 董必武 陈潭秋 邓恩铭 王尽美

李达 李汉俊 张国焘 刘仁静 包惠僧 陈公博 周佛海

中共“二大”

时间

1922年

地点

上海

最低纲领

消除内乱,打倒军阀,建设国内和平

推翻国际帝国主义的压迫,达到中华民族完全独立

统一中国为真正的民主共和国

最高纲领

组织无产阶级,用阶级斗争的手段,建立劳农专政的政治,铲除私有财产制度,渐次达到一个共产主义社会

3、中国共产党诞生的历史意义

①是一个开天辟地的大事件,给中国人民带来光明和希望;

②使中国革命有了坚强的领导力量;

③中国革命有了正确的前进方向,中国人民有了强大的凝聚力量,中国命运有了光明的发展前景;

④从此中国革命的面貌焕然一新

无产阶级

中国革命面貌焕然一新

马克思主义

推翻资产阶级,建立无产阶级专政,实现社会主义和共产主义

新的领导阶级

新的指导思想

新的奋斗目标

新的革命力量

工人、农民和人民大众

全国掀起了第一次工人运动的高潮,共举行大小罢工100多次,参加人数达30万以上。

全国工人运动的高涨

三、国共合作与国民革命

顶峰

京汉大罢工

河南郑州二七纪念馆

1923年2月,京汉铁路工人举行大罢工,号召工人“为自由而战、为人权而战”,将第一次全国工人运动高潮推向了顶峰。罢工运动遭到帝国主义和直系军阀的残酷镇压

经验教训:中国共产党认识到,单枪匹马不能取得革命的胜利,必须团结一切可能的同盟者,才能战神强大的敌人。

(二)……半殖民地的中国,应该以国民革命运动为中心工作,以解除内外压迫。

(三)依中国社会的现状,宜有一个势力集中的党为国民革命运动之大本营,中国现有的党,只有国民党比较是一个国民革命的党………………

(五)工人阶级尚未强大起来,自然不能发生一个强大的共产党——一个大群众的党,以应目前革命之需要。因此,共产国际执行委员会议决中国共产党须与中国国民党合作,共产党党员应加入国民党。中国共产党中央执行委员会曾感此必要,遵行此议决,此次全国大会亦通过此议决。

—《关于国民运动及国民党问题的议决案

阅读124页史料阅读,分析国共合作的原因与条件是什么?

原因:①“打倒列强,除军阀”成为全国人民的共同心愿;

②中共总结教训,寻求同盟;

③国民党是比较革命的党,有威信、有实力

外部条件:共产国际的指导和帮助

④孙中山斗争失败,转变思想,同意合作。

1.国共合作的原因

(1)原因

①“打倒列强,除军阀”成为全国人民的共同心愿;

②中共总结教训,积极寻求同盟者;

③国民党是中国各政党中比较革命的政党,有威信、有实力;

④孙中山斗争失败,转变思想,同意合作。

外部条件:共产国际的指导和帮助

1.国共合作的原因

1923年6月,中共三大在广州召开,通过了关于国共合作问题的决议。

中国国民党一大 时间

地点

主要内容

意义

1924年1月

对三民主义作出了新的解释,把旧三民主义发展为新三民主义,确立了联俄、联共、扶助农工的三大政策

广州

标志着国共两党合作的正式建立

新三民主义是国共两党合作的政治基础。

2.国民党一大——正式建立

中国国民党陆军军官学校 (黄埔军校) 时间

地点

领导

历史功绩

1924年5月

广州黄埔

孙中山兼任军校总理,蒋介石任校长,周恩来为政治部主任

培养出大批的军事和政治人才

为国民革命军的建立和北伐战争作了准备

3.创建黄埔军校

孙中山(创建者)

蒋介石(校长)

周恩来(政治部主任)

4、北伐胜利进军

北伐目标

推翻吴佩孚、孙传芳、张作霖等北洋军阀的统治,统一全国

军阀 控制地区 兵力

吴佩孚 湖南、湖北、河南和直隶的一部 20万

孙传芳 江苏、江西、安徽、浙江、福建 20万

张作霖 黑龙江、吉林、辽宁、热河、山东、察哈尔和直隶 35万

北伐战争前形势图

浙江

福建

河南

上海

北京

江

西

江苏

直隶

广东

广西

湖

南

安

徽

山东

黑

吉

辽

张作霖

吴佩孚

孙传芳

湖北

兵力20万

兵力35万

兵力20万

广东

广西

国民政府

兵力约10万

1925年7月国民政府广州成立,将部队改称国民革命军。1926年7月国民革命军在广州誓师正式北伐。图为誓师大会,台上左一为北伐军总司令蒋介石。

主要战绩

北伐军消灭了吴佩孚、孙传芳两大军阀,从珠江流域打到长江流域,震动全国。

1927年1月武汉民众欢庆北伐胜利和国民政府迁都武汉。

5、国民党右派叛变革命

(1)四一二反革命政变

1927年4月,蒋介石在上海发动了震惊中外的“四一二反革命政变”,大肆屠杀革命进步人士,叛变革命

(2)汪精卫召开“分共会议”

1927年7月,汪精卫在武汉召开“分共会议”,提出“宁可枉杀千人,不可使一人漏网”的血腥口号,汪精卫完全抛弃了孙中山的三大政策,公开反共,成为反革命的中心人物。国共合作完全破裂,轰轰烈烈的国民大革命失败了。

思考:国民大革命失败的原因是什么?

客观原因:

(1)国民党右派叛变革命(“四一二””七一五“反革命政变)

(2)帝国主义干涉中国革命

主观原因:中共坚持右倾机会主义错误,放弃对革命和军队的领导权。

什么是机会主义呢,机会主义就是这里有利就到这里去,那里有利就到那里去,无一定原则,无一定方向,什么是右倾:过高地估计敌人力量,过低估计人民群众的革命力量,主张搞阶级合作;右倾机会主义在思想上是保守主义,行动上是逃跑主义,组织上是投降主义。

——毛泽东

(1)使革命势力从珠江流域发展到长江流域,基本推翻了北洋军阀的反动统治。动摇了帝国主义统治中国的根基。

(2)中国共产党经历了革命的洗礼,掌握了部分革命武装。

(3)大革命失败使中共认识到要取得革命的胜利,必须掌握革命的领导权,尤其是要掌握革命的武装。

思考:国民大革命的历史意义

小结:知识网络

第21课 五四运动与中国共产党的诞生

观察图片

材料一:由于中国民族工业的发展和帝国主义在华的企业增加,中国工人由第一次世界大战前的100万,增至战后的200万……文化斗争是中国现代社会政治变革的先导。1915年9月,《新青年》杂志的出版,标志着彻底反封建文化运动的开始……在俄国十月革命的影响下,中国涌现出一批具有共产主义思想的知识分子,他们是马克思主义的积极传播者。1918年11月结束的第一次世界大战,把俄国十月革命后中国的新的爱国主义运动推向了高潮。 ——吴于廑、齐世荣主编《世界史 现代卷》

材料二: “巴黎和会,各国都重在本国的权利,什么公理,什么永久和平,什么威尔逊总统十四条宣言,都成了一文不值的空话。”......非全世界的人民都站起来直接解决不可。” ——陈独秀

根据材料结合课本分析五四运动发生的背景是什么?

一、五四运动与马克思主义的传播

中国代表向巴黎和会提出的要求

一、废弃势力范围;

二、撤退外国军队、巡警;

三、裁撤外国邮局及有线无线电报机关;

四、撤销领事裁判权;

五、归还租借地;

六、归还租界;

七、关税自由权。

接着,在中国旅欧学生要求下,中国代表又向巴黎和会提出废除“二十一条”和归还大战期间日本强占的原德国控制的山东各地的要求。

被无情拒绝

一、五四运动与马克思主义的传播

国际:一战期间,日美加紧侵华,民族矛盾激化;俄国十月革命给中国指明了方向

国内

思想:新文化运动和马克思主义的传播

阶级:无产阶级队伍的壮大

政治:北洋军阀的专制统治,激化阶级矛盾

经济:“一战”期间,民族资本主义经济进一步发展

导火线(直接原因):巴黎和会上中国外交的失败

根本原因

(1)五四运动的背景

(2)五四运动的过程

第一阶段 第二阶段

时间

中心

主力

口号 方式

结果

5月4日起

6月初起

北京

上海

青年学生

工人阶级

废除“二十一条”;还我青岛

罢课

罢课,罢工,罢市

学生被捕

释放学生,拒绝签字

游行队伍向天安门进发

游行示威的女学生队伍

“外争主权,内除国贼”

取消“二十一条”

反对在对德“和约”上签字

惩办卖国贼曹汝霖等人

誓死力争,还我青岛!

1919年6月7日和6月9日,《申报》大幅报导,上海工界和商界、学界一致行动,实行罢工、罢课、罢市。

上海学生总罢课

五四纪念章

公司不卖日货

顷阅县商会通告,不胜痛感今日之会,乃众商之公意,会长之召集。今被勒令停止,试思商民不能于商会开会,于何处开会?抑商有何日开会?况集会自由,载在民国约法,何能以武力压迫停止?民权至此剥削尽矣。呜呼!北京政府,以日本待朝鲜之法待学生;乃上海官厅,以政府待学生之法待商民。北京学生全体罢课,上海商民应有如何感想!

——上海商民泣告

我们花界,斯业虽贱,爱国则一。愿我同胞,抱定宗旨,坚持到底。国贼弗除,学生不放,誓死不休。

——青楼救国团泣告

工人罢工大约开始于6月5日到11日之间。参加罢工的人数一直没有完整的统计,有些估计约6万到7万,也有估计9万多,但也有认为10万或更多的。

虽然不是所有的上海工人都参加了罢工,但运动却激起了劳工群体对政治极大的关心。6月6日,上海市一个劳工甚至积极地给驻节南京的江苏督军李纯拍了一通电报,鼓动他发动革命,宣布江苏省脱离北京政府而独立。

——周策纵《五四运动史》

工人罢工罢工目的由加薪改善待遇变为政治诉求

材料一 1919年以后,有关社会主义的文献进入中国,其数量之多令人吃惊,全国主要报纸、杂志都以大幅版面介绍社会主义思想。

——【日】石川祯浩《中国共产党成立史》

材料二 五四爱国运动后,许多革命的青年知识分子开始身体力行,到田间去,到工厂去。共产主义小组的成员穿起工人的服装,学习工人的语言,从事工人的劳动,力求与工人打成一片。

材料三 “五四运动”的骨干分子后来都成为中国共产党创建之初的领导干部和主要成员。如大家非常熟悉的李大钊、陈独秀、毛泽东、周恩来、董必武、李达、邓中夏等,这些人都是在五四运动中成长起来的。

材料四 吴玉章回忆五四运动时说:这是真正激动人心的一页,这是真正伟大的历史转折点……在群众运动的冲击震荡下,整个中国从沉睡中复苏了,开始焕发出青春的活力。

促进了马克思主义在中国的传播

促进了马克思主义同工人运动的结合

从干部上为共产党的成立作了准备

是中国旧民主主义革命走向新民主主义的转折点

(里程碑)

(3)五四运动的意义

A、是一场彻底地不妥协的反帝反封建的爱国运动

B、是一场中国人民为拯救民族危亡、捍卫民族尊严、凝聚民族力量而掀起的伟大社会革命运动

C、是一场传播新思想新文化新知识的伟大思想启蒙运动

D、推动了中国社会进步,促进了马克思主义在中国的传播,促进了马克思主义同中国的工人运动相结合,为中国共产党的成立做了思想上干部上的准备;

E、是中国旧民主主义革命走向新民主主义革命的转折点;

F、在近代以来中华民族追求民族独立和发展进步的历史进程中具有里程碑的意义。

A、时间:十月革命后

B、中心:北京、上海

C、概况:

①在《新青年》“马克思主义专号”上,李大钊发表了《我的马克思主义观》,系统介绍了马克思主义学说;

②1920年3月,李大钊又发起中国最早研究马克思主义的团体——马克思学说研究会;陈独秀在上海组织了马克思主义研究会。

③1920年,李达、陈望道、李汉俊等人,投身于马克思主义学说的翻译和宣传。

(4)马克思主义的传播

D、意义:

随着马克思主义的传播,中国先进知识分子接受了马克思主义,使中国革命有了新的科学理论作指导;为中共的成立奠定了理论基础。

马克思主义的传播

李大钊(1889-1927)字守常,河北乐亭人。1913年赴日本留学,开始接触社会主义思想。1914年组织神州学会,进行反袁活动。次年为反对日本灭亡中国的“二十一条”,以留日学生总会名义发出《警告全国父老》通电,号召国人以“破釜沉舟之决心”誓死反抗。1916年5月回国,在北京创办《晨钟报》,任总编辑。旋辞职,任《甲寅日刊》编辑,推动新文化运动的发展,是把马克思主义全面介绍到中国的第一人,是先驱

1918年11月,李大钊先后发表了《法俄革命之比较观》、《庶民的胜利》、《布尔什维主义的胜利》、等文章,用马克思主义观点分析和歌颂俄国十月革命,率先举起社会主义大旗。

1919年5月李大钊发表《我的马克思主义观》,比较全面的介绍马克思主义。标志马克思主义的传播进入了一个新阶段。

在北京大学和北京女子高等师范,开设唯物史观、社会主义与社会运动、社会主义的将来等课程,利用讲坛向学生宣传社会主义思想。

早期党组织的建立

1920年夏,在共产国际的帮助下,陈独秀在上海建立了中国第一个共产党早期组织,随后在北京、长沙、武汉等地也先后建立了共产党早期组织。

二、中国共产党诞生

根据教材121页分析中国共产党诞生的条件是什么?

阶级基础

工人阶级队伍壮大

思想基础

马克思主义广泛传播

组织基础

共产党早期组织的建立

10万人

120万人

195万人

1894年

1913年

1920年

工人数量

1、诞生的历史条件:

南陈北李

时间

地点

代表

主要内容 党纲:

中心工作:

中央领导机构:

标志

1921年7月

上海

嘉兴南湖

毛泽东、董必武、李达等13人

领导和组织工人运动

中央局,陈独秀任书记

中国无产阶级的先锋队——中国共产党诞生

党的名称:中国共产党。奋斗目标是推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政,实现共产主义。

2、中共一大召开--中共的诞生

中共“一大”代表

毛泽东 何叔衡 董必武 陈潭秋 邓恩铭 王尽美

李达 李汉俊 张国焘 刘仁静 包惠僧 陈公博 周佛海

中共“二大”

时间

1922年

地点

上海

最低纲领

消除内乱,打倒军阀,建设国内和平

推翻国际帝国主义的压迫,达到中华民族完全独立

统一中国为真正的民主共和国

最高纲领

组织无产阶级,用阶级斗争的手段,建立劳农专政的政治,铲除私有财产制度,渐次达到一个共产主义社会

3、中国共产党诞生的历史意义

①是一个开天辟地的大事件,给中国人民带来光明和希望;

②使中国革命有了坚强的领导力量;

③中国革命有了正确的前进方向,中国人民有了强大的凝聚力量,中国命运有了光明的发展前景;

④从此中国革命的面貌焕然一新

无产阶级

中国革命面貌焕然一新

马克思主义

推翻资产阶级,建立无产阶级专政,实现社会主义和共产主义

新的领导阶级

新的指导思想

新的奋斗目标

新的革命力量

工人、农民和人民大众

全国掀起了第一次工人运动的高潮,共举行大小罢工100多次,参加人数达30万以上。

全国工人运动的高涨

三、国共合作与国民革命

顶峰

京汉大罢工

河南郑州二七纪念馆

1923年2月,京汉铁路工人举行大罢工,号召工人“为自由而战、为人权而战”,将第一次全国工人运动高潮推向了顶峰。罢工运动遭到帝国主义和直系军阀的残酷镇压

经验教训:中国共产党认识到,单枪匹马不能取得革命的胜利,必须团结一切可能的同盟者,才能战神强大的敌人。

(二)……半殖民地的中国,应该以国民革命运动为中心工作,以解除内外压迫。

(三)依中国社会的现状,宜有一个势力集中的党为国民革命运动之大本营,中国现有的党,只有国民党比较是一个国民革命的党………………

(五)工人阶级尚未强大起来,自然不能发生一个强大的共产党——一个大群众的党,以应目前革命之需要。因此,共产国际执行委员会议决中国共产党须与中国国民党合作,共产党党员应加入国民党。中国共产党中央执行委员会曾感此必要,遵行此议决,此次全国大会亦通过此议决。

—《关于国民运动及国民党问题的议决案

阅读124页史料阅读,分析国共合作的原因与条件是什么?

原因:①“打倒列强,除军阀”成为全国人民的共同心愿;

②中共总结教训,寻求同盟;

③国民党是比较革命的党,有威信、有实力

外部条件:共产国际的指导和帮助

④孙中山斗争失败,转变思想,同意合作。

1.国共合作的原因

(1)原因

①“打倒列强,除军阀”成为全国人民的共同心愿;

②中共总结教训,积极寻求同盟者;

③国民党是中国各政党中比较革命的政党,有威信、有实力;

④孙中山斗争失败,转变思想,同意合作。

外部条件:共产国际的指导和帮助

1.国共合作的原因

1923年6月,中共三大在广州召开,通过了关于国共合作问题的决议。

中国国民党一大 时间

地点

主要内容

意义

1924年1月

对三民主义作出了新的解释,把旧三民主义发展为新三民主义,确立了联俄、联共、扶助农工的三大政策

广州

标志着国共两党合作的正式建立

新三民主义是国共两党合作的政治基础。

2.国民党一大——正式建立

中国国民党陆军军官学校 (黄埔军校) 时间

地点

领导

历史功绩

1924年5月

广州黄埔

孙中山兼任军校总理,蒋介石任校长,周恩来为政治部主任

培养出大批的军事和政治人才

为国民革命军的建立和北伐战争作了准备

3.创建黄埔军校

孙中山(创建者)

蒋介石(校长)

周恩来(政治部主任)

4、北伐胜利进军

北伐目标

推翻吴佩孚、孙传芳、张作霖等北洋军阀的统治,统一全国

军阀 控制地区 兵力

吴佩孚 湖南、湖北、河南和直隶的一部 20万

孙传芳 江苏、江西、安徽、浙江、福建 20万

张作霖 黑龙江、吉林、辽宁、热河、山东、察哈尔和直隶 35万

北伐战争前形势图

浙江

福建

河南

上海

北京

江

西

江苏

直隶

广东

广西

湖

南

安

徽

山东

黑

吉

辽

张作霖

吴佩孚

孙传芳

湖北

兵力20万

兵力35万

兵力20万

广东

广西

国民政府

兵力约10万

1925年7月国民政府广州成立,将部队改称国民革命军。1926年7月国民革命军在广州誓师正式北伐。图为誓师大会,台上左一为北伐军总司令蒋介石。

主要战绩

北伐军消灭了吴佩孚、孙传芳两大军阀,从珠江流域打到长江流域,震动全国。

1927年1月武汉民众欢庆北伐胜利和国民政府迁都武汉。

5、国民党右派叛变革命

(1)四一二反革命政变

1927年4月,蒋介石在上海发动了震惊中外的“四一二反革命政变”,大肆屠杀革命进步人士,叛变革命

(2)汪精卫召开“分共会议”

1927年7月,汪精卫在武汉召开“分共会议”,提出“宁可枉杀千人,不可使一人漏网”的血腥口号,汪精卫完全抛弃了孙中山的三大政策,公开反共,成为反革命的中心人物。国共合作完全破裂,轰轰烈烈的国民大革命失败了。

思考:国民大革命失败的原因是什么?

客观原因:

(1)国民党右派叛变革命(“四一二””七一五“反革命政变)

(2)帝国主义干涉中国革命

主观原因:中共坚持右倾机会主义错误,放弃对革命和军队的领导权。

什么是机会主义呢,机会主义就是这里有利就到这里去,那里有利就到那里去,无一定原则,无一定方向,什么是右倾:过高地估计敌人力量,过低估计人民群众的革命力量,主张搞阶级合作;右倾机会主义在思想上是保守主义,行动上是逃跑主义,组织上是投降主义。

——毛泽东

(1)使革命势力从珠江流域发展到长江流域,基本推翻了北洋军阀的反动统治。动摇了帝国主义统治中国的根基。

(2)中国共产党经历了革命的洗礼,掌握了部分革命武装。

(3)大革命失败使中共认识到要取得革命的胜利,必须掌握革命的领导权,尤其是要掌握革命的武装。

思考:国民大革命的历史意义

小结:知识网络

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进