2.2《红烛 》课件(13张PPT)—2020-2021学年统编版高中语文必修上册第一单元

文档属性

| 名称 | 2.2《红烛 》课件(13张PPT)—2020-2021学年统编版高中语文必修上册第一单元 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-17 17:00:36 | ||

图片预览

文档简介

红烛

闻一多

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

1

01

品味精彩诗句,分析表达技巧。

02

学习诗人献身祖国,勇于自我牺牲的奉献精神。

03

学习目标

了解诗歌创作背景,理解“红烛”的象征意义。

随堂检测:

闻一多, _______派代表诗人、原名 。

提倡诗歌创作“三美”: , , 。

新月

闻家骅

音乐美

绘画美

建筑美

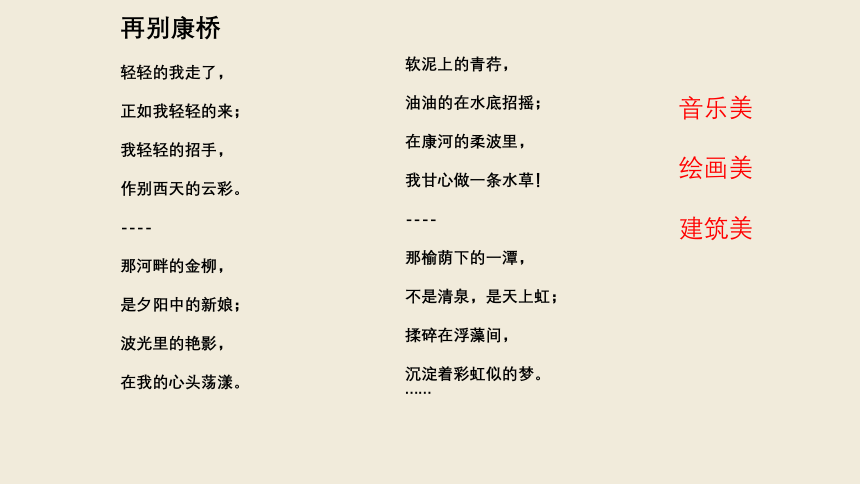

再别康桥

轻轻的我走了,

正如我轻轻的来;

我轻轻的招手,

作别西天的云彩。

----

那河畔的金柳,

是夕阳中的新娘;

波光里的艳影,

在我的心头荡漾。

软泥上的青荇,

油油的在水底招摇;

在康河的柔波里,

我甘心做一条水草!

----

那榆荫下的一潭,

不是清泉,是天上虹;

揉碎在浮藻间,

沉淀着彩虹似的梦。

……

音乐美

绘画美

建筑美

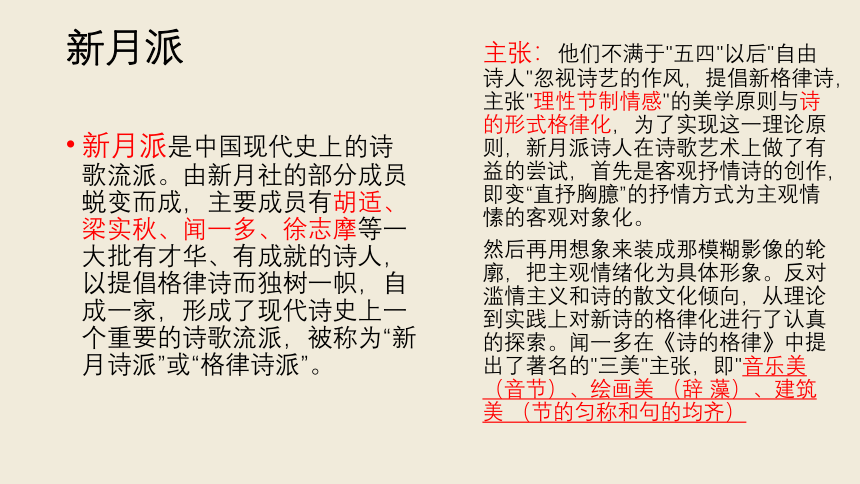

新月派

新月派是中国现代史上的诗歌流派。由新月社的部分成员蜕变而成,主要成员有胡适、梁实秋、闻一多、徐志摩等一大批有才华、有成就的诗人,以提倡格律诗而独树一帜,自成一家,形成了现代诗史上一个重要的诗歌流派,被称为“新月诗派”或“格律诗派”。

主张:他们不满于"五四"以后"自由诗人"忽视诗艺的作风,提倡新格律诗,主张"理性节制情感"的美学原则与诗的形式格律化,为了实现这一理论原则,新月派诗人在诗歌艺术上做了有益的尝试,首先是客观抒情诗的创作,即变“直抒胸臆”的抒情方式为主观情愫的客观对象化。

然后再用想象来装成那模糊影像的轮廓,把主观情绪化为具体形象。反对滥情主义和诗的散文化倾向,从理论到实践上对新诗的格律化进行了认真的探索。闻一多在《诗的格律》中提出了著名的"三美"主张,即"音乐美 (音节)、绘画美 (辞 藻)、建筑美 (节的匀称和句的均齐)

听 朗诵视频

整体感知

小试牛刀

1、诗歌主要描写的对象是什么?

2、为什么写“红烛” 而不是“白烛”?

红烛

“红”是赤诚的象征。红烛,在诗人眼里,是理想的人格的化身。诗人的那颗率真、透亮、灼灼发热赤诚之心。

合作探究

所谓意象,就是客观物象经过创作主体独特的情感活动而创造出来的一种艺术形象。简单地说,意象就是寓“意”之“象”,就是用来寄托主观情思的客观物象。

1.简析“红烛”这一意象的内涵。

红烛就是诗人的化身,凝结着诗人灼热而复杂的爱国精神,烛之红是诗人赤诚的象征。红烛燃烧自己,象征诗人为祖国牺牲奉献的精神。红烛流泪,代表着诗人内心为不能很好地报效祖国、打破黑暗的伤感,决心用自己的痛苦去创造祖国的光明。

闻一多的《红烛》寄予了诗人丰富而强烈的情感,给人以深刻的启迪。请分析什么是“红烛”精神,并举例说出它的现实意义。(3分钟,小组合作探究)

观点一:乐于奉献、不计回报、勇于牺牲的精神。

观点二:家国情怀、以祖国的发展为己任的精神。

观点三:实现自我价值的精神。

课堂检测

2、下列对《红烛》的赏析,不正确的一项是( )

A.诗人一落笔便超越了古典诗词,他把“红烛”和诗人区别开来,没有把自我直接投入到令人欣羡的红烛中去。

B.诗人用整整七个诗节来抒发他对红烛的感受。从总体上看,他主要抓住了红烛的两个显著特征:自焚与流泪。

C.对红烛悲剧性命运的疑虑也是诗人不曾直接融入自我的现实原因。严谨审慎的闻一多从不会不经理性思考而轻率地将他物呼为同类。

D.“红烛啊!莫问收获,但问耕耘。”这既是对全诗所感受到的红烛精神的总结,又是诗人对个体价值失落的哀思之集中抒发。

D

请同学们用3分钟时间,把本堂课所学内容以思维导图的形式总结出来。

课堂小结

思维导图

闻一多

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

1

01

品味精彩诗句,分析表达技巧。

02

学习诗人献身祖国,勇于自我牺牲的奉献精神。

03

学习目标

了解诗歌创作背景,理解“红烛”的象征意义。

随堂检测:

闻一多, _______派代表诗人、原名 。

提倡诗歌创作“三美”: , , 。

新月

闻家骅

音乐美

绘画美

建筑美

再别康桥

轻轻的我走了,

正如我轻轻的来;

我轻轻的招手,

作别西天的云彩。

----

那河畔的金柳,

是夕阳中的新娘;

波光里的艳影,

在我的心头荡漾。

软泥上的青荇,

油油的在水底招摇;

在康河的柔波里,

我甘心做一条水草!

----

那榆荫下的一潭,

不是清泉,是天上虹;

揉碎在浮藻间,

沉淀着彩虹似的梦。

……

音乐美

绘画美

建筑美

新月派

新月派是中国现代史上的诗歌流派。由新月社的部分成员蜕变而成,主要成员有胡适、梁实秋、闻一多、徐志摩等一大批有才华、有成就的诗人,以提倡格律诗而独树一帜,自成一家,形成了现代诗史上一个重要的诗歌流派,被称为“新月诗派”或“格律诗派”。

主张:他们不满于"五四"以后"自由诗人"忽视诗艺的作风,提倡新格律诗,主张"理性节制情感"的美学原则与诗的形式格律化,为了实现这一理论原则,新月派诗人在诗歌艺术上做了有益的尝试,首先是客观抒情诗的创作,即变“直抒胸臆”的抒情方式为主观情愫的客观对象化。

然后再用想象来装成那模糊影像的轮廓,把主观情绪化为具体形象。反对滥情主义和诗的散文化倾向,从理论到实践上对新诗的格律化进行了认真的探索。闻一多在《诗的格律》中提出了著名的"三美"主张,即"音乐美 (音节)、绘画美 (辞 藻)、建筑美 (节的匀称和句的均齐)

听 朗诵视频

整体感知

小试牛刀

1、诗歌主要描写的对象是什么?

2、为什么写“红烛” 而不是“白烛”?

红烛

“红”是赤诚的象征。红烛,在诗人眼里,是理想的人格的化身。诗人的那颗率真、透亮、灼灼发热赤诚之心。

合作探究

所谓意象,就是客观物象经过创作主体独特的情感活动而创造出来的一种艺术形象。简单地说,意象就是寓“意”之“象”,就是用来寄托主观情思的客观物象。

1.简析“红烛”这一意象的内涵。

红烛就是诗人的化身,凝结着诗人灼热而复杂的爱国精神,烛之红是诗人赤诚的象征。红烛燃烧自己,象征诗人为祖国牺牲奉献的精神。红烛流泪,代表着诗人内心为不能很好地报效祖国、打破黑暗的伤感,决心用自己的痛苦去创造祖国的光明。

闻一多的《红烛》寄予了诗人丰富而强烈的情感,给人以深刻的启迪。请分析什么是“红烛”精神,并举例说出它的现实意义。(3分钟,小组合作探究)

观点一:乐于奉献、不计回报、勇于牺牲的精神。

观点二:家国情怀、以祖国的发展为己任的精神。

观点三:实现自我价值的精神。

课堂检测

2、下列对《红烛》的赏析,不正确的一项是( )

A.诗人一落笔便超越了古典诗词,他把“红烛”和诗人区别开来,没有把自我直接投入到令人欣羡的红烛中去。

B.诗人用整整七个诗节来抒发他对红烛的感受。从总体上看,他主要抓住了红烛的两个显著特征:自焚与流泪。

C.对红烛悲剧性命运的疑虑也是诗人不曾直接融入自我的现实原因。严谨审慎的闻一多从不会不经理性思考而轻率地将他物呼为同类。

D.“红烛啊!莫问收获,但问耕耘。”这既是对全诗所感受到的红烛精神的总结,又是诗人对个体价值失落的哀思之集中抒发。

D

请同学们用3分钟时间,把本堂课所学内容以思维导图的形式总结出来。

课堂小结

思维导图

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读