人物传记的种类及读文示范——【备考2022】高考语文一轮 备考方略

文档属性

| 名称 | 人物传记的种类及读文示范——【备考2022】高考语文一轮 备考方略 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-18 10:11:24 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

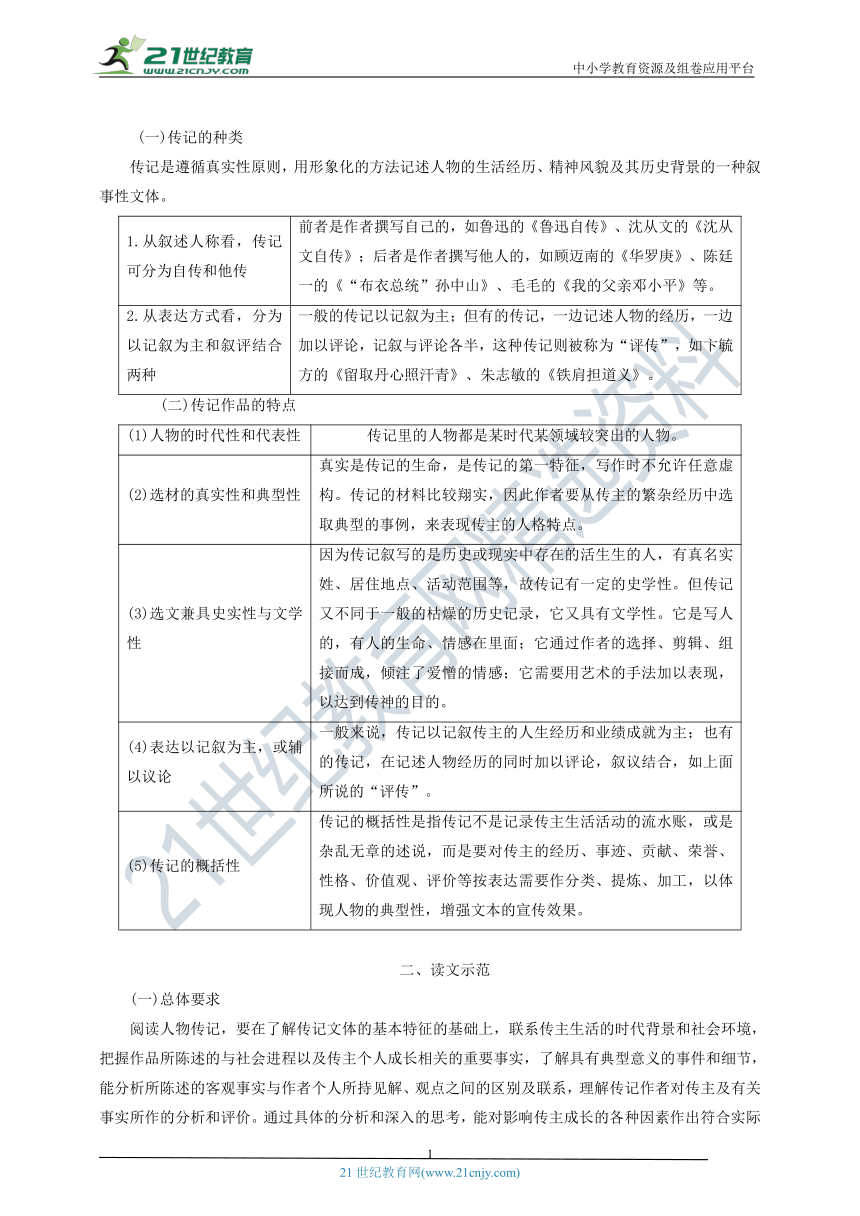

(一)传记的种类

传记是遵循真实性原则,用形象化的方法记述人物的生活经历、精神风貌及其历史背景的一种叙事性文体。

1.从叙述人称看,传记可分为自传和他传 前者是作者撰写自己的,如鲁迅的《鲁迅自传》、沈从文的《沈从文自传》;后者是作者撰写他人的,如顾迈南的《华罗庚》、陈廷一的《“布衣总统”孙中山》、毛毛的《我的父亲邓小平》等。

2.从表达方式看,分为以记叙为主和叙评结合两种 一般的传记以记叙为主;但有的传记,一边记述人物的经历,一边加以评论,记叙与评论各半,这种传记则被称为“评传”,如卞毓方的《留取丹心照汗青》、朱志敏的《铁肩担道义》。

(二)传记作品的特点

(1)人物的时代性和代表性 传记里的人物都是某时代某领域较突出的人物。

(2)选材的真实性和典型性 真实是传记的生命,是传记的第一特征,写作时不允许任意虚构。传记的材料比较翔实,因此作者要从传主的繁杂经历中选取典型的事例,来表现传主的人格特点。

(3)选文兼具史实性与文学性 因为传记叙写的是历史或现实中存在的活生生的人,有真名实姓、居住地点、活动范围等,故传记有一定的史学性。但传记又不同于一般的枯燥的历史记录,它又具有文学性。它是写人的,有人的生命、情感在里面;它通过作者的选择、剪辑、组接而成,倾注了爱憎的情感;它需要用艺术的手法加以表现,以达到传神的目的。

(4)表达以记叙为主,或辅以议论 一般来说,传记以记叙传主的人生经历和业绩成就为主;也有的传记,在记述人物经历的同时加以评论,叙议结合,如上面所说的“评传”。

(5)传记的概括性 传记的概括性是指传记不是记录传主生活活动的流水账,或是杂乱无章的述说,而是要对传主的经历、事迹、贡献、荣誉、性格、价值观、评价等按表达需要作分类、提炼、加工,以体现人物的典型性,增强文本的宣传效果。

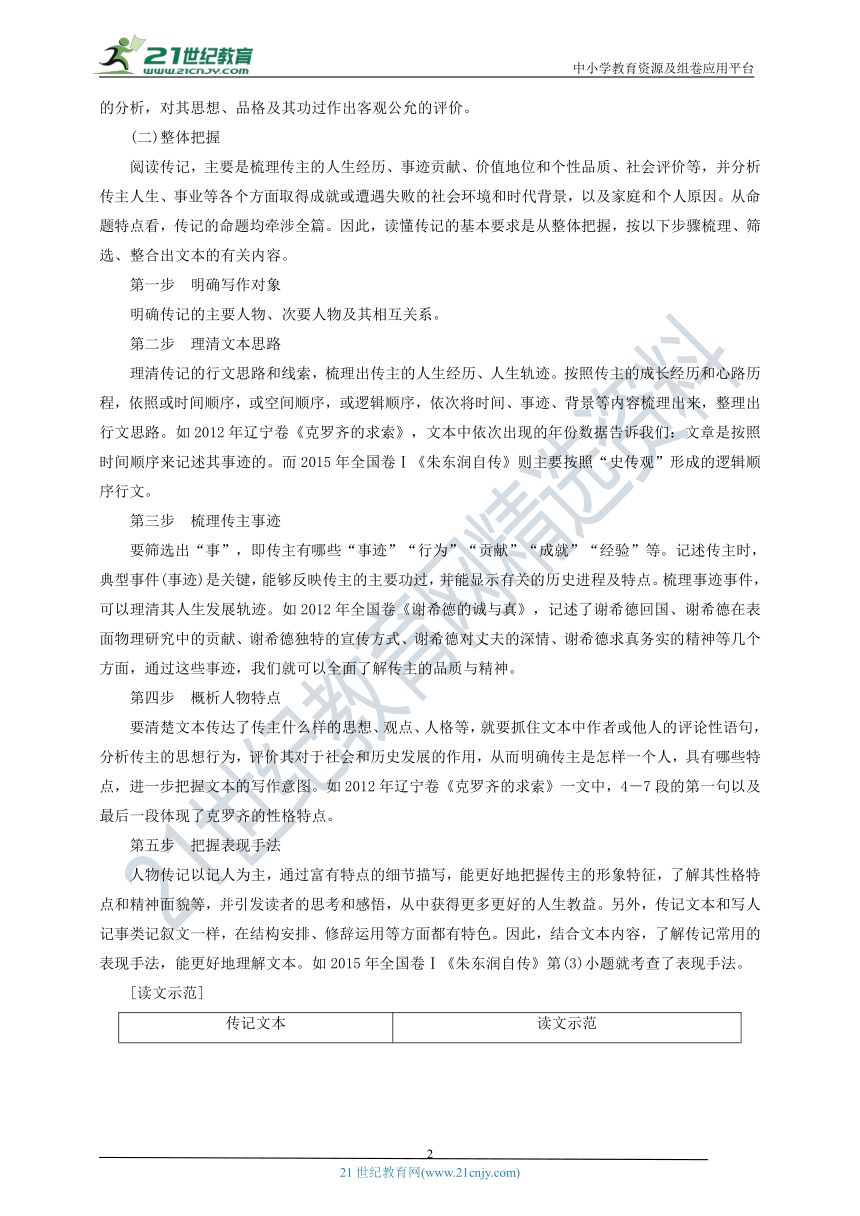

二、读文示范

(一)总体要求

阅读人物传记,要在了解传记文体的基本特征的基础上,联系传主生活的时代背景和社会环境,把握作品所陈述的与社会进程以及传主个人成长相关的重要事实,了解具有典型意义的事件和细节,能分析所陈述的客观事实与作者个人所持见解、观点之间的区别及联系,理解传记作者对传主及有关事实所作的分析和评价。通过具体的分析和深入的思考,能对影响传主成长的各种因素作出符合实际的分析,对其思想、品格及其功过作出客观公允的评价。

(二)整体把握

阅读传记,主要是梳理传主的人生经历、事迹贡献、价值地位和个性品质、社会评价等,并分析传主人生、事业等各个方面取得成就或遭遇失败的社会环境和时代背景,以及家庭和个人原因。从命题特点看,传记的命题均牵涉全篇。因此,读懂传记的基本要求是从整体把握,按以下步骤梳理、筛选、整合出文本的有关内容。

第一步 明确写作对象

明确传记的主要人物、次要人物及其相互关系。

第二步 理清文本思路

理清传记的行文思路和线索,梳理出传主的人生经历、人生轨迹。按照传主的成长经历和心路历程,依照或时间顺序,或空间顺序,或逻辑顺序,依次将时间、事迹、背景等内容梳理出来,整理出行文思路。如2012年辽宁卷《克罗齐的求索》,文本中依次出现的年份数据告诉我们:文章是按照时间顺序来记述其事迹的。而2015年全国卷Ⅰ《朱东润自传》则主要按照“史传观”形成的逻辑顺序行文。

第三步 梳理传主事迹

要筛选出“事”,即传主有哪些“事迹”“行为”“贡献”“成就”“经验”等。记述传主时,典型事件(事迹)是关键,能够反映传主的主要功过,并能显示有关的历史进程及特点。梳理事迹事件,可以理清其人生发展轨迹。如2012年全国卷《谢希德的诚与真》,记述了谢希德回国、谢希德在表面物理研究中的贡献、谢希德独特的宣传方式、谢希德对丈夫的深情、谢希德求真务实的精神等几个方面,通过这些事迹,我们就可以全面了解传主的品质与精神。

第四步 概析人物特点

要清楚文本传达了传主什么样的思想、观点、人格等,就要抓住文本中作者或他人的评论性语句,分析传主的思想行为,评价其对于社会和历史发展的作用,从而明确传主是怎样一个人,具有哪些特点,进一步把握文本的写作意图。如2012年辽宁卷《克罗齐的求索》一文中,4-7段的第一句以及最后一段体现了克罗齐的性格特点。

第五步 把握表现手法

人物传记以记人为主,通过富有特点的细节描写,能更好地把握传主的形象特征,了解其性格特点和精神面貌等,并引发读者的思考和感悟,从中获得更多更好的人生教益。另外,传记文本和写人记事类记叙文一样,在结构安排、修辞运用等方面都有特色。因此,结合文本内容,了解传记常用的表现手法,能更好地理解文本。如2015年全国卷Ⅰ《朱东润自传》第(3)小题就考查了表现手法。

[读文示范]

传记文本 读文示范

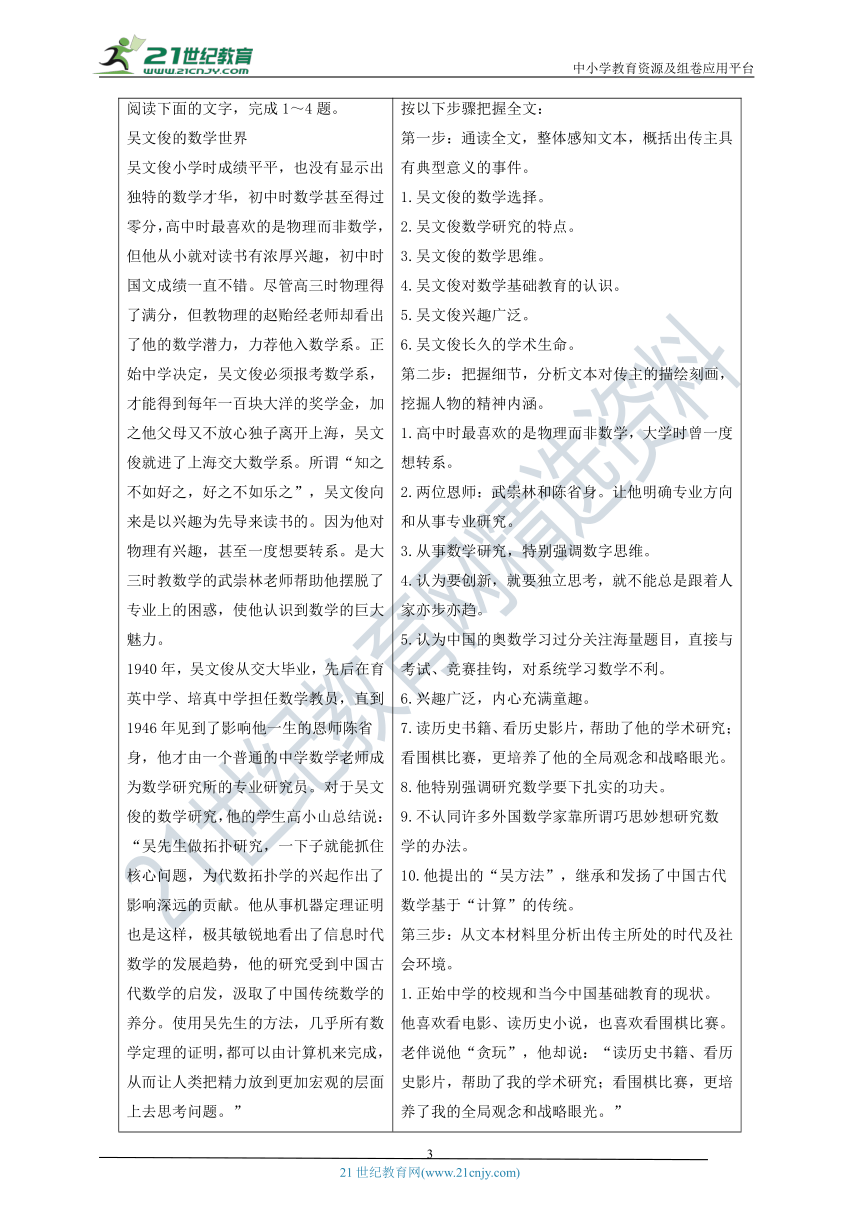

阅读下面的文字,完成1~4题。 吴文俊的数学世界

吴文俊小学时成绩平平,也没有显示出独特的数学才华,初中时数学甚至得过零分,高中时最喜欢的是物理而非数学,但他从小就对读书有浓厚兴趣,初中时国文成绩一直不错。尽管高三时物理得了满分,但教物理的赵贻经老师却看出了他的数学潜力,力荐他入数学系。正始中学决定,吴文俊必须报考数学系,才能得到每年一百块大洋的奖学金,加之他父母又不放心独子离开上海,吴文俊就进了上海交大数学系。所谓“知之不如好之,好之不如乐之”,吴文俊向来是以兴趣为先导来读书的。因为他对物理有兴趣,甚至一度想要转系。是大三时教数学的武崇林老师帮助他摆脱了专业上的困惑,使他认识到数学的巨大魅力。

1940年,吴文俊从交大毕业,先后在育英中学、培真中学担任数学教员,直到1946年见到了影响他一生的恩师陈省身,他才由一个普通的中学数学老师成为数学研究所的专业研究员。对于吴文俊的数学研究,他的学生高小山总结说:“吴先生做拓扑研究,一下子就能抓住核心问题,为代数拓扑学的兴起作出了影响深远的贡献。他从事机器定理证明也是这样,极其敏锐地看出了信息时代数学的发展趋势,他的研究受到中国古代数学的启发,汲取了中国传统数学的养分。使用吴先生的方法,几乎所有数学定理的证明,都可以由计算机来完成,从而让人类把精力放到更加宏观的层面上去思考问题。”

对吴文俊来说,虽然最初选择数学是被动的,但综观其一生,数学已逐渐成为他生命的一部分。从事数学研究,吴文俊特别强调数学思维。他说:“要创新,就要独立思考,就不能总是跟着人家亦步亦趋,当然开始的时候参考借鉴也是必要的。牛顿就说过,他之所以获得成功,因为他站在巨人的肩膀上,才能看得远。所以不能忽略学习,可是除了学习之外,还要能够独立思考,这是创新的必要条件。现在摆在中国面前的是,数学就要靠下一代、下下代在创新方面取得巨大成功,中华民族才可以得到复兴。”吴文俊自己的经历就是很好的例子。他在数学上的一系列成就,特别是他运用机械化思想来考察数学,发现了数学的不同侧面,并建立了新的模式,这全得益于他的独辟蹊径。

对我国的数学基础教育,吴文俊也颇有心得。我国中学生多次在国际奥数竞赛中获奖,被当作我国数学教育成功的证明,但吴文俊更赞同丘成桐的观点:“奥数应该是一种建立在兴趣之上的研究性、高层次学习,中国的奥数学习过分关注海量题目,直接与考试、竞赛挂钩,对系统学习数学不利。作为基础学科,应着重引导学习的兴趣,不应当过分追求功利。”吴文俊同样清醒地认识到:“竞赛获奖固然可贵,但也不能看得过重。因为它不能代表学生对数学的深度理解,也不能有效地训练数学思维。”他认为,数学教育更重要的是培养数学的思维方式。

有人曾揶揄数学家迂腐,吴文俊不但不迂腐,而且兴趣广泛,内心充满童趣。他说:“我是个想怎样就怎样的人,想玩就玩,想工作了就会安安静静地工作,从不多想。” 按以下步骤把握全文:

第一步:通读全文,整体感知文本,概括出传主具有典型意义的事件。

1.吴文俊的数学选择。

2.吴文俊数学研究的特点。

3.吴文俊的数学思维。

4.吴文俊对数学基础教育的认识。

5.吴文俊兴趣广泛。

6.吴文俊长久的学术生命。

第二步:把握细节,分析文本对传主的描绘刻画,挖掘人物的精神内涵。

1.高中时最喜欢的是物理而非数学,大学时曾一度想转系。

2.两位恩师:武崇林和陈省身。让他明确专业方向和从事专业研究。

3.从事数学研究,特别强调数字思维。

4.认为要创新,就要独立思考,就不能总是跟着人家亦步亦趋。

5.认为中国的奥数学习过分关注海量题目,直接与考试、竞赛挂钩,对系统学习数学不利。

6.兴趣广泛,内心充满童趣。

7.读历史书籍、看历史影片,帮助了他的学术研究;看围棋比赛,更培养了他的全局观念和战略眼光。

8.他特别强调研究数学要下扎实的功夫。

9.不认同许多外国数学家靠所谓巧思妙想研究数学的办法。

10.他提出的“吴方法”,继承和发扬了中国古代数学基于“计算”的传统。

第三步:从文本材料里分析出传主所处的时代及社会环境。

1.正始中学的校规和当今中国基础教育的现状。

他喜欢看电影、读历史小说,也喜欢看围棋比赛。老伴说他“贪玩”,他却说:“读历史书籍、看历史影片,帮助了我的学术研究;看围棋比赛,更培养了我的全局观念和战略眼光。”

吴文俊37岁时就获得了国家自然科学一等奖,四十多年后,他再次获得国家最高科技奖。如此长的学术生命,在数学界是非常罕见的。当记者提出疑问时,吴文俊反问道:“我为什么不能保持这么长的学术生命?”在他看来,学术生命是能够终生保持的,很多人做不到,那是他们自己的问题,应该自我反省。他特别强调研究数学要下扎实的功夫。他说:“外国许多数学家,尽管有的我非常佩服,可是我并不认同他们靠所谓巧思妙想研究数学的办法。应该根据客观实际具体分析,一切以事实为主。这是我主要的想法。”

(摘编自柯琳娟《吴文俊传》)

相关链接

①1974年,吴文俊转向中国数学史研究,从中得到启发,开创了具有中国传统数学特点的数学机械化之路。他提出的“吴方法”,继承和发扬了中国古代数学基于“计算”的传统,与通常基于逻辑的方法根本不同,首次实现了高效的几何定理自动证明。国际机器证明研究领域的权威人物S.穆尔说:“在吴文俊之前,机械化的几何定理证明处于黑暗时期,而吴的工作给整个领域带来光明。”(黄婷、邱德胜《数学大师:华罗庚、陈省身、吴文俊》)

②一般说来,吴教授的工作,都是独辟蹊径,不袭前人,富有创造性的。(陈省身为吴文俊颁发杰出科学家奖时的评语)

2.“相关链接”①中写到了吴文俊的数学成就和地位,②中介绍了吴文俊独辟蹊径的数学研究。

第四步:体会文本运用的表达技巧,并分析其作用。

1.文章以时间为叙述顺序,以“成就——方法——修养”为线索组织材料,首尾照应,结构严谨。

2.全文采用叙议结合的手法,突出传主的人生观和价值观。

第五步:梳理文本思路。

文章共6个自然段,可分为三个层次。

第1、2段为第一层,写吴文俊走上数学研究之路的过程。

第3、4段为第二层,写吴文俊的数学研究和对数学基础教育的认识。

第5、6段为第三层,写吴文俊广泛的兴趣和扎实的功底对数学研究的支撑。

[尝试解题]

1.下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的两项是( )

A.在上海交大读书期间,吴文俊因为对数学不感兴趣,曾一度想转到物理系,后来遇见一位高明的数学老师武崇林,他才打消了转系念头。

B.吴文俊清楚地看到信息时代数学的发展趋势,受到中国古代数学的启发,提出了用计算机实现数学定理证明的方法,作出了影响深远的贡献。

C.吴文俊能够清醒地认识到中国数学研究领域存在的主要问题,期待着未来的中国数学家开拓创新,取得巨大成就,从而实现中华民族的复兴。

D.外国不少数学家只靠巧思妙想研究数学,尽管名气很大,吴文俊却并不认同他们的研究成果,而是坚持用自己以客观为主的方法研究数学。

E.吴文俊在拓扑学、机器定理证明、数学机械化等领域都取得了很多独创性成果,获得了国际数学界同行的高度认可与评价。

EB [C项,“期待着未来的中国数学家开拓创新”曲解文意,原文说的是“数学就要靠下一代、下下代……”。D项,“只靠”说法绝对化;“吴文俊却并不认同他们的研究成果”错,尾段说的是吴文俊“并不认同他们靠所谓巧思妙想研究数学的办法”。A项,原文未说数学老师武崇林“高明”。]

2.吴文俊的数学研究为什么能够取得创造性成果?请结合材料简要分析。

解析: 本题考查筛选整合文中信息的能力。吴文俊“取得创造性成果”的原因分布于后五段及相关链接中,其呈现方式有作者评述,有传主自述,也有其他科学家的评价。答题时要注意提取每段中的重要信息概括归类。

答案: ①不蹈袭前人,不盲从权威,能够独辟蹊径。②具有扎实功底、全局观念和战略眼光,善于抓住事物的本质。③学术视野广阔,注重人文修养。

3.对我国的数学基础教育,吴文俊有哪些心得?请结合材料简要概括。

解析: 本题要求概括吴文俊对我国数学基础教育的“心得”,其对应段落是第四段。此段以我国中学生多次获得国际奥数竞赛奖为切入点,通过引述他的两句话表现他对“基础教育”“数学教育”及“奥数教学”的看法,提取其中的信息,形成观点性表述即可。

答案: ①基础教育应着重引导学生深入学习、探究的兴趣。②数学教育要有利于系统学习和深入理解数学,而不是海量题目训练和追求竞赛获奖。③现行奥数教学方法太功利,且无法引导学生深入理解和训练数学思维。

4.作为一位杰出的数学家,吴文俊对物理学、文学艺术等也有广泛的兴趣。请结合材料,就兴趣广泛与专业研究的关系进行分析。

解析: 探究分析要紧扣文本内容分析“广泛兴趣”对“专业研究”的作用。其“广泛兴趣”表现在作为著名数学家对物理的兴趣、阅读的广泛、开阔的视野和生活情趣上,作用要联系文本内容合理阐释。

答案: ①吴文俊广泛的阅读面,为日后的专业研究奠定了基础,也有助于科学与人文交融理念的形成。②物理与数学本来就关系密切,吴文俊对物理的兴趣,为他的数学研究提供了便利条件。③吴文俊兴趣广泛,视野开阔,他的思维活跃,能够融会贯通,富有创造性。④吴文俊富有生活情趣,心胸开阔,能够保持罕见长久的学术生命。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

(一)传记的种类

传记是遵循真实性原则,用形象化的方法记述人物的生活经历、精神风貌及其历史背景的一种叙事性文体。

1.从叙述人称看,传记可分为自传和他传 前者是作者撰写自己的,如鲁迅的《鲁迅自传》、沈从文的《沈从文自传》;后者是作者撰写他人的,如顾迈南的《华罗庚》、陈廷一的《“布衣总统”孙中山》、毛毛的《我的父亲邓小平》等。

2.从表达方式看,分为以记叙为主和叙评结合两种 一般的传记以记叙为主;但有的传记,一边记述人物的经历,一边加以评论,记叙与评论各半,这种传记则被称为“评传”,如卞毓方的《留取丹心照汗青》、朱志敏的《铁肩担道义》。

(二)传记作品的特点

(1)人物的时代性和代表性 传记里的人物都是某时代某领域较突出的人物。

(2)选材的真实性和典型性 真实是传记的生命,是传记的第一特征,写作时不允许任意虚构。传记的材料比较翔实,因此作者要从传主的繁杂经历中选取典型的事例,来表现传主的人格特点。

(3)选文兼具史实性与文学性 因为传记叙写的是历史或现实中存在的活生生的人,有真名实姓、居住地点、活动范围等,故传记有一定的史学性。但传记又不同于一般的枯燥的历史记录,它又具有文学性。它是写人的,有人的生命、情感在里面;它通过作者的选择、剪辑、组接而成,倾注了爱憎的情感;它需要用艺术的手法加以表现,以达到传神的目的。

(4)表达以记叙为主,或辅以议论 一般来说,传记以记叙传主的人生经历和业绩成就为主;也有的传记,在记述人物经历的同时加以评论,叙议结合,如上面所说的“评传”。

(5)传记的概括性 传记的概括性是指传记不是记录传主生活活动的流水账,或是杂乱无章的述说,而是要对传主的经历、事迹、贡献、荣誉、性格、价值观、评价等按表达需要作分类、提炼、加工,以体现人物的典型性,增强文本的宣传效果。

二、读文示范

(一)总体要求

阅读人物传记,要在了解传记文体的基本特征的基础上,联系传主生活的时代背景和社会环境,把握作品所陈述的与社会进程以及传主个人成长相关的重要事实,了解具有典型意义的事件和细节,能分析所陈述的客观事实与作者个人所持见解、观点之间的区别及联系,理解传记作者对传主及有关事实所作的分析和评价。通过具体的分析和深入的思考,能对影响传主成长的各种因素作出符合实际的分析,对其思想、品格及其功过作出客观公允的评价。

(二)整体把握

阅读传记,主要是梳理传主的人生经历、事迹贡献、价值地位和个性品质、社会评价等,并分析传主人生、事业等各个方面取得成就或遭遇失败的社会环境和时代背景,以及家庭和个人原因。从命题特点看,传记的命题均牵涉全篇。因此,读懂传记的基本要求是从整体把握,按以下步骤梳理、筛选、整合出文本的有关内容。

第一步 明确写作对象

明确传记的主要人物、次要人物及其相互关系。

第二步 理清文本思路

理清传记的行文思路和线索,梳理出传主的人生经历、人生轨迹。按照传主的成长经历和心路历程,依照或时间顺序,或空间顺序,或逻辑顺序,依次将时间、事迹、背景等内容梳理出来,整理出行文思路。如2012年辽宁卷《克罗齐的求索》,文本中依次出现的年份数据告诉我们:文章是按照时间顺序来记述其事迹的。而2015年全国卷Ⅰ《朱东润自传》则主要按照“史传观”形成的逻辑顺序行文。

第三步 梳理传主事迹

要筛选出“事”,即传主有哪些“事迹”“行为”“贡献”“成就”“经验”等。记述传主时,典型事件(事迹)是关键,能够反映传主的主要功过,并能显示有关的历史进程及特点。梳理事迹事件,可以理清其人生发展轨迹。如2012年全国卷《谢希德的诚与真》,记述了谢希德回国、谢希德在表面物理研究中的贡献、谢希德独特的宣传方式、谢希德对丈夫的深情、谢希德求真务实的精神等几个方面,通过这些事迹,我们就可以全面了解传主的品质与精神。

第四步 概析人物特点

要清楚文本传达了传主什么样的思想、观点、人格等,就要抓住文本中作者或他人的评论性语句,分析传主的思想行为,评价其对于社会和历史发展的作用,从而明确传主是怎样一个人,具有哪些特点,进一步把握文本的写作意图。如2012年辽宁卷《克罗齐的求索》一文中,4-7段的第一句以及最后一段体现了克罗齐的性格特点。

第五步 把握表现手法

人物传记以记人为主,通过富有特点的细节描写,能更好地把握传主的形象特征,了解其性格特点和精神面貌等,并引发读者的思考和感悟,从中获得更多更好的人生教益。另外,传记文本和写人记事类记叙文一样,在结构安排、修辞运用等方面都有特色。因此,结合文本内容,了解传记常用的表现手法,能更好地理解文本。如2015年全国卷Ⅰ《朱东润自传》第(3)小题就考查了表现手法。

[读文示范]

传记文本 读文示范

阅读下面的文字,完成1~4题。 吴文俊的数学世界

吴文俊小学时成绩平平,也没有显示出独特的数学才华,初中时数学甚至得过零分,高中时最喜欢的是物理而非数学,但他从小就对读书有浓厚兴趣,初中时国文成绩一直不错。尽管高三时物理得了满分,但教物理的赵贻经老师却看出了他的数学潜力,力荐他入数学系。正始中学决定,吴文俊必须报考数学系,才能得到每年一百块大洋的奖学金,加之他父母又不放心独子离开上海,吴文俊就进了上海交大数学系。所谓“知之不如好之,好之不如乐之”,吴文俊向来是以兴趣为先导来读书的。因为他对物理有兴趣,甚至一度想要转系。是大三时教数学的武崇林老师帮助他摆脱了专业上的困惑,使他认识到数学的巨大魅力。

1940年,吴文俊从交大毕业,先后在育英中学、培真中学担任数学教员,直到1946年见到了影响他一生的恩师陈省身,他才由一个普通的中学数学老师成为数学研究所的专业研究员。对于吴文俊的数学研究,他的学生高小山总结说:“吴先生做拓扑研究,一下子就能抓住核心问题,为代数拓扑学的兴起作出了影响深远的贡献。他从事机器定理证明也是这样,极其敏锐地看出了信息时代数学的发展趋势,他的研究受到中国古代数学的启发,汲取了中国传统数学的养分。使用吴先生的方法,几乎所有数学定理的证明,都可以由计算机来完成,从而让人类把精力放到更加宏观的层面上去思考问题。”

对吴文俊来说,虽然最初选择数学是被动的,但综观其一生,数学已逐渐成为他生命的一部分。从事数学研究,吴文俊特别强调数学思维。他说:“要创新,就要独立思考,就不能总是跟着人家亦步亦趋,当然开始的时候参考借鉴也是必要的。牛顿就说过,他之所以获得成功,因为他站在巨人的肩膀上,才能看得远。所以不能忽略学习,可是除了学习之外,还要能够独立思考,这是创新的必要条件。现在摆在中国面前的是,数学就要靠下一代、下下代在创新方面取得巨大成功,中华民族才可以得到复兴。”吴文俊自己的经历就是很好的例子。他在数学上的一系列成就,特别是他运用机械化思想来考察数学,发现了数学的不同侧面,并建立了新的模式,这全得益于他的独辟蹊径。

对我国的数学基础教育,吴文俊也颇有心得。我国中学生多次在国际奥数竞赛中获奖,被当作我国数学教育成功的证明,但吴文俊更赞同丘成桐的观点:“奥数应该是一种建立在兴趣之上的研究性、高层次学习,中国的奥数学习过分关注海量题目,直接与考试、竞赛挂钩,对系统学习数学不利。作为基础学科,应着重引导学习的兴趣,不应当过分追求功利。”吴文俊同样清醒地认识到:“竞赛获奖固然可贵,但也不能看得过重。因为它不能代表学生对数学的深度理解,也不能有效地训练数学思维。”他认为,数学教育更重要的是培养数学的思维方式。

有人曾揶揄数学家迂腐,吴文俊不但不迂腐,而且兴趣广泛,内心充满童趣。他说:“我是个想怎样就怎样的人,想玩就玩,想工作了就会安安静静地工作,从不多想。” 按以下步骤把握全文:

第一步:通读全文,整体感知文本,概括出传主具有典型意义的事件。

1.吴文俊的数学选择。

2.吴文俊数学研究的特点。

3.吴文俊的数学思维。

4.吴文俊对数学基础教育的认识。

5.吴文俊兴趣广泛。

6.吴文俊长久的学术生命。

第二步:把握细节,分析文本对传主的描绘刻画,挖掘人物的精神内涵。

1.高中时最喜欢的是物理而非数学,大学时曾一度想转系。

2.两位恩师:武崇林和陈省身。让他明确专业方向和从事专业研究。

3.从事数学研究,特别强调数字思维。

4.认为要创新,就要独立思考,就不能总是跟着人家亦步亦趋。

5.认为中国的奥数学习过分关注海量题目,直接与考试、竞赛挂钩,对系统学习数学不利。

6.兴趣广泛,内心充满童趣。

7.读历史书籍、看历史影片,帮助了他的学术研究;看围棋比赛,更培养了他的全局观念和战略眼光。

8.他特别强调研究数学要下扎实的功夫。

9.不认同许多外国数学家靠所谓巧思妙想研究数学的办法。

10.他提出的“吴方法”,继承和发扬了中国古代数学基于“计算”的传统。

第三步:从文本材料里分析出传主所处的时代及社会环境。

1.正始中学的校规和当今中国基础教育的现状。

他喜欢看电影、读历史小说,也喜欢看围棋比赛。老伴说他“贪玩”,他却说:“读历史书籍、看历史影片,帮助了我的学术研究;看围棋比赛,更培养了我的全局观念和战略眼光。”

吴文俊37岁时就获得了国家自然科学一等奖,四十多年后,他再次获得国家最高科技奖。如此长的学术生命,在数学界是非常罕见的。当记者提出疑问时,吴文俊反问道:“我为什么不能保持这么长的学术生命?”在他看来,学术生命是能够终生保持的,很多人做不到,那是他们自己的问题,应该自我反省。他特别强调研究数学要下扎实的功夫。他说:“外国许多数学家,尽管有的我非常佩服,可是我并不认同他们靠所谓巧思妙想研究数学的办法。应该根据客观实际具体分析,一切以事实为主。这是我主要的想法。”

(摘编自柯琳娟《吴文俊传》)

相关链接

①1974年,吴文俊转向中国数学史研究,从中得到启发,开创了具有中国传统数学特点的数学机械化之路。他提出的“吴方法”,继承和发扬了中国古代数学基于“计算”的传统,与通常基于逻辑的方法根本不同,首次实现了高效的几何定理自动证明。国际机器证明研究领域的权威人物S.穆尔说:“在吴文俊之前,机械化的几何定理证明处于黑暗时期,而吴的工作给整个领域带来光明。”(黄婷、邱德胜《数学大师:华罗庚、陈省身、吴文俊》)

②一般说来,吴教授的工作,都是独辟蹊径,不袭前人,富有创造性的。(陈省身为吴文俊颁发杰出科学家奖时的评语)

2.“相关链接”①中写到了吴文俊的数学成就和地位,②中介绍了吴文俊独辟蹊径的数学研究。

第四步:体会文本运用的表达技巧,并分析其作用。

1.文章以时间为叙述顺序,以“成就——方法——修养”为线索组织材料,首尾照应,结构严谨。

2.全文采用叙议结合的手法,突出传主的人生观和价值观。

第五步:梳理文本思路。

文章共6个自然段,可分为三个层次。

第1、2段为第一层,写吴文俊走上数学研究之路的过程。

第3、4段为第二层,写吴文俊的数学研究和对数学基础教育的认识。

第5、6段为第三层,写吴文俊广泛的兴趣和扎实的功底对数学研究的支撑。

[尝试解题]

1.下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的两项是( )

A.在上海交大读书期间,吴文俊因为对数学不感兴趣,曾一度想转到物理系,后来遇见一位高明的数学老师武崇林,他才打消了转系念头。

B.吴文俊清楚地看到信息时代数学的发展趋势,受到中国古代数学的启发,提出了用计算机实现数学定理证明的方法,作出了影响深远的贡献。

C.吴文俊能够清醒地认识到中国数学研究领域存在的主要问题,期待着未来的中国数学家开拓创新,取得巨大成就,从而实现中华民族的复兴。

D.外国不少数学家只靠巧思妙想研究数学,尽管名气很大,吴文俊却并不认同他们的研究成果,而是坚持用自己以客观为主的方法研究数学。

E.吴文俊在拓扑学、机器定理证明、数学机械化等领域都取得了很多独创性成果,获得了国际数学界同行的高度认可与评价。

EB [C项,“期待着未来的中国数学家开拓创新”曲解文意,原文说的是“数学就要靠下一代、下下代……”。D项,“只靠”说法绝对化;“吴文俊却并不认同他们的研究成果”错,尾段说的是吴文俊“并不认同他们靠所谓巧思妙想研究数学的办法”。A项,原文未说数学老师武崇林“高明”。]

2.吴文俊的数学研究为什么能够取得创造性成果?请结合材料简要分析。

解析: 本题考查筛选整合文中信息的能力。吴文俊“取得创造性成果”的原因分布于后五段及相关链接中,其呈现方式有作者评述,有传主自述,也有其他科学家的评价。答题时要注意提取每段中的重要信息概括归类。

答案: ①不蹈袭前人,不盲从权威,能够独辟蹊径。②具有扎实功底、全局观念和战略眼光,善于抓住事物的本质。③学术视野广阔,注重人文修养。

3.对我国的数学基础教育,吴文俊有哪些心得?请结合材料简要概括。

解析: 本题要求概括吴文俊对我国数学基础教育的“心得”,其对应段落是第四段。此段以我国中学生多次获得国际奥数竞赛奖为切入点,通过引述他的两句话表现他对“基础教育”“数学教育”及“奥数教学”的看法,提取其中的信息,形成观点性表述即可。

答案: ①基础教育应着重引导学生深入学习、探究的兴趣。②数学教育要有利于系统学习和深入理解数学,而不是海量题目训练和追求竞赛获奖。③现行奥数教学方法太功利,且无法引导学生深入理解和训练数学思维。

4.作为一位杰出的数学家,吴文俊对物理学、文学艺术等也有广泛的兴趣。请结合材料,就兴趣广泛与专业研究的关系进行分析。

解析: 探究分析要紧扣文本内容分析“广泛兴趣”对“专业研究”的作用。其“广泛兴趣”表现在作为著名数学家对物理的兴趣、阅读的广泛、开阔的视野和生活情趣上,作用要联系文本内容合理阐释。

答案: ①吴文俊广泛的阅读面,为日后的专业研究奠定了基础,也有助于科学与人文交融理念的形成。②物理与数学本来就关系密切,吴文俊对物理的兴趣,为他的数学研究提供了便利条件。③吴文俊兴趣广泛,视野开阔,他的思维活跃,能够融会贯通,富有创造性。④吴文俊富有生活情趣,心胸开阔,能够保持罕见长久的学术生命。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

同课章节目录