8.《寡人之于国也》课件(27张PPT)—2020-2021学年人教版高中语文必修三第三单元

文档属性

| 名称 | 8.《寡人之于国也》课件(27张PPT)—2020-2021学年人教版高中语文必修三第三单元 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 262.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-18 00:06:26 | ||

图片预览

文档简介

五十步笑百步

本义:作战时后退了五十步的人讥笑后退

了百步的人。

比喻义:

语出自《孟子·梁惠王上》

比喻缺点或错误的程度不同,

实质却一样。

课前前置学习

①导学案中相关文言知识练习题

②介绍孟子生平事迹和“民本、仁政、王道”等思想的视频和资料

思考:用一个词形容你心目中的“亚圣”孟子的形象。

寡人之于国也

孟

子

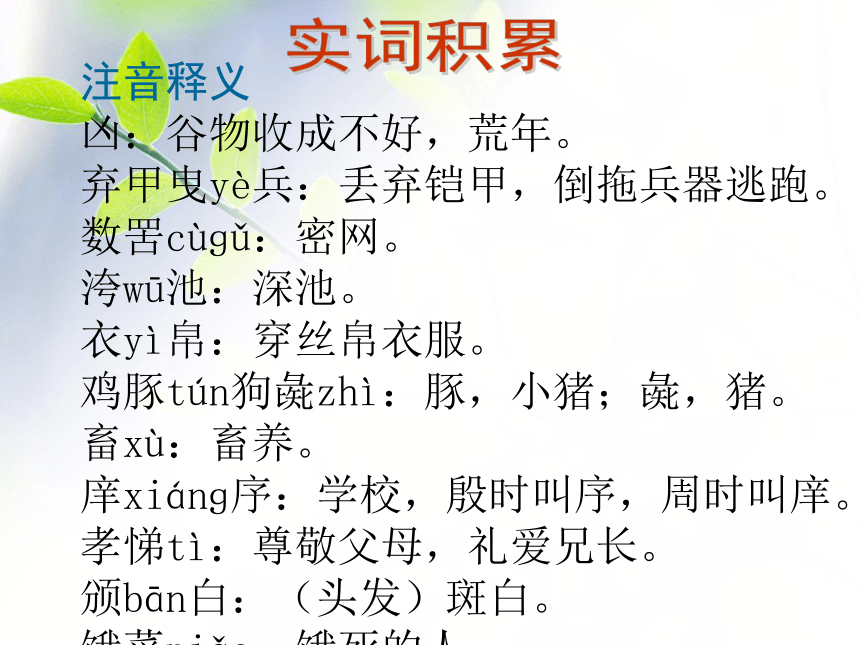

实词积累

注音释义

凶:谷物收成不好,荒年。

弃甲曳yè兵:丢弃铠甲,倒拖兵器逃跑。

数罟cùɡǔ:密网。

洿wū池:深池。

衣yì帛:穿丝帛衣服。

鸡豚tún狗彘zhì:豚,小猪;彘,猪。

畜xù:畜养。

庠xiánɡ序:学校,殷时叫序,周时叫庠。

孝悌tì:尊敬父母,礼爱兄长。

颁bān白:(头发)斑白。

饿莩piǎo:饿死的人。

词类活用

填然鼓之 击鼓,名词作动词。

王无罪岁 归罪,名词作动词。

树之以桑 种植,名词用作动词。

五十者可以衣帛矣 穿,名词作动词。

然而不王者 为王,使天下百姓归顺,名词

作动词。

谨庠序之教 恭敬从事,形容词作动词。

使养生丧死无憾 活着的人,动词作名词。

为…办丧事,为动用法。

教学目标

1.了解仁政的具体内容;

2.感受孟子的雄辩力量;

3.掌握文章的重点实词。

关于孟子的仁政

民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。诸侯危社稷,则变置。 牺牲既成,粢盛既洁,祭祖以时,然而早干水溢,则变置社稷。(《孟子·尽心下》)

【译文】百姓地位最重要,其次是国家,国君地位要轻。所以,得到民心的做天子,得到天子欢心的做国君,得到国君欢心的做大夫。国君危害到国家,就改立国君。祭品丰盛,祭品洁净,祭祖按时举行,但仍然遭受旱灾水灾,那就改立土神谷神。

孟子简介

孟子(约前372—前289),名轲,战国邹(今山东邹县)人。思想家、教育家。

相传孟子是鲁国贵族孟孙氏后裔,幼年丧父,家庭贫困。据《史记·孟子列传》载,他是子思(孔子孙,名伋)的再传弟子,曾游说齐、宋、魏等国。当时“天下方务于合从连横,以攻伐为贤”,孟子颂“唐、虞、三代之德”,被诸侯认为远离实际而不被采纳。孟子“退而与万章之徒(轲之门人)序《诗》《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇”。孟子继承孔子仁的思想,发展为仁政学说。他重视民心向背,主张“民贵君轻”。他把道德规范概括为四种:仁、义、礼、智。

梁惠王说:“我对于国家,算是很尽了心啦。河内遇荒年,就把那里的百姓迁移到河东去,再把河东的粮食运送到河内;河东遇荒年也是这样。考察邻国的政治,没有像我这样用心的。邻国的百姓没有更减少,我的百姓没有更增多,这是为什么呢?”

孟子回答说:“大王喜欢打仗,让我用战争做说明吧。咚咚地敲响战鼓,两军的兵器已经交接,(兵士)扔掉盔甲拖着武器逃跑。有的人逃跑了一百步才停下,有的人逃跑了五十步就停下。凭自己只跑了五十步,去笑话别人跑了一百步,那怎么样呢?”

参考译文

第一部分 (1)

提出民不加多的疑问;

第二部分(2-4)

分析民不加多的原因;

第三部分(5-7)

阐述民可加多的措施。

整体阅读

《孟子》的犀利、《庄子》的恣肆、《荀子》的浑厚和《韩非子》的峻峭,被称为先秦散文的“四大台柱”。《孟子》艺术特色:其一长于思辨。诱导启发,争取主动,论辩跌宕生姿。其二善为设譬。东汉赵岐《孟子题辞》中说:“孟子长于譬喻,辞不迫切,而意已独至。”《孟子》全书261章,其中93章共使用比喻159种。本文“五十步笑百步”明白晓畅,喻意深刻。其三结构严谨。本文各部分末尾分别用“寡人之民不加多”“无望民之多于邻国也”“斯天下之民至焉”,既对各部分内容画龙点睛,又强化了各部分间内在联系,使文章层层深入,浑然一体,凸显出孟子论辩的雄浑、缜密、深沉的特质。

孟子雄辩

破题

1、题目怎么来的?

2、你能够从题目中得到哪些信息?

对话体的议论文

题目是后人根据文章首句加上的

提出问题(是什么)----我怎样对待国家国民

的,结果如何?

分析问题(为什么)----我这样对待国家国民是

对还是错,为什么?

解决问题(怎么办)----我该怎样对待国家国民

一读课文,正音,用课文原句回答这3个问题

二读课文,因声求气

读第1段,思考:第一段应该怎么读?

(1)哪些字词用什么样的语气读?为什么?

(2)声音的高低快慢轻重强弱如何处理?

提示:思考诵读的方法

“上古竞于道德,中世逐于智谋,当今争于气力。”

(《韩非子·五蠹》)

原因之一:时代背景

梁惠王为何对“民不加多”倍感忧虑?

统治者对外频繁用兵,争城掠地;对内残酷剥削,劳役繁重。

魏国曾是强国,但在梁惠王统治期间,连遭大国重创,内忧外患, 不复强盛。

梁惠王“卑词厚币以招贤者”,渴望改变现状。“ 寡人不佞,兵三折于外,太子虏,上将死,国以空虚,以羞先君宗庙社稷,寡人甚丑之。叟不远千里,辱幸至弊邑之廷,将何以利吾国?”(《史记?魏世家》)

原因之二:魏国国情

二读课文,因声求气

注意虚词在表现语气情感上的作用;

结合语境理解词语意思,揣摩说话者心理;

以声音的高低快慢轻重强弱表现语气变化。

诵读提示:

二读课文,因声求气

读第2-4段,思考:

第2段末尾的“则何如”应该怎么读?请结合上下文揣摩孟子心理,说明为什么这样读。

孟子怎样分析“民不加多”的原因?

设喻:

五十步 百步(数量不同,实质相同)逃

“王好战,请以战喻”

梁

惠

王

邻国

之君

形式不同

实质相同

非王道

二读课文,因声求气

读第5-7段,思考讨论:

(1)在诵读第5段时,应该对哪些字做特殊处理?读第6段与读第5段,在哪些字词的语气上又有什么区别?

(2)第7段的语气比较第5、6段又有什么不同?在哪些字词的诵读上体现出来?

思考:孟子在最后一段用了什么说理方法?旨在说明什么?

反问

涂有饿莩归罪于年成不好

刺人而杀人归罪于武器

旨在阐述统治者想使民加多应有的态度:无罪岁,多反省

对比 狗彘食人食(贵族)

涂有饿莩(百姓)

三读课文,感知形象

诵读,思考:

在文中,孟子时而机智聪明地巧设陷阱,时而语重心长的地劝说进谏,时而自信愉悦地憧憬未来,甚至又直言不讳地指责君主,我们可以看到孟子是什么样的人?请用“他,是一个…”的排比句式说说你的看法。

孟子的思想

春秋无义战。

民为贵,社稷次之,君为轻。《孟子尽心下》

“乐民之乐者,民亦乐其乐,忧民之忧者,民亦忧其忧。”

(《孟子?梁惠王下》)

反对不义的战争

民本思想

行王道施仁政思想

他,有“闻过则喜”的谦逊,有“达则兼济天下”的胸襟,有“舍生取义”的凛然,有“富贵不能淫”的坚守,有“贫贱不能移”的坚守,有“威武不能屈”的浩然正气!他便是在塑造中国历代优秀知识分子的性格中起到不可估量的作用“亚圣”孟子。

三读课文,感知形象

本文以“民不加多”为主线,阐述了孟子的“行王道施仁政”的思想,环环相扣,善用比喻排比,音节铿锵,气势充沛;你估计梁惠王面对这样一番说理会不会接受?

适梁,梁惠王不果所言,则见以为迂远而阔于事情。当是之时,秦用商君,富国强兵;楚、魏用吴起,战胜弱敌;齐威王、宣王用孙子、田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合从连衡,以攻伐为贤,而孟轲乃述唐、虞、三代之德,是以所如者不合。退而与万章之徒序《诗》、《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇。

——《史记-孟子列传 》

“如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也?”

道之所在,虽千万人,吾往矣。

民贵君轻不愧亚圣,

性善气正真乃完人。

本义:作战时后退了五十步的人讥笑后退

了百步的人。

比喻义:

语出自《孟子·梁惠王上》

比喻缺点或错误的程度不同,

实质却一样。

课前前置学习

①导学案中相关文言知识练习题

②介绍孟子生平事迹和“民本、仁政、王道”等思想的视频和资料

思考:用一个词形容你心目中的“亚圣”孟子的形象。

寡人之于国也

孟

子

实词积累

注音释义

凶:谷物收成不好,荒年。

弃甲曳yè兵:丢弃铠甲,倒拖兵器逃跑。

数罟cùɡǔ:密网。

洿wū池:深池。

衣yì帛:穿丝帛衣服。

鸡豚tún狗彘zhì:豚,小猪;彘,猪。

畜xù:畜养。

庠xiánɡ序:学校,殷时叫序,周时叫庠。

孝悌tì:尊敬父母,礼爱兄长。

颁bān白:(头发)斑白。

饿莩piǎo:饿死的人。

词类活用

填然鼓之 击鼓,名词作动词。

王无罪岁 归罪,名词作动词。

树之以桑 种植,名词用作动词。

五十者可以衣帛矣 穿,名词作动词。

然而不王者 为王,使天下百姓归顺,名词

作动词。

谨庠序之教 恭敬从事,形容词作动词。

使养生丧死无憾 活着的人,动词作名词。

为…办丧事,为动用法。

教学目标

1.了解仁政的具体内容;

2.感受孟子的雄辩力量;

3.掌握文章的重点实词。

关于孟子的仁政

民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。诸侯危社稷,则变置。 牺牲既成,粢盛既洁,祭祖以时,然而早干水溢,则变置社稷。(《孟子·尽心下》)

【译文】百姓地位最重要,其次是国家,国君地位要轻。所以,得到民心的做天子,得到天子欢心的做国君,得到国君欢心的做大夫。国君危害到国家,就改立国君。祭品丰盛,祭品洁净,祭祖按时举行,但仍然遭受旱灾水灾,那就改立土神谷神。

孟子简介

孟子(约前372—前289),名轲,战国邹(今山东邹县)人。思想家、教育家。

相传孟子是鲁国贵族孟孙氏后裔,幼年丧父,家庭贫困。据《史记·孟子列传》载,他是子思(孔子孙,名伋)的再传弟子,曾游说齐、宋、魏等国。当时“天下方务于合从连横,以攻伐为贤”,孟子颂“唐、虞、三代之德”,被诸侯认为远离实际而不被采纳。孟子“退而与万章之徒(轲之门人)序《诗》《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇”。孟子继承孔子仁的思想,发展为仁政学说。他重视民心向背,主张“民贵君轻”。他把道德规范概括为四种:仁、义、礼、智。

梁惠王说:“我对于国家,算是很尽了心啦。河内遇荒年,就把那里的百姓迁移到河东去,再把河东的粮食运送到河内;河东遇荒年也是这样。考察邻国的政治,没有像我这样用心的。邻国的百姓没有更减少,我的百姓没有更增多,这是为什么呢?”

孟子回答说:“大王喜欢打仗,让我用战争做说明吧。咚咚地敲响战鼓,两军的兵器已经交接,(兵士)扔掉盔甲拖着武器逃跑。有的人逃跑了一百步才停下,有的人逃跑了五十步就停下。凭自己只跑了五十步,去笑话别人跑了一百步,那怎么样呢?”

参考译文

第一部分 (1)

提出民不加多的疑问;

第二部分(2-4)

分析民不加多的原因;

第三部分(5-7)

阐述民可加多的措施。

整体阅读

《孟子》的犀利、《庄子》的恣肆、《荀子》的浑厚和《韩非子》的峻峭,被称为先秦散文的“四大台柱”。《孟子》艺术特色:其一长于思辨。诱导启发,争取主动,论辩跌宕生姿。其二善为设譬。东汉赵岐《孟子题辞》中说:“孟子长于譬喻,辞不迫切,而意已独至。”《孟子》全书261章,其中93章共使用比喻159种。本文“五十步笑百步”明白晓畅,喻意深刻。其三结构严谨。本文各部分末尾分别用“寡人之民不加多”“无望民之多于邻国也”“斯天下之民至焉”,既对各部分内容画龙点睛,又强化了各部分间内在联系,使文章层层深入,浑然一体,凸显出孟子论辩的雄浑、缜密、深沉的特质。

孟子雄辩

破题

1、题目怎么来的?

2、你能够从题目中得到哪些信息?

对话体的议论文

题目是后人根据文章首句加上的

提出问题(是什么)----我怎样对待国家国民

的,结果如何?

分析问题(为什么)----我这样对待国家国民是

对还是错,为什么?

解决问题(怎么办)----我该怎样对待国家国民

一读课文,正音,用课文原句回答这3个问题

二读课文,因声求气

读第1段,思考:第一段应该怎么读?

(1)哪些字词用什么样的语气读?为什么?

(2)声音的高低快慢轻重强弱如何处理?

提示:思考诵读的方法

“上古竞于道德,中世逐于智谋,当今争于气力。”

(《韩非子·五蠹》)

原因之一:时代背景

梁惠王为何对“民不加多”倍感忧虑?

统治者对外频繁用兵,争城掠地;对内残酷剥削,劳役繁重。

魏国曾是强国,但在梁惠王统治期间,连遭大国重创,内忧外患, 不复强盛。

梁惠王“卑词厚币以招贤者”,渴望改变现状。“ 寡人不佞,兵三折于外,太子虏,上将死,国以空虚,以羞先君宗庙社稷,寡人甚丑之。叟不远千里,辱幸至弊邑之廷,将何以利吾国?”(《史记?魏世家》)

原因之二:魏国国情

二读课文,因声求气

注意虚词在表现语气情感上的作用;

结合语境理解词语意思,揣摩说话者心理;

以声音的高低快慢轻重强弱表现语气变化。

诵读提示:

二读课文,因声求气

读第2-4段,思考:

第2段末尾的“则何如”应该怎么读?请结合上下文揣摩孟子心理,说明为什么这样读。

孟子怎样分析“民不加多”的原因?

设喻:

五十步 百步(数量不同,实质相同)逃

“王好战,请以战喻”

梁

惠

王

邻国

之君

形式不同

实质相同

非王道

二读课文,因声求气

读第5-7段,思考讨论:

(1)在诵读第5段时,应该对哪些字做特殊处理?读第6段与读第5段,在哪些字词的语气上又有什么区别?

(2)第7段的语气比较第5、6段又有什么不同?在哪些字词的诵读上体现出来?

思考:孟子在最后一段用了什么说理方法?旨在说明什么?

反问

涂有饿莩归罪于年成不好

刺人而杀人归罪于武器

旨在阐述统治者想使民加多应有的态度:无罪岁,多反省

对比 狗彘食人食(贵族)

涂有饿莩(百姓)

三读课文,感知形象

诵读,思考:

在文中,孟子时而机智聪明地巧设陷阱,时而语重心长的地劝说进谏,时而自信愉悦地憧憬未来,甚至又直言不讳地指责君主,我们可以看到孟子是什么样的人?请用“他,是一个…”的排比句式说说你的看法。

孟子的思想

春秋无义战。

民为贵,社稷次之,君为轻。《孟子尽心下》

“乐民之乐者,民亦乐其乐,忧民之忧者,民亦忧其忧。”

(《孟子?梁惠王下》)

反对不义的战争

民本思想

行王道施仁政思想

他,有“闻过则喜”的谦逊,有“达则兼济天下”的胸襟,有“舍生取义”的凛然,有“富贵不能淫”的坚守,有“贫贱不能移”的坚守,有“威武不能屈”的浩然正气!他便是在塑造中国历代优秀知识分子的性格中起到不可估量的作用“亚圣”孟子。

三读课文,感知形象

本文以“民不加多”为主线,阐述了孟子的“行王道施仁政”的思想,环环相扣,善用比喻排比,音节铿锵,气势充沛;你估计梁惠王面对这样一番说理会不会接受?

适梁,梁惠王不果所言,则见以为迂远而阔于事情。当是之时,秦用商君,富国强兵;楚、魏用吴起,战胜弱敌;齐威王、宣王用孙子、田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合从连衡,以攻伐为贤,而孟轲乃述唐、虞、三代之德,是以所如者不合。退而与万章之徒序《诗》、《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇。

——《史记-孟子列传 》

“如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也?”

道之所在,虽千万人,吾往矣。

民贵君轻不愧亚圣,

性善气正真乃完人。