整本书阅读《乡土中国》导读设计 课件(28张PPT)2020-2021学年高中语文统编版必修上册第五单元

文档属性

| 名称 | 整本书阅读《乡土中国》导读设计 课件(28张PPT)2020-2021学年高中语文统编版必修上册第五单元 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-18 00:08:10 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

从何处来,

向何处去

——《乡土中国》导读课

《左传 僖公二十三年》:“﹝重耳﹞过卫,卫文公不礼焉。出于五鹿,乞食于野人,野人与之块,公子怒,欲鞭之。子犯曰:“天赐也。”稽首,受而载之。”

一、其人其书

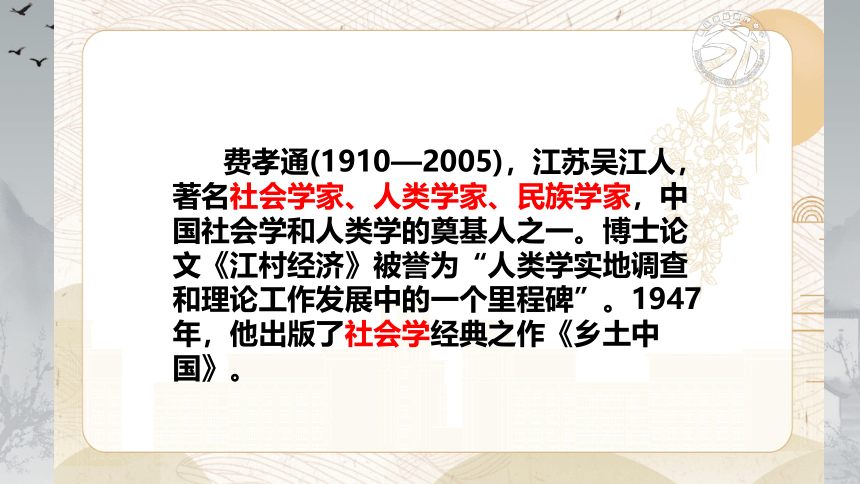

费孝通(1910—2005),江苏吴江人,著名社会学家、人类学家、民族学家,中国社会学和人类学的奠基人之一。博士论文《江村经济》被誉为“人类学实地调查和理论工作发展中的一个里程碑”。1947年,他出版了社会学经典之作《乡土中国》。

社会学著作

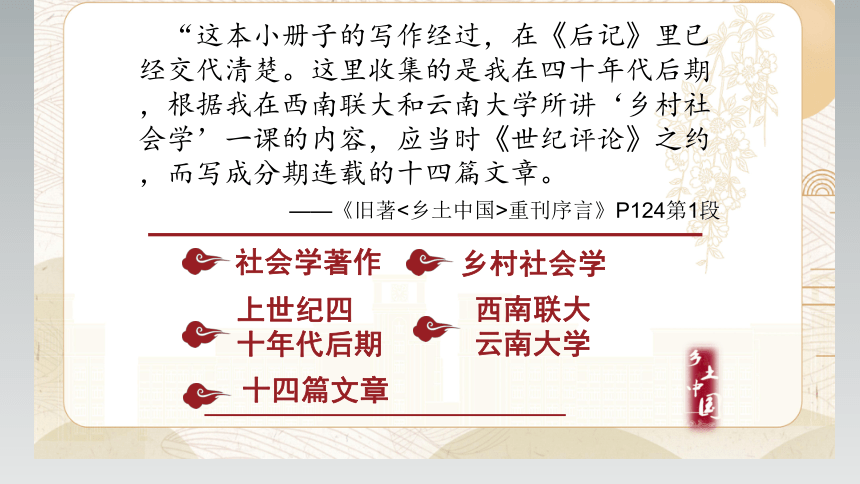

“这本小册子的写作经过,在《后记》里已经交代清楚。这里收集的是我在四十年代后期,根据我在西南联大和云南大学所讲‘乡村社会学’一课的内容,应当时《世纪评论》之约,而写成分期连载的十四篇文章。

——《旧著<乡土中国>重刊序言》P124第1段

乡村社会学

上世纪四

十年代后期

西南联大

云南大学

十四篇文章

社会学著作

乡村社会学

上世纪四

十年代后期

西南联大

云南大学

十四篇文章

学术地位:是学界公认的中国乡土社会传统文化和社会结构理论研究的重要代表作之一。

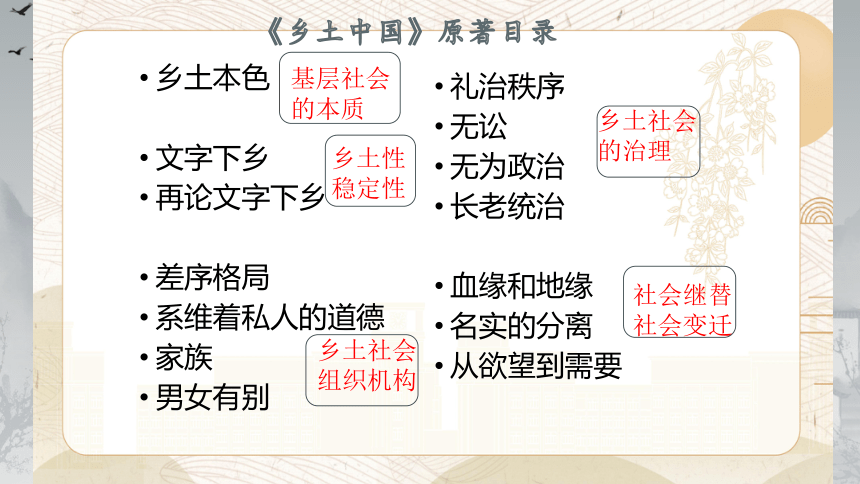

《乡土中国》原著目录

乡土本色

文字下乡

再论文字下乡

差序格局

系维着私人的道德

家族

男女有别

礼治秩序

无讼

无为政治

长老统治

血缘和地缘

名实的分离

从欲望到需要

基层社会的本质

乡土性

稳定性

乡土社会

组织机构

乡土社会的治理

社会继替

社会变迁

二、因何而读

小区种菜

阳台种菜

泡沫箱种菜

饮料瓶种菜

中国人为什么那么喜欢种菜(种植)?

以现在的情形来说,这片大陆上最大多数的人是拖泥带水下田村生活的了。我们不妨缩小一些范围来看,三条大河的流域已经全是农业区。而且,据说凡是从这个农业老家里迁移到四围边地上去的子弟,也老是很忠实地守着这直接向土里去讨生活的传统。最近我遇着一位到内蒙旅行回来的美国朋友,他很奇怪的问我:你们中原去的人,到了这最适宜于放牧的草原上,依旧锄地播种,一家家划着小小的一方地,种植起来;真象是向土里一钻,看不到其他利用这片地的方法了。我记得我的老师史禄国先生也告诉过我,远在西伯利亚,中国人住下了,不管天气如何,还是要下些种子,试试看能不能种地。——这样说来,我们的民族确是和泥土分不开的了。从土里长出过光荣的历史,自然也会受到土的束缚,现在很有些飞不上天的样子。靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。

——《乡土本色》P32第2段

以土为生、安土重迁——中国精神之“根”

中国人为什么那么喜欢种菜(种植)?

《白鹿原》族长祠堂行家法

我的假设是中国乡土社会采取了差序格局,利用亲属的伦常去组合社群,经营各种事业,使这基本的家,变成氏族性了。

——《乡土中国 家族》83页第二段

回到我们的乡土社会来,在它的权力结构中,虽则有着不民主的横暴权力,也有着民主的同意权力,但是在这两者之外还有教化权力,后者既非民主又异于不民主的专制,是另有一工的。所以用民主和不民主的尺度来衡量中国社会,都是也都不是,都有些像,但都不确当。一定要给它一个名词的话,我一时想不出比“长老统治”更好的说法了。

——《乡土中国 长老统治》128页第三段

读《乡土中国》

可以读懂我们的过去

参照公安部公通字[1995]91号文件,公民的籍贯应为本人出生时祖父的居住地(户口所在地);祖父去世的,填写祖父去世时的户口所在地;祖父未落常住户口的,填写祖父应落常住户口的地方。

——百度 百科

血缘是稳定的力量,在稳定的社会中,地缘不过是血缘的投影,不分离的。

——《乡土中国 血缘与地缘》135页第二段

我们的籍贯是取自我们的父亲的,并不是根据自己所生或所住的地方,而是和姓一般继承的,那是“血缘”,所以我们可以说籍贯只是“血缘的空间投影”。

——《乡土中国 血缘与地缘》136页第二段

中国人为什么对亲戚称谓如此“执着”?

中国 爷爷 外公 奶 奶 外 婆 叔叔 伯伯 舅舅 阿姨 姑姑 婶婶 伯母

西方 grandpa grandma uncle aunt 西洋的社会有些象我们在田里捆柴,几根稻草束成一把,几把束成一扎,几扎束成一捆,几捆束成一挑。每一根柴在整个挑里都属于一定的捆、扎、把。每一根柴也可以找到同把、同扎、同捆的柴,分扎得清楚不会乱的。在社会,这些单位就是团体。我说西洋社会组织象捆柴就是想指明:他们常常由若干人组成一个个的团体。团体是有一定界限的,谁是团体里的人,谁是团体外的人,不能模糊,一定分得清楚。……我用这譬喻是在想具体一些,使我们看到社会生活中人和人的关系的一种格局。我们不妨称之为团体格局。

——《乡土中国 差序格局》60页第二段

“我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。被圈子的波纹所推及的就发生联系。每个人在某一时间某一地点所动用的圈子是不一定相同的。”

——《乡土中国 差序格局》61页第二段

读《乡土中国》

可以观照我们的现在

稳定→流动

熟悉→陌生

长老统治→法治社会

读《乡土中国》

可以探索我们的未来

为什么读《乡土中国》

读懂过去

观照现在

探索未来

发展思辨能力,提升思维品质;

获得美学与艺术的熏陶;

获得语言的营养,得到表达的锤炼。

三、读法探路

第一步:浏览

即概读,就是了解作者和书名,阅读前言、后记、序、目录,大概了解整本书的体例、主要内容、篇章格局。浏览后可做具体内容的猜想,并在阅读中修正、检验、丰富自己的猜想。

第二步:略读

略读即快速阅读,了解各篇章内容大意,勾画核心概念和主要观点。可采取思维导图的方式,梳理全书逻辑结构。

第三步:精读

精读即认真、反复地阅读,逐字逐句深入钻研,利用批注记录心得。借回答教材中的阅读导引检测理解程度;尝试撰写读书笔记和书评。

第四步:研读

研读即读后探究,在通读全书并精读过部分章节后,对阅读中发现的问题进行反复思考与探究,选择有趣、有疑、有用的专题进行研讨。

第五步:重读

重读不是再读一遍,而是一遍一遍反复阅读,甚至终生阅读。通过一次次重读,将书中内容之内化为知识与能力,促进自我的成长。

第1天:导读课——初见《乡土中国》,制定阅读计划

第2天:阅读第一章——批注指导课预习

第3天:批注指导课——学会批注阅读

第4—10天:学生阅读全书——独立批读

第11天:研读指导课——学习研读

第12—17天:小组进行研读

第18天:分小组展示研究性课题成果

第19天:评价与考核

阅读计划参考

读懂乡土中国,

让我们

关心今天的粮食和蔬菜,

不忘昨日的来处,

也看清明天的去向!

从何处来,

向何处去

——《乡土中国》导读课

《左传 僖公二十三年》:“﹝重耳﹞过卫,卫文公不礼焉。出于五鹿,乞食于野人,野人与之块,公子怒,欲鞭之。子犯曰:“天赐也。”稽首,受而载之。”

一、其人其书

费孝通(1910—2005),江苏吴江人,著名社会学家、人类学家、民族学家,中国社会学和人类学的奠基人之一。博士论文《江村经济》被誉为“人类学实地调查和理论工作发展中的一个里程碑”。1947年,他出版了社会学经典之作《乡土中国》。

社会学著作

“这本小册子的写作经过,在《后记》里已经交代清楚。这里收集的是我在四十年代后期,根据我在西南联大和云南大学所讲‘乡村社会学’一课的内容,应当时《世纪评论》之约,而写成分期连载的十四篇文章。

——《旧著<乡土中国>重刊序言》P124第1段

乡村社会学

上世纪四

十年代后期

西南联大

云南大学

十四篇文章

社会学著作

乡村社会学

上世纪四

十年代后期

西南联大

云南大学

十四篇文章

学术地位:是学界公认的中国乡土社会传统文化和社会结构理论研究的重要代表作之一。

《乡土中国》原著目录

乡土本色

文字下乡

再论文字下乡

差序格局

系维着私人的道德

家族

男女有别

礼治秩序

无讼

无为政治

长老统治

血缘和地缘

名实的分离

从欲望到需要

基层社会的本质

乡土性

稳定性

乡土社会

组织机构

乡土社会的治理

社会继替

社会变迁

二、因何而读

小区种菜

阳台种菜

泡沫箱种菜

饮料瓶种菜

中国人为什么那么喜欢种菜(种植)?

以现在的情形来说,这片大陆上最大多数的人是拖泥带水下田村生活的了。我们不妨缩小一些范围来看,三条大河的流域已经全是农业区。而且,据说凡是从这个农业老家里迁移到四围边地上去的子弟,也老是很忠实地守着这直接向土里去讨生活的传统。最近我遇着一位到内蒙旅行回来的美国朋友,他很奇怪的问我:你们中原去的人,到了这最适宜于放牧的草原上,依旧锄地播种,一家家划着小小的一方地,种植起来;真象是向土里一钻,看不到其他利用这片地的方法了。我记得我的老师史禄国先生也告诉过我,远在西伯利亚,中国人住下了,不管天气如何,还是要下些种子,试试看能不能种地。——这样说来,我们的民族确是和泥土分不开的了。从土里长出过光荣的历史,自然也会受到土的束缚,现在很有些飞不上天的样子。靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。

——《乡土本色》P32第2段

以土为生、安土重迁——中国精神之“根”

中国人为什么那么喜欢种菜(种植)?

《白鹿原》族长祠堂行家法

我的假设是中国乡土社会采取了差序格局,利用亲属的伦常去组合社群,经营各种事业,使这基本的家,变成氏族性了。

——《乡土中国 家族》83页第二段

回到我们的乡土社会来,在它的权力结构中,虽则有着不民主的横暴权力,也有着民主的同意权力,但是在这两者之外还有教化权力,后者既非民主又异于不民主的专制,是另有一工的。所以用民主和不民主的尺度来衡量中国社会,都是也都不是,都有些像,但都不确当。一定要给它一个名词的话,我一时想不出比“长老统治”更好的说法了。

——《乡土中国 长老统治》128页第三段

读《乡土中国》

可以读懂我们的过去

参照公安部公通字[1995]91号文件,公民的籍贯应为本人出生时祖父的居住地(户口所在地);祖父去世的,填写祖父去世时的户口所在地;祖父未落常住户口的,填写祖父应落常住户口的地方。

——百度 百科

血缘是稳定的力量,在稳定的社会中,地缘不过是血缘的投影,不分离的。

——《乡土中国 血缘与地缘》135页第二段

我们的籍贯是取自我们的父亲的,并不是根据自己所生或所住的地方,而是和姓一般继承的,那是“血缘”,所以我们可以说籍贯只是“血缘的空间投影”。

——《乡土中国 血缘与地缘》136页第二段

中国人为什么对亲戚称谓如此“执着”?

中国 爷爷 外公 奶 奶 外 婆 叔叔 伯伯 舅舅 阿姨 姑姑 婶婶 伯母

西方 grandpa grandma uncle aunt 西洋的社会有些象我们在田里捆柴,几根稻草束成一把,几把束成一扎,几扎束成一捆,几捆束成一挑。每一根柴在整个挑里都属于一定的捆、扎、把。每一根柴也可以找到同把、同扎、同捆的柴,分扎得清楚不会乱的。在社会,这些单位就是团体。我说西洋社会组织象捆柴就是想指明:他们常常由若干人组成一个个的团体。团体是有一定界限的,谁是团体里的人,谁是团体外的人,不能模糊,一定分得清楚。……我用这譬喻是在想具体一些,使我们看到社会生活中人和人的关系的一种格局。我们不妨称之为团体格局。

——《乡土中国 差序格局》60页第二段

“我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。被圈子的波纹所推及的就发生联系。每个人在某一时间某一地点所动用的圈子是不一定相同的。”

——《乡土中国 差序格局》61页第二段

读《乡土中国》

可以观照我们的现在

稳定→流动

熟悉→陌生

长老统治→法治社会

读《乡土中国》

可以探索我们的未来

为什么读《乡土中国》

读懂过去

观照现在

探索未来

发展思辨能力,提升思维品质;

获得美学与艺术的熏陶;

获得语言的营养,得到表达的锤炼。

三、读法探路

第一步:浏览

即概读,就是了解作者和书名,阅读前言、后记、序、目录,大概了解整本书的体例、主要内容、篇章格局。浏览后可做具体内容的猜想,并在阅读中修正、检验、丰富自己的猜想。

第二步:略读

略读即快速阅读,了解各篇章内容大意,勾画核心概念和主要观点。可采取思维导图的方式,梳理全书逻辑结构。

第三步:精读

精读即认真、反复地阅读,逐字逐句深入钻研,利用批注记录心得。借回答教材中的阅读导引检测理解程度;尝试撰写读书笔记和书评。

第四步:研读

研读即读后探究,在通读全书并精读过部分章节后,对阅读中发现的问题进行反复思考与探究,选择有趣、有疑、有用的专题进行研讨。

第五步:重读

重读不是再读一遍,而是一遍一遍反复阅读,甚至终生阅读。通过一次次重读,将书中内容之内化为知识与能力,促进自我的成长。

第1天:导读课——初见《乡土中国》,制定阅读计划

第2天:阅读第一章——批注指导课预习

第3天:批注指导课——学会批注阅读

第4—10天:学生阅读全书——独立批读

第11天:研读指导课——学习研读

第12—17天:小组进行研读

第18天:分小组展示研究性课题成果

第19天:评价与考核

阅读计划参考

读懂乡土中国,

让我们

关心今天的粮食和蔬菜,

不忘昨日的来处,

也看清明天的去向!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读