解题技能提升(三)文言文的概括分析及文言文翻译——【备考2022】高考语文一轮 文言文阅读 备考方略

文档属性

| 名称 | 解题技能提升(三)文言文的概括分析及文言文翻译——【备考2022】高考语文一轮 文言文阅读 备考方略 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-18 15:02:40 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

解题技能提升(三) 文言文的概括分析及文言文翻译

“归纳内容要点,概括中心思想”是文言文阅读中的重点,考查考生在理解文意基础上的分析综合能力。这个考点一般以客观选择题的形式来考查,要求选出对原文的叙述与分析正确或不正确的一项,实际上并非真的要求考生自己动手去归纳概括,而只是分析判断由命题者设计的有关这方面的题目的答案正确与否。题目要求为“选是”或“选非”,但多为“选非”。

(2019·天津卷)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

衡州新学记

□ [宋]张孝祥

先王之时,以学为政,学者政之出,政者学之施,学无异习,政无异术。自朝廷达之郡国,自郡国达之天下,元元本本,靡有二事。故士不于学,则为奇言异行;政不于学,则无道揆法守。君臣上下,视吾之有学,犹农之有田,朝斯夕斯,不耕不耘,则无所得食,而有卒岁之忧。此人伦所以明,教化所以成。道德一而风俗同,惟是故也。

后世之学,盖盛于先王之时矣。居处之安,饮食之丰,训约之严,先王之时未必有此;然学自为学政自为政群居玩岁自好者不过能通经缉文以取科第既得之则昔之所习者旋以废忘。一视簿书期会①之事,则曰:“我方为政,学于何有?”嗟夫!后世言治者常不敢望先王之时,其学与政之分与!

国家之学至矣,十室之邑有师弟子,州县之吏以学名官,凡岂为是观美而已?盖欲还先王之旧,求政于学。顾卒未有以当上意者,则士大夫与学者之罪也。

衡之学曰石鼓书院云者,其来已久,中迁之城南,士不为便,而还其故,则自前教授②施君鼎。石鼓之学,据潇、湘之会,挟山岳之胜。其迁也,新室屋未具。提点刑狱王君彦洪、提举常平郑君丙、知州事张君松,皆以乾道③乙酉至官下,于是方有兵事,三君任不同而责均,虽日不遑暇,然知夫学所以为政,兵其细也,则谓教授苏君总龟,使遂葺之。居无何而学成,兵事亦已,环三君之巡属,整整称治。

夫兵之已而治之效,未必遽由是学也,而余独表而出之,盖乐夫三君识先王所以为学之意,于羽檄交驰之际,不敢忘学,学成而兵有功,治有绩,则余安得不为之言,以劝夫为政而不知学者耶?凡衡之士,知三君之心,则居是学也,不专章句之务,而亦习夫他日所以为政;不但为科第之得,而思致君泽民之业。使政之与学复而为一,不惟三君之望如此,抑国家将于是而有获与!

明年八月旦,历阳张某记。

(选自《于湖居士文集》)

[注] ①期会:按规定的期限施行政令。②教授:学官名。③乾道:宋孝宗年号。

下列对文章的理解与分析,不恰当的一项是( )

A. 作者认为先王之时,学习是施政的基础,学政一体,紧密结合,君臣上下都重视学习,就像农民重视耕耘一样。

B.石鼓书院搬迁之初,新屋尚未建好,兵事又起,王彦洪、郑丙、张松三位官员克服困难,为重新修建书院做出了重要贡献。

C.作者主张为学者不能把科第成功作为读书的唯一目标,而应研习经世致用之学,为官后施行有益于国计民生之政。

D.文章以驳论为主,采用正反对比的论证方法,批评了后世学者获取科第做官后废忘所学、政学分裂的现象。

D [D项,“文章以驳论为主”错误,从文中来看,作者先肯定先王之时的学政一体,接着指出后世的政学分裂,二者形成对比,紧跟着作者肯定三位官员重修书院的做法并对学子提出希望,可见应该是“立论”为主。]

一、多重比对法巧解文言概括分析题

概括分析题的题目要求“选是”或“选非”,多为“选非”。选项内容多是命题者对原文的概括、转述和分析,比对法就是把选项与原文进行细致地比对、分析,从中发现选项与原文意思不一致的地方,进而找出选项的干扰之处。比对法比对的内容主要有7大方面:人物、时间、地点、关键词语、添加内容、增删词语和因果关系等。

角度1 比对时间——防止时序混乱

命题者故意将事情发生的时间顺序颠倒、搞错。分析时特别注意选项中的时间词语,并与原文比对,理清人物在何时做了某事,识破“时间错误”的陷阱。

阅读下面的原文与选项,认真比对,看选项分析概括是否有误。

原 文 对应选项 比对分析

1.愍帝召致便殿,劳以温旨,甫感泣,叩首殿墀下,呼曰:“臣不才,愿以死自效。”遂立授刘公为协理戎政兵部右侍郎,金公以御史为参军,而甫为京营副总兵,然实无兵予甫,听其召募。 C.申甫到京师后屡遭挫折,后得到刘之纶、金声等人的举荐,被皇帝召见后授予京营副总兵的官职,申甫非常感动,表示誓死为国效力。

答案: 从时序错位角度设误,原文中是“愍帝召致便殿,劳以温旨,甫感泣”“臣不才,愿以死自效”后,“遂立授甫为京营副总兵”,由此看来,应该是被皇帝召见后,申甫非常感动,表示誓死为国效力,皇帝立刻授予申甫京营副总兵的官职。

角度2 比对地点——避免地点错位

比对选项中人物行为、事件发生的地点与原文是否一致,防止地点概括错误。

阅读下面的原文与选项,认真比对,看选项分析概括是否有误。

原 文 对应选项 比对分析

2.陈尧佐,字希元,其先河朔人。尧佐进士及第,历魏县、中牟尉,为《海喻》一篇,人奇其志。为两浙转运副使。钱塘江篝石为堤,堤再岁辄坏。尧佐请下薪实土乃坚久,丁谓不以为是,徙京西转运使,后卒如尧佐议。徙河东路,以地寒民贫,仰石炭以生,奏除其税。又减泽州大广冶铁课数十万。天禧中,河决,起知滑州,造木龙以杀水怒,又筑长堤,人呼为“陈公堤”。徙并州,每汾水暴涨,州民辄忧扰,尧佐为筑堤,植柳数万本,作柳溪,民赖其利。累迁右谏议大夫,为翰林学士,遂拜枢密副使。 B.陈尧佐治水有方,功劳卓著。为治钱塘江水患,他建议用“下薪实土”法,以保堤岸坚固持久;在滑州,创“木龙杀水”法,堵黄河决口,又筑防护长堤,并沿汾水筑堤植柳,消除水灾。

答案: 从地点混乱角度设误,“并沿汾水筑堤植柳,消除水灾”不是在“滑州”,而是在“并州”。

角度3 比对人物——避免张冠李戴

分清主要人物和次要人物在不同时间不同地点做的不同事,产生的不同结果,防止张冠李戴、颠倒事实。辨析时应重点抓住“是谁,在何时何地,说过什么话,做过什么事”,尤其要看主语、谓语与原文是否一致。

阅读下面的原文与选项,认真比对,看选项分析概括是否有误。

原 文 对应选项 比对分析

3.夫人吴氏,故丞相正宪公充之女,封寿安县君。 男一人,曰宪,滑州韦城县主簿。女七人。元祐四年十一月甲子,葬君郑州新郑县旌贤乡刘村文忠公之兆,而宪来求铭。 D.欧阳发道德学问俱佳,不愧是名门之后。他去世后,苏轼感到很悲伤,让张耒写下了这篇墓志铭。

4.是时,边兵新败于好水,任福等战死。今韩丞相坐主帅失律,夺招讨副使,知秦州;范文正公亦以移书元昊不先闻,夺招讨副使,知耀州。公因言此两人天下之选也,其忠义智勇,名动夷狄,不宜以小故置之。且任福由违节度以致败,尤不可深责主将。由是忤宰相意,并其他议,多格不行。 B.王尧臣在陕西体量安抚使任上,当现今的韩丞相因好水之战指挥失当致使任福等人战死而被贬官时,敢于仗义执言。

答案: 3.从张冠李戴的角度设误,根据原文介绍欧阳发有一儿子欧阳宪,欧阳发被埋葬后,文中有“而宪来求铭”可知,让张耒写墓志铭的是欧阳宪,不是苏轼。

4.从张冠李戴角度设误,“韩丞相因好水之战指挥失当致使任福等人战死”的说法与原文不符,文中是说“且任福由违节度以致败”,也就是说,任福不是因为韩丞相指挥失当而战死的。

角度4 比对因果关系——避免因果混乱

比对命题人是否将原因说成结果,或将结果说成原因,或给句子间强加因果关系,防止因果倒置或强加因果。

阅读下面的原文与选项,认真比对,看选项分析概括是否有误。

原 文 对应选项 比对分析

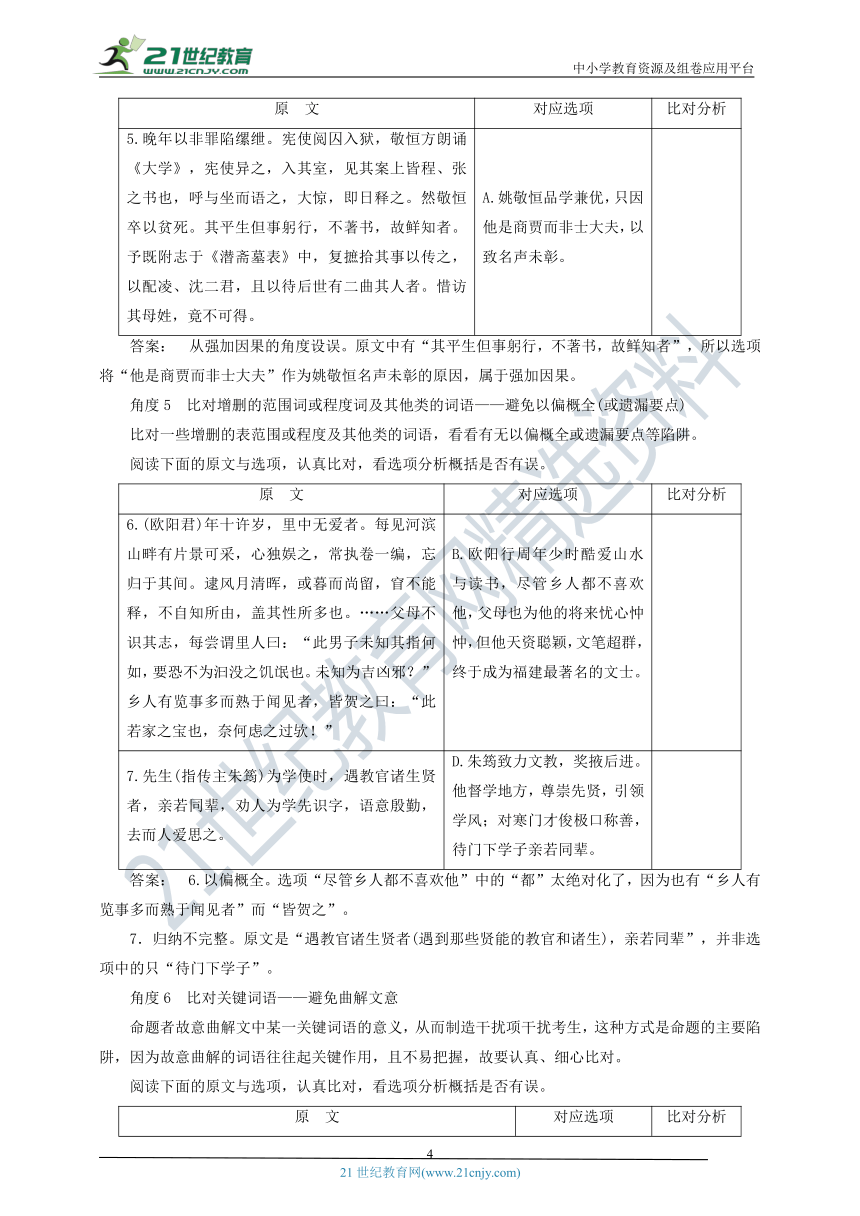

5.晚年以非罪陷缧绁。宪使阅囚入狱,敬恒方朗诵《大学》,宪使异之,入其室,见其案上皆程、张之书也,呼与坐而语之,大惊,即日释之。然敬恒卒以贫死。其平生但事躬行,不著书,故鲜知者。予既附志于《潜斋墓表》中,复摭拾其事以传之,以配凌、沈二君,且以待后世有二曲其人者。惜访其母姓,竟不可得。 A.姚敬恒品学兼优,只因他是商贾而非士大夫,以致名声未彰。

答案: 从强加因果的角度设误。原文中有“其平生但事躬行,不著书,故鲜知者”,所以选项将“他是商贾而非士大夫”作为姚敬恒名声未彰的原因,属于强加因果。

角度5 比对增删的范围词或程度词及其他类的词语——避免以偏概全(或遗漏要点)

比对一些增删的表范围或程度及其他类的词语,看看有无以偏概全或遗漏要点等陷阱。

阅读下面的原文与选项,认真比对,看选项分析概括是否有误。

原 文 对应选项 比对分析

6.(欧阳君)年十许岁,里中无爱者。每见河滨山畔有片景可采,心独娱之,常执卷一编,忘归于其间。逮风月清晖,或暮而尚留,窅不能释,不自知所由,盖其性所多也。……父母不识其志,每尝谓里人曰:“此男子未知其指何如,要恐不为汩没之饥氓也。未知为吉凶邪?”乡人有览事多而熟于闻见者,皆贺之曰:“此若家之宝也,奈何虑之过欤!” B.欧阳行周年少时酷爱山水与读书,尽管乡人都不喜欢他,父母也为他的将来忧心忡忡,但他天资聪颖,文笔超群,终于成为福建最著名的文士。

7.先生(指传主朱筠)为学使时,遇教官诸生贤者,亲若同辈,劝人为学先识字,语意殷勤,去而人爱思之。 D.朱筠致力文教,奖掖后进。他督学地方,尊崇先贤,引领学风;对寒门才俊极口称善,待门下学子亲若同辈。

答案: 6.以偏概全。选项“尽管乡人都不喜欢他”中的“都”太绝对化了,因为也有“乡人有览事多而熟于闻见者”而“皆贺之”。

7.归纳不完整。原文是“遇教官诸生贤者(遇到那些贤能的教官和诸生),亲若同辈”,并非选项中的只“待门下学子”。

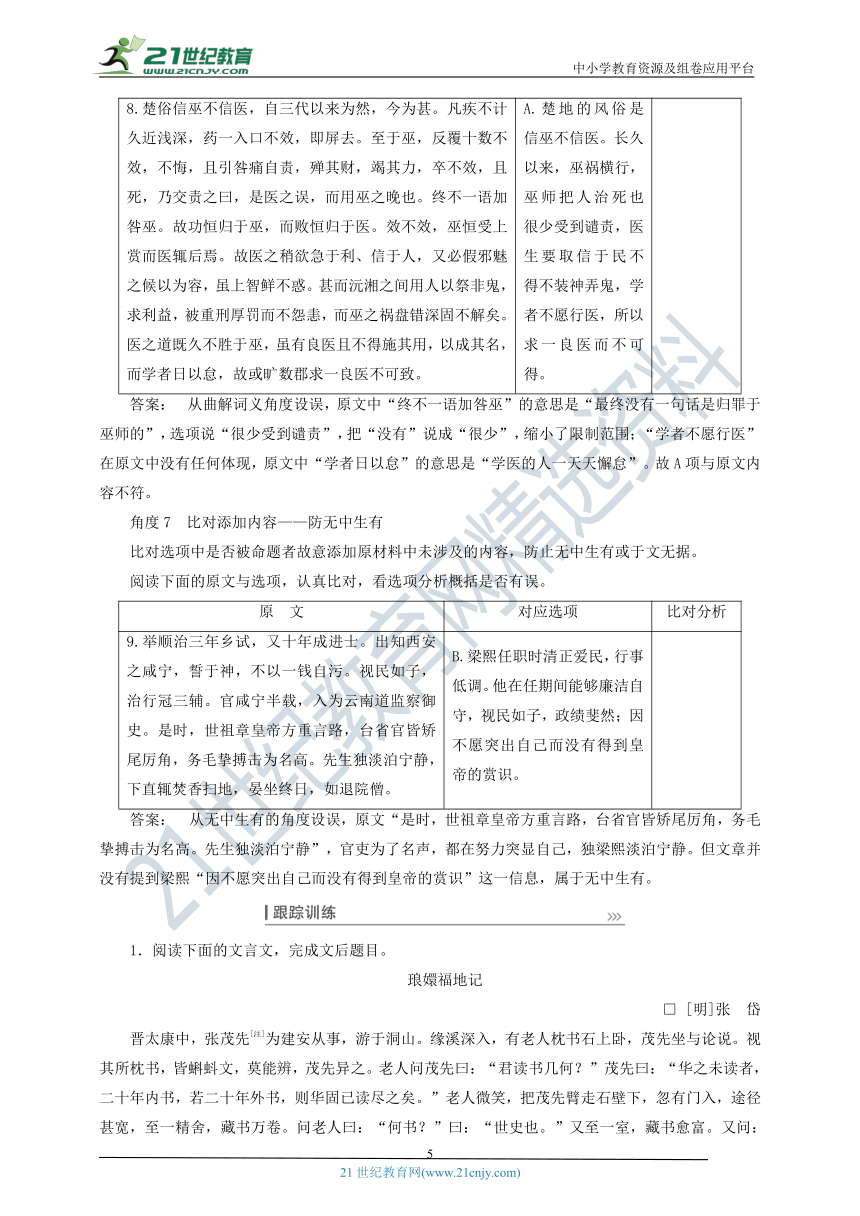

角度6 比对关键词语——避免曲解文意

命题者故意曲解文中某一关键词语的意义,从而制造干扰项干扰考生,这种方式是命题的主要陷阱,因为故意曲解的词语往往起关键作用,且不易把握,故要认真、细心比对。

阅读下面的原文与选项,认真比对,看选项分析概括是否有误。

原 文 对应选项 比对分析

8.楚俗信巫不信医,自三代以来为然,今为甚。凡疾不计久近浅深,药一入口不效,即屏去。至于巫,反覆十数不效,不悔,且引咎痛自责,殚其财,竭其力,卒不效,且死,乃交责之曰,是医之误,而用巫之晚也。终不一语加咎巫。故功恒归于巫,而败恒归于医。效不效,巫恒受上赏而医辄后焉。故医之稍欲急于利、信于人,又必假邪魅之候以为容,虽上智鲜不惑。甚而沅湘之间用人以祭非鬼,求利益,被重刑厚罚而不怨恚,而巫之祸盘错深固不解矣。医之道既久不胜于巫,虽有良医且不得施其用,以成其名,而学者日以怠,故或旷数郡求一良医不可致。 A.楚地的风俗是信巫不信医。长久以来,巫祸横行,巫师把人治死也很少受到谴责,医生要取信于民不得不装神弄鬼,学者不愿行医,所以求一良医而不可得。

答案: 从曲解词义角度设误,原文中“终不一语加咎巫”的意思是“最终没有一句话是归罪于巫师的”,选项说“很少受到谴责”,把“没有”说成“很少”,缩小了限制范围;“学者不愿行医”在原文中没有任何体现,原文中“学者日以怠”的意思是“学医的人一天天懈怠”。故A项与原文内容不符。

角度7 比对添加内容——防无中生有

比对选项中是否被命题者故意添加原材料中未涉及的内容,防止无中生有或于文无据。

阅读下面的原文与选项,认真比对,看选项分析概括是否有误。

原 文 对应选项 比对分析

9.举顺治三年乡试,又十年成进士。出知西安之咸宁,誓于神,不以一钱自污。视民如子,治行冠三辅。官咸宁半载,入为云南道监察御史。是时,世祖章皇帝方重言路,台省官皆矫尾厉角,务毛挚搏击为名高。先生独淡泊宁静,下直辄焚香扫地,晏坐终日,如退院僧。 B.梁熙任职时清正爱民,行事低调。他在任期间能够廉洁自守,视民如子,政绩斐然;因不愿突出自己而没有得到皇帝的赏识。

答案: 从无中生有的角度设误,原文“是时,世祖章皇帝方重言路,台省官皆矫尾厉角,务毛挚搏击为名高。先生独淡泊宁静”,官吏为了名声,都在努力突显自己,独梁熙淡泊宁静。但文章并没有提到梁熙“因不愿突出自己而没有得到皇帝的赏识”这一信息,属于无中生有。

1.阅读下面的文言文,完成文后题目。

琅嬛福地记

□ [明]张 岱

晋太康中,张茂先[注]为建安从事,游于洞山。缘溪深入,有老人枕书石上卧,茂先坐与论说。视其所枕书,皆蝌蚪文,莫能辨,茂先异之。老人问茂先曰:“君读书几何?”茂先曰:“华之未读者,二十年内书,若二十年外书,则华固已读尽之矣。”老人微笑,把茂先臂走石壁下,忽有门入,途径甚宽,至一精舍,藏书万卷。问老人曰:“何书?”曰:“世史也。”又至一室,藏书愈富。又问:“何书?”老人曰:“万国志也。”后至一密室,扃钥甚固,有二黑犬守之,上有署篆,曰“琅嬛福地”。问老人曰:“何地?”曰:“此玉京、紫微、金真、七瑛、丹书、秘籍。”指二犬曰:“此痴龙也,守此二千年矣。”开门肃茂先入,见所藏书,皆秦汉以前及海外诸国事,多所未闻,如《三坟》《九丘》《连山》《归藏》《梼杌》《春秋》诸书,亦皆在焉。茂先爽然自失。老人乃出酒果饷之,鲜洁非人世所有。茂先为停信宿而出,谓老人曰:“异日裹粮再访,纵观群书。”老人笑不答,送茂先出。甫出,门石忽然自闭。茂先回视之,但见杂草藤萝,绕石而生,石上苔藓亦合,初无缝隙。茂先痴伫视,望石再拜而去。

嬴氏焚书史,咸阳火正炽。此中有全书,并不遗只字。上溯书契前,结绳亦有记。繇前视伏羲,已是其叔季。海外多名邦,九州一黑痣。读书三十乘,千万中一二。方知余见小,春秋问蛄蟪。石彭与凫毛,所见同儿稚。欲入问老人,路迷不得至。回首绝壁间,荒蔓惟薜荔。懊恨一出门,可望不可企。坐卧十年许,此中或开示。

[注] 张茂先:名华,字茂先。西晋文学家。

下列对原文有关内容的概括与赏析,不正确的一项是( )

A.在张茂先的自矜面前,老人“微笑”;当张茂先提出“裹粮再访”的请求时,老人又笑而不答。两“笑”之下,老人宽容、神秘的形象呼之欲出。

B.本文借一个充满神异色彩的故事,揭示了山外有山、不可妄自尊大的道理;《桃花源记》则借虚构桃源仙境寄托社会理想:两文有异曲同工之妙。

C.本文叙事简练,描写细腻,结尾议及“嬴氏焚书史”,旨在批评秦王嬴政焚书坑儒,导致典籍损毁的行为,体现了“记”叙议结合的特征。

D.张岱行文善于渲染,笔墨传神:说老人,则有“枕书石上卧”;写福地,则有痴龙“守此二千年矣”。结尾用韵文的形式点明主旨,发人深思。

C [本题考查对文章内容要点的归纳,对中心意思的概括能力。C项,“旨在批评秦王嬴政焚书坑儒,导致典籍损毁的行为”表述不当。]

[参考译文]

晋太康年间,张茂先做建安从事时,在洞山游玩。顺着溪水向里走,见到一个老人枕着书躺在石头上,张茂先坐下来和他交谈。看他枕着的书,都是蝌蚪文,张茂先不认识,对此感到很惊讶。老人问张茂先说:“您读过多少书?”张茂先说:“我没读过的都是二十年以来的书,如果是二十年以前的书,那我已经全读完了。”老人微微一笑,拉着张茂先的手走到石壁下面,忽见有一道门,进去里面的路很宽,来到一个精致的小屋内,(里面有)藏书上万卷。张茂先问老人说:“(这是些)什么书?”老人答:“是各朝代的史书。”又来到另一间小屋,(发现)藏书更多。张茂先又问:“(这是些)什么书?”老人回答说:“是记载各国的书。”后来又来到一个密室,门上的锁很是牢固,有两只黑狗守在那里,(密室)上面有篆书写的名字,叫“琅嬛福地”。张茂先问老人说:“这是什么地方?”老人回答说:“这是玉京、紫微、金真、七瑛、丹书、秘籍。”老人指着两只狗说:“这是痴龙,守在这里(已经)两千年了。”开门揖拜后张茂先走了进去,看见里面的藏书,(记载的)都是秦汉以前和海外各国的事情,很多都不曾听说过,像《三坟》《九丘》《连山》《归藏》《梼杌》《春秋》等书,也都在这里。张茂先感到茫然、失落。老人于是拿出酒菜果品给他吃,食物的鲜美洁净不是人间能拥有的。张茂先为此停留了两三天才出来,对老人说:“他日携带粮食再来拜访,(将尽情地)博览这些书。”老人只笑笑却没有回答,送张茂先出来。(张茂先)刚出来,石门就突然自动关上了。张茂先回头看,只见杂草藤萝,缠绕着石头生长,石头上的苔藓也是密合的,没有一点缝隙。张茂先呆呆地站在那里看,对着石头拜了两拜后离开。

秦王嬴政焚烧了史书,咸阳的火烧得正旺。(可是)这里(却)有完整的史书,并没有遗漏一个字。向上追溯到有文字记载以前,结绳记下的事也有记载。在繇前看伏羲,不过像他小时候。海外有那么多有名的国家,中国不过像其中的一个黑痣。(我)读书三十年,也只是(读了)千万之一二。(经过此事)才知道我见识浅陋,就像夏生秋死(或“春生夏死”)的蝉不知道四季的转换。石彭与凫毛相比,见识就跟小孩一样。(我)想进去问问老人,可是迷失了道路不能达到。回头看绝壁,疯长的只有薜荔。懊悔自己一出石门,就可望而不可即了。在此等上十多年,这里或许会开门(再)给我看。

2.阅读下面的文言文,完成文后题目。

沈束,字宗安,会稽人。父尽,邠州知州。束登嘉靖二十三年进士,除徽州推官,擢礼科给事中。

时大学士严嵩擅政。大同总兵官周尚文卒,请恤典,严嵩格不予。束言:“尚文为将,忠义自许。曹家庄之役,奇功也,宜赠封爵延子孙。他如董旸、江瀚,力抗强敌,继之以死。虽已庙祀,宜赐祭,以彰死事忠。今当事之臣,任意予夺,忠勤反捐弃,何以鼓士气,激军心?”疏奏,嵩大恚,激帝怒,下吏部都察院议。闻渊、屠侨等言束无他肠,第疏狂当治。帝愈怒,夺渊、侨俸,下束诏狱。已,刑部坐束奏事不实,输赎还职。特命杖于延,仍锢诏狱。时束入谏垣①未半岁也。逾年,俺答②薄都城。司业赵贞吉以请宽束得罪,自是无敢言者。

束系久,衣食屡绝,惟日读《周易》为疏解。后同邑沈练劾嵩,嵩疑与束同族为报复,令狱吏械其手足。徐阶劝,得免。迨嵩去位,束在狱十六年矣,妻张氏上书言:“臣夫家有老亲,年八十有九,衰病侵寻,朝不计夕。往臣因束无子,为置妾潘氏。比至京师,束已系狱,潘矢志不他适。乃相与寄居旅舍,纺织以供夫衣食。岁月积深,凄楚万状。欲归奉舅,则夫之粥无资。欲留养夫,则舅又旦暮待尽。辗转思维,进退无策。臣愿代夫系狱,令夫得送父终年,仍还赴系,实陛下莫大之德也。”法司亦为请,帝终不许。

帝深疾言官,以廷杖遣戍未足遏其言,乃长系以困之。而日令狱卒奏其语言食息,谓之监帖。或无所得,虽谐语亦以闻。一日,鹊噪于束前,束谩曰:“岂有喜及罪人耶?”卒以奏,帝心动。会户部司务何以尚疏救主事海瑞,帝大怒,杖之,锢诏狱,而释束还其家。

束还父,已前卒。束枕块饮水,佯狂自废。甫两月,世宗崩,穆宗嗣位。起故官不赴。丧除,召为都给事中。旋擢南京右通政。复辞疾。布衣蔬食,终老于家。束系狱十八年,比出,竟无子。

(选自《明史·列传第九十七》,有删改)

[注] ①谏垣:指谏官官署,即专职进谏官吏的办公场所。②俺答:明朝时的蒙古土默特部落。

下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.沈束弹劾严嵩,严嵩怀疑沈练是沈束的同族,在报复他,于是命令狱吏将沈练的手脚铐起来。

B.沈束要求表彰周尚文、董旸、江瀚等忠臣,赐予他们爵位,充分表现了他的直言敢谏。

C.沈束的妻子上书请求,希望能够代夫坐牢,法律部门也替他请求,但皇帝依然没有同意赦免沈束。

D.沈束被释放回家后,拒绝了朝廷的征召,过着清贫的生活,最终在家去世。

B [张冠李戴,应该是要求赐予周尚文爵位,祭祀董旸、江瀚。]

[参考译文]

沈束,字宗安,会稽人。父亲沈尽,做邠州知州。沈束考上嘉靖二十三年进士,被授予徽州推官,被提升为礼科给事中。

当时大学士严嵩独揽政权。大同总兵官周尚文去世,沈束请求丧葬善后仪式,严嵩却阻挠不给予。沈束说:“周尚文为大将,以忠义称许自己。曹家庄那一场战役,他建立了奇功,应该赐封爵位给他并延及他的子孙。其他如董旸、江瀚,极力抗击强敌,随后为国而死。虽然已经立庙祭祀,但应该赐予祭祀,来表彰他们为国而死的忠心。现在当权的臣子,任意封官夺职,忠诚勤勉的官吏却被抛弃,用什么鼓舞士气,激励军心呢?”奏章呈入,严嵩很愤恨,激起皇帝发怒,将奏章下到吏部都察院讨论。闻渊、屠侨等人说沈束没有其他居心,只是豪放不受拘束应当治罪。皇帝越发恼怒,夺去了闻渊、屠侨二人的俸禄,还将沈束关进钦犯监狱。之后,刑部以沈束奏事没有事实根据治罪,交钱赎还本职。特命在朝廷杖打沈束,仍旧关在钦犯监狱里。当时沈束进入谏官官署不到半年。过了一年,俺答迫近都城。司业赵贞吉因请求赦免沈束而获罪,此后就再也没有人敢站出来替他说话了。

沈束被拘囚了很久,衣食多次断绝,只有天天读《周易》并为此做阐释。后来他的同乡沈练弹劾严嵩,严嵩怀疑沈练是沈束的同族,为同族进行报复,下令狱吏将沈练的手脚铐起来。因徐阶的劝阻,才得以免除重刑。等到严嵩离位时,沈束在狱中已经被关了十六年,他的妻子张氏向皇帝上书说:“我的夫家有年老的父亲,年纪八十九岁,衰老病弱,任凭继续发展,生命已朝不保夕。过去我因为沈束没有儿子,给他纳妾潘氏。等到达京师,沈束已经被拘囚下狱,潘氏坚守志向不改嫁他人。于是,我与她一起寄居在旅舍,靠织布来供沈束的衣食。日积月累,非常凄苦。想回家侍奉公公,那么丈夫的饭食就无法供给。想留下来供养丈夫,但是公公又将不久于人世。思索再三,进退无良策。我愿代替丈夫被拘囚入狱,让丈夫能够为父亲养老送终,之后再回来坐牢,这实在是陛下莫大的恩德。”法律部门也为沈束请求,皇帝还是不许。

皇帝非常痛恨言官,用廷杖、流放的手段还不足以阻止他们上言,就长期拘囚来困住他们。但天天让狱吏上奏他们的言语、饮食、休息等情况,这叫作监帖。有时无所得,即使是戏言也要向皇上报告。一天,一只喜鹊在沈束的面前聒噪,沈束骂道:“哪有喜事降临到罪人身上的?”狱吏将这向皇帝奏报,皇帝心有所动。正巧户部司务何以尚正上书营救主事海瑞,皇帝大怒,用杖责打,并将何以尚禁锢在钦犯监狱中,而把沈束释放回家。

沈束回到家,父亲已经去世了。沈束枕土块饮水,假装癫狂自我颓废。刚刚两个月,世宗死了,穆宗继位。复任沈束为原官职,沈束不到任。父丧期满,被召为都给事中。不久又提升为南京右通政。又以病辞官。穿粗布衣服吃粗食,最终在家去世。沈束被囚入狱共十八年,等到他出狱,最终也没有子嗣。

文言文翻译

文言文翻译分值高,难度大,一定要引起重视。具体来讲,做好文言翻译题,要做到“信”“达”“雅”三个字。“信”指意思不悖原文,即是译文要准确,不偏离,不遗漏,不要随意增减意思;“达”指不拘泥于原文形式,译文通畅明白;“雅”则指译文时选用的词语要得体,追求文章本身的古雅,简明优雅。

把下面的句子翻译成现代汉语。

1.微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。

译文:

答案: 假如没有那个人的力量我就不会有今天。借助了别人的力量而又去损害他,这是不仁义的;失去自己的同盟,这是不明智的;用混乱代替联合一致这是不符合武德的。

2.夫今樊将军,秦王购之金千斤,邑万家。

译文:

答案: 现在的樊将军,秦王用赏金千斤金,封万户侯作悬赏(来购取他的头颅)。

3.惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

译文:

答案: 只有江上的清风,以及山间的明月,听到便成了声音,进入眼帘便绘出形色,取得这些不会有人禁止,感受这些也不会有竭尽的忧虑。这是大自然恩赐的没有穷尽的宝藏,我和你可以共同享受。

4.世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉。

译文:

答案: 但是世上奇妙雄伟、珍异奇特、非同寻常的景观,常常在那险阻、僻远,少有人至的地方。

5.养生丧死无憾,王道之始也。

译文:

答案: 使民众养活生者,安葬死者,没有遗憾,此乃王道的开始。

6.王无罪岁,斯天下之民至焉。

译文:

答案: 大王不要归咎于年成,那么天下的百姓都会来归顺了。

7.余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

译文:

答案: 赞许他能遵行古人从师学习的风尚,写这篇《师说》来赠送他。

8.吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也。

译文:

答案: 我这样做的原因,是把国家的危急放在先,而把个人的恩怨放在后啊!

9.单于壮其节,朝夕遣人候问武,而收系张胜。

译文:

答案: 单于钦佩苏武的节操,早晚派人探望、询问苏武,而把张胜逮捕监禁起来。

10.天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?

译文:

答案: 天色深蓝,是它的真正颜色呢?还是因为天高远而看不到尽头呢?

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

解题技能提升(三) 文言文的概括分析及文言文翻译

“归纳内容要点,概括中心思想”是文言文阅读中的重点,考查考生在理解文意基础上的分析综合能力。这个考点一般以客观选择题的形式来考查,要求选出对原文的叙述与分析正确或不正确的一项,实际上并非真的要求考生自己动手去归纳概括,而只是分析判断由命题者设计的有关这方面的题目的答案正确与否。题目要求为“选是”或“选非”,但多为“选非”。

(2019·天津卷)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

衡州新学记

□ [宋]张孝祥

先王之时,以学为政,学者政之出,政者学之施,学无异习,政无异术。自朝廷达之郡国,自郡国达之天下,元元本本,靡有二事。故士不于学,则为奇言异行;政不于学,则无道揆法守。君臣上下,视吾之有学,犹农之有田,朝斯夕斯,不耕不耘,则无所得食,而有卒岁之忧。此人伦所以明,教化所以成。道德一而风俗同,惟是故也。

后世之学,盖盛于先王之时矣。居处之安,饮食之丰,训约之严,先王之时未必有此;然学自为学政自为政群居玩岁自好者不过能通经缉文以取科第既得之则昔之所习者旋以废忘。一视簿书期会①之事,则曰:“我方为政,学于何有?”嗟夫!后世言治者常不敢望先王之时,其学与政之分与!

国家之学至矣,十室之邑有师弟子,州县之吏以学名官,凡岂为是观美而已?盖欲还先王之旧,求政于学。顾卒未有以当上意者,则士大夫与学者之罪也。

衡之学曰石鼓书院云者,其来已久,中迁之城南,士不为便,而还其故,则自前教授②施君鼎。石鼓之学,据潇、湘之会,挟山岳之胜。其迁也,新室屋未具。提点刑狱王君彦洪、提举常平郑君丙、知州事张君松,皆以乾道③乙酉至官下,于是方有兵事,三君任不同而责均,虽日不遑暇,然知夫学所以为政,兵其细也,则谓教授苏君总龟,使遂葺之。居无何而学成,兵事亦已,环三君之巡属,整整称治。

夫兵之已而治之效,未必遽由是学也,而余独表而出之,盖乐夫三君识先王所以为学之意,于羽檄交驰之际,不敢忘学,学成而兵有功,治有绩,则余安得不为之言,以劝夫为政而不知学者耶?凡衡之士,知三君之心,则居是学也,不专章句之务,而亦习夫他日所以为政;不但为科第之得,而思致君泽民之业。使政之与学复而为一,不惟三君之望如此,抑国家将于是而有获与!

明年八月旦,历阳张某记。

(选自《于湖居士文集》)

[注] ①期会:按规定的期限施行政令。②教授:学官名。③乾道:宋孝宗年号。

下列对文章的理解与分析,不恰当的一项是( )

A. 作者认为先王之时,学习是施政的基础,学政一体,紧密结合,君臣上下都重视学习,就像农民重视耕耘一样。

B.石鼓书院搬迁之初,新屋尚未建好,兵事又起,王彦洪、郑丙、张松三位官员克服困难,为重新修建书院做出了重要贡献。

C.作者主张为学者不能把科第成功作为读书的唯一目标,而应研习经世致用之学,为官后施行有益于国计民生之政。

D.文章以驳论为主,采用正反对比的论证方法,批评了后世学者获取科第做官后废忘所学、政学分裂的现象。

D [D项,“文章以驳论为主”错误,从文中来看,作者先肯定先王之时的学政一体,接着指出后世的政学分裂,二者形成对比,紧跟着作者肯定三位官员重修书院的做法并对学子提出希望,可见应该是“立论”为主。]

一、多重比对法巧解文言概括分析题

概括分析题的题目要求“选是”或“选非”,多为“选非”。选项内容多是命题者对原文的概括、转述和分析,比对法就是把选项与原文进行细致地比对、分析,从中发现选项与原文意思不一致的地方,进而找出选项的干扰之处。比对法比对的内容主要有7大方面:人物、时间、地点、关键词语、添加内容、增删词语和因果关系等。

角度1 比对时间——防止时序混乱

命题者故意将事情发生的时间顺序颠倒、搞错。分析时特别注意选项中的时间词语,并与原文比对,理清人物在何时做了某事,识破“时间错误”的陷阱。

阅读下面的原文与选项,认真比对,看选项分析概括是否有误。

原 文 对应选项 比对分析

1.愍帝召致便殿,劳以温旨,甫感泣,叩首殿墀下,呼曰:“臣不才,愿以死自效。”遂立授刘公为协理戎政兵部右侍郎,金公以御史为参军,而甫为京营副总兵,然实无兵予甫,听其召募。 C.申甫到京师后屡遭挫折,后得到刘之纶、金声等人的举荐,被皇帝召见后授予京营副总兵的官职,申甫非常感动,表示誓死为国效力。

答案: 从时序错位角度设误,原文中是“愍帝召致便殿,劳以温旨,甫感泣”“臣不才,愿以死自效”后,“遂立授甫为京营副总兵”,由此看来,应该是被皇帝召见后,申甫非常感动,表示誓死为国效力,皇帝立刻授予申甫京营副总兵的官职。

角度2 比对地点——避免地点错位

比对选项中人物行为、事件发生的地点与原文是否一致,防止地点概括错误。

阅读下面的原文与选项,认真比对,看选项分析概括是否有误。

原 文 对应选项 比对分析

2.陈尧佐,字希元,其先河朔人。尧佐进士及第,历魏县、中牟尉,为《海喻》一篇,人奇其志。为两浙转运副使。钱塘江篝石为堤,堤再岁辄坏。尧佐请下薪实土乃坚久,丁谓不以为是,徙京西转运使,后卒如尧佐议。徙河东路,以地寒民贫,仰石炭以生,奏除其税。又减泽州大广冶铁课数十万。天禧中,河决,起知滑州,造木龙以杀水怒,又筑长堤,人呼为“陈公堤”。徙并州,每汾水暴涨,州民辄忧扰,尧佐为筑堤,植柳数万本,作柳溪,民赖其利。累迁右谏议大夫,为翰林学士,遂拜枢密副使。 B.陈尧佐治水有方,功劳卓著。为治钱塘江水患,他建议用“下薪实土”法,以保堤岸坚固持久;在滑州,创“木龙杀水”法,堵黄河决口,又筑防护长堤,并沿汾水筑堤植柳,消除水灾。

答案: 从地点混乱角度设误,“并沿汾水筑堤植柳,消除水灾”不是在“滑州”,而是在“并州”。

角度3 比对人物——避免张冠李戴

分清主要人物和次要人物在不同时间不同地点做的不同事,产生的不同结果,防止张冠李戴、颠倒事实。辨析时应重点抓住“是谁,在何时何地,说过什么话,做过什么事”,尤其要看主语、谓语与原文是否一致。

阅读下面的原文与选项,认真比对,看选项分析概括是否有误。

原 文 对应选项 比对分析

3.夫人吴氏,故丞相正宪公充之女,封寿安县君。 男一人,曰宪,滑州韦城县主簿。女七人。元祐四年十一月甲子,葬君郑州新郑县旌贤乡刘村文忠公之兆,而宪来求铭。 D.欧阳发道德学问俱佳,不愧是名门之后。他去世后,苏轼感到很悲伤,让张耒写下了这篇墓志铭。

4.是时,边兵新败于好水,任福等战死。今韩丞相坐主帅失律,夺招讨副使,知秦州;范文正公亦以移书元昊不先闻,夺招讨副使,知耀州。公因言此两人天下之选也,其忠义智勇,名动夷狄,不宜以小故置之。且任福由违节度以致败,尤不可深责主将。由是忤宰相意,并其他议,多格不行。 B.王尧臣在陕西体量安抚使任上,当现今的韩丞相因好水之战指挥失当致使任福等人战死而被贬官时,敢于仗义执言。

答案: 3.从张冠李戴的角度设误,根据原文介绍欧阳发有一儿子欧阳宪,欧阳发被埋葬后,文中有“而宪来求铭”可知,让张耒写墓志铭的是欧阳宪,不是苏轼。

4.从张冠李戴角度设误,“韩丞相因好水之战指挥失当致使任福等人战死”的说法与原文不符,文中是说“且任福由违节度以致败”,也就是说,任福不是因为韩丞相指挥失当而战死的。

角度4 比对因果关系——避免因果混乱

比对命题人是否将原因说成结果,或将结果说成原因,或给句子间强加因果关系,防止因果倒置或强加因果。

阅读下面的原文与选项,认真比对,看选项分析概括是否有误。

原 文 对应选项 比对分析

5.晚年以非罪陷缧绁。宪使阅囚入狱,敬恒方朗诵《大学》,宪使异之,入其室,见其案上皆程、张之书也,呼与坐而语之,大惊,即日释之。然敬恒卒以贫死。其平生但事躬行,不著书,故鲜知者。予既附志于《潜斋墓表》中,复摭拾其事以传之,以配凌、沈二君,且以待后世有二曲其人者。惜访其母姓,竟不可得。 A.姚敬恒品学兼优,只因他是商贾而非士大夫,以致名声未彰。

答案: 从强加因果的角度设误。原文中有“其平生但事躬行,不著书,故鲜知者”,所以选项将“他是商贾而非士大夫”作为姚敬恒名声未彰的原因,属于强加因果。

角度5 比对增删的范围词或程度词及其他类的词语——避免以偏概全(或遗漏要点)

比对一些增删的表范围或程度及其他类的词语,看看有无以偏概全或遗漏要点等陷阱。

阅读下面的原文与选项,认真比对,看选项分析概括是否有误。

原 文 对应选项 比对分析

6.(欧阳君)年十许岁,里中无爱者。每见河滨山畔有片景可采,心独娱之,常执卷一编,忘归于其间。逮风月清晖,或暮而尚留,窅不能释,不自知所由,盖其性所多也。……父母不识其志,每尝谓里人曰:“此男子未知其指何如,要恐不为汩没之饥氓也。未知为吉凶邪?”乡人有览事多而熟于闻见者,皆贺之曰:“此若家之宝也,奈何虑之过欤!” B.欧阳行周年少时酷爱山水与读书,尽管乡人都不喜欢他,父母也为他的将来忧心忡忡,但他天资聪颖,文笔超群,终于成为福建最著名的文士。

7.先生(指传主朱筠)为学使时,遇教官诸生贤者,亲若同辈,劝人为学先识字,语意殷勤,去而人爱思之。 D.朱筠致力文教,奖掖后进。他督学地方,尊崇先贤,引领学风;对寒门才俊极口称善,待门下学子亲若同辈。

答案: 6.以偏概全。选项“尽管乡人都不喜欢他”中的“都”太绝对化了,因为也有“乡人有览事多而熟于闻见者”而“皆贺之”。

7.归纳不完整。原文是“遇教官诸生贤者(遇到那些贤能的教官和诸生),亲若同辈”,并非选项中的只“待门下学子”。

角度6 比对关键词语——避免曲解文意

命题者故意曲解文中某一关键词语的意义,从而制造干扰项干扰考生,这种方式是命题的主要陷阱,因为故意曲解的词语往往起关键作用,且不易把握,故要认真、细心比对。

阅读下面的原文与选项,认真比对,看选项分析概括是否有误。

原 文 对应选项 比对分析

8.楚俗信巫不信医,自三代以来为然,今为甚。凡疾不计久近浅深,药一入口不效,即屏去。至于巫,反覆十数不效,不悔,且引咎痛自责,殚其财,竭其力,卒不效,且死,乃交责之曰,是医之误,而用巫之晚也。终不一语加咎巫。故功恒归于巫,而败恒归于医。效不效,巫恒受上赏而医辄后焉。故医之稍欲急于利、信于人,又必假邪魅之候以为容,虽上智鲜不惑。甚而沅湘之间用人以祭非鬼,求利益,被重刑厚罚而不怨恚,而巫之祸盘错深固不解矣。医之道既久不胜于巫,虽有良医且不得施其用,以成其名,而学者日以怠,故或旷数郡求一良医不可致。 A.楚地的风俗是信巫不信医。长久以来,巫祸横行,巫师把人治死也很少受到谴责,医生要取信于民不得不装神弄鬼,学者不愿行医,所以求一良医而不可得。

答案: 从曲解词义角度设误,原文中“终不一语加咎巫”的意思是“最终没有一句话是归罪于巫师的”,选项说“很少受到谴责”,把“没有”说成“很少”,缩小了限制范围;“学者不愿行医”在原文中没有任何体现,原文中“学者日以怠”的意思是“学医的人一天天懈怠”。故A项与原文内容不符。

角度7 比对添加内容——防无中生有

比对选项中是否被命题者故意添加原材料中未涉及的内容,防止无中生有或于文无据。

阅读下面的原文与选项,认真比对,看选项分析概括是否有误。

原 文 对应选项 比对分析

9.举顺治三年乡试,又十年成进士。出知西安之咸宁,誓于神,不以一钱自污。视民如子,治行冠三辅。官咸宁半载,入为云南道监察御史。是时,世祖章皇帝方重言路,台省官皆矫尾厉角,务毛挚搏击为名高。先生独淡泊宁静,下直辄焚香扫地,晏坐终日,如退院僧。 B.梁熙任职时清正爱民,行事低调。他在任期间能够廉洁自守,视民如子,政绩斐然;因不愿突出自己而没有得到皇帝的赏识。

答案: 从无中生有的角度设误,原文“是时,世祖章皇帝方重言路,台省官皆矫尾厉角,务毛挚搏击为名高。先生独淡泊宁静”,官吏为了名声,都在努力突显自己,独梁熙淡泊宁静。但文章并没有提到梁熙“因不愿突出自己而没有得到皇帝的赏识”这一信息,属于无中生有。

1.阅读下面的文言文,完成文后题目。

琅嬛福地记

□ [明]张 岱

晋太康中,张茂先[注]为建安从事,游于洞山。缘溪深入,有老人枕书石上卧,茂先坐与论说。视其所枕书,皆蝌蚪文,莫能辨,茂先异之。老人问茂先曰:“君读书几何?”茂先曰:“华之未读者,二十年内书,若二十年外书,则华固已读尽之矣。”老人微笑,把茂先臂走石壁下,忽有门入,途径甚宽,至一精舍,藏书万卷。问老人曰:“何书?”曰:“世史也。”又至一室,藏书愈富。又问:“何书?”老人曰:“万国志也。”后至一密室,扃钥甚固,有二黑犬守之,上有署篆,曰“琅嬛福地”。问老人曰:“何地?”曰:“此玉京、紫微、金真、七瑛、丹书、秘籍。”指二犬曰:“此痴龙也,守此二千年矣。”开门肃茂先入,见所藏书,皆秦汉以前及海外诸国事,多所未闻,如《三坟》《九丘》《连山》《归藏》《梼杌》《春秋》诸书,亦皆在焉。茂先爽然自失。老人乃出酒果饷之,鲜洁非人世所有。茂先为停信宿而出,谓老人曰:“异日裹粮再访,纵观群书。”老人笑不答,送茂先出。甫出,门石忽然自闭。茂先回视之,但见杂草藤萝,绕石而生,石上苔藓亦合,初无缝隙。茂先痴伫视,望石再拜而去。

嬴氏焚书史,咸阳火正炽。此中有全书,并不遗只字。上溯书契前,结绳亦有记。繇前视伏羲,已是其叔季。海外多名邦,九州一黑痣。读书三十乘,千万中一二。方知余见小,春秋问蛄蟪。石彭与凫毛,所见同儿稚。欲入问老人,路迷不得至。回首绝壁间,荒蔓惟薜荔。懊恨一出门,可望不可企。坐卧十年许,此中或开示。

[注] 张茂先:名华,字茂先。西晋文学家。

下列对原文有关内容的概括与赏析,不正确的一项是( )

A.在张茂先的自矜面前,老人“微笑”;当张茂先提出“裹粮再访”的请求时,老人又笑而不答。两“笑”之下,老人宽容、神秘的形象呼之欲出。

B.本文借一个充满神异色彩的故事,揭示了山外有山、不可妄自尊大的道理;《桃花源记》则借虚构桃源仙境寄托社会理想:两文有异曲同工之妙。

C.本文叙事简练,描写细腻,结尾议及“嬴氏焚书史”,旨在批评秦王嬴政焚书坑儒,导致典籍损毁的行为,体现了“记”叙议结合的特征。

D.张岱行文善于渲染,笔墨传神:说老人,则有“枕书石上卧”;写福地,则有痴龙“守此二千年矣”。结尾用韵文的形式点明主旨,发人深思。

C [本题考查对文章内容要点的归纳,对中心意思的概括能力。C项,“旨在批评秦王嬴政焚书坑儒,导致典籍损毁的行为”表述不当。]

[参考译文]

晋太康年间,张茂先做建安从事时,在洞山游玩。顺着溪水向里走,见到一个老人枕着书躺在石头上,张茂先坐下来和他交谈。看他枕着的书,都是蝌蚪文,张茂先不认识,对此感到很惊讶。老人问张茂先说:“您读过多少书?”张茂先说:“我没读过的都是二十年以来的书,如果是二十年以前的书,那我已经全读完了。”老人微微一笑,拉着张茂先的手走到石壁下面,忽见有一道门,进去里面的路很宽,来到一个精致的小屋内,(里面有)藏书上万卷。张茂先问老人说:“(这是些)什么书?”老人答:“是各朝代的史书。”又来到另一间小屋,(发现)藏书更多。张茂先又问:“(这是些)什么书?”老人回答说:“是记载各国的书。”后来又来到一个密室,门上的锁很是牢固,有两只黑狗守在那里,(密室)上面有篆书写的名字,叫“琅嬛福地”。张茂先问老人说:“这是什么地方?”老人回答说:“这是玉京、紫微、金真、七瑛、丹书、秘籍。”老人指着两只狗说:“这是痴龙,守在这里(已经)两千年了。”开门揖拜后张茂先走了进去,看见里面的藏书,(记载的)都是秦汉以前和海外各国的事情,很多都不曾听说过,像《三坟》《九丘》《连山》《归藏》《梼杌》《春秋》等书,也都在这里。张茂先感到茫然、失落。老人于是拿出酒菜果品给他吃,食物的鲜美洁净不是人间能拥有的。张茂先为此停留了两三天才出来,对老人说:“他日携带粮食再来拜访,(将尽情地)博览这些书。”老人只笑笑却没有回答,送张茂先出来。(张茂先)刚出来,石门就突然自动关上了。张茂先回头看,只见杂草藤萝,缠绕着石头生长,石头上的苔藓也是密合的,没有一点缝隙。张茂先呆呆地站在那里看,对着石头拜了两拜后离开。

秦王嬴政焚烧了史书,咸阳的火烧得正旺。(可是)这里(却)有完整的史书,并没有遗漏一个字。向上追溯到有文字记载以前,结绳记下的事也有记载。在繇前看伏羲,不过像他小时候。海外有那么多有名的国家,中国不过像其中的一个黑痣。(我)读书三十年,也只是(读了)千万之一二。(经过此事)才知道我见识浅陋,就像夏生秋死(或“春生夏死”)的蝉不知道四季的转换。石彭与凫毛相比,见识就跟小孩一样。(我)想进去问问老人,可是迷失了道路不能达到。回头看绝壁,疯长的只有薜荔。懊悔自己一出石门,就可望而不可即了。在此等上十多年,这里或许会开门(再)给我看。

2.阅读下面的文言文,完成文后题目。

沈束,字宗安,会稽人。父尽,邠州知州。束登嘉靖二十三年进士,除徽州推官,擢礼科给事中。

时大学士严嵩擅政。大同总兵官周尚文卒,请恤典,严嵩格不予。束言:“尚文为将,忠义自许。曹家庄之役,奇功也,宜赠封爵延子孙。他如董旸、江瀚,力抗强敌,继之以死。虽已庙祀,宜赐祭,以彰死事忠。今当事之臣,任意予夺,忠勤反捐弃,何以鼓士气,激军心?”疏奏,嵩大恚,激帝怒,下吏部都察院议。闻渊、屠侨等言束无他肠,第疏狂当治。帝愈怒,夺渊、侨俸,下束诏狱。已,刑部坐束奏事不实,输赎还职。特命杖于延,仍锢诏狱。时束入谏垣①未半岁也。逾年,俺答②薄都城。司业赵贞吉以请宽束得罪,自是无敢言者。

束系久,衣食屡绝,惟日读《周易》为疏解。后同邑沈练劾嵩,嵩疑与束同族为报复,令狱吏械其手足。徐阶劝,得免。迨嵩去位,束在狱十六年矣,妻张氏上书言:“臣夫家有老亲,年八十有九,衰病侵寻,朝不计夕。往臣因束无子,为置妾潘氏。比至京师,束已系狱,潘矢志不他适。乃相与寄居旅舍,纺织以供夫衣食。岁月积深,凄楚万状。欲归奉舅,则夫之粥无资。欲留养夫,则舅又旦暮待尽。辗转思维,进退无策。臣愿代夫系狱,令夫得送父终年,仍还赴系,实陛下莫大之德也。”法司亦为请,帝终不许。

帝深疾言官,以廷杖遣戍未足遏其言,乃长系以困之。而日令狱卒奏其语言食息,谓之监帖。或无所得,虽谐语亦以闻。一日,鹊噪于束前,束谩曰:“岂有喜及罪人耶?”卒以奏,帝心动。会户部司务何以尚疏救主事海瑞,帝大怒,杖之,锢诏狱,而释束还其家。

束还父,已前卒。束枕块饮水,佯狂自废。甫两月,世宗崩,穆宗嗣位。起故官不赴。丧除,召为都给事中。旋擢南京右通政。复辞疾。布衣蔬食,终老于家。束系狱十八年,比出,竟无子。

(选自《明史·列传第九十七》,有删改)

[注] ①谏垣:指谏官官署,即专职进谏官吏的办公场所。②俺答:明朝时的蒙古土默特部落。

下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.沈束弹劾严嵩,严嵩怀疑沈练是沈束的同族,在报复他,于是命令狱吏将沈练的手脚铐起来。

B.沈束要求表彰周尚文、董旸、江瀚等忠臣,赐予他们爵位,充分表现了他的直言敢谏。

C.沈束的妻子上书请求,希望能够代夫坐牢,法律部门也替他请求,但皇帝依然没有同意赦免沈束。

D.沈束被释放回家后,拒绝了朝廷的征召,过着清贫的生活,最终在家去世。

B [张冠李戴,应该是要求赐予周尚文爵位,祭祀董旸、江瀚。]

[参考译文]

沈束,字宗安,会稽人。父亲沈尽,做邠州知州。沈束考上嘉靖二十三年进士,被授予徽州推官,被提升为礼科给事中。

当时大学士严嵩独揽政权。大同总兵官周尚文去世,沈束请求丧葬善后仪式,严嵩却阻挠不给予。沈束说:“周尚文为大将,以忠义称许自己。曹家庄那一场战役,他建立了奇功,应该赐封爵位给他并延及他的子孙。其他如董旸、江瀚,极力抗击强敌,随后为国而死。虽然已经立庙祭祀,但应该赐予祭祀,来表彰他们为国而死的忠心。现在当权的臣子,任意封官夺职,忠诚勤勉的官吏却被抛弃,用什么鼓舞士气,激励军心呢?”奏章呈入,严嵩很愤恨,激起皇帝发怒,将奏章下到吏部都察院讨论。闻渊、屠侨等人说沈束没有其他居心,只是豪放不受拘束应当治罪。皇帝越发恼怒,夺去了闻渊、屠侨二人的俸禄,还将沈束关进钦犯监狱。之后,刑部以沈束奏事没有事实根据治罪,交钱赎还本职。特命在朝廷杖打沈束,仍旧关在钦犯监狱里。当时沈束进入谏官官署不到半年。过了一年,俺答迫近都城。司业赵贞吉因请求赦免沈束而获罪,此后就再也没有人敢站出来替他说话了。

沈束被拘囚了很久,衣食多次断绝,只有天天读《周易》并为此做阐释。后来他的同乡沈练弹劾严嵩,严嵩怀疑沈练是沈束的同族,为同族进行报复,下令狱吏将沈练的手脚铐起来。因徐阶的劝阻,才得以免除重刑。等到严嵩离位时,沈束在狱中已经被关了十六年,他的妻子张氏向皇帝上书说:“我的夫家有年老的父亲,年纪八十九岁,衰老病弱,任凭继续发展,生命已朝不保夕。过去我因为沈束没有儿子,给他纳妾潘氏。等到达京师,沈束已经被拘囚下狱,潘氏坚守志向不改嫁他人。于是,我与她一起寄居在旅舍,靠织布来供沈束的衣食。日积月累,非常凄苦。想回家侍奉公公,那么丈夫的饭食就无法供给。想留下来供养丈夫,但是公公又将不久于人世。思索再三,进退无良策。我愿代替丈夫被拘囚入狱,让丈夫能够为父亲养老送终,之后再回来坐牢,这实在是陛下莫大的恩德。”法律部门也为沈束请求,皇帝还是不许。

皇帝非常痛恨言官,用廷杖、流放的手段还不足以阻止他们上言,就长期拘囚来困住他们。但天天让狱吏上奏他们的言语、饮食、休息等情况,这叫作监帖。有时无所得,即使是戏言也要向皇上报告。一天,一只喜鹊在沈束的面前聒噪,沈束骂道:“哪有喜事降临到罪人身上的?”狱吏将这向皇帝奏报,皇帝心有所动。正巧户部司务何以尚正上书营救主事海瑞,皇帝大怒,用杖责打,并将何以尚禁锢在钦犯监狱中,而把沈束释放回家。

沈束回到家,父亲已经去世了。沈束枕土块饮水,假装癫狂自我颓废。刚刚两个月,世宗死了,穆宗继位。复任沈束为原官职,沈束不到任。父丧期满,被召为都给事中。不久又提升为南京右通政。又以病辞官。穿粗布衣服吃粗食,最终在家去世。沈束被囚入狱共十八年,等到他出狱,最终也没有子嗣。

文言文翻译

文言文翻译分值高,难度大,一定要引起重视。具体来讲,做好文言翻译题,要做到“信”“达”“雅”三个字。“信”指意思不悖原文,即是译文要准确,不偏离,不遗漏,不要随意增减意思;“达”指不拘泥于原文形式,译文通畅明白;“雅”则指译文时选用的词语要得体,追求文章本身的古雅,简明优雅。

把下面的句子翻译成现代汉语。

1.微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。

译文:

答案: 假如没有那个人的力量我就不会有今天。借助了别人的力量而又去损害他,这是不仁义的;失去自己的同盟,这是不明智的;用混乱代替联合一致这是不符合武德的。

2.夫今樊将军,秦王购之金千斤,邑万家。

译文:

答案: 现在的樊将军,秦王用赏金千斤金,封万户侯作悬赏(来购取他的头颅)。

3.惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

译文:

答案: 只有江上的清风,以及山间的明月,听到便成了声音,进入眼帘便绘出形色,取得这些不会有人禁止,感受这些也不会有竭尽的忧虑。这是大自然恩赐的没有穷尽的宝藏,我和你可以共同享受。

4.世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉。

译文:

答案: 但是世上奇妙雄伟、珍异奇特、非同寻常的景观,常常在那险阻、僻远,少有人至的地方。

5.养生丧死无憾,王道之始也。

译文:

答案: 使民众养活生者,安葬死者,没有遗憾,此乃王道的开始。

6.王无罪岁,斯天下之民至焉。

译文:

答案: 大王不要归咎于年成,那么天下的百姓都会来归顺了。

7.余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

译文:

答案: 赞许他能遵行古人从师学习的风尚,写这篇《师说》来赠送他。

8.吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也。

译文:

答案: 我这样做的原因,是把国家的危急放在先,而把个人的恩怨放在后啊!

9.单于壮其节,朝夕遣人候问武,而收系张胜。

译文:

答案: 单于钦佩苏武的节操,早晚派人探望、询问苏武,而把张胜逮捕监禁起来。

10.天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?

译文:

答案: 天色深蓝,是它的真正颜色呢?还是因为天高远而看不到尽头呢?

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

同课章节目录