文言实词5大命题点探析 ——【备考2022】高考语文一轮 文言文阅读 备考方略

文档属性

| 名称 | 文言实词5大命题点探析 ——【备考2022】高考语文一轮 文言文阅读 备考方略 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-18 15:14:21 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

一、实词5大命题点探析

命题点1 一词多义

古汉语中的一词多义是一个普遍现象,即一个词在不同的语境中具有不同的含义。把握一词多义,要注意了解词的本义、引申义、比喻义和假借义,应根据具体的语境仔细辨别。比如“兵”的字形表示“双手持斤”,本义为“士兵”,但在使用的过程中出现了多个义项:兵器;士卒,军队;兵法;战争,战乱等。如“斩木为兵,揭竿为旗”中的“兵”则解释为“兵器”。

1.本义

在多义词的诸多义项中,总有一个是最原始、最具体的意义,称之为本义。如“兵”的本义是“兵器”,“道”的本义是“道路”。

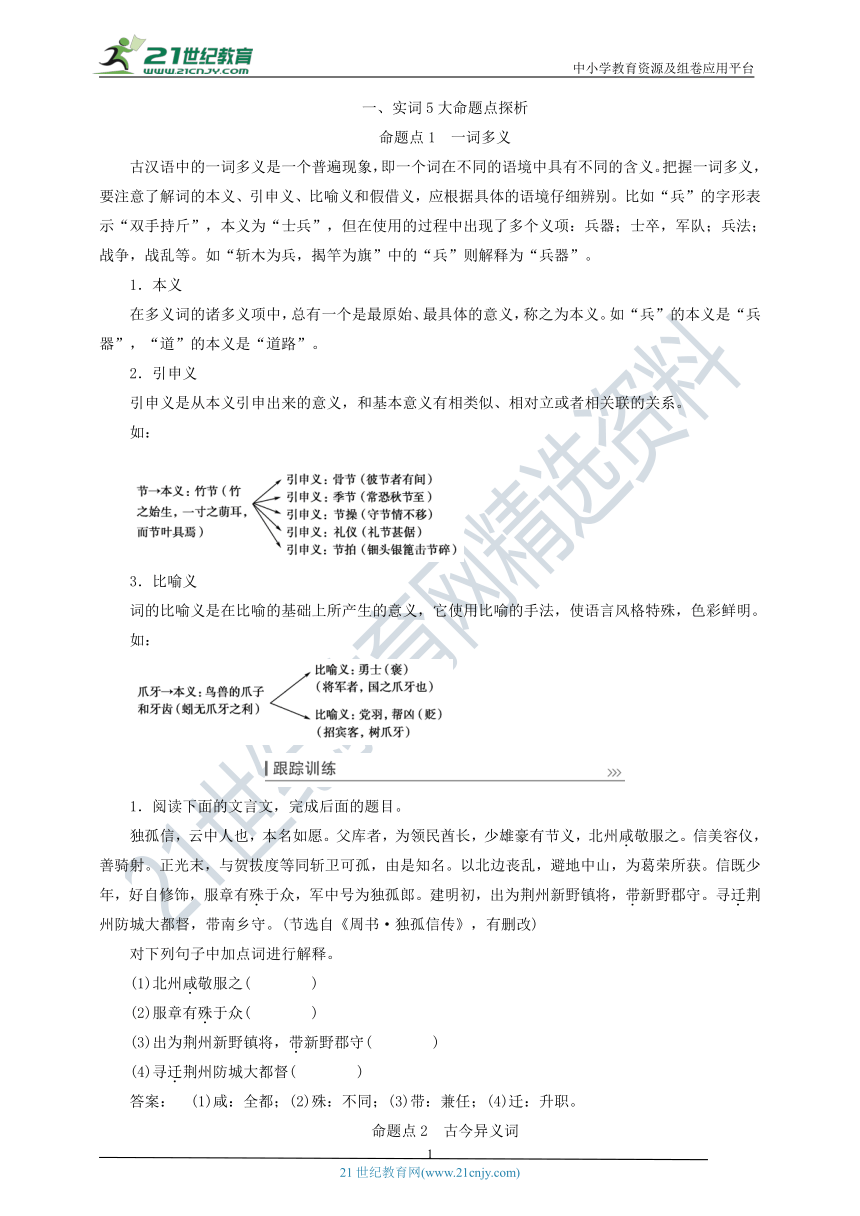

2.引申义

引申义是从本义引申出来的意义,和基本意义有相类似、相对立或者相关联的关系。

如:

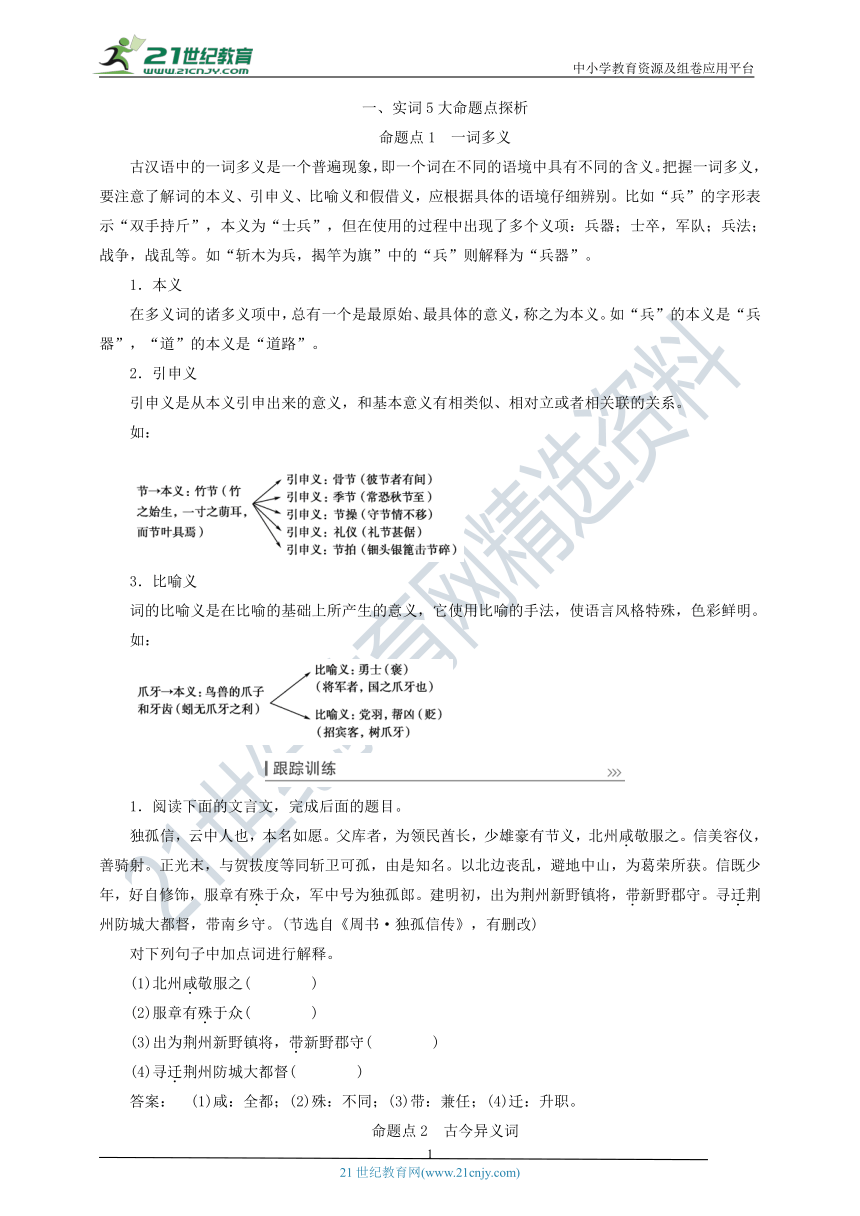

3.比喻义

词的比喻义是在比喻的基础上所产生的意义,它使用比喻的手法,使语言风格特殊,色彩鲜明。

如:

1.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

独孤信,云中人也,本名如愿。父库者,为领民酋长,少雄豪有节义,北州咸敬服之。信美容仪,善骑射。正光末,与贺拔度等同斩卫可孤,由是知名。以北边丧乱,避地中山,为葛荣所获。信既少年,好自修饰,服章有殊于众,军中号为独孤郎。建明初,出为荆州新野镇将,带新野郡守。寻迁荆州防城大都督,带南乡守。(节选自《周书·独孤信传》,有删改)

对下列句子中加点词进行解释。

(1)北州咸敬服之( )

(2)服章有殊于众( )

(3)出为荆州新野镇将,带新野郡守( )

(4)寻迁荆州防城大都督( )

答案: (1)咸:全都;(2)殊:不同;(3)带:兼任;(4)迁:升职。

命题点2 古今异义词

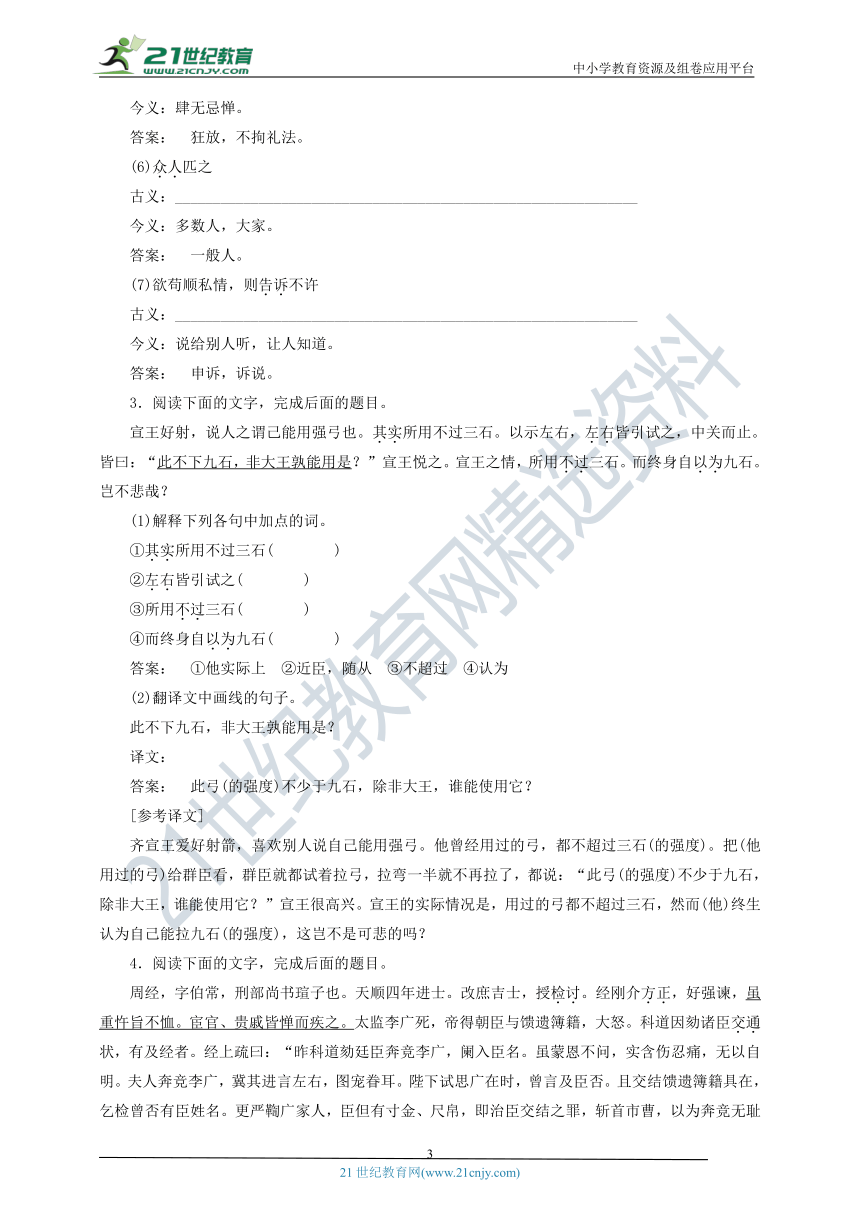

“古今异义”是指文言词语的意义和用法,与现代汉语书写相同(同形)的词语的意思不同的现象。这种意义和用法的差异是在语言的演变过程中出现的,大致包括词义扩大、词义缩小、词义转移、词义弱化、词义强化、感彩变化几种。

类型 解释

1.词义扩大 古义的范围小于今义。如“中国”,古义指中原地区,现指整个中国。

2.词义缩小 古义的范围大于今义,今义一般包含在古义之中。如“谷不可胜食也”中的“谷”,是粮食作物的总称,故有“五谷”“百谷”之说;今义在北方专指小米,在南方专指稻谷。

3.词义转移 词义由表示甲事物变为表示乙事物。如“孙子膑脚”中的“脚”,古义指“小腿”,现在专指“足”。

4.词义弱化 同样的词语,在古代表示的语义较强,今天表示的语义较弱。如“羞”,古义是“羞愧,感到耻辱”,今义是“害羞,不好意思”。

5.词义强化 同样的词语,在古代表示的语义较弱,今天表示的语义增强。如“宣言”,古义是“扬言”,今义是“宣告、声明”。

6.感彩变化 词语在使用过程中,感彩逐步发生了变化。如“逢迎”,古义是“迎接”,中性义;今义是“迎合”,贬义。

2.(1)凌万顷之茫然

古义:_____________________________________________________________

今义:完全不知道的样子 。

答案: 旷远的样子。

(2)比好游者尚不能十一

古义:_____________________________________________________________

今义:数词。

答案: 十分之一。

(3)暮去朝来颜色故

古义:_____________________________________________________________

今义:颜料或染料。

答案: 神态、脸色、姿容。

(4)非蛇鳝之穴无可寄托者

古义:_____________________________________________________________

今义:寄理想、情感于某人或某事物上。

答案: 安置,安身。

(5)阮籍猖狂

古义:_____________________________________________________________

今义:肆无忌惮。

答案: 狂放,不拘礼法。

(6)众人匹之

古义:_____________________________________________________________

今义:多数人,大家。

答案: 一般人。

(7)欲苟顺私情,则告诉不许

古义:_____________________________________________________________

今义:说给别人听,让人知道。

答案: 申诉,诉说。

3.阅读下面的文字,完成后面的题目。

宣王好射,说人之谓己能用强弓也。其实所用不过三石。以示左右,左右皆引试之,中关而止。皆曰:“此不下九石,非大王孰能用是?”宣王悦之。宣王之情,所用不过三石。而终身自以为九石。岂不悲哉?

(1)解释下列各句中加点的词。

①其实所用不过三石( )

②左右皆引试之( )

③所用不过三石( )

④而终身自以为九石( )

答案: ①他实际上 ②近臣,随从 ③不超过 ④认为

(2)翻译文中画线的句子。

此不下九石,非大王孰能用是?

译文:

答案: 此弓(的强度)不少于九石,除非大王,谁能使用它?

[参考译文]

齐宣王爱好射箭,喜欢别人说自己能用强弓。他曾经用过的弓,都不超过三石(的强度)。把(他用过的弓)给群臣看,群臣就都试着拉弓,拉弯一半就不再拉了,都说:“此弓(的强度)不少于九石,除非大王,谁能使用它?”宣王很高兴。宣王的实际情况是,用过的弓都不超过三石,然而(他)终生认为自己能拉九石(的强度),这岂不是可悲的吗?

4.阅读下面的文字,完成后面的题目。

周经,字伯常,刑部尚书瑄子也。天顺四年进士。改庶吉士,授检讨。经刚介方正,好强谏,虽重忤旨不恤。宦官、贵戚皆惮而疾之。太监李广死,帝得朝臣与馈遗簿籍,大怒。科道因劾诸臣交通状,有及经者。经上疏曰:“昨科道劾廷臣奔竞李广,阑入臣名。虽蒙恩不问,实含伤忍痛,无以自明。夫人奔竞李广,冀其进言左右,图宠眷耳。陛下试思广在时,曾言及臣否。且交结馈遗簿籍具在,乞检曾否有臣姓名。更严鞫广家人,臣但有寸金、尺帛,即治臣交结之罪,斩首市曹,以为奔竞无耻之戒。若无干涉,亦乞为臣洗雪,庶得展布四体,终事圣明。若令含污忍垢,即死填沟壑,目且不瞑。”帝慰答之。

(1)解释下列各句中加点的词。

①改庶吉士,授检讨( )

②经刚介方正( )

③科道因劾诸臣交通状( )

④若无干涉( )

答案: ①官职名称 ②正直 ③结交、交往 ④关联牵涉

(2)翻译文中画线的句子。

虽重忤旨不恤。宦官、贵戚皆惮而疾之。

译文:

答案: 即使深深触怒皇上的旨意也不顾及。宦官、贵戚都害怕他并且忌恨他。

[参考译文]

周经,字伯常,刑部尚书周瑄的儿子。天顺四年考中进士。改任庶吉士,授予检讨职务。周经倔强耿直,喜欢勉力劝谏,即使深深触怒皇上的旨意也不顾及。宦官、贵戚都害怕他并且忌恨他。太监李广死了,皇帝得到朝中大臣参与赠送李广财务的账簿,非常生气。科道官员趁机弹劾大臣交结勾通李广的情状,有人提到了周经。周经上疏辩解说:“昨天科道官员弹劾大臣争着投靠李广,擅自写上了我的名字。虽然蒙受皇上恩德没有过问,我实在是感到无比冤枉,含伤忍痛,没有办法来自己说明情况。人们争相投靠李广,希望他能在皇帝面前多说好话,图的就是您的宠幸眷顾啊。陛下您试着想想李广活着的时候,曾经谈到我没有。况且交结李广馈赠物品的账簿就在您的跟前,请求检查有没有我的姓名。还应该严厉审问李广的家人,我只要有寸金、尺帛财务进献李广,就惩治我交结李广的罪过,在集市上斩首,作为对争着投靠李广等无耻行为的警戒。如果没有关涉牵连,也请皇上替我洗脱耻辱,或许能让我舒展四肢,终生侍奉圣明的主上。如果让我带着侮辱忍受诟骂,即使我死了,我的眼睛也不能闭上。”皇帝安慰并答复了他。

命题点3 词类活用

词类活用,是指在古汉语中某些实词(主要是名词、动词、形容词,也有少量数词)的特殊用法。这些词在特定的语言环境中临时改变了词性和用法,有了新的意义。如:名词用作动词、状语、使动用法和意动用法,形容词用作名词、动词、使动用法和意动用法,动词用作名词、使动用法和意动用法等。如“项伯杀人,臣活之”(《鸿门宴》)中的“活”是不及物动词,不能带宾语,但后面跟了宾语“之”,成为使动用法。“活之”即“使之活”,可译为“救了他”。理解了词类活用对推断文言实词的含义是大有裨益的。

[提示:本知识点将在后面“打牢文言基础(三)——词类活用和文言句式”中重点讲解]

5.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

顾佐,字礼卿,太康人。建文二年进士。除庄浪知县。端阳日,守将集官僚校射。以佐文士,难之。持弓矢一发而中,守将大服。

永乐初,入为御史。七年,成祖在北京,命吏部选御史之才者赴行在,佐预焉。奉命招庆远蛮,督采木四川。从北征,巡视关隘。迁江西按察副使,召为应天尹。刚直不挠,吏民畏服,人比之包孝肃。北京建,改尹顺天。权贵人多不便之,出为贵州按察使。洪熙元年召为通政使。

(节选自《明史·顾佐传》)

下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.端阳日,守将集官僚校射 校:比较

B.以佐文士,难之 难:刁难

C.命吏部选御史之才者赴行在 赴:前往

D.权贵人多不便之 便:方便

D [“便”是形容词的意动用法。]

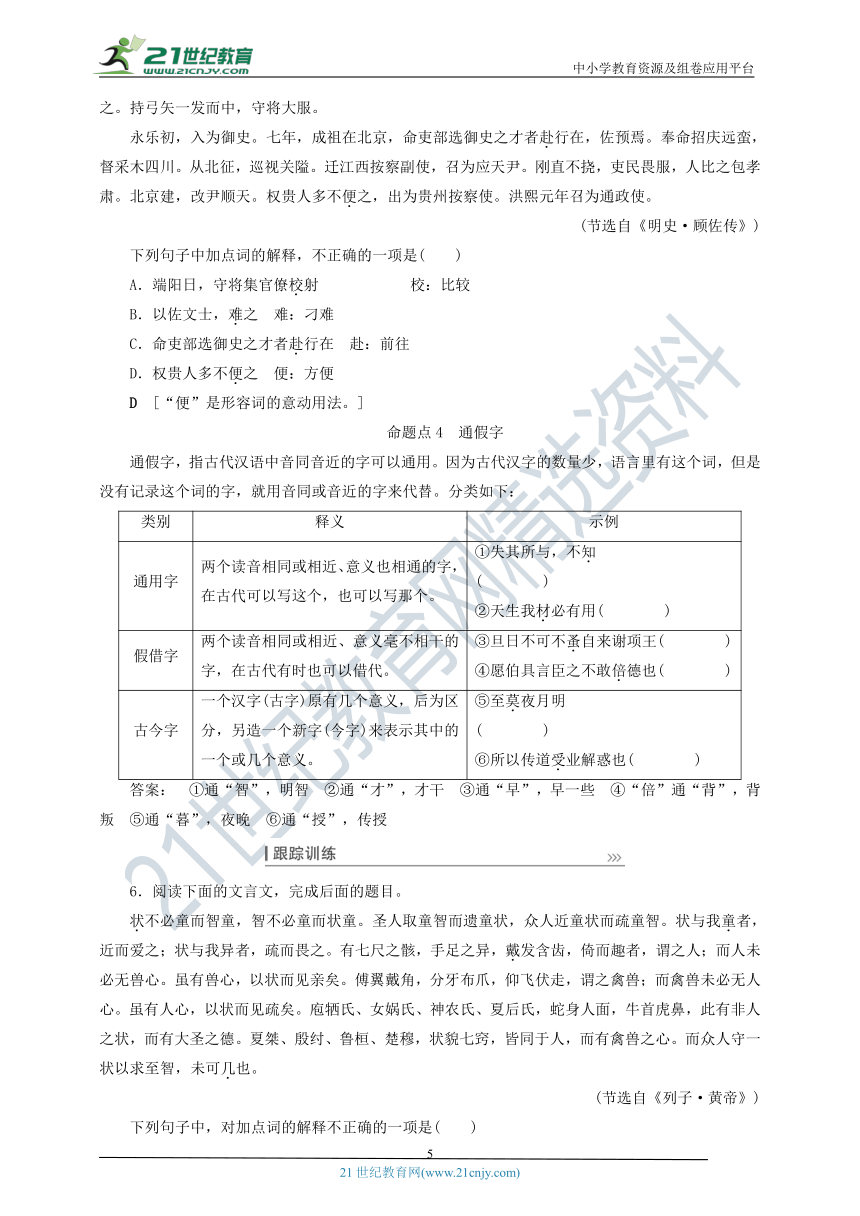

命题点4 通假字

通假字,指古代汉语中音同音近的字可以通用。因为古代汉字的数量少,语言里有这个词,但是没有记录这个词的字,就用音同或音近的字来代替。分类如下:

类别 释义 示例

通用字 两个读音相同或相近、意义也相通的字,在古代可以写这个,也可以写那个。 ①失其所与,不知

( )

②天生我材必有用( )

假借字 两个读音相同或相近、意义毫不相干的字,在古代有时也可以借代。 ③旦日不可不蚤自来谢项王( )

④愿伯具言臣之不敢倍德也( )

古今字 一个汉字(古字)原有几个意义,后为区分,另造一个新字(今字)来表示其中的一个或几个意义。 ⑤至莫夜月明

( )

⑥所以传道受业解惑也( )

答案: ①通“智”,明智 ②通“才”,才干 ③通“早”,早一些 ④“倍”通“背”,背叛 ⑤通“暮”,夜晚 ⑥通“授”,传授

6.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

状不必童而智童,智不必童而状童。圣人取童智而遗童状,众人近童状而疏童智。状与我童者,近而爱之;状与我异者,疏而畏之。有七尺之骸,手足之异,戴发含齿,倚而趣者,谓之人;而人未必无兽心。虽有兽心,以状而见亲矣。傅翼戴角,分牙布爪,仰飞伏走,谓之禽兽;而禽兽未必无人心。虽有人心,以状而见疏矣。庖牺氏、女娲氏、神农氏、夏后氏,蛇身人面,牛首虎鼻,此有非人之状,而有大圣之德。夏桀、殷纣、鲁桓、楚穆,状貌七窍,皆同于人,而有禽兽之心。而众人守一状以求至智,未可几也。

(节选自《列子·黄帝》)

下列句子中,对加点词的解释不正确的一项是( )

A.状不必童而智童 状:外形

B.状与我童者,近而爱之 童:儿童

C.戴发含齿 戴:顶着,(头上)长着

D.未可几也 几:通“冀”,希望

B [B项,“童”通“同”,相同。]

7.阅读下面文段,回答问题。

吴既赦越,越王勾践反国,乃苦身焦思,置胆于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。曰:“女忘会稽之耻邪?”身自耕作,夫人自织,食不加肉,衣不重采,折节下贤人,厚遇宾客,振贫吊死,与百姓同其劳。

(1)找出下列各句的通假字并解释。

①越王勾践反国

②乃苦身焦思,置胆于坐

③女忘会稽之耻邪

④厚遇宾客,振贫吊死

答案: ①“反”通“返”,返回 ②“坐”通“座”,座位 ③“女”通“汝”,你 ④“振”通“赈”,救济

(2)翻译文中画线的句子。

身自耕作,夫人自织,食不加肉,衣不重采,折节下贤人。

译文:

答案: (勾践)自己亲自下田耕种,夫人亲自织布,吃饭不加肉,穿衣服从不穿两种颜色以上的衣服,屈身接待有才能的贤士。

[参考译文]

吴王赦免了越王之后,越王勾践回到越国,就深思熟虑,苦心经营,把苦胆放到座位上,坐卧即能仰头看到苦胆,饮食也尝尝苦胆。说:“你忘记会稽的耻辱了吗?”(勾践)自己亲自下田耕种,夫人亲自织布,吃饭不加肉,穿衣服从不穿两种颜色以上的衣服,屈身接待有才能的贤士。优厚地对待宾客能救济穷人,悼慰死者,与百姓共同劳作。

8.阅读下面文段,回答问题。

客有过主人者,见其灶直突,傍有积薪。客谓主人:“更为曲突,远徙其薪;不者,且有火患。”主人嘿然不应。俄而,家果失火,邻里共救之,幸而得息。于是杀牛置酒,谢其邻人,灼烂者在于上行,余各以功次坐,而不录言曲突者。人谓主人曰:“乡使听客之言,不弗牛酒,弱亡火患。今论功而请宾,曲突徙薪亡恩泽,焦头烂额为上客耶?”主人乃寤而请之。

(1)找出下列各句的通假字并解释。

①见其灶直突,傍有积薪( )

②不者,且有火患( )

③主人嘿然不应( )

④邻里共救之,幸而得息( )

⑤乡使听客之言,不弗牛酒( )

⑥曲突徙薪亡恩泽( )

⑦主人乃寤而请之( )

答案: ①“傍”通“旁”,旁边 ②“不”通“否”,否则 ③“嘿”通“默”,沉默 ④“息”通“熄”,灭 ⑤“乡”通“向”,从前 ⑥“亡”通“无”,没有 ⑦“寤”通“悟”,醒悟,觉悟

(2)翻译文中画线的句子。

更为曲突,远徙其薪;不者,且有火患。

译文:

答案: 重新造一个弯曲的烟囱,将柴草远离烟囱。不然的话,就会有发生火灾的忧患。

[参考译文]

有一个过访主人的客人,看到(主人家)炉灶的烟囱是直的,旁边还堆积着柴草,便对主人说:“重新造一个弯曲的烟囱,将柴草远离烟囱。不然的话,就会有发生火灾的忧患。”主人沉默不答应。不久后,家中果然失火,邻居们一同来救火,幸好把火扑灭了。于是,(主人)杀牛置办酒席,答谢邻人们。被火烧伤的人安排在上席,其余的按照功劳依次排定座位,却不邀请提“曲突”建议的客人。有人对主人说:“当初如果听了那位客人的话,也不用破费摆设酒席,始终也不会有火患。现在评论功劳,邀请宾客,(为什么)提‘曲突徙薪’建议的人没有受到答谢、恩惠,而被烧伤的人却成了上客呢?”主人这才醒悟去邀请那位客人。

命题点5 偏义复词

在文言文中,有的合成词是由两个同义或反义的单音节语素合成,而用意却偏在其中一个语素上,另一个则起陪衬作用,这就是文言文中的偏义复词现象。

类型 举例

偏义 复词 语素意义

相同或相近 “假舟楫者,非能水也。”(《劝学》)中的“舟楫”,只有“舟”的意义,而没有“楫”的意义。

语素意义

相反或相对 “去来江口守空船”(《琵琶行》)中的“去来”,只有“去”的意义,却没有“来”的意义。

同义复词 是指构成双音节词的两个语素的意义相同。如“根本”中“根”“本”都指“植物长在土里的部分”,“谤讥”中“谤”“讥”都是“批评”的意思。

9.下列句子中加点的词语不全是偏义复词的一项是( )

A.陟罚臧否,不宜异同(诸葛亮《出师表》)

昼夜勤作息(古乐府《孔雀东南飞》)

B.备他盗之出入与非常也(司马迁《鸿门宴》)

缘溪行,忘路之远近(陶渊明《桃花源记》)

C.我有亲父兄,性行暴如雷(古乐府《孔雀东南飞》)

是芙蕖(花名)也者,无一时一刻不适耳目之观(李渔《芙蕖》)

D.则山下皆石穴罅,不知其浅深(苏轼《石钟山记》)

中间力拉崩倒之声,火爆声,呼呼风声(林嗣环《口技》)

D [A.“异同”偏在“异”;“作息”偏在“作”。B.“出入”偏在“入”,“出”是衬字;“远近”偏在“远”。C.“父兄”偏在“兄”;“耳目”偏在“目”。D.“浅深”偏在“深”;“中间”,中间夹杂,不是偏义复词。]

10.解释下列各句中的加点词。

(1)成败之机,在于今日( )

(2)曹操之众远来疲敝( )

(3)是芙蕖也者,无一时一刻不适耳目之观( )

(4)则山下皆石穴罅,不知其浅深( )

(5)盖目眶尽肿,不可开合也( )

答案: (1)偏义复词,偏指“成”,成功 (2)同义词连用,“疲”“敝”都是疲劳之意 (3)偏义复词,偏指“目”,眼睛 (4)偏义复词,偏指“深”,深度 (5)偏义复词,偏指“开”,张开

11.翻译下面文段中画线句子。

二十九日,皇上召见杨锐,遂赐衣带诏,有“朕位几不保,命康与四卿及同志速设法筹救”之诏。君(谭嗣同)与康先生捧诏恸哭,而皇上手无寸柄,无所为计。时诸将之中,惟袁世凯久使朝鲜,讲中外之故,力主变法。君密奏请皇上结以恩遇,冀缓急或可救助,词极激切。(选自《谭嗣同传》)

(1)而皇上手无寸柄,无所为计。

译文:

(2)君密奏请皇上结以恩遇,冀缓急或可救助。

译文:

答案: (1)可是皇上手里没有一点权柄,毫无办法。

(2)谭嗣同就秘密奏请皇上,请皇上用优厚的待遇笼络他,希望在危急时或许能得到救助。

[参考译文]

二十九日,皇上召见杨锐,就给他一道藏在衣带间的秘密诏书,内有我皇帝几乎保不住了,命令康有为与‘军机四卿’及同志们赶快设法筹谋援救等话。谭嗣同与康有为捧着诏书痛哭。可是皇上手里没有一点权柄,毫无办法。当时在许多将领中,只有袁世凯长时间出使朝鲜,研究中国和外国的国情,极力主张变法。谭嗣同就秘密奏请皇上,请皇上用优厚的待遇笼络他,希望在危急时或许能得到救助,言词十分激烈直率。

”

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

一、实词5大命题点探析

命题点1 一词多义

古汉语中的一词多义是一个普遍现象,即一个词在不同的语境中具有不同的含义。把握一词多义,要注意了解词的本义、引申义、比喻义和假借义,应根据具体的语境仔细辨别。比如“兵”的字形表示“双手持斤”,本义为“士兵”,但在使用的过程中出现了多个义项:兵器;士卒,军队;兵法;战争,战乱等。如“斩木为兵,揭竿为旗”中的“兵”则解释为“兵器”。

1.本义

在多义词的诸多义项中,总有一个是最原始、最具体的意义,称之为本义。如“兵”的本义是“兵器”,“道”的本义是“道路”。

2.引申义

引申义是从本义引申出来的意义,和基本意义有相类似、相对立或者相关联的关系。

如:

3.比喻义

词的比喻义是在比喻的基础上所产生的意义,它使用比喻的手法,使语言风格特殊,色彩鲜明。

如:

1.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

独孤信,云中人也,本名如愿。父库者,为领民酋长,少雄豪有节义,北州咸敬服之。信美容仪,善骑射。正光末,与贺拔度等同斩卫可孤,由是知名。以北边丧乱,避地中山,为葛荣所获。信既少年,好自修饰,服章有殊于众,军中号为独孤郎。建明初,出为荆州新野镇将,带新野郡守。寻迁荆州防城大都督,带南乡守。(节选自《周书·独孤信传》,有删改)

对下列句子中加点词进行解释。

(1)北州咸敬服之( )

(2)服章有殊于众( )

(3)出为荆州新野镇将,带新野郡守( )

(4)寻迁荆州防城大都督( )

答案: (1)咸:全都;(2)殊:不同;(3)带:兼任;(4)迁:升职。

命题点2 古今异义词

“古今异义”是指文言词语的意义和用法,与现代汉语书写相同(同形)的词语的意思不同的现象。这种意义和用法的差异是在语言的演变过程中出现的,大致包括词义扩大、词义缩小、词义转移、词义弱化、词义强化、感彩变化几种。

类型 解释

1.词义扩大 古义的范围小于今义。如“中国”,古义指中原地区,现指整个中国。

2.词义缩小 古义的范围大于今义,今义一般包含在古义之中。如“谷不可胜食也”中的“谷”,是粮食作物的总称,故有“五谷”“百谷”之说;今义在北方专指小米,在南方专指稻谷。

3.词义转移 词义由表示甲事物变为表示乙事物。如“孙子膑脚”中的“脚”,古义指“小腿”,现在专指“足”。

4.词义弱化 同样的词语,在古代表示的语义较强,今天表示的语义较弱。如“羞”,古义是“羞愧,感到耻辱”,今义是“害羞,不好意思”。

5.词义强化 同样的词语,在古代表示的语义较弱,今天表示的语义增强。如“宣言”,古义是“扬言”,今义是“宣告、声明”。

6.感彩变化 词语在使用过程中,感彩逐步发生了变化。如“逢迎”,古义是“迎接”,中性义;今义是“迎合”,贬义。

2.(1)凌万顷之茫然

古义:_____________________________________________________________

今义:完全不知道的样子 。

答案: 旷远的样子。

(2)比好游者尚不能十一

古义:_____________________________________________________________

今义:数词。

答案: 十分之一。

(3)暮去朝来颜色故

古义:_____________________________________________________________

今义:颜料或染料。

答案: 神态、脸色、姿容。

(4)非蛇鳝之穴无可寄托者

古义:_____________________________________________________________

今义:寄理想、情感于某人或某事物上。

答案: 安置,安身。

(5)阮籍猖狂

古义:_____________________________________________________________

今义:肆无忌惮。

答案: 狂放,不拘礼法。

(6)众人匹之

古义:_____________________________________________________________

今义:多数人,大家。

答案: 一般人。

(7)欲苟顺私情,则告诉不许

古义:_____________________________________________________________

今义:说给别人听,让人知道。

答案: 申诉,诉说。

3.阅读下面的文字,完成后面的题目。

宣王好射,说人之谓己能用强弓也。其实所用不过三石。以示左右,左右皆引试之,中关而止。皆曰:“此不下九石,非大王孰能用是?”宣王悦之。宣王之情,所用不过三石。而终身自以为九石。岂不悲哉?

(1)解释下列各句中加点的词。

①其实所用不过三石( )

②左右皆引试之( )

③所用不过三石( )

④而终身自以为九石( )

答案: ①他实际上 ②近臣,随从 ③不超过 ④认为

(2)翻译文中画线的句子。

此不下九石,非大王孰能用是?

译文:

答案: 此弓(的强度)不少于九石,除非大王,谁能使用它?

[参考译文]

齐宣王爱好射箭,喜欢别人说自己能用强弓。他曾经用过的弓,都不超过三石(的强度)。把(他用过的弓)给群臣看,群臣就都试着拉弓,拉弯一半就不再拉了,都说:“此弓(的强度)不少于九石,除非大王,谁能使用它?”宣王很高兴。宣王的实际情况是,用过的弓都不超过三石,然而(他)终生认为自己能拉九石(的强度),这岂不是可悲的吗?

4.阅读下面的文字,完成后面的题目。

周经,字伯常,刑部尚书瑄子也。天顺四年进士。改庶吉士,授检讨。经刚介方正,好强谏,虽重忤旨不恤。宦官、贵戚皆惮而疾之。太监李广死,帝得朝臣与馈遗簿籍,大怒。科道因劾诸臣交通状,有及经者。经上疏曰:“昨科道劾廷臣奔竞李广,阑入臣名。虽蒙恩不问,实含伤忍痛,无以自明。夫人奔竞李广,冀其进言左右,图宠眷耳。陛下试思广在时,曾言及臣否。且交结馈遗簿籍具在,乞检曾否有臣姓名。更严鞫广家人,臣但有寸金、尺帛,即治臣交结之罪,斩首市曹,以为奔竞无耻之戒。若无干涉,亦乞为臣洗雪,庶得展布四体,终事圣明。若令含污忍垢,即死填沟壑,目且不瞑。”帝慰答之。

(1)解释下列各句中加点的词。

①改庶吉士,授检讨( )

②经刚介方正( )

③科道因劾诸臣交通状( )

④若无干涉( )

答案: ①官职名称 ②正直 ③结交、交往 ④关联牵涉

(2)翻译文中画线的句子。

虽重忤旨不恤。宦官、贵戚皆惮而疾之。

译文:

答案: 即使深深触怒皇上的旨意也不顾及。宦官、贵戚都害怕他并且忌恨他。

[参考译文]

周经,字伯常,刑部尚书周瑄的儿子。天顺四年考中进士。改任庶吉士,授予检讨职务。周经倔强耿直,喜欢勉力劝谏,即使深深触怒皇上的旨意也不顾及。宦官、贵戚都害怕他并且忌恨他。太监李广死了,皇帝得到朝中大臣参与赠送李广财务的账簿,非常生气。科道官员趁机弹劾大臣交结勾通李广的情状,有人提到了周经。周经上疏辩解说:“昨天科道官员弹劾大臣争着投靠李广,擅自写上了我的名字。虽然蒙受皇上恩德没有过问,我实在是感到无比冤枉,含伤忍痛,没有办法来自己说明情况。人们争相投靠李广,希望他能在皇帝面前多说好话,图的就是您的宠幸眷顾啊。陛下您试着想想李广活着的时候,曾经谈到我没有。况且交结李广馈赠物品的账簿就在您的跟前,请求检查有没有我的姓名。还应该严厉审问李广的家人,我只要有寸金、尺帛财务进献李广,就惩治我交结李广的罪过,在集市上斩首,作为对争着投靠李广等无耻行为的警戒。如果没有关涉牵连,也请皇上替我洗脱耻辱,或许能让我舒展四肢,终生侍奉圣明的主上。如果让我带着侮辱忍受诟骂,即使我死了,我的眼睛也不能闭上。”皇帝安慰并答复了他。

命题点3 词类活用

词类活用,是指在古汉语中某些实词(主要是名词、动词、形容词,也有少量数词)的特殊用法。这些词在特定的语言环境中临时改变了词性和用法,有了新的意义。如:名词用作动词、状语、使动用法和意动用法,形容词用作名词、动词、使动用法和意动用法,动词用作名词、使动用法和意动用法等。如“项伯杀人,臣活之”(《鸿门宴》)中的“活”是不及物动词,不能带宾语,但后面跟了宾语“之”,成为使动用法。“活之”即“使之活”,可译为“救了他”。理解了词类活用对推断文言实词的含义是大有裨益的。

[提示:本知识点将在后面“打牢文言基础(三)——词类活用和文言句式”中重点讲解]

5.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

顾佐,字礼卿,太康人。建文二年进士。除庄浪知县。端阳日,守将集官僚校射。以佐文士,难之。持弓矢一发而中,守将大服。

永乐初,入为御史。七年,成祖在北京,命吏部选御史之才者赴行在,佐预焉。奉命招庆远蛮,督采木四川。从北征,巡视关隘。迁江西按察副使,召为应天尹。刚直不挠,吏民畏服,人比之包孝肃。北京建,改尹顺天。权贵人多不便之,出为贵州按察使。洪熙元年召为通政使。

(节选自《明史·顾佐传》)

下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.端阳日,守将集官僚校射 校:比较

B.以佐文士,难之 难:刁难

C.命吏部选御史之才者赴行在 赴:前往

D.权贵人多不便之 便:方便

D [“便”是形容词的意动用法。]

命题点4 通假字

通假字,指古代汉语中音同音近的字可以通用。因为古代汉字的数量少,语言里有这个词,但是没有记录这个词的字,就用音同或音近的字来代替。分类如下:

类别 释义 示例

通用字 两个读音相同或相近、意义也相通的字,在古代可以写这个,也可以写那个。 ①失其所与,不知

( )

②天生我材必有用( )

假借字 两个读音相同或相近、意义毫不相干的字,在古代有时也可以借代。 ③旦日不可不蚤自来谢项王( )

④愿伯具言臣之不敢倍德也( )

古今字 一个汉字(古字)原有几个意义,后为区分,另造一个新字(今字)来表示其中的一个或几个意义。 ⑤至莫夜月明

( )

⑥所以传道受业解惑也( )

答案: ①通“智”,明智 ②通“才”,才干 ③通“早”,早一些 ④“倍”通“背”,背叛 ⑤通“暮”,夜晚 ⑥通“授”,传授

6.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

状不必童而智童,智不必童而状童。圣人取童智而遗童状,众人近童状而疏童智。状与我童者,近而爱之;状与我异者,疏而畏之。有七尺之骸,手足之异,戴发含齿,倚而趣者,谓之人;而人未必无兽心。虽有兽心,以状而见亲矣。傅翼戴角,分牙布爪,仰飞伏走,谓之禽兽;而禽兽未必无人心。虽有人心,以状而见疏矣。庖牺氏、女娲氏、神农氏、夏后氏,蛇身人面,牛首虎鼻,此有非人之状,而有大圣之德。夏桀、殷纣、鲁桓、楚穆,状貌七窍,皆同于人,而有禽兽之心。而众人守一状以求至智,未可几也。

(节选自《列子·黄帝》)

下列句子中,对加点词的解释不正确的一项是( )

A.状不必童而智童 状:外形

B.状与我童者,近而爱之 童:儿童

C.戴发含齿 戴:顶着,(头上)长着

D.未可几也 几:通“冀”,希望

B [B项,“童”通“同”,相同。]

7.阅读下面文段,回答问题。

吴既赦越,越王勾践反国,乃苦身焦思,置胆于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。曰:“女忘会稽之耻邪?”身自耕作,夫人自织,食不加肉,衣不重采,折节下贤人,厚遇宾客,振贫吊死,与百姓同其劳。

(1)找出下列各句的通假字并解释。

①越王勾践反国

②乃苦身焦思,置胆于坐

③女忘会稽之耻邪

④厚遇宾客,振贫吊死

答案: ①“反”通“返”,返回 ②“坐”通“座”,座位 ③“女”通“汝”,你 ④“振”通“赈”,救济

(2)翻译文中画线的句子。

身自耕作,夫人自织,食不加肉,衣不重采,折节下贤人。

译文:

答案: (勾践)自己亲自下田耕种,夫人亲自织布,吃饭不加肉,穿衣服从不穿两种颜色以上的衣服,屈身接待有才能的贤士。

[参考译文]

吴王赦免了越王之后,越王勾践回到越国,就深思熟虑,苦心经营,把苦胆放到座位上,坐卧即能仰头看到苦胆,饮食也尝尝苦胆。说:“你忘记会稽的耻辱了吗?”(勾践)自己亲自下田耕种,夫人亲自织布,吃饭不加肉,穿衣服从不穿两种颜色以上的衣服,屈身接待有才能的贤士。优厚地对待宾客能救济穷人,悼慰死者,与百姓共同劳作。

8.阅读下面文段,回答问题。

客有过主人者,见其灶直突,傍有积薪。客谓主人:“更为曲突,远徙其薪;不者,且有火患。”主人嘿然不应。俄而,家果失火,邻里共救之,幸而得息。于是杀牛置酒,谢其邻人,灼烂者在于上行,余各以功次坐,而不录言曲突者。人谓主人曰:“乡使听客之言,不弗牛酒,弱亡火患。今论功而请宾,曲突徙薪亡恩泽,焦头烂额为上客耶?”主人乃寤而请之。

(1)找出下列各句的通假字并解释。

①见其灶直突,傍有积薪( )

②不者,且有火患( )

③主人嘿然不应( )

④邻里共救之,幸而得息( )

⑤乡使听客之言,不弗牛酒( )

⑥曲突徙薪亡恩泽( )

⑦主人乃寤而请之( )

答案: ①“傍”通“旁”,旁边 ②“不”通“否”,否则 ③“嘿”通“默”,沉默 ④“息”通“熄”,灭 ⑤“乡”通“向”,从前 ⑥“亡”通“无”,没有 ⑦“寤”通“悟”,醒悟,觉悟

(2)翻译文中画线的句子。

更为曲突,远徙其薪;不者,且有火患。

译文:

答案: 重新造一个弯曲的烟囱,将柴草远离烟囱。不然的话,就会有发生火灾的忧患。

[参考译文]

有一个过访主人的客人,看到(主人家)炉灶的烟囱是直的,旁边还堆积着柴草,便对主人说:“重新造一个弯曲的烟囱,将柴草远离烟囱。不然的话,就会有发生火灾的忧患。”主人沉默不答应。不久后,家中果然失火,邻居们一同来救火,幸好把火扑灭了。于是,(主人)杀牛置办酒席,答谢邻人们。被火烧伤的人安排在上席,其余的按照功劳依次排定座位,却不邀请提“曲突”建议的客人。有人对主人说:“当初如果听了那位客人的话,也不用破费摆设酒席,始终也不会有火患。现在评论功劳,邀请宾客,(为什么)提‘曲突徙薪’建议的人没有受到答谢、恩惠,而被烧伤的人却成了上客呢?”主人这才醒悟去邀请那位客人。

命题点5 偏义复词

在文言文中,有的合成词是由两个同义或反义的单音节语素合成,而用意却偏在其中一个语素上,另一个则起陪衬作用,这就是文言文中的偏义复词现象。

类型 举例

偏义 复词 语素意义

相同或相近 “假舟楫者,非能水也。”(《劝学》)中的“舟楫”,只有“舟”的意义,而没有“楫”的意义。

语素意义

相反或相对 “去来江口守空船”(《琵琶行》)中的“去来”,只有“去”的意义,却没有“来”的意义。

同义复词 是指构成双音节词的两个语素的意义相同。如“根本”中“根”“本”都指“植物长在土里的部分”,“谤讥”中“谤”“讥”都是“批评”的意思。

9.下列句子中加点的词语不全是偏义复词的一项是( )

A.陟罚臧否,不宜异同(诸葛亮《出师表》)

昼夜勤作息(古乐府《孔雀东南飞》)

B.备他盗之出入与非常也(司马迁《鸿门宴》)

缘溪行,忘路之远近(陶渊明《桃花源记》)

C.我有亲父兄,性行暴如雷(古乐府《孔雀东南飞》)

是芙蕖(花名)也者,无一时一刻不适耳目之观(李渔《芙蕖》)

D.则山下皆石穴罅,不知其浅深(苏轼《石钟山记》)

中间力拉崩倒之声,火爆声,呼呼风声(林嗣环《口技》)

D [A.“异同”偏在“异”;“作息”偏在“作”。B.“出入”偏在“入”,“出”是衬字;“远近”偏在“远”。C.“父兄”偏在“兄”;“耳目”偏在“目”。D.“浅深”偏在“深”;“中间”,中间夹杂,不是偏义复词。]

10.解释下列各句中的加点词。

(1)成败之机,在于今日( )

(2)曹操之众远来疲敝( )

(3)是芙蕖也者,无一时一刻不适耳目之观( )

(4)则山下皆石穴罅,不知其浅深( )

(5)盖目眶尽肿,不可开合也( )

答案: (1)偏义复词,偏指“成”,成功 (2)同义词连用,“疲”“敝”都是疲劳之意 (3)偏义复词,偏指“目”,眼睛 (4)偏义复词,偏指“深”,深度 (5)偏义复词,偏指“开”,张开

11.翻译下面文段中画线句子。

二十九日,皇上召见杨锐,遂赐衣带诏,有“朕位几不保,命康与四卿及同志速设法筹救”之诏。君(谭嗣同)与康先生捧诏恸哭,而皇上手无寸柄,无所为计。时诸将之中,惟袁世凯久使朝鲜,讲中外之故,力主变法。君密奏请皇上结以恩遇,冀缓急或可救助,词极激切。(选自《谭嗣同传》)

(1)而皇上手无寸柄,无所为计。

译文:

(2)君密奏请皇上结以恩遇,冀缓急或可救助。

译文:

答案: (1)可是皇上手里没有一点权柄,毫无办法。

(2)谭嗣同就秘密奏请皇上,请皇上用优厚的待遇笼络他,希望在危急时或许能得到救助。

[参考译文]

二十九日,皇上召见杨锐,就给他一道藏在衣带间的秘密诏书,内有我皇帝几乎保不住了,命令康有为与‘军机四卿’及同志们赶快设法筹谋援救等话。谭嗣同与康有为捧着诏书痛哭。可是皇上手里没有一点权柄,毫无办法。当时在许多将领中,只有袁世凯长时间出使朝鲜,研究中国和外国的国情,极力主张变法。谭嗣同就秘密奏请皇上,请皇上用优厚的待遇笼络他,希望在危急时或许能得到救助,言词十分激烈直率。

”

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

同课章节目录