掌握常见8类文言句式 ——【备考2022】高考语文一轮 文言文阅读 备考方略

文档属性

| 名称 | 掌握常见8类文言句式 ——【备考2022】高考语文一轮 文言文阅读 备考方略 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-18 16:19:47 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

掌握常见8类文言句式

常见文言句式主要有:判断句、被动句、倒装句、省略句、固定句式等。我们谈论文言文的句式,是相对于现代汉语而言的,在古代实际是一种正常的句式,这些句式随着语言的发展逐步发生了改变,在现代汉语中却成了变式句或特殊句式。

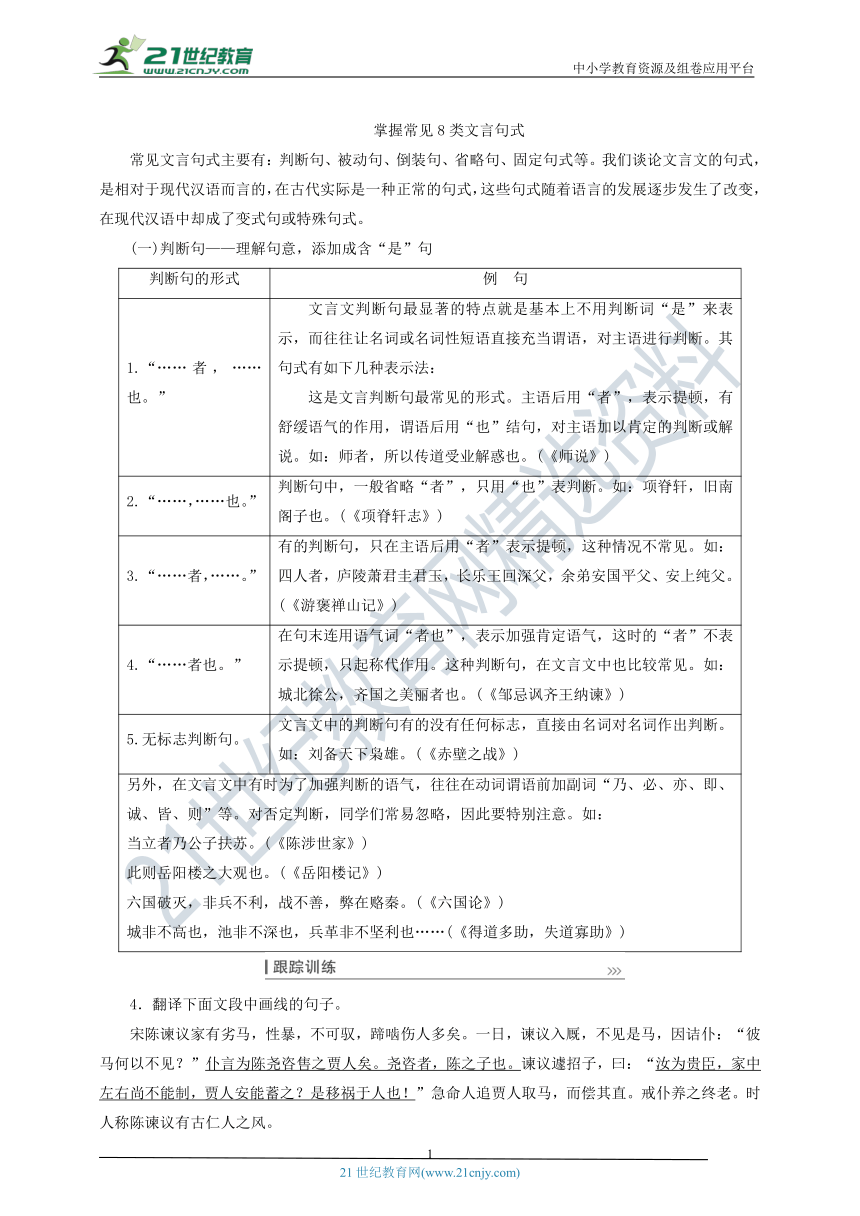

(一)判断句——理解句意,添加成含“是”句

判断句的形式 例 句

1.“……者,……也。” 文言文判断句最显著的特点就是基本上不用判断词“是”来表示,而往往让名词或名词性短语直接充当谓语,对主语进行判断。其句式有如下几种表示法:

这是文言判断句最常见的形式。主语后用“者”,表示提顿,有舒缓语气的作用,谓语后用“也”结句,对主语加以肯定的判断或解说。如:师者,所以传道受业解惑也。(《师说》)

2.“……,……也。” 判断句中,一般省略“者”,只用“也”表判断。如:项脊轩,旧南阁子也。(《项脊轩志》)

3.“……者,……。” 有的判断句,只在主语后用“者”表示提顿,这种情况不常见。如:四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。(《游褒禅山记》)

4.“……者也。” 在句末连用语气词“者也”,表示加强肯定语气,这时的“者”不表示提顿,只起称代作用。这种判断句,在文言文中也比较常见。如:城北徐公,齐国之美丽者也。(《邹忌讽齐王纳谏》)

5.无标志判断句。 文言文中的判断句有的没有任何标志,直接由名词对名词作出判断。如:刘备天下枭雄。(《赤壁之战》)

另外,在文言文中有时为了加强判断的语气,往往在动词谓语前加副词“乃、必、亦、即、诚、皆、则”等。对否定判断,同学们常易忽略,因此要特别注意。如: 当立者乃公子扶苏。(《陈涉世家》)

此则岳阳楼之大观也。(《岳阳楼记》)

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。(《六国论》)

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也……(《得道多助,失道寡助》)

4.翻译下面文段中画线的句子。

宋陈谏议家有劣马,性暴,不可驭,蹄啮伤人多矣。一日,谏议入厩,不见是马,因诘仆:“彼马何以不见?”仆言为陈尧咨售之贾人矣。尧咨者,陈之子也。谏议遽招子,曰:“汝为贵臣,家中左右尚不能制,贾人安能蓄之?是移祸于人也!”急命人追贾人取马,而偿其直。戒仆养之终老。时人称陈谏议有古仁人之风。

(1)仆言为陈尧咨售之贾人矣。尧咨者,陈之子也。

译文:

(2)汝为贵臣,家中左右尚不能制,贾人安能蓄之?是移祸于人也!

译文:

答案: (1)仆人说是陈尧咨把马卖给商人了。陈尧咨是陈谏议的儿子。

(2)你是朝中重臣,家里没有一人能制服这匹马,商人又怎么能养它呢?你这是把祸害转嫁给别人啊!

[参考译文]

宋人陈谏议家里有一匹劣马,性情暴躁,不能驾驭,踢伤咬伤了很多人。一天,他走进马棚,没看到这匹马,于是责问仆人:“那匹马怎么不见了?”仆人说是陈尧咨把马卖给商人了。陈尧咨是陈谏议的儿子。陈谏议马上召来儿子,说:“你是朝中重臣,家里没有一人能制服这匹马,商人又怎么能养它呢?你这是把祸害转嫁给别人啊!”(陈尧咨)赶紧命人去追商人牵回马,并把买马的钱退给商人。他告诫仆人把那匹马养到老死。(因此)当时的人们称赞陈谏议有一种古代贤仁之风。

5.翻译下面文段中画线的句子。

晏子至,楚王赐晏子酒,酒酣,吏二缚一人诣王。王曰:“缚者曷为者也?”对曰:“齐人也,坐盗。”王视晏子曰:“齐人固善盗乎?”晏子避席对曰:“婴闻之,橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也。今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶?”

(1)王曰:“缚者曷为者也?”对曰:“齐人也,坐盗。”

译文:

(2)橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也。

译文:

答案: (1)楚王问:“绑着的人是什么人?”(近侍)回答说:“(他)是齐国人,犯了偷窃罪。”

(2)橘子生长在淮河以南就是橘子,生长在淮河以北就变成枳了,只是叶子的形状相像,它们果实的味道不同。这样的原因是什么呢?是水土不同。

[参考译文]

晏子到了,楚王赏赐给晏子酒,酒喝得正高兴的时候,两个官吏绑着一个人走到楚王面前。楚王问:“绑着的人是什么国家的人?”(近侍)回答说:“(他)是齐国人,犯了偷窃罪。”楚王瞟着晏子说:“齐国人本来就善于偷窃吗?”晏子离开座位回答说:“我听说这样的事:橘子生长在淮河以南就是橘子,生长在淮河以北就变成枳了,只是叶子的形状相像,它们果实的味道不同。这样的原因是什么呢?是水土不同。现在老百姓生活在齐国不偷窃,到了楚国就偷窃,莫非楚国的水土使得老百姓善于偷窃吗?”

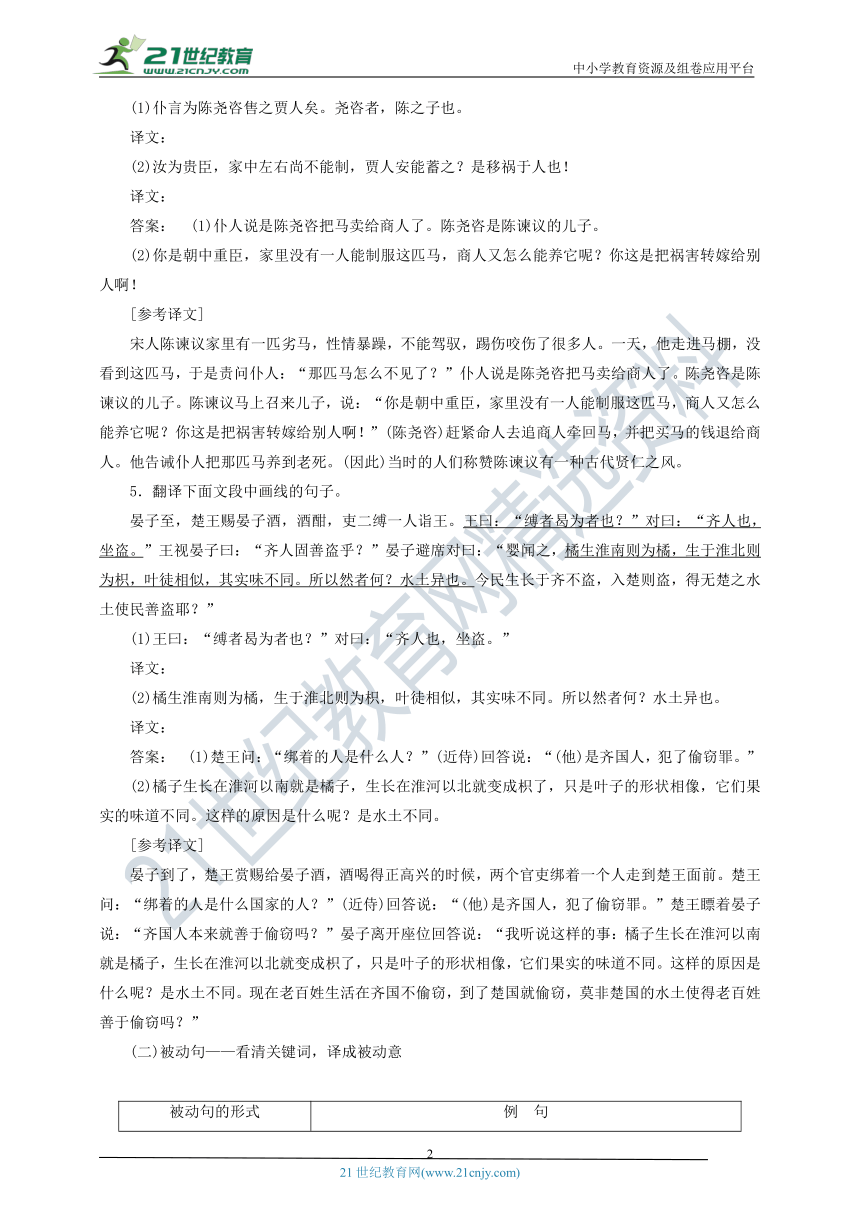

(二)被动句——看清关键词,译成被动意

被动句的形式 例 句

1.用介词“于”表被动,“于”起介绍引进动作行为的主动者的作用。 如:故内惑于郑袖,外欺于张仪。(《屈原列传》)

这里“惑”“欺”的动作是由“于”后的“郑袖”“张仪”发出来的。

2.在介词“于”或动词前加“受”,形成“受……于……”表被动。 如:吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人。(《赤壁之战》)

3.用“见”“于”“见……于……”表被动。 如:秦城恐不可得,徒见欺。(《廉颇蔺相如列传》)

臣诚恐见欺于王而负赵。(同上)

4.用“为”“为……所……”表被动。 如:吴广素爱人,士卒多为用者。(《陈涉世家》)

为仲卿母所遣。(《孔雀东南飞》)

不者,若属皆且为所虏!(《鸿门宴》)

身死人手,为天下笑。(《阿房宫赋》)

5.用“被”表被动。 如:予犹记周公之被逮,在丁卯三月之望。(《五人墓碑记》)

信而见疑,忠而被谤。(《屈原列传》)

6.动词本身表被动(意念被动)。 如:戍卒叫,函谷举。(《阿房宫赋》)

一夫作难而七庙隳。(《过秦论》)

蔓草犹不可除,况君之宠弟乎?(《郑伯克段于鄢》)

傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中。(《生于忧患,死于安乐》)

6.翻译下面文段中画线的句子。

宋人有耕田者,田中有株,兔走触株,折颈而死,因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。

译文:

答案: 兔子不可能再拾到,农夫自己被宋国人嘲笑。

[参考译文]

宋国有个耕田的农夫。他田中有一段树桩,一只奔跑的兔子撞上了树桩,脖子折断而死。于是,农夫放下锄头,守在树桩旁,希望再次拾到(撞死的)兔子。兔子不可能再拾到,农夫自己却被宋国人嘲笑。

7.翻译下面文段中画线的句子。

(陈)寔在乡闾,平心率物。其有争讼,辄求判正,晓譬曲直,退无怨者。至乃叹曰:“宁为刑罚所加,不为陈君所短。”

译文:

答案: 宁愿被刑罚处治,也不愿被陈寔批评。

[参考译文]

陈寔在乡间,以平和的心对待事物。百姓间出现争执官司时,陈寔判决公正,告诉百姓道理的曲直,百姓回去后没有埋怨的。大家感叹说:“宁愿被刑罚处治,也不愿被陈寔批评。”

8.阅读下文,把画线句子翻译成现代汉语,并指出是何种句式。

①昔者弥子瑕见爱于卫君。卫国之法,窃驾车者罪至刖。既而弥子之母病,人闻,往夜告之,弥子矫驾君车而出。君闻之而贤之曰:“孝哉,为母之故而犯刖罪!”与君游果园,弥子食桃而甘,不尽而奉君。君曰:“爱我哉,忘其口而我!”及弥子色衰而爱弛,得罪于君。君曰: “是尝矫驾吾车,又尝食我以余桃。”②故弥之行未变于初也,前见贤而后获罪者,爱憎之至变也。(《史记·老子韩非子列传》)

①译文:

②译文:

答案: ①从前弥子瑕被卫君宠爱。(被动句)

②所以,弥子的行为和当初相比没有变化,以前被称赞而以后却(因此)获罪的原因,是因为人的爱憎感情发生了极大的变化。(被动句)

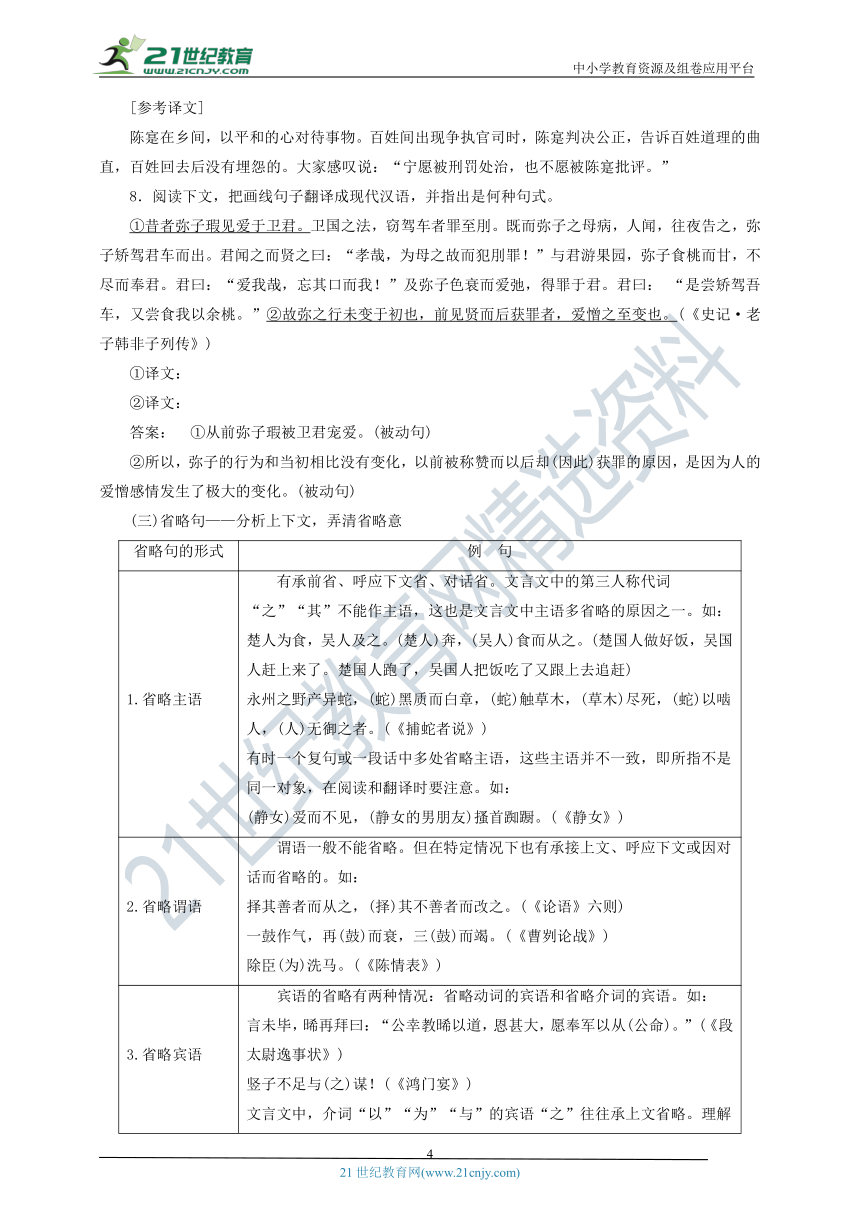

(三)省略句——分析上下文,弄清省略意

省略句的形式 例 句

1.省略主语 有承前省、呼应下文省、对话省。文言文中的第三人称代词“之”“其”不能作主语,这也是文言文中主语多省略的原因之一。如:

楚人为食,吴人及之。(楚人)奔,(吴人)食而从之。(楚国人做好饭,吴国人赶上来了。楚国人跑了,吴国人把饭吃了又跟上去追赶)

永州之野产异蛇,(蛇)黑质而白章,(蛇)触草木,(草木)尽死,(蛇)以啮人,(人)无御之者。(《捕蛇者说》)

有时一个复句或一段话中多处省略主语,这些主语并不一致,即所指不是同一对象,在阅读和翻译时要注意。如:

(静女)爱而不见,(静女的男朋友)搔首踟蹰。(《静女》)

2.省略谓语 谓语一般不能省略。但在特定情况下也有承接上文、呼应下文或因对话而省略的。如:

择其善者而从之,(择)其不善者而改之。(《论语》六则)

一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭。(《曹刿论战》)

除臣(为)洗马。(《陈情表》)

3.省略宾语 宾语的省略有两种情况:省略动词的宾语和省略介词的宾语。如:

言未毕,晞再拜曰:“公幸教晞以道,恩甚大,愿奉军以从(公命)。”(《段太尉逸事状》)

竖子不足与(之)谋!(《鸿门宴》)

文言文中,介词“以”“为”“与”的宾语“之”往往承上文省略。理解时要补充出来。

4.省略介词 常见的是省略介词“于”和“以”。如:

至则无可用,放之(于)山下。(《黔之驴》)

项王则受璧,置之(于)座上。(《鸿门宴》)

赐之(以)彘肩。(《鸿门宴》)

5.省略中心词 中心词是在一个词组中被定语状语修饰的词,一般是不能由定语状语来替代省略的。读文言文时,应引起注意,以免造成理解上的障碍。如:

宫中府中(之吏),俱为一体(之吏)。(《出师表》)

故五月渡泸,深入不毛(之地)。(《出师表》)

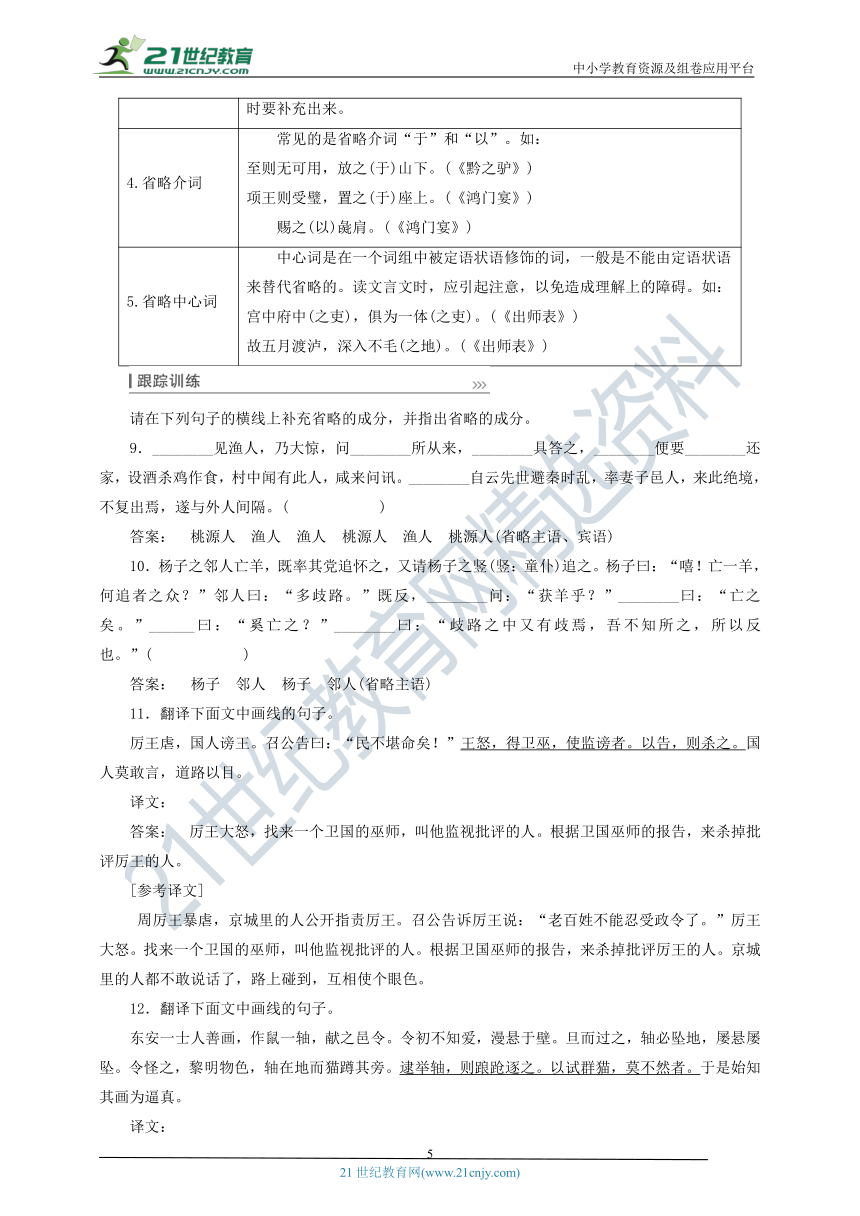

请在下列句子的横线上补充省略的成分,并指出省略的成分。

9.________见渔人,乃大惊,问________所从来,________具答之,________便要________还家,设酒杀鸡作食,村中闻有此人,咸来问讯。________自云先世避秦时乱,率妻子邑人,来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。( )

答案: 桃源人 渔人 渔人 桃源人 渔人 桃源人(省略主语、宾语)

10.杨子之邻人亡羊,既率其党追怀之,又请杨子之竖(竖:童仆)追之。杨子曰:“嘻!亡一羊,何追者之众?”邻人曰:“多歧路。”既反,________问:“获羊乎?”________曰:“亡之矣。”______曰:“奚亡之?”________曰:“歧路之中又有歧焉,吾不知所之,所以反也。”( )

答案: 杨子 邻人 杨子 邻人(省略主语)

11.翻译下面文中画线的句子。

厉王虐,国人谤王。召公告曰:“民不堪命矣!”王怒,得卫巫,使监谤者。以告,则杀之。国人莫敢言,道路以目。

译文:

答案: 厉王大怒,找来一个卫国的巫师,叫他监视批评的人。根据卫国巫师的报告,来杀掉批评厉王的人。

[参考译文]

周厉王暴虐,京城里的人公开指责厉王。召公告诉厉王说:“老百姓不能忍受政令了。”厉王大怒。找来一个卫国的巫师,叫他监视批评的人。根据卫国巫师的报告,来杀掉批评厉王的人。京城里的人都不敢说话了,路上碰到,互相使个眼色。

12.翻译下面文中画线的句子。

东安一士人善画,作鼠一轴,献之邑令。令初不知爱,漫悬于壁。旦而过之,轴必坠地,屡悬屡坠。令怪之,黎明物色,轴在地而猫蹲其旁。逮举轴,则踉跄逐之。以试群猫,莫不然者。于是始知其画为逼真。

译文:

答案: 等到县令把画拿起来,猫就跳起来追赶那幅鼠画。县令就用这幅画来试许多的猫,没有一只猫不是这样。

[参考译文]

东安有一个读书人善于作画,画了一幅鼠图,送给县令。县令起初不懂得爱惜它,把这幅画随意地挂在墙上。每天早晨经过挂画的地方,那幅画总是落在地上,挂几次落几次。县令对这种情况感到很奇怪,有一天黎明时候,县令发现画落在地上,而有一只猫蹲在画的旁边。等到县令把画拿起来,猫就跳起来追赶那幅鼠画。县令就用这幅画来试许多的猫,没有一只猫不是这样。于是县令才知道这幅画上的老鼠画得逼真。

(四)主谓倒装句——辨明语气,调换主谓

主谓倒装句的形式 例 句

表疑问语气 谁为大王为此计者?(《鸿门宴》)

表感叹语气 甚矣,汝之不惠!(《愚公移山》)

称心快意,几家能彀?(《与妻书》)

13.阅读下面的文言文,翻译画线的句子。

昔者文王侵孟、克莒、举酆,三举事而纣恶之。文王乃惧,请入洛西之地、赤壤之国,方千里,以解炮烙之刑,天下皆说。仲尼闻之曰:“仁哉文王!轻千里之国而请解炮烙之刑。智哉文王!出千里之地而得天下之心。”(节选自《韩非子·难二》)

仁哉文王!轻千里之国而请解炮烙之刑。智哉文王!出千里之地而得天下之心。

译文:

答案: 文王真仁慈啊!不看重方圆千里的土地而请求废除炮烙之刑。文王真聪明啊!献出方圆千里的土地而得到天下的人心。

14.翻译下面文中画线的句子。

晏子治东阿三年,景公召而数之曰:“吾以子为可,而使治东阿,今子治而乱。子退而自察也,寡人将加大诛于子。”晏子对曰:“臣请改道易行而治东阿,三年不治,臣请死之。”景公许之。于是明年上计,景公迎而贺之曰:“甚善矣,子之治东阿也!”晏子对曰:“前臣之治东阿也,属托不行,货赂不至;陂池之鱼,以利贫民。当此之时,民无饥者,而君反以罪臣。今臣之治东阿也,属托行,货赂至,并会赋敛,仓库少内。陂池之鱼,入于权家,当此之时,饥者过半矣,君乃反迎而贺。臣愚,不能复治东阿,愿乞骸骨,避贤者之路。”再拜。景公乃下席而谢之曰:“子复治东阿。东阿者,子之东阿也。寡人不复与焉。”

(1)甚善矣,子之治东阿也!

译文:

(2)臣愚,不能复治东阿,愿乞骸骨,避贤者之路。

译文:

答案: (1)您治理东阿很好啊!

(2)臣我很愚蠢,不能再去治理东阿了,希望能让我告老还乡,给有才能的人让路。

(五)宾语前置句——判定形式,把宾语调到动词后

宾语前置句的形式 例 句

1.疑问句中,疑问代词作宾语,宾语前置。 微斯人,吾谁与归?(《岳阳楼记》)

而彼且奚适也?(《逍遥游》)

不然,籍何以至此?(《鸿门宴》)

作宾语的疑问代词有“谁、何、孰、奚、曷、胡、恶、安、焉”等。

值得注意的是,介词“以”的宾语比较活跃,即使不是疑问代词,也可以前置。如:

余是以记之,以俟夫观人风者得焉。(《捕蛇者说》)

其中的“是”是一般代词,但也前置了。

注意:这类句子,介词的宾语也是前置的。

2.否定句中,代词作宾语,宾语前置。 这类句子有两点要注意:

一是否定句(一般句中必须有“不”“未”“毋”“无”“莫”等否定词),二是代词作宾语。如:

恐年岁之不吾与。(《离骚》)

未之有也。(《孟子》)

正常语序应该是“恐年岁之不与吾”“未有之也”。

3.用“之”或“是”把宾语提到动词前,以突出强调宾语。 这时的“之”“是”只是宾语前置的标志,没有什么实在意义。如:

句读之不知,惑之不解。(《师说》)

无乃尔是过与。(《季氏将伐颛臾》)

有时,还可以在前置的宾语前加上一个范围副词“唯(惟)”,构成“唯(惟)……是(之为)……”的格式。如:

惟弈秋之为听。(《弈秋》)

唯利是图。唯命是从。

4.方位词作宾语时,有时也前置。 如:项王、项伯东向坐,亚父南向坐。(《鸿门宴》)

例句意思是“项王、项伯面向东边坐,亚父面向南边坐”。

5.文言文中,“自”作宾语时常常置于动词之前。 如:秦人不暇自哀。(《阿房宫赋》)

忌不自信。(《邹忌讽齐王纳谏》)

15.请翻译下面的文言句子,并指出宾语前置的条件。

(1)大王来何操?(《鸿门宴》)

译文:

条件:

答案: 大王来时拿什么礼物?

条件:疑问句中,宾语是疑问代词,宾语前置。

(2)沛公安在?(《鸿门宴》)

译文:

条件:

答案: 沛公在哪里?

条件: 疑问句中,宾语是疑问代词,宾语前置。

(3)孔子云:“何陋之有?”

译文:

条件:

答案: 孔子说:“有什么简陋的?”

条件:“之”作为提宾的标志。

(4)譬若以肉投馁虎,何功之有哉!

译文:

条件:

答案: 好像把肉投给饥饿的老虎,有什么功劳!

条件:“之”作为提宾的标志。

(5)句读之不知,惑之不解。

译文:

条件:

答案: 不理解句读,不能解决疑惑。

条件:“之”作为提宾的标志。

(6)去我三十里,惟命是听。

译文:

条件:

答案: 离开我三十里,只听从命令。

条件:“是”作为提宾的标志。

(7)古之人不余欺也。

译文:

条件:

答案: 古代人没有欺骗我。

条件:否定句中,宾语是代词 ,宾语前置。

16.翻译下面文中画线的句子。

曾子衣敝衣以耕。鲁君使人往致邑(给一座城)焉,曰:“请以此修衣。”曾子不受。反,复往,又不受。使者曰“先生非求于人,人而献之,奚为不受?”曾子曰:“臣闻之,受人者畏人,予人者骄人。纵子有赐,不我骄也,我能勿畏乎?”终不受。孔子闻之,曰:“参之言足以全其节也。”

(1)先生非求于人,人而献之,奚为不受?

译文:

(2)臣闻之,受人者畏人,予人者骄人。纵子有赐,不我骄也,我能勿畏乎?

译文:

答案: (1)先生不是向人讨要,而是别人甘愿献给的,为什么不接受?

(2)我听说,接受别人的东西就敬畏别人,给予别人东西的就骄傲地待人。即使国君对我有了赏赐以后,不傲视我,但我能不畏惧吗?

(六)定语后置句——细察标志,调好语序

定语后置句的形式 例 句

1.定语放在中心词后,用“者”字结尾,组成“中心词+定语+者”的格式。 例如:邠人偷嗜暴恶者,率以货窜名军伍中。(《段太尉逸事状》)

遂率子孙荷担者三夫。(《愚公移山》)

其故人尝与佣耕者闻之。(《陈涉世家》)

例中“邠人偷嗜暴恶者”即“偷嗜暴恶之邠人”。余例类推。

2.在中心词和后置定语中间加“之”字,组成“中心词+之+定语”的格式,表示定语后置。 蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉。(《劝学》)

居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。(《岳阳楼记》)

例句中的中心词分别是“爪牙”“筋骨”“庙堂”“江湖”,后置定语分别是“利”“强”“高”“远”,四个“之”是定语后置句的标志,无实在意义。

3.在中心词和后置定语中间加“而”字,再用“者”字结尾,组成“中心词+而+定语+者”的格式。 此四者,天下之穷民而无告者。(《孟子·梁惠王下》)

缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人欤?(《五人墓碑记》)

4.数量词作定语的后置。构成“中心词+数量词(定语)”的格式。 马之千里者,一食或尽粟一石。(《马说》)

我持白璧一双,欲献项王;玉斗一双,欲与亚父。(《鸿门宴》)

17.下列各组中不含定语后置的一项是( )

A.疆土之新辟者,移民以居之。

B.客之美我者,欲有求于我也。

C.太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。

D.今战士还者及关羽水军精甲万人。

B

18.翻译下面句子,并指出它的形式。(①中心词+之+定语+者;②中心词+而+定语+者;③中心词+之+定语)

(1)村中少年好事者驯养一虫。

译文:

形式:

答案: 村中一个多事的少年驯养了一只虫。

形式:中心词+定语+者

(2)客有吹洞箫者,倚歌而和之。

译文:

形式:

答案: 有一个吹洞箫的客人,随着歌声而相和伴奏。

形式:中心词+定语+者

(3)缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人欤?

译文:

形式:

答案: 能不改变自己志向的官员,全国这样大的地方,有几个人呢?

形式:中心词+而+定语+者

(4)蚓无爪牙之利,筋骨之强。

译文:

形式:

答案: 蚯蚓没有锋利的爪牙,强健的筋骨。

形式:中心词+之+定语

(5)石之铿然有声者,所在皆是也。

译文:

形式:

答案: 铿然有声音的石头,到处都是。

形式:中心词+之+定语+者

19.翻译下面文中画线的句子。

淮阴屠中少年有侮信者,曰:“若虽长大,好带刀剑,中情怯耳。”众辱之曰:“信能死,刺我;不能死,出我袴下。”于是信孰视之,俛出袴下,蒲伏。一市人皆笑信,以为怯。

译文:

答案: 淮阴屠宰场里有侮辱韩信的年青人,对韩信说:“你即使长得高高大大,喜欢佩带刀剑,内心还是胆怯的。”

[参考译文]

淮阴屠宰场里有侮辱韩信的年青人,对韩信说:“你即使长得高高大大,喜欢佩带刀剑,内心还是胆怯的。”他当众侮辱韩信说:“韩信如果不怕死,用刀刺我;如果怕死,从我裤裆下钻过去。”于是韩信仔细看着他,俯下身子从他裤裆下匍匐钻过去。整个市场中的人都嘲笑韩信,认为他是胆怯的。

(七)状语后置句——分析句子结构,调好语序

状语后置句的形式 例 句

1.用介词“于”组成的介宾短语在文言文中大都处在补语的位置,译成现代汉语时,除少数仍作补语外,大多数都要移到动词前作状语。 青,取之于蓝,而青于蓝。(《劝学》)

文采不表于后世。(《报任安书》)

2.介词“以”组成的介宾短语,在翻译时,一般都作状语。 具告以事。(《鸿门宴》)

为坛而盟,祭以尉首。(《陈涉世家》)

“具告以事”即“以事具告”。这种句子往往是承前省略了动词宾语,实际就是“以事具告(之)”。

3.“乎”作介词时相当于“于”,与其构成的介词短语后置。 介词“乎”组成的介宾短语在补语位置时,在翻译时,可视情况而定其成分。如:

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之。(《师说》)

句子中的“生乎吾前”既可译为“在我的前面出生”,作状语,又可译为“生在我的前面”,作补语,一般来说仍作补语,而“固先乎吾”的“乎吾”则一定要译作状语。

20.翻译下列状语后置句。

(1)月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。

译文:

答案: 月亮从东山的上面升起,在斗牛之间徘徊。

(2)州司临门,急于星火。

译文:

答案: 州官登门,催促之心比星火还急。

(3)颁白者不负戴于道路矣。

译文:

答案: 头发花白的老人不会背着或头顶着重物在路上走了。

21.阅读下面的文言文,找出文中的介词结构后置句和宾语前置句,并将句子译成现代汉语。

师旷琴撞晋平公

晋平公与群臣饮,饮酣,乃喟然叹曰:“莫乐为人君!惟其言而莫之违。”师旷(晋国乐师,目盲,善弹琴)侍坐于前,援琴撞之,公披衽而避,琴坏于壁。公曰:“太师谁撞?”师旷曰:“今者有小人言于侧者,故撞之。”公曰:“寡人也。”师旷曰:“哑!是非君人者之言也。”左右请除之,公曰:“释之,以为寡人戒。”

(1)写出短文中的介词结构后置句,并翻译。

答案: ①师旷侍坐于前,援琴撞之。

译文:师旷正在旁边陪坐,(听了这话)便拿起琴朝他撞去。

②公披衽而避,琴坏于壁。

译文:晋平公连忙收起衣襟躲让, 琴在墙壁上撞坏了。

③今者有小人言于侧者,故撞之。

译文:刚才有个小人在旁边胡说八道,所以撞他。

(2)写出短文的两个宾语前置句,并翻译。

答案: ①莫乐为人君!惟其言而莫之违。

译文:没有比做君主更快乐的事了!只有他的话没有人敢违抗。

②公曰:“太师谁撞?”

译文:晋平公说:“太师, 您撞谁呀?”

(八)常见固定格式——熟记格式,固定翻译

固定格式也叫固定结构、凝固结构。它的语法特点就是由一些不同词性的词凝结在一起,固定成为一种句法格式,表达一种新的语法意义,约定俗成,经久不变。

按表达语气的种类分为四种:

陈述语气 有以、无以、有所、无所、比及、以为、以……为 有……用来、没有……用来、有……的、没有……的、等到……的时候、把……当作

疑问语气 奈何、何如、如(奈)……何、得无……乎、孰与、孰若 怎么办、怎么样、把……怎么样、大概……吧(恐怕……吧)、跟……相比……

感叹语气 何其、一何、何……之 多么、何等、怎么……这样啊

反问语气 无乃……乎、不亦……乎、得无……乎、何……为 恐怕、只怕、不是……吗、难道……吗、为什么……呢

下面分别介绍几种在高考中经常考到的固定结构。

1.“以为”“以……为”

“以为”,可以作为一个双音节词,和现代汉语的动词“以为”“认为”相当。如:

①而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。(《石钟山记》)

试译:

答案: (知识)浅薄的人,却用斧头去敲击(湖岸边水下有空穴的石头)去考证石钟山得名的原由,自以为得到了实际的根据。

②自以为关中之固,金城千里,子孙帝王万世之业也。(《过秦论》)

试译:

答案: 秦始皇的心中认为关中这样坚固,像是千里的铜墙铁壁,真是子子孙孙称帝称王的万世不朽的基业。

更多的场合,“以为”是“以……为……”的紧缩,常见的有如下两种情况:

(1)在“……以为……”“以……为……”句式中,“以”是介词,组成介词结构,作动词“为”的状语,此时的“……以为……”“以……为……”相当于“用……做……”或“把……当作……”。如:

③虎视之,庞然大物也,以为神。(《黔之驴》)

试译:

答案: 老虎看到它是个形体高大、强壮的家伙,就把它当成神奇的东西了。

④夫以铜为鉴,可正衣冠。(《新唐书·魏徵传》)

试译:

答案: 用铜做镜子,可以整理好一个人的穿戴。

(2)在“……以(之)为……”“以……为……”句式中,“以”是动词,“认为”的意思;“……为……”是主谓词组,作“以”的宾语。这种句式,相当于“认为(觉得)……怎么样”或“认为(觉得)……是……”。如:

⑤(满座宾客)以为妙绝。(《口技》)

试译:

答案: 满座宾客都觉得好极了。

注意:“以为妙绝”,即“以(之)为妙绝”,原句省略“以”的宾语“之”。

2.“所以”

在文言文里,“所以”是两个词,其中,“所”是特殊指示代词,作介词“以”的前置宾语,表示动作行为的手段、方式、工具或产生的原因。由于介词“以”具有表原因、凭借等功能,因此,“所以”这个凝固结构大致有两种情形:

(1)“以”字当“因为”讲,“所以”相当于“……的原因”“……的缘故”,用来表示原因。如:

①亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也。(《出师表》)

试译:

答案: 亲近贤臣,远避小人,这是汉朝前期所以能够兴盛的原因。

(2)“以”字当“拿”“用”或“凭借”讲,“所以”相当于“……的办法”或“用来……的”,用来表示手段、方法、根据、工具等。如:

②此臣所以报先帝,而忠陛下之职分也。(《出师表》)

试译:

答案: 这就是臣(诸葛亮)用来报答先帝,忠于陛下的职责所在。

③师者,所以传道受业解惑也。(《师说》)

试译:

答案: 老师,是(可以)依靠(他)来传授道理,教授学业,解答疑难问题的。

3.“如……何”“奈……何”“若……何”

文言文中,“如(若)”“奈”是动词,“何”是疑问代词,这两个词经常连在一起用,组成凝固结构。“如何(若何)”“奈何”,可译为“怎么办”“怎么样”或“为什么”等。如:

①奈何取之尽锱铢,用之如泥沙?(《阿房宫赋》)

试译:

答案: 为什么搜刮财宝时连一分一厘也不放过,挥霍起来却把它当作泥沙一样呢?

如果将“如何”(或“奈何”“若何”)二字拆开,当中夹进名词或代词,就形成表示疑问的凝固格式“如……何”“奈……何”“若……何”,这种格式可译作“对(拿、能)……怎么样(怎么办)”。如:

②以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?(《愚公移山》)

试译:

答案: 以你的能力,连魁父一样的小山丘都不能搬动,像太行、王屋这样的高山,你又能怎么样呢?

③国不堪贰,君将若之何?(《郑伯克段于鄢》)

试译:

答案: 国家不能忍受两属的局面,你将拿他怎么办?

有时,“如何”“若何”又变作“何如”“何若”的形式,可以作为疑问形容词用,译为“怎么样”。如:

④今日之事何如?(《鸿门宴》)

试译:

答案: 今天的事情怎么样?

⑤更若役,复若赋,则何如?(《捕蛇者说》)

试译:

答案: 让他更换你的差事,恢复你的赋税,怎么样?

4.“何以……为”“奚以……为”

文言文中,“何以……为”也是表示疑问的一种格式。其中“何以”的意思是“怎么用得着”,“为”是语气助词。“何以……为”可译为“要(拿、用)……做(干)什么呢”或译为“怎么(为什么)用得着……呢”。如:

①匈奴未灭,何以家为?(《汉书·霍去病传》)

试译:

答案: 匈奴还没有消灭,怎么能考虑自己的家呢?

②何以伐为?(《季氏将伐颛臾》)

试译:

答案: 为什么要讨伐它呢?

③如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?(《鸿门宴》)

试译:

答案: 现在人家正像切肉的刀和砧板,我们是鱼和肉,为什么(还要)告辞呢?

④奚以之九万里而南为?(《逍遥游》)

试译:

答案: 哪用高飞九万里再往南去呢?

5.“何……之有”

“何……之有”式表示反问,是“有何”的倒装。“何”是动词“有”的前置宾语,“之”是助词,宾语前置的标志。“何……之有”可译为“有什么……呢”或“有什么……的呢”。如:

①姜氏何厌之有?(《郑伯克段于鄢》)

试译:

答案: 姜氏的欲望哪里有尽头?

②孔子云:“何陋之有?”(《陋室铭》)

试译:

答案: 孔子说:“有什么简陋的呢?”

有时,在“何……之有”的压缩式“何有”的前边加“于”字,或在后边加“于”字,形成“于……何有”或“何有于……”的形式,这两种形式所表示的意义基本相同,都可译为“对于……来说,又有什么……呢?”如:

③子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉?”(《论语·述而》)

试译:

答案: 孔子说:“默默地记住(所学的知识),学习不觉得厌烦,教人不知道疲倦,这对我能有什么困难呢?”

6.“不亦……乎”“岂(其)……哉(乎)”“盍……乎”

①范氏富,盍已乎?

试译:

答案: 范家富贵,何不取消这门亲事呢?或:范家富贵,为什么不停止婚事呢?

②人各有志,吾岂以利禄易之哉?

试译:

答案: 各人有各人的志向,我哪能因为利禄改变它呢?

“不亦……乎”是古代一种比较委婉的反问(含有探问)句式。句式中的“亦”字是副词,可译为“也”;“乎”字是疑问语气词,可译作“吗”。可以用现代汉语“不也……吗”或“岂不也是……吗”对译。如:

③子曰:“学而时习之,不亦说乎?”(《论语·学而》)

试译:

答案: 孔子说:“学过的内容要经常练习,不也是一件很愉快的事吗?”

④而彭祖乃今以久特闻,众人匹之,不亦悲乎?(《逍遥游》)

试译:

答案: 可是彭祖到如今还是以年寿长久而闻名于世,人们与他攀比,岂不可悲可叹吗?

7.“无(毋)乃……乎(与、欤)”

“无乃……乎”是表示一种委婉商量的疑问语气,对某种情况加以测度。句式中的“无”为副词,表示的意义相当于“非”;“乃”字,无实际意义,只起调节音节的作用。“无乃”,表示“不是”的意思,与疑问语气词“乎”相呼应,可译为“恐怕(只怕、大概)……吧”。如:

①无乃尔是过与?(《季氏将伐颛臾》)

试译:

答案: 恐怕该责备你吧?

②今欲降之而反戮其使,无乃不可乎?

试译:

答案: 现在想让他投降却反倒杀他的使者,恐怕不可以吧?

8.“得无(微、非)……乎(耶)”

“得无……乎”是一种表示疑问的固定格式,译为“能不……吗”或“能没有……吗”。如:

①览物之情,得无异乎?(《岳阳楼记》)

试译:

答案: 看了自然景物而触发的感情,怎能不有所不同呢?

然而,当“得无……乎”用于表示猜想性、推测性的疑问时,可译为“该不会(莫非、只怕、恐怕)(是)……吧”。如:

②成反复自念,得无教我猎虫所耶?(《促织》)

试译:

答案: 成反复自言自语,(这画)莫不是向我暗示捕捉蟋蟀的地方吗?

9.“孰”“……孰与……”

“孰”字,作疑问代词指代人时,可译作“谁”,指代事物时,可译为“哪”或“哪个”。如:

①孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎?(《捕蛇者说》)

试译:

答案: 谁知道搜刮老百姓的毒害有比这毒蛇更厉害的呢!

②人非生而知之者,孰能无惑?(《师说》)

试译:

答案: 人不是生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑?

③是可忍也,孰不可忍也?(《论语·八佾》)

试译:

答案: 如果这件事情能容忍,那还有哪件事情不能容忍?

另一种用法是,“孰”字之前如有先行词,即表示人或事物的词语,而这个先行词是表示“孰”字所代的范围的,这时,“孰”字就有从中“选择其一”的意思,相当于现代汉语中的“哪一个”或“哪一件”。如:

④吾与徐公孰美?(《邹忌讽齐王纳谏》)

试译:

答案: 我和徐公谁美?

“孰与”两词连用,就不是表示抉择,而在于表示比较,并成为固定格式。如:

⑤沛公曰:“孰与君少长?”(《鸿门宴》)

试译:

答案: 刘邦说:“他和你年龄谁大谁小?”

⑥谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”(《邹忌讽齐王纳谏》)

试译:

答案: 对他的妻子说:“我和城北徐公相比,谁更美?”

“孰与”若用在名词或代词前,则表示在比较中询问,译为“……比……怎么样”或“……跟(与)……比谁(哪一个)……”;用在动词前,则表示在比较中反问,意在肯定后者,译为“……哪里比得上……”或“……怎比得上……”“……怎如……”。如:

⑦公之视廉将军孰与秦王?(《廉颇蔺相如列传》)

试译:

答案: 您认为廉颇将军和秦王谁更厉害?

10.“与其……孰若(岂若)……”

“与其……孰若……”和“与其……岂若……”是表示在反问中有比较而抉择(肯定)其中之一的两种凝固结构,可译为“与其……不如……”或“与其……怎么赶得上……”。如:

与其杀是童,孰若卖之?与其卖而分,孰若吾得专焉?(《童区寄传》)

试译:

答案: 与其杀掉这个孩子,哪比得上卖掉他?与其卖出去两人平分货款,哪比得上我一个人独吞?

有时,“与其”不出现,单用“孰若”。

11.“……有(无)以……”

“……有(无)以……”中的“有”“无”都是动词(谓语),“以”字用于另一动词或形容词(谓语)与“有”“无”之间,表示关联,可译作“(没有)用来(拿来)”“来”等。如:

①不积小流,无以成江海。(《劝学》)

试译:

答案: 不积累细小的水流,无法汇聚成江海。

②项王未有以应。(《鸿门宴》)

试译:

答案: 项王没有什么话可回答。

③今之朝臣无以易薛季昶。

试译:

答案: 如今的朝臣当中,没有用来取代薛季昶的人。

“足以”连用,形成了固定格式,意义与“有以”“无以”相近,相当于“能够拿来”或“足够拿来”的意思。如:

④料大王士卒足以当项王乎?(《鸿门宴》)

试译:

答案: 您(指沛公)觉得大王您的士兵勇士足够来比得上项王么?

12.“……有所(无所)……”

“……有所(无所)……”是文言中常见的格式,“所”字,经常用于动词、主谓词组的谓语动词之前,组成“所……”词组,也叫做“所”字结构,具有名词性,经常用在动词“有”或“无”之后,可译为“……有(没有)什么……”。如:

吾入关,秋毫不敢有所近。(《鸿门宴》)

试译:

答案: 我进入关中,极小的财物都不敢沾染。

13.“……之谓也”“其……之谓(也、矣、乎)”

文言文中,尤其是议论文,常出现“……之谓也”“其……之谓也”“其……之谓矣”“其……之谓乎”的格式。它往往是作者先提出一句名言或一个典故,然后来判断前文讲的道理或现实的人或事。

“……之谓也”是总结性判断的基本形式。“之”是动词“谓”的宾语前置的标志,这种形式可译为“说的就是……啊”或“这就叫……啊”。如:

①闻道百,以为莫己若者,我之谓也。(《庄子·秋水》)

试译:

答案: 听说了许多道理后,就以为没有人比得上自己了,说的就是我这样的人啊!

②诗曰:“孝子不匮,永锡尔类。”其是之谓乎?(《郑伯克段于鄢》)

试译:

答案: 《诗经》说:“孝子不断推行孝道,永远能感化你的同类。”大概说的是颍考叔这类人(情况)吧?

22.指出下列文言句式或固定结构的特点。

(1)匪女之为美( )

(2)俟我于城隅( )

(3)秋以为期( )

(4)恐年岁之不吾与( )

(5)肇锡余以嘉名( )

(6)非为织作迟,君家妇难为( )

(7)为仲卿母所遣( )

(8)但闻悲鸟号古木( )

(9)嗟尔远道之人胡为乎来哉( )

(10)故国神游,多情应笑我,早生华发( )

答案: (1)判断句(否定) (2)介词短语后置句 (3)宾语前置 (4)宾语前置 (5)介词短语后置句 (6)判断句 (7)被动句 (8)省略句,“号”后省“于” (9)宾语前置 (10)倒装句

23.教材文言句式回扣:判断下列句子是什么句式。

(1)无乃尔是过与 ( )

(2)蚓无爪牙之利,筋骨之强( )

(3)谪戍之众,非抗于九国之师也( )

(4)师者,所以传道受业解惑也( )

(5)句读之不知,惑之不解( )

(6)为仲卿母所遣( )

(7)故国神游,多情应笑我,早生华发( )

(8)秦人不暇自哀 ( )

(9)与使吾先死也,无宁汝先吾而死( )

(10)奚以之九万里而南为( )

答案: (1)宾语前置句,固定结构,无乃……与,表推测 (2)定语后置句 (3)介词短语后置句 (4)判断句 (5)宾语前置句 (6)被动句 (7)主谓倒装 (8)宾语前置句,否定句中的代词宾语“自”前置 (9)固定结构,与使……无宁……,与其……不如…… (10)固定结构,奚以……为,表反问

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

掌握常见8类文言句式

常见文言句式主要有:判断句、被动句、倒装句、省略句、固定句式等。我们谈论文言文的句式,是相对于现代汉语而言的,在古代实际是一种正常的句式,这些句式随着语言的发展逐步发生了改变,在现代汉语中却成了变式句或特殊句式。

(一)判断句——理解句意,添加成含“是”句

判断句的形式 例 句

1.“……者,……也。” 文言文判断句最显著的特点就是基本上不用判断词“是”来表示,而往往让名词或名词性短语直接充当谓语,对主语进行判断。其句式有如下几种表示法:

这是文言判断句最常见的形式。主语后用“者”,表示提顿,有舒缓语气的作用,谓语后用“也”结句,对主语加以肯定的判断或解说。如:师者,所以传道受业解惑也。(《师说》)

2.“……,……也。” 判断句中,一般省略“者”,只用“也”表判断。如:项脊轩,旧南阁子也。(《项脊轩志》)

3.“……者,……。” 有的判断句,只在主语后用“者”表示提顿,这种情况不常见。如:四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。(《游褒禅山记》)

4.“……者也。” 在句末连用语气词“者也”,表示加强肯定语气,这时的“者”不表示提顿,只起称代作用。这种判断句,在文言文中也比较常见。如:城北徐公,齐国之美丽者也。(《邹忌讽齐王纳谏》)

5.无标志判断句。 文言文中的判断句有的没有任何标志,直接由名词对名词作出判断。如:刘备天下枭雄。(《赤壁之战》)

另外,在文言文中有时为了加强判断的语气,往往在动词谓语前加副词“乃、必、亦、即、诚、皆、则”等。对否定判断,同学们常易忽略,因此要特别注意。如: 当立者乃公子扶苏。(《陈涉世家》)

此则岳阳楼之大观也。(《岳阳楼记》)

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。(《六国论》)

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也……(《得道多助,失道寡助》)

4.翻译下面文段中画线的句子。

宋陈谏议家有劣马,性暴,不可驭,蹄啮伤人多矣。一日,谏议入厩,不见是马,因诘仆:“彼马何以不见?”仆言为陈尧咨售之贾人矣。尧咨者,陈之子也。谏议遽招子,曰:“汝为贵臣,家中左右尚不能制,贾人安能蓄之?是移祸于人也!”急命人追贾人取马,而偿其直。戒仆养之终老。时人称陈谏议有古仁人之风。

(1)仆言为陈尧咨售之贾人矣。尧咨者,陈之子也。

译文:

(2)汝为贵臣,家中左右尚不能制,贾人安能蓄之?是移祸于人也!

译文:

答案: (1)仆人说是陈尧咨把马卖给商人了。陈尧咨是陈谏议的儿子。

(2)你是朝中重臣,家里没有一人能制服这匹马,商人又怎么能养它呢?你这是把祸害转嫁给别人啊!

[参考译文]

宋人陈谏议家里有一匹劣马,性情暴躁,不能驾驭,踢伤咬伤了很多人。一天,他走进马棚,没看到这匹马,于是责问仆人:“那匹马怎么不见了?”仆人说是陈尧咨把马卖给商人了。陈尧咨是陈谏议的儿子。陈谏议马上召来儿子,说:“你是朝中重臣,家里没有一人能制服这匹马,商人又怎么能养它呢?你这是把祸害转嫁给别人啊!”(陈尧咨)赶紧命人去追商人牵回马,并把买马的钱退给商人。他告诫仆人把那匹马养到老死。(因此)当时的人们称赞陈谏议有一种古代贤仁之风。

5.翻译下面文段中画线的句子。

晏子至,楚王赐晏子酒,酒酣,吏二缚一人诣王。王曰:“缚者曷为者也?”对曰:“齐人也,坐盗。”王视晏子曰:“齐人固善盗乎?”晏子避席对曰:“婴闻之,橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也。今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶?”

(1)王曰:“缚者曷为者也?”对曰:“齐人也,坐盗。”

译文:

(2)橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也。

译文:

答案: (1)楚王问:“绑着的人是什么人?”(近侍)回答说:“(他)是齐国人,犯了偷窃罪。”

(2)橘子生长在淮河以南就是橘子,生长在淮河以北就变成枳了,只是叶子的形状相像,它们果实的味道不同。这样的原因是什么呢?是水土不同。

[参考译文]

晏子到了,楚王赏赐给晏子酒,酒喝得正高兴的时候,两个官吏绑着一个人走到楚王面前。楚王问:“绑着的人是什么国家的人?”(近侍)回答说:“(他)是齐国人,犯了偷窃罪。”楚王瞟着晏子说:“齐国人本来就善于偷窃吗?”晏子离开座位回答说:“我听说这样的事:橘子生长在淮河以南就是橘子,生长在淮河以北就变成枳了,只是叶子的形状相像,它们果实的味道不同。这样的原因是什么呢?是水土不同。现在老百姓生活在齐国不偷窃,到了楚国就偷窃,莫非楚国的水土使得老百姓善于偷窃吗?”

(二)被动句——看清关键词,译成被动意

被动句的形式 例 句

1.用介词“于”表被动,“于”起介绍引进动作行为的主动者的作用。 如:故内惑于郑袖,外欺于张仪。(《屈原列传》)

这里“惑”“欺”的动作是由“于”后的“郑袖”“张仪”发出来的。

2.在介词“于”或动词前加“受”,形成“受……于……”表被动。 如:吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人。(《赤壁之战》)

3.用“见”“于”“见……于……”表被动。 如:秦城恐不可得,徒见欺。(《廉颇蔺相如列传》)

臣诚恐见欺于王而负赵。(同上)

4.用“为”“为……所……”表被动。 如:吴广素爱人,士卒多为用者。(《陈涉世家》)

为仲卿母所遣。(《孔雀东南飞》)

不者,若属皆且为所虏!(《鸿门宴》)

身死人手,为天下笑。(《阿房宫赋》)

5.用“被”表被动。 如:予犹记周公之被逮,在丁卯三月之望。(《五人墓碑记》)

信而见疑,忠而被谤。(《屈原列传》)

6.动词本身表被动(意念被动)。 如:戍卒叫,函谷举。(《阿房宫赋》)

一夫作难而七庙隳。(《过秦论》)

蔓草犹不可除,况君之宠弟乎?(《郑伯克段于鄢》)

傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中。(《生于忧患,死于安乐》)

6.翻译下面文段中画线的句子。

宋人有耕田者,田中有株,兔走触株,折颈而死,因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。

译文:

答案: 兔子不可能再拾到,农夫自己被宋国人嘲笑。

[参考译文]

宋国有个耕田的农夫。他田中有一段树桩,一只奔跑的兔子撞上了树桩,脖子折断而死。于是,农夫放下锄头,守在树桩旁,希望再次拾到(撞死的)兔子。兔子不可能再拾到,农夫自己却被宋国人嘲笑。

7.翻译下面文段中画线的句子。

(陈)寔在乡闾,平心率物。其有争讼,辄求判正,晓譬曲直,退无怨者。至乃叹曰:“宁为刑罚所加,不为陈君所短。”

译文:

答案: 宁愿被刑罚处治,也不愿被陈寔批评。

[参考译文]

陈寔在乡间,以平和的心对待事物。百姓间出现争执官司时,陈寔判决公正,告诉百姓道理的曲直,百姓回去后没有埋怨的。大家感叹说:“宁愿被刑罚处治,也不愿被陈寔批评。”

8.阅读下文,把画线句子翻译成现代汉语,并指出是何种句式。

①昔者弥子瑕见爱于卫君。卫国之法,窃驾车者罪至刖。既而弥子之母病,人闻,往夜告之,弥子矫驾君车而出。君闻之而贤之曰:“孝哉,为母之故而犯刖罪!”与君游果园,弥子食桃而甘,不尽而奉君。君曰:“爱我哉,忘其口而我!”及弥子色衰而爱弛,得罪于君。君曰: “是尝矫驾吾车,又尝食我以余桃。”②故弥之行未变于初也,前见贤而后获罪者,爱憎之至变也。(《史记·老子韩非子列传》)

①译文:

②译文:

答案: ①从前弥子瑕被卫君宠爱。(被动句)

②所以,弥子的行为和当初相比没有变化,以前被称赞而以后却(因此)获罪的原因,是因为人的爱憎感情发生了极大的变化。(被动句)

(三)省略句——分析上下文,弄清省略意

省略句的形式 例 句

1.省略主语 有承前省、呼应下文省、对话省。文言文中的第三人称代词“之”“其”不能作主语,这也是文言文中主语多省略的原因之一。如:

楚人为食,吴人及之。(楚人)奔,(吴人)食而从之。(楚国人做好饭,吴国人赶上来了。楚国人跑了,吴国人把饭吃了又跟上去追赶)

永州之野产异蛇,(蛇)黑质而白章,(蛇)触草木,(草木)尽死,(蛇)以啮人,(人)无御之者。(《捕蛇者说》)

有时一个复句或一段话中多处省略主语,这些主语并不一致,即所指不是同一对象,在阅读和翻译时要注意。如:

(静女)爱而不见,(静女的男朋友)搔首踟蹰。(《静女》)

2.省略谓语 谓语一般不能省略。但在特定情况下也有承接上文、呼应下文或因对话而省略的。如:

择其善者而从之,(择)其不善者而改之。(《论语》六则)

一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭。(《曹刿论战》)

除臣(为)洗马。(《陈情表》)

3.省略宾语 宾语的省略有两种情况:省略动词的宾语和省略介词的宾语。如:

言未毕,晞再拜曰:“公幸教晞以道,恩甚大,愿奉军以从(公命)。”(《段太尉逸事状》)

竖子不足与(之)谋!(《鸿门宴》)

文言文中,介词“以”“为”“与”的宾语“之”往往承上文省略。理解时要补充出来。

4.省略介词 常见的是省略介词“于”和“以”。如:

至则无可用,放之(于)山下。(《黔之驴》)

项王则受璧,置之(于)座上。(《鸿门宴》)

赐之(以)彘肩。(《鸿门宴》)

5.省略中心词 中心词是在一个词组中被定语状语修饰的词,一般是不能由定语状语来替代省略的。读文言文时,应引起注意,以免造成理解上的障碍。如:

宫中府中(之吏),俱为一体(之吏)。(《出师表》)

故五月渡泸,深入不毛(之地)。(《出师表》)

请在下列句子的横线上补充省略的成分,并指出省略的成分。

9.________见渔人,乃大惊,问________所从来,________具答之,________便要________还家,设酒杀鸡作食,村中闻有此人,咸来问讯。________自云先世避秦时乱,率妻子邑人,来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。( )

答案: 桃源人 渔人 渔人 桃源人 渔人 桃源人(省略主语、宾语)

10.杨子之邻人亡羊,既率其党追怀之,又请杨子之竖(竖:童仆)追之。杨子曰:“嘻!亡一羊,何追者之众?”邻人曰:“多歧路。”既反,________问:“获羊乎?”________曰:“亡之矣。”______曰:“奚亡之?”________曰:“歧路之中又有歧焉,吾不知所之,所以反也。”( )

答案: 杨子 邻人 杨子 邻人(省略主语)

11.翻译下面文中画线的句子。

厉王虐,国人谤王。召公告曰:“民不堪命矣!”王怒,得卫巫,使监谤者。以告,则杀之。国人莫敢言,道路以目。

译文:

答案: 厉王大怒,找来一个卫国的巫师,叫他监视批评的人。根据卫国巫师的报告,来杀掉批评厉王的人。

[参考译文]

周厉王暴虐,京城里的人公开指责厉王。召公告诉厉王说:“老百姓不能忍受政令了。”厉王大怒。找来一个卫国的巫师,叫他监视批评的人。根据卫国巫师的报告,来杀掉批评厉王的人。京城里的人都不敢说话了,路上碰到,互相使个眼色。

12.翻译下面文中画线的句子。

东安一士人善画,作鼠一轴,献之邑令。令初不知爱,漫悬于壁。旦而过之,轴必坠地,屡悬屡坠。令怪之,黎明物色,轴在地而猫蹲其旁。逮举轴,则踉跄逐之。以试群猫,莫不然者。于是始知其画为逼真。

译文:

答案: 等到县令把画拿起来,猫就跳起来追赶那幅鼠画。县令就用这幅画来试许多的猫,没有一只猫不是这样。

[参考译文]

东安有一个读书人善于作画,画了一幅鼠图,送给县令。县令起初不懂得爱惜它,把这幅画随意地挂在墙上。每天早晨经过挂画的地方,那幅画总是落在地上,挂几次落几次。县令对这种情况感到很奇怪,有一天黎明时候,县令发现画落在地上,而有一只猫蹲在画的旁边。等到县令把画拿起来,猫就跳起来追赶那幅鼠画。县令就用这幅画来试许多的猫,没有一只猫不是这样。于是县令才知道这幅画上的老鼠画得逼真。

(四)主谓倒装句——辨明语气,调换主谓

主谓倒装句的形式 例 句

表疑问语气 谁为大王为此计者?(《鸿门宴》)

表感叹语气 甚矣,汝之不惠!(《愚公移山》)

称心快意,几家能彀?(《与妻书》)

13.阅读下面的文言文,翻译画线的句子。

昔者文王侵孟、克莒、举酆,三举事而纣恶之。文王乃惧,请入洛西之地、赤壤之国,方千里,以解炮烙之刑,天下皆说。仲尼闻之曰:“仁哉文王!轻千里之国而请解炮烙之刑。智哉文王!出千里之地而得天下之心。”(节选自《韩非子·难二》)

仁哉文王!轻千里之国而请解炮烙之刑。智哉文王!出千里之地而得天下之心。

译文:

答案: 文王真仁慈啊!不看重方圆千里的土地而请求废除炮烙之刑。文王真聪明啊!献出方圆千里的土地而得到天下的人心。

14.翻译下面文中画线的句子。

晏子治东阿三年,景公召而数之曰:“吾以子为可,而使治东阿,今子治而乱。子退而自察也,寡人将加大诛于子。”晏子对曰:“臣请改道易行而治东阿,三年不治,臣请死之。”景公许之。于是明年上计,景公迎而贺之曰:“甚善矣,子之治东阿也!”晏子对曰:“前臣之治东阿也,属托不行,货赂不至;陂池之鱼,以利贫民。当此之时,民无饥者,而君反以罪臣。今臣之治东阿也,属托行,货赂至,并会赋敛,仓库少内。陂池之鱼,入于权家,当此之时,饥者过半矣,君乃反迎而贺。臣愚,不能复治东阿,愿乞骸骨,避贤者之路。”再拜。景公乃下席而谢之曰:“子复治东阿。东阿者,子之东阿也。寡人不复与焉。”

(1)甚善矣,子之治东阿也!

译文:

(2)臣愚,不能复治东阿,愿乞骸骨,避贤者之路。

译文:

答案: (1)您治理东阿很好啊!

(2)臣我很愚蠢,不能再去治理东阿了,希望能让我告老还乡,给有才能的人让路。

(五)宾语前置句——判定形式,把宾语调到动词后

宾语前置句的形式 例 句

1.疑问句中,疑问代词作宾语,宾语前置。 微斯人,吾谁与归?(《岳阳楼记》)

而彼且奚适也?(《逍遥游》)

不然,籍何以至此?(《鸿门宴》)

作宾语的疑问代词有“谁、何、孰、奚、曷、胡、恶、安、焉”等。

值得注意的是,介词“以”的宾语比较活跃,即使不是疑问代词,也可以前置。如:

余是以记之,以俟夫观人风者得焉。(《捕蛇者说》)

其中的“是”是一般代词,但也前置了。

注意:这类句子,介词的宾语也是前置的。

2.否定句中,代词作宾语,宾语前置。 这类句子有两点要注意:

一是否定句(一般句中必须有“不”“未”“毋”“无”“莫”等否定词),二是代词作宾语。如:

恐年岁之不吾与。(《离骚》)

未之有也。(《孟子》)

正常语序应该是“恐年岁之不与吾”“未有之也”。

3.用“之”或“是”把宾语提到动词前,以突出强调宾语。 这时的“之”“是”只是宾语前置的标志,没有什么实在意义。如:

句读之不知,惑之不解。(《师说》)

无乃尔是过与。(《季氏将伐颛臾》)

有时,还可以在前置的宾语前加上一个范围副词“唯(惟)”,构成“唯(惟)……是(之为)……”的格式。如:

惟弈秋之为听。(《弈秋》)

唯利是图。唯命是从。

4.方位词作宾语时,有时也前置。 如:项王、项伯东向坐,亚父南向坐。(《鸿门宴》)

例句意思是“项王、项伯面向东边坐,亚父面向南边坐”。

5.文言文中,“自”作宾语时常常置于动词之前。 如:秦人不暇自哀。(《阿房宫赋》)

忌不自信。(《邹忌讽齐王纳谏》)

15.请翻译下面的文言句子,并指出宾语前置的条件。

(1)大王来何操?(《鸿门宴》)

译文:

条件:

答案: 大王来时拿什么礼物?

条件:疑问句中,宾语是疑问代词,宾语前置。

(2)沛公安在?(《鸿门宴》)

译文:

条件:

答案: 沛公在哪里?

条件: 疑问句中,宾语是疑问代词,宾语前置。

(3)孔子云:“何陋之有?”

译文:

条件:

答案: 孔子说:“有什么简陋的?”

条件:“之”作为提宾的标志。

(4)譬若以肉投馁虎,何功之有哉!

译文:

条件:

答案: 好像把肉投给饥饿的老虎,有什么功劳!

条件:“之”作为提宾的标志。

(5)句读之不知,惑之不解。

译文:

条件:

答案: 不理解句读,不能解决疑惑。

条件:“之”作为提宾的标志。

(6)去我三十里,惟命是听。

译文:

条件:

答案: 离开我三十里,只听从命令。

条件:“是”作为提宾的标志。

(7)古之人不余欺也。

译文:

条件:

答案: 古代人没有欺骗我。

条件:否定句中,宾语是代词 ,宾语前置。

16.翻译下面文中画线的句子。

曾子衣敝衣以耕。鲁君使人往致邑(给一座城)焉,曰:“请以此修衣。”曾子不受。反,复往,又不受。使者曰“先生非求于人,人而献之,奚为不受?”曾子曰:“臣闻之,受人者畏人,予人者骄人。纵子有赐,不我骄也,我能勿畏乎?”终不受。孔子闻之,曰:“参之言足以全其节也。”

(1)先生非求于人,人而献之,奚为不受?

译文:

(2)臣闻之,受人者畏人,予人者骄人。纵子有赐,不我骄也,我能勿畏乎?

译文:

答案: (1)先生不是向人讨要,而是别人甘愿献给的,为什么不接受?

(2)我听说,接受别人的东西就敬畏别人,给予别人东西的就骄傲地待人。即使国君对我有了赏赐以后,不傲视我,但我能不畏惧吗?

(六)定语后置句——细察标志,调好语序

定语后置句的形式 例 句

1.定语放在中心词后,用“者”字结尾,组成“中心词+定语+者”的格式。 例如:邠人偷嗜暴恶者,率以货窜名军伍中。(《段太尉逸事状》)

遂率子孙荷担者三夫。(《愚公移山》)

其故人尝与佣耕者闻之。(《陈涉世家》)

例中“邠人偷嗜暴恶者”即“偷嗜暴恶之邠人”。余例类推。

2.在中心词和后置定语中间加“之”字,组成“中心词+之+定语”的格式,表示定语后置。 蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉。(《劝学》)

居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。(《岳阳楼记》)

例句中的中心词分别是“爪牙”“筋骨”“庙堂”“江湖”,后置定语分别是“利”“强”“高”“远”,四个“之”是定语后置句的标志,无实在意义。

3.在中心词和后置定语中间加“而”字,再用“者”字结尾,组成“中心词+而+定语+者”的格式。 此四者,天下之穷民而无告者。(《孟子·梁惠王下》)

缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人欤?(《五人墓碑记》)

4.数量词作定语的后置。构成“中心词+数量词(定语)”的格式。 马之千里者,一食或尽粟一石。(《马说》)

我持白璧一双,欲献项王;玉斗一双,欲与亚父。(《鸿门宴》)

17.下列各组中不含定语后置的一项是( )

A.疆土之新辟者,移民以居之。

B.客之美我者,欲有求于我也。

C.太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。

D.今战士还者及关羽水军精甲万人。

B

18.翻译下面句子,并指出它的形式。(①中心词+之+定语+者;②中心词+而+定语+者;③中心词+之+定语)

(1)村中少年好事者驯养一虫。

译文:

形式:

答案: 村中一个多事的少年驯养了一只虫。

形式:中心词+定语+者

(2)客有吹洞箫者,倚歌而和之。

译文:

形式:

答案: 有一个吹洞箫的客人,随着歌声而相和伴奏。

形式:中心词+定语+者

(3)缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人欤?

译文:

形式:

答案: 能不改变自己志向的官员,全国这样大的地方,有几个人呢?

形式:中心词+而+定语+者

(4)蚓无爪牙之利,筋骨之强。

译文:

形式:

答案: 蚯蚓没有锋利的爪牙,强健的筋骨。

形式:中心词+之+定语

(5)石之铿然有声者,所在皆是也。

译文:

形式:

答案: 铿然有声音的石头,到处都是。

形式:中心词+之+定语+者

19.翻译下面文中画线的句子。

淮阴屠中少年有侮信者,曰:“若虽长大,好带刀剑,中情怯耳。”众辱之曰:“信能死,刺我;不能死,出我袴下。”于是信孰视之,俛出袴下,蒲伏。一市人皆笑信,以为怯。

译文:

答案: 淮阴屠宰场里有侮辱韩信的年青人,对韩信说:“你即使长得高高大大,喜欢佩带刀剑,内心还是胆怯的。”

[参考译文]

淮阴屠宰场里有侮辱韩信的年青人,对韩信说:“你即使长得高高大大,喜欢佩带刀剑,内心还是胆怯的。”他当众侮辱韩信说:“韩信如果不怕死,用刀刺我;如果怕死,从我裤裆下钻过去。”于是韩信仔细看着他,俯下身子从他裤裆下匍匐钻过去。整个市场中的人都嘲笑韩信,认为他是胆怯的。

(七)状语后置句——分析句子结构,调好语序

状语后置句的形式 例 句

1.用介词“于”组成的介宾短语在文言文中大都处在补语的位置,译成现代汉语时,除少数仍作补语外,大多数都要移到动词前作状语。 青,取之于蓝,而青于蓝。(《劝学》)

文采不表于后世。(《报任安书》)

2.介词“以”组成的介宾短语,在翻译时,一般都作状语。 具告以事。(《鸿门宴》)

为坛而盟,祭以尉首。(《陈涉世家》)

“具告以事”即“以事具告”。这种句子往往是承前省略了动词宾语,实际就是“以事具告(之)”。

3.“乎”作介词时相当于“于”,与其构成的介词短语后置。 介词“乎”组成的介宾短语在补语位置时,在翻译时,可视情况而定其成分。如:

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之。(《师说》)

句子中的“生乎吾前”既可译为“在我的前面出生”,作状语,又可译为“生在我的前面”,作补语,一般来说仍作补语,而“固先乎吾”的“乎吾”则一定要译作状语。

20.翻译下列状语后置句。

(1)月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。

译文:

答案: 月亮从东山的上面升起,在斗牛之间徘徊。

(2)州司临门,急于星火。

译文:

答案: 州官登门,催促之心比星火还急。

(3)颁白者不负戴于道路矣。

译文:

答案: 头发花白的老人不会背着或头顶着重物在路上走了。

21.阅读下面的文言文,找出文中的介词结构后置句和宾语前置句,并将句子译成现代汉语。

师旷琴撞晋平公

晋平公与群臣饮,饮酣,乃喟然叹曰:“莫乐为人君!惟其言而莫之违。”师旷(晋国乐师,目盲,善弹琴)侍坐于前,援琴撞之,公披衽而避,琴坏于壁。公曰:“太师谁撞?”师旷曰:“今者有小人言于侧者,故撞之。”公曰:“寡人也。”师旷曰:“哑!是非君人者之言也。”左右请除之,公曰:“释之,以为寡人戒。”

(1)写出短文中的介词结构后置句,并翻译。

答案: ①师旷侍坐于前,援琴撞之。

译文:师旷正在旁边陪坐,(听了这话)便拿起琴朝他撞去。

②公披衽而避,琴坏于壁。

译文:晋平公连忙收起衣襟躲让, 琴在墙壁上撞坏了。

③今者有小人言于侧者,故撞之。

译文:刚才有个小人在旁边胡说八道,所以撞他。

(2)写出短文的两个宾语前置句,并翻译。

答案: ①莫乐为人君!惟其言而莫之违。

译文:没有比做君主更快乐的事了!只有他的话没有人敢违抗。

②公曰:“太师谁撞?”

译文:晋平公说:“太师, 您撞谁呀?”

(八)常见固定格式——熟记格式,固定翻译

固定格式也叫固定结构、凝固结构。它的语法特点就是由一些不同词性的词凝结在一起,固定成为一种句法格式,表达一种新的语法意义,约定俗成,经久不变。

按表达语气的种类分为四种:

陈述语气 有以、无以、有所、无所、比及、以为、以……为 有……用来、没有……用来、有……的、没有……的、等到……的时候、把……当作

疑问语气 奈何、何如、如(奈)……何、得无……乎、孰与、孰若 怎么办、怎么样、把……怎么样、大概……吧(恐怕……吧)、跟……相比……

感叹语气 何其、一何、何……之 多么、何等、怎么……这样啊

反问语气 无乃……乎、不亦……乎、得无……乎、何……为 恐怕、只怕、不是……吗、难道……吗、为什么……呢

下面分别介绍几种在高考中经常考到的固定结构。

1.“以为”“以……为”

“以为”,可以作为一个双音节词,和现代汉语的动词“以为”“认为”相当。如:

①而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。(《石钟山记》)

试译:

答案: (知识)浅薄的人,却用斧头去敲击(湖岸边水下有空穴的石头)去考证石钟山得名的原由,自以为得到了实际的根据。

②自以为关中之固,金城千里,子孙帝王万世之业也。(《过秦论》)

试译:

答案: 秦始皇的心中认为关中这样坚固,像是千里的铜墙铁壁,真是子子孙孙称帝称王的万世不朽的基业。

更多的场合,“以为”是“以……为……”的紧缩,常见的有如下两种情况:

(1)在“……以为……”“以……为……”句式中,“以”是介词,组成介词结构,作动词“为”的状语,此时的“……以为……”“以……为……”相当于“用……做……”或“把……当作……”。如:

③虎视之,庞然大物也,以为神。(《黔之驴》)

试译:

答案: 老虎看到它是个形体高大、强壮的家伙,就把它当成神奇的东西了。

④夫以铜为鉴,可正衣冠。(《新唐书·魏徵传》)

试译:

答案: 用铜做镜子,可以整理好一个人的穿戴。

(2)在“……以(之)为……”“以……为……”句式中,“以”是动词,“认为”的意思;“……为……”是主谓词组,作“以”的宾语。这种句式,相当于“认为(觉得)……怎么样”或“认为(觉得)……是……”。如:

⑤(满座宾客)以为妙绝。(《口技》)

试译:

答案: 满座宾客都觉得好极了。

注意:“以为妙绝”,即“以(之)为妙绝”,原句省略“以”的宾语“之”。

2.“所以”

在文言文里,“所以”是两个词,其中,“所”是特殊指示代词,作介词“以”的前置宾语,表示动作行为的手段、方式、工具或产生的原因。由于介词“以”具有表原因、凭借等功能,因此,“所以”这个凝固结构大致有两种情形:

(1)“以”字当“因为”讲,“所以”相当于“……的原因”“……的缘故”,用来表示原因。如:

①亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也。(《出师表》)

试译:

答案: 亲近贤臣,远避小人,这是汉朝前期所以能够兴盛的原因。

(2)“以”字当“拿”“用”或“凭借”讲,“所以”相当于“……的办法”或“用来……的”,用来表示手段、方法、根据、工具等。如:

②此臣所以报先帝,而忠陛下之职分也。(《出师表》)

试译:

答案: 这就是臣(诸葛亮)用来报答先帝,忠于陛下的职责所在。

③师者,所以传道受业解惑也。(《师说》)

试译:

答案: 老师,是(可以)依靠(他)来传授道理,教授学业,解答疑难问题的。

3.“如……何”“奈……何”“若……何”

文言文中,“如(若)”“奈”是动词,“何”是疑问代词,这两个词经常连在一起用,组成凝固结构。“如何(若何)”“奈何”,可译为“怎么办”“怎么样”或“为什么”等。如:

①奈何取之尽锱铢,用之如泥沙?(《阿房宫赋》)

试译:

答案: 为什么搜刮财宝时连一分一厘也不放过,挥霍起来却把它当作泥沙一样呢?

如果将“如何”(或“奈何”“若何”)二字拆开,当中夹进名词或代词,就形成表示疑问的凝固格式“如……何”“奈……何”“若……何”,这种格式可译作“对(拿、能)……怎么样(怎么办)”。如:

②以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?(《愚公移山》)

试译:

答案: 以你的能力,连魁父一样的小山丘都不能搬动,像太行、王屋这样的高山,你又能怎么样呢?

③国不堪贰,君将若之何?(《郑伯克段于鄢》)

试译:

答案: 国家不能忍受两属的局面,你将拿他怎么办?

有时,“如何”“若何”又变作“何如”“何若”的形式,可以作为疑问形容词用,译为“怎么样”。如:

④今日之事何如?(《鸿门宴》)

试译:

答案: 今天的事情怎么样?

⑤更若役,复若赋,则何如?(《捕蛇者说》)

试译:

答案: 让他更换你的差事,恢复你的赋税,怎么样?

4.“何以……为”“奚以……为”

文言文中,“何以……为”也是表示疑问的一种格式。其中“何以”的意思是“怎么用得着”,“为”是语气助词。“何以……为”可译为“要(拿、用)……做(干)什么呢”或译为“怎么(为什么)用得着……呢”。如:

①匈奴未灭,何以家为?(《汉书·霍去病传》)

试译:

答案: 匈奴还没有消灭,怎么能考虑自己的家呢?

②何以伐为?(《季氏将伐颛臾》)

试译:

答案: 为什么要讨伐它呢?

③如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?(《鸿门宴》)

试译:

答案: 现在人家正像切肉的刀和砧板,我们是鱼和肉,为什么(还要)告辞呢?

④奚以之九万里而南为?(《逍遥游》)

试译:

答案: 哪用高飞九万里再往南去呢?

5.“何……之有”

“何……之有”式表示反问,是“有何”的倒装。“何”是动词“有”的前置宾语,“之”是助词,宾语前置的标志。“何……之有”可译为“有什么……呢”或“有什么……的呢”。如:

①姜氏何厌之有?(《郑伯克段于鄢》)

试译:

答案: 姜氏的欲望哪里有尽头?

②孔子云:“何陋之有?”(《陋室铭》)

试译:

答案: 孔子说:“有什么简陋的呢?”

有时,在“何……之有”的压缩式“何有”的前边加“于”字,或在后边加“于”字,形成“于……何有”或“何有于……”的形式,这两种形式所表示的意义基本相同,都可译为“对于……来说,又有什么……呢?”如:

③子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉?”(《论语·述而》)

试译:

答案: 孔子说:“默默地记住(所学的知识),学习不觉得厌烦,教人不知道疲倦,这对我能有什么困难呢?”

6.“不亦……乎”“岂(其)……哉(乎)”“盍……乎”

①范氏富,盍已乎?

试译:

答案: 范家富贵,何不取消这门亲事呢?或:范家富贵,为什么不停止婚事呢?

②人各有志,吾岂以利禄易之哉?

试译:

答案: 各人有各人的志向,我哪能因为利禄改变它呢?

“不亦……乎”是古代一种比较委婉的反问(含有探问)句式。句式中的“亦”字是副词,可译为“也”;“乎”字是疑问语气词,可译作“吗”。可以用现代汉语“不也……吗”或“岂不也是……吗”对译。如:

③子曰:“学而时习之,不亦说乎?”(《论语·学而》)

试译:

答案: 孔子说:“学过的内容要经常练习,不也是一件很愉快的事吗?”

④而彭祖乃今以久特闻,众人匹之,不亦悲乎?(《逍遥游》)

试译:

答案: 可是彭祖到如今还是以年寿长久而闻名于世,人们与他攀比,岂不可悲可叹吗?

7.“无(毋)乃……乎(与、欤)”

“无乃……乎”是表示一种委婉商量的疑问语气,对某种情况加以测度。句式中的“无”为副词,表示的意义相当于“非”;“乃”字,无实际意义,只起调节音节的作用。“无乃”,表示“不是”的意思,与疑问语气词“乎”相呼应,可译为“恐怕(只怕、大概)……吧”。如:

①无乃尔是过与?(《季氏将伐颛臾》)

试译:

答案: 恐怕该责备你吧?

②今欲降之而反戮其使,无乃不可乎?

试译:

答案: 现在想让他投降却反倒杀他的使者,恐怕不可以吧?

8.“得无(微、非)……乎(耶)”

“得无……乎”是一种表示疑问的固定格式,译为“能不……吗”或“能没有……吗”。如:

①览物之情,得无异乎?(《岳阳楼记》)

试译:

答案: 看了自然景物而触发的感情,怎能不有所不同呢?

然而,当“得无……乎”用于表示猜想性、推测性的疑问时,可译为“该不会(莫非、只怕、恐怕)(是)……吧”。如:

②成反复自念,得无教我猎虫所耶?(《促织》)

试译:

答案: 成反复自言自语,(这画)莫不是向我暗示捕捉蟋蟀的地方吗?

9.“孰”“……孰与……”

“孰”字,作疑问代词指代人时,可译作“谁”,指代事物时,可译为“哪”或“哪个”。如:

①孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎?(《捕蛇者说》)

试译:

答案: 谁知道搜刮老百姓的毒害有比这毒蛇更厉害的呢!

②人非生而知之者,孰能无惑?(《师说》)

试译:

答案: 人不是生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑?

③是可忍也,孰不可忍也?(《论语·八佾》)

试译:

答案: 如果这件事情能容忍,那还有哪件事情不能容忍?

另一种用法是,“孰”字之前如有先行词,即表示人或事物的词语,而这个先行词是表示“孰”字所代的范围的,这时,“孰”字就有从中“选择其一”的意思,相当于现代汉语中的“哪一个”或“哪一件”。如:

④吾与徐公孰美?(《邹忌讽齐王纳谏》)

试译:

答案: 我和徐公谁美?

“孰与”两词连用,就不是表示抉择,而在于表示比较,并成为固定格式。如:

⑤沛公曰:“孰与君少长?”(《鸿门宴》)

试译:

答案: 刘邦说:“他和你年龄谁大谁小?”

⑥谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”(《邹忌讽齐王纳谏》)

试译:

答案: 对他的妻子说:“我和城北徐公相比,谁更美?”

“孰与”若用在名词或代词前,则表示在比较中询问,译为“……比……怎么样”或“……跟(与)……比谁(哪一个)……”;用在动词前,则表示在比较中反问,意在肯定后者,译为“……哪里比得上……”或“……怎比得上……”“……怎如……”。如:

⑦公之视廉将军孰与秦王?(《廉颇蔺相如列传》)

试译:

答案: 您认为廉颇将军和秦王谁更厉害?

10.“与其……孰若(岂若)……”

“与其……孰若……”和“与其……岂若……”是表示在反问中有比较而抉择(肯定)其中之一的两种凝固结构,可译为“与其……不如……”或“与其……怎么赶得上……”。如:

与其杀是童,孰若卖之?与其卖而分,孰若吾得专焉?(《童区寄传》)

试译:

答案: 与其杀掉这个孩子,哪比得上卖掉他?与其卖出去两人平分货款,哪比得上我一个人独吞?

有时,“与其”不出现,单用“孰若”。

11.“……有(无)以……”

“……有(无)以……”中的“有”“无”都是动词(谓语),“以”字用于另一动词或形容词(谓语)与“有”“无”之间,表示关联,可译作“(没有)用来(拿来)”“来”等。如:

①不积小流,无以成江海。(《劝学》)

试译:

答案: 不积累细小的水流,无法汇聚成江海。

②项王未有以应。(《鸿门宴》)

试译:

答案: 项王没有什么话可回答。

③今之朝臣无以易薛季昶。

试译:

答案: 如今的朝臣当中,没有用来取代薛季昶的人。

“足以”连用,形成了固定格式,意义与“有以”“无以”相近,相当于“能够拿来”或“足够拿来”的意思。如:

④料大王士卒足以当项王乎?(《鸿门宴》)

试译:

答案: 您(指沛公)觉得大王您的士兵勇士足够来比得上项王么?

12.“……有所(无所)……”

“……有所(无所)……”是文言中常见的格式,“所”字,经常用于动词、主谓词组的谓语动词之前,组成“所……”词组,也叫做“所”字结构,具有名词性,经常用在动词“有”或“无”之后,可译为“……有(没有)什么……”。如:

吾入关,秋毫不敢有所近。(《鸿门宴》)

试译:

答案: 我进入关中,极小的财物都不敢沾染。

13.“……之谓也”“其……之谓(也、矣、乎)”

文言文中,尤其是议论文,常出现“……之谓也”“其……之谓也”“其……之谓矣”“其……之谓乎”的格式。它往往是作者先提出一句名言或一个典故,然后来判断前文讲的道理或现实的人或事。

“……之谓也”是总结性判断的基本形式。“之”是动词“谓”的宾语前置的标志,这种形式可译为“说的就是……啊”或“这就叫……啊”。如:

①闻道百,以为莫己若者,我之谓也。(《庄子·秋水》)

试译:

答案: 听说了许多道理后,就以为没有人比得上自己了,说的就是我这样的人啊!

②诗曰:“孝子不匮,永锡尔类。”其是之谓乎?(《郑伯克段于鄢》)

试译:

答案: 《诗经》说:“孝子不断推行孝道,永远能感化你的同类。”大概说的是颍考叔这类人(情况)吧?

22.指出下列文言句式或固定结构的特点。

(1)匪女之为美( )

(2)俟我于城隅( )

(3)秋以为期( )

(4)恐年岁之不吾与( )

(5)肇锡余以嘉名( )

(6)非为织作迟,君家妇难为( )

(7)为仲卿母所遣( )

(8)但闻悲鸟号古木( )

(9)嗟尔远道之人胡为乎来哉( )

(10)故国神游,多情应笑我,早生华发( )

答案: (1)判断句(否定) (2)介词短语后置句 (3)宾语前置 (4)宾语前置 (5)介词短语后置句 (6)判断句 (7)被动句 (8)省略句,“号”后省“于” (9)宾语前置 (10)倒装句

23.教材文言句式回扣:判断下列句子是什么句式。

(1)无乃尔是过与 ( )

(2)蚓无爪牙之利,筋骨之强( )

(3)谪戍之众,非抗于九国之师也( )

(4)师者,所以传道受业解惑也( )

(5)句读之不知,惑之不解( )

(6)为仲卿母所遣( )

(7)故国神游,多情应笑我,早生华发( )

(8)秦人不暇自哀 ( )

(9)与使吾先死也,无宁汝先吾而死( )

(10)奚以之九万里而南为( )

答案: (1)宾语前置句,固定结构,无乃……与,表推测 (2)定语后置句 (3)介词短语后置句 (4)判断句 (5)宾语前置句 (6)被动句 (7)主谓倒装 (8)宾语前置句,否定句中的代词宾语“自”前置 (9)固定结构,与使……无宁……,与其……不如…… (10)固定结构,奚以……为,表反问

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

同课章节目录