统编版(部编版)必修 上册第七单元16《赤壁赋》学案

文档属性

| 名称 | 统编版(部编版)必修 上册第七单元16《赤壁赋》学案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 734.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-18 21:43:39 | ||

图片预览

文档简介

《赤壁赋》

《赤壁赋》(上)

一、重点

1. 了解作者苏轼,流畅地翻译全文,掌握相关的文言现象。

2. 通过讨论,品味、鉴赏课文的主旨和精美的语言。

3. 感悟作者在写景状物中情感的变化,理解作者复杂的思想感情的成因。

二、难点

1. 诵读并背诵全文,积累文言词语。

2. 体会文章景、情、理交融的特点,及通过主客问答手法所表现的旷达的情怀。

一、整体感知

1. 关于作者:

苏轼,字子瞻,别号东坡居士,北宋眉山人,唐宋散文八大家之一。政治上比较保守,他反对王安石变法,后又与保守派意见上有分歧,故政治上很不得意,多次被贬官,一直贬到荒远的琼州。他在当地方官时,做过不少有利人民的事情。

苏轼在诗、词、散文、书法、绘画、音乐等方面均有很高造诣。特别是其散文汪洋恣肆,挥洒自如,在艺术风格上变化跌宕,波澜层出,使文章达到景与事,情与理的相互融合,浑然一体。他的《前赤壁赋》也具有其散文的艺术特色,为千古传诵的名篇佳作之一。

2. 关于文体:赋是我国古代一种文体,兼具诗歌和散文的特点。其特点是“铺采摛文,体物写志”。

3. 写作背景

宋神宗元丰二年(1079),苏轼因反对王安石新法,被贬到黄州(今湖北省黄冈县)任团练副使。三年后,他曾两次游览黄州城外的赤壁(也叫赤鼻矶),写下了著名的词《念奴娇·赤壁怀古》及两篇赋,即《前赤壁赋》和《后赤壁赋》。作者借黄州赤壁之名驰骋想象,吊古抒怀。

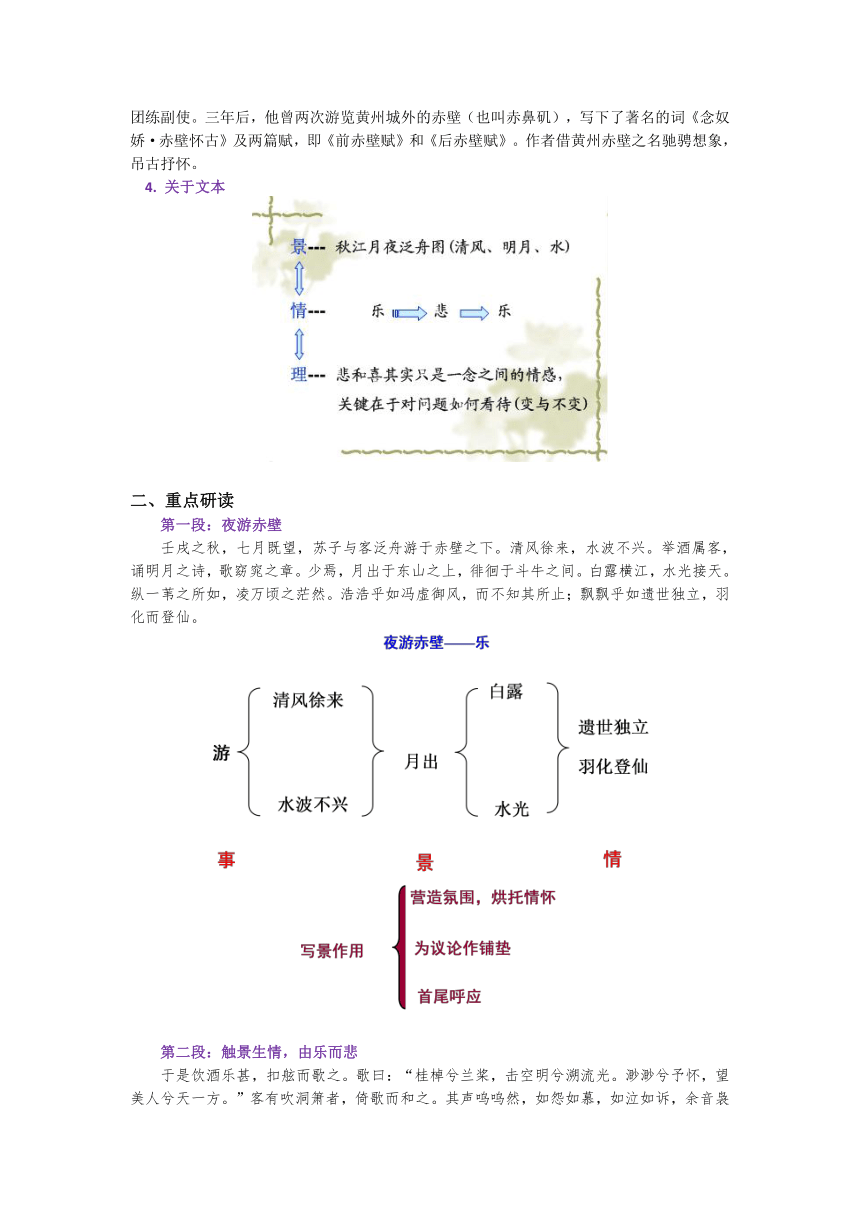

4. 关于文本

二、重点研读

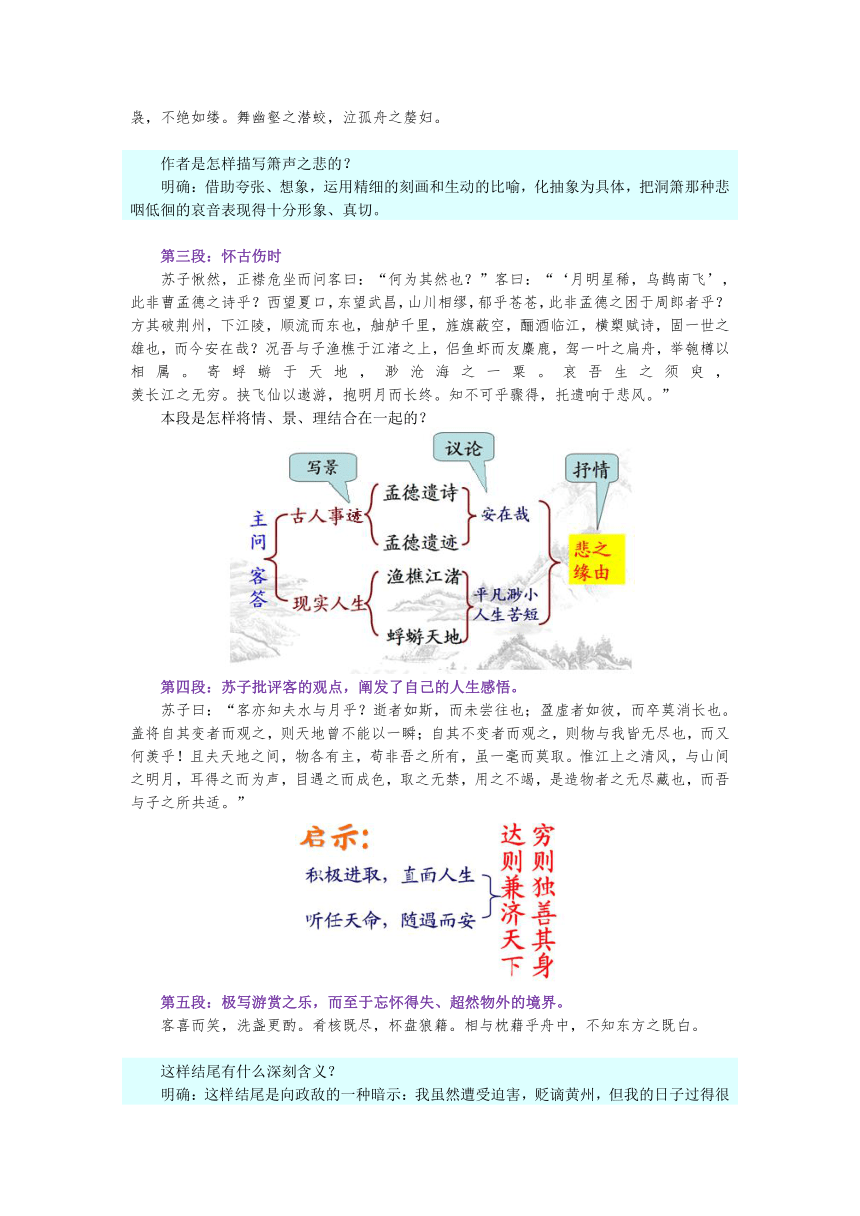

第一段:夜游赤壁

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

第二段:触景生情,由乐而悲

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

作者是怎样描写箫声之悲的?

明确:借助夸张、想象,运用精细的刻画和生动的比喻,化抽象为具体,把洞箫那种悲咽低徊的哀音表现得十分形象、真切。

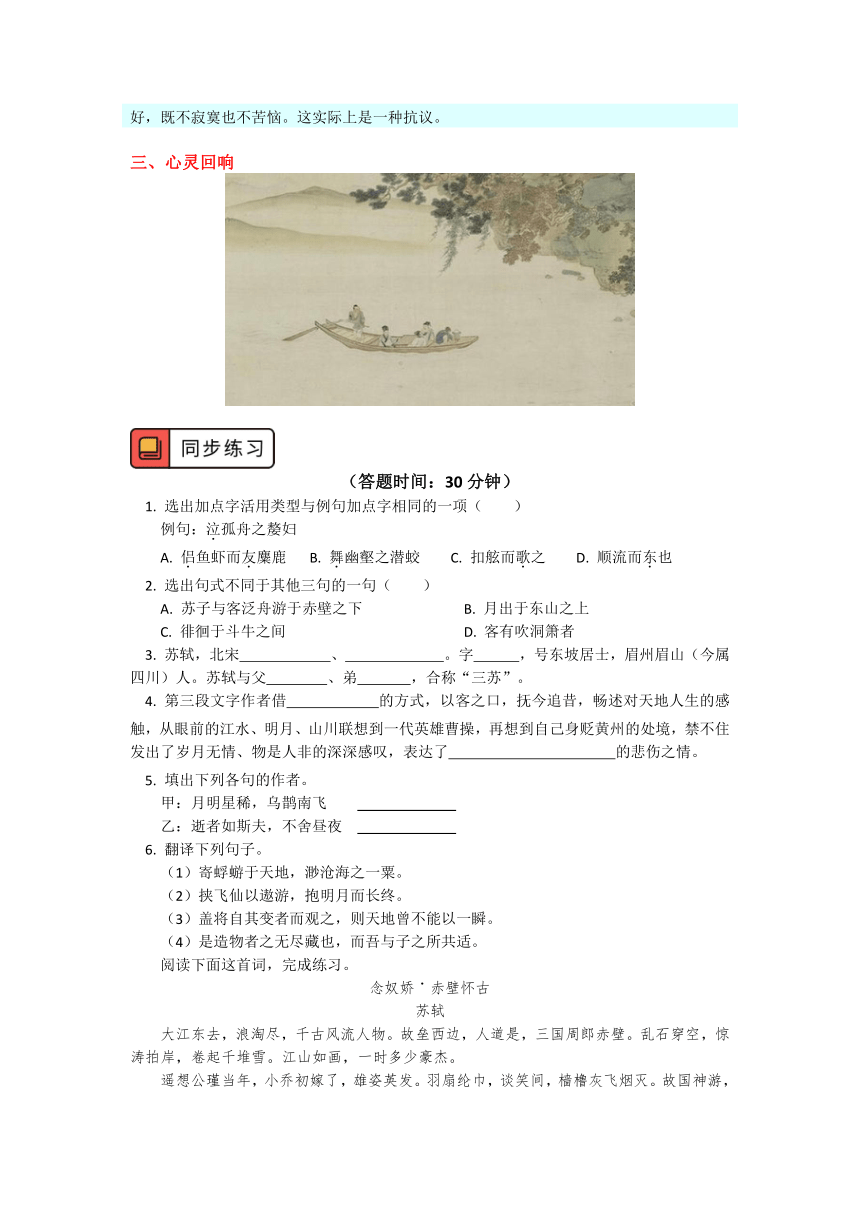

第三段:怀古伤时

苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾, 羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

本段是怎样将情、景、理结合在一起的?

第四段:苏子批评客的观点,阐发了自己的人生感悟。

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

第五段:极写游赏之乐,而至于忘怀得失、超然物外的境界。

客喜而笑,洗盏更酌。肴核既尽,杯盘狼籍。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

这样结尾有什么深刻含义?

明确:这样结尾是向政敌的一种暗示:我虽然遭受迫害,贬谪黄州,但我的日子过得很好,既不寂寞也不苦恼。这实际上是一种抗议。

三、心灵回响

(答题时间:30分钟)

1. 选出加点字活用类型与例句加点字相同的一项( )

例句:泣孤舟之嫠妇

A. 侣鱼虾而友麋鹿 B. 舞幽壑之潜蛟 C. 扣舷而歌之 D. 顺流而东也

2. 选出句式不同于其他三句的一句( )

A. 苏子与客泛舟游于赤壁之下 B. 月出于东山之上

C. 徘徊于斗牛之间 D. 客有吹洞箫者

3. 苏轼,北宋 、 。字 ,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人。苏轼与父 、弟 ,合称“三苏”。

4. 第三段文字作者借 的方式,以客之口,抚今追昔,畅述对天地人生的感触,从眼前的江水、明月、山川联想到一代英雄曹操,再想到自己身贬黄州的处境,禁不住发出了岁月无情、物是人非的深深感叹,表达了 的悲伤之情。

5. 填出下列各句的作者。

甲:月明星稀,乌鹊南飞

乙:逝者如斯夫,不舍昼夜

6. 翻译下列句子。

(1)寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。

(2)挟飞仙以遨游,抱明月而长终。

(3)盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬。

(4)是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

阅读下面这首词,完成练习。

念奴娇˙赤壁怀古

苏轼

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一樽还酹江月。

7. 上阕中写了哪些景物?你认为哪几句写得好?

8. 这首词在表达上的显著特点是什么?试举例说明。

1. B 解析:泣 使……哭泣 A. 名词的意动用法,以……为侣,以……为友 B. 动词的使动用法,使……起舞 C. 动词,唱 D. 动词,向东进军。

2. D 解析:A、B、C状语后置句 D. 定语后置句。

3. 政治家 文学家 子瞻 苏洵 苏辙

4. 主客问答 人生短暂、功业无成、壮志未酬

5. 甲:曹操 乙:孔子

6.(1)像蜉蝣一样寄生在天地之间,渺小得像大海中的一粒小米。

(2)同仙人一起遨游,与明月一起长存。

(3)如果从那变动的一面看,那么天地间万事万物(时刻在变动),连一眨眼的工夫都不停止。

(4)这是大自然无穷无尽的宝藏,我和你可以共同享受。

7. ①大江、浊浪、乱石、惊涛、千堆雪;②乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。诗人采用比喻、拟人、夸张等手法,用惊天地之笔,泣鬼神之墨,描写了宏伟、壮阔雄奇、气势磅礴的赤壁的之景。

8. 将写景、怀古、抒情融为一体。写景——描绘了古战场的雄奇景色。怀古——叙写周瑜的丰功伟绩。抒情——抒发贬谪失意,功业无成的感慨,表达了诗人洒脱旷达的情怀。

《赤壁赋》(下)

一、考点链接

断句解读

韩愈在《师说》中说:“彼童子之师,授之书而习其句读者。”“习其句读”就是教学生断句。中国古代没有标点符号,一篇文章甚至一本书,都是一个汉字挨着一个汉字地写下来的,所以前人读书都要自己断句。常常在一句话的末了用“。”断开,叫“句”;在一句之内语气停顿的地方用“,”断开,叫“读”(dòu)。给古书断句也可以叫断句读。

【方法指津】

不少考生畏惧文言文断句题。那么,给文言文断句有没有规律可循呢?其实,给文言文断句有时是有方法可循,有关键可抓的。请大家记住下面的口诀:

古文断句莫畏难,仔细琢磨只等闲。

文段休问长与短,熟读精思是关键。

内容大意全理解,始可动手把句断。

联系全文前后看,先易后难细分辨。

紧紧抓住“曰”“云”“言”,对话最易被发现。

常用虚词是标志,更有规律供参看。

习惯句式掌握住,固定结构莫拆散。

词性词义要精研,语法结构帮助判。

排比对偶与反复,修辞提供好条件;

相同词语紧相连,一般中间要点断。

题目做完回头看,根据要求细检验。

打牢基础看课本,培养语感读经典;

操千曲,观千剑,断句也要常实践。

二、实战演练

用“/”给下面的文言文阅读材料断句。

史官曰交友之道难矣人当意气相得时以身相许若无难事至事变势穷不能蹈其所言而背去者多矣况既死而能养其亲乎吾观杜环事虽古所称义烈之士何以过而世俗恒谓今人不逮古人不亦诬天下士人哉

参考答案:(1)史官曰/交友之道难矣/人当意气相得时以身相许/若无难事/至事变势穷/不能蹈其所言而背去者多矣/况既死而能养其亲乎/吾观杜环事/虽古所称义烈之士何以过/而世俗恒谓今人不逮古人/不亦诬天下士子哉

百家讲坛·康震讲苏轼

我们必须承认一个事实,苏轼在他所涉猎的每一个单项的领域里边都不是最优秀的,譬如说,从哲学来讲,他跟当时的程朱理学显然不能相比,从体系的完备性上来讲,苏轼的哲学体系无法与程朱理学相比。从史学来讲,他的成就显然不能与司马光的《资治通鉴》相比。从诗歌创作上来讲,有一代诗圣杜甫做出的重大的贡献,虽然苏轼本人也是一位诗歌的天才,但论起在诗歌史上的贡献来讲,他也很难与杜甫相媲美。那我们说,苏轼究竟在怎样的一个方向上具有绝对的优势呢,我们说苏轼的优势在于,他一个人占有了所有当时所可能拥有的文史哲包括艺术的门类,很少有一个人能够像苏轼这样在所有的文学、史学、哲学和艺术的领域内全面地展示出自己的才华,我刚才所说的,包括杜甫,包括司马光,他们可能都在自己的领域里边是第一名,是最优秀的。但是没有一个人像苏轼这样在各个领域里边都表现出了特别卓越和杰出的才华,但这还远远不是苏轼的价值,苏轼更重要的价值体现在哪儿呢?我认为有三点:

首先,苏轼给我们留下了一笔无比丰厚的文学的遗产和文化遗产,他所创作的大量的诗文作品是滋养我们,是养育我们精神世界和心灵世界最为宝贵的财富,这是第一点。

第二,苏轼以他亲身的实践,为我们树立了一种人格精神的标准,我觉得这个人格精神的标准可以用两位圣贤的话来表达,第一是什么呢,“诚意,正心,修身,齐家,治国,平天下”,我们现在认真地想一想这里边刚才提到的每一个环节,苏轼都是在努力地要去做到。我们讲到了苏轼的家庭,我们讲到了苏轼对自己的修养,我们讲到了苏轼怎么教育自己的子女,我们讲到他怎么为官。还有一句话也特别重要,是孟子说的“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫也”,丈夫之气何状也,我们想想看,孟子的这几句话真的好像是在给苏轼的一生做了一个再没有过的精准的评价,他真的是做到了“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,在任何情况下,苏轼都一如既往地坚持着自己的人生的价值观,坚持着自己对国家和民生无比的关注和关切,所以我觉得在这个意义上来讲,苏轼所提供给我们的人格精神力量的感召力一点都不亚于孔子、庄子和孟子,这是第二点。

第三,我觉得苏轼以他亲身的经历实践以及他的诗文,为我们今后人格的发展树立了一种人格的模式,这是最重要的。在苏轼之前,很多的哲学家,很多的思想家,很多的文学家,都在努力地寻找一条更加适合自己身心全面发展的人格的模式的道路,但是由于种种的原因,这样一个模式,这样一条道路未必能够寻找到。到了宋代,这个中国封建社会政治体制和经济体制都充分发达的时代,终于使得知识分子有可能在各个方面开始建构自己成熟的人格。而苏轼就是以他自己卓越的天才和学识充当了这个角色。换句话说,我们可以说苏轼是中国古代读书人和知识分子最为健全、最为圆融,也最为后人仰慕的一种文化人格的模式,所以千百年来我们才如此地喜爱苏轼苏东坡,才如此地敬仰他,同时又觉得他在我们人群当中似乎是一个很普通的人,他把那种超然物外,达观自我,关注民生的精神很完美地结合在了一起。

这就是我们所要讲的苏轼苏东坡。

(康震简介:康震,文学博士,现为北京师范大学文学院副院长、副教授、硕士研究生导师。主要研究方向:中国古代文学、唐宋文学、古典诗词。中国唐代文学学会会员。)

关于苏轼的素材积累

一、苏东坡乌台诗案后被贬黄州,物质匮乏,精神萧索,可苦难终使他振作、使他成熟。尖啸的山风于谷口处收住,化为温柔的和煦;湍急的河流于河口处放缓,化为宽广的浩瀚;绚烂的人生于苦难处收束,化为成熟与淡泊。于是苏东坡从黄州突围,终成赤壁二赋,大江一词,名传千古,恩泽了后世无数书生骚客。

二、人有意气,才能有豁达的胸襟。“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色”,苏子有意气,虽遭官场与文场一齐泼来的污水,但他仍意气风发,“侣鱼虾而友麋鹿”,心胸豁达可见一斑。

三、东坡披发仰天大呼“大江东去”,他面临的那些烦心琐事顷刻之间沉入滚滚波涛之中,消失得无影无踪。壮阔的滔滔江水让东坡选择忘记,忘记那些失意、悲伤,忘记那些仕途的不得意。

四、是那个“拣尽寒枝不肯栖”的寒鸦么?是那个“一蓑烟雨任平生,何妨吟啸且徐行”的行者么?是那个高唱“大江东去”的诗人么?苏轼,一个被宋神宗称赞为“才与李白同,识比李白厚”的千古大家,在遭受小人泼来的污水,遭受贬谪后,忘却了所有的失意。他在黄州种地酿酒,“夜饮东坡醒复醉”,在黄州“倚杖听江声”,在黄州写下“大江东去”。他总是那样的淡泊从容。他总是将所有的痛苦失意抛之脑后,铭记着世间之美丽。不然,何来“亲煮东坡肉”,何来“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”的旷达与豪迈?

五、孟德在赤壁低吟悲歌,周瑜在赤壁谈笑风生,而真正带给赤壁完美壮烈的是苏轼。官场上的险恶风波并没有消沉他高昂的意志,生活上的清贫并没有销蚀掉他那乐观向上的心。伴着涓涓细泉,聆听习习古风,故园神游中,苍银白发与皎洁月光交相辉映。一樽还酹江月,多么豪迈的举杯,淡逝了多少哀伤及生活磨难——纪念苏轼,让我懂得了在困难逆境中应保持有奋勇向前的心……

六、苏轼,这个曾经辉煌的文人,因马台诗案而落魄,流落四方,辗转难安。在赤壁的月夜,他心灰意懒,看“江上之清风,山间之明月”,做他那个神鹤翩跹而舞的梦。面对如江水般深沉的失意,他看见风在山顶呼啸,盘旋,然后带着撕身裂骨的巨痛穿越漆黑的荆棘林。刹那间,他心中郁结的块垒,缠绕的苦痛随风而散。挫折,痛苦,唯有忘记。

一、成语

羽化飞天 不绝如缕 正襟危坐 横槊赋诗

逝者如斯 杯盘狼籍 如泣如诉 遗世独立

二、通假字

浩浩乎如冯虚御风 “冯”同“凭”,乘。

三、古今异义

1. 徘徊于斗牛之间

古义:明月停留。

今义:人在一个地方来回走动。

2. 白露横江

古义:白茫茫的水汽。

今义:二十四节气之一。

3. 凌万顷之茫然

古义:旷远的样子。

今义:完全不知道的样子。

4. 望美人兮天一方

古义:内心所思慕的人,古人常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征。

今义:指容貌美丽的人,多指女子。

四、词类活用

1. 名词用作状语。

月明星稀,乌鹊南飞(向南)

西望夏口,东望武昌(向西,向东)

2. 名词用作动词。

况吾与子渔樵于江渚之上(打鱼砍柴)

下江陵(攻占)

顺流而东(向东进军)

3. 名词的意动用法。

侣鱼虾而友麋鹿(以……为侣,以……为友)

4. 动词的使动用法。

舞幽壑之潜蛟(使……起舞)

泣孤舟之嫠妇(使……哭泣)

5. 形容词用作动词。

正襟危坐(整理)

渺沧海之一粟(渺小得像……)

不知东方之既白(显出白色)

五、一词多义

1. 东

顺流而东(动词,向东进军)

东望武昌(名词作状语,向东)

2. 望

七月既望(名词,农历每月十五)

望美人兮天一方(动词,眺望,远看)

3. 下

方其破荆州,下江陵(动词,攻占)

苏子与客泛舟游于赤壁之下(名词,下面)

4. 如

纵一苇之所如(动词,往)

如泣如诉(副词,像)

5. 歌

歌窈窕之章(动词,唱)

歌曰:“……”(名词,歌词)

倚歌而和之(名词,歌曲的曲调或节拍)

六、特殊句式

1. 判断句

(1)固一世之雄也 / 是造物者之无尽藏也(语气词“也”,表判断)

(2)此非曹孟德之诗乎(用“非”表否定判断)

(3)此非孟德之困于周郎者乎(用“非”表否定判断)

2. 倒装句

(1)状语后置句

游于赤壁之下 / 渔樵于江渚之上 / 寄蜉蝣于天地 / 托遗响于悲风 / 月出于东山之上

(2)宾语前置句

何为其然也?/ 而今安在哉?/ 而又何羡乎!

(3)定语后置句

凌万顷之茫然 / 客有吹洞箫者

3. 被动句

此非孟德之困于周郎者乎(用“于”表被动)

七、重点语句翻译

1. 月出于东山之上,徘徊于斗牛之间

译文:月亮从东边山上升起,徘徊在斗宿、牛宿之间。

2. 纵一苇之所如,凌万顷之茫然

译文:任凭小船在茫茫无际的江面上自由飘荡,越过那浩荡渺远的江面。

3. 浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止,飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙

译文:多么广阔浩瀚啊,我们像凌空驾风而行,不知道将停留到什么地方;飘飘然,我们像脱离尘世,无牵无挂,变成飞升仙界的神仙。

4. 哀吾生之须臾,羡长江之无穷

译文:哀叹我们生命的短促,羡慕长江的无穷无尽。

5. 盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也

译文:原来,要是从那变化的方面去看它,那么天地间的万事万物,连一眨眼的时间都不曾保持过原状;从那不变的方面去看它,那么事物和我们本身都没有穷尽。

(答题时间:30分钟)

阅读下面的文言文,完成练习。

后赤壁赋

苏轼

是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。二客从予,过黄泥之坂。霜露既降,木叶尽脱。人影在地,仰见明月。顾而乐之,行歌相答。已而叹曰:“有客无酒,有酒无肴。月白风清,如此良夜何?”客曰:“今者薄暮,举网得鱼,巨口细鳞,状如松江之鲈。顾安所得酒乎?”归而谋诸妇。妇曰:“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之需。”于是携酒与鱼,复游于赤壁之下。江流有声,断岸千尺;山高月小,水落石出。曾日月之几何,而江山不可复识矣!

予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸①,踞虎豹,登虬龙②,攀栖鹘之危巢,俯冯夷③之幽宫。盖二客不能从焉。划然长啸,草木震动,山鸣谷应,风起水涌。予亦悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可留也。反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。

时夜将半,四顾寂寥。适有孤鹤,横江东来。翅如车轮,玄裳缟衣,戛然长鸣,掠予舟而西也。须臾客去,予亦就睡。梦一道士,羽衣蹁跹,过临皋之下,揖予而言曰:“赤壁之游乐乎?”问其姓名,俯而不答。“呜呼!噫嘻!我知之矣。畴昔④之夜,飞鸣而过我者,非子也耶?”道士顾笑,予亦惊寤。开户视之,不见其处。

[注] ①蒙茸:杂乱的草。②虬龙:指盘曲而古老的树。③冯夷:传说中的水神。④畴昔:往日。这里指昨日。

1. 对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

A. 是岁十月之望?????????? ? 望:农历每月十五日

B. 今者薄暮,举网得鱼????? 薄:稀薄,不浓

C. 予乃摄衣而上,履巉岩?? ? 履:踏,攀

D. 道士顾笑,予亦惊寤????? 寤:睡醒

2. 下列各组句子中,加点的词的意义相同的一组是( )

A. ①顾安所得酒乎??????????????? ②道士顾笑,予亦惊寤

B. ①适有孤鹤,横江东来????????? ②而吾与子之所共适

C. ①履巉岩,披蒙茸????????????? ②至则披草而坐,倾壶而醉

D. ①攀栖鹘之危巢??????????????? ②正襟危坐

3. 下列各组句子中,加点词语的意义和用法相同的一组是( )

A. ①归而谋诸妇????????????????? ②侣鱼虾而友麋鹿

B. ①予亦悄然而悲??????????????? ②使之然也

C. ①藏之久矣,以待子不时之需? ?? ②醉则更相枕以卧

D. ①凛乎其不可留也????????????? ②洋洋乎与造物者游

4. 下列对原文的概括和分析,不正确的一项是( )

A.《赤壁赋》描写的是江上夜景,《后赤壁赋》则主要写江岸上的活动。

B. “霜露既降,木叶尽脱”“山高月小,水落石出”与《赤壁赋》中的 “清风徐来,水波不兴”写的都是深秋之景。

C. 作者在散步中为“月白风清”的良夜所吸引,陡起游兴,而泛舟赤壁;后又舍舟登山,山游后又复舟游,过程曲折,景色也因而繁富。

D. 文中借孤鹤道士的梦幻之境,表现旷然豁达的胸怀和慕仙出世的思想。

5. 据你对苏轼的了解,对“苏东坡穿越千年的时空,向我走来”一句话加以扩展。(不少于30字)

(1)(在句首扩展)_______________________________________________________

(2)(在句尾扩展)_______________________________________________________

6. 学校要举办一场诗歌朗诵会,请你结合诗歌内容、风格为主持人写两段串联词,将下面三首诗词串联起来。要求衔接自然,简明得体,每段不超过50字。

第一首诗歌苏轼《念奴娇·赤壁怀古》朗诵结束,串联词(1)

_________________________________________________________________

请听著名诗人徐志摩的深情告白——《再别康桥》。朗诵结束后,串联词(2)

_________________________________________________________________

接下来,请欣赏配乐诗朗诵——戴望舒的《雨巷》。

1. B 解析:薄:迫近,接近。

2. C 解析:A:前者作“但是”讲,表转折;后者作“回头”讲,动词。B:前者作“恰巧、正好”讲,副词;后者作“共同享用”讲,动词。C:披:拨开。D:前者作“高耸”讲;后者作“端正”讲。

3. D 解析:A:前者表承接关系,后者表并列关系。B:前者用于形容词词尾,可译为“……的样子”;后者是代词,译为“这样”。C:前者表目的连词,可译为“来”;后者用于修饰与被修饰之间,相当于“而”。D:都用于形容词词尾,可译为“……的样子”。

4. B 解析:前赋描写的是初秋的江上夜景,后赋则主要写江岸上的活动,时间也移至孟冬。

?

【参考译文】

这一年的十月十五日晚上,我从雪堂步行出发,准备回到临皋去。有两位客人跟着我一道去,走过黄泥坂。这时,霜露已经降下,树叶完全脱落了,看见人影映在地上,抬头一望,看到皎洁的月亮,我们互相望望,很喜欢这景色,便一边走一边唱,互相应和。接着,我不禁叹口气,说:“有客没有酒,有酒没有菜,月这么亮,风这么清,怎样度过这美好的夜晚呢?”一位客人说:“刚才黄昏时,我撒网捉到了一条鱼,很大的嘴巴,小小的鱼鳞,样子好像松江的鲈鱼。但是,到哪里去弄到酒呢?”我回家去和妻子商量。妻子说:“我有一斗好酒,保存了好久了,来准备你临时的需要。”于是带了酒和鱼,再去赤壁下面坐船游玩。江水流得哗哗响,陡峭的江岸有百丈高;山,高高的,月,小小的,水位低了,原来在水里的石头也露出来了。才过了多久呀,以前风景竟再也认不出来了。

我就提起衣襟走上岸去,踩着险峻的山岩,拨开杂乱的野草,坐在像虎豹的山石上休息一会儿,再爬上枝条弯曲形似虬龙的树木,最高处我攀到睡着鹘鸟的高巢,最低处我低头看到水神冯夷的深宫。那两位客人竟不能跟上来,我嘬口发出长长啸声,草木似乎都被这种尖锐的声音震动了,山谷也发出共鸣,响起回声,风也起来,江水也汹涌了。在这种情境中,我也默默地感到悲愁,感到紧张,简直有些恐惧,觉得这里再也不能停留了。回到江边上了船,把船撑到江心,听凭它漂到哪儿就在哪儿休息。

这时快到半夜了,向周围望去,冷冷清清。恰巧有一只白鹤,横穿大江上空从东飞来。两只翅膀像两个车轮,黑色裤子,白色上衣,发出长长的尖利叫声,擦过我的小船向西飞去。一会儿,我和客人离船上岸以后,回到家里,客人走了,我也睡了。梦见一个道士,穿着羽毛做的衣服轻快地走着,走到临皋下面,向我拱手行礼,说:“赤壁这次旅游很痛快吧?”我问他的姓名,他低着头不回答。“唉呀!我知道了。昨天晚上,一边叫一边飞过我船上的,不是你吗?”道士回头对我笑了,我也惊醒了。打开房门一看,不知道他到哪里去了。

5.(1)身系眉州父老的期望,心系海南百姓的嘱托,带着文章太守的英气,苏东坡穿越千年的时空,向我走来。

(2)苏东坡穿越千年的时空,向我走来,向你走来,向无数热爱他的读者走来,让我们感受到什么是胸襟,什么是气度,什么是才华。

6.(1)离开“惊涛拍岸,卷起千堆雪”的赤壁古战场,穿越历史的烟云,我们来到了充满异域风情的康河河畔。

(2)挥一挥手,告别柔美、静谧的康桥。让我们走进江南烟雨中的石巷,去邂逅一位结着丁香般愁怨的姑娘。

《赤壁赋》(上)

一、重点

1. 了解作者苏轼,流畅地翻译全文,掌握相关的文言现象。

2. 通过讨论,品味、鉴赏课文的主旨和精美的语言。

3. 感悟作者在写景状物中情感的变化,理解作者复杂的思想感情的成因。

二、难点

1. 诵读并背诵全文,积累文言词语。

2. 体会文章景、情、理交融的特点,及通过主客问答手法所表现的旷达的情怀。

一、整体感知

1. 关于作者:

苏轼,字子瞻,别号东坡居士,北宋眉山人,唐宋散文八大家之一。政治上比较保守,他反对王安石变法,后又与保守派意见上有分歧,故政治上很不得意,多次被贬官,一直贬到荒远的琼州。他在当地方官时,做过不少有利人民的事情。

苏轼在诗、词、散文、书法、绘画、音乐等方面均有很高造诣。特别是其散文汪洋恣肆,挥洒自如,在艺术风格上变化跌宕,波澜层出,使文章达到景与事,情与理的相互融合,浑然一体。他的《前赤壁赋》也具有其散文的艺术特色,为千古传诵的名篇佳作之一。

2. 关于文体:赋是我国古代一种文体,兼具诗歌和散文的特点。其特点是“铺采摛文,体物写志”。

3. 写作背景

宋神宗元丰二年(1079),苏轼因反对王安石新法,被贬到黄州(今湖北省黄冈县)任团练副使。三年后,他曾两次游览黄州城外的赤壁(也叫赤鼻矶),写下了著名的词《念奴娇·赤壁怀古》及两篇赋,即《前赤壁赋》和《后赤壁赋》。作者借黄州赤壁之名驰骋想象,吊古抒怀。

4. 关于文本

二、重点研读

第一段:夜游赤壁

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

第二段:触景生情,由乐而悲

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

作者是怎样描写箫声之悲的?

明确:借助夸张、想象,运用精细的刻画和生动的比喻,化抽象为具体,把洞箫那种悲咽低徊的哀音表现得十分形象、真切。

第三段:怀古伤时

苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾, 羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

本段是怎样将情、景、理结合在一起的?

第四段:苏子批评客的观点,阐发了自己的人生感悟。

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

第五段:极写游赏之乐,而至于忘怀得失、超然物外的境界。

客喜而笑,洗盏更酌。肴核既尽,杯盘狼籍。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

这样结尾有什么深刻含义?

明确:这样结尾是向政敌的一种暗示:我虽然遭受迫害,贬谪黄州,但我的日子过得很好,既不寂寞也不苦恼。这实际上是一种抗议。

三、心灵回响

(答题时间:30分钟)

1. 选出加点字活用类型与例句加点字相同的一项( )

例句:泣孤舟之嫠妇

A. 侣鱼虾而友麋鹿 B. 舞幽壑之潜蛟 C. 扣舷而歌之 D. 顺流而东也

2. 选出句式不同于其他三句的一句( )

A. 苏子与客泛舟游于赤壁之下 B. 月出于东山之上

C. 徘徊于斗牛之间 D. 客有吹洞箫者

3. 苏轼,北宋 、 。字 ,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人。苏轼与父 、弟 ,合称“三苏”。

4. 第三段文字作者借 的方式,以客之口,抚今追昔,畅述对天地人生的感触,从眼前的江水、明月、山川联想到一代英雄曹操,再想到自己身贬黄州的处境,禁不住发出了岁月无情、物是人非的深深感叹,表达了 的悲伤之情。

5. 填出下列各句的作者。

甲:月明星稀,乌鹊南飞

乙:逝者如斯夫,不舍昼夜

6. 翻译下列句子。

(1)寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。

(2)挟飞仙以遨游,抱明月而长终。

(3)盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬。

(4)是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

阅读下面这首词,完成练习。

念奴娇˙赤壁怀古

苏轼

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一樽还酹江月。

7. 上阕中写了哪些景物?你认为哪几句写得好?

8. 这首词在表达上的显著特点是什么?试举例说明。

1. B 解析:泣 使……哭泣 A. 名词的意动用法,以……为侣,以……为友 B. 动词的使动用法,使……起舞 C. 动词,唱 D. 动词,向东进军。

2. D 解析:A、B、C状语后置句 D. 定语后置句。

3. 政治家 文学家 子瞻 苏洵 苏辙

4. 主客问答 人生短暂、功业无成、壮志未酬

5. 甲:曹操 乙:孔子

6.(1)像蜉蝣一样寄生在天地之间,渺小得像大海中的一粒小米。

(2)同仙人一起遨游,与明月一起长存。

(3)如果从那变动的一面看,那么天地间万事万物(时刻在变动),连一眨眼的工夫都不停止。

(4)这是大自然无穷无尽的宝藏,我和你可以共同享受。

7. ①大江、浊浪、乱石、惊涛、千堆雪;②乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。诗人采用比喻、拟人、夸张等手法,用惊天地之笔,泣鬼神之墨,描写了宏伟、壮阔雄奇、气势磅礴的赤壁的之景。

8. 将写景、怀古、抒情融为一体。写景——描绘了古战场的雄奇景色。怀古——叙写周瑜的丰功伟绩。抒情——抒发贬谪失意,功业无成的感慨,表达了诗人洒脱旷达的情怀。

《赤壁赋》(下)

一、考点链接

断句解读

韩愈在《师说》中说:“彼童子之师,授之书而习其句读者。”“习其句读”就是教学生断句。中国古代没有标点符号,一篇文章甚至一本书,都是一个汉字挨着一个汉字地写下来的,所以前人读书都要自己断句。常常在一句话的末了用“。”断开,叫“句”;在一句之内语气停顿的地方用“,”断开,叫“读”(dòu)。给古书断句也可以叫断句读。

【方法指津】

不少考生畏惧文言文断句题。那么,给文言文断句有没有规律可循呢?其实,给文言文断句有时是有方法可循,有关键可抓的。请大家记住下面的口诀:

古文断句莫畏难,仔细琢磨只等闲。

文段休问长与短,熟读精思是关键。

内容大意全理解,始可动手把句断。

联系全文前后看,先易后难细分辨。

紧紧抓住“曰”“云”“言”,对话最易被发现。

常用虚词是标志,更有规律供参看。

习惯句式掌握住,固定结构莫拆散。

词性词义要精研,语法结构帮助判。

排比对偶与反复,修辞提供好条件;

相同词语紧相连,一般中间要点断。

题目做完回头看,根据要求细检验。

打牢基础看课本,培养语感读经典;

操千曲,观千剑,断句也要常实践。

二、实战演练

用“/”给下面的文言文阅读材料断句。

史官曰交友之道难矣人当意气相得时以身相许若无难事至事变势穷不能蹈其所言而背去者多矣况既死而能养其亲乎吾观杜环事虽古所称义烈之士何以过而世俗恒谓今人不逮古人不亦诬天下士人哉

参考答案:(1)史官曰/交友之道难矣/人当意气相得时以身相许/若无难事/至事变势穷/不能蹈其所言而背去者多矣/况既死而能养其亲乎/吾观杜环事/虽古所称义烈之士何以过/而世俗恒谓今人不逮古人/不亦诬天下士子哉

百家讲坛·康震讲苏轼

我们必须承认一个事实,苏轼在他所涉猎的每一个单项的领域里边都不是最优秀的,譬如说,从哲学来讲,他跟当时的程朱理学显然不能相比,从体系的完备性上来讲,苏轼的哲学体系无法与程朱理学相比。从史学来讲,他的成就显然不能与司马光的《资治通鉴》相比。从诗歌创作上来讲,有一代诗圣杜甫做出的重大的贡献,虽然苏轼本人也是一位诗歌的天才,但论起在诗歌史上的贡献来讲,他也很难与杜甫相媲美。那我们说,苏轼究竟在怎样的一个方向上具有绝对的优势呢,我们说苏轼的优势在于,他一个人占有了所有当时所可能拥有的文史哲包括艺术的门类,很少有一个人能够像苏轼这样在所有的文学、史学、哲学和艺术的领域内全面地展示出自己的才华,我刚才所说的,包括杜甫,包括司马光,他们可能都在自己的领域里边是第一名,是最优秀的。但是没有一个人像苏轼这样在各个领域里边都表现出了特别卓越和杰出的才华,但这还远远不是苏轼的价值,苏轼更重要的价值体现在哪儿呢?我认为有三点:

首先,苏轼给我们留下了一笔无比丰厚的文学的遗产和文化遗产,他所创作的大量的诗文作品是滋养我们,是养育我们精神世界和心灵世界最为宝贵的财富,这是第一点。

第二,苏轼以他亲身的实践,为我们树立了一种人格精神的标准,我觉得这个人格精神的标准可以用两位圣贤的话来表达,第一是什么呢,“诚意,正心,修身,齐家,治国,平天下”,我们现在认真地想一想这里边刚才提到的每一个环节,苏轼都是在努力地要去做到。我们讲到了苏轼的家庭,我们讲到了苏轼对自己的修养,我们讲到了苏轼怎么教育自己的子女,我们讲到他怎么为官。还有一句话也特别重要,是孟子说的“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫也”,丈夫之气何状也,我们想想看,孟子的这几句话真的好像是在给苏轼的一生做了一个再没有过的精准的评价,他真的是做到了“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,在任何情况下,苏轼都一如既往地坚持着自己的人生的价值观,坚持着自己对国家和民生无比的关注和关切,所以我觉得在这个意义上来讲,苏轼所提供给我们的人格精神力量的感召力一点都不亚于孔子、庄子和孟子,这是第二点。

第三,我觉得苏轼以他亲身的经历实践以及他的诗文,为我们今后人格的发展树立了一种人格的模式,这是最重要的。在苏轼之前,很多的哲学家,很多的思想家,很多的文学家,都在努力地寻找一条更加适合自己身心全面发展的人格的模式的道路,但是由于种种的原因,这样一个模式,这样一条道路未必能够寻找到。到了宋代,这个中国封建社会政治体制和经济体制都充分发达的时代,终于使得知识分子有可能在各个方面开始建构自己成熟的人格。而苏轼就是以他自己卓越的天才和学识充当了这个角色。换句话说,我们可以说苏轼是中国古代读书人和知识分子最为健全、最为圆融,也最为后人仰慕的一种文化人格的模式,所以千百年来我们才如此地喜爱苏轼苏东坡,才如此地敬仰他,同时又觉得他在我们人群当中似乎是一个很普通的人,他把那种超然物外,达观自我,关注民生的精神很完美地结合在了一起。

这就是我们所要讲的苏轼苏东坡。

(康震简介:康震,文学博士,现为北京师范大学文学院副院长、副教授、硕士研究生导师。主要研究方向:中国古代文学、唐宋文学、古典诗词。中国唐代文学学会会员。)

关于苏轼的素材积累

一、苏东坡乌台诗案后被贬黄州,物质匮乏,精神萧索,可苦难终使他振作、使他成熟。尖啸的山风于谷口处收住,化为温柔的和煦;湍急的河流于河口处放缓,化为宽广的浩瀚;绚烂的人生于苦难处收束,化为成熟与淡泊。于是苏东坡从黄州突围,终成赤壁二赋,大江一词,名传千古,恩泽了后世无数书生骚客。

二、人有意气,才能有豁达的胸襟。“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色”,苏子有意气,虽遭官场与文场一齐泼来的污水,但他仍意气风发,“侣鱼虾而友麋鹿”,心胸豁达可见一斑。

三、东坡披发仰天大呼“大江东去”,他面临的那些烦心琐事顷刻之间沉入滚滚波涛之中,消失得无影无踪。壮阔的滔滔江水让东坡选择忘记,忘记那些失意、悲伤,忘记那些仕途的不得意。

四、是那个“拣尽寒枝不肯栖”的寒鸦么?是那个“一蓑烟雨任平生,何妨吟啸且徐行”的行者么?是那个高唱“大江东去”的诗人么?苏轼,一个被宋神宗称赞为“才与李白同,识比李白厚”的千古大家,在遭受小人泼来的污水,遭受贬谪后,忘却了所有的失意。他在黄州种地酿酒,“夜饮东坡醒复醉”,在黄州“倚杖听江声”,在黄州写下“大江东去”。他总是那样的淡泊从容。他总是将所有的痛苦失意抛之脑后,铭记着世间之美丽。不然,何来“亲煮东坡肉”,何来“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”的旷达与豪迈?

五、孟德在赤壁低吟悲歌,周瑜在赤壁谈笑风生,而真正带给赤壁完美壮烈的是苏轼。官场上的险恶风波并没有消沉他高昂的意志,生活上的清贫并没有销蚀掉他那乐观向上的心。伴着涓涓细泉,聆听习习古风,故园神游中,苍银白发与皎洁月光交相辉映。一樽还酹江月,多么豪迈的举杯,淡逝了多少哀伤及生活磨难——纪念苏轼,让我懂得了在困难逆境中应保持有奋勇向前的心……

六、苏轼,这个曾经辉煌的文人,因马台诗案而落魄,流落四方,辗转难安。在赤壁的月夜,他心灰意懒,看“江上之清风,山间之明月”,做他那个神鹤翩跹而舞的梦。面对如江水般深沉的失意,他看见风在山顶呼啸,盘旋,然后带着撕身裂骨的巨痛穿越漆黑的荆棘林。刹那间,他心中郁结的块垒,缠绕的苦痛随风而散。挫折,痛苦,唯有忘记。

一、成语

羽化飞天 不绝如缕 正襟危坐 横槊赋诗

逝者如斯 杯盘狼籍 如泣如诉 遗世独立

二、通假字

浩浩乎如冯虚御风 “冯”同“凭”,乘。

三、古今异义

1. 徘徊于斗牛之间

古义:明月停留。

今义:人在一个地方来回走动。

2. 白露横江

古义:白茫茫的水汽。

今义:二十四节气之一。

3. 凌万顷之茫然

古义:旷远的样子。

今义:完全不知道的样子。

4. 望美人兮天一方

古义:内心所思慕的人,古人常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征。

今义:指容貌美丽的人,多指女子。

四、词类活用

1. 名词用作状语。

月明星稀,乌鹊南飞(向南)

西望夏口,东望武昌(向西,向东)

2. 名词用作动词。

况吾与子渔樵于江渚之上(打鱼砍柴)

下江陵(攻占)

顺流而东(向东进军)

3. 名词的意动用法。

侣鱼虾而友麋鹿(以……为侣,以……为友)

4. 动词的使动用法。

舞幽壑之潜蛟(使……起舞)

泣孤舟之嫠妇(使……哭泣)

5. 形容词用作动词。

正襟危坐(整理)

渺沧海之一粟(渺小得像……)

不知东方之既白(显出白色)

五、一词多义

1. 东

顺流而东(动词,向东进军)

东望武昌(名词作状语,向东)

2. 望

七月既望(名词,农历每月十五)

望美人兮天一方(动词,眺望,远看)

3. 下

方其破荆州,下江陵(动词,攻占)

苏子与客泛舟游于赤壁之下(名词,下面)

4. 如

纵一苇之所如(动词,往)

如泣如诉(副词,像)

5. 歌

歌窈窕之章(动词,唱)

歌曰:“……”(名词,歌词)

倚歌而和之(名词,歌曲的曲调或节拍)

六、特殊句式

1. 判断句

(1)固一世之雄也 / 是造物者之无尽藏也(语气词“也”,表判断)

(2)此非曹孟德之诗乎(用“非”表否定判断)

(3)此非孟德之困于周郎者乎(用“非”表否定判断)

2. 倒装句

(1)状语后置句

游于赤壁之下 / 渔樵于江渚之上 / 寄蜉蝣于天地 / 托遗响于悲风 / 月出于东山之上

(2)宾语前置句

何为其然也?/ 而今安在哉?/ 而又何羡乎!

(3)定语后置句

凌万顷之茫然 / 客有吹洞箫者

3. 被动句

此非孟德之困于周郎者乎(用“于”表被动)

七、重点语句翻译

1. 月出于东山之上,徘徊于斗牛之间

译文:月亮从东边山上升起,徘徊在斗宿、牛宿之间。

2. 纵一苇之所如,凌万顷之茫然

译文:任凭小船在茫茫无际的江面上自由飘荡,越过那浩荡渺远的江面。

3. 浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止,飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙

译文:多么广阔浩瀚啊,我们像凌空驾风而行,不知道将停留到什么地方;飘飘然,我们像脱离尘世,无牵无挂,变成飞升仙界的神仙。

4. 哀吾生之须臾,羡长江之无穷

译文:哀叹我们生命的短促,羡慕长江的无穷无尽。

5. 盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也

译文:原来,要是从那变化的方面去看它,那么天地间的万事万物,连一眨眼的时间都不曾保持过原状;从那不变的方面去看它,那么事物和我们本身都没有穷尽。

(答题时间:30分钟)

阅读下面的文言文,完成练习。

后赤壁赋

苏轼

是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。二客从予,过黄泥之坂。霜露既降,木叶尽脱。人影在地,仰见明月。顾而乐之,行歌相答。已而叹曰:“有客无酒,有酒无肴。月白风清,如此良夜何?”客曰:“今者薄暮,举网得鱼,巨口细鳞,状如松江之鲈。顾安所得酒乎?”归而谋诸妇。妇曰:“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之需。”于是携酒与鱼,复游于赤壁之下。江流有声,断岸千尺;山高月小,水落石出。曾日月之几何,而江山不可复识矣!

予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸①,踞虎豹,登虬龙②,攀栖鹘之危巢,俯冯夷③之幽宫。盖二客不能从焉。划然长啸,草木震动,山鸣谷应,风起水涌。予亦悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可留也。反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。

时夜将半,四顾寂寥。适有孤鹤,横江东来。翅如车轮,玄裳缟衣,戛然长鸣,掠予舟而西也。须臾客去,予亦就睡。梦一道士,羽衣蹁跹,过临皋之下,揖予而言曰:“赤壁之游乐乎?”问其姓名,俯而不答。“呜呼!噫嘻!我知之矣。畴昔④之夜,飞鸣而过我者,非子也耶?”道士顾笑,予亦惊寤。开户视之,不见其处。

[注] ①蒙茸:杂乱的草。②虬龙:指盘曲而古老的树。③冯夷:传说中的水神。④畴昔:往日。这里指昨日。

1. 对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

A. 是岁十月之望?????????? ? 望:农历每月十五日

B. 今者薄暮,举网得鱼????? 薄:稀薄,不浓

C. 予乃摄衣而上,履巉岩?? ? 履:踏,攀

D. 道士顾笑,予亦惊寤????? 寤:睡醒

2. 下列各组句子中,加点的词的意义相同的一组是( )

A. ①顾安所得酒乎??????????????? ②道士顾笑,予亦惊寤

B. ①适有孤鹤,横江东来????????? ②而吾与子之所共适

C. ①履巉岩,披蒙茸????????????? ②至则披草而坐,倾壶而醉

D. ①攀栖鹘之危巢??????????????? ②正襟危坐

3. 下列各组句子中,加点词语的意义和用法相同的一组是( )

A. ①归而谋诸妇????????????????? ②侣鱼虾而友麋鹿

B. ①予亦悄然而悲??????????????? ②使之然也

C. ①藏之久矣,以待子不时之需? ?? ②醉则更相枕以卧

D. ①凛乎其不可留也????????????? ②洋洋乎与造物者游

4. 下列对原文的概括和分析,不正确的一项是( )

A.《赤壁赋》描写的是江上夜景,《后赤壁赋》则主要写江岸上的活动。

B. “霜露既降,木叶尽脱”“山高月小,水落石出”与《赤壁赋》中的 “清风徐来,水波不兴”写的都是深秋之景。

C. 作者在散步中为“月白风清”的良夜所吸引,陡起游兴,而泛舟赤壁;后又舍舟登山,山游后又复舟游,过程曲折,景色也因而繁富。

D. 文中借孤鹤道士的梦幻之境,表现旷然豁达的胸怀和慕仙出世的思想。

5. 据你对苏轼的了解,对“苏东坡穿越千年的时空,向我走来”一句话加以扩展。(不少于30字)

(1)(在句首扩展)_______________________________________________________

(2)(在句尾扩展)_______________________________________________________

6. 学校要举办一场诗歌朗诵会,请你结合诗歌内容、风格为主持人写两段串联词,将下面三首诗词串联起来。要求衔接自然,简明得体,每段不超过50字。

第一首诗歌苏轼《念奴娇·赤壁怀古》朗诵结束,串联词(1)

_________________________________________________________________

请听著名诗人徐志摩的深情告白——《再别康桥》。朗诵结束后,串联词(2)

_________________________________________________________________

接下来,请欣赏配乐诗朗诵——戴望舒的《雨巷》。

1. B 解析:薄:迫近,接近。

2. C 解析:A:前者作“但是”讲,表转折;后者作“回头”讲,动词。B:前者作“恰巧、正好”讲,副词;后者作“共同享用”讲,动词。C:披:拨开。D:前者作“高耸”讲;后者作“端正”讲。

3. D 解析:A:前者表承接关系,后者表并列关系。B:前者用于形容词词尾,可译为“……的样子”;后者是代词,译为“这样”。C:前者表目的连词,可译为“来”;后者用于修饰与被修饰之间,相当于“而”。D:都用于形容词词尾,可译为“……的样子”。

4. B 解析:前赋描写的是初秋的江上夜景,后赋则主要写江岸上的活动,时间也移至孟冬。

?

【参考译文】

这一年的十月十五日晚上,我从雪堂步行出发,准备回到临皋去。有两位客人跟着我一道去,走过黄泥坂。这时,霜露已经降下,树叶完全脱落了,看见人影映在地上,抬头一望,看到皎洁的月亮,我们互相望望,很喜欢这景色,便一边走一边唱,互相应和。接着,我不禁叹口气,说:“有客没有酒,有酒没有菜,月这么亮,风这么清,怎样度过这美好的夜晚呢?”一位客人说:“刚才黄昏时,我撒网捉到了一条鱼,很大的嘴巴,小小的鱼鳞,样子好像松江的鲈鱼。但是,到哪里去弄到酒呢?”我回家去和妻子商量。妻子说:“我有一斗好酒,保存了好久了,来准备你临时的需要。”于是带了酒和鱼,再去赤壁下面坐船游玩。江水流得哗哗响,陡峭的江岸有百丈高;山,高高的,月,小小的,水位低了,原来在水里的石头也露出来了。才过了多久呀,以前风景竟再也认不出来了。

我就提起衣襟走上岸去,踩着险峻的山岩,拨开杂乱的野草,坐在像虎豹的山石上休息一会儿,再爬上枝条弯曲形似虬龙的树木,最高处我攀到睡着鹘鸟的高巢,最低处我低头看到水神冯夷的深宫。那两位客人竟不能跟上来,我嘬口发出长长啸声,草木似乎都被这种尖锐的声音震动了,山谷也发出共鸣,响起回声,风也起来,江水也汹涌了。在这种情境中,我也默默地感到悲愁,感到紧张,简直有些恐惧,觉得这里再也不能停留了。回到江边上了船,把船撑到江心,听凭它漂到哪儿就在哪儿休息。

这时快到半夜了,向周围望去,冷冷清清。恰巧有一只白鹤,横穿大江上空从东飞来。两只翅膀像两个车轮,黑色裤子,白色上衣,发出长长的尖利叫声,擦过我的小船向西飞去。一会儿,我和客人离船上岸以后,回到家里,客人走了,我也睡了。梦见一个道士,穿着羽毛做的衣服轻快地走着,走到临皋下面,向我拱手行礼,说:“赤壁这次旅游很痛快吧?”我问他的姓名,他低着头不回答。“唉呀!我知道了。昨天晚上,一边叫一边飞过我船上的,不是你吗?”道士回头对我笑了,我也惊醒了。打开房门一看,不知道他到哪里去了。

5.(1)身系眉州父老的期望,心系海南百姓的嘱托,带着文章太守的英气,苏东坡穿越千年的时空,向我走来。

(2)苏东坡穿越千年的时空,向我走来,向你走来,向无数热爱他的读者走来,让我们感受到什么是胸襟,什么是气度,什么是才华。

6.(1)离开“惊涛拍岸,卷起千堆雪”的赤壁古战场,穿越历史的烟云,我们来到了充满异域风情的康河河畔。

(2)挥一挥手,告别柔美、静谧的康桥。让我们走进江南烟雨中的石巷,去邂逅一位结着丁香般愁怨的姑娘。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读