人教版(新课程标准)必修三第三单元第8课《寡人之于国也》(人教版)77张PPT

文档属性

| 名称 | 人教版(新课程标准)必修三第三单元第8课《寡人之于国也》(人教版)77张PPT |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

一、基础积累

1.下列各句中不含通假字的一项是( )

A.鸡豚狗彘之畜,无失其时

B.颁白者不负戴于道路矣

C.数罟不入洿池

D.涂有饿莩而不知发

【解析】选C。A.无,通“毋”;B.颁,通“斑”;D.涂,通“途”。

2.下列加点字解释有误的一项是( )

A.兵刃既接 兵:兵器,武器

B.或百步而后止 或:或许

C.狗彘食人食而不知检 检:制止,约束

D.涂有饿莩而不知发 发:打开粮仓,赈济百姓

【解析】选B。或:有的人。

﹒

﹒

﹒

﹒

【解析】选B。这仅仅是“王道之始”的条件,“称王天下”还需要“谨庠序之教,申之以孝悌之义……”这些条件。

答案:(1)用棍棒和刀子杀死人,有什么区别吗?

(2)我为此感到羞耻,希望能替全体死难者雪耻复仇,您说我该怎么办才好?

(3)在家能侍奉父兄,外出能尊长敬上,这样,即使是手里拿着木制的棍棒,也可以跟拥有坚实盔甲和锋利武器的秦、楚军队相对抗。

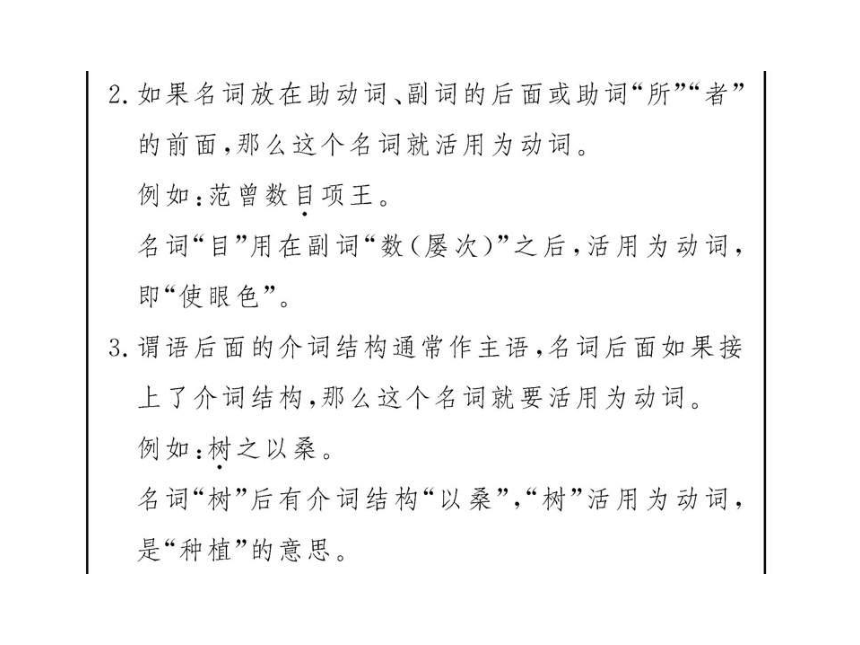

3.下列句中加点的词,与“然而不王者”中“王”字用法不相同的一项是( )

A.填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走

B.斧斤以时入山林

C.五十者可以衣帛矣

D.五亩之宅,树之以桑

【解析】选B。A、C、D中加点的词的用法均与题干中的“王”的用法相同,为名词用作动词。B中的“斧斤”为名词的一般用法。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

4.下列加点词的意义,与现代汉语相同的一项是( )

A.察邻国之政,无如寡人之用心者

B.养生丧死无憾,王道之始也

C.然而不王者,未之有也

D.河内凶,则移其民于河东

【解析】选A。“用心”的意义与现代汉语相同,都是“用尽心力”的意思。B.“养生”:古义为“供养活着的人”,今义为“保养身体”。C.“然而”:古义为“这样(做了)却……”,今义为转折连词。D.凶:古义为“谷物收成不好,荒年”;今义为“凶恶”。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

5.下列各句中句式不同于其他三项的一项是( )

A.树之以桑

B.申之以孝悌之义

C.颁白者不负戴于道路矣

D.然而不王者,未之有也

【解析】选D。A、B、C三项,都是状语后置句,D项“未之有也”是宾语前置句。

二、课内阅读

阅读“不违农时,谷不可胜食也”至“王无罪岁,斯天下之民至焉”,完成6~9题。

6.下列各组句子中加点字的意义不相同的一项是( )

【解析】选A。A项前者是“错过,失去”的意思,后者是“夺取”的意思;B项都是数词,“几”;C项都是“兵器”的意思;D项都是“尽”的意思。

7.下列各句中“以”字的用法不同于其他三项的一项是

( )

A.斧斤以时入山林

B.盖在殷忧,必竭诚以待下

C.将有作,则思知止以安人

D.死犹为厉鬼以击贼

【解析】选A。A项中的“以”是“按”的意思,介词;其余都是连词。

﹒

﹒

﹒

﹒

8.下面对文意的表述理解错误的一项是( )

A.孟子认为,如果想让百姓对生养死葬没有什么不满,就必须做到粮食与鱼鳖吃不完,材木不能用得尽。

B.孟子认为,让百姓按时栽种农桑,畜养牲畜,不随意耽误百姓农时,百姓就能免于饥寒,国君就能够称王天下。

C.对于社会混乱、哀鸿遍野的局面,不加以改变,却归罪于年成不好,这无异于拿刀杀人却归罪于兵器。

D.本段文字从实行王道谈起,层层深入,有力地阐明了使民归附的原因、道理和措施。

9.翻译下面的句子。

(1)养生丧死无憾,王道之始也。

译文:__________________________________________

(2)谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

译文:__________________________________________

(3)是何异于刺人而杀之曰“非我也,兵也”?

译文:__________________________________________

答案:(1)百姓对生养死葬没有什么不满,这就是王道的开端了。

(2)认真地兴办学校教育,把孝悌的道理反复讲给百姓听,头发花白的老人不会在路上背着或者顶着东西了。

(3)这种说法和杀死了人却说“不是我杀的,是兵器杀的”有什么不同呢?

10.下列加点词语解释不当的一项是( )

A.始作俑者,其无后乎 (代词,这些人)

B.愿比死者壹洒之 (为,替)

C.壮者以暇日修其孝悌忠信 (孝顺父母,恭顺兄长)

D.彼陷溺其民,王往而征之 (使陷到井里,淹在水里)

【解析】选A。其:语气副词,恐怕,难道。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

13.将文中画线的句子译成现代汉语。

(1)杀人以梃与刃,有以异乎?

译文:___________________________________________

(2)寡人耻之,愿比死者壹洒之,如之何则可?

译文:___________________________________________

(3)入以事其父兄,出以事其长上,可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣。

译文:___________________________________________

11.下面各句中加点虚词的意义和用法相同的一组是( )

A.①壮者以暇日修其孝悌忠信

②以五十步笑百步,则何如

B.①兽相食,且人恶之

②恶在其为民父母也

C.①夫谁与王敌

②微夫人之力不及此

D.①为民父母,行政不免于率兽而食人

②愿举国为内臣

【解析】选D。均为动词,作为。A.介词,用/介词,拿;B.动词,厌恶/疑问代词,哪里;C.发语词/指示代词,那个。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

12.下面对原文内容的分析,不正确的一项是( )

A.梁惠王再三战败,一心一意只想雪耻复仇,“愿比死者壹洒之”体现了其爱民之心。

B.在文中,孟子认为只有法治清明,减轻刑罚;降低税率,藏富于民,才能使人民安居乐业。

C.孟子提出的“壮者以暇日修其孝悌忠信”,体现了其“仁政”思想的一个主要方面“教民”。

D.孟子通过对“彼夺其民时”一针见血的分析,得出只有“仁者”才会无敌于天下。

【解析】选A。报仇雪恨的基础就是动员民众为他打仗,这是只顾自己的利益而不顾百姓的死活的行为;“愿比死者壹洒之”的真实意图是称霸。

四、语言表达

14.用“中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊”作全句的开头和叙述的主体,重组下面的句子。可以改变语序,增删词语,但不要改变原意。

孟子,性格锐利、强悍。在现实生活面前无奈地且战且退的同时,爆发出中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊,为中国知识分子的领地竖立了原始的木栅栏。

答:_____________________________________________

【解析】本题属于主体变化类的重组,它要求变化句子的陈述对象。原句子的陈述对象为“孟子”,重组后的第一个分句必须是“中国知识分子……呐喊”,其他分句可以灵活安排。

参考答案:中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊是性格锐利、强悍的孟子在现实面前无奈地且战且退的同时爆发出来的,而孟子也就因此为中国知识分子的领地竖立了原始的木栅栏。

15.阅读下面两则材料,回答问题。

材料一:以下是某中学老师推荐给学生的部分书目:《繁星·春水》《爱的教育》《伊索寓言》《童年》《宗璞散文》《论语》《莫泊桑短篇小说选》《西游记》《丰子恺散文集》《人类的群星闪耀时》《老人与海》《刘墉作品选》。

材料二:以下是最受中学生喜欢的部分书目:《哈利·波特》《小王子》《伊索寓言》《谁动了我的奶酪》《神雕侠侣》《花季雨季》《男生贾里》《流星花园》

《麦田里的守望者》《草样年华》《幻城》《西游记》。

(1)请用一句话概括以上材料所反映的现象。(不超过25字)

答:_____________________________________________

(2)你对上述材料所涉及的问题有何看法?请简要阐述。

答:_____________________________________________

答案:(1)中学老师推荐的书目和中学生喜欢的存在较大差异。

(2)示例一:作为知识和文化的传播者,老师有责任引导学生走进经典,让学生通过阅读经典,陶冶情操,磨砺意志,传承文化;但老师在推荐书目的时候也要注意学生的阅读兴趣和实际需求。

示例二:中学生有权选择自己的阅读书目,根据自己的兴趣爱好多读一些书;但只凭兴趣爱好阅读,不利于全面发展,所以在阅读自己喜欢的书籍之外,还要扩大阅读面,加强对经典的阅读。

1.下列各句中不含通假字的一项是( )

A.鸡豚狗彘之畜,无失其时

B.颁白者不负戴于道路矣

C.数罟不入洿池

D.涂有饿莩而不知发

【解析】选C。A.无,通“毋”;B.颁,通“斑”;D.涂,通“途”。

2.下列加点字解释有误的一项是( )

A.兵刃既接 兵:兵器,武器

B.或百步而后止 或:或许

C.狗彘食人食而不知检 检:制止,约束

D.涂有饿莩而不知发 发:打开粮仓,赈济百姓

【解析】选B。或:有的人。

﹒

﹒

﹒

﹒

【解析】选B。这仅仅是“王道之始”的条件,“称王天下”还需要“谨庠序之教,申之以孝悌之义……”这些条件。

答案:(1)用棍棒和刀子杀死人,有什么区别吗?

(2)我为此感到羞耻,希望能替全体死难者雪耻复仇,您说我该怎么办才好?

(3)在家能侍奉父兄,外出能尊长敬上,这样,即使是手里拿着木制的棍棒,也可以跟拥有坚实盔甲和锋利武器的秦、楚军队相对抗。

3.下列句中加点的词,与“然而不王者”中“王”字用法不相同的一项是( )

A.填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走

B.斧斤以时入山林

C.五十者可以衣帛矣

D.五亩之宅,树之以桑

【解析】选B。A、C、D中加点的词的用法均与题干中的“王”的用法相同,为名词用作动词。B中的“斧斤”为名词的一般用法。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

4.下列加点词的意义,与现代汉语相同的一项是( )

A.察邻国之政,无如寡人之用心者

B.养生丧死无憾,王道之始也

C.然而不王者,未之有也

D.河内凶,则移其民于河东

【解析】选A。“用心”的意义与现代汉语相同,都是“用尽心力”的意思。B.“养生”:古义为“供养活着的人”,今义为“保养身体”。C.“然而”:古义为“这样(做了)却……”,今义为转折连词。D.凶:古义为“谷物收成不好,荒年”;今义为“凶恶”。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

5.下列各句中句式不同于其他三项的一项是( )

A.树之以桑

B.申之以孝悌之义

C.颁白者不负戴于道路矣

D.然而不王者,未之有也

【解析】选D。A、B、C三项,都是状语后置句,D项“未之有也”是宾语前置句。

二、课内阅读

阅读“不违农时,谷不可胜食也”至“王无罪岁,斯天下之民至焉”,完成6~9题。

6.下列各组句子中加点字的意义不相同的一项是( )

【解析】选A。A项前者是“错过,失去”的意思,后者是“夺取”的意思;B项都是数词,“几”;C项都是“兵器”的意思;D项都是“尽”的意思。

7.下列各句中“以”字的用法不同于其他三项的一项是

( )

A.斧斤以时入山林

B.盖在殷忧,必竭诚以待下

C.将有作,则思知止以安人

D.死犹为厉鬼以击贼

【解析】选A。A项中的“以”是“按”的意思,介词;其余都是连词。

﹒

﹒

﹒

﹒

8.下面对文意的表述理解错误的一项是( )

A.孟子认为,如果想让百姓对生养死葬没有什么不满,就必须做到粮食与鱼鳖吃不完,材木不能用得尽。

B.孟子认为,让百姓按时栽种农桑,畜养牲畜,不随意耽误百姓农时,百姓就能免于饥寒,国君就能够称王天下。

C.对于社会混乱、哀鸿遍野的局面,不加以改变,却归罪于年成不好,这无异于拿刀杀人却归罪于兵器。

D.本段文字从实行王道谈起,层层深入,有力地阐明了使民归附的原因、道理和措施。

9.翻译下面的句子。

(1)养生丧死无憾,王道之始也。

译文:__________________________________________

(2)谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

译文:__________________________________________

(3)是何异于刺人而杀之曰“非我也,兵也”?

译文:__________________________________________

答案:(1)百姓对生养死葬没有什么不满,这就是王道的开端了。

(2)认真地兴办学校教育,把孝悌的道理反复讲给百姓听,头发花白的老人不会在路上背着或者顶着东西了。

(3)这种说法和杀死了人却说“不是我杀的,是兵器杀的”有什么不同呢?

10.下列加点词语解释不当的一项是( )

A.始作俑者,其无后乎 (代词,这些人)

B.愿比死者壹洒之 (为,替)

C.壮者以暇日修其孝悌忠信 (孝顺父母,恭顺兄长)

D.彼陷溺其民,王往而征之 (使陷到井里,淹在水里)

【解析】选A。其:语气副词,恐怕,难道。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

13.将文中画线的句子译成现代汉语。

(1)杀人以梃与刃,有以异乎?

译文:___________________________________________

(2)寡人耻之,愿比死者壹洒之,如之何则可?

译文:___________________________________________

(3)入以事其父兄,出以事其长上,可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣。

译文:___________________________________________

11.下面各句中加点虚词的意义和用法相同的一组是( )

A.①壮者以暇日修其孝悌忠信

②以五十步笑百步,则何如

B.①兽相食,且人恶之

②恶在其为民父母也

C.①夫谁与王敌

②微夫人之力不及此

D.①为民父母,行政不免于率兽而食人

②愿举国为内臣

【解析】选D。均为动词,作为。A.介词,用/介词,拿;B.动词,厌恶/疑问代词,哪里;C.发语词/指示代词,那个。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

12.下面对原文内容的分析,不正确的一项是( )

A.梁惠王再三战败,一心一意只想雪耻复仇,“愿比死者壹洒之”体现了其爱民之心。

B.在文中,孟子认为只有法治清明,减轻刑罚;降低税率,藏富于民,才能使人民安居乐业。

C.孟子提出的“壮者以暇日修其孝悌忠信”,体现了其“仁政”思想的一个主要方面“教民”。

D.孟子通过对“彼夺其民时”一针见血的分析,得出只有“仁者”才会无敌于天下。

【解析】选A。报仇雪恨的基础就是动员民众为他打仗,这是只顾自己的利益而不顾百姓的死活的行为;“愿比死者壹洒之”的真实意图是称霸。

四、语言表达

14.用“中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊”作全句的开头和叙述的主体,重组下面的句子。可以改变语序,增删词语,但不要改变原意。

孟子,性格锐利、强悍。在现实生活面前无奈地且战且退的同时,爆发出中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊,为中国知识分子的领地竖立了原始的木栅栏。

答:_____________________________________________

【解析】本题属于主体变化类的重组,它要求变化句子的陈述对象。原句子的陈述对象为“孟子”,重组后的第一个分句必须是“中国知识分子……呐喊”,其他分句可以灵活安排。

参考答案:中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊是性格锐利、强悍的孟子在现实面前无奈地且战且退的同时爆发出来的,而孟子也就因此为中国知识分子的领地竖立了原始的木栅栏。

15.阅读下面两则材料,回答问题。

材料一:以下是某中学老师推荐给学生的部分书目:《繁星·春水》《爱的教育》《伊索寓言》《童年》《宗璞散文》《论语》《莫泊桑短篇小说选》《西游记》《丰子恺散文集》《人类的群星闪耀时》《老人与海》《刘墉作品选》。

材料二:以下是最受中学生喜欢的部分书目:《哈利·波特》《小王子》《伊索寓言》《谁动了我的奶酪》《神雕侠侣》《花季雨季》《男生贾里》《流星花园》

《麦田里的守望者》《草样年华》《幻城》《西游记》。

(1)请用一句话概括以上材料所反映的现象。(不超过25字)

答:_____________________________________________

(2)你对上述材料所涉及的问题有何看法?请简要阐述。

答:_____________________________________________

答案:(1)中学老师推荐的书目和中学生喜欢的存在较大差异。

(2)示例一:作为知识和文化的传播者,老师有责任引导学生走进经典,让学生通过阅读经典,陶冶情操,磨砺意志,传承文化;但老师在推荐书目的时候也要注意学生的阅读兴趣和实际需求。

示例二:中学生有权选择自己的阅读书目,根据自己的兴趣爱好多读一些书;但只凭兴趣爱好阅读,不利于全面发展,所以在阅读自己喜欢的书籍之外,还要扩大阅读面,加强对经典的阅读。