第三单元 课题3 元素 教学设计课件— 2021-2022学年九年级化学人教版上册(31张PPT)

文档属性

| 名称 | 第三单元 课题3 元素 教学设计课件— 2021-2022学年九年级化学人教版上册(31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-06-21 14:53:33 | ||

图片预览

文档简介

第三单元

课题3 元素

教学设计

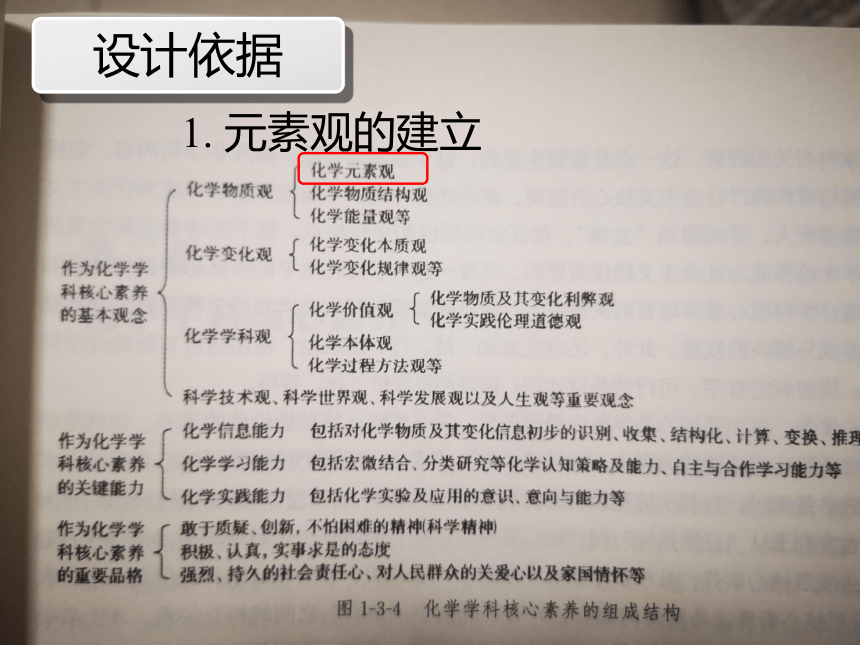

设计依据

1. 元素观的建立

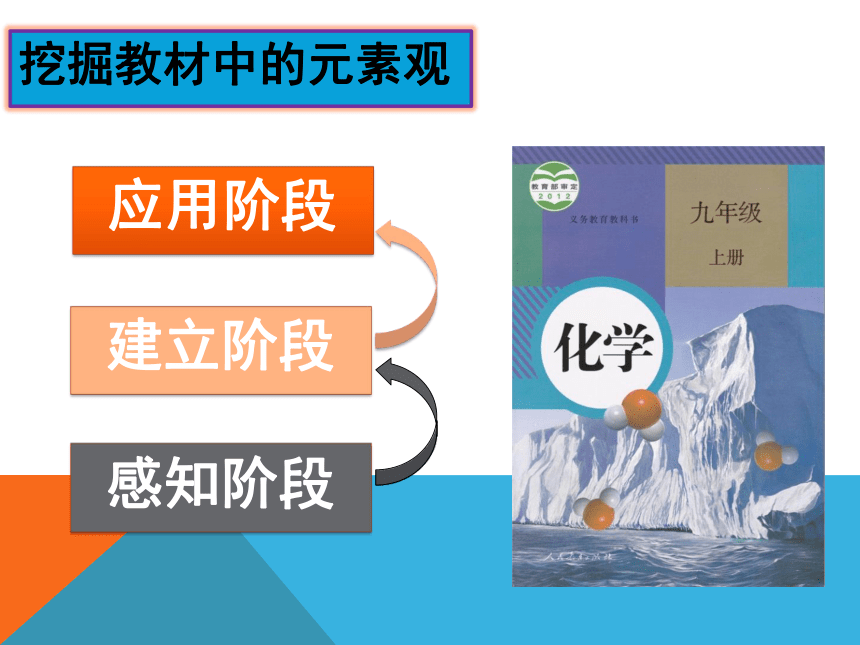

挖掘教材中的元素观

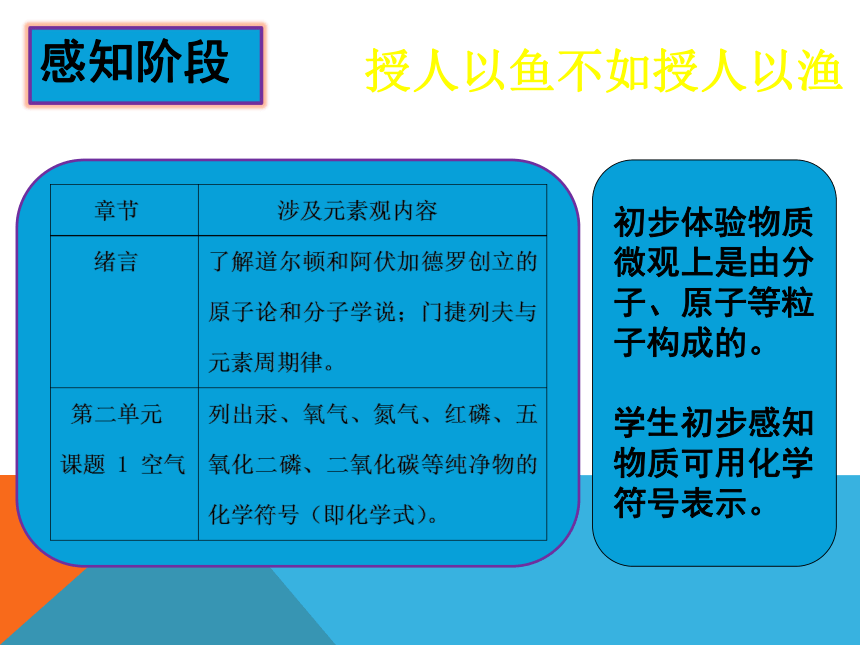

感知阶段

建立阶段

应用阶段

感知阶段

初步体验物质微观上是由分子、原子等粒子构成的。

学生初步感知物质可用化学符号表示。

授人以鱼不如授人以渔

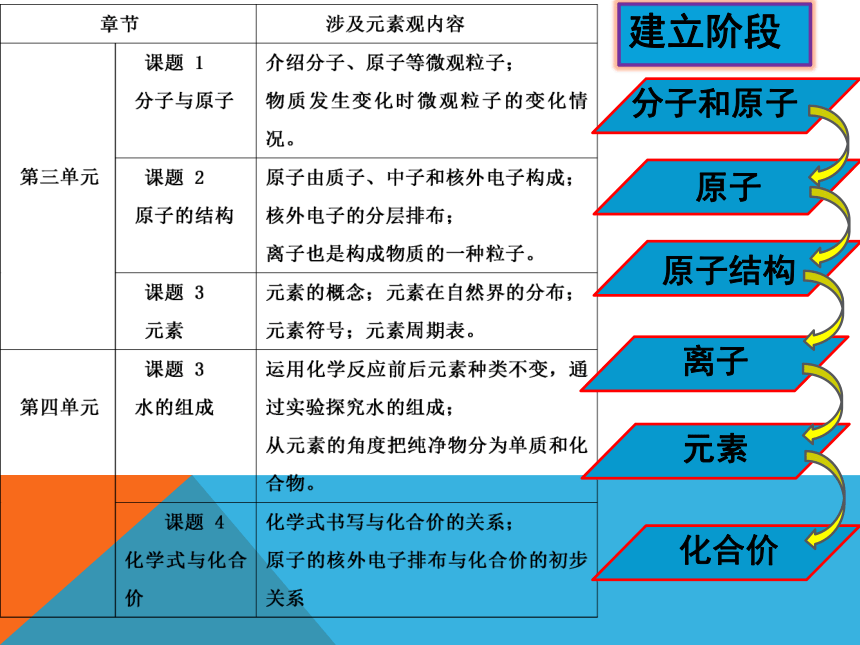

建立阶段

分子和原子

原子

原子结构

离子

元素

化合价

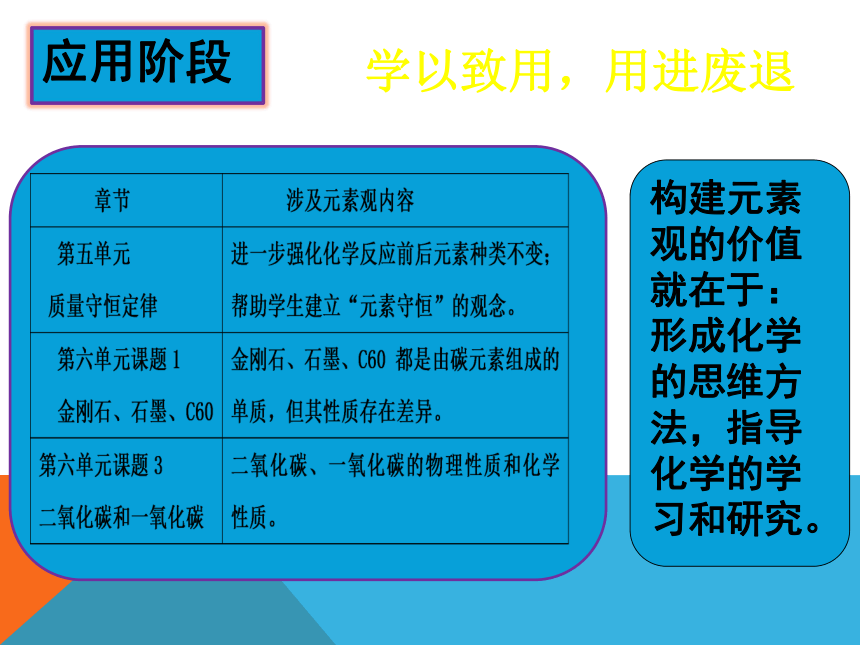

应用阶段

构建元素观的价值就在于:形成化学的思维方法,指导化学的学习和研究。

学以致用,用进废退

2.发展化学学科核心素养----宏观辨识与微观探析

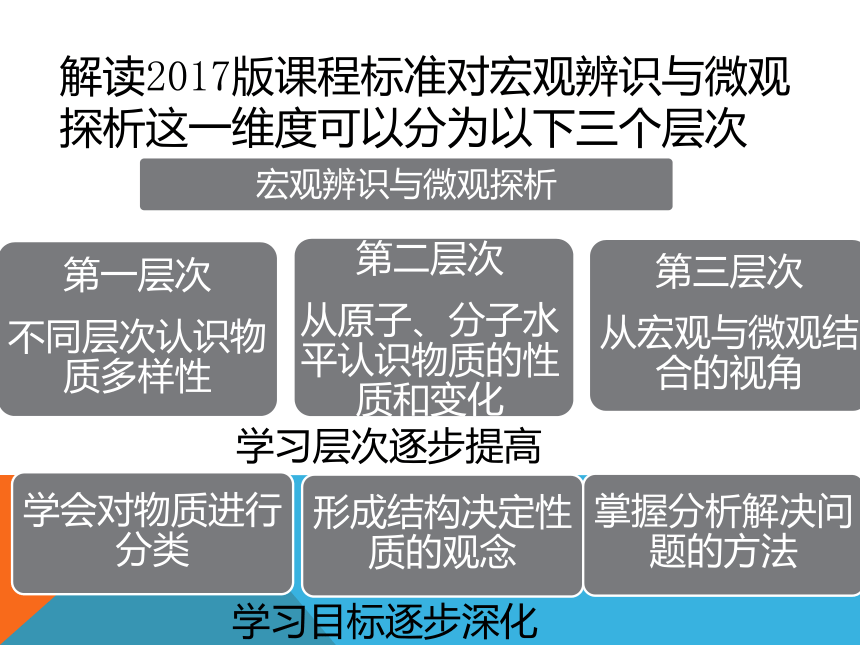

解读2017版课程标准对宏观辨识与微观探析这一维度可以分为以下三个层次

第一层次

不同层次认识物质多样性

第二层次

从原子、分子水平认识物质的性质和变化

第三层次

从宏观与微观结合的视角

学习层次逐步提高

学会对物质进行分类

形成结构决定性质的观念

掌握分析解决问题的方法

学习目标逐步深化

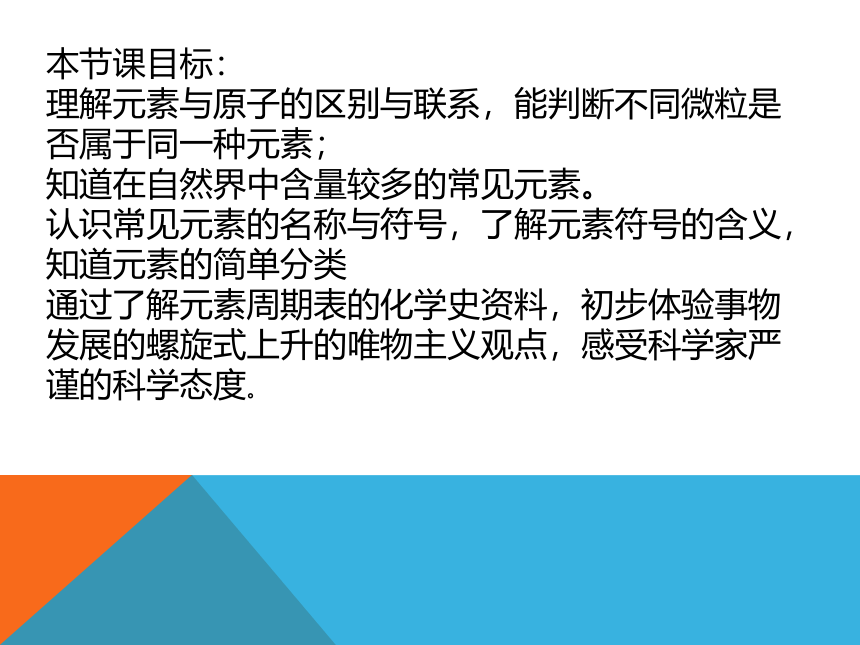

本节课目标:

理解元素与原子的区别与联系,能判断不同微粒是否属于同一种元素;

知道在自然界中含量较多的常见元素。

认识常见元素的名称与符号,了解元素符号的含义,知道元素的简单分类

通过了解元素周期表的化学史资料,初步体验事物发展的螺旋式上升的唯物主义观点,感受科学家严谨的科学态度。

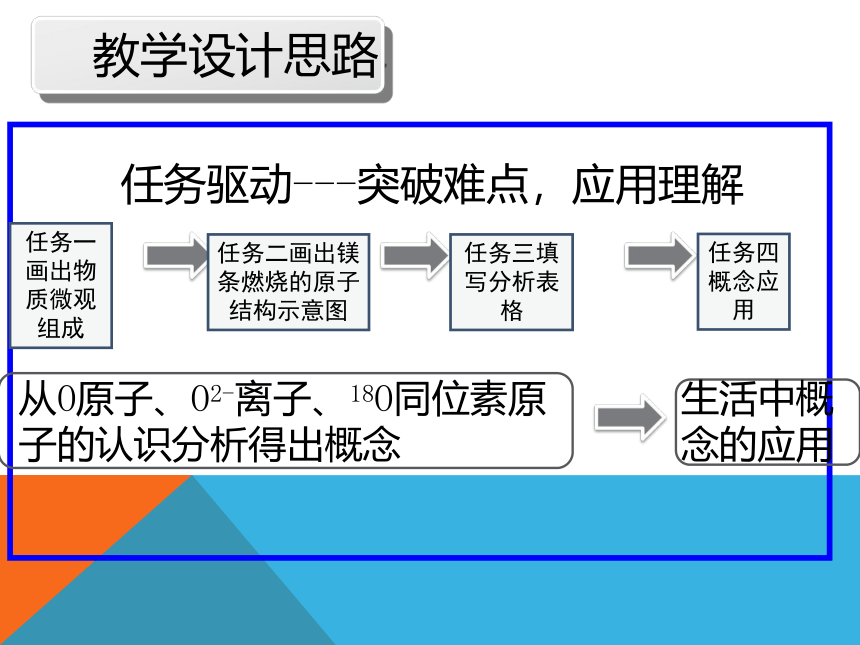

教学设计思路

任务驱动---突破难点,应用理解

任务一

画出物质微观组成

任务二画出镁条燃烧的原子结构示意图

任务三填写分析表格

任务四概念应用

从O原子、O2-离子、18O同位素原子的认识分析得出概念

生活中概念的应用

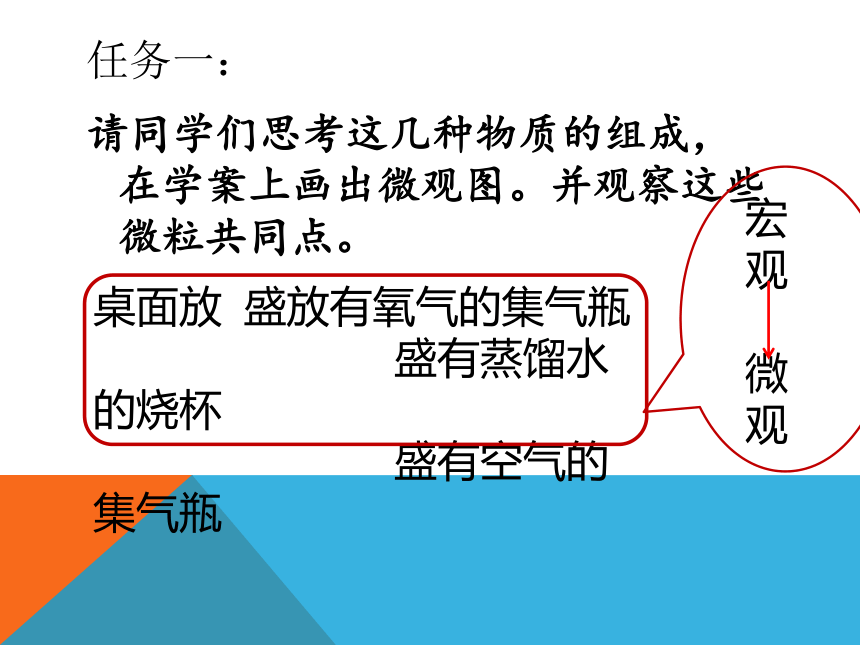

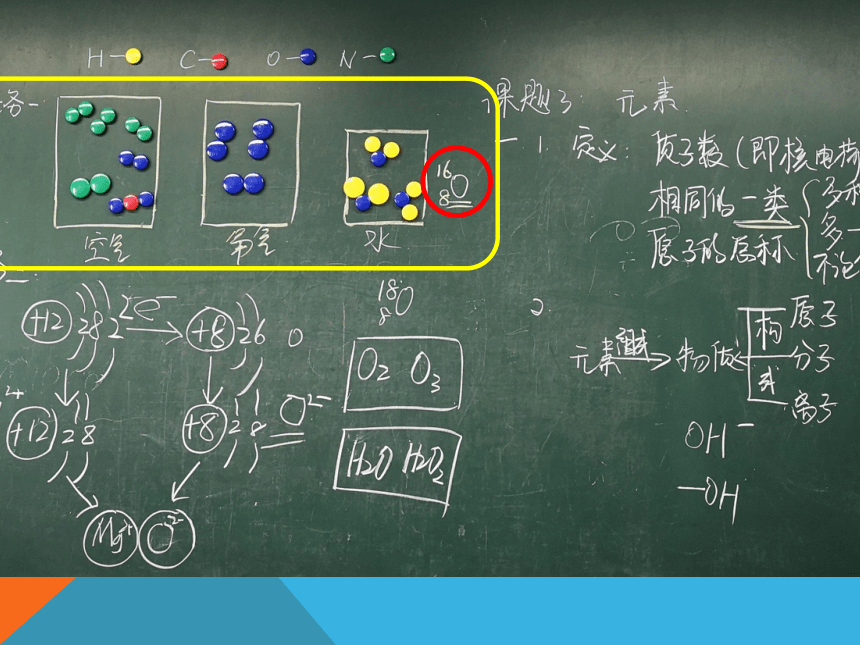

任务一:

请同学们思考这几种物质的组成,在学案上画出微观图。并观察这些微粒共同点。

桌面放 盛放有氧气的集气瓶

盛有蒸馏水的烧杯

盛有空气的集气瓶

宏观

微观

任务二:

观察镁条在空气中燃烧的现象,并用原子结构示意图表示

二氧化碳C16O2

水 H2

阳光

氧气

2

葡萄糖

C6H1216O6

研究光合作用的变化本质

16O

16O

18O

18O

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}物质

含氧

微粒

质子数

中子数

核外电子数

O2

O

8

8

8

MgO

O2-

8

8

10

H218O

18O

8

10

8

任务三:分析下列表格,找到决定元素本质的粒子

氧元素

元素:

的一类原子的总称。

质子数(即核电荷数)相同

可用于描述物质的组成

(宏观)

辨一辨:下面的表述正确么?

水由两个氢原子和一个氧原子构成( )

水由两个氢元素和一个氧元素组成( )

水由氢元素和氧元素组成( )

氧气由氧原子构成( )

一个水分子由两个氢原子和一个氧原子构成( )

由一种元素组成的物质一定是纯净物( )

任务四

阅读《诗意的原子》书中的这一段话,思考

你呼出的碳

玉米秸秆的一部分

公牛的肌肉

狐狸的胡须

这些物质中的碳是什么关系呢?

水

水分子

氢原子

氧原子

氢元素

氧元素

二氧化碳分子

碳原子

氧原子

碳元素

氧元素

二氧化碳气体

任务四

根据地壳中岩石的化学成分,你能得到那些关于地壳组成的信息?

成分

含量

二氧化硅

48.48%

三氧化二铝

13.71%

氧化钙

8.81%

氧化亚铁

8.54%

三氧化二铁

5.20%

氧化镁

4.73%

岩石的主要成分及其质量分数

氧元素 48.60%

硅元素 26.30%

铝元素 7.73%

铁元素 4.75%

钙元素 3.45%

钠元素 2.74%

钾元素 2.47%

镁元素 2.00%

氢元素 0.76%

其他 1.20%

O

Si

Al

Fe

Ca

Na

K

Mg

H

原子序数是根据质子数递增的顺序排列,

决定元素种类的是

质子数。

质子数=核电荷数=原子序数

每小格包含的信息

26

铁

55.85

Fe

铁:

Fe:

26:

55.85:

元素名称

元素符号

原子序数(质子数)

相对原子质量

宏观

微观

铁元素;

一个铁原子

Fe

I

碘是人体必需的微量元素之一,有智力元素之称。碘在人体内的含量仅约为30mg,其中一半在甲状腺内,其余则分布于其他组织。人体缺碘会造成甲状腺肿大(即大脖子病) 。

I

碘(I2)

碘化钾(KI)

碘酸钾(KIO3)

碘是紫黑色固体,具有金属光泽,易升华、易凝华,有毒性和腐蚀性。

碘化钾是白色粉末,在潮湿空气中微有吸湿性,有苦味而且不稳定,容易被氧化成碘。

碘酸钾是白色粉末,常温下比较稳定,不易受潮,其中的碘元素容易被人体吸收。

元素在不同的物质中存在形式非常重要,它关系到该物质的性质。

教学设计思路

任务驱动---突破难点,应用理解

任务一

画出物质微观组成

任务二画出镁条燃烧的原子结构示意图

任务三填写分析表格

任务四概念应用

从O原子、O2-离子、18O同位素原子的认识分析得出概念

生活中概念的应用

随堂练习

课后反思

1.本节课的设计重点是从微观原子、离子的理解应用上升到元素的概念的形成。任务一到任务三是概念的生成过程。本节课还是很好的实现了这一教学目标。

2.在元素是宏观概念这一点的突破上,通过后续学生的练习反馈,还是很难在这一节课上达到教学目标。

课题3 元素

教学设计

设计依据

1. 元素观的建立

挖掘教材中的元素观

感知阶段

建立阶段

应用阶段

感知阶段

初步体验物质微观上是由分子、原子等粒子构成的。

学生初步感知物质可用化学符号表示。

授人以鱼不如授人以渔

建立阶段

分子和原子

原子

原子结构

离子

元素

化合价

应用阶段

构建元素观的价值就在于:形成化学的思维方法,指导化学的学习和研究。

学以致用,用进废退

2.发展化学学科核心素养----宏观辨识与微观探析

解读2017版课程标准对宏观辨识与微观探析这一维度可以分为以下三个层次

第一层次

不同层次认识物质多样性

第二层次

从原子、分子水平认识物质的性质和变化

第三层次

从宏观与微观结合的视角

学习层次逐步提高

学会对物质进行分类

形成结构决定性质的观念

掌握分析解决问题的方法

学习目标逐步深化

本节课目标:

理解元素与原子的区别与联系,能判断不同微粒是否属于同一种元素;

知道在自然界中含量较多的常见元素。

认识常见元素的名称与符号,了解元素符号的含义,知道元素的简单分类

通过了解元素周期表的化学史资料,初步体验事物发展的螺旋式上升的唯物主义观点,感受科学家严谨的科学态度。

教学设计思路

任务驱动---突破难点,应用理解

任务一

画出物质微观组成

任务二画出镁条燃烧的原子结构示意图

任务三填写分析表格

任务四概念应用

从O原子、O2-离子、18O同位素原子的认识分析得出概念

生活中概念的应用

任务一:

请同学们思考这几种物质的组成,在学案上画出微观图。并观察这些微粒共同点。

桌面放 盛放有氧气的集气瓶

盛有蒸馏水的烧杯

盛有空气的集气瓶

宏观

微观

任务二:

观察镁条在空气中燃烧的现象,并用原子结构示意图表示

二氧化碳C16O2

水 H2

阳光

氧气

2

葡萄糖

C6H1216O6

研究光合作用的变化本质

16O

16O

18O

18O

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}物质

含氧

微粒

质子数

中子数

核外电子数

O2

O

8

8

8

MgO

O2-

8

8

10

H218O

18O

8

10

8

任务三:分析下列表格,找到决定元素本质的粒子

氧元素

元素:

的一类原子的总称。

质子数(即核电荷数)相同

可用于描述物质的组成

(宏观)

辨一辨:下面的表述正确么?

水由两个氢原子和一个氧原子构成( )

水由两个氢元素和一个氧元素组成( )

水由氢元素和氧元素组成( )

氧气由氧原子构成( )

一个水分子由两个氢原子和一个氧原子构成( )

由一种元素组成的物质一定是纯净物( )

任务四

阅读《诗意的原子》书中的这一段话,思考

你呼出的碳

玉米秸秆的一部分

公牛的肌肉

狐狸的胡须

这些物质中的碳是什么关系呢?

水

水分子

氢原子

氧原子

氢元素

氧元素

二氧化碳分子

碳原子

氧原子

碳元素

氧元素

二氧化碳气体

任务四

根据地壳中岩石的化学成分,你能得到那些关于地壳组成的信息?

成分

含量

二氧化硅

48.48%

三氧化二铝

13.71%

氧化钙

8.81%

氧化亚铁

8.54%

三氧化二铁

5.20%

氧化镁

4.73%

岩石的主要成分及其质量分数

氧元素 48.60%

硅元素 26.30%

铝元素 7.73%

铁元素 4.75%

钙元素 3.45%

钠元素 2.74%

钾元素 2.47%

镁元素 2.00%

氢元素 0.76%

其他 1.20%

O

Si

Al

Fe

Ca

Na

K

Mg

H

原子序数是根据质子数递增的顺序排列,

决定元素种类的是

质子数。

质子数=核电荷数=原子序数

每小格包含的信息

26

铁

55.85

Fe

铁:

Fe:

26:

55.85:

元素名称

元素符号

原子序数(质子数)

相对原子质量

宏观

微观

铁元素;

一个铁原子

Fe

I

碘是人体必需的微量元素之一,有智力元素之称。碘在人体内的含量仅约为30mg,其中一半在甲状腺内,其余则分布于其他组织。人体缺碘会造成甲状腺肿大(即大脖子病) 。

I

碘(I2)

碘化钾(KI)

碘酸钾(KIO3)

碘是紫黑色固体,具有金属光泽,易升华、易凝华,有毒性和腐蚀性。

碘化钾是白色粉末,在潮湿空气中微有吸湿性,有苦味而且不稳定,容易被氧化成碘。

碘酸钾是白色粉末,常温下比较稳定,不易受潮,其中的碘元素容易被人体吸收。

元素在不同的物质中存在形式非常重要,它关系到该物质的性质。

教学设计思路

任务驱动---突破难点,应用理解

任务一

画出物质微观组成

任务二画出镁条燃烧的原子结构示意图

任务三填写分析表格

任务四概念应用

从O原子、O2-离子、18O同位素原子的认识分析得出概念

生活中概念的应用

随堂练习

课后反思

1.本节课的设计重点是从微观原子、离子的理解应用上升到元素的概念的形成。任务一到任务三是概念的生成过程。本节课还是很好的实现了这一教学目标。

2.在元素是宏观概念这一点的突破上,通过后续学生的练习反馈,还是很难在这一节课上达到教学目标。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件