2012高一物理课件 5.3 人类对太空的不懈追求 (鲁科版必修2)2

文档属性

| 名称 | 2012高一物理课件 5.3 人类对太空的不懈追求 (鲁科版必修2)2 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2012-04-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第 三 节

人类对太空的不懈追求

人类观察星空,为了耕作.为了远行,为了信仰,为了探索大自然的奥秘

从太空俯看我们美丽的地球

人类对太空的不懈追求

一、古希腊人的探索

以亚里士多德为代表的古

希腊人认为地球位于宇宙的中

心。所有天体都围绕宇宙的中

心——地球做匀速圆周运动。

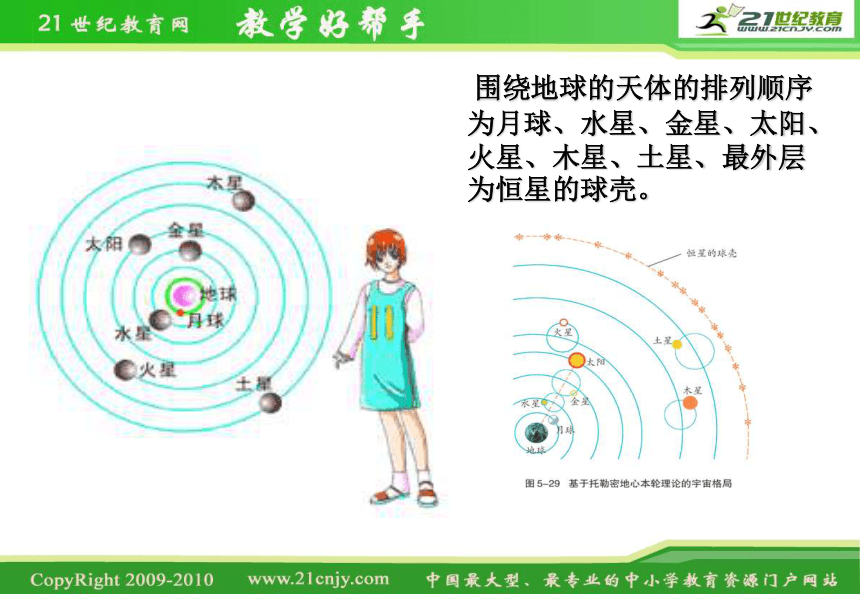

围绕地球的天体的排列顺序为月球、水星、金星、太阳、火星、木星、土星、最外层为恒星的球壳。

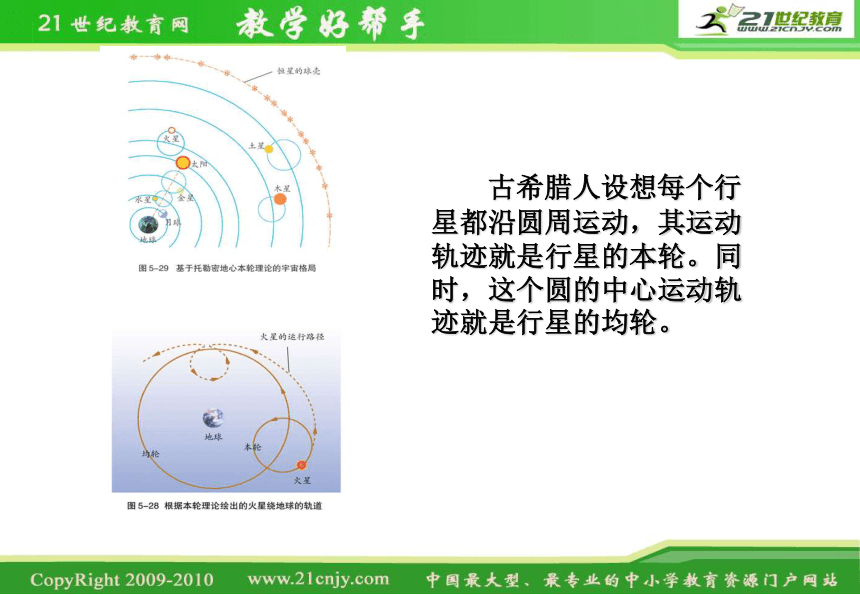

古希腊人设想每个行星都沿圆周运动,其运动轨迹就是行星的本轮。同时,这个圆的中心运动轨迹就是行星的均轮。

天文学家托勒密完善了地心本轮理论。第一次对已知天体的运动进行详细定量的说明。为航海家、天文学家和占星士所采用。该理论一直持续了近2000年。

地心说

1543年,波兰天文学家哥白尼临终时,向世人宣布了他几十年来研究的成果《天体运行论》。正式推出了日心说。哥白尼认为,太阳是宇宙的中心,水星、金星、地球、火星、木星及土星都围绕太阳做匀速圆周运动。月球是地球的卫星。但是,当时人们对哥白尼的日心说并不认同。

第谷是非常了不起的天文观测家,当时尚未发现望远镜,他通过自制的观测仪器对星体进行认真系统的观测。他的测量结果证明了托勒密与哥白尼的理论计算结果都与观测数据不相符。

开普勒研究了第谷连续20年的观测数据,希望进一步解释哥白尼的行星圆形轨道。但他失败了。因为他得到的结果与第谷的观测数据至少有8′的误差。开普勒相信这不是第谷的粗心,而是哥白尼的理论还需要进一步完善。从此他开始研究行星的非匀速圆周运动。经过多年的埋头计算,数十次的否定自己的设想,开普勒最终发现了更精确的行星运动规律,并先后提出了三大定律。

开普勒第一定律:所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳位于椭圆的一个焦点上。

开普勒第二定律:太阳与任何一个行星的连线(矢径)在相等的时间内扫过的面积相等。

开普勒第三定律:行星绕太阳运行轨道半长轴r的立方与其公转周期T的平方成正比。

人们在研究天体运动的同时,还在探索天体为什么会这样运动。

亚里士多德认为天体由以太元素组成,它们本来就应围绕地球做匀速圆周运动。

开普勒时代:行星受到太阳的磁力使天体运动,并且天体受到磁力随距离的增加而减弱。

胡克、哈雷等人:天体受到了遵循平方反比率的向心力的作用才进行圆周运动。

牛顿用数学方法证明了物体围绕中心运动时有一向心力。由于物体沿椭圆轨道运动,向心力与质点到中心的距离的平方成反比。继而推广到宇宙中的物体都在彼此吸引。牛顿将地球对物体的引力扩展到月球,认为地球引力与太阳对行星的作用力,行星对卫星的作用力是性质相同的力,在此基础上,牛顿最终给出了具有科学革命价值的万有引力定律:

1986年1月,美国“挑战者号”航天飞机起飞后凌空爆炸,7名壮志未酬的宇航员、包括一位即将在太空中为几十万美国中学生讲授奇妙太空的中学教师,在万众瞩目中献身蓝天;

2003年2月,美国“哥伦比亚号”航天飞机在它的第28次飞行返程途中突然解体,再过16分钟就能踏上地球的7名宇航员全部牺牲;

浩瀚太空迎来了第一位中国访客——38岁的中国航天员杨利伟。在343公里的高度上,中国人第一次在自己的航天器上看到了人类美丽的地球家园。

从这一天起,中国成为继俄罗斯、美国在世界上第三个能够独立开展载人航天活动的国家。戚发轫说,梦圆那刻,是他这一生笑得最灿烂、哭得最痛快的一次。

人们对宇宙的探索

并没有因此而停止,反

而激起了人们更深入探

索的兴趣!

你还知道世界航天事业

或宇宙探索方面的哪些成就?

精品课件

第 三 节

人类对太空的不懈追求

人类观察星空,为了耕作.为了远行,为了信仰,为了探索大自然的奥秘

从太空俯看我们美丽的地球

人类对太空的不懈追求

一、古希腊人的探索

以亚里士多德为代表的古

希腊人认为地球位于宇宙的中

心。所有天体都围绕宇宙的中

心——地球做匀速圆周运动。

围绕地球的天体的排列顺序为月球、水星、金星、太阳、火星、木星、土星、最外层为恒星的球壳。

古希腊人设想每个行星都沿圆周运动,其运动轨迹就是行星的本轮。同时,这个圆的中心运动轨迹就是行星的均轮。

天文学家托勒密完善了地心本轮理论。第一次对已知天体的运动进行详细定量的说明。为航海家、天文学家和占星士所采用。该理论一直持续了近2000年。

地心说

1543年,波兰天文学家哥白尼临终时,向世人宣布了他几十年来研究的成果《天体运行论》。正式推出了日心说。哥白尼认为,太阳是宇宙的中心,水星、金星、地球、火星、木星及土星都围绕太阳做匀速圆周运动。月球是地球的卫星。但是,当时人们对哥白尼的日心说并不认同。

第谷是非常了不起的天文观测家,当时尚未发现望远镜,他通过自制的观测仪器对星体进行认真系统的观测。他的测量结果证明了托勒密与哥白尼的理论计算结果都与观测数据不相符。

开普勒研究了第谷连续20年的观测数据,希望进一步解释哥白尼的行星圆形轨道。但他失败了。因为他得到的结果与第谷的观测数据至少有8′的误差。开普勒相信这不是第谷的粗心,而是哥白尼的理论还需要进一步完善。从此他开始研究行星的非匀速圆周运动。经过多年的埋头计算,数十次的否定自己的设想,开普勒最终发现了更精确的行星运动规律,并先后提出了三大定律。

开普勒第一定律:所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳位于椭圆的一个焦点上。

开普勒第二定律:太阳与任何一个行星的连线(矢径)在相等的时间内扫过的面积相等。

开普勒第三定律:行星绕太阳运行轨道半长轴r的立方与其公转周期T的平方成正比。

人们在研究天体运动的同时,还在探索天体为什么会这样运动。

亚里士多德认为天体由以太元素组成,它们本来就应围绕地球做匀速圆周运动。

开普勒时代:行星受到太阳的磁力使天体运动,并且天体受到磁力随距离的增加而减弱。

胡克、哈雷等人:天体受到了遵循平方反比率的向心力的作用才进行圆周运动。

牛顿用数学方法证明了物体围绕中心运动时有一向心力。由于物体沿椭圆轨道运动,向心力与质点到中心的距离的平方成反比。继而推广到宇宙中的物体都在彼此吸引。牛顿将地球对物体的引力扩展到月球,认为地球引力与太阳对行星的作用力,行星对卫星的作用力是性质相同的力,在此基础上,牛顿最终给出了具有科学革命价值的万有引力定律:

1986年1月,美国“挑战者号”航天飞机起飞后凌空爆炸,7名壮志未酬的宇航员、包括一位即将在太空中为几十万美国中学生讲授奇妙太空的中学教师,在万众瞩目中献身蓝天;

2003年2月,美国“哥伦比亚号”航天飞机在它的第28次飞行返程途中突然解体,再过16分钟就能踏上地球的7名宇航员全部牺牲;

浩瀚太空迎来了第一位中国访客——38岁的中国航天员杨利伟。在343公里的高度上,中国人第一次在自己的航天器上看到了人类美丽的地球家园。

从这一天起,中国成为继俄罗斯、美国在世界上第三个能够独立开展载人航天活动的国家。戚发轫说,梦圆那刻,是他这一生笑得最灿烂、哭得最痛快的一次。

人们对宇宙的探索

并没有因此而停止,反

而激起了人们更深入探

索的兴趣!

你还知道世界航天事业

或宇宙探索方面的哪些成就?

精品课件

同课章节目录

- 第1章 功和功率

- 导入 神奇的机械

- 第1节 机械功

- 第2节 功和能

- 第3节 功率

- 第4节 人与机械

- 第2章 能的转化与守恒

- 导入 从水车到核电站

- 第1节 动能的改变

- 第2节 势能的改变

- 第3节 能量守恒定律

- 第4节 能源与可持续发展

- 第3章 抛体运动

- 导入 更准、更远

- 第1节 运动的合成与分解

- 第2节 竖直方向上的抛体运动

- 第3节 平抛运动

- 第4节 斜抛运动

- 第4章 匀速圆周运动

- 导入 身边的圆周运动

- 第1节 匀速圆周运动快慢的描述

- 第2节 向心力与向心加速度

- 第3节 向心力的实例分析

- 第4节 离心运动

- 第5章 万有引力定律及其应用

- 导入 从嫦娥奔月到“阿波罗”上天

- 第1节 万有引力定律及引力常量的测定

- 第2节 万有引力定律的应用

- 第3节 人类对太空的不懈追求

- 第6章 相对论与量子论初步

- 导入 迈入新世界

- 第1节 高速世界

- 第2节 量子世界