6.1 《记念刘和珍君》课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 6.1 《记念刘和珍君》课件(共32张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第06课 记念刘和珍君

2020-2021学年部编版高中语文选择性必修中册

第二单元

1.思维目标:概括文章内容,整体把握文章的思路和结构。

2.语言目标:把握刘和珍这一人物形象,体会作者的思想感情。

3.审美目标:赏析文中句子的表达特色和深刻含意;赏析本文记叙、议论、抒情相结合的写法。

4.文化目标:传承和发扬爱国主义精神。

学习目标

在20世纪初的中国,有这样一群热血青年,他们没有奢华的生活,却有着崇高坚定的信仰:为国家的尊严,为民族的复兴,为人民的幸福而前赴后继。他们愤然在那片枪林弹雨中前行,他们用自己血肉模糊的双手去开辟通向进步的道路,他们不相信命运,奋力反抗着……他们一个接一个地倒下,却又像鲁迅说的那样,一个又一个地站起来,不为势利所屈。随着时间的流逝,他们的桀骜和微笑渐渐成为一个个鲜明的记忆。今天我们就来学习鲁迅先生的《记念刘和珍君》,寻找英雄的足迹。

新课导入

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,出身于破落的封建家庭,青年时代受进化论、尼采超人哲学和托尔斯泰博爱思想的影响。毛泽东说:“鲁迅是中国文化革命的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和革命家。”“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”是鲁迅一生的真实写照。1918年5月,首次用“鲁迅”的笔名,发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文化运动的基石,成为“五四”新文化运动的主将。

了解作者

1936年因肺病在上海逝世,终年55岁。他给后人留下了800多万字的著作,这是一笔宝贵的精神财富。他的作品被翻译成英、日、俄、德、法、阿拉伯等50多种文字,深受世界各国人民的喜爱。安葬时,上海民众代表敬献一面白底黑字的旗帜覆于棺上,上面写着“民族魂”。

主要作品:小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《华盖集》《且介亭杂文》《坟》《南腔北调集》等。

了解作者

1926年3月18日,北京各界人士为了抗议帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会。会后游行示威,去执政府请愿。当游行队伍抵达执政府国务院东辕门时,早已戒备森严的政府卫队突然向群众开枪射击,并用大刀、铁棍追打砍杀,制造了死47人、伤150多人的“三一八”惨案。

创作背景

惨案发生后,反动军阀的走狗文人极力为其主子开脱罪责,诬蔑参加请愿的群众是“暴徒”,是“自蹈死地”等等,并把杀人的罪责推在他们所说的“民众领袖”身上,说“民众领袖”“犯了故意引人于死地的嫌疑”“罪孽当然不下于开枪杀人者”。

创作背景

刘和珍是“三一八”惨案的遇害者,她是北京女子师范大学英文系学生、学生自治会主席、鲁迅先生的学生,是位爱国的热血青年,她的牺牲给鲁迅先生带来了莫大的悲哀,当时反动文人的污蔑、中伤,使鲁迅先生悲愤至极,同年四月,写下了这篇纪念文章。鲁迅先生称她为“君”,怀有崇敬的意思。

创作背景

jí

xínɡ

liáo

chà

è

ào

pū

lìn

chóu chú

zhǎn

dié

hái

lù

zì

miè

dí

cuán

dàn

xù

dàn

读准字音

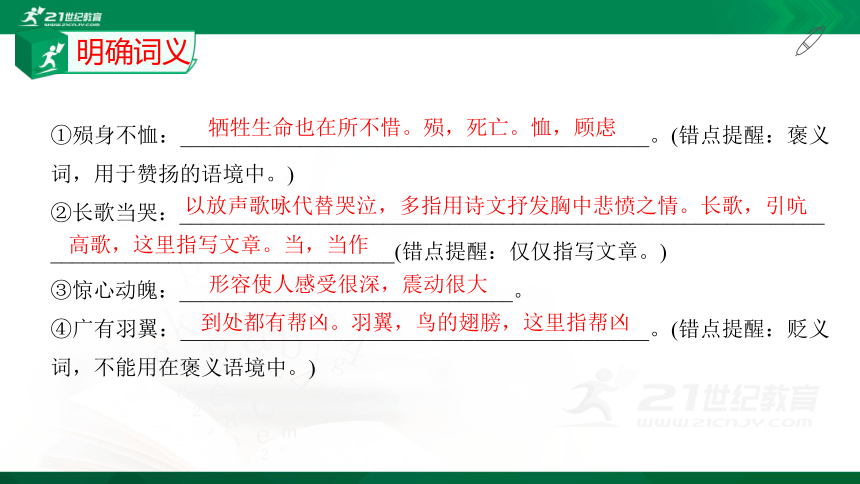

①殒身不恤:___________________________________________。(错点提醒:褒义词,用于赞扬的语境中。)

②长歌当哭:____________________________________________________________

________________________________(错点提醒:仅仅指写文章。)

③惊心动魄:_______________________________。

④广有羽翼:___________________________________________。(错点提醒:贬义词,不能用在褒义语境中。)

牺牲生命也在所不惜。殒,死亡。恤,顾虑

以放声歌咏代替哭泣,多指用诗文抒发胸中悲愤之情。长歌,引吭

高歌,这里指写文章。当,当作

形容使人感受很深,震动很大

到处都有帮凶。羽翼,鸟的翅膀,这里指帮凶

明确词义

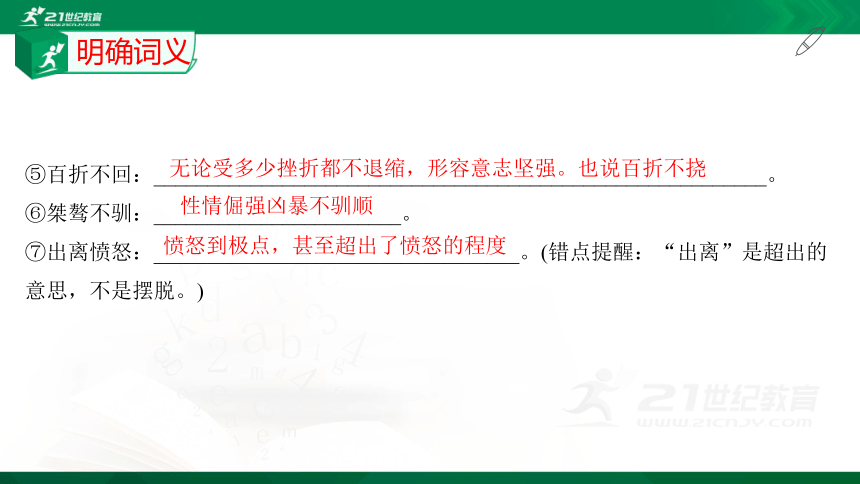

⑤百折不回:_________________________________________________________。

⑥桀骜不驯:_______________________。

⑦出离愤怒:__________________________________。(错点提醒:“出离”是超出的意思,不是摆脱。)

无论受多少挫折都不退缩,形容意志坚强。也说百折不挠

性情倔强凶暴不驯顺

愤怒到极点,甚至超出了愤怒的程度

明确词义

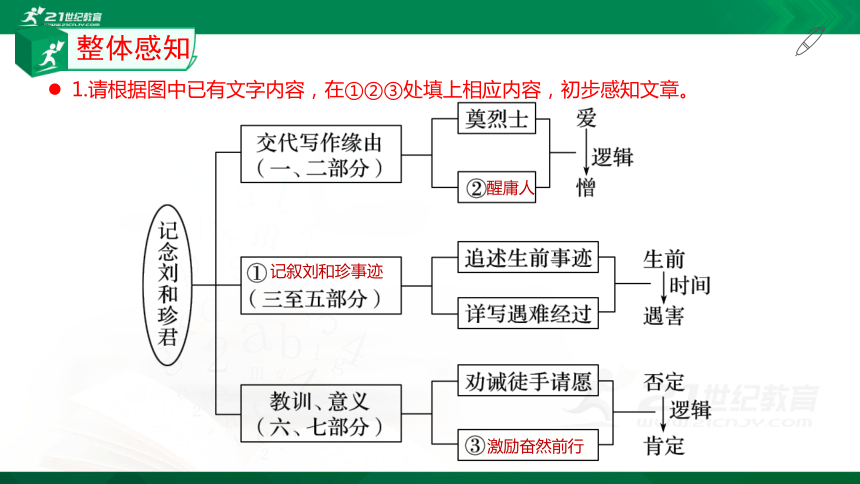

1.请根据图中已有文字内容,在①②③处填上相应内容,初步感知文章。

记叙刘和珍事迹

醒庸人

激励奋然前行

整体感知

【把握刘和珍形象,体会作者的思想感情】1.通读课文,明确作者写了刘和珍的哪几件事情,并分析总结刘和珍这一人物形象的性格特点。

明确:(1)事迹:①生前就很爱看鲁迅的文章;

②虽生活艰难,却毅然预定了全年的《莽原》;

③成为学生自治会职员;

④常常微笑着,态度很温和;

⑤虑及母校前途,黯然至于泣下;

⑥不为势利所屈,反抗反动校长;

⑦“欣然前往”参加请愿运动;

⑧中弹牺牲。

思维拓展

【把握刘和珍形象,体会作者的思想感情】1.通读课文,明确作者写了刘和珍的哪几件事情,并分析总结刘和珍这一人物形象的性格特点。

(2)性格特点:①向往革命,渴求真理,追求进步;

②有组织能力,有威信;

③本性善良,为人和蔼;

④有很强的使命感和责任感;

⑤嫉恶如仇,勇于反抗;

⑥热心政治运动,勇赴国难,不惧牺牲。

思维拓展

【把握刘和珍形象,体会作者的思想感情】2.作者在文中为什么要反复写刘和珍的“和蔼”“始终微笑着”?

明确:①突出刘和珍的形象特征,她是一个和蔼、善良的女学生;

②通过与反动政府和文人的鲜明对比,揭露反动政府和反动文人的凶残和无耻;

③表达她的“亲族”“师友”“爱人”深深的痛惜,表明纵使时光流逝,他们也永远不会忘记这位“始终微笑着”“和蔼”的优秀的中国青年。

思维拓展

【把握刘和珍形象,体会作者的思想感情】3.本文题为“记念刘和珍君”,但是笔之所及并非限于刘和珍一人。通读全文,看看作者的笔触涉及了哪几类人,作者对这几类人表达了怎样的感情和态度?

明确:(1)第一类是爱国青年,突出了刘和珍,提到了杨德群、张静淑,扩大一点是“四十余被害的青年”,再扩大一点是数百伤者,再扩大就是请愿的群众。作者对这类人的感情是:沉痛地悼念,奉献尊敬,颂扬他们的勇毅,告诫他们要注意斗争的方式,激励他们“更奋然而前行”。

(2)第二类是反动势力,包括段祺瑞执政府(“当局者”)、几个“有恶意的闲人”“流言家”。对于他们,作者控诉其暴行,痛斥其无耻的流言。

(3)第三类是那些“庸人”和“无恶意的闲人”。字里行间流露出作者痛心民族的衰亡以及这种衰亡民族的默无声息,作者渴望并呼唤他们“爆发”。

思维拓展

【把握刘和珍形象,体会作者的思想感情】4.本文中,作者两次写“我也早觉得有写一点东西的必要了”,又接着写“我正有写一点东西的必要了”。这样几乎完全相同的语句接连出现了三次。三次“有写一点东西的必要”中的“必要”的具体内容是什么?“也”针对什么而言?“正”又怎么理解?

明确:(1)第一次“我也早觉得有写一点东西的必要了”是出现在程君“正告我”“刘和珍生前就很爱看先生的文章”和“我”回忆了刘和珍在“生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年”的往事之后。对这样一位热情地渴求革命真理的青年,对这样一个与作者有着师生之谊、读编之情的人,当然有必要写文章来加以纪念。这就预示了文章内容之一——悲痛的悼念。感情基调显而易见,是悲痛。“也”字针对程君的请求而言,说明写作此文,不仅仅是因程君的请求,更主要的是出自“我”本身的意愿。

思维拓展

【把握刘和珍形象,体会作者的思想感情】4.本文中,作者两次写“我也早觉得有写一点东西的必要了”,又接着写“我正有写一点东西的必要了”。这样几乎完全相同的语句接连出现了三次。三次“有写一点东西的必要”中的“必要”的具体内容是什么?“也”针对什么而言?“正”又怎么理解?

明确:(2)第二次“我也早觉得有写一点东西的必要了”紧接在“我们还在这样的世上活着”之后出现。“这样的世上”是“四十多个青年的血,洋溢在我的周围”“学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀”的“似人非人的世界”,是既有“猛士”又多“庸人”的世界,是“造化”易于使人“暂得偷生”的世界。为了促醒“庸人”,使不知“何时是一个尽头”的世界早日到它的“尽头”,这就正有写“一点东西”来揭露暴行、揭露“流言”的必要。这就预示了文章内容之二——愤怒的揭露。感情基调是愤怒。“也”字既针对文章内容之一,又针对反动文人的文章而言。

思维拓展

【把握刘和珍形象,体会作者的思想感情】4.本文中,作者两次写“我也早觉得有写一点东西的必要了”,又接着写“我正有写一点东西的必要了”。这样几乎完全相同的语句接连出现了三次。三次“有写一点东西的必要”中的“必要”的具体内容是什么?“也”针对什么而言?“正”又怎么理解?

明确:(3)第三次“我正有写一点东西的必要了”紧接在“忘却的救主快要降临了罢”之后出现。惨案才过去两个星期,而“忘却的救主”则快要降临了。烈士的鲜血就这样白流了吗?敌人欠下的血债就不讨还了吗?因此有必要写“一点东西”提醒人们,也提醒自己:不要忘记烈士的鲜血,要总结教训、意义,“更奋然而前行”。“正”是恰到时候的意思。

思维拓展

【赏析文中句子的表达特色和深刻含意】5.真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?

明确:表达特色:①“哀痛”“幸福”是为动用法。“哀痛者”,为……感到哀痛的人;“幸福者”,为……感到幸福的人。

②“这是怎样的哀痛者和幸福者?”运用反问的修辞,表达了对猛士的高度肯定和讴歌。

③叠用“敢于”,强调了猛士的勇敢精神,自然地流露出赞美之情。

深刻含意:真正的革命斗士,能够面对黑暗的现实,不惧怕反动派的血腥屠杀。他们为民族的衰亡、社会的黑暗、人民的痛苦而担忧,他们是痛苦的,所以说是“哀痛者”;他们又不怕牺牲,勇敢战斗,把能为人民而死当作最大的幸福,所以又说是“幸福者”。这两句话是对包括死难烈士在内的革命志士的热情讴歌。

思维拓展

【赏析文中句子的表达特色和深刻含意】6.沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

明确:表达特色:用反复手法和一个非此即彼的选择复句,指出“沉默”的两条出路——“爆发”和“灭亡”。

深刻含意:这里既有对反动派的警告,又有对世人的呼唤、激励和鼓动,只有斗争才有希望。

思维拓展

【赏析文中句子的表达特色和深刻含意】7.这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

明确:表达特色:句中“伟绩”“武功”都是明显的反语;“惊心动魄的伟大”是对三个女子的大无畏精神的高度赞扬,同时也是对敌人的杀人罪行的极大讽刺。

深刻含意:讽刺、揭露段祺瑞执政府“三一八”大屠杀的野蛮残暴,使历史上“中国军人的屠戮妇婴”和“八国联军的惩创学生”都相形逊色。

思维拓展

【赏析本文记叙、议论、抒情相结合的写法】8.文章有简练的记叙、深刻的议论、强烈的抒情,三者完美地结合在一起。请具体说说这样综合运用多种表达方式所起的作用。

明确:文章把记叙、议论、抒情这三种表达方式有机地融为一体,增强了文章的战斗力、感染力,鲜明而又深刻地表达了文章的主题。

如文章在记叙了刘和珍君等烈士遭流言诬蔑后写道:“惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。”这段抒情性的议论文字有力地揭露了比有形的刀枪更阴险恶毒的“流言”制造者——御用文人的下劣。御用文人的舆论是中国式的专制统治!正是这种野蛮而严密的专制统治,使得我们的民族逐渐“衰亡”,以至“默无声息”了。这里既有对反动政府及其走狗文人的警告,更有对“后死者”的呼唤、激励和鼓舞。

思维拓展

【赏析本文记叙、议论、抒情相结合的写法】8.文章有简练的记叙、深刻的议论、强烈的抒情,三者完美地结合在一起。请具体说说这样综合运用多种表达方式所起的作用。

又如三至五部分,记叙、议论、抒情交错融贯又各有所重,感情起伏回荡、激昂而又深沉。第三部分以刘和珍与作者的师生关系的议论为发端,转入记叙,作者的感情也从第一部分的愤激,转为舒缓;第四部分由记叙进入议论、抒情,在记叙中连用“然而”“但”等转折语,层层递进,感情再次迸发;第五部分开头就用“但是”一转,由上部分的议论转到记叙刘和珍等人遇难的经过,结尾再用“但是……”一句揭穿刽子手们的狰狞面目。对中外杀人者的义愤已经到了无法遏制的地步。

思维拓展

【疑难探究】毛泽东在《新民主主义论》里对鲁迅作了最全面且最恰当的评价,他说:“鲁迅是中国文化革命的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和伟大的革命家。”读了《记念刘和珍君》,你是否深深地感受到鲁迅的这三个“伟大”?请结合文章谈谈你的感受。

(1)鲁迅是伟大的文学家,嬉笑怒骂皆成文章。通过对文章语言的赏析,我们已能了解他雷霆万钧、所向披靡的笔力。

(2)鲁迅是伟大的革命家。在《记念刘和珍君》一文中,鲁迅先生深情地记叙了刘和珍的英勇事迹,讴歌了“猛士”精神,抒发了他对烈士的无限钦敬,表示了自己“苟活到现在”的内疚,为我们塑造了一座年轻的丰碑。但是,我们透过文章又能深深地感受到鲁迅先生这座世纪丰碑的伟大和崇高。反复诵读文章,我们感到自己的心随着一颗伟大的心在跳动,我们的血随着伟人的血在沸腾,心灵在净化,情操得到升华。

思维拓展

【疑难探究】毛泽东在《新民主主义论》里对鲁迅作了最全面且最恰当的评价,他说:“鲁迅是中国文化革命的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和伟大的革命家。”读了《记念刘和珍君》,你是否深深地感受到鲁迅的这三个“伟大”?请结合文章谈谈你的感受。

了“微茫的希望”。更难能可贵的是,他从“三一八”血案中总结出深刻的历史教训,他告诫革命志士,在武装到牙齿的、嗜杀成性的、没有丝毫民主和自由可言的反动政府面前,中国是不能进行西方式民主的合法的请愿斗争的,革命不能有无谓的牺牲,中国的革命必须寻求另外的斗争形式。所有这些,对于当时正在浴血奋战的革命志士来说,是多么及时而又振聋发聩的启示啊!鲁迅无愧于革命者的良师和益友。

思维拓展

技法点拨

【课文借鉴】

本文多次运用反复的手法。如作者反复写刘和珍的“微笑”和“温和”,一是表明对年轻美丽生命消殒的无比痛惜,这“微笑”和“温和”是刘和珍留给作者永远的印象;二是揭露执政府的残暴和流言家的无耻,执政府诬蔑她们是“暴徒”,流言家说她们是“受人利用”,有了“微笑”和“温和”,谎言便不攻自破,而执政府和流言家的丑恶嘴脸更是暴露无遗。

【运用点拨】

运用反复手法,要注意以下几个方面:

(1)知道什么情况下可以运用反复的表达方式:为了强调某种意思,突出某种情感。不能为反复而反复,成为某些内容的机械重复。

(2)知道如何来进行反复

从呈现的方式上,可以用连续反复和间隔反复;从重复的内容上,可分为词语反复、词组或句子反复、语段反复。

技法点拨

①词语反复。为凸显某种感情或某种行为,连续两次以上使用同一词语,达到强调的目的。例如:沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。(鲁迅《记念刘和珍君》)

②词组或句子反复。有时为了内容表达或者结构安排的需要,要连续两次以上使用同一个词组或句子。例如:大山原来是这样的!月亮原来是这样的!核桃树原来是这样的!香雪走着,就像第一次认出养育她成人的山谷。(铁凝《哦,香雪》)

③语段反复。在诗歌和小说中最为常见。例如鲁迅在小说《祝福》中,不惜笔墨,连续两次重复以“我真傻,真的”开头的一大段。

技法点拨

任务群阅读

【即时训练】

根据文意揣摩画波浪线的句子,再仿写两个句子,要求至少使用反复和排比两种修辞手法。

我热爱那些字字珠玑的文字,也喜欢这些风骨独具的文人。我喜欢婉约中透出英气的李清照,虽常是“人比黄花瘦”,也有高歌“不肯过江东”的豪情;__________________________;________________________。

答案 (示例)我喜欢意气豪迈又沉郁冷峻的陆游,虽只能“夜阑卧听风吹雨”,但“位卑未敢忘忧国”才是他的初衷 我喜欢嫉恶如仇又心怀柔肠的鲁迅,虽多是“横眉冷对千夫指”,但也有“怜子如何不丈夫”的柔情

谢谢聆听

2020-2021学年部编版高中语文选择性必修中册

第二单元

1.思维目标:概括文章内容,整体把握文章的思路和结构。

2.语言目标:把握刘和珍这一人物形象,体会作者的思想感情。

3.审美目标:赏析文中句子的表达特色和深刻含意;赏析本文记叙、议论、抒情相结合的写法。

4.文化目标:传承和发扬爱国主义精神。

学习目标

在20世纪初的中国,有这样一群热血青年,他们没有奢华的生活,却有着崇高坚定的信仰:为国家的尊严,为民族的复兴,为人民的幸福而前赴后继。他们愤然在那片枪林弹雨中前行,他们用自己血肉模糊的双手去开辟通向进步的道路,他们不相信命运,奋力反抗着……他们一个接一个地倒下,却又像鲁迅说的那样,一个又一个地站起来,不为势利所屈。随着时间的流逝,他们的桀骜和微笑渐渐成为一个个鲜明的记忆。今天我们就来学习鲁迅先生的《记念刘和珍君》,寻找英雄的足迹。

新课导入

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,出身于破落的封建家庭,青年时代受进化论、尼采超人哲学和托尔斯泰博爱思想的影响。毛泽东说:“鲁迅是中国文化革命的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和革命家。”“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”是鲁迅一生的真实写照。1918年5月,首次用“鲁迅”的笔名,发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文化运动的基石,成为“五四”新文化运动的主将。

了解作者

1936年因肺病在上海逝世,终年55岁。他给后人留下了800多万字的著作,这是一笔宝贵的精神财富。他的作品被翻译成英、日、俄、德、法、阿拉伯等50多种文字,深受世界各国人民的喜爱。安葬时,上海民众代表敬献一面白底黑字的旗帜覆于棺上,上面写着“民族魂”。

主要作品:小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《华盖集》《且介亭杂文》《坟》《南腔北调集》等。

了解作者

1926年3月18日,北京各界人士为了抗议帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会。会后游行示威,去执政府请愿。当游行队伍抵达执政府国务院东辕门时,早已戒备森严的政府卫队突然向群众开枪射击,并用大刀、铁棍追打砍杀,制造了死47人、伤150多人的“三一八”惨案。

创作背景

惨案发生后,反动军阀的走狗文人极力为其主子开脱罪责,诬蔑参加请愿的群众是“暴徒”,是“自蹈死地”等等,并把杀人的罪责推在他们所说的“民众领袖”身上,说“民众领袖”“犯了故意引人于死地的嫌疑”“罪孽当然不下于开枪杀人者”。

创作背景

刘和珍是“三一八”惨案的遇害者,她是北京女子师范大学英文系学生、学生自治会主席、鲁迅先生的学生,是位爱国的热血青年,她的牺牲给鲁迅先生带来了莫大的悲哀,当时反动文人的污蔑、中伤,使鲁迅先生悲愤至极,同年四月,写下了这篇纪念文章。鲁迅先生称她为“君”,怀有崇敬的意思。

创作背景

jí

xínɡ

liáo

chà

è

ào

pū

lìn

chóu chú

zhǎn

dié

hái

lù

zì

miè

dí

cuán

dàn

xù

dàn

读准字音

①殒身不恤:___________________________________________。(错点提醒:褒义词,用于赞扬的语境中。)

②长歌当哭:____________________________________________________________

________________________________(错点提醒:仅仅指写文章。)

③惊心动魄:_______________________________。

④广有羽翼:___________________________________________。(错点提醒:贬义词,不能用在褒义语境中。)

牺牲生命也在所不惜。殒,死亡。恤,顾虑

以放声歌咏代替哭泣,多指用诗文抒发胸中悲愤之情。长歌,引吭

高歌,这里指写文章。当,当作

形容使人感受很深,震动很大

到处都有帮凶。羽翼,鸟的翅膀,这里指帮凶

明确词义

⑤百折不回:_________________________________________________________。

⑥桀骜不驯:_______________________。

⑦出离愤怒:__________________________________。(错点提醒:“出离”是超出的意思,不是摆脱。)

无论受多少挫折都不退缩,形容意志坚强。也说百折不挠

性情倔强凶暴不驯顺

愤怒到极点,甚至超出了愤怒的程度

明确词义

1.请根据图中已有文字内容,在①②③处填上相应内容,初步感知文章。

记叙刘和珍事迹

醒庸人

激励奋然前行

整体感知

【把握刘和珍形象,体会作者的思想感情】1.通读课文,明确作者写了刘和珍的哪几件事情,并分析总结刘和珍这一人物形象的性格特点。

明确:(1)事迹:①生前就很爱看鲁迅的文章;

②虽生活艰难,却毅然预定了全年的《莽原》;

③成为学生自治会职员;

④常常微笑着,态度很温和;

⑤虑及母校前途,黯然至于泣下;

⑥不为势利所屈,反抗反动校长;

⑦“欣然前往”参加请愿运动;

⑧中弹牺牲。

思维拓展

【把握刘和珍形象,体会作者的思想感情】1.通读课文,明确作者写了刘和珍的哪几件事情,并分析总结刘和珍这一人物形象的性格特点。

(2)性格特点:①向往革命,渴求真理,追求进步;

②有组织能力,有威信;

③本性善良,为人和蔼;

④有很强的使命感和责任感;

⑤嫉恶如仇,勇于反抗;

⑥热心政治运动,勇赴国难,不惧牺牲。

思维拓展

【把握刘和珍形象,体会作者的思想感情】2.作者在文中为什么要反复写刘和珍的“和蔼”“始终微笑着”?

明确:①突出刘和珍的形象特征,她是一个和蔼、善良的女学生;

②通过与反动政府和文人的鲜明对比,揭露反动政府和反动文人的凶残和无耻;

③表达她的“亲族”“师友”“爱人”深深的痛惜,表明纵使时光流逝,他们也永远不会忘记这位“始终微笑着”“和蔼”的优秀的中国青年。

思维拓展

【把握刘和珍形象,体会作者的思想感情】3.本文题为“记念刘和珍君”,但是笔之所及并非限于刘和珍一人。通读全文,看看作者的笔触涉及了哪几类人,作者对这几类人表达了怎样的感情和态度?

明确:(1)第一类是爱国青年,突出了刘和珍,提到了杨德群、张静淑,扩大一点是“四十余被害的青年”,再扩大一点是数百伤者,再扩大就是请愿的群众。作者对这类人的感情是:沉痛地悼念,奉献尊敬,颂扬他们的勇毅,告诫他们要注意斗争的方式,激励他们“更奋然而前行”。

(2)第二类是反动势力,包括段祺瑞执政府(“当局者”)、几个“有恶意的闲人”“流言家”。对于他们,作者控诉其暴行,痛斥其无耻的流言。

(3)第三类是那些“庸人”和“无恶意的闲人”。字里行间流露出作者痛心民族的衰亡以及这种衰亡民族的默无声息,作者渴望并呼唤他们“爆发”。

思维拓展

【把握刘和珍形象,体会作者的思想感情】4.本文中,作者两次写“我也早觉得有写一点东西的必要了”,又接着写“我正有写一点东西的必要了”。这样几乎完全相同的语句接连出现了三次。三次“有写一点东西的必要”中的“必要”的具体内容是什么?“也”针对什么而言?“正”又怎么理解?

明确:(1)第一次“我也早觉得有写一点东西的必要了”是出现在程君“正告我”“刘和珍生前就很爱看先生的文章”和“我”回忆了刘和珍在“生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年”的往事之后。对这样一位热情地渴求革命真理的青年,对这样一个与作者有着师生之谊、读编之情的人,当然有必要写文章来加以纪念。这就预示了文章内容之一——悲痛的悼念。感情基调显而易见,是悲痛。“也”字针对程君的请求而言,说明写作此文,不仅仅是因程君的请求,更主要的是出自“我”本身的意愿。

思维拓展

【把握刘和珍形象,体会作者的思想感情】4.本文中,作者两次写“我也早觉得有写一点东西的必要了”,又接着写“我正有写一点东西的必要了”。这样几乎完全相同的语句接连出现了三次。三次“有写一点东西的必要”中的“必要”的具体内容是什么?“也”针对什么而言?“正”又怎么理解?

明确:(2)第二次“我也早觉得有写一点东西的必要了”紧接在“我们还在这样的世上活着”之后出现。“这样的世上”是“四十多个青年的血,洋溢在我的周围”“学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀”的“似人非人的世界”,是既有“猛士”又多“庸人”的世界,是“造化”易于使人“暂得偷生”的世界。为了促醒“庸人”,使不知“何时是一个尽头”的世界早日到它的“尽头”,这就正有写“一点东西”来揭露暴行、揭露“流言”的必要。这就预示了文章内容之二——愤怒的揭露。感情基调是愤怒。“也”字既针对文章内容之一,又针对反动文人的文章而言。

思维拓展

【把握刘和珍形象,体会作者的思想感情】4.本文中,作者两次写“我也早觉得有写一点东西的必要了”,又接着写“我正有写一点东西的必要了”。这样几乎完全相同的语句接连出现了三次。三次“有写一点东西的必要”中的“必要”的具体内容是什么?“也”针对什么而言?“正”又怎么理解?

明确:(3)第三次“我正有写一点东西的必要了”紧接在“忘却的救主快要降临了罢”之后出现。惨案才过去两个星期,而“忘却的救主”则快要降临了。烈士的鲜血就这样白流了吗?敌人欠下的血债就不讨还了吗?因此有必要写“一点东西”提醒人们,也提醒自己:不要忘记烈士的鲜血,要总结教训、意义,“更奋然而前行”。“正”是恰到时候的意思。

思维拓展

【赏析文中句子的表达特色和深刻含意】5.真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?

明确:表达特色:①“哀痛”“幸福”是为动用法。“哀痛者”,为……感到哀痛的人;“幸福者”,为……感到幸福的人。

②“这是怎样的哀痛者和幸福者?”运用反问的修辞,表达了对猛士的高度肯定和讴歌。

③叠用“敢于”,强调了猛士的勇敢精神,自然地流露出赞美之情。

深刻含意:真正的革命斗士,能够面对黑暗的现实,不惧怕反动派的血腥屠杀。他们为民族的衰亡、社会的黑暗、人民的痛苦而担忧,他们是痛苦的,所以说是“哀痛者”;他们又不怕牺牲,勇敢战斗,把能为人民而死当作最大的幸福,所以又说是“幸福者”。这两句话是对包括死难烈士在内的革命志士的热情讴歌。

思维拓展

【赏析文中句子的表达特色和深刻含意】6.沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

明确:表达特色:用反复手法和一个非此即彼的选择复句,指出“沉默”的两条出路——“爆发”和“灭亡”。

深刻含意:这里既有对反动派的警告,又有对世人的呼唤、激励和鼓动,只有斗争才有希望。

思维拓展

【赏析文中句子的表达特色和深刻含意】7.这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

明确:表达特色:句中“伟绩”“武功”都是明显的反语;“惊心动魄的伟大”是对三个女子的大无畏精神的高度赞扬,同时也是对敌人的杀人罪行的极大讽刺。

深刻含意:讽刺、揭露段祺瑞执政府“三一八”大屠杀的野蛮残暴,使历史上“中国军人的屠戮妇婴”和“八国联军的惩创学生”都相形逊色。

思维拓展

【赏析本文记叙、议论、抒情相结合的写法】8.文章有简练的记叙、深刻的议论、强烈的抒情,三者完美地结合在一起。请具体说说这样综合运用多种表达方式所起的作用。

明确:文章把记叙、议论、抒情这三种表达方式有机地融为一体,增强了文章的战斗力、感染力,鲜明而又深刻地表达了文章的主题。

如文章在记叙了刘和珍君等烈士遭流言诬蔑后写道:“惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。”这段抒情性的议论文字有力地揭露了比有形的刀枪更阴险恶毒的“流言”制造者——御用文人的下劣。御用文人的舆论是中国式的专制统治!正是这种野蛮而严密的专制统治,使得我们的民族逐渐“衰亡”,以至“默无声息”了。这里既有对反动政府及其走狗文人的警告,更有对“后死者”的呼唤、激励和鼓舞。

思维拓展

【赏析本文记叙、议论、抒情相结合的写法】8.文章有简练的记叙、深刻的议论、强烈的抒情,三者完美地结合在一起。请具体说说这样综合运用多种表达方式所起的作用。

又如三至五部分,记叙、议论、抒情交错融贯又各有所重,感情起伏回荡、激昂而又深沉。第三部分以刘和珍与作者的师生关系的议论为发端,转入记叙,作者的感情也从第一部分的愤激,转为舒缓;第四部分由记叙进入议论、抒情,在记叙中连用“然而”“但”等转折语,层层递进,感情再次迸发;第五部分开头就用“但是”一转,由上部分的议论转到记叙刘和珍等人遇难的经过,结尾再用“但是……”一句揭穿刽子手们的狰狞面目。对中外杀人者的义愤已经到了无法遏制的地步。

思维拓展

【疑难探究】毛泽东在《新民主主义论》里对鲁迅作了最全面且最恰当的评价,他说:“鲁迅是中国文化革命的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和伟大的革命家。”读了《记念刘和珍君》,你是否深深地感受到鲁迅的这三个“伟大”?请结合文章谈谈你的感受。

(1)鲁迅是伟大的文学家,嬉笑怒骂皆成文章。通过对文章语言的赏析,我们已能了解他雷霆万钧、所向披靡的笔力。

(2)鲁迅是伟大的革命家。在《记念刘和珍君》一文中,鲁迅先生深情地记叙了刘和珍的英勇事迹,讴歌了“猛士”精神,抒发了他对烈士的无限钦敬,表示了自己“苟活到现在”的内疚,为我们塑造了一座年轻的丰碑。但是,我们透过文章又能深深地感受到鲁迅先生这座世纪丰碑的伟大和崇高。反复诵读文章,我们感到自己的心随着一颗伟大的心在跳动,我们的血随着伟人的血在沸腾,心灵在净化,情操得到升华。

思维拓展

【疑难探究】毛泽东在《新民主主义论》里对鲁迅作了最全面且最恰当的评价,他说:“鲁迅是中国文化革命的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和伟大的革命家。”读了《记念刘和珍君》,你是否深深地感受到鲁迅的这三个“伟大”?请结合文章谈谈你的感受。

了“微茫的希望”。更难能可贵的是,他从“三一八”血案中总结出深刻的历史教训,他告诫革命志士,在武装到牙齿的、嗜杀成性的、没有丝毫民主和自由可言的反动政府面前,中国是不能进行西方式民主的合法的请愿斗争的,革命不能有无谓的牺牲,中国的革命必须寻求另外的斗争形式。所有这些,对于当时正在浴血奋战的革命志士来说,是多么及时而又振聋发聩的启示啊!鲁迅无愧于革命者的良师和益友。

思维拓展

技法点拨

【课文借鉴】

本文多次运用反复的手法。如作者反复写刘和珍的“微笑”和“温和”,一是表明对年轻美丽生命消殒的无比痛惜,这“微笑”和“温和”是刘和珍留给作者永远的印象;二是揭露执政府的残暴和流言家的无耻,执政府诬蔑她们是“暴徒”,流言家说她们是“受人利用”,有了“微笑”和“温和”,谎言便不攻自破,而执政府和流言家的丑恶嘴脸更是暴露无遗。

【运用点拨】

运用反复手法,要注意以下几个方面:

(1)知道什么情况下可以运用反复的表达方式:为了强调某种意思,突出某种情感。不能为反复而反复,成为某些内容的机械重复。

(2)知道如何来进行反复

从呈现的方式上,可以用连续反复和间隔反复;从重复的内容上,可分为词语反复、词组或句子反复、语段反复。

技法点拨

①词语反复。为凸显某种感情或某种行为,连续两次以上使用同一词语,达到强调的目的。例如:沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。(鲁迅《记念刘和珍君》)

②词组或句子反复。有时为了内容表达或者结构安排的需要,要连续两次以上使用同一个词组或句子。例如:大山原来是这样的!月亮原来是这样的!核桃树原来是这样的!香雪走着,就像第一次认出养育她成人的山谷。(铁凝《哦,香雪》)

③语段反复。在诗歌和小说中最为常见。例如鲁迅在小说《祝福》中,不惜笔墨,连续两次重复以“我真傻,真的”开头的一大段。

技法点拨

任务群阅读

【即时训练】

根据文意揣摩画波浪线的句子,再仿写两个句子,要求至少使用反复和排比两种修辞手法。

我热爱那些字字珠玑的文字,也喜欢这些风骨独具的文人。我喜欢婉约中透出英气的李清照,虽常是“人比黄花瘦”,也有高歌“不肯过江东”的豪情;__________________________;________________________。

答案 (示例)我喜欢意气豪迈又沉郁冷峻的陆游,虽只能“夜阑卧听风吹雨”,但“位卑未敢忘忧国”才是他的初衷 我喜欢嫉恶如仇又心怀柔肠的鲁迅,虽多是“横眉冷对千夫指”,但也有“怜子如何不丈夫”的柔情

谢谢聆听