人教版 九年级全册 第十六章 电压 电阻 第3节 电阻 说课课件21张PPT

文档属性

| 名称 | 人教版 九年级全册 第十六章 电压 电阻 第3节 电阻 说课课件21张PPT |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-06-19 21:33:10 | ||

图片预览

文档简介

课题:16.3电阻

说教材分析

说学情分析

说教学目标

说教学重难点

说教法学法

说教学过程

说教学反思

《电阻》是新人教版物理九年级第十六章第三节的内容。?“电阻”是学习了电流、电压以后紧接着学习的一节电学中占有非常重要地位的物理量。与理解电流和电压的初步概念一样,理解电阻概念的初步含义及其决定因素,是变阻器、欧姆定律、以及电阻的串、并联等后续学习的必要基础,在生产和生活中也有广泛的应用。所以无论从课程标准的要求上看,还是从物理学知识的扩展上看,本节都具有承前启后的重要作用。

一、教材分析

学生通过一年的物理学习,现在已基本知道了“科学探究”的各主要环节,同时也具有了一定的实验设计能力及操作能力,但是面对一个陌生的探究课题时,还是有困难的。结合实际对本书内容进行合理的重组,以更利于探究,让学生在探究中发现,从而学到真正的知识和掌握相关的技能,并领悟科学探究的意义。

二、学情分析

1.知识与技能

知道什么是电阻,理解电阻是导体本身的一种属性。

知道电阻单位及其换算。

理解电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积有关。

三、教学目标

2.过程与方法

在探究决定因素的过程中,体会用控制变量方法研究物理问题。感知电阻大小的知识。

3.情感态度与价值观

激发学生对电阻与哪些因素有关产生兴趣,积极动手进行实验或观察实验。

课程标准中要求学生参与科学探究的过程,初步认识科学探究方法的重要性,学习从物理现象和实验中获取物理知识,因而我确立本节课的教学重点是:用控制变量法科学探究影响电阻大小的因素。

电阻的概念比较抽象,对于学生来说,在概念的理解上会感到比较困难,因而我确定本节课的教学难点是:电阻的概念的建立。

四、教学的重难点

五、教法学法

教法:

学法:

实验法

讲授法

归纳法

自主实验探究法

归纳法

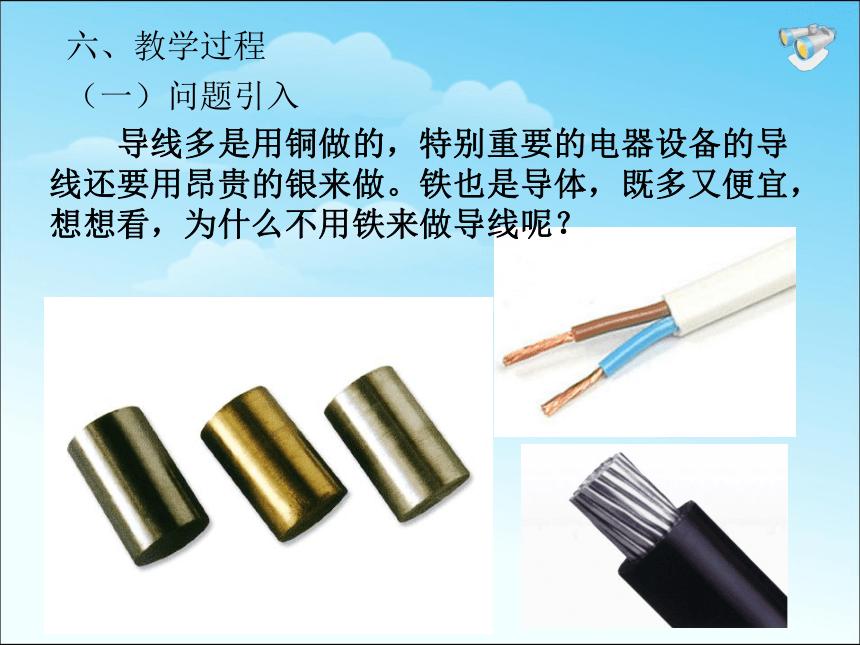

导线多是用铜做的,特别重要的电器设备的导线还要用昂贵的银来做。铁也是导体,既多又便宜,想想看,为什么不用铁来做导线呢?

六、教学过程

(一)问题引入

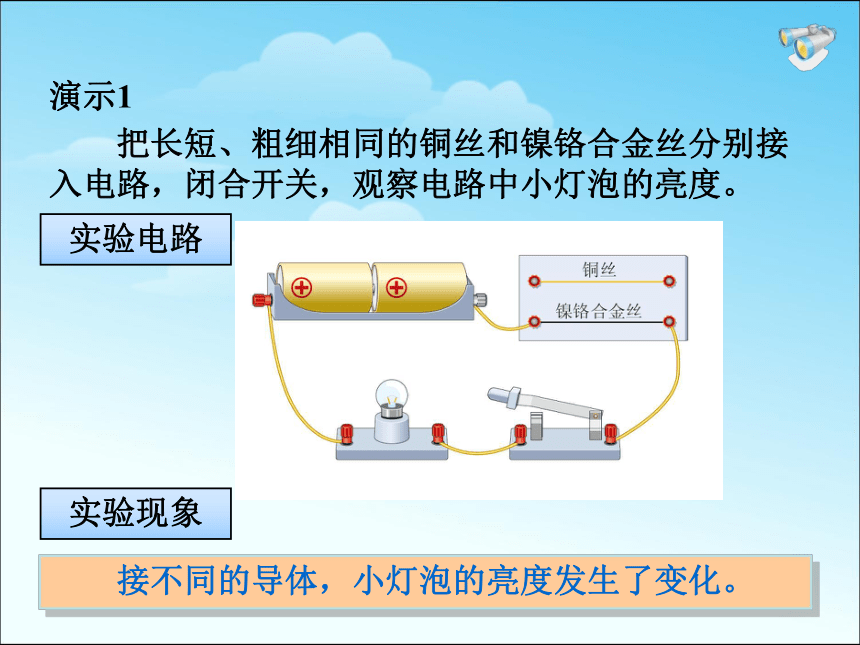

演示1

把长短、粗细相同的铜丝和镍铬合金丝分别接入电路,闭合开关,观察电路中小灯泡的亮度。

接不同的导体,小灯泡的亮度发生了变化。

实验电路

实验现象

在上述实验中,接入电流表,观察电流表的示数变化,并继续观察小灯泡的亮度。

A

B

A

实验电路

实验现象

把铜丝接入电路时,电流表的示数较大,小灯泡较明亮;

把镍铬合金丝接入电路时,电流表的示数较小,小灯泡较暗。

演示2

导体虽然容易导电,但对电流也有一定的阻碍作用。

在相同的电压下,通过铜丝的电流比较大,表明铜丝对电流的阻碍作用比较小;

通过镍铬合金丝的电流比较小,表明镍铬合金丝对电流的阻碍作用比较大。

在相同的电压下,通过铜丝的电流比镍铬合金丝的大,为什么会有这种差别呢?

实验现象

问 题

1.在物理学中,用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小。

导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用就越大。导体的电阻通常用字母R表示。

2.单位:欧姆(ohm),简称欧,符号Ω。

3.电阻的单位还有:兆欧(MΩ)

千欧(kΩ)

换算关系是:

1

kΩ

=

1

000

Ω=

103

Ω

1

MΩ

=

1

000

000

Ω=106

Ω

一、电阻

4.电阻器

在电子技术中,我们常用到有一定电阻值的元件——电阻器,也叫做定值电阻,简称电阻。电路图中用符号

表示。

猜一猜:电阻的大小与哪些因素有关?

电阻

长

度

材

料

横截面积

方法:如何研究导体的电阻与长度的关系?

这种研究物理问题的方法叫做________

控制变量法

导体温度

二、探究影响导体电阻大小的因素

【提出问题】

【猜想】

【提出问题】

【猜想】

【设计实验】

如何反映电阻的大小?

观察电流表的示数:

电流越大,说明导体的阻碍作用越小,电阻越小。

思考:

【提出问题】

【猜想】

【进行实验】

探究1:导体电阻与材料的关系

【提出问题】

【猜想】

【进行实验】

【分析数据】

【得出结论】

结论1:导体的电阻与材料

。

有关

w

【提出问题】

【猜想】

【进行实验】

探究2:导体电阻与长度的关系

探究3:

电阻与横截面积的关系

【提出问题】

【猜想】

【进行实验】

【分析数据】

【得出结论】

结论1:导体的电阻与材料

。

结论2:当导体的

、

一定时,导体越长,电阻越

。

结论3:当导体的

、

一定时,横截面积越大,电阻越

。

有关

材料

横截面积

大

材料

长度

小

w

在基础教育界享有盛誉的叶澜教授曾提出这样的观点:一个教师写三十年教案不一定有效果,但坚持写三年教学反思就一定能成为优秀教师;美国学者波斯纳也提出了教师成长的公式:教师的成长=经验+反思。犹见教学反思的重要性,因而教师必须在课堂教学中做到有备而教,教而有思,思而有得。虽然八年级学生系统接触物理学科的时间不长,但对物理知识特别是对电学内容有着浓厚的兴趣,愿意观察生活中的有关现象并探究其内在规律,但在学习中较依赖于感性认识,理解、分析能力比较欠缺。所以,必须充分地利用物理实验来调动学生的积极性,并层层设疑,引导学生自主地从物理现象去探索物理规律,从学习物理知识到应用于实践,从而较好的实现教学目标。但是,班额过大、器材欠缺,场地受限等教育现状,都成为教师组织学生开展科学探究的阻力和考验,需要在今后与各位同行互相学习,共同探讨,力争找到解决问题的方法。

七、教学反思

谢

谢!

说教材分析

说学情分析

说教学目标

说教学重难点

说教法学法

说教学过程

说教学反思

《电阻》是新人教版物理九年级第十六章第三节的内容。?“电阻”是学习了电流、电压以后紧接着学习的一节电学中占有非常重要地位的物理量。与理解电流和电压的初步概念一样,理解电阻概念的初步含义及其决定因素,是变阻器、欧姆定律、以及电阻的串、并联等后续学习的必要基础,在生产和生活中也有广泛的应用。所以无论从课程标准的要求上看,还是从物理学知识的扩展上看,本节都具有承前启后的重要作用。

一、教材分析

学生通过一年的物理学习,现在已基本知道了“科学探究”的各主要环节,同时也具有了一定的实验设计能力及操作能力,但是面对一个陌生的探究课题时,还是有困难的。结合实际对本书内容进行合理的重组,以更利于探究,让学生在探究中发现,从而学到真正的知识和掌握相关的技能,并领悟科学探究的意义。

二、学情分析

1.知识与技能

知道什么是电阻,理解电阻是导体本身的一种属性。

知道电阻单位及其换算。

理解电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积有关。

三、教学目标

2.过程与方法

在探究决定因素的过程中,体会用控制变量方法研究物理问题。感知电阻大小的知识。

3.情感态度与价值观

激发学生对电阻与哪些因素有关产生兴趣,积极动手进行实验或观察实验。

课程标准中要求学生参与科学探究的过程,初步认识科学探究方法的重要性,学习从物理现象和实验中获取物理知识,因而我确立本节课的教学重点是:用控制变量法科学探究影响电阻大小的因素。

电阻的概念比较抽象,对于学生来说,在概念的理解上会感到比较困难,因而我确定本节课的教学难点是:电阻的概念的建立。

四、教学的重难点

五、教法学法

教法:

学法:

实验法

讲授法

归纳法

自主实验探究法

归纳法

导线多是用铜做的,特别重要的电器设备的导线还要用昂贵的银来做。铁也是导体,既多又便宜,想想看,为什么不用铁来做导线呢?

六、教学过程

(一)问题引入

演示1

把长短、粗细相同的铜丝和镍铬合金丝分别接入电路,闭合开关,观察电路中小灯泡的亮度。

接不同的导体,小灯泡的亮度发生了变化。

实验电路

实验现象

在上述实验中,接入电流表,观察电流表的示数变化,并继续观察小灯泡的亮度。

A

B

A

实验电路

实验现象

把铜丝接入电路时,电流表的示数较大,小灯泡较明亮;

把镍铬合金丝接入电路时,电流表的示数较小,小灯泡较暗。

演示2

导体虽然容易导电,但对电流也有一定的阻碍作用。

在相同的电压下,通过铜丝的电流比较大,表明铜丝对电流的阻碍作用比较小;

通过镍铬合金丝的电流比较小,表明镍铬合金丝对电流的阻碍作用比较大。

在相同的电压下,通过铜丝的电流比镍铬合金丝的大,为什么会有这种差别呢?

实验现象

问 题

1.在物理学中,用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小。

导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用就越大。导体的电阻通常用字母R表示。

2.单位:欧姆(ohm),简称欧,符号Ω。

3.电阻的单位还有:兆欧(MΩ)

千欧(kΩ)

换算关系是:

1

kΩ

=

1

000

Ω=

103

Ω

1

MΩ

=

1

000

000

Ω=106

Ω

一、电阻

4.电阻器

在电子技术中,我们常用到有一定电阻值的元件——电阻器,也叫做定值电阻,简称电阻。电路图中用符号

表示。

猜一猜:电阻的大小与哪些因素有关?

电阻

长

度

材

料

横截面积

方法:如何研究导体的电阻与长度的关系?

这种研究物理问题的方法叫做________

控制变量法

导体温度

二、探究影响导体电阻大小的因素

【提出问题】

【猜想】

【提出问题】

【猜想】

【设计实验】

如何反映电阻的大小?

观察电流表的示数:

电流越大,说明导体的阻碍作用越小,电阻越小。

思考:

【提出问题】

【猜想】

【进行实验】

探究1:导体电阻与材料的关系

【提出问题】

【猜想】

【进行实验】

【分析数据】

【得出结论】

结论1:导体的电阻与材料

。

有关

w

【提出问题】

【猜想】

【进行实验】

探究2:导体电阻与长度的关系

探究3:

电阻与横截面积的关系

【提出问题】

【猜想】

【进行实验】

【分析数据】

【得出结论】

结论1:导体的电阻与材料

。

结论2:当导体的

、

一定时,导体越长,电阻越

。

结论3:当导体的

、

一定时,横截面积越大,电阻越

。

有关

材料

横截面积

大

材料

长度

小

w

在基础教育界享有盛誉的叶澜教授曾提出这样的观点:一个教师写三十年教案不一定有效果,但坚持写三年教学反思就一定能成为优秀教师;美国学者波斯纳也提出了教师成长的公式:教师的成长=经验+反思。犹见教学反思的重要性,因而教师必须在课堂教学中做到有备而教,教而有思,思而有得。虽然八年级学生系统接触物理学科的时间不长,但对物理知识特别是对电学内容有着浓厚的兴趣,愿意观察生活中的有关现象并探究其内在规律,但在学习中较依赖于感性认识,理解、分析能力比较欠缺。所以,必须充分地利用物理实验来调动学生的积极性,并层层设疑,引导学生自主地从物理现象去探索物理规律,从学习物理知识到应用于实践,从而较好的实现教学目标。但是,班额过大、器材欠缺,场地受限等教育现状,都成为教师组织学生开展科学探究的阻力和考验,需要在今后与各位同行互相学习,共同探讨,力争找到解决问题的方法。

七、教学反思

谢

谢!

同课章节目录

- 第十三章 内能

- 第1节 分子热运动

- 第2节 内能

- 第3节 比热容

- 第十四章 内能的利用

- 第1节 热机

- 第2节 热机的效率

- 第3节 能量的转化和守恒

- 第十五章 电流和电路

- 第1节 两种电荷

- 第2节 电流和电路

- 第3节 串联和并联

- 第4节 电流的测量

- 第5节 串、并联电路中电流的规律

- 第十六章 电压 电阻

- 第1节 电压

- 第2节 串、并联电路电压的规律

- 第3节 电阻

- 第4节 变阻器

- 第十七章 欧姆定律

- 第1节 电流与电压和电阻的关系

- 第2节 欧姆定律

- 第3节 电阻的测量

- 第4节 欧姆定律在串、并联电路中的应用

- 第十八章 电功率

- 第1节 电能 电功

- 第2节 电功率

- 第3节 测量小灯泡的电功率

- 第4节 焦耳定律

- 第十九章 生活用电

- 第1节 家庭电路

- 第2节 家庭电路电流过大的原因

- 第3节 安全用电

- 第二十章 电与磁

- 第1节 磁现象 磁场

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁 电磁继电器

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第二十一章 信息的传递

- 第1节 现代顺风耳──电话

- 第2节 电磁波的海洋

- 第3节 广播、电视和移动通信

- 第4节 越来越宽的信息之路

- 第二十二章 能源与可持续发展

- 第1节 能源

- 第2节 核能

- 第3节 太阳能

- 第4节 能源与可持续发展