2 说和做—记闻一多先生言行片段课件(63张PPT)2020—2021学年部编版语文七年级下册

文档属性

| 名称 | 2 说和做—记闻一多先生言行片段课件(63张PPT)2020—2021学年部编版语文七年级下册 |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-20 11:06:58 | ||

图片预览

文档简介

(共63张PPT)

大家早上好:

今日语文学习任务:第二课

时间:8:05—8:50

9:00—9:45

温馨提示:请同学们准备好:

1.课本(课本,参考书,电子课本,打印课本均可)

2.课堂笔记本(及时认真、有效做笔记)

3.工具书(字典)

望同学们积极配合老师,合作愉快~

新课导入

七子之歌·澳门

你可知“mu-cau”不是我的真名姓?

我离开你的襁褓太久了,母亲!

但是他们掳去的是我的肉体,

你依然保管着我内心的灵魂。

三百年来梦寐不忘的生母啊!

请叫儿的乳名,叫我一声“澳门”!

母亲!我要回来,母亲!

说和做

——记闻一多先生言行片段

臧克家

相关介绍

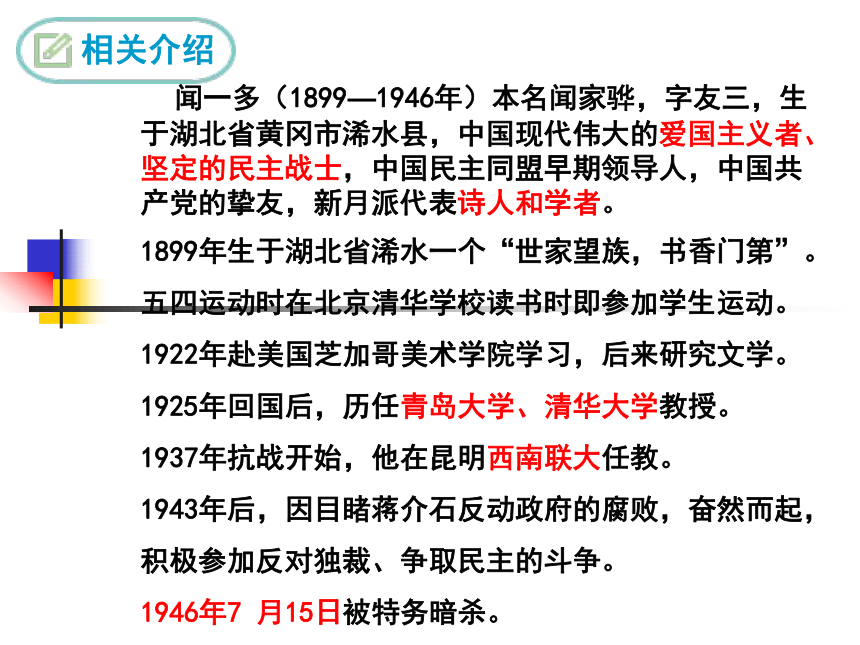

闻一多(1899—1946年)本名闻家骅,字友三,生于湖北省黄冈市浠水县,中国现代伟大的爱国主义者、坚定的民主战士,中国民主同盟早期领导人,中国共产党的挚友,新月派代表诗人和学者。

1899年生于湖北省浠水一个“世家望族,书香门第”。五四运动时在北京清华学校读书时即参加学生运动。1922年赴美国芝加哥美术学院学习,后来研究文学。1925年回国后,历任青岛大学、清华大学教授。

1937年抗战开始,他在昆明西南联大任教。

1943年后,因目睹蒋介石反动政府的腐败,奋然而起,积极参加反对独裁、争取民主的斗争。

1946年7

月15日被特务暗杀。

——

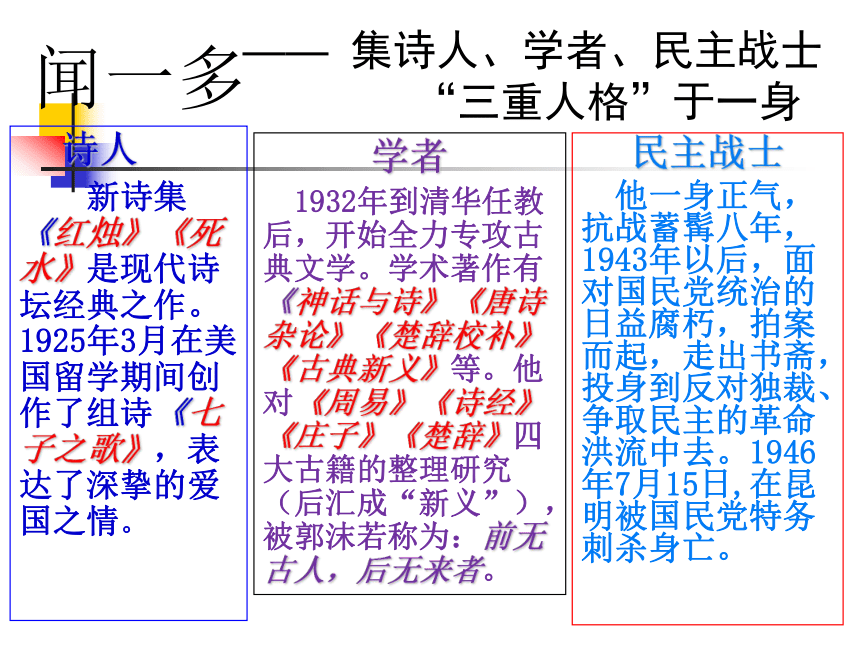

集诗人、学者、民主战士

“三重人格”于一身

诗人

新诗集《红烛》《死水》是现代诗坛经典之作。

1925年3月在美国留学期间创作了组诗《七子之歌》,表达了深挚的爱国之情。

学者

1932年到清华任教后,开始全力专攻古典文学。学术著作有《神话与诗》《唐诗杂论》《楚辞校补》《古典新义》等。他对《周易》《诗经》《庄子》《楚辞》四大古籍的整理研究(后汇成“新义”),被郭沫若称为:前无古人,后无来者。

民主战士

他一身正气,抗战蓄髯八年,1943年以后,面对国民党统治的日益腐朽,拍案而起,走出书斋,投身到反对独裁、争取民主的革命洪流中去。1946年7月15日,在昆明被国民党特务刺杀身亡。

闻一多

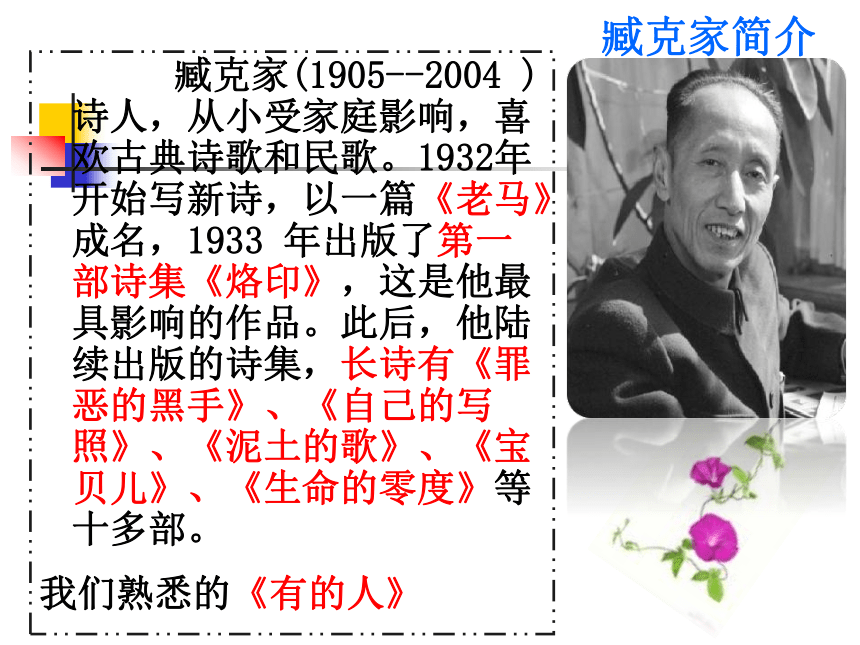

臧克家简介

臧克家(1905--2004

)诗人,从小受家庭影响,喜欢古典诗歌和民歌。1932年开始写新诗,以一篇《老马》成名,1933

年出版了第一部诗集《烙印》,这是他最具影响的作品。此后,他陆续出版的诗集,长诗有《罪恶的黑手》、《自己的写照》、《泥土的歌》、《宝贝儿》、《生命的零度》等十多部。

我们熟悉的《有的人》

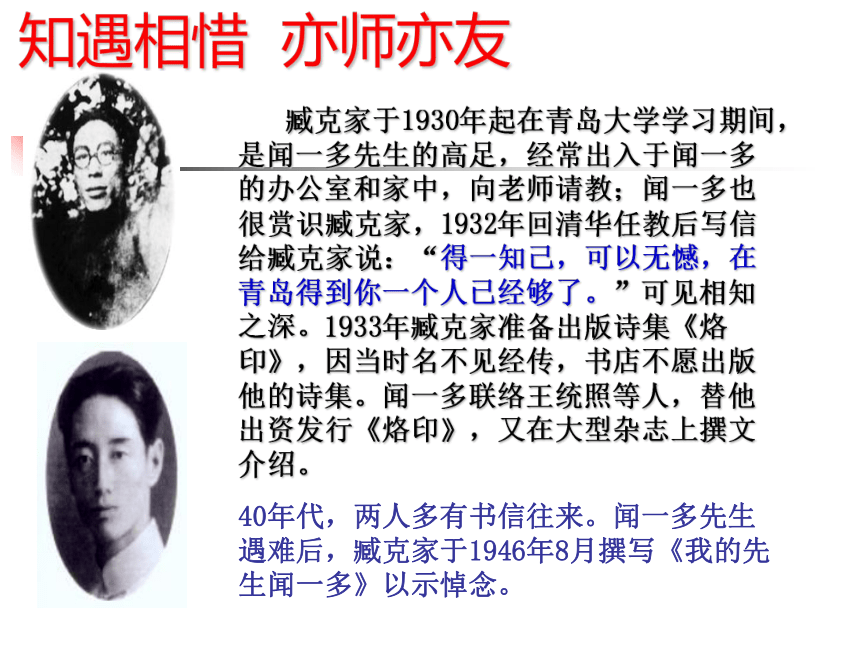

臧克家于1930年起在青岛大学学习期间,是闻一多先生的高足,经常出入于闻一多的办公室和家中,向老师请教;闻一多也很赏识臧克家,1932年回清华任教后写信给臧克家说:“得一知己,可以无憾,在青岛得到你一个人已经够了。”可见相知之深。1933年臧克家准备出版诗集《烙印》,因当时名不见经传,书店不愿出版他的诗集。闻一多联络王统照等人,替他出资发行《烙印》,又在大型杂志上撰文介绍。

40年代,两人多有书信往来。闻一多先生遇难后,臧克家于1946年8月撰写《我的先生闻一多》以示悼念。

知遇相惜

亦师亦友

?

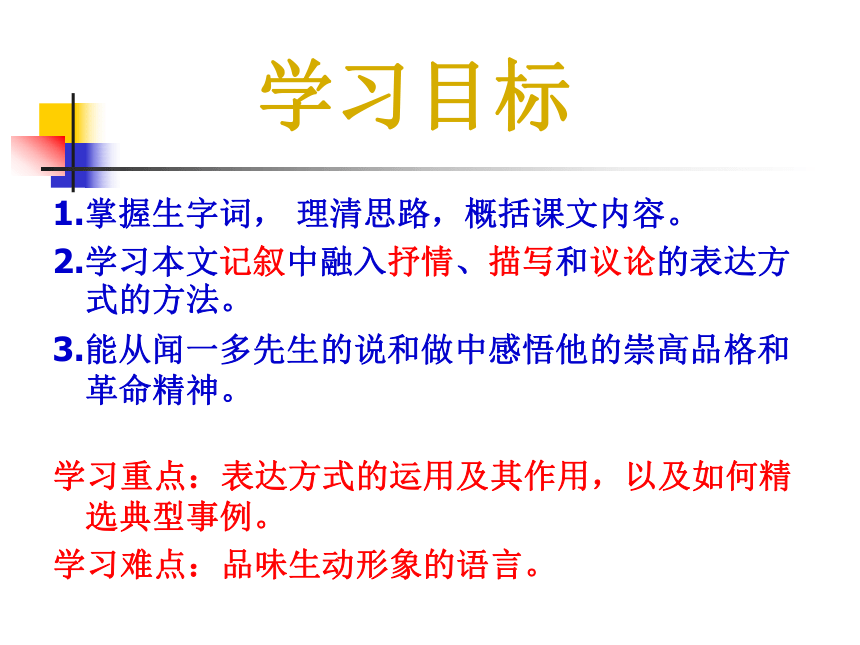

1.掌握生字词,

理清思路,概括课文内容。

2.学习本文记叙中融入抒情、描写和议论的表达方式的方法。

3.能从闻一多先生的说和做中感悟他的崇高品格和革命精神。

学习重点:表达方式的运用及其作用,以及如何精选典型事例。

学习难点:品味生动形象的语言。

学习目标

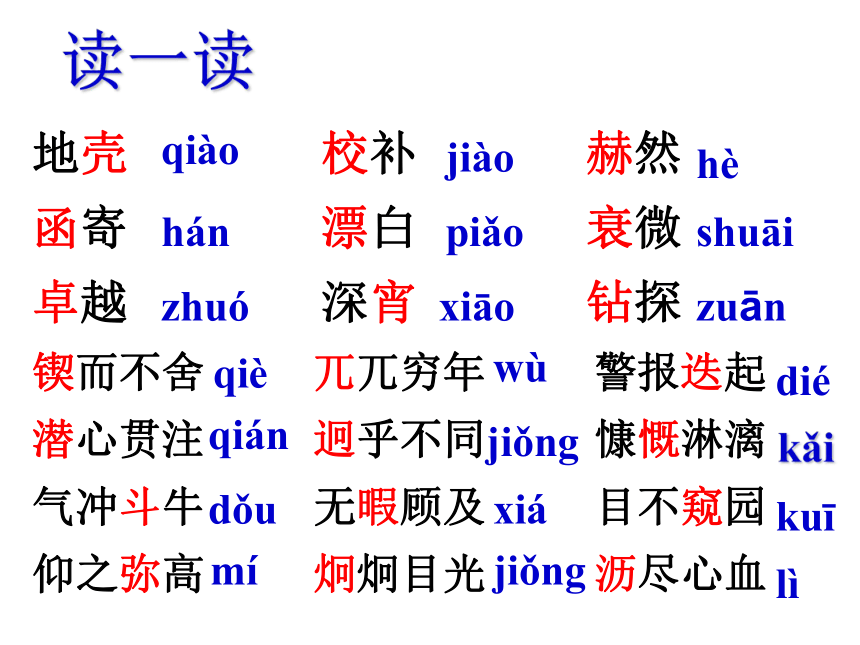

地壳

校补

赫然

函寄

漂白

衰微

卓越

深宵

钻探

锲而不舍

兀兀穷年

警报迭起

潜心贯注

迥乎不同

慷慨淋漓

气冲斗牛

无暇顾及

目不窥园

仰之弥高

炯炯目光

沥尽心血

wù

jiào

jiǒng

jiǒng

piǎo

xiá

xiāo

读一读

qiào

mí

hán

dǒu

qián

zhuó

qiè

zuān

lì

hè

kuī

dié

shuāi

kǎi

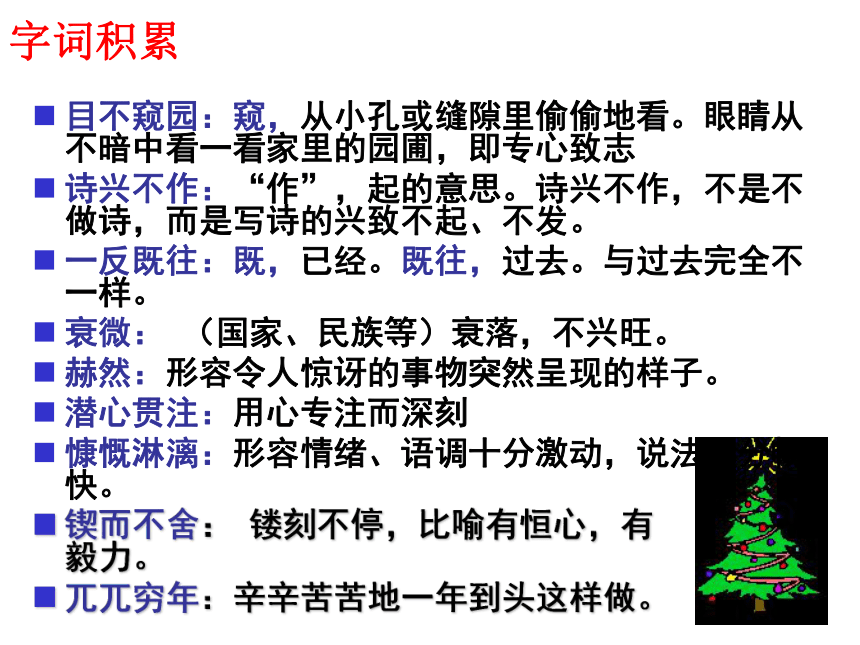

目不窥园:窥,从小孔或缝隙里偷偷地看。眼睛从不暗中看一看家里的园圃,即专心致志

诗兴不作:“作”,起的意思。诗兴不作,不是不做诗,而是写诗的兴致不起、不发。

一反既往:既,已经。既往,过去。与过去完全不一样。

衰微:

(国家、民族等)衰落,不兴旺。

赫然:形容令人惊讶的事物突然呈现的样子。

潜心贯注:用心专注而深刻

慷慨淋漓:形容情绪、语调十分激动,说法十分畅快。

锲而不舍:

镂刻不停,比喻有恒心,有

毅力。

兀兀穷年:辛辛苦苦地一年到头这样做。

字词积累

文章从哪两个方面写闻一多先生的“说”与“做”?

整体感知

作为学者;

作为革命家。

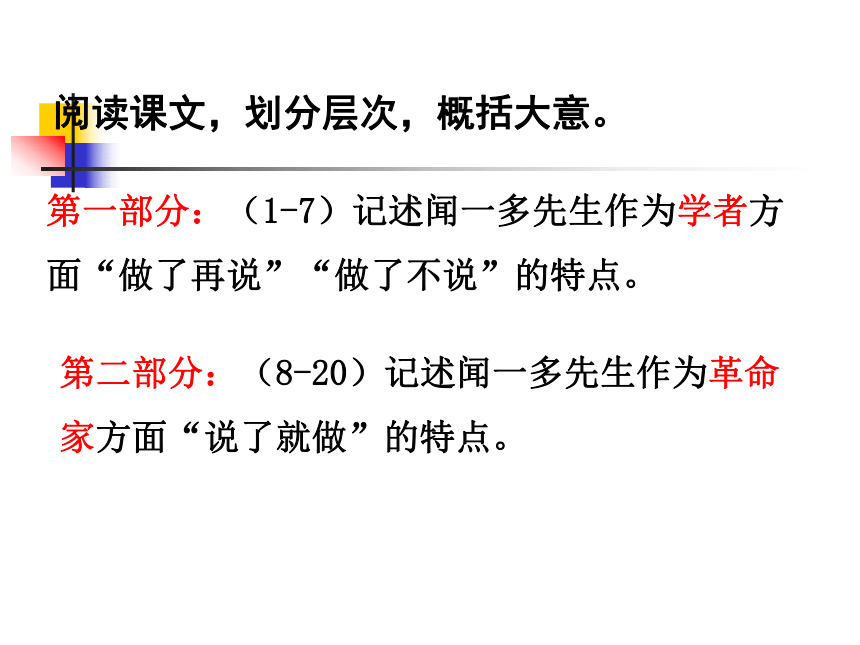

阅读课文,划分层次,概括大意。

第一部分:(1-7)记述闻一多先生作为学者方面“做了再说”“做了不说”的特点。

第二部分:(8-20)记述闻一多先生作为革命家方面“说了就做”的特点。

作者写“作为学者”的闻一多先生的“说”和“做”是怎样起笔的?有何好处?

细读感悟

“人家说了再做,我是做了再说。”

“人家说了也不一定做,我是做了也不一定说。”

阅读第一部分

好处:

(1)结构:直接点题,开门见山,引起悬念。

(2)内容:将闻一多先生的行为和别人的行为形成鲜明对比,层层深入,更能表现闻一多先生的品质。

朗读,释义

3、那时候,他已经诗兴不作而研究志趣正浓。他正向古代典籍钻探,有如向地壳寻求宝藏。仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。他想吃尽、消化尽我们中华民族几千年来的文化史,炯炯目光,一直远射到有史以前。他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。

作诗的兴趣

起,发

越抬头看,越觉得高。

弥,更加。

越用力钻研,越觉得深。

雕刻一件东西,一直刻下去不放手。比喻有恒心、有毅力。

“他正向古代典籍钻探,有如向地壳寻求宝藏”一句,

为什么不用“研究”而用“钻探”?

这是比喻,将“钻研古代典籍”比作“向地壳寻求宝藏”,更形象生动地表现了闻一多先生的刻苦钻研精神。

“他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方”是什么意思?

“开一剂救济的文化药方”是比喻,指寻找使民族文化繁荣昌盛起来的方法。

自20年代末起,闻先生过了十多年“书斋生活”,企图从文化上寻找振兴民族的途径,目的在于救国。

朗读,释义

1930年到1932年,“望闻问切”也还只是在“望”的初级阶段。他从唐诗下手,目不窥园,足不下楼,兀兀穷年,沥尽心血。杜甫晚年,疏懒得“一月不梳头”。闻先生也总是头发零乱,他是无暇及此的。饭,几乎忘记了吃,他贪的是精神食粮;夜间睡得很少,为了研究,他惜寸阴、分阴。深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,“漂白了的四壁”。

兀兀,用心劳苦的样子。穷,尽。一年到头劳苦不息。出自韩愈的《进学解》:焚膏油以继晷,恒兀兀以穷年。

眼睛不暗中看一看家里的园圃,形容专心致志。

空闲

解释:望闻问切

中医诊断疾病的方法。望诊是第一步。

望:观察病人的颜色、舌苔、表情、发育情况等;

闻:听和嗅,即听病人的说话声音、咳嗽、喘息,并且嗅出病人的气味;

问:询问病人自己所感到的症状、以前所患过的病等;

切:用手诊脉或按腹部诊察有没有病块等。

“望闻问切”也还只是在“望”的初级阶段。

这一句该怎样理解?

“望闻问切”是拟人,把我们的民族比成一个病人。

意思是闻一多从文化研究上来探求救国的方法,也还仅仅是走出了第一步。

“目不窥园,足不下楼”,“头发零乱”“睡得很少”这些细节,表现了闻先生什么精神?

表现他治学的刻苦。

深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,“漂白了的四壁”。

这句是什么意思?

深夜只有孤灯相伴,本应感到寂寞,但闻一多却乐在其中,全力进行学术研究。

“它”指深夜灯火。

“漂白了的四壁”引自闻一多诗《静夜》,表现诗人对祖国前途和人民命运的关切。

引用“漂白了的四壁”,意在表现闻先生深夜潜心研究的怡然自适,与“大开光明之路”一脉相承。

朗读:

4、不动不响,无声无闻。一个又一个大的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙。几年辛苦,凝结而成《唐诗杂论》的硕果。

写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙。

衙(yá),衙门。旧时官署陈设仪仗,属吏依次参拜长官,叫排衙。

群蚁排衙,指许许多多的蚂蚁排列成行。

运用比喻,生动形象地写出了闻一多先生字写得多而工整,表现闻先生一丝不苟的严谨态度。

朗读,释义

5、 他并没有先“说”,但他“做”了。作出了卓越的成绩。

6、“做”了,他自己也没有“说”。他又由唐诗转到楚辞。十年艰辛,一部“校补”赫然而出。别人在赞美,在惊叹,而闻一多先生个人呢,也没有“说”。他又向“古典新义”迈进了。他潜心贯注,心会神凝,成了“何妨一下楼”的主人。

形容令人惊讶或引人注目的事物突然出现。

闻一多研究极其用功,常常半个月不下楼,人送雅号:何妨一下楼。

他潜心贯注,心会神凝,成了“何妨一下楼”的主人。

这句该怎样理解?

“潜心贯注”“心会神凝”““何妨一下楼”意思一致,都是说闻一多研究极其用功,用心极专极深,别的任何事情不能使他分心。

5、6两段起什么作用?

小结闻一多先生作为学者是“做了再说”、“做了不说”,而且做出了卓越的成绩。

作者举了哪三部著作表现闻一多先生在学术上的卓越成就?

《唐诗杂论》

《楚辞校补》

《古典新义》

闻一多先生作为学者的形象。

先生是一位为探索救国救民的出路而废寝忘食,潜心学术,不畏艰辛、治学严谨、终于在学术上取得累累硕果的卓越学者,言行一致的爱国者。(务实勤奋,谦虚淡泊)

朗读,释义

8、 闻一多先生还有另外一个方面,作为革命家的方面。

9、 这个方面,情况就迥乎不同,而且一反既往了。

迥jiǒng,远。差得很远,完全不同。

既,已经。

既往,过去。

与过去完全不一样。

阅读第二部分

表情朗读:

15、在李公朴同志被害之后,警报迭起,形势紧张,明知凶多吉少,而闻先生大无畏地在群众大会上,大骂特务,慷慨淋漓,并指着这群败类说:你们站出来!你们站出来!

局势的恐怖与闻一多的大义凛然形成鲜明对比,突出他说到做到,“做”比“说”甚至更坚决有力。

释义,然后表情朗读:

16、他“说”了。说得真痛快,动人心,鼓壮志,气冲斗牛,声震天地!

17、他“说”了:“我们要准备像李先生一样,前脚跨出大门,后脚就不准备再跨进大门。”

18、他“做”了,在情况紧急的生死关头,他走到游行示威队伍的前头,昂首挺胸,长须飘飘。他终于以宝贵的生命,实证了他的“言”和“行”。

斗,北斗星;牛,牵牛星。斗牛,泛指天空。形容怒气很盛。

表情朗读:

闻一多先生,是卓越的学者,热情澎湃的优秀诗人,大勇的革命烈士。

他,是口的巨人。他,是行的高标。

后半部分是仅写闻一多先生的“说”吗?

不仅是写再“说”。而是把

“说”和“做”糅合起来写。

正如课文所写:他“说”了,跟着的是“做”。这不再是“做了再说”或“做了也不一定说”了。现在,他“说”了就“做”。言论与行动完全一致……

作者选取哪几件事表现闻一多的“做”?

起稿政治传单

在群众大会上演说,大骂特务

参加游行示威

闻一多先生作为革命家的形象。

正直无畏、英勇无畏、视死如归、大义凛然、言行一致、勇于献身的青年运动的领导人。

作业:

1.总结第二课的生字词。

2.七彩同步检测第二课(4个小题,一篇阅读理解。不用抄题,写在本上,一起对答案)

3.推荐阅读诗歌《老马》、《红烛颂》《死水》。

明日早读任务:读一遍课文。听写第2课生字词,并订正,以图片形式反馈钉钉群。

感谢同学们和家长们的积极配合哟~

今日语文学习任务:

第二课结束及作业讲解

温馨提示:请同学们准备好:

1.课本(课本,参考书,电子课本,打印课本均可)

2.课堂笔记本(及时认真、有效做笔记)

3.工具书(字典)红、黑色水笔

4.昨天晚上的作业。

望同学们积极配合老师,合作愉快~

结构

第一部分(1—7)

第二部分(8—20)

内容

特征

具体表现

目的

作为学者的闻一多的说和做

作为革命家的闻一多的说和做

“做”了再“说”,

“做”了不“说”

“说”了就“做”,

既“说”又“做”

起稿政治传单、

群众大会演说、

参加游行示威

要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。

献身民主事业。

文章两个部分之间是如何衔接的?有何作用?

第一部分和第二部分之间用七、八、九三段过渡

第七段承接上文小结,

第八、九段开启下文。

作用:这样连缀紧密,脉络清楚,过渡自然,把闻一多先生作为学者和作为革命家方面的情况用极其简明的语言并列地提出来,给读者以深刻的印象。

闻一多前期和后期思想品格上各有什么特点?前后期有什么变化,又有什么共同的地方?

从学者到斗士

前期:

为探索救国救民的出路而潜心学术,取得累累硕果。

【锲而不舍,沥尽心血】

后期

投身民主运动,做争取民主的战士,青年运动的领导人。

【无所畏惧,视死如归】

卓越的学者、

言行一致的志士、

伟大的爱国斗士

【变化原因:对社会认识的变化】

这篇文章在叙述中穿插了哪些形象的描写?说说这些描写的作用。

写作探究:

1、记叙和描写相结合

1语言描写:

1)“人家说了再做,我是做了再说。”“人家说了也不一定做,我是做了也不一定说。”

这两句话表现了作为卓越的学者的闻一多实干精神和谦虚美德。

2)“我们要准备像李先生一样,前脚跨出大门,后脚就不准备再跨进大门。”

表现闻一多大无畏的革命精神。

2肖像描写:如:“炯炯目光”“头发零乱”“昂首挺胸”“长须飘飘”“目不窥园”

具体表现闻一多那令人尊敬的高大形象。

3细节描写:“一个又一个的的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如“群蚁排衙”

表现闻一多先生严谨治学的精神。

说说这些描写的作用。

课文中对闻一多的语言、外貌有许多具体描写。这些描写都能起到具体再现闻一多先生那令人尊敬的高大形象的作用,使他的精神、品格、作风仿佛历历在目,触手可及,都成了可以具体感知的东西。

叙述、描写抒情化。作者带着对恩师的敬佩之情和对好友的赞美之情写作,能把平常的句子变得不平常。

作者在记叙和描写中带上了自己对闻一多怎样的情感?

2、夹叙夹议

闻一多先生的说和做

作为

学者

作为民主战士

总领本部分

第1、2段

总结本部分

第7段

第8、9段

总结本部分及全文

第19、20段

过渡

总领本部分

找出文中议论的句子,并分析对课文结构所起的作用。

使文章的结构严谨,而且形成了一种旋律,一种气势,加强了文章的感染力。

夹叙夹议的作用

总结:

闻一多先生的事迹很多,作者为什么只选取这六件事来写啊?

讲究典型性,以少胜多。

三本书

(学者)

三件事

(革命家)

《唐诗杂论》

《楚辞校补》

《古典新义》

起稿政治传单

群众大会演说

参加示威游行

严谨刻苦的治学态度、

无私无畏的斗争精神、

澎湃执着的爱国热情、

言行一致的高尚人格。

闻一多先生既是卓越的学者,又是大勇的民主战士,他是口的巨人,行的高标,我们要学习他为探索救国救民之道路而潜心学术不畏艰辛废寝忘食的精神,学习他为民主革命事业无所畏惧,视死如归的精神,健全自己的人格,做一个品德高尚的人。

课堂小结

拓展延伸

有的人活着

他已经死了

有的人死了

他还活着

—臧克家《有的人》

闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,不愿屈服。

——《别了,司徒雷登》

毛泽东赞扬闻一多:

你们杀死一个李公朴,会有千百万个李公朴站起来!你们将失去千百万的人民!你们看我们人少,没有力量?告诉你们,我们的力量大得很,强得很!看今天来的这些人,都是我们的人,都是我们的力量!此外还有广大的市民!我们有这个信心;人民的力量是要胜利的,真理是永远存在的。

历史上没有一个反人民的势力不被人民毁灭的!希特勒,墨索里尼,不都在人民面前倒下去了吗?翻开历史看看,你们还站得住几天!你们完了,快完了!我们的光明就要出现了。

《最后一次演讲》(片段)

?

1.掌握生字、生词,

理清思路,概括课文内容。

2.学习本文记叙中融入抒情、描写和议论的表达方式的方法。

3.能从闻一多先生的说和做中感悟他的崇高品格和革命精神。

学习重点:表达方式的运用及其作用,以及如何精选典型事例。

学习难点:品味生动形象的语言。

学习目标

作业讲解

4.在亚运会游泳项目颁奖典礼升旗仪式中,中国国旗掉落,孙杨要求重升国旗。

解题思路:

1.通读材料,整体把握。

2.提取主要信息(抓关键词)

3.整合信息,语句通顺完整。

“人”+“事”+“结果”

(1).内容上:交代了矛盾冲突的起因(故事发生的背景):天大旱,邻居又不在家。

(2).结构上:推动故事情节的发展,为下文写浇地和母亲不理解父亲等情节作铺垫

5、联系全文,简要分析第四段在文中的作用。(4分)

1.闺女乖巧孝顺,夫妻恩爱;

2.不跟人闹意见(人缘好)

原因:老刘包容;不争长短;豁达,不计得失。

6、“命好”体现在哪儿?原因是什么?(4分)

(1)“急”是着急的意思,是神态描写,当“我”劝阻她不要这样辛苦劳作的时候,母亲表达了对“我”不满的态度,表现出母亲“视地如命”的性格。

(2)“急切”是迫切的意思,神态描写,突出了母亲内心的兴奋及对父亲言行的认同。

7、(1)母亲一听,跟我急了,庄稼人能眼看着庄稼死在地里啊?

(2)我再次回到娘家,刚进门母亲就急切地对我说....

1)、父亲的内心像阳光一样明亮;

父亲的言行像阳光一样温暖了周围的人;

2)、邻居的馈赠、母亲的理解像阳光一样让父亲感到温暖、幸福;

3)、进一步深化了“水长流,情长在”的主题。

8.文章结尾写“一缕阳光”正好照在父亲的脸上,有什么深意?

作业:

1.预习第三课《回忆鲁迅先生节选》。

2.对改寒假作业七和八。家长签字

早读任务:读第三课课文一遍。背默《贾生》,并订正,以图片形式反馈钉钉群。

感谢同学们和家长们的积极配合哟~

大家早上好:

今日语文学习任务:第二课

时间:8:05—8:50

9:00—9:45

温馨提示:请同学们准备好:

1.课本(课本,参考书,电子课本,打印课本均可)

2.课堂笔记本(及时认真、有效做笔记)

3.工具书(字典)

望同学们积极配合老师,合作愉快~

新课导入

七子之歌·澳门

你可知“mu-cau”不是我的真名姓?

我离开你的襁褓太久了,母亲!

但是他们掳去的是我的肉体,

你依然保管着我内心的灵魂。

三百年来梦寐不忘的生母啊!

请叫儿的乳名,叫我一声“澳门”!

母亲!我要回来,母亲!

说和做

——记闻一多先生言行片段

臧克家

相关介绍

闻一多(1899—1946年)本名闻家骅,字友三,生于湖北省黄冈市浠水县,中国现代伟大的爱国主义者、坚定的民主战士,中国民主同盟早期领导人,中国共产党的挚友,新月派代表诗人和学者。

1899年生于湖北省浠水一个“世家望族,书香门第”。五四运动时在北京清华学校读书时即参加学生运动。1922年赴美国芝加哥美术学院学习,后来研究文学。1925年回国后,历任青岛大学、清华大学教授。

1937年抗战开始,他在昆明西南联大任教。

1943年后,因目睹蒋介石反动政府的腐败,奋然而起,积极参加反对独裁、争取民主的斗争。

1946年7

月15日被特务暗杀。

——

集诗人、学者、民主战士

“三重人格”于一身

诗人

新诗集《红烛》《死水》是现代诗坛经典之作。

1925年3月在美国留学期间创作了组诗《七子之歌》,表达了深挚的爱国之情。

学者

1932年到清华任教后,开始全力专攻古典文学。学术著作有《神话与诗》《唐诗杂论》《楚辞校补》《古典新义》等。他对《周易》《诗经》《庄子》《楚辞》四大古籍的整理研究(后汇成“新义”),被郭沫若称为:前无古人,后无来者。

民主战士

他一身正气,抗战蓄髯八年,1943年以后,面对国民党统治的日益腐朽,拍案而起,走出书斋,投身到反对独裁、争取民主的革命洪流中去。1946年7月15日,在昆明被国民党特务刺杀身亡。

闻一多

臧克家简介

臧克家(1905--2004

)诗人,从小受家庭影响,喜欢古典诗歌和民歌。1932年开始写新诗,以一篇《老马》成名,1933

年出版了第一部诗集《烙印》,这是他最具影响的作品。此后,他陆续出版的诗集,长诗有《罪恶的黑手》、《自己的写照》、《泥土的歌》、《宝贝儿》、《生命的零度》等十多部。

我们熟悉的《有的人》

臧克家于1930年起在青岛大学学习期间,是闻一多先生的高足,经常出入于闻一多的办公室和家中,向老师请教;闻一多也很赏识臧克家,1932年回清华任教后写信给臧克家说:“得一知己,可以无憾,在青岛得到你一个人已经够了。”可见相知之深。1933年臧克家准备出版诗集《烙印》,因当时名不见经传,书店不愿出版他的诗集。闻一多联络王统照等人,替他出资发行《烙印》,又在大型杂志上撰文介绍。

40年代,两人多有书信往来。闻一多先生遇难后,臧克家于1946年8月撰写《我的先生闻一多》以示悼念。

知遇相惜

亦师亦友

?

1.掌握生字词,

理清思路,概括课文内容。

2.学习本文记叙中融入抒情、描写和议论的表达方式的方法。

3.能从闻一多先生的说和做中感悟他的崇高品格和革命精神。

学习重点:表达方式的运用及其作用,以及如何精选典型事例。

学习难点:品味生动形象的语言。

学习目标

地壳

校补

赫然

函寄

漂白

衰微

卓越

深宵

钻探

锲而不舍

兀兀穷年

警报迭起

潜心贯注

迥乎不同

慷慨淋漓

气冲斗牛

无暇顾及

目不窥园

仰之弥高

炯炯目光

沥尽心血

wù

jiào

jiǒng

jiǒng

piǎo

xiá

xiāo

读一读

qiào

mí

hán

dǒu

qián

zhuó

qiè

zuān

lì

hè

kuī

dié

shuāi

kǎi

目不窥园:窥,从小孔或缝隙里偷偷地看。眼睛从不暗中看一看家里的园圃,即专心致志

诗兴不作:“作”,起的意思。诗兴不作,不是不做诗,而是写诗的兴致不起、不发。

一反既往:既,已经。既往,过去。与过去完全不一样。

衰微:

(国家、民族等)衰落,不兴旺。

赫然:形容令人惊讶的事物突然呈现的样子。

潜心贯注:用心专注而深刻

慷慨淋漓:形容情绪、语调十分激动,说法十分畅快。

锲而不舍:

镂刻不停,比喻有恒心,有

毅力。

兀兀穷年:辛辛苦苦地一年到头这样做。

字词积累

文章从哪两个方面写闻一多先生的“说”与“做”?

整体感知

作为学者;

作为革命家。

阅读课文,划分层次,概括大意。

第一部分:(1-7)记述闻一多先生作为学者方面“做了再说”“做了不说”的特点。

第二部分:(8-20)记述闻一多先生作为革命家方面“说了就做”的特点。

作者写“作为学者”的闻一多先生的“说”和“做”是怎样起笔的?有何好处?

细读感悟

“人家说了再做,我是做了再说。”

“人家说了也不一定做,我是做了也不一定说。”

阅读第一部分

好处:

(1)结构:直接点题,开门见山,引起悬念。

(2)内容:将闻一多先生的行为和别人的行为形成鲜明对比,层层深入,更能表现闻一多先生的品质。

朗读,释义

3、那时候,他已经诗兴不作而研究志趣正浓。他正向古代典籍钻探,有如向地壳寻求宝藏。仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。他想吃尽、消化尽我们中华民族几千年来的文化史,炯炯目光,一直远射到有史以前。他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。

作诗的兴趣

起,发

越抬头看,越觉得高。

弥,更加。

越用力钻研,越觉得深。

雕刻一件东西,一直刻下去不放手。比喻有恒心、有毅力。

“他正向古代典籍钻探,有如向地壳寻求宝藏”一句,

为什么不用“研究”而用“钻探”?

这是比喻,将“钻研古代典籍”比作“向地壳寻求宝藏”,更形象生动地表现了闻一多先生的刻苦钻研精神。

“他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方”是什么意思?

“开一剂救济的文化药方”是比喻,指寻找使民族文化繁荣昌盛起来的方法。

自20年代末起,闻先生过了十多年“书斋生活”,企图从文化上寻找振兴民族的途径,目的在于救国。

朗读,释义

1930年到1932年,“望闻问切”也还只是在“望”的初级阶段。他从唐诗下手,目不窥园,足不下楼,兀兀穷年,沥尽心血。杜甫晚年,疏懒得“一月不梳头”。闻先生也总是头发零乱,他是无暇及此的。饭,几乎忘记了吃,他贪的是精神食粮;夜间睡得很少,为了研究,他惜寸阴、分阴。深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,“漂白了的四壁”。

兀兀,用心劳苦的样子。穷,尽。一年到头劳苦不息。出自韩愈的《进学解》:焚膏油以继晷,恒兀兀以穷年。

眼睛不暗中看一看家里的园圃,形容专心致志。

空闲

解释:望闻问切

中医诊断疾病的方法。望诊是第一步。

望:观察病人的颜色、舌苔、表情、发育情况等;

闻:听和嗅,即听病人的说话声音、咳嗽、喘息,并且嗅出病人的气味;

问:询问病人自己所感到的症状、以前所患过的病等;

切:用手诊脉或按腹部诊察有没有病块等。

“望闻问切”也还只是在“望”的初级阶段。

这一句该怎样理解?

“望闻问切”是拟人,把我们的民族比成一个病人。

意思是闻一多从文化研究上来探求救国的方法,也还仅仅是走出了第一步。

“目不窥园,足不下楼”,“头发零乱”“睡得很少”这些细节,表现了闻先生什么精神?

表现他治学的刻苦。

深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,“漂白了的四壁”。

这句是什么意思?

深夜只有孤灯相伴,本应感到寂寞,但闻一多却乐在其中,全力进行学术研究。

“它”指深夜灯火。

“漂白了的四壁”引自闻一多诗《静夜》,表现诗人对祖国前途和人民命运的关切。

引用“漂白了的四壁”,意在表现闻先生深夜潜心研究的怡然自适,与“大开光明之路”一脉相承。

朗读:

4、不动不响,无声无闻。一个又一个大的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙。几年辛苦,凝结而成《唐诗杂论》的硕果。

写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙。

衙(yá),衙门。旧时官署陈设仪仗,属吏依次参拜长官,叫排衙。

群蚁排衙,指许许多多的蚂蚁排列成行。

运用比喻,生动形象地写出了闻一多先生字写得多而工整,表现闻先生一丝不苟的严谨态度。

朗读,释义

5、 他并没有先“说”,但他“做”了。作出了卓越的成绩。

6、“做”了,他自己也没有“说”。他又由唐诗转到楚辞。十年艰辛,一部“校补”赫然而出。别人在赞美,在惊叹,而闻一多先生个人呢,也没有“说”。他又向“古典新义”迈进了。他潜心贯注,心会神凝,成了“何妨一下楼”的主人。

形容令人惊讶或引人注目的事物突然出现。

闻一多研究极其用功,常常半个月不下楼,人送雅号:何妨一下楼。

他潜心贯注,心会神凝,成了“何妨一下楼”的主人。

这句该怎样理解?

“潜心贯注”“心会神凝”““何妨一下楼”意思一致,都是说闻一多研究极其用功,用心极专极深,别的任何事情不能使他分心。

5、6两段起什么作用?

小结闻一多先生作为学者是“做了再说”、“做了不说”,而且做出了卓越的成绩。

作者举了哪三部著作表现闻一多先生在学术上的卓越成就?

《唐诗杂论》

《楚辞校补》

《古典新义》

闻一多先生作为学者的形象。

先生是一位为探索救国救民的出路而废寝忘食,潜心学术,不畏艰辛、治学严谨、终于在学术上取得累累硕果的卓越学者,言行一致的爱国者。(务实勤奋,谦虚淡泊)

朗读,释义

8、 闻一多先生还有另外一个方面,作为革命家的方面。

9、 这个方面,情况就迥乎不同,而且一反既往了。

迥jiǒng,远。差得很远,完全不同。

既,已经。

既往,过去。

与过去完全不一样。

阅读第二部分

表情朗读:

15、在李公朴同志被害之后,警报迭起,形势紧张,明知凶多吉少,而闻先生大无畏地在群众大会上,大骂特务,慷慨淋漓,并指着这群败类说:你们站出来!你们站出来!

局势的恐怖与闻一多的大义凛然形成鲜明对比,突出他说到做到,“做”比“说”甚至更坚决有力。

释义,然后表情朗读:

16、他“说”了。说得真痛快,动人心,鼓壮志,气冲斗牛,声震天地!

17、他“说”了:“我们要准备像李先生一样,前脚跨出大门,后脚就不准备再跨进大门。”

18、他“做”了,在情况紧急的生死关头,他走到游行示威队伍的前头,昂首挺胸,长须飘飘。他终于以宝贵的生命,实证了他的“言”和“行”。

斗,北斗星;牛,牵牛星。斗牛,泛指天空。形容怒气很盛。

表情朗读:

闻一多先生,是卓越的学者,热情澎湃的优秀诗人,大勇的革命烈士。

他,是口的巨人。他,是行的高标。

后半部分是仅写闻一多先生的“说”吗?

不仅是写再“说”。而是把

“说”和“做”糅合起来写。

正如课文所写:他“说”了,跟着的是“做”。这不再是“做了再说”或“做了也不一定说”了。现在,他“说”了就“做”。言论与行动完全一致……

作者选取哪几件事表现闻一多的“做”?

起稿政治传单

在群众大会上演说,大骂特务

参加游行示威

闻一多先生作为革命家的形象。

正直无畏、英勇无畏、视死如归、大义凛然、言行一致、勇于献身的青年运动的领导人。

作业:

1.总结第二课的生字词。

2.七彩同步检测第二课(4个小题,一篇阅读理解。不用抄题,写在本上,一起对答案)

3.推荐阅读诗歌《老马》、《红烛颂》《死水》。

明日早读任务:读一遍课文。听写第2课生字词,并订正,以图片形式反馈钉钉群。

感谢同学们和家长们的积极配合哟~

今日语文学习任务:

第二课结束及作业讲解

温馨提示:请同学们准备好:

1.课本(课本,参考书,电子课本,打印课本均可)

2.课堂笔记本(及时认真、有效做笔记)

3.工具书(字典)红、黑色水笔

4.昨天晚上的作业。

望同学们积极配合老师,合作愉快~

结构

第一部分(1—7)

第二部分(8—20)

内容

特征

具体表现

目的

作为学者的闻一多的说和做

作为革命家的闻一多的说和做

“做”了再“说”,

“做”了不“说”

“说”了就“做”,

既“说”又“做”

起稿政治传单、

群众大会演说、

参加游行示威

要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。

献身民主事业。

文章两个部分之间是如何衔接的?有何作用?

第一部分和第二部分之间用七、八、九三段过渡

第七段承接上文小结,

第八、九段开启下文。

作用:这样连缀紧密,脉络清楚,过渡自然,把闻一多先生作为学者和作为革命家方面的情况用极其简明的语言并列地提出来,给读者以深刻的印象。

闻一多前期和后期思想品格上各有什么特点?前后期有什么变化,又有什么共同的地方?

从学者到斗士

前期:

为探索救国救民的出路而潜心学术,取得累累硕果。

【锲而不舍,沥尽心血】

后期

投身民主运动,做争取民主的战士,青年运动的领导人。

【无所畏惧,视死如归】

卓越的学者、

言行一致的志士、

伟大的爱国斗士

【变化原因:对社会认识的变化】

这篇文章在叙述中穿插了哪些形象的描写?说说这些描写的作用。

写作探究:

1、记叙和描写相结合

1语言描写:

1)“人家说了再做,我是做了再说。”“人家说了也不一定做,我是做了也不一定说。”

这两句话表现了作为卓越的学者的闻一多实干精神和谦虚美德。

2)“我们要准备像李先生一样,前脚跨出大门,后脚就不准备再跨进大门。”

表现闻一多大无畏的革命精神。

2肖像描写:如:“炯炯目光”“头发零乱”“昂首挺胸”“长须飘飘”“目不窥园”

具体表现闻一多那令人尊敬的高大形象。

3细节描写:“一个又一个的的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如“群蚁排衙”

表现闻一多先生严谨治学的精神。

说说这些描写的作用。

课文中对闻一多的语言、外貌有许多具体描写。这些描写都能起到具体再现闻一多先生那令人尊敬的高大形象的作用,使他的精神、品格、作风仿佛历历在目,触手可及,都成了可以具体感知的东西。

叙述、描写抒情化。作者带着对恩师的敬佩之情和对好友的赞美之情写作,能把平常的句子变得不平常。

作者在记叙和描写中带上了自己对闻一多怎样的情感?

2、夹叙夹议

闻一多先生的说和做

作为

学者

作为民主战士

总领本部分

第1、2段

总结本部分

第7段

第8、9段

总结本部分及全文

第19、20段

过渡

总领本部分

找出文中议论的句子,并分析对课文结构所起的作用。

使文章的结构严谨,而且形成了一种旋律,一种气势,加强了文章的感染力。

夹叙夹议的作用

总结:

闻一多先生的事迹很多,作者为什么只选取这六件事来写啊?

讲究典型性,以少胜多。

三本书

(学者)

三件事

(革命家)

《唐诗杂论》

《楚辞校补》

《古典新义》

起稿政治传单

群众大会演说

参加示威游行

严谨刻苦的治学态度、

无私无畏的斗争精神、

澎湃执着的爱国热情、

言行一致的高尚人格。

闻一多先生既是卓越的学者,又是大勇的民主战士,他是口的巨人,行的高标,我们要学习他为探索救国救民之道路而潜心学术不畏艰辛废寝忘食的精神,学习他为民主革命事业无所畏惧,视死如归的精神,健全自己的人格,做一个品德高尚的人。

课堂小结

拓展延伸

有的人活着

他已经死了

有的人死了

他还活着

—臧克家《有的人》

闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,不愿屈服。

——《别了,司徒雷登》

毛泽东赞扬闻一多:

你们杀死一个李公朴,会有千百万个李公朴站起来!你们将失去千百万的人民!你们看我们人少,没有力量?告诉你们,我们的力量大得很,强得很!看今天来的这些人,都是我们的人,都是我们的力量!此外还有广大的市民!我们有这个信心;人民的力量是要胜利的,真理是永远存在的。

历史上没有一个反人民的势力不被人民毁灭的!希特勒,墨索里尼,不都在人民面前倒下去了吗?翻开历史看看,你们还站得住几天!你们完了,快完了!我们的光明就要出现了。

《最后一次演讲》(片段)

?

1.掌握生字、生词,

理清思路,概括课文内容。

2.学习本文记叙中融入抒情、描写和议论的表达方式的方法。

3.能从闻一多先生的说和做中感悟他的崇高品格和革命精神。

学习重点:表达方式的运用及其作用,以及如何精选典型事例。

学习难点:品味生动形象的语言。

学习目标

作业讲解

4.在亚运会游泳项目颁奖典礼升旗仪式中,中国国旗掉落,孙杨要求重升国旗。

解题思路:

1.通读材料,整体把握。

2.提取主要信息(抓关键词)

3.整合信息,语句通顺完整。

“人”+“事”+“结果”

(1).内容上:交代了矛盾冲突的起因(故事发生的背景):天大旱,邻居又不在家。

(2).结构上:推动故事情节的发展,为下文写浇地和母亲不理解父亲等情节作铺垫

5、联系全文,简要分析第四段在文中的作用。(4分)

1.闺女乖巧孝顺,夫妻恩爱;

2.不跟人闹意见(人缘好)

原因:老刘包容;不争长短;豁达,不计得失。

6、“命好”体现在哪儿?原因是什么?(4分)

(1)“急”是着急的意思,是神态描写,当“我”劝阻她不要这样辛苦劳作的时候,母亲表达了对“我”不满的态度,表现出母亲“视地如命”的性格。

(2)“急切”是迫切的意思,神态描写,突出了母亲内心的兴奋及对父亲言行的认同。

7、(1)母亲一听,跟我急了,庄稼人能眼看着庄稼死在地里啊?

(2)我再次回到娘家,刚进门母亲就急切地对我说....

1)、父亲的内心像阳光一样明亮;

父亲的言行像阳光一样温暖了周围的人;

2)、邻居的馈赠、母亲的理解像阳光一样让父亲感到温暖、幸福;

3)、进一步深化了“水长流,情长在”的主题。

8.文章结尾写“一缕阳光”正好照在父亲的脸上,有什么深意?

作业:

1.预习第三课《回忆鲁迅先生节选》。

2.对改寒假作业七和八。家长签字

早读任务:读第三课课文一遍。背默《贾生》,并订正,以图片形式反馈钉钉群。

感谢同学们和家长们的积极配合哟~

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读