10.《过秦论》课件(36张PPT)—2020-2021学年人教版高中语文必修三第三单元

文档属性

| 名称 | 10.《过秦论》课件(36张PPT)—2020-2021学年人教版高中语文必修三第三单元 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 692.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-21 06:48:02 | ||

图片预览

文档简介

过 秦 论

贾 谊

过秦论

学 习 目 标

1.疏通文意,积累文中重点实词、虚词的意义和用法,结合具体语境准确翻译重要句子。

2.熟读课文,学习对比论证的方法。

3.吸取秦由盛而亡的历史教训,认识“以民 为本,关注民生”的现实意义。

贾谊(公元前200—公元前168),世称贾太傅、贾长沙,也称贾生。洛阳人,西汉著名政论家、文学家,最早的汉赋作家之一。

渡湘水时写了《吊屈原赋》,以屈原自比。

政论散文《过秦论》、《陈政事疏》(也称《治安策》、《论积贮疏》)等,体现了政治家的远见卓识、积极进取的精神和改革现实的坚决态度。

咏贾谊

毛泽东

少年倜傥廊庙才,壮志未酬事堪哀。

胸罗文章兵百万,胆照华国树千台。

雄英无计倾圣主,高节终竟受疑猜。

千古同情长沙傅,空白汨罗步尘埃。

少年倜傥(titang替淌)廊庙才:贾谊年少有才,豪爽洒脱,是国家的栋梁之才。贾谊十八岁时,以能诵读诗书,善文章,为郡人所称;二十多岁任博士,一年之内超迁为太中大夫。廊庙,指才能和才气,可任朝廷要职的人。胸罗文章:指贾谊胸有锦绣文章。他的政论文如《过秦论》、《治安策》、《论积伫疏》等,提出了一系列治国策略和改革制度的主张,表现出卓越的政治远见和才能。兵百万:比喻贾谊的治国策略好像统军韬略,能指挥百万军队。胆照:肝胆相照。华国:即华夏,这里指汉王朝。树千台:指建立众多的诸侯国。 雄英:出类拔萃的人。圣主:这里指汉文帝。长沙傅:指被贬嫡为长沙王太傅的贾谊。空白汨罗步尘埃:空白,徒然说。这里化用屈原自沉汨罗江的典故。步尘埃,即步后尘。贾谊虽然没有投汨罗江而死,但因梁怀王堕马而死忧伤死去,同于屈原的投江,还是步了后尘。尤其是屈贾的政治命运相同,都是因谗遭贬,壮志未酬。

注释

首联是说贾谊少年才气,豪爽洒脱,是国家的栋梁之才,只可惜才能还没得以施展即被排挤出政治舞台。

颔联上承首联首句,称贾谊文采飞扬,有政治远见。贾谊的确是西汉时代少有的政治家和文学家,他所著的政治文如《过秦论》、《治安策》、《论积贮疏》等,提出了一系列治国策略和改革制度的主张,他高瞻远瞩地规划了汉帝国的发展方向,犹如统军韬略,能指挥百万军队。他所提出的分封推恩、削弱诸侯国力,外御强敌匈奴、重农抑商、实行仁政等等政治主张,基本上被后来的汉景帝和汉武帝所采纳。

颈联上承首联次句,具体叙述贾谊“壮志未酬”的悲哀。

尾联“千古同惜”指长时期以来,人们对贾谊命运的一致评价,表达了毛泽东对谗言佞臣的痛恨之情。在最后“空白汨罗步尘埃”一句中,毛泽东表达了他对贾谊之死的慨叹和惋惜,认为贾谊虽然在《吊屈原赋》中对屈原选择投江殉国的归宿表示不以为然,然而贾谊最终也没

赏析

《过秦论》是一篇政论文,“过秦”即

批评秦之过错的意思,批评秦的过错

意在总结历史教训。“论”是古代议论

文的一种。

文体特点

写作背景

西汉文帝时代,是汉代所谓的“太平盛世”。贾谊以他敏锐的洞察力,透过现象,看到了西汉王朝潜伏的危机。当时,国内封建割据与中央集权的矛盾、统治阶级与劳动人民的矛盾以及民族之间的矛盾都日益加剧,统治者的地位有动摇的危险。为了调和各种矛盾,使西汉王朝长治久安,贾谊在《陈政事疏》、《论积贮疏》以及《过秦论》等著名的政论文中向汉室提出了不少改革时弊的政治主张。本文就是以劝诫的口气,从总结历史经验教训的角度出发,分析了秦王朝政治的成败得失,为汉文帝改革政治提供借鉴。

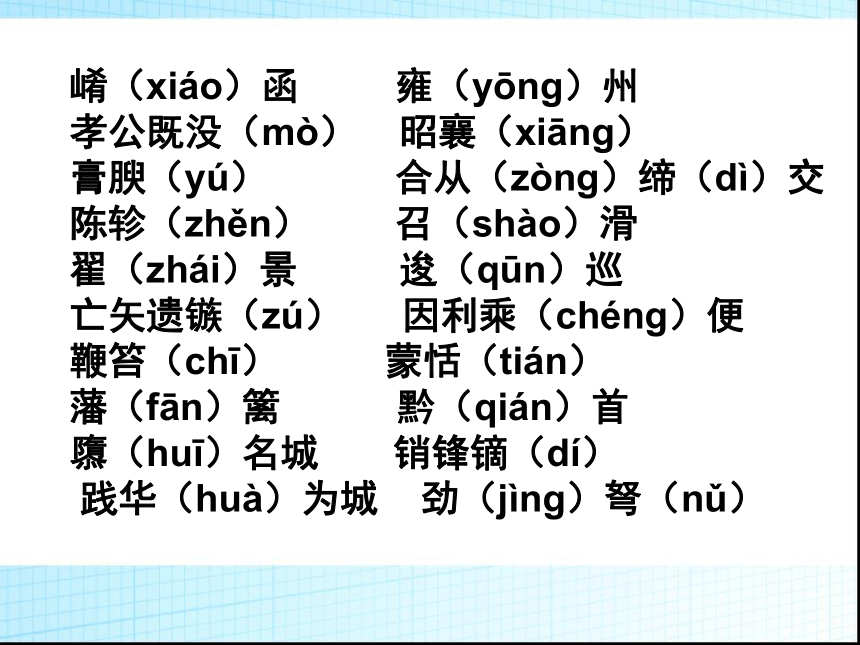

崤(xiáo)函 雍(yōng)州

孝公既没(mò) 昭襄(xiāng)

膏腴(yú) 合从(zòng)缔(dì)交

陈轸(zhěn) 召(shào)滑

翟(zhái)景 逡(qūn)巡

亡矢遗镞(zú) 因利乘(chéng)便

鞭笞(chī) 蒙恬(tián)

藩(fān)篱 黔(qián)首

隳(huī)名城 销锋镝(dí)

践华(huà)为城 劲(jìnɡ)弩(nǔ)

瓮(wènɡ)牖(yǒu)绳枢(shū)

氓(méng)隶 不及中(zhōnɡ)人

墨翟(dí) 猗(yī)顿

蹑足行(hánɡ)伍 将数百之众(jiànɡ)

锄耰(yōu)棘(jí)矜(qín)

非铦(xiān)于钩戟(jǐ)长铩(shā)也

度(duó)长絜(xié)大 比权量(liànɡ)力

万乘(shènɡ)之势 朝(cháo)同列

一夫作难(nàn)而七庙隳(huī )

【做一做】

回答以下问题,理清思路

【做一做】

回答以下问题,理清思路

商鞅变法采的措施

当是时也,商君佐之,内立法度,务耕织,修守战之具;外连衡而斗诸侯。

商鞅变法采的成果:

于是秦人拱手而取西河之外。

当此之时,齐有孟尝,赵有平原,楚有春申,魏有信陵。此四君者,皆明智而忠信,宽厚而爱人,尊贤而重士,约从离衡,兼韩、魏、燕、楚、齐、赵、宋、卫、中山之众。于是六国之士,有宁越、徐尚、苏秦、杜赫之属为之谋,齐明、周最、陈轸、召滑、楼缓、翟景、苏厉、乐(yùe)毅之徒通其意,吴起、孙膑、带佗、倪良、王廖、田忌、廉颇、赵奢之伦制其兵。尝以十倍之地,百万之众,叩关而攻秦。

九国诸侯的强大是从哪些方面表现出来的?

对外政策: 南取百越之地,以为桂林、象郡;百越之君,俯首系颈,委命下吏(。乃使蒙恬北筑长城而守藩篱,却匈奴七百余里。胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而报怨。

对内政策:于是废先王之道,焚百家之言,以愚黔首;隳(huī)名城,杀豪杰,收天下之兵,聚之咸阳,销锋镝(dí),铸以为金人十二,以弱天下之民。然后践华为城,因河为池,据亿丈之城,临不测之渊,以为固。良将劲弩守要害之处,信臣精卒陈利兵而谁何。

秦始皇的对外政策和对内政策

陈涉瓮牖(yǒu)绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也;才能不及中人,非有仲尼、墨翟之贤,陶朱、猗(yī)顿之富;蹑足行伍之间,而倔起阡陌之中,率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦,斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应,赢粮而景从。山东豪俊遂并起而亡秦族矣。

陈涉是怎样一个人?

他是怎样亡秦的?

陈涉之位,非尊于齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山之君也;锄耰(yōu)棘矜(qín),非铦(xiān)于钩戟长铩也;谪戍之众,非抗于九国之师也;深谋远虑,行军用兵之道,非及向时之士也。然而成败异变,功业相反,何也?试使山东之国与陈涉度(duó)长絜(xié)大,比权量力,则不可同年而语矣。

作者是从哪些方面将九国之师与陈涉作对比的?

仁义不施而攻守之势异也。

课文的中心论点

【填一填】

《过秦论》中描写秦始皇武力统治天下的语句是: 振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下,威振四海。

2. 《过秦论》中说到秦始皇为削弱百姓的反抗力量所采取的措是: 于是废先王之道,焚百家之言,以愚黔首;隳(huī)名城,杀豪杰,收天下之兵,聚之咸阳,销锋镝(dí),铸以为金人十二,以弱天下之民。

【填一填】

3. 《过秦论》中描写秦始皇据险固守的语句是:然后践华为城,因河为池,据亿丈之城,临不测之渊,以为固。良将劲弩守要害之处,信臣精卒陈利兵而谁何。

4.写秦始皇自以为江山永固的语句是:

天下已定,始皇之心,自以为关中之固,金城千里,子孙帝王万世之业也。

5.古人云:以史为鉴,可以知兴替。贾谊在《过秦论》中认为秦王朝灭亡的主要原因是: 仁义不施而攻守之势异也。

合作探究(乐于分享 善于沟通)

让生命在自由的空气中快乐地成长!

要求:积极参与,快速高效。

1、请各小组长组织好本组讨论,控制好讨论节奏。

2、强帮弱,“兵教兵”;和谐互助,共同进步。

3、集体讨论,解决疑难,整合智慧;做好勾画,总结本组好的解题方法和思路,为展示和质疑做好准备。

分层目标:

C层掌握文中重要的字、词、句。

B层牢固掌握文中重要的字、词、句。

A层解答同学的疑问,总结规律方法并能适当拓展。

展示安排及目标要求

我参与,我展示,我自信,我成功。

展示问题或题目

展示方式

及位置

展示

小组

目标及要求

合作探究1

前黑板展示

9、7组C2

1.目标:通过你的展示同学们思路更加清晰。

2.要求:①口头展示,面向同学,大胆、大方、大声,富有激情;书面展示,上台迅速,书写认真快速规范,步骤清晰简洁。②非展示同学浏览展示内容,边看边记,认真思考,准备质疑或追问。

合作探究2

后黑板展示

5、3组C2

合作探究3

后黑板展示

1,8组C2

展示问题或题目

展示方式

及位置

展示

小组

点评

目标及要求

合作探究1

前黑板展示

9、7组

习瑶

龙佩珍

1.目标:通过你的精彩点评同学们能熟练掌握重点和突破难点问题。

2.要求: ①点评同学要大胆、大方、大声、富有激情、言简意赅;②红笔勾画先点评对错,后规范,最后思路方法。③非点评同学认真倾听、积极思考,重点内容记好笔记。

合作探究2

后黑板展示

5、3组

张栋

合作探究3

后黑板展示

1,8组

马晶蕊 杨静

精彩点评

总结规律 踊跃质疑 让生命在积极的探索中得到提升!

合作探究

1 秦无亡矢遗镞之费,而天下诸侯已困矣。于是从散约败,争割地而赂秦。

秦人没有一兵一卒的耗费,然而天下的诸侯就已窘迫不堪了。因此,纵约失败了,各诸侯国争着割地来贿赂秦国。

合作探究

2 及至始皇,奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下,威振四海。

到始皇的时候,发展六世遗留下来的功业,以武力来统治各国,将西周、东周和各诸侯国统统消灭,登上皇帝的宝座来统治天下,用严酷的刑罚来奴役天下的百姓,威风震慑四海。

合作探究

3 蹑足行伍之间,而倔起阡陌之中,率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦。

(他)跻身于戍卒的队伍中,从田野间突然奋起发难,率领着疲惫无力的士兵,指挥着几百人的队伍,掉转头来进攻秦国。

合作探究

4 天下云集响应,赢粮而景从。

天下豪杰像云一样聚集,回声似的应和他,许多人都背着粮食,如影随形地跟着。

合作探究

5 一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?

秦王死在别人手里,被天下人耻笑,这是为什么呢?

合作探究

6 仁义不施而攻守之势异也。

(因为)不施行仁政而使攻守的形势发生了变化啊。

合作探究二

为了使文章主旨鲜明,具有无可辩驳的说服力,作者无论叙述还是议论时都采用了带有夸张意味的对比手法。文中设计了哪些对比?请一一找出,说说它们的作用。

本文最突出的写作手法就是对比的运用。为了使文章主旨鲜明显豁,具有无可辩驳的说服力,作者无论在叙述还是议论时,都采用了带有夸张意味的对比手法,使矛盾更为突出,观点更见鲜明,从而突出文章的中心论点。文章运用了三个方面的对比:

一是六国与秦的对比。文章在叙述惠文、武、昭襄的业绩时,以诸侯军队之众、谋士之多、土地之广等作比较,并列举国名、人名。与秦抗衡的六国,地广、人多、俊才云集,且“合纵缔交,相与为一”,似乎万众一心。但结果却是“秦无亡矢遗镞之费,而天下诸侯已困矣”“从散约败”“强国请服,强国入朝”,这样夸张的对比,足以衬托出秦国实力之强。这第一层对比是极强者与较强者的对比,形成反差。

二是陈涉与秦王朝的对比。文章叙述始皇统一中国的功业与陈涉以一介戍卒率众起义的情景,确是又一个强烈的对比。虽然“始皇既没”,但陈涉面对的仍是“余威震于殊俗”的强大秦王朝。而作者极写陈涉穷困平庸,出身卑贱,才能平平,无钱无势,士卒稀少而疲弊,更无装备可言。但他一旦揭竿而起,“天下云集响应,赢粮而景从”,影响所及,“山东豪俊遂并起”,以致显赫一时的强秦亡于一朝。这第二层对比是极强者与极弱者的对比,形成的反差较前更为强烈。

三是陈涉与六国的对比。文章在末尾议论中,将陈涉的起义与诸侯国合纵抗秦作了多层次、多角度的对比。“陈涉之位,非尊于齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫,中山之君也”,一比地位。“耰棘矜,非铦于钩戟长铩”,二比武器。“谪戍之众,非抗于九国之师”,三比士卒。“深谋远虑,行军用兵之道,非及向时之土也”,四比人才。陈涉与诸侯不论在哪个方面比较都要差很多,可正是他率领戍卒,打败了强大的秦朝。这正好从侧面反映出秦朝灭亡,问题不在对手,而在于本身。

四、秦国自身的对比。盛时“据崤函之固,拥雍州之地”“宰割天下,分裂山河”“胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而抱怨”……

衰时“一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者”。盛极之时,全天下任其蹂躏;衰极之时,四两拨倒千斤。

当堂检测

1、秦孝公据崤函之固,拥雍州之地,君臣固守以窥周室,有席卷天下、包举宇内、囊括四海之意,并吞八荒之心。

2、良将劲驽,守要害之处;信臣精卒,陈利兵

而谁何。

秦孝公占据着崤山和函谷关的险固地势,拥有雍州的土

地,君臣牢固地守卫着,借以窥视周王室(的权力),

有席卷天下、征服九州、横扫四海的意图和并吞八方荒

远之地的雄心。

好的将领手执强弩守卫着要害的地方,可靠的官员、

精锐的士卒拿着锋利的兵器,盘问过往行人。

指出下列句子的句式特点:

(1)然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也。

(2)为天下笑者,何也?

(3)陈利兵而谁何。

(4)谪戍之众,非抗于九国之师也。

当堂检测

判断句

被动句

宾语前置句

介词结构后置

贾 谊

过秦论

学 习 目 标

1.疏通文意,积累文中重点实词、虚词的意义和用法,结合具体语境准确翻译重要句子。

2.熟读课文,学习对比论证的方法。

3.吸取秦由盛而亡的历史教训,认识“以民 为本,关注民生”的现实意义。

贾谊(公元前200—公元前168),世称贾太傅、贾长沙,也称贾生。洛阳人,西汉著名政论家、文学家,最早的汉赋作家之一。

渡湘水时写了《吊屈原赋》,以屈原自比。

政论散文《过秦论》、《陈政事疏》(也称《治安策》、《论积贮疏》)等,体现了政治家的远见卓识、积极进取的精神和改革现实的坚决态度。

咏贾谊

毛泽东

少年倜傥廊庙才,壮志未酬事堪哀。

胸罗文章兵百万,胆照华国树千台。

雄英无计倾圣主,高节终竟受疑猜。

千古同情长沙傅,空白汨罗步尘埃。

少年倜傥(titang替淌)廊庙才:贾谊年少有才,豪爽洒脱,是国家的栋梁之才。贾谊十八岁时,以能诵读诗书,善文章,为郡人所称;二十多岁任博士,一年之内超迁为太中大夫。廊庙,指才能和才气,可任朝廷要职的人。胸罗文章:指贾谊胸有锦绣文章。他的政论文如《过秦论》、《治安策》、《论积伫疏》等,提出了一系列治国策略和改革制度的主张,表现出卓越的政治远见和才能。兵百万:比喻贾谊的治国策略好像统军韬略,能指挥百万军队。胆照:肝胆相照。华国:即华夏,这里指汉王朝。树千台:指建立众多的诸侯国。 雄英:出类拔萃的人。圣主:这里指汉文帝。长沙傅:指被贬嫡为长沙王太傅的贾谊。空白汨罗步尘埃:空白,徒然说。这里化用屈原自沉汨罗江的典故。步尘埃,即步后尘。贾谊虽然没有投汨罗江而死,但因梁怀王堕马而死忧伤死去,同于屈原的投江,还是步了后尘。尤其是屈贾的政治命运相同,都是因谗遭贬,壮志未酬。

注释

首联是说贾谊少年才气,豪爽洒脱,是国家的栋梁之才,只可惜才能还没得以施展即被排挤出政治舞台。

颔联上承首联首句,称贾谊文采飞扬,有政治远见。贾谊的确是西汉时代少有的政治家和文学家,他所著的政治文如《过秦论》、《治安策》、《论积贮疏》等,提出了一系列治国策略和改革制度的主张,他高瞻远瞩地规划了汉帝国的发展方向,犹如统军韬略,能指挥百万军队。他所提出的分封推恩、削弱诸侯国力,外御强敌匈奴、重农抑商、实行仁政等等政治主张,基本上被后来的汉景帝和汉武帝所采纳。

颈联上承首联次句,具体叙述贾谊“壮志未酬”的悲哀。

尾联“千古同惜”指长时期以来,人们对贾谊命运的一致评价,表达了毛泽东对谗言佞臣的痛恨之情。在最后“空白汨罗步尘埃”一句中,毛泽东表达了他对贾谊之死的慨叹和惋惜,认为贾谊虽然在《吊屈原赋》中对屈原选择投江殉国的归宿表示不以为然,然而贾谊最终也没

赏析

《过秦论》是一篇政论文,“过秦”即

批评秦之过错的意思,批评秦的过错

意在总结历史教训。“论”是古代议论

文的一种。

文体特点

写作背景

西汉文帝时代,是汉代所谓的“太平盛世”。贾谊以他敏锐的洞察力,透过现象,看到了西汉王朝潜伏的危机。当时,国内封建割据与中央集权的矛盾、统治阶级与劳动人民的矛盾以及民族之间的矛盾都日益加剧,统治者的地位有动摇的危险。为了调和各种矛盾,使西汉王朝长治久安,贾谊在《陈政事疏》、《论积贮疏》以及《过秦论》等著名的政论文中向汉室提出了不少改革时弊的政治主张。本文就是以劝诫的口气,从总结历史经验教训的角度出发,分析了秦王朝政治的成败得失,为汉文帝改革政治提供借鉴。

崤(xiáo)函 雍(yōng)州

孝公既没(mò) 昭襄(xiāng)

膏腴(yú) 合从(zòng)缔(dì)交

陈轸(zhěn) 召(shào)滑

翟(zhái)景 逡(qūn)巡

亡矢遗镞(zú) 因利乘(chéng)便

鞭笞(chī) 蒙恬(tián)

藩(fān)篱 黔(qián)首

隳(huī)名城 销锋镝(dí)

践华(huà)为城 劲(jìnɡ)弩(nǔ)

瓮(wènɡ)牖(yǒu)绳枢(shū)

氓(méng)隶 不及中(zhōnɡ)人

墨翟(dí) 猗(yī)顿

蹑足行(hánɡ)伍 将数百之众(jiànɡ)

锄耰(yōu)棘(jí)矜(qín)

非铦(xiān)于钩戟(jǐ)长铩(shā)也

度(duó)长絜(xié)大 比权量(liànɡ)力

万乘(shènɡ)之势 朝(cháo)同列

一夫作难(nàn)而七庙隳(huī )

【做一做】

回答以下问题,理清思路

【做一做】

回答以下问题,理清思路

商鞅变法采的措施

当是时也,商君佐之,内立法度,务耕织,修守战之具;外连衡而斗诸侯。

商鞅变法采的成果:

于是秦人拱手而取西河之外。

当此之时,齐有孟尝,赵有平原,楚有春申,魏有信陵。此四君者,皆明智而忠信,宽厚而爱人,尊贤而重士,约从离衡,兼韩、魏、燕、楚、齐、赵、宋、卫、中山之众。于是六国之士,有宁越、徐尚、苏秦、杜赫之属为之谋,齐明、周最、陈轸、召滑、楼缓、翟景、苏厉、乐(yùe)毅之徒通其意,吴起、孙膑、带佗、倪良、王廖、田忌、廉颇、赵奢之伦制其兵。尝以十倍之地,百万之众,叩关而攻秦。

九国诸侯的强大是从哪些方面表现出来的?

对外政策: 南取百越之地,以为桂林、象郡;百越之君,俯首系颈,委命下吏(。乃使蒙恬北筑长城而守藩篱,却匈奴七百余里。胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而报怨。

对内政策:于是废先王之道,焚百家之言,以愚黔首;隳(huī)名城,杀豪杰,收天下之兵,聚之咸阳,销锋镝(dí),铸以为金人十二,以弱天下之民。然后践华为城,因河为池,据亿丈之城,临不测之渊,以为固。良将劲弩守要害之处,信臣精卒陈利兵而谁何。

秦始皇的对外政策和对内政策

陈涉瓮牖(yǒu)绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也;才能不及中人,非有仲尼、墨翟之贤,陶朱、猗(yī)顿之富;蹑足行伍之间,而倔起阡陌之中,率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦,斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应,赢粮而景从。山东豪俊遂并起而亡秦族矣。

陈涉是怎样一个人?

他是怎样亡秦的?

陈涉之位,非尊于齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山之君也;锄耰(yōu)棘矜(qín),非铦(xiān)于钩戟长铩也;谪戍之众,非抗于九国之师也;深谋远虑,行军用兵之道,非及向时之士也。然而成败异变,功业相反,何也?试使山东之国与陈涉度(duó)长絜(xié)大,比权量力,则不可同年而语矣。

作者是从哪些方面将九国之师与陈涉作对比的?

仁义不施而攻守之势异也。

课文的中心论点

【填一填】

《过秦论》中描写秦始皇武力统治天下的语句是: 振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下,威振四海。

2. 《过秦论》中说到秦始皇为削弱百姓的反抗力量所采取的措是: 于是废先王之道,焚百家之言,以愚黔首;隳(huī)名城,杀豪杰,收天下之兵,聚之咸阳,销锋镝(dí),铸以为金人十二,以弱天下之民。

【填一填】

3. 《过秦论》中描写秦始皇据险固守的语句是:然后践华为城,因河为池,据亿丈之城,临不测之渊,以为固。良将劲弩守要害之处,信臣精卒陈利兵而谁何。

4.写秦始皇自以为江山永固的语句是:

天下已定,始皇之心,自以为关中之固,金城千里,子孙帝王万世之业也。

5.古人云:以史为鉴,可以知兴替。贾谊在《过秦论》中认为秦王朝灭亡的主要原因是: 仁义不施而攻守之势异也。

合作探究(乐于分享 善于沟通)

让生命在自由的空气中快乐地成长!

要求:积极参与,快速高效。

1、请各小组长组织好本组讨论,控制好讨论节奏。

2、强帮弱,“兵教兵”;和谐互助,共同进步。

3、集体讨论,解决疑难,整合智慧;做好勾画,总结本组好的解题方法和思路,为展示和质疑做好准备。

分层目标:

C层掌握文中重要的字、词、句。

B层牢固掌握文中重要的字、词、句。

A层解答同学的疑问,总结规律方法并能适当拓展。

展示安排及目标要求

我参与,我展示,我自信,我成功。

展示问题或题目

展示方式

及位置

展示

小组

目标及要求

合作探究1

前黑板展示

9、7组C2

1.目标:通过你的展示同学们思路更加清晰。

2.要求:①口头展示,面向同学,大胆、大方、大声,富有激情;书面展示,上台迅速,书写认真快速规范,步骤清晰简洁。②非展示同学浏览展示内容,边看边记,认真思考,准备质疑或追问。

合作探究2

后黑板展示

5、3组C2

合作探究3

后黑板展示

1,8组C2

展示问题或题目

展示方式

及位置

展示

小组

点评

目标及要求

合作探究1

前黑板展示

9、7组

习瑶

龙佩珍

1.目标:通过你的精彩点评同学们能熟练掌握重点和突破难点问题。

2.要求: ①点评同学要大胆、大方、大声、富有激情、言简意赅;②红笔勾画先点评对错,后规范,最后思路方法。③非点评同学认真倾听、积极思考,重点内容记好笔记。

合作探究2

后黑板展示

5、3组

张栋

合作探究3

后黑板展示

1,8组

马晶蕊 杨静

精彩点评

总结规律 踊跃质疑 让生命在积极的探索中得到提升!

合作探究

1 秦无亡矢遗镞之费,而天下诸侯已困矣。于是从散约败,争割地而赂秦。

秦人没有一兵一卒的耗费,然而天下的诸侯就已窘迫不堪了。因此,纵约失败了,各诸侯国争着割地来贿赂秦国。

合作探究

2 及至始皇,奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下,威振四海。

到始皇的时候,发展六世遗留下来的功业,以武力来统治各国,将西周、东周和各诸侯国统统消灭,登上皇帝的宝座来统治天下,用严酷的刑罚来奴役天下的百姓,威风震慑四海。

合作探究

3 蹑足行伍之间,而倔起阡陌之中,率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦。

(他)跻身于戍卒的队伍中,从田野间突然奋起发难,率领着疲惫无力的士兵,指挥着几百人的队伍,掉转头来进攻秦国。

合作探究

4 天下云集响应,赢粮而景从。

天下豪杰像云一样聚集,回声似的应和他,许多人都背着粮食,如影随形地跟着。

合作探究

5 一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?

秦王死在别人手里,被天下人耻笑,这是为什么呢?

合作探究

6 仁义不施而攻守之势异也。

(因为)不施行仁政而使攻守的形势发生了变化啊。

合作探究二

为了使文章主旨鲜明,具有无可辩驳的说服力,作者无论叙述还是议论时都采用了带有夸张意味的对比手法。文中设计了哪些对比?请一一找出,说说它们的作用。

本文最突出的写作手法就是对比的运用。为了使文章主旨鲜明显豁,具有无可辩驳的说服力,作者无论在叙述还是议论时,都采用了带有夸张意味的对比手法,使矛盾更为突出,观点更见鲜明,从而突出文章的中心论点。文章运用了三个方面的对比:

一是六国与秦的对比。文章在叙述惠文、武、昭襄的业绩时,以诸侯军队之众、谋士之多、土地之广等作比较,并列举国名、人名。与秦抗衡的六国,地广、人多、俊才云集,且“合纵缔交,相与为一”,似乎万众一心。但结果却是“秦无亡矢遗镞之费,而天下诸侯已困矣”“从散约败”“强国请服,强国入朝”,这样夸张的对比,足以衬托出秦国实力之强。这第一层对比是极强者与较强者的对比,形成反差。

二是陈涉与秦王朝的对比。文章叙述始皇统一中国的功业与陈涉以一介戍卒率众起义的情景,确是又一个强烈的对比。虽然“始皇既没”,但陈涉面对的仍是“余威震于殊俗”的强大秦王朝。而作者极写陈涉穷困平庸,出身卑贱,才能平平,无钱无势,士卒稀少而疲弊,更无装备可言。但他一旦揭竿而起,“天下云集响应,赢粮而景从”,影响所及,“山东豪俊遂并起”,以致显赫一时的强秦亡于一朝。这第二层对比是极强者与极弱者的对比,形成的反差较前更为强烈。

三是陈涉与六国的对比。文章在末尾议论中,将陈涉的起义与诸侯国合纵抗秦作了多层次、多角度的对比。“陈涉之位,非尊于齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫,中山之君也”,一比地位。“耰棘矜,非铦于钩戟长铩”,二比武器。“谪戍之众,非抗于九国之师”,三比士卒。“深谋远虑,行军用兵之道,非及向时之土也”,四比人才。陈涉与诸侯不论在哪个方面比较都要差很多,可正是他率领戍卒,打败了强大的秦朝。这正好从侧面反映出秦朝灭亡,问题不在对手,而在于本身。

四、秦国自身的对比。盛时“据崤函之固,拥雍州之地”“宰割天下,分裂山河”“胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而抱怨”……

衰时“一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者”。盛极之时,全天下任其蹂躏;衰极之时,四两拨倒千斤。

当堂检测

1、秦孝公据崤函之固,拥雍州之地,君臣固守以窥周室,有席卷天下、包举宇内、囊括四海之意,并吞八荒之心。

2、良将劲驽,守要害之处;信臣精卒,陈利兵

而谁何。

秦孝公占据着崤山和函谷关的险固地势,拥有雍州的土

地,君臣牢固地守卫着,借以窥视周王室(的权力),

有席卷天下、征服九州、横扫四海的意图和并吞八方荒

远之地的雄心。

好的将领手执强弩守卫着要害的地方,可靠的官员、

精锐的士卒拿着锋利的兵器,盘问过往行人。

指出下列句子的句式特点:

(1)然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也。

(2)为天下笑者,何也?

(3)陈利兵而谁何。

(4)谪戍之众,非抗于九国之师也。

当堂检测

判断句

被动句

宾语前置句

介词结构后置