第11课《师说》课件25张PPT 2020—2021学年人教版高中语文必修三第三单元

文档属性

| 名称 | 第11课《师说》课件25张PPT 2020—2021学年人教版高中语文必修三第三单元 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-21 06:54:20 | ||

图片预览

文档简介

柳宗元在《答韦中立论师道书》中的一段话里说:“由魏晋氏以下,人益不事师。今之世不闻有师,有,辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。”由此可见韩愈作《师说》,大张旗鼓地宣扬自己的观点,是难能可贵的。

韩

愈

师

说

学习目标 理思路 学论证

作者简介

韩愈,字退之,河南河阳人(今河南孟州南),著名文学家、思想家、古文运动倡导者。因为古代昌黎(今辽宁朝阳)韩氏是望族,自谓郡望昌黎,所以后人称韩愈为韩昌黎。

韩愈著有《昌黎先生文集》四十卷,其中有许多为人们所传诵的优秀散文。他的散文题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,气势雄壮,因此后世尊他为 “唐宋八大家”之首。

韩愈(768~824)

古文运动是指唐代中叶及北宋时期以提倡古文、反对骈文为特点的文体改革运动。“古文”这一概念由韩愈最先提出。他把六朝以来讲求声律、辞藻、典故、排比、对偶但内容空洞的骈文视为俗文,认为自己的自由化的散文继承了先秦两汉文章的传统,所以称“古文”。韩愈提倡古文,目的在于恢复古代的儒学道统,将改革文风与复兴儒学变为相辅相成的运动。唐代的韩愈、 柳宗元外,宋代的欧阳修、王安石、曾巩、苏洵、苏轼、苏辙(唐宋八大家)他们重视写真情实感,强调“务去陈言”(韩愈《答李翊书》)和“词必己出”(韩愈《南阳樊绍述墓志铭》)的独创精神。主张学习先秦、两汉“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容的华而不实的文风。

文学常识

一读 (准)

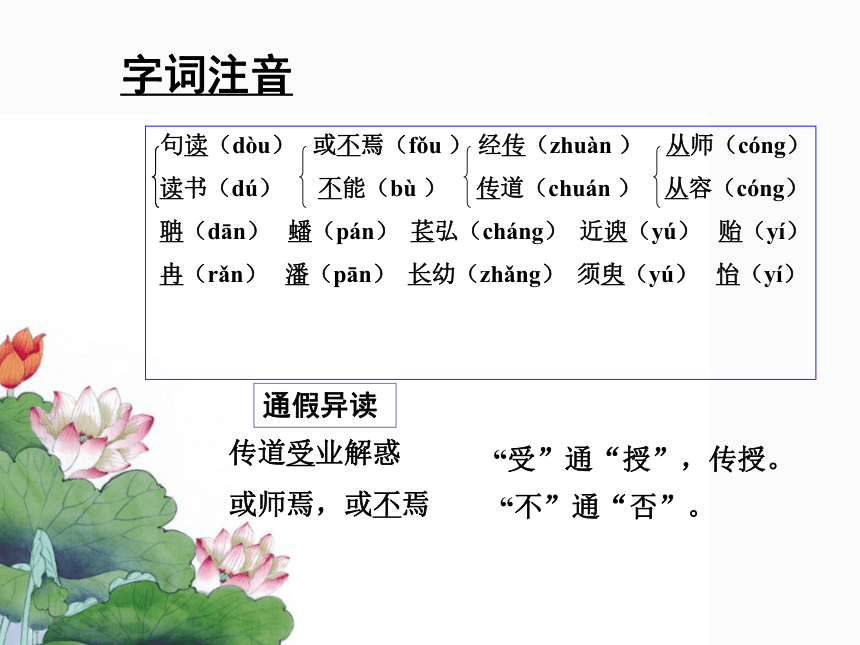

字词注音

句读(dòu) 或不焉(fǒu ) 经传(zhuàn ) 从师(cóng)

读书(dú) 不能(bù ) 传道(chuán ) 从容(cóng)

聃(dān) 蟠(pán) 苌弘(cháng) 近谀(yú) 贻(yí)

冉(rǎn) 潘(pān) 长幼(zhǎng) 须臾(yú) 怡(yí)

传道受业解惑

或师焉,或不焉

“受”通“授”,传授。

“不”通“否”。

通假异读

二读 (懂)

(兼顾文言现象)

三读 (品)

“师说”不是“说说老师”的意思。“说”是一种议论文的文体,可以先叙后议,也可夹叙夹议。“说”比“论”更随意。初中学过的《捕蛇者说》、《马说》、《爱莲说》等等都属于“说”一类文体。

“说”,可按“解说……的道理”来理解。所以《师说》,即“说师”,意思是解说关于“从师”的道理,刚才说过,当时社会风气不重视从师之道,认为从师学习是可耻之事。韩愈写这篇文章赠给他的学生李蟠,其目的是抨击时弊,宣扬从师的道理。

解题

二、课文朗读 思考问题

【问题一】这篇文章为谁而作?从哪里可以看出来?文中有没有信息?

【问题二】一代文学宗师为什么要为一个名不见经传的年轻人写下这一篇流芳千古的名篇佳作——《师说》?

【问题三】文末说“余嘉其能行古道”,所谓的“古道”指的是古人从师之道,古人从师之道是什么?课文体现在哪里?

朗读

【问题一】这篇文章为谁而作?从哪里可以看出来?文中有没有信息?

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之。不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

三、阅读分析第四段

好:喜爱。

六艺经传:六艺,指《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋〉六种经书。传:古代解释经书的著作。

通:普遍。 之:衬音助词,无意义。

于:前者是介词,表被动,被;后者也是介词,向 。

嘉:赞赏。 贻:赠送。

段意:说明写作原因

分论点三:不拘于时行古道

【明确】可以总结为三个原因:

1.李蟠好古文,六艺经传皆通习之

2.他不拘于时,学于余

3.能行古道

【问题二】一代文学宗师为什么要为一个名

不见经传的年轻人写下这一篇流芳千古的名

篇佳作——《师说》?

【问题三】文末说“余嘉其能行古道”,所谓的“古道”指的是古人从师之道,古人从师之道是什么?课文体现在哪里?

古人从师之道——

古之学者必有师。

圣人无常师

四、阅读分析第一、三段

【问题四】人为什么要从师?

古之学者必有师。

师者,所以传道受业解惑也。

人非生而知之者。

(一)研析第一段

作者认为从师的标准是什么?

无贵无贱,无长无少,道之所存,

师之所存也。

段意:总论从师的原因和的标准

中心论点:古之学者必有师

【问题五】 作者用孔子的言行,阐述了什么观点?

分论点二:圣人无常师

【问题六】 本段用的是什么论证方法?

举例论证、引用论证。

(二)研析第三段

五、阅读分析第二段

【问题七】

作者是从哪几个角度来分析并批判当时的社会风气的?又运用了什么论证手法?

【问题七】

①社会风气:师道之不传也久矣(分论点一)、耻学于师。

②作者运用正反对比论证的手法,从三个方面批判了当时社会的不良风气。

对象

从师的态度

结果

观点

1

今之众人

通过

论证了

古之圣人

2

于其子

于其身

3

巫医乐师百工之人

士大夫之族

耻学于师

愚益愚

从师而问

圣益圣

择师而教之

小学

耻师

大遗

不耻相师

曰师曰弟子······群聚而笑之

士大夫之智不及巫医乐师百工之人

正反

对比

从师

学习

的重

要性

六、思维拓展

【问题八】 虽然文章说,这篇文章是写给那个叫李蟠的学生的,可是读到这里我们还会认为他只是写给李蟠一个人看的吗?

【明确】可以说,韩愈的文章还送给以下的两种人:

写给当时那些不愿学习的士大夫阶层看的。提醒他们改掉这种坏习惯,否则后果会很严重。 再读文章最后一段文字,我想我们就不难理解韩愈写这篇文章的感情了,那种不良风气给他造成的忧心如焚是远远超过李蟠个人勤学好问带给自己的喜悦的。

(再读课文最后一段)

②1200多年过去了,今天我们身边还有很多人在重复着唐人同样的错误,社会上不尊重教师的现象比比皆是:家长袒护孩子,辱骂老师;学生课堂和老师顶嘴;学生在路上碰见老师却形同陌路……,从这个意义上说,这篇文章何尝不是写给今天的我们的呢?

(1)道理论证

概念明晰、论证严密。如文章开头就断言:“古之学者必有师”,并下定义说:“师者,所以传道受业解惑也。 ”接着由“解惑”说到“从师”,经过一番推论说理,又得出“道之所存,师之所存”的结论。

(2)对比论证

第二段三组对比造成强烈反差,揭示了“士大夫之族”不从师学习的违背常理,则作者主张从师学习的观点不言自明。

(3)举例举例、引用论证

第三段引述孔子的言行来进一步阐明自己的观点,增强了说服力。

六 总结:论证方法

七. 布置作业

1 背诵默写全文,

2 完成《学法大视野》之相关习题,

3 结合自身求学经历,写写你对老师的独到感悟与看法。

再见

韩

愈

师

说

学习目标 理思路 学论证

作者简介

韩愈,字退之,河南河阳人(今河南孟州南),著名文学家、思想家、古文运动倡导者。因为古代昌黎(今辽宁朝阳)韩氏是望族,自谓郡望昌黎,所以后人称韩愈为韩昌黎。

韩愈著有《昌黎先生文集》四十卷,其中有许多为人们所传诵的优秀散文。他的散文题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,气势雄壮,因此后世尊他为 “唐宋八大家”之首。

韩愈(768~824)

古文运动是指唐代中叶及北宋时期以提倡古文、反对骈文为特点的文体改革运动。“古文”这一概念由韩愈最先提出。他把六朝以来讲求声律、辞藻、典故、排比、对偶但内容空洞的骈文视为俗文,认为自己的自由化的散文继承了先秦两汉文章的传统,所以称“古文”。韩愈提倡古文,目的在于恢复古代的儒学道统,将改革文风与复兴儒学变为相辅相成的运动。唐代的韩愈、 柳宗元外,宋代的欧阳修、王安石、曾巩、苏洵、苏轼、苏辙(唐宋八大家)他们重视写真情实感,强调“务去陈言”(韩愈《答李翊书》)和“词必己出”(韩愈《南阳樊绍述墓志铭》)的独创精神。主张学习先秦、两汉“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容的华而不实的文风。

文学常识

一读 (准)

字词注音

句读(dòu) 或不焉(fǒu ) 经传(zhuàn ) 从师(cóng)

读书(dú) 不能(bù ) 传道(chuán ) 从容(cóng)

聃(dān) 蟠(pán) 苌弘(cháng) 近谀(yú) 贻(yí)

冉(rǎn) 潘(pān) 长幼(zhǎng) 须臾(yú) 怡(yí)

传道受业解惑

或师焉,或不焉

“受”通“授”,传授。

“不”通“否”。

通假异读

二读 (懂)

(兼顾文言现象)

三读 (品)

“师说”不是“说说老师”的意思。“说”是一种议论文的文体,可以先叙后议,也可夹叙夹议。“说”比“论”更随意。初中学过的《捕蛇者说》、《马说》、《爱莲说》等等都属于“说”一类文体。

“说”,可按“解说……的道理”来理解。所以《师说》,即“说师”,意思是解说关于“从师”的道理,刚才说过,当时社会风气不重视从师之道,认为从师学习是可耻之事。韩愈写这篇文章赠给他的学生李蟠,其目的是抨击时弊,宣扬从师的道理。

解题

二、课文朗读 思考问题

【问题一】这篇文章为谁而作?从哪里可以看出来?文中有没有信息?

【问题二】一代文学宗师为什么要为一个名不见经传的年轻人写下这一篇流芳千古的名篇佳作——《师说》?

【问题三】文末说“余嘉其能行古道”,所谓的“古道”指的是古人从师之道,古人从师之道是什么?课文体现在哪里?

朗读

【问题一】这篇文章为谁而作?从哪里可以看出来?文中有没有信息?

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之。不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

三、阅读分析第四段

好:喜爱。

六艺经传:六艺,指《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋〉六种经书。传:古代解释经书的著作。

通:普遍。 之:衬音助词,无意义。

于:前者是介词,表被动,被;后者也是介词,向 。

嘉:赞赏。 贻:赠送。

段意:说明写作原因

分论点三:不拘于时行古道

【明确】可以总结为三个原因:

1.李蟠好古文,六艺经传皆通习之

2.他不拘于时,学于余

3.能行古道

【问题二】一代文学宗师为什么要为一个名

不见经传的年轻人写下这一篇流芳千古的名

篇佳作——《师说》?

【问题三】文末说“余嘉其能行古道”,所谓的“古道”指的是古人从师之道,古人从师之道是什么?课文体现在哪里?

古人从师之道——

古之学者必有师。

圣人无常师

四、阅读分析第一、三段

【问题四】人为什么要从师?

古之学者必有师。

师者,所以传道受业解惑也。

人非生而知之者。

(一)研析第一段

作者认为从师的标准是什么?

无贵无贱,无长无少,道之所存,

师之所存也。

段意:总论从师的原因和的标准

中心论点:古之学者必有师

【问题五】 作者用孔子的言行,阐述了什么观点?

分论点二:圣人无常师

【问题六】 本段用的是什么论证方法?

举例论证、引用论证。

(二)研析第三段

五、阅读分析第二段

【问题七】

作者是从哪几个角度来分析并批判当时的社会风气的?又运用了什么论证手法?

【问题七】

①社会风气:师道之不传也久矣(分论点一)、耻学于师。

②作者运用正反对比论证的手法,从三个方面批判了当时社会的不良风气。

对象

从师的态度

结果

观点

1

今之众人

通过

论证了

古之圣人

2

于其子

于其身

3

巫医乐师百工之人

士大夫之族

耻学于师

愚益愚

从师而问

圣益圣

择师而教之

小学

耻师

大遗

不耻相师

曰师曰弟子······群聚而笑之

士大夫之智不及巫医乐师百工之人

正反

对比

从师

学习

的重

要性

六、思维拓展

【问题八】 虽然文章说,这篇文章是写给那个叫李蟠的学生的,可是读到这里我们还会认为他只是写给李蟠一个人看的吗?

【明确】可以说,韩愈的文章还送给以下的两种人:

写给当时那些不愿学习的士大夫阶层看的。提醒他们改掉这种坏习惯,否则后果会很严重。 再读文章最后一段文字,我想我们就不难理解韩愈写这篇文章的感情了,那种不良风气给他造成的忧心如焚是远远超过李蟠个人勤学好问带给自己的喜悦的。

(再读课文最后一段)

②1200多年过去了,今天我们身边还有很多人在重复着唐人同样的错误,社会上不尊重教师的现象比比皆是:家长袒护孩子,辱骂老师;学生课堂和老师顶嘴;学生在路上碰见老师却形同陌路……,从这个意义上说,这篇文章何尝不是写给今天的我们的呢?

(1)道理论证

概念明晰、论证严密。如文章开头就断言:“古之学者必有师”,并下定义说:“师者,所以传道受业解惑也。 ”接着由“解惑”说到“从师”,经过一番推论说理,又得出“道之所存,师之所存”的结论。

(2)对比论证

第二段三组对比造成强烈反差,揭示了“士大夫之族”不从师学习的违背常理,则作者主张从师学习的观点不言自明。

(3)举例举例、引用论证

第三段引述孔子的言行来进一步阐明自己的观点,增强了说服力。

六 总结:论证方法

七. 布置作业

1 背诵默写全文,

2 完成《学法大视野》之相关习题,

3 结合自身求学经历,写写你对老师的独到感悟与看法。

再见