五.《仁者爱人》 课件35张PPT 2020—2021学年语文版高中语文选修《论语》选读

文档属性

| 名称 | 五.《仁者爱人》 课件35张PPT 2020—2021学年语文版高中语文选修《论语》选读 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-21 07:47:14 | ||

图片预览

文档简介

仁者爱人

回顾:

1.颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”

2.孝弟也者,其为仁之本与!

3.子曰:人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?

仁是礼的基础、内核。

探究一:在文中“仁(爱人) ” 有哪些具体表现?

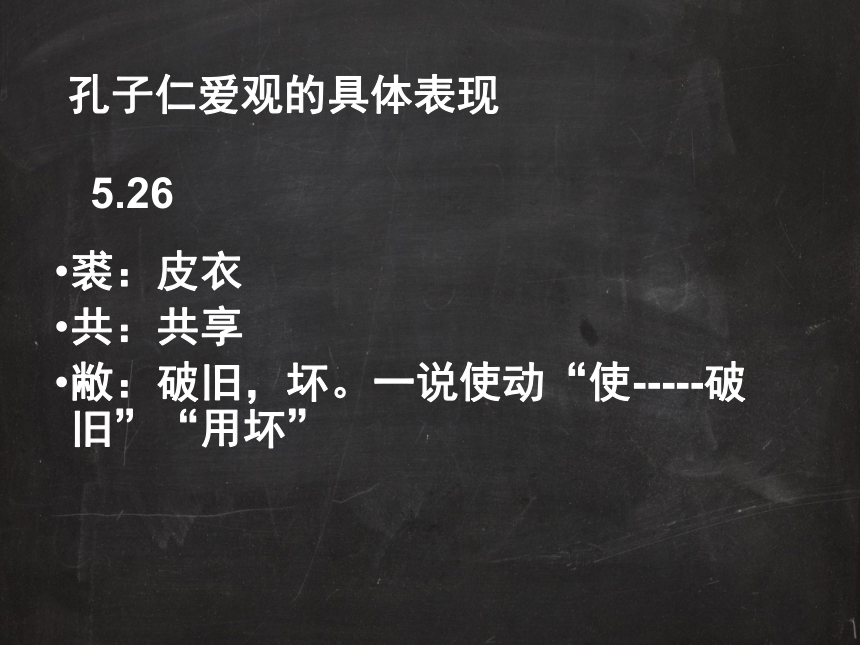

孔子仁爱观的具体表现

5.26

裘:皮衣

共:共享

敝:破旧,坏。一说使动“使-----破旧”“用坏”

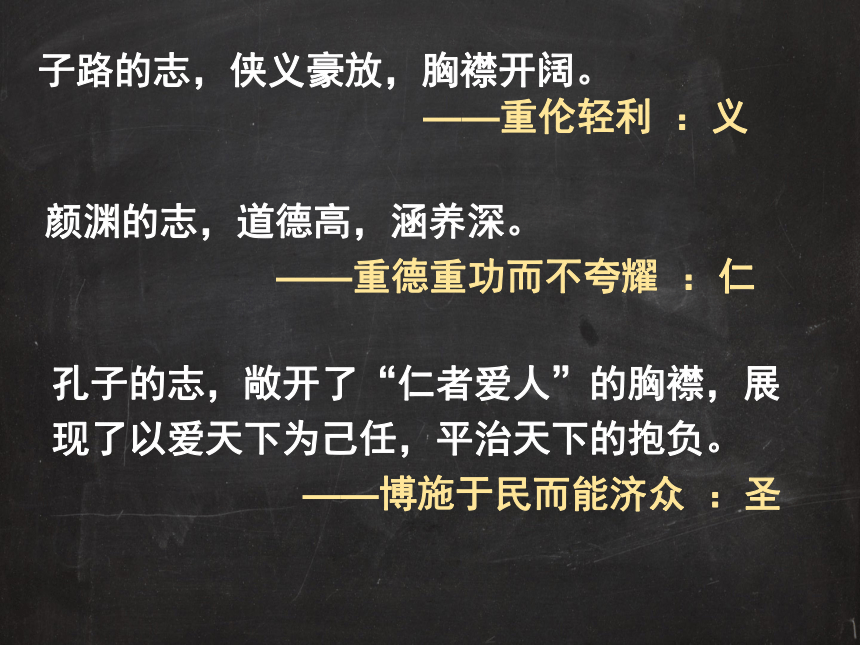

子路的志,侠义豪放,胸襟开阔。

——重伦轻利 :义

颜渊的志,道德高,涵养深。

——重德重功而不夸耀 :仁

孔子的志,敞开了“仁者爱人”的胸襟,展现了以爱天下为己任,平治天下的抱负。

——博施于民而能济众 :圣

朱熹注:“夫子安仁,颜渊不违仁,子路求仁”,这是三人不同点。共同点则是均无私吝之心,只是程度高下不同而已。

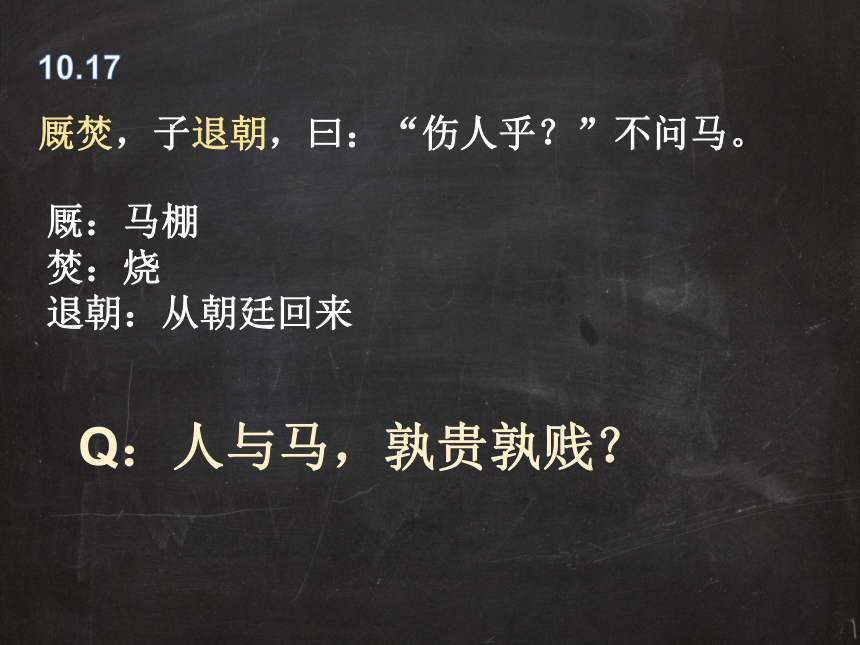

10.17

厩焚,子退朝,曰:“伤人乎?”不问马。

厩:马棚

焚:烧

退朝:从朝廷回来

Q:人与马,孰贵孰贱?

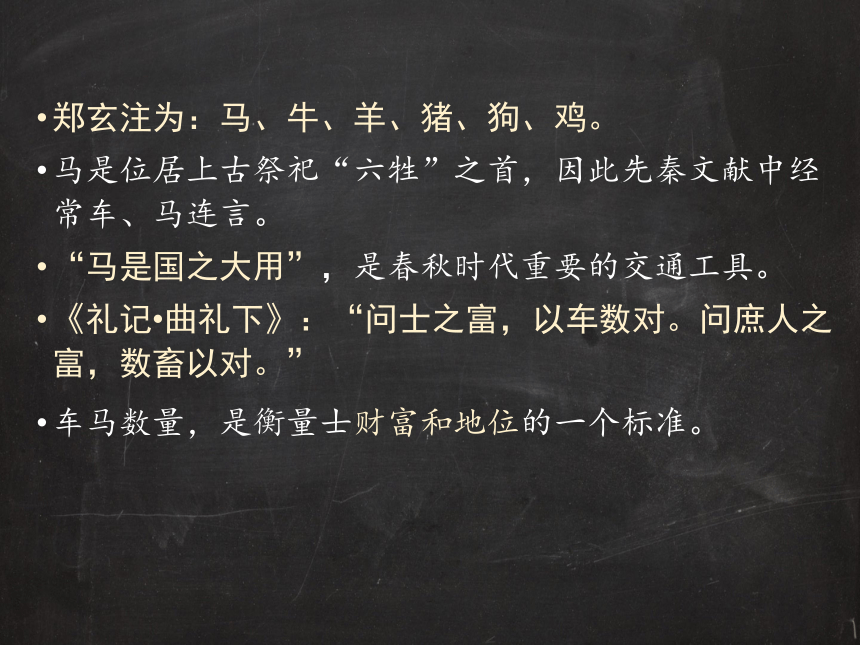

郑玄注为:马、牛、羊、猪、狗、鸡。

马是位居上古祭祀“六牲”之首,因此先秦文献中经常车、马连言。

“马是国之大用”,是春秋时代重要的交通工具。

《礼记?曲礼下》:“问士之富,以车数对。问庶人之富,数畜以对。”

车马数量,是衡量士财富和地位的一个标准。

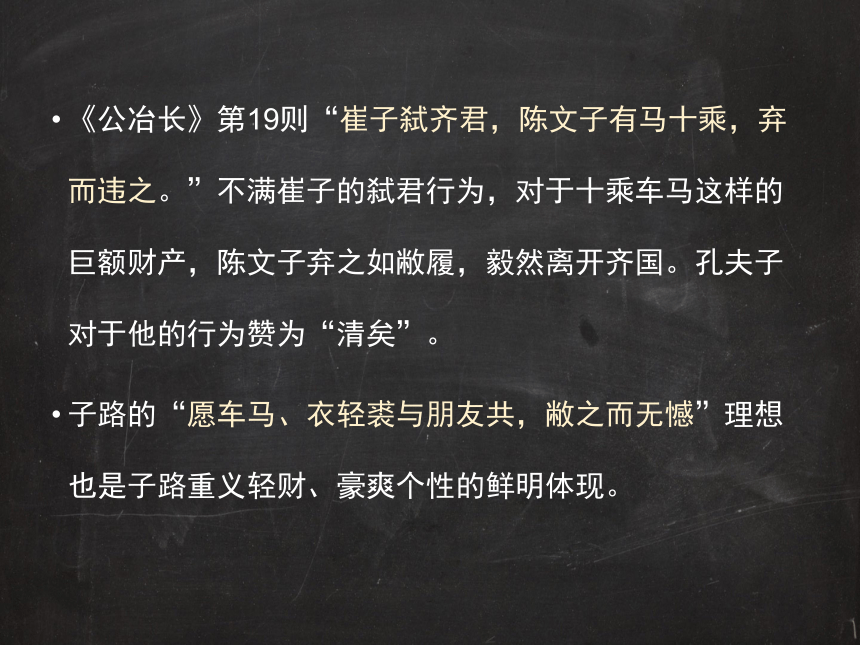

《公冶长》第19则“崔子弑齐君,陈文子有马十乘,弃而违之。”不满崔子的弑君行为,对于十乘车马这样的巨额财产,陈文子弃之如敝履,毅然离开齐国。孔夫子对于他的行为赞为“清矣”。

子路的“愿车马、衣轻裘与朋友共,敝之而无憾”理想也是子路重义轻财、豪爽个性的鲜明体现。

10.17 你感受到怎样的为人之道?

此章表明孔子轻财博爱、重人贱畜。

一个人的修养如何,体现在遇到突然事件之后不假思索的言行。

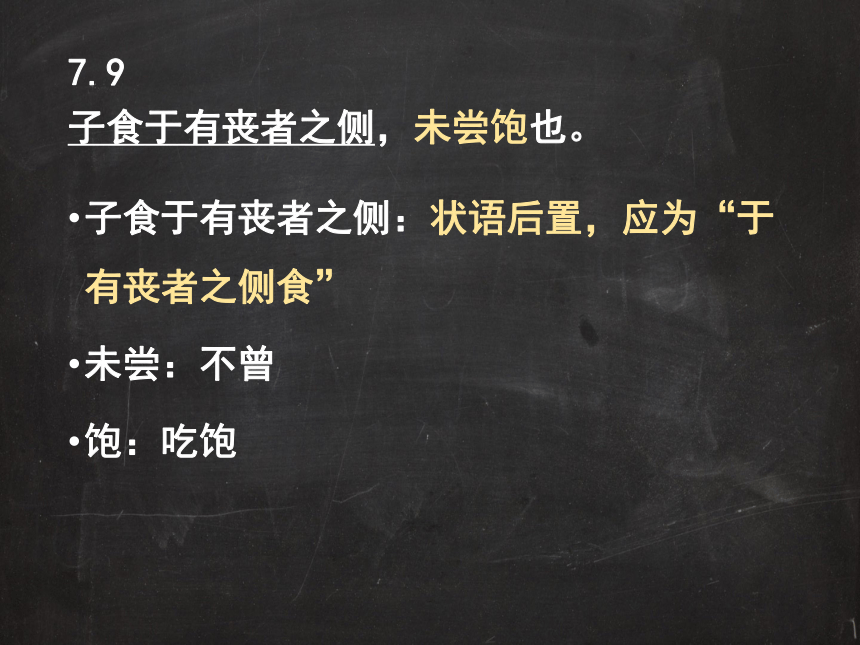

7.9

子食于有丧者之侧,未尝饱也。

子食于有丧者之侧:状语后置,应为“于有丧者之侧食”

未尝:不曾

饱:吃饱

我国古代对于丧礼是非常重视的,它直接体现了孝道,所以制度的规定也非常严密。孔子参加丧礼,与人同哀,心存哀痛侧隐之心,难过得吃不下饭,这是一种礼的表现。

此章记述孔子参加丧礼时的哀痛之心。

15.42

师冕见。及阶,子曰:“阶也。”及席,子曰:“席也。”皆坐,子告之曰:某在斯,某在斯。师冕出,子张问曰:“与师言之道与?”子曰:“然,固相师之道也。”

人文关怀,换位思考,仁爱之心

固:本来

相:扶着盲人走路的人,此为辅助、帮助、协助

9.10

子见齐衰者,冕衣裳者与瞽者,见之,虽少,必作;过之,必趋。

本章叙述孔子以诚敬的心情对待三种人。

瞽:ɡǔ瞎眼

虽:即使

作:起来、起身

趋:快走,小步快走,表示恭敬

7.27

子钓而不纲,弋不射宿。

宿:动词用为名词是“归巢歇宿的鸟儿”的意思

相对:“焚林而猎、竭泽而渔”。

民谚:劝君莫打三春鸟,子在巢中望母归。

圣人 取物有度

探究二:在文中“仁者”的内涵是什么?

子曰:“弟子,入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众而亲仁。行有余力,则以学文”。(1.6)

孝弟也,其为仁之本与?

仁之本--孝悌

孝悌

内—孝

外-悌

强调仁爱是修身要务

修身

谨信、爱众、亲仁

仁德乃为人之本

【名家评点】尹氏曰:“德行,本也。文艺,末也。穷其本末,知所先后,可以入德矣。”

在孔子看来,仁德是做人的根本,是处于第一位的。学问必须建立在仁德的基础上,“德”先于“识”。

做人第一,学问第二。

夫子之道,忠恕而已矣(4.15)

仁之则--忠恕

子贡问曰:有一言而可以终身行之者乎?子曰:其恕乎!己所不欲,勿施于人。

己所不欲,勿施于人---恕(推己及人)

子贡曰:“我不欲人之加诸我也,吾亦欲无加诸人。”子曰: “赐也,非尔所及也。” (5.12)

人活在世上,都是把自己的痛苦加在别人身上,然后自己得到一点所谓“享受”,所谓“幸福”。 ----南怀谨

“恕”道之难,难于上青天

己欲立而立人,己欲达而达人————忠

(积极为人)

仁之上--圣

博施济众

仁之方--能取近譬

夫子之道,忠恕而已矣(4.15)

仁之则--忠恕

己欲立而立人,己欲达而达人————忠 (积极为人)

己所不欲,勿施于人 ————恕

(推已及人)

(6.30)

(5.12)

(wèi)

忠恕之道

“忠”是从自己想有所作为,也尽心尽力地让别人有所作为的角度讲的;“恕”是从自己不想做的事,也不要强加给别人的角度讲的。它们是一个问题的两个方面,而非两个问题,所以孔子说是“一”以贯之,而非“二”以贯之。

总起来说,忠恕之道就是人们常说的将心比心,推己及人。人同此心,心同此理,要设身处地为他人着想。自己想这样,也要想到人家也想这样;自己 不想这样,也要想到人家也不想这样。忠恕之道是孔子思想的重要内容,是仁的基本要求,是孔子待人的基本原则。

一、子贡认为管仲非仁的理由。

桓公杀公子纠,不能死,又相之。

本应为君王自杀殉节 ,以死尽忠,也就是“为君而死”,这样才符合道义,符合仁德。

二、孔子认为管仲为仁的理由。

管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。微管仲,吾其被发左衽矣!

孔子提倡殉道,而不提倡殉君。管仲不为君死,而能援救天下更多的人,相对于抛弃天下众人而死于君王一人来说,更接近道义、仁德。

肯定:尊王攘夷

①九合诸侯,一匡天下,维护统一,开创和平。

②制止夷族入侵,保卫了民族文化的先进性。

肯定大节大信,忽略小义小信。

子曰:“管仲之器小哉!”或曰:“管仲俭乎?”曰:“管氏有三归,官事不摄,焉得俭?”“然则管仲知礼乎?”曰:“邦君树塞门,管氏亦树塞门。邦君为两君之好,有反坫diàn,管氏亦有反坫。管氏而知礼,孰不知礼?” (3.22)

孔子说:“管仲这个人的器量真是狭小呀!”有人说:“管仲节俭吗?”孔子说:“他有三处豪华的藏金府库,他家里的管事也是一人一职而不兼任,怎么谈得上节俭呢?”那人又问:“那么管仲知礼吗?”孔子回答:“国君大门口设立照壁,管仲在大门口也设立照壁。国君同别国国君举行会见时在堂上有放空酒杯的设备,管仲也有这样的设备。如果说管仲知礼,那么还有谁不知礼呢?”

孔子的仁和礼

子路曰:“桓公杀公子纠,召忽死之,管仲不死。”曰:“未仁乎?”子曰:“桓公九合诸侯,不以兵车,管仲之力也。如其仁,如其仁。”

子路说:“齐桓公杀了公子纠,召忽自杀以殉,但管仲却没有自杀。管仲不能算是仁人吧?”孔子说:“桓公多次召集各诸侯国的盟会,不用武力,都是管仲的力量啊。这就是他的仁德,这就是他的仁德。

探讨:孔子一方面否定管仲“知礼”,一方面又肯定管仲在维护天下一统方面的贡献,肯定其为“仁者”,由此可以窥见孔子怎样的仁爱观?

孔子否定管仲“知礼”,是指管仲超越了一个臣子的本分,也像国君一样建“三归”、“反坫” diàn 、“塞门”(国君享有的建筑),在孔子看来,是违背了“礼”的等级。

但是孔子不否定管仲是个“仁者”,因为管仲辅佐齐桓公称霸,九合诸侯,匡正天下,使华夏民族免于衰落。由此看来,孔子“仁”的标准是看一个人对社会的贡献,看他能否维护王权,安定百姓,而不是只讲求小谅小信。关心民生疾苦,始终是孔子的仁爱观。

钱穆先生《论语新解》中说:“子路、子贡所疑,徒见其小,而孔子之言,实树万世之大教,非为管仲一人辩白也。盖子贡专以管仲对子纠言,孔子乃以管仲对天下后世言,故不同。”

孔子的仁爱观

“仁者爱人”,即关心和爱护他人。这个“人”包括官员和百姓,富人和穷人,健全人和残疾人等所有人。子夏具体化为“四海之内皆兄弟也。” 孔子的仁爱观是中国古代的人道理论。

孔子的仁爱,不仅“爱人”,而且“爱物”,推广到天地万物。用孟子的话来说就是“亲亲而仁民,仁民而爱物。”

孔子的仁爱主要是一种道德义务,强调的是人内在的道德自觉性,重在培养人的德行,它以身体力行为基本。实践仁爱的途径、做法是“忠恕”, 即“己欲立而立人,己欲达而达人”“己所不欲,勿施于人”。

仁——儒家价值体系

“仁”延伸到父母——

“仁”延伸到兄弟——

“仁”延伸到子女——

“仁”延伸到夫妻——

“仁”延伸到朋友——

“仁”延伸到国家——

“仁”延伸到人类——

“仁”延伸到自然——

孝

悌

慈

义

信

忠

仁民

爱物

“倚天照海花无数,高山流水心自知”【曾国藩】,这是仁的蕴藉与内敛;

“当仁而不让”【论语】,这是仁的锋锐与张扬;

仁,在我国古典文化中不仅仅是一个简单的道德概念,更是一个有着深刻内涵的,富有东方文化色彩的哲学命题。

——于丹

孔子只有温度,没有色彩

没有色彩:孔子的理论具有普适性。灰色是一种没有色彩的色彩。所谓“理论是灰色的,生命之树常青(康德语)”是也。

“温度”是:仁爱。

LOREM IPSUM DOLOR

Lorem Ipsum Dolor

回顾:

1.颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”

2.孝弟也者,其为仁之本与!

3.子曰:人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?

仁是礼的基础、内核。

探究一:在文中“仁(爱人) ” 有哪些具体表现?

孔子仁爱观的具体表现

5.26

裘:皮衣

共:共享

敝:破旧,坏。一说使动“使-----破旧”“用坏”

子路的志,侠义豪放,胸襟开阔。

——重伦轻利 :义

颜渊的志,道德高,涵养深。

——重德重功而不夸耀 :仁

孔子的志,敞开了“仁者爱人”的胸襟,展现了以爱天下为己任,平治天下的抱负。

——博施于民而能济众 :圣

朱熹注:“夫子安仁,颜渊不违仁,子路求仁”,这是三人不同点。共同点则是均无私吝之心,只是程度高下不同而已。

10.17

厩焚,子退朝,曰:“伤人乎?”不问马。

厩:马棚

焚:烧

退朝:从朝廷回来

Q:人与马,孰贵孰贱?

郑玄注为:马、牛、羊、猪、狗、鸡。

马是位居上古祭祀“六牲”之首,因此先秦文献中经常车、马连言。

“马是国之大用”,是春秋时代重要的交通工具。

《礼记?曲礼下》:“问士之富,以车数对。问庶人之富,数畜以对。”

车马数量,是衡量士财富和地位的一个标准。

《公冶长》第19则“崔子弑齐君,陈文子有马十乘,弃而违之。”不满崔子的弑君行为,对于十乘车马这样的巨额财产,陈文子弃之如敝履,毅然离开齐国。孔夫子对于他的行为赞为“清矣”。

子路的“愿车马、衣轻裘与朋友共,敝之而无憾”理想也是子路重义轻财、豪爽个性的鲜明体现。

10.17 你感受到怎样的为人之道?

此章表明孔子轻财博爱、重人贱畜。

一个人的修养如何,体现在遇到突然事件之后不假思索的言行。

7.9

子食于有丧者之侧,未尝饱也。

子食于有丧者之侧:状语后置,应为“于有丧者之侧食”

未尝:不曾

饱:吃饱

我国古代对于丧礼是非常重视的,它直接体现了孝道,所以制度的规定也非常严密。孔子参加丧礼,与人同哀,心存哀痛侧隐之心,难过得吃不下饭,这是一种礼的表现。

此章记述孔子参加丧礼时的哀痛之心。

15.42

师冕见。及阶,子曰:“阶也。”及席,子曰:“席也。”皆坐,子告之曰:某在斯,某在斯。师冕出,子张问曰:“与师言之道与?”子曰:“然,固相师之道也。”

人文关怀,换位思考,仁爱之心

固:本来

相:扶着盲人走路的人,此为辅助、帮助、协助

9.10

子见齐衰者,冕衣裳者与瞽者,见之,虽少,必作;过之,必趋。

本章叙述孔子以诚敬的心情对待三种人。

瞽:ɡǔ瞎眼

虽:即使

作:起来、起身

趋:快走,小步快走,表示恭敬

7.27

子钓而不纲,弋不射宿。

宿:动词用为名词是“归巢歇宿的鸟儿”的意思

相对:“焚林而猎、竭泽而渔”。

民谚:劝君莫打三春鸟,子在巢中望母归。

圣人 取物有度

探究二:在文中“仁者”的内涵是什么?

子曰:“弟子,入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众而亲仁。行有余力,则以学文”。(1.6)

孝弟也,其为仁之本与?

仁之本--孝悌

孝悌

内—孝

外-悌

强调仁爱是修身要务

修身

谨信、爱众、亲仁

仁德乃为人之本

【名家评点】尹氏曰:“德行,本也。文艺,末也。穷其本末,知所先后,可以入德矣。”

在孔子看来,仁德是做人的根本,是处于第一位的。学问必须建立在仁德的基础上,“德”先于“识”。

做人第一,学问第二。

夫子之道,忠恕而已矣(4.15)

仁之则--忠恕

子贡问曰:有一言而可以终身行之者乎?子曰:其恕乎!己所不欲,勿施于人。

己所不欲,勿施于人---恕(推己及人)

子贡曰:“我不欲人之加诸我也,吾亦欲无加诸人。”子曰: “赐也,非尔所及也。” (5.12)

人活在世上,都是把自己的痛苦加在别人身上,然后自己得到一点所谓“享受”,所谓“幸福”。 ----南怀谨

“恕”道之难,难于上青天

己欲立而立人,己欲达而达人————忠

(积极为人)

仁之上--圣

博施济众

仁之方--能取近譬

夫子之道,忠恕而已矣(4.15)

仁之则--忠恕

己欲立而立人,己欲达而达人————忠 (积极为人)

己所不欲,勿施于人 ————恕

(推已及人)

(6.30)

(5.12)

(wèi)

忠恕之道

“忠”是从自己想有所作为,也尽心尽力地让别人有所作为的角度讲的;“恕”是从自己不想做的事,也不要强加给别人的角度讲的。它们是一个问题的两个方面,而非两个问题,所以孔子说是“一”以贯之,而非“二”以贯之。

总起来说,忠恕之道就是人们常说的将心比心,推己及人。人同此心,心同此理,要设身处地为他人着想。自己想这样,也要想到人家也想这样;自己 不想这样,也要想到人家也不想这样。忠恕之道是孔子思想的重要内容,是仁的基本要求,是孔子待人的基本原则。

一、子贡认为管仲非仁的理由。

桓公杀公子纠,不能死,又相之。

本应为君王自杀殉节 ,以死尽忠,也就是“为君而死”,这样才符合道义,符合仁德。

二、孔子认为管仲为仁的理由。

管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。微管仲,吾其被发左衽矣!

孔子提倡殉道,而不提倡殉君。管仲不为君死,而能援救天下更多的人,相对于抛弃天下众人而死于君王一人来说,更接近道义、仁德。

肯定:尊王攘夷

①九合诸侯,一匡天下,维护统一,开创和平。

②制止夷族入侵,保卫了民族文化的先进性。

肯定大节大信,忽略小义小信。

子曰:“管仲之器小哉!”或曰:“管仲俭乎?”曰:“管氏有三归,官事不摄,焉得俭?”“然则管仲知礼乎?”曰:“邦君树塞门,管氏亦树塞门。邦君为两君之好,有反坫diàn,管氏亦有反坫。管氏而知礼,孰不知礼?” (3.22)

孔子说:“管仲这个人的器量真是狭小呀!”有人说:“管仲节俭吗?”孔子说:“他有三处豪华的藏金府库,他家里的管事也是一人一职而不兼任,怎么谈得上节俭呢?”那人又问:“那么管仲知礼吗?”孔子回答:“国君大门口设立照壁,管仲在大门口也设立照壁。国君同别国国君举行会见时在堂上有放空酒杯的设备,管仲也有这样的设备。如果说管仲知礼,那么还有谁不知礼呢?”

孔子的仁和礼

子路曰:“桓公杀公子纠,召忽死之,管仲不死。”曰:“未仁乎?”子曰:“桓公九合诸侯,不以兵车,管仲之力也。如其仁,如其仁。”

子路说:“齐桓公杀了公子纠,召忽自杀以殉,但管仲却没有自杀。管仲不能算是仁人吧?”孔子说:“桓公多次召集各诸侯国的盟会,不用武力,都是管仲的力量啊。这就是他的仁德,这就是他的仁德。

探讨:孔子一方面否定管仲“知礼”,一方面又肯定管仲在维护天下一统方面的贡献,肯定其为“仁者”,由此可以窥见孔子怎样的仁爱观?

孔子否定管仲“知礼”,是指管仲超越了一个臣子的本分,也像国君一样建“三归”、“反坫” diàn 、“塞门”(国君享有的建筑),在孔子看来,是违背了“礼”的等级。

但是孔子不否定管仲是个“仁者”,因为管仲辅佐齐桓公称霸,九合诸侯,匡正天下,使华夏民族免于衰落。由此看来,孔子“仁”的标准是看一个人对社会的贡献,看他能否维护王权,安定百姓,而不是只讲求小谅小信。关心民生疾苦,始终是孔子的仁爱观。

钱穆先生《论语新解》中说:“子路、子贡所疑,徒见其小,而孔子之言,实树万世之大教,非为管仲一人辩白也。盖子贡专以管仲对子纠言,孔子乃以管仲对天下后世言,故不同。”

孔子的仁爱观

“仁者爱人”,即关心和爱护他人。这个“人”包括官员和百姓,富人和穷人,健全人和残疾人等所有人。子夏具体化为“四海之内皆兄弟也。” 孔子的仁爱观是中国古代的人道理论。

孔子的仁爱,不仅“爱人”,而且“爱物”,推广到天地万物。用孟子的话来说就是“亲亲而仁民,仁民而爱物。”

孔子的仁爱主要是一种道德义务,强调的是人内在的道德自觉性,重在培养人的德行,它以身体力行为基本。实践仁爱的途径、做法是“忠恕”, 即“己欲立而立人,己欲达而达人”“己所不欲,勿施于人”。

仁——儒家价值体系

“仁”延伸到父母——

“仁”延伸到兄弟——

“仁”延伸到子女——

“仁”延伸到夫妻——

“仁”延伸到朋友——

“仁”延伸到国家——

“仁”延伸到人类——

“仁”延伸到自然——

孝

悌

慈

义

信

忠

仁民

爱物

“倚天照海花无数,高山流水心自知”【曾国藩】,这是仁的蕴藉与内敛;

“当仁而不让”【论语】,这是仁的锋锐与张扬;

仁,在我国古典文化中不仅仅是一个简单的道德概念,更是一个有着深刻内涵的,富有东方文化色彩的哲学命题。

——于丹

孔子只有温度,没有色彩

没有色彩:孔子的理论具有普适性。灰色是一种没有色彩的色彩。所谓“理论是灰色的,生命之树常青(康德语)”是也。

“温度”是:仁爱。

LOREM IPSUM DOLOR

Lorem Ipsum Dolor