九年级上册第6单元课外古诗词诵读【统编九上语文最新精品课件 考点落实版】课件(38张PPT)

文档属性

| 名称 | 九年级上册第6单元课外古诗词诵读【统编九上语文最新精品课件 考点落实版】课件(38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-21 10:20:21 | ||

图片预览

文档简介

作者简介

许浑(约791—约858), 字用晦(一作仲晦),丹阳(今属江苏)人,唐代诗人。他的诗歌以律诗见长,题材以怀古、田园为佳。

背景链接

本诗选自《全唐诗》卷五百三十三(中华书局1960年版)。此诗大约是许浑于公元849年(唐宣宗大中三年)任监察御史的时候所写。此时大唐王朝已经处于风雨飘摇、将要覆亡之际,在一个秋天的傍晚,诗人登上咸阳古城楼观赏风景,即兴写下了此诗。

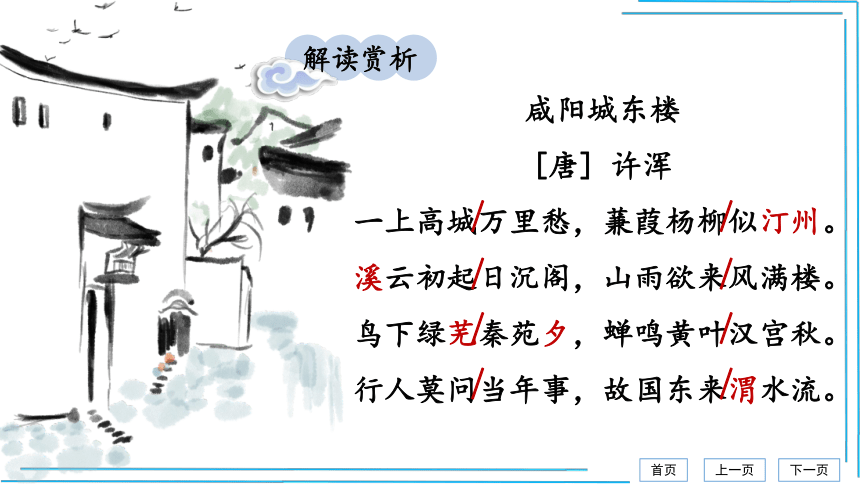

咸阳城东楼

咸阳城东楼

[唐] 许浑

一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀州。

溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。

鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋。

行人莫问当年事,故国东来渭水流。

解读赏析

/

/

/

/

/

/

/

/

一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀州。

水中的小洲

诗意:一登上高高的咸阳城楼,我顿生浓浓的哀愁,芦苇杨柳丛

生,好似水中的小洲。

赏析:首联扣题,写景抒情。诗人登上咸阳高高的城楼,极目远

眺,远处烟迷蒹葭,雾锁杨柳,很像故乡江南水中的小洲,

思乡之情自然涌上心头。“一上”表明触发诗人情感时间

之短,“万里”则极言愁思空间之广大。一个“愁”字奠

定了全诗的感情基调。

溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。

诗意:磻溪上空的乌云刚刚升起,红日已经落在慈福寺后面,

山雨即将来临,狂风已吹满咸阳城楼。

赏析:颔联写晚眺远景,营造出一种萧条苍凉的氛围。这既是对

自然景物的描写,也是对唐王朝日薄西山,危机四伏的没

落局势的形象勾画。“山雨欲来风满楼”常用来比喻重大

事件发生前的紧张气氛,是千古传咏的名句。

鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋。

丛生的杂草

诗意:一鸟儿飞入丛生的绿草中,秦苑里已是傍晚;蝉在挂满黄叶

的树上鸣叫,汉宫已到凉秋。

赏析:颈联写晚眺近景,虚实结合。山雨将到,鸟雀仓惶逃入遍地

杂草中,秋蝉躲在黄叶高林里悲鸣,这些是诗人眼前的实景。

但早已荡然无存的“秦苑”“汉宫”,而今杂草遍地,黄叶

满林;唯有鸟雀和虫鸣,不识兴亡,依然如故。历史的沧桑

把诗人的愁绪从“万里”推向“千古”,以实景叠合虚景,

吊古之情油然而生。

行人莫问当年事,故国东来渭水流。

这里指作者自己。

诗意:不要问秦、汉灭亡的往事,都城依旧,只有渭水一如既往

地向东流。

赏析:尾联作结,融情于景:还是别去追寻前朝往事吧,因为时

移世迁,历史痕迹已难以分辨,只有滔滔渭水依然东流。

渭水无语东流的景象中,凝结着诗人思乡的忧愁和感古伤

今的悲凉,委婉含蓄,令人伤感。

指秦、汉灭亡的往事。

这首诗情景交融,景中寓情。用云、日、雨、风层层递进,又以绿芜、黄叶来渲染,勾勒出一种萧条凄凉的意境,借秦苑、汉宫的荒废,抒发了对国家衰败、历史沧桑的无限感慨。

主旨归纳

典型考题

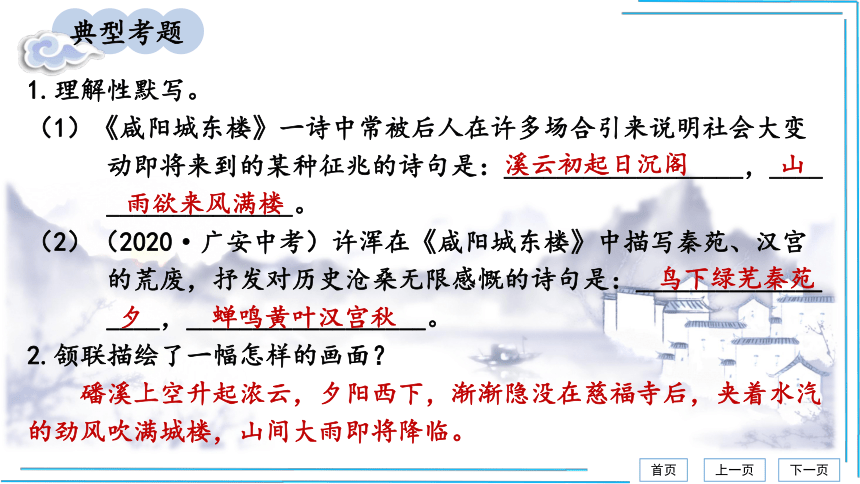

1.理解性默写。

(1)《咸阳城东楼》一诗中常被后人在许多场合引来说明社会大变

动即将来到的某种征兆的诗句是:__________________,____

______________。

(2)(2020·广安中考)许浑在《咸阳城东楼》中描写秦苑、汉宫

的荒废,抒发对历史沧桑无限感慨的诗句是:______________

____,__________________。

2.颔联描绘了一幅怎样的画面?

磻溪上空升起浓云,夕阳西下,渐渐隐没在慈福寺后,夹着水汽的劲风吹满城楼,山间大雨即将降临。

溪云初起日沉阁

山

雨欲来风满楼

鸟下绿芜秦苑

夕 蝉鸣黄叶汉宫秋

3.《咸阳城东楼》抒发了诗人哪些思想感情?请简要分析。

①思乡之情:首联写诗人登临城楼,由眼前的蒹葭杨柳像水中的小洲,想起万里之外的故乡,诗人的思乡之情蕴含其中。②对唐朝危机四伏、日趋衰落的感慨之情:颔联中“山雨欲来风满楼”语意双关,既实写自然景物,又暗写唐王朝日薄西山的没落局势。③对历史沧桑的无限感慨:颈联通过写秦苑、汉宫的荒废,抒发了对历史沧桑的无限感慨。

作者简介

李商隐(约813—约858),字义山,号玉谿(xī)生,怀州河内(今河南沁阳)人,晚唐著名诗人。和杜牧合称“小李杜”,与温庭筠合称“温李”。其诗构思新颖,风格秾(nónɡ)丽,尤其是一些爱情诗和无题诗写得缠绵悱恻,优美动人,广为传诵。著有《李义山诗集》。代表作品有《夜雨寄北》《锦瑟》等。

背景链接

本诗选自《李商隐诗歌集解》(中华书局1998年版)。李商隐以“无题”为名写下了很多首诗,大多描写爱情,这首诗就是其中较为著名的一首。这是一首思恋之歌,写尽离别之痛,相思之苦。

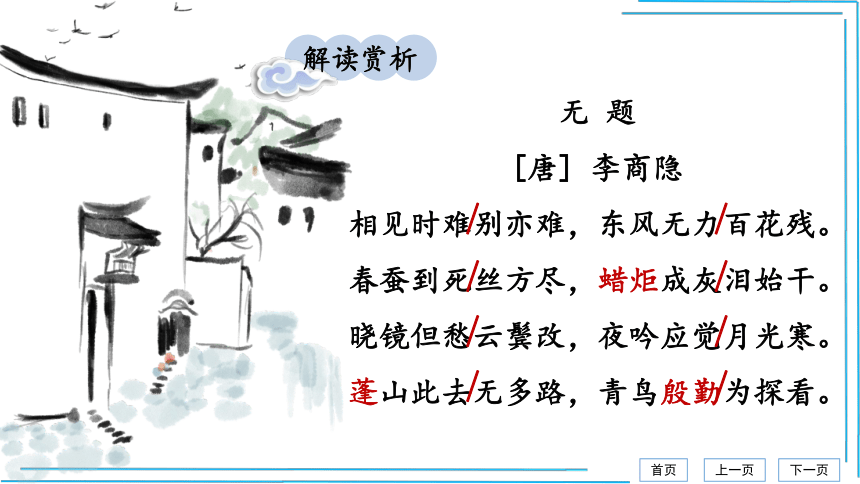

无 题

无 题

[唐] 李商隐

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

/

/

/

/

/

/

/

/

解读赏析

相见时难别亦难,东风无力百花残。

诗意:相聚真是不容易,分别时更是难舍难分,春风衰弱无力,

百花纷纷凋零。

赏析:首联连用两个“难”字,一指相会困难,二指别离时的痛

苦,“东风无力百花残”点明离别的季节,渲染离别的气

氛,烘托了凄楚的心情。

春风

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

诗意:春蚕结茧到死时丝才吐完,蜡烛燃烧殆尽时,像泪一样

的烛油才滴干。

赏析:颔联以浅显易懂的比喻,巧妙自然的双关,写对爱情的

至死不渝:春蚕自缚,蜡烛自煎,生命耗尽而爱心不变。

体现了爱情的坚贞,意境新奇,诗味隽永,是千古传诵

的名句。

除非死了,思念才会结束。丝与“思”谐音,含相思之意。

蜡烛燃烧时流下的烛油,称为“蜡泪”。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

诗意:早起对镜梳妆,唯恐青春年华逐渐消逝;夜晚吟诗,应该

会感到月光清冷。

赏析:颈联拟写对方的相思之情。上句写年轻女子晓妆对镜,

抚鬓自伤,从中暗示出女方的思念和忧愁;下句“应觉月

光寒”是借感觉上的冷表现心理上的凄凉之感。

用作动词,照镜子。

青春年华消逝。云鬓,指年轻女子的秀发。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

诗意:蓬莱仙山离这里没有多少路程,希望青鸟信使殷勤地替我

去探望(你)。

赏析:尾联希望青鸟传信,惆怅而又伤感。以神话中的蓬莱仙山

借指女方的住处,以青鸟作为诗人的使者,意思是说女方

的居住处不远,希望有人前去传递书信。这两句表达了彼

此无法经常相见,只能靠书信传情的无奈。

神话中海上的仙山,这里借指所思女子的住处。

神话中为西王母传信的神鸟。后为信使的代称。

这首诗以“别”字为文眼,描写了一对恋人离别的痛苦和别后的思念,抒发了无比真挚的相思离别之情,但其中也流露出诗人政治上的失意和精神上的苦闷,有着浓郁的伤感色彩。

主旨归纳

典型考题

1.理解性默写。

(1)李商隐《无题》诗中运用双关谐音和比喻的修辞手法写对爱情

的忠贞,现在常用来赞美无私奉献的精神的两句诗是:_______

___________,__________________。

(2)李商隐的《无题》中,借用神话传说,表示希望有人替自己传

递情意的句子是:__________________,__________________。

春蚕到

死丝方尽 蜡炬成灰泪始干

蓬山此去无多路 青鸟殷勤为探看

2.“相见时难别亦难”一句中重复用“难”字,被大家认为用得巧妙,

请谈谈你的看法。

两个“难”字表面似同,意实有别:前一个“难”指难以相见,后一个“难”指分别时痛苦的心境。连用两个“难”字淋漓尽致地表现了有情人相思难解的愁苦。

3.请从修辞手法的角度赏析“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”。

这两句采用了双关和比喻的修辞手法——以春蚕吐丝的“丝”谐音相思的“思”,用春蚕吐丝,丝尽而死,蜡烛燃烧,烧尽泪止,来比喻至死不渝的爱情,形象生动地表达了相思之苦,眷恋之深。

作者简介

秦观(1049—1100),字少游,又字太虚,号淮海居士,高邮(今属江苏)人,北宋词人,婉约派代表人物之一。与黄庭坚、晁(cháo)补之、张耒(lěi)齐名,被称为“苏门四学士”,颇得苏轼赏识。代表作品有《鹊桥仙》(纤云弄巧)、《满庭芳》(碧水惊秋)等。

背景链接

本词选自《淮海居士长短句》(上海古籍出版社1985年版)。秦观少时聪颖,博览群书,抱负远大,纵游湖州、杭州、润州(今镇江)各地。这首词具体写作时间已不可考,从词的内容来看,应是秦观的早年作品。

行香子

行香子

[宋] 秦观

树绕村庄,水满陂塘。倚东风,豪兴徜徉。小园几许,收尽春光。有桃花红,李花白,菜花黄。

远远围墙,隐隐茅堂。飏青旗,流水桥旁。偶然乘兴,步过东冈。正莺儿啼,燕儿舞,蝶儿忙。

解读赏析

bēi

chánɡ yánɡ

yánɡ

词牌名,“行”读“xínɡ”。

树绕村庄,水满陂塘。倚东风,豪兴徜徉。小园几许,收尽春光。有桃花红,李花白,菜花黄。

诗意:绿树环绕村庄,春水溢满池塘。沐浴着东风,带

着豪兴我信步而行。园子很小,却收尽春光。桃

花正红,李花雪白,菜花金黄。

池塘

闲游,安闲自在地步行。

多少,这里表示园子不大。

赏析:上片以“小园”为中心,写词人所见的烂漫春光。开头两

句,从整个村庄起笔:层层绿树,环绕着村庄;一泓绿水,

涨满了陂塘。这是春到村庄的标志景象。“绕”和“满”

两字显见春意之浓。“倚东风”二句写出了词人的怡然自

得,表现了他对农村春景的喜爱。“东风”点明时令,

“豪兴”说明游兴正浓,“徜徉”写词人只是信步闲游。

“小园几许”五句,集中笔墨写春之一隅,描绘了一幅百

花争艳,竞相开放的图画,色彩鲜明而又充满生机,达到

了以点带面的艺术效果。

远远围墙,隐隐茅堂。飏青旗,流水桥旁。偶然乘兴,步过东冈。正莺儿啼,燕儿舞,蝶儿忙。

诗意:远远一带围墙,隐约有几间茅草房。青色的酒幌

飘扬在小桥流水旁。偶然乘着游兴,走过东面的

山岗。正是莺儿啼鸣,燕儿飞舞,蝶儿匆忙。

飞扬,飘扬。

酒店门口挂的青色酒幌。

赏析:下片移步换景,从眼前的小园转向远处的茅堂小桥。“远

远围墙”四句,词人的视野由近及远。围墙、茅堂、青旗、

流水、小桥,动静相间,风光如画,引人遐想。”偶然乘

兴,步过东冈”照应上文的“豪兴徜徉”,进一步写词人

的怡然自得。“正莺儿啼”三句,又是特写春之一偶,以

“莺啼”“燕舞”“蝶忙”集中表现春的生命活力。“啼”

“舞”“忙”三字精练准确,写出了春天的生机与活力。

这首词以白描的写作手法、浅近的语言,围绕词人游春足迹这个线索次第展开,描绘了一幅醉人的田园春景,写出了春天的生机勃勃,表现了词人乘兴闲游、欣赏春光的愉悦心情。

主旨归纳

典型考题

1.理解性默写。

(1)《行香子》中从色彩的角度描绘春满小园的诱人图画的句子是:

_________,_________,_________。

(2)秦观《行香子》词中描写词人翻过山冈所见的另一番景象的三

句词是:_________,_________,_________。

2.这首词随作者的_________顺序展开景物描写,作者笔下的景色具

有_______________、生机勃勃的特点。

有桃花红 李花白 菜花黄

正莺儿啼 燕儿舞 蝶儿忙

游春足迹

色彩明丽(鲜艳)

3.这首词写景方面运用了多种艺术手法,请举例并赏析。

①动静结合。上片侧重描述静态景物,静中有动;下片侧重描绘动态景象,静景、动景又互相映衬,写出了春天的盎然生机。②白描手法。写红色的桃花、白色的李花、黄色的菜花,不事雕琢,却突出了绚丽的色彩,浓郁的香味,构成了春满小园的诱人图画;再如“正莺儿啼”三句,营造了一幅莺啼燕舞、蝴蝶采蜜的图画。③寓情于景。整首词通篇写景,描绘了“小园”一带和”东冈”附近明媚的春光,明快的节奏中,流露出词人愉悦的心情。

作者简介

辛弃疾(1140—1207),字幼安,号稼轩,历城(今山东济南)人,南宋爱国词人,豪放派代表人物之一,与苏轼合称“苏辛”。辛弃疾一生力主抗金北伐,却命途多舛,备受排挤,壮志难酬。有《稼轩长短句》存世。

背景链接

本词选自《稼轩词编年笺注》卷二(上海古籍出版社1993年版)。这一首词,是辛弃疾被劾去职,闲居带湖时(1182—1192)所作。当时他常闲游于博山道中,风景如画,却无心赏玩。眼看国事日非,自己无能为力,一腔愁绪无法排遣,遂在博山道中一壁上题了这首词。

丑奴儿·书博山道中壁

丑奴儿·书博山道中壁

[宋] 辛弃疾

少年不识愁滋味,爱上层楼。

爱上层楼,为赋新词强说愁。

而今识尽愁滋味,欲说还休。

欲说还休,却道“天凉好个秋”!

qiǎnɡ

/

/

/

/

词牌名,又名“采桑子”。

/

/

/

解读赏析

少年不识愁滋味,爱上层楼。

爱上层楼,为赋新词强说愁。

诗意:人少年时不知道忧愁的滋味,喜欢登高远望。喜欢登高远

望,为写新词没有愁苦而竭力说愁。

赏析:词的上片写少年时代思想单纯,没有经历过人世艰辛,喜

欢登上高楼,欣赏景致,本来就没有愁苦可言,但是“为

赋新词”,只好故作深沉,竭力写一些“愁苦”来应景。

上片生动形象地写出词人少年时代的精神面貌。“不识”

写年少时根本不知道什么是“愁”,十分真切。

不懂

竭力,极力。

而今识尽愁滋味,欲说还休。

欲说还休,却道“天凉好个秋”!

诗意:现在尝尽了忧愁的滋味,想说却说不出口。想说却说

不出口,却说“好一个凉爽的秋天啊”!。

尝尽

内心有顾虑而不能表达。

赏析:词的下片笔锋一转,写出成年以后历经沧桑、饱尝愁苦滋

味之后思想感情的变化。“识尽愁滋味”概括了词人半生

力主抗金,立志恢复失土,却一直遭受投降派的迫害、打

击,一身才能无法施展的经历。他这“愁”郁结心头已久,

很想对人倾诉一番,但愁到极点反而无话可说。况且当时

投降派把持朝政,说了也于事无补,就不再说了。“欲说

还休”深刻地表现了词人这种痛苦矛盾的心情。“却道

‘天凉好个秋’!”生动地表现了词人遍尝心酸之后无可

言说的复杂况味。

这首词以“登高说愁”为议题,运用对比手法,写出了少年与成年两种人生感受,表现了词人受压抑、遭排挤、报国无门的痛苦之情。

主旨归纳

典型考题

1.理解性默写。

(1)后人常用辛弃疾《丑奴儿·书博山道中壁》中中的“爱上层楼,

__________________”,来表示少年时候的无忧无虑,也常用

来感叹少年时候的年轻不懂事。

(2)辛弃疾在《丑奴儿·书博山道中壁》中生动地表现出尝遍辛酸

后无可言说的复杂况味的句子是:_________,______________

_______!

为赋新词强说愁

欲说还休 却道“天凉好

个秋”

3.词中用了两个“欲说还休”,有何妙处?试结合全词做简要分析。

作者连用两句“欲说还休”,采用叠句形式,充分表达了作者之“愁”的深沉博大。

3.在这首词中,作者运用了对比手法,请结合全词做简要分析。

上片写“少年不识愁滋味”,下片写“而今识尽愁滋味”,对比鲜明。通过“少年”时与“而今”的对比,表达了作者受压抑、遭排挤、报国无门的痛苦、无奈之情。

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

许浑(约791—约858), 字用晦(一作仲晦),丹阳(今属江苏)人,唐代诗人。他的诗歌以律诗见长,题材以怀古、田园为佳。

背景链接

本诗选自《全唐诗》卷五百三十三(中华书局1960年版)。此诗大约是许浑于公元849年(唐宣宗大中三年)任监察御史的时候所写。此时大唐王朝已经处于风雨飘摇、将要覆亡之际,在一个秋天的傍晚,诗人登上咸阳古城楼观赏风景,即兴写下了此诗。

咸阳城东楼

咸阳城东楼

[唐] 许浑

一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀州。

溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。

鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋。

行人莫问当年事,故国东来渭水流。

解读赏析

/

/

/

/

/

/

/

/

一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀州。

水中的小洲

诗意:一登上高高的咸阳城楼,我顿生浓浓的哀愁,芦苇杨柳丛

生,好似水中的小洲。

赏析:首联扣题,写景抒情。诗人登上咸阳高高的城楼,极目远

眺,远处烟迷蒹葭,雾锁杨柳,很像故乡江南水中的小洲,

思乡之情自然涌上心头。“一上”表明触发诗人情感时间

之短,“万里”则极言愁思空间之广大。一个“愁”字奠

定了全诗的感情基调。

溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。

诗意:磻溪上空的乌云刚刚升起,红日已经落在慈福寺后面,

山雨即将来临,狂风已吹满咸阳城楼。

赏析:颔联写晚眺远景,营造出一种萧条苍凉的氛围。这既是对

自然景物的描写,也是对唐王朝日薄西山,危机四伏的没

落局势的形象勾画。“山雨欲来风满楼”常用来比喻重大

事件发生前的紧张气氛,是千古传咏的名句。

鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋。

丛生的杂草

诗意:一鸟儿飞入丛生的绿草中,秦苑里已是傍晚;蝉在挂满黄叶

的树上鸣叫,汉宫已到凉秋。

赏析:颈联写晚眺近景,虚实结合。山雨将到,鸟雀仓惶逃入遍地

杂草中,秋蝉躲在黄叶高林里悲鸣,这些是诗人眼前的实景。

但早已荡然无存的“秦苑”“汉宫”,而今杂草遍地,黄叶

满林;唯有鸟雀和虫鸣,不识兴亡,依然如故。历史的沧桑

把诗人的愁绪从“万里”推向“千古”,以实景叠合虚景,

吊古之情油然而生。

行人莫问当年事,故国东来渭水流。

这里指作者自己。

诗意:不要问秦、汉灭亡的往事,都城依旧,只有渭水一如既往

地向东流。

赏析:尾联作结,融情于景:还是别去追寻前朝往事吧,因为时

移世迁,历史痕迹已难以分辨,只有滔滔渭水依然东流。

渭水无语东流的景象中,凝结着诗人思乡的忧愁和感古伤

今的悲凉,委婉含蓄,令人伤感。

指秦、汉灭亡的往事。

这首诗情景交融,景中寓情。用云、日、雨、风层层递进,又以绿芜、黄叶来渲染,勾勒出一种萧条凄凉的意境,借秦苑、汉宫的荒废,抒发了对国家衰败、历史沧桑的无限感慨。

主旨归纳

典型考题

1.理解性默写。

(1)《咸阳城东楼》一诗中常被后人在许多场合引来说明社会大变

动即将来到的某种征兆的诗句是:__________________,____

______________。

(2)(2020·广安中考)许浑在《咸阳城东楼》中描写秦苑、汉宫

的荒废,抒发对历史沧桑无限感慨的诗句是:______________

____,__________________。

2.颔联描绘了一幅怎样的画面?

磻溪上空升起浓云,夕阳西下,渐渐隐没在慈福寺后,夹着水汽的劲风吹满城楼,山间大雨即将降临。

溪云初起日沉阁

山

雨欲来风满楼

鸟下绿芜秦苑

夕 蝉鸣黄叶汉宫秋

3.《咸阳城东楼》抒发了诗人哪些思想感情?请简要分析。

①思乡之情:首联写诗人登临城楼,由眼前的蒹葭杨柳像水中的小洲,想起万里之外的故乡,诗人的思乡之情蕴含其中。②对唐朝危机四伏、日趋衰落的感慨之情:颔联中“山雨欲来风满楼”语意双关,既实写自然景物,又暗写唐王朝日薄西山的没落局势。③对历史沧桑的无限感慨:颈联通过写秦苑、汉宫的荒废,抒发了对历史沧桑的无限感慨。

作者简介

李商隐(约813—约858),字义山,号玉谿(xī)生,怀州河内(今河南沁阳)人,晚唐著名诗人。和杜牧合称“小李杜”,与温庭筠合称“温李”。其诗构思新颖,风格秾(nónɡ)丽,尤其是一些爱情诗和无题诗写得缠绵悱恻,优美动人,广为传诵。著有《李义山诗集》。代表作品有《夜雨寄北》《锦瑟》等。

背景链接

本诗选自《李商隐诗歌集解》(中华书局1998年版)。李商隐以“无题”为名写下了很多首诗,大多描写爱情,这首诗就是其中较为著名的一首。这是一首思恋之歌,写尽离别之痛,相思之苦。

无 题

无 题

[唐] 李商隐

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

/

/

/

/

/

/

/

/

解读赏析

相见时难别亦难,东风无力百花残。

诗意:相聚真是不容易,分别时更是难舍难分,春风衰弱无力,

百花纷纷凋零。

赏析:首联连用两个“难”字,一指相会困难,二指别离时的痛

苦,“东风无力百花残”点明离别的季节,渲染离别的气

氛,烘托了凄楚的心情。

春风

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

诗意:春蚕结茧到死时丝才吐完,蜡烛燃烧殆尽时,像泪一样

的烛油才滴干。

赏析:颔联以浅显易懂的比喻,巧妙自然的双关,写对爱情的

至死不渝:春蚕自缚,蜡烛自煎,生命耗尽而爱心不变。

体现了爱情的坚贞,意境新奇,诗味隽永,是千古传诵

的名句。

除非死了,思念才会结束。丝与“思”谐音,含相思之意。

蜡烛燃烧时流下的烛油,称为“蜡泪”。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

诗意:早起对镜梳妆,唯恐青春年华逐渐消逝;夜晚吟诗,应该

会感到月光清冷。

赏析:颈联拟写对方的相思之情。上句写年轻女子晓妆对镜,

抚鬓自伤,从中暗示出女方的思念和忧愁;下句“应觉月

光寒”是借感觉上的冷表现心理上的凄凉之感。

用作动词,照镜子。

青春年华消逝。云鬓,指年轻女子的秀发。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

诗意:蓬莱仙山离这里没有多少路程,希望青鸟信使殷勤地替我

去探望(你)。

赏析:尾联希望青鸟传信,惆怅而又伤感。以神话中的蓬莱仙山

借指女方的住处,以青鸟作为诗人的使者,意思是说女方

的居住处不远,希望有人前去传递书信。这两句表达了彼

此无法经常相见,只能靠书信传情的无奈。

神话中海上的仙山,这里借指所思女子的住处。

神话中为西王母传信的神鸟。后为信使的代称。

这首诗以“别”字为文眼,描写了一对恋人离别的痛苦和别后的思念,抒发了无比真挚的相思离别之情,但其中也流露出诗人政治上的失意和精神上的苦闷,有着浓郁的伤感色彩。

主旨归纳

典型考题

1.理解性默写。

(1)李商隐《无题》诗中运用双关谐音和比喻的修辞手法写对爱情

的忠贞,现在常用来赞美无私奉献的精神的两句诗是:_______

___________,__________________。

(2)李商隐的《无题》中,借用神话传说,表示希望有人替自己传

递情意的句子是:__________________,__________________。

春蚕到

死丝方尽 蜡炬成灰泪始干

蓬山此去无多路 青鸟殷勤为探看

2.“相见时难别亦难”一句中重复用“难”字,被大家认为用得巧妙,

请谈谈你的看法。

两个“难”字表面似同,意实有别:前一个“难”指难以相见,后一个“难”指分别时痛苦的心境。连用两个“难”字淋漓尽致地表现了有情人相思难解的愁苦。

3.请从修辞手法的角度赏析“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”。

这两句采用了双关和比喻的修辞手法——以春蚕吐丝的“丝”谐音相思的“思”,用春蚕吐丝,丝尽而死,蜡烛燃烧,烧尽泪止,来比喻至死不渝的爱情,形象生动地表达了相思之苦,眷恋之深。

作者简介

秦观(1049—1100),字少游,又字太虚,号淮海居士,高邮(今属江苏)人,北宋词人,婉约派代表人物之一。与黄庭坚、晁(cháo)补之、张耒(lěi)齐名,被称为“苏门四学士”,颇得苏轼赏识。代表作品有《鹊桥仙》(纤云弄巧)、《满庭芳》(碧水惊秋)等。

背景链接

本词选自《淮海居士长短句》(上海古籍出版社1985年版)。秦观少时聪颖,博览群书,抱负远大,纵游湖州、杭州、润州(今镇江)各地。这首词具体写作时间已不可考,从词的内容来看,应是秦观的早年作品。

行香子

行香子

[宋] 秦观

树绕村庄,水满陂塘。倚东风,豪兴徜徉。小园几许,收尽春光。有桃花红,李花白,菜花黄。

远远围墙,隐隐茅堂。飏青旗,流水桥旁。偶然乘兴,步过东冈。正莺儿啼,燕儿舞,蝶儿忙。

解读赏析

bēi

chánɡ yánɡ

yánɡ

词牌名,“行”读“xínɡ”。

树绕村庄,水满陂塘。倚东风,豪兴徜徉。小园几许,收尽春光。有桃花红,李花白,菜花黄。

诗意:绿树环绕村庄,春水溢满池塘。沐浴着东风,带

着豪兴我信步而行。园子很小,却收尽春光。桃

花正红,李花雪白,菜花金黄。

池塘

闲游,安闲自在地步行。

多少,这里表示园子不大。

赏析:上片以“小园”为中心,写词人所见的烂漫春光。开头两

句,从整个村庄起笔:层层绿树,环绕着村庄;一泓绿水,

涨满了陂塘。这是春到村庄的标志景象。“绕”和“满”

两字显见春意之浓。“倚东风”二句写出了词人的怡然自

得,表现了他对农村春景的喜爱。“东风”点明时令,

“豪兴”说明游兴正浓,“徜徉”写词人只是信步闲游。

“小园几许”五句,集中笔墨写春之一隅,描绘了一幅百

花争艳,竞相开放的图画,色彩鲜明而又充满生机,达到

了以点带面的艺术效果。

远远围墙,隐隐茅堂。飏青旗,流水桥旁。偶然乘兴,步过东冈。正莺儿啼,燕儿舞,蝶儿忙。

诗意:远远一带围墙,隐约有几间茅草房。青色的酒幌

飘扬在小桥流水旁。偶然乘着游兴,走过东面的

山岗。正是莺儿啼鸣,燕儿飞舞,蝶儿匆忙。

飞扬,飘扬。

酒店门口挂的青色酒幌。

赏析:下片移步换景,从眼前的小园转向远处的茅堂小桥。“远

远围墙”四句,词人的视野由近及远。围墙、茅堂、青旗、

流水、小桥,动静相间,风光如画,引人遐想。”偶然乘

兴,步过东冈”照应上文的“豪兴徜徉”,进一步写词人

的怡然自得。“正莺儿啼”三句,又是特写春之一偶,以

“莺啼”“燕舞”“蝶忙”集中表现春的生命活力。“啼”

“舞”“忙”三字精练准确,写出了春天的生机与活力。

这首词以白描的写作手法、浅近的语言,围绕词人游春足迹这个线索次第展开,描绘了一幅醉人的田园春景,写出了春天的生机勃勃,表现了词人乘兴闲游、欣赏春光的愉悦心情。

主旨归纳

典型考题

1.理解性默写。

(1)《行香子》中从色彩的角度描绘春满小园的诱人图画的句子是:

_________,_________,_________。

(2)秦观《行香子》词中描写词人翻过山冈所见的另一番景象的三

句词是:_________,_________,_________。

2.这首词随作者的_________顺序展开景物描写,作者笔下的景色具

有_______________、生机勃勃的特点。

有桃花红 李花白 菜花黄

正莺儿啼 燕儿舞 蝶儿忙

游春足迹

色彩明丽(鲜艳)

3.这首词写景方面运用了多种艺术手法,请举例并赏析。

①动静结合。上片侧重描述静态景物,静中有动;下片侧重描绘动态景象,静景、动景又互相映衬,写出了春天的盎然生机。②白描手法。写红色的桃花、白色的李花、黄色的菜花,不事雕琢,却突出了绚丽的色彩,浓郁的香味,构成了春满小园的诱人图画;再如“正莺儿啼”三句,营造了一幅莺啼燕舞、蝴蝶采蜜的图画。③寓情于景。整首词通篇写景,描绘了“小园”一带和”东冈”附近明媚的春光,明快的节奏中,流露出词人愉悦的心情。

作者简介

辛弃疾(1140—1207),字幼安,号稼轩,历城(今山东济南)人,南宋爱国词人,豪放派代表人物之一,与苏轼合称“苏辛”。辛弃疾一生力主抗金北伐,却命途多舛,备受排挤,壮志难酬。有《稼轩长短句》存世。

背景链接

本词选自《稼轩词编年笺注》卷二(上海古籍出版社1993年版)。这一首词,是辛弃疾被劾去职,闲居带湖时(1182—1192)所作。当时他常闲游于博山道中,风景如画,却无心赏玩。眼看国事日非,自己无能为力,一腔愁绪无法排遣,遂在博山道中一壁上题了这首词。

丑奴儿·书博山道中壁

丑奴儿·书博山道中壁

[宋] 辛弃疾

少年不识愁滋味,爱上层楼。

爱上层楼,为赋新词强说愁。

而今识尽愁滋味,欲说还休。

欲说还休,却道“天凉好个秋”!

qiǎnɡ

/

/

/

/

词牌名,又名“采桑子”。

/

/

/

解读赏析

少年不识愁滋味,爱上层楼。

爱上层楼,为赋新词强说愁。

诗意:人少年时不知道忧愁的滋味,喜欢登高远望。喜欢登高远

望,为写新词没有愁苦而竭力说愁。

赏析:词的上片写少年时代思想单纯,没有经历过人世艰辛,喜

欢登上高楼,欣赏景致,本来就没有愁苦可言,但是“为

赋新词”,只好故作深沉,竭力写一些“愁苦”来应景。

上片生动形象地写出词人少年时代的精神面貌。“不识”

写年少时根本不知道什么是“愁”,十分真切。

不懂

竭力,极力。

而今识尽愁滋味,欲说还休。

欲说还休,却道“天凉好个秋”!

诗意:现在尝尽了忧愁的滋味,想说却说不出口。想说却说

不出口,却说“好一个凉爽的秋天啊”!。

尝尽

内心有顾虑而不能表达。

赏析:词的下片笔锋一转,写出成年以后历经沧桑、饱尝愁苦滋

味之后思想感情的变化。“识尽愁滋味”概括了词人半生

力主抗金,立志恢复失土,却一直遭受投降派的迫害、打

击,一身才能无法施展的经历。他这“愁”郁结心头已久,

很想对人倾诉一番,但愁到极点反而无话可说。况且当时

投降派把持朝政,说了也于事无补,就不再说了。“欲说

还休”深刻地表现了词人这种痛苦矛盾的心情。“却道

‘天凉好个秋’!”生动地表现了词人遍尝心酸之后无可

言说的复杂况味。

这首词以“登高说愁”为议题,运用对比手法,写出了少年与成年两种人生感受,表现了词人受压抑、遭排挤、报国无门的痛苦之情。

主旨归纳

典型考题

1.理解性默写。

(1)后人常用辛弃疾《丑奴儿·书博山道中壁》中中的“爱上层楼,

__________________”,来表示少年时候的无忧无虑,也常用

来感叹少年时候的年轻不懂事。

(2)辛弃疾在《丑奴儿·书博山道中壁》中生动地表现出尝遍辛酸

后无可言说的复杂况味的句子是:_________,______________

_______!

为赋新词强说愁

欲说还休 却道“天凉好

个秋”

3.词中用了两个“欲说还休”,有何妙处?试结合全词做简要分析。

作者连用两句“欲说还休”,采用叠句形式,充分表达了作者之“愁”的深沉博大。

3.在这首词中,作者运用了对比手法,请结合全词做简要分析。

上片写“少年不识愁滋味”,下片写“而今识尽愁滋味”,对比鲜明。通过“少年”时与“而今”的对比,表达了作者受压抑、遭排挤、报国无门的痛苦、无奈之情。

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)