部编版语文九上第四单元第14课《故乡》课件(共2课时)(共35张ppt)

文档属性

| 名称 | 部编版语文九上第四单元第14课《故乡》课件(共2课时)(共35张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 956.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-21 15:57:27 | ||

图片预览

文档简介

乡 愁

席慕蓉

故乡的歌是一支清远的笛

总在有月亮的晚上响起

故乡的面貌却是一种模糊的惆怅

仿佛雾里的挥手别离

别离后

乡愁是一颗没有年轮的树

永不老去

课前诵读

故 乡

鲁 迅

第一课时

学习目标:

1.有感情朗读课文,把握小说的故事情节。

2.理清文章的结构层次,理解小说环境描写的作用。

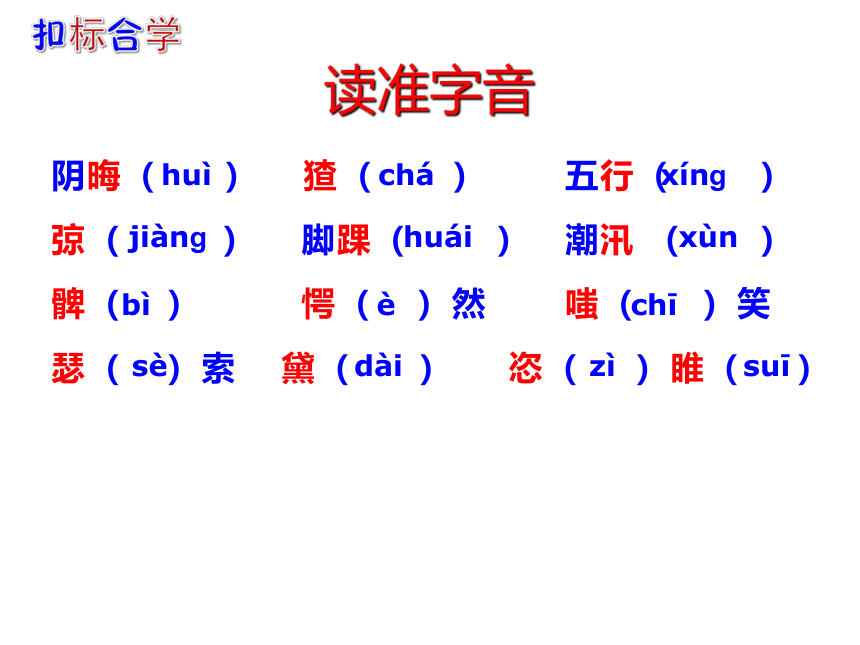

读准字音

阴晦( )?? 猹( ) 五行( )

弶( ) 脚踝( )? 潮汛 ( )?

髀( )? 愕( )然? 嗤( )笑???

瑟( )索?? 黛( )??? 恣( )睢( )

huì chá xínɡ

jiànɡ huái xùn

bì è chī ?

sè dài zì suī

作家作品

鲁迅(1881—1936)生于浙江绍兴,原名周树人,字豫才,我国现代伟大的文学家、思想家和革命家,自第一篇小说《狂人日记》开始用鲁迅作笔名。短篇小说集《 呐喊 》《 彷徨 》。

写作背景:

1919年12月,鲁迅回故乡绍兴,接母亲到北京。在故乡,他目睹了故乡的冷漠、麻木、市侩和猥琐,“希望”的破灭,心中感到无比的悲哀。1921年,作者依据这次回家的经历为题材,写了这篇小说。

文章是用第一人称来写的,是作者所塑造的一个人物形象,不能指作者自己。

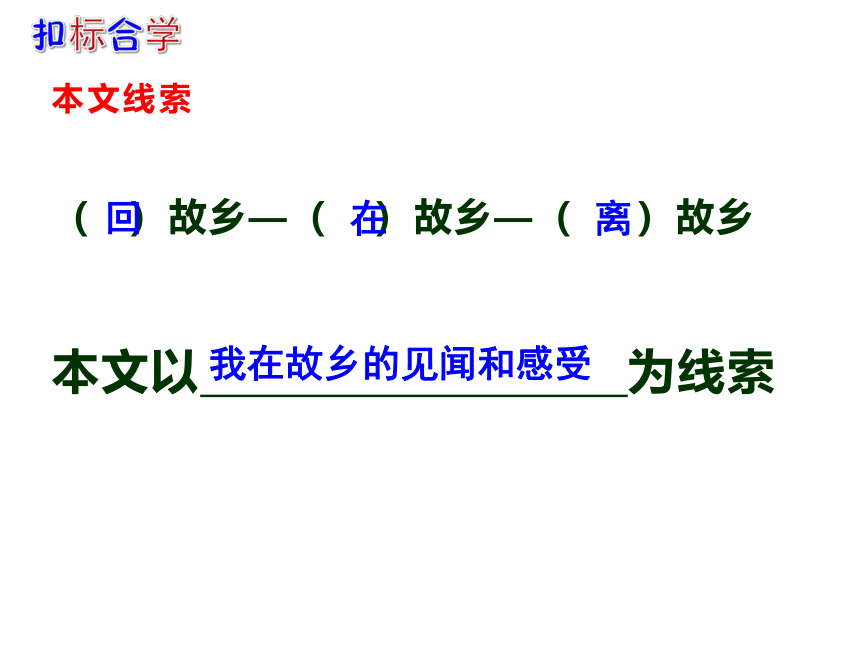

本文线索

( )故乡—( )故乡—( )故乡

本文以 为线索

回

在

离

我在故乡的见闻和感受

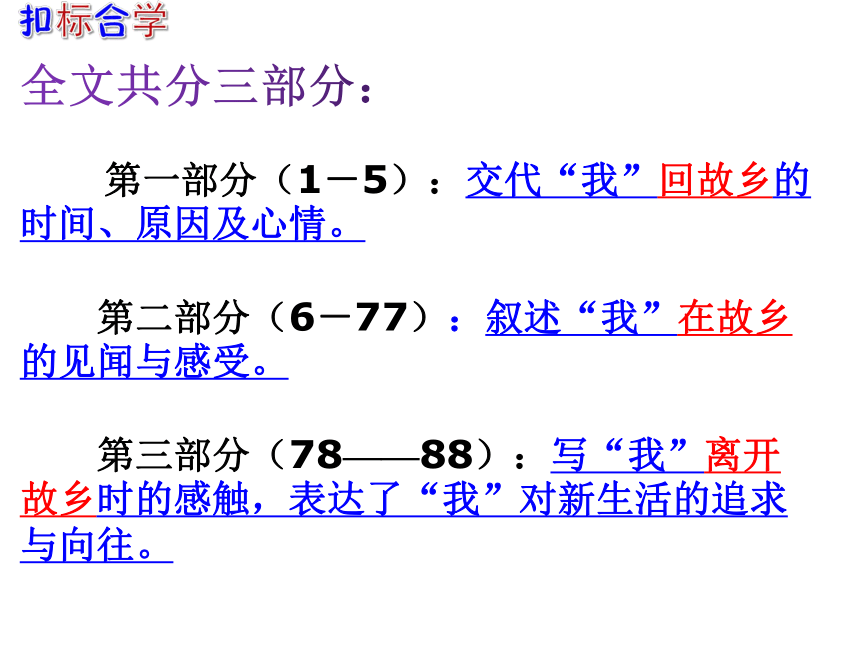

全文共分三部分:

第一部分(1-5):交代“我”回故乡的时间、原因及心情。

第二部分(6-77):叙述“我”在故乡的见闻与感受。

第三部分(78——88):写“我”离开故乡时的感触,表达了“我”对新生活的追求与向往。

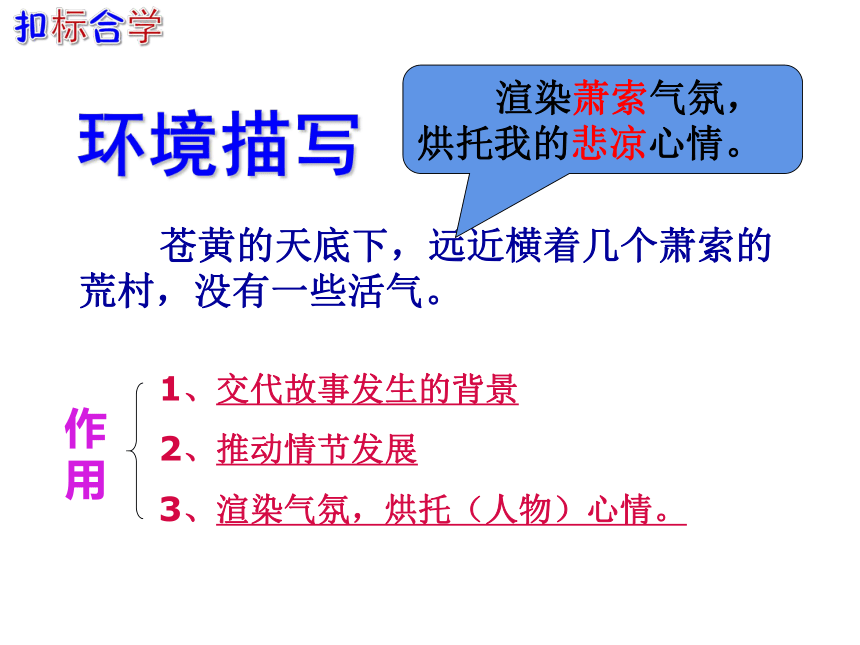

环境描写

1、交代故事发生的背景

2、推动情节发展

3、渲染气氛,烘托(人物)心情。

作用

苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。

渲染萧索气氛,烘托我的悲凉心情。

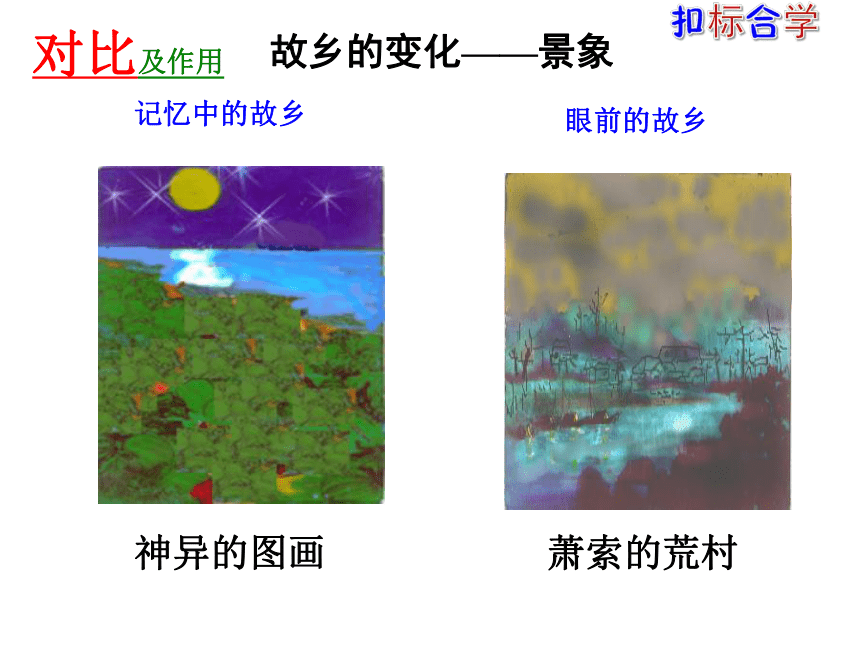

故乡的变化

景

萧索的荒村

神异的图画

故乡的变化——景象

记忆中的故乡

眼前的故乡

对比及作用

我们应该如何学习小说?

课堂小结:

1、下列加点字的注音全部正确的一项是( )A.既然(jì) 阴晦(huì) 断茎(jǐng) 心绪(xù)B.闰土(rùn) 寓所(yú) 亲戚(qī) 祭祀(shì)C.脚踝(huái)鄙夷(bǐ) 嗤笑(chī) 瑟索(sè)D.作揖(jí) 惘然(wǎng) 恣睢(shuī) 隔膜(mó)

2、下列词语中没有错别字的一项是( )A.阴侮 诲人不倦 影像 印象深刻B.蓬隙 蓬勃向上 愕然 扼腕叹息C.寒噤 屡禁不止 箫索 肃然起敬D.潮汛 杳无音讯 惶恐 张皇失措

D

C

1、下列加点字的注音全部正确的一项是( )A.既然(jì) 阴晦(huì) 断茎(jǐng) jīng 心绪(xù)B.闰土(rùn) 寓所(yú) yù 亲戚(qī) 祭祀(shì)sìC.脚踝(huái)鄙夷(bǐ) 嗤笑(chī) 瑟索(sè)D.作揖(jí)yī 惘然(wǎng) 恣睢(shuī) suī 隔膜(mó)

2、下列词语中没有错别字的一项是( )A.阴侮 晦 诲人不倦 影像 印象深刻B.蓬隙 篷 蓬勃向上 愕然 扼腕叹息C.寒噤 屡禁不止 箫索 萧 肃然起敬D.潮汛 杳无音讯 惶恐 张皇失措

D

C

第二课时

学习目标:

1.结合时代背景,分析人物形象。

2.结合讨论抒情性文字,理解小说主旨。

故乡的变化

人

景

故乡的变化——人

对比及作用

少年闰土

中年闰土

变化

少年闰土

中年闰土

外貌

动作

语态

对“我”的态度

对生活的态度

十一二岁,紫色圆脸,头戴小毡帽,颈上套一个银项圈,有一双红活圆实的手

身材增加了一倍,脸色灰黄,很深的皱纹,眼睛周围肿得通红,头戴破毡帽,身上只一件极薄的棉衣,浑身瑟索着,手提一个纸包和一支长烟管,手又粗又笨而且开裂,像是松树皮了

活泼刚健,动作干脆利落,说话脱口而出,朴质、生动;有智有勇,热情、纯真

说话吞吞吐吐,断断续续,谦恭而又含糊,显得麻木迟钝。

“只是不怕我”,送我贝壳和鸟毛,告诉我很多希奇的事。对“我”友好,热情,和“我”建立了纯真的友情。

对“我”恭恭敬敬,称呼“我”为老爷,和“我”之间隔了一层可悲的厚障壁了

天真活泼,无忧无虑

悲哀、痛苦,生活压得他喘不过气来。而他把幸福的希望寄托在神灵身上

小英雄

木偶人

多子饥荒苛税兵匪官绅

表层原因

对比及作用

闰土二十多年来为什么发生这么大的变化?

封建礼教封建等级观念

深层原因

故乡的变化——人

年轻漂亮端庄文静豆腐西施

泼辣刻薄自私势利贪婪的圆规

对比及作用

闰土:淳朴善良、迷信、麻木迟钝的贫苦农民

杨二嫂:尖酸刻薄自私势利贪婪的小市民

二人发生变化的原因:农村经济衰败、农民和小市民生活的贫困、封建传统观念对人们精神的毒害,造成人们纯真人性的扭曲。

对比及作用

豆腐西施

小英雄

情同手足

神异图画

圆 规

木偶人

厚障壁

萧索荒村

辛亥革命的不彻底性造成了农村破产人民生活痛苦的现实,表达作者对现实社会的不满,对新生活的渴望。

人和景的变化说明了什么?

结合以下问题,分析“我”是一个怎样的人?

1.“故乡的山水也都渐渐远离了我,但我却并不感到怎样的留恋”这是为什么?

因为“我”对故乡的现实(即人与事)感到失望,故乡没有给“我”留下好印象。

2.“我只觉得我四面有着看不见的高墙,将我隔成孤身,使我非常气闷”中的“高墙”指什么?

指封建思想、等级观念毒害下造成人与人之间的冷淡隔膜。

第86自然段中三个“辛苦”分别有何含义?

1.指奔波劳碌

2.指辛勤劳苦

3.指处心积虑,挖空心思

3.文中否定了哪三种旧的生活态度? 文中说“他们应该有新的生活,为我们所未经生活过的”中的“新的生活”是指什么样的生活?

旧的生活态度:辛苦展转、辛苦麻木、辛苦恣睢。

新的生活:自由、平等、幸福的生活。

4.(1)“我想到希望,忽然害怕起来”为什么“害怕”?

(2)为什么说“他的愿望切近,我的愿望茫远罢了。”

因为“我”的愿望是普天下的人都过上自由、平等、幸福的新生活,但愿望能否实现是未知数,“我”不知道,所以想到希望的能否实现,自然便害怕起来。

闰土的愿望只是希望眼前能过上幸福生活,所以说“切近”,我的愿望是普天下的人都过上自由、平等、幸福的生活,“我”的愿望能否实现还是未知数,所以茫远。

5.课文再次出现海边奇异的图画,表现了什么?

海边奇异的图画是“我”对美好希望的想象和憧憬。

“希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路:其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”这句话有什么深刻含义?

运用比喻。作者把“希望”比作“地上的路”,意思是:只空有希望而不去奋斗、追求,希望便“无所谓有”;有了希望并始终不渝地斗争、实践,希望便“无所谓无”。人们都满怀着希望去奋斗,才能创造新生活。——结尾充满了哲理

归纳 “我”对故乡的感情比较复杂:

回忆中的故乡,充满神奇色彩的美,让“我”感到无比欢愉;

现实中的故乡,充满冷漠,人情隔膜,使“我”感到无比悲哀。

对未来的故乡,“我”充满希望,但是又觉得很渺茫。

“我”是小说中又一个重要人物。小说中的“我”并不等于作者,而是作者塑造的一个人物。结合以上问题探究“我”是一个什么样的人?

“我”二十多年前远离故乡,过着辛苦辗转的生活。回到故乡,看到故乡的衰败萧索,看到故乡人的生活穷困悲苦,看到故乡人纯真人性的扭曲感到痛苦悲哀而失望。但“我”并不绝望,“我”憧憬着美好的故乡,“我”希望故乡人过上新的生活。所以说“我”不是消沉的知识分子,而是一个同情、热爱劳动人民的具有民主进步思想倾向的追求新生活的小资产阶级知识分子形象。

课文主题

小说以“我”在故乡的见闻与感受为线索,通过闰土20多年前后的变化,描绘了辛亥革命后十年间中国农村衰败、萧条、日趋破产的悲惨景象,揭示广大农民生活痛苦的根源,表达了作者改造旧社会、创造新社会生活的强烈愿望。

3、愚昧、落后、贫穷的轮回;

1、人的生命和活力被扼杀;

2、纯真的人性被扭曲了;

4、渴望理想的人与人关系。

5、辛亥革命后农民的贫困生活,表达了追求新生活的愿望。

一、理解填空。

1.《故乡》选自《 》,体裁是 ,作者是 ,原名 ,文章以 为线索,故事的背景是 。

2.小说主要采用________________的写法来刻画人物形象。

3.小说主要刻画了三个人物,每个人物都具有典型性,闰土是一个________________形象;杨二嫂是一个__________________典型;“我”是一个________________的形象。

一、理解填空。

1.《故乡》选自《 呐喊 》,体裁是小说,作者是 鲁迅,原名周树人,文章以 “我”回故乡的见闻和感受为线索,故事的背景是辛亥革命后十年。

2.小说主要采用对比的写法来刻画人物形象。

3.小说主要刻画了三个人物,每个人物都具有典型性,闰土是一个勤劳善良,但不觉悟的农民形象;杨二嫂是一个贪婪、尖刻、鄙俗的小市民典型;“我”是一个对现实不满正在追求新生活的进步知识分子的形象。

批判旧社会

珍惜新生活

席慕蓉

故乡的歌是一支清远的笛

总在有月亮的晚上响起

故乡的面貌却是一种模糊的惆怅

仿佛雾里的挥手别离

别离后

乡愁是一颗没有年轮的树

永不老去

课前诵读

故 乡

鲁 迅

第一课时

学习目标:

1.有感情朗读课文,把握小说的故事情节。

2.理清文章的结构层次,理解小说环境描写的作用。

读准字音

阴晦( )?? 猹( ) 五行( )

弶( ) 脚踝( )? 潮汛 ( )?

髀( )? 愕( )然? 嗤( )笑???

瑟( )索?? 黛( )??? 恣( )睢( )

huì chá xínɡ

jiànɡ huái xùn

bì è chī ?

sè dài zì suī

作家作品

鲁迅(1881—1936)生于浙江绍兴,原名周树人,字豫才,我国现代伟大的文学家、思想家和革命家,自第一篇小说《狂人日记》开始用鲁迅作笔名。短篇小说集《 呐喊 》《 彷徨 》。

写作背景:

1919年12月,鲁迅回故乡绍兴,接母亲到北京。在故乡,他目睹了故乡的冷漠、麻木、市侩和猥琐,“希望”的破灭,心中感到无比的悲哀。1921年,作者依据这次回家的经历为题材,写了这篇小说。

文章是用第一人称来写的,是作者所塑造的一个人物形象,不能指作者自己。

本文线索

( )故乡—( )故乡—( )故乡

本文以 为线索

回

在

离

我在故乡的见闻和感受

全文共分三部分:

第一部分(1-5):交代“我”回故乡的时间、原因及心情。

第二部分(6-77):叙述“我”在故乡的见闻与感受。

第三部分(78——88):写“我”离开故乡时的感触,表达了“我”对新生活的追求与向往。

环境描写

1、交代故事发生的背景

2、推动情节发展

3、渲染气氛,烘托(人物)心情。

作用

苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。

渲染萧索气氛,烘托我的悲凉心情。

故乡的变化

景

萧索的荒村

神异的图画

故乡的变化——景象

记忆中的故乡

眼前的故乡

对比及作用

我们应该如何学习小说?

课堂小结:

1、下列加点字的注音全部正确的一项是( )A.既然(jì) 阴晦(huì) 断茎(jǐng) 心绪(xù)B.闰土(rùn) 寓所(yú) 亲戚(qī) 祭祀(shì)C.脚踝(huái)鄙夷(bǐ) 嗤笑(chī) 瑟索(sè)D.作揖(jí) 惘然(wǎng) 恣睢(shuī) 隔膜(mó)

2、下列词语中没有错别字的一项是( )A.阴侮 诲人不倦 影像 印象深刻B.蓬隙 蓬勃向上 愕然 扼腕叹息C.寒噤 屡禁不止 箫索 肃然起敬D.潮汛 杳无音讯 惶恐 张皇失措

D

C

1、下列加点字的注音全部正确的一项是( )A.既然(jì) 阴晦(huì) 断茎(jǐng) jīng 心绪(xù)B.闰土(rùn) 寓所(yú) yù 亲戚(qī) 祭祀(shì)sìC.脚踝(huái)鄙夷(bǐ) 嗤笑(chī) 瑟索(sè)D.作揖(jí)yī 惘然(wǎng) 恣睢(shuī) suī 隔膜(mó)

2、下列词语中没有错别字的一项是( )A.阴侮 晦 诲人不倦 影像 印象深刻B.蓬隙 篷 蓬勃向上 愕然 扼腕叹息C.寒噤 屡禁不止 箫索 萧 肃然起敬D.潮汛 杳无音讯 惶恐 张皇失措

D

C

第二课时

学习目标:

1.结合时代背景,分析人物形象。

2.结合讨论抒情性文字,理解小说主旨。

故乡的变化

人

景

故乡的变化——人

对比及作用

少年闰土

中年闰土

变化

少年闰土

中年闰土

外貌

动作

语态

对“我”的态度

对生活的态度

十一二岁,紫色圆脸,头戴小毡帽,颈上套一个银项圈,有一双红活圆实的手

身材增加了一倍,脸色灰黄,很深的皱纹,眼睛周围肿得通红,头戴破毡帽,身上只一件极薄的棉衣,浑身瑟索着,手提一个纸包和一支长烟管,手又粗又笨而且开裂,像是松树皮了

活泼刚健,动作干脆利落,说话脱口而出,朴质、生动;有智有勇,热情、纯真

说话吞吞吐吐,断断续续,谦恭而又含糊,显得麻木迟钝。

“只是不怕我”,送我贝壳和鸟毛,告诉我很多希奇的事。对“我”友好,热情,和“我”建立了纯真的友情。

对“我”恭恭敬敬,称呼“我”为老爷,和“我”之间隔了一层可悲的厚障壁了

天真活泼,无忧无虑

悲哀、痛苦,生活压得他喘不过气来。而他把幸福的希望寄托在神灵身上

小英雄

木偶人

多子饥荒苛税兵匪官绅

表层原因

对比及作用

闰土二十多年来为什么发生这么大的变化?

封建礼教封建等级观念

深层原因

故乡的变化——人

年轻漂亮端庄文静豆腐西施

泼辣刻薄自私势利贪婪的圆规

对比及作用

闰土:淳朴善良、迷信、麻木迟钝的贫苦农民

杨二嫂:尖酸刻薄自私势利贪婪的小市民

二人发生变化的原因:农村经济衰败、农民和小市民生活的贫困、封建传统观念对人们精神的毒害,造成人们纯真人性的扭曲。

对比及作用

豆腐西施

小英雄

情同手足

神异图画

圆 规

木偶人

厚障壁

萧索荒村

辛亥革命的不彻底性造成了农村破产人民生活痛苦的现实,表达作者对现实社会的不满,对新生活的渴望。

人和景的变化说明了什么?

结合以下问题,分析“我”是一个怎样的人?

1.“故乡的山水也都渐渐远离了我,但我却并不感到怎样的留恋”这是为什么?

因为“我”对故乡的现实(即人与事)感到失望,故乡没有给“我”留下好印象。

2.“我只觉得我四面有着看不见的高墙,将我隔成孤身,使我非常气闷”中的“高墙”指什么?

指封建思想、等级观念毒害下造成人与人之间的冷淡隔膜。

第86自然段中三个“辛苦”分别有何含义?

1.指奔波劳碌

2.指辛勤劳苦

3.指处心积虑,挖空心思

3.文中否定了哪三种旧的生活态度? 文中说“他们应该有新的生活,为我们所未经生活过的”中的“新的生活”是指什么样的生活?

旧的生活态度:辛苦展转、辛苦麻木、辛苦恣睢。

新的生活:自由、平等、幸福的生活。

4.(1)“我想到希望,忽然害怕起来”为什么“害怕”?

(2)为什么说“他的愿望切近,我的愿望茫远罢了。”

因为“我”的愿望是普天下的人都过上自由、平等、幸福的新生活,但愿望能否实现是未知数,“我”不知道,所以想到希望的能否实现,自然便害怕起来。

闰土的愿望只是希望眼前能过上幸福生活,所以说“切近”,我的愿望是普天下的人都过上自由、平等、幸福的生活,“我”的愿望能否实现还是未知数,所以茫远。

5.课文再次出现海边奇异的图画,表现了什么?

海边奇异的图画是“我”对美好希望的想象和憧憬。

“希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路:其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”这句话有什么深刻含义?

运用比喻。作者把“希望”比作“地上的路”,意思是:只空有希望而不去奋斗、追求,希望便“无所谓有”;有了希望并始终不渝地斗争、实践,希望便“无所谓无”。人们都满怀着希望去奋斗,才能创造新生活。——结尾充满了哲理

归纳 “我”对故乡的感情比较复杂:

回忆中的故乡,充满神奇色彩的美,让“我”感到无比欢愉;

现实中的故乡,充满冷漠,人情隔膜,使“我”感到无比悲哀。

对未来的故乡,“我”充满希望,但是又觉得很渺茫。

“我”是小说中又一个重要人物。小说中的“我”并不等于作者,而是作者塑造的一个人物。结合以上问题探究“我”是一个什么样的人?

“我”二十多年前远离故乡,过着辛苦辗转的生活。回到故乡,看到故乡的衰败萧索,看到故乡人的生活穷困悲苦,看到故乡人纯真人性的扭曲感到痛苦悲哀而失望。但“我”并不绝望,“我”憧憬着美好的故乡,“我”希望故乡人过上新的生活。所以说“我”不是消沉的知识分子,而是一个同情、热爱劳动人民的具有民主进步思想倾向的追求新生活的小资产阶级知识分子形象。

课文主题

小说以“我”在故乡的见闻与感受为线索,通过闰土20多年前后的变化,描绘了辛亥革命后十年间中国农村衰败、萧条、日趋破产的悲惨景象,揭示广大农民生活痛苦的根源,表达了作者改造旧社会、创造新社会生活的强烈愿望。

3、愚昧、落后、贫穷的轮回;

1、人的生命和活力被扼杀;

2、纯真的人性被扭曲了;

4、渴望理想的人与人关系。

5、辛亥革命后农民的贫困生活,表达了追求新生活的愿望。

一、理解填空。

1.《故乡》选自《 》,体裁是 ,作者是 ,原名 ,文章以 为线索,故事的背景是 。

2.小说主要采用________________的写法来刻画人物形象。

3.小说主要刻画了三个人物,每个人物都具有典型性,闰土是一个________________形象;杨二嫂是一个__________________典型;“我”是一个________________的形象。

一、理解填空。

1.《故乡》选自《 呐喊 》,体裁是小说,作者是 鲁迅,原名周树人,文章以 “我”回故乡的见闻和感受为线索,故事的背景是辛亥革命后十年。

2.小说主要采用对比的写法来刻画人物形象。

3.小说主要刻画了三个人物,每个人物都具有典型性,闰土是一个勤劳善良,但不觉悟的农民形象;杨二嫂是一个贪婪、尖刻、鄙俗的小市民典型;“我”是一个对现实不满正在追求新生活的进步知识分子的形象。

批判旧社会

珍惜新生活

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)