知识梳理1第一单元《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》《齐桓晋文之事》课件(69张PPT)-2020-2021学年高一语文下学期期末专项复习(统编版必修下册)

文档属性

| 名称 | 知识梳理1第一单元《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》《齐桓晋文之事》课件(69张PPT)-2020-2021学年高一语文下学期期末专项复习(统编版必修下册) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 19.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-21 14:54:38 | ||

图片预览

文档简介

知识梳理

齐桓晋文之事

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

梳理要点

知人论世

积累文言常识

赏析人物形象

讨论儒家思想

知人论世

一九九八年一月全世界诺贝尔获得者集会巴黎时曾宣言:如果人类想要在二十一世纪继续生存下去,必须回头到两千五百年前,去吸取中国孔子的智慧。

那孔子的智慧到底有哪些呢,今天我们就走近孔子的世界。

知人论世

孔子

孔子,名丘,字仲尼,生于春秋时期鲁国陬邑(今山东省曲阜市)。中国著名的思想家、教育家、政治家,与弟子周游列国十四年,晚年修订六经,即《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。被联合国教科文组织评为“世界十大文化名人”之首。

人物简介

语

《论语》,是孔子弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录文集,成书于战国前期。全书共二十篇四百九十二章,以语录体为主,叙事体为辅,较为集中地体现了孔子及儒家学派的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。

论

著作简介

知人论世

人物简介

路

子

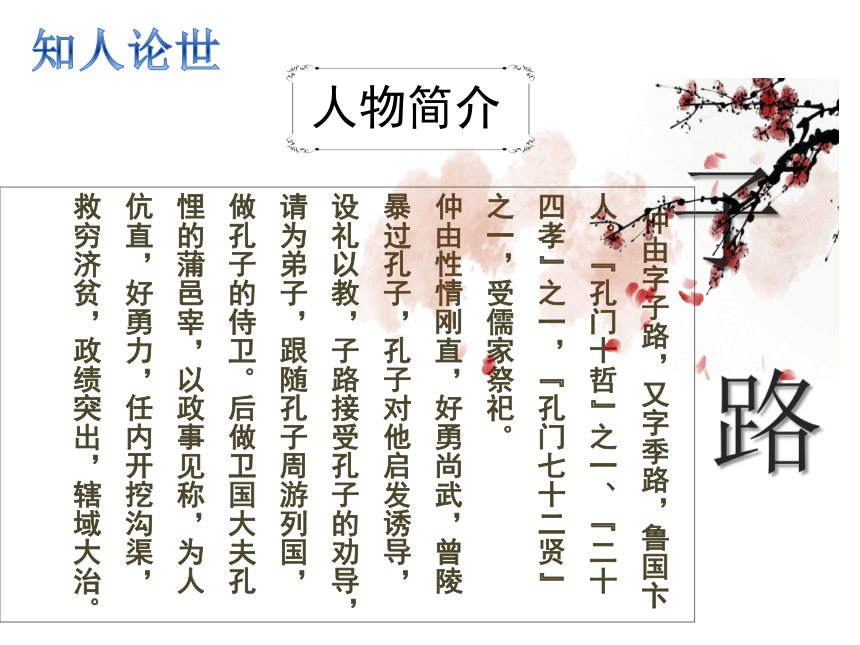

仲由字子路,又字季路,鲁国卞人。“孔门十哲”之一、“二十四孝”之一,“孔门七十二贤”之一,受儒家祭祀。

仲由性情刚直,好勇尚武,曾陵暴过孔子,孔子对他启发诱导,设礼以教,子路接受孔子的劝导,请为弟子,跟随孔子周游列国,做孔子的侍卫。后做卫国大夫孔悝的蒲邑宰,以政事见称,为人伉直,好勇力,任内开挖沟渠,救穷济贫,政绩突出,辖域大治。

知人论世

人物简介

皙

曾

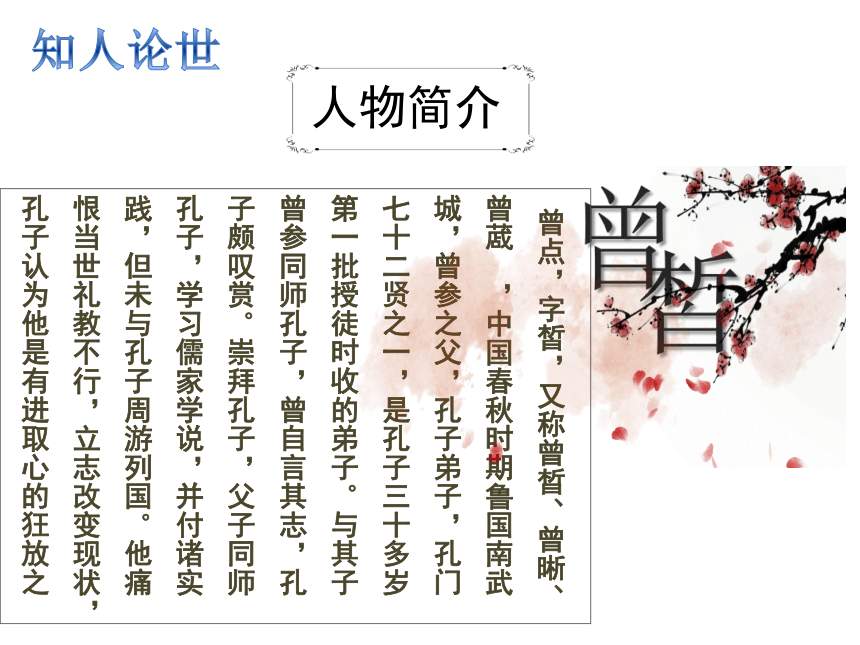

曾点,字皙,又称曾晳、曾晰、曾蒧 ,中国春秋时期鲁国南武城,曾参之父,孔子弟子,孔门七十二贤之一,是孔子三十多岁第一批授徒时收的弟子。与其子曾参同师孔子,曾自言其志,孔子颇叹赏。崇拜孔子,父子同师孔子,学习儒家学说,并付诸实践,但未与孔子周游列国。他痛恨当世礼教不行,立志改变现状,孔子认为他是有进取心的狂放之士。

知人论世

人物简介

西

公

华

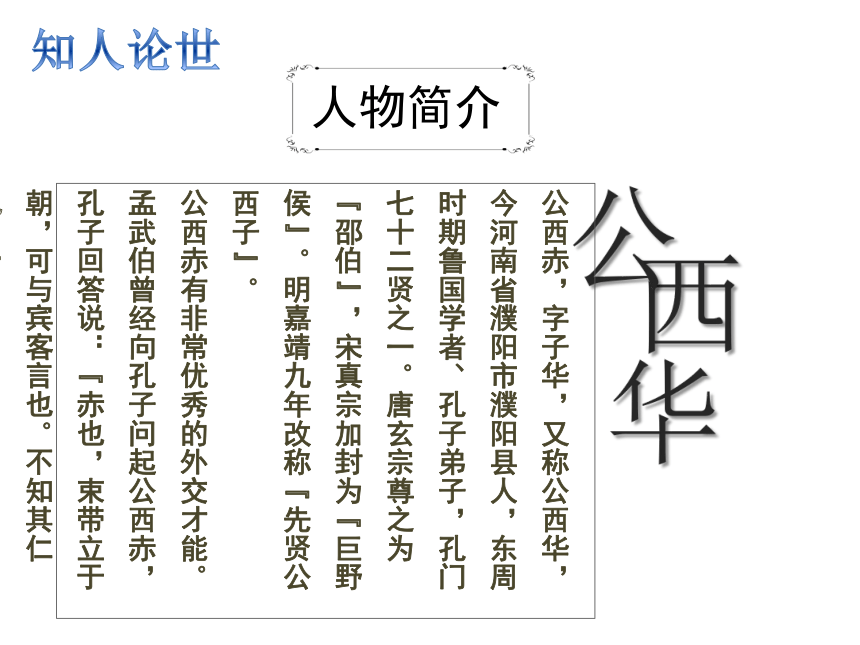

公西赤,字子华,又称公西华,今河南省濮阳市濮阳县人,东周时期鲁国学者、孔子弟子,孔门七十二贤之一。唐玄宗尊之为“邵伯”,宋真宗加封为“巨野侯”。明嘉靖九年改称“先贤公西子”。

公西赤有非常优秀的外交才能。孟武伯曾经向孔子问起公西赤,孔子回答说:“赤也,束带立于朝,可与宾客言也。不知其仁也。”

知人论世

积累文言常识

积累文言常识

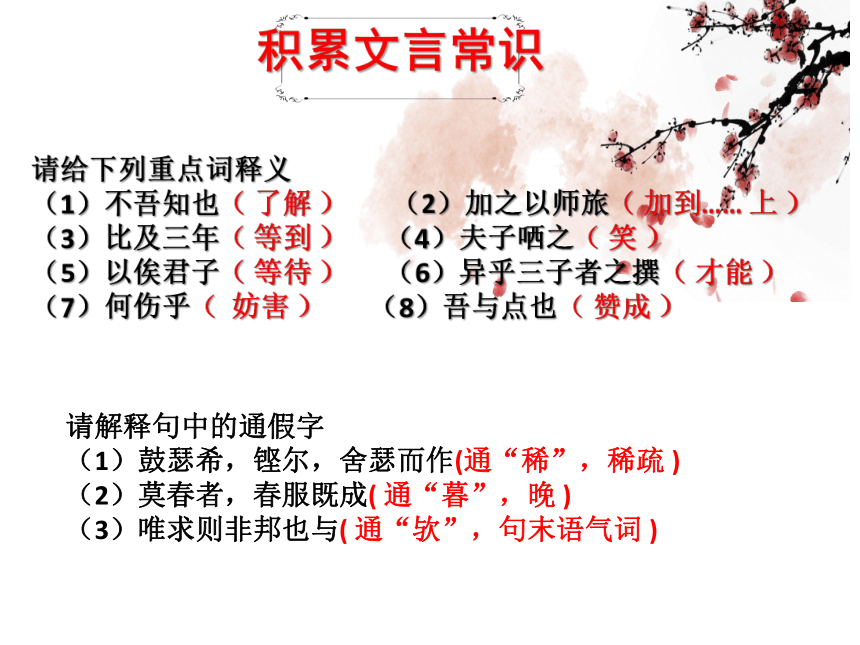

请给下列重点词释义

(1)不吾知也( 了解 ) (2)加之以师旅( 加到…… 上 )

(3)比及三年( 等到 ) (4)夫子哂之( 笑 )

(5)以俟君子( 等待 ) (6)异乎三子者之撰( 才能 )

(7)何伤乎( 妨害 ) (8)吾与点也( 赞成 )

请解释句中的通假字

(1)鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作(通“稀”,稀疏 )

(2)莫春者,春服既成( 通“暮”,晚 )

(3)唯求则非邦也与( 通“欤”,句末语气词 )

积累文言常识

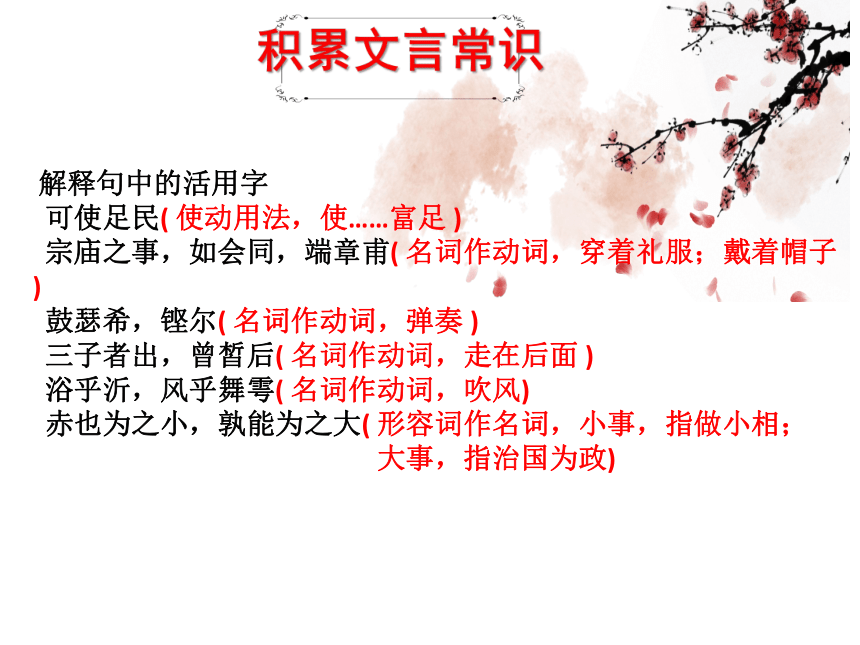

解释句中的活用字

可使足民( 使动用法,使……富足 )

宗庙之事,如会同,端章甫( 名词作动词,穿着礼服;戴着帽子 )

鼓瑟希,铿尔( 名词作动词,弹奏 )

三子者出,曾皙后( 名词作动词,走在后面 )

浴乎沂,风乎舞雩( 名词作动词,吹风)

赤也为之小,孰能为之大( 形容词作名词,小事,指做小相;

大事,指治国为政)

积累文言常识

解释下列词语的意义

①如

(1)如或知尔,则何以哉( 表假设,如果,假如 )

(2)如其礼乐,以俟君子( 至于 )

(3)宗庙之事,如会同( 或者 )

(4)坐须臾,沛公起如厕( 到……去 )

(5)浩浩乎如冯虚御风(像,如同)

(6)固不如也(及,比得上)

②方

(1)方六七十,如五六十(古代面积计算单位,纵横各一里叫“一方” ,

翻译为纵横)

(2)可使有勇,且知方也( 是非准则 )

(3)不以规矩,不能成方圆( 方形 )

(4)方欲行,转视积薪后,一狼洞其中( 正,正要 )

(5)方其破荆州,下江陵(在……时候,当 )

积累文言常识

③与

(1)夫子喟然叹曰:“吾与点也”( 赞成,赞许 )

(2)唯求则非邦也与( 通“欤”,句末语气词 )

(3)遂与外人隔绝( 和,跟 )

(4)与嬴而不助五国也( 结交,亲附 )

(5)陈涉少时,尝与人佣耕( 和 )

(6)往借,不与,归而形诸梦( 给,给予 )

(7)夫人之相与(交往)

④以

(1)以吾一日长乎尔( 因为 ) (2)毋吾以也(因为)

(3)则何以哉( 用,做 ) (4)为国以礼(介词, 用 )

积累文言常识

⑤因

(1)因之以饥馑( 接着,继 )

(2)高祖因之以成帝业( 依靠,凭借 )

(3)批大郤,导大窾,因其固然( 顺着 )

(4)因宾客至蔺相如门谢罪( 经由,通过 )

(5)惠文、武、昭襄蒙故业,因遗策(沿袭)

(6)因击沛公于坐( 趁机 )

(7)府吏闻此变,因求假暂归(于是,就)

积累文言常识

辨析下列文言句式

(1)毋吾以也( 宾语前置 )

(2)不吾知也( 宾语前置 )

(3)则何以哉( 宾语前置 )

(4)何伤乎( 宾语前置 )

(5)加之以师旅,因之以饥馑( 状语后置 )

(6)异乎三子者之撰( 状语后置 )

(7)浴乎沂,风乎舞雩( 状语后置 )

(8)可使有勇( 省略句 )

积累文言常识

重点句子翻译

①由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。

译:(如果)让我去治理,等到三年,就可以使人人勇敢善战,而且还懂得做人的道理。

②宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。

译:在宗庙祭祀的工作中,或者在同别国会盟中,我愿意穿着礼服,戴着礼帽,做一个小小的主持赞礼的人。

③为国以礼,其言不让,是故哂之。

译:治理国家要讲礼让,可是他说话一点也不谦让,所以我笑他。

赏析人物形象

赏析人物形象

子路:有抱负,坦诚,性格也比较鲁莽、轻率。侧重强国。

冉有:谦虚谨慎,说话很有分寸。侧重富民。

公西华:谦恭有礼,娴于辞令。侧重以礼治邦。

志向虽各有侧重,但都愿意在仕途上创一番事业。

赏析人物形象

【探究】提炼文中描写四弟子的语言、行为,总结各自的“志”

(即政治理想),并结合孔子的态度分析四弟子性格。

赏析人物形象

人 物

语 言

政治理想

行 为

孔子态度

性格

子路

使有勇,且知方

以勇治国

“率尔”

哂之

率直粗疏

冉有

小国可使足民

以富治国

?

叹之

敦厚谦逊

公西华

愿学而为小相

以礼治国

?

惜之?

谦和沉稳,墨守成规

曾皙

浴风咏于暮春

以美治国

舍瑟而作

与之

自由率性、从容洒脱、悠然自在

孔子对三人的评价

对子路:赞成他的治国志向,但认为他谈话的内容和态度不够 谦虚,这属于“其言不礼”。

对冉有:尽管态度很谦逊,但所谈也是国家大事,志趣可取。

对公西华:多才善辨,言谈谨慎,态度谦虚,尽管他甚是贬抑自己,但孔子是深知他的才干的, “赤也为之小,孰能为之大?”指出应实事求是,对自己作出正确的估价。

孔子对曾皙的评价

曾暂所描绘和向往的则是一幅太平盛世的和乐景象图,一幅老少同乐的春游图:天下太平,人民生活美好,人与自然和谐。曾皙追求的是宁静高雅的生活。

他所描绘的美好的春游图景,正是儒家所向往的“礼治”社会的景象,是“礼治”的最高境界,集中而形象地体现了儒家的政治理想,因此孔子非常感慨和赞同。

讨论儒家思想

本文记述了孔子和他的四位弟子的一次闲谈,四个弟子各自阐述自己的志向,孔子加以点评,具体生动的表现了他们的思想、志向和不同性格,突出地显示了儒家礼乐治国的共同理想。

讨论儒家思想

【探究】从孔子态度和治国思想分析其评判学生的标准,思考孔子为什么要“与点”呢?

明确:孔子政治上主张“礼治”,即以礼治理国家。他主张“入仕”,要求读书人能够“修身、齐家、治国、平天下”。

四个学生,可以说有四种理想,都和治国有关。子路以勇治国,冉有以富治国,公西华以礼治国,曾皙以美治国。

讨论儒家思想

针对子路,孔子“哂之”。理由是“为国以礼,其言不让”。

针对冉有,孔子当时不语,后“叹之”。理由是“既然是治理国家,礼乐教化之事,怎能非要等到君子去做呢”。

针对公西华,孔子“惜之”。理由是“愿为小相”,“赤也为之小,孰能为之大?”孔子认为公西华通晓礼乐,可以大用。

针对曾点,孔子“与之”。曾皙言志与他人不同,他没有直接用理性的语言述说自己的志向,而是以形象的语言勾勒出一幅太平盛世的和乐景象。展示的是一幅暮春郊游图:在春天水旱时,率领人们行祈雨礼,以求得丰年。在这充满诗意的理想蓝图中,人们潇洒自得,乐趣天然。这正符合儒家礼治的精神,又符合孔子晚年的心态。孔子主张以礼治理国家。只有曾皙真正了解老师的意图,结合“国情”,既陈述了自己的具体治国措施,又灵活地将老师的“礼治”思想体现出来,因此博得孔子的赞赏。孔子赞叹之时,也表达了自己对这种理想境界的向往。

孔子的思想观点

孔子的政治思想的核心是“仁”,提倡“仁者爱人”,“忠恕”之道;强调“克已复礼”; “非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

主张维护等级制度的正名思想:主张 “名不正则言不顺,言不顺则事不成,事不成则礼不兴,礼乐不兴则刑罚不中,刑罚不中则民无所措手足。”

”

齐桓晋文之事

知人论世

孟子 ,名轲,字子舆,邹国(今山东邹城东南)人。战国时期哲学家、思想家、政治家、教育家,是孔子之后、荀子之前的儒家学派的代表人物,与孔子并称“孔孟”。

孟子宣扬“仁政”,最早提出“民贵君轻”思想,被韩愈列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,元朝追封为“亚圣”。

作者简介

知人论世

课题解读

齐桓,即齐桓公,春秋时齐国国君。

晋文,即晋文公,春秋时晋国国君。

他们两人都是春秋时称霸的诸侯,与秦穆公、宋襄公、楚庄王合称“春秋五霸”。

知人论世

齐桓公简介

齐桓公,姜姓,吕氏 ,名小白。姜姓齐国第十六位国君(公元前),春秋五霸之首,姜太公吕尚的第十二代孙。早年在鲍叔牙保护下,逃到莒国避难。在齐襄公和公孙无知相继死去后,抢先回国,夺取君位。 任内励精图治,起用管仲为相,推行改革,实行军政合一、兵民合一的制度,促使齐国逐渐强盛。成为第一个中原霸主。

知人论世

晋文公简介

晋文公,姬姓晋氏,名重耳,是中国春秋时期晋国的第二十二任君主,晋文公文治武功卓著,是春秋五霸中第二位霸主,也是上古五霸之一,与齐桓公并称“齐桓晋文”。公元前632年,在城濮之战以少胜多,大败楚军,并召集齐、宋等国于践土会盟, 成为春秋五霸中第二位霸主,开创了晋国长达百年的霸业。

知人论世

著作简介

《孟子》是儒家的经典著作,被南宋朱熹列为“四书”(另外三本为《大学》《中庸》《论语》)。

《汉书·艺文志》著录《孟子》十一篇,现存七篇十四卷。总字数三万五千余字,260章。相传另有《孟子外书》四篇,已佚(今本《孟子外书》系明姚士粦伪作)。书中记载有孟子及其弟子的政治、教育、哲学、伦理等思想观点和政治活动。古代考试主要考《四书》与《五经》。

知人论世

著作简介

《齐桓晋文之事》是《孟子》的名篇之一,也是古代论辩文中的杰作,代表着当时逻辑文的最高水平。当时,齐宣王想仿效齐桓公、晋文公谋图霸业、统一天下,并以此询问孟子。于是孟子围绕行王政、弃霸业的主题与齐宣王展开了一场论辩。那么,在论辩中孟子是怎样运用辩论技巧说服齐宣王放弃霸图,实行王政,取得论辩胜利的呢?

知人论世

故事背景

孟子继承了孔子的哲学、政治思想,并有所发展。他主张人性本善,认为凡人都可以为尧舜,每个国君都可以成为圣王。他宣传仁政,抨击暴政,提出了一整套比较完整的儒家政治思想。

《齐桓晋文之事》是孟子晚年第二次到齐国和齐宣王的一次谈话记录。它较为系统地阐明了孟子行仁政而王天下的政治主张,充分表现出孟子文章的曲折尽情、气盛言和的特色,洋溢着一种波澜壮阔的气势美。

知人论世

积累文言常识

1、无以,则王乎:以,通“已”,停止??

2、然则废衅钟与(本文有多处):与,通“欤”,语气词,表疑问

3、王说:说,通“悦”,高兴??

4、为长者折枝:枝,通“肢”,肢体(一说,折枝,就是折树枝)

5、刑于寡妻:刑,通“型”,作榜样?

6、然则王之所大欲,可知已:已,通“矣”,语气词,相当于“了”

字词学习——通假字

7、盖亦反其本矣:盖,通“盍”,何不;反,通“返”,回、归

8、行旅皆欲出于王之涂:涂,通“途”,?道路?

9、其君者皆欲赴愬于王:愬,通“诉”,?控诉、控告??

10、是罔民也:罔,通“网”,张开罗网捕捉,引申为陷害??

11、颁白者不负戴于道路矣:颁,通“斑”,头发花白,常比喻老人

12、放辟邪侈,无不为已:已。通“矣”,表确定语气

字词学习——通假字

1、吾何爱一牛:爱,吝啬??

2、老吾老,以及人之老:以及,用来推及到?

3、至于兄弟:至于,推广到?

4、不推恩无以保妻子:妻子,妻子和儿女?

5、莅中国而抚四夷也:中国,指中原一带??

6、然后从而刑之:从而,接着就

字词学习——古今异义

字词学习——词类活用

1、齐桓、晋文之事可得闻乎:闻,使动,使??听到?

2、无以,则王乎(本文有多处):王,名词作动词,行王道,成就王业,取得天下?

3、王无异于百姓之以王为爱也:异,意动,对......感到奇怪

4、是以君子远庖厨也:远,形容词作动词,远离

5、明足以察秋毫之末:明,形容词作名词,视力??

6、老①吾老②,以及人之老②:老①,形容词作动词,尊敬,爱护;老②,形容词作名词,老人?

7、幼①吾幼②,以及人之幼②:幼①,形容词作动词,爱护;幼②,形容词作名词,幼儿,孩童??

8、刑于寡妻:刑(通“型”),名词作动词,作榜样?

9、为肥甘不足于口与:肥甘,形容词作名词,肥美的食物

10、轻暖不足于体与:轻暖,形容词作名词,轻暖的衣服

11、危士臣:危:使动,使……受到危害

12、朝秦楚:朝,使动,使……来朝见??

字词学习——词类活用

13、然则小固不可以敌大:小,形容词作名词,小的国家;大,形容词作名词大的国家??

14、寡固不可以敌众:寡,形容词作名词,人口稀少的国家;众,形容词作名词,人口众多的国家??

15、弱固不可以敌强:弱,形容词作名词,弱小的国家;强,形容词作名词,强大的国家??

16、然后从而刑之:刑,名词作动词,处罚??

17、是罔民也:罔(通“网”),名词作动词,张开罗网捕捉,引申为陷害

18、树之以桑:树,名词作动词,种?

19、谨庠序之教:形容词作动词,谨慎从事,重视

字词学习——词类活用

1、是乃仁术也

2、夫子之谓也

3、是诚不能也

4、是折枝之类也

5、是罔民也??判断句??

6、百姓之不见保:见,表示被动

特殊句式——判断句

1、有牵牛而过(于)堂下者

2、将以(之)衅钟??

3、将以(之)求吾所大欲也

4、及(其)陷于罪?

5、必使(之)仰足以事父母

特殊句式——省略句

特殊句式——宾语前置句

1、臣未之闻也:否定句中代词宾语前置,即“臣未闻之也”,之,代词

2、莫之能御也:否定句中代词宾语前置,即“莫能御之也”,之,代词

3、何由知吾可也:疑问句中代词宾语前置,即“由何知吾可也”??

4、牛何之:疑问句中代词宾语前置,,即“牛之何”,此处之是动词,去、往

5、然则一羽之不举:否定句中代词宾语前置,即“不举一羽”,之,起提宾作用

6、夫子之谓也:即“谓夫子也”,之,起提宾作用?

7、舆薪之不见:否定句中代词宾语前置,即“不见舆薪”,之,起提宾作用

8、何以异:疑问句中代词宾语前置,即“以何异”?

9、未之有也:否定句中代词宾语前置,即“未有也”,之,起提宾作用

特殊句式——宾语前置句

1、王坐于堂上:即“王于堂上坐”

2、构怨于诸侯:即“于诸侯构怨”?

3、使天下仕者皆欲立于王之朝:即“皆欲于王之朝立”

4、我非爱其财,而易之以羊也:即“而以羊易之”

5、树之以桑:即“以桑树之”

特殊句式——状语后置句

道

(1)仲尼之徒无道桓文之事者(谈论)??

(2)唯恐道途显晦,不相通达,致负诚托,又乖恳愿(道路)

(3)师道之不传也久矣(风尚)

(4)道芷阳间行(取道)??

(5)彼与彼年相若也,道相似也(道理)

一词多义

之

(1)齐桓晋文之事可得闻乎(的)

(2)牛何之(去、往)??

(3)臣闻之胡龁曰(助词,无意义)

舍

(1)shè舍南舍北皆春水(房屋)??

(2)shě舍之!吾不忍其觳觫(释放)

(3)shě逝者如斯乎,不舍昼夜(停止)?

(4)shè唐浮图慧褒始舍于其址(居住)

(5)shě锲而不舍,金石可镂(舍弃,放弃)

一词多义

诚

(1)诚有百姓者(的确)

(2)是诚何心也(真的)??

(3)帝感其诚,命夸娥氏二子负二山(真诚)??

(4)楚诚能绝齐,秦愿献商于之地六百里(果真,如果 )

赏析人物形象

1、齐宣王首先发招,他询问的齐桓晋文之事,孟子是否真的没听说过?孟子为何不接招?

齐宣王问的是霸道,是靠武力、刑法、权势进行统治,而孟子要宣扬的是王道,主张仁义治天下,回答则与自己主张相违,于是孟子使出第一招:避实就虚。孟子说:“如果非要谈,那么还是说说王道吧。”此言一出,可能带来两个结果:一是齐王不感兴趣,谈话结束;二是齐王勉强听闻,但是兴趣不浓。你想故事会怎样发展下去?

既然故事要发展,齐王当然要继续听下去,只是注意――齐王兴趣不浓。那么孟子要达到说服的目的,该怎么办呢?当务之急是引起齐王兴趣。于是,孟子使出第二招:欲擒故纵,引人入彀。

赏析人物形象

2、本来齐宣王是心不在焉,随口问“怎样的道德修养才可以行王道”,但是后来却逐渐感兴趣,问“像我这样的寡德之人,可以安抚人民吗”。孟子是用什么来吸引齐宣王的?

“莫之能御”暗合了齐宣王称霸之大欲,正所谓“欲擒故纵”齐宣王就感兴趣了,主动问道:“何由知吾可也?”(凭什么知道我可以?宾语前置)这就中了孟子的计了。

赏析人物形象

赏析人物形象

3、齐宣王“以羊易牛”一事,他本人怎么看?百姓怎么看?孟子怎么看? 为什么孟子要为齐宣王找借口?

这一擒一纵,使齐宣王再也不能心不在焉了。齐宣王如果没有前一次受窘的“笑”,就不会有后边的“说(悦)”。孟子欲擒故纵,收到了预期的效果,使齐宣王“心有戚戚”,问道:“此心所以合于王者,何也?”至此,孟子又获一胜,将对话纳入了自己的轨道。这招叫做“声东击西”。

当然,这也仅仅是建立起对话的基础,真的要使想立霸业、已行霸道的齐宣王接受自己的“王道”主张,并非易事。

赏析人物形象

4、王问的是不忍之心与王道的关系,孟子的答案似乎是答非所问,他为什么要告诉齐宣王不为与不能的区别呢?

因为不忍之心的作用在于推行仁政,齐宣王虽然对王道开始感兴趣,但是对于行仁政实际是有畏难心理的,孟子首先让他意识到自己可以做到,打消他的顾虑,为他具体阐述仁政措施做好准备。

赏析人物形象

5、如何理解“王道”和“霸道”?

这是先秦时代一对相对的概念。

“王道”是儒家提出的以仁义治天下的政治主张;

“霸道”指君主凭借武力、刑法、权势等进行统治。

孟子所处的时代是沿着霸道的方向前进的,凡是行法家主张,讲求耕战,富国强兵,便取得胜利。司马迁《史记孟子葡卿列传》说:“当世之时,秦用商君,富国强兵。楚、魏用吴起,战胜弱敌。齐宣王用孙子、田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合纵连横,以攻伐为贤;而孟轼乃述唐虞三代之德,是以所如者不合。”

赏析人物形象

6、文中是如何体现孟子的语言魅力的?

(1)、迂回曲折,层层深入,跌宕起伏。孟子先从侧面、远处、外围入手,逐渐引向主旨,形成了迂回曲折、波澜起伏的论辩风格。本文意在宣扬王道,却不直言王道,而以齐宣王问齐桓晋文之事发端。这个开头既避免了平铺直叙,使文章产生了顿挫之感,又使文章形成驳辩的局面,引出孟子的一段立场鲜明的谈话。

文 本 解 析

6、文中是如何体现孟子的语言魅力的?

(2)、气势浩然,逻辑严谨。本文铺张扬厉,纵横恣肆,各段之间又联系紧密,一气呵成。孟子散文的气势源于他坚毅的人格,他对自己的主张,坚定不移的信念和广博的学问,气盛则言宜,所以谈起话来理直气壮,刚柔相济,词锋犀利。但本文不仅波澜起伏,气势磅礴,而且逻辑上十分严密,一环扣一环,表面上散漫无纪,实则始终围绕“保民而王”这一中心论点,层次清晰地步步深入

6、文中是如何体现孟子的语言魅力的?

(3)、取譬设喻。孟子散文长于譬喻,本篇也是如此。如,“力足以举百钧,而不足以举一羽”“明足以察秋毫之末,而不见舆薪”“挟太山以超北海”“为长者折枝”“缘木求鱼”“邹人与楚人战”等等,非常生动而又言简意赅地说明了道理。孟子这些比喻,并非实际存在的事物,而是凭空造说,带有寓言性和夸张性,却并不给人虚假之感,而是更显道理之真,情事之实。

讨论儒家思想

文中孟子是如何一步一步的说服齐宣王实行王道的?

第一步:主要说齐宣王未实行王道,不是不能,而是不为。

第二步:提出并明确话题,以问“霸道”开始,转入说“王道”。

第三步:提出“保民而王”的中心论点,肯定齐宣王能够保民而王,

利用“以羊易牛”的事例加以阐发。

第四步:剖析齐宣王的仁心未及于民,未成王道,不是“不能”,而

是“不为”。

第五步:从反面论述“霸道”的危害,敦促齐宣王彻底改弦易辙,放

弃霸道,实行王道。

第六步:阐述施行王道的具体措施。

本文的中心思想是什么?

答:对王道思想的理解是本文一个重要的立足点。用文中的话来说,王道就是“保民而王”,其对立面是靠武力称王的“霸道””。

王道的出发点是仁心,王道的根本在让民众拥有一定的财产。百姓的物质生活有了保障以后,才能遵行礼义法度,社会才会安定,国家才会富强,国家富强之后自然能够在国际关系中获得主导地位。这一思想在各诸侯国以武力争夺天下的时代,显得有些不切实际,因而未被统治者采纳。“五亩之宅”至“黎民不饥不寒”一段中,作者构建了一个和谐富足的理想社会,同时也为历代励精图治的君王树立了一个绝好的典范。

王问的是不忍之心与王道的关系,孟子的答案似乎是答非所问,他为什么要告诉齐宣王不为与不能的区别呢?

答:因为不忍之心的作用在于推行仁政,齐宣王虽然对王道开始感兴趣,但是对于行仁政实际是有畏难心理的,孟子首先让他意识到自己可以做到,打消他的顾虑,为他具体阐述仁政措施做好准备。

本文是《孟子》的名篇之一,阐述了孟子的仁政思想和王道主张。文章欲擒故纵,层层深入,反复诘难,句式不断变化,如滔滔江河一气呵成,表现出孟子文章逻辑缜密、气势磅礴的论辩特色,代表着当时逻辑文的最高水平。文章烛照千古的思想光辉和精彩绝伦的论证过程,是本文广受赞誉的主要原因。

文章主旨

孟子儒家思想

对王道思想的理解是本文一个重要的立足点。用文中的话来说,王道就是“保民而王”,其对立面是靠武力称王的“霸道””。王道的出发点是仁心,王道的根本在让民众拥有一定的财产。百姓的物质生活有了保障以后,才能遵行礼义法度,社会才会安定,国家才会富强,国家富强之后自然能够在国际关系中获得主导地位。这一思想在各诸侯国以武力争夺天下的时代,显得有些不切实际,因而未被统治者采纳。“五亩之宅”至“黎民不饥不寒”一段中,作者构建了一个和谐富足的理想社会,同时也为历代励精图治的君王树立了一个绝好的典范。

孟子儒家思想

开篇齐宣王以齐桓公、晋文公之事相问,实际上反映出他想要靠武力称霸的想法。孟子借圣人未曾谈过这个话题为理由,并未正面回答齐宣王的问题,顺势将话题转引到王道上来。首先,孟子提起齐宣王用羊代替牛来祭祀的往事,让齐宣王对自己充满信心,相信他心中的仁心可以安民而称王。紧接着,孟子提出宣王能够施恩于禽兽却不及百姓,得出不是不能够,而是不愿意去做的结论。然后循循善诱,将齐宣王的关注点逐步引向如何“保民而王”上来。此时孟子再抛出“制民之产”的具体措施,可谓水到渠成,事半功倍。

文章中,随着齐宣王发出的不同问题,他的关注点不断地变化,孟子紧紧抓住了齐宣王的心理,因势利导,层层推进,运用多种论辩技巧,破立结合,娓娓道来,最终成功说服了齐宣王,充分展示了他善辩能言的才能。《孟子》一书也具有宗旨宏远,逻辑清晰,气势磅礴,论辩技巧娴熟的特点。这不仅使孟子在当时享有雄辩家的盛誉,而其对后世政论史、文学史的发展都产生了深远的影响。

课文总结

攻其要害:在于对方的交锋中要及时发现对方问题,集中力量进行攻击。擒贼先擒王,打蛇打七寸。

攻其不备:及时抓住辩论过程中对方出现的破绽,发起突然袭击。

诱敌深入:在辩论中对方长驱直入时,处于守势的一方以静制动、设置圈套,使之在不知不觉中陷入自相矛盾的困境。

知 识 锦 囊

知 识 锦 囊

欲擒故纵:先假定认可对方的论点,迎合对方心理以缩短心理距离,再出其不意地进行反击。

避实就虚:暂时回避难以直接回答的实质问题,抓住对方之“虚”,选择其薄弱环节连连进攻。

反唇相讥:不动声色地反过来责问或讥讽对方,常常可以收到四两拨千斤的效果。

设喻类比:采用比喻论证或类比论证的方式反驳对方观点,形象生动,言简意赅。

演绎归谬:假设对方的观点是正确的,然后通过演绎推理或类比推理的方法加以引申,得出荒谬结论,正所谓 “以其人之道还治其人之身”“以子之矛攻子之盾”。

谢

谢

齐桓晋文之事

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

梳理要点

知人论世

积累文言常识

赏析人物形象

讨论儒家思想

知人论世

一九九八年一月全世界诺贝尔获得者集会巴黎时曾宣言:如果人类想要在二十一世纪继续生存下去,必须回头到两千五百年前,去吸取中国孔子的智慧。

那孔子的智慧到底有哪些呢,今天我们就走近孔子的世界。

知人论世

孔子

孔子,名丘,字仲尼,生于春秋时期鲁国陬邑(今山东省曲阜市)。中国著名的思想家、教育家、政治家,与弟子周游列国十四年,晚年修订六经,即《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。被联合国教科文组织评为“世界十大文化名人”之首。

人物简介

语

《论语》,是孔子弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录文集,成书于战国前期。全书共二十篇四百九十二章,以语录体为主,叙事体为辅,较为集中地体现了孔子及儒家学派的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。

论

著作简介

知人论世

人物简介

路

子

仲由字子路,又字季路,鲁国卞人。“孔门十哲”之一、“二十四孝”之一,“孔门七十二贤”之一,受儒家祭祀。

仲由性情刚直,好勇尚武,曾陵暴过孔子,孔子对他启发诱导,设礼以教,子路接受孔子的劝导,请为弟子,跟随孔子周游列国,做孔子的侍卫。后做卫国大夫孔悝的蒲邑宰,以政事见称,为人伉直,好勇力,任内开挖沟渠,救穷济贫,政绩突出,辖域大治。

知人论世

人物简介

皙

曾

曾点,字皙,又称曾晳、曾晰、曾蒧 ,中国春秋时期鲁国南武城,曾参之父,孔子弟子,孔门七十二贤之一,是孔子三十多岁第一批授徒时收的弟子。与其子曾参同师孔子,曾自言其志,孔子颇叹赏。崇拜孔子,父子同师孔子,学习儒家学说,并付诸实践,但未与孔子周游列国。他痛恨当世礼教不行,立志改变现状,孔子认为他是有进取心的狂放之士。

知人论世

人物简介

西

公

华

公西赤,字子华,又称公西华,今河南省濮阳市濮阳县人,东周时期鲁国学者、孔子弟子,孔门七十二贤之一。唐玄宗尊之为“邵伯”,宋真宗加封为“巨野侯”。明嘉靖九年改称“先贤公西子”。

公西赤有非常优秀的外交才能。孟武伯曾经向孔子问起公西赤,孔子回答说:“赤也,束带立于朝,可与宾客言也。不知其仁也。”

知人论世

积累文言常识

积累文言常识

请给下列重点词释义

(1)不吾知也( 了解 ) (2)加之以师旅( 加到…… 上 )

(3)比及三年( 等到 ) (4)夫子哂之( 笑 )

(5)以俟君子( 等待 ) (6)异乎三子者之撰( 才能 )

(7)何伤乎( 妨害 ) (8)吾与点也( 赞成 )

请解释句中的通假字

(1)鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作(通“稀”,稀疏 )

(2)莫春者,春服既成( 通“暮”,晚 )

(3)唯求则非邦也与( 通“欤”,句末语气词 )

积累文言常识

解释句中的活用字

可使足民( 使动用法,使……富足 )

宗庙之事,如会同,端章甫( 名词作动词,穿着礼服;戴着帽子 )

鼓瑟希,铿尔( 名词作动词,弹奏 )

三子者出,曾皙后( 名词作动词,走在后面 )

浴乎沂,风乎舞雩( 名词作动词,吹风)

赤也为之小,孰能为之大( 形容词作名词,小事,指做小相;

大事,指治国为政)

积累文言常识

解释下列词语的意义

①如

(1)如或知尔,则何以哉( 表假设,如果,假如 )

(2)如其礼乐,以俟君子( 至于 )

(3)宗庙之事,如会同( 或者 )

(4)坐须臾,沛公起如厕( 到……去 )

(5)浩浩乎如冯虚御风(像,如同)

(6)固不如也(及,比得上)

②方

(1)方六七十,如五六十(古代面积计算单位,纵横各一里叫“一方” ,

翻译为纵横)

(2)可使有勇,且知方也( 是非准则 )

(3)不以规矩,不能成方圆( 方形 )

(4)方欲行,转视积薪后,一狼洞其中( 正,正要 )

(5)方其破荆州,下江陵(在……时候,当 )

积累文言常识

③与

(1)夫子喟然叹曰:“吾与点也”( 赞成,赞许 )

(2)唯求则非邦也与( 通“欤”,句末语气词 )

(3)遂与外人隔绝( 和,跟 )

(4)与嬴而不助五国也( 结交,亲附 )

(5)陈涉少时,尝与人佣耕( 和 )

(6)往借,不与,归而形诸梦( 给,给予 )

(7)夫人之相与(交往)

④以

(1)以吾一日长乎尔( 因为 ) (2)毋吾以也(因为)

(3)则何以哉( 用,做 ) (4)为国以礼(介词, 用 )

积累文言常识

⑤因

(1)因之以饥馑( 接着,继 )

(2)高祖因之以成帝业( 依靠,凭借 )

(3)批大郤,导大窾,因其固然( 顺着 )

(4)因宾客至蔺相如门谢罪( 经由,通过 )

(5)惠文、武、昭襄蒙故业,因遗策(沿袭)

(6)因击沛公于坐( 趁机 )

(7)府吏闻此变,因求假暂归(于是,就)

积累文言常识

辨析下列文言句式

(1)毋吾以也( 宾语前置 )

(2)不吾知也( 宾语前置 )

(3)则何以哉( 宾语前置 )

(4)何伤乎( 宾语前置 )

(5)加之以师旅,因之以饥馑( 状语后置 )

(6)异乎三子者之撰( 状语后置 )

(7)浴乎沂,风乎舞雩( 状语后置 )

(8)可使有勇( 省略句 )

积累文言常识

重点句子翻译

①由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。

译:(如果)让我去治理,等到三年,就可以使人人勇敢善战,而且还懂得做人的道理。

②宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。

译:在宗庙祭祀的工作中,或者在同别国会盟中,我愿意穿着礼服,戴着礼帽,做一个小小的主持赞礼的人。

③为国以礼,其言不让,是故哂之。

译:治理国家要讲礼让,可是他说话一点也不谦让,所以我笑他。

赏析人物形象

赏析人物形象

子路:有抱负,坦诚,性格也比较鲁莽、轻率。侧重强国。

冉有:谦虚谨慎,说话很有分寸。侧重富民。

公西华:谦恭有礼,娴于辞令。侧重以礼治邦。

志向虽各有侧重,但都愿意在仕途上创一番事业。

赏析人物形象

【探究】提炼文中描写四弟子的语言、行为,总结各自的“志”

(即政治理想),并结合孔子的态度分析四弟子性格。

赏析人物形象

人 物

语 言

政治理想

行 为

孔子态度

性格

子路

使有勇,且知方

以勇治国

“率尔”

哂之

率直粗疏

冉有

小国可使足民

以富治国

?

叹之

敦厚谦逊

公西华

愿学而为小相

以礼治国

?

惜之?

谦和沉稳,墨守成规

曾皙

浴风咏于暮春

以美治国

舍瑟而作

与之

自由率性、从容洒脱、悠然自在

孔子对三人的评价

对子路:赞成他的治国志向,但认为他谈话的内容和态度不够 谦虚,这属于“其言不礼”。

对冉有:尽管态度很谦逊,但所谈也是国家大事,志趣可取。

对公西华:多才善辨,言谈谨慎,态度谦虚,尽管他甚是贬抑自己,但孔子是深知他的才干的, “赤也为之小,孰能为之大?”指出应实事求是,对自己作出正确的估价。

孔子对曾皙的评价

曾暂所描绘和向往的则是一幅太平盛世的和乐景象图,一幅老少同乐的春游图:天下太平,人民生活美好,人与自然和谐。曾皙追求的是宁静高雅的生活。

他所描绘的美好的春游图景,正是儒家所向往的“礼治”社会的景象,是“礼治”的最高境界,集中而形象地体现了儒家的政治理想,因此孔子非常感慨和赞同。

讨论儒家思想

本文记述了孔子和他的四位弟子的一次闲谈,四个弟子各自阐述自己的志向,孔子加以点评,具体生动的表现了他们的思想、志向和不同性格,突出地显示了儒家礼乐治国的共同理想。

讨论儒家思想

【探究】从孔子态度和治国思想分析其评判学生的标准,思考孔子为什么要“与点”呢?

明确:孔子政治上主张“礼治”,即以礼治理国家。他主张“入仕”,要求读书人能够“修身、齐家、治国、平天下”。

四个学生,可以说有四种理想,都和治国有关。子路以勇治国,冉有以富治国,公西华以礼治国,曾皙以美治国。

讨论儒家思想

针对子路,孔子“哂之”。理由是“为国以礼,其言不让”。

针对冉有,孔子当时不语,后“叹之”。理由是“既然是治理国家,礼乐教化之事,怎能非要等到君子去做呢”。

针对公西华,孔子“惜之”。理由是“愿为小相”,“赤也为之小,孰能为之大?”孔子认为公西华通晓礼乐,可以大用。

针对曾点,孔子“与之”。曾皙言志与他人不同,他没有直接用理性的语言述说自己的志向,而是以形象的语言勾勒出一幅太平盛世的和乐景象。展示的是一幅暮春郊游图:在春天水旱时,率领人们行祈雨礼,以求得丰年。在这充满诗意的理想蓝图中,人们潇洒自得,乐趣天然。这正符合儒家礼治的精神,又符合孔子晚年的心态。孔子主张以礼治理国家。只有曾皙真正了解老师的意图,结合“国情”,既陈述了自己的具体治国措施,又灵活地将老师的“礼治”思想体现出来,因此博得孔子的赞赏。孔子赞叹之时,也表达了自己对这种理想境界的向往。

孔子的思想观点

孔子的政治思想的核心是“仁”,提倡“仁者爱人”,“忠恕”之道;强调“克已复礼”; “非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

主张维护等级制度的正名思想:主张 “名不正则言不顺,言不顺则事不成,事不成则礼不兴,礼乐不兴则刑罚不中,刑罚不中则民无所措手足。”

”

齐桓晋文之事

知人论世

孟子 ,名轲,字子舆,邹国(今山东邹城东南)人。战国时期哲学家、思想家、政治家、教育家,是孔子之后、荀子之前的儒家学派的代表人物,与孔子并称“孔孟”。

孟子宣扬“仁政”,最早提出“民贵君轻”思想,被韩愈列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,元朝追封为“亚圣”。

作者简介

知人论世

课题解读

齐桓,即齐桓公,春秋时齐国国君。

晋文,即晋文公,春秋时晋国国君。

他们两人都是春秋时称霸的诸侯,与秦穆公、宋襄公、楚庄王合称“春秋五霸”。

知人论世

齐桓公简介

齐桓公,姜姓,吕氏 ,名小白。姜姓齐国第十六位国君(公元前),春秋五霸之首,姜太公吕尚的第十二代孙。早年在鲍叔牙保护下,逃到莒国避难。在齐襄公和公孙无知相继死去后,抢先回国,夺取君位。 任内励精图治,起用管仲为相,推行改革,实行军政合一、兵民合一的制度,促使齐国逐渐强盛。成为第一个中原霸主。

知人论世

晋文公简介

晋文公,姬姓晋氏,名重耳,是中国春秋时期晋国的第二十二任君主,晋文公文治武功卓著,是春秋五霸中第二位霸主,也是上古五霸之一,与齐桓公并称“齐桓晋文”。公元前632年,在城濮之战以少胜多,大败楚军,并召集齐、宋等国于践土会盟, 成为春秋五霸中第二位霸主,开创了晋国长达百年的霸业。

知人论世

著作简介

《孟子》是儒家的经典著作,被南宋朱熹列为“四书”(另外三本为《大学》《中庸》《论语》)。

《汉书·艺文志》著录《孟子》十一篇,现存七篇十四卷。总字数三万五千余字,260章。相传另有《孟子外书》四篇,已佚(今本《孟子外书》系明姚士粦伪作)。书中记载有孟子及其弟子的政治、教育、哲学、伦理等思想观点和政治活动。古代考试主要考《四书》与《五经》。

知人论世

著作简介

《齐桓晋文之事》是《孟子》的名篇之一,也是古代论辩文中的杰作,代表着当时逻辑文的最高水平。当时,齐宣王想仿效齐桓公、晋文公谋图霸业、统一天下,并以此询问孟子。于是孟子围绕行王政、弃霸业的主题与齐宣王展开了一场论辩。那么,在论辩中孟子是怎样运用辩论技巧说服齐宣王放弃霸图,实行王政,取得论辩胜利的呢?

知人论世

故事背景

孟子继承了孔子的哲学、政治思想,并有所发展。他主张人性本善,认为凡人都可以为尧舜,每个国君都可以成为圣王。他宣传仁政,抨击暴政,提出了一整套比较完整的儒家政治思想。

《齐桓晋文之事》是孟子晚年第二次到齐国和齐宣王的一次谈话记录。它较为系统地阐明了孟子行仁政而王天下的政治主张,充分表现出孟子文章的曲折尽情、气盛言和的特色,洋溢着一种波澜壮阔的气势美。

知人论世

积累文言常识

1、无以,则王乎:以,通“已”,停止??

2、然则废衅钟与(本文有多处):与,通“欤”,语气词,表疑问

3、王说:说,通“悦”,高兴??

4、为长者折枝:枝,通“肢”,肢体(一说,折枝,就是折树枝)

5、刑于寡妻:刑,通“型”,作榜样?

6、然则王之所大欲,可知已:已,通“矣”,语气词,相当于“了”

字词学习——通假字

7、盖亦反其本矣:盖,通“盍”,何不;反,通“返”,回、归

8、行旅皆欲出于王之涂:涂,通“途”,?道路?

9、其君者皆欲赴愬于王:愬,通“诉”,?控诉、控告??

10、是罔民也:罔,通“网”,张开罗网捕捉,引申为陷害??

11、颁白者不负戴于道路矣:颁,通“斑”,头发花白,常比喻老人

12、放辟邪侈,无不为已:已。通“矣”,表确定语气

字词学习——通假字

1、吾何爱一牛:爱,吝啬??

2、老吾老,以及人之老:以及,用来推及到?

3、至于兄弟:至于,推广到?

4、不推恩无以保妻子:妻子,妻子和儿女?

5、莅中国而抚四夷也:中国,指中原一带??

6、然后从而刑之:从而,接着就

字词学习——古今异义

字词学习——词类活用

1、齐桓、晋文之事可得闻乎:闻,使动,使??听到?

2、无以,则王乎(本文有多处):王,名词作动词,行王道,成就王业,取得天下?

3、王无异于百姓之以王为爱也:异,意动,对......感到奇怪

4、是以君子远庖厨也:远,形容词作动词,远离

5、明足以察秋毫之末:明,形容词作名词,视力??

6、老①吾老②,以及人之老②:老①,形容词作动词,尊敬,爱护;老②,形容词作名词,老人?

7、幼①吾幼②,以及人之幼②:幼①,形容词作动词,爱护;幼②,形容词作名词,幼儿,孩童??

8、刑于寡妻:刑(通“型”),名词作动词,作榜样?

9、为肥甘不足于口与:肥甘,形容词作名词,肥美的食物

10、轻暖不足于体与:轻暖,形容词作名词,轻暖的衣服

11、危士臣:危:使动,使……受到危害

12、朝秦楚:朝,使动,使……来朝见??

字词学习——词类活用

13、然则小固不可以敌大:小,形容词作名词,小的国家;大,形容词作名词大的国家??

14、寡固不可以敌众:寡,形容词作名词,人口稀少的国家;众,形容词作名词,人口众多的国家??

15、弱固不可以敌强:弱,形容词作名词,弱小的国家;强,形容词作名词,强大的国家??

16、然后从而刑之:刑,名词作动词,处罚??

17、是罔民也:罔(通“网”),名词作动词,张开罗网捕捉,引申为陷害

18、树之以桑:树,名词作动词,种?

19、谨庠序之教:形容词作动词,谨慎从事,重视

字词学习——词类活用

1、是乃仁术也

2、夫子之谓也

3、是诚不能也

4、是折枝之类也

5、是罔民也??判断句??

6、百姓之不见保:见,表示被动

特殊句式——判断句

1、有牵牛而过(于)堂下者

2、将以(之)衅钟??

3、将以(之)求吾所大欲也

4、及(其)陷于罪?

5、必使(之)仰足以事父母

特殊句式——省略句

特殊句式——宾语前置句

1、臣未之闻也:否定句中代词宾语前置,即“臣未闻之也”,之,代词

2、莫之能御也:否定句中代词宾语前置,即“莫能御之也”,之,代词

3、何由知吾可也:疑问句中代词宾语前置,即“由何知吾可也”??

4、牛何之:疑问句中代词宾语前置,,即“牛之何”,此处之是动词,去、往

5、然则一羽之不举:否定句中代词宾语前置,即“不举一羽”,之,起提宾作用

6、夫子之谓也:即“谓夫子也”,之,起提宾作用?

7、舆薪之不见:否定句中代词宾语前置,即“不见舆薪”,之,起提宾作用

8、何以异:疑问句中代词宾语前置,即“以何异”?

9、未之有也:否定句中代词宾语前置,即“未有也”,之,起提宾作用

特殊句式——宾语前置句

1、王坐于堂上:即“王于堂上坐”

2、构怨于诸侯:即“于诸侯构怨”?

3、使天下仕者皆欲立于王之朝:即“皆欲于王之朝立”

4、我非爱其财,而易之以羊也:即“而以羊易之”

5、树之以桑:即“以桑树之”

特殊句式——状语后置句

道

(1)仲尼之徒无道桓文之事者(谈论)??

(2)唯恐道途显晦,不相通达,致负诚托,又乖恳愿(道路)

(3)师道之不传也久矣(风尚)

(4)道芷阳间行(取道)??

(5)彼与彼年相若也,道相似也(道理)

一词多义

之

(1)齐桓晋文之事可得闻乎(的)

(2)牛何之(去、往)??

(3)臣闻之胡龁曰(助词,无意义)

舍

(1)shè舍南舍北皆春水(房屋)??

(2)shě舍之!吾不忍其觳觫(释放)

(3)shě逝者如斯乎,不舍昼夜(停止)?

(4)shè唐浮图慧褒始舍于其址(居住)

(5)shě锲而不舍,金石可镂(舍弃,放弃)

一词多义

诚

(1)诚有百姓者(的确)

(2)是诚何心也(真的)??

(3)帝感其诚,命夸娥氏二子负二山(真诚)??

(4)楚诚能绝齐,秦愿献商于之地六百里(果真,如果 )

赏析人物形象

1、齐宣王首先发招,他询问的齐桓晋文之事,孟子是否真的没听说过?孟子为何不接招?

齐宣王问的是霸道,是靠武力、刑法、权势进行统治,而孟子要宣扬的是王道,主张仁义治天下,回答则与自己主张相违,于是孟子使出第一招:避实就虚。孟子说:“如果非要谈,那么还是说说王道吧。”此言一出,可能带来两个结果:一是齐王不感兴趣,谈话结束;二是齐王勉强听闻,但是兴趣不浓。你想故事会怎样发展下去?

既然故事要发展,齐王当然要继续听下去,只是注意――齐王兴趣不浓。那么孟子要达到说服的目的,该怎么办呢?当务之急是引起齐王兴趣。于是,孟子使出第二招:欲擒故纵,引人入彀。

赏析人物形象

2、本来齐宣王是心不在焉,随口问“怎样的道德修养才可以行王道”,但是后来却逐渐感兴趣,问“像我这样的寡德之人,可以安抚人民吗”。孟子是用什么来吸引齐宣王的?

“莫之能御”暗合了齐宣王称霸之大欲,正所谓“欲擒故纵”齐宣王就感兴趣了,主动问道:“何由知吾可也?”(凭什么知道我可以?宾语前置)这就中了孟子的计了。

赏析人物形象

赏析人物形象

3、齐宣王“以羊易牛”一事,他本人怎么看?百姓怎么看?孟子怎么看? 为什么孟子要为齐宣王找借口?

这一擒一纵,使齐宣王再也不能心不在焉了。齐宣王如果没有前一次受窘的“笑”,就不会有后边的“说(悦)”。孟子欲擒故纵,收到了预期的效果,使齐宣王“心有戚戚”,问道:“此心所以合于王者,何也?”至此,孟子又获一胜,将对话纳入了自己的轨道。这招叫做“声东击西”。

当然,这也仅仅是建立起对话的基础,真的要使想立霸业、已行霸道的齐宣王接受自己的“王道”主张,并非易事。

赏析人物形象

4、王问的是不忍之心与王道的关系,孟子的答案似乎是答非所问,他为什么要告诉齐宣王不为与不能的区别呢?

因为不忍之心的作用在于推行仁政,齐宣王虽然对王道开始感兴趣,但是对于行仁政实际是有畏难心理的,孟子首先让他意识到自己可以做到,打消他的顾虑,为他具体阐述仁政措施做好准备。

赏析人物形象

5、如何理解“王道”和“霸道”?

这是先秦时代一对相对的概念。

“王道”是儒家提出的以仁义治天下的政治主张;

“霸道”指君主凭借武力、刑法、权势等进行统治。

孟子所处的时代是沿着霸道的方向前进的,凡是行法家主张,讲求耕战,富国强兵,便取得胜利。司马迁《史记孟子葡卿列传》说:“当世之时,秦用商君,富国强兵。楚、魏用吴起,战胜弱敌。齐宣王用孙子、田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合纵连横,以攻伐为贤;而孟轼乃述唐虞三代之德,是以所如者不合。”

赏析人物形象

6、文中是如何体现孟子的语言魅力的?

(1)、迂回曲折,层层深入,跌宕起伏。孟子先从侧面、远处、外围入手,逐渐引向主旨,形成了迂回曲折、波澜起伏的论辩风格。本文意在宣扬王道,却不直言王道,而以齐宣王问齐桓晋文之事发端。这个开头既避免了平铺直叙,使文章产生了顿挫之感,又使文章形成驳辩的局面,引出孟子的一段立场鲜明的谈话。

文 本 解 析

6、文中是如何体现孟子的语言魅力的?

(2)、气势浩然,逻辑严谨。本文铺张扬厉,纵横恣肆,各段之间又联系紧密,一气呵成。孟子散文的气势源于他坚毅的人格,他对自己的主张,坚定不移的信念和广博的学问,气盛则言宜,所以谈起话来理直气壮,刚柔相济,词锋犀利。但本文不仅波澜起伏,气势磅礴,而且逻辑上十分严密,一环扣一环,表面上散漫无纪,实则始终围绕“保民而王”这一中心论点,层次清晰地步步深入

6、文中是如何体现孟子的语言魅力的?

(3)、取譬设喻。孟子散文长于譬喻,本篇也是如此。如,“力足以举百钧,而不足以举一羽”“明足以察秋毫之末,而不见舆薪”“挟太山以超北海”“为长者折枝”“缘木求鱼”“邹人与楚人战”等等,非常生动而又言简意赅地说明了道理。孟子这些比喻,并非实际存在的事物,而是凭空造说,带有寓言性和夸张性,却并不给人虚假之感,而是更显道理之真,情事之实。

讨论儒家思想

文中孟子是如何一步一步的说服齐宣王实行王道的?

第一步:主要说齐宣王未实行王道,不是不能,而是不为。

第二步:提出并明确话题,以问“霸道”开始,转入说“王道”。

第三步:提出“保民而王”的中心论点,肯定齐宣王能够保民而王,

利用“以羊易牛”的事例加以阐发。

第四步:剖析齐宣王的仁心未及于民,未成王道,不是“不能”,而

是“不为”。

第五步:从反面论述“霸道”的危害,敦促齐宣王彻底改弦易辙,放

弃霸道,实行王道。

第六步:阐述施行王道的具体措施。

本文的中心思想是什么?

答:对王道思想的理解是本文一个重要的立足点。用文中的话来说,王道就是“保民而王”,其对立面是靠武力称王的“霸道””。

王道的出发点是仁心,王道的根本在让民众拥有一定的财产。百姓的物质生活有了保障以后,才能遵行礼义法度,社会才会安定,国家才会富强,国家富强之后自然能够在国际关系中获得主导地位。这一思想在各诸侯国以武力争夺天下的时代,显得有些不切实际,因而未被统治者采纳。“五亩之宅”至“黎民不饥不寒”一段中,作者构建了一个和谐富足的理想社会,同时也为历代励精图治的君王树立了一个绝好的典范。

王问的是不忍之心与王道的关系,孟子的答案似乎是答非所问,他为什么要告诉齐宣王不为与不能的区别呢?

答:因为不忍之心的作用在于推行仁政,齐宣王虽然对王道开始感兴趣,但是对于行仁政实际是有畏难心理的,孟子首先让他意识到自己可以做到,打消他的顾虑,为他具体阐述仁政措施做好准备。

本文是《孟子》的名篇之一,阐述了孟子的仁政思想和王道主张。文章欲擒故纵,层层深入,反复诘难,句式不断变化,如滔滔江河一气呵成,表现出孟子文章逻辑缜密、气势磅礴的论辩特色,代表着当时逻辑文的最高水平。文章烛照千古的思想光辉和精彩绝伦的论证过程,是本文广受赞誉的主要原因。

文章主旨

孟子儒家思想

对王道思想的理解是本文一个重要的立足点。用文中的话来说,王道就是“保民而王”,其对立面是靠武力称王的“霸道””。王道的出发点是仁心,王道的根本在让民众拥有一定的财产。百姓的物质生活有了保障以后,才能遵行礼义法度,社会才会安定,国家才会富强,国家富强之后自然能够在国际关系中获得主导地位。这一思想在各诸侯国以武力争夺天下的时代,显得有些不切实际,因而未被统治者采纳。“五亩之宅”至“黎民不饥不寒”一段中,作者构建了一个和谐富足的理想社会,同时也为历代励精图治的君王树立了一个绝好的典范。

孟子儒家思想

开篇齐宣王以齐桓公、晋文公之事相问,实际上反映出他想要靠武力称霸的想法。孟子借圣人未曾谈过这个话题为理由,并未正面回答齐宣王的问题,顺势将话题转引到王道上来。首先,孟子提起齐宣王用羊代替牛来祭祀的往事,让齐宣王对自己充满信心,相信他心中的仁心可以安民而称王。紧接着,孟子提出宣王能够施恩于禽兽却不及百姓,得出不是不能够,而是不愿意去做的结论。然后循循善诱,将齐宣王的关注点逐步引向如何“保民而王”上来。此时孟子再抛出“制民之产”的具体措施,可谓水到渠成,事半功倍。

文章中,随着齐宣王发出的不同问题,他的关注点不断地变化,孟子紧紧抓住了齐宣王的心理,因势利导,层层推进,运用多种论辩技巧,破立结合,娓娓道来,最终成功说服了齐宣王,充分展示了他善辩能言的才能。《孟子》一书也具有宗旨宏远,逻辑清晰,气势磅礴,论辩技巧娴熟的特点。这不仅使孟子在当时享有雄辩家的盛誉,而其对后世政论史、文学史的发展都产生了深远的影响。

课文总结

攻其要害:在于对方的交锋中要及时发现对方问题,集中力量进行攻击。擒贼先擒王,打蛇打七寸。

攻其不备:及时抓住辩论过程中对方出现的破绽,发起突然袭击。

诱敌深入:在辩论中对方长驱直入时,处于守势的一方以静制动、设置圈套,使之在不知不觉中陷入自相矛盾的困境。

知 识 锦 囊

知 识 锦 囊

欲擒故纵:先假定认可对方的论点,迎合对方心理以缩短心理距离,再出其不意地进行反击。

避实就虚:暂时回避难以直接回答的实质问题,抓住对方之“虚”,选择其薄弱环节连连进攻。

反唇相讥:不动声色地反过来责问或讥讽对方,常常可以收到四两拨千斤的效果。

设喻类比:采用比喻论证或类比论证的方式反驳对方观点,形象生动,言简意赅。

演绎归谬:假设对方的观点是正确的,然后通过演绎推理或类比推理的方法加以引申,得出荒谬结论,正所谓 “以其人之道还治其人之身”“以子之矛攻子之盾”。

谢

谢

同课章节目录