知识梳理6第三单元《中国建筑的特征》《 说“木叶”》课件(47张PPT)-2020-2021学年高一语文下学期期末专项复习(统编版必修下册)

文档属性

| 名称 | 知识梳理6第三单元《中国建筑的特征》《 说“木叶”》课件(47张PPT)-2020-2021学年高一语文下学期期末专项复习(统编版必修下册) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-21 15:00:03 | ||

图片预览

文档简介

第三单元 知识梳理(2)

中国建筑的特征

说“木叶”

一·背景简介

二·结构思路

三·重点剖析

四·探究拓展

复

习

目

标

四·探究拓展

一·背景简介

梁思成(1901年4月20日—1972年1月9日),籍贯广东新会,是建筑历史学家、建筑教育家和建筑师,被誉为中国近代建筑之父,毕生致力于中国古代建筑的研究和保护。 曾任中央研究院院士(1948年)、中国科学院哲学社会科学学部委员,参与了人民英雄纪念碑、中华人民共和国国徽等作品的设计。

背景简介

1、青年时代——留学国外,奋然立志

1924年,梁思成和林徽因一起赴美国费城宾州大学建筑系学习,梁思成先后获得了学士及硕士学位,其后进入哈佛大学深造。此间,梁思成曾到欧洲漫游,他发现国外许多建筑都受到妥善的保护,并有学者专门研究,而当时的中国大批古建筑危立在风雨飘摇之中,当时国内学者根本无力从事研究,中国人想了解祖先的文化遗产,甚至要求援于国外的书刊及资料。梁思成深感这是民族的耻辱,奋然下定决心:“中国人一定要研究自己的建筑,中国人一定要写出自己的建筑史。”

人生大事记

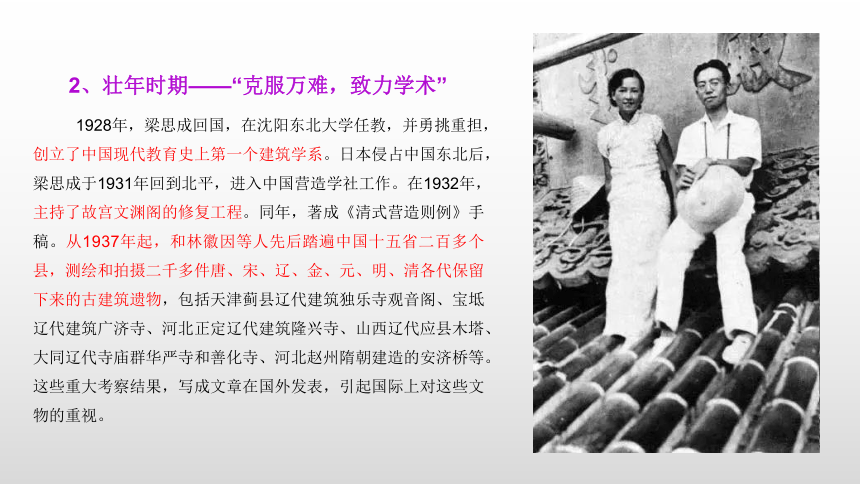

2、壮年时期——“克服万难,致力学术”

1928年,梁思成回国,在沈阳东北大学任教,并勇挑重担,创立了中国现代教育史上第一个建筑学系。日本侵占中国东北后,梁思成于1931年回到北平,进入中国营造学社工作。在1932年,主持了故宫文渊阁的修复工程。同年,著成《清式营造则例》手稿。从1937年起,和林徽因等人先后踏遍中国十五省二百多个县,测绘和拍摄二千多件唐、宋、辽、金、元、明、清各代保留下来的古建筑遗物,包括天津蓟县辽代建筑独乐寺观音阁、宝坻辽代建筑广济寺、河北正定辽代建筑隆兴寺、山西辽代应县木塔、大同辽代寺庙群华严寺和善化寺、河北赵州隋朝建造的安济桥等。这些重大考察结果,写成文章在国外发表,引起国际上对这些文物的重视。

文稿画稿

3、中年时期——蜚声中外,初心不改

1944至1945年,梁思成任教育部战区文物保存委员会副主任。1946年,梁思成赴美国讲学,受聘美国耶鲁大学教授,并担任联合国大厦设计顾问建筑师。因他在中国古代建筑的研究上做出了杰出的贡献,被美国普林斯顿大学授予名誉文学博士学位。当时很多朋友劝他留在美国,但梁思成夫妇还是回去了。同年,梁思成回到母校清华大学创办了建筑系。1948年,在平津战役前,梁思成绘制了《全国文物古建筑目录》,交给中国人民解放军,使北平古迹避免受到炮击,很好地保护了北京的文物和古城墙。解放后,他担任清华大学建筑系主任一职,负责中南海改建,并组织和参与了中华人民共和国国徽及人民英雄纪念碑的设计,他被尊为建筑学界的泰斗。

4、晚年时期——壮志难酬,遗憾离世

1953年5月,北京市酝酿拆除牌楼,对古建筑的大规模拆除亦呈“星火燎原”之势。梁思成因提倡以传统形式保护北京古城而多次遭到批判。为了挽救四朝古都仅存的完整牌楼街不因政治因素毁于一旦,梁思成与时任北京市副市长吴晗发生了激烈的争论。他为此痛心疾首,发出锥心泣血的呼吁:“古建筑绝对是宝,而且越往后越能体现出它的宝贵!”“拆掉一座城楼,像挖去我一块肉;剥去了外城的城砖,像剥去我一层皮!”但个人声音终究难挡时代浪潮,北京许多古建筑被拆除,在之后的十年动荡中,他被打成反动学术权威,遭到批斗、游街,最后被赶出清华,下放到江西农场。1972年1月9日,一代建筑学宗师带着无尽的遗憾离开了人世

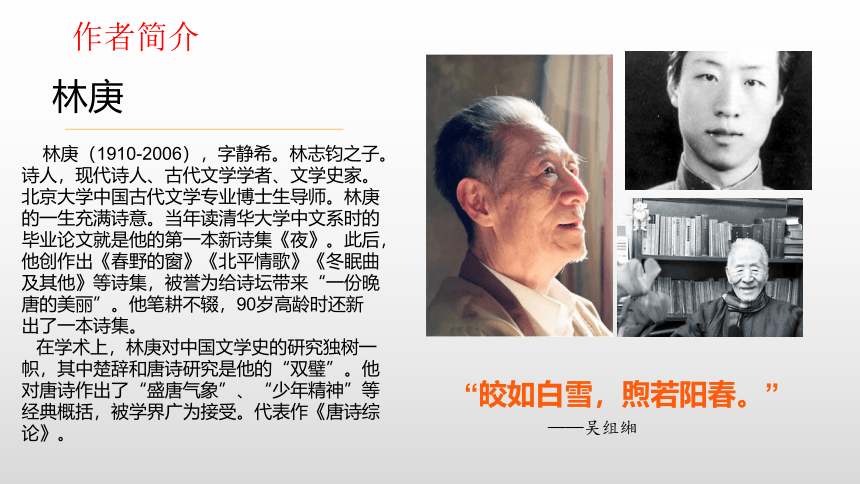

林庚(1910-2006),字静希。林志钧之子。诗人,现代诗人、古代文学学者、文学史家。北京大学中国古代文学专业博士生导师。林庚的一生充满诗意。当年读清华大学中文系时的毕业论文就是他的第一本新诗集《夜》。此后,他创作出《春野的窗》《北平情歌》《冬眠曲及其他》等诗集,被誉为给诗坛带来“一份晚唐的美丽”。他笔耕不辍,90岁高龄时还新出了一本诗集。

在学术上,林庚对中国文学史的研究独树一帜,其中楚辞和唐诗研究是他的“双璧”。他对唐诗作出了“盛唐气象”、“少年精神”等经典概括,被学界广为接受。代表作《唐诗综论》。

林庚

“皎如白雪,煦若阳春。”

——吴组缃

作者简介

二·结构思路

中国建筑的特征

思路严密

结构思路

三·重点剖析

中国建筑的特征

重点剖析

内容重点一:中国建筑的九大特征

阅读与交流:细读3—13段,采用批注勾画法,试准确概述出中国建筑的九大特征

1、个别的建筑物一般由台基、房屋和屋顶三部分组成;

2、一“所”房子由若干建筑物围绕湖外活动场所建成,在平面上呈轴对称,主要房间向南;

3、主要采用木质框架结构;

4、“斗拱”在结构上起重要作用,也有装饰作用;

5、举架使屋顶成为缓和的坡面;

6、屋顶有壮丽的装饰性;

7、大胆采用朱红作为主要颜色;

8、加工外露部件使之具有装饰性;

9、充分挖掘建筑材料的装饰性。

特征3:木架结构。

错误原因:要点不全。

“这种框架结构的原则直到现代的钢筋混凝土构架或钢骨架的结构才被应用”(第7段)

特征4:“斗拱”。

错误原因:表达不明确,“斗拱”只是中国建筑的一个部件,这个回答并没有明确描述出具体的特征内容。

小结:既要全面筛选信息,也要按要求准确表述。

小结:中国建筑的特征不只是实用的,还是艺术的、文化的、审美的。

斗拱示意图

紫禁城角楼剖面图

图解中国建筑的特征

镇江金山寺屋檐图

福建泉州开元寺俯瞰图

思考:九大特征的排序能不能随意变换?为什么?

明确:不能

点拨:九大特征按照从总体到结构到外部的说明顺序一一展开,

①②是整体建筑特征,③④⑤⑥⑦⑧⑨是局部特征

局部特征中:

③④⑤是结构特征,⑥⑦⑧⑨是装饰特征

顺序严谨

合作探究:从以上三个建筑中任选其一,结合文本中关于建筑特征的相关内容,从某一点或某几点来欣赏该建筑。(该建筑体现了什么建筑特征、有何文化魅力、体现了怎样的设计观念等)

特征:木质框架结构、朱红色等。

文化含义:无门窗可以最大限度地贴近自然,表现天、地、人三者的和谐相处。

(言之成理即可)

建筑名:杜甫草堂碑亭

建筑赏析

特征:“壶中天”无任何建筑,它是倚着四面的楼房而形成的一方独立的空间,是园主人下棋喝茶的小天地。;天井;木制框架结构;朱红色的使用,窗户兼具实用和装饰作用;

文化含义:“圆”与“方”的结合(天圆地方),“无”与“有”,小中见大,闹中取静

(言之成理即可)

建筑名:东莞可园“壶中天”

建筑赏析

特征:建筑群的对称原则;屋顶壮丽的装饰性,有色琉璃瓦。

文化含义:建筑空间整齐划一,表现了儒家对秩序的尊崇;整体呈现庄严肃穆的氛围表示敬仰之意。

(言之成理即可)

建筑名:曲阜孔庙建筑群

建筑赏析

内容重点二:中国建筑的“文法”

思考:“文法”的本义是什么?

点拨:“文法”即文章的书写法规,一般用来指以文字、词语、短句、句子的编排而组成的完整语句和文章的合理性组织。

为什么写建筑可以用到“文法”这个词?

明确:比喻的手法,既能使文章更形象,也便于读者理解。

比喻的基础:文章和建筑有共通之处。

不同国家的文章有各自的基本文字和语法规则,依照基本规则,可以创作出千差万别的文章,不同国家的文字和语法虽然不同,但其中表达的感情却是相同的。

不同国家的建筑都有基本部件和惯例组合法式,都有惯例范式,可以建造出千差万别的建筑。不同国家的建筑部件和法式虽然不同,但建筑的基本功能却是相同的。

思考:根据课文内容完成下面的表格

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

语言文学

建筑学

文法

惯例,法式

词汇

部件

文章

建筑

大文章

宫殿、庙宇等

小品文

山亭、水榭等

同一个意思,不同语言有不同的语言表现形式

同一种功能,不同民族有不同的建筑表现形式

语言形象

“可译性”

全文总结

文法

词汇

文章

大文章

小品文

同一个意思,不同语言有不同的语言表现形式

中国建筑的特征

结构严密

顺序严谨

语言形象

科学之精神

写作目的

古为今用

人文之情怀

写作特色

文学之素养

说“木叶”

重点剖析

第一部分:

“木叶”为古代诗人所钟爱

“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”。——屈原《九歌》

“洞庭始波,木叶微脱。”——谢庄《月赋》

“木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。”——陆厥《临江王节士歌》

“秋风吹木叶,还似洞庭波。”——王褒《渡河北》

思考:任选其中一个场景,发挥联想和想象,把诗句的内容扩展成一段100字左右的场景描述。

(学生自主发挥,符合情景,语言流畅优美即可)

思考:

以上这些诗句中的“木叶”在引发联想时,有哪些相似点?

①时节相同;都是出现在秋天;

②都与风相连;

③都以动衬静,营造出幽静冷清的氛围,传递惆怅或者感伤的情绪;

思考:

将以上诗句中的“木叶”换成“树叶”或“落叶”,对诗句有何影响?

“袅袅兮秋风,洞庭波兮树叶下”。

“洞庭始波,树叶微脱。”

“树叶下,江波连,秋月照浦云歇山。”

“秋风吹树叶,还似洞庭波。”

不可以,诗意减少,诗句产生不和谐感。

“诗赋以一字见工拙”

“吟安一个字,拈断数茎须”

“袅袅兮秋风,洞庭波兮落叶下”。

“洞庭始波,落叶微脱。”

“落叶下,江波连,秋月照浦云歇山。”

“秋风吹落叶,还似洞庭波。”

“推敲”轶事

“王荆公绝句云:‘京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。春风又绿江南岸,明月何时照我还?’吴中士人家藏其草,初云‘又到江南岸’,圈去‘到’字,注曰‘不好’,改为‘过’,复圈去而改为‘入’,旋改为‘满’,凡如是十许字,始定为‘绿’。”——洪迈《容斋续笔》

岛(贾岛)初赴举京师;一日于驴上得句云:“鸟宿池边树,僧敲月下门。”始欲着“推”字,又欲着“敲”字,练之未定,遂于驴上吟哦,时时引手作“推敲”之势。时韩愈吏部权京兆,岛不觉冲至第三节。左右拥之尹前,岛具对所得词句云云。韩立马良久,谓岛曰:“作‘敲’字佳矣。”——韦绚《刘公嘉话》

思考:

“木叶”与“树叶”“落叶”不过一字之差,诗意却大有区别,后世的诗人又从“落叶”中,创造出“落木”这一极富诗意的新形象,在作者看来,精妙诗意的关键是什么?

“木”

从“木叶”发展到“落木”,其中关键显然在“木”这一字,其与“树叶”或“落叶”的不同,也正在此。

这冒险,这形象,其实又都在这一个“木”字上,然则这一字的来历岂不大可思索吗?在这里我们就不得不先来分析一下“木”字。

第二部分:

“木”的两个艺术特征

思考:作者在分析“木”的两个艺术特征时,主要采用了什么方法?

对比法

“树叶”与“木叶”

“落叶”与“木叶”

“木叶”与“落木”

总结梳理:“树叶”与“木叶”、“落叶”与“落木”的区别有哪些?

意象

颜色/形态

感觉

意味

树叶

木叶

落叶

落木

褐绿色

密密层层,浓阴

繁密充实

疏朗飘零之意

春夏之交

微黄

干燥

繁密

饱含水分

比木叶还更显得空阔,连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了,疏朗与绵密交织,一个迢远而美丽的形象。

一字之差,相去千里

诗歌语言的暗示性

“诗歌语言的暗示性”

探究:

为什么诗歌中只是“一字之差”,意韵却差别巨大?

这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩一言难尽的言说;它在不知不觉之中影响着我们;它之富于感染性启发性者在此,它之不落于言筌者也在此。

1、“谈谈诗歌语言的暗示性”,理论色彩较强,不利于大众的接受与理解;

2、“说‘木叶’”,就可以把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句的品读中,化深奥为简单,化抽象为形象,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读心理。

探究:

这篇文章的核心是谈“诗歌语言的暗示性”这一话题,为什么要以“说‘木叶’”开始谈起。

四

探

究

拓

展

说“木叶”

探究拓展

思考:

本单元我们学了三篇科学类文章,医药学帮助人类踏出征服疾病的一行行脚步,物理学帮助我们认识和改造生存的世界,建筑学为我们提供了生存的庇护......可以说,对科学的研究的研究让我们更好地生存于世,那么,研究文学的意义又是什么呢?请谈一谈你的思考。

①科学探究现实的世界,文学丰富精神的世界;

②求知解惑;

③传承文化;

④发掘美、传递美;

(各抒己见,言之成理即可,其中“美”作为引入下一环节的关键。)

探究:从“美”的角度,谈一谈这篇文章的创作特色

1、选题美。“木叶”本身是古典诗歌中一个美丽的形象;

2、文字美。

①引用的古典诗词传递的文化美;

②作者遣词造句的文学美

示例:“这落下绝不是碧绿柔软的叶子,而是窸窣飘零透些微黄的叶子,我们仿佛听见了离人的叹息,想起了游子的漂泊;这就是“木叶”的形象所以如此生动的缘故”

“‘木叶’所以是属于风的而不是属于雨的,属于爽朗的晴空而不属于沉沉的阴天;这是一个典型的清秋的性格。”

3、理性美

作者遵循“提出问题——分析问题——得出结论”的思维顺序,以“木叶”这一古典诗词中常见的意象作为分析的切入点,对大量材料进行梳理和考证,以“暗示”为核心,结合创作和鉴赏的心理,层层深入,抽丝剥茧地将一个抽象而复杂的理论问题娓娓道来,深入浅出,透彻分明。

“君住长江头,我住长江尾。”

“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。”

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”

“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。”

“繁华事散逐香尘, 流水无情草自春。”

“寄情与流水,但有长相思。”

谈论交流:以“流水”意象为例,探究诗歌语言的暗示性

——绵绵愁思

——阻隔

——历史

——闲适悠然的自然风景

——世事无常

——相思

中国建筑的特征

探究拓展

建筑

欣赏

中国最丑建筑

探究:人类栖居在各式建筑中,新建、拆除、保护、使用......你觉得“建筑”是什么?请结合所学和所知,谈一谈你的思考和感悟。

参考:

1、建筑是一种“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的担当;

2、建筑是一种“羁鸟恋旧林,池鱼思故渊”的眷恋;

3、建筑是一种“采菊东篱下,悠然见南山”的诗意;

4、建筑是一种“舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来”的美丽与和谐;

5、“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,建筑是人们立在大地上的、看得见摸得到的历史;

.......

(鼓励学生各抒己见,言之成理即可)

素材积累

一个东方老国的城市,在建筑上,如果完全失掉自己的艺术特性,在文化表现及观瞻方面都是大可痛心的。因这事实明显的代表着我们文化衰落,至于消灭的现象。

——梁思成

中国建筑之个性乃即我民族之性格,即我艺术及思想特殊之一部,非但在其结构本身之材质方法而已。 ——梁思成

建筑师必定是伟大的雕塑家和画家,如果他不是雕塑家和画家,他只能算个建造者。

——美籍华裔建筑师贝聿铭

我相信有情感的建筑。“建筑”的生命就是它的美。这对人类是很重要的。对一个问题如果有许多解决方法,其中的那种给使用者传达美和情感的就是建筑。

——墨西哥著名建筑师路易斯·巴拉干

人的一生有两样东西不会忘记,那就是母亲的面孔和城市的面孔。

——土耳其著名诗人纳齐姆·希克梅特

建筑就像一本打开的书,从中你能看到一座城市的抱负。

——美国建筑师沙里宁

建筑是世界的年鉴,当歌曲和传说已经缄默,它依旧还在诉说。

——果戈里

就像每一个人都有自己的青春时代一样,每一个国家,每一座城市都有自己的“建筑时代”。

——日本著名建筑师隈研吾

谢谢聆听

中国建筑的特征

说“木叶”

一·背景简介

二·结构思路

三·重点剖析

四·探究拓展

复

习

目

标

四·探究拓展

一·背景简介

梁思成(1901年4月20日—1972年1月9日),籍贯广东新会,是建筑历史学家、建筑教育家和建筑师,被誉为中国近代建筑之父,毕生致力于中国古代建筑的研究和保护。 曾任中央研究院院士(1948年)、中国科学院哲学社会科学学部委员,参与了人民英雄纪念碑、中华人民共和国国徽等作品的设计。

背景简介

1、青年时代——留学国外,奋然立志

1924年,梁思成和林徽因一起赴美国费城宾州大学建筑系学习,梁思成先后获得了学士及硕士学位,其后进入哈佛大学深造。此间,梁思成曾到欧洲漫游,他发现国外许多建筑都受到妥善的保护,并有学者专门研究,而当时的中国大批古建筑危立在风雨飘摇之中,当时国内学者根本无力从事研究,中国人想了解祖先的文化遗产,甚至要求援于国外的书刊及资料。梁思成深感这是民族的耻辱,奋然下定决心:“中国人一定要研究自己的建筑,中国人一定要写出自己的建筑史。”

人生大事记

2、壮年时期——“克服万难,致力学术”

1928年,梁思成回国,在沈阳东北大学任教,并勇挑重担,创立了中国现代教育史上第一个建筑学系。日本侵占中国东北后,梁思成于1931年回到北平,进入中国营造学社工作。在1932年,主持了故宫文渊阁的修复工程。同年,著成《清式营造则例》手稿。从1937年起,和林徽因等人先后踏遍中国十五省二百多个县,测绘和拍摄二千多件唐、宋、辽、金、元、明、清各代保留下来的古建筑遗物,包括天津蓟县辽代建筑独乐寺观音阁、宝坻辽代建筑广济寺、河北正定辽代建筑隆兴寺、山西辽代应县木塔、大同辽代寺庙群华严寺和善化寺、河北赵州隋朝建造的安济桥等。这些重大考察结果,写成文章在国外发表,引起国际上对这些文物的重视。

文稿画稿

3、中年时期——蜚声中外,初心不改

1944至1945年,梁思成任教育部战区文物保存委员会副主任。1946年,梁思成赴美国讲学,受聘美国耶鲁大学教授,并担任联合国大厦设计顾问建筑师。因他在中国古代建筑的研究上做出了杰出的贡献,被美国普林斯顿大学授予名誉文学博士学位。当时很多朋友劝他留在美国,但梁思成夫妇还是回去了。同年,梁思成回到母校清华大学创办了建筑系。1948年,在平津战役前,梁思成绘制了《全国文物古建筑目录》,交给中国人民解放军,使北平古迹避免受到炮击,很好地保护了北京的文物和古城墙。解放后,他担任清华大学建筑系主任一职,负责中南海改建,并组织和参与了中华人民共和国国徽及人民英雄纪念碑的设计,他被尊为建筑学界的泰斗。

4、晚年时期——壮志难酬,遗憾离世

1953年5月,北京市酝酿拆除牌楼,对古建筑的大规模拆除亦呈“星火燎原”之势。梁思成因提倡以传统形式保护北京古城而多次遭到批判。为了挽救四朝古都仅存的完整牌楼街不因政治因素毁于一旦,梁思成与时任北京市副市长吴晗发生了激烈的争论。他为此痛心疾首,发出锥心泣血的呼吁:“古建筑绝对是宝,而且越往后越能体现出它的宝贵!”“拆掉一座城楼,像挖去我一块肉;剥去了外城的城砖,像剥去我一层皮!”但个人声音终究难挡时代浪潮,北京许多古建筑被拆除,在之后的十年动荡中,他被打成反动学术权威,遭到批斗、游街,最后被赶出清华,下放到江西农场。1972年1月9日,一代建筑学宗师带着无尽的遗憾离开了人世

林庚(1910-2006),字静希。林志钧之子。诗人,现代诗人、古代文学学者、文学史家。北京大学中国古代文学专业博士生导师。林庚的一生充满诗意。当年读清华大学中文系时的毕业论文就是他的第一本新诗集《夜》。此后,他创作出《春野的窗》《北平情歌》《冬眠曲及其他》等诗集,被誉为给诗坛带来“一份晚唐的美丽”。他笔耕不辍,90岁高龄时还新出了一本诗集。

在学术上,林庚对中国文学史的研究独树一帜,其中楚辞和唐诗研究是他的“双璧”。他对唐诗作出了“盛唐气象”、“少年精神”等经典概括,被学界广为接受。代表作《唐诗综论》。

林庚

“皎如白雪,煦若阳春。”

——吴组缃

作者简介

二·结构思路

中国建筑的特征

思路严密

结构思路

三·重点剖析

中国建筑的特征

重点剖析

内容重点一:中国建筑的九大特征

阅读与交流:细读3—13段,采用批注勾画法,试准确概述出中国建筑的九大特征

1、个别的建筑物一般由台基、房屋和屋顶三部分组成;

2、一“所”房子由若干建筑物围绕湖外活动场所建成,在平面上呈轴对称,主要房间向南;

3、主要采用木质框架结构;

4、“斗拱”在结构上起重要作用,也有装饰作用;

5、举架使屋顶成为缓和的坡面;

6、屋顶有壮丽的装饰性;

7、大胆采用朱红作为主要颜色;

8、加工外露部件使之具有装饰性;

9、充分挖掘建筑材料的装饰性。

特征3:木架结构。

错误原因:要点不全。

“这种框架结构的原则直到现代的钢筋混凝土构架或钢骨架的结构才被应用”(第7段)

特征4:“斗拱”。

错误原因:表达不明确,“斗拱”只是中国建筑的一个部件,这个回答并没有明确描述出具体的特征内容。

小结:既要全面筛选信息,也要按要求准确表述。

小结:中国建筑的特征不只是实用的,还是艺术的、文化的、审美的。

斗拱示意图

紫禁城角楼剖面图

图解中国建筑的特征

镇江金山寺屋檐图

福建泉州开元寺俯瞰图

思考:九大特征的排序能不能随意变换?为什么?

明确:不能

点拨:九大特征按照从总体到结构到外部的说明顺序一一展开,

①②是整体建筑特征,③④⑤⑥⑦⑧⑨是局部特征

局部特征中:

③④⑤是结构特征,⑥⑦⑧⑨是装饰特征

顺序严谨

合作探究:从以上三个建筑中任选其一,结合文本中关于建筑特征的相关内容,从某一点或某几点来欣赏该建筑。(该建筑体现了什么建筑特征、有何文化魅力、体现了怎样的设计观念等)

特征:木质框架结构、朱红色等。

文化含义:无门窗可以最大限度地贴近自然,表现天、地、人三者的和谐相处。

(言之成理即可)

建筑名:杜甫草堂碑亭

建筑赏析

特征:“壶中天”无任何建筑,它是倚着四面的楼房而形成的一方独立的空间,是园主人下棋喝茶的小天地。;天井;木制框架结构;朱红色的使用,窗户兼具实用和装饰作用;

文化含义:“圆”与“方”的结合(天圆地方),“无”与“有”,小中见大,闹中取静

(言之成理即可)

建筑名:东莞可园“壶中天”

建筑赏析

特征:建筑群的对称原则;屋顶壮丽的装饰性,有色琉璃瓦。

文化含义:建筑空间整齐划一,表现了儒家对秩序的尊崇;整体呈现庄严肃穆的氛围表示敬仰之意。

(言之成理即可)

建筑名:曲阜孔庙建筑群

建筑赏析

内容重点二:中国建筑的“文法”

思考:“文法”的本义是什么?

点拨:“文法”即文章的书写法规,一般用来指以文字、词语、短句、句子的编排而组成的完整语句和文章的合理性组织。

为什么写建筑可以用到“文法”这个词?

明确:比喻的手法,既能使文章更形象,也便于读者理解。

比喻的基础:文章和建筑有共通之处。

不同国家的文章有各自的基本文字和语法规则,依照基本规则,可以创作出千差万别的文章,不同国家的文字和语法虽然不同,但其中表达的感情却是相同的。

不同国家的建筑都有基本部件和惯例组合法式,都有惯例范式,可以建造出千差万别的建筑。不同国家的建筑部件和法式虽然不同,但建筑的基本功能却是相同的。

思考:根据课文内容完成下面的表格

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

语言文学

建筑学

文法

惯例,法式

词汇

部件

文章

建筑

大文章

宫殿、庙宇等

小品文

山亭、水榭等

同一个意思,不同语言有不同的语言表现形式

同一种功能,不同民族有不同的建筑表现形式

语言形象

“可译性”

全文总结

文法

词汇

文章

大文章

小品文

同一个意思,不同语言有不同的语言表现形式

中国建筑的特征

结构严密

顺序严谨

语言形象

科学之精神

写作目的

古为今用

人文之情怀

写作特色

文学之素养

说“木叶”

重点剖析

第一部分:

“木叶”为古代诗人所钟爱

“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”。——屈原《九歌》

“洞庭始波,木叶微脱。”——谢庄《月赋》

“木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。”——陆厥《临江王节士歌》

“秋风吹木叶,还似洞庭波。”——王褒《渡河北》

思考:任选其中一个场景,发挥联想和想象,把诗句的内容扩展成一段100字左右的场景描述。

(学生自主发挥,符合情景,语言流畅优美即可)

思考:

以上这些诗句中的“木叶”在引发联想时,有哪些相似点?

①时节相同;都是出现在秋天;

②都与风相连;

③都以动衬静,营造出幽静冷清的氛围,传递惆怅或者感伤的情绪;

思考:

将以上诗句中的“木叶”换成“树叶”或“落叶”,对诗句有何影响?

“袅袅兮秋风,洞庭波兮树叶下”。

“洞庭始波,树叶微脱。”

“树叶下,江波连,秋月照浦云歇山。”

“秋风吹树叶,还似洞庭波。”

不可以,诗意减少,诗句产生不和谐感。

“诗赋以一字见工拙”

“吟安一个字,拈断数茎须”

“袅袅兮秋风,洞庭波兮落叶下”。

“洞庭始波,落叶微脱。”

“落叶下,江波连,秋月照浦云歇山。”

“秋风吹落叶,还似洞庭波。”

“推敲”轶事

“王荆公绝句云:‘京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。春风又绿江南岸,明月何时照我还?’吴中士人家藏其草,初云‘又到江南岸’,圈去‘到’字,注曰‘不好’,改为‘过’,复圈去而改为‘入’,旋改为‘满’,凡如是十许字,始定为‘绿’。”——洪迈《容斋续笔》

岛(贾岛)初赴举京师;一日于驴上得句云:“鸟宿池边树,僧敲月下门。”始欲着“推”字,又欲着“敲”字,练之未定,遂于驴上吟哦,时时引手作“推敲”之势。时韩愈吏部权京兆,岛不觉冲至第三节。左右拥之尹前,岛具对所得词句云云。韩立马良久,谓岛曰:“作‘敲’字佳矣。”——韦绚《刘公嘉话》

思考:

“木叶”与“树叶”“落叶”不过一字之差,诗意却大有区别,后世的诗人又从“落叶”中,创造出“落木”这一极富诗意的新形象,在作者看来,精妙诗意的关键是什么?

“木”

从“木叶”发展到“落木”,其中关键显然在“木”这一字,其与“树叶”或“落叶”的不同,也正在此。

这冒险,这形象,其实又都在这一个“木”字上,然则这一字的来历岂不大可思索吗?在这里我们就不得不先来分析一下“木”字。

第二部分:

“木”的两个艺术特征

思考:作者在分析“木”的两个艺术特征时,主要采用了什么方法?

对比法

“树叶”与“木叶”

“落叶”与“木叶”

“木叶”与“落木”

总结梳理:“树叶”与“木叶”、“落叶”与“落木”的区别有哪些?

意象

颜色/形态

感觉

意味

树叶

木叶

落叶

落木

褐绿色

密密层层,浓阴

繁密充实

疏朗飘零之意

春夏之交

微黄

干燥

繁密

饱含水分

比木叶还更显得空阔,连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了,疏朗与绵密交织,一个迢远而美丽的形象。

一字之差,相去千里

诗歌语言的暗示性

“诗歌语言的暗示性”

探究:

为什么诗歌中只是“一字之差”,意韵却差别巨大?

这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩一言难尽的言说;它在不知不觉之中影响着我们;它之富于感染性启发性者在此,它之不落于言筌者也在此。

1、“谈谈诗歌语言的暗示性”,理论色彩较强,不利于大众的接受与理解;

2、“说‘木叶’”,就可以把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句的品读中,化深奥为简单,化抽象为形象,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读心理。

探究:

这篇文章的核心是谈“诗歌语言的暗示性”这一话题,为什么要以“说‘木叶’”开始谈起。

四

探

究

拓

展

说“木叶”

探究拓展

思考:

本单元我们学了三篇科学类文章,医药学帮助人类踏出征服疾病的一行行脚步,物理学帮助我们认识和改造生存的世界,建筑学为我们提供了生存的庇护......可以说,对科学的研究的研究让我们更好地生存于世,那么,研究文学的意义又是什么呢?请谈一谈你的思考。

①科学探究现实的世界,文学丰富精神的世界;

②求知解惑;

③传承文化;

④发掘美、传递美;

(各抒己见,言之成理即可,其中“美”作为引入下一环节的关键。)

探究:从“美”的角度,谈一谈这篇文章的创作特色

1、选题美。“木叶”本身是古典诗歌中一个美丽的形象;

2、文字美。

①引用的古典诗词传递的文化美;

②作者遣词造句的文学美

示例:“这落下绝不是碧绿柔软的叶子,而是窸窣飘零透些微黄的叶子,我们仿佛听见了离人的叹息,想起了游子的漂泊;这就是“木叶”的形象所以如此生动的缘故”

“‘木叶’所以是属于风的而不是属于雨的,属于爽朗的晴空而不属于沉沉的阴天;这是一个典型的清秋的性格。”

3、理性美

作者遵循“提出问题——分析问题——得出结论”的思维顺序,以“木叶”这一古典诗词中常见的意象作为分析的切入点,对大量材料进行梳理和考证,以“暗示”为核心,结合创作和鉴赏的心理,层层深入,抽丝剥茧地将一个抽象而复杂的理论问题娓娓道来,深入浅出,透彻分明。

“君住长江头,我住长江尾。”

“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。”

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”

“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。”

“繁华事散逐香尘, 流水无情草自春。”

“寄情与流水,但有长相思。”

谈论交流:以“流水”意象为例,探究诗歌语言的暗示性

——绵绵愁思

——阻隔

——历史

——闲适悠然的自然风景

——世事无常

——相思

中国建筑的特征

探究拓展

建筑

欣赏

中国最丑建筑

探究:人类栖居在各式建筑中,新建、拆除、保护、使用......你觉得“建筑”是什么?请结合所学和所知,谈一谈你的思考和感悟。

参考:

1、建筑是一种“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的担当;

2、建筑是一种“羁鸟恋旧林,池鱼思故渊”的眷恋;

3、建筑是一种“采菊东篱下,悠然见南山”的诗意;

4、建筑是一种“舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来”的美丽与和谐;

5、“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,建筑是人们立在大地上的、看得见摸得到的历史;

.......

(鼓励学生各抒己见,言之成理即可)

素材积累

一个东方老国的城市,在建筑上,如果完全失掉自己的艺术特性,在文化表现及观瞻方面都是大可痛心的。因这事实明显的代表着我们文化衰落,至于消灭的现象。

——梁思成

中国建筑之个性乃即我民族之性格,即我艺术及思想特殊之一部,非但在其结构本身之材质方法而已。 ——梁思成

建筑师必定是伟大的雕塑家和画家,如果他不是雕塑家和画家,他只能算个建造者。

——美籍华裔建筑师贝聿铭

我相信有情感的建筑。“建筑”的生命就是它的美。这对人类是很重要的。对一个问题如果有许多解决方法,其中的那种给使用者传达美和情感的就是建筑。

——墨西哥著名建筑师路易斯·巴拉干

人的一生有两样东西不会忘记,那就是母亲的面孔和城市的面孔。

——土耳其著名诗人纳齐姆·希克梅特

建筑就像一本打开的书,从中你能看到一座城市的抱负。

——美国建筑师沙里宁

建筑是世界的年鉴,当歌曲和传说已经缄默,它依旧还在诉说。

——果戈里

就像每一个人都有自己的青春时代一样,每一个国家,每一座城市都有自己的“建筑时代”。

——日本著名建筑师隈研吾

谢谢聆听

同课章节目录