知识梳理12第八单元《谏太宗十思疏》 《答司马谏议书》(52张PPT)-2020-2021学年高一语文下学期期末专项复习(统编版必修下册)

文档属性

| 名称 | 知识梳理12第八单元《谏太宗十思疏》 《答司马谏议书》(52张PPT)-2020-2021学年高一语文下学期期末专项复习(统编版必修下册) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-21 15:37:13 | ||

图片预览

文档简介

谏太宗十思疏

答司马谏议书

第八单元知识梳理(二)

01

解题,知作者,明背景

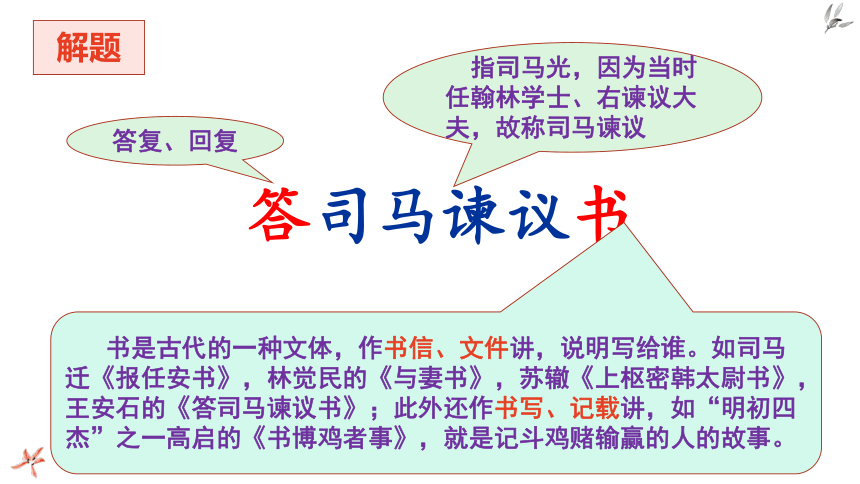

答司马谏议书

答复、回复

指司马光,因为当时任翰林学士、右谏议大夫,故称司马谏议

书是古代的一种文体,作书信、文件讲,说明写给谁。如司马迁《报任安书》,林觉民的《与妻书》,苏辙《上枢密韩太尉书》,王安石的《答司马谏议书》;此外还作书写、记载讲,如“明初四杰”之一高启的《书博鸡者事》,就是记斗鸡赌输赢的人的故事。

解题

王安石(1021-1086),字介甫,号半山。北宋著名思想家、政治家、文学家、改革家,“唐宋八大家”之一。

作者

熙宁二年(1069年),任参知政事,次年拜相,主持变法。因守旧派反对,熙宁七年(1074年)罢相。一年后,宋神宗再次起用,旋又罢相,退居江宁。熙宁十年(1077年),被封“舒国公”,后改封“荆国公”,后人称其为王荆公。列宁称王安石为“中国11世纪的改革家”。元祐元年(1086年),保守派得势,新法皆废,郁然病逝于钟山(今江苏南京),赠太傅。绍圣元年(1094年),获谥“文”,故世称王文公。

王安石在文学上也是个革新派,他是北宋诗文革新运动的积极参加者,反对北宋初年浮靡的文风,主张文章“务为有补于世”,所以,他的散文大致贯彻了他的文学主张,揭露时弊、反映社会矛盾,具有较浓厚的政治色彩。

其诗“学杜得其瘦硬”,擅长于说理与修辞,晚年诗风含蓄深沉、深婉不迫,以丰神远韵的风格在北宋诗坛自成一家,世称“王荆公体”;其词写物咏怀吊古,意境空阔苍茫,形象淡远纯朴。有《临川先生文集》等著作存世。

北宋宋神宗时期,内外交困,社会矛盾空前尖锐。宋神宗熙宁二年,王安石开始实行新法,遭到守旧派的强烈反对。时任右谏议大夫的司马光给王安石写了三封长信,抨击新政,要求王安石废弃新法,恢复旧制。王安石作了回信,信虽然简短,但逐一驳斥了对方的责难,辩明了司马光所指责自己的多条罪状,批判了士大夫们因循守旧、苟且偷安的保守思想,表明变法是正确的,自己要坚持改革的决心。

背景

谏 太宗 十思 疏

对象

内容

劝诫

文体

十条值得深思的情况

秦王 · 千古一帝 · 贞观之治

修身、齐家、治国、平天下。

每一个成功的男人背后一定有一个好女人

每一个成功的男人背后也同样有一个好男人

有的时候也不只一个男人

鹞(yào)死怀中

一天,唐太宗得到一只雄健俊逸的鹞子,他让鹞子在自己的手臂上跳来跳去,赏玩得高兴时,魏征进来了。太宗怕魏征提意见,回避不及,赶紧把鹞子藏到怀里。这一切早被魏征看到,他禀报公事时故意喋喋不休,拖延时间。太宗不敢拿出鹞子,结果鹞子被憋死在怀里。

于是伤心地回到后宫,大发雷霆说:“我非杀掉这个田舍翁不可!”皇后闻之,问明原委,立刻穿上大礼服向太宗行礼道贺:“恭喜陛下,贺喜陛下!唐朝有魏征这样的好臣子,又有您这样的好皇帝,这是有史以来没有过的好现象,国家兴盛指日可待。”故使太宗渐渐平息了怒气。

鹞(yào)死怀中

思考:唐太宗与魏征的关系如何?

唐太宗和魏征(徵),一个爱才惜才,善于纳谏,是历史上的“明君”;一个忠心耿耿,敢于直谏,是历史上的“诤臣”。

“以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”

千古佳话

疏:疏通事理,分条陈述。作为一种文体,属古文体的奏议类,专指臣下向国君陈述意见的奏疏。

“讽、谏、谤、讥、说”区别

讽——用委婉的言语暗示或劝告

谏——直言规劝,使改正错误。

谤——公开指责别人的过失。

讥——指责别人的过失。“谤”是公开指责,“诽”

是背地里议论,“讥”是微言讽刺。

说——用话语劝说别人,使之听从自己的意见。

走进作者走进作者

魏征,(580—643),字玄成,唐朝下曲阳人。是我国初唐伟大的政治家、思想家和杰出的历史学家,早年因避乱而出家做道士,后参加李密反隋的起义军,李密失败后降唐,太宗时拜谏议大夫,左光禄大夫,封郑国公,世人称魏郑公。死后赠司空,谥文贞。

魏征从政十六七年,上书言事二百多次,达十万言,起奏疏收在《魏郑公谏录》《贞观政要》中。著有《类礼》20卷 。辅 佐唐太宗17年,以“犯颜直谏”而闻名。他那种“上不负时主,下不阿权贵,中不侈亲戚,外不为朋党,不以逢时改节,不以图位卖忠” 的精神,千百年来,一直被传为佳话。

写作背景写作背景

唐朝初年,唐太宗常以隋朝的暴政为戒,不敢过分使用民力,能够节私欲明赏罚,广开言路,积极纳谏。到了贞观中期,生产有了较大发展,人民生活逐渐富裕,加以对外战争年年胜利,边防巩固,国威远扬,于是在一片文治武功的武欢呼声中,唐太宗渐渐骄奢,渐渐忘本,开始对百姓作威作福起来。尽管“百姓颇有怨嗟之言”,可是这声音早被朝野上下歌功颂德的欢呼声淹没了。正直的魏征对此深感担忧,贞观十一年(637)从三月到七月,五个月内他一连给唐太宗上了四疏,劝太宗“鉴彼之所亡,念我之所以保”,励精政道,巩固统治。

02

读文,研读文本

谏太宗十思疏

魏征

第八单元

本文的中心论点是什么?

朗读全文

“思国之安者,必积其德义。”

思 考:

1、本段运用了哪些论证方法?

2、作者认为“人君”应该做什么?

臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。

比喻论证

喻体

本体

树木、河流

国家

固本、浚源

积德义

形象生动地说明了德义对于国家的重要性。

排比句

源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之理,虽在下愚,知其不可,而况于明哲乎!

源不深而望流之远

根不固而求木之长

德不厚而望国之治

排比句

比喻论证

反反

求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。

源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之理,

反反

正正

排比句

正反对比论证

比喻论证

正反对比论证

中心论点;

居安思危,戒奢以俭

总结:以比喻论证、正反对比论证反复说明人君要得到国安,必须厚积德义。

第二段

思 考:

1、本段运用了哪些论证方法?

2、简要概括本段的论证思路。

3、作者认为得天下之君主为何易失人心?

4、作者如何肯定人民的力量?

1 概括历代君主的普遍规律: ( )

2 以 引出分析论证,用“殷忧”和“得志”的不同心态说明?

3 用古人的论述以 的关系 比 的关系,切中要害,令人警觉。

善始者实繁,克终者盖寡

如何对待人民是事业成败的关键

设问

水和舟

民和君

第 二 段

总结:从历史教训入手,以对比论证、引用论证、道理论证,进一步说明君王厚积德义的重要性。

“善始者”与“克终者”;

对待百姓人民,“竭诚”与“傲物”

载舟覆舟

第三段

思 考:

1、“十思”的主要内容是什么?是否可以再归纳为几戒?

2、君主“十思”之后会有怎样的效果?

提出“十思”的内容:

一思知足不纵欲,二思知止不扰民,三思谦冲不傲物,四思居下不自高,五思三驱不纵猎,六思慎重不懈怠,七思兼听不妄行,八思正身不近恶,九思施恩不谬赏,十思加罚不滥刑。

1、把“十思”的内容概括为“五戒”,可以怎么概括呢?

戒奢侈 (第1、2条)俭(生活)

戒骄傲(第3、4条)谦(待人)

戒纵欲(第5、6条)慎(处事)

戒轻人言(第7、8条)正(用人)

戒赏罚不公(第9、10条)明(执法)

3.念高危

4.惧满溢

5.乐盘游(狩猎)

6.忧懈怠

7.虑雍蔽

8.惧谗邪

9.恩所加

10.罚所及

1.见可欲

2.将有作

思知足以自戒

思知止以安人

思谦冲以自牧

思江海下百川

思三驱以为度

思慎始而敬终

思虚心以纳下

思正身以黜恶

思无因喜以谬赏

思无因怒而滥刑

十思(由什么→想到什么)

戒奢侈扰民

戒骄傲自满

戒纵欲过度

戒轻信人言

戒赏罚不公

智者尽其谋,勇者竭其力,

仁者播其惠,信者效其忠。

文武争驰,在君无事。

2 、君王按“十思”去做会有怎样的结果?

鸣琴垂拱,不言而化。

作者理想的政治境界

谏太宗十思疏

固本浚源

二.

总结历史

引出警告

提出十思

戒奢以俭

载舟覆舟,所宜深慎

诚能十思,垂拱而治

善始实繁

克终盖寡

三.

居安思危

一.

比喻论证

对比论证

(提出问题)

(分析问题)

(解决问题)

回顾课文 理清思路

思

人君当思

居安思危,戒奢以俭

提出问题

为什么思

思些什么

分析问题

解决问题

载舟覆舟,所宜深慎

诚能十思,垂拱而治

整体思路

答司马谏议书

王安石

第八单元

孔子曰:“君子求诸己。”介甫亦当自思所以致其然者,不可专罪天下之人也。夫侵官,乱政也,介甫更以为治术而先施之;贷息钱,鄙事也,介甫更以为王政而力行之;徭役,自古皆从民出,介甫更欲敛民钱顾市佣而使之。此三者,常人皆知其不可,而介甫独以为可。非介甫之智不及常人也,直欲求非常之功而忽常人之所知耳。

——司马光《与王介甫书》

行有不得,反求诸己。——《孟子·离娄上》

如何驳论?

开头先确立反驳的原则:“儒者所争,尤在于名实”,名实之争;然后抓住对方的论点(以致天下怨谤也),树起反驳的标靶;再逐一反驳司马光加给自己的罪名,要言不烦,理直气壮,反驳有力。

第三段

内容:为什么要变法?出现这种情形的原因是什么?

触动了大官僚大地主的利益

引“盘庚迁都”意在表明——坚持变法的决心决不动摇。

书信常规结尾

第四段

无由会晤,不任区区向往之至!

无由:没有缘由。

不任:不胜。

区区:拳拳,专诚、恳挚的意思。

03

品味语言,难点突破

探究

学习

思考1:

作为“11世纪的改革家”,王安石在本文中哪些地方体现了他非凡的政治胆略?

(1)“至于怨诽之多,则固前知其如此”,改革前就已经将这种情况洞明于心,却敢于挑战,体现非凡的胆略。

(2)“人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善”,直斥当时苟且偷安,不思进取,墨守成规的现象,不回避,不妥协,不遮掩,体现一种直言不讳的勇气。

(3)明知寡不敌众,却“欲出力助上以抗之”。

(4)在论辩中面对司马光这样的政敌,使用“何为而不汹汹然?”之类的强烈反诘语气。

思考2:你是如何评价王安石在《答司马谏议书》中的表现的?

观点一:王安石在这篇《答司马谏议书》中表现出了“三不足”的大无畏精神,即“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”,表明了他的进步思想。王安石和司马光的斗争,虽然是统治阶级内部代表不同阶层利益的两个大臣的个人政见之争,但它更是中国11世纪的一个重要事件——王安石变法的缩影。王安石的《答司马谏议书》是这一场斗争的生动速写,是这一大事件的真实纪要。它是王安石在当时北宋“积贫积弱”的困境中发出的发奋图强的呼声,它直接宣传了变法革新的积极思想。

观点二:王安石在《答司马谏议书》一文中把反对意见一概斥为“邪说”,把持不同意见的人一概贬为“壬人”,虽然行文痛快,但与实际情况不尽相符,有失偏颇。所以明人茅坤说:“荆公之愎而自用,所以自误。”

主旨点睛

在本文中,作者王安石通过辩明侵官、生事、征利、拒谏怨五事,逐条驳斥了司马光的指责,揭露士大夫不恤国事、偷安、墨守成规的保守思想,表明了自己坚持改革、敢想敢决不为流言蜚语所动的决心。

文化常识

有司,指主管某部门的官吏;泛指官吏。出自《礼记·儒行》。诸葛亮《出师表》等均有相关记载。

士大夫,是古代中国对于社会上的士人和官吏之统称。他们既是国家政治的直接参与者,同时又是社会上文化、艺术的创造者、传承者。政治是绝大多数“士大夫”人生的第一要务;但同时,他们的文化素养也决定了他们是文学、书法、绘画、篆刻、古董收藏等文化的继承者和创造者。

盘庚,甲骨文作般庚,生卒年不详,子姓,名旬,商王祖丁之子,阳甲之弟,商朝第十九位君主(不计太丁)。

拓展延伸

天变不足畏,人言不足恤,祖宗之法不可守。 ——王安石

介甫无他,但执拗耳。赠恤之典宜厚。 ——司马光

论来介甫初间极好,他本是正人,见天下之弊如此,锐意欲更新之……以文章节行高一世,而尤以道德经济为己任。被遇神宗,致位宰相,世方仰其有为,庶几复见二帝三王之盛。而安石乃汲汲以财利兵革为先务,引用凶邪,排摈忠直,躁迫强戾,使天下之人,嚣然丧其乐生之心。卒之群奸嗣虐,流毒四海,至于崇宁、宣和之际,而祸乱极矣。 ——朱熹

王安石是对中国文化影响最大的人物之一,同时也是能够代表中华民族人格的人物。 ——胡适

作业:

中国历代对王安石的评价聚讼纷纭,莫衷一是。你眼中的王安石是怎样的?请参考材料中有关王安石的言论,以《王安石,我想对你说》为题,给王安石写一封信。

再 见

答司马谏议书

第八单元知识梳理(二)

01

解题,知作者,明背景

答司马谏议书

答复、回复

指司马光,因为当时任翰林学士、右谏议大夫,故称司马谏议

书是古代的一种文体,作书信、文件讲,说明写给谁。如司马迁《报任安书》,林觉民的《与妻书》,苏辙《上枢密韩太尉书》,王安石的《答司马谏议书》;此外还作书写、记载讲,如“明初四杰”之一高启的《书博鸡者事》,就是记斗鸡赌输赢的人的故事。

解题

王安石(1021-1086),字介甫,号半山。北宋著名思想家、政治家、文学家、改革家,“唐宋八大家”之一。

作者

熙宁二年(1069年),任参知政事,次年拜相,主持变法。因守旧派反对,熙宁七年(1074年)罢相。一年后,宋神宗再次起用,旋又罢相,退居江宁。熙宁十年(1077年),被封“舒国公”,后改封“荆国公”,后人称其为王荆公。列宁称王安石为“中国11世纪的改革家”。元祐元年(1086年),保守派得势,新法皆废,郁然病逝于钟山(今江苏南京),赠太傅。绍圣元年(1094年),获谥“文”,故世称王文公。

王安石在文学上也是个革新派,他是北宋诗文革新运动的积极参加者,反对北宋初年浮靡的文风,主张文章“务为有补于世”,所以,他的散文大致贯彻了他的文学主张,揭露时弊、反映社会矛盾,具有较浓厚的政治色彩。

其诗“学杜得其瘦硬”,擅长于说理与修辞,晚年诗风含蓄深沉、深婉不迫,以丰神远韵的风格在北宋诗坛自成一家,世称“王荆公体”;其词写物咏怀吊古,意境空阔苍茫,形象淡远纯朴。有《临川先生文集》等著作存世。

北宋宋神宗时期,内外交困,社会矛盾空前尖锐。宋神宗熙宁二年,王安石开始实行新法,遭到守旧派的强烈反对。时任右谏议大夫的司马光给王安石写了三封长信,抨击新政,要求王安石废弃新法,恢复旧制。王安石作了回信,信虽然简短,但逐一驳斥了对方的责难,辩明了司马光所指责自己的多条罪状,批判了士大夫们因循守旧、苟且偷安的保守思想,表明变法是正确的,自己要坚持改革的决心。

背景

谏 太宗 十思 疏

对象

内容

劝诫

文体

十条值得深思的情况

秦王 · 千古一帝 · 贞观之治

修身、齐家、治国、平天下。

每一个成功的男人背后一定有一个好女人

每一个成功的男人背后也同样有一个好男人

有的时候也不只一个男人

鹞(yào)死怀中

一天,唐太宗得到一只雄健俊逸的鹞子,他让鹞子在自己的手臂上跳来跳去,赏玩得高兴时,魏征进来了。太宗怕魏征提意见,回避不及,赶紧把鹞子藏到怀里。这一切早被魏征看到,他禀报公事时故意喋喋不休,拖延时间。太宗不敢拿出鹞子,结果鹞子被憋死在怀里。

于是伤心地回到后宫,大发雷霆说:“我非杀掉这个田舍翁不可!”皇后闻之,问明原委,立刻穿上大礼服向太宗行礼道贺:“恭喜陛下,贺喜陛下!唐朝有魏征这样的好臣子,又有您这样的好皇帝,这是有史以来没有过的好现象,国家兴盛指日可待。”故使太宗渐渐平息了怒气。

鹞(yào)死怀中

思考:唐太宗与魏征的关系如何?

唐太宗和魏征(徵),一个爱才惜才,善于纳谏,是历史上的“明君”;一个忠心耿耿,敢于直谏,是历史上的“诤臣”。

“以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”

千古佳话

疏:疏通事理,分条陈述。作为一种文体,属古文体的奏议类,专指臣下向国君陈述意见的奏疏。

“讽、谏、谤、讥、说”区别

讽——用委婉的言语暗示或劝告

谏——直言规劝,使改正错误。

谤——公开指责别人的过失。

讥——指责别人的过失。“谤”是公开指责,“诽”

是背地里议论,“讥”是微言讽刺。

说——用话语劝说别人,使之听从自己的意见。

走进作者走进作者

魏征,(580—643),字玄成,唐朝下曲阳人。是我国初唐伟大的政治家、思想家和杰出的历史学家,早年因避乱而出家做道士,后参加李密反隋的起义军,李密失败后降唐,太宗时拜谏议大夫,左光禄大夫,封郑国公,世人称魏郑公。死后赠司空,谥文贞。

魏征从政十六七年,上书言事二百多次,达十万言,起奏疏收在《魏郑公谏录》《贞观政要》中。著有《类礼》20卷 。辅 佐唐太宗17年,以“犯颜直谏”而闻名。他那种“上不负时主,下不阿权贵,中不侈亲戚,外不为朋党,不以逢时改节,不以图位卖忠” 的精神,千百年来,一直被传为佳话。

写作背景写作背景

唐朝初年,唐太宗常以隋朝的暴政为戒,不敢过分使用民力,能够节私欲明赏罚,广开言路,积极纳谏。到了贞观中期,生产有了较大发展,人民生活逐渐富裕,加以对外战争年年胜利,边防巩固,国威远扬,于是在一片文治武功的武欢呼声中,唐太宗渐渐骄奢,渐渐忘本,开始对百姓作威作福起来。尽管“百姓颇有怨嗟之言”,可是这声音早被朝野上下歌功颂德的欢呼声淹没了。正直的魏征对此深感担忧,贞观十一年(637)从三月到七月,五个月内他一连给唐太宗上了四疏,劝太宗“鉴彼之所亡,念我之所以保”,励精政道,巩固统治。

02

读文,研读文本

谏太宗十思疏

魏征

第八单元

本文的中心论点是什么?

朗读全文

“思国之安者,必积其德义。”

思 考:

1、本段运用了哪些论证方法?

2、作者认为“人君”应该做什么?

臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。

比喻论证

喻体

本体

树木、河流

国家

固本、浚源

积德义

形象生动地说明了德义对于国家的重要性。

排比句

源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之理,虽在下愚,知其不可,而况于明哲乎!

源不深而望流之远

根不固而求木之长

德不厚而望国之治

排比句

比喻论证

反反

求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。

源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之理,

反反

正正

排比句

正反对比论证

比喻论证

正反对比论证

中心论点;

居安思危,戒奢以俭

总结:以比喻论证、正反对比论证反复说明人君要得到国安,必须厚积德义。

第二段

思 考:

1、本段运用了哪些论证方法?

2、简要概括本段的论证思路。

3、作者认为得天下之君主为何易失人心?

4、作者如何肯定人民的力量?

1 概括历代君主的普遍规律: ( )

2 以 引出分析论证,用“殷忧”和“得志”的不同心态说明?

3 用古人的论述以 的关系 比 的关系,切中要害,令人警觉。

善始者实繁,克终者盖寡

如何对待人民是事业成败的关键

设问

水和舟

民和君

第 二 段

总结:从历史教训入手,以对比论证、引用论证、道理论证,进一步说明君王厚积德义的重要性。

“善始者”与“克终者”;

对待百姓人民,“竭诚”与“傲物”

载舟覆舟

第三段

思 考:

1、“十思”的主要内容是什么?是否可以再归纳为几戒?

2、君主“十思”之后会有怎样的效果?

提出“十思”的内容:

一思知足不纵欲,二思知止不扰民,三思谦冲不傲物,四思居下不自高,五思三驱不纵猎,六思慎重不懈怠,七思兼听不妄行,八思正身不近恶,九思施恩不谬赏,十思加罚不滥刑。

1、把“十思”的内容概括为“五戒”,可以怎么概括呢?

戒奢侈 (第1、2条)俭(生活)

戒骄傲(第3、4条)谦(待人)

戒纵欲(第5、6条)慎(处事)

戒轻人言(第7、8条)正(用人)

戒赏罚不公(第9、10条)明(执法)

3.念高危

4.惧满溢

5.乐盘游(狩猎)

6.忧懈怠

7.虑雍蔽

8.惧谗邪

9.恩所加

10.罚所及

1.见可欲

2.将有作

思知足以自戒

思知止以安人

思谦冲以自牧

思江海下百川

思三驱以为度

思慎始而敬终

思虚心以纳下

思正身以黜恶

思无因喜以谬赏

思无因怒而滥刑

十思(由什么→想到什么)

戒奢侈扰民

戒骄傲自满

戒纵欲过度

戒轻信人言

戒赏罚不公

智者尽其谋,勇者竭其力,

仁者播其惠,信者效其忠。

文武争驰,在君无事。

2 、君王按“十思”去做会有怎样的结果?

鸣琴垂拱,不言而化。

作者理想的政治境界

谏太宗十思疏

固本浚源

二.

总结历史

引出警告

提出十思

戒奢以俭

载舟覆舟,所宜深慎

诚能十思,垂拱而治

善始实繁

克终盖寡

三.

居安思危

一.

比喻论证

对比论证

(提出问题)

(分析问题)

(解决问题)

回顾课文 理清思路

思

人君当思

居安思危,戒奢以俭

提出问题

为什么思

思些什么

分析问题

解决问题

载舟覆舟,所宜深慎

诚能十思,垂拱而治

整体思路

答司马谏议书

王安石

第八单元

孔子曰:“君子求诸己。”介甫亦当自思所以致其然者,不可专罪天下之人也。夫侵官,乱政也,介甫更以为治术而先施之;贷息钱,鄙事也,介甫更以为王政而力行之;徭役,自古皆从民出,介甫更欲敛民钱顾市佣而使之。此三者,常人皆知其不可,而介甫独以为可。非介甫之智不及常人也,直欲求非常之功而忽常人之所知耳。

——司马光《与王介甫书》

行有不得,反求诸己。——《孟子·离娄上》

如何驳论?

开头先确立反驳的原则:“儒者所争,尤在于名实”,名实之争;然后抓住对方的论点(以致天下怨谤也),树起反驳的标靶;再逐一反驳司马光加给自己的罪名,要言不烦,理直气壮,反驳有力。

第三段

内容:为什么要变法?出现这种情形的原因是什么?

触动了大官僚大地主的利益

引“盘庚迁都”意在表明——坚持变法的决心决不动摇。

书信常规结尾

第四段

无由会晤,不任区区向往之至!

无由:没有缘由。

不任:不胜。

区区:拳拳,专诚、恳挚的意思。

03

品味语言,难点突破

探究

学习

思考1:

作为“11世纪的改革家”,王安石在本文中哪些地方体现了他非凡的政治胆略?

(1)“至于怨诽之多,则固前知其如此”,改革前就已经将这种情况洞明于心,却敢于挑战,体现非凡的胆略。

(2)“人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善”,直斥当时苟且偷安,不思进取,墨守成规的现象,不回避,不妥协,不遮掩,体现一种直言不讳的勇气。

(3)明知寡不敌众,却“欲出力助上以抗之”。

(4)在论辩中面对司马光这样的政敌,使用“何为而不汹汹然?”之类的强烈反诘语气。

思考2:你是如何评价王安石在《答司马谏议书》中的表现的?

观点一:王安石在这篇《答司马谏议书》中表现出了“三不足”的大无畏精神,即“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”,表明了他的进步思想。王安石和司马光的斗争,虽然是统治阶级内部代表不同阶层利益的两个大臣的个人政见之争,但它更是中国11世纪的一个重要事件——王安石变法的缩影。王安石的《答司马谏议书》是这一场斗争的生动速写,是这一大事件的真实纪要。它是王安石在当时北宋“积贫积弱”的困境中发出的发奋图强的呼声,它直接宣传了变法革新的积极思想。

观点二:王安石在《答司马谏议书》一文中把反对意见一概斥为“邪说”,把持不同意见的人一概贬为“壬人”,虽然行文痛快,但与实际情况不尽相符,有失偏颇。所以明人茅坤说:“荆公之愎而自用,所以自误。”

主旨点睛

在本文中,作者王安石通过辩明侵官、生事、征利、拒谏怨五事,逐条驳斥了司马光的指责,揭露士大夫不恤国事、偷安、墨守成规的保守思想,表明了自己坚持改革、敢想敢决不为流言蜚语所动的决心。

文化常识

有司,指主管某部门的官吏;泛指官吏。出自《礼记·儒行》。诸葛亮《出师表》等均有相关记载。

士大夫,是古代中国对于社会上的士人和官吏之统称。他们既是国家政治的直接参与者,同时又是社会上文化、艺术的创造者、传承者。政治是绝大多数“士大夫”人生的第一要务;但同时,他们的文化素养也决定了他们是文学、书法、绘画、篆刻、古董收藏等文化的继承者和创造者。

盘庚,甲骨文作般庚,生卒年不详,子姓,名旬,商王祖丁之子,阳甲之弟,商朝第十九位君主(不计太丁)。

拓展延伸

天变不足畏,人言不足恤,祖宗之法不可守。 ——王安石

介甫无他,但执拗耳。赠恤之典宜厚。 ——司马光

论来介甫初间极好,他本是正人,见天下之弊如此,锐意欲更新之……以文章节行高一世,而尤以道德经济为己任。被遇神宗,致位宰相,世方仰其有为,庶几复见二帝三王之盛。而安石乃汲汲以财利兵革为先务,引用凶邪,排摈忠直,躁迫强戾,使天下之人,嚣然丧其乐生之心。卒之群奸嗣虐,流毒四海,至于崇宁、宣和之际,而祸乱极矣。 ——朱熹

王安石是对中国文化影响最大的人物之一,同时也是能够代表中华民族人格的人物。 ——胡适

作业:

中国历代对王安石的评价聚讼纷纭,莫衷一是。你眼中的王安石是怎样的?请参考材料中有关王安石的言论,以《王安石,我想对你说》为题,给王安石写一封信。

再 见

同课章节目录