知识梳理15 古诗词诵读(69张PPT)-2020-2021学年高一语文下学期期末专项复习(统编版必修下册)

文档属性

| 名称 | 知识梳理15 古诗词诵读(69张PPT)-2020-2021学年高一语文下学期期末专项复习(统编版必修下册) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-21 16:44:17 | ||

图片预览

文档简介

古诗词诵读(一)

知识梳理

杜甫

从神情、外貌角度来“读”一下杜甫

经历坎坷,仕途不顺

孱弱

忧愁

饱经沧桑

消瘦

憔悴

衰老

杜甫的创作历程

(一)读书和壮游时期

(二)长安十年时期

(三)战乱流离时期

(四)漂泊西南时期

杜甫七岁即能诗文,十五时在文坛初露头角。二十岁后, 他开始漫游生活,南游吴越,北游齐赵,饱览了祖国壮丽的河山,开阔了他的视野和心胸,并在洛阳和李白结为肝胆相照的朋友。

这个时期的创作,表现了他青年时期的气概和抱负。如:《望岳》。

一 读书壮游时期

公元746年杜甫满怀政治理想到长安考试求官,由于奸相李林甫玩弄了“野无遗贤”的骗术,参加考试的人全部落榜,杜甫也身受其害,困居长安10年之久.向皇帝献赋,向贵人投赠,,最后才得到右卫率府胄曹参军(主要是看守兵甲仗器、库府锁匙)的小官。

不幸的遭遇是他进一步认识到统治者的腐朽,创作出《兵车行》《丽人行》等杰出的现实主义诗篇。诗的风格由早期的热情奔放,乐观坦荡变的悲壮凄凉,形成“沉郁顿挫”的诗风。

长安十年时期

由于安史之乱,杜甫携家和人民一道受冻挨饿,避难流亡,卷进了生活的底层。在沦陷区,山河破碎之感甚深。灾难的时代,震撼着诗人的心灵,使他写出了《春望》《北征》和“三吏”(《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》)、“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》)等具有高度人民性和爱国思想的不朽诗篇,并达到了现实主义的高峰。

战乱流离时期

安史之乱后于公元759年由甘肃颠沛流离到了成都,靠了友人的帮助在城西浣花溪畔营建了草堂。他在这里居住了将近4年,写下了240多首诗篇。

《春夜喜雨》、《茅屋为秋风所破歌》《闻官军收河南河北》《蜀相》

颠沛流离时期

杜甫离开夔州后,辗转湖北的江陵、公安,于大历三年的年底,到了岳阳。

杜甫的朋友严武去世,杜甫在成都生活失去凭依,遂沿江东下,滞留夔州。

登岳阳楼

写作背景:

唐代宗大历三年(768)之后,杜甫出峡漂泊两湖,此诗是登岳阳楼触景感怀之作。

此诗为诗人晚年作品,是年诗人已五十七岁,距生命的终结仅有两年,当时诗人处境艰难,凄苦不堪,年老体衰,贫病交加,患肺病及风痹症,左臂偏枯,右耳已聋,靠饮药维持生命。

再加上北归无望,全家人寄居在一只小船上,沿着洞庭湖向南漂泊。

知人论世

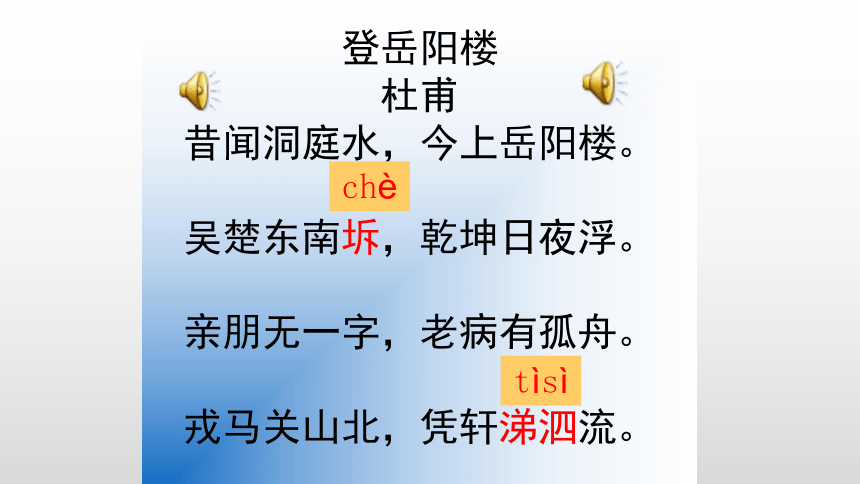

登岳阳楼

杜甫

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

chè

tìsì

这首诗用到了哪些意象?这些意象分别带给你怎样的感受?

洞庭水、岳阳楼

辽阔雄伟

吴楚、乾坤日月

开阔博大

孤舟

孤单漂泊

借助联想和想象,用自己的话将诗人所描绘的意象和画面描述出来

早就听闻洞庭湖水的波澜壮阔,今天有幸登上了岳阳楼来一睹洞庭湖的雄姿。只见吴楚两地被广阔浩瀚的湖水一分为二,分布于东南两边,苍茫无际的湖面上,波浪一浪掀过一浪,向天边汹涌而去,大地长天、日月星辰日日夜夜在湖里浮荡着,景象壮美极了!回头想一想自己,亲朋故旧竟无一字寄给漂泊江湖的我,衰老多病的我呀,只有生活在一只小小的舟船上。透过这浩渺无边的洞庭湖,遥望关山以北,那里仍然是兵荒马乱、战火纷飞;一想到这,靠在窗轩之上的我不禁涕泪交流。

深入分析

从首联“昔闻洞庭水,今上岳阳楼”?一句,你感受到作者登楼的感情怎样呢?

昔闻洞庭水,

今上岳阳楼。

“今上”:夙愿得偿,

幸事一件

“昔闻”:慕名已久

向往之久

有初登岳阳楼之喜悦。

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

诗人青年时代当值“开元盛世”,到处都是歌舞升平的景象,诗人既闻洞庭之名,必有向往之意,可惜未能一游;

如今,祖国山河残破,疮疾满目,而诗人也到了暮年,且历尽人生坎坷,却有幸登楼,怎能不百感交集呢?

“吴楚东南坼,乾坤日月浮。”?让你联想到了谁的诗句?

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

曹操《观沧海》

吴楚东南坼,乾坤日月浮。

“气压百代,

为五言雄浑之绝。”

——宋 刘须溪

“已尽大观,

后来诗人,何处措手。”

——明 王嗣奭shì

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

最传神的两个字是?写出了洞庭湖怎样的景色特点?

品诗

坼

浮

精字品析

①坼:分裂,洞庭湖将吴、楚两地分开; 浮:漂浮,日月和星辰都漂浮在洞庭湖上。

②试想,广袤数千里的吴、楚两地就因为有了这个湖, 一下子断裂为二,这气势何等磅礴;而日月星辰仿佛都飘浮在这湖水上面,,这景象又何等宏丽。

③表现了洞庭湖气势磅礴,宏伟奇丽。

.表现了诗人热爱祖国河山的情怀。

“亲朋无一字,老病有孤舟”一句,抒发了作者怎样的情感?

个人的不幸遭遇:

身世孤苦、处境凄凉

面对浩渺的洞庭湖,诗人只是感叹自己的身世吗?

戎马关山北,

凭轩涕泗流。

诗人为什么流泪?可看出作者怎样的思想感情?

尾联:

戎马关山北, 凭轩涕泗流。

诗人凭轩老泪横流

①年老孤独,有感于自已凄苦的身世。

②遥想北方边境,战乱未平,国家艰危,诗人对国家前途十分忧虑。

③也有无以报国的自伤。

杜甫这种忧国忧民的情怀,你们还从他的哪些诗句感受到了呢?

“安得广厦千万间,大庇(bì)天下寒士俱欢颜, 风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见(xiàn)此屋,吾庐独破受冻死亦足!”

(杜甫《茅屋为秋风所破歌》)?

“国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。”

(杜甫《春望》)?

“花近高楼伤客心,万方多难此登临。”

(杜甫《登楼》 )

江畔孤舟,途中瘦马,沉郁顿挫,尽显诗圣品格

梦中天姥,崖间白鹿,豪放飘逸,皆叹谪仙风骨

一起对对联

前四句写景 → 宽阔广大 开阔

↓

五六句叙身世 → 凄凉落寞 狭窄

↓

七八句抒感慨 → 广阔胸襟 开阔

名为“登岳阳楼”,却不局限于写“岳阳楼”与“洞庭水”。屏弃了眼前景物的精微刻画,从大处着笔,吐纳天地。

其身世之悲,国家之忧,浩浩茫茫,与洞庭水势融合无间,形成沉雄悲壮、博大深远的意境。

比较阅读:

与夏十二登岳阳楼

李白

楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

【背景点击】

开元二年(759),李白流放途中遇赦,回舟江陵,南游岳阳而作此诗。夏十二,李白朋友,排行十二。

参考答案:

1.“雁引愁心去”运用了拟人手法,写出了李白流放遇赦的高兴心情。这一句写大雁有意为诗人带走愁心,下句写君山有情为诗人衔来好月,愁去喜来,互相映衬。“引愁心”比“别秋江”更富有感彩,且更新颖。

1、颔联中的“雁引愁心去” ,有的版本写作 “雁别秋江去”。你认为哪一句更妙,为什么?

第三联运用夸张手法写出了岳阳楼高耸入云的情状,同时这两句诗想像神奇,在云间连榻,在天上“行杯”,写出了诗人恍若置身仙境的情景。

2、就颈联“云间连下榻,天上接行杯”所运用的艺术表现手法做简要分析。

①诗人笔下的岳阳楼最突出的特点是“高”。

②情感是欢乐喜悦,超脱豁达。

3、诗人笔下的岳阳楼最突出的特点是什么?抒发了诗人什么情感?

诗境:

1、李诗山水景物宏丽美好,人的心情轻松快乐,交融成一个似真似幻的迷人境界。

2、杜诗沉雄悲壮、博大深远。

风格:

1、李诗用映衬、夸张等手法,想象奇特,笔法洒脱,可用豪放飘逸概括。

2、杜诗基本写实,意旨深厚,又多变化,可用沉郁顿挫来概括。

将本诗与杜甫的《登岳阳楼》作比较,说说它们在诗境和风格方面有什么不同。

楼观岳阳尽,川迥洞庭开

登上岳阳楼,无边景色尽收眼底。江水流向茫茫远方,洞庭湖面浩荡开阔,汪洋无际。

这是从楼的高处俯瞰周围的远景。

这渺远辽阔的景色,形象地表明诗人立足点之高——不正面写楼高而楼高已自见。

雁引愁心去,山衔好月来

诗人笔下的自然万物好像被赋予了生命——雁儿高飞,带走了诗人忧愁苦闷之心;月出山口,仿佛是君山衔来了团圆美好之月。

想像新颖,有独创性。

云间连下榻,天上接行杯

诗人在岳阳楼上住宿,饮酒,仿佛在天上云间一般。

又用衬托手法写楼高,夸张地形容其高耸入云的状态,这似乎是醉眼朦胧中的幻景。

醉后凉风起,吹人舞袖回

楼高风急,醉后凉风四起——着笔仍在写楼高。凉风习习吹人,衣袖翩翩飘舞,仪表何等潇洒自如,情调何等舒展流畅,态度又何其超脱豁达,豪情逸志,溢于言表。

比较阅读:

与夏十二登岳阳楼

李白

楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

【背景点击】

开元二年(759),李白流放途中遇赦,回舟江陵,南游岳阳而作此诗。夏十二,李白朋友,排行十二。

1.颔联中的“雁引愁心去” ,有的版本写作 “雁别秋江去”。你认为哪一句更妙,为什么?

2.就颈联“云间连下榻,天上接行杯”所运用的艺术表现手法做简要分析。

3.诗人笔下的岳阳楼最突出的特点是什么?抒发了诗人什么情感?

4.将本诗与杜甫的《登岳阳楼》作比较,说说它们在诗境和风格方面有什么不同。

江畔孤舟,途中瘦马,沉郁顿挫,尽显诗圣品格

梦中天姥,崖间白鹿,豪放飘逸,皆叹谪仙风骨

一起对对联

诗歌小结

诗歌不局限于写“岳阳楼”和“洞庭水水”。诗人摒弃眼前景物的精微刻画,从大处着笔,吐纳天地,心系国家安危,悲壮苍凉,催人泪下。时间上抚今追昔,空间上包吴楚、越关山。其身世之悲,国家之忧,浩浩茫茫,与洞庭水势融合无间,形成沉雄悲壮、博大深远的意境。

游园

汤显祖

牡丹亭

牡丹亭

《牡丹亭》,全名《牡丹亭还魂记》,即《还魂记》,也称《还魂梦》或《牡丹亭梦》,传奇剧本,二卷,五十五出,据明人小说《杜丽娘慕色还魂》而成,明代南曲的代表,汤显祖著。作者曾说:“一生四梦,得意处唯在《牡丹》。”

? 《牡丹亭》与《西厢记》《窦娥冤》《长生殿》(另一说是《西厢记》《牡丹亭》《长生殿》和《桃花扇》)并称中国四大古典戏剧。

【《牡丹亭》】

牡丹亭

汤显祖(1550—1616),中国明代戏曲家、文学家。字义仍,号海若、若士、清远道人。汉族,江西临川人。公元1583年(万历十一年)中进士,任太常寺博士、礼部主事,因弹劾申时行,降为徐闻典史,后调任浙江遂昌知县,又因不附权贵而免官,未再出仕。曾从罗汝芳读书,又受李贽思想的影响。在戏曲创作方面,反对拟古和拘泥于格律。作有传奇《牡丹亭》、《邯郸记》、《南柯记》、《紫钗记》,合称《玉茗堂四梦》(临川四梦),以《牡丹亭》最著名。在戏曲史上,和关汉卿、王实甫齐名,在中国乃至世界文学史上都有着重要的地位。

【作者介绍】

牡丹亭

剧情梗概

贫寒书生柳梦梅梦见在一座花园的梅树下立着一位佳人,说同他有姻缘之分,从此经常思念她。南安太守杜宝之女名丽娘,才貌端妍,从师陈最良读书。她由《诗经·关雎》章而伤春寻春,从花园回来后在昏昏睡梦中见一书生持半枝垂柳前来求爱,两人在牡丹亭畔幽会。

丽娘醒来后,恹恹思睡,第二天又去花园,寻找梦境。失望之下相思成病,形容日渐消瘦下去。杜丽娘从此愁闷消瘦,一病不起。她在弥留之际要求母亲把她葬在花园的梅树下,嘱咐丫环春香将其自画像藏在太湖石底。其父升任淮阳安抚使,委托陈最良葬女并修建“梅花庵观”。

牡丹亭

剧情梗概

三年后,柳梦梅赴京应试,借宿梅花庵观中,在太湖石下拾得杜丽娘画像,发现杜丽娘就是他梦中见到的佳人。杜丽娘魂游后园,和柳梦梅再度幽会。柳梦梅掘墓开棺,杜丽娘起死回生,两人结为夫妻,前往临安。杜丽娘的老师陈最良看到杜丽娘的坟墓被发掘,就告发柳梦梅盗墓之罪。

柳梦梅在临安应试后,受杜丽娘之托,送家信传报还魂喜讯,结果被杜宝囚禁。发榜后,柳梦梅由阶下囚一变而为状元,但杜宝拒不承认女儿的婚事,强迫她离异,纠纷闹到皇帝面前,杜丽娘和柳梦梅二人终成眷属。

牡丹亭

经典场次

《惊梦》—写对美和爱的发现和拥抱

《寻梦》—对美和爱的深刻回味和追忆

《写真》—描摹美的容颜和爱的信息

《闹殇》—美 的毁灭和爱的持续延伸

牡丹亭

经典场次

“惊梦”选自《牡丹亭》第十出,包括“游园”和“惊梦”两部分内容。

“游园”——主要写杜丽娘为了排遣愁闷,走出深闺,看到了一个崭新的天地。通过赏春、感春、伤春的感情变化,透露出杜丽娘青春的苦闷与精神的压抑,同时大自然的无限春光也触动了她内心深处对美的渴望,唤起她青春意识的觉醒。

“惊梦”——主要写杜丽娘由思春而感梦,由感梦而生情,终于在梦境中幽会了意中人,通过对二人欢会时“千般爱惜,万种温存”的极力渲染,充分肯定了作为人的本性的男女之情的合理性与正当性。

第十出 惊梦

【皂罗袍】原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院!

〔合〕朝飞暮卷,云霞翠轩;雨丝风片,烟波画船——锦屏人忒看的这韶光贱!

牡丹亭

【译】原来这姹紫嫣红的繁花开遍,似只能交给这破败的断井颓垣。这样的良辰美景却让人如何度过呢?使人欢心愉快的事究竟谁家才有呢?

朝飞暮卷的楼阁,云霞掩映中的翠轩,蒙蒙细雨,微微春风,烟波中的画船,深闺人也太把这美好时光看的卑贱。

【绕池游】〔旦上〕梦回莺啭,乱煞年光遍。人立小庭深院。〔贴〕炷尽沉烟,抛残绣线,恁今春关情似去年?

第十出 惊梦

【步步娇】〔旦〕袅晴丝吹来闲庭院,摇漾春如线。停半晌、整花钿。没揣菱花,偷人半面,迤逗的彩云偏。〔行介〕步香闺怎便把全身现!〔贴〕今日穿插的好。

第十出 惊梦

【醉扶归】〔旦〕你道翠生生出落的裙衫儿茜,艳晶晶花簪八宝填,可知我常一生儿爱好是天然。恰三春好处无人见。不堤防沉鱼落雁鸟惊喧,则怕的羞花闭月花愁颤。〔贴〕早茶时了,请行。〔行介〕你看:“画廊金粉半零星,池馆苍苔一片青。踏草怕泥新绣袜,惜花疼煞小金铃。”〔旦〕不到园林,怎知春色如许!

第十出 惊梦

杜丽娘与柳梦梅

【皂罗袍】原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院!

〔合〕朝飞暮卷,云霞翠轩;雨丝风片,烟波画船——锦屏人忒看的这韶光贱!

〔贴〕是花都放了,那牡丹还早。

第十出 惊梦

【隔尾】观之不足由他缱,便赏遍了十二亭台是枉然。到不如兴尽回家闲过遣。

〔作到介〕〔贴〕“开我西阁门,展我东阁床。瓶插映山紫,炉添沉水香。”小姐,你歇息片时,俺瞧老夫人去也。〔下〕〔旦叹介〕“默地游春转,小试宜春面。”春啊,得和你两留连,春去如何遣?咳,恁般天气,好困人也。春香那里?〔作左右瞧介〕〔又低首沉吟介〕天呵,春色恼人,信有之乎!常观诗词乐府,古之女子,因春感情,遇秋成恨,诚不谬矣。吾今年已二八,未逢折桂之夫;忽慕春情,怎得蟾宫之客?昔日韩夫人得遇于郎,张生偶逢崔氏,曾有《题红记》、《崔徽传》二书。此佳人才子,前以密约偷期,后皆得成秦晋。〔长叹介〕吾生于宦族,长在名门。年已及笄,不得早成佳配,诚为虚度青春,光阴如过隙耳。〔泪介〕可惜妾身颜色如花,岂料命如一叶乎!

每日绕娘身有百十遭,并不见你向人前轻一笑。他背熟的班姬《四诫》从头学,不要得孟母三迁把气淘。

——第二十出《闹殇》

杜丽娘形象的塑造

老成、端庄、娴静、持重

杜丽娘形象的塑造

《牡丹亭》的女主人公,是一个大胆追求爱情、追求自由、追求个性解放的女性形象。

她并不是先爱上了柳梦梅再去梦中幽会,首先是难耐青春寂寞,“欲”——“情”,即由自然涌发的生命冲动引向与柳的梦中合欢,由此孕育了生死不忘之情。这正是剧作家汤显祖所主张的包括性爱之欲在内的“情”。

1、苦于幽闺,乐于梦境。

2、因情而死,为情再生。

3、捍卫爱情,勇于抗争。

身出名门、才貌端妍、聪慧过人、老成、端庄、娴静、持重

杜丽娘的形象:

笼中的金丝雀

封建礼教

封建思想

惊梦

生命意识

青春爱情

回生

闺塾

对生死追求的爱情的捍卫

充分展现了对人的感性情欲、人的自我生命的追求及其实现过程

春香的形象:

活泼可爱、调皮机灵

红娘

以童心来反抗封建礼教

柳梦梅的形象:

名门之后,才貌出众,落拓不遇

痴情、钟情与纯情

一是以情反理,反对处于正统地位的程朱理学,肯定和提倡人的自由权利和情感价值。

二是崇尚个性解放,突破禁欲主义。肯定了青春的美好、爱情的崇高以及生死相随的美满结合。

《牡丹亭》的主题意义

《牡丹亭》可以说是一部有史诗格局的“寻情记”,上承《西厢》,下启《红楼》,是中国浪漫文学传统中一座巍巍高峰。

《牡丹亭》的艺术特色

1. 典型的浪漫主义风格。

情节构思和人物塑造上:杜丽娘由梦生情,由情生病,因病而死,死而再生。

2. 鲜明而生动的人物形象。

杜丽娘、柳梦梅、杜宝、陈最良

在塑造形象时,主要着眼于人物的思想感情和内心世界。

3. 诗化的语言,华美精雅。

原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。

良辰美景奈何天,便赏心乐事谁家院?

朝飞暮卷,云霞翠轩,雨丝风片,烟波画船。锦屏人忒看的这韶光贱!

《牡丹亭》的文化意义

(一)以情反理。反对处于正统地位的程朱理学,肯定和提倡人的自由权利和情感价值。

(二)崇尚个性解放,突破禁欲主义。肯定青春的美好、爱情的崇高及生死相随的美满结合。

谢 谢

知识梳理

杜甫

从神情、外貌角度来“读”一下杜甫

经历坎坷,仕途不顺

孱弱

忧愁

饱经沧桑

消瘦

憔悴

衰老

杜甫的创作历程

(一)读书和壮游时期

(二)长安十年时期

(三)战乱流离时期

(四)漂泊西南时期

杜甫七岁即能诗文,十五时在文坛初露头角。二十岁后, 他开始漫游生活,南游吴越,北游齐赵,饱览了祖国壮丽的河山,开阔了他的视野和心胸,并在洛阳和李白结为肝胆相照的朋友。

这个时期的创作,表现了他青年时期的气概和抱负。如:《望岳》。

一 读书壮游时期

公元746年杜甫满怀政治理想到长安考试求官,由于奸相李林甫玩弄了“野无遗贤”的骗术,参加考试的人全部落榜,杜甫也身受其害,困居长安10年之久.向皇帝献赋,向贵人投赠,,最后才得到右卫率府胄曹参军(主要是看守兵甲仗器、库府锁匙)的小官。

不幸的遭遇是他进一步认识到统治者的腐朽,创作出《兵车行》《丽人行》等杰出的现实主义诗篇。诗的风格由早期的热情奔放,乐观坦荡变的悲壮凄凉,形成“沉郁顿挫”的诗风。

长安十年时期

由于安史之乱,杜甫携家和人民一道受冻挨饿,避难流亡,卷进了生活的底层。在沦陷区,山河破碎之感甚深。灾难的时代,震撼着诗人的心灵,使他写出了《春望》《北征》和“三吏”(《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》)、“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》)等具有高度人民性和爱国思想的不朽诗篇,并达到了现实主义的高峰。

战乱流离时期

安史之乱后于公元759年由甘肃颠沛流离到了成都,靠了友人的帮助在城西浣花溪畔营建了草堂。他在这里居住了将近4年,写下了240多首诗篇。

《春夜喜雨》、《茅屋为秋风所破歌》《闻官军收河南河北》《蜀相》

颠沛流离时期

杜甫离开夔州后,辗转湖北的江陵、公安,于大历三年的年底,到了岳阳。

杜甫的朋友严武去世,杜甫在成都生活失去凭依,遂沿江东下,滞留夔州。

登岳阳楼

写作背景:

唐代宗大历三年(768)之后,杜甫出峡漂泊两湖,此诗是登岳阳楼触景感怀之作。

此诗为诗人晚年作品,是年诗人已五十七岁,距生命的终结仅有两年,当时诗人处境艰难,凄苦不堪,年老体衰,贫病交加,患肺病及风痹症,左臂偏枯,右耳已聋,靠饮药维持生命。

再加上北归无望,全家人寄居在一只小船上,沿着洞庭湖向南漂泊。

知人论世

登岳阳楼

杜甫

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

chè

tìsì

这首诗用到了哪些意象?这些意象分别带给你怎样的感受?

洞庭水、岳阳楼

辽阔雄伟

吴楚、乾坤日月

开阔博大

孤舟

孤单漂泊

借助联想和想象,用自己的话将诗人所描绘的意象和画面描述出来

早就听闻洞庭湖水的波澜壮阔,今天有幸登上了岳阳楼来一睹洞庭湖的雄姿。只见吴楚两地被广阔浩瀚的湖水一分为二,分布于东南两边,苍茫无际的湖面上,波浪一浪掀过一浪,向天边汹涌而去,大地长天、日月星辰日日夜夜在湖里浮荡着,景象壮美极了!回头想一想自己,亲朋故旧竟无一字寄给漂泊江湖的我,衰老多病的我呀,只有生活在一只小小的舟船上。透过这浩渺无边的洞庭湖,遥望关山以北,那里仍然是兵荒马乱、战火纷飞;一想到这,靠在窗轩之上的我不禁涕泪交流。

深入分析

从首联“昔闻洞庭水,今上岳阳楼”?一句,你感受到作者登楼的感情怎样呢?

昔闻洞庭水,

今上岳阳楼。

“今上”:夙愿得偿,

幸事一件

“昔闻”:慕名已久

向往之久

有初登岳阳楼之喜悦。

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

诗人青年时代当值“开元盛世”,到处都是歌舞升平的景象,诗人既闻洞庭之名,必有向往之意,可惜未能一游;

如今,祖国山河残破,疮疾满目,而诗人也到了暮年,且历尽人生坎坷,却有幸登楼,怎能不百感交集呢?

“吴楚东南坼,乾坤日月浮。”?让你联想到了谁的诗句?

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

曹操《观沧海》

吴楚东南坼,乾坤日月浮。

“气压百代,

为五言雄浑之绝。”

——宋 刘须溪

“已尽大观,

后来诗人,何处措手。”

——明 王嗣奭shì

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

最传神的两个字是?写出了洞庭湖怎样的景色特点?

品诗

坼

浮

精字品析

①坼:分裂,洞庭湖将吴、楚两地分开; 浮:漂浮,日月和星辰都漂浮在洞庭湖上。

②试想,广袤数千里的吴、楚两地就因为有了这个湖, 一下子断裂为二,这气势何等磅礴;而日月星辰仿佛都飘浮在这湖水上面,,这景象又何等宏丽。

③表现了洞庭湖气势磅礴,宏伟奇丽。

.表现了诗人热爱祖国河山的情怀。

“亲朋无一字,老病有孤舟”一句,抒发了作者怎样的情感?

个人的不幸遭遇:

身世孤苦、处境凄凉

面对浩渺的洞庭湖,诗人只是感叹自己的身世吗?

戎马关山北,

凭轩涕泗流。

诗人为什么流泪?可看出作者怎样的思想感情?

尾联:

戎马关山北, 凭轩涕泗流。

诗人凭轩老泪横流

①年老孤独,有感于自已凄苦的身世。

②遥想北方边境,战乱未平,国家艰危,诗人对国家前途十分忧虑。

③也有无以报国的自伤。

杜甫这种忧国忧民的情怀,你们还从他的哪些诗句感受到了呢?

“安得广厦千万间,大庇(bì)天下寒士俱欢颜, 风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见(xiàn)此屋,吾庐独破受冻死亦足!”

(杜甫《茅屋为秋风所破歌》)?

“国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。”

(杜甫《春望》)?

“花近高楼伤客心,万方多难此登临。”

(杜甫《登楼》 )

江畔孤舟,途中瘦马,沉郁顿挫,尽显诗圣品格

梦中天姥,崖间白鹿,豪放飘逸,皆叹谪仙风骨

一起对对联

前四句写景 → 宽阔广大 开阔

↓

五六句叙身世 → 凄凉落寞 狭窄

↓

七八句抒感慨 → 广阔胸襟 开阔

名为“登岳阳楼”,却不局限于写“岳阳楼”与“洞庭水”。屏弃了眼前景物的精微刻画,从大处着笔,吐纳天地。

其身世之悲,国家之忧,浩浩茫茫,与洞庭水势融合无间,形成沉雄悲壮、博大深远的意境。

比较阅读:

与夏十二登岳阳楼

李白

楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

【背景点击】

开元二年(759),李白流放途中遇赦,回舟江陵,南游岳阳而作此诗。夏十二,李白朋友,排行十二。

参考答案:

1.“雁引愁心去”运用了拟人手法,写出了李白流放遇赦的高兴心情。这一句写大雁有意为诗人带走愁心,下句写君山有情为诗人衔来好月,愁去喜来,互相映衬。“引愁心”比“别秋江”更富有感彩,且更新颖。

1、颔联中的“雁引愁心去” ,有的版本写作 “雁别秋江去”。你认为哪一句更妙,为什么?

第三联运用夸张手法写出了岳阳楼高耸入云的情状,同时这两句诗想像神奇,在云间连榻,在天上“行杯”,写出了诗人恍若置身仙境的情景。

2、就颈联“云间连下榻,天上接行杯”所运用的艺术表现手法做简要分析。

①诗人笔下的岳阳楼最突出的特点是“高”。

②情感是欢乐喜悦,超脱豁达。

3、诗人笔下的岳阳楼最突出的特点是什么?抒发了诗人什么情感?

诗境:

1、李诗山水景物宏丽美好,人的心情轻松快乐,交融成一个似真似幻的迷人境界。

2、杜诗沉雄悲壮、博大深远。

风格:

1、李诗用映衬、夸张等手法,想象奇特,笔法洒脱,可用豪放飘逸概括。

2、杜诗基本写实,意旨深厚,又多变化,可用沉郁顿挫来概括。

将本诗与杜甫的《登岳阳楼》作比较,说说它们在诗境和风格方面有什么不同。

楼观岳阳尽,川迥洞庭开

登上岳阳楼,无边景色尽收眼底。江水流向茫茫远方,洞庭湖面浩荡开阔,汪洋无际。

这是从楼的高处俯瞰周围的远景。

这渺远辽阔的景色,形象地表明诗人立足点之高——不正面写楼高而楼高已自见。

雁引愁心去,山衔好月来

诗人笔下的自然万物好像被赋予了生命——雁儿高飞,带走了诗人忧愁苦闷之心;月出山口,仿佛是君山衔来了团圆美好之月。

想像新颖,有独创性。

云间连下榻,天上接行杯

诗人在岳阳楼上住宿,饮酒,仿佛在天上云间一般。

又用衬托手法写楼高,夸张地形容其高耸入云的状态,这似乎是醉眼朦胧中的幻景。

醉后凉风起,吹人舞袖回

楼高风急,醉后凉风四起——着笔仍在写楼高。凉风习习吹人,衣袖翩翩飘舞,仪表何等潇洒自如,情调何等舒展流畅,态度又何其超脱豁达,豪情逸志,溢于言表。

比较阅读:

与夏十二登岳阳楼

李白

楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

【背景点击】

开元二年(759),李白流放途中遇赦,回舟江陵,南游岳阳而作此诗。夏十二,李白朋友,排行十二。

1.颔联中的“雁引愁心去” ,有的版本写作 “雁别秋江去”。你认为哪一句更妙,为什么?

2.就颈联“云间连下榻,天上接行杯”所运用的艺术表现手法做简要分析。

3.诗人笔下的岳阳楼最突出的特点是什么?抒发了诗人什么情感?

4.将本诗与杜甫的《登岳阳楼》作比较,说说它们在诗境和风格方面有什么不同。

江畔孤舟,途中瘦马,沉郁顿挫,尽显诗圣品格

梦中天姥,崖间白鹿,豪放飘逸,皆叹谪仙风骨

一起对对联

诗歌小结

诗歌不局限于写“岳阳楼”和“洞庭水水”。诗人摒弃眼前景物的精微刻画,从大处着笔,吐纳天地,心系国家安危,悲壮苍凉,催人泪下。时间上抚今追昔,空间上包吴楚、越关山。其身世之悲,国家之忧,浩浩茫茫,与洞庭水势融合无间,形成沉雄悲壮、博大深远的意境。

游园

汤显祖

牡丹亭

牡丹亭

《牡丹亭》,全名《牡丹亭还魂记》,即《还魂记》,也称《还魂梦》或《牡丹亭梦》,传奇剧本,二卷,五十五出,据明人小说《杜丽娘慕色还魂》而成,明代南曲的代表,汤显祖著。作者曾说:“一生四梦,得意处唯在《牡丹》。”

? 《牡丹亭》与《西厢记》《窦娥冤》《长生殿》(另一说是《西厢记》《牡丹亭》《长生殿》和《桃花扇》)并称中国四大古典戏剧。

【《牡丹亭》】

牡丹亭

汤显祖(1550—1616),中国明代戏曲家、文学家。字义仍,号海若、若士、清远道人。汉族,江西临川人。公元1583年(万历十一年)中进士,任太常寺博士、礼部主事,因弹劾申时行,降为徐闻典史,后调任浙江遂昌知县,又因不附权贵而免官,未再出仕。曾从罗汝芳读书,又受李贽思想的影响。在戏曲创作方面,反对拟古和拘泥于格律。作有传奇《牡丹亭》、《邯郸记》、《南柯记》、《紫钗记》,合称《玉茗堂四梦》(临川四梦),以《牡丹亭》最著名。在戏曲史上,和关汉卿、王实甫齐名,在中国乃至世界文学史上都有着重要的地位。

【作者介绍】

牡丹亭

剧情梗概

贫寒书生柳梦梅梦见在一座花园的梅树下立着一位佳人,说同他有姻缘之分,从此经常思念她。南安太守杜宝之女名丽娘,才貌端妍,从师陈最良读书。她由《诗经·关雎》章而伤春寻春,从花园回来后在昏昏睡梦中见一书生持半枝垂柳前来求爱,两人在牡丹亭畔幽会。

丽娘醒来后,恹恹思睡,第二天又去花园,寻找梦境。失望之下相思成病,形容日渐消瘦下去。杜丽娘从此愁闷消瘦,一病不起。她在弥留之际要求母亲把她葬在花园的梅树下,嘱咐丫环春香将其自画像藏在太湖石底。其父升任淮阳安抚使,委托陈最良葬女并修建“梅花庵观”。

牡丹亭

剧情梗概

三年后,柳梦梅赴京应试,借宿梅花庵观中,在太湖石下拾得杜丽娘画像,发现杜丽娘就是他梦中见到的佳人。杜丽娘魂游后园,和柳梦梅再度幽会。柳梦梅掘墓开棺,杜丽娘起死回生,两人结为夫妻,前往临安。杜丽娘的老师陈最良看到杜丽娘的坟墓被发掘,就告发柳梦梅盗墓之罪。

柳梦梅在临安应试后,受杜丽娘之托,送家信传报还魂喜讯,结果被杜宝囚禁。发榜后,柳梦梅由阶下囚一变而为状元,但杜宝拒不承认女儿的婚事,强迫她离异,纠纷闹到皇帝面前,杜丽娘和柳梦梅二人终成眷属。

牡丹亭

经典场次

《惊梦》—写对美和爱的发现和拥抱

《寻梦》—对美和爱的深刻回味和追忆

《写真》—描摹美的容颜和爱的信息

《闹殇》—美 的毁灭和爱的持续延伸

牡丹亭

经典场次

“惊梦”选自《牡丹亭》第十出,包括“游园”和“惊梦”两部分内容。

“游园”——主要写杜丽娘为了排遣愁闷,走出深闺,看到了一个崭新的天地。通过赏春、感春、伤春的感情变化,透露出杜丽娘青春的苦闷与精神的压抑,同时大自然的无限春光也触动了她内心深处对美的渴望,唤起她青春意识的觉醒。

“惊梦”——主要写杜丽娘由思春而感梦,由感梦而生情,终于在梦境中幽会了意中人,通过对二人欢会时“千般爱惜,万种温存”的极力渲染,充分肯定了作为人的本性的男女之情的合理性与正当性。

第十出 惊梦

【皂罗袍】原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院!

〔合〕朝飞暮卷,云霞翠轩;雨丝风片,烟波画船——锦屏人忒看的这韶光贱!

牡丹亭

【译】原来这姹紫嫣红的繁花开遍,似只能交给这破败的断井颓垣。这样的良辰美景却让人如何度过呢?使人欢心愉快的事究竟谁家才有呢?

朝飞暮卷的楼阁,云霞掩映中的翠轩,蒙蒙细雨,微微春风,烟波中的画船,深闺人也太把这美好时光看的卑贱。

【绕池游】〔旦上〕梦回莺啭,乱煞年光遍。人立小庭深院。〔贴〕炷尽沉烟,抛残绣线,恁今春关情似去年?

第十出 惊梦

【步步娇】〔旦〕袅晴丝吹来闲庭院,摇漾春如线。停半晌、整花钿。没揣菱花,偷人半面,迤逗的彩云偏。〔行介〕步香闺怎便把全身现!〔贴〕今日穿插的好。

第十出 惊梦

【醉扶归】〔旦〕你道翠生生出落的裙衫儿茜,艳晶晶花簪八宝填,可知我常一生儿爱好是天然。恰三春好处无人见。不堤防沉鱼落雁鸟惊喧,则怕的羞花闭月花愁颤。〔贴〕早茶时了,请行。〔行介〕你看:“画廊金粉半零星,池馆苍苔一片青。踏草怕泥新绣袜,惜花疼煞小金铃。”〔旦〕不到园林,怎知春色如许!

第十出 惊梦

杜丽娘与柳梦梅

【皂罗袍】原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院!

〔合〕朝飞暮卷,云霞翠轩;雨丝风片,烟波画船——锦屏人忒看的这韶光贱!

〔贴〕是花都放了,那牡丹还早。

第十出 惊梦

【隔尾】观之不足由他缱,便赏遍了十二亭台是枉然。到不如兴尽回家闲过遣。

〔作到介〕〔贴〕“开我西阁门,展我东阁床。瓶插映山紫,炉添沉水香。”小姐,你歇息片时,俺瞧老夫人去也。〔下〕〔旦叹介〕“默地游春转,小试宜春面。”春啊,得和你两留连,春去如何遣?咳,恁般天气,好困人也。春香那里?〔作左右瞧介〕〔又低首沉吟介〕天呵,春色恼人,信有之乎!常观诗词乐府,古之女子,因春感情,遇秋成恨,诚不谬矣。吾今年已二八,未逢折桂之夫;忽慕春情,怎得蟾宫之客?昔日韩夫人得遇于郎,张生偶逢崔氏,曾有《题红记》、《崔徽传》二书。此佳人才子,前以密约偷期,后皆得成秦晋。〔长叹介〕吾生于宦族,长在名门。年已及笄,不得早成佳配,诚为虚度青春,光阴如过隙耳。〔泪介〕可惜妾身颜色如花,岂料命如一叶乎!

每日绕娘身有百十遭,并不见你向人前轻一笑。他背熟的班姬《四诫》从头学,不要得孟母三迁把气淘。

——第二十出《闹殇》

杜丽娘形象的塑造

老成、端庄、娴静、持重

杜丽娘形象的塑造

《牡丹亭》的女主人公,是一个大胆追求爱情、追求自由、追求个性解放的女性形象。

她并不是先爱上了柳梦梅再去梦中幽会,首先是难耐青春寂寞,“欲”——“情”,即由自然涌发的生命冲动引向与柳的梦中合欢,由此孕育了生死不忘之情。这正是剧作家汤显祖所主张的包括性爱之欲在内的“情”。

1、苦于幽闺,乐于梦境。

2、因情而死,为情再生。

3、捍卫爱情,勇于抗争。

身出名门、才貌端妍、聪慧过人、老成、端庄、娴静、持重

杜丽娘的形象:

笼中的金丝雀

封建礼教

封建思想

惊梦

生命意识

青春爱情

回生

闺塾

对生死追求的爱情的捍卫

充分展现了对人的感性情欲、人的自我生命的追求及其实现过程

春香的形象:

活泼可爱、调皮机灵

红娘

以童心来反抗封建礼教

柳梦梅的形象:

名门之后,才貌出众,落拓不遇

痴情、钟情与纯情

一是以情反理,反对处于正统地位的程朱理学,肯定和提倡人的自由权利和情感价值。

二是崇尚个性解放,突破禁欲主义。肯定了青春的美好、爱情的崇高以及生死相随的美满结合。

《牡丹亭》的主题意义

《牡丹亭》可以说是一部有史诗格局的“寻情记”,上承《西厢》,下启《红楼》,是中国浪漫文学传统中一座巍巍高峰。

《牡丹亭》的艺术特色

1. 典型的浪漫主义风格。

情节构思和人物塑造上:杜丽娘由梦生情,由情生病,因病而死,死而再生。

2. 鲜明而生动的人物形象。

杜丽娘、柳梦梅、杜宝、陈最良

在塑造形象时,主要着眼于人物的思想感情和内心世界。

3. 诗化的语言,华美精雅。

原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。

良辰美景奈何天,便赏心乐事谁家院?

朝飞暮卷,云霞翠轩,雨丝风片,烟波画船。锦屏人忒看的这韶光贱!

《牡丹亭》的文化意义

(一)以情反理。反对处于正统地位的程朱理学,肯定和提倡人的自由权利和情感价值。

(二)崇尚个性解放,突破禁欲主义。肯定青春的美好、爱情的崇高及生死相随的美满结合。

谢 谢

同课章节目录