历史:第九单元 戊戌政变 课件(人教版选修1)

文档属性

| 名称 | 历史:第九单元 戊戌政变 课件(人教版选修1) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-04-12 20:30:14 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

通过学习,了解戊戌变法失败的基本史实,探讨中国近代化道路的曲折性。

康有为是中国近代史一个最牛的媒婆,

他最大的功劳是

把西方资产阶级政治学说

这个阳光男孩介绍

给了东方古典美女——中国儒家思想。

在中国组成了一个并不美满幸福的家庭,

生下了一个只活了一百零三天的崽——戊戌变法。

——戊戌变法闲话

新旧势力的交锋

百日维新的失败

变法失败的原因与变法的历史意义

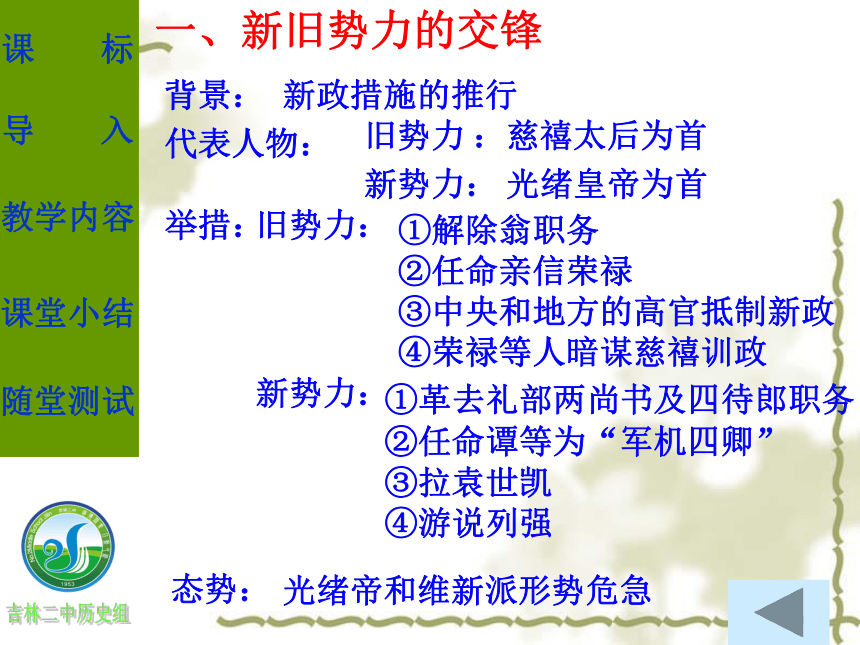

一、新旧势力的交锋

新政措施的推行

:慈禧太后为首

光绪皇帝为首

①解除翁职务

②任命亲信荣禄

④荣禄等人暗谋慈禧训政

③中央和地方的高官抵制新政

①革去礼部两尚书及四待郎职务

②任命谭等为“军机四卿”

③拉袁世凯

④游说列强

光绪帝和维新派形势危急

背景:

代表人物:

举措:

态势:

旧势力

新势力:

旧势力:

新势力:

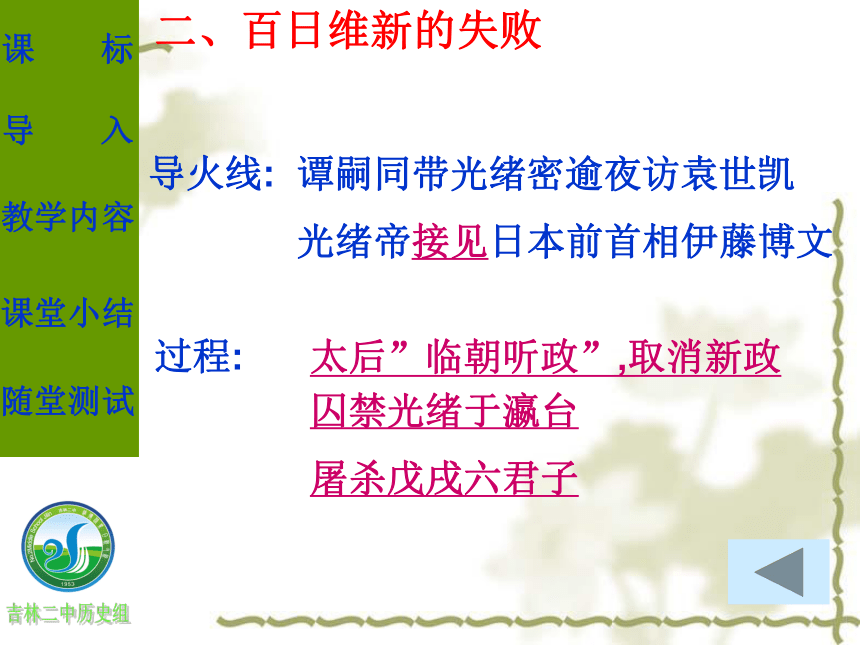

导火线:

谭嗣同带光绪密逾夜访袁世凯

光绪帝接见日本前首相伊藤博文

过程:

太后”临朝听政”,取消新政

囚禁光绪于瀛台

屠杀戊戌六君子

二、百日维新的失败

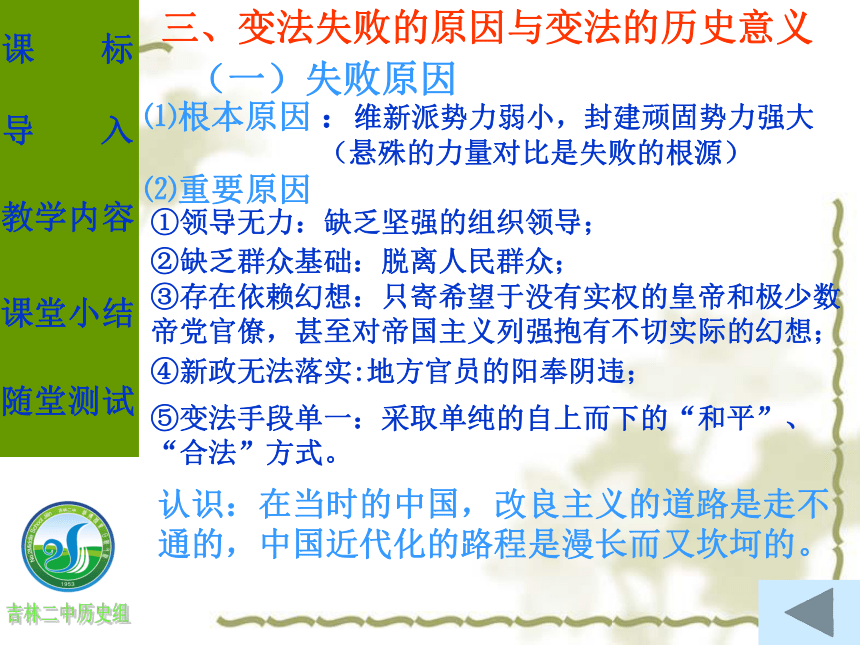

三、变法失败的原因与变法的历史意义

⑴根本原因

(一)失败原因

:维新派势力弱小,封建顽固势力强大

(悬殊的力量对比是失败的根源)

⑵重要原因

①领导无力:缺乏坚强的组织领导;

②缺乏群众基础:脱离人民群众;

⑤变法手段单一:采取单纯的自上而下的“和平”、“合法”方式。

③存在依赖幻想:只寄希望于没有实权的皇帝和极少数帝党官僚,甚至对帝国主义列强抱有不切实际的幻想;

认识:在当时的中国,改良主义的道路是走不通的,中国近代化的路程是漫长而又坎坷的。

④新政无法落实:地方官员的阳奉阴违;

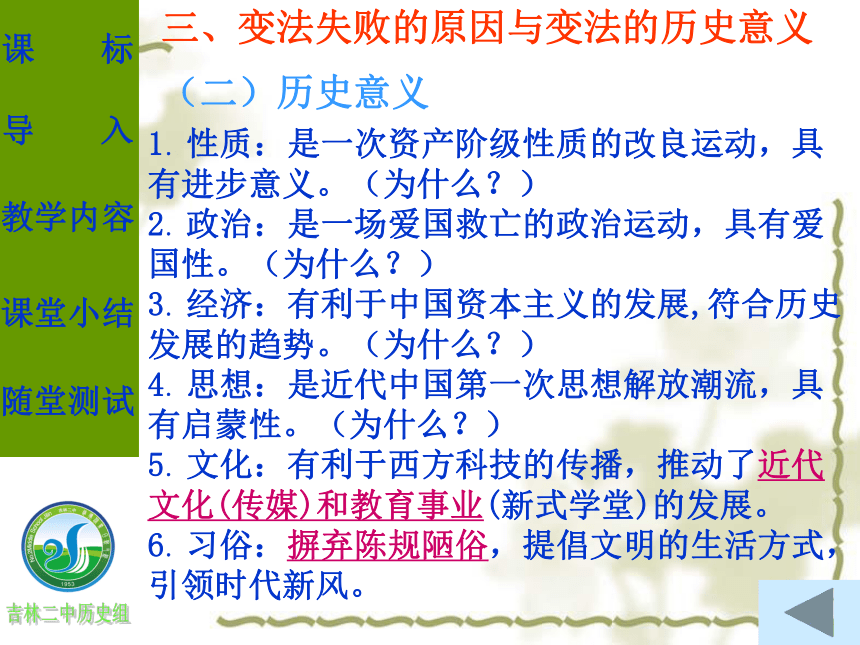

1.性质:是一次资产阶级性质的改良运动,具有进步意义。(为什么?)

2.政治:是一场爱国救亡的政治运动,具有爱国性。(为什么?)

3.经济:有利于中国资本主义的发展,符合历史发展的趋势。(为什么?)

4.思想:是近代中国第一次思想解放潮流,具有启蒙性。(为什么?)

5.文化:有利于西方科技的传播,推动了近代文化(传媒)和教育事业(新式学堂)的发展。

6.习俗:摒弃陈规陋俗,提倡文明的生活方式,引领时代新风。

三、变法失败的原因与变法的历史意义

(二)历史意义

光绪帝接见外国使节

慈禧太后废除新法

慈禧太后召荣禄来京的电报

光绪百日维新失败后被慈禧因禁于中南海瀛台

谭嗣同

林旭

戊戌六君子

康广仁

杨锐

刘光第

杨深秀

行刑之地——菜市口

我们自古以来

就有埋头苦干的人

就有拼命硬干的人

就有为民请命的人

就有舍身求法的人

这就是中国的脊梁

——鲁迅

戊戌年京师大学堂藏书楼。旧时北京大学图书馆前身。

京师大学堂足球队

1898年,梁启超、康广仁在上海桂墅里创办了中国人自办的第一所女学堂——经正女学堂。

中国女学会是在康有为、梁启超等人支持下,由维新派妇女组织起来的社会团体,当时颇有影响。而康有为的女儿康同薇、梁启超的夫人李蕙仙更是直接参与,成为女学会的中坚力量。上图为该会创办的《女学报》。

日本明治维新与中国戊戌变法对比表

项目 明治维新 戊戌变法

社会背景 (1)人民的反抗(2)新兴地主、商人不满(3)统治阶级内部(大名、中下武士)分化,幕府成为众矢之的 (1)封建危机严重

(2)封建统治者与帝国主义勾结,封建势力较强大。

领导力量 中下级武士、新兴地主等联合力量强大。 资产阶级力量较弱,仅把希望寄托在无实权的皇帝身上,顽固派力量强大。

具体措施 推翻幕府后明治政府,发布的一系列除旧布新的改革措施,大力推行。 光绪帝颁布了一系列变法诏书,但由于资产阶级无实权和顽固派强大,无法推行。

国际环境 (1)发生在19世纪中期自由资本主义时期。

(2)西方对中国的入侵和中国人民的反抗,客观上为日本提供了较为有利的国际环境。 (1)发生在19世纪末向帝国主义过渡阶段,成为列强瓜分对象

(2)帝国主义决不愿意中国成为独立强大的资本主义国家,国际环境对中国不利。

慈禧太后叶赫那拉氏(1836-1908),乳名兰儿,安徽道台惠征女。1851年以秀女被选入宫,号懿贵人,因得咸丰皇帝宠幸,1854年进封懿嫔。1856年生子载淳。1861年8月,咸丰帝病死热河,遗诏立载淳为皇太子,继承皇位。并任命肃顺等八人为“赞襄政务王大臣”辅政。年号“祺祥”,尊生母那拉氏为“圣母皇太后”。同年11月,那拉氏与恭亲王奕欣发动政变,将八名“顾命大臣”分别革职或处死。改元同治,那拉氏实行垂帘听政,实际控制了国家大权。

1873年,载淳成年,那拉氏宣布撤帘归政,但仍阴持朝柄。次年,载淳病死,那拉氏立宗室载湉继承皇位,年号“光绪”,复行垂帘听政。

1889年,载湉大婚成年,那拉氏宣布“归政”,退居颐和园,但朝内一切用人行政,仍出其手,光绪帝实际居于傀儡地位。

光绪入继大统时不过三岁。慈禧特别选中他,当然是为了便于自己长期“垂帘听政”的缘故。入宫以后,他是在慈禧的积威之下成长起来的。据太监寇连材的笔记说:

西后待皇上无不疾声厉色。少年时每日诃斥之声不绝。稍不如意,常加鞭挞,或罚令长跪。故积威既久,皇上见西后如对狮虎,战战兢兢,因此胆为之破。至今每闻锣鼓之声,或闻吆喝之声,或闻雷,辄变色云。

孟森一文,描写1903年光绪在火车上侍慈禧进膳的情形,抄摘如下:

太后在车中,停车进膳,皇上同桌,侍食于下,后妃立侍于后。……太后下箸,皇上亦下箸……太后箸止亦止。自皇上以下,侍太后食,手口若机械之相应,想宫中无日不然,难乎其为日用饮食矣。

据光绪在戊戌旧历七月二十八日交杨锐带出的“朱笔密谕”说,他主张变法,“而皇太后不以为然。朕屡次几谏,太后更怒,今朕位几不保。汝康有为、杨锐、林旭、谭嗣同、刘光第等,可妥速密筹,设法相救。朕十分焦灼,不胜企望之至”。

在袁世凯告密前“老佛爷”早就有了发动政变的充分准备,也就是说慈禧的政变是预定好了的,告密与否政变都会发生。

在天津的荣禄就算接到了袁世凯的密报,也不可能赶在政变发生前将密报送到北京慈禧手中。

袁世凯缘何不在北京直接向太后告密,却要舍近求远到天津向荣禄告发维新派呢,期间又为何要耽搁一天?

戊戌政变发生之初,即1898年9月21日,慈禧为何不立即捉拿“锢后杀禄”的主谋谭嗣同,却要延搁数天之后?

袁世凯是否告密?

千余名为求官而来的“三分钟慷慨派”,在已成定局的悲剧面前,以“成事不说”为由纷纷散去。但是,他们共同签名的激扬文字却流传甚广,以致于成为一场“现代化”运动的先声。在“忧时七上皇帝书”的感召下,身不逢时的年轻国君在颐和园和一位秀才共谋国事。但是,这场来也匆匆,去也匆匆的现代化运动,却在京城菜市口的刑场上划上了“休止符”……

问题:

(1)已成定局的悲剧是指什么历史事件?

(2)为什么说以致于成为一场“现代化”运动的先声?

(3)年轻国君在颐和园和一位秀才共谋国事是指什么历史事件?

(4)“休止符”的含义是什么?为什么不用句号?

通过学习,了解戊戌变法失败的基本史实,探讨中国近代化道路的曲折性。

康有为是中国近代史一个最牛的媒婆,

他最大的功劳是

把西方资产阶级政治学说

这个阳光男孩介绍

给了东方古典美女——中国儒家思想。

在中国组成了一个并不美满幸福的家庭,

生下了一个只活了一百零三天的崽——戊戌变法。

——戊戌变法闲话

新旧势力的交锋

百日维新的失败

变法失败的原因与变法的历史意义

一、新旧势力的交锋

新政措施的推行

:慈禧太后为首

光绪皇帝为首

①解除翁职务

②任命亲信荣禄

④荣禄等人暗谋慈禧训政

③中央和地方的高官抵制新政

①革去礼部两尚书及四待郎职务

②任命谭等为“军机四卿”

③拉袁世凯

④游说列强

光绪帝和维新派形势危急

背景:

代表人物:

举措:

态势:

旧势力

新势力:

旧势力:

新势力:

导火线:

谭嗣同带光绪密逾夜访袁世凯

光绪帝接见日本前首相伊藤博文

过程:

太后”临朝听政”,取消新政

囚禁光绪于瀛台

屠杀戊戌六君子

二、百日维新的失败

三、变法失败的原因与变法的历史意义

⑴根本原因

(一)失败原因

:维新派势力弱小,封建顽固势力强大

(悬殊的力量对比是失败的根源)

⑵重要原因

①领导无力:缺乏坚强的组织领导;

②缺乏群众基础:脱离人民群众;

⑤变法手段单一:采取单纯的自上而下的“和平”、“合法”方式。

③存在依赖幻想:只寄希望于没有实权的皇帝和极少数帝党官僚,甚至对帝国主义列强抱有不切实际的幻想;

认识:在当时的中国,改良主义的道路是走不通的,中国近代化的路程是漫长而又坎坷的。

④新政无法落实:地方官员的阳奉阴违;

1.性质:是一次资产阶级性质的改良运动,具有进步意义。(为什么?)

2.政治:是一场爱国救亡的政治运动,具有爱国性。(为什么?)

3.经济:有利于中国资本主义的发展,符合历史发展的趋势。(为什么?)

4.思想:是近代中国第一次思想解放潮流,具有启蒙性。(为什么?)

5.文化:有利于西方科技的传播,推动了近代文化(传媒)和教育事业(新式学堂)的发展。

6.习俗:摒弃陈规陋俗,提倡文明的生活方式,引领时代新风。

三、变法失败的原因与变法的历史意义

(二)历史意义

光绪帝接见外国使节

慈禧太后废除新法

慈禧太后召荣禄来京的电报

光绪百日维新失败后被慈禧因禁于中南海瀛台

谭嗣同

林旭

戊戌六君子

康广仁

杨锐

刘光第

杨深秀

行刑之地——菜市口

我们自古以来

就有埋头苦干的人

就有拼命硬干的人

就有为民请命的人

就有舍身求法的人

这就是中国的脊梁

——鲁迅

戊戌年京师大学堂藏书楼。旧时北京大学图书馆前身。

京师大学堂足球队

1898年,梁启超、康广仁在上海桂墅里创办了中国人自办的第一所女学堂——经正女学堂。

中国女学会是在康有为、梁启超等人支持下,由维新派妇女组织起来的社会团体,当时颇有影响。而康有为的女儿康同薇、梁启超的夫人李蕙仙更是直接参与,成为女学会的中坚力量。上图为该会创办的《女学报》。

日本明治维新与中国戊戌变法对比表

项目 明治维新 戊戌变法

社会背景 (1)人民的反抗(2)新兴地主、商人不满(3)统治阶级内部(大名、中下武士)分化,幕府成为众矢之的 (1)封建危机严重

(2)封建统治者与帝国主义勾结,封建势力较强大。

领导力量 中下级武士、新兴地主等联合力量强大。 资产阶级力量较弱,仅把希望寄托在无实权的皇帝身上,顽固派力量强大。

具体措施 推翻幕府后明治政府,发布的一系列除旧布新的改革措施,大力推行。 光绪帝颁布了一系列变法诏书,但由于资产阶级无实权和顽固派强大,无法推行。

国际环境 (1)发生在19世纪中期自由资本主义时期。

(2)西方对中国的入侵和中国人民的反抗,客观上为日本提供了较为有利的国际环境。 (1)发生在19世纪末向帝国主义过渡阶段,成为列强瓜分对象

(2)帝国主义决不愿意中国成为独立强大的资本主义国家,国际环境对中国不利。

慈禧太后叶赫那拉氏(1836-1908),乳名兰儿,安徽道台惠征女。1851年以秀女被选入宫,号懿贵人,因得咸丰皇帝宠幸,1854年进封懿嫔。1856年生子载淳。1861年8月,咸丰帝病死热河,遗诏立载淳为皇太子,继承皇位。并任命肃顺等八人为“赞襄政务王大臣”辅政。年号“祺祥”,尊生母那拉氏为“圣母皇太后”。同年11月,那拉氏与恭亲王奕欣发动政变,将八名“顾命大臣”分别革职或处死。改元同治,那拉氏实行垂帘听政,实际控制了国家大权。

1873年,载淳成年,那拉氏宣布撤帘归政,但仍阴持朝柄。次年,载淳病死,那拉氏立宗室载湉继承皇位,年号“光绪”,复行垂帘听政。

1889年,载湉大婚成年,那拉氏宣布“归政”,退居颐和园,但朝内一切用人行政,仍出其手,光绪帝实际居于傀儡地位。

光绪入继大统时不过三岁。慈禧特别选中他,当然是为了便于自己长期“垂帘听政”的缘故。入宫以后,他是在慈禧的积威之下成长起来的。据太监寇连材的笔记说:

西后待皇上无不疾声厉色。少年时每日诃斥之声不绝。稍不如意,常加鞭挞,或罚令长跪。故积威既久,皇上见西后如对狮虎,战战兢兢,因此胆为之破。至今每闻锣鼓之声,或闻吆喝之声,或闻雷,辄变色云。

孟森一文,描写1903年光绪在火车上侍慈禧进膳的情形,抄摘如下:

太后在车中,停车进膳,皇上同桌,侍食于下,后妃立侍于后。……太后下箸,皇上亦下箸……太后箸止亦止。自皇上以下,侍太后食,手口若机械之相应,想宫中无日不然,难乎其为日用饮食矣。

据光绪在戊戌旧历七月二十八日交杨锐带出的“朱笔密谕”说,他主张变法,“而皇太后不以为然。朕屡次几谏,太后更怒,今朕位几不保。汝康有为、杨锐、林旭、谭嗣同、刘光第等,可妥速密筹,设法相救。朕十分焦灼,不胜企望之至”。

在袁世凯告密前“老佛爷”早就有了发动政变的充分准备,也就是说慈禧的政变是预定好了的,告密与否政变都会发生。

在天津的荣禄就算接到了袁世凯的密报,也不可能赶在政变发生前将密报送到北京慈禧手中。

袁世凯缘何不在北京直接向太后告密,却要舍近求远到天津向荣禄告发维新派呢,期间又为何要耽搁一天?

戊戌政变发生之初,即1898年9月21日,慈禧为何不立即捉拿“锢后杀禄”的主谋谭嗣同,却要延搁数天之后?

袁世凯是否告密?

千余名为求官而来的“三分钟慷慨派”,在已成定局的悲剧面前,以“成事不说”为由纷纷散去。但是,他们共同签名的激扬文字却流传甚广,以致于成为一场“现代化”运动的先声。在“忧时七上皇帝书”的感召下,身不逢时的年轻国君在颐和园和一位秀才共谋国事。但是,这场来也匆匆,去也匆匆的现代化运动,却在京城菜市口的刑场上划上了“休止符”……

问题:

(1)已成定局的悲剧是指什么历史事件?

(2)为什么说以致于成为一场“现代化”运动的先声?

(3)年轻国君在颐和园和一位秀才共谋国事是指什么历史事件?

(4)“休止符”的含义是什么?为什么不用句号?

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局