纲要下第1课 文明的产生与早期发展 课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要下第1课 文明的产生与早期发展 课件(共30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-22 10:15:33 | ||

图片预览

文档简介

第1课

中华文明的起源与早期国家

课程标准:

1.通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家的关系。

2.通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的起源特征。

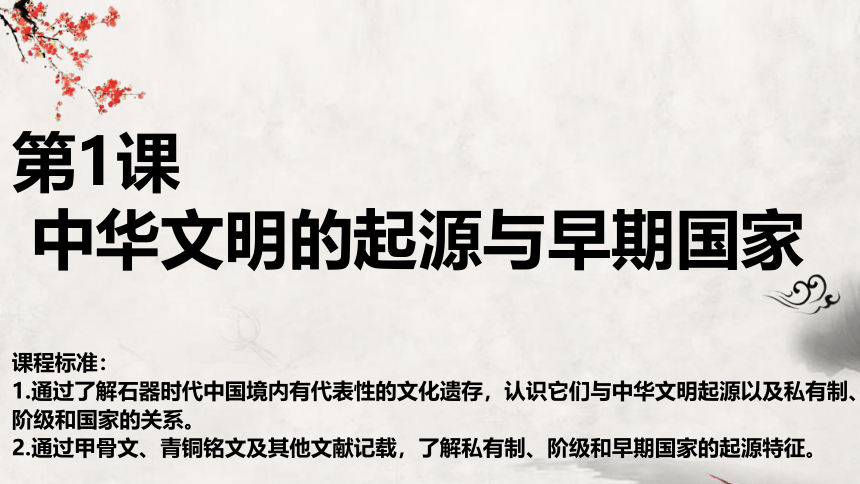

文明是什么?中华文明的起源究竟在哪里?又是如何发展延续的?中国古代早期国家又是怎样的?

商朝青铜大克鼎

商朝 甲骨文

商朝 安阳殷墟遗址

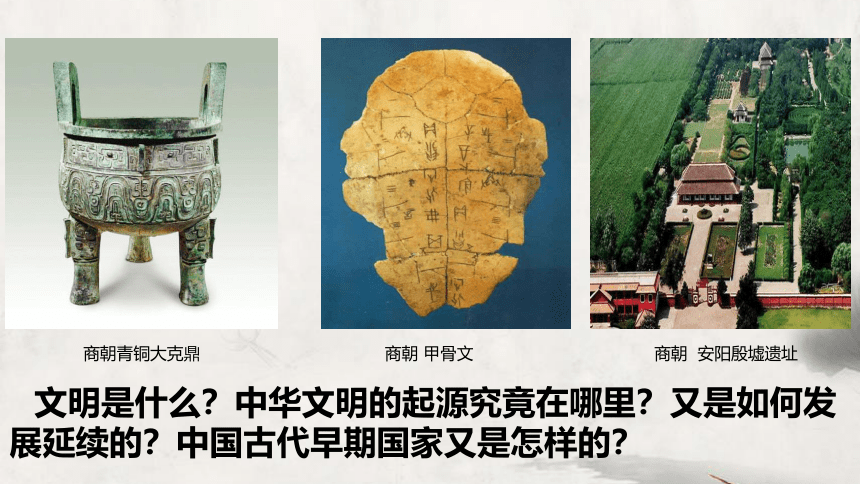

请比较两组石器的不同,思考旧石器时代与新石器时代的区分标准

旧石器时代是指以打制方法制作石器的时代。(代表石器:尖状器、刮削器、石锤、 石砧等)

新石器时代是指以打磨结合的方法制作石器的时代。(大量制作陶器和磨制石器)

第一章

从“蒙昧”到“曙光”

——观石器时代中华文明的起源

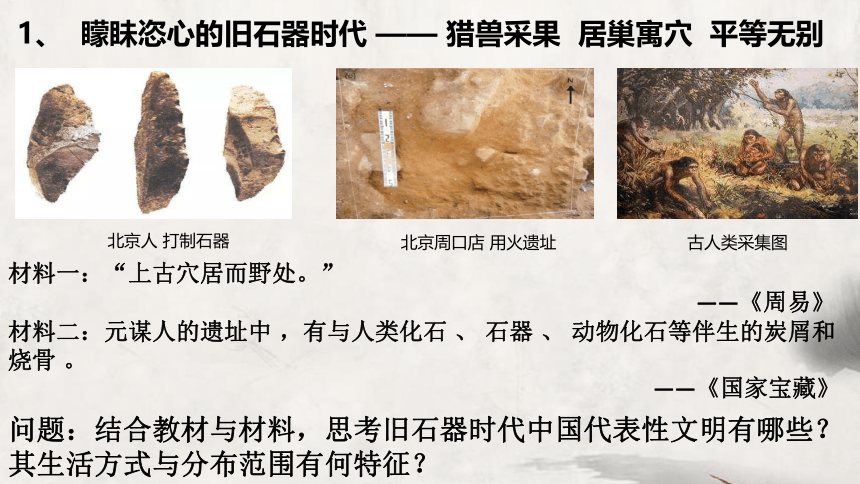

1、 矇眛恣心的旧石器时代 —— 猎兽采果 居巢寓穴 平等无别

材料一:“上古穴居而野处。”

——《周易》 材料二:元谋人的遗址中 ,有与人类化石 、 石器 、 动物化石等伴生的炭屑和烧骨 。 ? ?

——《国家宝藏》

北京人 打制石器

北京周口店 用火遗址

古人类采集图

问题:结合教材与材料,思考旧石器时代中国代表性文明有哪些?其生活方式与分布范围有何特征?

1、 矇眛恣心的旧石器时代 —— 猎兽采果 居巢寓穴 平等无别

元谋人距今

约170万年

山顶洞人距今约3万年

北京人距今

约70-20万年

旧石器时代中华文明的特征

生产生活:

采集渔猎;居巢寓穴;

打制石器;平等无别。

地域分布:

其分布主要长江黄河中下游流域。

生产生活:

地域分布:

磨制石器; 植谷养畜 建屋筑殿 ;尊卑等差

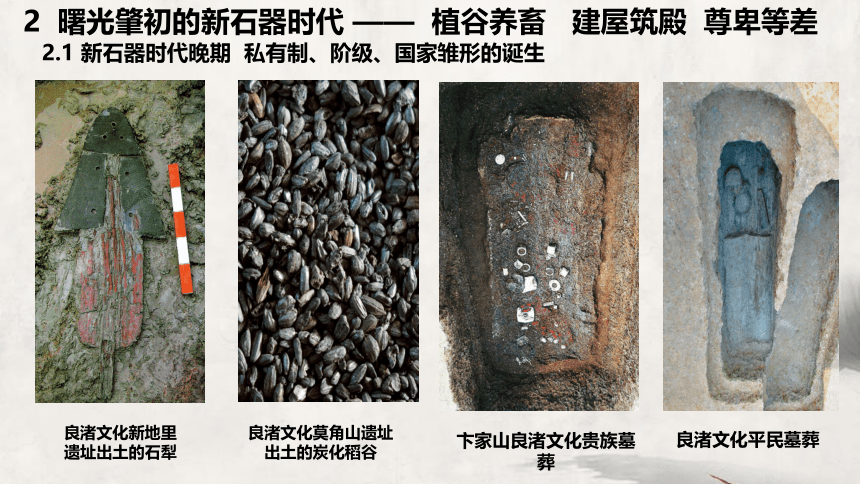

2 曙光肇初的新石器时代 —— 植谷养畜 建屋筑殿 尊卑等差

新石器时代中华文明的特征

数量多;范围广

中华文明起源的特点:

多元一体,中原核心

绵延不绝,源远流长

良渚文化新地里

遗址出土的石犁

良渚文化莫角山遗址

出土的炭化稻谷

卞家山良渚文化贵族墓葬

良渚文化平民墓葬

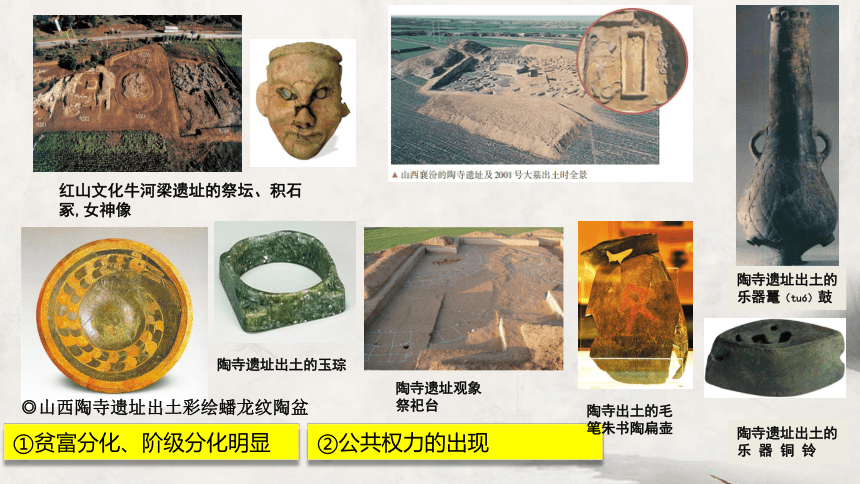

2 曙光肇初的新石器时代 —— 植谷养畜 建屋筑殿 尊卑等差

2.1 新石器时代晚期 私有制、阶级、国家雏形的诞生

①贫富分化、阶级分化明显

◎山西陶寺遗址出土彩绘蟠龙纹陶盆

②公共权力的出现

红山文化牛河梁遗址的祭坛、积石冢,女神像

陶寺遗址观象祭祀台

陶寺遗址出土的玉琮

陶寺遗址出土的 乐 器 铜 铃

陶寺遗址出土的

乐器鼍(tuó)鼓

陶寺出土的毛笔朱书陶扁壶

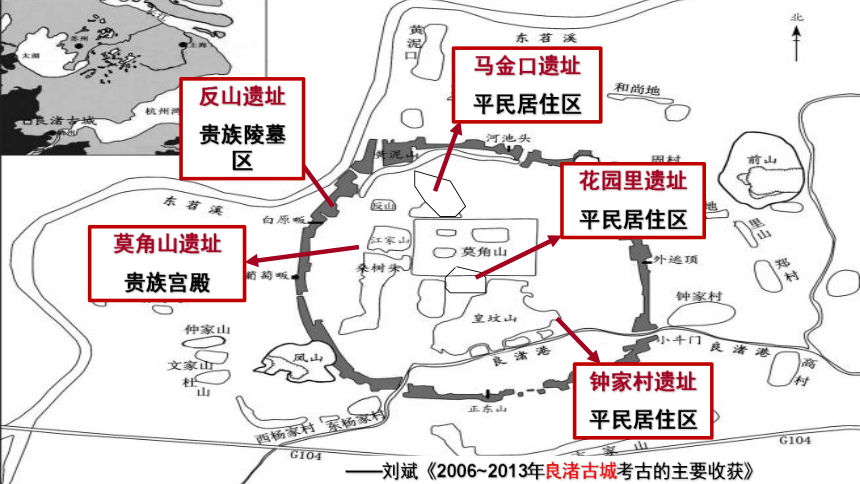

马金口遗址

平民居住区

钟家村遗址

平民居住区

花园里遗址

平民居住区

莫角山遗址

贵族宫殿

反山遗址

贵族陵墓区

——刘斌《2006~2013年良渚古城考古的主要收获》

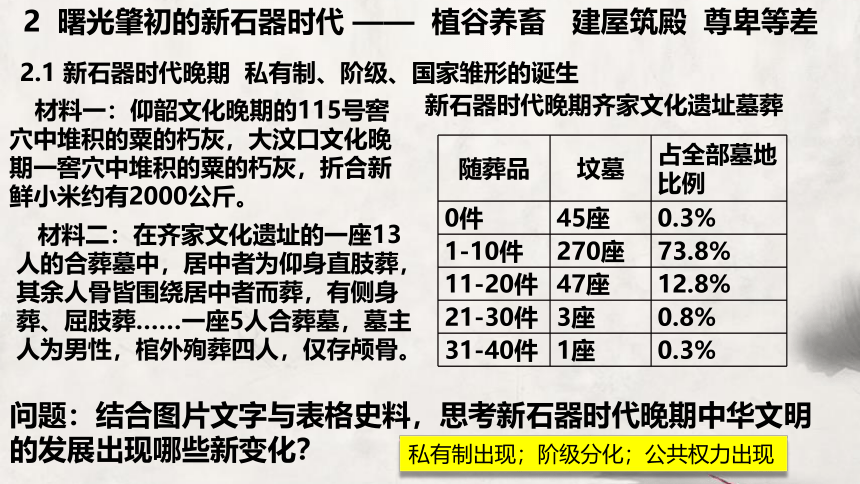

2.1 新石器时代晚期 私有制、阶级、国家雏形的诞生

2 曙光肇初的新石器时代 —— 植谷养畜 建屋筑殿 尊卑等差

材料一:仰韶文化晚期的115号窖穴中堆积的粟的朽灰,大汶口文化晚期一窖穴中堆积的粟的朽灰,折合新鲜小米约有2000公斤。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}随葬品

坟墓

占全部墓地比例

0件

45座

0.3%

1-10件

270座

73.8%

11-20件

47座

12.8%

21-30件

3座

0.8%

31-40件

1座

0.3%

问题:结合图片文字与表格史料,思考新石器时代晚期中华文明的发展出现哪些新变化?

材料二:在齐家文化遗址的一座13人的合葬墓中,居中者为仰身直肢葬,其余人骨皆围绕居中者而葬,有侧身葬、屈肢葬……一座5人合葬墓,墓主人为男性,棺外殉葬四人,仅存颅骨。

新石器时代晚期齐家文化遗址墓葬

私有制出现;阶级分化;公共权力出现

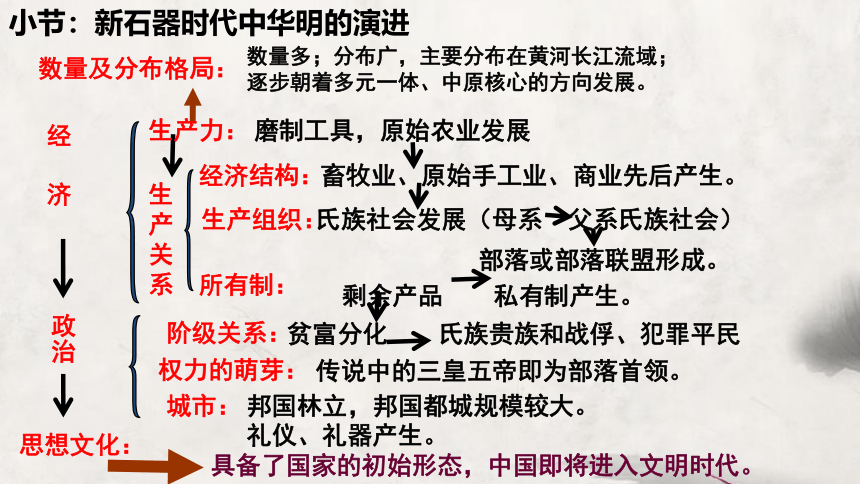

小节:新石器时代中华明的演进

具备了国家的初始形态,中国即将进入文明时代。

经 济

政治

思想文化:

生产力:

磨制工具,原始农业发展

生产

关系

经济结构:

畜牧业、原始手工业、商业先后产生。

生产组织:

氏族社会发展(母系 父系氏族社会)

部落或部落联盟形成。

所有制:

剩余产品 私有制产生。

阶级关系:

贫富分化 氏族贵族和战俘、犯罪平民

权力的萌芽:

传说中的三皇五帝即为部落首领。

城市:

邦国林立,邦国都城规模较大。

礼仪、礼器产生。

数量及分布格局:

数量多;分布广,主要分布在黄河长江流域;

逐步朝着多元一体、中原核心的方向发展。

小节2:石器时代中华文明

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

时间

地域分布及遗表

社会状况

旧石器时代

距今约170万年至距今约1万年

云南省元谋县元谋人 距今约170万年

生产及技术:使用火;打制石器;渔猎采集社会组织及成员关系:原始人群;平等

周口店 北京人 (距今约70 —20万)? ?

新石器时代

早期距今约1万年至5000年

黄河流域上游 仰韶文化

生产及技术:农业:北方粟; 南方水稻;饲养家畜 手工业:彩绘陶器;养蚕 缫丝;建造房屋村落 社会组织及成员关系:母系氏族,平等

黄河流域下游 大汶口文化

长江流域下游 河姆渡文化

晚期距今约5000年

北方辽河上游 红山文化

生产及技术:黑陶;玉器 社会组织及成员关系:父系氏族;贫富分化阶级出现思想及宗教信仰:祭坛、 神庙、墓葬

黄河流域中下游 龙山文化

长江下游 良渚文化

第二章

从“夏”、“商”到“西周”

——观中华早期国家的诞生与发展

夏

禹

公元前2070年

汤

公元前1600年

商

周武王

公元前1046年

周

(东)周

周平王

公元前770年

材料一:

及禹崩 , 虽授益 …… 诸侯皆去益而朝启 , 曰“吾君帝禹之子也 ” 。 于是启遂 即天子位 , 是为夏后帝启 。

—— 史记 .夏本纪

材料二:

大道之行也,天下为公,选贤与能……是谓大同。今大道既隐,天下为家……是为小康。

——礼记·礼运

问题:夏 政治特点?

王位世袭制取代禅让制(家天下取代公天下)

1 诞生于上古朦胧之“夏 ”—— 大禹传子 世代承袭 一家天下

2 巩固于征伐武辟之“商”—— 汤灭夏桀 卜筮于天 内外归服

《甲骨文合集》第14138号为武丁时期殷人祈雨的完整记录

外 服

东土

北土

西土

南土

内 服

2 巩固于征伐武辟之“商”—— 汤灭夏桀 卜筮于天 内外归服

材料一 : “殷人称神,率民以事神,先鬼而后礼。”

—— 礼记

材料二: “封!我闻惟曰:在昔殷先哲王,越在外服,侯、甸、男、卫、邦伯;越在内服,百僚、庶尹、惟亚、惟服、宗工。”

——尚书

材料三: “殷复兴,诸侯归之;殷道衰,诸侯或不至。”

——礼记

问题:早期国家商在政治建设上有何特点?

王权与神权的结合

初步形成中央到地方的官僚体制

内外服制度

“唯武王既克大邑商,则廷告于天,曰:余其宅兹中国,自兹乂民。”

译文:武王克商后,廷告天下:我准备把这里当作自己的家,在天下的中心建都,并统治这里的民众。

商周社会经济形态

农业

土地制度—井田制

生产方式—奴隶集体劳动

手工业

青铜铸造业,青铜时代

黄河流域:后母戊大方鼎

长江上游:三星堆青铜器

长江中下游:江西大洋洲青铜器

养蚕缫丝技术的发展

生产工具—木石并用

奴隶主土地国有,集体劳作

3发展于血缘等序之“西周” —— 分封宗法 礼乐杜渐 天下共主

3.1井田制

材料二:

方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私事。

——《孟子?滕文公上》

问题:井田制的内容?土地所有制形式?

材料一: “溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”——《诗·小雅·北山》 田里不鬻(yù,卖) 。——《礼记·王制》

3发展于血缘等序之“西周” —— 分封宗法 礼乐杜渐 天下共主

3.2分封制

材料一: “封建亲戚,以藩屏周”

“武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟……。于是封功臣谋士,而师尚父为首封。封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。封召公奭于燕。封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。余各以次受封……。兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。” ——史记·周本记

材料二:

天子适于诸侯,曰巡守,巡守者,巡所守也。诸侯朝于天子,曰述职,述职者,述所职也。无非事者。……一不朝则贬其爵,再不朝则削其地,三不朝则六师移之。 ——孟子·告子

问题:分封制的内容?分封对象?受封诸侯的权利与义务?

周天子

诸侯

卿大夫

士

层层分封 等级森严

分封对象:王族、功臣、古代帝王的后代

分封内容:土地及人民

诸侯义务:镇守疆土、随从作战、交纳贡税、朝觐述职

分封制

诸侯权利:实行再分封;可在封地内设置官员、建立武装、征派赋役等。

3发展于血缘等序之“西周” —— 分封宗法 礼乐杜渐 天下共主

3.2分封制

3发展于血缘等序之“西周” —— 分封宗法 礼乐杜渐 天下共主

3.3 宗法制

材料一:

故先王之法:立天子,不使诸侯疑焉;立诸侯,不使大夫疑焉;立嫡子,不使庶孽疑焉。疑生争,争生乱。

——《吕氏春秋》 材料二:

“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长;年均以德,德均则卜”

——《礼记》

问题:西周创立 宗法制的目的?内容?核心?影响?

鼎

“天子九鼎、诸侯七、大夫五、元士三”

编钟

“天子八佾(yi)、诸侯六佾、大夫四佾、士二佾。

3.4 礼乐制

3发展于血缘等序之“西周” —— 分封宗法 礼乐杜渐 天下共主

是以君臣朝廷尊卑贵贱之序,下及黎庶车舆衣服宫室饮食嫁娶丧祭之分,事有宜适,物有节文。 ——史记

思考:分封制与宗法制以及礼乐制度三者的关系是什么?

第三章

课后思考与延伸

课后思考

纵观夏、商、周三代,根据教材内容提供的文献资料思考西周政治理念为何特别突出“敬天保民”的思想?

反观商代的政治特点,你的看法是什么?

对比商周时代考古发掘的墓葬遗址你可以找到何种史料证据佐证自己的观点?

中国历代封建王朝统治者的施政理念中是否有类似的思想?请举例。

“人无于水监,当于民监”

——《尚书·酒诰》

只有充满自信的文明,才会在保持自己民族特色的同时包容、借鉴、吸收各种不同文明。我讲过,文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信,是更基本、更深沉、更持久的力量。中华文明5000多年绵延不断、经久不衰,在长期演进过程中,形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质,这是我们区别于其他国家和民族的根本特征,也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

——习近平《在敦煌研究院座谈时的讲话》(2019年8月19日)

中华文明的起源与早期国家

课程标准:

1.通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家的关系。

2.通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的起源特征。

文明是什么?中华文明的起源究竟在哪里?又是如何发展延续的?中国古代早期国家又是怎样的?

商朝青铜大克鼎

商朝 甲骨文

商朝 安阳殷墟遗址

请比较两组石器的不同,思考旧石器时代与新石器时代的区分标准

旧石器时代是指以打制方法制作石器的时代。(代表石器:尖状器、刮削器、石锤、 石砧等)

新石器时代是指以打磨结合的方法制作石器的时代。(大量制作陶器和磨制石器)

第一章

从“蒙昧”到“曙光”

——观石器时代中华文明的起源

1、 矇眛恣心的旧石器时代 —— 猎兽采果 居巢寓穴 平等无别

材料一:“上古穴居而野处。”

——《周易》 材料二:元谋人的遗址中 ,有与人类化石 、 石器 、 动物化石等伴生的炭屑和烧骨 。 ? ?

——《国家宝藏》

北京人 打制石器

北京周口店 用火遗址

古人类采集图

问题:结合教材与材料,思考旧石器时代中国代表性文明有哪些?其生活方式与分布范围有何特征?

1、 矇眛恣心的旧石器时代 —— 猎兽采果 居巢寓穴 平等无别

元谋人距今

约170万年

山顶洞人距今约3万年

北京人距今

约70-20万年

旧石器时代中华文明的特征

生产生活:

采集渔猎;居巢寓穴;

打制石器;平等无别。

地域分布:

其分布主要长江黄河中下游流域。

生产生活:

地域分布:

磨制石器; 植谷养畜 建屋筑殿 ;尊卑等差

2 曙光肇初的新石器时代 —— 植谷养畜 建屋筑殿 尊卑等差

新石器时代中华文明的特征

数量多;范围广

中华文明起源的特点:

多元一体,中原核心

绵延不绝,源远流长

良渚文化新地里

遗址出土的石犁

良渚文化莫角山遗址

出土的炭化稻谷

卞家山良渚文化贵族墓葬

良渚文化平民墓葬

2 曙光肇初的新石器时代 —— 植谷养畜 建屋筑殿 尊卑等差

2.1 新石器时代晚期 私有制、阶级、国家雏形的诞生

①贫富分化、阶级分化明显

◎山西陶寺遗址出土彩绘蟠龙纹陶盆

②公共权力的出现

红山文化牛河梁遗址的祭坛、积石冢,女神像

陶寺遗址观象祭祀台

陶寺遗址出土的玉琮

陶寺遗址出土的 乐 器 铜 铃

陶寺遗址出土的

乐器鼍(tuó)鼓

陶寺出土的毛笔朱书陶扁壶

马金口遗址

平民居住区

钟家村遗址

平民居住区

花园里遗址

平民居住区

莫角山遗址

贵族宫殿

反山遗址

贵族陵墓区

——刘斌《2006~2013年良渚古城考古的主要收获》

2.1 新石器时代晚期 私有制、阶级、国家雏形的诞生

2 曙光肇初的新石器时代 —— 植谷养畜 建屋筑殿 尊卑等差

材料一:仰韶文化晚期的115号窖穴中堆积的粟的朽灰,大汶口文化晚期一窖穴中堆积的粟的朽灰,折合新鲜小米约有2000公斤。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}随葬品

坟墓

占全部墓地比例

0件

45座

0.3%

1-10件

270座

73.8%

11-20件

47座

12.8%

21-30件

3座

0.8%

31-40件

1座

0.3%

问题:结合图片文字与表格史料,思考新石器时代晚期中华文明的发展出现哪些新变化?

材料二:在齐家文化遗址的一座13人的合葬墓中,居中者为仰身直肢葬,其余人骨皆围绕居中者而葬,有侧身葬、屈肢葬……一座5人合葬墓,墓主人为男性,棺外殉葬四人,仅存颅骨。

新石器时代晚期齐家文化遗址墓葬

私有制出现;阶级分化;公共权力出现

小节:新石器时代中华明的演进

具备了国家的初始形态,中国即将进入文明时代。

经 济

政治

思想文化:

生产力:

磨制工具,原始农业发展

生产

关系

经济结构:

畜牧业、原始手工业、商业先后产生。

生产组织:

氏族社会发展(母系 父系氏族社会)

部落或部落联盟形成。

所有制:

剩余产品 私有制产生。

阶级关系:

贫富分化 氏族贵族和战俘、犯罪平民

权力的萌芽:

传说中的三皇五帝即为部落首领。

城市:

邦国林立,邦国都城规模较大。

礼仪、礼器产生。

数量及分布格局:

数量多;分布广,主要分布在黄河长江流域;

逐步朝着多元一体、中原核心的方向发展。

小节2:石器时代中华文明

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

时间

地域分布及遗表

社会状况

旧石器时代

距今约170万年至距今约1万年

云南省元谋县元谋人 距今约170万年

生产及技术:使用火;打制石器;渔猎采集社会组织及成员关系:原始人群;平等

周口店 北京人 (距今约70 —20万)? ?

新石器时代

早期距今约1万年至5000年

黄河流域上游 仰韶文化

生产及技术:农业:北方粟; 南方水稻;饲养家畜 手工业:彩绘陶器;养蚕 缫丝;建造房屋村落 社会组织及成员关系:母系氏族,平等

黄河流域下游 大汶口文化

长江流域下游 河姆渡文化

晚期距今约5000年

北方辽河上游 红山文化

生产及技术:黑陶;玉器 社会组织及成员关系:父系氏族;贫富分化阶级出现思想及宗教信仰:祭坛、 神庙、墓葬

黄河流域中下游 龙山文化

长江下游 良渚文化

第二章

从“夏”、“商”到“西周”

——观中华早期国家的诞生与发展

夏

禹

公元前2070年

汤

公元前1600年

商

周武王

公元前1046年

周

(东)周

周平王

公元前770年

材料一:

及禹崩 , 虽授益 …… 诸侯皆去益而朝启 , 曰“吾君帝禹之子也 ” 。 于是启遂 即天子位 , 是为夏后帝启 。

—— 史记 .夏本纪

材料二:

大道之行也,天下为公,选贤与能……是谓大同。今大道既隐,天下为家……是为小康。

——礼记·礼运

问题:夏 政治特点?

王位世袭制取代禅让制(家天下取代公天下)

1 诞生于上古朦胧之“夏 ”—— 大禹传子 世代承袭 一家天下

2 巩固于征伐武辟之“商”—— 汤灭夏桀 卜筮于天 内外归服

《甲骨文合集》第14138号为武丁时期殷人祈雨的完整记录

外 服

东土

北土

西土

南土

内 服

2 巩固于征伐武辟之“商”—— 汤灭夏桀 卜筮于天 内外归服

材料一 : “殷人称神,率民以事神,先鬼而后礼。”

—— 礼记

材料二: “封!我闻惟曰:在昔殷先哲王,越在外服,侯、甸、男、卫、邦伯;越在内服,百僚、庶尹、惟亚、惟服、宗工。”

——尚书

材料三: “殷复兴,诸侯归之;殷道衰,诸侯或不至。”

——礼记

问题:早期国家商在政治建设上有何特点?

王权与神权的结合

初步形成中央到地方的官僚体制

内外服制度

“唯武王既克大邑商,则廷告于天,曰:余其宅兹中国,自兹乂民。”

译文:武王克商后,廷告天下:我准备把这里当作自己的家,在天下的中心建都,并统治这里的民众。

商周社会经济形态

农业

土地制度—井田制

生产方式—奴隶集体劳动

手工业

青铜铸造业,青铜时代

黄河流域:后母戊大方鼎

长江上游:三星堆青铜器

长江中下游:江西大洋洲青铜器

养蚕缫丝技术的发展

生产工具—木石并用

奴隶主土地国有,集体劳作

3发展于血缘等序之“西周” —— 分封宗法 礼乐杜渐 天下共主

3.1井田制

材料二:

方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私事。

——《孟子?滕文公上》

问题:井田制的内容?土地所有制形式?

材料一: “溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”——《诗·小雅·北山》 田里不鬻(yù,卖) 。——《礼记·王制》

3发展于血缘等序之“西周” —— 分封宗法 礼乐杜渐 天下共主

3.2分封制

材料一: “封建亲戚,以藩屏周”

“武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟……。于是封功臣谋士,而师尚父为首封。封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。封召公奭于燕。封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。余各以次受封……。兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。” ——史记·周本记

材料二:

天子适于诸侯,曰巡守,巡守者,巡所守也。诸侯朝于天子,曰述职,述职者,述所职也。无非事者。……一不朝则贬其爵,再不朝则削其地,三不朝则六师移之。 ——孟子·告子

问题:分封制的内容?分封对象?受封诸侯的权利与义务?

周天子

诸侯

卿大夫

士

层层分封 等级森严

分封对象:王族、功臣、古代帝王的后代

分封内容:土地及人民

诸侯义务:镇守疆土、随从作战、交纳贡税、朝觐述职

分封制

诸侯权利:实行再分封;可在封地内设置官员、建立武装、征派赋役等。

3发展于血缘等序之“西周” —— 分封宗法 礼乐杜渐 天下共主

3.2分封制

3发展于血缘等序之“西周” —— 分封宗法 礼乐杜渐 天下共主

3.3 宗法制

材料一:

故先王之法:立天子,不使诸侯疑焉;立诸侯,不使大夫疑焉;立嫡子,不使庶孽疑焉。疑生争,争生乱。

——《吕氏春秋》 材料二:

“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长;年均以德,德均则卜”

——《礼记》

问题:西周创立 宗法制的目的?内容?核心?影响?

鼎

“天子九鼎、诸侯七、大夫五、元士三”

编钟

“天子八佾(yi)、诸侯六佾、大夫四佾、士二佾。

3.4 礼乐制

3发展于血缘等序之“西周” —— 分封宗法 礼乐杜渐 天下共主

是以君臣朝廷尊卑贵贱之序,下及黎庶车舆衣服宫室饮食嫁娶丧祭之分,事有宜适,物有节文。 ——史记

思考:分封制与宗法制以及礼乐制度三者的关系是什么?

第三章

课后思考与延伸

课后思考

纵观夏、商、周三代,根据教材内容提供的文献资料思考西周政治理念为何特别突出“敬天保民”的思想?

反观商代的政治特点,你的看法是什么?

对比商周时代考古发掘的墓葬遗址你可以找到何种史料证据佐证自己的观点?

中国历代封建王朝统治者的施政理念中是否有类似的思想?请举例。

“人无于水监,当于民监”

——《尚书·酒诰》

只有充满自信的文明,才会在保持自己民族特色的同时包容、借鉴、吸收各种不同文明。我讲过,文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信,是更基本、更深沉、更持久的力量。中华文明5000多年绵延不断、经久不衰,在长期演进过程中,形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质,这是我们区别于其他国家和民族的根本特征,也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

——习近平《在敦煌研究院座谈时的讲话》(2019年8月19日)

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体