5《咏怀古迹其三》课件(17张PPT) 人教版高中语文必修3第二单元

文档属性

| 名称 | 5《咏怀古迹其三》课件(17张PPT) 人教版高中语文必修3第二单元 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-22 14:54:36 | ||

图片预览

文档简介

沉

鱼

落

雁

之

容

闭

月

羞

花

之

貌

中国古代四大美女

一、导入新课

咏怀古迹 (其三)

杜甫(唐)

《咏怀古迹》是唐代伟大诗人杜甫于大历元年在夔州写成的一组七言律诗,共五首。夔州和三峡一带有庾信、宋玉、王昭君、刘备、诸葛亮等人留下的古迹,杜甫因古迹怀古人并抒发自己的心怀,一气贯成,共作五首,而本文选自第三首。

二、《咏怀古迹》五首简介

教学目的

了解怀古诗借古伤今借古伤己的风格特点

赏析名句,感受诗歌主旨思想。体会杜甫沉郁顿挫的诗风。

了解历史人物,关注历史人物,思考历史人物。

三、展示教学目标

(一) 操 作 方 法

四、自主探究检测

1.注音

万壑( ) 赴( )荆门 明妃( ) 朔( )漠 青冢( )

2.朗读

3.解释词语

①明妃;②尚有村;③一去;

④省;⑤“空;⑥“春风面”;⑦“环珮” 。

hè

fù

fēi

shuò

zhǒng

重要字词理解

①明妃:即王嫱、王昭君,汉元帝宫人,晋时因避司马昭讳改称明君,后人又称明妃。

??? ②尚有村:还留下生长她的村庄,即还有古迹之意 尚:还

③一去:一经离开。指昭君一经离开汉宫,远嫁匈奴后,从此不再回来,永远和朔漠连在一起了。

?? ④省:读作shěng,教材作“曾经”解。关于“省”,注释纷纭,莫衷一是,有作“减”“少”解,也有作“略”“不”解。无论哪种解法,这句诗讽刺了汉元帝只看画图不看真人的昏庸。

⑤空:徒然。

⑥春风面:形容王昭君的美貌。

⑦环珮:女子佩戴的饰物。

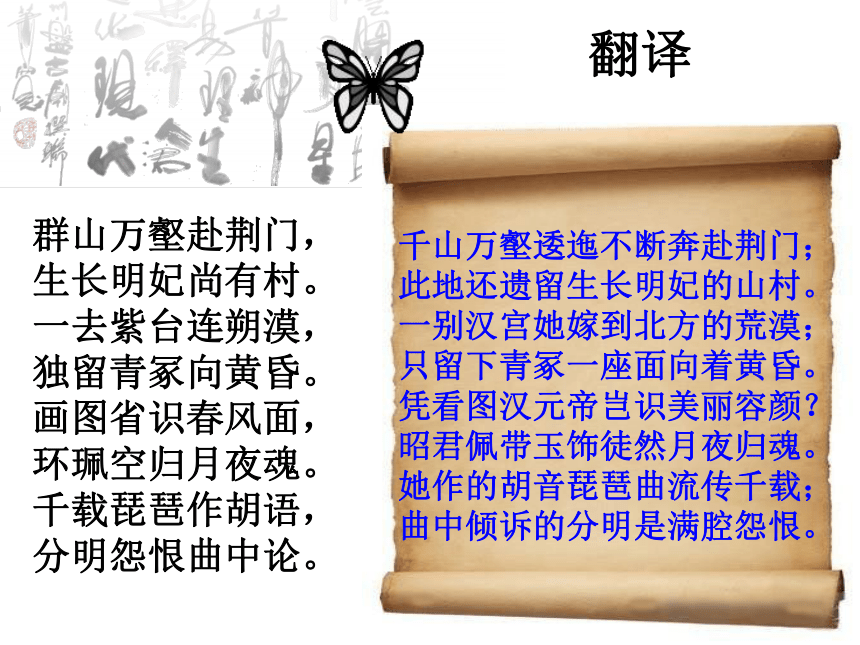

翻译

翻译

千山万壑逶迤不断奔赴荆门;

此地还遗留生长明妃的山村。

一别汉宫她嫁到北方的荒漠;

只留下青冢一座面向着黄昏。

凭看图汉元帝岂识美丽容颜?

昭君佩带玉饰徒然月夜归魂。

她作的胡音琵琶曲流传千载;

曲中倾诉的分明是满腔怨恨。

群山万壑赴荆门,

生长明妃尚有村。

一去紫台连朔漠,

独留青冢向黄昏。

画图省识春风面,

环珮空归月夜魂。

千载琵琶作胡语,

分明怨恨曲中论。

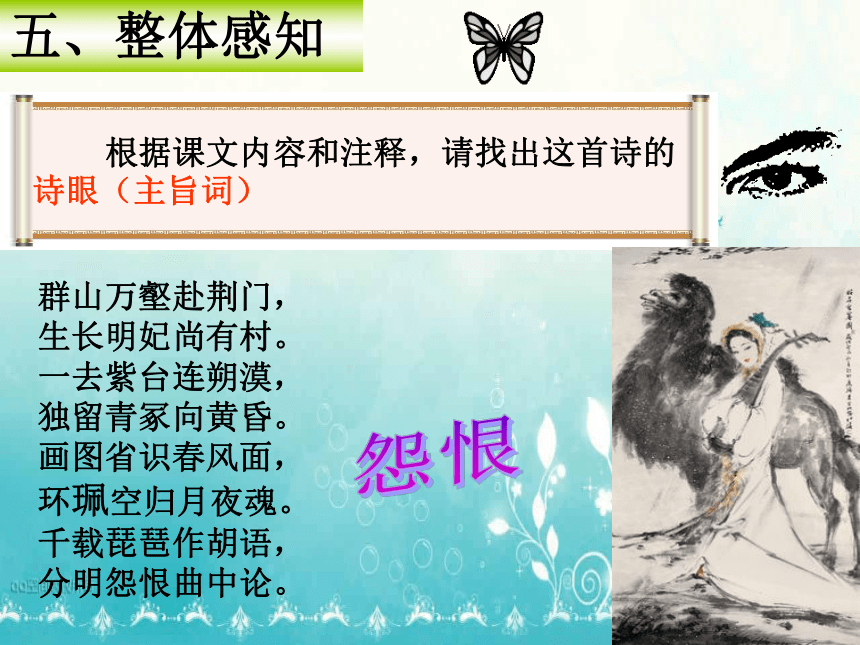

五、整体感知

根据课文内容和注释,请找出这首诗的诗眼(主旨词)

怨恨

群山万壑赴荆门,

生长明妃尚有村。

一去紫台连朔漠,

独留青冢向黄昏。

画图省识春风面,

环珮空归月夜魂。

千载琵琶作胡语,

分明怨恨曲中论。

各学习小组的中心发言人组织本组成员,热烈讨论所设问题,并整合答案。时限约5分钟。

四、合作交流

(一) 操 作 方 法

[问题一]:这首诗写的是昭君的怨恨,但是不是一开始(首联)就写她的怨恨?写什么?描写了一幅什么样的画面?有何用意?

首联——引出咏叹对象王昭君

?????描绘了一幅雄伟壮丽的山水图景:群山起伏,连绵不绝;万壑争流,奔腾不息,直赴荆门山。“赴”字本是个普通的字眼,但作者用拟人手法把迤逦的千山万壑写活了,既有飞动之势,又有变幻这姿。目的在于引出歌咏对象王昭君,侧面烘托王昭君的形象及性格。

群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。

一去紫台连朔漠

独留青冢向黄昏

一去紫台连朔漠

独留青冢向黄昏

[问题二]:颔联对仗很工整,怎样对仗的?效果如何?

“一去”对“独留 ;

“紫台”对“青冢”;

“连”对“向”;

“朔漠”对“黄昏。

颔联——概括昭君悲剧的一生。

①“一去”对“独留”,将昭君生前的无奈、死后的孤寂,写得入骨三分。可见,昭君是多么孤独!

②“紫台”对“青冢”,一个生地,一个死处,一个富丽繁华,一个荒凉冷落,对比多么悬殊!

③“连”对“向”,?“连”字引出边塞之景,“向”字写尽思汉之心,笔下有神。

?④“朔漠”对“黄昏”,“朔漠”即北方的大漠,点明地点;“黄昏”即傍晚,点明时间。茫茫大漠笼罩在黄昏的天幕之下,何等的空旷凄清!

这两句对仗工整,内涵丰富:上句写她生前的不幸与无奈,下句写她死后的孤寂与冷落,一句话写尽了昭君一生的悲剧。?

(一) 操 作 方 法

教学过程

[问题三] 昭君在汉宫尚未跻身宫妃之列,不过是后宫中一位待诏的宫女,而嫁到“朔漠”却封为阏氏(相当于汉皇后),还有什么不幸和怨恨可言呢?

据《后汉书》记载:

昭君远嫁思乡,至死未能回乡。

匈奴王死了,按照当地的习俗再嫁给匈奴王的儿子。

回乡无望和适应与华夏伦理纲常相悖的习俗摧折心扉。

(一) 操 作 方 法

教学过程

【问题四】昭君的确很不幸,但她的不幸是毛延寿造成的吗?那么美的昭君,元帝怎舍得让她远嫁匈奴?

画图省识春风面,

环珮空归夜月魂。

补充:“意态由来画不成,当时枉杀毛延寿”我们可知最根本的原因是统治者的昏庸造成的结论。

思考:你从“空归”一词中读出怎样的意蕴?

明确:“空归”即徒然归来,写出了昭君不忘故土,魂魄夜归的情状,表现了昭君不能生还故国的遗恨,并寄寓了诗人对她的深切同情。

颈联文字对仗工巧,又蕴含着无穷感慨:

生前已错过知遇的机会,

死后魂魄归来也是枉然。

颈联——揭示昭君悲剧的根源:

汉元帝只看画图不看真人的昏庸,造成了昭君之恨

(一) 操 作 方 法

【问题五】既然昭君的悲剧是由元帝的昏庸糊涂造成的,她对元帝持何态度?

千载琵琶作胡语,

分明怨恨曲中论。

再次明确:“怨恨”两字点明全篇主旨。

(一) 操 作 方 法

【点拨归纳】《咏怀古迹(其三)》题为咏怀,可里面只写了昭君的怨恨,并无作者个人情怀的抒发,这是不是与标题“咏怀”二字不符?(本课难点)

七、归纳寓意

杜甫一生,济世之志甚高,但终其一身,也未得一展抱负。在唐肃宗时虽任职京师,也只不过是一左拾遗。不久,还因忧国惜才,疏救好友房琯,而触怒肃宗,差点获刑。虽然获救,却终被疏远,终于郁郁辞官,漂泊西南。写作此诗时,正从蜀地沿江东下,途经三峡昭君故里。

背景介绍

对 比

貌美遇冷,归国无望

(千载之怨)

才高遭弃,回乡难成 (深沉怨恨)

杜甫是“悲昭君以自悲也”

昭君

诗人

九、归纳总结

诗歌的主旨虽写昭君的“怨恨”,但一开始并未直接写,而是从咏江山之奇绝引出咏佳人之奇美,入题。接着写昭君的悲剧及其根源,为点明“怨恨”做铺垫,最后才明确点出昭君之“怨”,将感情推向高潮。?

诗题叫《咏怀古迹》,显然作者在咏叹昭君不幸的同时也在感慨自己的不幸,在表达昭君千载之怨的同时也在暗中表达自己的深沉怨恨 。

这就是借古伤今,借人伤己的艺术手法,

也体现了杜甫诗歌“沉郁”的风格特点。

八、归纳总结

朗读诗作(进一步体会昭君绵绵无绝期的怨恨之情)

当堂背诵

九、课堂巩固

(一) 操 作 方 法

谢谢大家

鱼

落

雁

之

容

闭

月

羞

花

之

貌

中国古代四大美女

一、导入新课

咏怀古迹 (其三)

杜甫(唐)

《咏怀古迹》是唐代伟大诗人杜甫于大历元年在夔州写成的一组七言律诗,共五首。夔州和三峡一带有庾信、宋玉、王昭君、刘备、诸葛亮等人留下的古迹,杜甫因古迹怀古人并抒发自己的心怀,一气贯成,共作五首,而本文选自第三首。

二、《咏怀古迹》五首简介

教学目的

了解怀古诗借古伤今借古伤己的风格特点

赏析名句,感受诗歌主旨思想。体会杜甫沉郁顿挫的诗风。

了解历史人物,关注历史人物,思考历史人物。

三、展示教学目标

(一) 操 作 方 法

四、自主探究检测

1.注音

万壑( ) 赴( )荆门 明妃( ) 朔( )漠 青冢( )

2.朗读

3.解释词语

①明妃;②尚有村;③一去;

④省;⑤“空;⑥“春风面”;⑦“环珮” 。

hè

fù

fēi

shuò

zhǒng

重要字词理解

①明妃:即王嫱、王昭君,汉元帝宫人,晋时因避司马昭讳改称明君,后人又称明妃。

??? ②尚有村:还留下生长她的村庄,即还有古迹之意 尚:还

③一去:一经离开。指昭君一经离开汉宫,远嫁匈奴后,从此不再回来,永远和朔漠连在一起了。

?? ④省:读作shěng,教材作“曾经”解。关于“省”,注释纷纭,莫衷一是,有作“减”“少”解,也有作“略”“不”解。无论哪种解法,这句诗讽刺了汉元帝只看画图不看真人的昏庸。

⑤空:徒然。

⑥春风面:形容王昭君的美貌。

⑦环珮:女子佩戴的饰物。

翻译

翻译

千山万壑逶迤不断奔赴荆门;

此地还遗留生长明妃的山村。

一别汉宫她嫁到北方的荒漠;

只留下青冢一座面向着黄昏。

凭看图汉元帝岂识美丽容颜?

昭君佩带玉饰徒然月夜归魂。

她作的胡音琵琶曲流传千载;

曲中倾诉的分明是满腔怨恨。

群山万壑赴荆门,

生长明妃尚有村。

一去紫台连朔漠,

独留青冢向黄昏。

画图省识春风面,

环珮空归月夜魂。

千载琵琶作胡语,

分明怨恨曲中论。

五、整体感知

根据课文内容和注释,请找出这首诗的诗眼(主旨词)

怨恨

群山万壑赴荆门,

生长明妃尚有村。

一去紫台连朔漠,

独留青冢向黄昏。

画图省识春风面,

环珮空归月夜魂。

千载琵琶作胡语,

分明怨恨曲中论。

各学习小组的中心发言人组织本组成员,热烈讨论所设问题,并整合答案。时限约5分钟。

四、合作交流

(一) 操 作 方 法

[问题一]:这首诗写的是昭君的怨恨,但是不是一开始(首联)就写她的怨恨?写什么?描写了一幅什么样的画面?有何用意?

首联——引出咏叹对象王昭君

?????描绘了一幅雄伟壮丽的山水图景:群山起伏,连绵不绝;万壑争流,奔腾不息,直赴荆门山。“赴”字本是个普通的字眼,但作者用拟人手法把迤逦的千山万壑写活了,既有飞动之势,又有变幻这姿。目的在于引出歌咏对象王昭君,侧面烘托王昭君的形象及性格。

群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。

一去紫台连朔漠

独留青冢向黄昏

一去紫台连朔漠

独留青冢向黄昏

[问题二]:颔联对仗很工整,怎样对仗的?效果如何?

“一去”对“独留 ;

“紫台”对“青冢”;

“连”对“向”;

“朔漠”对“黄昏。

颔联——概括昭君悲剧的一生。

①“一去”对“独留”,将昭君生前的无奈、死后的孤寂,写得入骨三分。可见,昭君是多么孤独!

②“紫台”对“青冢”,一个生地,一个死处,一个富丽繁华,一个荒凉冷落,对比多么悬殊!

③“连”对“向”,?“连”字引出边塞之景,“向”字写尽思汉之心,笔下有神。

?④“朔漠”对“黄昏”,“朔漠”即北方的大漠,点明地点;“黄昏”即傍晚,点明时间。茫茫大漠笼罩在黄昏的天幕之下,何等的空旷凄清!

这两句对仗工整,内涵丰富:上句写她生前的不幸与无奈,下句写她死后的孤寂与冷落,一句话写尽了昭君一生的悲剧。?

(一) 操 作 方 法

教学过程

[问题三] 昭君在汉宫尚未跻身宫妃之列,不过是后宫中一位待诏的宫女,而嫁到“朔漠”却封为阏氏(相当于汉皇后),还有什么不幸和怨恨可言呢?

据《后汉书》记载:

昭君远嫁思乡,至死未能回乡。

匈奴王死了,按照当地的习俗再嫁给匈奴王的儿子。

回乡无望和适应与华夏伦理纲常相悖的习俗摧折心扉。

(一) 操 作 方 法

教学过程

【问题四】昭君的确很不幸,但她的不幸是毛延寿造成的吗?那么美的昭君,元帝怎舍得让她远嫁匈奴?

画图省识春风面,

环珮空归夜月魂。

补充:“意态由来画不成,当时枉杀毛延寿”我们可知最根本的原因是统治者的昏庸造成的结论。

思考:你从“空归”一词中读出怎样的意蕴?

明确:“空归”即徒然归来,写出了昭君不忘故土,魂魄夜归的情状,表现了昭君不能生还故国的遗恨,并寄寓了诗人对她的深切同情。

颈联文字对仗工巧,又蕴含着无穷感慨:

生前已错过知遇的机会,

死后魂魄归来也是枉然。

颈联——揭示昭君悲剧的根源:

汉元帝只看画图不看真人的昏庸,造成了昭君之恨

(一) 操 作 方 法

【问题五】既然昭君的悲剧是由元帝的昏庸糊涂造成的,她对元帝持何态度?

千载琵琶作胡语,

分明怨恨曲中论。

再次明确:“怨恨”两字点明全篇主旨。

(一) 操 作 方 法

【点拨归纳】《咏怀古迹(其三)》题为咏怀,可里面只写了昭君的怨恨,并无作者个人情怀的抒发,这是不是与标题“咏怀”二字不符?(本课难点)

七、归纳寓意

杜甫一生,济世之志甚高,但终其一身,也未得一展抱负。在唐肃宗时虽任职京师,也只不过是一左拾遗。不久,还因忧国惜才,疏救好友房琯,而触怒肃宗,差点获刑。虽然获救,却终被疏远,终于郁郁辞官,漂泊西南。写作此诗时,正从蜀地沿江东下,途经三峡昭君故里。

背景介绍

对 比

貌美遇冷,归国无望

(千载之怨)

才高遭弃,回乡难成 (深沉怨恨)

杜甫是“悲昭君以自悲也”

昭君

诗人

九、归纳总结

诗歌的主旨虽写昭君的“怨恨”,但一开始并未直接写,而是从咏江山之奇绝引出咏佳人之奇美,入题。接着写昭君的悲剧及其根源,为点明“怨恨”做铺垫,最后才明确点出昭君之“怨”,将感情推向高潮。?

诗题叫《咏怀古迹》,显然作者在咏叹昭君不幸的同时也在感慨自己的不幸,在表达昭君千载之怨的同时也在暗中表达自己的深沉怨恨 。

这就是借古伤今,借人伤己的艺术手法,

也体现了杜甫诗歌“沉郁”的风格特点。

八、归纳总结

朗读诗作(进一步体会昭君绵绵无绝期的怨恨之情)

当堂背诵

九、课堂巩固

(一) 操 作 方 法

谢谢大家