5.《登高》 课件27张 人教版高中语文必修三

文档属性

| 名称 | 5.《登高》 课件27张 人教版高中语文必修三 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-22 15:04:02 | ||

图片预览

文档简介

登 高

杜 甫

三维目标

知识与技能:? 1、了解杜甫生平,写作背景及其诗歌创作的影响。 2.赏析情景交融的艺术特点,感受诗人深沉的苦痛和忧思,体会杜甫沉郁的诗风。

过程与方法:? 1、诵读诗歌。?2、领会诗歌所表达的情感。

情感态度与价值观:1、走进诗人的情感,感受诗人深沉的痛苦和无尽的哀思。

教学重点:?1、掌握由诗歌意象品味诗歌情感的技巧。 2、赏析诗歌情景交融的艺术特点。

教学难点:?走进诗人的情感,感受诗人深沉的痛苦和无尽的哀思。

教学方法:?诵读法、问题探究法、讨论法

教学准备:?多媒体课件

教学时数:?一课时

一、导入新课

1200 多年前的一个秋天,重阳节前后。一位老人疾病缠身,衣衫褴褛,老眼浑浊,蓬头垢面,步履蹒跚,独登夔州(今四川奉节)高台,远眺天际长江,耳听凛冽凄风,啸哀猿声,近观萧萧落木,俯视翻滚江波,仰望盘旋孤鸟。今天就让我们怀着仰慕的心情一起去走近这位老人,走近他的生活,走进他的内心世界,去领略他的才情,去触摸他的灵魂。下面,我们来欣赏杜甫的享有“古今七律第一”美誉的——《登高》。?

(一)杜甫生平

富二身健如黄犊,少小励志淳风俗。

落第放荡齐越吴,裘马清狂醉诗仙。

十年困居长安城,安能折腰为小尉。

战乱流离沦为囚,献芹灭贼忧民情。

恒饥稚子色凄凉,草堂绝唱诗千行。

思乡北归泛两湘,洪涛人祸逝舟上。

二、诗人生平和背景介绍

沉郁顿挫

沉郁:思想内容。

“沉”即“深”——深刻、深广、深厚

“郁”即“积”——真实、凝重、含蓄

顿挫:艺术形式。

字面上指遣词用句的停顿转折。

情感的千回百折、

节奏的徐疾相间、

音调的抑扬顿挫、

旋律的跌宕起落

(二)背景

写这首诗的时候,杜甫55岁。在蜀地,境遇每况愈下,艰难苦恨,加之身体也非常不好,这年秋天,诗人离开了经营五六年的成都草堂,买舟南下。来到夔州,一日登高望远,面对苍茫的秋景和滚滚的长江,想到自己的人生遭遇,不禁感慨万千,诗人抑制不住内心的诗意,写下了这首千古名作。

有人称这首诗为“古今七律第一”律诗先写什么,后写什么?我们要探讨他的感情,先看后两联,诗歌是用简练的语言来表达出无穷的含义,所以我们在读诗时一定要从简练的语言品出特别多的含义来,罗大京从颈联中品出了八层含义,我们能品出几层含义?

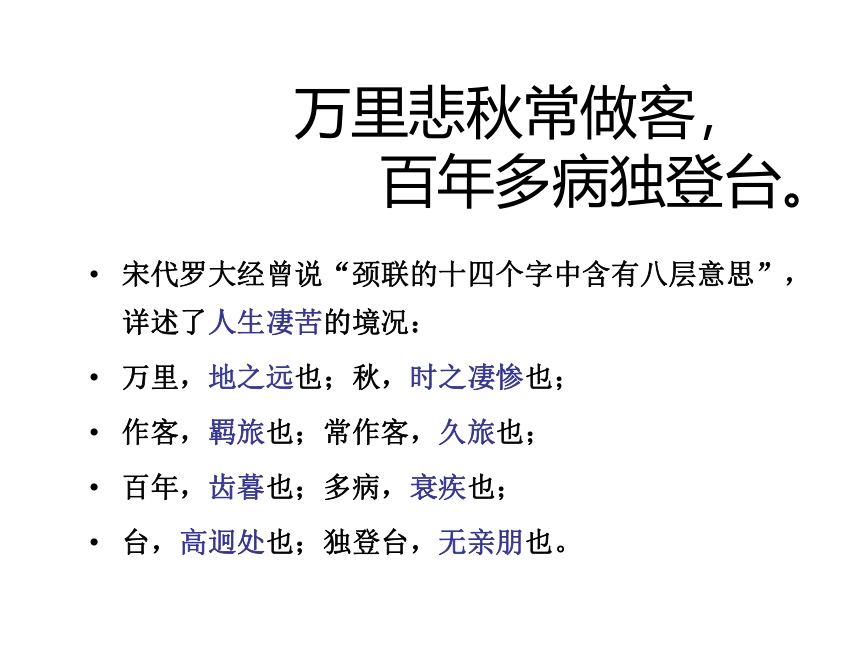

万里悲秋常做客,

百年多病独登台。

宋代罗大经曾说“颈联的十四个字中含有八层意思”,详述了人生凄苦的境况:

万里,地之远也;秋,时之凄惨也;

作客,羁旅也;常作客,久旅也;

百年,齿暮也;多病,衰疾也;

台,高迥处也;独登台,无亲朋也。

尾联中抒发了什么情感?

艰难苦困繁霜鬓,

潦倒新停浊酒杯。

艰难苦恨——诗中反映的虽是诗人万里作客、衰年多病的个人遭遇,但读者却可从中窥见战乱时代广大人民的苦难。“艰难”既指杜甫个人命运,也指国家命运

让我们体会到杜甫胸怀的博大。

探讨诗歌中的景

分析景时一定要读出情感来,登高之后看到了什么,读一读前四句。

风急天高猿啸衰,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

首联写登高所见所闻

十四字写六种景,极为凝练

风急——凄寒

天高——辽远 / 内心很孤单渺小

猿啸哀——叫声凄哀,闻者欲哭,悲情顿生

鸟飞回——“飘飘何所似?大地一沙鸥。”暮年漂泊的悲苦境况的真实写照

“无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。”千古名联

落木——由树及人。看到落叶飘零,想自己已到生命的晚秋,有生命短暂之感。

长江——人生倏忽百年,江山万古长青。“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”

无边、不尽——透出沉郁悲凉,不仅写出了空间的广漠,更强调无处不含悲秋之气。

仰望/俯视/韶光易逝、壮志难酬

“深于言情者,正在善于写景”。

以上四句写景,为下文悲秋抒情作了铺垫——融情入景,景中已自有情

既具客观事物的具体特征,也饱含着诗人特殊的感彩,表现了诗人特定的心情——主观化了的客观景物

?

三、互查互评,交流预习。

1、创新设计

2、默写

①杜甫在《登高》一诗中写远望所见,用传神之笔描写凄冷江色和长江气势的句子是: , 。

? ②杜甫一生失意,常陷入病痛孤独之境,《登高》一诗对此都有直接描述,这些句子是 : , 。

? ③杜甫在《登高》一诗中道出郁积诗人心中的自身之苦和国运之恨,无限悲凉难以排遣的句子是: , 。?

四、诵读

1、听录音朗读

2、集体仿读

读前指导:① 情读。声情并茂,品味诗歌的音韵美。

②音读。注意诗歌的字音、节奏、节拍、韵脚,体味诗音韵低沉、回环。

③ 意读。思考,领悟诗歌的大意。

示范朗读

3、思考:①用一个字概括全诗的情感基调?

“悲”

②诗人“悲”什么?

自然之秋→生理之秋→社会之秋、国家之秋

五、合作探究

探究一、悲自然之秋

1、请同学们找一找,第一二联写了秋天的哪些景象?有何特点?从这些景物中可以体会出诗人怎样的情感?作者用了什么手法?

明确:

景物 特点 情感 手法

风 急 凄凉 情景交融、景中含情

天 高 渺小和孤独

猿 啸哀 悲怆、凄凉

渚、沙 清、白 清冷

鸟 低徊盘旋 孤独

落木 枯黄、 凋零 悲凉

有声有色有形,上下联相互照应(一三山景、二四江景)

2、齐读(带着情感读这些景物)

阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

春行即兴

李 华

宜阳城下草萋萋,涧水东流复向西。

芳树无人花自落,春山一路鸟空啼。

古人在谈到诗歌创作时曾说:“作诗不过情、景二端。”请从“情”和“景”的角度来赏析这首诗。

答案:这首诗写了作者“春行”时的所见所闻:有草有水,有树有山,有花有鸟。可谓一句一景,且每个画面均有特色。但诗又不是纯粹写景,而是景中含情,情景交融。诗中“花自落”“鸟空啼”之景都显出了山中的宁静,从中更透露一丝伤春、凄凉之情。

总结:①先用简洁的语言概括或描述画面。 ②点出诗人写景的目的是为了抒情,会用到“触景生情”“情因景生”“景因情活”“景中含情”“寓情于景”“情景交融”“一切景语皆情语”等鉴赏术语。③最后抓住重要意象的特点及关键字眼揣摩诗人的情感。《春行即兴》三四句中的“自”“空”二字即关键字眼,花自飘零无人管,此中即有诗人的伤心怀抱;好鸟空啼无人赏,则更是一派凄凉!

过渡:诗人的这四句诗向我们描绘一幅苍凉而壮阔的秋景图,在这幅图里我们已经感受到作者悲自然之秋!诗人仅仅悲叹大自然的秋吗,所悲之秋还有没有别的意味?

探究二、悲生理之秋

1、从颈联中找找诗人悲什么?(用笔画一画,最好在每句诗中找出两个,可以和前后左右的同学交流交流)

①离家多年,有家难归

“作客”:寄居别处,漂泊他乡(区别于“做客”:访问别人,自己做客人)

“常”:(时间上)经常、多年漂泊他乡

“万里”:(空间上)有家难归

“悲秋”:(季节上)悲凉

②晚年多病,孤苦无依

“百年”:即暮年, 55岁

“多病”:患肺病等多种疾病

“登台”:登高。古人登高常在九月九日重阳节,带上亲朋好友,而此时诗人却是独自一人!诗人的朋友高适、救济他的朋友严武等都已经离开人世,孤苦一人漂泊在外,居无定所,生活困顿,再加上年老多病,登台赋诗,想岁将百年,生命将尽,而命途多舛,壮志难酬,前途暗淡,不由悲从中来,悲叹个人生活的困顿同时,更加悲叹政治生命的困顿,实为悲叹个人人生之秋。

探究三、诗人悲社会之秋,国家之秋。

1、诗人悲自然之秋、生理之秋,这些是“悲秋”的根本吗?若不是那么“悲秋”的根本是什么?请结合初中学的杜甫《茅屋为秋风所破歌》讨论、分析。

①国事艰难,壮志难酬

“艰难”国事艰难,或者也可以指人生艰难

此时安史之乱已经过去四年,可是国家仍然动荡不安。

“苦恨”是非常恨,诗人恨什么?

恨国家动荡不安,恨自己人到暮年,不能为国家效力,恨自己壮志难酬啊!

因恨自己两鬓染霜。“繁霜鬓”的“繁”即:使……增多(形容词的使动用法)

②人生潦倒,销愁无途

“潦倒“可以指人生潦倒,可是人生潦倒又何尝不是国事艰难所赐呢!

国难家愁一齐堆积在诗人胸中无法释怀,诗人该怎么办?

喝酒解愁!(何以解忧,唯有杜康!)

但是人却“新停浊酒杯”,“新停”,刚刚停,为何呢?

可能因病不能喝,可能因穷困潦倒,此时诗人孤苦无依,无朋友的救济,喝酒的钱都没有了。

齐读《茅屋为秋风所破歌》

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼,公然抱茅入竹去。唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻?安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山!呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

广德二年(760)春,严武再镇蜀,杜甫才又回到草堂,此前漂泊在外将近两年。严武表荐杜甫为检校工部员外郎,做了严武的参谋,后人又称杜甫为杜工部。不久杜甫又辞了职。这五、六年间,杜甫寄人篱下,生活依然很苦,他说:“厚禄故人书断绝,恒饥稚子色凄凉”(《狂夫》)“痴儿不知父子礼,叫怒索饭啼东门。”他用一些生活细节来表现自己生活的困苦,他说他的孩子那种还没有懂事的孩子不知道对父亲很尊重,不知夫子礼,饿了的时候不管是不是爸爸,是不是要遵循父子之礼,饿了就吵着要饭吃,在东门外号哭,到了秋风暴雨之中,杜甫的茅屋破败,饥儿老妻,彻夜难眠,他写了《茅屋为秋风所破歌》。诗人流寓蜀中,生活艰难,“布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂”。但诗人并没止步,而是推己及人,想着“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,接着又叹道“何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足”,将个人的命运、社会的命运和国家的命运联系在了一起,从而使一己之悲有了广阔而深远的社会内涵,体现诗人像葵花向日一样忠于国家,心忧天下的情怀。说到这里,我们是否有所触动、感悟,诗人的“悲秋”不仅是悲自然、悲个人,更深层的是悲国家、悲社会,相对于国家的风雨飘摇,破败不堪,诗人自己的生活困顿、年老多病,大自然的秋风萧飒,即个人生理之秋、自然之秋只不过是文本的表层罢了。更深层的是悲社会之秋,国家之秋。《登高》一诗真正的意蕴,是悲自然之秋,生理之秋,国家之秋的有机统一,体现的是诗人忧国伤世的博大志士胸襟和情怀。

五、齐读全诗

我们朗读的时候应缓慢一点,把杜甫的悲苦之情读出来。

六、小结

律诗的特点是颔联和颈联对仗,可是杜甫在本诗中却是每联都对仗,句

句照应,可见杜甫诗歌写作技巧的高超,因此本诗也被称为“古今七律之

冠”,但我想对杜甫诗歌的评价之所以这么高,不仅有技巧,还有情感的

感人! “诗从肺腑出”,诗人所抒的情感既有身世之悲又有国事之悲,带

着作者的这些悲情再来读一读品一品诗歌,诗歌将别有一番滋味:

在苍茫的天地之间,秋风猛烈地吹向一个登上高处的孤苦老人,两岸的

猿似乎要将诗人郁积在心头的悲凉之情全部啼啸出来,急风中的飞鸟低

徊寻找着落脚点,这又多么像流浪他乡的诗人的化身啊!此时诗人郁积

在心头的悲苦又像这落叶和江水一般,排遣不尽,驱赶不绝,此情此景

达到了交融的最高境界!

七、作业

1、教材39面第四题,写一篇鉴赏短文(手写)

2、朗读并背诵全诗

3、自测自评

附:??板书设计

退出

谢谢指导

杜 甫

三维目标

知识与技能:? 1、了解杜甫生平,写作背景及其诗歌创作的影响。 2.赏析情景交融的艺术特点,感受诗人深沉的苦痛和忧思,体会杜甫沉郁的诗风。

过程与方法:? 1、诵读诗歌。?2、领会诗歌所表达的情感。

情感态度与价值观:1、走进诗人的情感,感受诗人深沉的痛苦和无尽的哀思。

教学重点:?1、掌握由诗歌意象品味诗歌情感的技巧。 2、赏析诗歌情景交融的艺术特点。

教学难点:?走进诗人的情感,感受诗人深沉的痛苦和无尽的哀思。

教学方法:?诵读法、问题探究法、讨论法

教学准备:?多媒体课件

教学时数:?一课时

一、导入新课

1200 多年前的一个秋天,重阳节前后。一位老人疾病缠身,衣衫褴褛,老眼浑浊,蓬头垢面,步履蹒跚,独登夔州(今四川奉节)高台,远眺天际长江,耳听凛冽凄风,啸哀猿声,近观萧萧落木,俯视翻滚江波,仰望盘旋孤鸟。今天就让我们怀着仰慕的心情一起去走近这位老人,走近他的生活,走进他的内心世界,去领略他的才情,去触摸他的灵魂。下面,我们来欣赏杜甫的享有“古今七律第一”美誉的——《登高》。?

(一)杜甫生平

富二身健如黄犊,少小励志淳风俗。

落第放荡齐越吴,裘马清狂醉诗仙。

十年困居长安城,安能折腰为小尉。

战乱流离沦为囚,献芹灭贼忧民情。

恒饥稚子色凄凉,草堂绝唱诗千行。

思乡北归泛两湘,洪涛人祸逝舟上。

二、诗人生平和背景介绍

沉郁顿挫

沉郁:思想内容。

“沉”即“深”——深刻、深广、深厚

“郁”即“积”——真实、凝重、含蓄

顿挫:艺术形式。

字面上指遣词用句的停顿转折。

情感的千回百折、

节奏的徐疾相间、

音调的抑扬顿挫、

旋律的跌宕起落

(二)背景

写这首诗的时候,杜甫55岁。在蜀地,境遇每况愈下,艰难苦恨,加之身体也非常不好,这年秋天,诗人离开了经营五六年的成都草堂,买舟南下。来到夔州,一日登高望远,面对苍茫的秋景和滚滚的长江,想到自己的人生遭遇,不禁感慨万千,诗人抑制不住内心的诗意,写下了这首千古名作。

有人称这首诗为“古今七律第一”律诗先写什么,后写什么?我们要探讨他的感情,先看后两联,诗歌是用简练的语言来表达出无穷的含义,所以我们在读诗时一定要从简练的语言品出特别多的含义来,罗大京从颈联中品出了八层含义,我们能品出几层含义?

万里悲秋常做客,

百年多病独登台。

宋代罗大经曾说“颈联的十四个字中含有八层意思”,详述了人生凄苦的境况:

万里,地之远也;秋,时之凄惨也;

作客,羁旅也;常作客,久旅也;

百年,齿暮也;多病,衰疾也;

台,高迥处也;独登台,无亲朋也。

尾联中抒发了什么情感?

艰难苦困繁霜鬓,

潦倒新停浊酒杯。

艰难苦恨——诗中反映的虽是诗人万里作客、衰年多病的个人遭遇,但读者却可从中窥见战乱时代广大人民的苦难。“艰难”既指杜甫个人命运,也指国家命运

让我们体会到杜甫胸怀的博大。

探讨诗歌中的景

分析景时一定要读出情感来,登高之后看到了什么,读一读前四句。

风急天高猿啸衰,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

首联写登高所见所闻

十四字写六种景,极为凝练

风急——凄寒

天高——辽远 / 内心很孤单渺小

猿啸哀——叫声凄哀,闻者欲哭,悲情顿生

鸟飞回——“飘飘何所似?大地一沙鸥。”暮年漂泊的悲苦境况的真实写照

“无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。”千古名联

落木——由树及人。看到落叶飘零,想自己已到生命的晚秋,有生命短暂之感。

长江——人生倏忽百年,江山万古长青。“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”

无边、不尽——透出沉郁悲凉,不仅写出了空间的广漠,更强调无处不含悲秋之气。

仰望/俯视/韶光易逝、壮志难酬

“深于言情者,正在善于写景”。

以上四句写景,为下文悲秋抒情作了铺垫——融情入景,景中已自有情

既具客观事物的具体特征,也饱含着诗人特殊的感彩,表现了诗人特定的心情——主观化了的客观景物

?

三、互查互评,交流预习。

1、创新设计

2、默写

①杜甫在《登高》一诗中写远望所见,用传神之笔描写凄冷江色和长江气势的句子是: , 。

? ②杜甫一生失意,常陷入病痛孤独之境,《登高》一诗对此都有直接描述,这些句子是 : , 。

? ③杜甫在《登高》一诗中道出郁积诗人心中的自身之苦和国运之恨,无限悲凉难以排遣的句子是: , 。?

四、诵读

1、听录音朗读

2、集体仿读

读前指导:① 情读。声情并茂,品味诗歌的音韵美。

②音读。注意诗歌的字音、节奏、节拍、韵脚,体味诗音韵低沉、回环。

③ 意读。思考,领悟诗歌的大意。

示范朗读

3、思考:①用一个字概括全诗的情感基调?

“悲”

②诗人“悲”什么?

自然之秋→生理之秋→社会之秋、国家之秋

五、合作探究

探究一、悲自然之秋

1、请同学们找一找,第一二联写了秋天的哪些景象?有何特点?从这些景物中可以体会出诗人怎样的情感?作者用了什么手法?

明确:

景物 特点 情感 手法

风 急 凄凉 情景交融、景中含情

天 高 渺小和孤独

猿 啸哀 悲怆、凄凉

渚、沙 清、白 清冷

鸟 低徊盘旋 孤独

落木 枯黄、 凋零 悲凉

有声有色有形,上下联相互照应(一三山景、二四江景)

2、齐读(带着情感读这些景物)

阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

春行即兴

李 华

宜阳城下草萋萋,涧水东流复向西。

芳树无人花自落,春山一路鸟空啼。

古人在谈到诗歌创作时曾说:“作诗不过情、景二端。”请从“情”和“景”的角度来赏析这首诗。

答案:这首诗写了作者“春行”时的所见所闻:有草有水,有树有山,有花有鸟。可谓一句一景,且每个画面均有特色。但诗又不是纯粹写景,而是景中含情,情景交融。诗中“花自落”“鸟空啼”之景都显出了山中的宁静,从中更透露一丝伤春、凄凉之情。

总结:①先用简洁的语言概括或描述画面。 ②点出诗人写景的目的是为了抒情,会用到“触景生情”“情因景生”“景因情活”“景中含情”“寓情于景”“情景交融”“一切景语皆情语”等鉴赏术语。③最后抓住重要意象的特点及关键字眼揣摩诗人的情感。《春行即兴》三四句中的“自”“空”二字即关键字眼,花自飘零无人管,此中即有诗人的伤心怀抱;好鸟空啼无人赏,则更是一派凄凉!

过渡:诗人的这四句诗向我们描绘一幅苍凉而壮阔的秋景图,在这幅图里我们已经感受到作者悲自然之秋!诗人仅仅悲叹大自然的秋吗,所悲之秋还有没有别的意味?

探究二、悲生理之秋

1、从颈联中找找诗人悲什么?(用笔画一画,最好在每句诗中找出两个,可以和前后左右的同学交流交流)

①离家多年,有家难归

“作客”:寄居别处,漂泊他乡(区别于“做客”:访问别人,自己做客人)

“常”:(时间上)经常、多年漂泊他乡

“万里”:(空间上)有家难归

“悲秋”:(季节上)悲凉

②晚年多病,孤苦无依

“百年”:即暮年, 55岁

“多病”:患肺病等多种疾病

“登台”:登高。古人登高常在九月九日重阳节,带上亲朋好友,而此时诗人却是独自一人!诗人的朋友高适、救济他的朋友严武等都已经离开人世,孤苦一人漂泊在外,居无定所,生活困顿,再加上年老多病,登台赋诗,想岁将百年,生命将尽,而命途多舛,壮志难酬,前途暗淡,不由悲从中来,悲叹个人生活的困顿同时,更加悲叹政治生命的困顿,实为悲叹个人人生之秋。

探究三、诗人悲社会之秋,国家之秋。

1、诗人悲自然之秋、生理之秋,这些是“悲秋”的根本吗?若不是那么“悲秋”的根本是什么?请结合初中学的杜甫《茅屋为秋风所破歌》讨论、分析。

①国事艰难,壮志难酬

“艰难”国事艰难,或者也可以指人生艰难

此时安史之乱已经过去四年,可是国家仍然动荡不安。

“苦恨”是非常恨,诗人恨什么?

恨国家动荡不安,恨自己人到暮年,不能为国家效力,恨自己壮志难酬啊!

因恨自己两鬓染霜。“繁霜鬓”的“繁”即:使……增多(形容词的使动用法)

②人生潦倒,销愁无途

“潦倒“可以指人生潦倒,可是人生潦倒又何尝不是国事艰难所赐呢!

国难家愁一齐堆积在诗人胸中无法释怀,诗人该怎么办?

喝酒解愁!(何以解忧,唯有杜康!)

但是人却“新停浊酒杯”,“新停”,刚刚停,为何呢?

可能因病不能喝,可能因穷困潦倒,此时诗人孤苦无依,无朋友的救济,喝酒的钱都没有了。

齐读《茅屋为秋风所破歌》

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼,公然抱茅入竹去。唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻?安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山!呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

广德二年(760)春,严武再镇蜀,杜甫才又回到草堂,此前漂泊在外将近两年。严武表荐杜甫为检校工部员外郎,做了严武的参谋,后人又称杜甫为杜工部。不久杜甫又辞了职。这五、六年间,杜甫寄人篱下,生活依然很苦,他说:“厚禄故人书断绝,恒饥稚子色凄凉”(《狂夫》)“痴儿不知父子礼,叫怒索饭啼东门。”他用一些生活细节来表现自己生活的困苦,他说他的孩子那种还没有懂事的孩子不知道对父亲很尊重,不知夫子礼,饿了的时候不管是不是爸爸,是不是要遵循父子之礼,饿了就吵着要饭吃,在东门外号哭,到了秋风暴雨之中,杜甫的茅屋破败,饥儿老妻,彻夜难眠,他写了《茅屋为秋风所破歌》。诗人流寓蜀中,生活艰难,“布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂”。但诗人并没止步,而是推己及人,想着“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,接着又叹道“何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足”,将个人的命运、社会的命运和国家的命运联系在了一起,从而使一己之悲有了广阔而深远的社会内涵,体现诗人像葵花向日一样忠于国家,心忧天下的情怀。说到这里,我们是否有所触动、感悟,诗人的“悲秋”不仅是悲自然、悲个人,更深层的是悲国家、悲社会,相对于国家的风雨飘摇,破败不堪,诗人自己的生活困顿、年老多病,大自然的秋风萧飒,即个人生理之秋、自然之秋只不过是文本的表层罢了。更深层的是悲社会之秋,国家之秋。《登高》一诗真正的意蕴,是悲自然之秋,生理之秋,国家之秋的有机统一,体现的是诗人忧国伤世的博大志士胸襟和情怀。

五、齐读全诗

我们朗读的时候应缓慢一点,把杜甫的悲苦之情读出来。

六、小结

律诗的特点是颔联和颈联对仗,可是杜甫在本诗中却是每联都对仗,句

句照应,可见杜甫诗歌写作技巧的高超,因此本诗也被称为“古今七律之

冠”,但我想对杜甫诗歌的评价之所以这么高,不仅有技巧,还有情感的

感人! “诗从肺腑出”,诗人所抒的情感既有身世之悲又有国事之悲,带

着作者的这些悲情再来读一读品一品诗歌,诗歌将别有一番滋味:

在苍茫的天地之间,秋风猛烈地吹向一个登上高处的孤苦老人,两岸的

猿似乎要将诗人郁积在心头的悲凉之情全部啼啸出来,急风中的飞鸟低

徊寻找着落脚点,这又多么像流浪他乡的诗人的化身啊!此时诗人郁积

在心头的悲苦又像这落叶和江水一般,排遣不尽,驱赶不绝,此情此景

达到了交融的最高境界!

七、作业

1、教材39面第四题,写一篇鉴赏短文(手写)

2、朗读并背诵全诗

3、自测自评

附:??板书设计

退出

谢谢指导